Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

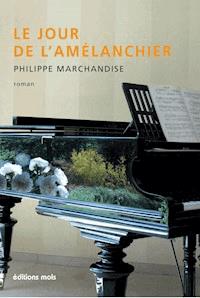

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Autres Sillons

- Sprache: Französisch

Un hymne à la vie !Brutalement confronté à une mort possible, longtemps immobilisé et invité malgré lui à une remise en question, le narrateur plonge dans ses souvenirs, dans ses réflexions et dans son amour de la musique. Avec le soutien de l’être aimé, sans oublier leur fidèle compagnon à quatre pattes, il reconstruit progressivement un nouvel art de vivre.L’épreuve révèle de nouveaux trésors. Apprentissage de la patience, éloge de la lenteur et de la contemplation, méditation sur la beauté et sur l’amitié se déploient au rythme de la convalescence. Le temps s’étire et acquiert une texture nouvelle ; le regard s’aiguise pendant que les muscles se réveillent ; l’attention se déplace, de vieilles habitudes se perdent, alors qu’on renoue avec ses racines…Véritable hymne à la vie, en harmonie avec le renouveau de la nature au printemps, ce récit à cœur ouvert touchera tous ceux et celles qui ont appris à reconnaître la saveur des petites choses dans le quotidien et le prix des êtres chers.Une lourde opération cardiaque bouleverse inopinément la vie d’un homme en pleine force de l’âge.À PROPOS DE L'AUTEUR Philippe Marchandise est diplômé en droit et en sciences économiques. Il est juriste d’entreprise et directeur des Affaires publiques d’un grand groupe industriel. Auteur de nombreuses publications scientifiques, dont l’une a été couronnée d’un prix, Le jour de l'amélanchier constitue son premier roman.EXTRAIT Avec la lettre de mission en poche, reçue des mains fripées du cardiologue, je me sentais tenu en bride, comme un chien flanqué d’une chaîne au cou. J’errais comme une âme en peine, évitant tout miroir qui eût pu me renvoyer ma sinistre image.Avec cette lettre destinée à son confrère, il suffisait de téléphoner pour prendre un rendez-vous. Cet acte, je le considérais comme un acte de bravoure, comme une démarche personnelle. À moi de gérer cette situation.Lâchement, je n’avais rien dit à Lisa, soi-disant pour ne pas l’inquiéter, mais surtout pour ne pas m’affoler. Car elle n’aurait pas manqué de m’envoyer sans atermoiement consulter les meilleurs spécialistes. De retour à la maison, je lui avais raconté que le check-up s’était déroulé normalement, que j’avais passé sans difficultés une batterie de contrôles, ce qui n’était pas faux, omettant de mentionner la recommandation expresse d’un examen additionnel à l’issue du dernier test. Mensonge par omission avec la circonstance aggravante qu’il a été commis délibérément.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ouvrage publié sous la responsabilité éditoriale de Nathalie Dubois.

à Geneviève

Sans la bienveillante patience, les inlassables encouragements et les conseils avisés de Jacques Frank, Daphnée Hasholder, Thierry Marchandise, Nicole Tasiaux, Robert DeWitt, Susan Beale, Nathalie Dubois et toute l’équipe des Éditions Mols, ce livre n’aurait jamais vu le jour. Qu’ils trouvent ici la marque de la plus profonde gratitude de l’auteur.

PROLOGUE

… Quelque lenteur qui traversait le jour : On aurait dit l’enterrement des rêves. Rainer Maria Rilke, Ébauches et Fragments.

9 mars

La chaîne câblée repasse en boucle ce mardi soir les dernières minutes d’un match de foot. La Colombie et le Costa Rica s’affrontent en demi-finale de la Coupe des Confédérations.

La rencontre est animée, malgré un score nul (0-0) affiché au marquoir à l’issue du temps réglementaire. La caméra suit Mario Lucas, un athlète baraqué, le visage tendu, la crinière au vent, arborant le dossard n° 19, qui a surgi depuis le milieu du terrain. Il dribble deux joueurs costaricains et s’approche dangereusement du grand rectangle, au grand dam de la défense. Sa course est alerte et le contrôle du ballon parfait.

Le goal adverse est à portée de tir et c’est tout un pays qui retient son souffle, anticipant le but en or, celui de la délivrance ultime, qui propulsera l’équipe colombienne en finale de la Coupe. Un bras en arrière, le torse bien à la verticale, Mario, le gaucher, s’apprête à fusiller le gardien avec un direct du pied gauche. La tension dans le stade est à son comble, enflée par la sourde clameur de la victoire annoncée.

Soudain, la tête du joueur s’incline de quelques degrés. Puis, brutalement, l’athlète s’écroule comme une masse sur le sol. La télévision fait lentement plusieurs retours sur image.

La suite n’est que confusion, mouvements de paniques, images décousues, soigneurs gesticulants, massage vigoureux, médecins anxieux, défibrillateur actionné, civière déployée et match interrompu.

À 29 ans, le joueur à la gueule d’enfer, porteur des rêves de toute une nation, vient de faire un arrêt cardiaque. Une mort subite, en direct, qui pétrifie un stade tout entier, une mort livrée en pâture à des spectateurs, volontaires ou non, vautrés dans leur canapé devant le petit écran.

10 mars

Sur le quai n° 3 de la gare, ce mercredi matin, au milieu de tous ces gens qui attendent le train de banlieue pour regagner leur travail, elle traîne comme une somnambule.

Ses yeux gris cherchent appui dans le vide. Ses traits sont ravagés comme si elle avait pleuré toute la nuit. Sa bonhomie et son sourire habituel sont aux abonnés absents. Quand je l’interroge, les mots sortent par saccades, s’entrechoquant dans sa gorge. Il n’est plus là. Elle se retrouve seule, seule au monde. Elle a perdu tous ses repères. Lui, son complice de tous les instants, sa raison d’être, son compagnon de route, est parti.

Lui qui l’attendait fidèlement chaque soir à son retour du boulot. Lui qui avait une santé de fer: jamais malade, avec une excellente hygiène de vie et une visite chez le spécialiste tous les ans. Lui qui faisait chaque jour sa demi-heure de promenade. Lui qui donnait son sang tous les six mois. Ni diabète, ni surpoids. Lui qui adorait courir dans les bois le week-end. Lui si tendre et si câlin. Lui pour qui elle mitonnait chaque jour de délicieux petits plats, sains, sans acides gras saturés.

Des années de vie commune, d’écoute patiente et attentive, sans jamais la moindre friction ni éclat de voix, qui s’envolent en fumée.

Lui qui avait été le confident exemplaire de toutes ses émotions, Albert, son fox-terrier à poil lisse, encore dans la force de l’âge, est décédé inopinément la nuit dernière d’un arrêt cardiaque.

11 mars

— Encore un peu, s’il vous plaît…

— Pédalez encore un peu, insiste avec un pâle sourire le cardiologue auquel je m’étais présenté pour un bilan de santé, aux frais de mon employeur.

Ce dernier avait été traumatisé il y a quelques années par le fait qu’un de ses cadres dynamiques – un très haut potentiel comme les appelle aujourd’hui la direction des ressources humaines –, s’était subitement effondré en pleine réunion, victime d’un accident vasculaire cérébral. La compagnie s’était alors empressée de mettre en place un programme de prévention et d’offrir à son personnel la possibilité de faire régulièrement un check-up médical.

Le plus dur avait été de décrocher le téléphone pour prendre un rendez-vous. On ne sait jamais ce que les médecins vont découvrir, ou plutôt l’on est certain que les médecins, comme les experts judiciaires, vont d’office découvrir quelque chose d’anormal.

Pousser la porte du cabinet médical n’est pas plus agréable. Encore que ce jeudi-là, le temps était splendide. Le train n’avait pas eu de retard. Un ciel bleu et dégagé illuminait les premiers arbres en fleurs qui paradaient dans l’avenue devant la gare. J’y voyais naïvement la confirmation de ma bonne condition physique. Je me sentais en pleine forme. Je ne présentais aucun symptôme particulier et n’avais aucune inquiétude quant à ma santé. Celle-ci n’est-elle pas la vie dans le silence des organes, selon la théorie de Leriche ?

En pénétrant dans le centre médical pour la première fois, j’avais été rassuré de prime abord. Il n’y avait que des personnes en bonne santé, avec une saine hygiène de vie, à l’écoute de leurs corps, toutes dans leurs étincelants peignoirs blancs comme si elles séjournaient en thalassothérapie à Thonon-les-Bains.

Je passe entre les mains de différents spécialistes et subis une batterie de tests, toujours avec un apparent succès, me réjouissant à chaque étape de la confirmation de mon excellente forme. Rien à redire sur la taille de la prostate. Le gastroentérologue n’a pas décelé de défauts dans les tuyauteries et l’oncologue est satisfait. Je ne fume pas, bois modérément, pratique la marche à pied et fais du rameur, bien qu’après la cinquantaine, cette machine me soit apparue un peu plus inamicale.

Une seule surprise lors du contrôle des mensurations : j’ai rapetissé de trois centimètres par rapport à la taille de mes vingt ans. Premier signe de vieillesse ?

La matinée s’achève. Il ne reste plus qu’un test, celui de l’effort sur le vélo.

— Pédalez encore, cher Monsieur, répète le vieux cardiologue. Je me plie à ses ordres, heureux de pouvoir, sans le moindre problème et tel un Eddy Merckx, grimper les cols et lui montrer, à lui qui avait l’air d’approcher à vive allure les soixantequinze ans, que j’étais, moi, encore dans la pleine force de l’âge.

— Ok, ça va, merci, vous pouvez remettre votre chemise et vous rasseoir, dit-il enfin.

Une horloge grise avec un dessin de boîte de médicament, cadeau pathétique d’un délégué médical, indique onze heures cinquante-six.

Me voilà à peine rhabillé et installé sur une chaise inconfortable que l’homme de l’art commence à débiter son diagnostic sur un ton faussement détaché.

— Voilà, cher Monsieur, j’ai constaté une anomalie… Immédiatement le cœur se met à battre la chamade.

— … votre résistance cardiaque à l’effort n’est pas optimale…

Des gouttes de sueur perlent sur mon front. Le crâne dégarni du médecin reste imperturbablement sec.

Vite, ouvrez les fenêtres, j’étouffe.

— … je vous conseille de faire un examen complémentaire pour vérifier l’état de vos artères…

Je remarque tout d’un coup le panneau en plastique dur accroché sur le mur latéral avec sa reproduction en relief d’un cœur, de ses longues veines rougeoyantes et de ses vilaines artères brunes.

— … il faut être vigilant…

Mes yeux se détournent à grand-peine du terrifiant panneau, mais ne peuvent soutenir le regard du médecin. Ils cherchent à prendre appui dans le vide. Ils se voilent.

— … ne vous inquiétez pas – aurait-il remarqué ma soudaine frayeur ? –, c’est peut-être une fausse alerte…

J’ai les poils hérissés sous la chemise. Je reste sans voix, alors que dans ma tête résonnent les premières mesures de la Toccata et fugue en ré mineur de Bach, dans la transposition assourdissante pour grand orchestre symphonique par Stokowski.

Il me semble que mon cœur va exploser.

— … voulez-vous que je vous fasse déjà l’ordonnance pour la coronarographie ? ajoute-t-il, le visage aussi impassible qu’un acteur de Kabuki.

La terre disparaît sous mes pieds. Je me sens comme le détenu, une cagoule sur le visage, qui va être pendu, la seconde avant que ne s’ouvre la trappe.

Je fais un effort démesuré pour ne pas défaillir.

— Bien sûr, bien sûr, balbutié-je d’une voix faible et avec une moue à la limite de la politesse.

En une seconde, ma vie a basculé, sans que je n’y sois aucunement préparé, en l’absence d’un quelconque signe avant-coureur, moi qui suis l’infatigable organisateur-né (je tiens cela de ma mère), anticipant sans arrêt les étapes suivantes, aussi précis, méticuleux ou maniaque (c’est selon) que Johann Sebastian Bach qui ne tolérait personne d’autre que lui-même pour accorder ses instruments.

Alors que je me sentais en parfaite santé, à l’abri des douleurs, dans la pleine force de l’âge.

Première partie Faire sa valise ?

Il faut trembler pour grandir. René Char, En trente-trois morceaux.

Le cœur est constitué par un muscle, le myocarde, dont la face interne est tapissée par une mince membrane, l’endocarde, et la face externe recouverte par une enveloppe séreuse, le péricarde. Il est divisé en quatre cavités : l’oreillette et le ventricule droits, qui contiennent le sang non oxygéné ; l’oreillette et le ventricule gauches, contenant le sang oxygéné. Il n’y a pas de communication directe entre les cavités droites et les cavités gauches. L’oreillette et le ventricule du même côté communiquent entre eux par un orifice muni d’une valvule : valvule mitrale à gauche, valvule tricuspide à droite. Les oreillettes reçoivent les veines pulmonaires à gauche, les veines caves à droite. Du ventricule gauche naît l’aorte, du ventricule droit naît l’artère pulmonaire. La vascularisation du cœur est assurée par les artères coronaires. Le cœur est l’organe propulseur du sang dans l’organisme. Il agit grâce à ses contractions autonomes.

Larousse, p. 218.

Été - Automne de cette même année

Avec la lettre de mission en poche, reçue des mains fripées du cardiologue, je me sentais tenu en bride, comme un chien flanqué d’une chaîne au cou. J’errais comme une âme en peine, évitant tout miroir qui eût pu me renvoyer ma sinistre image.

Avec cette lettre destinée à son confrère, il suffisait de téléphoner pour prendre un rendez-vous. Cet acte, je le considérais comme un acte de bravoure, comme une démarche personnelle. À moi de gérer cette situation.

Lâchement, je n’avais rien dit à Lisa, soi-disant pour ne pas l’inquiéter, mais surtout pour ne pas m’affoler. Car elle n’aurait pas manqué de m’envoyer sans atermoiement consulter les meilleurs spécialistes. De retour à la maison, je lui avais raconté que le check-up s’était déroulé normalement, que j’avais passé sans difficultés une batterie de contrôles, ce qui n’était pas faux, omettant de mentionner la recommandation expresse d’un examen additionnel à l’issue du dernier test. Mensonge par omission avec la circonstance aggravante qu’il a été commis délibérément.

Pourquoi ai-je menti des mois durant à la personne que j’aime ? Les psychologues nous consolent en affirmant que mentir permet de mieux vivre ensemble. En tout cas, à cet exercice de virtuosité intellectuelle, j’ai excellé.

Je retombais à chaque fois sur cette maudite page 218 du Petit Larousse Illustré (édition 2008), ouvert en cachette le soir où j’étais revenu du centre médical. Ses trois croquis du cœur m’effrayaient, plus encore que sa description de l’organe vital, sèche comme une trique.

Pourvu que ses 72 contractions autonomes par minute ne s’arrêtent pas !

Puisse-t-il continuer longtemps à propulser des litres de sang chaud dans mon organisme !

J’ai laissé passer de précieux mois avant d’effectuer cet « examen complémentaire » aussi obligatoire que redouté. Fuite en avant pendant laquelle j’ai vaqué à mes activités professionnelles et autres, bataillé pour écarter de mon esprit cette préoccupation cardiaque qui s’y était soudainement invitée, fait avec acharnement de la randonnée dans les contreforts de l’Atlas marocain, grimpé les chemins escarpés et enneigés du Salkantay au-delà de quatre mille cinq cents mètres sur la route du Machu Picchu.

N’y cherchais-je pas la preuve que tout allait pour le mieux, que le maudit médecin du contrôle médical s’était trompé dans son jugement, que c’était d’évidence une fausse alerte ?

Personne n’est parfait. Quand je m’interroge sur ce délai, sur ce risque difficilement justifiable que j’ai encouru, je ne recueille que des morceaux épars de réponses, peu satisfaisants, comme l’absence de symptômes, le fait de ne ressentir aucune douleur ou la peur viscérale d’une intervention qui touche au plus précieux des organes. Ajoutons-y une sainte horreur des hôpitaux et le risque d’une issue fatale.

Peut-être étais-je aussi la victime des forces de l’aveuglement et de la routine qui me laissaient, malgré ma lucidité, sans réaction face à une catastrophe sur le point d’advenir ? Mais la principale raison tient peut-être au fait que quelques années auparavant une opération identique subie par un être cher n’avait pas donné les résultats escomptés.

22 novembre

Malgré les sages recommandations de Lisa (Don’t upset the apple cart, me rappelle-t-elle régulièrement), il m’arrive encore de m’énerver au bureau. Et depuis peu, quand j’ai une montée de stress, je ressens comme une oppression avec une brusque douleur dans les articulations supérieures. La même chose se produit quand je marche d’un pas trop alerte. Je dois alors rester sur place une seconde ou deux, bien respirer, et puis cela passe.

Ce phénomène se produit aussi quand il y a grand vent ou, comme ce soir, lorsqu’il fait frisquet. Devrais-je en toucher un mot à Lisa ? Car me reviennent en mémoire les promenades que nous faisions dans les Ardennes, à la frontière franco-belge, là où mes parents avaient une maison de campagne.

Nous marchions avec maman, une alerte octogénaire. Papa était décédé quelques années auparavant. Nous prenions la voiture et la garions sur les hauteurs du village afin de marcher en terrain plat. Les jours de vent glacial, maman s’arrêtait à plusieurs reprises. Elle mettait cela sur le compte des conditions météorologiques ou prenait le prétexte de la beauté d’un paysage qu’il fallait admirer, jamais sur celui d’un cœur qu’elle seule savait pourtant déjà défaillant.

Discrétion innée d’une mère envers ses enfants.

C’est décidé : demain, je téléphonerai du bureau à la clinique pour prendre un rendez-vous en cardiologie. Histoire d’en avoir le cœur net.

28 novembre

Il fait deux fois son âge.

Elle a choisi une table dans un coin au fond de la salle.

Il s’assied à sa gauche, le visage marqué par les décennies, le blazer sombre avec des taches sur le revers droit, mais la chevelure blanche impeccable.

Elle n’arrête pas de parler, le regard dans le vide.

Il se rapproche d’elle, lui prenant la main.

Elle a dû être blonde.

De ses tristes yeux gris, il la contemple.

Elle demande discrètement une quatrième coupe de champagne au garçon qui leur apporte le plat principal.

Il a les commissures des lèvres animées par un tic qu’il s’efforce de contenir.

Elle continue imperturbablement la conversation, comme si elle se parlait à elle-même durant tout le dîner.

Il pose un baiser sur son bras découvert.

L’air absent, un pianiste débite des airs de jazz sur son instrument foncé au fond de la salle.

Elle commande un double espresso.

Il lui dit quelques mots en souriant.

Elle déballe la praline en forme de cœur servie avec le café et la partage avec lui.

Il vérifie trois fois l’addition.

Elle sort les lunettes de son sac et les pose sur son nez aquilin.

Elle repère que je les observe. Son regard est pesant.

Je réalise soudain que moi aussi, j’ai vieilli.

Elle l’aide à se lever.

Comme un couple, ils quittent la brasserie Le Bœuf sur le Toit.

Ainsi en cette saison de la vie, tombent de nos cœurs comme en automne les feuilles des arbres, les douces fleurs du contentement, et aux clairs et sereins pensers succèdent la nuageuse et trouble tristesse et son cortège de calamités.

Giacomo Leopardi, Pensées.

29 novembre

Avec leurs copains de l’école, ils échangent leurs impressions sur le film qu’ils ont vu la veille. Ils sont enthousiastes, tous rient de bon cœur, la vie leur réussit, ils paraissent invincibles.

Dans ce tram qui les emmène aux cours, leur jeunesse est presque insultante. Surtout quand la plus jeune, avec son jeans délavé et son T-shirt moulant à fines lignes bleues et roses se lève pour me céder sa place.

Suis-je déjà une personne âgée ? Certes le processus de vieillissement commence dès l’âge de 35 ans, mais passer la cinquantaine ne fait pas encore vraiment de vous un sénior…

Le choc est d’autant plus violent que c’est la première fois que cela m’arrive !

5 décembre

Nos bottes s’enfoncent dans la neige jusqu’à disparaître.

Depuis le matin, elle n’a pas arrêté de tomber.

Un froid vif mord les visages.

Les grilles en fer forgé de l’entrée grincent.

Tout est blanc au cœur du cimetière de campagne.

Même les cyprès de l’allée centrale sont complètement recouverts.

Pas une épine verte qui ne pointe son nez.

Cinquième anniversaire du décès de maman.

Comme au Tibet, nous célébrons la date de sa mort et non celle de sa naissance.

Une corneille se pose sur le toit de la chapelle.

Ses vitraux cassés sont couverts de givre.

Nous dégageons la tombe, où maman repose aux côtés de papa.

L’éclat du marbre poli surgit, dérisoire couverture tombale dans ce frimas.

Dans le lointain retentit un son mat, celui des cloches de l’église du village.

C’est l’heure de l’angélus.

Nous déposons quelques roses blanches, celles que maman adorait.

Fragiles taches claires sur un caveau noir que recouvrent déjà de pesants flocons.

Les tombes meurent aussi.

Le noir et le blanc.

Tout est figé.

En ce long instant, la vie et la mort semblent s’être donné la main.

31 décembre

— Bonne année, bonne santé !

Les vœux au milieu de cette soirée de la Saint-Sylvestre ont un goût amer.

Seule Lisa ajoute dans un baiser appuyé :

— … et surtout une bonne santé ! Aurait-elle pressenti quelque chose ?

Les autres prononcent ces quatre mots avec une banalité déconcertante, à la limite de l’insolence : se rendent-ils compte de la chance inouïe qu’ils ont d’être en bonne santé ?

Gamins, quand nous allions voir la parentèle et faisions la tournée des grands-parents et grands-tantes le jour de l’An, nous avions un malin plaisir à ajouter à voix basse, la main devant la bouche :

— … et trois semaines de diarrhée ! Le nombre de semaines accordées était inversement proportionnel à l’affection que nous portions au vieillard visité, à moins que ce ne fût au montant des étrennes que nous escomptions recevoir.

« Bonne année, bonne santé ! » ne me fait plus rire.

Je découvre subitement que dans cette formule toute faite que je répétais machinalement d’année en année, l’important n’est pas là où je croyais le trouver. Il n’est pas dans les deux premiers mots, il est sur les deux derniers.

Peu importe l’année nouvelle, qu’elle soit génial millésime ou annus horribilis, seule compte la santé. C’est elle qui se doit d’être bonne !

En cette nuit de réveillon, le reste me paraît bien accessoire.

19 janvier de l’année suivante

Dans la salle d’attente, je feuillette distraitement un magazine. En page cinquante-six, un titre retient mon attention.

« Digne d’un premier prix d’architecture ! »

Il y est question du parfait design d’un centre crématoire qui vient de s’ouvrir en Brabant wallon, à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de notre domicile. « L’intérieur, tout en restant contemporain, est d’une extrême sobriété… » Et l’article de faire un peu plus loin l’éloge de la salle de recueillement « à l’architecture intemporelle… – il ne manquerait plus cela ! – … où se retrouvent la famille et les amis du défunt pour un dernier moment de méditation, avant d’assister, sur un écran de télévision, à la crémation de la dépouille ».

J’imagine la salle – mais sera-t-elle remplie ? –, avec Lisa au premier rang entourée de la famille et des amis proches, regardant défiler, avec émotion, effroi ou passion, les images du contenant et du contenu, du corps et de la boîte en bois qui l’enchâsse, livrés aux flammes. La cuisson se fait à plus de huit cent cinquante degrés, garantissant que mon cœur qui n’aurait pas résisté soit bel et bien rendu à l’état de poussière. À tout prendre, je préfère encore être porté en terre au pied d’un chêne et dévoré à petits feux par des vermisseaux, leur offrant – je l’espère – un festin.

Une infirmière interrompt mes divagations et m’introduit dans le cabinet sans fenêtre, terne et intemporel, de la cardiologue. Les murs sont couleur taupe. Son bureau est jonché de dossiers. Au sommet de la pile, une chemise jaunâtre avec mon nom inscrit au feutre noir. Elle relit, tout en sifflotant, le rapport du centre de contrôle préventif. L’électrocardiogramme et un nouveau test à l’effort confirment l’anomalie décelée lors du premier diagnostic.

Elle reste sereine, moi pas vraiment. Elle décroche le combiné et appelle un collègue pour prendre un rendez-vous pour une coronarographie dans les tous prochains jours. La cardiologue m’avertit que plus rien ne sera comme avant : dès demain, prise journalière de médicaments. « Et pour le reste de votre vie », ajoute-t-elle avec toujours ce léger sifflotement.

Je revois le pilulier de mon père, sur la table de la salle à manger, avec ses multiples compartiments pour les sept jours de la semaine et les séparations entre matin, midi et soir. Il était rempli de médicaments de tous formats et couleurs. Suis-je devenu aussi vieux que lui ? Pire, serais-je déjà un vieillard comme mon grand-père, avec ses bretelles et son pantalon qui lui remontait au-dessus du nombril, qui croquait chaque soir un comprimé de Trinitrine caféinée pour son cœur faiblissant ?

Avec un malicieux sourire, elle m’informe que je devrai aussi modifier mes habitudes alimentaires : il faudra bannir de mon assiette le pamplemousse du petit-déjeuner, car ce fruit interférerait négativement avec les médicaments à prendre. « Vous les remplacerez par des kiwis ! » ajoute-t-elle en complétant son dossier. Tout d’un coup, les pamplemousses roses gorgés de soleil, dégustés un mois plus tôt à Noël à Marco Island, dans le sud-ouest de la Floride, prennent la saveur d’un fruit défendu, la couleur d’un paradis définitivement perdu.

24 janvier

« On lui dit ? » marmonne l’une des deux infirmières en entrant dans la chambre où l’on m’avait installé dans l’attente de l’examen.

« On le lui dit ? » insiste la plus jeune, le regard fuyant.

Tout cela est loin de me mettre à l’aise et, lorsque la question est à nouveau posée, j’interviens pour qu’elles m’avouent leur secret.

— Voilà, dit prestement l’aînée des deux, Josiane est encore aux études, vous comprenez, elle aura son diplôme cette année et elle effectue un stage chez nous. C’est une élève prometteuse, son professeur nous l’a encore rappelé avanthier…

— Félicitations, lui dis-je, et alors ?

— Eh bien, comme nous devons vous mettre la perfusion, je me suis dit que, puisqu’elle doit encore apprendre, vous comprenez, ce serait le moment d’essayer. C’est donc une première pour elle. Voilà ! Acceptez-vous que ce soit elle qui la fasse ? Bien évidemment, vous comprenez, je resterai à ses côtés pour surveiller.

Ai-je vraiment le choix ? J’accepte sans gaieté de cœur.

L’étudiante prend délicatement ma main (la sienne est moite) et tourne ma paume vers le haut, avec une légère supination du bras. Mais le plus dur est à venir, car l’infirmière chevronnée met un point d’honneur à tout expliquer à l’étudiante.

— Tu vois les différentes veines…

— … il faut choisir la bonne et surtout ne pas se tromper…

— … non… pas celle-là !

— Détendez-vous… (Cela m’était adressé.)

— Monsieur a de bonnes veines… (Ouf !)

— Il faut piquer bien droit, d’un coup sec, et juste. Sinon, il faudra repiquer…

Je détourne le regard.

— Attention, tu ne dois pas trembler !

— Voilà, pénètre un peu plus profondément dans la veine, sans dévier, l’aiguille doit rester bien en place…

Bienvenue à l’hôpital !

Avec ma « perf’ » dans le bras gauche, je suis conduit une heure plus tard au bloc opératoire pour la coronarographie. Cet acte médical, à moitié plaisant, se fait généralement par le poignet. Une minuscule caméra est envoyée en éclaireur dans l’artère radiale, remonte jusqu’au cœur et filme de l’intérieur ce qu’elle voit, pendant que des machines et écrans géants bougent dans tous les sens au-dessus du patient. Le cardiologue et le patient – c’est facultatif pour ce dernier – assistent au spectacle en trois dimensions.

L’examen débute mal, car le médecin peine à introduire le matériel dans l’artère.

« … merde, je ne parviens pas entrer dans cette veine… »

Je feins de ne pas l’entendre grommeler, fâché sur lui-même, enchaînant quelques solides jurons à faire pâlir Cambronne. Souffrirait-il plus que moi ? Il est interrompu dans sa tentative : une infirmière l’appelle pour une urgence dans la pièce voisine. Il me laisse en plan, le bras toujours tendu, allongé à moitié nu sur une table dure et glaciale.

J’attends de longues minutes qui me semblent contenir chacune plus de soixante secondes. J’ai froid. Les infirmières rajoutent des couvertures.

Le médecin revient et recommence ses essais pour faire entrer son appareil cinématographique dans les canalisations. Devant ses atermoiements et mon visage blafard, il ordonne d’injecter une double dose d’atropine dans la perfusion, de crainte que je ne fasse un malaise vagal en plein milieu du tournage.

Au bout d’un bon quart d’heure, la caméra trouve le passage et peut enfin commencer son exploration. La prise de vues se déroule sans autre obstacle majeur. J’ai hâte de connaître les résultats de la caméra cachée. Faudra-t-il ou non insérer dans la foulée un stent, sorte de minuscule ressort qui dilaterait une artère rétrécie ?

10 novembre, cinq ans auparavant

Les effets de la pose d’un stent avaient été de courte durée chez maman. Il avait été placé à la suite de ce qu’elle appelait « un léger malaise », en réalité un infarctus. Un nouvel essai d’insertion a échoué. Et voilà maman, quatre-vingt-cinq ans, livrée aux mains du chirurgien, celui-là même qui fera ma coronarographie quelques années plus tard. Les résultats de sa coronarographie ne sont pas bons. « J’ai la solution pour vous, lui déclare le médecin d’un ton qui se veut enjoué, on va vous opérer et vous serez entièrement guérie. » Exactement les mêmes mots qu’il prononcera, comme en écho, dans le même hôpital, cinq ans plus tard à l’issue de ma propre coronarographie.

Lorsque j’ai retrouvé maman sur son lit d’hôpital l’après-midi de ce maussade jeudi d’automne, j’ai vu ses yeux affolés à la perspective de devoir encore être opérée à son âge. Mais dans le même mouvement, j’ai cru déchiffrer un regard souriant avec l’espoir de guérir ou alors de retrouver enfin ses parents décédés alors qu’elle était gamine.

Orpheline dès le plus jeune âge – comme Bach –, elle a été élevée par une grand-mère veuve, adorable mais sénile, que servait une gouvernante acariâtre. Maman, sans un père ni une mère à qui se confier, n’a jamais goûté à l’amour parental. Je me souviens d’un moment de tension dans la maison familiale et de sa réaction désemparée avouant à mon frère aîné, avec la plus spontanée des franchises : « Je ne sais pas bien quoi faire, je n’ai pas eu de parents pour m’apprendre comment réagir face à ce genre de situation. »

Une maman qui voulait être la maman qu’elle n’avait jamais eue.

Une maman au cœur vibrant d’amour. L’un de ses livres de chevet était Le livre de ma mère (Cohen), après Belle du Seigneur qu’elle avait adoré.

Une maman qui fut pour nous doublement maman tant elle souhaitait que nous ne vivions pas une jeunesse semblable à la sienne, sans câlin ni tendresse.

Une maman qui nous a gratifiés d’un amour débordant de tendresse, de générosité et de confiance.

Le chirurgien passe la revoir. Maman lui confie ses doutes :

— Docteur, cela en vaut-il vraiment la peine, à mon grand âge ?

— J’ai opéré la semaine dernière une dame de quatre-vingtneuf ans, et tout s’est parfaitement déroulé, répond le médecin en craquant les articulations de ses doigts. Il enchaîne rapidement :

— Après l’opération, vous serez tout à fait guérie et vous retrouverez une vie normale. Sans opération, vous risqueriez de décliner rapidement.

Le cri de ma mère résonne encore dans mes oreilles :

— Je veux vivre !

Ce même médecin ajoutera à mon intention cinq années plus tard, l’index pointé vers le ciel comme s’il détenait l’infaillibilité pontificale : « Dans le mois ! » La question était sortie de ma bouche, avant même que je ne pense à la formuler : « Et quand devrais-je me faire opérer ? » J’employais encore le conditionnel comme un talisman qui m’aurait permis de guérir sans passer par la case « opération ». Avec l’air grave et solennel d’un Churchill annonçant à son peuple en 40 « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat », il me répond : « Vous avez au niveau du cœur une artère bouchée et deux en voie de l’être. Pas de choix, il faut vous opérer. Et le faire sans tarder. » L’homme de l’art me promet à son tour du sang, de la peine, des larmes et de la sueur.

Je suis comme emporté par la mer de nuages envahissant brusquement le plat sommet du Tafelberg et dévalant ses pentes abruptes à la vitesse du mascaret. L’horizon s’est brusquement obscurci, mon avenir brutalement réduit avec pour seule perspective une opération lourde et risquée qui touche à l’organe central de la vie. Faut-il préférer cet avenir périlleux et incertain plutôt que l’absence d’avenir ? Maman n’avait pas hésité un seul instant dans sa réponse. Moi, je reste groggy, les bras ballants, confus et hésitant. Lui reste droit, face à moi. Je n’entends que le bruit des articulations de ses doigts qu’il fait craquer nerveusement. Serait-il en fait aussi mal à l’aise que moi ? Il me semble avoir posé déjà un pied dans la tombe. L’inquiétude me glace.

La presse du matin annonçait que les marchés s’inquiétaient de l’évolution de la crise des dettes souveraines. Les marchés connaîtraient-ils aussi la souffrance ?

— Et si vous voulez voir le film de votre coro’, dites-le moi ! me lance-t-il en me quittant, sur un ton d’une banalité désarmante.

L’examen des artères est un acte médical invasif et parfois agressif. La caméra s’approche au plus près du muscle cardiaque, venant le titiller comme le matador face au taureau exécute la véronique d’un mouvement lent de sa muleta. On garde dès lors le patient à l’hôpital jusqu’au lendemain midi afin de s’assurer qu’il ne réagisse pas mal à cette intrusion d’un corps exogène.

Je tourne en rond dans ma chambre. J’appelle Lisa pour lui annoncer les résultats. J’ai à peine le temps de formuler trois mots que j’éclate en sanglots. « Rien ne sert de dramatiser, Philippe, tu n’as pas vraiment le choix… tout va bien se passer », me dit à l’autre bout du cornet une voix réconfortante – parce que désemparée ? Elle a lu dans mon cœur la gravité de la situation, mais n’en laisse rien paraître, comme à son habitude. Les paroles sont simples, presqu’inutiles. Avec la personne que vous aimez, il n’est pas besoin de mots pour dire les choses importantes. Le ton de la voix, l’écoute amoureuse et les espaces de silence assèchent les larmes. « Et surtout n’en parle à personne, s’il te plaît », dis-je à la fin de la conversation.

Pour passer le temps, j’allume la radio. Sur la chaîne classique passe le motet Der Geist hilft unser Swachheit auf (BWV 226). Cet émouvant hymne à la voix, écrit pour double chœur, Bach l’a composé pour les funérailles du recteur de l’école Saint-Thomas à Leipzig en 1729, précise le commentateur. Musique de circonstance ?

Un homme en blanc entre dans la chambre. La cinquantaine radieuse, le cheveu court, il m’informe que c’est lui qui va m’opérer. C’est la première fois que je le rencontre. Je ne le connaissais pas. Je ne l’ai même pas choisi. Il me rassure au vu de ma bonne condition physique et du film qu’il a visionné avant de venir me trouver. Ses yeux verts et souriants inspirent la confiance.

— Deux ou trois pontages devraient suffire, déclare-t-il. C’est au tour du médecin d’employer le conditionnel.

— Votre cœur est en excellente forme, c’est juste une question d’artères périphériques. C’est, du moins, ce que je comprends. Trois pontages, c’est son dernier prix.

— Mon assistante passera pour arrêter la date exacte de l’intervention, dit-il en partant.

Le téléphone sonne à côté du lit. C’est Suzanne, ma marraine. Elle me dit qu’elle vient d’appeler Lisa pour lui rapporter un livre de la tournante et qu’elle a ainsi appris que j’étais à l’hôpital. Elle me remonte le moral et promet de venir me voir à la clinique.

L’opération est finalement fixée au vendredi 11 février, dans dix-sept jours très exactement. À mon interrogation un peu angoissée sur ce délai, il m’est aimablement répondu que le chirurgien s’en va skier la semaine prochaine. Avec ma pensée positive permanente – cela aussi je le tiens de ma mère –, je me raisonne : « Tant mieux, il reviendra en grande forme pour s’occuper de moi. » Pourvu qu’il ne se casse pas la jambe !

— Et comme cela, vous aurez le temps de mettre de l’ordre dans vos papiers…, ajoute l’assistante du chirurgien en refermant son Filofax de cuir rose.

Je repense instantanément aux Dispositions à prendre pour s’assurer un bel enterrement (Detoeuf, Propos de O.L. Barenton confiseur), lues l’année dernière en vacances. Mais cela ne me fait plus rire. J’en ai plutôt froid dans le dos. De toute façon, en ce qui me concerne, aucune probabilité d’avoir des funérailles planétaires comme Michael Jackson. De plus, il est trop tard pour mourir jeune.

25 janvier

Avec la cardiologue, nous prenons une feuille blanche pour dresser la liste des points positifs et négatifs de l’opération devenue incontournable.

Elle me montre, photos à l’appui, quelques prises de vue faites lors de la coronarographie. Là où je ne vois que formes noires sur masses grisâtres, son œil de pro distingue nettement des artères en mauvais état.

La colonne des « + », avec tout en haut la mention « guérison à 100 % », suivie de « intervention à titre préventif » l’emporte haut la main.

Elle insiste, après un léger sifflotement : « Vous avez beaucoup de chance. Vous n’avez eu aucun malaise, pas d’attaque ni infarctus. Rien ne sert d’attendre que tout cela vous arrive. » Elle m’aide à puiser en moi les forces pour franchir l’obstacle.

D’un commun accord, nous confirmons le choix de l’hôpital et celui du chirurgien. Quand je m’enquiers de la durée de la convalescence, elle avance sans la moindre hésitation un délai de trois mois :

— Quinze jours à l’hôpital, quinze jours de repos à la maison, deux mois de revalidation pour être à cent pour cent de votre forme.

Bref, de quoi connaître le Ring de Wagner par cœur !

Je l’informe des trois semaines à devoir patienter avant l’opération. Cela n’a pas l’air de la tracasser. Au contraire, elle me demande à brûle-pourpoint :

— Et que comptez-vous faire d’ici là ?

— J’irai travailler comme d’habitude, cela m’occupera l’esprit, lui dis-je avec une lassitude certaine dans la voix.

Lisa dort.

Je regarde son visage calme, ses paupières fermées sur des yeux bleu profond, son sourire en coin, ses cheveux aux senteurs enivrantes, la ligne de ses seins offerts. J’entends sa respiration lente et apaisée. Je goûte à la chaleur de son corps ramassé au creux du lit.

Mais ce soir mon corps est froid comme le marbre, même si l’esprit bouillonne. Mes yeux restent grands ouverts, incapables de trouver le chemin du sommeil. Je ressasse les questions débitées par la cardiologue lors de la consultation, essayant de comprendre ce qui m’arrive. Je les retourne dans ma tête autant que je me tourne et retourne dans ce grand lit qui me nargue. Me voilà dans de sales draps !

L’une de ses dernières interrogations, au moment de la quitter, m’avait surpris : « Avez-vous toussé ? » Comme si personne ne toussait jamais, comme si se racler la gorge pouvait boucher les coronaires ! Et d’un seul coup je réalise la portée de sa question, avec le défilé des paysages de baous noirs et blancs, vallonnés à perte de vue.

Comme tout malade, victime d’une infection virale incurable, qui connaît le moment exact où il a contracté le virus, je vois dans ces paysages méditerranéens le moment précis où l’artère du cœur s’est bouchée. C’était début janvier de l’année dernière, entre Saint-Paul et Vence. Deux semaines de randonnées dans l’arrière-pays cagnois, mais surtout quinze jours avec une toux sèche et inextinguible. Ni refroidissement ni irritation, ni trachéite ni laryngite, mais une simple et irrésistible envie de toussailler sans que rien ne puisse l’arrêter ni personne l’expliquer (j’avais consulté sur place un médecin qui s’était contenté de me prescrire un sirop aussi inefficace que dispendieux).

Le moment où mon artère coronaire se fermait ad vitam aeternam…

26 janvier

Et soudain tout m’insupporte.

Ces détritus le long des trottoirs.

Ces voitures qui ignorent les passages cloutés.

Ces nomophobes qui téléphonent même en conduisant.

Ces chauffeurs qui récurent leur nez au feu rouge.

Ces gens qui se plaignent parce que les trains, « comme d’habitude », sont perturbés.

Les trains souffriraient-il aussi, comme le cœur, de troubles de la circulation ?

Ces personnes qui se bousculent aux portes des rames pour monter avant les autres.

Ces gens qui observent leurs montres à tout bout de champ.

Ces conversations du matin dans les transports en commun qui ne font que répéter, en les déformant, les nouvelles entendues aux actualités.

Ces couples qui se chamaillent dans les lieux publics par téléphones mobiles interposés.

Ces gens qui lisent un bouquin en marchant.

Ces gens, à l’arrêt du bus, qui scrutent l’horizon d’où doit arriver l’autobus, comme si cela le ferait arriver plus vite.

Ces jeunes et moins jeunes, avec leurs baladeurs, qui dodelinent de la tête.

Ces hommes d’affaires affublés d’une oreillette blue tooth, comme des vaches avec leurs plaques métalliques d’identification agrafées dans l’oreille gauche.

Ces gens qui consultent sans arrêt et en n’importe quel endroit leur iPhone.

Ces personnes qui se précipitent pour aller travailler.

Avez-vous remarqué comme les gens se hâtent lentement lorsqu’ils se rendent à la clinique, et cela même s’il pleut ?

Ces gens qui fument en rue et empestent les passants qui les suivent.

Ces personnes qui avalent debout leur sandwich entre deux courses sur le temps de midi.

Ces voitures qui klaxonnent devant chaque obstacle.

Ces chauffards aussi agressifs qu’indisciplinés.

Ces gens au travail qui s’énervent pour des futilités.

Ces sonneries de portable qui résonnent en plein concert ou lors de funérailles.

Ces hypermarchés vulgaires avec leur clientèle morose.

Ces personnes qui déclarent à tout bout de champ « pas de souci » alors qu’il n’y a tout simplement pas de problème.

Ces gens qui n’ont à la bouche que le mot « bisous » pour terminer les conversations sur leurs portables.

Ces ordinateurs qui déversent un flot d’e-mails à une vitesse qui ferait pâlir un facteur professionnel.