Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

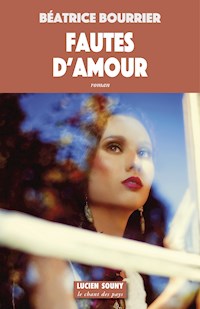

- Herausgeber: Editions Lucien Souny

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Le chant des pays

- Sprache: Französisch

Comment, sur fond de misère sociale et de nationalisme exacerbé par les politiques, des hommes devenus fous massacrèrent d’autres hommes ?

Au grand dam de sa famille, Juliette découvre l’amour fou dans les bras d’Aurélio, un ouvrier italien venu ramasser le sel. Sous le soleil écrasant d’Aigues-Mortes en proie à une misère criante et à un nationalisme exacerbé, le drame couve… Une hystérie meurtrière s’empare du village qui voit ses travailleurs italiens assassinés à tour de bras, en toute impunité. Dans un délire halluciné et sans que personne s’en rende compte, le frère de Juliette élimine celui qui a déshonoré sa sœur. Après deux jours d’émeutes, les habitants se réveillent de leur cauchemar et tous décident de ne plus évoquer ces odieux événements. De les oublier… Tous, sauf Juliette. Isolée dans un vieux château de schiste et d’ardoise en Cévennes, elle s’attachera formidablement à cette terre et nouera un lien très solide avec sa belle-mère. Benoîte l’accompagnera dans sa mue de jeune fille vers la femme forte et amoureuse de la vie, capable de savourer les plaisirs comme d’affronter les trahisons familiales, de s’élever pour comprendre les siens et peut-être de pardonner.

Découvrez un roman qui livre l'histoire douloureuse, magnifique, et profondément humaine d’une famille.

EXTRAIT

Maintenant que la grossesse était annoncée et attendue, Juliette, en dépit du poids du bébé, se sentait de plus en plus légère. Sa vraie nature se révélait. Enthousiaste et résolue, elle se levait tôt et conservait l’habitude, prise pendant l’absence de son époux, de marcher au moins une heure tout autour du château. Elle admirait ces murets de pierre grise, le schiste, que les hommes de ce pays utilisaient depuis des siècles avec une habileté et une intelligence du lieu tout à fait remarquables. Elle mesurait la sueur nécessaire pour élever ces terrasses qu’ils appelaient faïsses, pour soutenir les espaces, les remplir de cette terre presque noire, lourde et toujours humide, qui allait leur permettre de nourrir leur famille. Ce courage et cette rudesse à la tâche la touchaient plus qu’elle n’aurait pu l’imaginer quelques mois auparavant. Elle était d’autant plus admirative de cette puissance de travail que celle-ci faisait un peu défaut aux hommes de son pays natal. Non par fainéantise, mais le soleil et les moustiques alliés aux chaleurs insensées et aux fièvres de toutes sortes ôtaient aux plus vigoureux d’entre eux l’essentiel de leurs forces. Ici, la brise embaumait, la pureté pénétrait ses poumons: jamais elle n’avait humé l’air avec un tel plaisir dans une espèce d’animalité joyeuse. Juste avant la nuit qui venait vite en cette saison, il lui arrivait de s’asseoir dans l’herbe froide, face aux montagnes bleues qui entouraient le château. Le soleil plongeait, comme une orange, derrière les crêtes et elle écoutait les derniers trilles des mésanges. Elle se réjouissait et réalisait à quel point ce qu’elle avait envisagé comme un enfer il y avait peu se révélait un tendre refuge.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Originaire de Montpellier,

Béatrice Bourrier s’est fait connaître avec ses nouvelles qui ont été récompensées par le Prix des libraires 1999 et par le Prix de la nouvelle du Conseil Général de l’Ariège (2002). En 2005, elle signe son premier roman, et depuis les autres s'enchaînent. Tous nous entraînent au cœur de ce coin de pays qu’elle aime – les Cévennes – qu’elle dépeint finement et dont elle restitue toute la finesse et l’âme. Elle vit à Montpellier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Amicitia pactum salis, l’amitié est un Pacte de sel, l’alliance consacrée devant le Seigneur à perpétuité, pour vous et vos fils. »

La Sainte Bible, traduite d’après Vulgate,éditions Maquignon, 1821

Tome 3, Les Nombres, chapitre 18, paragraphe 19, p 555

« Souvent je ne parle que pour toi, afin que la terre m’oublie. »

René CHAR, Lettera amorosa.

— Dommage que le mistral se soit tu, il aurait soulevé vos jupons !

Juliette, piquée au vif, arrêta son vélo et se retourna. Elle tira en arrière, d’un geste sec, son chapeau de paille, aux jugulaires de velours noir nouées sous son menton de gamine urbaine et sauvage, et tenta de repérer quel audacieux s’adressait à elle de cette manière. Ses grands yeux jaunes, couleur dont on dit qu’elle ouvre sur la beauté du monde, distinguaient, en bordure des joncs, un jeune homme allongé nonchalamment dans l’herbe du talus. Il prenait appui sur son coude, son corps mollement étendu dans la verdure. Des cheveux brillants et bouclés encadraient un visage espiègle de tendre voyou, et une mèche en accroche-cœur sur son front lui octroyait un charme fou. La bouche, dont la lèvre inférieure était fendillée au milieu comme un fruit mûr mordu par le jour, restait entrouverte et ne laissait pas deviner des muscles durs, une possible cruauté, un genre de violence que les jeunes filles n’ont pas envie de découvrir chez les mauvais garçons.

— Ce ne sont pas des jupes, mais un bloomer. Avant d’être impertinent, apprenez le français !

Le garçon dévoila, en souriant, une rangée de dents blanches et irisées comme une lune dans un ciel bien noir. Il était beau, avec quelque chose de perdu dans le fond des yeux, une errance ou une fin d’enfance inconstante qui touchait l’âme. Juliette avait toujours été sensible à cette émotion qui frappe d’abord le cœur et que l’on nomme beauté. Le garçon, lui, ne semblait pas conscient de la sienne et c’était bien ainsi, car la beauté dévoilée est un piège. Tel Janus avec ses deux visages, la beauté foudroie celui qui se sait beau, elle le paralyse dans le regard des autres. Narcisse s’y perdit alors qu’elle peut être la voie royale du bonheur.

— Oh oh ! Signorina, il y a du répondant sous ce joli minois… Parce que « bloomer » c’est français ? Faut m’apprendre la langue puisque je suis Italien !

Juliette avait l’impression de marcher sur un fil entre dépit et plaisanterie, et puis, sans savoir pourquoi, peut-être parce qu’elle n’oubliait pas qu’il lui était interdit de parler aux ouvriers italiens, dont celui-ci devait faire partie, et peut-être aussi grâce à la jeunesse – elle n’avait pas seize ans –, elle lui tira la langue dans une grimace matoise et s’enfuit à toute allure sur son vélo neuf, farouche et rieuse à s’éclater la gorge à la manière des petites filles très aimées par leur papa.

Aurélio, l’effronté et séduisant Italien, mâchouilla un brin de fenouil sauvage et savoura l’anis qui coulait dans son gosier tout en regardant la sauvageonne s’éloigner. « Sacrée jolie fille, se dit-il, certainement un caractère de chameau, j’adore ça ! » Toujours allongé, il appuyait sa tête entre ses mains, les doigts croisés en coussin sous sa nuque, et ses yeux caressaient les ouateux nuages de chaleur se mouvant tranquillement dans l’azur. Bon sang ! C’était bon de ne rien faire par cet après-midi de dimanche 14 août, moment de relâche bien mérité. De son Piémont natal, il était venu en Camargue, avec son petit frère, pour ramasser le sel ce mois-ci et couper le raisin en septembre. Il logeait chez la propriétaire-viticultrice, une veuve qui l’employait depuis presque dix ans. Au fil des campagnes, ils avaient tissé de vrais liens de confiance, et, cette année, il lui avait présenté son cadet. Il voulait apprendre au gamin comment ramasser le raisin, mais surtout l’endurcir dans le travail du sel. L’or blanc dévorait la peau et vitriolait les yeux, mais il leur permettait de rapporter au pays de quoi vivre pour six mois. Aurélio s’accordait une petite sieste, puis il irait rejoindre le frérot et les copains pour boire quelques absinthes bien fraîches et grisantes. On ferait la fête, on pourrait en profiter un peu puisque demain, ce serait chômé toute la journée, on serait le 15 août.

* * *

Juliette pédala pour rentrer et décida de cacher à sa mère l’émoustillant échange avec l’Italien. Elle arriva à la maison à bout de souffle. Sa tante, délaissant Paris pour quelques jours de villégiature dans le Midi, lui avait offert ce cadeau extraordinaire, un vélo Peugeot. Cette merveille avait fait sensation trois ans plus tôt à l’Exposition universelle de 1889 grâce à son innovation : le frein à pédale sur la roue motrice ! Un bijou ! Rien ne pouvait faire plus plaisir à Juliette qui se fichait comme d’une guigne des perles et des rubans, mais qui se montrait incollable sur les chaînes incassables et les moyeux en bronze. La tante connaissait bien le côté garçon manqué de sa nièce et s’en amusait beaucoup, au grand dam de la mère de Juliette qui, la voyant revenir ébouriffée, la jaugeait avant de lui envoyer un regard franchement désapprobateur.

— Je sais, maman, je ne devrais pas pédaler au soleil, mais, tu l’as vu, je portais mon grand chapeau de paille.

— Pour ce qu’il te protège !

— Tu réprouves tout ce que je fais. Je sais bien que tu préférerais que je sois une gentille fille qui, après sa sieste, passe des heures à étudier le Journal des demoiselles, mais j’ai besoin de course, et de ciel, et de grand air, voilà ! Ça ne m’empêche pas de t’aimer bien, maman chérie !

— Allons, Juliette, ne dis pas de sottises ! Simplement, à ton âge, je voudrais que tu commences à te comporter en jeune fille et non plus en casse-cou comme tu l’as toujours fait.

— Houlala ! Je ne suis pas sûre d’avoir envie de fêter mes seize ans !

— Allez, file dans ta chambre ! Il y a un broc d’eau propre. Va te nettoyer avant de souper.

Juliette prit le grand escalier qui montait à l’étage. Elle aimait faire glisser sa main sur la rampe de chêne, pourvue, par des années de frottement, d’une douceur irrésistible. Elle habitait dans la maison qui l’avait vue naître, propriété de son père, avec ses parents et son frère Frédéric, de trois ans son aîné. Cette grosse bâtisse du Midi, avec ses tours de fenêtre en calcaire blond et ses grandes persiennes peintes en vert agricole, toujours fermées au cœur de l’été, se situait au centre d’une bourgade aussi singulière que paradoxale nommée Aigues-Mortes. D’abord port, la cité fut l’élue de Louis IX qui s’embarqua vers les croisades en 1248, l’enserra de fortifications dantesques et la gratifia de privilèges uniques dans la région. Hélas, le sable mangea son port, le paludisme découragea les nouveaux arrivants et le précieux sel des marais fut en grande majorité accaparé, dès le XVIIe siècle, par les bourgeois nîmois et montpelliérains, au désespoir de la petite cité dont le passé prestigieux pesait trop lourd pour ses épaules de bourgade méditerranéenne. Ces investisseurs rêvaient d’industrie, de chaînes et de production gigantesque, mais quelques propriétaires résistaient afin de rester de nobles « artisans du sel », des gens fiers de leur savoir-faire et de la transmission ancestrale pour nourrir les enfants et former les hommes. Marius Davignon était de ceux-là, mais pour combien de temps ?

La famille Davignon logeait dans la ville intra-muros, au 2, rue des Pénitents-Blancs. On pénétrait dans la maison par une immense double porte en noyer, chaque vantail possédant un heurtoir sur une pièce de couleur miel, sculpté, de forme arrondie et de style Louis XV. Les deux panneaux se fermaient sur un axe central gravé de feuilles de laurier entrelacées. Dès l’entrée, un grand vestibule un peu sombre en imposait, avec un sol recouvert de carreaux de ciment rouge, crème et vert dessinant une somptueuse gerbe de lys à la manière des domus romaines dont le souvenir restait très prégnant dans ce pays. Au fond, l’escalier se terminait par un hall vitré permettant l’accès aux appartements du premier et du deuxième étage. À droite, un portillon bas et modeste ouvrait sur le magasin, c’est-à-dire un vaste hangar de quatre cents mètres carrés qui occupait tout le rez-de-chaussée et dans lequel Marius avait fait construire deux cuves à vin en ciment. Le sol était en terre battue, et la fraîcheur de mise, quelle que soit la période de l’année. Là se trouvaient entreposés des comportes en chêne, muids et demi-muids à l’intérieur pourpre et très odorant, des charrues et divers araires ainsi que l’énorme fouloir. Le père de Juliette possédait plusieurs hectares de vignes et tentait depuis quelques années de constituer un vignoble. Il produisait ce vin des sables, propre au golfe du Lion, et essayait de s’agrandir. Mais son vrai métier, sa passion première, c’était le sel. L’amour du salin lui avait été enseigné par son père, grâce au salin que l’arrière-grand-père, à force de travail et d’endurance, avait construit au tout début des années 1800. L’ancêtre avait acquis plusieurs hectares au milieu des marais, créé une dizaine de partènements avec nombre de vannes, de digues et de canaux, sans oublier la pompe, pour faire circuler l’eau de mer, la Méditerranée étant dépourvue de marée. Avec l’aide du soleil et du vent, grâce aux soins constants et au savoir-faire ancestral de quelques maîtres-sauniers, l’eau mère circulait et s’évaporait, laissant au fond des cristallisoirs d’épaisses couches de sel. Sur les dernières tables salantes scintillaient alors la fleur de sel et, au-dessus, le sel indispensable à la conservation ou pour la chimie. Marius, à chaque nouvelle campagne, récoltait la fleur de sel ; cependant, il mesurait les changements d’année en année, désormais convaincu que le sel ne ferait bientôt plus partie de son avenir. Persuadé de faire honte aux aïeux, il en ressentait une grande peine, mais il était conscient que la lutte face au géant, la Compagnie des Salins du Midi, ne lui laisserait aucune chance. Le mastodonte rachetait peu à peu la trentaine de salins privés qui existaient avant la constitution de la Compagnie. Avec Mourgues, Marius restait un des derniers particuliers à produire le sel. À son grand désespoir, il ne transmettrait probablement pas un salin rentable à son fils. La loi du marché ne tarderait pas à le faire devenir exclusivement viticulteur. Dieu soit loué, il vivait malgré tout confortablement, grâce à la dot de sa femme Esther, née Astruc, issue d’une famille de médecins réputés dans la région de Lunel et généreusement pourvue par son père, en 1872 lors de leur mariage, d’une rente annuelle de cent mille francs, de plusieurs parcelles semées de garance ainsi que de grandes terres louées pour la chasse à bon prix. Esther, du temps de sa jeunesse, était suffisamment fraîche et mignonne pour n’avoir point besoin d’une dot de cette qualité pour trouver un époux, mais finalement elle permettait aujourd’hui à Marius d’assurer les arrières. Lui ne serait pas capable de se montrer aussi prodigue le jour où sa fille, Juliette, prendrait époux, quand celui-ci se présenterait. Mais Marius se rassurait en pensant que, pour l’heure, elle n’avait pas seize ans, et, étant encore plus ravissante que sa mère, elle ne manquerait pas de prétendants. Une union avec les Astier, notaires de père en fils, ou les Nesmes-Desmarets, grande famille de magistrats dont le descendant Albert était très brillant, ne serait pas pour lui déplaire, mais il se dit qu’il avait encore du temps pour prévoir l’établissement de sa petite Juliette.

* * *

— Juliette, Frédéric, à table !

Esther rameutait tout son monde pour le souper. Vingt heures sonnaient et, malgré l’usage, dans la région, de souper tard, Marius se montrait intransigeant sur l’horaire du repas. Vingt heures et pas une minute de plus ! La sœur d’Esther, Lydia la Parisienne, accompagnée de son époux Gaston, n’ignorait pas les petites manies de son beau-frère. Elle s’approchait dans un bruissement de soie légère et d’essences de bergamote, de lavande et de coumarine que son nouveau parfum, Jicky de Guerlain, envoyait hardiment au nez d’Esther.

— Nous allons prendre le repas sur la terrasse. J’ai demandé à Nathalie d’ouvrir les baies vitrées pour que nous puissions profiter de la brise marine.

— Bonne idée, belle-sœur ! claironna Gaston, toujours heureux quand il s’agissait de manger.

Les enfants descendaient des chambres en courant et prenaient place à table avec un soupir de soulagement, complice et rieur. La pendule frappait son septième coup lorsque Marius parut sur la terrasse. Homme massif d’un mètre quatre-vingts, il frisait le quintal, avec un air décidé et un œil bleu et coquin qui contredisait sa moue souvent sévère. Un épi de cheveux châtain clair découvrait son front large comme le pavillon d’un cor, et son menton carré, mais glabre, diminuait la majesté du personnage. Esther était très fière de son mari et certainement encore amoureuse. Peu intelligente, elle n’était ni méchante ni vulgaire, ce qui est rare chez les gens sots. Ses yeux noisette et ses longs cils laissaient augurer une douceur qu’elle ne possédait pas, mais sa taille fine et ses mains élégantes prouvaient sa bonne éducation et sa rigueur pour conduire sa maison. Lydia était à l’opposé de sa sœur qui l’affectionnait tendrement. Tout en flamboyance, cette rousse à la chevelure aussi indomptable que son caractère n’était que jouissance et volupté sur terre. Elle se serait damnée pour un verre de Château Latour, ne tenait en estime que les hommes de tempérament et ne refusait jamais un cigare. Elle vivait à Paris grâce à son mariage avec Gaston. Elle avait rencontré de manière très romanesque cet homme dont elle s’était très sincèrement éprise. En effet, à l’aube de ses dix-sept ans, Lydia, enfant rieuse et espiègle, était devenue très charmeuse avec un goût de plus en plus prononcé pour les jeunes hommes, un peu trop, semblait-il, selon son père, le docteur Astruc, débordé par l’appétit de vie de sa fille. L’été arrivant, et, avec lui, tous les bals et amusements de la jeunesse, il avait accueilli comme une aubaine la demande de sa sœur, Artémise Astruc, de lui confier Lydia pendant qu’elle irait prendre les eaux à Gréoux-les-Bains. La ville, ancienne résidence préférée de la princesse impériale Pauline, avait perdu de sa splendeur et l’on y rencontrait plus de vieilles dentelles que de jeunes fringants. Lydia avait reçu la nouvelle de son voyage avec bonne humeur, comme tout ce qu’on lui proposait. Elle était arrivée, chaperonnée par sa tante Artémise, à l’établissement de bains et avait croisé le regard d’un bel homme, grand, brun, au visage triste : Gaston. Il était veuf et accompagné par un garçonnet chétif d’une dizaine d’années, son fils. Ingénieur de formation et directeur d’une usine de fabrication de parapluies, il habitait avec l’enfant, rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris, dans le 11e. Le coup de foudre avait été immédiat. Gaston avait chancelé, incapable de détacher ses yeux de la belle rousse. Dans les jours qui avaient suivi, Lydia, grâce sa bonne humeur, sa moue coquine et ses caprices, avait fini de l’ensorceler. Artémise, plus à ses rhumatismes qu’à la surveillance de son espiègle nièce, ne s’était pas aperçue de la cour effrénée que menait Gaston autour de Lydia. Le regard d’un homme mûr sur la mutine rousse l’avait flattée et, au-delà, lui avait permis de comprendre que seul quelqu’un de plus âgé serait en mesure de la combler. L’expérience, la puissance, les trente-cinq ans de Gaston l’avaient délicieusement attisée, la rendant femme. Le veuf n’était nullement effrayé par les sens de Lydia qui s’éveillaient vigoureusement, contrairement à certains jeunes hommes de Nîmes, de Lunel ou de Montpellier, parfois désarçonnés par sa nature flamboyante. Au terme du séjour, il n’avait pas repris la route de Paris, mais avait déclaré à Lydia se rendre à Lunel pour demander sa main. Rose de bonheur, elle avait sautillé et tapé des mains en disant : « Oui, oui, oui ! » Voilà comment elle était devenue, vingt-cinq ans plus tôt, Mme Gaston Breton et s’était installée rue de la Fontaine-au-Roi, Paris 11e.

Juliette s’assit à table à côté de sa tante adorée qui aurait pu aisément passer pour sa génitrice, tant son goût pour l’extravagance et cette envie féroce de croquer la vie la rapprochaient de Lydia et restaient totalement étrangers à son austère mère.

— Alors, mon cher beau-frère, demanda Gaston, que pensez-vous du discours de Jaurès pour l’inauguration de la Bourse du travail à Toulouse ?

— J’en suis rendu à constater, avec peine, que ce républicain modéré est en train de devenir un violent socialiste.

— Violent ? Nous ne sommes plus sous l’Empire pour écraser les petites gens comme de vulgaires pucerons. Bien que capitaliste, je n’en suis pas moins républicain et je n’oublie pas que nous avons écrit en 1789 la Déclaration des droits de l’homme !

— Oui, seulement, l’égalité s’arrache au prix du sang. Certes, les ouvriers sont des êtres humains et non des idéologies. La plupart sont raisonnables, mais des agités les haranguent et les gagnent à leurs idées anarchistes d’où rien de bon ne sortira. N’oubliez pas, Gaston, les morts d’Aubin en Aveyron en 1869. Il y a eu dix-sept victimes, dont un enfant.

— Est-ce la faute des ouvriers ? Relisez Victor Hugo !

— Bon, je connais Victor Hugo, mais il faudrait lui rappeler qu’en 86, à Decazeville, c’est le directeur qui est mort, défenestré par les grévistes.

— Je reconnais bien volontiers que ces mineurs en grève paraissent déterminés, voire inquiétants. Mais ne peut-on les comprendre ? Ils soutiennent un des leurs, ce Calvignac qui a été renvoyé…

— Pour ses activités révolutionnaires !

Le ton badin, Gaston releva :

— Mais non, il n’était pas révolutionnaire ! Ce n’était pas Ravachol tout de même !

Marius sentait le sang lui monter au visage.

— Ah ! Voilà maintenant que vous soutenez les anarchistes, en bon Parisien ! Gaston, je vous savais partisan de l’Union républicaine, mais je ne pensais pas que vous versiez dans l’extrême !

— Que voilà un jugement hâtif ! Dans ce cas, vous, Marius, en votre qualité de propriétaire agricole, vous devriez être orléaniste et esclavagiste ?

— Point du tout, je suis un catholique libéral ! Chercheriez-vous à me vexer ?

Esther, pressentant la catastrophe de son dîner à cause du duel à fleurets mouchetés que se livraient les deux hommes, interrompit le débat :

— Nous reprendrons cette intéressante discussion plus tard ; mon civet va refroidir. Alors, Marius, mon ami, veux-tu bien nous ouvrir une de ces bonnes bouteilles dont notre chère Lydia raffole ? Et quant à vous, Gaston, me ferez-vous le plaisir d’aider Nathalie à porter ce seau de glace ?

Juliette, fine mouche, vint au secours de sa mère en éclatant de rire, découvrant ses longues dents très blanches et très brillantes qui auraient pu gâcher une beauté, mais pas sur elle, car le reste de son visage s’harmonisait parfaitement avec cette bouche démesurée. Séduisante jeune fille aux yeux jaune topaze, à la chevelure soyeuse, Juliette possédait, par-dessus tout, un charme, une fraîcheur que sa seule jeunesse ne suffisait pas à expliquer. Une disposition d’esprit, une gaieté naturelle, une souplesse de caractère illuminaient son aspect et lui conféraient un minois attachant. Ce charme unique lui permettait d’obtenir, de son père notamment, tout ce qu’elle désirait.

Frédéric, son frère, plus calme, avec ses vingt ans et son tempérament autoritaire, s’accommodait mal de ce père plus puissant que lui. En revanche, il affectionnait sincèrement l’oncle Gaston à la bonhomie légendaire. Il était heureux de se retrouver à la maison qu’il avait quittée depuis l’année dernière pour être pensionnaire à Alès. Il avait intégré la prestigieuse École des mines afin de devenir ingénieur. Être un oiseau, voilà son rêve à lui ! Plus que tout, il désirait voler. Il l’avait expliqué à Jules César, de son vrai nom Louis Jules César Ichon, directeur de l’École des mines, qui lui avait ouvert les portes de l’établissement en lui souhaitant la même réussite que celle de Clément Ader qui, en fait de vol, n’avait fait qu’un bond de cinquante mètres au-dessus du sol !

L’oncle Gaston présentait des dispositions pour les sciences et la physique. Il était allé discuter avec Ader, dans son atelier de la rue Jasmin, ce qui épatait Frédéric.

— Est-il vrai qu’Ader possède deux chauves-souris géantes ?

— Tout à fait, mon cher neveu, deux roussettes qu’il m’a dit avoir fait venir, par cargo, des Indes. Ce sont des mégachiroptères d’environ un mètre trente d’envergure, qu’il a étudiés inlassablement pour construire Éole.

Juliette éclatait de rire et reprenait, la bouche pleine :

— Mégachi… quoi ?

— Quel bébé, celle-là ! rétorqua Frédéric. Les chiroptères sont des chauves-souris, mais ces roussettes-là sont gigantesques. Tu ne comprends pas, Juliette, que c’est l’avenir du monde de voler, voler, libre de parcourir le monde à sa guise, aller tutoyer les oiseaux, le rêve de ma vie !

— Alors, pour ça, tu veux construire des mégachichi !

Tous s’amusaient des plaisanteries de Juliette, particulièrement son père totalement subjugué par le charme de sa gracieuse fille, et la bonne humeur fut à nouveau de mise autour de la table. Marius, tout en souriant, fit un signe de tête à sa femme pour qu’elle fasse suivre les plats. Il n’était pas question que le repas s’éternise ; il avait rendez-vous.

* * *

Marius se dirigea d’un pas vif vers la maison Cardère, pas très loin de la porte de la Reine. Il toqua, un judas s’ouvrit, la porte s’entrebâilla et il s’engouffra précipitamment. Ça sentait le havane et les tentures de velours cramoisi empêchaient toute velléité de lumière. Au fond du couloir, des voix d’hommes retentissaient. Marius s’avança et retrouva ses collègues de vice, de péché ; il était joueur ! Ses rencontres devaient rester clandestines puisque le Code pénal de 1810 punissait sévèrement les jeux d’argent, mais Marius n’en avait que faire, le jeu le possédait depuis sa jeunesse. Là, une autre vie s’ouvrait à lui, il pouvait briller ou tomber à chaque seconde. Il ramassait ses cartes, lisses, douces, prêtes à être tordues, et son cœur s’arrêtait un quart de seconde avant qu’il ne retournât l’une d’elles comme on renverse une femme pour la première fois. Au fur et à mesure des cartes qu’il remontait de la pioche, il entendait le bruit de sa respiration, son souffle qui sifflait, il le retenait et le maîtrisait sans que les autres s’en aperçoivent. Le bésigue le faisait décoller de la réalité ; il oubliait la rugosité d’Esther et le sel qu’il ne pouvait plus produire. Il oubliait qu’il vieillissait et que la crise lui faisait manger l’héritage de son épouse. Il ne sentait même plus cette douleur qui lui broyait souvent le crâne ; trop de vin peut-être… Il retrouvait des habitués, des tables de trois adversaires le temps d’un jeu, comme Louis et ses fameux petits verres de fine, ou Elzéar, riche héritier d’une grosse famille de Saint-Laurent, ou encore Tancrède, un Cévenol, comte ou marquis qui jouait gros, très gros. Ils étaient des dizaines à venir au cercle deux ou trois fois par semaine pour rire et oublier, le temps d’une soirée, l’amertume des jours. Ce soir-là, Marius se sentait en veine. Il s’assit avec Tancrède de Montredieu. Le Cévenol distribuait deux par deux et Charles Carrière posa un roi rouge. Mille cinq cents points, c’était le contrat, et Tancrède proposa un franc le point. Chaud certes, mais Marius savait intuitivement que cette soirée lui appartenait. Il suivit. Les lampes diminuaient d’intensité ; les parties s’enchaînèrent jusqu’à une heure avancée de la nuit. Et Marius gagnait ! Au grand désespoir de Tancrède l’arrogant, qui ne pouvait pas accepter cette situation. Son tour de chance devait arriver, obligé. Vu ce qui était tombé sur la table, il ne pouvait plus reculer. Se refaire était impératif quand il repensait, brièvement, aux sommes colossales qui venaient de s’envoler comme du sable s’échappant de ses doigts. Marius, joueur à la tête froide, afficha pourtant un léger rictus d’affolement face aux gigantesques mises. Tancrède, un sang-froid à toute épreuve, n’avait peur de rien, à part de son père qui maintenant avait rejoint les enfers. Il appartenait à cette race de joueurs espérant prendre leur revanche sur les injustices de la vie à la table de bésigue ou de poker. La porte du cercle ne limitait pas ces flambeurs, les plus dangereux pour eux-mêmes, car ils confondaient la vie et le jeu. Dernière partie, ultime chance de renouer avec la gagne. Charles distribuait ; ils piochaient et posaient leurs combinaisons. Bientôt, la pioche se termina, le dernier pli fut lancé et Tancrède gagna, il allait donc déterminer l’atout. Il le savait, il le sentait, ça revenait, il était comme fou de joie. Désormais, seules les brisques, c’est-à-dire les 10 et les as, valaient dix points. Il avait besoin d’aligner les deux mille points pour lesquels il s’était engagé, sans les dépasser, et de se défausser de toutes les cartes qui ne valaient rien. Le dernier pli lui offrait dix points, il ne fallait pas dépasser mille neuf cent quatre-vingt-dix pour gagner. Au coude à coude avec Marius, il l’observait poser, imperturbable, un valet de carreau et une dame de pique, soit le bésigue, pour quarante points. Le front de Tancrède se couvrit de perles de sueur lorsque Marius prit encore une carte en main, un deuxième valet de carreau, suivi d’une autre dame de pique. Tancrède recompta rapidement ses points, il était à mille huit cents, tout près du bonheur, mais un cri de stupeur parcourut l’assemblée qui, mesurant l’importance de la partie, s’était massée autour d’eux. Bon sang, Marius avait monté cinq cents points ! Le double bésigue ! Tancrède évaluait l’ampleur des dégâts. Cette partie d’anthologie durant laquelle tous les hommes avaient retenu leur respiration venait de le ruiner complètement.

— Alors là, mon gars, déclara Marius, je dois reconnaître que j’ai eu une sacrée veine ce soir !

Charles Carrière, bon enfant, répondit :

— Heureusement qu’on se connaît, Marius, sinon j’aurais pu penser que tu trichais ! Superbe coup ! Je crois que je n’avais pas vu de double bésigue depuis plusieurs mois.

Tancrède de Montredieu se leva, blême. Ses yeux brillaient d’un éclat fiévreux. Il demanda à Marius de le suivre dehors.

— Je ne peux pas payer !

— Dis donc, jeune homme, quand on n’a pas les moyens, on ne prend pas place autour de la table.

— Oui, mais j’ai cru… Écoutez, prenez ma chevalière en or, et je vous donne aussi mes papiers militaires, c’est tout ce que j’ai sur moi. Et donnez-moi un mois. Je vais remonter chez moi, en Cévennes, je parlerai à ma mère et je vendrai notre château ou des terres qu’il me reste. Je vous en prie, monsieur Davignon, je vous en supplie, sinon je préfère…

— Oui, les prières de joueurs, on sait ce qu’elles valent. Quel âge as-tu ?

— Vingt-sept ans.

— C’est trop jeune pour te tirer une balle dans la tête. Alors, je vais te donner trois mois parce que, mort, tu ne me servirais plus à rien. Mais tu vas me signer un papier.

— Tout ce que vous voulez !

Ils étaient revenus à l’intérieur du cercle, Marius aussi exaspéré que fatigué, et Tancrède, qui le suivait, en larmes comme un enfant. Marius prit du papier derrière le comptoir et écrivit. Tancrède signa sans relire, noblesse oblige !

* * *

— Heureuse Vierge Marie, puisque, la première, tu as cru !

Juliette assistait en compagnie de ses parents à la messe de l’Assomption en l’église des Assomptionnistes de Nîmes. La tradition chez les Davignon imposait, à chaque 15 août, ce rendez-vous à la chapelle du père Emmanuel d’Alzon. Elle écoutait distraitement le sermon tout en fixant Jésus sur la croix, avec ses bras grands ouverts, qui aurait pu lui dire « je t’aime grand comme ça ». Est-ce que Dieu existait ? Elle était bien incapable de répondre à cette question, mais n’aurait en aucune façon pu exposer ses doutes à son confesseur. Toutefois, Juliette n’était pas de celles qui s’éternisaient en interrogations métaphysiques. Elle préférait penser qu’un être supérieur avait dû organiser le monde et la nature si bien faite, une sorte de Dieu des fleurs et des animaux. À la fin de la messe, elle irait avec sa famille prendre un succulent repas chez Raynaud, mais elle attendait par-dessus tout le bal de ce soir. Ah ! Danser, voilà ce qui était important, danser, elle adorait ça. Tout le monde monta dans la diligence, moyen de locomotion moins véloce, mais plus sûr que le train, qui desservait la ligne Nîmes-Aigues-Mortes par Vauvert depuis 1873. Depuis qu’un homme avait perdu la vie, quatre mois auparavant, sur le tronçon Avignon-Miramas lors d’un spectaculaire déraillement ferroviaire, le train les inquiétait un peu. Toute la famille fut de retour à Aigues-Mortes avant seize heures, pour assister à la traditionnelle course de taureaux. Marius et Frédéric n’auraient raté pour rien au monde cette manifestation aux origines médiévales durant laquelle les hommes les plus sportifs et valeureux de la région tentaient d’arracher une cocarde entre les cornes de la bête. L’oncle Gaston s’y rendait aussi avec plaisir puisque, disait-il, « il n’y a pas de mise à mort, cela reste vraiment un jeu ! ». Un jeu, certes, mais dangereux et par conséquent terriblement excitant. Nelly Valette, l’amie d’enfance de Juliette, les rejoignit. Les deux jeunes filles s’étaient connues sur les bancs de la petite école et ne s’étaient jamais quittées. La nature de Nelly, plus réservée, raisonnable, presque craintive et pour tout dire moins gaie que Juliette, cachait un cœur noble, des trésors de tendresse et une fidélité à toute épreuve. À l’âge de cinq ou six ans, elles étaient devenues définitivement amies. Nelly se souvenait de ce dimanche où Juliette l’avait convaincue de jouer à chat perché dans les garrigues à la sortie de la cité. L’après-midi s’était passée dans l’amusement et les franches rigolades. Tout à coup, Nelly, réalisant l’heure tardive, avait été envahie par l’anxiété. La maîtresse avait exigé un devoir de dictée pour le lundi et elle avait oublié de le préparer. Morte d’inquiétude, elle s’en était ouverte à Juliette qui avait tenté de la rassurer. Elles étaient revenues chez Nelly, de plus en plus angoissée, certaine qu’elle n’aurait pas le temps de faire son travail. Avant de partir, Juliette l’avait embrassée et lui avait redit : « Te fais pas de souci, on va trouver une solution. C’est rien. On s’est bien amusées, hein, c’est ça qui compte ? » Vers vingt heures, au moment du coucher, la petite fille avait ressenti une étreinte à la gorge, son cœur s’était accéléré et un sanglot s’était formé au fond de son gosier. Demain, elle allait être punie par la maîtresse et perdre le bon point qu’elle espérait tant. À neuf heures le lendemain, Nelly était entrée, la tête basse, dans la classe et Mme Étienne avait demandé aux élèves de présenter le devoir imposé. Juliette avait embrassé son amie, légère et gaie comme un pinson, tandis que la petite avait serré les dents. Au moment où l’enseignante s’était approchée de Nelly, on avait toqué à la porte. M. Davignon avait passé sa tête. Un sourire ravi s’était plaqué sur le visage de la maîtresse qui appréciait particulièrement ce bel homme, figure importante du village et tellement charmant. Il était entré avec deux grands paniers. « Voici des raisins qui viennent d’être cueillis et un nouvel engin pour mesurer le sucre. J’ai pensé que cela intéresserait vos élèves et vous-même. Si vous voulez approcher, je vais vous expliquer. » Mme Étienne, enchantée, avait demandé aux enfants de plier leurs devoirs. « Nous corrigerons demain. » Et Juliette avait éclaté de rire quand son père lui avait envoyé un clin d’œil éminemment complice. Elle s’était tournée vers Nelly en tendant son pouce en signe de victoire, et l’immense sourire de soulagement de la petite lui avait confirmé son statut de meilleure amie. Nelly avait su de ce jour-là qu’elle adorerait cette fille toute sa vie durant. Elle ne s’était pas trompée. Juliette le lui rendait bien.

Sur la place Saint-Louis où étaient installées les arènes, Frédéric accueillit Nelly en lui jetant un regard agréablement surpris. Il ne l’avait pas revue depuis l’année dernière et il découvrait que l’amie de sa sœur, la complice de leurs jeux d’enfants à tous les trois, était en train de se transformer en une jolie jeune femme. Ils prirent place, au milieu des rires, des apostrophes d’un gradin à l’autre, casquettes saluant canotiers, capelines et têtes nues emportées dans la bonne humeur générale. Fifres, trompettes et tambour entamaient l’air de Carmen pour la capelado, le défilé de présentation des raseteurs. Ils étaient beaux, tout de blanc vêtus et prêts à en découdre avec le taureau. La sonnerie de trompette, l’er di biou, retentit. La porte du toril s’ouvrit et le taureau cocardier entra dans l’arène. Ce bœuf, castré à l’âge d’un an, choisi pour sa réactivité et son intelligence, portait fièrement ses cornes en forme de lyre. Le poil noir et luisant, il se différenciait de son cousin espagnol par sa vélocité. Celui-là s’appelait Mistral et mit à profit la minute que lui offraient les raseteurs pour détailler, à droite et à gauche, l’endroit où il se trouvait. Il affichait les flammes de la manade Martin, des rubans bleu et or, et se montrerait probablement, comme tous les taureaux de cette manade, compliqué, calculateur et très fantasque. Deuxième sonnerie, les raseteurs attaquaient dans les « ouh ! » et les « ah ! » de la foule qui vibrait à chaque coup de corne habilement esquivé. Le passage de chaque cocardier dans l’arène était fixé à un quart d’heure durant lequel les raseteurs tentaient de lui arracher l’attribut fixé entre ses cornes, mais l’agilité de ses jambes et la puissance de son poitrail rendaient la tâche fort périlleuse. « Tiens, voici le fils Marchal. » Il bondissait, tel un ange blanc, courait et virevoltait autour de la bête magnifique qui avançait dans un nuage de poussière. Comprenant qu’il n’y arriverait pas cette fois-ci, il s’élança vers les barricades, poursuivi par le taureau. Il se déséquilibra et se rattrapa, alors que l’animal sautait et volait. Il lui mordait la culotte, tout en meuglant pour mieux affirmer sa domination. Ça sentait le foin et la chaleur, le sel et les fougasses parfumées à la fleur d’oranger, généreusement offertes aux enfants par la boulangère Adélaïde Fontaine. Mistral ne faillit pas à la réputation des Martin et, d’un coup, tel Mithrias, il se retourna et affronta les autres raseteurs. Qui oserait le taquiner pour se faire encorner ? Valentin Maury, un ami de Frédéric, s’approcha. Mistral ne lui laissa aucune chance, grattant le sol, puis courant derrière lui, tête baissée, cornes relevées, oreilles à l’horizontale et souffle fort. Il lui accrocha la chemise. Marius et Frédéric se levèrent d’un bond, souffle coupé, mais le raseteur, agile et puissant, prit appui sur ses chevilles fortement bandées et, d’un coup de rein athlétique, s’envola vers le ciel. Il était sauf. Les tourneurs haussèrent les bras, crièrent le nom du taureau pour le faire revenir vers le centre. Finalement, Marco Perez enleva la cocarde et rafla tous les prix, déployant une souplesse et une passion sensationnelles. Suscitant le respect de tous, Mistral sortit de l’arène sous les applaudissements. La Coupo santo retentit, chantée ou écoutée religieusement, mais jamais applaudie, comme le veut la tradition, et les gradins se vidèrent. Quelle belle partie !

Gaston, Lydia, Esther, Marius, Nelly, Frédéric et Juliette retournèrent à la maison pour souper, puis, vers vingt et une heures, ils se rendirent au bal de la place Saint-Louis, le bal des Blancs. Ils s’installèrent à la table réservée à la famille Davignon, comme le banc portant leur nom, à l’église, et Denis, le cafetier du Perroquet, leur servit des limonades pour les dames et des eaux-de-vie pour les messieurs. Lydia, elle, commanda un cognac. Ils adressèrent un signe aux familles déjà arrivées et discutèrent avec tous ceux qui vinrent les saluer. Frédéric débattit, avec fièvre, de la course de raseteurs de l’après-midi. Les valses, les carmagnoles retentirent ; tout était bon pour s’amuser ! Les robes se soulevaient légèrement, les garçons enlaçaient respectueusement les tailles, sous l’œil gentiment sévère des parents, et Juliette savourait les rythmes lents ou plus enlevés de l’orchestre. La soirée coulait, délicieuse, une pointe de brise pour rafraîchir, un ciel de velours pour rêver et seize ans pour envisager l’avenir avec une force sauvage et un cœur romantique. Vers onze heures, Marius se dégagea de sa chaise pour raccompagner sa femme à la maison, et rejoindre ensuite le cercle. Frédéric se leva d’un bond, prêt à accompagner son père qui ne l’entendait pas de cette oreille. Marius, voyant son fils debout, lui proposa :

— Tiens, Frédéric, invite donc la petite Nelly à danser pendant que je ramène ta mère.

— Je pensais t’accompagner…

— Non ! Reste avec les jeunes et amusez-vous. Je n’ai pas besoin de toi.

Frédéric serra les lèvres, baissa les yeux et blêmit face au refus paternel. Sa nature, encore trop tendre, l’empêchait de masquer habilement son désappointement. Décidément, son père lui échappait toujours. Ce dernier, infiniment protecteur pour sa petite fille chérie, demanda à sa belle-sœur :

— Gaston, Lydia, je vous confie Juliette et son amie, jusqu’à minuit, pas plus tard, hein !

— Mais oui, Marius, ne vous faites pas de souci.

Marius, en compagnie de sa femme, n’avait pas franchi le bout de la rue que son beau-frère somnolait. Frédéric s’en alla, brusquement, sans même jeter un regard à la jolie Nelly. Lydia, elle, était bien plus occupée à discuter avec les hommes en sirotant son cognac qu’à chaperonner sa nièce et elle ne fit aucune objection lorsque celle-ci lui déclara vouloir aller marcher un peu pour reprendre son souffle. En fait, Juliette nourrissait un plan. En compagnie de Nelly, elle avait envie d’aller danser au bal des Rouges, là où les garçons vous serrent de plus près, et où les ouvriers répandent une ambiance bon enfant et un parfum de canaille. Elles remontèrent la rue de la République et arrivèrent sur le plan de la Reine. Jeannot Térond, le fils du bayle de Marius – le métayer dans le Midi –, vint faire une bise à Juliette. Elle le connaissait depuis toujours. Sa sœur, la sérieuse Martha, l’accompagnait, longue et dure comme un os de seiche ; son œil droit abîmé – la paupière supérieure était fendue comme une grenade trop mûre – lui conférait un petit genre. Il entraîna les filles dans la farandole qui enflammait la piste de danse. Juliette ruisselait de sueur et éclatait de joie. Des effluves de vin et de sardines grillées flottaient dans l’air, la jeunesse et la bonne humeur se répandaient partout. Tout à coup, Juliette se sentit observée sans pouvoir dire précisément d’où venait ce regard. Sous les lampions, les visages se déformaient ; néanmoins, elle distingua, accoudé au bar de planches, sous le drapeau tricolore, un garçon qui l’envisageait avec un sourire attentif et moqueur. La main dans celle de Jeannot, elle sautilla et amena habilement son cavalier dans la direction du jeune homme, puis elle demanda :

— Jeannot, tu sais qui c’est ?

— Qui ça ?

— Ce garçon, là-bas, avec les cheveux bouclés et le polo rayé.

— Ah ! Aurélio. Oui, je le connais. C’est un gars très chouette et surtout très costaud. Il est logé chez la veuve Bastide, il ramasse le sel.

Tout en continuant à danser avec Juliette, il se retourna, puis revint vers sa partenaire qui dévorait des yeux Aurélio. Il s’écria sur un ton moralisateur :

— Mais c’est un Italien !

— Ah ah !

Juliette s’amusait et n’entendait pas cacher sa curiosité mâtinée d’envie, comme si l’interdit énoncé par ce simple mot « Italien » lui paraissait infiniment attirant.

Sur le chemin du retour vers la place Saint-Louis, Juliette et Nelly croisèrent à nouveau Aurélio, à l’angle d’une rue.

— Vous dansez rudement bien, demoiselle !

Il se plaça hardiment face à Juliette. Elle souriait, désarmée par la beauté de ce garçon.

— Vous ne dansez pas, vous ?

— Chez nous, on danse la tarentelle, une danse magique dont on dit qu’elle guérit des morsures venimeuses.

— Ah bon ! C’est comment ?

— Ça se danse à deux, trois ou quatre, ou même en rond, sur un rythme qui fait à peu près…

Il se mit à chanter :

— Papalapa, papalapa… Jammo Jammo’ncoppa, jammo ja, funiculi, funicula…

Il enlaça Juliette par la taille, l’entraîna dans un rythme endiablé et tournoya à toute allure. Au grand étonnement de Nelly, elle accepta sans broncher de poser sa main dans celle offerte par Aurélio et cala son pas sur celui de son partenaire avec une facilité déconcertante. Elle humait l’odeur de sa peau, musquée, ambrée, et sentait la main de l’homme qui la soutenait un peu bas, dans le dos, avec force et douceur. Nelly, un peu grise, se mit finalement à taper dans les mains pour marquer le tempo et à rire de bon cœur devant cet improbable couple de danseurs, dans la lueur diaphane d’un bec de gaz. Ils virevoltaient à perdre haleine, au rythme d’une musique imaginaire. Juliette se laissait emporter, et s’abandonnait à appuyer sa joue sur celle d’Aurélio pour mieux suivre les sauts de son danseur. Il entourait complètement sa taille de son bras puissant. Elle croyait voler. Se rendait-elle compte qu’elle n’avait jamais ressenti un tel bonheur ? Elle goûtait avec délice ce moment totalement extravagant, sans se poser de question, dans une sensualité naïve et envoûtante. Puis il s’écarta légèrement d’elle, planta son regard dans ses beaux yeux tout en continuant à fredonner. La beauté divine d’Aurélio, comme un souvenir du paradis sur le visage d’un homme, la subjuguait. Sa peau mate et veloutée, ses cils longs et soyeux, conféraient une pointe de féminité à ses traits aux proportions parfaites. Nelly se retourna brusquement, entendant arriver dans la rue une famille qui rentrait se coucher. Aurélio s’arrêta de chanter tout net, Juliette se demanda pourquoi. Puis elle entendit Nelly :

— Bonsoir, madame Cros. Bonsoir, monsieur.

— Oh ! Bonsoir, Clémence. Bonsoir, monsieur Cros, lança Juliette qui reconnut l’épicière et son mari.

Elle se dégagea rapidement d’Aurélio, en rosissant. Les Cros demandèrent sur un ton intrigué :

— Eh bien, mes petites, voulez-vous qu’on vous ramène ?

— Non, non ! Merci. Nous rejoignons ma tante Lydia. Elle nous attend au bout de la rue.

L’épicière répliqua, en fixant l’Italien :

— Ah bon ! Alors, ne traînez pas !

Subitement grave, Juliette se retourna vers Aurélio et, faisant mine de lacer sa chaussure, elle se rapprocha de lui. Elle souffla :

— Je m’appelle Juliette Davignon.

Il répondit du tac au tac :

— Dimanche prochain, aux Quatre Chemins, derrière l’étang de la Bourdette, à cinq heures.

Il tourna les talons prestement. Juliette saisit la taille de Nelly en lui faisant les gros yeux pour lui intimer le silence. Dans un sourire coquin, elles emboîtèrent sagement le pas des Cros pour rejoindre tante Lydia.

* * *

Une agitation fiévreuse envahissait la maison Davignon à cinq heures, le grand jour, le premier de la récolte du sel. Tous les hommes se réunissaient autour de la table dans la cour de terre battue, face au chai. Le café donnait du nerf et Térond distribuait les pelles. La quinzaine de travailleurs se préparait à monter sur la charrette pour se rendre au salin de la Comtesse. La Compagnie des Salins avait lancé le signal et Marius s’alignait sur le géant. Le père Térond, sur le pied de guerre, discutait avec le caporale, le chef de la colle, Lino, un Italien comme la plupart des récolteurs. Il travaillait pour Marius depuis plus de quinze ans. Le caporale était choisi pour son autorité naturelle, ses relations avec les ouvriers, sa puissance de travail et bien sûr ses connaissances en français. Ce type de fonctionnement, innovant, avait été mis en place par la Compagnie dont le caporale assurait recrutements et payes. Il se rémunérait ensuite en fonction des tonnes de sel récoltées par sa bricole. Marius avait mis sur pied une organisation plus familiale ; il préférait s’adresser à chacun par son prénom, qu’il s’agisse de ceux qu’il connaissait depuis plusieurs campagnes ou des nouveaux présentés par le caporale. Aux salins, les ouvriers portaient un disque de carton accroché à la chemise avec un numéro et le nom du caporale. Ils restaient un numéro jusqu’à la fin de la campagne. Marius mettait un point d’honneur, chaque fin de semaine, derrière sa petite table au fond de la cour, à nommer ses hommes et à régler lui-même le salaire de chacun. De si bonne heure, tous avaient hâte d’en découdre, malgré le sommeil encore présent sur certains visages. Les hommes de la bricole, pour la plupart originaires du Piémont italien, du village de Lino, étaient venus, pleins d’ardeur, gagner l’argent des rêves et de la sueur. Une première charrette, conduite par Marius secondé par Jeannot Térond, s’ébranla, suivie d’une plus petite, dirigée par le père Térond et Lino. Ils chantaient et rigolaient en se tapant dans le dos pour finir de se réveiller. Marius se sentait un peu tendu ; le début de récolte était toujours un moment de tension et Frédéric était absent. Il s’était rendu au bistrot hier soir et avait dû boire un peu trop. Marius admettait volontiers que s’amuser était de son âge. À vingt ans, on a le droit d’aimer l’absinthe et de soulever le jupon. Cependant, rater l’heure constituait la limite à ne pas franchir, et son fils, incapable d’allier la bagatelle et la ponctualité, était en train de s’oublier dans son sommeil. Le petit Térond, lui, à peu près de l’âge de Frédéric, était là une demi-heure avant le patron. « Il est vraiment bien ce Jeannot, travailleur, intelligent… » pensait Marius en le regardant avec amitié. Le père Térond l’élevait seul, lui et sa sœur Martha, depuis la mort de son épouse. Il pouvait en être fier ! Le convoi sortait de la ville par la médiévale porte de la Gardette, s’aventurait sur les chemins, au milieu des roselières, dans les senteurs fades et aqueuses des marais et des saules amers. Un ragondin, surpris, se glissa dans la ravine et plissa la surface de l’eau stagnante dans la roubine. Cinq heures trente, ils arrivaient au salin et commençaient à racler la couche de sel avec la pelle de bois, munie d’un bec très mince pour mieux se glisser dans le sol de la table salante. Lino donnait la cadence de ce travail de forçat.

— Vois, mon garçon, c’est comme cela que tu dois tenir le manche, sinon tu vas te briser le dos.

Le jeune Renato, vexé de passer pour un bleu, répliqua :

— Mais je sais travailler, je suis d’un pays où les garçons savent lever la pelle dès l’âge de huit ans. As-tu oublié ? Nous sommes nés dans le même village !

Lino lui décocha une chiquenaude derrière la nuque, en représailles.

— Ah ! ces gamins toujours plus forts que tout le monde !

Renato était décidé à lui prouver qu’il savait ramasser, et soulevait des pelletées à un rythme d’enfer.

— Regarde-le ! dit en rigolant Giacomo, surnommé Testino. Il se prend pour Apollon !

— Apollon ? demanda Renato.

— Apollon, appelé ici « l’empereur des athlètes », c’est Louis Uni, l’homme le plus fort de la région. Il mesure plus deux mètres pour un quintal et demi de muscles.

Renato n’y crut pas et, malgré la cadence, arriva à articuler :

— Mais c’est un ogre. J’ai plus l’âge des contes !

Lino le contredit :

— Giacomo a raison. Même s’il n’est pas italien, personne ne peut battre Apollon. À la fin du ramassage, tu le verras au bal, avec ses cheveux frisés et son regard têtu. Je te conseille de ne pas trop t’approcher ; après deux ou trois bières, il devient nerveux et pourrait te pulvériser comme un moustique !

Le soleil du mois d’août n’avait pas de pitié pour ces bagnards et, sous les casquettes ou les chapeaux de paille, les fronts se couvraient de sueur. Le battage décollait le sel pour le gerber en javelles : des tas qui permettaient l’égouttage. Le doux parfum de violette qui régnait sur la table à leur arrivée avait disparu, piétiné par un soleil qui ne laissait se répandre que l’unique odeur saumâtre de la sueur. Renato accusait le coup de la chaleur et ne levait plus aussi aisément ses sabots à talons plats, ses esclops.

— Tu trouves tes esclops plus lourds maintenant, hein ?

Il était dix heures et Renato ne répondait plus. Le feu prenait dans ses mains ; il commençait à comprendre pourquoi ce travail était si bien payé.

Lino, attiré par le bruit d’une carriole, dit à Térond :

— Tiens, voilà M. Frédéric !

Marius se tenait à côté d’eux. Il jeta un coup d’œil à son garçon, jeune et trop beau, et il se retourna vers la colle qui s’activait. Frédéric, sans prendre le temps de saluer ni Lino ni le vieux Térond, s’approcha de son père qui continuait à l’ignorer. Il frappa doucement sur son épaule.

— Tu es malade ? Tu n’as pas pu te lever ?

— Euh… Non, papa, tout va bien.

Marius fit alors quelques pas, obligeant Frédéric à le suivre et s’écartant ainsi des hommes. Puis il siffla entre ses dents, avec des difficultés à se contenir :

— Tu crois que la journée débute à dix heures ici ?

Frédéric fut surpris et la terrible chaleur régnant au salin ne contrebalança pas le ton glacial du père.

— Mais enfin, papa, tu ne m’as jamais demandé de venir au démarrage ! Je croyais que tu voulais que je t’assiste pour diriger la colle. Je pensais avoir à superviser l’eau, les papiers des gars et la paie de fin de semaine.

— Mon pauvre garçon, je crois que tu es meilleur pour manier le crayon, inventer des machines à voler ou lire des livres que pour le commandement des hommes.

— Pourquoi dis-tu ça ? Je suis sûr d’être un grand patron si tu me laisses essayer.

— Sache bien que tu n’auras droit au respect de tes employés que si tu te lèves avant eux et si tu te couches après eux. C’est comme ça que tu montreras qui est le patron. Sinon, pas de respect, et, sans respect, tu seras incapable de faire tourner ta colle.

Frédéric, piqué au vif, déboutonna son élégante chemise de serge blanche et commença à rouler ses manches.

— Alors quoi ? Tu veux peut-être que je prenne la pelle et que je remplisse la brouette ?

Il s’arrêta aussi vite. Son père restait immobile alors que Frédéric pensait qu’il allait l’empêcher de travailler comme un pauvre ouvrier et ne pas le rabaisser en l’employant à cette tâche. Mais Marius ne bougeait pas. Son père serait-il prêt à le laisser s’humilier lui-même sans lever le petit doigt ?

— À quoi ça sert que je m’appelle Davignon, si je dois suer comme un gueux ?

À ces mots, Marius, saisi par une fureur aussi froide que magistrale, l’empoigna par l’avant-bras et approcha sa bouche de l’oreille de son fils, pour dire à voix basse :

— Je ne suis pas certain que tu tiendrais la cadence de ces braves hommes et je ne veux pas que tu sois la risée de tous, ce qui se passerait immanquablement si je n’étais pas là. Alors, tais-toi et pars à la station de chemin de fer pour assurer les chargements de sel qui vont arriver. Plus de discours ! Le temps presse et rien ne doit arrêter la récolte. Et toi… Toi, toi, je ne veux plus t’avoir sous mes yeux ! Hors de ma vue !

* * *

Aux salins, pour Aurélio aussi, la récolte démarrait. En compagnie de son frère Paolo et de quelques autres du pays, il se rendit à pied, vers quatre heures du matin, au salin de la Fangouse, distant d’environ sept kilomètres de la ville. Le chef de bricole était déjà sur place. Aurélio et lui se connaissaient bien et s’estimaient tout autant. Ils logeaient dans une cambuse mise à disposition par la Compagnie des Salins, une cabane de fortune où s’entassait une trentaine d’hommes, sans eau courante, obligeant à une promiscuité souvent désagréable. Chaque nuit, ça ronflait et ça suait, ça sentait le fauve et les cris n’étaient pas rares à cause de cette terrible fatigue qui électrifiait leurs muscles tout au long de la journée. Le sel ridait leur peau et zébrait leur sommeil. Le bayle assurait la réception de la nourriture ; il distribuait pain et café à volonté à la pause de huit heures, et soupe et daube pour le midi et le soir. Aurélio posa sa musette sur une modeste paillasse. Il enfila ses esclops pour ne pas abîmer la table salante. Il installa Paolo sur le paillot d’à côté. Pelle à la main, ils se rendirent à la table. Aurélio prenait soin de son frère.

— Garde ta chemise, même si tu as chaud. Elle te protégera. Ta peau est encore un peu tendre. Et pareil pour ta casquette, ne la pose pas, je n’ai pas envie de te ramener chez la mère avec une insolation !

Il avait recommandé au jeune garçon de ne pas trop sympathiser avec les autres gars dès le début. Certains d’entre eux déclareraient forfait rapidement et demanderaient leur compte, la tâche étant par trop ardue. Les plus endurants continueraient la campagne avec les opérations de levage et de roulage. La brouette serait alors payée jusqu’à douze francs la journée. Des brouettes lourdes et pesantes, chargées d’une centaine de kilos de sel, vidées au gravier où se constituerait peu à peu la camelle.

— Ça va…, répondit Paolo.

Le gamin était fier, comme souvent le sont les Italiens, et particulièrement ces ouvriers piémontais, habitués depuis leur plus jeune âge à prouver leur virilité dans des jeux de force qui les endurcissaient, et dont la réputation de résistance et d’habileté se justifiait. L’enfer de feu et de sel s’ouvrait sous les pas des ouvriers. Paolo ne desserrait pas les dents. Le deuxième battage de deux heures se termina. À la pause pour le repas, il rassura son grand frère. Il disposait de la puissance et de la vigueur nécessaires pour résister. Ils mangeaient entre eux. Ils ne se mélangeaient pas aux bricoles des Français, car ces derniers jalousaient leur force, sans oublier de leur faire remarquer qu’ils n’étaient pas chez eux.

Chez Davignon, au salin de la Comtesse, régnait une ambiance nettement plus sympathique, même si Lino imposait un rythme très soutenu. Il comprenait l’angoisse de son patron quant aux orages du 15 août, assez fréquents dans la région. Ils pouvaient anéantir, en quelques heures, une année de labeur. Comme pour tous les travaux de la terre, la pluie est nécessaire, car, combinée au mistral, elle opère la magie du « gâteau de sel », c’est-à-dire les couches de saumures déposées au fil des évaporations, mais l’orage peut rapidement tout détruire. Il gorge d’eau les tables, le sel devient déliquescent et très difficile à mettre en gerbe. Le maître mot est : vite, pas de temps à perdre, il faut aller vite !

Même inquiétude et rythme soutenu à la station où Frédéric s’assurait que les charrettes pleines de sel étaient déchargées correctement et les wagons des Davignon bien identifiés. Il était décidé à montrer à son père sa capacité à mener l’exploitation et il imposait, dans ce but, une cadence infernale aux gars. Marius était resté au salin pour assurer le remplissage rapide. En gare les hommes actionnaient les wagons pendant que d’autres positionnaient les convois dans cette fourmilière survoltée.