Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 180° éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un magnifique portrait de femme quinqua en quête d’elle-même et de sa liberté. La vie d’Adèle Carlier, 52 ans, lui échappe peu à peu : ses enfants quittent le nid, sa mère se fane tout comme sa carrière, et son mari continue à tracer sa route, négligeant ses états d’âme. Adèle se sent vieillir, devenir transparente et inutile. Des bouffées de chaleur aux publicités ciblant la femme quinqua, tout le lui rappelle. Qui est-elle vraiment, hors de sa tribu ? Un matin, lassée d’attendre son homme toujours en retard, elle prend seule l’avion à destination de Lyon. Envolée sur un coup de tête pour s’affranchir du monde, Adèle en découvrira un autre sur le chemin qui la mènera jusqu’en Espagne, composé de personnalités égarées, chacune dans sa propre quête de sens. Jusqu’où Adèle devra-t-elle transgresser ses principes pour apprivoiser sa propre liberté, à l’automne de la vie ? À moins qu’il ne s’agisse d’un second printemps…

À PROPOS DE L'AUTRICE

Femme par délicatesse, autrice par instinct, maman par amour, ingénieure commerciale de formation,

Isabelle Bary a écrit une dizaine de romans dont "Zebraska", mettant à l’honneur des héros hypersensibles. Elle anime également des conférences et des ateliers d’écriture créative.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Isabelle Bary est née à Bruxelles en 1968. Elle se définit comme une femme par délicatesse, une autrice par instinct et une maman par amour. Elle cultive une adoration presque inquiétante pour les histoires, les chevaux et le chocolat. Et une aversion particulière pour tout type d’entrave, d’ailleurs elle est claustrophobe ! Ingénieure commerciale de formation, elle a écrit une dizaine de romans, dont Zebraska, mettant à l’honneur des héros hypersensibles (Éditions J’ai Lu, mars 2020). Elle anime également des conférences et des ateliers d’écriture créative.

180˚ éditionsMangez local, lisez local !

www.180editions.com180editions

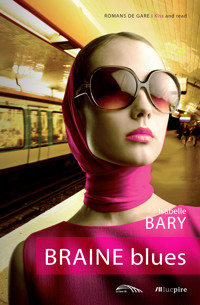

Couverture : Thierry Suykens (graphisme),Freepik (illustration)

ISBN : 978-2-940721-69-6

Tous droits strictement réservés. Toute reproduction d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie, microfilm ou support numérique ou digital, sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur, est strictement interdite.

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

Aux femmes de Kaboul

« Soyons rebelles, nous méritons d’être libres. »

MONA ELTAHAWY

TABLEDESMATIÈRES

J’ai toujours aimé l’automne.

Il y a dans l’automne un engourdissement qui force à ralentir. Une exhortation à la mue qui astreint à retrouver l’essentiel caché dans la folie du monde. Et par là, un appel à la liberté. Puisque tout est à nouveau possible.

Longtemps, j’ai observé l’automne avec ce détachement amusé et c’était délicieux. Jusqu’au jour où la saison s’est incrustée dans ma vie et a fait de moi l’héroïne du tableau. Et subitement, l’odeur de la tourbe n’a plus du tout dégagé la même fragrance. Parce que la tourbe, c’était moi ! Une disgrâce ocre et fanée qui portait une fatigue immense, celle de tous les rôles que j’avais joués – la femme, la mère, l’épouse – et qui, subrepticement, s’étiolaient. Alors, sans crier gare, sur le fil tendu de ma vie, le curseur a laissé plus de place à hier qu’à demain.

Je m’appelle Adèle Carlier, j’ai 52 ans et j’ai atteint ce no woman’s land.

Dans ma tête, le compte à rebours a commencé.

Pendant trente ans, ma vie a ressemblé à un perpétuel printemps, une combinaison contrôlée de rituels plus ou moins choisis et joyeux, d’habitudes consenties, de travail excitant, de voyages, de mariage heureux, de maternité épanouie, d’amitiés fidèles. Bien qu’exaltée et par trop débordante, suffocante parfois, cette vie-là ne m’a jamais paru hors propos. D’aussi loin que je m’en souvienne, j’en ai épousé les courbes au plus serré, comme on me l’avait appris, assumant les virages difficiles, surmontant les coups durs et les tracas. Mes proches m’ont toujours vue comme une femme forte et courageuse, jolie, bien dans sa peau et dans son temps. Une femme libre.

Et d’une certaine manière, je l’étais. En tout cas, j’avais été libre de choisir mes servitudes. Sous influence, mais libre. Ainsi m’étais-je attachée de mon plein gré à des études de biologie, moi qui adorais la littérature, parce que papa qui s’en était allé bien trop tôt en avait tant rêvé. J’étais ensuite tombée dans les bras de Julien, dont l’ardeur et la jouissance de vivre faisaient passer mes jours comme des rêves. Il me suffisait d’être avec lui dans l’existence qu’il avait envie de mener pour qu’il m’aime en retour. Mes ambitions, mes décisions, mes amitiés, tout, désormais, émanait de cet amour. Déjà je réalisais sans m’en inquiéter que j’avais besoin de lui plus qu’il n’aurait jamais besoin de moi. J’étais à lui, admirée par lui, adoptée par lui, prête à tout pour qu’il me garde. La liberté, je l’avais, ce que je voulais, c’était l’attachement ! Dépendre. Appartenir. Servir. Rien n’était plus concevable sans lui. Un spectacle, un dîner, une journée à la mer, dans le train, le canapé ou au lit, dès qu’un plaisir s’envisageait, je l’imaginais à mes côtés. J’en ai fait des soirées arrosées avec ses amis sans ciller, moi qui aimais me coucher tôt, des voyages éreintants, sac au dos et cloques aux pieds, sans me plaindre, des vols dans de petits avions à hélice qui m’ont collé la peur au ventre au point qu’aujourd’hui encore je palpite à la seule idée de monter dans un Boeing. Pour lui, avec lui, Julien, informaticien surdoué, qui travaillait dur et gagnait beaucoup. Contrairement à moi, l’argent lui avait été facile depuis l’enfance, ce qui ne l’empêchait pas d’être d’une générosité infinie. Jamais il ne m’a fait sentir ce fossé entre nous, jamais il ne m’a demandé de rester à la maison, de lui préparer les repas ou de lui coudre ses boutons de chemise en contrepartie. Pour cela encore, je l’aimais.

Puis, ce nous majestueux s’est élargi. Jules et Sacha ont choisi de naître le même jour, pareils et différents. Instantanément, je leur ai appartenu à eux aussi, comme j’appartenais déjà à Julien, à mes parents, à mes amis, à mon travail. Jour après jour, heure après heure, je pensais à leur bien-être, à leurs doutes, à leurs vacances, à leurs devoirs d’école, à leur santé. J’y prenais un plaisir fou. Ils étaient, ils sont toujours, une priorité, non par devoir, mais par besoin. Par soif. Ils ont dix-neuf ans aujourd’hui.

À l’époque, je travaillais dans un laboratoire de recherche où je m’ennuyais prodigieusement. À dix heures du matin, j’étais déjà mystérieusement épuisée. J’allais au labo comme à la guerre, enfilant dès l’aube mon heaume, mes bottes et ma cotte de mailles. Réagir ne me semblait pas légitime, maman m’avait élevée seule avec un salaire de secrétaire. Elle s’était tant privée pour moi que j’ai cru bien longtemps qu’on me donnerait tout par amour, comme je le ferais à mon tour.

Qui peut croire une chose pareille ?

N’empêche, je m’accrochais comme une moule à son rocher à ce mantra que maman avait tant récité : « nous n’avons pas le droit de nous plaindre ». Surtout nous, les filles qui avons encore tant à conquérir. Elle incarnait ces femmes endurantes et indépendantes pour leur époque, dernier cri, que je me devais, par loyauté, de représenter moi aussi. Ainsi avais-je décidé d’être toujours jeune et belle, ambitieuse et efficace, au service des enfants, à l’écoute de mes amis, aux commandes de la maison, de moi-même et de mes orgasmes. D’être aussi performante et sage, je me sentais aimée. Alors, bichonnée, remontée, souriante, et l’air parfaitement détendue, jour après jour, après avoir déposé les jumeaux à la crèche, je me rendais au labo.

C’est Jean qui m’a sortie de cette allégeance que je cautionnais depuis des années. Passionnée de lecture – encore un cadeau de maman –, je partageais mes enthousiasmes littéraires dans un blog. J’aimais lier les thèmes des romans lus et aimés à mes états d’âme et démontrer par là même l’immense pouvoir des histoires. La manière dont elles étaient capables d’ouvrir nos esprits et réinventer nos vies. L’air de rien, au fil du temps, mon cybercarnet avait gagné son lot d’aficionados et Jean, directeur d’une radio à grande audience, m’avait proposé d’y animer une émission littéraire d’un nouveau genre. J’avais carte blanche. J’ai troqué le tablier blanc pour le micro et l’anonymat pour l’emballement de la machine à succès. Le rendez-vous trihebdomadaire a prospéré pendant près de vingt ans, et si j’ai parfois secrètement désiré tout envoyer balader pour savourer davantage la beauté du temps qui passe, c’est avec allégresse que je saturais mon agenda.

Jean m’aimait bien, un peu trop peut-être, ce qui me mettait parfois mal à l’aise. Rien qui transparaissait dans ses mots, ses gestes ou ses intentions. Je sentais, sans pouvoir le justifier, cet élan particulier qui le portait vers moi. Une coquetterie qui n’échappait pas non plus à mes collègues et à laquelle les moins bien intentionnés attribuaient ma longévité à l’antenne. Quelques années plus tard, c’est encore Jean qui m’a poussée à écrire. « Les articles de ton blog sont de petites histoires à elles seules. » Il entendait par là que je possédais cette faculté de raconter, qu’elle faisait partie de mon destin, même si c’était encore confus en moi. J’en riais. N’empêche, je m’étais mise à écrire dans le noir du petit matin, avant que la maison ne s’éveille. Là, j’arrêtais le cours du temps.

Au fil des années, j’ai achevé deux romans. Mais ils ne me plaisaient pas, pas suffisamment en tout cas pour les présenter à l’édition. À force de recevoir des écrivains à mon émission littéraire, je connaissais la musique. Les éditeurs avaient certes leurs coups de cœur, mais ce qui faisait tourner le monde, c’était la rentabilité. Or, pour toucher le plus grand nombre, il me fallait être soit déjà célèbre, soit extrêmement ordinaire, soit prodigieusement extraordinaire. Ainsi allait la vie, sans nuance, et, moi, je ne suis rien de tout cela.

Cette passion de l’aube, Julien la soutenait aussi, m’exhortant à l’audace. Je lui rétorquais, tout comme à Jean, qu’il manquait quelque chose à mes histoires. Un enchantement. Cela tenait de la grâce de mon personnage principal. Je ne savais pas trop en quoi elle consistait sinon qu’elle devrait faire de lui un être bigarré incarnant un anticonformisme laissant tomber les pudeurs et les interdits. Mon héros accompli se devait d’être un ami que je finirais par prendre pour une personne véritable, existant en dehors du texte. Un être indépendant et non en latence, nourri uniquement de mes rêves ou de mes pensées. Mon personnage idéal me parlerait vraiment et évoluerait dans mon histoire sans que je n’aie à l’inventer au fil des pages. Il se présenterait à moi comme un double, un paradoxe, un miroir, un mentor, un éveilleur. Alors seulement, lorsqu’il m’apparaîtrait et que je le reconnaîtrais, je pourrais envisager d’écrire un vrai roman. En attendant, je laissais l’aurore guider mes doigts sur le clavier. Pour rien. Pour personne.

Entre les garçons, Julien, mon travail, les cours de biologie que je dispensais à une poignée d’ados pour arrondir nos fins de mois, maman, mes amis, mes heures de bénévolat à la maison de réinsertion pour jeunes délinquants, mes écritures, nos voyages, nos sorties et mes randonnées dominicales escortée par Musso, notre setter irlandais, il était impossible de glisser la moindre faille temporelle.

Hier encore, j’étais adolescente et d’une soirée entre copains à mon job à la radio, d’un premier amour au père de mes enfants, des vacances sac au dos à la villa familiale, du rêve d’écrire un roman à la quête incessante du héros parfait, j’ai traversé la vie à corps perdu.

C’était à la fois beau et un peu effrayant. Mais je n’étais pas le genre de femme à être effrayée. Je n’avais pas été codée pour ça. J’avais été codée pour aller de l’avant sans me retourner. Voilà pourquoi personne, à commencer par moi, n’aurait pu se douter de ce qui allait advenir.

Qu’est-ce qu’elle m’avait raconté déjà, Cathy ? Je ne m’en souviens pas exactement parce que c’était tout simplement incroyable.

En tout cas, j’allais exulter ! Parce que, sans le savoir, elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et, comme elle me précède de quelques années, elle m’avertissait pour que je me délecte déjà. La cinquantaine, c’était magique ! La ménopause, une extase sans nom ! La liberté, tu comprends ? La li-ber-té ! Elle avait enfin quitté son mari qui la trompait depuis leur mariage, ses trois filles volaient, alléluia, de leurs propres ailes, la banque où elle travaillait lui avait accordé ce mi-temps qu’elle pouvait maintenant se permettre, elle ne perdait plus de sang tous les mois – quelle délivrance ! –, assumait ses cheveux gris qu’elle avait coupés très courts, ouvrait grand ses chakras tous les vendredis après-midi avec un prof de yoga qu’elle se tapait le samedi. Elle n’appartenait plus à personne sinon à elle-même, pensait par elle-même, comme soudain miraculeusement délivrée des modèles imaginaires imposés par la société. C’étaient ses mots exactement, je m’en souviens à présent. À l’écouter, c’était un soulagement que de vieillir, à croire qu’il n’y avait que celles qui le voulaient vraiment qui se laissaient submerger par la maladie, les rides, le spleen et la cellulite. Elle me racontait tout ça derrière ses lèvres légèrement et fort joliment botoxées. C’est vrai qu’elle rayonnait, Cathy.

Sur le moment, j’avais souri, parce qu’en réalité je m’en fichais un peu. Pas pour elle – je me réjouissais de cette délectation soudaine qu’elle nommait li-ber-té –, je ne me sentais simplement pas concernée. Ce qui me concernait, à quarante-neuf ans, c’était de poursuivre ma route, droit devant, comme si jamais elle ne devait s’arrêter.

Je mentirais si j’affirmais que les désagréments de la vie me sont arrivés d’un coup. Disons qu’ils se sont produits subrepticement, d’une manière perverse, et qu’une fois le premier domino tombé, les autres ont suivi sans déférence. Si aucun de ces tracas n’était à lui seul insurmontable, le résultat cumulé dépassait de loin la simple addition. Et leurs manifestations exponentielles allaient me terrasser.

L’engrenage s’est enclenché un lundi de printemps. Une pluie intense s’écrasait sur Bruxelles et je bénissais ma place de parking réservée dans les sous-sols des studios d’enregistrement. Il régnait dans les couloirs une odeur de renfermé, une chaleur rémanente des directs de la veille qui conféraient au lieu une aura réconfortante. J’aimais pénétrer ce cocon, saluer mes collaborateurs, échanger des sourires, penser à l’accueil de mes invités, à la journée des auditeurs que nous allions égayer ensemble, durant quelques heures du moins. Ce matin-là, j’avais une bonne demi-heure d’avance, le temps de me faire couler un café et de le siroter en parcourant mes mails sans être interrompue.

Mais, dans mon bureau, installé sur un des deux sièges visiteurs, Jean semblait m’attendre, plongé dans un bouquin emprunté à une de mes piles à lire. À ma vue, il l’a posé instantanément. Puis, sans préambule, m’a assené un : « Adèle, on doit causer. » La nouvelle s’est énoncée clairement : ils avaient décidé d’arrêter mon émission. Bien sûr, le verdict émanait du conseil d’administration où Jean avait plaidé ma cause et, bien sûr, il était consterné par cette sentence injuste. Je l’ai écouté sans l’interrompre. Une bouffée de chaleur a fait perler quelques gouttes au-dessus de mes lèvres, mon cœur battait trop vite.

— Pa… pardon ?

— Oui, je sais, c’est absurde. Je suis vraiment désolé, Adèle.

— Mais pourquoi ? Une baisse d’audience ? Des plaintes d’auditeurs ?

— Non, tu sais bien. Ils veulent juste renouveler la grille des programmes. Tout repenser.

— C’est ce qu’on fait chaque année, non ? Chaque année, avec l’équipe, on repense l’émission et…

— Ils veulent du sang jeune, Adèle.

Du sang jeune ? Les mots m’ont giflée. N’étais-je qu’un être de chair, sucé jusqu’à la moelle et dont les vampires rassasiés jetaient maintenant les restes ?

Je ne savais pas ce qui me choquait le plus, ma mise à l’écart ou ce sentiment soudain de constituer une denrée périmée.

Étourdie, je me suis levée, j’ai collé mon nez à la vitre. Les voitures commençaient à affluer sur le parking extérieur. Je les ai observées un moment en silence, puis, dans un sursaut pathétique de me faire vouloir encore un peu, de me faire aimer, j’ai rétorqué :

— Mais enfin, la plupart de mes chroniqueurs n’ont pas trente ans. En plus, j’invite des instagrameurs, des…

— Adèle, arrête ! C’est mort. Ta dernière est en mai. Ça te laisse le temps de sortir en beauté.

— En plein milieu de l’année ? Mais ce n’est…

— Je sais, c’est exceptionnel ! La bonne nouvelle, c’est qu’on te propose de gérer le nouveau service culture de la chaîne, ce qui n’est pas rien.

— Plus d’antenne, alors ?

— Non, mais je me suis battu pour que tu gardes ton bureau.

Et comme une courge, j’ai dit merci !

Alors que Jean m’expliquait que Nathan – le jeune commercial aux dents longues qui ne savait des livres que le sens pour en tourner les pages – reprendrait l’émission littéraire avec deux booktokeuses en vogue, je percevais sa voix comme un bruit de fond ouaté. Je m’accrochais à son sourire. J’aurais aimé qu’il soit ironique pour pouvoir le lui voler, mais il ne l’était pas. Il était contrit. Ce qui me faisait sentir plus avariée encore. J’étais anéantie. Il quittait maintenant mon bureau, m’implorant de continuer à lui accorder ma confiance. Je cherchais en moi la force de lui sauter dessus, de lui arracher poil par poil cet horrible bouc qu’il s’était laissé pousser au menton. À la place, je me suis entendue lui dire que je ne douterais jamais de sa loyauté.

Ne rien laisser entrevoir, ne pas ajouter la honte à la déchirure. Digérer, m’adapter, me fondre. Avancer.

Qu’étais-je donc à mes propres yeux ?

La colère enfouie n’a jailli que quelques heures plus tard, alors que je marchais dans le parking pour y récupérer ma voiture. Dehors, la pluie sonnait le glas. J’allais passer les années à venir – ma haie d’honneur vers la sortie définitive – à alimenter principalement les deux émissions culturelles d’Arnaud, une sorte de Richard Gere raté de trois ans mon aîné qui avait, semblait-il, davantage que moi la permission de vieillir. Être un homme l’autorisait-il à continuer à balancer des phrases éculées aux auditeurs et à lécher les bottes des artistes en les remerciant d’être là chaque fois qu’il leur posait une question ? Puis c’était bien moi, ça, remercier Jean et son sourire affligé et affligeant. Pourquoi avais-je plié devant cet homme qui m’avait bouffée du regard pendant vingt ans et me fourrait maintenant sa miséricorde bien profond dans le cœur sans se demander ce que ça me faisait, sans se poser la question de savoir ce qu’il y avait derrière cette femme encore si « belle pour son âge » ? Pour lui aussi, j’étais conçue pour occuper une place éjectable. Il m’avait clairement suggéré ce rapport de force en m’interrompant par deux fois. Pourquoi ne lui avais-je pas balancé mon indignation, moi aussi, bien profond entre les jambes, histoire qu’il sorte de cette mare de bienséance où il grenouillait confortablement depuis toujours ? Nous savions tous les deux que j’avais raison : une femme n’a pas le droit de vieillir. Encore moins à l’antenne. Alors que mes collègues masculins s’y bonifiaient comme le vin, je n’échappais pas à la malédiction du lait suri. Et il fallait me faire taire avant que je le dise. Comme il ne pouvait ni me coller un voile sur la tête ni un mouchoir dans la bouche, il avait tiré avec les armes de son rang. Qu’aurais-je été en me révoltant face à cet homme qui m’avait tant donné ? Une ingrate. Une femme ridicule.

Je n’avais qu’une hâte, rentrer chez moi. Là au moins, mes hommes me laissaient parler, ne me regardaient pas avec pitié, ils voulaient seulement que je sois là. Et j’aimais ça.

La voiture refuse de démarrer. Je pompe encore. Rien. Mes phares, j’ai laissé mes phares allumés ! J’ai envie de pleurer, ça m’arrive parfois ces derniers temps, souvent sans raison. De la fatigue accumulée sans doute. Je n’y ai pas prêté attention. Là j’ai des excuses, alors je me laisse aller. J’inspire profondément et je hurle à pleins poumons. Dédoublée, je me vois débiter les insanités que j’ai contenues toute la journée. J’avais travaillé des heures durant en ignorant les regards apitoyés et les silences gênants – tout se sait si vite – si parfaitement, si intensément que j’avais fini par croire que la visite matinale de Jean n’avait pas existé. Alors, plutôt crever que chercher de l’aide à l’étage où certains jubileraient de mon étourderie en ajoutant du crédit à ma date d’expiration. Je préfère le bus. Je peux encore attraper celui de 18 h 35. Une chance, je porte des baskets. La course est longue et le sol glissant, mon sac cahote sur mon épaule et le feu s’installe dans mes poumons. Le bus me dépasse, crache quelques passagers, en emprisonne d’autres. J’y grimpe de justesse, à bout de souffle. Je cherche ma carte de banque, mon cœur bat si fort que j’en tremble, je laisse tomber mon agenda dont des dizaines de papiers s’échappent et s’éparpillent sur le sol. Je me baisse pour les ramasser, mais un jeune homme s’y attelle déjà. J’ai très mal au cœur, des difficultés à respirer, à souffler un merci au gentil garçon. Mais je m’en fiche comme je me fiche de Jean-sans-couilles ! J’ai attrapé ce foutu bus et je vais rentrer à la maison ! C’est l’ordre caché dans la loi du chaos, une forme de justice en somme.

Je m’assieds.

Et c’est à ce moment exactement, alors que je peine à reprendre haleine sur la banquette taguée d’un bus embué, que j’accueille ma première grande révélation de femme mûre : j’appartiens désormais au passé ! Pour moi qui ai été façonnée pour progresser, le constat tient de l’apocalypse. Cette prise de conscience assenée par Jean quelques heures plus tôt lève brutalement le voile sur une série d’indices installés depuis quelques mois et que j’ai, jusque-là, refusé de voir. Mon souffle court, mes règles subitement interrompues, cette colonoscopie prescrite avec insistance par mon médecin et que je rechigne à subir, les bouffées de chaleur, le spleen pour rien, les publicités récurrentes qui inondent mon écran : produits contre la sécheresse vaginale ou les fuites urinaires, exercices pour ventre mou, gaine automassante, assurances pension, cours de céramique, magazine 50+, tout me criait la fin du monde ! De l’article ciblé qui s’évertuait à me vanter la sexualité heureuse des quinquas – comme s’il était entendu qu’elle ne le soit plus – au pharmacien à la gueule d’ange qui glissait dans le sac de mes achats des échantillons de crèmes pour peaux matures et rides installées, le monde manquait décidément de délicatesse pour me signifier ma désuétude.

Très vite viendraient les langes et les caveaux, les monte-escaliers, les rentes viagères, les appareils dentaires et auditifs. Combien de temps des premiers signes de péremption à la casse ?

Ma soudaine clairvoyance me fait manquer d’air et je fuis la moiteur du bus quatre arrêts trop tôt. J’attends sous l’abri quelques instants en respirant la fraîcheur du soir. Étourdie comme au saut d’un mauvais rêve. Au bout d’un moment, je saisis mon portable pour appeler Julien, qu’il vienne me chercher, que je me console dans ses bras. À l’écran s’affichent quelques messages de collègues désolés qui me témoignent leur soutien dans ce passage difficile. Quel passage ? Vers où ? Ma gorge se noue. Leurs mots compatissants me donnent forme. Et je reste là, quelques instants encore, sans pouvoir bouger, effrayée par mon inexorable destin.

Je suis alors loin d’imaginer qu’à Paris, au même moment exactement, une jeune femme chavire, elle aussi.

Je ne connais pas son nom et j’ignore encore qu’un jour nos destins seront liés.

Je ne sais même pas qu’elle existe.

Elle s’appelle Emma. Cet après-midi-là, alors qu’elle range son vélo dans le hangar commun, elle doit s’y reprendre à trois fois pour le glisser dans son emplacement. Elle gravit ensuite les escaliers qui mènent à son studio en frappant sauvagement ses baskets au sol. Rageuse, elle pose sa main sur la poignée de porte. Que faire ? Que peut-elle faire ? Elle voudrait crier. Impossible. Sa voix chevrote. Son esprit vrille. Instant noir. Instant creux.

Lalie, une de ses élèves, a mis fin à ses jours ce matin. Un cliché de la jeune fille nue circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une photo qu’elle y avait partagée elle-même, encouragée par un groupe de jeunes idiotes qui lui avaient fait croire, sous le couvert d’un féminisme ultra-moderne, que se dénuder de la sorte représentait l’ultime manière de s’approprier son corps de femme. Elles devaient toutes publier leur portrait au même moment. Seule Lalie, envoûtée par le charme d’une popularité promise, avait honoré son serment. Elle avait voulu plaire, se conformer à un idéal qui s’était agité devant elle comme un Graal. Quelle folie !

N’empêche, peut-on, aujourd’hui, choisir de ne pas séduire ? De ne pas convenir à une image pour obtenir un regard, une faveur, un boulot, ce qu’on croit être l’amour ? C’est exactement ce que pense Emma à cet instant précis. Cet instant où la porte de sa chambre s’ouvre, cet instant qui décidera de tout.

Elle est essoufflée, titube un peu en s’approchant du tiroir secret. Elle n’a aucun contrôle sur son corps. C’est lui qui sait ce qu’il convient de faire. Elle, elle sait juste pourquoi. Elle rumine cette pensée depuis des mois, des années même, depuis toujours. C’est la violence de notre monde, le problème : le porno hyper accessible, par exemple, et cette fausse idée de l’amour et de la femme qu’elle introduit chez les jeunes, le botox chez les nanas de seize ans, la lutte pour le succès, l’argent, le pouvoir, la banalisation de l’alcool, de la beuh, les viols chimiques. Le blanc contre le noir, le tout ou le rien. Le monde manque de nuances, de poésie. De féminité. Notre monde manque d’amour. Après, chacun se révolte avec ses armes.

Elle sait désormais où trouver la sienne.

Elle s’immobilise un instant devant le petit meuble qui contient la chose. Hésite. Elle connaît les conséquences du geste qu’elle s’apprête à accomplir, du moins, elle les devine. Quand elle se décide enfin à saisir la poignée du tiroir, tout son être tremble.

Elle s’empare du tissu.

Elle l’avait choisi bleu. Peut-être parce que le ton rappelle la mer et le ciel infini. Le vaste océan des possibles.

Il est resté longtemps dans le tiroir de sa table de nuit, loin des yeux de Guillaume, des yeux de tous.

Il lui était arrivé de le contempler, de le caresser, mais jamais, jusqu’à ce jour, elle ne l’avait extrait de son antre.

Elle a froid. Elle claque des dents. Elle ôte pourtant sa veste, son écharpe en coton. Cela prend un temps infini, parce qu’elle ne veut plus quitter la mousseline bleue qui glisse d’une main à l’autre.

Elle s’assied devant le miroir de sa chambre. Cet acte, elle l’a pensé des dizaines de fois. Répété dans sa tête, les nuits d’insomnie. Tel un fantasme. Visionné encore et encore sur des tutoriels. Même si elle ne l’a jamais accompli, il lui paraît désormais familier. Elle reprend son souffle et respire avec lenteur maintenant. Précautionneusement, elle plie le tissu en un triangle parfait et le pose sur le haut de sa tête. Attend quelques instants et le laisse pendre là, comme un rideau encadrerait une fenêtre, mais de manière asymétrique. Puis, elle enveloppe son cou à l’aide de la partie la plus longue et dissimule ses cheveux sous le voile azur, mèche par mèche, jusqu’à ce que le résultat lui semble honorable. Alors, elle s’immobilise, inspecte son visage. Dégagé de ses frisettes indisciplinées, il paraît plus mature. Plus neutre aussi, comme s’il pouvait être né ici ou là-bas. Comme s’il ne dégageait plus ni passé unique ni avenir tout tracé.

Comme s’il exhalait un goût de liberté.

Alors qu’Emma pose déjà les premiers jalons de sa révolte, la mienne somnole encore. Je me conditionne à célébrer ma chance : j’avais rencontré un mari prodigieux, mis au monde une paire de garçons étonnants et m’étais investie dans un boulot qui m’avait passionnée et permis d’exister aux yeux des gens. Donc aux miens. Je suis exhortée à me réjouir ! Un nouveau monde m’attend, bâti sur ces inaltérables piliers dont, pourtant, je commence à percevoir la fragilité. Et les mois, doucement, s’enchaînent.

Je suis sortie la tête haute de ma dernière émission qui mettait à l’honneur deux autrices afghanes, deux femmes qui s’étaient libérées du joug de la soumission. Personne n’est resté indifférent à leurs témoignages. Mais cette fin glorieuse généreusement célébrée au champagne ne parvient pas à étouffer mes peurs. C’est un peu comme si, depuis ce fameux matin pluvieux, le philtre magique de la joie m’avait été confisqué. Comme si tout, autour de moi, avait cessé d’être gai. Tout m’écorche, me dépasse ou me fait sangloter. La vie lumineuse continue sa route. Sans moi. Et ceux qui ont toujours compté, Julien, Sacha et Jules, Cathy, mes amis, même Jean, semblent l’emprunter en me laissant au bord du chemin. De là, seule, je perçois le monde comme je ne l’ai jamais vu. Nu. Cru. Sans ambages. J’ai l’impression de ressentir ce que personne ne perçoit, pire, ce que moi-même je n’ai jamais décelé.

Avec Julien par exemple, je me suis rendu compte que je n’éprouve pas toujours l’envie de marcher dans ses pas. Que, souvent, je l’accompagne par habitude, parce que le suivre s’est inscrit dans notre routine. Il m’est ainsi souvent arrivé de le rejoindre pour le repas du midi. Je traversais alors Bruxelles embouteillée, le cœur vaillant, même si l’après-midi chargé m’appelait à éviter cet aller-retour. Je savais qu’un refus me vaudrait un reproche tacite. Un soupir ou un léger haussement d’épaules, qui auraient signifié : « Qu’est-ce qui peut bien t’empêcher de profiter de la vie ? De moi ? » Comme si, de par mes activités à ses yeux moins importantes que les siennes, je possédais, plus que lui, ce luxe du loisir. Et, puisque je n’aimais pas les reproches ni les contrariétés, je volais vers lui, conquise par son envie de me voir, lui qui ne pouvait se permettre un tel voyage.

C’est étrange comme la vie prend une autre consistance dès qu’on s’attarde au bord de son chemin. J’ai ainsi réalisé – Julien est de ces hommes modernes qui vident le lave-vaisselle, font les courses et cuisinent – que je le remercie lorsqu’il s’acquitte des tâches ménagères, lui signifiant de la sorte qu’elles me reviennent de droit et que son geste relève de l’altruisme. Il adore mes marques de gratitude que je perçois soudain comme une forme de soumission. Parce que le contraire ne se produit jamais. Il semble normal que j’assume ces obligations. Ma légitimité ne mérite aucun bravo. Il est surprenant aussi de constater combien mes amies trouvent incroyable de croiser Julien dans un hypermarché. Quelle chance j’ai ! Et c’est vrai. N’empêche, depuis mon nouveau point d’observation, ces attitudes banales me paraissent soudain anormales. Pourquoi mes amies ne relèvent-elles pas l’aubaine infinie dont il bénéficie, lorsqu’à mon tour, je les croise derrière un caddie ?

Julien m’a toujours protégée et encouragée, aimée et, d’une manière ou d’une autre, je m’en suis sentie redevable. Pour le remercier, je l’ai admiré, j’ai marché sur sa route. Tout ce qu’il accomplissait en dehors de son si prenant métier s’apparentait à mes yeux à un extra pour lequel je m’imposais une forme d’extase reconnaissante. Parce que cette force qu’il m’offrait ne me donnait pas le droit de le décevoir. Parce qu’il était un homme bon. Mon homme.

Cette lucidité violente s’insinue peu à peu dans tout mon être, telle une touffe d’herbes folles. Jusqu’à me cannibaliser. Et je ne l’aime pas. Avec elle, plus rien ne brille, ne scintille. J’ai beau mesurer ma chance, chercher les paillettes dans les douceurs du jour, les sourires ou les plaisirs à venir, des vérités noires se bousculent dans le désordre. Je ne perçois plus que le négatif de la photo.

Le négatif sur mes mains, sur ma peau qui s’est mise à dessiner des vaguelettes. Les rondeurs agréables de mes fesses se sont insidieusement hissées jusqu’à mon ventre que je suis à présent en mesure de pétrir comme de la pâte à pain. Qui trouve ça drôle ? En ce qui concerne ma forme, je ne peux pas dire que je suis souffrante, mais je suis comme engourdie, avec quelques petites douleurs du matin, çà et là, puis le corps un peu plus raide qu’avant qui nécessite désormais une mise en route. Un bas du dos constamment douloureux, des tendons fragiles. Je n’accepte pas le pouvoir que le temps a pris sur moi. Il me contrarie. M’inquiète. M’impose ses rides, ses vides et ses cafards.

Si le discernement qu’il m’inflige ne me permet pas de ralentir la vie qui s’emballe, il me donne matière à doucement m’insurger. Il m’arrive de me dire que j’ai encore des choses à accomplir. Les femmes afghanes par exemple, le port du voile ou la jeunesse sacrifiée par nos actes manqués, ces sujets m’interpellent et m’offrent une manière de faire entendre ma voix. De me sentir utile encore. Je possède des idées, une liberté de penser par moi-même qu’on ne peut m’ôter et une dissidence qui ne demande qu’à éclore. Dans ces moments d’enthousiasme, je veux dire et prendre part. C’est ainsi qu’un matin, armée de l’audace des braves, je propose à Arnaud de programmer un débat culturel autour du voile justement. J’ai envisagé des femmes et des hommes antagonistes et protagonistes, ayant tous écrit, joué ou chanté autour du sujet. Il trouve l’idée trop touchy, pas assez légère. Jean ne me défend pas, arguant que le thème controversé pourrait mettre la radio en danger. Je trouve leur attitude poltronne. Le journalisme évite-t-il désormais les débats, les réduisant à de simples « pour ou contre » politiques ? Comme on évite de parler d’hémorroïdes, le voile est un mot à ne pas prononcer à l’antenne en dehors des minutes infos. Julien ne voit pas pourquoi je m’évertue à viser plus haut que mes nouvelles attributions. Quant aux garçons, qui m’ont toujours voué une admiration discrète mais sincère, ils n’ont plus cure, à presque vingt ans, de mes dissidences obsolètes. L’histoire fait rire Cathy qui me propose de fumer un joint et maman, mi-lassée, mi-outrée, me traite de rebelle. Dans sa bouche, le mot sonne comme une défaite.

Mon nouvel anticonformisme, cette lueur soudaine qui aurait pu, dû, me rendre ma beauté de femme, reste lettre morte. Mon sursaut d’assurance, envie inédite d’affirmer mes opinions, de prendre des risques, s’est heurté à un mur d’indifférence. Insister aurait frôlé l’insolence. Suis-je devenue à ce point transparente, stupide par obsolescence, pour être ainsi réduite au silence ? Ou peut-être que je fais peur ? Les vieilles femmes font peur. Il en est ainsi dans toutes les histoires. Perdre sa fécondité, élimer son pouvoir de séduction physique, son rôle de maman, de femme douce et pomponnée et exister pour soi, avec ses idées bien tranchées, c’est effrayant. Furies que nous sommes ! Mon nouveau monde me crie de me taire et d’assumer et c’est ce que je fais.

Un temps.

J’ai pris l’habitude, afin de titiller ma si soudaine faiblesse de l’âge, de garer ma voiture à vingt minutes de marche du bureau. À cause des embouteillages, cela n’entrave mon horaire que d’une dizaine de minutes et même si la fatigue, la paresse, le retard, la pluie ou le froid m’offrent des excuses récurrentes à l’effort quotidien, je m’accroche à ce rituel qui atténue mes pensées tristes tout en me donnant l’illusion de ralentir le délabrement de mon corps. J’aime marcher. Tous les dimanches matin, alors que la maison dort encore, j’arpente d’un pas sportif le bois de la Cambre accompagnée de Musso qui trottine joyeusement dans mes pieds. J’entre alors dans un monde hors de nos réalités et pourtant si tangible. Une sorte de bulle apaisante. Marcher dans la ville ne m’apporte pas la même sérénité silencieuse, mais j’y trouve une autre forme de réconfort, celui de croiser des inconnus, de les observer et de leur imaginer une histoire.

J’y découvre aussi que je plais encore, physiquement je veux dire. Il me suffit d’allonger le pas, la tête haute, un léger sourire aux lèvres pour susciter l’attention des têtes grisonnantes que je croise. La récolte est à l’image de ma floraison : vintage ! J’aime plaire. Attirer le regard me rassure. Me dit que tout est en ordre. Que je suis à ma place. Comme je suis mince, souvent habillée très simplement d’un jean moulant et d’une paire de baskets et que je porte les cheveux en désordre, il m’arrive encore d’éveiller la curiosité des hommes plus jeunes. Leur déception aussi, lorsque s’approchant de la silhouette prometteuse, ils découvrent juste une femme bien conservée. Est-ce une nouvelle obligation à temps plein : paraître jeune ? Faire illusion. Du moins de dos. Le défi me semble caduc, même à coups de cosmétiques, d’injections, de gymnastique faciale et d’abdos fessiers journaliers. D’ailleurs, parlons-en des fesses ! Celles que je détaille si souvent devant le miroir en me contorsionnant, m’infligeant un diagnostic déprimant qui réduit tout mon être à un double morceau de muscles sans aucune expression. Parce qu’à force de les voir partout, les fesses, dénudées, en gros plan, gonflées, offertes, sur les abribus, à la télé, admirées comme si elles étaient le reflet de notre personnalité, j’ai fini par trouver les miennes moches et, par extension, tout mon corps. Ce sein plus lourd, cette taille de moins en moins marquée, ce visage chiffonné qui a perdu son éclat, son ovale. Je ne vois plus le tout, je regarde chaque morceau de moi-même séparément et chaque morceau périclite ! Or je ne suis pas programmée pour perdre quoi que ce soit. L’idée de ma flétrissure à venir n’entre pas dans ma tête, pourtant chaque partie de moi, chaque écho du monde autour m’en renvoient un avant-goût. Et je vis ces pertes comme une petite mort.

Je marche donc tous les matins vers un boulot que je n’aime plus et je regarde les autres en m’interrogeant. Que sont-ils en train de perdre, eux, qu’ont-ils déjà perdu ? Cette fille de vingt ans à peine aux seins déjà refaits, par exemple, qu’a-t-elle déjà égaré, que veut-elle combler ou prouver ? Ou cette autre jeune femme qui arbore fièrement une pilosité débordante sous les bras, non comme une affirmation, mais comme une provocation ? Sont-elles plus ou moins libres que moi ? Ne répondons-nous pas tous à la peur de perdre ? La liberté justement ? L’amour ? Les illusions ? Si oui, l’âge n’est alors qu’un simple passeport pour le désenchantement.

Tel un avatar sorti violemment d’un jeu vidéo, je continue à appréhender ma nouvelle réalité avec effarement.

Lorsque je franchis la porte vitrée de la radio, les larmes me montent souvent aux yeux. J’enfile alors mes lunettes – ma vue n’a pas échappé au cataclysme – et le monde reprend un peu de couleurs, mais il reste flou et lointain. J’ai déjà l’envie de m’isoler. Quitte à me sentir incomprise au milieu du monde, je préfère m’éloigner et ruminer seule le sens de ma vie, dont l’horizon rétrécit inexorablement. Je m’enferme dans les toilettes où je pleure silencieusement, pressant mes bras croisés contre ma poitrine dont les tétons, à force d’ingurgiter des estrogènes, sont devenus aussi sensibles que ceux d’une femme enceinte. Pourtant, jamais plus je ne pourrai donner la vie. Tout cela dépasse l’entendement.

Contrairement à moi qui ai toujours considéré la maternité comme une évidence, Emma n’est pas certaine de vouloir des enfants. Elle me le confiera plus tard. C’est d’ailleurs un sujet de conflit avec Guillaume. Il lui rappelle souvent qu’elle a plus de trente ans déjà, même si elle en paraît facilement cinq de moins, et que l’horloge biologique s’affole. Il le lui dit d’un ton taquin, mais elle sait qu’au fond il est sérieux. Ne pas procréer, c’est garder le contrôle sur quelque chose qui lui appartient pleinement. La seule chose, peut-être. Il s’agit presque pour Emma d’un acte militant, même si elle ne se l’avoue pas. Et ça, Guillaume le sait.

La première fois qu’Emma a eu envie de se révolter, elle avait quinze ans. C’était une adolescente joyeuse et un peu espiègle, bien que très bonne élève. Elle lisait beaucoup. Toujours le nez dans les bouquins, disait sa mère. Elle avait traversé l’âge ingrat sans dissidence jusqu’à ce fameux jour où, de retour du lycée, elle avait découvert ses parents qui l’attendaient dans le salon. Ils étaient blêmes.

En réalité, ce ne sont pas ses vrais parents. Emma est arrivée tout bébé aux États-Unis. Elle a grandi dans les villes de New York puis de Paris. L’Ouganda lui apparaissait comme un pays lointain qui lui aurait été totalement étranger s’il n’avait été témoin de sa naissance. Elle le visiterait un jour, quand le climat politique sur place serait apaisé, ses parents adoptifs le lui avaient promis. Sa mère avait rassemblé une foule d’informations sur le lieu probable de sa naissance qu’elle tenait à sa disposition, mais Emma n’avait jamais ressenti le besoin de fouiller ce passé. Pour elle, il n’existait pas. Elle n’en gardait aucun souvenir.

Il faut dire qu’elle n’avait qu’un an lorsqu’on l’avait trouvée hurlant dans la poussière. Une attaque rebelle de l’Armée de Résistance du Seigneur avait décimé son village et coûté la vie à ses parents. Un orphelinat du nord de l’Ouganda l’avait alors accueillie. Aucune fratrie ou famille sur place ne s’était inquiétée. Peut-être n’en avait-elle pas, ou plus. Emma était alors rentrée rapidement dans un programme d’adoption au sein de familles américaines.

Toute son enfance, elle avait mesuré sa chance. Il n’existait aucun trou à combler dans son histoire puisque ses premiers souvenirs la ramenaient inlassablement dans le New Jersey, sur les genoux de son daddy. À ses yeux, la vie était partie de là, jusqu’à ce qu’une nouvelle effroyable fasse furtivement la une de la presse américaine.

Elle venait de fêter ses quinze ans.

Quinze ans à peine, pourtant Emma connaissait bien la signification de ce regard, ce regard de mère inquiète. Il ne s’était pas posé sur elle si fréquemment, juste pour les moments importants, un genou salement écorché, une fièvre soudaine, un voyage scolaire en bus de nuit. Alors, elle avait déposé son sac et sa farde de cours sur la table et avait dévisagé ses parents de cœur : « Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? » Ils étaient là, figés dans le canapé du salon, racrapotés, minuscules. Et si sa mère la scrutait de la sorte, l’heure était forcément grave.

La révélation eut beau s’énoncer avec la plus grande délicatesse, il sembla à Emma qu’en une fraction de seconde le monde s’était ouvert sous ses pieds.

L’administration américaine venait de démanteler un réseau d’escroquerie à l’adoption en Ouganda. De très jeunes enfants avaient ainsi été retirés durant des années à des familles pauvres de villages reculés contre la promesse d’un programme d’accueil et d’éducation à Kampala, la capitale. En réalité, ils avaient été placés dans un faux orphelinat et présentés à l’adoption aux États-Unis.

Emma s’était assise en face d’eux, tout son corps tremblait. De jeune fille insouciante, elle était en quelques secondes à peine devenue le fruit probable d’un odieux trafic d’enfants dont ses parents – biologiques et d’adoption – avaient été victimes.

L’envie lui était venue de hurler, mais elle était restée très calme, très digne alors que les questions se bousculaient dans sa tête. Faisait-elle partie avec certitude de ces enfants-là ? Ses parents, les autres, étaient-ils encore vivants aujourd’hui ? Qui étaient-ils ? Qui était-elle ?

Sa rébellion avait d’abord été passive. Elle s’était mise à tout détester, surtout Dieu dont elle connaissait pour finir bien peu de choses puisque ses parents, catholiques par tradition, étaient non pratiquants. Elle se taisait, mangeait peu, ne voyait plus personne. De ses origines, elle ne savait que ce que sa mère avait rassemblé dans ce dossier qu’elle n’avait, jusque-là, jamais voulu consulter. C’est-à-dire rien, sinon qu’elle serait née dans un village de confession majoritairement musulmane. Rien n’était moins sûr. Mais, elle ne pouvait plus le nier : de tout ce qui avait façonné son existence, ce pan mystérieux, si minuscule fût-il, y avait contribué. Et cette petite, toute petite partie de sa courte existence venait de lui exploser en plein visage.

La suite s’était invitée comme une évidence, celle de titiller Dieu. L’autre ! Le dieu vraisemblable de ses racines, celui qu’on ne choisit pas, parce qu’il s’impose.