9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

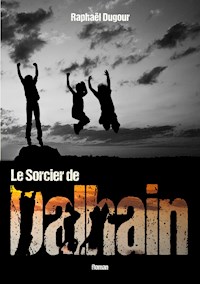

Dans un petit village de Moselle, un groupe de jeunes jettent leur dévolu sur un homme seul, en apparence inoffensif, qui a des agissements bizarres. En effet, celui-ci se rend tous les jours au dépotoir communal où il fait des recherches et pratique des incantations. A-t-il pactisé avec le diable ou quelque force occulte et maléfique ? Est-ce qu'à cet endroit, il entre en contact avec eux ? Les adolescents vont défier celui qu'ils nomment « le Sorcier » et créer un incident qui va per-turber toute leur vie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 667

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Du même auteur

La symphonie de l’ombreLes éditions du Menhir (2017)

Remerciements

Un grand merci à Geneviève Helschger qui m’a accompagné dans l’écriture de cette histoire, en y apportant ses corrections, chapitre après chapitre, puis dans sa globalité. Merci également pour sa rédaction du quatrième de couverture.

Merci à Pierre Wacker et à Mathilde Kuster qui dans une seconde lecture, m’ont apporté leurs avis et dernières petites retouches.

Merci à Ludovic Jorge Do Marco pour la réalisation de la couverture.

Merci à Céline Dugour-Reszka, qui supporte mes absences fréquentes dans l’imaginaire même lorsque je suis à ses côtés.

Merci à Didier Conte d’avoir accepté d’apparaitre ici et là au long de ce roman, dans son propre rôle de maire de Dalhain.

Et enfin, merci à toi qui tiens ce livre entre tes mains ; je te souhaite une bonne lecture.

à Fred, à sa nièce et ses neveux.

« L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. »

Boris VianL’écume des jours (1947)

Sommaire

Prologue

C’était un arbre immense

Quelque chose en nous

Chapitre I

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Chapitre II

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Chapitre III

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

La crasse

Chapitre IV

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Chapitre V

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Chapitre VI

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

L’echo des crecelles

Chapitre VII

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Chapitre VIII

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Section 11

Section 12

Chapitre IX

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Section 11

Section 12

Section 13

Epilogue

Hommage

L’appel de la forêt

References

PROLOGUE

C’était un arbre immense

(texte de Frédéric Dugour)

Sur le bord de la route de Nîmes, nous nous étions arrêtés par curiosité, notre attention détournée par quelques feuilles éparses qui ornaient les deux branches charpentières, à quelques mètres du sol. C’étaient des feuilles d’érable, de grosses feuilles rouges et certaines avaient une forme de parachute. Entre ces étranges feuilles, des constellations de petites fleurs de la même couleur égayaient l’écorce noire des solides branches.

En levant les yeux nous pouvions voir un fût tout à fait lisse et clair qui grimpait tout droit vers le ciel. Quelques mètres plus haut des ramifications réapparaissaient mais elles étaient bien trop loin pour que je puisse apprécier avec précision leurs dimensions. Je distinguais à peine un feuillage vert pâle qui disparaissait dans les hauteurs. Ce houppier inaccessible était le domaine des singes.

J’entrai dans l’arbre. Le tronc creux qui servait la nuit de dortoir pour les primates avait un diamètre suffisant pour qu’un commerçant ait eu l’idée de le transformer en une boutique. On y vendait surtout des têtes de masse, des pots remplis d’une mixture destinée à éradiquer les vers de terre et aussi plusieurs qualités de savons en pâte conditionnés dans les mêmes coupelles que celles utilisées par Nutella pour le chocolat à tartiner. C’est ce qui retint mon attention. Celui qu’il me fallait, de qualité 8, conviendrait bien pour nettoyer un bidon que je gardais chez moi et qui avait contenu du gasoil.

Vers neuf heures, je me réveillai.

QUELQUE CHOSE EN NOUS

« La physique nous apprend que tout vibre dans le cosmos. En ce qui concerne notre planète, les humains, les animaux, les plantes, mais aussi le règne minéral et même les symboles émettent en permanence des milliards de vibrations.

Depuis toujours, l’homme a voulu se servir de ses vibrations et les diriger dans un but donné. Cela a donné naissance à des actions diverses, depuis les dessins d’animaux dans les grottes pour favoriser la chasse, jusqu’aux pratiques de magie. »

Daniel Meurois et Anne GivaudanTerre d’Emeraude (1983)

Chapitre I

1

Ce matin-là, Johnny s’était réveillé serein. Pas de mal de crâne, pas d’haleine fétide ni de bouche pâteuse ; bref, pas de gueule de bois. C’était prévisible puisque la veille au soir, il avait volontairement décidé de suivre le conseil de sa vieille mère qui l’invitait à diminuer ses consommations de Waldi ou de Mirabelle après le dîner. Malgré quelques difficultés à trouver le sommeil, il avait jugé bon de l’écouter et s’était endormi sans qu’une satanée insomnie ne le gagne. Au réveil, il ne regretta pas l’effort fourni car les tensions accumulées depuis plusieurs jours s’étaient enfin apaisées.

Johnny n’était pas un ivrogne, loin de là. Certes, il avait la main lourde sur la boisson et de l’endurance en la matière. Dans le village, il était notoire qu’il tenait bien l’alcool, notamment en ce qui concerne la liqueur de Gaillet - le Waldmeister - et l’eaude-vie de Mirabelle. Il se savait accro et par définition, avait besoin de sa ration quotidienne pour assumer ses journées. Pour autant, jamais on ne l’avait vu rouler sous la table ou tituber à ne plus trouver ni son chemin ni son équilibre. Jamais non plus, on ne l’avait entendu déblatérer des galimatias et grivoiseries de vieux soulard. Personne ne s’était aucunement plaint de devoir le ramasser par terre, d’avoir eu à appeler les pompiers ou que sais-je encore de ce qu’on peut être amené à faire des épaves irrécupérables tant la vinasse, la bière ou le schnaps leur ont azimuté le cerveau. Non, Johnny n’avait pas ce profil, mais il avait besoin de sa dose minimum pour avancer. Comme l’essence pour son scooter, le Waldi et la Mirabelle représentaient son carburant.

Tracassé par une impression étrange qui le rongeait depuis plusieurs jours, il avait enchainé des nuits d’un sommeil entrecoupé de cauchemars et d’agitations rebelles. Mais comme l’avait tellement chanté son père de son vivant : Alléluia ! Voilà qu’il appréciait enfin un réveil flegmatique, reposé par une nuit réparatrice. Quand il ouvrit les yeux, il se sentit en bonne condition physique. Plein d’entrain pour démarrer cette nouvelle journée. Le gaillard eut alors la ferme résolution de ne pas se laisser aller davantage et de se reprendre en main.

Ça sentait le café jusque dans sa chambre, située à l’étage de la maison. Il devait être sept heures et comme tous les jours, Marthe, sa mère, était en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Elle avait l’habitude de boire son café en lisant le Républicain Lorrain et en se réchauffant près du poêle à bois.

Nous étions le mercredi 6 décembre 2017 et ça faisait bientôt une semaine que Johnny avait achevé un énième contrat de travail ; un contrat « aidé », comme il aimait le préciser avec une pointe de sarcasme. Mais pour une fois, c’était un bon petit job. Il travaillait à Morhange dans une association accueillant des personnes handicapées. Il était chargé de l’entretien des espaces verts et occasionnellement de travaux divers et variés comme de petites réparations au sein du bâtiment. Comme tous les autres boulots qu’il avait pu expérimenter, ce n’était pas glorieux, mais ça mettait du beurre dans les épinards. Il faut dire que depuis qu’il avait terminé son service militaire, à l’approche des années 90, Johnny n’avait jamais trouvé suffisamment la niaque pour se stabiliser dans un emploi et construire ne serait-ce qu’une modeste carrière dans un domaine ou un autre. Il avait pourtant tout tenté : agent de production, déménageur, chauffeur–livreur, employé en grande surface, etc… Rien n’avait jamais été suffisamment à la hauteur de ses espérances et il s’était systématiquement résolu à partir, si toutefois, on ne l’avait pas mis à la porte auparavant.

En ce qui concerne ce dernier boulot, il avait réalisé l’exploit de garder sa place pendant presque une année. Si les missions qui lui étaient confiées ne s’étaient montrées ni de grandes envergures ni franchement valorisantes, elles représentaient un gagne-pain peu contraignant, en plein air. Il y bénéficiait d’une autonomie appréciable. Par chance, c’était à seulement un quart d’heure de chez lui en scooter, ce qui s’avérait pratique pour lui qui avait perdu son permis de conduire. Bref, ça lui convenait assez. De plus, le boulot n’était pas à temps complet, ce qui lui permettait de donner des coups de mains aux paysans du village pour les moissons ou pour nettoyer les étables, contre quelques billets ou quelques légumes du jardin, voire un bon morceau de cochon ou autres victuailles.

Au vu des avantages qu’il avait trouvés dans cet emploi et en acceptant de mettre son orgueil dans sa poche, son licenciement précipité chiffonnait bel et bien Johnny. Le malaise étrange et tenace qu’il ressentait depuis quelques jours faisait certainement suite à cette situation déplorable. C’est comme ça qu’il analysait les choses. Qu’allait-il faire maintenant ? À force d’écumer les petits boulots sans jamais se fixer, aucun employeur n’allait plus vouloir de lui. Une fois encore, il vivrait quelques mois du chômage ou du RSA puis il allait galérer pour dégoter un autre petit boulot, afin de gagner sa croûte et de relancer la machine. Mais à cinquante ans, se disait-il, que pouvait-on encore lui proposer ? Lui-même restait incrédule quant à un retour sur le marché de l’emploi. A part pour faire le bouche-trou ici et là dans des tâches ingrates que personne ne voulait plus effectuer à notre époque, l’avenir s’annonçait sans grandes perspectives professionnelles. C’est pourquoi depuis une semaine, après avoir été viré sur le champ, il réalisait pleinement que durant les prochaines années, il allait considérablement s’emmerder.

Johnny vivait seul. Disons qu’il ne vivait plus en couple. Il avait retrouvé son célibat qu’il partageait avec le veuvage de sa mère ; il avait en effet réintégré la maison de son enfance.

Marthe Morrin, sa mère, l’avait chaleureusement accueilli. Elle avait éprouvé autant de peine quant à sa rupture conjugale que de joie égoïste à l’idée du retour au foyer de son fils unique. Ce triste évènement lui avait permis de rompre avec la solitude qu’elle endurait depuis le décès du père de Johnny.

La mère et le fils avaient retrouvé un mode de vie acceptable : elle laissait sa progéniture vivre sa vie sans trop l’embêter et en contrepartie, il ne partait pas. C’est ainsi que malgré ses quatre-vingt-deux ans passés, en bonne maîtresse de maison, Marthe assumait généreusement l’intendance de Johnny, comme au bon vieux temps.

David, le fils unique de Johnny, était adulte et avait construit sa vie depuis déjà plusieurs années. Contrairement à son père, le rejeton Morrin avait plutôt bien tourné. Il était informaticien et travaillait dans une société dont ni Johnny ni Marthe n’étaient en capacité de retenir le nom ni l’activité. David avait une bonne place et son père comme sa grand-mère en étaient fiers. C’est tout ce qui comptait. Le jeune homme de vingt-sept ans donnait un coup de téléphone de temps à autre ou rendait visite le weekend, à papa et à mamie Marthe, pour se donner bonne conscience. Rien de plus. Johnny n’en attendait pas davantage, l’essentiel étant que sa descendance s’assume sans lui et soit heureuse, ce qui était visiblement le cas.

Fabienne, la mère de David, avait quitté Johnny depuis une dizaine d’années, alors que celui-ci purgeait une peine de prison. Pour la petite histoire, notre Johnny avait été responsable d’un accident de la route alors qu’il conduisait sans assurance et en état d’ébriété. Il avait percuté un autre automobiliste. La victime avait gardé la vie sauve. Elle s’en tira toutefois avec des séquelles physiques suffisamment sérieuses pour que Johnny écope d’une année et demie sous les verrous. En outre, il était également redevable à l’assurance de sa victime d’une somme si importante qu’elle lui en coûtait encore aujourd’hui le tiers de ses revenus mensuels, lorsqu’il en avait.

Cet accident avait fait exploser la famille. Johnny avait été incarcéré à la maison d’arrêt de Sarreguemines pour une durée de dix-huit mois. Dans un premier temps, son épouse avait tenté de le soutenir. Puis, dépassée par la situation, elle s’était résolue à reconstruire sa vie sur des bases plus stables. Un gardien de prison, droit, sérieux et serviable avait succombé à son charme alors qu’elle se rendait au parloir pour voir son mari. Il sut trouver les arguments nécessaires pour la convaincre d’accepter de prendre un café après le service. En quête de repères tant pour elle que pour David, elle avait trouvé du réconfort dans les bras du gardien de prison qui lui offrait une nouvelle jeunesse. Elle ne regretta jamais son choix.

Au fond de lui, Johnny n’en avait rien à faire. Il s’était senti, sans se l’avouer, soulagé le jour où Fabienne lui avait annoncé la rupture conjugale et la demande de divorce. C’était à l’occasion d’une séance au parloir. Cette pipelette de Fabienne l’avait saoulé pendant trop d’années en lui racontant des conneries sans queue ni tête sur la nourriture bio, le yoga et la pensée positive. Décidément, il se sentirait bien mieux sans elle, à se laisser porter par l’emploi du temps que lui offrirait sporadiquement un petit boulot, entre deux périodes de chômage. Ainsi, lui non plus n’avait jamais regretté le choix de Fabienne. Son unique inquiétude reposait sur le coût du divorce. Mais en adultes raisonnables, l’un comme l’autre s’était astreint à faire les compromis nécessaires pour ne pas se pourrir la vie ad vitam aeternam.

C’est donc en se réveillant paisiblement avec l’odeur du café qui montait de la cuisine que Johnny se remémorait ces évènements qui avaient façonné la trame de sa vie.

Et voilà qu’une fois de plus, il avait perdu son boulot. Tout ça parce qu’il avait osé mettre un poing dans la gueule d’un passant qui s’était trouvé là au mauvais moment ! Le bougre l’avait titillé avec des moqueries un peu trop insistantes et déplacées sur le Taulier, autrement dit, le grand Johnny Hallyday. Notre Johnny n’avait pas supporté et s’était énervé.

Précisons que notre Johnny se prénommait en réalité Jean-Philippe, mais portait ce surnom depuis des années. Il était appelé ainsi dans tous les réseaux qu’il fréquentait, de la famille aux amis en passant par les collègues épisodiques de travail, sans oublier Facebook.

Sa petite taille, son ventre bedonnant et sa calvitie naissante n’en faisait pas le sosie indéniable de l’idole des jeunes. Il s’efforçait malgré cela de se coiffer et de se teindre les cheveux à l’instar du chanteur. La ressemblance n’étant pas flagrante, il se taillait également les pattes et la barbichette de la même manière que la star du rock’n roll. Certes, son sourire joufflu entaillé d’une vieille et vilaine cicatrice, n’arrangeait rien au tableau, particulièrement lorsque ses lèvres se retroussaient pour laisser apparaitre ses canines pointues et teintées de nicotine. Néanmoins, il y croyait et persistait. Il écoutait ses disques, toutes époques confondues, en offrant à certaines chansons une deuxième voix pour accompagner le chanteur. Ainsi, si Johnny n’avait pas le physique de son modèle, tout inconnu le croisant devinait et ce, sans la moindre hésitation, à qui il tentait vainement de ressembler.

Comble du fanatisme, Johnny avait comme beaucoup d’autres inconditionnels, aménagé sa chambre en une pièce vouée au culte de son chanteur préféré. Dans ces quelques quinze mètres carrés, il entassait les albums officiels, collectors et pirates, les DVD, les places de concert, les t-shirts, vestes, casquettes et tant d’autres objets cultes, pour certains hors de prix mais qui attestaient de sa passion pour l’artiste.

Notre Johnny ne se sentait jamais vraiment seul, car en quelque sorte, le grand et vrai Johnny se trouvait toujours à ses côtés, comme Jésus l’avait toujours été pour son regretté père.

Toutefois et pour en revenir à nos moutons, cette passion et cette loyauté mêlées à son tempérament rustre et bourru, lui avaient coûté son dernier job.

Lorsqu’il lui eut annoncé la nouvelle de son licenciement express, sa mère s’était abstenue de lui faire la leçon, comme elle l’aurait fait quand il était petit garçon. Elle n’en pensait pas moins.

En ce matin de décembre, malgré lui, Johnny repassait encore dans sa tête la scène qui s’était déroulée quelques jours auparavant.

— Tu es déjà là mon garçon ? demanda sa mère, aussi étonnée que ravie de voir rentrer son fils plus tôt du travail.

— J’ai été viré, répondit honteusement Johnny, en cherchant un verre dans le vaisselier de la cuisine.

— Viré ?

— Ouais viré. Ils m’ont jeté comme un malfrat, confirma Johnny, un verre à la main, ouvrant le réfrigérateur.

— Mais qu’est-ce que tu as encore fait ? insista sa mère, plus soucieuse que curieuse.

— J’ai corrigé un type qui m’a manqué de respect.

— Et ils t’ont viré comme ça ? cherchait à comprendre Marthe.

— Sur le champ, répondit Johnny sans donner plus d’explications, affairé à remplir son verre d’une dose de Waldmeister.

— Oh là là ! Qu’est-ce que tu vas devenir quand je ne serai plus là, soupira spontanément Marthe, en mère inquiète et aimante.

— On verra, s’il y avait moins de cons sur terre, ce serait plus simple, rétorqua Johnny comme pour reporter la faute sur autrui et se libérer de toute responsabilité.

Heureusement pour lui, la victime n’avait engagé aucune poursuite en justice et l’affaire s’arrêta à son licenciement. La pilule eut tout de même du mal à passer pour Johnny qui restait tête haute à prétendre que tout venait de l’autre.

Après cet épisode fâcheux, Johnny s’était senti mal dans son corps. Un je-ne-sais-quoi le torturait comme s’il pressentait un évènement de mauvais augure qui chamboulerait le reste de sa vie.

Il dormait peu. Il mangeait moins mais buvait encore plus qu’habituellement en journée et surtout durant ses longues soirées devant la télé. Chaque matin, les conséquences évidentes se manifestaient car il se réveillait avec la gueule enfarinée et l’impression de n’être qu’une masse de viande marinée, mais avariée.

Ce mercredi matin, il se sentait bien. Il s’était réveillé en respirant l’odeur du café. Il avait entendu quelques gamins passer sous sa fenêtre en braillant avec joie qu’aujourd’hui, le Saint-Nicolas était de retour. Il est vrai qu’en Moselle, ou plus largement en Lorraine voire même dans tout le Grand-Est, on cultive encore la légende de Saint-Nicolas et du père fouettard qui vérifient si les enfants ont été bien sages durant l’année. Comme partout ailleurs dans les pays civilisés, c’est haut la main que le Père Noël a détrôné ces deux compères. Néanmoins, affublé de son long manteau violet, coiffé de sa mitre et armé de sa crosse, l’évêque légendaire et son abominable acolyte résistaient encore et subsistaient. Ils revenaient chaque année pour remplir leur mission divine, offrant avec quelques mandarines et papillotes, une animation appréciée par les enfants sages et leurs parents.

L’idée de la venue du Saint-Nicolas réjouissait Johnny et le ramenait à l’innocence de sa propre enfance, ici-même, dans le village de Dalhain où il avait quasiment toujours vécu.

Il pressentait qu’une journée particulière allait se dérouler.

2

Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de Dalhain, dans un pittoresque village du Gard où il faisait bon vivre, Franck Delaporte se réveillait avec une migraine terrible. Il avait passé une nuit exécrable. Entre le mal de dos et les impatiences qui lui avaient remué les jambes toute la nuit, il n’avait que peu dormi. S’il n’avait pas fait ce rêve curieux dans lequel il était entré dans un arbre immense, il aurait même douté d’avoir véritablement fermé l’œil à un moment ou un autre. Impossible d’adopter une position apaisante. Il s’était retourné dans tous les sens mais le sommeil ne l’avait pas assommé. Il s’était pris la tête avec Bénédicte, sa compagne, qui lui reprochait à heures régulières de ne pas la laisser dormir. Bref, un classique pour un couple, sans enfant, où chacun s’approche de la cinquantaine.

La veille au soir, un peu avant vingt-trois heures, Bénédicte et Franck avaient éteint la télé avant la fin de l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Ils étaient allés se coucher dans la mezzanine qui leur servait de chambre. Bénédicte s’était endormie comme une masse, quasiment tout de suite.

Franck était nerveux. Il se laissa embarquer dans une tourmente indéfinissable dont il avait besoin de se libérer pour gagner un minimum de sérénité avant de fermer l’œil. Muni de sa lampe frontale, il décida de partir à la conquête des grands espaces du Far-West. En outre, il avait tenté de se changer les idées en lisant un chapitre ou deux de La captive aux yeux clairs, son livre de chevet du moment. Après quelques pages d’évasion, il déposa son livre au pied du lit, avala son antidépresseur quotidien et éteignit sa lampe de spéléologue en la déposant sur le roman.

Couché sur le dos, bercé par le ronflement discret de Bénédicte, il médita un long moment sur les dernières lignes qu’il avait lues :

— C’est un sacré pays, là-haut, il paraît.

Summers le regarda et sa bouche esquissa un sourire.

— Sauvage. Sauvage et beau, comme une vierge. Quoi que tu fasses, tu as le sentiment d’être le premier à le faire.

C’est sur ces quelques mots qu’il pensait s’endormir. Mais, c’est là que démarra son insomnie. Il était torturé par son corps qui ne trouvait pas le repos malgré la fatigue. Et cela ne se résumait pas qu’à cette nervosité physique. Il était obsédé par cette idée aussi intuitive qu’inexpliquée qu’un évènement allait se produire très prochainement. Une prémonition.

Un évènement qui changerait certainement le cours de son existence.

A l’issue de sa nuit blanche, il se leva, la tête dans un étau, en direction de la machine à café. Il fit couler une dosette puis s’installa à table, se réchauffant les mains autour de la tasse chaude comme le faisait sa grand-mère de Dalhain, il y a très longtemps.

Plongé dans ses souvenirs d’enfance, il ne perçut pas l’ambiance tendue que tentait d’instaurer inconsciemment Bénédicte. Celle-ci n’avait pas digéré la nuit détestable dont elle tenait son homme pour responsable. Dans sa logorrhée verbale habituelle, elle tentait de lui rendre la monnaie de sa pièce par un flot de reproches qui ne firent pas mouche.

Franck ne savait pas exactement où, mais il avait les pensées ailleurs. Entre deux gorgées de café, il ingurgita un cachet d’aspirine associé à du Guronsan. Le mariage avec la caféine ne fut pas des meilleurs dans son palais, mais il eut le mérite de le réveiller, juste après une grimace.

Il laissa sa compagne parler toute seule, sans l’écouter, comme bien souvent. Cette technique de communication acquise grâce à l’expérience de plusieurs années de vie commune lui permettait de ne pas la contrarier et de retrouver plus rapidement le calme à la maison.

Franck coupa court au monologue de Bénédicte en lui disant :

— Je vais passer un coup de fil à Marin.

— Maintenant ? s’étonna Bénédicte.

— Hum… C’est vrai que c’est peut-être un peu tôt. Mais il doit être réveillé. Tu sais qu’il ne dort presque pas.

— Et tu crois qu’avec ses gamins dans les pattes, à sept heures du matin et un jour de semaine, il sera disposé à te répondre ?

— On est mercredi. Les gosses n’ont pas école, lui rétorqua abruptement Franck en daignant enfin lever la tête pour la regarder, sinon la défier.

— Les petits n’ont pas classe, mais les filles !?

— Les filles sont grandes.

— Fais ce que tu veux, c’est ton frère, pas le mien.

— Exactement.

— Je me demande bien ce que tu as à raconter de si bon matin à ton frère qui n’appelle jamais.

— Je ne sais pas. Une impression bizarre.

A ce moment précis, Bénédicte entendit le bip en deux tons signalant qu’un SMS venait d’arriver sur le téléphone portable de Franck. Elle l’ouvrit à sa place. Son visage exprima un certain étonnement lorsqu’elle en découvrit l’expéditeur.

— C’est qui ? demanda Franck, intrigué.

— Marin. Quand on parle du loup !

— Les grands esprits se rencontrent.

— Admettons, maugréa Bénédicte ravalant une certaine exaspération.

— Et qu’est-ce qu’il veut le loup ?

— Que tu l’appelles ce soir, après le boulot.

— Rien de plus ? demanda Franck.

— Non, il est égal à lui-même, pas un mot de trop.

— Ok, faisons comme ça. Je l’appelle ce soir.

Franck se leva de table, prit son téléphone portable des mains de Bénédicte pour le ranger dans la poche arrière de son pantalon. Il saisit sa tasse de café, la fit tourner sur elle-même pour en rassembler le marc avant de l’avaler en une gorgée. Il déposa la tasse vide dans l’évier. Bénédicte se chargerait certainement de la laver plus tard dans la matinée.

Il souhaita une bonne journée à sa compagne puis descendit dans son atelier. Il fallait préparer le matériel pour aller travailler.

Malgré la fatigue et le mal de crâne, il parut satisfait lorsqu’il chargea sa nouvelle tronçonneuse dans sa vieille camionnette de bûcheron.

Il entendit son téléphone biper une seconde fois.

3

Après avoir mis le café en route, Marthe décida de faire le feu. Elle craqua une allumette avec laquelle elle enflamma le journal de la veille, qu’elle avait préalablement disposé sous un tas de petit bois, à l’intérieur du foyer du poêle. Elle ajouta une bûche, puis ferma la vitre de protection. Le vieux poêle en fonte de la cuisine allait diffuser une chaleur agréable en peu de temps dans l’ensemble de la vieille maison aux murs froids.

Pendant que le café chauffait et que le feu s’embrasait, elle mit son tablier à fleurs par-dessus sa nuisette en coton et son gilet de laine fuchsia. Elle enfila ses sabots en plastique - des Crocs fourrés - et alla chercher le journal du jour, déposé devant la porte d’entrée par le distributeur du Républicain Lorrain.

Après l’avoir ramassé, elle roula le journal sous son bras et ferma la porte pour retourner à la cuisine. Sans y réfléchir, elle déposa le quotidien sur la table en formica bleu défraîchi, avant de se diriger vers le vaisselier. Sur le meuble, elle vit ses lunettes à double foyer qu’elle rangea dans la poche avant de son tablier. Elle les ressortirait dans quelques minutes pour lire les nouvelles. La vieille femme prit une tasse au hasard dans le vaisselier pour la remplir de café. En la regardant, elle fut ravie de voir une tasse « Mobil » ; une de ses vieilles tasses blanches avec le dessin moderne d’une fleur marron, orange et verte que l’on obtenait dans les stations d’essence en échange de points récoltés après plusieurs pleins. Elle en avait fait la collection dans les années 70. Elle se servit un café puis alla s’asseoir à la place la plus proche du poêle : sa place. Avant de boire le café encore trop chaud, elle serra quelques instants la tasse entre ses deux mains ridées. Ça faisait du bien.

Elle regarda par la fenêtre. Habituellement, le village dormait encore à cette heure-là. Mais aujourd’hui, des enfants passaient en courant devant sa fenêtre pour rejoindre l’abribus d’un côté, ou l’ancienne école de l’autre. C’était l’école que Johnny avait fréquentée quand il était petit. Elle avait été réhabilitée en mairie et se dressait face à l’église, chaque bâtiment se toisant d’un bout à l’autre de la place du village.

Les enfants riaient et bavardaient joyeusement. Ils allaient préparer l’arrivée du Saint-Nicolas.

— Déjà le 6 décembre, se disait Marthe. Dans un mois, ce sera l’Epiphanie et nous serons en 2018.

Elle leva les yeux sur une photo encadrée sous verre et soigneusement déposée sur le vaisselier. C’était une photo de Léon, son regretté mari. Depuis qu’il n’était plus de ce monde, elle avait pris l’habitude de lui parler à travers ce portrait.

— Que le temps a passé ! Je vais avoir quatre-vingt-trois ans. L’âge que tu avais quand le Seigneur t’a rappelé à lui.

Elle tourna alors les yeux vers l’église, derrière l’abribus où les enfants discutaient. Elle soupira.

Léon Morrin avait installé Marthe dans le village de Dalhain un demi-siècle auparavant, quelques mois avant la naissance de leur fils Jean-Philippe.

Avant cela, Marthe avait longtemps habité chez ses parents. Elle était couturière et travaillait à son propre compte. C’était dans les années 50 et 60. Une autre époque. Elle n’avait pas de local ou de boutique mais travaillait directement au domicile de ses clients, chez qui elle se rendait à vélo. Parfois, surtout dans les familles nombreuses, elle pouvait rester une semaine, voire plus. Ces employeurs occasionnels lui réservaient une chambre et la nourrissaient alors qu’elle enchaînait la confection de pantalons et chemises pour l’ensemble des membres de la famille. Marthe aimait ce travail riche en rencontres diverses et variées qui ne lui laissait pas vraiment le temps de se préoccuper d’elle. Pour dire les choses franchement, son activité retarda considérablement ses opportunités de rencontrer un homme et de fonder une famille.

Puis, dans le milieu des années 60, elle s’installa quelques jours au presbytère de Château-Salins où vivait l’abbé Léon Morrin. Ce dernier avait sollicité ses services pour des retouches nécessaires aux habits de sa garde-robe liturgique, le tout subventionné gracieusement par le diocèse de Nancy.

— Tu te souviens ? Quand je suis arrivée, tu osais à peine me regarder. Tu m’as montré les aubes de tes enfants de chœur et toute ta panoplie d’étoles, chasubles et chapes de curé.

— La chambre qui vous est réservée se trouve au bout du couloir à gauche, vous l’occuperez pour les trois jours prévus, avait répondu sèchement l’abbé Morrin à Marthe, il y a plus de cinquante ans.

— Ensuite, tu m’as indiqué l’heure des repas que…

— … nous pourrons prendre en commun si vous n’y voyez pas d’inconvénient.

— Et tu t’es éclipsé, se remémorait Marthe à haute voix.

C’est précisément lors des repas que Marthe et Léon firent plus ample connaissance et se découvrirent suffisamment de points communs pour s’attacher l’un à l’autre.

— Tu avais mauvaise conscience. Tu ne savais plus quoi faire.

La photo de Léon semblait lui répondre, acquiescer et revivre cette période d’incertitude quant à sa foi chrétienne et son engagement auprès de Dieu.

— Quelle bêtise. Je me suis toujours demandé comment les prêtres pouvaient prêcher l’amour sans s’y adonner.

Oui, Léon avait succombé à la tentation et goûté au fruit défendu. Et le fruit était tellement à son goût qu’il en devint amoureux. Il le consommait en cachette mais les bruits courraient à travers les villages de la paroisse.

— Et puis tu m’as installée ici. Tu as cassé ta tirelire pour acheter cette petite maison de village. C’était en 1967, je m’en souviens bien. Et j’ai arrêté de travailler pour m’occuper de notre petit nid d’amour.

Secrète au départ, puis seulement discrète, leur relation démarra scandaleuse, puis notoire et enfin totalement acceptée sinon même encouragée par l’ensemble du village. Le fait qu’un prêtre fréquente une fille de bonne famille ne choquait plus. Leur différence d’âge posait étrangement plus de question.

— Vingt et un ans d’écart ! s’exclamaient certaines mégères pour alimenter leurs médisances.

— S’ils sont heureux ainsi, qu’est-ce que ça peut faire ? répondaient d’autres, plus ouvertes d’esprit.

Chemin faisant, l’abbé Morrin vivait officiellement au presbytère de Château-Salins. Il officiait dans les paroisses environnantes mais était avant tout considéré, bien qu’officieusement, comme un Dalhinois digne de ce nom.

— Et je suis tombée enceinte. Tu te souviens ?

— Oui, c’était une belle époque, répondait la photo qui contredisait rarement la vieille femme.

— Tu voulais à tout prix que ce soit un garçon et c’en fut un.

— Un cadeau du ciel, répondit en miroir la voix de l’abbé entre les lèvres de Marthe.

Nous l’avons appelé Jean-Philippe, reprit Marthe, en hommage à ce compositeur de musique baroque que tu admirais tellement.

Jean-Philippe naquit donc en 1967. Il grandit dans l’amour de ses parents et des habitants du village. A l’adolescence, il se découvrit une passion pour Johnny Hallyday et peu à peu, il devint « le Johnny de Dalhain ».

La vie fut agréable pour la famille. En 1989, à peine quelques mois après sa retraite, Léon, délivré des contraintes liées à son engagement religieux, épousa Marthe pour lui donner son nom et adopta officiellement son propre fils Jean-Philippe.

— Tu avais soixante-seize ans. Un an après ta retraite. Et ton Jésus fit preuve d’indulgence et de bonté à notre égard. Il nous a encore offert huit belles années avant de te rappeler à lui.

Marthe avait le sentiment d’avoir eu une belle vie. Quand elle en faisait le bilan en compagnie du portrait de son défunt mari, elle savait qu’elle avait contribué, voire incité Léon a transgressé l’interdit. Mais elle savait que la foi de celui-ci n’en fut pas ébranlée et que sa vie fut remplie d’amour. En définitive, n’est-ce pas ce qu’on peut souhaiter de mieux à un prêtre ?

Quelqu’un frappait à la porte. Marthe sortit de sa rêverie. Elle se leva, traversa le petit couloir qui mène à l’entrée. Tout en veillant à ne pas parler trop fort pour ne pas réveiller son Jean-Philippe-Johnny, elle dit en travers de la porte :

— J’arrive, j’arrive !

Marthe pensait que le facteur lui apportait un courrier.

Quand elle ouvrit la porte, elle fut surprise de voir son voisin d’en face et de surcroît le maire de la commune de Dalhain.

— Monsieur Didier ? Mais que vous arrive-t-il de si bon matin ?

Monsieur le maire paraissait contrarié. Il ne savait pas vraiment comment aborder la nouvelle. Marthe, lui demanda s’il avait besoin d’elle pour la manifestation prévue dans la soirée.

— Je suis trop vieille pour faire le Saint-Nicolas ou le père fouettard, mais si je peux vous être utile, je vous écoute.

— Il ne s’agit pas de ça Marthe, répondit le maire, d’un air toujours aussi dépité.

— Monsieur Didier, votre mine ne me dit rien qui vaille. Vous qui êtes toujours plein d’entrain, prêt à déplacer des montagnes, que vous arrive-t-il ? Je vous sers un café ? Il est juste à la bonne température.

— Oui, je vous remercie.

— Et il fera meilleur dans la cuisine que devant la porte, je viens tout juste d’allumer le feu, jugea bon de préciser Marthe.

— Allumer le feu ?

— Oui, cela vous étonne ? demanda naïvement Marthe.

— C’est-à-dire que…

— Donnez-vous la peine d’entrer, nous parlerons de tout cela à l’intérieur.

Marthe ferma la porte derrière Monsieur le maire, qui, en habitué de la maison, se dirigea vers la cuisine.

Tout en prenant place autour de la table en formica recouverte d’un plastique de protection, il découvrit le journal, ouvert à la page informant de la nouvelle pour laquelle il était venu.

Il demanda à Marthe où se trouvait son fils, à la manière si coutumière des Mosellans. Précisons en effet que si dans certains milieux, il est distingué d’apposer une particule à son nom de famille, en ce qui concerne les habitants de cette région et plus particulièrement dans ces petits villages qui résistent au temps, il est de bon ton de parler des gens en plaçant un article devant leur prénom. C’est pourquoi le maire demanda :

— Le Johnny n’est pas encore debout ?

— Non, il n’est pas très bien depuis qu’il a encore perdu son travail, ronchonna la vieille.

— Encore ? s’exclama le maire.

— Oui, encore et toujours, répondit Marthe, exaspérée par la situation récurrente.

— Il le prend comment ? s’inquiéta le maire.

— Il dit qu’il sent des trucs bizarres, que quelque chose ne tourne pas rond. Mais je ne sais pas si c’est vraiment lié à la perte de son emploi parce que vous savez que ça n’est pas la première fois.

— Quand même…

— Et puis comment voulez-vous que ça aille avec tout ce qu’il boit ? ajouta-t-elle, consciente des excès de son fils.

— C’est vrai, il devrait ralentir un peu, confirma le maire.

— Hier soir, il a fait un effort.

— C’est bien. C’est un premier pas.

— Oui. C’est un bon garçon au fond, souligna Marthe qui comme toute mère aimante ne peut que qualifier son fils autrement que de bon garçon « au fond ».

— Bien sûr. Il est déjà au courant ?

— Au courant de quoi ? Que c’est un bon garçon ? s’étonna Marthe en cherchant une nouvelle tasse Mobil dans le vaisselier de la cuisine.

— Vous n’avez pas lu le journal Marthe ?

— Je n’ai pas eu le temps Monsieur Didier ! Vous avez toqué à la porte, répondit Marthe en servant le café. Vous prenez un sucre ?

— Non merci. Asseyez-vous Marthe, j’ai quelque chose à vous dire.

— Vous m’inquiétez Monsieur Didier.

Marthe s’assit sur la chaise la plus proche du poêle à bois. Elle regarda Didier Conte, ce voisin et maire qu’elle estimait beaucoup, fière d’avoir voté pour sa liste aux dernières élections.

L’air grave, Didier regarda Marthe avec compassion pour lui annoncer la nouvelle.

4

Seul dans son appartement du centre de Paris, Maxime tournait en rond. Tourner en rond n’avait rien à voir avec la constante d’Archimède. Il avait lu sur Wikipédia que ça voulait dire : perdre son temps, stagner, ne pas avancer, toujours faire la même chose et ne pas savoir quoi faire pour en sortir, ne pas voir d'issue à une situation. Et c’est exactement ce qu’il faisait depuis quelques très longues et interminables minutes.

Mais selon sa propre analyse et au-delà même du sens de l’expression, tourner en rond s’apparentait avant tout à un pléonasme. Et les pléonasmes le déstabilisaient car il était convaincu qu’on ne peut pas faire deux fois la même chose dans le même temps imparti. Le pléonasme n’était ni une faute de grammaire, ni une faute d’orthographe, ni une faute de syntaxe et pourtant il existait, comme une maladresse que la langue française tolérait. En bref, ça n’avait aucun sens. C’était une faute d’utilisation du langage devenue familière. Une figure de style selon le dictionnaire ! C’était insensé. Nos grands académiciens accordaient à cette faute de français encore plus qu’une tolérance : ils lui octroyaient une reconnaissance. Quelle reconnaissance ? Poétique peut-être ? Mais la poésie, Maxime n’en avait strictement rien à cirer. C’était chercher à se casser la tête pour rien. Du snobisme intellectuel.

Maxime tournait et retournait ces questions dans sa tête. Il n’avait pas l’intention de trouver des réponses. Il cherchait simplement à occuper son esprit, le remplir d’une pensée, aussi insignifiante soit-elle pour ne pas laisser la place à ce qui le préoccupait véritablement.

Il était exactement huit heures moins le quart et il n’avait pas dormi de la nuit. Il était envahi par un tourment. Persuadé que quelque chose en lui se développait. Quelque chose d’indéfinissable, mais quelque chose qu’il connaissait. Quelque chose d’ancien qui revenait à la surface. Quelque chose qui renaissait. Quelque chose qu’il devait fuir.

— Tourner en rond, c’est faire un mouvement circulaire tout en dessinant un cercle. C’est une évidence autant que ça manque de sens. On peut faire quelque chose tout en faisant une autre chose, mais on ne peut pas faire quelque chose tout en faisant cette même chose puisqu’on est déjà en train de la faire. C’est incompréhensible.

En effet, si on y réfléchit bien, ça peut paraître incompréhensible. Mais pour Maxime, ça tournait à l’obsession. Une obsession destinée à en masquer une autre. Celle d’une intuition qui le rongeait, sans objet.

— Et la constante d’Archimède là-dedans ? se répétait-il pour trouver du sens au non-sens.

Il avait peur et cherchait toute formule mathématique capable de le rassurer et de le sortir de l’angoisse. Mais rien n’y faisait, la peur s’était installée. Une crainte inavouée et inavouable. Un trouble qui gagnait du terrain et qui voulait s’exprimer à travers lui. Une sensation qu’il n’arrivait pas à refouler. Pourtant, il essayait par tout moyen de la repousser ou au moins de la ralentir. Mais il la sentait progresser, aussi lentement et imperceptiblement qu’inéluctablement.

Pour étouffer cette prémonition indéterminable, il avait passé sa nuit sur son ordinateur. Il avait bossé pour la société qui l’employait. Une société spécialisée dans le développement de logiciels spécifiques sous différents langages informatiques. Il était très compétent dans ce domaine et il le savait.

Maxime était exploité. Ça aussi, il le savait. Il s’en moquait. L’important, c’était d’avoir du travail. L’important, c’était de pouvoir enregistrer des données. Tous ces chiffres et ces combinaisons pouvaient paraître absurdes et barbares pour tout un chacun mais pas pour lui. Les nombres par milliers qui apparaissaient devant ses yeux maintenaient la structure de son entendement et pouvaient affiner et faire évoluer son intelligence. Mais avant tout, ça calmait ses angoisses.

Les calculs aussi scientifiquement élaborés qu’inutiles au quotidien l’aidaient à renforcer une carapace qu’il se forgeait de jour en jour pour se protéger de l’extérieur. Il s’emplissait de ce monde de chiffres et de codages informatiques pour ne pas affronter la réalité. Et ça fonctionnait. Il arrivait à vivre ainsi. Seul, avec une personnalité atypique mais sans obstacle infranchissable.

Le problème, c’est que cette fois-ci, l’angoisse ne venait pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. Il avait beau utiliser tous les stratégies et stratagèmes possibles, rien n’y faisait. Il ne parvenait pas à contrer cette intuition sourde et lancinante qui l’oppressait.

Des lendemains inévitables dont il ne maîtriserait pas l’accomplissement, s’annonçaient. Un avenir aux couleurs sombres. Ou plutôt : un avenir aux couleurs anormales.

Malgré sa nature introvertie, Maxime vivait une vie heureuse. Il était solitaire, isolé, mais pas exclu. Il s’assumait financièrement et savait gérer son quotidien. Contrairement à ce que pouvait penser son voisinage, il n’était pas agoraphobe et aimait sortir de chez lui pour faire ses courses, pour prendre l’air, pour faire un footing, pour faire une marche dans la nature, etc…

Dans la mesure du possible, il évitait néanmoins d’aller vers les gens. Il n’avait pas cette capacité à les aborder comme il faut. Comment doit-on aborder les gens ? se demandait-il régulièrement. Y’a-t-il des règles ? La réponse était « oui » mais lui ne les connaissait pas. Pour répondre à cette difficulté relationnelle, il avait lu des livres sur le sujet qu’il abordait comme des manuels de savoir vivre. Mais ça ne servait à rien : les règles étaient trop compliquées et bourrées d’exceptions. Des recettes inapplicables car elles ne correspondaient jamais précisément aux situations rencontrées ; en plus de les apprendre, il aurait fallu les adapter. Mais ça, Maxime n’en avait pas l’intuition. Le face à face ne lui convenait pas. La communication verbale le perturbait. Tout reposait sur l’improvisation et le décryptage de codes sociaux qu’il ne maîtrisait pas. S’il savait jongler avec les chiffres comme un enfant joue au ballon, tenir une discussion était pour lui une expérience particulièrement éprouvante. Les relations humaines étaient si compliquées qu’il préférait en avoir le moins possible pour éviter les ennuis. A part avec ses parents et ses frères, il n’en avait pas.

Ce n’est pas pour autant que Maxime n’avait pas de liens avec d’autres personnes. Pour ce faire, il avait trouvé une stratégie : il écrivait. Ainsi Maxime communiquait, mais de manière détournée. Ecrire permettait de préparer ses phrases, choisir ses mots, relire et corriger avant d’en faire part aux destinataires.

Il disposait de tout un réseau virtuel. Des amis ? Il pensait en avoir quelques-uns. C’était important pour lui, car ça le distrayait quand tout allait dans sa vie. Mais jamais il ne les avait rencontrés et jamais il ne leur avait parlé. Les rares fois où il avait tenté l’expérience, cela avait tourné au cauchemar. Il était rentré chez lui tête basse puis avait passé sa nuit à travailler pour la société informatique qui l’employait. Si ça ne suffisait pas à calmer son angoisse, il apprenait ou récitait les décimales de Pi, ou alors, il cherchait à expliquer des expressions en tournant en rond dans son appartement. Un peu comme en ce matin du 6 décembre 2017.

C’est pourquoi, à huit heures moins le quart précise, après avoir longé les murs de son appartement rectangulaire tout en tournant et retournant dans tous les sens la question de ce pléonasme qu’est « tourner en rond », il décida de s’asseoir une fois encore devant son ordinateur.

Il réactiva l’écran mis en veille, se connecta à sa messagerie et cliqua sur « nouveau message ». Puis il écrivit ces quelques mots :

Une bizarrerie se développe dans mon corps.

Ça ressemble à des frissons chauds et lourds.

Ça se diffuse à un rythme lent.

Ça s’amplifie de manière quasiment imperceptible.

On dirait que les atomes de mon corps gonflent et remplissent les espaces qui les lient, en étouffant les vides.

Ça ressemble à ce qui nous est arrivé à Dalhain, quand nous étions petits. Et parfois après.

Mais cette fois, ça n’est pas brutal.

C’est beaucoup plus insidieux.

Est-ce que vous le sentez aussi ?

Maxime dirigea sa souris vers l’onglet des destinataires et cliqua dessus. Dans la liste déroulante, il pointa d’abord la flèche vers le M, pour sélectionner Marin, puis vers le F pour sélectionner Franck.

Il inscrivit « impression inhabituelle » en objet.

Hésitant, il relut son courriel, corrigea un mot, mit une virgule entre deux phrases, vérifia une dernière fois que tout était correct.

Il était huit heures moins dix, lorsque Maxime envoya son message à ses deux frères. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un cahier de brouillon vert dans lequel, il nota avoir envoyé ce SMS. Un besoin de laisser une trace.

Il referma le cahier, puis les deux pans de son ordinateur, vérifia la connexion et synchronisation de son téléphone portable pour y consulter les réponses qui allaient suivre, provenant de l’un ou l’autre de ses frères. Rassuré d’être joignable à tout moment, il décida d’aller prendre l’air quelques instants. Sortir pour marcher. Marcher pour sortir ses préoccupations de sa tête. Marcher pour arrêter de tourner en rond. Marcher pour compter ses pas afin que les chiffres l’apaisent.

Après une petite escapade dans les rues parisiennes et quelques bouffées d’oxygène, il faisait demi-tour en direction de chez lui. Il retrouva son petit appartement, au fond du passage Maurel, une voie privée située à proximité du Jardin des Plantes. Plus précisément, Maxime aimait le situer selon les coordonnées GPS :

Latitude : 48°50’22.79’’N

Longitude : 2°21’20.99’’E

C’était plus précis qu’une simple adresse et ça le rassurait de savoir avec exactitude où il se trouvait dans Paris, en France, en Europe et dans le monde entier.

Tranquillisé, il pénétra dans l’immeuble, monta les deux fois quinze marches qui le conduisaient vers la porte de son petit logement du deuxième étage. Enfin chez lui, il eut la sensation de fermer la boucle de ses tourments. Tout bien réfléchi, il réalisait qu’à travers les rues de son quartier, il avait encore une fois tourné en rond. Certes, le tracé de son chemin s’était dessiné dans des courbes moins rectilignes et un rayon plus large, mais il le ramenait inéluctablement en son centre : chez lui.

Tourner et retourner en rond.

5

Quelque part entre Metz, Nancy et Sarrebourg, dans la petite commune de Château-Salins, Cécile s’était réveillée en sursaut. Habituellement, elle n’était pas de nature inquiète et plutôt bonne-vivante. Elle aimait traînasser dans ce lit qu’elle occupait seule la plupart du temps et prendre le temps de se réveiller, de déjeuner, quitte à partir de manière précipitée, à la dernière minute, pour se rendre au travail.

Mais ce réveil fut particulier. Son cœur palpitait encore et sa respiration était forte et profonde. Par réflexe, elle se releva, s’adossa au mur en protégeant son dos de son oreiller. Elle se recroquevilla, releva les couvertures sur elle pour se couvrir, sans savoir ce qu’elle pouvait craindre. Si son homme avait passé la nuit à ses côtés, elle aurait pu se blottir contre lui pour se remettre d’aplomb, mais tous deux avaient fait le choix de vivre séparément, pour ne partager que les bons moments de la vie de couple.

Le cauchemar qu’elle avait fait maintenait son emprise sur elle depuis son réveil. Il se révélait encore curieusement réel. C’était un peu comme si elle feuilletait un album-photos poussiéreux et rempli de souvenirs oubliés. Des souvenirs de son enfance, qui délayés dans l’écume du temps, se résorbaient un peu plus chaque jour pour atteindre sinueusement les abysses de l’inconscient. Des souvenirs qui n’appartenaient pas qu’à elle. Portés par d’autres, ils s’étaient ravivés en elle et ce, durant les quelques secondes qui lui furent nécessaires pour sortir du sommeil. Et ça lui éclatait à la gueule comme une bouteille de coca périmé qu’on aurait secouée brutalement avant d’en dévisser le bouchon. Voilà ce qu’elle ressentait. Elle releva encore un peu plus le drap et la couverture sur elle, scrutant de part et d’autre les quatre murs de sa chambre.

Dans le rêve de Cécile, le temps qui avait été emprisonné dans des clichés de son passé avait retrouvé sa liberté. Il était incontrôlable et cherchait à se réapproprier l’histoire qu’il n’avait pas réussi à construire. Il arrivait tel un vent froid qui se contenait depuis trop longtemps. Puis comme une tempête. Puis un ouragan. Peu importe la forme sous laquelle il allait revenir. Il se savait invincible et il reprendrait possession de son dû.

Il était le souffle de vie qui traverse et anime les hommes, cette volonté de prolonger la nuit, le désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en elle avec ses mots à lui.

Ces quelques mots qu’elle formulait intérieurement pour s’auto-restituer les impressions laissées par son rêve la conduisirent à penser à son vieil ami Jean-Philippe, surnommé Johnny.

Il y a trente ans, peut-être même quasiment quarante ans, Cécile, Johnny et d’autres amis d’enfance avaient grandi ensemble dans le même village, à Dalhain.

En ce mercredi matin, grandissait en elle l’intime conviction qu’il existait un lien entre ce cauchemar et la petite bande de jeunes qui dans les années 80/85, courrait à travers les chemins et les champs du village. Plus précisément, sur l’écran de ses souvenirs se projetaient des images-flashs d’enfants et adolescents. Elle se reconnaissait dans un reflet filtré par le miroir de ses douze ans, partageant des instants de vie extraordinaires aux côtés de visages floutés par sa mémoire.

Doucement, elle évacua l’effroi dans lequel son cauchemar l’avait figée pour permettre à de vieux souvenirs de mieux revenir. Elle s’étendit dans son lit, laissant glisser la couverture jusqu’à ses jambes et profita quelques instants encore du calme du matin.

Elle avait la sensation d’avoir à ses côtés ses vieux copains Bruno, Johnny et les trois petits Mulhouse.

6

A Mulhouse, au volant de son Kangoo, Marin profitait d’une journée de congé pour conduire ses filles aînées au lycée. Il écoutait une chanson des Pink Floyd. Sarah et Clara, ses jumelles de dix-sept ans, critiquaient une fois de plus les goûts musicaux de leur père, jugés rétros et ringards.

— Tu écoutais déjà ça quand tu étais jeune ? demanda Sarah.

— Ou alors c’est venu avec l’âge ? taquina sa sœur Clara.

— Another brick in the wall! C’était le top du top à notre époque. Et ça l’est resté, répondit Marin, assumant fièrement ses goûts musicaux.

— Je ne sais pas comment tu fais pour écouter des trucs pareils, c’est désespérant, conclut Clara.

— Tonton Franck et tonton Max écoutaient-ils ça aussi ? relança Sarah.

— C’est tonton Franck qui m’a fait découvrir le groupe, répondit leur père.

Tout en conduisant dans la circulation matinale qu’offre le boulevard Kennedy à huit heures moins dix, Marin se détourna quelques instants de la discussion stérile qu’il menait avec ses filles. Il mit ses souvenirs en rembobinage pour se replonger à l’époque où il avait entendu cette chanson pour la première fois.

C’était chez sa grand-mère, à Dalhain, dans les années 80. Un an ou deux à peine avant l’arrivée révolutionnaire du walkman. Franck bricolait dans l’atelier de son grand-père. Il n’avait quasiment pas connu son aïeul qui avait quitté ce monde avant que des souvenirs ne puissent se fixer dans la mémoire de son petit-fils.

L’atelier avait été aménagé dans une pièce attenante au garage. Après le passage de la porte de bois peinte d’un bleu-gris fade, s’élevait sur le côté gauche un mur habillé d’étagères et de tiroirs fabriqués à la main. Sur ces étagères reposait un empilement d’outils en tout genre. Marteaux, scies, limes, tournevis, ciseaux et rabots étalés de part et d’autre, invitaient qui le voulait à s’improviser apprenti-bricoleur. Sur les autres murs sans fenêtre, étaient exposés des pelles, des pioches, des râteaux et autres instruments dont l’utilité restait à renseigner, imaginer ou ignorer. Le spectacle des vieux outils délaissés, était éclairé par une ampoule nue au verre transparent, accrochée par deux fils électriques apparents au plafond dont la surface pouvait avoisiner quinze mètres carrés.

Une odeur de copeaux et de poussière de bois mêlée à de l’huile de vidange s’empara des narines de Marin comme s’il pénétrait à nouveau dans la pièce pour rejoindre son grand frère en 1983. A l’époque, il avait été attiré par la musique aux sonorités nouvelles qui provenait de l’atelier. Franck avait coincé un morceau de bois dans l’étau fixé à l’établi qui occupait le centre de la pièce. Il le rabotait avec concentration à des fins qui n’intéressaient guère Marin. « We don’t need no education » chantait les Floyd dans le radiocassette gris-métal branché à une prise murale. C’était une chanson en anglais. Marin n’y comprenait rien, mais c’était mélodieux et brut de décoffrage. Il recevait cette musique sans devoir se concentrer. L’air braillé par le radiocassette envahissait ses oreilles et s’y greffa pour les décennies qu’il lui resterait à vivre. C’était du lourd, c’était du bon, à en vouloir encore et toujours.

A huit heures moins dix, alors que Marin rêvassait au bon vieux temps, la vibration de son téléphone portable le rappela au 6 décembre 2017. Ce signal indiquait qu’il avait reçu un courriel sur sa boîte mail. Etant au volant, il ne le consulta pas immédiatement. Il redirigea ses préoccupations sur ses filles et la route qui menait jusqu’au lycée.

Le Kangoo arriva à destination, devant l’établissement scolaire. A l’arrêt, ses filles ouvrirent les portes coulissantes de la voiture pour en sortir et vivre leur jeunesse plus que les cours de maths, français et histoire. Le bac arrivait pourtant à vitesse grand V.

Avant de redémarrer pour se rendre au boulot, seul dans la voiture, Marin profita d’un instant pour consulter son portable.

Il découvrit le courriel que son frère Maxime venait de lui envoyer.

7

Bruno n’avait pas gardé de liens particuliers avec les acolytes dalhinois de son enfance. Lorsqu’il fut indépendant, il s’installa dans la même commune que Cécile, à Château-Salins. Il la croisait parfois, tout comme Johnny, au hasard des rayons des supermarchés Match, Lidl ou du magasin de bricolage et jardinage Point Vert. Lorsque les vieux amis se rencontraient, ils n’échangeaient guère que de cordiales salutations. Aux mieux, ils évoquaient quelques banalités de la vie quotidienne ou la météo du jour.

Dans les années 2000/2010, avec l’arrivée des réseaux sociaux, ils avaient rétabli un lien discret en se déclarant « amis » sur Facebook. De temps à autre, chacun délivrait une tranche de sa vie par une photo ou un commentaire offert à la vue de qui voulait s’y intéresser. S’ils ne « likaient » pas systématiquement les publications des uns ou des autres, chacun se penchait régulièrement sur une photo ou un évènement que l’autre avait jugé bon de faire apparaître sur son mur.

C’est par ce biais que trente-cinq ans après leurs amitiés tumultueuses d’adolescents, Bruno savait que tout en fréquentant un homme, Cécile avait fait le choix de rester célibataire et sans enfant, qu’elle travaillait dans la fonction publique pour la jeunesse et les sports et qu’elle jouait régulièrement à Candy Valley sur son téléphone portable.

Il savait également que Johnny avait réintégré la maison de sa mère après une période durant laquelle il s’était « retiré » de la société, qu’il était fier d’un fils qu’il ne voyait que très peu, qu’il changeait d’emploi régulièrement et surtout qu’à son âge, il vénérait encore l’idole des jeunes comme un Dieu vivant.

Ces quelques informations sur ses vieux amis constituaient des repères anciens qui avaient, en partie (et aussi infime soit cette partie), contribué à construire celui qu’il était aujourd’hui.

Quelque chose d’eux était resté gravé en lui et il le portait encore. Et c’est ce quelque chose qui le picotait ce matin lorsqu’il sortit du lit. Il avait la sensation qu’il manquait une ou plusieurs pièces à ce puzzle pour qu’il soit terminé et enfin accroché au mur, ou rangé dans un placard.

Il repensait à Dalhain, à ces jeunes années, à Cécile et Johnny. Mais il manquait un élément au tableau. Ou plutôt trois éléments : les petits Mulhouse.

Bruno prit son téléphone et se connecta sur Messenger. Il écrivit un message qu’il envoya simultanément à Cécile et Johnny. Outre les formules de politesses pompeuses mais de rigueur, il demandait dans ce message si l’un ou l’autre avait des nouvelles des frères Maxime, Marin et Franck Delaporte. Lorsqu’il cliqua sur « envoyer », il devait être huit heures moins dix, en ce mercredi 6 décembre 2017.

8

En roulant vers son chantier du jour, Franck réalisait qu’il aimait son travail.

Il pestait régulièrement sur les clients éternellement insatisfaits. Il ronchonnait contre ceux qui se montraient trop exigeants. Les radins lui faisaient horreur lorsqu’ils étudiaient méticuleusement les devis puis les factures pour marchander quelques euros. Par-dessus cela, il maudissait l’Administration de manière générale qui décourageait les personnes comme lui, désireuses de travailler pour leur propre compte. Effectivement, les exigences diverses et variées pleuvaient de partout, imposant des formulaires innombrables et incompréhensibles avec pour résultat final des taxes pour lesquelles le service public ne manquait pas d’imagination.

S’il avait pu, il aurait travaillé moins. Moins longtemps et moins souvent. Il aurait sélectionné les chantiers et se serait réservé davantage de temps pour lui, Bénédicte, leur chien Matou et leur jardin.

Mais Franck était, comme la plupart des Français, condamné à perdre son temps pour gagner sa vie ; un paradoxe, comme l’aurait souligné son frère Maxime en lui exposant la thèse, l’antithèse et la synthèse de sa réflexion.

En définitive, il relativisait en se convaincant qu’il était mieux au sommet d’un arbre, armé d’une tronçonneuse plutôt que sur un champ de bataille avec un fusil, ou enfermé dans une usine à suffoquer pendant huit heures à répéter incessamment le même geste comme son autre frère Marin. Peut-être aurait-il pu se retrouver dans une salle de classe à jouer au maître d’école ou derrière un bureau à classer des paperasses qui font l’enfer des travailleurs indépendants, tout en regardant par la fenêtre en rêvant de grimper aux arbres qu’il observerait au dehors.

Finalement, il n’était pas mécontent de ses choix.

Parfois, il se croyait presque libre.

Au volant de sa voiture, il se rappela que son téléphone avait bippé juste avant qu’il se mette en route. Peut-être était-ce son frère Marin qui lui retournait un second SMS, demandant qu’il confirme la réception du premier ? C’était son genre. Et c’est vrai que Franck avait omis de répondre. Il le ferait dès qu’il arriverait à destination.

C’est en marquant un feu rouge qu’il souleva ses fesses pour fouiller dans sa poche arrière droite. Il en retira son téléphone et découvrit qu’il s’agissait d’un courriel. Il provenait bien de son frère, mais pas celui auquel il pensait. C’était Maxime.

Le feu passa au vert.

— Max, ton message attendra que je sois arrivé chez mon client, se dit-il à lui-même plus qu’à son frère. Je ne prendrai pas le risque de le consulter en roulant.