Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

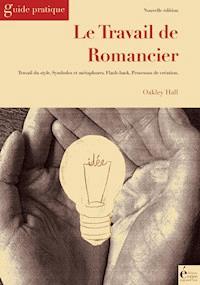

- Herausgeber: Éditions Écrire Aujourd'hui

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Französisch

Travail du style, symboles et métaphores, flash-back, processus de création.

Cet ouvrage vous aidera à stimuler votre créativité grâce à une large gamme de techniques. Le succès de la méthode a été prouvé aux Etats-Unis.

On y découvrira également de nouvelles voies pour faire d'un manuscrit inachevé un écrit professionnel publiable.

Une nouvelle édition de ce guide qui propose des techniques pour la rédaction d'un livre.

EXTRAIT

Raconter une histoire est une forme élaborée de mensonge. "Fiction" et "histoire" sont deux euphémismes pour mensonge. Les menteurs se soucient de donner à leurs inventions l'apparence de la vérité, et un conteur utilise tous les moyens en sa possession pour instiller dans sa fiction la vraisemblance qui peut convaincre le lecteur. Les écrivains cherchent à convaincre afin de tromper. Ils trompent également afin de convaincre. Ils modifient, sélectionnent et exagèrent les faits afin de créer la vérité. Ils distillent, déforment, et par dessus tout, dramatisent, car la dramatisaton est le procédé par lequel l'auteur maintient l'imagination du lecteur sous sa coupe.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Oakley Hall (1920 - 2008) est un écrivain américain de roman policier et de western. Il fait des études universitaires à Berkeley, en Californie, et dans l’Iowa, puis sert dans les Marines lors de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1968, il est professeur d’anglais à l’Université de Californie à Irvine et directeur de cours d’écriture.

Son livre le plus célèbre,

Warlock, est finaliste du prix Pulitzer en 1958.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Introduction

Je m’essayai pour la première fois à écrire de la fiction alors que j’étais Adjudant dans un bataillon amphibien basé sur l’île de Maui, bataillon qui se préparait à envahir le Japon. J’avais lu Chandler et Hammett et essayais d’inventer des histoires que le magazine Black Mask pourrait peut-être publier, mais disposant alors de plus de temps, je me mis à lire Hemingway, et plus tard Faulkner, grâce à la bibliothèque de la base. Mes horizons s’élargirent. Mes ambitions changèrent. Comment faisaient-ils cela ? Je ne connaissais aucun autre aspirant écrivain avec qui discuter. Je comprenais confusément qu’Hemingway ne gardait que l’essentiel et que Faulkner, au contraire, mettait tant de choses dans ses romans qu’ils étaient d’une très grande richesse. J’apprenais que c’est grâce à de bonnes lectures que l’on évolue vers l’écriture. Mais comment mettre sur papier les premiers mots quand vous êtes assis sous une tente, seul, devant une machine à écrire posée sur une boite de munitions ?

De plus en plus, de nos jours, les auteurs se regroupent en petites communautés ; au sein des groupes d’écriture dans les facultés, dans les quartiers, les cours du soir, et les conférences d’été. Mais en définitive, écrire est un art solitaire. L’écrivain est face à sa machine à écrire ou à son ordinateur, regarde distraitement par sa fenêtre, et se creuse la cervelle à la recherche de l’inspiration. Ce livre a été conçu pour être son compagnon dans la solitude. Quand les exigences d’un art qu’il ne peut appréhender qu’imparfaitement le dépassent, peut-être ce livre le réconfortera-t-il et le guidera.

Mon premier professeur s’appelait Caroline Gordon, un auteur de nouvelles et de romans née dans le sud des Etats-Unis, à la réputation impressionnante et aux opinions bien tranchées, qui enseignait à l’Université de Columbia, et dont je suivis les cours pendant mon service dans l’armée. Elle avait bénéficié de l’enseignement de Ford Madox Ford, lui-même élève d’Henry James, ce qui me donna une vision plutôt directe de l’œuvre du Maître.

Miss Gordon travaillait selon des règles d’écriture établies par James et Flaubert, mais elle suivait aussi ses propres instincts. On ne pouvait décemment commencer certaines phrases que par certains mots (j’ai oublié de quels mots il s’agit). Réussir à “donner vie” à la fiction exigeait l’utilisation de deux détails sensoriels, bien que parfois un seul fut suffisant s’il était particulièrement bien choisi. Si deux détails étaient nécessaires, l’auteur devait garder à l’esprit le trio gagnant de James, Sélectionner, Envisager, Restituer. Dans ses dialogues, l’auteur devait éviter d’utiliser plus de deux phrases par réplique, et ce afin de ne pas transformer cette dernière en “discours”. Les noms des principaux personnages et les titres devaient contenir des sons voyelles longs, et ceux des personnages secondaires des sons voyelles plus courts.

En tant que débutant, cela me rassurait d’être guidé par une série de règles, et j’étais heureux sous la dictature de Miss Gordon, en particulier parce que les deux romans que j’écrivis, un policier et un autre à grand tirage, furent publiés. Plus tard, quand je commençai à remettre ces règles en question, je compris que ma technique les avait si complètement intégrées qu’il m’était difficile de les ignorer. J’ai encore aujourd’hui du mal à utiliser autre chose qu’un point de vue strict, bien que j’en sois venu à comprendre qu’en fiction, comme dans la vie, ce qui fonctionne, fonctionne.

Clover Adams disait d’Henry James qu’il avait les yeux plus gros que le ventre. Et dans mes lectures aussi, j’avais senti qu’il y avait chez James parfois plus d’art que de réelle substance. J’avais appris dans les cours de Miss Gordon que d’après James et Flaubert, tous les éléments du roman, intrigue, personnages et action, scènes, décors et narration, devaient s’entraîner les uns les autres comme les engrenages d’une horloge. Cependant, mon second roman, Le Capital, de Joe Bailey, lequel fut un best-seller qui reçut aussi beaucoup de critiques par la même occasion, était un roman fouillis, délayé, et très substantiel. Miss Gordon m’écrivit pour exprimer sa tristesse face à cette trahison de ses critères, car j’avais emprunté le chemin “naturaliste” plutôt que “classique”. Sa lettre, en fait, signalait la fin de nos relations. J’étais au meilleur de ma forme alors et ne pensais pas mériter une telle réprimande.

Je la revis quelques années plus tard, par pure coïncidence, dans une hacienda au Mexique où nous étions tous deux invités. Elle avait vieilli. J’avais alors publié autant de romans qu’elle, mais je retombai illico dans le rôle de l’élève face à son professeur. “Comment s’intitule votre nouveau roman, Oakley ?” me demanda-t-elle. Quand je répondis qu’il s’agissait de Rapport de Beau Harbor, elle hocha la tête d’un air appréciateur. “Voilà un bon titre. Les sons voyelles longs indiquent au lecteur que c’est là un roman aux intentions sérieuses.”

J’écris en effet des romans aux intentions sérieuses, et c’est aux auteurs de tels romans que cet ouvrage s’adresse. Il est probable que des romans écrits sans intention sérieuse soient construits et écrits à peu près de la même manière, avec les mêmes exigences à remplir. Il se peut en effet qu’un roman qui n’ait pas d’intention sérieuse soit une contradiction dans les termes. La tâche qui consiste à mettre par écrit 70 000 mots ou plus de manière cohérente, avec un début, un milieu et une fin, est une tâche si énorme que l’adjectif “sérieuse” ne semble pas lui rendre justice.

La préparation de tout roman est une écriture efficace, ce que Truman Capote appelait écrire par opposition à taper (à la machine). Les premières parties de cet ouvrage sont consacrées à la création d’une fiction de qualité, comment lui donner vie et la rendre captivante, comment gagner la sympathie du lecteur et exercer une emprise sur son imagination, comment dramatiser. J’ai catégorisé de manière plutôt arbitraire les éléments qui composent la fiction. Comme le disait Henry James, qu’est-ce que l’intrigue sinon les personnages pris dans l’action, et que sont les personnages sinon une personnification de l’intrigue ? Je ne pensais pas pouvoir traiter ces entités délicates et interdépendantes autrement que sous des titres bien distincts. Il y a de bonnes raisons de procéder ainsi. Il est considérablement plus facile d’écrire des dialogues quand on a une bonne oreille, mais ceux qui ont la chance d’avoir une bonne oreille ont tendance à trop se reposer sur le dialogue. N’importe lequel des éléments de la fiction, s’il est employé de manière disproportionnée, devient monotone, et c’est en utilisant toute la variété qui leur est offerte que les auteurs attirent le plus efficacement l’œil et l’oreille du lecteur, et ses émotions par conséquent.

Les premières parties de ce livre sont conçues pour vous aider, vous l’auteur, en matière d’écriture, d’intrigue, de personnages, de scènes dramatiques, mais aussi dans vos lectures, pour que vous repériez les meilleurs passages, ainsi que les outils de construction que vous pouvez imiter, comme tous les auteurs qui ont cherché avant vous de tels renseignements précieux destinés à améliorer leur écriture. Nombreux sont les exemples et suggestions présentés ici qui ont trait à l’écriture d’une nouvelle aussi bien qu’à celle d’un roman, mais je suis avant tout romancier, et c’est aux romanciers que s’adresse ce livre.

Les romans, bien entendu, varient énormément en portée. Un roman simple peut n’être pas plus qu’une nouvelle allongée, avec peu de personnages et une mince intrigue. Un roman plus complexe peut comporter plusieurs intrigues, comme les deux intrigues d’Anna Karenine ou les sept intrigues de Guerre et Paix. Un auteur qui se lance dans un projet de cette envergure doit être aussi bien auteur généraliste qu’auteur de fiction, rassemblant la matière de son sujet, intrigues et personnages dans leur multitude, et essayant d’imaginer une fin qui soit inévitable, surprenante, et suffisamment grandiose pour conclure en beauté tout ce qui s’est passé avant.

La dernière partie de cet ouvrage concerne la construction concrète d’un roman, des tout premiers émois qui suivent l’Idée jusqu’à la délicieuse corvée et les délicieux tourments de l’écriture. Vous trouverez ensuite plusieurs annexes : le premier chapitre d’un roman publié, présenté ici pour les techniques et méthodes de l’auteur ; le premier synopsis d’un roman publié.

Ce que j’ai essayé de regrouper ici est tout ce qui fonctionne en fiction, et pourquoi cela fonctionne, et tout ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi. En fiction, tout doit être spécifique et non abstrait, et les leçons de cet ouvrage sont concrètes, des exemples d’œuvres publiées, commentés par mes soins. J’espère que cet ouvrage vous sera utile, quand vous êtes seul face à votre machine à écrire ou votre ordinateur, à prier que vous serez en mesure d’exprimer sur le papier ce qu’il y a dans votre tête de telle manière que l’expérience décrite aura sur le lecteur l’impact qu’elle a eu sur vous.

I.

Réalité fictive

CHAPITRE 1

Dramatisation

Raconter une histoire est une forme élaborée de mensonge. “Fiction” et “histoire” sont deux euphémismes pour mensonge. Les menteurs se soucient de donner à leurs inventions l’apparence de la vérité, et un conteur utilise tous les moyens en sa possession pour instiller dans sa fiction la vraisemblance qui peut convaincre le lecteur. Les écrivains cherchent à convaincre afin de tromper. Ils trompent également afin de convaincre. Ils modifient, sélectionnent et exagèrent les faits afin de créer la vérité. Ils distillent, déforment, et par dessus tout, dramatisent, car la dramatisation est le procédé par lequel l’auteur maintient l’imagination du lecteur sous sa coupe.

La tâche première de l’auteur est de mettre en place une réalité fictive, un mimétisme (une imitation de la vie réelle), une vraisemblance (l’apparence de la vérité). Henry James affirmait que la fiction devait être restituée, présentée, dramatisée : “Que dans l’art, ce qui est simplement déclaré n’est pas présenté, et ce qui n’est pas présenté n’est pas vivant, et ce qui n’est pas vivant n’est pas représenté, et ce qui n’est pas représenté n’est pas de l’art.”

Ces termes sont importants pour l’auteur de fiction. Parmi les définitions de “restituer” on trouve “Mettre en état. Faire devenir. Exprimer sous forme verbale ou artistique. Dépeindre ou exprimer (et non se contenter de désigner, nommer, résumer). Donner une interprétation, une traduction, une visualisation de.”

En fiction, ce que l’on ne restitue pas, ce que l’on ne dramatise pas, se contente d’être rapporté. Cela reste donc en seconde-main. Cela ne se produit pas sous les yeux du lecteur. On ne le lui raconte qu’après. Ce qui n’est pas montré est seulement raconté. Ce qui est restitué va jaillir de la page et prendre vie, et capturer les émotions du lecteur. Ce que l’on se contente de déclarer, de rapporter, de raconter, reste inerte, de la matière morte.

Dans le passage qui suit, un extrait de l’histoire de Tchékhov La dame au petit chien, l’auteur ne nous dit pas qu’Anna Sergeyevna est en train de tomber amoureuse de Gurov, il le montre. La naissance de l’amour chez Anna est restituée.

A cause d’une mer un peu agitée, le bateau était en retard, après le coucher du soleil, et cela prit beaucoup de temps avant qu’il ne puisse accoster la jetée. Anna Sergeyevna scrutait le bateau et ses passagers avec ses petites jumelles comme si elle cherchait des gens qu’elle connaissait, et chaque fois que son regard se posait sur Gurov, ses yeux se mettaient à briller. Elle parlait beaucoup et posait des questions d’une voix saccadée, oubliant dans l’instant l’objet de sa question ; puis elle perdit ses jumelles dans la cohue.

La fiction est la révélation de l’histoire, dont les événements n’existent, avant d’être écrits, que dans l’esprit de l’auteur. Sa tâche consiste à permettre au lecteur de faire l’expérience de ces événements qu’il a imaginés. Pour ce faire, il doit arranger des suites de stimuli pour évoquer ces événements afin que son public réagisse à des personnages et des événements qui ne sont pas réels mais de simples taches d’encre sur le papier. Les auteurs de fiction ont inventé, emprunté, volé, et hérité un ensemble de trucs destinés à fournir ces évocations. La somme de ces astuces est l’art de la littérature.

Le passage suivant est un extrait de L’Odyssée :

Ils déposèrent leurs manteaux sur le dos des chaises de l’entrée et s’installèrent ensuite dans les baignoires polies, où des servantes leur firent couler un bain chaud avant de les oindre, et de les vêtir de tuniques propres et de capes laineuses. Bientôt, ils furent confortablement assis dans l’entrée. Une servante vint apporter une cruche dorée et approcha d’eux une table rutilante. Une autre servante, en charge du garde-manger, leur apporta un plateau de pains et de mets salés, et servit chacun d’eux.

Dans le silence de l’entrée, assise dans une chaise longue près d’un pilier, la mère de Télémaque tissait un précieux coton.

Ce passage est vivant, restitué, dramatisé, car riche de détails spécifiques. Pénélope est assise près d’un pilier, dans une chaise longue, et elle tisse du coton de qualité.

La réalité fictive nécessite une forte spécificité, une restitution fidèle, une dramatisation. La base de tout cela est le détail, et le détail est utilisé au mieux quand il insinue, quand il est en mouvement et qu’il charme les sens.

DÉTAIL

Michel-Ange disait que le grand art “qui n’est pas une plaisanterie, est fait de plaisanteries.” En fiction, ces plaisanteries s’appellent détails : détails réalistes, détails circonstanciels ou corroboratifs, détails concrets, exemples précis. Restituer, montrer, et une dramatisation vivante reposent sur du concret et non sur de l’abstrait.

Les détails concrets “prouvent” une scène en convaincant le lecteur de la réalité des personnages et de l’action. Dans son roman A plusieurs reprises, Jack Finney est face à la tâche compliquée de convaincre le lecteur. Par le moyen d’une machine à remonter le temps, son héros se retrouve dans le New York d’il y a un siècle. Finney doit convaincre son héros qu’il est réellement retourné dans le passé en même temps qu’il doit convaincre ses lecteurs. Les preuves accablantes que nous sommes réellement dans le New York d’Antan reposent sur les détails corroboratifs choisis par l’auteur :

Ils étaient là à présent, marchant le long de la route, traversant la rue, les gens. Et je les regardais, d’abord avec stupéfaction ; je regardais ces hommes barbus, qui balançaient leur canne au rythme de leur pas, et leurs hauts chapeaux en soie brillante, leurs casquettes de fourrure semblables à la mienne, leurs melons à haut fond ? comme celui que portait l’homme de l’autre côté de la rue, et, pour les plus jeunes d’entre eux, leurs melons très bas ? Presque tous portaient un pardessus ou un manteau long jusqu’aux chevilles, la moitié semblaient porter des lorgnons, et quand les plus âgés d’entre eux, ceux qui portaient les chapeaux de soie, croisaient une de leurs connaissances, chacun touchait le rebord de son chapeau du pommeau de sa canne en guise de salut. Les femmes portaient des écharpes autour de la tête ou des chapeaux attachés par un ruban sous le menton, de courts manteaux d’hivers cintrés à la taille, ou des capes ou des châles maintenus par une broche ; certaines portaient un manchon et d’autres des gants ; toutes portaient des chaussures à boutons que l’on voyait émerger de, et disparaître sous de longues jupes.

Ils étaient bien là, ces gens que l’on voit figés sur les gravures sur bois, seulement là…ils bougeaient. Ces manteaux et ces robes, qui balançaient à leurs pieds alors qu’ils marchaient et traversaient la rue devant et derrière nous, étaient faits de tissus fraîchement teints, de couleur bordeaux, vert bouteille, bleue, de marrons et de noirs profonds, et je voyais la lumière et l’ombre briller au rythme des longs plis qui apparaissaient et disparaissaient. Et le cuir et le caoutchouc dans lesquels ils marchaient s’enfonçaient dans la neige fondue du croisement et s’y imprimaient ; et leur souffle se matérialisait pour un instant dans l’air hivernal.

Finney a bien préparé sa leçon, recherchant ses détails dans les anciennes gravures sur bois qu’il mentionne, dans les catalogues Sears Roebuck et les publicités des magazines de l’époque. La manière dont il décrit les couleurs “fraîchement” teintes est impressionnante, tout comme les gestes, le salut à l’aide de la canne. Autre détail heureux que celui de l’empreinte des semelles de caoutchouc ou de cuir dans la neige fondue du croisement, mais le plus efficace, le plus vivant, reste le souffle de ces gens d’il y a un siècle, se matérialisant dans l’air hivernal.

Quand on recherche des détails sur les vêtements et accessoires d’une époque révolue et d’un lieu précis, il est bon de se souvenir que d’autres auteurs ont déjà fait ces mêmes recherches, trouvé ces mêmes détails, et que certains de ces détails ont tellement été utilisés qu’ils en sont devenus des clichés. Dans son ouvrage Biographie : l’Art et la Vocation, Catherine Drinker Bowen conseille aux auteurs de se méfier des samovars et des loups quand ils décrivent l’ancienne Russie, et : “Quiconque décrit la période de la Révolution américaine devrait se méfier des chaussures à boucle, des plumes d’oie et des gardes de nuit annonçant chaque heure qui passe.” Ces détails ont perdu tout impact à force d’avoir été utilisés.

RESTITUER OU RAPPORTER

Lisez le passage suivant pour comprendre comment il échoue à restituer, montrer, prouver, dramatiser, ou faire quoi que ce soit d’ailleurs. Il ne contient aucun détail spécifique, particulier, concret. On s’est contenté de taper sur son clavier.

Notre séjour à Disneyland fut une expérience inoubliable. Nous nous sommes levés tôt et avons pris le petit déjeuner, puis nous avons chargé la voiture et sommes partis, pleins d’enthousiasme. La journée était belle et nous nous sommes bien amusés en chemin.

Après avoir acheté nos tickets, nous sommes montés dans le petit train, tendant le cou pour voir toutes les merveilles qui nous entouraient. Ce fut l’une des expériences les plus excitantes de ma vie.

Nous avons descendu une rivière tropicale en bateau et avons vu beaucoup d’animaux intéressants. On se serait cru en Afrique. Nous avons ensuite visité une ville à la frontière du far-ouest, ce qui nous a appris beaucoup de choses précieuses sur l’histoire de l’Amérique. Il y avait de nombreuses autres choses éducatives à voir.

Nous étions fatigués mais heureux quand nous nous sommes entassés dans la voiture pour le long voyage de retour. Sur le chemin, nous nous sommes offert le dîner dans un bon restaurant.

Voilà un récit que l’on oublie dès qu’on l’a lu. Tout y est abstrait et général : “expérience inoubliable”, “pleins d’enthousiasme”, “la journée était belle”, “expériences les plus excitantes”, “animaux intéressants”, etc. Ni l’intérêt, ni les émotions du lecteur ne sont suscités. Comment améliorer ce passage ?

Le réveil nous tira du sommeil à 7 h 15 ; driiiinngg ! Papa nous fit un petit déjeuner génial de crêpes au beurre de cacahouètes, pendant que Maman faisait la grasse matinée. Dans la voiture, tous les deux chantèrent “Roule-moi…” pendant qu’à l’arrière les jumeaux et moi scandions “Vas-y ! Vas-y ! Vas-y !”

Après que Papa eût réglé les billets, en maugréant, nous sommes montés dans le petit train qui parcourt avec fracas tout le parc, tendant le cou pour voir le groupe de rock composé de gorilles sauter sur place, guitare à la main, et les girafes entortiller leur cou autour de celui d’une autre girafe, telles des tire-bouchons jumeaux, alors que de minuscules personnes tout en bas se baladaient en jetant de petits cailloux aux lions et en dévorant leur barbe à papa rose.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes au Mac Donald pour prendre des Bic Mac et des Pepsi. Puis nous nous entassâmes à nouveau dans la voiture pour le long trajet de retour, 80 kilomètres à peu près, en chantant.

RECHERCHE HISTORIQUE ET DÉTAILS

Voici un paragraphe extrait du Pays de Dieu et mon peuple, de Wright Morris. Les détails mentionnés peuvent être qualifiés de détails nostalgiques, en raison de leur contribution à cette évocation magique du passé. Le point de vue bien tranché y contribue aussi :

… Je faisais partie de la classe de Mrs Partridge à Farnam. Le matin, nous prêtions serment d’allégeance au drapeau américain, et nous nous exercions en musique. Les exercices étaient tout d’abord rapides, puis ils ralentissaient encore et encore au fur et à mesure que la musique jouait. Si nous écrivions tous en même temps sur le tableau noir, la poussière de craie dans l’air causait à Mrs Partridge de terribles migraines. Le crissement de la craie lui mettait les nerfs à vif et elle devait aller s’allonger à l’infirmerie, une serviette sur les yeux. Dans l’escalier, nous devions faire attention à ne pas marcher sur les pompons de son châle. Après l’école, Betty Zabriskie, Bryon Minter et moi allions nettoyer le panier à brosses par la fenêtre de la sortie de secours, en les frappant contre la brique. La poussière de craie rendait les doigts grinçants et blanchissait les briques autour de la fenêtre de la sortie de secours.

Un très long exemple illustrant une forte spécificité est la demande en mariage du Duc de Dorset à Zuleika, dans Zuleika Dobson de Max Beerbohm, où, pendant huit pages, le Duc dresse la liste de ses possessions et de ses honneurs. Il possède des milliers d’hectares, soixante-dix chevaux, et cinq Watteau. Dans sa grande demeure il y a cinq fantômes dans l’aile droite, deux dans l’aile gauche, et onze dans le parc. Le Garde Suisse dans la cour de sa demeure sur les Champs Elysées mesure 2 m05 sans chaussures…

Ces détails ont une forte spécificité et sont spirituels, mais il est bon de se souvenir que ce n’est pas la quantité de détails qui compte, mais leur qualité, et que de simples listes peuvent devenir monotones.

Dans sa biographie du conquistador Cortes, William Weber Johnson utilise des listes de détails historiques factuels qu’il a glanés dans ses recherches, pour décrire le départ de Cortes de la ville de Mexico pour aller punir un capitaine passé à l’ennemi :

Il y avait encore d’autres preuves des idées de grandeur de Cortes dans ses préparatifs d’expédition contre Olid. Son entourage comportait plusieurs centaines de fantassins, à peu près moitié moins de cavaliers, un majordome, deux maîtres de maison, un chambellan, deux domestiques (dont l’un était responsable des plats en or et en argent), un docteur, un chirurgien, plusieurs pages, huit valets, deux fauconniers, cinq musiciens, un acrobate, un magicien-marionnettiste, une suite de mulets pour porter la marchandise, un troupeau de porcs destinés à être mangés en cours de route, et plusieurs milliers d’indiens pour porter d’énormes masses de poudre, les sabots, les outils, les tentes, les perles et autres articles destinés au troc.

Les détails ci-dessus sont spécifiques et concrets, mais cela reste une liste. Margaret Shedd, dans son roman historique Malinche et Cortes, avait accès aux mêmes sources, et elle dramatise la scène, prenant appui sur les mêmes détails, les mettant en scène, et les utilisant pour dépeindre ses principaux personnages. La scène est considérablement plus vivante, grâce à la dramatisation :

Ils quittèrent la ville pleins d’assurance et en formations parfaites et jubilantes, donnant à peine l’image d’une troupe partant en guerre, à cause de toute cette musique dans la parade qui les suivait. Il y avait des tambours militaires espagnols et d’autres, gravés, que les indiens frappaient, et des flûtes au son haut perché. Puis venaient les bannières ; pas ces emblèmes usés apportés par les Espagnols quand ils étaient entrés dans cette ville. Celles-ci étaient si somptueuses qu’un seul porteur suffisait à peine…

Après les bannières venaient les jongleurs et un acrobate et deux marionnettistes qui faisaient marcher leurs alter ego comiques au rythme de la musique. Il y avait de belles mules espagnoles fraîchement arrivées avec leurs muletiers et des fauconniers avec leurs rapaces et un chirurgien et un docteur avec leurs insignes. Derrière eux trois mille alliés indiens…

Puis venaient les Espagnols, armés et en armure, à pied et à cheval. En ouverture et fermeture de marche, les chevaux représentaient la puissance des Espagnols, et ils en avaient beaucoup cette fois, cent trente en fait. Les chevaux avançaient au rythme de la musique sur une chaussée qui n’était pas prévue pour les chevaux…

Et venait Cortes, petit visage pâle d’acteur, large nez sensible, barbe noire, larges épaules et large poitrine. Il portait un pourpoint noir et non une armure comme les autres, avec une élégante chaîne en or autour du cou…Les chaînes des capitaines claquaient contre leur armure, mais Cortes était silencieux, sa chaîne en or pur mais plus petite que les leurs. Il donnait l’impression d’un homme mesuré, véritablement cordial et dont le sourire pourtant naissait d’une prudente habitude, abritant des passions avant de décider de leur laisser libre cours…avec une grande sollicitude, il se pencha vers un notable de la ville qui le regardait depuis la rue.

Malinche…était un peu en arrière et de côté par rapport à Cortes. Seule femme de la troupe, elle était vêtue à la manière de son peuple, huipil et jupe, et ses longs cheveux pendaient dans son dos. Elle ne disait rien, non pas avec la maîtrise de soi de Cortes, mais comme si elle ne savait pas comment agir autrement, ce qui prouvait son talent de dissimulation ; c’était elle, plutôt que Cortes, l’incarnation sublime de ce spectacle. Sa tête était légèrement penchée mais son dos était plus droit que n’importe lequel des Espagnols…

Ma propre version de ce départ, dans le roman Les Enfants du Soleil, présente l’avantage d’un point de vue strict, déjà établi, celui du conquistador Andres Dorantes, si bien que rien dans tout cela n’est simplement déclaré par l’auteur. J’ai apporté des ajouts à l’usage que fait Shedd des détails, et à l’action, et la caméra est plus proche de ce qui se passe :

… Cortes menait la marche, vêtu de son plastron poli, de sa chaîne en or et de son casque en plumes noir. L’accompagnaient les capitaines Gonzalo de Sandoval et Juan de Jaramillo, et Dona Marina, son visage bruni et ses vêtements simples contrastant avec les peaux blanches et les soies brillantes des dames qui flottaient sur les péniches le long de la chaussée, agitant leurs écharpes en lançant leurs adieux…

Accompagnant le groupe de tête venaient le maître de maison de Cortes, le majordome, le chambellan, le docteur et le chirurgien, les pages, les valets, les musiciens, le maître-chien et sa meute de lévriers. Sur leurs chevaux blancs, leur cape enroulée autour d’eux, leur couronne de plumes trônant au-dessus de leur fier et sombre visage, suivaient l’empereur Cuauhtemoc, son cousin le seigneur de Tacuba et deux autres princes aztèques, que Cortes n’osait pas laisser derrière eux de peur qu’une rébellion ne se déclenche en son absence.

La cavalerie espagnole était forte de cent trente chevaux. Au second rang, Andres chevauchait entre Blas et Bernai Diaz. On portait de somptueuses bannières neuves qui lui semblaient bon marché et criardes en comparaison avec les précieux emblèmes en lambeaux de la Conquête.

Derrière la cavalerie marchaient les fantassins, armés et en armure, visières levées sur des visages barbus et suants, accompagnés du claquement métallique de leurs armures. Des sons de tambours résonnaient inégalement sur l’eau grise. Après les fantassins venaient trois mille alliés indiens en armures capitonnées, les capitaines portant un casque et une épée, chaque division affichant sa fière bannière, la grue en vol des Tlaxcalans, la mystérieuse silhouette rouge des Cholulans ; à leur suite venait un vaste groupe de porteurs indigènes, et enfin un troupeau de porcs qui couinaient.

Ils passèrent donc de la chaussée sur le continent, laissant derrière eux les péniches remplies de dames admiratives, et les canoës des pêcheurs et des observateurs d’oiseaux qui s’étaient approché pour observer ce départ en fanfare.

Souvent, les détails les plus prosaïques, finement observés et restitués de manière dramatique, si réels qu’on ne peut les remettre en question, peuvent donner vie à un passage de façon merveilleuse. Le roman de Glendon Swarthout, Ils vinrent à Cordura se situe lors de l’Expédition Punitive Pershing vers Mexico en 1916. Swarthout découvrit un détail dans les journaux officiels de l’expédition qu’il utilisa avec grand talent dans le passage suivant :

Ils chevauchèrent jusqu’au pied de la colline et mirent pied à terre. Pendant que le soldat de première classe dessellait les chevaux, le Major Thorn fit un feu avec les petites branches sèches d’un encino. Le bois craqua, s’embrasa, et la flamme atteignit le mur de roc. Hetherington n’avait pas de blé et l’officier proposa de partager ses dernières réserves de maïs pour que les deux animaux puissent être nourris encore une fois. Il étala une couverture par terre et y versa le grain, puis montra au soldat comment trier les petits cailloux du grain, car dès qu’un cheval mord dans un caillou, il refuse de continuer à manger.

DÉTAILS DÉCISIFS EN CONCLUSION

La première partie de la description qui suit, écrite par Herman Melville, est formulée dans le style pesant propre à la prose américaine classique du dix-neuvième siècle, jusqu’à ce que la vivante description de la main de Billy Budd jaillisse de la page et donne vie au séduisant marin :

Coulé dans un moule propre aux physiques les plus racés de ces Anglais chez qui la souche Saxonne semble ne se mélanger avec aucune autre origine, Normande ou autre, il montrait ce visage plein d’humanité et de bonne disposition que le sculpteur grec donne parfois à son héros Hercule. Mais ceci était subtilement modifié par une autre qualité sous-jacente, l’oreille, petite et bien formée, la cambrure du pied, la courbe de la bouche et de la narine, la main calleuse colorée du jaune-orangé d’un bec de toucan, une main qui raconte des histoires de seaux à goudron et de drisses…

Voici un autre paragraphe écrit sous forme d’exposition, non dramatique, mais qui s’achève par un magnifique détail extrait d’Adolphe, de Benjamin Constant :

C’était l’une de ces journées d’hivers où le soleil semble éclairer la campagne grise d’une lumière mélancolique, comme s’il observait avec pitié cette terre qu’il a cessé de réchauffer. Ellenore suggéra une sortie. “Il fait froid”, répondis-je. “Tans pis, je voudrais aller marcher avec toi.” Elle me prit par le bras ; nous marchâmes un long moment en silence ; elle se déplaçait avec difficulté et s’appuyait presque complètement sur moi. “Arrêtons-nous un instant.” “Non”, répondit-elle. “J’aime sentir que tu me soutiens toujours.” Nous retombâmes dans le silence. Le ciel était calme ; mais les arbres étaient dénudés ; aucune brise dans l’air, aucun oiseau : tout était immobile et le seul bruit que l’on entendait était celui du crissement de l’herbe gelée sous nos pas.

Voici une description du Texan Buck Hipps, dans Les Chevaux tachetés, de William Faulkner :

Il était le deuxième homme à être arrivé dans le wagon. Il était étranger. Il arborait une lourde moustache noire et drue et un large chapeau délavé. Quand il se fraya un chemin et se tourna pour les éloigner des chevaux ils virent, coincée dans les poches de son jean serré, la crosse nacrée d’un lourd pistolet et une petite boite décorée comme celles qui referment de petits gâteaux. “Restez à l’écart, les gars”, dit-il. “Ils sont un peu agités, ça fait longtemps qu’on ne les a pas montés.”

“Depuis quand ?” dit Quick. L’étranger regarda Quick. Son visage était large, plutôt froid et buriné, et ses yeux froids et mornes. Son ventre ne dépassait pas d’un poil de son pantalon étroit.

“Je pense que c’est quand on les a montés sur le ferry pour traverser le Mississippi”, dit Varner. L’étranger regarda Varner. “Je m’appelle Varner”, dit Jody. “Hipps”, répondit l’autre. “Appelez-moi Buck.” Sur le côté gauche de sa tête, cachant l’extrémité supérieure de son oreille, courait une large cicatrice toute fraîche recouverte d’une substance noirâtre semblable à de la graisse à essieux. Ils regardaient la cicatrice. Puis ils l’observèrent retirer la boîte de sa poche et y prendre un gâteau au gingembre qu’il porta à sa bouche, sous la moustache.

Faulkner fournit de nombreux détails descriptifs ici, mais il ne les donne pas tous d’un seul coup, ils sont séparés par de l’action et des dialogues. D’abord la moustache et le chapeau, puis de l’action quand Hipps se fraye un chemin entre les hommes qui observent les chevaux. Viennent ensuite le pistolet et la boîte de gâteaux au gingembre, puis un peu de dialogue. Dans le paragraphe de fin, on nous donne le détail le plus révélateur, la cicatrice toute fraîche, laquelle sous-entend la brutalité de ces chevaux que Hipps essaye de vendre à ces rustres du Mississippi.

Les gâteaux au gingembre deviennent un détail récurrent dans les passages qui suivent : Hipps prenant un gâteau dans sa boite et le portant à sa bouche sous sa moustache est un détail utilisé à plusieurs reprises pour égayer le personnage du Texan.

Dans Ils vinrent à Cordura, les lunettes du Major Thorn, décrites dans ce passage, nous rappellent la lâcheté de ce dernier lors de l’attaque de Pancho Villa sur Colombus, au Nouveau Mexique, pendant laquelle ses lunettes furent brisées :

Le major attendit avant de parler. Il empoigna le volant d’une seule main. C’était un homme de taille moyenne et solidement bâti. La peau de son visage plutôt rond était maculée de poussière. Il portait des lunettes aux montures d’acier qui avaient de toute évidence été brisées, car le bord gauche était fixé à la charnière par un petit bout de chatterton qui formait une boule. Sa vision en était altérée. Quiconque l’observait s’en rendait compte, comme il devait s’en rendre compte lui-même, avec cette tache noire constamment au coin de l’œil.

Ce détail est “symbolique” autant que “réaliste”. Il sert évidemment à établir la présence de l’homme, mais c’est comme symbole de sa lâcheté qu’on le retrouve au centre du roman. Cette tache noire est un rappel constant de la lâcheté de Thorn. Il la voit toujours, au coin de son champ de vision ; les autres soldats qui l’observent la voient aussi. Mais c’est aussi un outil de suspense. Ce nœud qui retient la branche de ses lunettes va-t-il céder à un moment crucial ? Nous commençons à le craindre au fur et à mesure que nous en venons à nous soucier du destin du Major Thorn. On peut presque dire que l’un des petits trucs qui font que le lecteur se sent obligé de terminer le roman est la nécessité de savoir ce qu’il advient de ce petit morceau de chatterton noir.

OBSERVATION ET PERCEPTION

Dans la préface de Pierre et Jean on trouve le très célèbre conseil reçu par Maupassant de la part de son maître Flaubert :

“Le talent exige beaucoup de patience. Il est question de réfléchir longuement et attentivement à ce que vous voulez exprimer, afin de peut-être découvrir un aspect des choses que personne avant vous n’avait encore remarqué ou rapporté. En toute chose il y a une part qui reste inexplorée, car nous avons pris l’habitude de nous souvenir, dès que nous utilisons nos yeux, de ce les gens avant nous ont pensé de ce que nous sommes en train de regarder. Même la plus petite chose contient une part d’inconnu. Nous devons la trouver. Pour décrire un incendie qui fait rage ou un arbre dans la plaine, nous devons observer ce feu ou cet arbre jusqu’à ce qu’ils deviennent pour nous un feu unique ou un arbre unique.

“Voilà comment devenir original.”

Après avoir répété cette vérité encore et encore, qu’il n’existe pas dans le monde entier deux grains de sable identiques, ni deux mains ou deux nez absolument identiques, Flaubert me fit décrire, en quelques phrases, un être ou un objet de telle manière qu’il devienne totalement particuliers, qu’il se distingue de tous les autres êtres ou objets de la même race ou de la même sorte.

“Quand vous passez devant un épicier assis devant sa porte”, me disait-il souvent, “ou un concierge fumant la pipe, ou un conducteur de fiacre, montrez-moi cet épicier ou ce concierge, la façon dont ils se tiennent assis ou debout, leur apparence physique toute entière, et personnifiez par le talent de votre portrait leur nature morale par la même occasion, afin que je ne puisse les confondre avec tout autre épicier ou tout autre concierge. Et montrez-moi, d’un seul mot, en quoi un fiacre ne ressemble pas aux cinquante autres fiacres qui le suivent ou le précèdent.”

Henry James disait que l’écrivain doit être celui qui ne perd rien de ce qui l’entoure. Ce qui ne doit pas échapper aux auteurs, ce sont les détails vivants et révélateurs. Un auteur doit être observateur, et ce qu’il observe, et rassemble, ce sont des détails qui montrent, qui révèlent, qui sous-entendent, qui spécifient, qui construisent le personnage et font avancer l’histoire. Il trouve les détails dans la vie de tous les jours, une scène observée au supermarché ou à la laverie automatique, une conversation entendue dans un bus, par exemple, ou dans les livres qu’il lit. Quelqu’un a dit que l’esprit d’un auteur est une poubelle remplie d’informations disparates. C’est aussi une réserve de détails. En contemplant une scène a laquelle il doit donner vie en fiction, il sélectionne les détails qui serviront le mieux son objectif, il considère les meilleurs moyens de les utiliser, et il restitue ces détails au travers de l’action, en utilisant des impressions sensorielles, et au moyen du point de vue.

DÉTAIL EN MOUVEMENT

Dans cet extrait de Madame Bovary, Charles est venu faire appel à Emma Rouault. La scène est présentée en termes de détails en mouvement :

Un jour il se rendit là-bas vers trois heures. Tout le monde était aux