Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Un chat dans la poche

- Sprache: Französisch

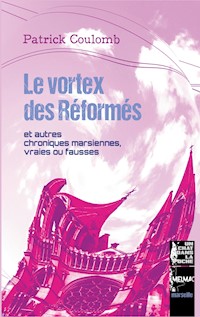

Marseille s'est toujours nourrie d'histoires et de légendes. En 2600 et quelques années, ses habitants ont eu le temps d'y réfléchir... Patrick Coulomb fait ici un travail qui mêle le résumé historique (de quelques catastrophes, mystères et événements divers) à la fantaisie et à l'extrapolation. Sans revenir sur le mythe fondateur de Gyptis et de Protis, il en appelle en revanche aux mânes de quelques animaux emblématiques de la ville, à sa réputation d'épicentre de trafics illicites, à la mémoire d'Arthur Rimbaud et même à la descendance de Jésus... Certains de ces textes ne cherchent pas autre chose qu'être des rappels historiques, d'autres, comme le "Vortex des Réformés", glissent dans une autre dimension...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 162

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur

Pourriture Beach, L’écailler du Sud, 2000

L’illusion du belvédère, L’écailler du Sud, 2003

Voir Phocée et mourir, L’écailler du Sud, 2005

L’inventeur de villes, Gaussen, 2013

#TCDJ - Le Titre Con Du Jour, Ensemble, 2015

La résistible ascension de Marcello Ruffian, Horsain, 2015

On l’appelle Marseille, Gaussen 2017

Les Marseillais – avec François Thomazeau, Ateliers Henry Dougier, 2018

Le chemin le plus court n’est pas la ligne droite, The Melmac Cat, 2020

La Porte des dragons, livre 1 & livre 2, The Melmac Cat, 2021

Sardines – avec François Thomazeau et Thierry Aguila – Cres, 2021

À Omar C., à Philippe C., à Laurent C., partis trop tôt

Pardon à Ray Bradbury, et merci à Jimmy Guieu, Cédric Fabre, Buffalo Bill et Arthur Rimbaud

Note de l’auteur

Chroniques martiennes, chroniques marsiennes

Oui, pardon, donc à Ray Bradbury, à qui j’ai emprunté son titre. Chroniques martiennes. Un des plus célèbres parmi les livres fondateurs de la SF de la deuxième moitié du XXe siècle, publié en France en 1954 chez Denoël, premier titre de la collection « Présence du Futur » qui allait être appelée par la suite à faire découvrir aux petits francophones les bienfaits de la sciencefiction…

Pardon aussi au traducteur de ces Martian Chronicles de Ray Bradbury, Henri Robillot de Massembre, cofondateur du Collège de Pataphysique et traducteur par ailleurs de Hammett, Goodis, Chandler, ou encore du fameux Portnoy et son complexe de Philip Roth.

Je ne dirai pas que j’ai honte, considérons cette évolution de « Chroniques martiennes » en « Chroniques marsiennes » comme une sorte d’hommage. D’autant plus logique que, comme l’a si bien chanté le groupe de rap, marseillais, IAM, Marseille est une planète à part entière… Bienvenue donc sur la « Planète Mars » et dans ces Chroniques marsiennes.

Pour rester dans le thème, il ne sera pas question ici d’une énumération touristique, ni historique, ni même politique (quoi que les politiques tiennent des discours parfois tout aussi surréaliste que certaines inventions de la SF, globalement moins crédibles toutefois…). Il sera question d’anecdotes, de phénomènes, de personnages disons, inattendus. Des ovnis, des dimensions parallèles, un diable, des Peaux-Rouges perdus, des rugissements de lion. Des vérités palpables, des vérités cachées, mais aussi, avouons-le, un joli nombre d’affabulations… Et même, en deuxième partie de cet opus, des « galéjades » parfaitement assumées. Autrement dit un grand n’importe quoi, vous êtes prévenus.

Reste juste une question : ce fameux « vortex » des Réformés, vérité ou invention ?

vortex – définitions

Interprétation picturale spiroïde tendant à montrer une description de l'infini.

Tourbillon creux qui prend naissance, sous certaines conditions, dans un fluide en écoulement.

Ensemble de nuages enroulés en spirale, spécifique d'une dépression.

Phénomène énergétique localisé qui se manifeste par un mouvement d'énergie ascendant ou descendant, et dont la circulation, de type circulaire, s'apparente à une tornade.

Lieu fort en énergie régénératrice qui aide à purifier le corps, l’esprit et l’âme. Un vortex apparaît lorsqu’il y a un déséquilibre localisé entre l’énergie tellurique et l’énergie cosmique.

Ouverture énergétique vers un autre monde, on peut les décrire comme une brèche éthérique vers une autre dimension…

Sommaire

LIVRE UN : Ici tout est vrai, ou presque

1 – La sardine qui a bouché le port

2 – Le rhinocéros du château d’If

3 – La panthère des calanques

4 – Ces lions qui rugissaient

5 – Le dernier duel

6 – La guillotine

7 – Les naufrages du « Liban »

8 – L’immortel, alias Jacky le Mat

9 – Pélerinage au Bar du Téléphone

10 – Un Ange au Vatican

11 – Le diable en bleu de travail, rue Dragon

12 – L’affaire Gaufridy

13 – La geôle d’Edmond Dantes

14 – Une cathédrale sous le Vieux-Port

15 – Le vortex spatio-temporel des Réformés

16 – Buffalo Bill et un indien

17 – Ovnis

18 – Jimmy Guieu

19 – Rimbaud et Marseille

LIVRE DEUX : Ici tout est faux, ou presque

Nota

20 – Le centre du monde, vraiment ?

21 – L’évasion de Poupoule

22 – Dieu est un ours en colère

23 – La procession

24 – Sous le métro, aux Réformés

25 – Une ville tellurique

26 – Norton (vieille blague, connue de quelques connaisseurs, légèrement rewritée ici)

27 – La sardine qui a bouché le port

28 – Les descendants de Jesus

29 – Le retour de Saucisse

30 – Marseille indépendante

31 – Le Cercle du Lacydon

LIVRE UN

Ici tout est vrai, ou presque

1 – La sardine qui a bouché le port

Nous allons commencer par cette histoire-là, ainsi en serons-nous débarrassés. L’histoire de « la sardine qui a bouché le port » tient une bonne place dans la mauvaise image de marque de Marseille. Elle est un de ces sujets qui fâchent les Marseillais parce qu’il permettent de mettre le doigt sur leur sens inné de l’exagération (comprenez, parce que cela permet aux autres Français, Parisiens en tête, de se moquer d’eux) : cette fameuse sardine qui aurait bouché le port, ah ouais, quand même. Une sardine… C’est pas bien gros, une sardine, ça fait quoi, dans les sept à huit centimètres ? Une dizaine ? (Renseignement pris, ça peut aller jusqu’à vingt-cinq centimètres, pour les vieilles sardines, et encore, celles de l’Atlantique. En Méditerranée, niet ). Donc, avec un petit poisson de, maximum, vingt centimètres, on aurait bouché le port de Marseille ? C’est sûr que là, question exagération, ils y vont fort les Marseillais.

Bon, voilà, le débat est posé.

Sauf qu’en réalité, les Marseillais le savent, ils peuvent sauter ce texte et passer directement au petit 2, ce n’est évidemment pas une sardine qui a bouché le port de leur ville. Il ne faudrait pas exagérer sur la capacité des Marseillais à exagérer. Quand ils le font, ils sont bien plus malins que ça, ils font en sorte de laisser à l’auditoire un doute suffisant pour que leurs galéjades (c’est un mot marseillais) soient crédibles ! Des histoires de sardines qui bouchent des ports ou de maquereaux qui dirigeraient des réseaux de prostitution, non. Ah, si, pour les maquereaux, le monde est étrange tout de même.

Donc, si aucune sardine n’est à même de boucher un port, que s’est-il passé pour que cette histoire soit rentrée dans la légende locale, voire nationale ?

Comme chacun sait, Marseille est un port, ça, c’est la vérité. Un port important en Méditerranée, le plus important même des décennies durant. A l’époque où se déroule notre histoire – à la fin du XVIIIe siècle – le port de Marseille commerce avec toute la Méditerranée, les « Echelles du Levant » (les ports de l’Empire ottoman) et au-delà. C’est le Lacydon (l’actuel Vieux-Port, au cœur de la ville) qui est l’épicentre de cette activité, c’est là que viennent charger et décharger les bateaux, c’est là que se concentre ce monde de la mer qui est la richesse de la cité phocéenne. Mais, pour rentrer dans le port, il faut passer un chenal, plutôt étroit, qui le protège...

C’est ici que va se dérouler le « drame ». En 1779, sous le règne de Louis XVI, le ministre de la Marine se nomme Antoine de Sartine. Si bien qu’un navire portait son nom, illustre, la Sartine. Or, la Sartine avait été affrétée pour un échange de prisonniers et, quelques mois plus tard, en mai 1780, le navire transporte le vicomte de Barras, officier commandant le régiment français d'infanterie de Marine de Pondichéry qui avait été capturé par les Britanniques l'année précédente, puis libéré. La Sartine, ramène donc en France cet officier libéré, mais se retrouve – d’après un malentendu rapportent les chroniques – sous le feu des Anglais… Le HMS Romney ouvre le feu sur la Sartine au niveau du détroit de Gibraltar. La capitaine est tué, ainsi que deux hommes d’équipage puis, s’avisant de sa méprise, le capitaine du navire anglais laisse filer la Sartine qui peut poursuivre sa route jusqu’à Marseille.

Mais les malheurs du vaisseau n’étaient pas terminés. Sans capitaine, la Sartine arrive bel et bien au port de Marseille, mais, sans capitaine donc, amoindri quant à ses capacités de naviguer au plus serré, une erreur de navigation l’envoie sur les rochers qui ouvrent – ou ferment, selon où vous vous placez – le chenal du port de Marseille. Le bateau coule. Et, de fait, bouche tant l’entrée que la sortie du port. La Sartine sera rapidement dégagée, treuillée et amenée à quai, mais le mal est fait : la Sartine a bouché le port deviendra vite « la sardine a bouché le port »…

Vous connaissez maintenant toute l’histoire, nous allons pouvoir passer à des mystères bien plus mystérieux.

2 – Le rhinocéros du château d’If

Puisque c’est sur un thème animalier que c’est ouvert cet ana (Ndlr, au cas où : « un ana est un recueil d'anecdotes relatives à la vie, de faits notables, de récits piquants, de traits, de pensées, d'aphorismes », nous précise le dictionnaire en ligne lintern@ute), puisqu’on causait bestioles donc, voici le rhino du château.

L’histoire se passe en 1516, sous François Ier. Rien à voir donc avec Ionesco ni avec le zoo de La Barben (où se situe un centre de reproduction des rhinocéros en partenariat avec « Save the Rhino »), mais tout à voir avec les têtes couronnées de l’époque. Cette année-là, le roi du Portugal, Manuel 1er, qui était très intéressé par les conquêtes asiatiques de sa flotte, avait notamment vu ses navigateurs mettre le pied sur l’île de Timor (dont la partie orientale est resté portugaise jusqu’en 1975). Pour se faire bien voir du pape, Léon X, ce roi, dont l’empire était fort vaste, s’étendant de l’Amérique du Sud à l’Extrême-Orient, décida d’offrir au boss de la chrétienté un rhinocéros (la belle bête est passée à l’immortalité grâce au graveur allemand Albrecht Dürer qui en fit son portrait à Lisbonne d’après des croquis anonymes). Ce rhinocéros venait du sultanat de Cambay (l’actuel Gujarat, au nord-ouest de l’Inde), il avait été offert au gouverneur de l’Inde portugaise à Goa, Alfonso de Albuquerque, par le sultan Muzaffar Shah II, pour s’excuser en quelque sorte, d’avoir refusé au Portugal de construire un fort sur l’île de Diu. L’animal et son cornac furent embarqués à Goa sur la Nossa Senhora da Ajuda, en janvier 1515, au sein d’une flotte rapatriant à Lisbonne épices et autres produits. Les vaisseaux firent escale à Madagascar, sur l'île de Sainte-Hélène et aux Açores. Quatre mois plus tard, le 20 mai 1515, la flotte arriva dans le port de Lisbonne. Le rhinocéros devint instantanément une sorte de vedette internationale. C’était un événement extraordinaire : on savait que cet animal existait (les chroniques rapportent celui de Pompée, celui d’Octave, celui de Domitien, qui fit frapper monnaie à son effigie, celui de Caracalla, tous présentés dans les arènes lors de jeux ou de cérémonies) mais on n’en n’avait pas vu en Europe depuis plus de mille ans, depuis 248 et les Jeux Séculaires qui marquèrent les mille ans de la fondation de Rome, sous le règne de l’empereur Philippe l’Arabe (il était né dans l’actuelle Syrie) pour lesquels une phénoménale ménagerie fut présentée aux foules impériales.

Bref, revenons à notre rhino du XVIe siècle… A peine arrivée de ses Indes natales, la pauvre bête, sorte de mythe, parfois confondue alors avec la licorne, fut l’objet de toutes les curiosités. Erudits et savants s’y intéressèrent, le roi organisa une parade dans les rues de Lisbonne, ainsi qu’un combat entre le rhinocéros et un éléphant, appartenant lui aussi à la ménagerie du roi, combat qui se solda par la fuite de l’éléphant vers ses quartiers et la victoire du rhinocéros par abandon, en somme.

Puis Manuel décida d’offrir le rhinocéros au pape Léon X, un membre de la famille Médicis dont il entendait solliciter l’appui afin de garantir les droits coloniaux du Portugal. En décembre 1515, notre pauvre bête (je dis pauvre, non seulement pour ses tribulations bien loin de son Gujarat natal, mais aussi pour son horrible mort, vous comprendrez bientôt) embarqua, parée de velours vert, à bord du João de Pina. Suivant la chronique, le pape Léon X, à qui Manuel avait déjà offert précédemment un éléphant, souhaitait lui aussi organiser un combat entre ces deux bêtes…

Un rhinocéros sur un voilier – on espère pour lui qu’il n’avait pas le mal de mer - il vaut mieux sans doute lui donner quelques occasions de se dégourdir les jambes. Chemin faisant donc, le 23 janvier 1516, le João de Pina accosta sur l’île d’If, en rade de Marseille. Dès le lendemain, l’animal, alors célébrissime dans toute l’Europe, reçut la visite du roi de France François 1er, descendu tout exprès de son pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume. Ainsi, le vainqueur de Marignan fut le dernier ou presque à avoir vu vivant notre héros unicorne. Quelques jours plus tard, le João de Pina, alors qu’il croisait le long des côtes ligures, fut pris dans une tempête au large de Porto Venere, dans les Cinque Terre. L’animal, qui était enchaîné, n’eut aucune chance et mourut noyé dans le bateau qui sombrait.

S’il prend quelques libertés avec cette formidable histoire, le roman de Lawrence Norfolk Le rhinocéros du pape est une belle opportunité pour plonger dans cette incroyable aventure.

3 – La panthère des calanques

Une sardine, un rhinocéros… Pourquoi pas une panthère ? Si elle a à Marseille sa boutique et le t-shirt à son effigie que vend ladite boutique, « la panthère des calanques » ressort de la rumeur. L’affaire date de 2004 et la presse s’en est alors largement fait l’écho, non seulement à Marseille, mais aussi la presse parisienne. Une patrouille de gardes forestiers en 4 x 4 dans le secteur de Luminy avait observé le félin à une cinquantaine de mètres de sa route, dans un vallon, racontant l’avoir vue faire quelques sauts « très courts, très gracieux, mais suffisants pour distinguer qu'il s'agissait bien d'une panthère noire, pas très grande ». Dans son édition du 23 juin 2004, l’Obs relate que « plusieurs gardeschasse et experts de l'ONF ont observé longuement lundi 21 juin au soir à la jumelle le félin, recherché depuis trois semaines dans les calanques au sud de Marseille. » Waouh ! Attention danger ! La bête s’est-elle échappée d’un zoo ? Etait-elle l’animal de compagnie un peu voyant d’un particulier en mal d’exotisme ? C’est alors qu’intervient une élue municipale de l’équipe Gaudin, Laure-Agnès Caradec, alors conseillère déléguée aux espaces verts et à la protection des calanques… « Il s’agit d’un chat exceptionnellement gros », affirme au journal La Provence Mme Caradec, qui décide de laisser tomber la battue prévue le lendemain pour lui mettre la main dessus. La panthère, vraie ou fausse, avait obligé la collectivité à interdire toute promenade dans le massif des calanques. Quelques années plus tard, en juillet 2012, une autre panthère putative a fait son apparition à quelques dizaines de kilomètres, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le mystère reste entier, qui sait si une famille de panthères n’a pas élu domicile dans notre région. Et n’y a pas fait des petits. Le loup n’a qu’à bien se tenir, il va avoir de la concurrence pour ce qui est d’égorger les moutons…

4 – Ces lions qui rugissaient

Puisqu’on en était aux animaux… Une sardine (j’en ris encore), une panthère (du grand n’importe quoi, en somme), voici les lions et l’éléphant. Ceux de feu le zoo de Marseille. Avant d’en venir aux lions parlons un peu de Poupoule, vedette de ce fameux zoo… Un éléphant appelé Poupoule, alors là, vraiment… De fait, Poupoule ne s’appelait pas Poupoule, mais « Frazor », et n’était pas un éléphant, mais une éléphante. Arrivée d’Asie au zoo de Marseille en 1924, elle était alors âgée de 19 ans, explique Christophe Borrely dans son livre Le Jardin Zoologique de Marseille. Son surnom, un rien moqueur, de Poupoule, qui a pourtant a fait sa renommée, elle le doit au maire de Marseille de l’époque, le docteur Siméon Flaissières (maire de 1892 à 1902, puis de 1919 à 1931, année à laquelle il est décédé, à l’âge de 80 ans). Mais le « bon docteur Flaissières » avait semé la graine de la « poupoulitude », et, des décennies durant, tous les éléphants du zoo furent ainsi surnommés. Poupoule, les voisins du zoo, boulevard Philippon, boulevard Montricher, boulevard du Jardin Zoologique, boulevard Cassini, rue Lacépède, impasse Montbard, et même avenue des Chartreux, l’ont sûrement entendu barrir, aux heures creuses de la nuit.

Mais ceux que l’on entendait, aussi, mieux, plus fort, de manière plus angoissante, plus loin, jusqu’à la Préfecture ou à Castellane lorsque le calme et les vents portaient leurs voix – je m’en souviens, je les ai entendus moi-même, pourtant je n’habitais pas le quartier – c’étaient les fauves. Des rugissements dans la nuit marseillaise. Comme si soudain la jungle s’était emparée de la ville. Comme si une nature revancharde avait voulu nous prévenir.

Dans les années 1960, précise encore le même Christophe Borrely dans son ouvrage, ce sont 17 lions qui sont acquis par le zoo de Marseille. On imagine la puissance sonore. A 110 décibels, un lion peut être entendu jusqu’à 8 kilomètres lorsqu’il rugit. Certes, on est loin des 170 décibels d’un tir de kalach, bruit plus fréquent aujourd’hui à Marseille que les rugissements de lion, mais 17 lions d’un coup…

Brutus, Daya, Mina, Porthos, Sultan et leurs camarades (quelques-uns des noms des lions que nous avons pu retrouver) ont à leur manière bercé les nuits des petites marseillaises et des petits marseillais des années durant.

5 – Le dernier duel

Comme vous le savez sans doute, Marseille – l’entité Marseille, c’est-à-dire la somme de son histoire + de sa position géographique, « tellurique » même, aime à dire l’auteur Henri-Frédéric Blanc + les réflexions de ses habitants et de ses nonhabitants à son sujet + allez savoir quoi encore – tendrait à laisser croire qu’elle n’est pas une ville comme les autres. Que les choses s’y passeraient « différemment ». Que les Marseillaises et les Marseillais auraient un état d’esprit particulièrement rebelle. Que la France n’aurait pas la même saveur sans Marseille. Que le foot y est roi. Le pastis aussi, la pétanque pareil, la sieste itou. Et la paresse bien sûr.

Hop, hop, hop, n’en jetez plus, la coupe est pleine.

Il y a peut-être un fond de vérité dans tout cela. Si l’on cherche des preuves, ou tout au moins des indices, du fait que Marseille n’est pas tout à fait une ville comme les autres, à dire vrai, on peut en trouver quelques-uns. En voici un. Le dernier duel. Oui, le dernier duel qui eut jamais lieu en France. Attention, pas une provocation entre deux gangsters qui se serait terminée à coups de flingues dans le quartier de l’opéra ou sur la dalle d’une cité quelque part dans un quartier nord ou est. Non. Un duel à l’épée, dans les règles de l’art. Pour l’honneur et entre gens de bonne compagnie. L’un était maire de Marseille, député SFIO, président de son groupe à l’Assemblée nationale, futur ministre de l’Intérieur. L’autre un élu gaulliste du Val d’Oise. Gaston Defferre et René Ribière ont croisé le fer dans le parc d’un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine le 21 avril 1967 au petit matin. Quatre minutes d’un combat de cape et d’épée digne des meilleurs films du genre et qui vit la victoire du maire de Marseille, Gaston Defferre, qui par deux fois fit couler le sang de son adversaire, au bras. Deux blessures sans gravité, que l’on se rassure.

La veille, à l’Assemblée, Defferre avait lancé à Ribière un retentissant « Taisez-vous, abruti !