Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine gelungene Satire auf den Adel des 19. Jahrhunderts.

Das E-Book Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

Georg Weerth

Inhalt:

Georg Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats

Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

Vorspiel

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Nachspiel

Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski, G. Weerth

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN:9783849639556

www.jazzybee-verlag.de

www.facebook.com/jazzybeeverlag

Georg Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats

Aus: "Der Sozialdemokrat" Nr. 24 vom 7. Juni 1883

Handwerksburschenlied

Von Georg Weerth (1846)

Wohl um die Kirschenblüte

Da haben wir logiert,

Wohl um die Kirschenblüte

In Frankfurt einst logiert.

Es sprach der Herbergsvater:

"Habt schlechte Röcke an!"

"Du lausiger Herbergsvater,

Das geht Dich gar nichts an!

Gib uns von Deinem Weine,

Gib uns von Deinem Bier;

Gib uns zu Bier und Weine

Auch ein gebraten Tier."

Da kräht der Hahn im Spunde -

Das ist ein guter Fluß.

Es schmeckt in unsrem Munde

Als wie Urinius.

Da bracht' er einen Hasen

In Petersilienkraut,

Vor diesem toten Hasen

Hat es uns sehr gegraut.

Und als wir waren im Bette

Mit unsrem Nachtgebet,

Da stachen uns im Bette

Die Wanzen früh und spät.

Das ist geschehn zu Frankfurt,

Wohl in der schönen Stadt,

Das weiß, der dort gelebet

Und dort gelitten hat.

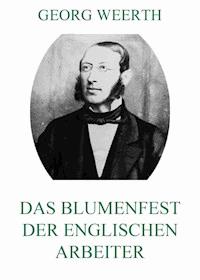

Dieses Gedicht unseres Freundes Weerth habe ich unter dem Nachlaß von Marx wieder aufgefunden. Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats, war von rheinischen Eltern in Detmold geboren, wo sein Vater geistlicher Superintendent war. Als ich mich 1843 in Manchester aufhielt, kam Weerth als Kommis seiner deutschen Firma nach Bradford, und wir verbrachten viele heitere Sonntage zusammen. 1845, als Marx und ich in Brüssel wohnten, übernahm Weerth die kontinentale Agentur seines Handlungshauses und richtete es so ein, daß er sein Hauptquartier ebenfalls in Brüssel nehmen konnte. Nach der 1848er Märzrevolution fanden wir uns alle in Köln zur Gründung der "Neuen Rheinischen Zeitung" zusammen. Weerth übernahm das Feuilleton, und ich bezweifle, ob je eine andere Zeitung ein so lustiges und schneidiges Feuilleton hatte. Eine seiner Hauptarbeiten war: "Leben und Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski", die Abenteuer des von Heine im "Atta Troll" so benamsten Fürsten Lichnowski schildernd. Die Tatsachen sind alle wahr; wie wir sie erfuhren, darüber vielleicht ein andermal. Diese Schnapphahnski-Feuilletons sind 1849 bei Hoffmann u. Campe gesammelt als Buch erschienen und noch heute äußerst erheiternd. Da aber Schnapphahnski-Lichnowski am 18. September 1848 mit dem preußischen General von Auerswald (ebenfalls Parlamentsmitglied) die den Frankfurter Barrikadenkämpfern zuziehenden Bauernkolonnen spionieren ritt, bei welcher Gelegenheit er und Auerswald von den Bauern verdientermaßen als Spione totgeschlagen wurden, richtete die deutsche Reichsverweserschaft eine Anklage gegen Weerth wegen Beleidigung des toten Lichnowski, und Weerth, der längst in England war, bekam drei Monate Gefängnis, lange nachdem die Reaktion der "N.Rh.Ztg." ein Ende gemacht hatte. Diese drei Monate hat er denn auch richtig abgesessen, weil seine Geschäfte ihn nötigten, Deutschland von Zeit zu Zeit zu besuchen.

1850/51 reiste er im Interesse einer anderen Bradfordcr Firma nach Spanien, dann nach Westindien und über fast ganz Südamerika. Nach einem kurzen Besuch in Europa kehrte er nach seinem geliebten Westindien zurück. Dort wollte er sich das Vergnügen nicht versagen, das wirkliche Original des Louis-Napoleon III., den Negerkönig Soulouque auf Haiti, einmal anzusehen. Aber er bekam, wie W. Wolff, 28. August 1856, an Marx schreibt, "Schwierigkeiten mit den Quarantäne-Behörden, mußte sein Projekt aufgeben und sammelte auf der Tour die Keime zu dem (gelben) Fieber, das er mit nach Havanna brachte. Er legte sich nieder, eine Gehirnentzündung trat hinzu und - am 30. Juli - starb unser Weerth in Havanna."

Ich nannte ihn den ersten und bedeutendsten Dichter des deutschen Proletariats. In der Tat sind seine sozialistischen und politischen Gedichte denen Freiligraths an Originalität, Witz und namentlich an sinnlichem Feuer weit überlegen. Er wandte oft Heinesche Formen an, aber nur, um sie mit einem ganz originellen, selbständigen Inhalt zu erfüllen. Dabei unterschied er sich von den meisten Poeten dadurch, daß ihm seine Gedichte, einmal hingeschrieben, total gleichgültig waren. Hatte er eine Abschrift davon an Marx oder mich geschickt, ließ er die Verse liegen und war oft nur schwer dazu zu bringen, sie irgendwo drucken zu lassen. Nur während der "Neuen Rheinischen Zeitung" war das anders. Warum, zeigt folgender Auszug eines Briefes von Weerth an Marx, Hamburg, 28. April 1851:

"Übrigens hoffe ich Dich Anfang Juli in London wiederzusehen, denn ich kann diese grashoppers (Heuschrecken) in Hamburg nicht länger ertragen. Es droht mir hier eine glänzende Existenz, aber ich erschrecke davor. Jeder andere würde mit beiden Händen zugreifen. Aber ich bin zu alt, um ein Philister zu werden, und jenseit der See liegt ja der ferne Westen ...

Ich habe in der letzten Zeit allerlei geschrieben, aber nichts beendigt, denn ich sehe gar keinen Zweck, kein Ziel bei der Schriftstellerei. Wenn Du etwas über Nationalökonomie schreibst, so hat das Sinn und Verstand. Aber ich? Dürftige Witze, schlechte Spaße reißen, um den vaterländischen Fratzen ein blödes Lächeln abzulocken - wahrhaftig, ich kenne nichts Erbärmlicheres! Meine schriftstellerische Tätigkeit ging entschieden mit der 'Neuen Rheinischen Zeitung' zugrunde.

Ich muß gestehen: so leid es mir tut, die letzten drei Jahre für nichts und wieder nichts verloren zu haben, so sehr freut es mich, wenn ich an unsere Kölner Residenz denke. Wir haben uns nicht kompromittiert. Das ist die Hauptsache! Seit Friedrich dem Großen hat niemand das deutsche Volk so sehr en canaille behandelt wie die 'Neue Rheinische Zeitung'.

Ich will nicht sagen, daß dies mein Verdienst war; aber ich bin dabei gewesen ...

O Portugal! O Spanien!" (W. kam gerade dorther.) "Hätten wir nur deinen schönen Himmel, deinen Wein, deine Orangen und Myrthen! Aber auch das nicht! Nichts als Regen und lange Nasen und Rauchfleisch!

Bei Regen mit langer Nase

Dein G. Weerth."

Worin Weerth Meister war, worin er Heine übertraf (weil er gesunder und unverfälschter war) und in deutscher Sprache nur von Goethe übertroffen wird, das ist der Ausdruck natürlicher, robuster Sinnlichkeit und Fleischeslust. Manche der Leser des "Sozialdemokrat" würden sich entsetzen, wollte ich die einzelnen Feuilletons der "Neuen Rhein. Zeitung" hier abdrucken lassen. Es fällt mir jedoch nicht ein, dies zu tun. Indes kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß auch für die deutschen Sozialisten einmal der Augenblick kommen muß, wo sie dies letzte deutsche Philistervorurteil, die verlogene spießbürgerliche Moralprüderie offen abwerfen, die ohnehin nur als Deckmantel für verstohlene Zotenreißerei dient. Wenn man z.B. Freiligraths Gedichte liest, so sollte man wirklich meinen, die Menschen hätten gar keine Geschlechtsteile. Und doch hatte niemand mehr Freude an einem stillen Zötlein, als gerade der in der Poesie so ultrazüchtige Freiligrath. Es wird nachgerade Zeit, daß wenigstens die deutschen Arbeiter sich gewöhnen, von Dingen, die sie täglich oder nächtlich selbst treiben, von natürlichen, unentbehrlichen und äußerst vergnüglichen Dingen ebenso unbefangen zu sprechen wie die romanischen Völker, wie Homer und Plato, wie Horaz und Juvenal, wie das Alte Testament und die "Neue Rheinische Zeitung".

Übrigens hat Weerth auch minder anstößige Sachen geschrieben, und von diesen werde ich mir die Freiheit nehmen, von Zeit zu Zeit einiges dem Feuilleton des "Sozialdemokrat" zuzuschicken.

F. Engels

Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

Vorspiel

Als der Verfasser des Lebens und der Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski die ersten Arabesken seiner wundervollen affen- und ebenteuerlichen Geschichte schrieb, da fiel es ihm im Traume nicht ein, daß zur Belohnung für all die herrlichen Erzeugnisse seines unsterblichen Geistes einst ein Gerichtsvollzieher bei ihm erscheinen werde, um ihn mit würdiger Miene, aber in sehr nachdrücklichem Tone vor den Herrn Instruktionsrichter des Königlich-Preußischen Landgerichtes in Köln zu zitieren.

Der Verfasser des Schnapphahnski hielt sich bisher für einen der unschuldigsten Menschen unsres verderbten Jahrhunderts. Er hatte sich oft darüber geärgert – denn nichts ist langweiliger und uninteressanter als die Unschuld. Als er aber den Gerichtsvollzieher sah und den Erscheinungsbefehl, in dem es klar und deutlich zu lesen war, daß er sich binnen zwei Tagen in dem Verhörzimmer des Richters melden solle, widrigenfalls nach der ganzen Strenge der Gesetze gegen ihn verfahren werde – kurz, als er sich davon überzeugte, daß man ihn für nichts mehr und nichts weniger als einen – Verbrecher halte: da sprang er empor mit dem Schrei des Emzückens, mit dem Jubel der Freude ob der endlich verlorenen Unschuld – er warf den Sessel um und den Tisch und alles, was darauf stand, und wäre fast dem Gerichtsvollzieher um den Hals gefallen, um ihn zu herzen und zu küssen, und ein über das andere Mal frohlockte er: »Ich bin ein Verbrecher! ein Verbrecher! Verbrecher!«

Die Freude des Verfassers hat sich seitdem in etwa gelegt. Er erschien nämlich wirklich vor Gericht, und es wurde ihm plötzlich sehr seltsam zumute. Das heilige Gerichtsgebäude der fröhlichen Stadt Köln machte trotz alledem einen unangenehmen Eindruck auf ihn. Mit den zwei nach vorn gekrümmten Seitenflügeln schien es ihn wie mit zwei abscheulichen Armen ergreifen und nicht wieder loslassen zu wollen. Und als nun gar rechts einige Erzengel der Gerechtigkeit mit langen Schleppsäbeln und großen häßlichen Schnurrbärten aufmarschierten und links Advokaten, Instruktionsrichter und Landgerichtsräte – alles Leute, die am Abend, im Wirtshause, bei einer Flasche Wein ganz manierlich aussehen – in langen wallenden Talaren, mit weißen Beffchen und altmodischen, höchst schauerlichen Mützen vorbeispazierten: da regte sich mit einem Male eine gewisse Stimme in der Seele des Angeklagten und sprach: »Wehe dir, wenn du etwas Böses getan hast; mit der heiligen Themis ist nicht zu spaßen!«

Doch was soll ich meinen Lesern die Gemütsbewegungen des unglücklich-glücklichen Verfassers noch weiter schildern –? Was geht meine Leser der Verfasser an? – Wenden wir uns daher zu dem Prozesse selbst.

Die Anklage lautet auf Verleumdung. Cervantes verleumdete den Don Quijote, Louvet verleumdete den Chevalier Faublas, ich soll den Ritter Schnapphahnski verleumdet haben. Das ist schrecklich!

Hat man den Cervantes gehängt? Nein. Hat man den Louvet guillotiniert? Nein. Wird man mich köpfen?

Wer weiß es? Es wäre schade um mich. Es gibt nichts Schlimmeres auf Erden, als wenn man den Kopf verliert.

Einstweilen besitze ich ihn noch, und hin und her habe ich mich besonnen, ob es wohl schon je so etwas gegeben hat, was dem Prozesse Schnapphahnski ähnlich sah. Die heilige Justiz möge mir verzeihen, wenn ich ihr unrecht tue – ich konnte noch nichts finden. Und nähmt ihr die Flügel der Morgenröte und flögt bis zum äußersten Meere: ihr fändet noch keinen zweiten Prozeß Schnapphahnski.

Das einzige, was ihm entfernt ähnlich sieht, finden wir aufgezeichnet in dem 11. und 12. Kapitel des 2. Buches der »Erschrecklichen Heldentaten und Ebenteuer Pantagrueli, der Dipsoden König, in sein ursprünglich Naturell wiederhergestellt durch Meister Alcofribas, der Quintessenz Abstraktor«. Ich brauche meinen Lesern nicht zu bemerken, daß dieser Alcofribas niemand anders ist als: Meister Franz Rabelais, der Arzenei Doktoren.

Meister Franz schildert uns in dem erwähnten Kapitel seines unübertrefflichen Werkes, für das er ebenfalls weder gehängt, guillotiniert noch geköpft wurde: den Prozeß Leckebock-Saugefist. Um meinen Lesern einen Vorgeschmack von dem möglicherweise zum wirklichen Ausbruch kommenden Prozeß Schnapphahnski zu geben, führe ich das Plädoyer jenes merkwürdigen Falles wörtlich an:

»Da sprach Pantagruel zu ihnen: Seid ihr es, die ihr den großen Streit mit einander habt? – Ja, gnädiger Herr, antworteten sie. – Und welcher von euch ist der Kläger? – Ich bin's, sprach Herr von Leckebock. – Nun, mein Freund, so erzählet uns also Punkt für Punkt euren Handel rein nach der Wahrheit: denn bei dem hohen Sakrament! wo ihr auch nur ein Wort dran lügt, hol ich den Kopf euch von den Schultern, und will euch weisen, daß man in Rechten und vor Gericht nur die lautere Wahrheit sagen soll. Darum hütet euch also wohl, eurer Sache etwas zuzusetzen oder davonzutun! Saget an.

Da begann denn Leckebock wie folgt: Gnädigster Herr, es ist wohl wahr, daß eine brave Frau meines Hofes Eier zu Markte trug – bedeckt euch, Leckebock, sprach Pantagruel. – Großen Dank, Herr, sagt' der Junker: doch weiter im Text: zwischen den beiden Wendezirkeln kam sie sechs Kreuzer zenithwärts und einen Stüber, in Betracht daß die Riphäischen Berg dies Jahr sehr unfruchtbar an Gimpel-Schneisen gewesen waren, mittels eines Aufruhrs, der sich zwischen den Kauderwelschen und den Accusirnern erhoben, wegen der Rebellion der Schweizer, die sich auf Pumpzig an der Zahl zum Heereszug gen Neuennadel versammelt hatten, im ersten Loch des Jahres, da man die Supp den Ochsen, und den Jungfrauen den Kohlenschlüssel zum Haberschmaus für die Hund verabreicht'. Die ganze Nacht ward (Hand am Pot) nichts weiter geschafft, als daß man Bullen expediert auf Posten zu Fuß und Knecht zu Roß, um alle Kähn in Beschlag zu nehmen, denn die Schneider wollten ein Blaserohr aus den gestohlenen Flecken machen, den Ocean zu überdachen, der damals nach der Heubinder Meinung mit einem Krautgemüs schwanger ging. Aber die Physici meinten, es wär an seinem Wasser kein Zeichen zu sehen so deutlich wie am Fuß des Trappen, Hellebarden mit Senf zu pappen, wofern nicht die Herren Oberrichter der Syphylis aus Be Moll verböten hinter den Laubwürmern drein zu stoppeln, und also während des Gottesdiensts spazieren zu gehen. Ha, ihr Herren, Gott helf uns weiter nach seinem Rat, und, wider des Unglücks böse Tück zerbrach ein Kärrner nasenstüblings sein Peitsch: denn das Gedächtniß verrauchet oft, wenn man die Hosen verkehrt anzeucht. – Hier sprach Pantagruel: Sacht, mein Freund, nur sacht! sprecht langsam, ereifert euch nicht. Ich versteh den Kasus; fahret fort.«

Und Leckebock fuhr fort, noch eine halbe Stunde lang zu reden, in bisheriger Weise. Nachdem er sich aber aller seiner Weisheit entledigt hatte, setzte er sich und murmelte: »Demnach, Gestrenger, bitt ich schön, Euer Hoheit woll in dieser Sach erkennen und sprechen was Rechtens ist, nebst Kost, Zinsen und Schadenersatz.«

Da erhob sich Herr von Saugefist; er räusperte sich vierundsechzigmal und erwiderte: »Gnädigster Herr, und ihr andern Herren, wenn die Bosheit der Menschen so leicht nach kategorischem Urtheil erkannt würd', als man die Mücken im Milchnapf sieht, so würd' das Vier-Ochsen-Land von den Ratzen nicht so zerfressen sein als es ist, und manche zu schimpflich gestutzte Ohren würden annoch auf Erden sein. Denn obschon was die Geschicht des Facti und den Buchstaben anbetrifft, des Gegners Bericht auf ein Härlein wahr ist, so sieht man doch gleichwohl, meine Herren, die Listen, Schlich und die feinen Häklein, und sieht wo der Hund begraben liegt. Ey heilige Dam! man kann den Schnabel nicht mit Kuhmist heitzen, ohne sich Winterstiefel zu kaufen, und die Schaarwach kriegt ein Klystier-Decoct oder den Kackstoff. Muß man derhalb die hölzernen Bratspieß schmoren? Doch der Mensch denkt und Gott lenkt, und wenn die Sonne hinunter ist, sitzt alles Vieh im kühlen Schatten. Anno Sechs und dreißig kaufte ich mir noch einen Fuchsschwanz. Er stand fein hoch und kurz: die Woll' so ziemlich, aber gleichwohl hing der Notar sein Cetera daran.

Ich bin kein Studierter, aber im Buttertopf, wo die vulkanischen Instrument besiegelt wurden, ging das Gerücht, der gepökelte Ochs, der spüret den Wein in stockfinsterer Mitternacht ohn Licht aus, und stäcke er auch zu unterst im Sack des Kohlenbrenners. Zwar ist an dem, daß die vier Ochsen, von denen die Rede ist, einigermaßen ein kurzes Gedächtniß hatten, doch was die Murrner anbetrifft, so hätten sie auch bei der Hundshochzeit zum Garaus geblasen und der Notar hätte auf kabbalistisch seinen Rapport darüber erstattet, daß sechs Morgen Wiesenland keine drei Flaschen Dinte geben.«

So sprach auch Saugefist noch eine lange Weile. Als er aber ebenfalls ausgeredet, »erhub sich Pantagruel, rief alle Präsidenten, Räth und Doctores zusammen, und sprach zu ihnen: Wohlan ihr Herren, ihr habt nun vivae vocis oraculo den Handel gehört, davon die Red ist; was dünkt euch dazu?

Und sie antworteten: Freilich haben wir's gehört, aber wir verstanden für'n Teufel auch nicht ein Wörtlein davon. Bitten Euch demnach una voce unterthänigst um die Gunst, daß Ihr nach Eurer Einsicht wollt das Urthel sprechen.«

Da nahm Pantagruel das Wort und sprach: »Auf Vernehmen, Anhörung und reifliches Erwägen des Streites der Herren von Leckebock und Saugefist, erkennt das Gericht, daß in Betracht dessen und dessen und in Erwägung, daß die Glas-Molken auf nächsten Mai in Mitten August zahlbar sind, und die Guttural-Beinschellen durch Heu verstopft werden müssen, jene zu leisten schuldig sind und Freund wie vor, ohne Kosten, aus Ursach.

Also lautete die Fällung des Urtheils und beide Theile gingen zufrieden mit dem Bescheid von dannen, welches schier ein unglaublich Ding war: denn seit dem großen Regen hätt' man noch nicht erlebt und wird's auch schwerlich in dreizehn Jubeljahren erleben, daß zwo uneinige Parteien in einem Rechtsstreit ebenmäßig das Endurtheil gut heißen sollten.

Die übrigen anwesenden Räthe und Doctoren aber saßen dort wohl noch an drei Stunden steif und starr in stummer Verzückung, außer sich für Staunen ob des Pantagruels übermenschlicher Weisheit, welche sie aus Entscheidung dieses so schweren und kitzlichen Handels klar erkannten. Und säßen noch allda, wenn man nicht Essig und Rosenwasser die Fülle gebracht hätte, zu Erweckung ihrer fünf Sinne und Lebensgeister, da denn Gott ewig Lob für sei. –«

So weit Alcofribas, der Quintessenz Abstraktor.

Vordem Prozeß der Herren Leckebock und Saugefist gab es keinen ähnlichen: und nach ihm gab es nur den des berühmten Ritters Schnapphahnski.

Erwarten wir von ihm das Möglichste. Öffentlich werde ich an den meistbietenden Advokaten die Ehre, mich zu verteidigen, verkaufen lassen.

Unsterblich kann er sich machen durch meine Verteidigung! Denn meinen Prozeß werde ich besingen, in Jamben, in Daktylen, in Trochäen,

»In Spondeen und Molossen,

In antiken Verskolossen –«,

der Gegenwart zur Lust, der Nachwelt zu unauslöschlichem Gelächter.

Köln, Dezember 1848

Georg Weerth

I

Schlesien

Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,

Welcher so weit geirrt, nachdem aus Berlin man verbannt ihn;

Vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat,

Auch bei Don Carlos so viel' unnennbare Leiden erduldet.

Gewiß! Vater Homer, der weißbärtige griechische Barde, würde nicht den edlen Odysseus, nein, er würde den edlen Ritter Schnapphahnski besungen haben, wenn Vater Homer nicht zufällig in einer Zeit gelebt hätte, wo man weder Klavier spielte noch Manila-Zigarren rauchte, wo man weder an Berlin noch an Don Carlos dachte.

Homer ist tot. Ich lebe. Das letztere freut mich am meisten. Was Homer nicht tun konnte: ich tue es. Homer besang den Odysseus – ich verherrliche den Ritter Schnapphahnski.

Seltsame Vögel gab es auf Erden – von Adam an bis auf Heinrich Heine. Adam wurde im Paradiese geboren und war ein Mensch; Heine sah das Licht der Welt in Düsseldorf und ist ein Gott – nämlich ein Dichter.

Heine wohnt in Paris – dies wissen alle schönen Frauen. Viel artige poetische Kinder zeugte er. Sein jüngster Sohn ist aber ein Bär. Und dieser Bär heißt Atta Troll. Nächst dem Großen und dem Kleinen Bären dort oben am Himmel ist dieser Atta Troll der berühmteste Bär unserer Zeit.

Meine Leser müssen mir nicht zürnen, daß ich von den Griechen plötzlich auf die Bären komme – die Hauptsache ist aber, daß Atta Troll in genauem Zusammenhange mit dem Ritter Schnapphahnski steht. In zauberisch-poetischen Nebel gehüllt, sehen wir nämlich in Heines klingendem Gedichte den Ritter Schnapphahnski zum ersten Male über die Bühne schreiten. Ein komisches zweibeiniges Wesen, in eine Bärin verliebt, der Finanznot blasse Wehmut auf den Wangen, beraubt seiner Kriegskasse von 22 Silbergroschen und die Uhr zurückgelassen im Leihhause von Pampeluna!

Schattenhaft, wie ein Jäger der wilden Jagd, huscht der edle Schnapphahnski an uns vorüber; wir möchten ihn festhalten, einen Augenblick; wir möchten ihm noch einmal ins Auge schaun, ihn noch einmal vom Wirbel bis zur Zehe betrachten, den geisterhaften, den interessanten Mann – aber fort ist er, ehe wir's uns versehen, und erstaunt fragen wir uns: Wer ist dieser Schnapphahnski?

Lieber Leser, sei nicht unbescheiden! »Zwar alles weiß ich nicht, doch viel ist mir bewußt!« Höre zu, was ich dir von Schnapphahnski erzählen werde; es ist Zeit, daß der edle Ritter aus seinem zauberisch-poetischen Nimbus heraustritt; an den Zipfeln seines Frackrocks zerre ich ihn vor das große Publikum.

Wie schlafende Riesen liegen hinter uns die verrauschten Jahrhunderte, tot und stumm. Aber alte Historiker, bücherbestaubt und grün bebrillt, und naseweise Poeten prickeln und stacheln sie bisweilen mit ihren spitzigen Federn, und dann fahren sie empor, sie heben ihre Köpfe, sie öffnen den Mund, und halb im Traume erzählen sie uns brockenweis ihre klugen und ihre törichten Geschichten – wie es gerade kommt, und bleischwer sinken sie wieder zusammen.

Glücklicherweise habe ich es nicht mit den schlafenden Riesen der Jahrhunderte zu tun. Es handelt sich nur um die Vergangenheit des Ritters Schnapphahnski, und lieblos werde ich sie mit meiner Feder emporstacheln, damit die Welt doch endlich sieht, was sie an ihrem Ritter hat, damit unser Schnapphahnski doch endlich zur rechten Anerkennung gelangt.

Das Dasein Schnapphahnskis gleicht einer bunten Arabeske. Manchmal wird es euch an die Aventüren des Chevalier Faublas erinnern; bald an eine Episode aus der Geschichte des Ritters von der Mancha, bald an die Glanzmomente eines Boscoschen Taschenspielerlebens.

Zärtlicher verliebter Schäfer, rasender Raufbold, Spieler, Diplomat, Soldat, Autor – alles ist dieser Schnapphahnski – ein liebenswürdig frecher Gesell. – Doch zur Sache!

Schnapphahnski ist von Geburt ein Wasserpolacke. Ich bitte meine Leser, nicht zu lachen. Schnapphahnski ist ein wunderschöner Mann, den manches allerliebste Frauenzimmerchen recht gern in den kohlschwarzen Bart hineinküssen würde. Der Ritter ist nicht groß, aber er ist hübsch und kräftig gebaut. Ein kleiner, schmaler Fuß, ein rundes Bein, eine gewölbte Brust, ein stolzer Kopf mit schwarzem Knebel- und Schnurrbart, flink und gewandt: das ist der Ritter Schnapphahnski. Ein Mann wie gedrechselt, mit funkelnden Augen, höhnischen Lippen und aristokratisch weißen Händen.

Im Monat Mai seines Lebens war der junge, schöne Wasserpolacke Freiwilliger in dem 4. (braunen) Husarenregimente, dessen Stamm in O. in Schlesien stand.

Das lautet wieder ganz prosaisch. Aber man denke sich den jungen Fant, dessen Fuß nur auf den Teppich oder in den silbernen Bügel trat, in knapper Uniform, die Reitpeitsche in der Hand, den ersten dunklen Flaum des Bartes auf den zarten Wangen, die Gewandtheit eines jungen Katers in jeder Bewegung und die Lüsternheit blitzend aus beiden Augen – und man wird gestehen müssen, daß es eben kein Wunder war, wenn er einen gewissen Eindruck auf die schöne Gräfin S. machte.

Die schöne Gräfin S. verliebte sich in den braunen Husaren. Weshalb sollte sie nicht? Wär ich die Gräfin S., ich hätte es auch getan. Der jugendliche Freiwillige war gar zu reizend. Schon damals zeigte sich bei ihm die Gabe der Rede, jenes Talent, was ihm später von so unendlichem Nutzen war, mit dem er so manchen stillen Landtagsabgeordneten in haarsträubendes Erstaunen setzte. Die Worte flossen ihm so glatt von den Lippen, und eine jede Phrase begleitete er so ausdrucksvoll mit der schneeweißen Hand, daß die arme Gräfin zuletzt nicht mehr widerstehen konnte und sich ihrem Husaren auf Gnade und Ungnade ergab. Glücklicher Ritter! Er durfte seinen jungen Schnurrbart auf die kußlichsten Lippen ganz Schlesiens drücken. Kaum der Schule entlaufen und schon ein Alexander, der eine Welt, ein Herz eroberte!

Soweit war alles gut. Daß Schnapphahnski ein gräfliches Herz stahl: niemand wird ihm das verdenken; und daß er seine Gräfin küßte: nun, das war seine verfluchte Schuldigkeit. Denn der Mensch soll küssen! In flammender Frakturschrift steht dies geschrieben in den rosigen Abend- und Morgenwolken. Der Mensch soll küssen! In kleiner Schrift stehet es geschrieben auf dem Blatt jeder Rose, jeder Lilie.

Schnapphahnski küßte, und er gehorchte dem Gesetz, das mehr als die Frakturschrift der brennenden Wolken und mehr als die kleine Schrift der Lilien und der Rosen die Lippen einer Gräfin verkündigten, einer liebenswürdigen schlesischen Gräfin.

Wie gesagt, bis zu diesem Augenblicke konnte man Schnapphahnski nicht den geringsten Vorwurf machen: er liebte und er ward geliebt, er küßte und er wurde geküßt.

Der edle Ritter war aber nicht zufrieden mit dem Schicksal gewöhnlicher Sterblicher; abenteuerlich juckte es in seinen Knochen; er überredete die Gräfin zur Flucht, er entführte sie. – Der Ritter stand also in der dritten Phase seines Unternehmens. Zuerst geliebt, dann geküßt, und nun entführt. – Alle Ehemänner werden ihn des letztern wegen ernstlich tadeln; so etwas ist unhöflich; ein Weib entführen: das ist nicht recht; einen armen Ehemann mit seinen Hörnern und mit seinem Gram allein zurückzulassen, das ist hartherzig und unpolitisch; namentlich unpolitisch, denn wollte man jede Helena entführen, wie viele Städte würden da nicht das Schicksal Trojas teilen? welches Elend würde über die Welt kommen? Paris, Wien und Berlin würden in Rauch und Flammen untergehen – aller Spaß hörte auf, mit den Nationalversammlungen hätte es ein Ende, und mancher edle Ritter Schnapphahnski würde vergebens seine Beredsamkeit an den Mann zu bringen suchen.

Aber unser brauner Husar mit den prallen jugendlichen Schenkeln und den lüsternen Augen dachte weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft, als er die schlesische Helena lächelnd hinauf in den Wagen hob, um eiligst das Weite zu suchen.

Weshalb sollte er auch an die Zukunft denken? War die Gegenwart nicht schön genug? Ach, so herrlich fuhr es sich an der Seite des himmlischen Weibes. Die Vögel sangen, die Blumen schauten verwundert zu den Liebenden empor, und die Rosse trabten hinweg ventre à terre, und ihre Mähnen flatterten im Winde.

Die Küsse, die man in solchen Augenblicken küßt, müssen nicht mit Millionen zu bezahlen sein. Glücklicher Schnapphahnski! Während er die Lust des Daseins schmeckte, lief dem geprellten Ehemanne gewiß bei jedem Kusse, ohne daß er wußte weshalb, ein eisiges Frösteln über den Nacken.

Wo war doch dieser Ehemann? Es ist wirklich merkwürdig, die Ehemänner sind tausendmal zu Hause, wenn es sich um eine wahre Lumperei handelt, aber der Teufel weiß, wie es kommt, daß sie stets abwesend sind, wenn es sich um ihre Frisur dreht.

Wer weiß, was aus der Frisur des Grafen S. geworden wäre, wenn nicht der Kutscher der Liebenden, ein tressengeschmückter Kerl mit gewichstem Schnurrbart und schrägsitzendem Hute, plötzlich die Zügel der Rosse fest angezogen und, vom Bock hinunter und an den Wagenschlag springend, dem schönen Paris, dem braunen freiwilligen Husaren Schnapphahnski mitgeteilt hätte, daß ganz gegen die Fabel der ehrenwerte Ehemann, der Herr Menelaos, der Graf S., soeben im Begriff sei, ihnen aufs gemächlichste entgegenzureiten.

Man kann sich die Stimmung Schnapphahnskis denken; er begriff nicht, wie die unsterblichen Götter so unverschämt sein konnten, dem lustigsten Husaren ganz Schlesiens auf so erbärmliche Weise in den Weg zu treten. Aber in den gefährlichsten Momenten zeigt sich die Bravour eines sinnreichen Junkers am eklatantesten.

»Gräfin«, sprach er zu der zitternden Helena, »ich werde dich ewig im Herzen tragen. Aber so wahr ich Schnapphahnski heiße und vom reinsten preußischen Adel bin: höhere Rücksichten gebieten mir, in diesem Augenblicke auf dich zu verzichten, damit nicht aus deinem Raube ein zweiter Trojanischer Krieg entspringe, städteverwüstend und hinraffend der Edlen viel aus der preußischen Heerschar. Steige daher hinab auf die Landstraße, wo dich ein zärtlicher Gatte mit den liebenden Armen umfangen wird, um dich zurückzuführen gen O. in Schlesien, wo das 4. Regiment der braunen Husaren steht, ein Regiment, dem ich auf ewig Lebewohl sage.«

Schnapphahnski schwieg, und sein Herz klopfte wilder – der Herr Menelaos kam immer näher. Mochte die Träne von den Wimpern der schönsten aller Frauen rieseln – galant bot ihr der kühne Ritter den schützenden Arm und hob sie hinab.

Schnapphahnski selbst kehrte aber zurück in die harrende Karosse; der Kutscher strich seinen Bart und:

»Treibend schwang er die Geißel, und rasch hin trabten die Rosse« –

und Schnapphahnski ward nicht mehr gesehen.

Was sagen meine Leser zu dieser Geschichte? Ist sie nicht wert, von einem preußischen Homer besungen zu werden?

Der Raub der Helena unterscheidet sich von dem Raub der Gräfin S. nur durch die Pointe. Der erstere endete damit, daß Troja in Flammen aufging, der andere fand darin seinen Schluß, daß der Graf S., indem er seine Gemahlin nach Hause zurückführte, den jungen Schnapphahnski den – Stöcken seiner Lakaien empfahl.

Armer Schnapphahnski! – Rächenden Gespenstern gleich stehen hinfort die Bedienten des Grafen S. vor der Seele des irrenden Ritters. In der Stille des Gemaches, in dem Lärm der Gassen hat er keine Rast und keine Ruh. – O die Bedienten des Grafen S.! O die verfluchten Lakaien aus O.! Die Jahre sind geschwunden, und glücklich würde Schnapphahnski sein – sitzt er nicht endlich mit den Männern des Jahrhunderts auf ein und derselben Bank? lauscht nicht ein ganzes Volk seinen tönenden Worten? Aber ach, will er sich seines Schicksals freuen, da zuckt er, da schrickt er zusammen, denn sieh, durch das Wogen der Versammlung, über die Köpfe seiner Bewundrer schaut es plötzlich wie ein Gesicht aus O., wie ein Bedienter des Grafen S. – und tief verhüllt der edle Ritter sein erbleichendes Antlitz.

II

Troppau

Zu den Eigenschaften eines Ritters ohne Furcht und Tadel gehört nicht nur ein kleiner Fuß, eine weiße Hand, ein kohlschwarzer Schnurrbart, ein herausforderndes Profil, eine halbe Million, ein Dutzend Liebschaften – nein, auch ein Duell.

Ein glücklich überstandenes Duell verleiht dem Menschen einen eigentümlichen Reiz. Ich rate einem jeden, sich wenigstens einmal in seinem Leben auf 14 Schritt mit Pistolen zu schießen. Das ist eine herrliche Sache. Die Frauen werden ihm artiger und die Männer werden ihm höflicher entgegenkommen. Man weiß, er hat seine Sporen verdient, er hat den Kugeln getrotzt, er hat sich als Mann gezeigt – kann man den Frauen ein größeres Vergnügen machen, als wenn man ihnen beweist, daß man ein Mann ist?