6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sieben Länder in 96 Tagen – ein Familientrip wie eine Wundertüte. Begegnungen mit Menschen, die Faszinierendes zu erzählen haben. Traumhafte Geschichen, aber auch albtraumhafte, die ein Bild zeichnen von Lebenswirklichkeiten an anderen Enden der Welt mit all ihren Hürden, Herausforderungen und Konflikten. Geschichten voll Tragik, aber auch voll purem Glück. Ein intensiver Einblick in gesellschaftliche Zustände und soziale Realitäten – und gleichzeitig eine berührende Sammlung von individuellen Lebensgeschichten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

»Ich suchte nach etwas, das mich selbst überraschte. Etwas, das alltäglich schien und doch einzigartig war, das Menschen gleichermaßen faszinierte, ob sie meine Interessen teilten oder nicht.«

Marcel Grzanna, 1973 im Ruhrgebiet geboren, verbrachte die frühen Jahre seiner Kindheit weitgehend auf dem Teppichboden seines Kinderzimmers, um Fußballspiele mit einer Murmel in Echtzeit nachzuspielen und dabei live zu kommentieren. Schon damals glaubte seine Großtante, dass der Junge sicher einmal Reporter werden würde.

Später verbrachte er viele Jahre seines Berufslebens als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in der Volksrepublik China. Geschichten über Menschen und deren Schicksale zogen ihn seit jeher in ihren Bann.

Seine Erfahrungen und Erlebnisse im Reich der Mitte hat er in dem Buch Eine Gesellschaft in Unfreiheit (Goldmann) aufgeschrieben. Seit 2020 lebt Marcel Grzanna als freier Journalist und Autor mit seiner Familie in Köln.

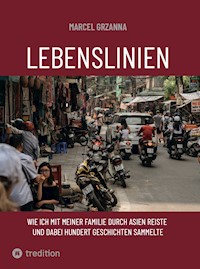

Marcel Grzanna

Lebenslinien

Wie ich mit meiner Familie durch Asien reiste und dabei hundert Geschichten sammelte

© 2022 Marcel Grzanna

Umschlaggestaltung: Katrin Fremmer

Lektorat, Korrektorat: Langenbuch & Weiß Literaturagentur

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

ISBN

Paperback

978-3-347-66813-3

e-Book

978-3-347-66824-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Buch

Der Aufbruch

Katya und Julian

Lara

Peta

Vien

Aliya und Phou

Toulor

Jake

Lutz

Bischof Winston

Madame Fernando

Iqbal

Richard

Aleksandr und Dajana

Loga

Sebastian

Manju

Farisa

Balqiss

F-Jay

Luca

Anthony

Jeff

Asako

Nadine

Sue und Jock

Terry und Haddy

Christiane

Waimarie

Epilog

Danke

Über dieses Buch

Als wir aufbrachen, hielt ich ein Buch über unsere Reise für eine gute Idee. Die Route versprach jede Menge Stoff. Von Südchina ging es nach Laos, dann über Thailand weiter nach Sri Lanka und von dort nach Indonesien. Über Singapur und Australien wollten wir schließlich Neuseeland erreichen, die letzte Etappe des Trips. Die dreimonatige Reise war der Ausklang eines Lebensabschnitts. Neun Jahre hatten wir zuvor in China gelebt. Unsere Kinder waren dort geboren worden. Jetzt zog es uns zurück nach Europa.

Ich überlegte, von Leid und Leidenschaft des Reisens zu erzählen. Von diesem Gefühl, schwitzend in einem Bus ohne Klimaanlage zu kauern, eine kaputte Sitzlehne im Rücken, während der Motor röhrt, als würde er jeden Augenblick verrecken, mit einer Handbremse, die nur dann noch Wirkung zeigt, wenn der Fahrer sie senkrecht nach oben reißt. Die Rucksäcke liegen zusammengepfercht auf dem Dach zwischen Reissäcken und Hühnerkäfigen, während man selbst stundenlang gequetscht neben einer Einheimischen hockt, deren Haut aussieht wie eine Ziehharmonika, mit Händen, aus denen Fingernägel wie Baumrinden wachsen, und die den Kindern geschälten Apfel reicht. Man zählt die Stunden bis zur Ankunft an einem Ort, dessen Namen man vor wenigen Tagen oder Wochen zum ersten Mal gehört hat, voller Vorfreude auf das Unbekannte, das seine Entdeckung mit einem Gefühl des Glücks belohnt. In jeder solcher Sekunden saugt man die Realität einer anderen Welt ein. Faszinierend, erschütternd, amüsant. Immer wieder. Aber auch schon x-fach beschrieben.

Ich suchte nach etwas, das mich selbst überraschte. Etwas, das alltäglich schien und doch einzigartig war, das Menschen gleichermaßen faszinierte, ob sie meine Interessen teilten oder nicht.

Fündig wurde ich an jenem Tag, an dem ich Dean traf, einen arbeitslosen Handwerker aus der englischen Arbeiterstadt Luton, Schnauzbart, geschieden, um die fünfzig. Dean war weder eine besonders schillernde Persönlichkeit noch über alle Maßen mitteilsam, geschweige denn ein Freak, der durch markantes Auftreten die Blicke auf sich zog. Er war ein stinknormaler Typ, mit dem man an der Bar gesellig ein paar Bier trinken konnte, ohne ihn am Tag darauf beim gleichen Ritual zu vermissen, wenn er nicht da war.

Ich traf ihn im Nationalstadion der laotischen Hauptstadt Vientiane. Das Stadion sah aus wie ein Bolzplatz mit Tribüne, aber früher fanden hier mal Fußball-Länderspiele statt, deshalb sein Name.

An diesem Sonntag stand das Stadion offen für jedermann. Mein notorisches Interesse an Sportarenen trieb uns hinein. Meine Tochter Lily, mein Sohn Mats und ich gingen an der kleinen Haupttribüne vorbei und betraten ungehindert die verrottete Laufbahn. Ein paar Hobbyfußballer kickten auf der Wiese. Es hätte niemanden gestört, hätten wir ein Grillfest auf dem Rasen des Nationalstadions veranstaltet.

Dean stand auf der Tribüne. Sein T-Shirt war mit einem Pokal und den Jahreszahlen 56/57 bedruckt. Meine Leidenschaft für Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen zwang mich, nachzuhaken. »Was für ein Pokal ist das? Und wer hat ihn gewonnen?«, fragte ich ihn.

»Oh, das … keiner«, antwortete er. »Das ist nur ein T-Shirt.«

»Bist du Brite?«, fragte ich.

»Ja, aus Luton, England.«

»Ah«, sagte ich, »dann bist du Fan von Luton Town?«

Dean schaute mich an, offenbar verwundert, dass ich mich in den Niederungen des britischen Fußballs zumindest vordergründig auskannte. Luton Town spielte in den 1980er-Jahren in der ersten englischen Liga und war erst nach Jahrzehnten der Abstinenz drauf und dran dorthin zurückzukehren.

Als Teenager saugte ich damals alle Informationen auf, die mit Sport zu tun hatten. Ich legte so die Basis für meine journalistische Laufbahn als Sportreporter.

So kamen wir über schlechten Fußball ins Gespräch und landeten zwangsläufig bei den Gründen, weshalb wir uns überhaupt an diesem Ort begegnet waren. Dean erzählte, dass er kürzlich seinen Job verloren hatte und seine Ehe in die Brüche gegangen war. Doch statt sich fortan täglich in seinem Lieblingspub frustriert volllaufen zu lassen, stellte er sich weitgehend unalkoholisiert die Frage, wie es weitergehen könnte mit seinem fortgeschrittenen Leben. Die Antwort fand er im Internet.

Eine NGO suchte gegen eine geringe Aufwandsentschädigung Handwerker, die ihr dabei helfen sollten, eine Schule zu bauen. Der Haken daran: Die Schule sollte nicht in Luton gebaut werden, sondern in Laos. »Ich habe mir einfach gedacht, der Trip hierher wäre vielleicht eine gute Idee«, sagte Dean.

Ich konnte ihm nur zustimmen. Es ist nie zu spät für neue Horizonte. Sich in seinem nicht mehr ganz jugendlichen Alter erstmals in ein solches Abenteuer zu stürzen, alleine und ohne den Hauch einer Idee, was ihn überhaupt erwartete, fand ich bewundernswert.

Ausländer, die wir in Entwicklungsländern trafen, waren oft Leute mit höherer formeller Bildung und individuellen Vorstellungen darüber, wie sie ihr Leben gestalten wollten: Studenten, die sechs Monate, ein Jahr oder länger der alten Welt den Rücken kehrten, um Kraft und Erfahrungen zu sammeln für die Herausforderungen der Zukunft. Auch Abenteurer und Lebenskünstler, die daheim ihren Jobs nachgingen, nur um sich den nächsten Trip um den halben Erdball zu finanzieren, der ihnen kurzzeitig das Gefühl von Freiheit verschaffte, von dem sie für den Rest des Jahres zehrten.

Dean war anders. Er war noch nie in seinem Leben über die Grenzen Europas hinausgekommen. Er hatte ein paar Reiseziele in einem Radius von etwa zwei Flugstunden um London kennengelernt, vor allem solche, wo die Sonne schien und Bier floss. Sonst verbrachte er seine Zeit vornehmlich in Luton.

Von seinen Freunden und Bekannten war zuvor nie jemand in Laos gewesen. Wer es einen Hauch exotischer gewagt hatte, den zog es pauschal nach Thailand. Da gab es Sonne, Strände und britische Pubs wie Sand am Meer. Die Reiseleitung brachte einen ins Hotel, man rannte zwei Wochen arglos durch die Tropenhitze, vergaß, sich einzucremen, bis die Haut pinkfarben leuchtete, kühlte den Brand mit eiskaltem Chang Bier und aß abwechselnd gebratenen Reis oder Burger, bis zu dem Tag, an dem die Reiseleitung zur Abfahrt Richtung Flughafen in den Mannschaftsbus bat, und der Thailand-Urlaub vor allem wegen des Elefantenreitens in Erinnerung blieb, aber ansonsten das Gleiche bot wie Mallorca, nur weiter weg.

Seine Leute würden ihn sicher schief anschauen, hatte Dean gedacht. Laos hat nicht einmal eine Küste. Ist das eigentlich ein Land oder eine Stadt? Und wenn ja, wo? Und welche Sprache sprechen die da? Der muss verrückt sein, der Typ.

Aber all das war Dean völlig egal. Es gab nichts mehr, was ihn in Luton hielt. Keine Frau, keine Arbeit, nicht einmal mehr eine Dauerkarte für seinen Lieblingsklub. Er war entschlossen, etwas zu tun, was er noch nie zuvor getan hatte. Er suchte eine günstige Flugverbindung nach Laos und klickte »Confirm booking«.

Als wir uns trafen, war er seit vier Monaten im Land, völlig überwältigt von den Eindrücken. Er schwärmte vom Durcheinander auf den Straßen und dem Chaos im Alltag, von freundlichen Einheimischen und der Leichtigkeit des Freundemachens. Dabei strahlte er wie durch eine Überdosis Glückshormone erleuchtet, und ich strahlte mit ihm.

Dean schoss noch ein paar Fotos von Lily, Mats und mir auf dem Rasen des Nationalstadions. Dann verabschiedeten wir uns. Er legte seine Handflächen aneinander, hielt sie vors Gesicht und neigte den Kopf nach vorne, so wie sich Menschen in Südost-asien traditionell begrüßen und verabschieden. In Luton würden sie ihn für übergeschnappt halten.

»Wer war der Mann?«, fragte Lily.

»Das war Dean«, antwortete ich.

Am Abend dachte ich über seine Geschichte nach. Sein Mut hatte ihn belohnt. Er verdiente in Laos zwar kaum Geld mit seiner Arbeit, aber er fühlte sich unendlich bereichert. Er hatte sich getraut, seine Komfortzone zu verlassen, und war aufgebrochen zu einem Abenteuer, von dem er bis vor wenigen Monaten nicht gewusst hatte, dass es für ihn infrage kam.

»Ein guter Typ«, sagte ich zu Pia. Ich spürte, wie mir Deans Erzählung Mut und Gewissheit gab, dass es immer einen Weg gibt, der das Leben lohnenswert macht, ganz gleich wie groß die Probleme sind, die sich nach dem Aufstehen türmen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine neue.

Wir bemerkten, wie viele unterhaltsame Stunden uns schon während der ersten Tage unserer Reise geboten worden waren. Und das nur, weil wir uns die Zeit genommen hatten, ausführlich mit Fremden zu sprechen. »Mal sehen, wen wir noch alles treffen und was für Geschichten wir noch hören werden«, sagte ich.

Es war der Augenblick, in dem mir klar wurde, was diese Reise Einzigartiges zu bieten hatte: zufällige Begegnungen mit Menschen und die einmalige Chance, ihnen ihre Geschichten zu entlocken. Und ich konnte nicht ahnen, wie häufig ich in den kommenden Monaten gebannt fremden Menschen zuhören sollte, weil sie mich mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen faszinierten.

Manches, was ich hörte, half mir, die soziale Realität zu verstehen, in der diese Menschen lebten. Es vermittelte mir eine konkrete Vorstellung der gesellschaftlichen Zustände in den Ländern, die wir bereisten. Anderes eröffnete mir Perspektiven auf Dinge, die mir zuvor verborgen geblieben waren, oder lieferte mir Hintergründe zu Themen, mit denen ich mich nie intensiv beschäftigt hatte, weil die Berührungspunkte fehlten. Wieder anderes fesselte mich durch seine Einzigartigkeit.

Es war eine ungeheure Vielfalt, die auf mich einprasselte, doch all die Geschichten liefen an einem Punkt zusammen: Sie zeichneten Bilder der Lebenswirklichkeiten Dutzender Menschen aus vielen Teilen der Welt im 21. Jahrhundert, mit all seinen Klippen, seinen Herausforderungen, seinen Konflikten, seinem Elend, aber auch seinem Glück. Sie boten die Stoffe, aus denen Träume, aber auch Alpträume sind.

Lily und Mats konnten meine Begeisterung manchmal nicht so recht teilen, Erwachsenenzeugs eben. Sie mussten so oft geduldig warten auf ihr Essen, den Spielplatz, den Strand, ihre Gute-Nacht-Geschichte, die Weiterfahrt. Sie nahmen es hin, manchmal verständnisvoll, manchmal gleichgültig, manchmal genervt.

Oft waren sie und Pia Teil der Unterhaltungen oder sogar ihr Ausgangspunkt. Zum Beispiel als uns Manju in Sri Lanka erzählte, dass er seinen Onkel umgebracht hatte, oder als Tony, der Taxifahrer in Singapur, uns erklärte, wie er Millionen Dollar an der Börse verlor, oder als Julian und Katya uns von ihrer Haftstrafe in China erzählten. Mats saß im Flugzeug zwischen mir und dem Bischof, als der mir gestand, dass die Enthaltsamkeit ihm zunehmend schwerfiel. Mats war es auch, der in Melbourne darauf bestand, dem Mann auf Rollschuhen zuzuschauen, der sich dann als philippinischer Slum-Junge entpuppte, der in Australien in der Lotterie gewonnen hatte. Und gemeinsam mit Lily und Mats bestaunte ich auf dem Tennisplatz in Laos dieses junge Mädchen, deren Vater sein Vermögen aufs Spiel setzte, um ihr die Chance zu geben, Profi zu werden.

Wenn es den Kindern zu lang wurde, sagte Lily einfach: »Papa, nicht schon wieder reden!« Mats stimmte ihr zu. Aber ich fand so oft kein Ende, weil ich auf immer mehr Einzelheiten Antworten suchte. Ich wollte diese Geschichten ja nicht in Bierlaune in der Kneipe nacherzählen, sondern ich wollte tiefer gehen. Ich suchte nach den Schlüsseln zu den Archiven, wo all die Details lagerten, die mich so in ihren Bann zogen.

Alle Geschichten in diesem Buch beruhen auf wahren Begebenheiten und sind mir so wie hier dargestellt von den Protagonisten selbst vermittelt worden. Literarische Freiheit habe ich mir in wenigen Fällen lediglich dort erlaubt, wo es darum ging, emotionale Einordnungen zu treffen, wenn manche Protagonisten sich schwertaten, ihre Gefühlswelt detailliert in Worte zu fassen. Alle Protagonisten und Protagonistinnen haben zudem ihr Einverständnis gegeben, dass ich über sie und die zum Teil sehr intimen Details ihres Lebens schreiben darf. Für manche Begegnungen bot sich ausreichend Zeit, um vor Ort alle Fragen zu beantworten. Andere Geschichten bedurften einer intensiven Nachrecherche per Telefon oder per E-Mail.

Der Aufbruch

Was für ein Gepäckberg, der sich da vor uns türmte. Das sieht nach Umzug aus, nicht nach Rucksackreise, dachte ich. Er bestand aus gefühlten fünfzig Prozent unserer Habseligkeiten, von denen der andere Teil im Containerhafen von Shanghai auf seine Abfertigung nach Europa wartete. Für unseren 96-Tage-Trip durch mehrere Zeit- und Klimazonen waren wir auf alles vorbereitet: bittere Kälte, drückende Wärme, Regengüsse, Sonne, Strand, Berge, schmuddelige Hotels, Hunger, Durst, kalte Duschen, schlechte Laune, schlappe Kinderbeine, Langeweile, Durchfall oder anderweitige Erkrankungen und und und …

Pias Hauptargument für das Ausmaß ihrer organisatorischen Meisterleistung lautete, dass vor allem während der für die ersten beiden Monate geplanten Reiseroute bei der Versorgung mit Hygiene- und Gebrauchsartikeln Probleme entstehen könnten. Ich überzeugte sie immerhin davon, dass acht große Pakete Feuchttücher ausreichten und wir weitere acht, obgleich schon verpackt, trotz eines Windelträgers in unserer Gruppe zurücklassen könnten. Jetzt schleppten wir zumindest ein paar Kilo weniger, aber der Berg wurde deshalb auch nicht kleiner.

So standen wir vor dem Check-in-Schalter mit zwei Reiserucksäcken, einem Alltagsrucksack, einer großen Damenhandtasche für Allerlei, zwei Kinderrucksäcken für Kuscheltiere, Spielzeug und Malsachen, einem Kinderreisebett, einer Kindertrage, einem faltbaren Kinderwagen, zwei Schlafsäcken, zwei Tretrollern, einer Fototasche, einem Jutebeutel mit Lebensmitteln und einer großen Sporttasche auf Rädern, gefüllt mit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken und: zweihundert Windeln. Im Laufe der drei Monate reduzierte sich vor allem der Windelvorrat auf ein Minimum. Von den Feuchttüchern brachten wir drei Pakete mit nach Europa.

Nach einem Drei-Stunden-Flug landeten wir in Jinghong, einer charmanten Kleinstadt in der Provinz Yunnan in Südchina, nahe der laotischen Grenze. Der Plan lautete, am Folgetag mit dem Bus die Grenze zu überqueren.

Früh genug erreichten wir morgens den örtlichen Busbahnhof und vertrieben uns die Wartezeit bis zur Abfahrt. Lily und Mats rasten auf ihren Rollern von einem Ende des Bussteigs zum anderen, ich als mobiler Wegweiser darum bemüht, Auffahrunfälle mit Fußgängern zu vermeiden.

Plötzlich bogen zwei Gestalten um die Ecke. Ein junger, europäisch ausschauender Mann mit Jesusbart und eine junge Frau mit mittelblondem Haar. Sie wirkten in Eile und hatten die Augen starr geradeaus gerichtet. Ohne irgendwen eines Blickes zu würdigen, stapften sie auf den Abfahrtssteig zu mit dem Zielort Luang Namtha, Laos. Auch unsere Route. Gegen Mittag erreichten wir den Grenzübergang in Boten. Mit all unserem Gepäck mussten wir zu Fuß durch den Zoll. Wir hielten den gesamten Verkehr auf. Der Mann mit dem Jesusbart bot an, meinen Rucksack zu tragen. Er sprach Englisch mit französischem Akzent. Das war freundlich, aber mir war das Angebot peinlich. Wir schleppten Gepäck im Kleinlasterformat an die laotische Grenze und sollten jetzt um Hilfe bitten, um alles hinüberzubekommen? Nein, danke. »Passt schon«, sagte ich lächelnd. Er lächelte zurück.

Länger als acht Stunden dauerte die Fahrt. Wir waren schon weit gekommen, als zwei junge ausländische Reisende den Bus anhielten, um zuzusteigen. Sie fanden zwei freie Plätze im vorderen Teil, in der Reihe gleich vor dem Mann mit dem Jesusbart und dessen Begleiterin. Aus der letzten Reihe beobachtete ich, wie die beiden mit dem einen der neuen Fahrgäste ins Gespräch kamen. Nach kurzer Zeit sagte der Neuling kein Wort mehr. Mit geöffnetem Mund blickte er die beiden abwechselnd ungläubig an. Das weckte meine Neugier, aber sie saßen zu weit entfernt, um sie anzusprechen.

Nach der Ankunft in der Dämmerung von Luang Namtha verlor sich ihre Spur. Durch Zufall liefen sie uns eine Stunde später wieder über den Weg. Im Restaurant unserer Unterkunft nahmen sie am Nebentisch Platz. Wir erkannten uns. »Hey, wie geht’s?«, fragte ich.

»Gemütliches Bett, warme Dusche – alles, was wir brauchen«, antwortete der junge Mann. Er hieß Julian. Er war ein hagerer Typ mit hohen Wangenknochen und einem spitzen Kinn, das von wucherndem Flaum bewachsen war. Seine dünnen dunkelblonden Haare fielen ihm gewellt vom Scheitel über die Ohren bis fast auf die Schultern. Seine Freundin hieß Katya. Sie war etwas kleiner als er und ihr Akzent osteuropäisch. Sie hatte ein rundes Gesicht, aus dessen blauen Augen beim Lachen Offenheit und Herzlichkeit strahlten.

»Waren die letzten Nächte nicht so schön?«, fragte ich.

»Geht so«, sagte er. »Wir sind heute aus dem Gefängnis entlassen worden.«

»Wie bitte?«

»Ja, heute Morgen sind wir raus.«

Ich hatte eine Menge üble Geschichten aus chinesischen Gefängnissen gehört. Die Privilegien, die man in China als Bürger einer rechtsstaatlichen Wirtschaftsmacht genießt, werden den Erzählungen nach an der Pforte hinterlegt, bis man wieder herauskommt. Es genügte in der Vergangenheit manchmal schon, eines Wirtschaftsverbrechens nur denunziert zu werden, um möglicherweise mit Mördern und anderen Schwerstkriminellen monatelang eine Zelle mit einem Klo teilen zu müssen. Deswegen war ich keineswegs neidisch auf die Erfahrung, die Julian und Katya gemacht hatten. Aber ich war gespannt darauf, davon zu hören. »Wieso?«, fragte ich.

Julian antwortete unverblümt und öffnete damit zwangsläufig neue Türen. Wir verwickelten uns immer tiefer in das Frage-und-Antwort-Spiel. Schließlich tauschten wir E-Mail-Adressen aus. Wer weiß, dachte ich noch. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Handwerker Dean noch nicht getroffen, und die Idee für dieses Buch war noch nicht geboren.

»Wieso?«

Es dauerte mehrere ellenlange E-Mails, bis ich wirklich verstanden hatte, weshalb wir in diesem Teil der Welt über Julians und Katyas Haft in China sprachen. Wie es so weit kommen konnte. Die Antwort auf diese Frage wurzelte sechzehn Jahre in der Vergangenheit, als Julian gerade einmal sechs Jahre alt war. Damals lebte er mit seiner Familie auf einer französischen Militärbasis in Neu-Kaledonien, ziemlich in der Mitte gelegen zwischen der Ostküste Australiens und den Fidschi-Inseln im Pazifischen Ozean.

Als kleiner Junge war Julian dort dem Tod einst sehr, sehr nahegekommen. Und sein Überleben und der Weg, den er seitdem bis an diesen Ort in Laos zurückgelegt hatte, war die logische Konsequenz daraus.

Katya und Julian

Es war ein sonniger Morgen, als der kleine Julian mit ein paar Freunden auf dem Gelände Fußball spielte. Der Tag wäre wie jeder andere verlaufen, wäre nicht versehentlich der Ball über den Zaun des Camps gesegelt. Doch ein missglückter Schuss eines Freundes veränderte alles.

Julian sah, dass das elektrische Gatter des Zauns noch einen Spalt geöffnet war. Ihm blieben wenige Sekunden, bis es einrasten würde – Zeit genug, um noch schnell hindurchzuhuschen, glaubte das Kind. Es hetzte dem Ball hinterher und verließ sich darauf, dass der Sensor eine erneute Öffnung des Gatters auslösen würde, sobald er ein Objekt registrierte. So wie bei einer Fahrstuhltür, die sich wieder öffnet, wenn man mit dem Bein die Lichtschranke unterbricht. Mit einem flinken Satz wollte Julian die Technik überlisten, um keine Zeit zu verlieren. Stattdessen aber verlor er beinahe sein Leben.

Der Sechsjährige war viel zu klein, um von dem Sensor überhaupt bemerkt zu werden. Ehe er auf der anderen Seite ankam, erwischte das Gatter ihn an der Brust, schleuderte ihn mit aller Wucht zurück gegen den Metallpfosten, klemmte ihn ein und drückte zu. Julian schrie auf vor Schock und Schmerz, die Augen hatte er weit aufgerissen. Er versuchte, sich zu befreien, irgendwie, indem er panisch mit Händen und Füßen strampelte. Doch gnadenlos verrichtete die Technik ihre Aufgabe und quetschte den Körper des Kindes gegen den Rahmen. Die Wachsoldaten am Gatter brauchten einige Augenblicke, um zu begreifen, dass dort ein Kind um sein Leben kämpfte. Es war ein ungleicher Kampf. Immer kraftloser wurden seine Bewegungen, bis seine Gliedmaßen nur noch schlapp hinunterbaumelten. Erst dann öffneten die Soldaten die Einfahrt und befreiten den schwer verletzten Jungen.

Julians Spielkameraden waren losgelaufen, um die Mutter ihres Freundes zu informieren. Aus vollem Leibe brüllten sie die Frau an. Als deren Verstand endlich realisierte, dass etwas Fürchterliches mit Julian geschehen sein musste, rannte sie los, panisch vor Angst. Sie war Ärztin und stets darauf vorbereitet, hautnah mit dem Tod konfrontiert zu werden. Doch jetzt kämpfte ihr eigenes Kind um sein Leben. Es raubte ihr fast den Atem.

Wenige Augenblicke später erreichte sie das Gatter. Julians Herz schlug nicht mehr, und seine Lungen konnten den Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Verzweifelt begann seine Mutter mit der Reanimation. Rhythmisch drückte sie dem Kind mit den Handflächen auf den Brustkorb, zehnmal, zwölfmal. Dann drückte sie seinen Kopf in den Nacken, hielt ihm die Nase zu, öffnete seinen Mund und pustete mehrere Ladungen Sauerstoff in den Rachen des Kindes. Dann wieder die Stöße auf den Brustkorb. Die Sekunden verrannen. Julians Mutter gab nicht auf. Sie pumpte wie mechanisch um das Leben ihres Sohnes: fünf Minuten, sechs Minuten. Mit jedem Wimpernschlag schwand die Hoffnung.

Julian hat heute keine Erinnerungen an diese Augenblicke, in denen er sich an der Schwelle zum Tod befand. Seiner Mutter sind sie immer noch allgegenwärtig. Jahre später erzählte sie ihm, dass er quälend lange sieben Minuten ohne Herzschlag blieb, bis das Organ wie durch ein Wunder seine Arbeit fortsetzte.

Seine Mutter hatte schon nicht mehr daran geglaubt, aber Julian lebte. Doch seine Lunge war so gequetscht, dass er aus eigener Kraft nicht mehr atmen konnte. Er lag im Koma, und nur die Maschinen hielten ihn noch am Leben. Es gab wenig Grund zur Hoffnung. Die Mediziner bereiteten die Eltern darauf vor, dass ihr Kind die nächsten Tage wohl nicht überstehen würde. Diese Nachricht riss ihnen die Seele aus dem Leib. Warum, schoss es ihnen immer wieder durch den Kopf. Warum?

Sie suchten in Gedanken nach einem Abzweig, der das Unglück ungeschehen gemacht hätte. Doch was sie sich auch zusammenspannen, am Ende führten alle Fantasien wieder auf den Pfad der Verzweiflung und an das Krankenbett des Jungen. Julian aber weigerte sich zu sterben. Extrem hartnäckig. Er weigerte sich tagelang, wochenlang, sogar monatelang. Unbeweglich, mit geschlossenen Augen und ohne ein Signal der Anstrengung kämpfte der Knirps mit einem irrsinnigen Willen um seine Zukunft.

Seine Eltern lebten in all der Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Würde ihr Ältester je wieder aufwachen? Und wenn ja, in welchem Zustand wäre er dann? Könnte er noch sprechen oder alleine essen, würde er überhaupt noch wahrnehmen können, was um ihn herum geschieht? Oder würde er gefangen in seinem Körper zum Pflegefall, nur noch ein hilfloser Organismus ohne die Fähigkeit, selbstständig zu überleben? Die Ungewissheit über all diese Fragen marterte die Familie tagein, tagaus - bis zu jenem Tag, an dem das Schicksal Julian ein zweites Leben schenkte.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Unfall geschah es. Julians Großmutter war zu Besuch und hatte vor der Glasscheibe des Krankenzimmers Stellung bezogen. Plötzlich schaute sie durch das Fenster und konnte kaum fassen, was sie sah: Der Junge öffnete seine Augen - plötzlich und ohne Ankündigung, als wäre nichts gewesen. Oma blieb vor Freude beinah das Herz stehen. Wer hat schon das Glück, einen solchen Moment zu erleben. Völlig überwältigt schnitt sie ein paar Grimassen in Richtung des Jungen. Freudentränen liefen über ihre Wangen.

Julian erinnerte sich, dass er seine Großmutter anschaute und überhaupt nicht verstand, was los war. Er spürte einen Schlauch in seinem Rachen. Wie war der wohl dort hingekommen? Julian zog das Ding einfach heraus, ohne zu ahnen, welch große Symbolik diesem Moment innewohnte. Es war wie das Durchtrennen einer Nabelschnur. Es war der Tag seiner Wiedergeburt.

Die Eltern konnten ihr Glück kaum fassen. Die monatelange Ungewissheit brach sich Bahn durch das dicke Fell seelischer Schutzmechanismen und mündete in einem Schwall aus Erleichterung und Dankbarkeit. Da saß dieser Racker nun vor ihnen, als ob nichts geschehen wäre, und bereitete ihnen die glücklichste Stunde ihres Lebens. Das Sprechen fiel ihm noch schwer, aber nach ein paar Tagen war alles wie vorher. Julian sprach, lief und aß wie vor dem Unfall. Körperlich und geistig hatte er das Drama schadlos überstanden.

Spuren hinterließ das Unglück trotzdem. Auf einer Ebene, die Julians Leben nachhaltig beeinflusste. Er hatte sehr früh die Endlichkeit seines eigenen Daseins begriffen und verstanden, dass einem nur dieses eine Leben zur Verfügung steht, um Träume wahr werden zu lassen. Diese Erkenntnis nehmen viele Menschen für sich in Anspruch. Aber wer kann schon von sich behaupten, sie wirklich verinnerlicht zu haben und umzusetzen. Arrangieren sich die meisten von uns nicht einfach mit den Umständen und leben ein Leben, in dem es darum geht, existenziell einfach einigermaßen abgesichert und unfallfrei durchzukommen?

Ich glaube, dass Julian privilegiert ist wegen dieser extremen Erfahrung, die er in seiner Kindheit durchgemacht hat. Sie erleichtert es ihm und anderen Betroffenen, Grenzen zu überschreiten. Vornehmlich die eigenen. Das finde ich beneidenswert. Hätte ich deswegen mit ihm tauschen wollen? Sowieso nur, wenn mir jemand versichert hätte, dass die Geschichte gut ausgeht.

Nachdem Julian begonnen hatte, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen, schrieb er eine Liste von Dingen und Abenteuern, die er unbedingt erleben wollte. Manche Dinge waren schnell erledigt: ein Fallschirmsprung oder die Pilgerreise über den Jakobsweg, die er kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag unternahm. Doch Julian schmiedete damals auch größere Pläne wie die Besteigung des Mount Everest, einen Fußmarsch durch die Antarktis, das Durchschwimmen des Ärmelkanals oder einen Spaziergang auf dem Mond. Der rechte Zeitpunkt würde sich schon ergeben.

Als Kind eines Militärangehörigen hatte er das Leben als ständigen Aufbruch zu neuen Horizonten kennengelernt. Geboren in Frankreich wuchs er auf in Neu-Kaledonien, Japan, Neuseeland und Australien. Nie in seinem Leben hatte Julian an einem Ort mehr Zeit verbracht als drei Jahre. »Wenn du so herumkommst, dann fühlst du dich überall zu Hause«, sagte er.

2013 studierte er in Edinburgh. Nach dem Abschluss fragte er sich, was nun kommen könnte. Peking, Moskau und São Paulo faszinierten ihn. Unschlüssig griff er zu einer dänischen Zwei-Kronen-Münze. Sollte das Geldstück die Krone zeigen, würde er nach Peking ziehen, andernfalls bekäme Moskau seine Chance. Er warf die Krone, schrieb sich für einen Sprachkurs an einer Universität ein und zog nach China.

An der Uni traf er Katya. Sie war Russin und nahe der ukrainischen Grenze aufgewachsen. Im Gegensatz zu Julian hatte sie ihre Kindheitsträume begraben. Sie verbot es sich, darüber nachzudenken, ein Leben zu führen, das nicht der Vorstellung derer entsprach, an deren Seite sie groß geworden war. Mit dem Mandarin-Studium in Peking wollte sie die Basis legen für ihre berufliche Karriere, von der sie selbst nicht wusste, wie sie verlaufen sollte. Katya verschwendete keinen Gedanken daran, dass ihr Aufenthalt im Ausland ihr solides Leben auf den Kopf stellen könnte.

Viele ihrer Kommilitonen hatten grenzenlose Fantasien und verrückte Ideen mit nach China gebracht. Katya hatte ihnen oft zugehört, wenn sie in ihren Träumen schwelgten. Anfangs scheute sie sich, auch einfach zu träumen. Doch Katya ließ sich zunehmend anstecken von der Begeisterung und Dynamik um sie herum. Und sie spürte, dass in ihr etwas schlummerte, das die anderen beneidete um deren Willen, einen individuellen Weg im Leben einzuschlagen.

Julian war für sie der Verrückteste von allen. Er gefiel ihr, sein Humor, sein Verstand, seine Unabhängigkeit. Sie hörte ihm gerne zu. Eines Tages erzählte er ihr von dieser Idee, die ihn umtrieb. Es war einer dieser Punkte auf der Wunschliste von damals, als er den Tod besiegt hatte.

»Was ist es?«, fragte sie ihn.

Er sagte: »Ich will zu Fuß nach Europa laufen.«

Katya zweifelte keinen Augenblick daran, dass dieser Typ es ernst meinte. Was für eine wahnsinnige Idee, dachte sie sich. Aber sie war wie elektrisiert. Sie schaute ihn an, zögerte kurz und meinte: »Bist du einverstanden, wenn ich mitlaufe? Du musst mir nur sagen, wann es losgeht.«

Julian lächelte. Er glaubte ihr kein Wort, aber sie wettete, dass auch sie es ernst meinte. Und tatsächlich: Ein Jahr später ging es los.

Katyas Eltern waren überrascht, als sie von dem Plan erfuhren. So abenteuerlustig und spontan kannten sie die junge Frau nicht. Manche in der Familie kritisierten sie für ihren Leichtsinn. Die Skepsis nagte an ihr. Ohne Julians Entschlossenheit wäre sie vielleicht niemals losgelaufen.

Dass sie keinen Rückzieher machte, war vielleicht der größte persönliche Triumph ihres Lebens. Monate nach unserem Treffen in Laos schrieb sie, dass sie irgendwann aufgehört hatte, sich wie auf einer großen Reise zu fühlen. »Ich habe begonnen, dieses Projekt als mein neues Leben zu begreifen.«

Von diesem Gefühl konnten wir ein Lied singen. Als wir nach China aufbrachen, wussten wir nicht, für wie lange wir schließlich bleiben sollten. Dass es neun Jahre wurden, lag auch daran, dass wir nie angefangen hatten, darüber nachzudenken, ob man nicht eigentlich woanders hingehörte. Es fühlte sich gut an, so wie es war. Aber dieses Gefühl muss man zulassen können. Katya war das offenbar gelungen.

Die Vorbereitungen hatten sich reduziert auf die Besprechung potenzieller Routen, die üblichen Impfungen, die Suche nach adäquater Ausrüstung und das Anschauen zahlreicher Folgen der Reality-TV-Doku Ultimate Survival, in der die Protagonisten für ein paar Tage in der Wildnis ausgesetzt werden und ihren Kampf ums »Überleben« mit einer Kamera dokumentieren. Bezüglich aller anderen Probleme einigten sich Katya und Julian darauf, »einfach mal abzuwarten«.

Ihre Route führte durch China, Laos, Thailand, Myanmar, Bangladesch, Indien, dann der Transfer in den Iran und weiter Richtung Aserbaidschan, Georgien, die Türkei, quer durch Südost- und Mitteleuropa bis nach Paris. Weil Katya Russin ist, entschieden sie, dass Frankreich nur Zwischenstation auf dem Weg nach Moskau sein sollte. Endstation: der Rote Platz. Da wollte Julian ja sowieso mal hin. Dauer: zwei bis drei Jahre.

Die beiden waren sich bewusst über die enorme körperliche Herausforderung, die ihnen bevorstand. Allein bis an die laotische Grenze waren es von Peking zweitausendsiebenhundert Kilometer. Oft liefen sie sich in eine Art Trance. Einmal wurden sie aus ihrem eigentlichen Etappenziel verjagt, weil man sie dort nicht wollte. Also liefen sie bis in die nächste Ortschaft. Rund siebzig Kilometer hatten sie an diesem Abend in den Beinen.

Sie liefen ohne digitale Hilfsmittel, fragten sich durch oder folgten der Beschilderung. An einem Tag wanderten sie zwei Stunden durch staubige Tunnel, in denen die Motoren der Lkw dröhnten, mit Tüchern vor dem Mund, um nicht zu viel Feinstaub einzuatmen. Hinter dem dritten Tunnel fragten sie nach dem Weg. Die Einheimischen schickten sie zurück zum Eingang des ersten Tunnels. Solche Rückschläge nagten am Gemüt.

Wegen der Anstrengung mussten sie viel essen und trinken. Das sprengte ihr Tagesbudget von drei Euro pro Person. Deshalb versuchten sie, privat unterzukommen oder nächtigten wie Obdachlose, um Geld zu sparen. Im Maschinenraum eines Fahrstuhls auf dem Dach eines verlassenen Gebäudes in Xi’an, der Heimat der Terrakottasoldaten, hatten sie Todesangst. Sie fürchteten, das marode Dach könnte unter ihrer Last einbrechen und sie in die Tiefe reißen. Doch die Kälte trieb sie den Widrigkeiten zum Trotz in den Maschinenraum, wo sie ihre Schlafsäcke ausbreiteten.

Ein anderes Mal entdeckten sie in einer Fabrik Koffer und Taschen mit Kleidung. Neben den Koffern standen menschengroße Holzkisten, die in Plastik verpackt waren. Särge, schoss es ihnen durch den Kopf. Sie verzichteten darauf, einen Blick hineinzuwerfen. »Manchmal muss man einfach nicht alles wissen«, sagte Katya.

Das Vagabundieren war zwar verboten, weil nächtliche Aufenthaltsorte von Ausländern in China offiziell registriert sein mussten, irgendwann aber blieb ihnen nichts anderes mehr übrig. Ihre Visa waren abgelaufen. Fortan hätte sie jedes Hostel bei der Polizei melden müssen, wenn sie dort ihre Papiere vorgelegt hätten. Diese Visa nervten. Es gab auf dem Fußmarsch in Richtung Südwesten einfach keine Möglichkeit, das neue Dokument zu besorgen. Also schoben sie eine Lösung des Problems vor sich her, bis es sowieso zu spät war. Ihr Kalkül war es, dass sie bis zur Grenze schon niemand entdecken und es den Beamten dort dann egal sein würde, ob ihre Visa gültig waren oder nicht.

Um ein Haar hätten sie es aber nicht einmal bis zur Grenze geschafft. Laos lag noch tausend Kilometer Luftlinie entfernt, als sie in einem kleinen Städtchen in einem verlassenen Krankenhaus Quartier aufschlagen wollten. Sie kletterten über den Zaun in das Gebäude, als sie feststellten, dass sie Wasser benötigten. Sie fanden ein Loch im hinteren Teil des Gemäuers und glaubten, die Gefahr, entdeckt zu werden, sei geringer, wenn sie nicht noch einmal über den Zaun kletterten. Stattdessen schlüpften Katya und Julian mit Sack und Pack durch die Öffnung. Auf der anderen Seite richtete Julian sich auf und ließ langsam den Blick wandern. Urplötzlich drehte sich ihm der Magen um. Er sah parkende Autos, die nicht nur alle gleich lackiert waren, sondern ein markantes Erkennungsmerkmal teilten: Blaulicht. Die beiden Illegalen standen mitten auf dem Parkplatz einer Polizeiwache. Scheiße, schoss es Julian durch den Kopf. Katya folgte ihm ahnungslos. Doch ehe er sie daran hindern konnte, aus dem Loch zu krabbeln, bog ein Streifenwagen um die Ecke. Der Mann am Steuer sah die beiden Ausländer ungläubig an. Er stieg aus, stellte sich vor sie hin, musterte sie einen Augenblick und sagte: »Geben Sie mir Ihre Reisepässe!«

Oh! Sie hatten ein Problem.

Katya reagierte am schnellsten: »Die sind in Peking«, sagte sie. Die Antwort verschaffte ihnen Zeit, auch wenn sie unglaubwürdig war. Denn um von Peking bis hierher zu gelangen, benötigte man einen Reisepass, allein schon, um eine Busfahrkarte oder ein Ticket für die Eisenbahn zu kaufen. Es sei denn, man ging zu Fuß. Aber wer machte das schon.

»Mitkommen«, sagte der Polizist und führte sie in die Wache. »Hinsetzen«, befahl er und verschwand. Andere Beamte hinter dem Tresen schauten kurz hoch, interessierten sich aber nicht weiter für die beiden. Es geschah eine Weile erst einmal gar nichts. Katya und Julian schauten sich an. Ihnen war klar, dass ihr Fußmarsch durch China hier und jetzt endete, wenn sie nichts unternahmen. Fieberhaft suchten sie nach einem Ausweg.

Die Minuten vergingen. Noch immer kümmerte sich niemand um sie. Julian blickte sich um. Der Typ, der sie aufgegabelt hatte, war nicht zu sehen. Die Beamten hinterm Tresen waren mit Papierkram beschäftigt. Er blickte Katya in die Augen, schwieg einen kurzen Augenblick und sagte: »Lass uns abhauen!«

Katya schluckte. Das war so nicht vereinbart. Aber auch ihr war klar, dass es ihre einzige Chance war, ihr Abenteuer fortzusetzen. Und würde man sie bei der Flucht erwischen, könnten sie sich schon irgendwie rausreden.

»Dürfen wir mal auf die Toilette?«, fragten sie einen der Beamten.

»Jaja«, antwortete der.

Beiläufig schulterten sie ihre Rucksäcke und gingen vor die Tür. Das Toilettenhäuschen befand sich vor dem Hauptgebäude. Langsam schlenderten sie in Richtung WC. Als sie es erreicht hatten, liefen sie einfach weiter auf die Einfahrt zu. Das Adrenalin schoss ihnen durch die Körper, ihre Herzen pochten so laut wie das Orchester eines Trommelturms. Kaum hatten sie den ersten Fuß vor das Gelände gesetzt, gingen sie schneller und schneller, sahen sich hastig um, und als sie merkten, dass ihnen niemand folgte, rannten sie los. Sie bogen nach links, dann nach rechts, dann wieder links. Sie erreichten ein Waldstück und sprangen ins Unterholz. Dort kauerten sie ein paar Minuten, sprachlos, atemlos. Doch kein Polizist war in Sicht. Endlich löste sich die Anspannung. Sie lachten.

In den nächsten Tagen versuchten die Geflohenen, unbemerkt durch das Dickicht entlang der Straßen zu marschieren. Sie hielten sich nie lange an öffentlichen Orten auf, kauften ein paar Kleinigkeiten und verschwanden. Nach ein paar Nächten waren sie gewiss, dass niemand sie suchte. Und von der Flucht blieben Wochen danach nur noch lustige Erinnerungen an diesen Tag.

Je näher sie aber der laotischen Grenze kamen, desto häufiger dachten sie an die Polizeiwache zurück. Waren sie wirklich so optimistisch und glaubten, dass man sie laufen ließ? Oder machten sie sich etwas vor? Sie hofften darauf, dass die Bürokraten froh sein würden, dass sie die zwei Illegalen des Landes verweisen könnten, ohne sich einen Haufen Arbeit aufzuladen. Aber der Plan ging gründlich schief.

»Ihre Visa sind abgelaufen. Sie befinden sich illegal im Land«, sagte der Grenzbeamte. Eine große Überraschung war das nicht für die Betroffenen.

Erneutes Weglaufen war keine Option. Katya und Julian wurden sofort in ein Hinterzimmer geführt und verhört. Immer wieder versicherten sie, dass sie keine bösen Absichten hatten und die chinesischen Gesetze respektierten. Sie erzählten von ihrem Fußmarsch und gaben zu, dass sie schlampig gewesen waren mit den Visa.

Dennoch war eine sofortige Ausreise ausgeschlossen, im Gegenteil. Sachlich informierten die Beamten sie darüber, dass sie mit fünfzig Tagen Haft rechnen mussten.

»Fünfzig Tage?« Julian bekam sofort Beklemmungen. Fast zwei Monate in einem chinesischen Gefängnis zu verbringen, stand nicht auf der Bucket List. Die Leichtigkeit, mit der die Wanderer ihre bisherigen Abenteuer bewältigt hatten, wich Gefühlen der Angst.

Die einzige Alternative war eine Geldstrafe. Dreitausendfünfhundert Euro pro Person, zu zahlen binnen vierundzwanzig Stunden. Das war aber unmöglich. Julian rief das französische Konsulat in Sichuan an und bat um Hilfe. »Am besten Sie zahlen das Geld«, sagte der Diplomat am anderen Ende der Leitung. »Sie müssen wissen, chinesische Gefängnisse sind ziemlich harsch für junge französische Männer.« Julian erklärte dem Mann, dass das unmöglich sei. »Versuchen Sie es«, lautete der Tipp. Julian dämmerte, dass sie nicht um die Haft herumkamen. Er schickte seiner Familie eine Nachricht: »Habe Probleme mit meinem Telefon. Bin die kommenden zwei Monate schwer zu erreichen.« Er sagte nichts von den Schwierigkeiten, in denen er steckte.

Zutiefst besorgt und verärgert über sich selbst harrten sie dem Strafmaß entgegen. Sie versuchten, die Beamten milde zu stimmen, baten sie um Nachsicht, versprachen Besserung. Stunden vergingen. Dann endlich eine Entscheidung: »Zehn Tage.«

Eine riesige Last fiel von ihren Schultern. Zehn Tage waren gnädig. Doch die Angst blieb. Katya fürchtete, dass man ihr hinter Gittern das Leben zur Hölle machen könnte. Vermutlich würde sie getrennt sein von Julian. Was, wenn ein Wärter oder Polizist auf die dumme Idee käme, sich der fremden Schönheit zu nähern? Katya befahl sich, ruhig zu bleiben.

Am Abend sahen sich die beiden vorerst zum letzten Mal. Katya musste sich im Krankenhaus einem Schwangerschaftstest unterziehen. Dann ging es ins Bezirksgefängnis von Xishuangbanna in Jinghong.

»Stell dir einen Affen in einem Kindergarten vor, und du hast die Reaktionen der Insassen, als wir die Zellen betraten«, erinnerte sich Julian.

Dieses Gefühl kennt wohl jeder Ausländer, der mal in China gelebt hat. Nach neun Jahren im Land passierte es mir immer wieder, dass irgendwer an einem vorbeilief und ein verballhorntes »Hello« herauspresste. Und jedes Mal schien derjenige noch einen Kumpel an der Seite zu haben, der sich die Faust in den Mund stopfen musste, um nicht vor Lachen laut loszuprusten.

Katya zählte zwölf inhaftierte Frauen auf zwanzig Quadratmetern. Die meisten hatten es versäumt, Geldstrafen wegen harmloser Vergehen zu zahlen, drei saßen wegen Drogendelikten ein. Julian hatte weniger Glück. Er teilte sich einen Raum mit sechzehn anderen. Dealer und Aufmüpfige saßen mit ihm ein. In einer solchen Enge konnte einem die Sicherung schon einmal durchbrennen. Beide versuchten, sich auf einen möglichen Ausbruch von Gewalt vorzubereiten. Sie schärften ihre Sinne, um Spannungen unter den Häftlingen wahrzunehmen. Vielleicht war das völlig übertrieben, aber wie sollten sie das wissen? Sie wussten nicht einmal, was sie getan hätten, wenn jemand sie angegriffen hätte. Zwar überwachten Kameras jeden Winkel, aber ließen sich damit Aggressionen vermeiden? Es verging eine Weile, bis sich der Adrenalinspiegel in ihren Körpern auf ein Maß senkte, bei dem sich eine gefühlte Sicherheit einstellte.

Es gab keine Betten in den Zellen und natürlich auch kein Badezimmer, nur eine Toilette ohne Privatsphäre und ein Waschbecken. Wer sein Geschäft verrichten musste, tat das vor den Augen der anderen. Anfangs war es Julian und Katya peinlich, sich im Beisein der Mithäftlinge zu erleichtern. Nach ein paar Tagen aber war es ihnen egal. Es interessierte sowieso niemanden, wer da gerade auf dem Klo saß. Viele ihrer Zellengenossinnen und -genossen waren mit Gemeinschaftstoiletten groß geworden. Es gab nichts, was sie nicht schon gesehen, gehört oder gerochen hätten.

Geschlafen wurde auf dem Boden. Jeder bekam drei Decken, um sich ein Nachtlager zu bauen. Sie stanken erbärmlich. Der Schweiß und die Ausdünstungen Hunderter anderer hatten sich darin festgebissen und flüsterten jedem, der auf oder unter ihnen lag, bei jedem Atemzug ins Ohr, dass sie endlich gewaschen werden wollten.

Immerhin war der Boden sauber. Dreimal täglich putzten die Insassen die Zelle, damit sich keine Krankheiten ausbreiteten, aber auch damit die Leute etwas zu tun hatten. »Die Zellen waren sauberer als die Zimmer mancher Hostels, in denen wir in China übernachtet haben«, erinnerte sich Katya.

Winzige Fernseher hingen von den Decken. Waren sie ausgeschaltet, hieß das Bettruhe. Drei Häftlinge blieben nachts dennoch wach. Sie schauten den anderen beim Schlafen zu, damit keiner auf dumme Gedanken kam und vielleicht sich oder einem Mithäftling Gewalt antat. Zur Sicherheit brannte auch das Licht rund um die Uhr. Julian und Katya benötigten ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen. Aber erholsam war der Schlaf unter dem Weißlicht nie. Stattdessen drückten Trägheit und Müdigkeit aufs Gemüt. Das machte es Julian und Katya noch schwieriger, mit der Ungewissheit über den Verbleib des anderen umzugehen.

Morgens und nachmittags wurde Essen verteilt, aus zwei Fässern in Blechnäpfe. Es gab zehn Tage lang das Gleiche: Kohl in einer Brühe aus Schweinefett und Chili, dazu Reis. Manchmal gab es rohen Knoblauch oder einen Schuss Öl dazu. Die beiden waren bescheiden geworden. Ihr schmales Budget hatte selten anderes zugelassen als einfachste chinesische Gerichte aus Garküchen. Auch die Eintönigkeit machte ihnen wenig aus. Julian nahm es pragmatisch: »Solch eine Diät verhindert Verdauungsprobleme«, meinte er. Und weil es sonst nichts zu tun gab, waren die Mahlzeiten die Höhepunkte des Tages.

Katya spürte während der ersten Tage in Haft eine ständige Unruhe in sich. Drei Tage lang hatte sie weder die Zelle verlassen noch irgendetwas von Julian gehört. Sorge und Langeweile strapazierten ihre Nerven. Die Zeit verging im Schneckentempo und bot viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, was alles passiert sein konnte. Sie riss sich zusammen. Ihr ging es gut. Weshalb sollte es Julian nicht auch gut gehen? Immerhin waren die Frauen in ihrer Zelle nett zu ihr. Sie teilten Zahnpasta oder gaben ihr zusätzliche Kleidung. Katyas Mandarin war gut genug für Plaudereien über dieses und jenes. Die Frauen lachten sich halb schlapp, wenn es ihnen mal nicht gelang, der Ausländerin den Sinn eines Satzes verständlich zu machen. Um sich die Zeit gemeinsam zu vertreiben, lehrte Katya die Frauen eines Abends etwas Englisch. Ein anderes Mal zeigte sie ihnen Yogaübungen. Eine der Frauen zerrte sich dabei den Rücken und war fortan das Gespött der Gruppe.

Zweiundsiebzig Stunden waren ohne Nachricht von Julian vergangen. Dann wechselten die Wachen, und die Insassen durften die Zellen für ein paar Minuten verlassen. Die Frauen nahmen schweigend im Innenhof Aufstellung. Wer aufgerufen wurde, bestätigte mit einem lauten Brüllen seine Anwesenheit. Wer Geld hatte, durfte ein paar Kleinigkeiten im benachbarten Laden einkaufen. Die anderen saßen stillschweigend zusammen, rauchten oder blickten in den Himmel. Kein Wort war erlaubt. Plötzlich öffnete sich die Hoftür und eine Gruppe von Männern stapfte heraus. Zwei, drei, vier Häftlinge und dann endlich sah sie Julian ins Freie treten.

Ihr fielen tonnenweise Steine vom Herzen. In diesem Augenblick hätte sie am liebsten laut gejuchzt vor Glück und Freude. So viele Stunden hatte sie gegen die Angst gekämpft und versucht, ihre Horrorfantasien von Folter, Tod und Trennung tief in den Abgründen ihres Herzens zu verbuddeln. Jetzt spürte sie, welche Kraft es sie gekostet hatte, nicht durchzudrehen vor Angst.

Es genügten ein paar Blicke, um festzustellen, dass es ihm gut ging. Er lächelte verschmitzt. Auch er war erleichtert. Dann schauten sie sich an, nur zehn Meter voneinander entfernt. »Es war, als hätten wir uns in Gedanken miteinander unterhalten«, sagte Katya. »Ich glaube, ich habe ihn über die Langeweile klagen hören. Und er war neidisch, dass mir meine Mithäftlinge einen Pullover gegeben hatten.«

Sie genoss die kurze Zeit in seiner Nähe. Mit den Fingern zeigten sie sich an, wie viele Tage sie noch vor sich hatten. Alles würde gut werden. Jetzt war sie sich sicher.

Nach ein paar Tagen bekam Julian Besuch. Er betrat einen Raum, der durch eine Glaswand in zwei Hälften geteilt war. Auf der anderen Seite stand ein Mann in den Fünfzigern, der sich als französischer Generalkonsul von Chengdu vorstellte.

»Sie sehen besser aus, als ich erwartet hatte«, sagte er und setzte staatstragend fort: »Frankreich unterstützt sie.« Dann stellte er Fragen über die Haftbedingungen. Als er sich verabschiedete, sagte er, in drei Tagen würde ein anderer Diplomat nach dem Rechten sehen.

So geschah es. Es setzte nun ein anderer Mann eine wichtige Miene auf und sagte: »Es ist uns aufgrund außergewöhnlicher diplomatischer Abmachungen gelungen, die Haftdauer auf zehn Tage zu beschränken.«

Seltsam, dachte Julian. Es war von Beginn an nur von zehn Tagen die Rede gewesen. Wollte sich das Konsulat etwa mit fremden Lorbeeren schmücken? Oder hatten die Diplomaten tatsächlich schon kurz nach Julians Anruf von der Grenze ihre Kontakte spielen lassen und die Haftdauer beeinflusst? Aber weshalb hatte der Generalkonsul nichts davon erwähnt? Vielleicht waren die Diplomaten von den chinesischen Behörden selbst über die Länge der Haftdauer im Ungewissen gelassen worden. Vielleicht war der illegale Wanderer in einer anderen Verhandlungssache mit den Franzosen ein willkommener Trumpf geworden, den die Chinesen ausspielten.

Julian entschied sich zu glauben, dass man sich im Konsulat nicht wirklich für ihn interessierte. Stattdessen hatte man mit den Informationen über die Haftbedingungen nur die Webseite der Botschaft aktualisieren wollen, glaubte er. Wenigstens war es eine interessante Erfahrung und ein bisschen Abwechslung im Gefängnis-Alltag.

An den restlichen Tagen war Langeweile schließlich der größte Feind. Julian las gefühlte tausend Mal das Etikett seiner Wasserflasche oder zählte die Kästchen seines Moskitonetzes. Ein Mitgefangener schilderte ihm, wie man effizient eine Waffe einsetzte, um eine Frau zu verführen. Andere erklärten, wie man am besten einen Japaner tötet, um ihn für die Kriegsverbrechen seiner Vorfahren zu bestrafen, oder weshalb China das großartigste Land im Universum sei.

Nach zehn Tagen war es dann tatsächlich so weit. Die Wanderer wurden entlassen. Erleichtert schmunzelnd traten sie aufeinander zu. Das Abenteuer hatten sie bestanden. Jetzt hieß es: nichts wie raus aus dem Land. »Ihr habt zwei Tage Zeit, China zu verlassen«, warnten die Beamten. Würden Julian und Katya die Auflage nicht erfüllen, würden sie nicht noch einmal mit zehn Tagen Haft davonkommen. So viel war klar. Und sie wollten auch nicht herausfinden, ob fünfzig statt achtundvierzig Stunden noch in Ordnung seien. Umgehend machten sich die zwei auf den Weg in Richtung Laos.

Es war ein Sonntagmorgen. Mit dem Taxi erreichten sie den Busbahnhof von Jinghong. Zwei kleine blonde Kinder jagten auf Rollern zwischen den Fußgängern hindurch, ihr Vater immer darum bemüht, Auffahrunfälle zu verhindern. Doch Julian und Katya hatten nur eines im Sinn: ihre Tickets ergattern und schnellstmöglich ausreisen. Die Augen starr geradeaus gerichtet, ohne irgendwen eines Blickes zu würdigen, stapften sie auf den Abfahrtssteig mit dem Zielort Luang Namtha, Laos, zu.

Dort angekommen saßen sie nun vor ihren Tagebüchern und kritzelten alles nieder, was ihnen durch den Kopf schoss. Monate später nahmen sie die Episode im Knast nur noch als absurdes Kapitel einer unfassbaren Reise wahr. »Es fühlt sich gar nicht mehr an wie eine Gefängnisstrafe. Im Rückblick war die Zeit viel einfacher, als man vermuten würde.« Sie hatten ein Dach über dem Kopf und bekamen regelmäßige Mahlzeiten serviert. Seltsamerweise hatte ihnen das ein Gefühl existenzieller Sicherheit vermittelt. Julian schwärmte sogar von den ungewöhnlichen Begegnungen mit Polizisten, Dealern oder politisch Andersdenkenden, die er sonst nie kennengelernt hätte. Dieses Abenteuer gab ihnen Einblicke in die Realität dieses Landes, die nur wenige Ausländer erhaschten.

Einmal auf ihrem Weg hatte ihnen ein Bauer Unterschlupf gewährt. Dessen Frau war einst wegen der Ein-Kind-Politik von lokalen Beamten gezwungen worden, ein Kind abzutreiben. »Das hat mich mehr mitgenommen als die Zeit in Haft«, erinnerte sich Julian.

Es gab andere Situationen, die ihnen vor Unbehagen die Kehle zuschnürten. Als ihnen dieser verwahrloste Mann entgegenkam mit nur zwei Zähnen und einer üblen Schnapsfahne. Er trieb einen kleinen Jungen mit zerzausten Haaren vor sich her und schubste ihn in eine Baracke. Das Kind war vielleicht sieben Jahre alt, und Katya und Julian glaubten, dass es sexuell missbraucht wurde. Seine Unterarme waren mit blauen Flecken übersät. »Ich dachte, ich würde einen Hauch von Unschuld in seinen Augen entdecken. Aber da war nichts mehr, einfach nichts«, erinnerte sich Julian.

Unter anderen Umständen hätten sie versucht, diesen Jungen von seinem Leid zu befreien, sagten sie. Aber hier? In einem Waldstück zwischen zwei Dörfern im ländlichen Hinterland der Volksrepublik China. Sie waren fremd, sie waren illegal. Sie gingen weiter. »Das sind die härtesten Momente beim Reisen. Wenn die Realität meine Träume zerstört«, schrieb mir Julian. Das Bild des Jungen hinterließ Schmerz und eine bittere Erkenntnis: »Der Reisende ist nichts anderes als ein Passagier, an dem die Welt vorbeizieht, ohne dass er sie ändern könnte.«

Diese Erkenntnis hat vielleicht etwas Wahres. Aber sie ist eine pessimistische Schlussfolgerung. Eine optimistische würde lauten: Reisen hilft, die Welt besser kennenzulernen. Und das kann Motivation sein, sie verändern zu wollen. Man muss ja nicht gleich eine politische Revolution auslösen oder wissenschaftliche Entdeckungen machen, die einen Nobelpreis wert sind. Aber ich war sicher, dass Julian keinen geringeren Maßstab für sich selbst anlegte.

Am folgenden Tag sah ich die beiden Wanderer noch mehrmals in einem benachbarten Hostel. Unentwegt hingen sie über ihren Notizblöcken, schrieben und zeichneten und verarbeiteten das Erlebte. Knapp fünf Monate Laufen lagen hinter ihnen, viele mehr vor ihnen. Sie hatten das Reisen zu ihrem Leben gemacht.