19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

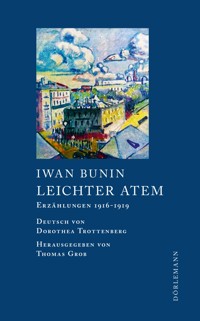

"Leichter Atem" ist eine der schönsten Erzählungen Bunins. In der Geschichte der aparten, mutwilligen Gymnasiastin Olja, die von einem Freund ihres Vaters verführt wird, stehen Beschwingtheit und Melancholie dicht nebeneinander. Von einer fatalen Affäre erzählt auch "Der Sohn": Madame Mareau, die Ehefrau eines Kolonialbeamten in Algerien, gibt aus Ennui und Koketterie den Avancen eines jungen Verehrers nach.Die achtzehn Erzählungen dieses Bandes, von denen acht erstmals auf Deutsch vorliegen, sind die letzten, die Iwan Bunin vor seiner Emigration 1920 schrieb. Sie entstanden in politisch bewegten Zeiten und insbesondere der Erste Weltkrieg steht wie ein Schatten hinter den Geschehnissen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Iwan Bunin

Leichter Atem

Erzählungen 1916–1919

Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Thomas Grob

DÖRLEMANN

Die Übersetzung der Erzählungen »Der Sohn«, »Leichter Atem«, »Das Lied vom Gotsen«, »Kasimir Stanislawowitsch« und »Aglaja« folgt der Ausgabe: Bunin, Iwan: Gospodin is San-Franzisko. Paris: Imprimerie Union 1920. Die Übersetzung der Erzählungen »Die Alte«, »Fastenzeit«, »Der dritte Hahnenschrei«, »Schlingenohren«, »Changs Träume«, »Der Landsmann«, »Otto Stein«, »Das Hinscheiden« und »Gotami« folgt der Ausgabe: Bunin, Iwan: Rosa Ijerichona. Berlin: Slowo 1924. Die Übersetzung der Erzählungen »Der letzte Frühling«, »Der letzte Herbst« und »Der Streit« folgt der Ausgabe: Bunin, I.A., Sobranie sotschinenii I.A.Bunina. Berlin: Petropolis 1934–1936 (Bd. X). Die Übersetzung der Erzählung »Ein Wintertraum« folgt der Ausgabe: Bunin, I.A.: Sobranie sotschinenii v dewjati tomach. Moskva: Chudoschestwennaja literatura 1966 (Bd. V). eBook-Ausgabe 2020 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © The Estate of Ivan Bunin © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung des Gemäldes Moskau, Zubovskaja-Platz, Studie (1916) von Wassily Kandinsky Porträt Iwan Bunin, S. 5: The Estate of Ivan Bunin Satz: Dörlemann Satz, Lemförde Druck und Bindung: CPI – Clausen und Bosse, Leck ISBN 978-3-03820-973-7www.doerlemann.com

Inhalt

Iwan Bunin

Der Sohn

Madame Mareau war in Lausanne geboren und aufgewachsen, in einer strengen, rechtschaffenen und fleißigen Familie. Sie hatte nicht früh, aber aus Liebe geheiratet. Im März 1876 befand sich unter den Passagieren des alten französischen Dampfschiffs Auvergne, das von Marseille aus nach Italien fuhr, ein neuvermähltes Paar. Die Tage waren still und kühl, das Meer verlor sich silbrig spiegelnd in den dunstigen Frühlingsweiten, die Neuvermählten blieben stets an Deck. Alle erfreuten sich an ihnen, betrachteten ihr Glück mit einem freundlichen Lächeln: Bei ihm zeigte sich dieses Glück in seinem munteren, resoluten Blick, in dem Bedürfnis nach Bewegung, in der überschwenglichen Leutseligkeit gegenüber den anderen Passagieren, bei ihr in dem freudigen Interesse, mit dem sie jede Einzelheit aufnahm … Diese Neuvermählten waren die Mareaus.

Er war etwa zehn Jahre älter als sie, nicht sonderlich groß, hatte einen bräunlichen Teint und lockiges Haar; seine Hand war hager, seine Stimme klangvoll. Sie dagegen war erkennbar anderer, nichtromanischer Abstammung; sie schien ein wenig groß – wenngleich ihre Taille ganz entzückend war – und hatte dunkles Haar und graublaue Augen. Über Neapel, Palermo und Tunis reisten sie in die algerische Stadt Constantine, wo Monsieur Mareau eine recht bedeutende Stellung bekommen hatte. Und das Leben in Constantine, die vierzehn Jahre, die seit jenem glücklichen Frühling vergangen waren, hatte ihnen all das geschenkt, was die Menschen für gewöhnlich zufriedenstellt: Wohlstand, ein harmonisches Familienleben, gesunde und schöne Kinder.

In den vierzehn Jahren hatten sich die Mareaus äußerlich sehr verändert. Sein Gesicht war dunkel geworden wie das eines Arabers, er war grauhaarig und hager von der Arbeit, vom vielen Reisen, vom Tabak und von der Sonne – viele hielten ihn für einen gebürtigen Algerier. Sie wiederum hätte niemand mehr als die junge Frau erkannt, die einst auf der Auvergne hergereist war: Damals strahlten selbst ihre Schuhe, die sie nachts vor die Tür stellte, den Zauber der Jugend aus; jetzt hatte auch ihr Haar einen Silberschimmer, war ihre Haut feiner und goldgetönter, waren ihre Arme magerer geworden, und in der Pflege, die sie ihnen angedeihen ließ, in der Frisur, in der Leibwäsche, in der Kleidung zeigte sich bereits eine gewisse übertriebene Sorgsamkeit. Natürlich hatte sich auch ihr Verhältnis zueinander geändert, wenngleich niemand behaupten würde, daß es eine Wende zum Schlechteren genommen hätte. Sie lebten indes jeder sein eigenes Leben: Seine Zeit war ganz von der Arbeit erfüllt – er war derselbe leidenschaftliche und zugleich nüchterne Mensch wie früher –, die ihre von der Fürsorge für ihn und die Kinder, zwei hübsche Mädchen, von denen die ältere beinahe schon ein Fräulein war; und alle waren einhellig der Meinung, daß es in Constantine keine bessere Hausherrin, keine bessere Mutter und keine liebenswürdigere Gesprächspartnerin im Salon gab als Madame Mareau.

Ihr Haus stand in einem ruhigen, ordentlichen Viertel. Vom ersten Stock, von den Gesellschaftszimmern aus, die wegen der geschlossenen Jalousien stets im Halbdunkel lagen, war das für seine malerische Kulisse in der ganzen Welt berühmte Constantine zu sehen: Auf schroffen Felsen liegt diese alte arabische Festung, die eine französische Stadt geworden ist. Die Fenster der schattigen, kühlen Privaträume blickten auf den Garten – in ewiger Glut, in ewigem Glast schlummerten dort jahrhundertealte Eukalyptusbäume, Sykomoren und Palmen, umgeben von hohen Mauern. Der Hausherr war diensthalber häufig abwesend. Die Hausherrin führte das zurückgezogene Dasein, zu dem die Ehefrauen aller Europäer in den Kolonien verurteilt sind. Sonntags war sie stets in der Kirche. Werktags fuhr sie selten aus und hielt sich an einen kleinen, auserwählten Kreis. Sie las, beschäftigte sich mit Handarbeiten, plauderte oder lernte mit den Kindern; hin und wieder nahm sie die schwarzäugige Marie, das jüngste Töchterchen, auf den Schoß, spielte mit einer Hand auf dem Fortepiano und sang alte französische Lieder, um so den langen afrikanischen Tag zu verkürzen, während der heiße Wind vom Garten her großzügig durch die geöffneten Fenster hereinblies … Constantine, das in der erbarmungslos sengenden Sonne alle seine Fensterläden geschlossen hielt, wirkte in diesen Stunden wie eine tote Stadt: Nur die Blauracken schrien immer wieder hinter den Mauern der Gärten, und melancholisch, mit der Schwermut der Kolonialländer, schallte der Klang der Hornbläser über die Hügel außerhalb der Stadt, wo von Zeit zu Zeit Kanonen mit dumpfem Schlag die Erde erschütterten und weiße Soldatenhelme aufblitzten.

Die Tage in Constantine verliefen einförmig, aber niemand hätte bemerkt, daß Madame Mareau darunter gelitten hätte. Ihr Charakter, der feinfühlig und sittsam war, zeigte weder eine gesteigerte Empfindlichkeit noch übermäßige Nervosität. Ihre Gesundheit konnte man nicht als robust bezeichnen, aber sie bereitete Monsieur Mareau auch keine Sorge. Lediglich ein Vorfall hatte ihm zu denken gegeben: Einmal in Tunis hatte ein arabischer Gaukler sie so schnell und tief hypnotisiert, daß sie nur mit Mühe und Not wieder zu sich kam. Das war jedoch noch zur Zeit der Übersiedlung aus Frankreich gewesen; seither hatte sie einen derart heftigen Willensverlust, eine derart krankhafte Empfänglichkeit nie wieder erfahren. So war Monsieur Mareau glücklich, gelassen und überzeugt davon, ihre Seele sei ungetrübt und ihm aufrichtig zugetan. Dem war auch so, selbst im letzten, dem vierzehnten Jahr ihres Familienlebens … Da jedoch erschien in Constantine ein gewisser Emile Du Buis.

Emile Du Buis war der Sohn von Madame Bonnet, einer langjährigen guten Bekannten der Mareaus, und erst neunzehn Jahre alt. Madame Bonnet, die Witwe eines Ingenieurs, hatte außer Emile, ihrem Sohn aus erster Ehe, der in Paris aufgewachsen war und bereits Rechtswissenschaft studierte, sich allerdings mehr dem Verfassen von nur ihm allein verständlichen Gedichten widmete und sich zur nichtexistierenden Schule der »Sucher« zählte, noch eine Tochter, Elise. Diese war im Mai 1889 kurz vor ihrer Hochzeit erkrankt und innerhalb weniger Tage verstorben. Emile, der noch nie zuvor in Constantine gewesen war, war nun zum Begräbnis angereist. Man kann gut verstehen, wie sehr dieser Tod Madame Mareau berührte, der Tod eines jungen Mädchens, das schon den Brautschleier anprobiert hatte; auch weiß man, wie leicht sich unter derartigen Umständen Menschen näherkommen, selbst wenn sie einander zuvor kaum gekannt haben. Zudem war Emile für Madame Mareau wirklich nur ein Knabe. Bald nach dem Begräbnis reiste Madame Bonnet zu Verwandten nach Frankreich. Emile blieb in Constantine, im Landhaus seines verstorbenen Stiefvaters, in der Villa Hashim, wie man sie in der Stadt nannte, und war beinahe täglich zu Gast bei den Mareaus. Wie immer er war, was immer er vorgab zu sein, er war trotz allem noch sehr jung, sehr empfindsam, und er suchte Menschen, denen er sich für eine Zeitlang anschließen konnte. »Ist es nicht eigenartig?« sagten manche. »Madame Mareau ist gar nicht wiederzuerkennen! Wie lebhaft sie geworden ist, wie hübsch!«

Diese Anspielungen waren indes unbegründet. Zu Anfang wurde lediglich ihr Leben ein wenig heiterer, wurden ihre Mädchen ein wenig unbekümmerter und koketter, weil Emile seinen Schmerz und das Gift, das ihm – wie er meinte – das »Fin de siècle« einflößte, zwischendurch immer wieder vergaß und sich manchmal stundenlang mit Marie und Louise abgab wie mit seinesgleichen. Bei alledem war er dennoch ein Mann, kam aus Paris und war nicht gerade ein Dutzendmensch; er war Teil jenes für gewöhnliche Sterbliche unzugänglichen Lebens, das die Pariser Schriftsteller führten: Häufig rezitierte er mit fast somnambuler Ausdruckskraft seltsame, aber wohlklingende Verse, und vielleicht war es wirklich gerade ihm zu verdanken, daß Madame Mareaus Gang leichter und beschwingter geworden war, ihre häuslichen Toiletten ein wenig eleganter und ihr Tonfall zärtlicher und neckischer; vielleicht war in ihrer Seele auch ein Fünkchen rein weiblicher Freude erwacht, daß da jemand war, den man ein wenig bevormunden, mit dem man halb scherzhaft in belehrendem Ton sprechen konnte, mit einer Unbefangenheit, die der Altersunterschied zwischen ihnen so selbstverständlich gestattete, und daß dieser Mensch eine Anhänglichkeit zu ihrem ganzen Haus entwickelt hatte, in dem allerdings – das zeigte sich natürlich sehr bald – die Hauptperson für ihn unangefochten sie war. Aber all das ist schließlich nichts Besonderes! Meistens tat er ihr vor allem nur leid.

Er hielt sich aufrichtig für einen geborenen Poeten und wollte auch äußerlich einem solchen gleichen; er trug die Haare lang und zurückgekämmt und kleidete sich mit künstlerischer Bescheidenheit; die schönen braunen Haare paßten zu seinem blassen Gesicht ebenso wie zu seiner schwarzen Kleidung, doch diese Blässe war allzu blutleer und hatte einen Anflug von Gelb. Seine Augen glänzten fortwährend, wirkten jedoch durch das ausgemergelte Gesicht fiebrig, und so eingefallen und flach war seine Brust, so dünn waren seine Beine, so hager seine Arme, daß es einem nachgerade unbehaglich war, wenn er übermäßig lebhaft die Straße entlang oder durch den Garten lief, leicht vornübergebeugt, als gleite er dahin, um sein Gebrechen zu verbergen – die Tatsache, daß ein Bein kürzer als das andere war; in Gesellschaft war er bisweilen unangenehm und arrogant, er war bemüht, geheimnisvoll und nachlässig zu erscheinen, manchmal elegant und anmaßend, manchmal herablassend und zerstreut und in jeder Hinsicht selbstbestimmt; doch allzu oft schon hatte er seine Rollen nicht durchgehalten, sich verhaspelt und begonnen, mit geradezu naiver Offenheit und Hast zu sprechen. Und natürlich konnte er seine Gefühle nicht lange verheimlichen, konnte nicht lange so tun, als glaube er nicht an Liebe und Glück auf Erden: Bald wußte das ganze Haus von seiner Verliebtheit. Dem Hausherrn fiel er bereits lästig mit seinen Besuchen; er brachte nun Tag für Tag Bouquets mit seltenen Blumen von der Villa mit, saß von morgens bis abends da und rezitierte immer unverständlichere Verse – die Kinder hörten ihn mehr als einmal jemanden beschwören, gemeinsam mit ihm zu sterben –, und nachts trieb er sich in den Vierteln der Einheimischen herum, in den Spelunken, wo die Araber, in schmutzigweiße Burnusse gehüllt, begehrlich »Bauchtänze« betrachteten und starke Liköre tranken … Kurz, es waren keine anderthalb Monate vergangen, als sich seine Verliebtheit ins Unerträgliche gesteigert hatte.

Seine Nerven versagten ihm komplett den Dienst. Einmal saß er beinahe den ganzen Tag schweigend da, stand dann auf, verneigte sich, nahm seinen Hut und ging hinaus – und wurde nach einer halben Stunde in einem entsetzlichen Zustand von der Straße wieder hereingetragen: Er schlug hysterisch um sich und schluchzte so jämmerlich, daß er die Kinder und das Dienstmädchen erschreckte. Doch Madame Mareau maß auch diesem Ausbruch anscheinend keine besondere Bedeutung bei. Sie selbst brachte ihn wieder zu Bewußtsein, indem sie geduldig seine Krawatte lockerte und ihm zuredete, er solle ein Mann sein, und sie lächelte nur vor sich hin, als er ohne Rücksicht auf ihren Gemahl ihre Hand ergriff und mit Küssen bedeckte und ihr aufopfernde Ergebenheit schwor. Dennoch mußte man all dem ein Ende bereiten. Als Emile, den die Kinder bald vermißten, sich einige Tage nach seinem Anfall wieder einfand, ruhig zwar, aber eher wie jemand, der eine schwere Krankheit überstanden hatte, sagte Madame Mareau ihm sanft all das, was man in solchen Fällen zu sagen pflegt.

»Mein Freund, Sie sind doch wie ein Sohn für mich«, sagte sie und sprach dabei dieses Wort – Sohn – zum ersten Mal aus, und tatsächlich empfand sie ihm gegenüber eine beinahe mütterliche Zärtlichkeit. »Bringen Sie mich nicht in eine lächerliche und peinliche Situation.«

»Aber ich schwöre Ihnen, Sie täuschen sich!« rief er mit aufrichtiger Leidenschaft. »Ich bin Ihnen nur treu ergeben, ich will Sie nur sehen und nichts weiter!«

Unvermittelt fiel er auf die Knie – sie waren im Garten, an einem stillen, heißen dämmrigen Abend – und umfaßte ungestüm ihre Hüften, vor Leidenschaft einer Ohnmacht nahe … Und während sie auf sein Haar, seinen weißen schmalen Nacken blickte, dachte sie mit schmerzlicher Freude:

»Ach, ja, ja, ich könnte beinahe so einen Sohn haben!«

Immerhin geriet er danach bis zu seiner Abreise nach Frankreich nie mehr so außer sich. Das war im Grunde kein gutes Zeichen, es konnte bedeuten, daß seine Leidenschaft tiefer geworden war. Äußerlich aber änderte sich alles zum Besseren – nur einmal noch konnte er sich nicht beherrschen. An einem Sonntag nach dem Mittagessen, bei dem mehrere Fremde zugegen waren, sagte er, ohne sich auch nur im geringsten Gedanken darüber zu machen, daß alle mithörten:

»Ich flehe Sie an, schenken Sie mir eine Minute …«

Sie stand auf und folgte ihm in den leeren, halbdunklen Saal.

Er trat ans Fenster, durch welches das Abendlicht in länglichen Streifen hereinfiel, blickte ihr direkt ins Gesicht und sagte:

»Heute ist der Todestag meines Vaters. Ich liebe Sie!«

Sie wandte sich zum Gehen. Erschrocken rief er ihr hinterher:

»Vergeben Sie mir, das war das erste und letzte Mal!«

Und wirklich, weitere Bekenntnisse vernahm sie von ihm nicht. »Ich war betört von ihrer Verlegenheit«, schrieb er an jenem Abend in seinem gewählten, schwülstigen Stil in sein Tagebuch. »Ich habe mir geschworen, ihren Seelenfrieden nicht mehr zu stören. Bin ich nicht ohnedies glücklich zu preisen?« Er kam weiterhin regelmäßig in die Stadt – in der Villa Hashim übernachtete er nur – und verhielt sich unterschiedlich, aber stets mehr oder weniger schicklich. Manchmal war er wie früher unangebracht ausgelassen und naiv und tobte mit den Kindern im Garten herum; meistens aber saß er neben ihr und »berauschte sich an ihrer Gegenwart«, las ihr aus Zeitungen und Romanen vor und »war glücklich, daß sie ihm lauschte«. »Die Kinder störten uns nicht«, schrieb er über diese Tage, »ihre Stimmen, ihr Lachen, ihr Tollen, ihr ganzes Wesen waren gleichsam hauchdünne Leitungsdrähte unserer Gefühle, durch sie wurden diese Gefühle noch zauberhafter; wir führten ganz alltägliche Gespräche, aber darin klang etwas anderes an – unser Glück: Ja, ja, auch sie war glücklich, das kann ich versichern. Sie liebte es, wenn ich Gedichte rezitierte; an den Abenden betrachteten wir vom Balkon aus Constantine, das im bläulichen Mondschein zu unseren Füßen lag …« Im August schließlich bestand Madame Mareau darauf, daß er abreisen, sich wieder seinem Studium widmen solle, und unterwegs notierte er: »Ich fahre fort! Ich fahre fort, vergiftet von der bitteren Süße der Trennung! Sie schenkte mir zum Abschied ein samtenes Halsband, das sie als Mädchen trug. Im Moment des Abschieds segnete sie mich, und ich sah den feuchten Schimmer in ihren Augen, als sie sagte: Leben Sie wohl, mein teurer Sohn! …«

Ob er recht hatte, ob Madame Mareau im August glücklich war, weiß man nicht. Aber daß sie sich mit seiner Abreise schwertat, läßt sich nicht bestreiten. Dieses Wort – Sohn –, das sie schon zuvor häufig in Unruhe versetzt hatte, klang für sie nun so, daß sie es nicht mehr ruhig und gelassen hören konnte. Schon früher hatte sie oftmals, wenn ihr auf dem Weg zur Kirche Bekannte begegneten und scherzten: »Worum wollen Sie denn beten, Madame Mareau, so tugendhaft und glücklich, wie Sie sind!« mit traurigem Lächeln geantwortet: »Ich will Gott klagen, daß er mir einen Sohn verwehrt …« Jetzt ließ der Gedanke an einen Sohn, an das Glück, daß dieser ihr durch seine bloße Existenz auf dieser Welt immerfort gegeben hätte, sie nicht mehr los. Eines Tages, kurz nach Emiles Abreise, sagte sie zu ihrem Mann:

»Jetzt habe ich alles verstanden! Ich weiß jetzt ganz sicher, daß jede Mutter einen Sohn haben muß, daß jede Frau, die keinen Sohn hat, erkennen wird – wenn sie in sich hineinhört und ihr ganzes Leben überdenkt –, daß sie unglücklich ist. Du bist ein Mann, du kannst das nicht nachempfinden, doch so ist es … Ach, wie zart und leidenschaftlich man einen Sohn lieben kann!«

Sie war sehr zärtlich zu ihrem Mann in diesem Herbst. Manchmal, wenn sie mit ihm allein war, sagte sie unvermittelt scheu zu ihm:

»Hector, hör einmal … Ich schäme mich fast, dich zu fragen, und doch … Denkst du manchmal an den März sechsundsiebzig zurück? Ach, wenn wir einen Sohn hätten!«

»All das hat mich sehr beunruhigt«, erzählte Monsieur Mareau später. »Um so mehr, als sie stark abzunehmen begann. Sie wurde immer schwächer, immer schweigsamer und nachgiebiger in ihrem Charakter. Zu Besuch bei Bekannten war sie immer seltener, in die Stadt zu fahren vermied sie, wenn es nicht unbedingt notwendig war … Für mich gibt es keinen Zweifel, daß sich ein schlimmes, unerklärliches Leiden ihrer Seele und ihres Körpers bemächtigte!« Und die Bonne setzte hinzu, Madame Mareau habe in jenem Herbst, anders als früher, stets einen dichten weißen Schleier angelegt, wenn sie ausfuhr, und diesen sofort bei ihrer Rückkehr vor dem Spiegel zurückgeschlagen und aufmerksam ihr erschöpftes Gesicht gemustert. Es ist müßig zu erkunden, was damals in ihrer Seele vor sich ging. Aber wollte sie Emile sehen, hat er ihr geschrieben, hat sie ihm geantwortet? Er präsentierte dem Gericht zwei Depeschen, die angeblich auf seinen Namen und als Antwort auf seine Briefe geschickt worden waren. Die eine war vom 10. November: »Sie bringen mich um den Verstand. Fassen Sie sich. Geben Sie unverzüglich Nachricht von sich.« Die zweite Depesche war vom 23. Dezember: »Nein, nein, kommen Sie nicht, ich flehe Sie an. Denken Sie an mich, lieben Sie mich wie eine Mutter.« Doch konnte natürlich nicht zweifelsfrei bewiesen werden, daß Madame Mareau diese Depeschen geschickt hatte. Zweifelsfrei stand nur fest, daß sie von September bis Januar in dumpfer Unruhe lebte und kränkelte.

Der Spätherbst jenen Jahres war in Constantine kalt und regnerisch. Darauf folgte, wie immer in Algerien, sogleich ein herrlicher Frühling. Und Madame Mareau fand wieder zu ihrer Lebhaftigkeit, zu jenem glückseligen, zarten Rausch, den zur Zeit der Frühlingsblüte diejenigen erleben, die ihre Jugend bereits durchkostet haben. Sie begann wieder auszugehen, fuhr mit den Kindern aus, besuchte mit ihnen den Garten der verlassenen Villa Hashim und wollte sie mitnehmen nach Algier, um ihnen Blida zu zeigen, wo es ganz in der Nähe eine waldige Schlucht gibt, die die Affen sehr lieben … Und so ging es bis zum 17. Januar 1890.

Am 17. Januar erwachte sie von einem ungewöhnlich glücklichen, zärtlichen Gefühl, das sie, so kam es ihr vor, die ganze Nacht hindurch in Unruhe versetzt hatte. Das große Zimmer, in dem sie alleine schlief, weil ihr Mann diensthalber für längere Zeit abwesend war, lag bei geschlossenen Jalousien in fast völliger Dunkelheit. Dennoch war an dem durch die zugezogenen Gardinen sickernden fahlblauen Schimmer zu erkennen, daß es noch früh war. Und richtig, die kleine Uhr auf dem Nachttisch zeigte auf sechs. Sie genoß die morgendliche Kühle, die aus dem Garten hereindrang, hüllte sich in ihre leichte Decke und drehte sich zur Wand … »Warum ist mir so wohl?« überlegte sie, während sie wieder einschlief. In verschwommenen, schönen Traumbildern erschienen ihr Italien und Sizilien, Bilder jenes fernen Frühlings, von der Reise in der Schiffskajüte, deren Fenster auf das Deck und das kalte, silbrige Meer blickten, mit den Vorhängen aus roter Seide, die im Laufe der Zeit brüchig geworden und verblichen war, mit der hohen, vom jahrelangen Putzen blankgewetzten kupfernen Türschwelle … Dann sah sie endlose Meeresbuchten, Lagunen, Niederungen, eine große arabische Stadt, ganz weiß, mit flachen Dächern, und jenseits davon wellige, dunstig-blaue Hügel und Vorgebirge. Das war Tunis, wo sie nur einmal gewesen war, in ebenjenem Frühling, als sie auch in Neapel und Palermo war … Dann plötzlich war es, als werde sie von einem kalten Schauer erfaßt – sie zuckte zusammen und schlug die Augen auf. Es war schon die neunte Stunde, man hörte die Stimmen der Kinder, die Stimme ihrer Bonne. Sie stand auf, warf sich den Peignoir über, trat auf den Balkon, ging hinunter in den Garten und setzte sich in den Schaukelstuhl neben dem runden Tisch auf dem Sandplatz, unter eine blühende Mimose, deren goldenes Dach darübergebreitet war und in der Hitze einen schweren Duft verströmte. Das Dienstmädchen brachte ihr Kaffee. Wieder dachte sie an Tunis – und sie erinnerte sich an das eigenartige Gefühl, das sie dort empfunden hatte, an diese süße Angst, diese glückselige Willenlosigkeit, wie ein Vorgefühl des nahen Todes, die sie in dieser blaßblauen Stadt in der warmen, zartrosa Dämmerung empfunden hatte, als sie zurückgelehnt in einem Schaukelstuhl auf dem Dach des Hotels lag, während der Araber, ein Hypnotiseur und Gaukler, dessen dunkles Gesicht sie nur verschwommen sah, vor ihr in der Hocke saß und sie mit seinen kaum hörbaren, monotonen Weisen und den langsamen Bewegungen seiner mageren Hände einlullte. Plötzlich, während sie gedankenverloren und mit weit geöffneten Augen auf den sprühenden silbrigen Funken starrte, den die Sonne an dem kleinen Löffel im Wasserglas aufblitzen ließ, verlor sie das Bewußtsein. Als sie abrupt wieder zu sich kam, stand Emile über sie geneigt.

Alles, was nach dieser unerwarteten Begegnung passierte, weiß man aus den Worten von Emile selbst, aus seinen Erzählungen, aus seinen Antworten bei den Vernehmungen. »Ja, ich bin aus heiterem Himmel in Constantine aufgetaucht«, erzählte er. »Ich kam, weil mir klar geworden war, daß mich selbst die himmlischen Heerscharen nicht würden aufhalten können. Am Morgen des 17. Januar fuhr ich vom Bahnhof aus ohne jegliche Vorankündigung geradewegs zum Haus von Monsieur Mareau und ging in den Garten. Ich war bestürzt über den Anblick, der sich mir bot, hatte aber kaum einen Schritt getan, als sie wieder zur Besinnung kam. Sie schien gleichfalls überrascht, von meinem unerwarteten Besuch ebenso wie davon, was ihr widerfahren war, tat dies aber nicht laut kund. Sie sah mich an wie jemand, der gerade aus dem Tiefschlaf erwacht ist, erhob sich und brachte ihr Haar in Ordnung.

›Ich habe es geahnt‹, sagte sie dann ausdruckslos. ›Sie haben nicht auf mich gehört!‹

Mit geübter Geste knöpfte sie ihr Peignoir über der Brust zu, nahm mit beiden Händen meinen Kopf und küßte mich zweimal auf die Stirn.

Ich war völlig durcheinander vor Begeisterung und Leidenschaft, aber sie schob mich sanft zurück und sagte:

›Gehen wir, ich bin nicht angekleidet, ich komme gleich wieder, gehen Sie unterdessen zu den Kindern …‹

›Aber um Himmels willen, was war denn mit Ihnen?‹ fragte ich, während ich hinter ihr die Treppe zum Balkon hinaufging.

›Ach, nichts weiter, eine leichte Betäubung, ich habe die ganze Zeit diesen glitzernden Löffel angestarrt‹, erwiderte sie, wobei sie sich allmählich wieder fing und lebhafter sprach. ›Aber was haben Sie getan, was haben Sie getan!‹

Die Kinder konnte ich nirgends finden, im Haus war es leer und still, ich setzte mich ins Eßzimmer und hörte, wie sie in einem der hinteren Zimmer plötzlich anfing zu singen, mit kräftiger, klangvoller Stimme – aber zu dem Zeitpunkt erkannte ich die ganze Tragik dieses Klangs noch nicht, weil ich vor Nervosität am ganzen Leibe zitterte. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, die Minuten gezählt, bis der Zug mich endlich nach Constantine bringen würde, ich war aus dem Bahnhof gestürzt und in die erstbeste Droschke gesprungen, konnte es kaum erwarten, in die Stadt zu kommen … Ich wußte, ich hatte vorausgeahnt, daß mein Kommen verhängnisvoll für uns werden würde; aber das, was ich im Garten sah, die geheimnisvolle Begegnung und der plötzliche Umschwung in ihrem Verhalten mir gegenüber, damit hatte ich nicht rechnen können! Nach zehn Minuten erschien sie, das Haar frisiert, in einem leichten hellgrauen Kleid mit einem Anflug von Lila.

›Ach‹, sagte sie, als ich ihre Hand küßte, ›ich habe ganz vergessen, heute ist Sonntag, die Kinder sind in der Kirche, und ich habe verschlafen … Die Kinder gehen nach der Kirche zum Kiefernwäldchen – waren Sie dort schon einmal?‹

Ohne meine Antwort abzuwarten, klingelte sie nach Kaffee für mich, setzte sich hin, sah mich eindringlich an, erkundigte sich, allerdings ohne mir zuzuhören, wie ich lebe, was ich mache, und begann dann, von sich zu sprechen, darüber, daß sie sich nach zwei oder drei für sie sehr schlimmen Monaten, in deren Verlauf sie ›furchtbar gealtert‹ sei – diese Worte waren von einem merkwürdigen Lächeln begleitet –, so gut, so jung fühle wie nie zuvor … Ich gab ihr Antwort, hörte zu, verstand vieles nicht; wir beide sagten nicht das, was wir meinten, meine Hände wurden kalt angesichts der nahenden anderen, verhängnisvollen und unabwendbaren Stunde. Ich leugne nicht, daß ich wie vom Blitz getroffen war, als sie sagte: ›Ich bin gealtert …‹ Plötzlich erkannte ich, daß sie recht hatte: Die mageren Arme, das verblühte, wenn auch wirklich verjüngte Gesicht, die Konturen des abgehärmten Körpers, all das erfaßte ich als die ersten Anzeichen dessen, was uns so schmerzlich, ja peinlich – aber um so heftiger! – das Herz abschnürt beim Anblick einer alternden Frau. Ach ja, wie schnell und heftig hatte sie sich verändert! dachte ich. Und dennoch war sie wunderschön, ich war berauscht von ihrem Anblick. Ich war gewohnt, unausgesetzt von ihr zu träumen, ich hatte den Moment am Abend des 11. Juli nicht vergessen, als ich zum ersten Mal ihre Knie umfaßt hielt. Auch ihr zitterten leicht die Hände, als sie sich die Frisur richtete und mich dabei lächelnd anblickte, und plötzlich – Sie verstehen die katastrophale Kraft dieses Augenblicks! –, plötzlich verzerrte sich ihr Lächeln, und sie sagte mit Mühe, aber bestimmt:

›Sie müssen jetzt trotz allem nach Hause fahren, sich von der Reise ausruhen – Sie sehen ganz erschöpft aus, Sie haben so gequälte, schaurige Augen, so brennende Lippen, daß ich es nicht länger mitansehen kann … Soll ich mit Ihnen fahren, Sie begleiten?‹

Ohne mir Gelegenheit zur Antwort zu geben, stand sie auf und ging hinaus, um Hut und Umhang zu holen.

Nach kurzer Fahrt hatten wir die Villa Hashim erreicht. Ich blieb an der Vortreppe stehen, um ein paar Blumen zu pflücken. Sie wartete nicht auf mich und öffnete selbst die Tür. Dienstboten hatte ich nicht, nur einen Wächter, der uns nicht bemerkte. Als ich den drückend heißen, im Halbdunkel der geschlossenen Jalousien liegenden Flur betrat und ihr die Blumen überreichte, küßte sie sie, und danach umfaßte sie mich mit der freien Hand und küßte mich. Vor Aufregung waren ihre Lippen trocken, aber ihre Stimme war klar.

›Aber höre … Wie sollen wir … Hast du etwas da?‹, fragte sie.

Ich verstand sie zunächst nicht, so aufgewühlt war ich von diesem ersten Kuß, diesem ersten du, und murmelte:

›Was meinst du?‹

Sie trat einen Schritt zurück.

›Wie?‹, fragte sie verwundert, beinahe streng. ›Dachtest du wirklich, daß ich … daß wir danach weiterleben können? Hast du etwas, damit wir aus dem Leben scheiden können?‹

Ich besann mich und zeigte ihr hastig den mit fünf Kugeln geladenen Revolver, von dem ich mich niemals trennte.

Sie schritt rasch voraus, von Zimmer zu Zimmer. Überall herrschte Halbdunkel. Ich ging ihr nach, völlig betäubt wie jemand, der an einem glutheißen Tag entkleidet ins Meer steigt, und hörte nur noch das Rascheln ihrer seidenen Röcke. Endlich waren wir da; sie warf den Umhang ab und löste die Hutbänder. Ihre Hände zitterten noch immer, und im Halblicht bemerkte ich erneut etwas Klägliches, Bedauernswertes in ihrem Gesicht …

Doch sie starb standhaft. In ihren letzten Augenblicken verwandelte sie sich. Während sie mich küßte und sich dann leicht zurücklehnte, um mein Gesicht zu sehen, flüsterte sie mir derart zärtliche, berührende Worte zu, daß ich es nicht ertrage, sie zu wiederholen.

Ich wollte noch mehr Blumen pflücken, um damit unser Totenbett zu bestreuen. Sie ließ mich nicht gehen, sie hatte es eilig, sie sagte: ›Nein, nein, bitte nicht … Wir haben Blumen … Hier sind deine Blumen‹, und wiederholte ein ums andere Mal:

›Nun also, ich beschwöre dich bei allem, was dir heilig ist, du mußt mich töten!‹

›Ja, und danach mich selbst‹, erwiderte ich dann, ohne eine Sekunde an meiner Entschlossenheit zu zweifeln.

›Oh, ich glaube dir, ich glaube dir‹, sagte sie darauf, wie in Trance …

Eine Minute vor ihrem Tod sagte sie ganz leise und schlicht:

›Mein Gott, dafür gibt es keinen Namen!‹

Und dann noch:

›Wo sind die Blumen, die du mir gegeben hast? Küß mich – ein letztes Mal.‹

Sie selbst richtete den Lauf an ihre Schläfe. Ich wollte abdrücken, aber sie hielt mich auf:

›Nein, nicht so, laß es mich richtig machen. So ist es gut, mein Kind … Und nachher bekreuze mich und lege mir Blumen auf die Brust …‹

Als ich schoß, bewegte sie leicht die Lippen. Ich schoß noch einmal …