Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

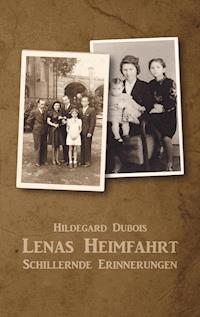

Lena sitzt im ICE nach Köln. Begegnungen und Ereignisse auf dieser Fahrt nach Hause wecken Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Familie. "Lenas Heimfahrt" ist ein zugleich autobiografisches und literarisches Buch. Es erzählt von deutscher Geschichte und deutscher Befindlichkeit zwischen Kaiserreich und Nachkriegszeit. Seine Eindringlichkeit gewinnt es durch das vorsichtige Changieren zwischen der Erzählperspektive der erwachsenen Lena und der Kind-Erzählerin Magdalene.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet und in Liebe geschrieben für meinen Enkel Fabian und mit herzlichen Grüßen und großem Dank meinem Lektor Dr. Martin von Arndt

Inhaltsverzeichnis

Heimfahrt

Ein neues Leben

Des Tages Ausklang

Geheimnisvolle Elsa

Schuldig?

Kinderliebe

Was ist das, Mutti?

Kinderfunk

Großpapa Max

Meine ersten Hörversuche der schwäbischen Sprache

Im Opernhaus

In den Bergen

Der Zusammenfluss

Weiß

Wieder zu Hause

Gewidmet meinen zwei Buben

Der Spieler

Onkel Jupps Aufzeichnungen

Rückwärts

Der Sturz

Geheimnisse

Lena hat Angst

Verstümmelung

Eine Heimkehr

Ein himmlisches Lächeln?

Eis

Der erste Schultag

Das Geburtstagsgeschenk

Macht oder Geld

Auf Mutters Spuren

Lateinische Litaneien

Zwischen den Stühlen

Die erste Wohnung

Die Hochzeit mit dem Erbfeind

Land abstecken

Dunkle Wolken

Heimlich – unheimlich

Rot wie Blut

Die rosarote Brille

Überbrücken – über Brücken?

Florence

Die geschönte Wahrheit

Eine Reise ins Glück

Zwei linke Hände

Heidenkind

Der Käfer

Der Ausziehtisch

Der Auszug

Ein ganz neuer Anfang

Üben

Erinnerungen mit Helmi

Südliche Sonne

Wo warst du?

Heimfahrt

Montagmorgen. Der IC ratterte im regelmäßigen Geräusch auf freier Strecke.

Es hatte wie immer eine Weile gedauert, bis er, noch recht langsam, sich aus dem Dunstkreis des Kölner Hauptbahnhofs entfernt und mit quietschenden und schnarrenden Geräuschen sich endlich mit seinem ihm zugeteilten Schienengleis begnügt hatte.

Lena hatte am Fenster gestanden und noch einen langen Blick auf den Dom geworfen. Schade, schon lange trug der Westturm ein großes Gerüst. „Der Dom ist eine ewige Baustelle“, bemängeln die Kölner. Trotzdem sagt man ihnen nach: wenn sie den Dom nicht mehr sehen, haben sie Heimweh.

Ja, so waren ihre Gefühle jedes Mal, wenn sie ihre Vaterstadt Köln verließ, um wieder nach Hause zu fahren. Entweder hatte sie ihre Cousine Helmi besucht oder ihre langjährige Freundin Buschi. Manches Mal gab es einen Geburtstag zu feiern oder eine Goldene Hochzeit, und dann organisierte sie ja noch das Klassentreffen einmal im Jahr. Immer genoss sie ein paar schöne und abwechslungsreiche Tage am Rhein, besuchte Konzerte und Museen, machte manchen ausgedehnten Einkaufsbummel, und setzte sich sogar einmal in einen Bus zur Stadtrundfahrt. Auch ans Grab der Eltern auf dem Westfriedhof fuhr sie jedes Mal. Sie ging gerne dorthin. Beim Seiteneingang ließ sie sich von der freundlichen älteren Angestellten ein paar kleine Gartengeräte geben: „Moment, ich steck Ihnen alles in die Plastiktüte“, sagte die. Beide plauderten noch ein bisschen, und Lena marschierte los, zehn Minuten bis zum Grab. Der Weg hatte breite, asphaltierte Straßen. Manchmal überholte sie ein Gärtner-Fahrzeug. „Morjen, morjen“, riefen die Männer aus dem Seitenfenster, und sie winkte freundlich zurück. Am Morgen waren nur wenige Besucher zu sehen. Ringsum war alles grün, sie hörte Vogelgezwitscher, dort sprang ein Hase ins Unterholz, sie genoss diese himmlische Ruhe. Ja, hier war die Welt in Ordnung, so kam es ihr vor. Manchmal blieb sie an einem Grab stehen, weil es besonders hübsch gepflegt da lag, meist jedoch, weil sie den Grabstein las, wann der hier Begrabene geboren und gestorben war. Dann rechnete sie und wunderte sich, dass dieser Gotthilf Wendelin ein Alter von 89 Jahren erreicht hatte. Zwei Weltkriege durchlebte er und war sicher Soldat gewesen. Welch bewegtes Leben mag er gehabt haben? Ja, Lena kam gerne hierher. Es hätte ihr gefallen, wenn sie die Lebenszeit der Ruhenden mit Geschichte füllen könnte. Eines Tages würde sie auch gerne hier ruhen.

Doch die heutige Heimfahrt nahm einen anderen Anfang. Lena stieg in Bonn in den Zug, Cousin Hans nebst Ehefrau hatten sie mit dem Auto zum Bahnhof gefahren.

Nach dreißig Jahren hatte sie ihre beiden Cousins wiedergefunden, zu ihrer großen Freude, Hans und Peter, Söhne von Henny, der sehr viel jüngeren Schwester ihres Vaters.

Noch Buben, waren die beiden mit ihren Eltern nach Brasilien gegangen. Der Vater war zu Anfang der 1960er Jahre dorthin versetzt worden, wo das Land mit Hilfe ausländischer Firmen versuchte, eine neue Hauptstadt zu gründen: Brasilia.

So verlor Lena die Spur dieses Familienzweigs. Erst als sie selbst eine Rentnerin war, machte sie sich auf die Suche. Und sie wurde fündig: ihre beiden Cousins lebten genau in eben dem Dorf in der Nähe von Bonn, in dem sowohl Lena mit Eltern und kleiner Schwester als auch die kleine Oma mit Tochter Henny das letzte Kriegsjahr verbrachten.

Sie dachte an ihre kleine Oma, die sogar schon während des Ersten Weltkriegs Köln verlassen musste und ganz sicher Heimweh hatte, und an die vielen Geschichten aus ihrem Leben, die sie ihrer Enkelin erzählt hatte. Nur 1,56 m war sie groß, die „kleine Oma“, wie die Enkelkinder sie nannten.

Nun war Lena selbst eine Oma, eine alte Oma sogar, mit weißem Haar, das sie hochgesteckt trug. Immer noch liebte sie Geschichte und Geschichten, las und schrieb viel. Seit sie mit dem Zug und nicht mehr mit ihrem kleinen blauen Flitzer in ihre Heimatstadt fuhr, weil ihr das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen inzwischen zu groß war, nahm sie stets den kleinen Block und ein paar Kulis mit. Hier war die Gelegenheit, sich ganz der rollenden, ruckelnden Bewegung des ICs hinzugeben, Gedanken fließen zu lassen, die sich später zu Worten auf Papier wieder fanden. Doch nun schaute sie aus dem Fenster des dahinfahrenden Zuges und erblickte draußen gar nichts, so weit weg war sie mit ihren Gedanken. Damals war Magdalene das jüngste Enkelkind und wurde von Oma verwöhnt. Dass sie aber zu ihrer Mutter so hässlich war, das erfuhr Lena erst viel, viel später, und das schmerzt sie heute noch.

Ein neues Leben

„In Böhmen-Mähren, hatte Opas Chef gesagt, da könnte es mit einer neuen Arbeit klappen“, erzählte Oma.

Sie saß an der Nähmaschine, die sie in die Mitte der Küche unter die Deckenleuchte geschoben hatte, und trennte ein königsblaues Kleid ihrer Tochter Henny auf. Aus dem leichten Wollstoff wollte sie für Magdalene ein Sonntagskleid nähen. Oma sagte, dass es neue Stoffe in dieser Qualität jetzt im Krieg leider nicht mehr zu kaufen gebe. Außerdem wusste Magdalene schon, dass Oma aus Altem immer etwas Neues nähen konnte.

Es war ein Tag im April, der seinem Namen alle Ehre machte: April, April, der macht, was er will.

Als sich die Wolken vor die eben noch wärmende Sonne schoben und es heftig zu schauern begann, schloss Oma das Fenster. Gern kniete Magdalene auf dem Stuhl neben der Singer-Nähmaschine, die sonst vorm Fenster stand, um hinauszuschauen auf ein großes Gartengeviert mit vereinzelten Bäumen und einer früheren Wiese, die aber nun von den Nachbarn als Gemüsebeete genutzt wurde. Doch manchmal, wenn von der Straßenseite her der Leierkastenmann zu hören war, dann wollte Magdalene unbedingt ans Fenster vom kleinen Zimmer und bettelte Oma um einen Groschen, den sie dann, in Zeitungspapier eingewickelt, nach unten schmeißen durfte. Aber jetzt im Krieg hörte man keinen Leierkastenmann mehr.

Noch lebte Oma in ihrer großen Wohnung im zweiten Stock, mit ihrer Tochter Henny, die über Tag in einem Büro Dienst tat. Magdalene, bald acht Jahre alt, verbrachte nach der Schule jeden Nachmittag bei ihr, weil Mutti seit drei Jahren im Büro der Wohnungsgenossenschaft als Buchhalterin arbeitete.

In der großen Küche kniete Magdalene inzwischen auf dem roten Plüschsofa, beugte sich weit über den Tisch, um Oma zuzuschauen. Ob dieser zerknitterte Stoff mal ihr neues Kleid werden würde? Das war für sie nicht so wichtig, vor allem Sonntagskleider nicht, weil sie darin rein gar nichts unternehmen konnte. Immer hieß es: „Pass auf, mach dich nur nicht schmutzig.“

Doch über den Reisekorb, in dem das getragene Kleid gelegen hatte, darüber wollte sie mehr wissen, und über den langen Schlitten, der hochkant an der Wand im Keller lehnte. Denn Oma war mit ihr heruntergegangen und hatte das blaue Kleid aus einem sehr großen, verschlossenen Weidenkorb genommen, in dem noch mehrere Kleidungsstücke lagen. Als Oma den Deckel wieder schloss, sah Magdalene die zwei Lederriemen mit Schnallen, womit man den Korb fest verschließen konnte.

„Der sieht aber anders aus als Muttis Wäschekorb. Wieso ist der denn so groß?“, fragte Magdalene.

„Der ist doch nicht für Wäsche, Kind, das ist ein Reisekorb.“

„Damit konntest du verreisen? Aber jetzt im Krieg verreist doch keiner mehr, sagt Mutti.“

„Ganz sicher will ich jetzt nicht mehr mit dem Korb verreisen. Aber damals war darin unser ganzes Hab und Gut in ein neues Leben.“

„Noch nie hast du mir davon erzählt, Oma. Wann, damals? Was war denn drin, in dem Korb? Und wo war das neue Leben?“

„Ach Kind, wer will denn so alte Geschichten hören? Das ist doch schon so lange her.“

„Warst du da noch jung, Oma? Erzähl mir doch, bitte.“

Oma rückte die Brille zurecht und schaute ihre jüngste Enkeltochter an.

„Das willst du wirklich wissen?“

Als Magdalene nickte, legte Oma für eine Weile die Rasierklinge und den Stoff zur Seite. Sie schaute in das Schneetreiben vor dem Fenster und machte eine lange Pause. Magdalene rückte die Kinderbank mit der Lehne ganz dicht an Oma und nahm ihre Hand.

„Es war schon einmal ein Krieg“, sagte Oma, „ein Weltkrieg, von 1914 bis 1918. Auch damals fielen Bomben. Auch damals gab es viele Tote, vor allem Soldaten. Du weißt, dass Opa ein Franzose war? Und die Deutschen, die ein Bündnis mit den Österreichern hatten, mussten mit ihnen Krieg führen, auch gegen Frankreich. Da sagte Opa bei Kriegsbeginn: ‚Wenn die Deutschen mich zu den Waffen rufen, kann ich doch nicht auf meine eigenen Brüder schießen. Wir müssen fort aus Deutschland.‘

Das waren harte Worte für mich, denn ich wollte viel lieber in Köln bleiben.

Doch Opa sprach mit seinem Chef, der ihm Böhmen-Mähren vorschlug, das damals noch zur alten Donau-Monarchie gehörte, also zu Österreich. In Böhmen gebe es viele Glashütten, hatte der Chef gesagt. Das Wichtigste war, dass Opa dort als Glasbläser-Meister eine Stelle fand, damit er uns vier ernähren konnte, Tante Lisa war fast vierzehn, dein Vater zwölf. Und für mich war es so wichtig, dass man in Böhmen wie in Österreich deutsch sprach, sonst wäre ich nie fortgegangen. Es war schon sehr schwer für mich, Köln zu verlassen. Ich war noch nie woanders gewesen als in meiner Heimatstadt.“

„Aber ich war schon in Leipzig bei Großpapa Max.“

„Stimmt“, sagte Oma, „da warst du erst fünf. Doch meine Verwandten lebten alle in Köln. Und so beschloss dein Großvater, Opa Hippolyte, dass wir nach Böhmen auswandern sollten.

Da gab es so viel zu bedenken und vorzubereiten. Was sollten wir unbedingt mitnehmen? Zunächst kauften wir diesen Reisekorb. Zwischen die Wäsche und Kleider packten wir dann das Geschirr und alle Haushaltswaren. Als wir alles darin verstaut hatten, war der Korb sehr schwer. Meine Brüder mussten uns zum Bahnhof bringen, Opa und ich hätten ihn nie tragen können.“ „Und wohin ist dann der Zug gefahren, Oma?“

„Die kleine Stadt, in der wir fünf Jahre lebten und wo Opas Glashütte war, hieß Teplitz-Schönau. Dein Vater besuchte dort die Aufbauschule, bis wir 1919 wieder zurück nach Köln fuhren. Ich war so froh, als wir endlich in der Eisenbahn saßen und es Richtung Heimat ging.“ „Hat es dir denn in Böhmen nicht gefallen?“

„Ach Kind, denk doch nur mal, du müsstest heute deine Heimatstadt verlassen und wüsstest nicht, ob du sie jemals wiedersehen würdest. Das wäre doch sicher auch für dich schlimm, oder? Schau, wir alle kannten dort niemand, dein Vater hatte zunächst keine Freunde, der Weg zur Schule war sehr weit, sodass wir für den Winter den langen Schlitten kauften, damit dein Vater abwechselnd mit den anderen Schulbuben zur Schule rodeln konnte. Tante Lisa wollte unbedingt Hutmacherin werden, doch eine solche Lehrmeisterin gab es nicht, so konnte sie nur – so wie ich– den Beruf der Schneiderin erlernen. Ich konnte nicht kochen, so wie ich es gewohnt war, es gab die Zutaten gar nicht. Also hab ich mich langsam auf die böhmische Küche umstellen müssen, wozu viele Mehlspeisen und süße Gerichte gehören. Das war nicht unser Geschmack.“

„Aber ich mag gern süße Sachen.“

„Weiß ich ja“, sagte Oma, „aber doch nicht immerzu, jeden Tag.

Und ich konnte noch nicht einmal ein Schwätzchen mit der Nachbarin halten, denn wir waren für die Menschen dort Ausländer, sie hielten sich zurück. Wir sprachen zwar ungefähr die gleiche Sprache, aber wir waren dort nicht geboren. das ließen sie uns merken.“

„Und das war das neue Leben? Das würde mir nicht gefallen“, sagte Magdalene.

Oma fuhr fort: „Das Schöne allerdings war, dass wir dort alle Jahre von den Kriegswirren verschont blieben. So verstehst du nun auch, dass wir uns freuten, wieder in unserer Heimatstadt zu sein, die zwar auch an manchen Ecken kaputt war, aber es war unser Köln, wo wir geboren worden waren.“

„Aber Opa nicht. Vielleicht hat es ihm besser in Böhmen gefallen? Hat er dir das nie gesagt, Oma?“

„Weißt du, Opa war seit jeher gewöhnt, in verschiedenen, fremden Städten zu arbeiten, er war ja in Südfrankreich aufgewachsen. Als junger Mann zog er von Ort zu Ort, um in seinem Beruf viel zu lernen. Bis zu unserem Wegzug hatte er in Köln, wo er nun mit uns bleiben wollte, schon fünfzehn Jahre gearbeitet, und er bekam sofort seine Stelle wieder, als er sich nach der Rückkehr meldete. Natürlich hatte er in Böhmen wieder viel dazugelernt, vor allem machte er wunderschöne farbige Gläser. Die böhmische Glaskunst ist sehr berühmt. Schon im 15. Jahrhundert zogen die Gesellen von Glashütte zu Glashütte bis nach Bayern. Du siehst, Opas Beruf ist ein sehr altes Handwerk, und die Phönizier hätten die Glasbläserei erfunden, hatte Opa gesagt.“

„Und bis zu seinem Tod hat er den Beruf ausgeübt?“

„Ja, er starb viel zu früh, ganz plötzlich, mitten aus dem Leben gerissen, mit 54 Jahren.“

„Bist du auch schon 54 Jahre, Oma?“

„Oh je“, lachte Oma, „ja, die bin ich auch schon.“

„Und dann seid ihr damals wieder heim ins Kaiserreich, wie du immer sagst. Wo wohnte dieser Kaiser denn eigentlich?“

„In Berlin natürlich.“

„Dort warst du doch nie, oder? Aber war er denn mal in Köln?“

„Oh ja, das war 1911. Er kam zur Einweihung seines Reiter-Standdenkmals am linken Rheinufer, vor der Hohenzollernbrücke.“

„Hatte er auch eine Frau und Kinder? Sind die auch mitgekommen?“

„Nein, er kam allein, ohne die Kaiserin Auguste Viktoria und die Kinder, die Namen der Prinzen und Prinzessinnen weiß ich nicht mehr.“

„Erzähl mir davon, bitte“, bettelte Magdalene. „Wie sah er denn aus, der Herr Kaiser?“, fragte sie.

„Das sagt man doch nicht, Kind, das klingt ja wie der Chef von Kaiser’s Kaffee-Geschäft, ‚Herr Kaiser‘. Wenn man von unserem Kaiser spricht, so sagt man einfach ‚der Kaiser‘, oder ‚Kaiser Wilhelm II‘.“, sagte Oma und wendete sich wieder der Nähmaschine zu.

Magdalene hatte sich auf Omas Geschichte eingerichtet und rückte mit der Kinderbank auf Omas andere Seite, an diesem wechselhaften April-Nachmittag.

„Und dann seid ihr in die Stadt gefahren“, drängte sie Oma, weiterzuerzählen.

„Lass mich wenigstens sehen, ob ich die richtige Farbe der Nähseide genommen habe“, sagte Oma und schnitt die beiden Fäden ab. Sie schaute sich das Musterläppchen ganz genau an.

Endlich, dachte Magdalene.

„Also, du Nervensäge, obwohl ich eigentlich etwas anderes tun wollte, erzähl ich es dir.“

Magdalene rutschte mit ihrer Bank noch näher an Oma heran.

„Woher hast du es denn erfahren, gab es damals schon eine Zeitung?“

„Klar gab es den Kölner Stadtanzeiger, seit achtzehnhundert und noch was, aber den konnten wir uns nicht leisten. Tante Lisa hatte es gelesen, auf der Litfaßsäule an der Ecke Venloer Straße. Da klebte das Plakat:

‚Am Montag, den 22. Mai 1911 kommt Kaiser Wilhelm II. nach Köln, um die Einweihung seines Reiter-Standdenkmals an der linksrheinischen Auffahrt zur Hohenzollernbrücke in einer Feierstunde zu begehen’. Und da wollten alle Kölner hin, und wir natürlich auch.“

Magdalene, die Kaiser und Könige nur aus Märchen kannte, fragte aufgeregt: „Hättest du mich da auch mitgenommen, Oma? Da wäre ich gerne dabei gewesen.“

Oma stand auf, um für beide einen Malzkaffee zu kochen, Magdalene an ihrer Seite.

„Wir zwei sollten nun etwas essen.“

„Bitte, erzähl weiter, Oma“, bettelte Magdalene.

„Ja, sicher, alle Kinder wollten ihn sehen, den Kaiser. Ihm zu Ehren habe ich für uns neue Kleider genäht. Für Lisa, sie war elf Jahre alt, für deinen Vater, er war neun, und für mich.“

„Warum das denn? Ganz neue Kleider?“, wunderte sich Magdalene.

„Und Opa, kriegte der nichts Neues?“

„Der hatte doch seinen Cut“, sagte Oma.

„Da hatten wir einmal die Gelegenheit, den Kaiser aus der Nähe zu sehen, – und er konnte uns anschauen, – da wollten wir auch etwas darstellen. Und man wusste ja nie, wie das Wetter wird, da musste es etwas Leichtes sein.“

„Damals waren die Kleider noch lang, bis auf den Boden, stimmt’s, Oma?“

„So lang hab ich sie für Lisa und mich nicht genäht, bei Regen wäre der Saum gleich nass geworden.“

„Tante Lisa war noch ein Kind, ein bisschen älter als ich, sie trug doch bestimmt kurze Kleider.“

„Oh nein, Kinder wurden zu der Zeit gekleidet wie kleine Erwachsene, meist in dunklen Stoffen, weil sie sich schnell schmutzig machten. Doch für den Sonntag durfte es für Mädchen auch ein heller Stoff sein.“

„Und was trugen die Jungen?“

„Dein Vater trug eine Dreiviertelhose aus Drillich in dunkelbraun, drunter lange Wollstrümpfe, und eine schicke Joppe hatte ich ihm genäht.“

„Und du und Tante Lisa, ihr wart sehr schick, und Opa auch?“

„Ja, das waren wir, alle vier. Nur, aufpassen mussten wir schon, denn zu der Zeit gab es in Köln nur Kopfsteinpflaster. Manche Straßen, wie die Glasstraße, in der wir wohnten, hatten noch keinen Bürgersteig. Nach Regen gab es Pfützen.“

„Und dann, Oma, seid ihr also in den neuen schicken Kleidern zum Dom gefahren, mit der Pferdebahn?“

„Die gab’s seit 1907 nicht mehr, nur im Museum. Wir fuhren mit der Elektrischen, ab Venloer Straße bis zum Dom. Früh um acht Uhr sind wir schon los.“

„Eigentlich erzählst du immer, Oma, dass ihr viel gelaufen seid, weil du nicht so viel Geld hattest für die Fahrkarten.“

„Diesmal war es anders. Unser damaliger Oberbürgermeister, Max Wallraf, hatte mit dem Rat beschlossen, an diesem Ehrentag die Billetts für alle Fahrgäste zum halben Preis auszugeben. Opa und dein Vater haben sich besonders gefreut.“

„Warum das denn, Oma?“

„Weil Männer nicht gerne laufen. Allerdings mussten sie das später doch noch. Denn als wir am Dom ankamen, war kaum ein Durchkommen. Die Auffahrt zur Hohenzollernbrücke war schon richtig verstopft. Natürlich war sie an dem Tag für Fuhrwerke gesperrt.“

„Und niemand konnte auf die andere Rheinseite nach Köln-Deutz? Und wenn er da arbeiten musste?“

„Ach Kind, das war doch ein Festtag. Dann musste er halt laufen. Himmel und Menschen sah man, wie man so schön sagt. Ich allerdings, so klein wie ich bin, sah nur den Himmel. Lisa und dein Vater natürlich auch. Wir wurden geschubst von allen Seiten, hielten uns an den Händen, damit wir unsere zwei Kinder nicht verloren.“

„Dann hast du den Kaiser wohl gar nicht richtig gesehen?“, fragte Magdalene bass erstaunt.

„Nur Opa, mein großer, schlanker Mann, berichtete uns, was er erblickte. Ein Empfangskomitee in Livree auf dem ersten Bahngleis hielt Schilder hoch, auf denen „Vivat“ und „Herzlich Willkommen“ stand, dann entdeckte Opa den Oberbürgermeister mit der goldenen Ratskette auf der Brust, der sich mit den anderen Ratsherren unterhielt.“

„Und du sahst von alledem überhaupt nichts, Oma? Das war ja schrecklich!“

„Opa berichtete, dass mehrere junge Männer ihre Arme voll roter Fähnchen hatten, die sie an die Menge verteilten. Opa rief: ‚Vier Stück‘, und gab sie an uns weiter.

Nur ‚Vivat’ stand drauf, und klar war, wir sollten zum Empfang damit winken.“

„Ich weiß nicht, Oma, ob ich es ausgehalten hätte, zwischen so vielen Menschen eingeklemmt; und zu sehen gab’s auch nichts. Wie lange standet ihr denn da? Wann kam denn endlich der Zug mit dem Kaiser?“

„Ja, so ungeduldig wie du waren Lisa und dein Vater auch, aber sie hielten durch.

Zum Glück war es nicht so warm an diesem Tag, die Sonne kam nur manchmal durch. Und geregnet hat es auch nicht.“

„Nee, gut, dass ich da nicht mit war. Und was geschah dann, Oma?“

„Die große Uhr schlug ihre Stunden, und als das mächtige Läuten vom Dom her erschallte, fuhr der Sonderzug langsam ein. Die Lokomotive war bekränzt mit Blumen. Die Eisenbahn hielt endlich, der Dampf zischte in lauten Stößen gen Himmel, das hörten wir gut, da öffneten sich vom Salonwagen die Türen, eine rote Treppe wurde herangetragen, damit der Kaiser wohlbehalten aussteigen konnte, so berichtete Opa.“

„Und so was Kaiserliches konntest du nicht sehen, richtig gemein.“

„Aber dann“, sagte Oma, „brach ein Jubel los. ‚Vivat, Vivat‘ riefen die Menschen, und schwenkten ihre Fähnchen, sie drängten sich immer weiter nach vorne, und wir auch, um wenigstens einen kleinen Blick auf den Kaiser zu erhaschen.

‚Er winkt in die Menge‘, sagte Opa. Dann ging der Kaiser mit den Honoratioren der Stadt zum verhüllten Denkmal, rechts, jemand zog die Verdeckung herunter, und wieder schrien die Menschen ‚Vivat, Vivat‘, und raschelten mit den Papierfähnchen.“

„Wieso sagst du rechts? Da stehen doch an jedem Brückenaufgang zwei Kaiser Wilhelm, auf unserer Rheinseite und drüben in Deutz auch zwei.“

„Aha, in der Schule nicht aufgepasst, was? Auf unserer linken Rheinseite stehen links beim Brückenaufgang Kaiser Friedrich III., rechts besagter Kaiser Wilhelm II., drüben in Deutz, also rechtsrheinisch, steht links Kaiser Wilhelm I. und rechts steht König Friedrich Wilhelm IV. Und was waren das für Herrscher? Genau, alles Hohenzollern. Ihnen zu Ehren haben die Kölner diese Brücke ‚Hohenzollernbrücke‘ genannt. So, Geschichtsstunde beendet, ich muss jetzt den Tisch decken, du hast doch Hunger, Kind.“

„Aber Oma, du hast ja gar nicht erzählt, ob du den Kaiser nun doch gesehen hast, wenigstens ein Stückchen, vielleicht die Kopfbedeckung, das wolltest du doch so gerne.“

„Wenn der Opa mich auf den Arm genommen hätte – was er zu Hause ja oft tat – , dann hätte ich vielleicht den Kaiser leibhaftig gesehen, aber so … nur auf Bildern.“

„Oma, sah der Dom damals genauso aus wie heute?“

„Der Dom sieht seit 1880 genauso aus wie heute, seit die Preußen die Kölner und den Dombauverein mit viel Geld unterstützt haben, und man ihn endlich fertig gebaut hat, nach 600 Jahren. Ich denke, unser Oberbürgermeister hat an dem preußischen Geldhahn mächtig gedreht, denn er war ja, wie jeder Oberbürgermeister, ein geborenes Mitglied im Dombauverein.“

„Was heißt das denn?“

„Na ja, dass jeder Oberbürgermeister für den Dombauverein zuständig war, dass er dafür sorgen musste, dass Geld da war, wenn welches für den Dom gebraucht wurde.“

„Und das war nun der besondere Tag? Und ihr seid wieder heim?“

„Nein, am Schluss dieses Ehrentages sind natürlich alle Kölner hinter dem Kaiser und seinem Gefolge in den Dom gegangen, wo der Erzbischof, damals Felix von Hartmann, ein Hochamt gehalten hat. Diesen wunderschönen Tag werde ich mein Lebtag nicht vergessen.“

„Ich glaube“, sagte Magdalene, ich würde auch gerne den Kaiser sehen, aber richtig, heute noch.“

„Ja“, sagte Oma und seufzte tief, „dieser Wunsch ist in unserer Zeit sehr mit Vorsicht zu genießen.“

Damals sah Magdalene ihre kleine Oma mit ganz anderen Augen. Sie konnte nie genug kriegen von alten Geschichten, von Dingen hören, die lange, lange vor ihrer Zeit geschahen, die wirklich passiert sind, wie Oma betonte.

Des Tages Ausklang

Magdalene kuschelte sich unter das Federbett, es raschelte ein bisschen, dann war es still. Sie drehte sich auf die linke, der Oma zugewandten Seite und flüsterte: „Schläfst du schon?“, und noch einmal: „Bitte, hör doch mal. So schnell kann man doch gar nicht einschlafen.“ Sie tastete nach Omas Kopfkissen. Doch die zog den Kopf weg und lachte. „Du Quälgeist! Ich bin wirklich müde.“

„Aber doch nicht jetzt. Du hast mir gestern Abend fest versprochen, dass du mir heute Abend erzählst, wie es weiterging, bitte.“

Nun war Magdalene schon zwölf und schlief bei ihr, jeden Abend. Omas Sturz aus dem Bett und das blutende Ohr waren der Grund dafür. Nach der ersten Aufregung hatte der Vater es so bestimmt. Omas neue Wohnung lag nur drei Häuser neben ihrem Elternhaus. Die alte Wohnung, zu der Magdalene mit dem Wipproller in zehn Minuten gerollt war, brannte in einer Bombennacht fast völlig aus. Doch aus dem Schlafzimmer wurden ein paar Möbel gerettet, die beiden Ehebetten aus hellem Eichenholz, ein Nachttisch mit weißer Marmorplatte, zwei Stühle und das Vertiko. Auf die Stühle legte Magdalene jeden Abend die beiden Parade-Betten, „Plumeau“, nannte Oma sie, und Kissen, die bei Tag die Betten mit voluminöser Pracht zierten. Davon würde sie sich wohl nie trennen. So schlief Magdalene nun neben ihr in Opa Hippolytes Bett. Ihn hatte sie nie kennengelernt, er war schon gestorben, als sie noch nicht geboren war. „Er war Franzose“, hatte Oma gesagt, „ein schöner Mann.“

„Dann zeig ihn mir doch auf einem Foto.“

„Wie denn? Alle Fotos und Bilder sind doch verbrannt. Leider.“

„Jetzt erzähl aber auch. Soll ich noch mal die Nachttischlampe anknipsen?“, fragte Magdalene, „kannst du dich dann besser erinnern?“

„Ich brauch doch kein Licht für meine Gedanken“, lachte Oma.

„Aber dann fang auch an, bitte. Gestern hast du erzählt, wie du fast vierzehn warst und die Schule zu Ende war. Und du hattest im Zeugnis eine Eins in Handarbeit.“

„Du gibst ja doch keine Ruhe“, sagte Oma, und begann, in das Halbdunkel eines noch warmen Septemberabends zu erzählen. Ein Fenster war leicht geöffnet, der Abendwind spielte leise mit der Gardine davor. Draußen war es still. Autos gab es 1947 nur wenige, dafür aber immer noch Lebensmittelmarken. Und Hunger war etwas, das Oma und Enkelin manchen Abend hatten, der jedoch beim Zuhören und Erzählen wie weggeblasen war. Magdalene kroch näher an Oma heran, legte sich auf den Rücken, damit sie mit beiden Ohren lauschen konnte. Und Oma begann mit leiser Stimme zu erzählen. „Aber nur, wenn du mich nicht unterbrichst“, sagte sie. „Klar“, sagte Magdalene.

„Ich nehme dich“, hatte die Meisterin bei der Vorstellung gesagt, „du wirst den Beruf der Weißnäherin erlernen. Am 1. April beginnt deine Lehre, pünktlich um halb acht.“ Damit gab sie meiner Mutter die Hand, ich machte einen Knicks und verließ mit Mutter die Nähstube. Ich war so froh, schon am 1. April anfangen zu können. Denn erst am 16. Juli 1893 würde ich vierzehn werden. Damals wurden nämlich alle Kinder, die bis zum dreißigsten September des gleichen Jahres sechs Jahre alt wurden, zu Ostern eingeschult. Und so war ich 1885 noch mit fünf Jahren in die Schule gekommen. Ein ganzes Jahr war ich nun früher in der Lehre als alle meine Freundinnen. Und außerdem konnte ich ein Jahr früher Geld verdienen.

Schon lange wollte ich Näherin werden, auch die Lehrerin in der Handarbeitsstunde hatte es geraten, weil ich mit viel Ausdauer und so akkurat, auf den Faden genau, meine Petit-Point-Stickerei angefertigt hatte.

Meine Eltern waren zunächst mit meinem Wunsch überhaupt nicht einverstanden, es war zu der Zeit noch längst nicht selbstverständlich, dass eine Tochter einen Beruf erlernte. „Ein Mädchen braucht so etwas nicht, es heiratet ja“, hieß es. Nun, du weißt, wir waren eine große Familie, drei Brüder und drei Schwestern hatte ich. Da gab es immer viel Arbeit. Weil ich nun die Älteste war, habe ich im Haushalt viel helfen müssen. So hatte ich erst nach langem Betteln meine Mutter mit meinem Berufswunsch auf meiner Seite. Jedoch das größte Hindernis musste noch überwunden werden: Die Lehre, die drei Jahre dauern sollte, kostete Geld. Ja, du hast richtig gehört, die Lehre musste bezahlt werden. Denn damals gab es noch keine Handwerkskammer in Köln, so wie heute. Die wurde erst im Jahre 1900 gegründet. Der Meister konnte mit seinen Gesellen, mit den Lehrbuben und -mädchen so umspringen, wie er wollte. Es hieß, die Lehrzeit koste den Meister nicht nur Zeit sondern auch Geld. Also ließ sich der Meister oder die Meisterin die Lehrjahre von den Eltern bezahlen. Mein Vater hatte pro Jahr zwei Goldmark an die Meisterin zu zahlen. Das war viel Geld für eine neunköpfige Familie. Als meine Mutter jedoch ausgerechnet hatte, dass es nur 27 Pfennig im Monat ausmachte, gab Vater nach. Zuletzt meinte er sogar, dass es nicht schaden könne, wenn eine spätere Hausfrau und Mutter gut nähen könne.

Langsam rückte der 1. April heran, auf den ich voller Neugier und Ungeduld gewartet hatte. Den Weg kannte ich schon. Er führte über die kopfsteingepflasterte Körnerstraße, die keinen Bürgersteig hatte. Die Gaslaternen standen dicht an den Häusern auf einer Straßenseite, aber der Gasmann hatte sie schon gelöscht. Als ich um sieben Uhr losmarschierte, begegnete mir nur der Milchmann, der seinen zweirädrigen Karren vor sich herschob. „Morjen“, sagte er, es war Emmas Vater von nebenan. „Morjen“, erwiderte ich und fühlte mich auf dem Weg zur Arbeit als Lehrmädchen sehr erwachsen. Ich trug ein dunkelbraunes Kleid mit langen Ärmeln, mein Sonntagskleid, darüber hatte meine Mutter mir das schwarze Umschlagtuch gelegt. Ich achtete nun darauf, dass ich nicht in Pfützen trat, damit mein Kleidersaum nicht nass würde. Sehr aufgeregt war ich. Welch ein Tag! „Heut beginnt für dich das Leben“, hatte meine Mutter gesagt. Dabei hatte mein Gesicht im Flurspiegel genauso ausgesehen wie gestern. Hoffentlich schickt mich niemand in den April, war mein Gedanke.

Ich drückte auf die Klinke der Ladentür, beim Bimmeln der Glocke über mir erschrak ich. Nun noch die schmale, knarrende Holztreppe hinauf. Im großen Nähsaal wurde ich von der Meisterin kurz den anderen zwölf jungen Frauen und Mädchen vorgestellt: „Das ist Minchen, unser neues Lehrmädchen.“ Alle schauten kurz hoch, aber niemand sagte etwas. „Nimm dir dort den kleinen Besen und die Kehrschaufel und mach sauber, die Stecknadeln hierhin“, sagte sie und übergab mir ein Nadelkissen.

Und genau das war es, was ich nicht lernen wollte – und das flüsterte ich auch der neben mir an der Nähmaschine sitzenden jungen Frau zu. „Ich will doch nähen lernen, und nicht kehren. Das kann ich doch schon.“ Sie meinte, ich solle das der Meisterin sagen. „Lieber möchte ich aber lernen, schön zu nähen“, sagte ich. Eine schallende Ohrfeige handelte ich mir von der Meisterin vor allen anderen ein, dazu die Weisung, nach Hause zu gehen, wenn es mir hier nicht passe, noch sei ja Probezeit.

Ich war gewohnt, Ohrfeigen und Schläge einzustecken, das gehörte ja zur Erziehung. Und unter meinen Geschwistern ging es auch recht bunt zu. Ich versuchte immer, mich durchzusetzen. Aber hier merkte ich, dass mein Widerstand nichts nützen würde, wenn ich wirklich drei Lehrjahre in dieser Nähstube verbringen wollte, um einmal Weißnäherin zu werden. Das hatte ich mir in den letzten Wochen und Monaten doch so sehr gewünscht.

Ich dachte an meine Mutter, wie sie mir heute früh zwischen Kathreiners-Malzkaffee und Stiefelettenzuschnüren tüchtig eingeheizt hatte, nur ja das zu tun, was man mir auftrug, und um alles in der Welt keine Widerworte zu geben. So fegte ich in gebückter Haltung Stoffschnipsel und Saumränder, Flusen, Haken, Ösen und Stecknadeln auf die Kehrschaufel, besonders unter jeder Nähmaschine, suchte aus diesem Inhalt die Stecknadeln heraus und steckte sie auf das Nadelkissen. Das wäre geschafft, dachte ich. Wie sich aber der Satz bewahrheitet: ‚Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘, erfuhr ich spätestens ab diesem Tag.

Natürlich hatte ich in der Schule gelernt: seit 1871 ist das Rheinland preußisch, gehört zum Großdeutschen Reich. Da muss alles seine Ordnung haben, es geht alles geregelt zu.

Dass es aber bei Frau Meisterin Hövelmann so geregelt war, dass mein erstes Lehrjahr nur aus dieser Arbeit bestand, das hätte ich mir nie träumen lassen.“

„Oma, das war ja schrecklich. Aber was ist eigentlich eine Weißnäherin?“

„Aha, du bist ja noch wach, Donnerwetter! Doch Fragen werden heute Abend nicht mehr beantwortet. Jetzt ist endgültig Feierabend. Schlaf gut und träum was Schönes, du Fragezeichen, du.“

Vielleicht hatte sogar die zweite Großmutter zu Magdalenes Kinderzeit noch gelebt?, dachte Lena in ihrem dahin brausenden IC. Was konnte sie nun noch bei ihren Recherchen in Mutters Heimatstadt über ihre Großmutter erfahren? Nach der Wende machte Lena sich auf die Suche. Sie fuhr mehrere Male nach Leipzig, meldete sich im Rathaus an, auch in manchen Pfarrgemeinden, besuchte das Stadtarchiv und die einzelnen zuständigen Abteilungen, sprach mit freundlichen Mitarbeitern, erhielt Fotokopien der gefragten Dokumente und fand mit Hilfe von Pfarrern und Gemeinde-Mitarbeitern viele, kleine Einzelheiten heraus, die sie wie ein Puzzle zusammensetzte. Natürlich besuchte sie auch Dresden, unternahm eine Dampfschifffahrt auf der Elbe, erkletterte das Elbsandsteingebirge, und machte einen Ausflug zur Festung Königstein. Sogar aufs Völkerschlachtdenkmal kletterte sie hoch. Ganz sicher war ihre Mutter hier auch überall gewesen. Dies alles brachte sie ihr in diesen Tagen ganz nah. Nicht nur Leipzig gab ihr so ein heimatliches Gefühl. ‚Mein Leipzig lob ich mir‘ , stand mit großer Schrift in Metall gehämmert an einer Häuserfront. Sie hörte noch diese Worte, die ihre Mutter manchmal sagte, sicher wenn sie großes Heimweh hatte

Geheimnisvolle Elsa

„Sie sagt, sie kommt aus der Niederlausitz, eine merkwürdige Aussprache hat sie“, der alte Bauer kam vom Hof und setzte sich an den Küchentisch. „Glaubst du ihr?“, fragte die Tochter, die Brot, Käse und Milch zur Abendmahlzeit auf den Tisch stellte. „Sie sieht jung und kräftig aus“, meinte der Vater, „bis zur Heuernte können wir sie als Magd behalten. Wenn sie arbeiten kann, ist es gleich, woher sie kommt.“

Ganz langsam und schüchtern trat sie in die Stube, mittelgroß, dunkelblonde, hochgesteckte Zöpfe, mit großen, fragenden Augen und breiten Wangenknochen. Siebzehn, achtzehn mochte sie sein, vielleicht auch jünger. Ängstlich schaute sie nach der jungen Bäuerin, die ihr einen Schemel zuwies, neben der älteren Magd. Sie nahm ihr schwarzes Umschlagtuch ab und legte es über ihre Knie, zwei kräftige Arme kamen zum Vorschein. Sie faltete die Hände im Schoß. „Das ist recht“, sagte der Bauer, „heut darfst du das Tischgebet sprechen, das du am liebsten hast, aus deiner Heimat.“ Ganz leise begann sie:

„Herr, gib uns unser täglich Brot,

segne Mahl und Rast,

sei in Freude und in Not

unser Herr und Gast. Amen.“

Nach dem Abendessen und Dankgebet zeigte die Tochter des Hauses der neuen Magd die Kammer am Ende des Flurs, die sie mit der zweiten Magd teilen sollte. Wenig brachte sie mit in ihrem Korb, den sie ans Fußende ihres Bettes stellte. „Wie heißt du eigentlich?“, fragte die junge Bäuerin.

„Elsa, nur Elsa.“

„Wieso NUR?“

„Nun ja, ‚Anna’ hängt noch hintendran.“

„Elsa reicht“, sagte die Bäuerin, wünschte eine gute Nacht und rief nach Elsas Schlafgenossin. „Pünktlich um fünf geht’s in den Stall, um halb sieben gibt’s Frühstück.“

Müde, wie sie war, nach diesem langen Fußmarsch, legte Elsa sich in dem schmalen Bett gleich zur Ruhe. Sie vermeinte, es gut getroffen zu haben, hier in dem kleinen Dorf Leutzsch, nicht weit von Leipzig. Die Familie war freundlich zu ihr. Es gab da noch die Zwillinge und den Vater der Kinder, den Jungbauern.

Am nächsten Morgen fand sie sich schnell in ihren Pflichten zurecht, schließlich war es nicht zum ersten Mal, dass sie auf einem Bauernhof aushalf.

Der April kam ihr im Jahr 1905 erstaunlich warm vor, nach dem langen und kalten Winter. Sie beobachtete, wie es grünte und blühte, summte und zwitscherte, die Sonne verwöhnte alle und alles.

Sogar in ihre Stimmung kam ein Freudestrahl. Denn inwendig, ganz tief in ihr drin, da war sie ängstlich, verzweifelt, mutlos, traurig und einsam. Was sollte nur werden?

Mit den Zwillingen der Bäuerin beschäftigte sie sich, sooft sie konnte. Zwei Jahre waren Anna und Ursula alt und recht munter, zuweilen auch stürmisch. Die Sonntage mit den beiden waren für sie immer wieder ein Lichtblick.

Elsa bemühte sich, sehr fleißig zu sein, im Stall und auch auf dem Feld. Sie befolgte alle Anweisungen, sprach selbst aber wenig. Die Tage waren lang in diesem Sommer und die Arbeit manchmal beschwerlich. Doch die Nächte dünkten ihr noch länger. Dann lag sie lange wach und grübelte. Wie würde die Zukunft sie niederdrücken? Welche Widrigkeiten und Hindernisse müsste sie bezwingen?

Seit sie denken konnte, war Elsa auf sich allein gestellt. Gut, sie hatte Zieheltern, doch die hatten noch vier eigene, jüngere Kinder, da lief sie nur am Rande mit, sie war gut für die Arbeit, das empfand sie so. Und nun das! Was sollte sie nur machen?

In ihrem früheren Zuhause wird niemand sie vermissen. „Ein Esser weniger“, werden sie sagen. Doch das sind jetzt nicht mehr meine Sorgen, dachte sie. Ganz anderen Kummer hab ich nun, und niemand, mit dem ich darüber reden kann. Mit dem Pfarrer, der mich konfirmiert hat, zu Hause, mit ihm hatte ich manchmal ein gutes Gespräch nach dem Gottesdienst. Aber hierüber, nein, hierüber hätte ich auch mit ihm nicht sprechen können.

Der Mai kam mit der Heuernte, der Juni mit der Frühkartoffelernte, der Juli brachte viele Gewitter, und August die große Hitze, die sie nur schwer ertragen konnte. Natürlich half sie, als der Weizen und die Gerste eingeholt wurden. Die Tage und Wochen des Sommers gingen hin. Elsa wurde noch stiller. Doch sie arbeitete hart und gut, sodass sie blieb, dem Bauern war’s recht. Nun wurde sie runder, was sogar dem alten Mann auffiel. „Dir schmeckt wohl unser Essen?“, fragte er. Sie beeilte sich zu nicken, denn die junge Bäuerin schaute verdächtig genau hin. Natürlich hatte Elsa sich feste geschnürt, doch in den letzten Wochen waren die neuen Pfunde für ein weibliches Auge nicht zu übersehen. Am Abend nahm die Bäuerin sie zur Seite. Sie deutete auf Elsas Umfang und fragte: „Wo willst du das Kind kriegen? Es wird bald so weit sein.“

Da brach Elsa in Tränen aus. Alle aufgestauten Sorgen, alle unausgesprochenen Fragen flossen mit ihren Tränen davon. So stand sie da, hielt beide Hände vor ihr Gesicht und weinte lautlos in sich hinein. Sie konnte sich kaum beruhigen. Die Bäuerin, die wenig älter war als sie, strich ihr über den Rücken und sagte: „Nun heul dich erst mal aus. Morgen sehen wir weiter, wir finden eine Lösung.“

Am nächsten Abend, dem 18. September, machte Elsa sich nach dem Abendessen unbemerkt davon. Sie nahm ihren Korb, ihr ganzes Hab und Gut, und marschierte stramm Richtung Leipzig. Ein Pferdefuhrwerk nahm sie ein Stück mit. In die Universitätsklinik wolle sie. „So hoch hinaus? Meine Frau hat alle unsere Kinder daheim entbunden.“

„Ich habe kein ‚ daheim‘, mir bleibt nur das Krankenhaus“, sagte Elsa.

Das letzte Stück musste sie laufen, doch sie fand die Universitätsklinik.

In der Nacht, es war schon der 19. September, gebar sie eine Tochter. Den Vater gab sie auf Befragung nicht an.

„Ich kann sie nicht behalten“, sagte sie zur Schwester, „bitte suchen Sie eine recht gute Familie für sie. Sie soll Hildegard Elsa heißen.“

Nach nur wenigen Stunden verließ sie, wieder unbemerkt, die Klinik.

Erschrocken stellten die Schwestern am nächsten Morgen das Verschwinden der jungen Mutter fest. So meldeten sie die Geburt der kleinen Hildegard Elsa im Rathaus Leipzig-Mitte an und baten das Amt für Kindsübernahme, für sie eine Pflegefamilie zu suchen. Doch zunächst kam das Wickelkind ins Waisenhaus.

Erst als es zweieinhalb Jahre alt war, ein dunkelblondes, stilles Kind, holten ihre neuen Zieheltern, ein kinderloses Ehepaar, Max und Lina Sonntag, es dort ab. „Nun gehen wir nach Hause, meine kleine Hildegard“, sagte Vater Max stolz, nahm ihre kleine Hand und wandte sich zur Tür. Mutter Lina kam hinterher.

Das alles erfuhr Elsa erst, als sie im Waisenhaus gewitzt, mit manchen Ausreden, nachfragte, wo denn ihre Tochter nun sei. Nein, sie wolle sie nicht zurück, nur wissen, dass es ihr gut gehe.

Die Auskunft machte sie froh. Sie sei zu einem Ehepaar gekommen, nicht mehr jung, ohne Kinder, der Vater ein Bankbeamter, wohnhaft in einer Leipziger Gegend, wo alte Patrizierhäuser standen. „Nun wird sie es gut haben“, sagte Elsa laut zu sich selbst und war sehr zufrieden.

Sie arbeitete inzwischen in einer Wäscherei in Leipzig-Reudnitz. Von allen Arbeiten war ihr das Bügeln am liebsten, besonders in der Winterzeit. Für ihre Größe war der Tisch gerade hoch genug. Sie hantierte so geschickt mit den Pletteisen, von denen immer eines auf der Feuerung stand, dass der Meister oft vorbeiging und sie lobte. Am Anfang hatte sie sich ein paar Mal verbrannt, aber das passierte ihr nun nicht mehr. Sie gab sich sehr viel Mühe mit der Bett- und der Tischwäsche. Spitze, in jeder Form und Musterung, galt ihre besondere Liebe. Ein Paradekissen mit einer acht Zentimeter breiten Valencienne-Spitze sah nach ihrer Behandlung fast wie neu aus, Tischdecken mit den dazugehörigen zwölf Servietten, unterbrochen von Spitze im Sternenmuster, konnte keine der anderen Mädchen so akkurat abliefern.

Ob es nun ihre fleißige Art war oder ihr stilles Wesen, sie merkte, dass der Meister sich verdächtig oft in ihrer Nähe aufhielt. Er bediente die schwere Presse für die Herrenhosen und Gehröcke.

Eines Nachmittags, im Juni 1910, bat er sie, etwas länger zu bleiben als die anderen, er habe eine besondere Aufgabe für sie. Dafür wolle er sie auch entlohnen.

Nun, sie blieb. Doch zu ihrem großen Schreck bestand die besondere Aufgabe darin, ihm eine Freudenstunde zu bereiten.

Sie bebte am ganzen Körper, bäumte sich auf und weinte, doch das nütze ihr nichts. Sie spürte seinen keuchenden Atem im Nacken, er stieß sie vor sich her bis zum Stuhl an der Mangel. Sie hatte sich doch geschworen: Nie mehr, nicht noch einmal passiert mir das. Doch er war stärker.

Die Wochen gingen ins Land, schon fiel ihr das Bücken schwer. Sollte sie bleiben? Sollte sie gehen? Aber wohin? Was sollte nur werden? Wieder versuchte sie, ihren Zustand zu kaschieren, sie schnürte sich, sprach kaum mit den anderen.

Das fiel der Meisterin auf, die vormittags an der Nähmaschine saß und die Wäsche ausbesserte. Eine neue Mangel gab es, sehr breit, mit einem Schwengel seitlich, der leichter zu handhaben war. Diese Mangel, sagte sie, solle nun Elsa bedienen. Wenn sie sich mit einem anderen Mädchen abwechseln wolle, könne sie ja beim Schwengel-drehen auch sitzen.

Da spürte Elsa, dass es die Meisterin gut mit ihr meinte. Nach geraumer Zeit offenbarte sie ihr ihren Zustand und erhielt sofort Trost und Rat von ihr, einer Mutter, die fünf Kinder hatte.

Elsa schloss ihr kleines Zimmer neben der Treppe stets ab, doch der Meister rührte sich nicht mehr. Er wird eine neue, eine andere gefunden haben, dachte sie.

Und wieder kroch die Angst in ihr hoch, vor allem in den Nächten, wie damals. Was sollte nur werden?

Niemals durfte die Meisterin die volle Wahrheit erfahren. Wenn ich die Hilfe annehmen will, die sie mir angeboten hat, muss ich schweigen wie ein Grab, dachte Elsa.

Sie arbeitete bis zum letzten Tag. Am Morgen des 8. März konnte sie sich kaum auf den Beinen halten, so schnell folgten die Wehen aufeinander. Da ließ die Meisterin ihre Hebamme rufen. Schon zu Mittag war ein kleines Mädchen geboren. „Gertrud Wally soll sie heißen“, sagte die junge Mutter.

Spät in der Nacht, als es ganz still war im Haus, packte Elsa ihre Siebensachen. Doch als sie die Treppe herab schlich wurde sie von der Meisterin, die aus der Küche kam, erwischt. „Nichts da“, sagte die, „du bleibst. Dein Kind braucht dich.“

„Aber ich kann es doch nicht behalten.“

„Ich auch nicht. Meine fünf reichen mir.“

Am nächsten Morgen brachte die Hebamme den Pastor aus der Reudnitzer Gemeinde mit. Er wolle mit Elsa unter vier Augen sprechen, sagte er. Sie gab keine Antwort auf die Frage nach dem Vater, sie weinte und schwieg. Doch dann erzählte sie ihm, dass sie schon eine Tochter geboren habe, die bei einer Pflegefamilie Sonntag wohne, in Leipzig-Connewitz. Der Pastor notierte die wenigen Einzelheiten, die sie wusste, und machte gleich einen Termin zur Taufe der kleinen Gertrud. Elsa übergab ihm ihre eigene Taufbescheinigung, geboren am 25. November 1885, getauft am 13. Dezember 1885 in Connewitz, Elsa, Anna Enders. Der Pastor warf einen Blick darauf: „Und gleich sechs Taufpaten, so viele!“

„Ich kenne keinen von ihnen“, sagte Elsa.

Bei seinem nächsten Besuch erzählte er ihr, dass er die Familie Sonntag aufgesucht und auch die kleine Hildegard kennengelernt habe. Bei einem sehr vertrauten Gespräch habe die Familie sich bereit erklärt, auch ihre zweite Tochter Gertrud in Pflege zu nehmen, und Mutter Sonntag wolle sogar Taufpatin der kleinen Gertrud werden.

Diese gute Neuigkeit machte Elsa überglücklich.

Das Taufgespräch, wozu auch Elsa gebeten war, fand in der Petrus-Gemeinde statt, die zu Connewitz gehörte. Elsa sollte jedoch bei der Taufe selbst am 28. Januar 1912 nicht anwesend sein. „Warum?“, fragte sie. „Weil du dein Kind abgegeben hast und nun eine andere Familie für die kleine Gertrud verantwortlich ist.“

Als der Gottesdienst schon angefangen hatte, schlich sich Elsa an diesem Sonntag in die Kirche und blieb ganz hinten im Dunkel. Manches konnte sie nicht sehen, aber alles hören. Sie betete, dass ihre beiden Mädchen es bei dieser Familie gut haben mögen, nicht nur heute.

Ein Jahr später besuchte sie noch einmal den Tauf-Pfarrer, der ihr berichten konnte, dass die kleine Gertrud am 25. Dezember 1912 endlich zu Familie Sonntag gebracht wurde, denn vorher war sie bei einer Familie König. „Die Behörden, die Behörden“, sagte der Pfarrer kopfschüttelnd. „Am ersten Weihnachtstag?“, fragte Elsa. „Wie schön! Dann hat Hildegard ein Christkind als kleine Schwester bekommen. Sie ist ja schon sieben. Die beiden werden sich ganz sicher gut verstehen.“

Danach hinterließ Elsa keine Spuren. Sie blieb ein Geheimnis.

Lena drückte sich in ihrem fahrenden IC tief in den Sitz und spürte ihren Gedanken nach. Sie hätte eine Großmutter, mütterlicherseits, haben können, wenn es damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, für junge Mädchen oder unverheiratete junge Frauen, die von Männern mit Gewalt zur Mutter gemacht wurden, Möglichkeiten gegeben hätte, Hilfe von außen zu bekommen, so wie heute, vor allem auf dem Land, in den Dörfern. Aber nein: die ledigen jungen Mütter waren gebrandmarkt mit einem unehelichen Kind. Oft folgte deshalb die Entlassung. Meist waren die Täter in herrschaftlichen Häusern die Hausherren oder deren Söhne, die sich bedenkenlos das bei den weiblichen Hausangestellten erzwangen, was ihnen gerade einfiel. Solche Tatsachen konnte man auch in Kölns Chroniken lesen.