6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

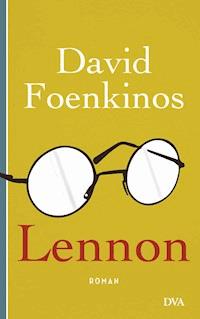

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Inside John Lennon: Die Herausforderung war groß, David Foenkinos hat sie mit Bravour gemeistert.« Le Figaro

Es war ein folgenreicher Tag im Jahr 1975, als John Lennon entschied, keine Bühne mehr zu betreten. Auf der Couch eines Psychoanalytikers sitzend, lässt er seine wilde Zeit Revue passieren: den meteoritengleichen Aufstieg der Beatles, und wie er daran fast zugrunde gegangen wäre. Er erzählt von seiner einsamen Kindheit, die eine unheilbare Wunde gerissen hat, von seiner vollkommen irren Liebe zu Yoko Ono, den Jahren des Suchens, der Drogen, des Größenwahns – und seinem Kampf für den Frieden.

Er hat unsterbliche Songs geschrieben, und alle Welt meint ihn zu kennen, doch wer war John Lennon wirklich? Bestsellerautor David Foenkinos führt uns in dieser Romanbiografie ganz nah heran an den Popgiganten, dessen kurzes Dasein nicht nur das Leben von Millionen von Menschen, sondern auch den Lauf der Musikgeschichte für immer geändert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Das Buch

Es war ein folgenreicher Tag im Jahr 1975, als John Lennon entschied, keine Bühne mehr zu betreten. Auf der Couch eines Psychoanalytikers sitzend, lässt er seine wilde Zeit Revue passieren: den meteoritengleichen Aufstieg der Beatles, und wie er daran fast zugrunde gegangen wäre. Er erzählt von seiner einsamen Kindheit, die eine unheilbare Wunde gerissen hat, von seiner vollkommen irren Liebe zu Yoko Ono, den Jahren des Suchens, der Drogen, des Größenwahns – und seinem Kampf für den Frieden.

Er hat unsterbliche Songs geschrieben, und alle Welt meint ihn zu kennen, doch wer war John Lennon wirklich? Bestsellerautor David Foenkinos führt uns in dieser Romanbiografie ganz nah heran an den Popgiganten, dessen kurzes Dasein nicht nur das Leben von Millionen von Menschen, sondern auch den Lauf der Musikgeschichte für immer geändert hat.

Der Autor

David Foenkinos, 1974 geboren, lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris. Seit 2002 veröffentlicht er Romane, darunter den Millionenbestseller Nathalie küsst, der auch als Film mit Audrey Tautou das Publikum begeisterte. Seine Bücher werden in rund vierzig Sprachen übersetzt. Die vielfach ausgezeichnete Romanbiografie Charlotte wurde zum internationalen Bestseller und wird derzeit verfilmt. Mit Lennon beweist Foenkinos erneut, wie einfühlsam er eine historische Persönlichkeit porträtieren kann.

David Foenkinos

Lennon

Roman

Aus dem Französischen von Christian Kolb

Deutsche Verlags-Anstalt

Jann Wenner: Do you have a picture of »When I’m sixty-four«?

John Lennon: No, no. I hope we’re a nice old couple living off the coast of Ireland or something like that – looking at our scrapbook of madness.

Aus dem Rolling Stone-Interview von 1970

Inhalt

Einführung

Erste Sitzung

Zweite Sitzung

Dritte Sitzung

Vierte Sitzung

Fünfte Sitzung

Sechste Sitzung

Siebte Sitzung

Achte Sitzung

Neunte Sitzung

Zehnte Sitzung

Elfte Sitzung

Zwölfte Sitzung

Dreizehnte Sitzung

Vierzehnte Sitzung

Fünfzehnte Sitzung

Sechzehnte Sitzung

Siebzehnte Sitzung

Achtzehnte Sitzung

Epilog

Nachwort

Impressum

Einführung

Mit fünfunddreißig Jahren hatte John Lennon eine schreckliche Kindheit, frühen, sensationellen Ruhm, ruhelose Drogenjahre und die wichtige Begegnung mit Yoko Ono hinter sich. 1975 beschloss er, sich eine Auszeit zu gönnen und sich um seinen Sohn Sean zu kümmern. Er lebte zurückgezogen in New York und brachte fünf Jahre kein neues Album heraus. In dieser Phase hatte er die Muße, über seinen irrsinnigen Lebensweg nachzudenken. Die nun folgenden Sitzungen fanden zwischen dem 21. September 1975 und dem 7. Dezember 1980 statt, dem Vortag des Attentats.

Erste Sitzung

Sich in die Horizontale begeben und mit wildfremden Menschen reden, den Plan hatte ich schon beim Bed-in mit Yoko. Eine Woche lang Friedensdemo im Bett. Alle haben geglaubt, sie würden uns vögeln sehen, aber wir wollten echt bloß reden. Wann war das gleich noch mal … also mit den Jahreszahlen hab ich’s nicht so. Sagen wir, es war 1968. Massenweise Reporter. Das waren noch Zeiten. Keine Ahnung, ob die Aktion irgendwas genützt hat. Ob wir einen Beitrag zum Frieden geleistet haben. Ein Hungerstreik hätte vermutlich auch nicht mehr gebracht. Wir haben einfach mal die Gefechtsstellung gewechselt. Und im Liegen gekämpft. Manche meinten, wir sind größenwahnsinnig geworden. Wir haben »Give Peace a Chance« gesungen und auf der ganzen Welt Antikriegsplakate kleben lassen. Alle fanden, dass wir ganz schön viel Wind machten, aber es war im Grunde das erste Mal, dass jemand seine Berühmtheit in den Dienst des Friedens stellte. Und unsere Berühmtheit hatte einen beispiellosen Grad erreicht. Da musste man doch was draus machen. Es hat ja schon für Schlagzeilen gesorgt, wenn ich nur irgendwo hingepinkelt habe. Aber merkwürdigerweise habe ich es im grellen Rampenlicht meist geschafft, mich innerlich auszuklinken. Ich habe ein bisschen aufgehört zu existieren, indem ich zur Ikone geworden bin. Meine Ideen haben sich so oft in nichts aufgelöst. Und in diesem Fall war es eben ein Bild von John und Yoko. Von John und Yoko, die sich für den Frieden einsetzen. Ein sehr offensichtliches Nichts. Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben vor mir selbst davongerannt, wie vor einer Plage. Wie gesagt: Ein Teil von mir hält sich für einen recht erbärmlichen Typen, und ein anderer Teil hält sich für Gott. Sie haben also keinen leichten Job. Wobei es doch eher der erbärmliche Typ ist, der jetzt bei Ihnen auf der Couch liegt.

Ich muss zugeben, dass ich nicht zufällig hier bin. Ihr Blick zieht mich magisch an. Sie schauen mich so komisch an, wenn wir uns im Fahrstuhl begegnen. So völlig neutral. Ein Schweizer Blick geradezu. Komisch angeschaut werde ich schon seit fünfzehn Jahren. Jemand wie ich hat kein normales Gegenüber mehr. Alle Leute sehen in mir den Beatle, den Polit-Freak, den glühenden Verehrer von Yoko, aber Sie haben eine ganz andere Wahrnehmung. Das hat mich irgendwie angezogen. Und außerdem ist das ja ganz praktisch: Ich kann zu Ihnen auch in Pantoffeln kommen. Es scheint, als würde ich den Hausmüll runterbringen, dabei lade ich vielmehr meinen Seelenmüll ab. Sie müssen verdammt gut sein, wenn Sie hier Ihre Praxis haben. Das Dakota ist kein gewöhnliches Gebäude, es ist eine Insel der Reichen. Zu denen ich auch gehöre. Zu denen ich jetzt immer gehören werde. Ich habe mal gesagt, die Beatles sind berühmter als Jesus. Ich hätte auch sagen können, ich bin reicher als Bangladesch. Aber für die Geldangelegenheiten ist Yoko zuständig, ich merke bloß, dass die Wohnung immer größer wird. Wenn das so weitergeht, muss ich zum Scheißen irgendwann noch bis nach Brooklyn laufen … Entschuldigen Sie … Ich hab so einen derben Humor … Na ja, den werden Sie schon noch kennenlernen … Okay, ich hab’s gecheckt: Sie sagen gar nichts. Witzig, ich hätte schwören können, Sie reden ununterbrochen. Sie sehen irgendwie so theoriefreudig aus. Später vielleicht, oder? Da werden Sie mir Ihre Synthese präsentieren. Wenn wir dazu noch Zeit haben. Denn bei dem, was ich alles erlebt habe, kann die Analyse Jahrhunderte dauern, mindestens. Feiertage allerdings schon mit eingerechnet.

Wir erleben gerade eine ganz besondere Zeit. Yoko ist schwanger. Ein Wunder, nach all den Fehlgeburten. Wir sind erfüllt von Glück und Frieden. Ich zähle die Stunden, Minuten, Sekunden. Sie ist so schön mit ihrem runden Bauch, und ich bin rundum glücklich. Das heißt, ich fange langsam an, es zu sein. Meine Dämonen kitzeln mich an den Füßen, aber ich schüttele sie ab. Ich hab auch ein bisschen Bammel vor diesem Glück. Ich weiß gar nicht, wie man sich benimmt, wenn man glücklich ist. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin: Ich suche die Gebrauchsanleitung zum Glücklichsein. Es ist, als würde man mir das Glück vorsetzen und ich schaue es an, so wie man in die Sonne blickt, ängstlich, bei allem Entzücken geblendet zu werden.

Ich habe immer in Furcht und Schrecken gelebt. Ich habe so viel Zeugs probiert, um davon loszukommen. Drogen vor allem, jede Menge Drogen. Am Anfang haben wir bloß gekifft. Wir mussten die ganze Zeit kichern. Es kam mir vor, als würde ich zurück in meine Kindheit reisen. Oder sogar so, als würde ich endlich eine Kindheit haben. Gleich nach dem Aufstehen ging’s los. Im Studio haben wir heimlich gekifft, damit George Martin, unser Produzent, uns nicht erwischt. Wie kleine Schuljungen. Wir hätten mal lieber bei den Joints bleiben sollen. Wir hätten uns in den Stoff nicht weiter vertiefen dürfen. Aber okay, die Drogen haben meine Sicht der Dinge, meinen Bezug zur Wirklichkeit wohl komplett verändert. Hätte ich die Entwicklung von »Love Me Do« zu »I Am the Walrus« auch ohne Drogen durchmachen können? Keine Ahnung. Vielleicht war alles schon in mir angelegt. Vielleicht hätte es auch gereicht, immer nur Wasser zu trinken. Ich weiß es nicht. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen.

Es gab eine kurze Phase, in der wir auch Pillen geschluckt haben, aber LSD war eine richtige Revolution. Die Pforten der Wahrnehmung öffneten sich. Eine neue Welt tat sich auf. Die Intensität des ersten Mals konnte es mit der einer Entjungferung aufnehmen. Einer Entjungferung des Geistes. Wir waren bei unserem Zahnarzt zum Essen eingeladen. Verrückt eigentlich, wie kann man nur mit seinem Zahnarzt befreundet sein. Man sollte auf der Hut sein vor Typen, die einem im Mund rumschnüffeln. Er hat uns LSD verabreicht, ohne dass wir es wussten. Ich glaube, er wollte so eine Art Orgie mit uns feiern. Alle waren scharf drauf, mit den Beatles zu bumsen. Als wir seine Wohnung verließen, bin ich sogar Auto gefahren. London stand kopf. Ein magisches Schauspiel. Ich bin süchtig geworden nach dem Zeugs. Aber ich habe nie versucht, das zu verherrlichen. Viele Leute haben ja gemeint, die Anfangsbuchstaben von »Lucy in the Sky with Diamonds« stehen für LSD. Sagenhaft. Habe ich das womöglich unbewusst so geschrieben? Ich bin erst mal meine ganzen Songs durchgegangen und hab sie auf verschlüsselte Botschaften hin untersucht, aber keine gefunden. Als ich dann gesagt habe, dass mich eine Zeichnung meines Sohns zu dem Text inspiriert hat, hat mir kein Schwein geglaubt. Das war immer so, wenn ich mal was klarstellen wollte: Man hat mir einfach nicht geglaubt. Paul hätte man bestimmt geglaubt, er sah nämlich aus wie der perfekte Schwiegersohn. Ich war viel zu clever und verdorben, als dass man mir die Unschuld meiner Fantasie abgenommen hätte. Vor allem ist es den Leuten ja letztlich egal, was ich mir dabei gedacht habe. Aber vor Kurzem ist jetzt so ein französischer Forscher auf das älteste Skelett der Welt gestoßen. Das ist eine lustige Geschichte. Just in dem Augenblick, in dem er es entdeckt hat, ist mein Lied im Radio gelaufen. Und deswegen hat er das Gerippe Lucy genannt. Starkes Stück, oder? Das ist doch viel interessanter, als darüber zu reden, ob das Lied den Drogenrausch verherrlicht oder nicht.

Eigentlich weiß ich selber nicht mehr, wie das damals genau war. Mir ging’s furchtbar dreckig. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, um wieder auf die Beine zu kommen. Also habe ich lieber meinen Abstieg beschleunigt und Heroin genommen. Ich fühlte mich absolut erbärmlich. Alles hat mich eingeschüchtert. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie scheu ich in Wirklichkeit bin. Man kann vor fünfzigtausend Leuten Konzerte geben und beim Gedanken daran, mit einer Frau zu reden, in Panik ausbrechen. Ich war mir selbst zuwider. Und ich habe mit der Band gehadert. Es kam mir vor, als wäre ich mit den Beatles verheiratet und als würde mir diese Ehe keine Luft zum Atmen lassen. Man durfte überhaupt nicht mehr sagen, was man dachte. Als wir zum ersten Mal auf Amerikatour gegangen sind, hat unser Manager nicht erlaubt, dass wir uns zum Vietnamkrieg äußern. Vielleicht ist das der Grund, warum es später so aus mir herausgebrochen ist und ich auf einmal nur noch über Politik reden wollte. Diese Ärsche haben mir einfach zu lange den Mund verboten. Wir waren vier pfiffige Jungs und voll in, aber uns hat ein ziemlich kalter Wind um die Ohren gepfiffen. Ich habe Hi-Hi-Hilfe! geschrien, und das Publikum hat Beifall geklatscht. Ich war verunsichert wie ein verängstigtes Tier. Ich hatte das Gefühl, dass mir alle Leute aus dem Weg gingen, dass sie sogar in Züge und Flugzeuge stiegen, um mich loszuwerden. Solche Vorstellungen hatte ich immer. »Don’t Let Me Down«, habe ich oft gesungen. Und sogar jetzt, wo ich bei Ihnen auf der Couch liege, möchte ich lustig sein, Sie ein bisschen bezirzen, damit Sie mich mögen und mir nicht abhauen. Ich weiß, das ist leicht zu analysieren, das hat mit der Beziehung zu meinen Eltern zu tun. Sie haben sich verkrümelt, als ich klein war. Da kapiert man auch ohne lange Sitzung, dass mein einziger Lebenssinn darin besteht, der Welt zu beweisen, dass ich nicht völlig nutzlos bin. Aber okay … wie wäre es wohl gelaufen, wenn meine Eltern mich nicht verlassen hätten? Vielleicht wäre ich glücklich geworden. Und hätte als Zahnarzt Karriere gemacht.

Ich habe alle möglichen Therapien ausprobiert, um damit zurechtzukommen. Die Primärtherapie zum Beispiel. Man versucht, sein Kindheitstrauma zu überwinden, indem man Urschreie von sich gibt. Wir haben uns regelmäßig ausgeheult in den Sitzungen. Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass es hilft, aber das tat es anscheinend doch nicht, denn der Schmerz kam dauernd wieder. Er machte nie Urlaub. Er war immer da. Zuvor hatte ich mich aufs Schweigen verlegt. Wenn ich daran zurückdenke, sage ich mir, schon irre, worauf ich mich eingelassen habe, auf alles und das Gegenteil von allem. Ich wollte meine Seele durch Meditation retten. Wir sind nach Indien gefahren, zu Maharishi, einer Art Guru mit Rauschebart. Wir waren eine super Werbung. Die Beatles gehörten zu seinen Anhängern! Können Sie sich das vorstellen? Ich bin von dem Ganzen schnell wieder abgekommen. Der Typ hockte wie ein kleiner Pascha in seinem Bungalow, umgeben von seinen Jüngern, die pausenlos behaupteten, dass er Wunder vollbrachte. Es gingen Gerüchte um, dass er sich an den Mädchen vergriff und sie mehr oder weniger zum Geschlechtsverkehr zwang. Langsam hatten wir so unsere Zweifel an ihm. Ich habe eine Erklärung von ihm verlangt, aber er hat mir keine gegeben. Seinem Blick habe ich entnehmen können, dass er uns total verarscht. Das war echt eine herbe Enttäuschung. Aber auch so etwas wie eine Erleuchtung, nur eben der finsteren Art. In seinen Augen lag blanker Hass. Zu der Zeit fingen alle an, sich für fernöstliche Weisheiten zu interessieren. Da war mir schon klar, dass diese unbeschwerten bunten Träume nicht lange anhalten würden. Ich dachte mir auch, dass die Gottessuche eher was für labile Menschen ist, dass am Ende doch wieder die Erkenntnis der Sinnlosigkeit lauert. Ich fühlte mich so elend, flog zurück und fand mein Heil in der Musik. Zu der Zeit habe ich meine schönsten Lieder geschrieben.

Sie sehen, ich habe wirklich einiges ausprobiert. Und jetzt liege ich bei Ihnen auf der Couch und spreche aus bitterer Erfahrung. Ich sehne mich nach Ruhe. Ich sehne mich nach innerer Leere. Wenn ich schlafe, wache ich von meinen Träumen wieder auf. Ich werde von schrecklichen Erinnerungen heimgesucht. Von Erinnerungen an meine Kindheit … und an grausame Taten … die ich begangen habe. Es steckt so viel Gewalt in mir. Ich hätte beinahe mit bloßen Händen getötet. Na gut, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen einfach so die schmutzige Wahrheit meines Lebens erzählen kann. Vielleicht sollte ich das. Vielleicht muss ich das endlich tun. Es ist eigentlich der richtige Moment.

Zweite Sitzung

Yoko hat das Baby bekommen. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin Vater. Und mein Sohn … mein Sohn Sean ist ein Genie. So was spürt man. Mozart, Einstein, und jetzt Sean. Er ist am neunten Oktober 1975 zur Welt gekommen, meinem fünfunddreißigsten Geburtstag. Sehr geschmackvoll von ihm. Die Neun spielt voll die entscheidende Rolle in meinem Leben. Ich bin an einem Neunten geboren, an einem Neunten habe ich Yoko kennengelernt, und ich könnte Ihnen noch eine Menge Beispiele geben, die belegen, dass mein Dasein ganz im Zeichen dieser Zahl steht. Ich möchte wetten, dass ich einmal an einem Neunten sterben werde. Die Neun ist die Grenze eines Zyklus. Sie kündigt den Beginn einer neuen Ära an. Und so ist es auch jetzt. Zur Geburt meines Sohns kommt noch eine andere großartige Neuigkeit hinzu. Mein Anwalt hat mir mitgeteilt, dass ich endlich amerikanischer Staatsbürger werden kann. Nach jahrelangem Kampf hat die Einwanderungsbehörde meinem Antrag zugestimmt. Ich habe den Eindruck, dass ich plötzlich auf dem Fußabtreter vor der Tür zu einem total normalen Leben stehe. Und ich sehne mich nach einem normalen Leben. Ich sehne mich wahnsinnig danach. Ich sehne mich danach, mit Sean zusammen zu sein. Das ist für mich das Einzige, was zählt. Die Zeit der Beatles ist vorbei. Die Musik ist vorbei. Nixons Zeit ist vorbei. Alles ist vorbei. Wir sind viel zu Hause und genießen es, wie die Zeit vergeht. Ich krabble auf allen vieren, aber es kommt mir so vor, als würde ich rennen.

Mir ist klar, dass ich jetzt nachhole, was ich bei meinem ersten Sohn Julian verpasst habe. Bevor ich irgendwas im Leben hinbekomme, scheitere ich immer erst mal daran. Julian wurde geboren, als ich berühmt geworden bin. Ich war ein richtiger Scheißkerl, wie alle, die berühmt werden. Ich liebe ihn anders, weil ich selber anders war, als er auf die Welt gekommen ist. Vielleicht kann man es so sagen. Es war der falsche Zeitpunkt. Außerdem hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll, ich hatte ja selbst keinen Vater gehabt, mir fehlte schlichtweg ein Vorbild. Manchmal möchte ich wiedergutmachen, was ich schlecht gemacht habe, aber es klappt nicht so recht. Ich habe Julian zwischendurch jahrelang nicht gesehen. Ich habe ihn nie vermisst. In letzter Zeit hat er uns ein paarmal besucht. Aber ich wusste gar nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Ich war zu keiner zärtlichen Regung fähig. Ich habe seine kleinen Augen, seinen dramatischen, flehenden Blick gesehen, der mich daran erinnert hat, wie ich früher um die Zuneigung meiner Mutter gebettelt habe. Dieser Blick hätte mir nahegehen können, aber er hat mich eher wütend gemacht. Manchmal war ich echt gemein zu ihm … Ich weiß. Ich fühle mich ihm gegenüber irgendwie gehemmt, so ist es eben. Uns trennen Welten. Das Ganze muss für ihn noch grausamer sein, seitdem Sean auf der Welt ist. Er sieht, dass ich völlig verrückt nach einem Baby bin. Und ihn habe ich immer nur so geliebt, wie eine Injektionsnadel das Blut liebt.

Die Begegnung mit Yoko hat mein ganzes bisheriges Leben ausgelöscht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich sie zum ersten Mal geküsst habe. Die Erinnerung an Julian war danach etwas verschwommen. Die Frucht einer Liebe hat für mich nicht mehr existiert. Ich sage das, weil man ja immer nach Gründen sucht für das, was in einem vorgeht oder auch nicht vorgeht, aber vielleicht ist es lächerlich, über solche Dinge nachzudenken. Ich bin ein reiner Instinktmensch. Ich lebe unter der Diktatur meiner Gefühle. Deswegen rede ich ungern darüber. Gefühlsarmut ist auch kein allzu ergiebiges Thema. Ihre Kollegen sagen wahrscheinlich, es gibt zwei Arten von Eltern: solche, die erlernte Schemen reproduzieren, und solche, die die Verhaltensmuster durchbrechen. Okay, also ich reproduziere Schemen. Aber ich kann auch über meinen Schatten springen. Sean bekommt von mir alles, was ich selber nie gehabt habe. Yoko und ich bieten ihm ein behütetes Zuhause und menschliche Wärme. Bei Julian bin ich alten Mustern gefolgt. Ich habe mein ganzes Unglück an ihn weitergegeben. Ich habe ihn die Ablehnung erfahren lassen, die ich selber erfahren habe. Stimmt das eigentlich, dass sich in den ersten fünf Lebensjahren die spätere Entwicklung entscheidet? Wenn ja, dann hat sich bei mir das spätere Desaster früh abgezeichnet.

Dann haben meine gebrochenen Akkorde schon früh angeklungen.

Ganz am Anfang war der ohrenbetäubende Lärm der Bomben. Ich bin in keine Welt, ich bin in das Chaos hineingeboren worden. Liverpool war das Ziel deutscher Luftangriffe. Also was ich Ihnen erzähle, ist eine Mischung aus eigenen Erinnerungen, Berichten aus der Verwandtschaft und womöglich auch Zeitungsartikeln über meine Kindheit, die ich irgendwo gelesen habe. Ich bin so berühmt, dass mein Leben zum Allgemeingut gehört. Alle haben eine Meinung zu dem, was mir passiert ist. Da kommt es manchmal vor, dass ich selber nicht mehr weiß, was Sache ist. Aber das ist jetzt anders geworden. Ich bin ein bisschen in Vergessenheit geraten, und so schwelge ich ungehindert in Erinnerungen, ohne dass mir ständig jemand in die Quere kommt. Ich sehe den kleinen John von ganz nah. Ich kann ihn bei der Hand fassen.

Am Anfang war also der Bombenlärm. Die Angst sitzt mir immer noch im Nacken. Bestimmt die Angst meiner Mutter nachts auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie war allein, mein Vater war ja Matrose. Als Kind fand ich das klasse, dass mein Vater Seefahrer war. Ich stellte mir sogar vor, wie er gerade gegen Piraten kämpfte. Später habe ich erfahren, dass er bei der Handelsmarine war und vielmehr gegen das eigene Elend ankämpfte. Und dass seine Jobs auf den Schiffen nicht besonders glorreich waren. Er war Kellner und musste auch beim Spülen helfen. Aber ich erinnere mich, es war jedes Mal ein fantastisches Ereignis, wenn er zu Hause auftauchte. So fantastisch wie selten. Ich bekam ihn so gut wie nie zu Gesicht. Er war monatelang weg. Ich glaube schon, dass er unter der Situation litt. Das heißt, er litt vor allem daran, dass er meine Mutter nicht sehen konnte. Er war verrückt nach ihr. Sie waren beide noch sehr jung, als sie sich kennengelernt hatten. Und wie geschaffen für ein Bohèmeleben. Mein Vater hat gesungen und meine Mutter Banjo gespielt. Sie hätten als Duo auftreten können. Alfred und Julia, was für eine Nummer. Zwei Lebenskünstler, aber wie so oft hat es das Leben nicht gut mit den Lebenskünstlern gemeint. Sie hatten einfach kein Glück. Ihre Beziehung hat ständig irgendwelchen Ärger verursacht.

Wahrscheinlich haben sie mich an einem ausgeflippten Samstagabend gezeugt, nachdem sie zuvor eine Flasche Whisky geleert hatten. Das ist so üblich in England. Weil meine Mutter schwanger war, mussten sie dann wohl oder übel heiraten. Goodbye, unbekümmertes Leben. Die Familie meiner Mutter – also ich sage Familie, aber das ist ein ziemlich spröder Haufen von Moralaposteln – war nicht sonderlich begeistert von der Sache. Da hat meine Mutter ihrem Ruf als unartiges kleines Dummchen wieder mal alle Ehre gemacht. Sie galt als Skandalnudel, aber dass sie es so weit treiben würde, hätte man nun nicht gedacht. Ein uneheliches Kind von so einem Proleten, man schrammte wirklich haarscharf an Schimpf und Schande vorbei. Am Anfang wollte mein Vater noch eine gute Figur abgeben und in die Rolle des verantwortungsbewussten Mannes schlüpfen, merkte jedoch schnell, dass diese Rolle überhaupt nicht zu ihm passte. Er konnte nicht so tun, als ob er plötzlich ein anderer wäre. Mein Vater war ein erstklassiger Schauspieler, allerdings nur solange er sich selbst spielen durfte. So viel zu meinem Leben als Embryo. Ich bin nicht gerade freudig erwartet worden, meine Geburt säte den Keim der Angst. Schluss mit den Gesängen, Schluss mit lustig. Ich war erst ein paar Gramm schwer und stellte schon eine riesige Last dar. Da war der Weltkrieg nur eine hübsche Zugabe, um das ernüchternde Bild abzurunden.

Ganz in der Nähe des Krankenhauses stürzte ein Gebäude ein, es gab mehrere Tote. Mein Weg ins Leben war von verbrannten Seelen gesäumt. Es musste schnell gehen, man konnte mit den Entbindungen nicht stundenlang warten. Der Arzt war schweißgebadet, er bemühte sich in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Um kein Risiko einzugehen, entschied er sich für einen Kaiserschnitt. Er schnitt meine Mutter in den Bauch, und ich kam heraus. Ich stieß einen Schrei aus. Meinen ersten Schrei. Kaum zu glauben, dass niemand auf die Idee gekommen ist, ihn aufzunehmen. Wäre jetzt ein Vermögen wert, diese Aufnahme. Ich war ein paar Zentimeter groß, ein winziger Wurm. Meine Tante Mimi hat mir später erzählt, dass man mich sofort unter dem Bett versteckte. Für den Fall, dass eine Bombe einschlug. Als ob das Bett irgendeinen Schutz geboten hätte, wenn die Decke zusammengekracht wäre. Aber man konnte ja nie wissen, Möbel wackelten, Gegenstände fielen aus den Regalen, man musste mich irgendwie beschützen, und meine Mutter spürte schon jetzt, dass sie nicht die Kraft dazu haben würde. Sie war jung und schön, sie hatte sich freilich etwas Besseres erträumt, als unter den anklagenden Blicken ihrer Schwester blutüberströmt in der Finsternis zu liegen. Ich weiß nicht, ob sie nicht doch auch ein bisschen glücklich war in dem Augenblick. Ich denke schon. Vor allem, weil ich ein Junge war. Endlich mal ein Mann, die Familie bestand ja sonst nur aus Frauen. Zu Ehren von Winston Churchill gab man mir den Namen John Winston. Eine recht lächerliche Ehre, ich war nämlich schwach, feige und furchtbar ängstlich.

Die ersten Tage waren nicht allzu lustig für meine Mutter. Ich war ihr ein Klotz am Bein, nahm ihr ihre Freiheit. Trotzdem legte sie sich am Anfang ins Zeug und spielte ihre neue Rolle. Sie wollte der Welt, also ihrer Familie, beweisen, dass sie sehr wohl imstande war, ein Kind großzuziehen. Sie wartete brav darauf, dass mein Vater nach Hause kam. Aber mein Vater kam immer seltener nach Hause, und irgendwann kam er so selten, dass sie manchmal gar nicht mehr wusste, worauf sie eigentlich wartete. Also ist sie abends wieder ausgegangen und hat mich ganz allein gelassen. Ich bin mit ein, zwei Jahren nachts aufgewacht, und als ich gemerkt habe, dass alles um mich herum still ist und ich ganz allein in der Wohnung bin, habe ich vor lauter Schmerz fast keine Luft mehr gekriegt. Also habe ich geschrien. Immer lauter. So laut, dass sich die Nachbarn beschwert haben. Meine Mutter hat dann versucht, ihnen einen Bären aufzubinden, und behauptet, dass sie ein bisschen schlecht hört. Ja, sie hat den Nachbarn erzählt, dass sie schwerhörig ist, damit ihr verantwortungsloses Benehmen nicht aufflog. Sie vergaß dabei bloß, dass man sie oft singen und Banjo spielen hörte, was ihr Alibi nicht übermäßig glaubwürdig erschienen ließ.

Sie kam auf die Idee, dass sie mich auf ihre nächtlichen Streifzüge vielleicht besser mitnahm. Das waren sozusagen meine ersten Tourneen. Fehlte nur der Applaus des Publikums. Wenn jemand einen Blick ins Wägelchen warf, stellte ich mich wahrscheinlich schlafend, damit man mich in Ruhe ließ. Ich wollte meine Mutter und sonst nichts. Ich glaube, sie war da, sie hat sich um mich gekümmert, aber es hat nie einen Moment der Ruhe gegeben. In dem wir zärtlich innegehalten haben. Sie war in Gedanken immer woanders. Ich habe mich einsam gefühlt und später aus diesem Gefühl zu schöpfen gelernt. Das mit den Beatles hat deswegen so gut geklappt, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Meine Einsamkeit war der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe die anderen einfach gebraucht, um zu überleben.

Meine Tante hat sich Sorgen um mich gemacht und ihre Schwester zur Rede gestellt. Meine Mutter, die ja nichts Böses im Schilde führte, stammelte mit grausamer Nonchalance irgendwelche Ausreden, darauf verstand sie sich wirklich prächtig. Mimi meinte, dass sie mich ja öfter mal zu sich nehmen könnte. Man musste schließlich an mein seelisches Gleichgewicht denken. Und so habe ich von da an mehr Zeit bei meiner strengen Tante verbracht, die in der Familie Anerkennung genoss. Möglicherweise wollte Mimi am Anfang nur einen Eklat verhindern. Verhindern, dass alle erfuhren, wie unberechenbar meine Mutter war. Es ist vielleicht hässlich von mir, so etwas zu sagen. Mimi hat mir viel Liebe gegeben. Es sollte nur ein paar Jahre dauern, bis ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin.

In der ersten Zeit bei meiner Tante habe ich mich meistens in der Nähe der Tür aufgehalten. Wie ein braves Hündchen. In Erwartung, dass meine Mutter mich abholte. Ich war wie besessen von ihr. Sind eigentlich alle Kinder so? Leiden alle vernachlässigten Kinder die gleichen Qualen? Je weniger Liebe man erfährt, desto mehr Zuneigung verspürt man anscheinend, denke ich heute. Je seltener meine Mutter da war, desto mehr habe ich sie in meiner verklärten Liebe überhöht. In meiner von Schuldgefühlen zerfressenen Liebe. Denn ich habe mir natürlich eingeredet, dass ich an allem schuld bin. Wenn sie so gut auf mich verzichten konnte, bedeutete das wohl, dass ich nicht sonderlich wichtig war. Aber ich habe jetzt als Kind nicht nur Ablehnung erfahren. Mimi und ihr Mann George haben mir sehr viel Wärme gegeben. Sie haben die klaffende Wunde an meinem Herzen ein bisschen verarztet. Immerhin. Immerhin mehr, als meine Mutter zu tun bereit war.

Ich muss noch etwas anderes dazu sagen: Ich habe meine Mutter bestimmt auch deshalb so wahnsinnig geliebt, weil sie ein unglaubliches Talent hatte, Menschen wahnsinnig für sich einzunehmen. Sie hat also schon was dafürgekonnt. Die Männer ihres Lebens waren alle total verrückt nach ihr, und der Verrückteste war mein Vater. Wenn er nach Hause kam, stand ihm die Freude ins Gesicht geschrieben. Er brachte ihr haufenweise Geschenke mit. Er erzählte ihr stundenlang, dass er die ganze Zeit an sie gedacht hatte. Er wollte sie zum Lachen und zum Tanzen bringen, er legte ihr sein Leben zu Füßen. Er überhäufte sie mit Versprechungen einer glorreichen Zukunft. Ein paar Tage war alles in Butter, dann zog er mit gesenktem Kopf wieder davon. Und meine Mutter hatte allmählich die Nase voll von diesem Mann, der immer nur kurze Gastspiele gab.

Und dann war irgendwas passiert, ich habe es genau gespürt. Meine Mutter und ihre Schwestern saßen im Wohnzimmer und unterhielten sich im Flüsterton. Schlechtes Zeichen, vor allem bei meiner Mutter, die sonst immer recht laut sprach. Sie teilte ihren Schwestern die Neuigkeit mit, die sie nicht länger verheimlichen konnte. Sie konnte über den Vater des Babys in ihrem Bauch nichts sagen. Wusste sie zumindest, wer der Vater war? Ich sehnte mich nach Geschwistern, wie jedes Kind. Ich hatte meine Mutter ständig gefragt, ob ich nicht einen Bruder oder eine Schwester haben könnte. Ich mochte nicht allein sein. Wenn jetzt also ein Baby unterwegs war, hieß das, dass sie mir eine Freude machen wollte, dachte ich mir. Aber meine Mutter schien sich gar nicht zu freuen. Jedes Mal, wenn ich mich gut gelaunt erkundigte, welchen Namen wir dem Kleinen geben würden, merkte ich, es ist gerade nicht der richtige Moment. Und überhaupt, wo war eigentlich mein Vater? Ich verstand das Ganze nicht, in meinem Kopf ging’s drunter und drüber. Aber das sollte erst der Anfang sein. Es wurde nämlich alles noch schlimmer und verwirrender.

Meine Schwester wurde geboren. Es kommt mir vor, als könnte ich mich an ihre Geburt erinnern. Aber ich habe das alles verdrängt. Erst viel später, als mein Onkel mir die ganze Wahrheit gesagt hat, konnte ich die Geschichte rekonstruieren und das Puzzle zusammensetzen. Ich bin nicht zu heiß gebadet worden. Ich erinnere mich an meine Schwester. Ich erinnere mich, wie ich mit ihr gespielt habe. Wie ich sie am Bauch gekitzelt habe. Aber dann, eines Morgens, war sie weg. Verschwunden. Ab durch die Mitte. Ich habe gefragt, wo sie war, aber von den Erwachsenen keine Antwort gekriegt. Ich musste mich damit abfinden. Kommen und Gehen. Das kannte ich eigentlich schon von meinem Vater. Vielleicht war ja auch meine Schwester auf einem Schiff davongefahren? Und vielleicht war ich bald selber dran? Würde man mich irgendwohin bringen? Ich hatte total Angst davor.

Später habe ich erfahren, dass sich die Heilsarmee meiner Schwester angenommen hatte. Dem Kind der Schande. Man hat ihr einfach einen anderen Namen verpasst, um die Spuren ihrer Herkunft zu verwischen. Das war’s. Tschüss. Was zählt schon ein einzelnes Leben. Als ich das gehört habe, habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie ausfindig zu machen. Ich startete einen Aufruf in der Presse und hatte im Handumdrehen Millionen von Schwestern. Alle wollten meine Schwester sein, sogar Männer. Aber meine richtige Schwester, meine Blutsschwester, hat sich nie gemeldet. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt weiß, dass sie noch einen Bruder hat.1

1 Der neue Name der Halbschwester lautete Ingrid Pedersen. Sie wusste, dass John Lennon nach ihr suchte, lehnte ein Wiedersehen jedoch ab, da sie meinte, ein solches Treffen würde ihre Adoptivmutter beleidigen. Als sie ihre Meinung später änderte, war es zu spät: John Lennon war tot.