Leo Trotzki: Stalin eine Biographie – Band 205e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book

Leo Trotzki

29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

Leo Trotzki, war neben Lenin einer der führenden Köpfe der russischen Bolschewiki und der Oktober-Revolution von 1917. Als Stalins Intimfeind und ein genauer Kenner Stalins und der damaligen Verhältnisse gibt er uns in diesem Buch detaillierte Einblicke in die Entwicklung des späteren Diktators der Sowjetunion. Bis ins kleinste Detail schildert er die Entwicklung Stalins seit seiner Kindheit bis zu seiner vollen Machtübernahme. Dies Buch ist ein großartiges historisches Zeitdokument mit vielen Bildern. - Rezension zur maritimen gelben Reihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1033

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Leo Trotzki

Leo Trotzki: Stalin eine Biographie – Band 205e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

Band 205e in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Leo Trozki

Vorwort des Autors

Leo Trotzki: Stalin

Erstes Kapitel – Familie und Schule

Zweites Kapitel – Der Berufsrevolutionär

Drittes Kapitel – Die erste Revolution

Viertes Kapitel – Die Periode der Reaktion

Fünftes Kapitel – Der neue Aufstieg

Sechstes Kapitel – Krieg und Verbannung

Siebentes Kapitel – Das Jahr 1917

Achtes Kapitel – Der Volkskommissar

Neuntes Kapitel – Der Bürgerkrieg I

Zehntes Kapitel – Der Bürgerkrieg II

Elftes Kapitel – Aus der Obskurität ins Triumvirat

Zwölftes Kapitel – Der Weg zur Macht

Nachtrag

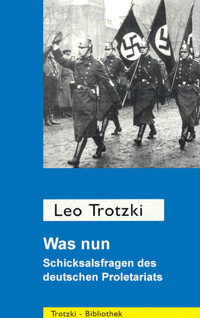

Das Zwillingsgestirn Hitler – Stalin

Anhang

Sachregister

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.

* * *

An den 5. März 1953 erinnere ich mich noch genau. Ich war 18 Jahre alt und lebte in Schwerin in Mecklenburg in einem Lehrlingsheim, also in der frühen DDR. An der DDR-Fahne mit Hammer und Zirkel, die oben am Haus wehte, hing ein Trauerflor, weil Josef Wissarionowitsch Stalin gestorben war.

Stalin hatte als einer der Sieger über Hitler-Deutschland die West-Verschiebung der polnischen Grenzen bis an die Oder und Neiße durchgesetzt. Somit war eine Geburtsstadt Stettin nach mehreren hundert Jahren ab 1945 nicht mehr deutsch, sondern gehörte zu Polen.

Die Marionetten des stalinistischen Regimes in der DDR wirkten auch in mein Alltagsleben hinein, sodass ich mich entschloss, Anfang Mai 1953 über West-Berlin in die westdeutsche Bundesrepublik überzusiedeln. Stalin hatte also auch mein Leben erheblich beeinflusst.

2022 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

Der Autor Leo Trozki

Der Autor Leo Trozki

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/trotzki.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Trotzki

Leo Dawidowitsch Trotzki, eigentlich Lev Dawidowitsch Bronstein, wurde am 26. Oktober 1879 in Janowka, Ukraine, geboren und starb am 21. August 1940 in Coyoacán in Mexiko.

Er war ein russischer Revolutionär, kommunistischer Politiker und marxistischer Theoretiker. Er war Volkskommissar des Auswärtigen, für Kriegswesen, Ernährung, Transport, Verlagswesen sowie Gründer der Roten Armee. Nach ihm wurde die von der sowjetischen Parteilinie des Marxismus-Leninismus abweichende Richtung des Trotzkismus benannt. Nachdem er von Josef Stalin entmachtet und 1929 ins Exil getrieben worden war, ermordete ihn am 21. August 1940 ein sowjetischer Agent in Mexiko.

* * *

Ausführlicher Lebenslauf:

https://whoswho.de/bio/leo-trotzki.html#

Der sowjetische Politiker behauptete sich als Organisator und Begründer der Roten Armee. Mit dem „Trotzkismus“ entwickelte er eine eigene, weiterführende Theorie, deren Kernstück seine Idee von der permanenten Revolution war. Neben Wladimir Lenin und Josif Stalin zählte der russische Revolutionär zu den maßgeblichen Organisatoren der bolschewistischen Oktoberrevolution von 1917. Dabei geriet Leo Trotzki jedoch in zunehmende Differenzen zu Stalin, die nach dem Tod Lenins seine Entmachtung, Exilierung und schließlich Ermordung nach sich zogen, während der von ihm begründete Trotzkismus als marxistische Splitterbewegung fortbestand...

Leo Dawidowitsch Trotzki wurde als Leib Davidowitsch Bronstein am 28. Oktober 1879 als Sohn einer jüdischen Mittelstandsfamilie im ukrainischen Janowka geboren.

Trotzki studierte in Odessa und geriet bald in Kontakt mit revolutionären Zirkeln. 1897 gründete Bronstejn den „Südrussischen Arbeiterbund“, worauf er verhaftet und 1899 nach Sibirien verbannt wurde. 1902 konnte er ins Ausland fliehen, wo er sich fortan den Decknamen Leo Dawidowitsch Trotzki zulegte. Durch seine Mitarbeit an der Emigrantenzeitschrift „Iskra“, für die auch Wladimir Lenin tätig war, verschaffte sich Trotzki eine führende Position in der russischen Sozialdemokratie. Dabei traten zwischen beiden Aktivisten tiefe Differenzen auf, die lange Jahre anhalten sollten. Anlässlich der Spaltung der russischen Sozialdemokraten in Menschewiki und Bolschewiki versuchte Trotzki ab 1903 eine vermittelnde Position einzunehmen. Seine spezifische politische Programmatik basierte auf der theoretischen Vorstellung der „permanenten Revolution“, dem Kerngedanken des sogenannten „Trotzkismus“. Trotzki übernahm in der russischen Revolution von 1905/06 Führungsaufgaben in St. Petersburg. Nach der Niederschlagung der Erhebung geriet er in Haft, aus der ihm jedoch erneut die Flucht ins Ausland gelang.

Das folgende Jahrzehnt verbrachte Trotzki im Wiener (1907-1914), Pariser (1914-1916) und schließlich US-amerikanischen Exil (1917). Im Zuge der Auseinandersetzungen über den Ersten Weltkrieg vollzog er eine Annäherung an die Positionen Lenins und dessen Revolutionsidee. In den USA gab er die revolutionäre Zeitschrift „Novy Mir“ („Neue Welt“) heraus. Die russische Februarrevolution bot 1917 beiden die Gelegenheit zur Rückkehr in die Heimat. Trotzki schloss sich nun den Bolschewiki an, in dessen Zentralkomitee und Politbüro er noch im selben Jahr aufrückte. Mit seinen agitatorischen Fähigkeiten trug er wesentlich zum Ausbruch der Oktoberrevolution bei, mit der sich die Bolschewiken gegen die bürgerlich-sozialdemokratische Revolutionsregierung erhoben. Unter Lenins Führung stieg Trotzki nun zum Außenkommissar im Rat der Volkskommissare auf. In dieser Funktion wirkte Trotzki anfangs an den diplomatischen Verhandlungen mit, die zum Frieden von Brest-Litowsk und damit zur Beendigung des Ersten Weltkriegs führten.

Da er jedoch die ungünstigen Friedensbedingungen ablehnte, legte er bereits 1918 noch vor Unterzeichnung des Friedensvertrags sein Amt wieder nieder. Im März 1918 wurde Trotzki zum Kriegskommissar berufen. Als solcher baute er die Rote Armee auf, über die er auch den Oberbefehl führte und mit deren Hilfe er bis 1921/22 auf entscheidende Weise den Sieg der Bolschewisten im russischen Bürgerkrieg herbeiführte. Nach dem Tod Wladimir Lenins (1924) verschärfte sich das bereits gespannte Verhältnis zwischen Trotzki und Lenins Nachfolger Josif W. Stalin. Trotzki prangerte zunehmend die Konzentration der Macht in der Person Stalins an, gegen den er auf ideologischer Ebene nun verschärft seine Theorie der „permanenten Revolution“ setzte: Während Stalin sich auf den Aufbau und die Konsolidierung des Sozialismus „in einem Land“, nämlich in der Sowjetunion, konzentrieren wollte, propagierte Trotzki die Notwendigkeit einer revolutionären Offensive und Expansion, mit der die nationale Revolution auf die übrige, noch kapitalistische Welt auszudehnen sei.

Denn nach Auffassung des Trotzkismus könnten nur durch eine internationale Umwälzung die revolutionären Errungenschaften der Sowjetunion langfristig gesichert werden. Stalin gelang jedoch sukzessive die Entmachtung Trotzkis, der 1925 zunächst seine Absetzung als Kriegskommissar, 1926 seine Entlassung aus dem Politbüro und 1927 schließlich den Austritt aus dem Zentralkomitee hinnehmen musste. 1928 folgte seine Verbannung nach Kasachstan, 1929 seine Ausweisung aus der Sowjetunion. Aus dem Exil setzte Trotzki jedoch auch im folgenden Jahrzehnt seine Agitation gegen den Stalinismus fort. Im Zuge der stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion wurde Trotzki dort 1936 in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 1938 gründeten die Trotzkisten die IV. Internationale, die sich offen gegen das sowjetisch-stalinistische Sozialismusmodell aussprach.

Leo Dawidowitsch Trotzki wurde am 20. August 1940 in seinem Exil in Coyoacán bei Mexiko City durch einen sowjetischen Geheimagenten ermordet. Der von ihm begründete Trotzkismus besteht jedoch bis heute als „linke“ Splitterabweichung des Marxismus fort.

* * *

Vorwort des Autors

Vorwort des Autors

Wie der Leser feststellen wird, habe ich den Werdegang Stalins weitaus eingehender behandelt als seine aktive Teilnahme an den politischen Geschehnissen der späteren Zeit. Die Tatsachen dieser letzten Periode dürften dem politisch interessierten Leser hinreichend bekannt sein; außerdem ist meine Kritik an Stalin als Politiker seit 1923 in mehreren meiner Bücher zu finden. Das Ziel, das ich mir mit dieser politischen Biographie gestellt habe, ist: aufzuzeigen, wie sich eine Persönlichkeit von dieser Art und diesem Charakter gebildet hat und zur Macht gelangen konnte durch die Anmaßung von Rechten, die sie in die Lage versetzten, eine so außergewöhnliche Rolle zu spielen.

Indem ich also das Leben und den Werdegang Stalins während dieser Zeit schildere, aus der nichts oder fast nichts über ihn bekannt war, bin ich an eine sorgfältige Analyse von Tatsachen gebunden, von Einzelheiten, von Zeugenberichten. Dagegen konnte ich mich, was die Beurteilung der späteren Periode betrifft, auf eine mehr zusammenfassende und schlussfolgernde Darlegung beschränken, in der Voraussetzung, dass die tatsächlichen Vorgänge, wenigstens jene von prinzipieller Bedeutung, dem Leser genügend bekannt sind.

Im Dienst des Kremls stehende Kritiker werden nicht zögern zu sagen, wie sie das bereits anlässlich meiner „Geschichte der Russischen Revolution“ getan haben, dass das Fehlen biographischer Hinweise und Belege, die nicht gegeben, d. h. nicht aufzutreiben sind, eine Nachprüfung der Darstellung und der Behauptungen des Verfassers unmöglich machen würde. In Wirklichkeit würde die Bezugnahme auf Hunderte und Tausende von russischen Zeitungen und Zeitschriften, auch auf Auszüge aus russischen Memoiren und Sammelbänden dem ausländischen Leser nur wenig bieten, dagegen den Text außerordentlich belasten. Was aber die russische Politik angeht, so hatten diese Kritiker alles zu ihrer Verfügung, was man überhaupt aus Archiven und sowjetrussischen Bibliotheken heranziehen kann. Wären mir in meinen früheren Schriften Irrtümer unterlaufen, Verdrehungen von Tatsachen, oder wäre mir irgendeine Umdeutung von Dokumenten vorzuwerfen, man hätte gewiss nicht gezögert, damit sofort an die Öffentlichkeit zu kommen. Indessen habe ich in den zahllosen antitrotzkistischen Veröffentlichungen nicht einen einzigen Hinweis darauf gefunden, dass ich von den Materialquellen, die meinen Arbeiten zugrunde gelegt sind, einen unwahren und unsachlichen Gebrauch gemacht hätte. Es sollte mir gestattet sein anzunehmen, dass diese Tatsache dem ausländischen Leser die Richtigkeit meiner Darstellung zur Genüge garantiert.

Als ich meine „Geschichte der Russischen Revolution“ schrieb, habe ich mit Vorbedacht persönliche Erinnerungen ausgeschaltet. Ich habe mich im Prinzip nur auf Material gestützt, das bereits veröffentlicht und daher der Nachprüfung unterworfen war, und ich habe aus meinen eigenen Beobachtungen als persönlicher Zeuge nur hinzugefügt, was bereits öffentlich bekannt war und unwidersprochen geblieben ist. Für die vorliegende Biographie habe ich diese zu strenge Methode aufgegeben, obwohl auch hier das Geflecht meiner Darstellungen aus Dokumenten, Memoiren und anderen objektiven Quellen besteht. Aber unter den vorliegenden Umständen, wo nichts das Zeugnis der eigenen Erinnerungen des Autors ersetzen kann, habe ich geglaubt das Recht in Anspruch nehmen zu dürfen, hier und da zum weitaus größten Teil bisher noch unveröffentlichte Episoden aus meinen persönlichen Erinnerungen einzuschalten, wobei ich jedes Mal klar betone, dass ich, in dem gegebenen Fall, nicht nur als Autor, sondern auch als Zeuge auftrete. Abgesehen von solchen Ausnahmen bin ich aber der gleichen Methode gefolgt, die meiner „Geschichte der Russischen Revolution“ zugrunde liegt.

Die Mehrzahl meiner politischen Gegner hatte zugegeben, dass meine „Geschichte der Russischen Revolution“ ein Werk ist, dessen Anlage den Anforderungen wissenschaftlich-historischer Methoden entspricht. Es ist richtig, dass einer von ihnen in einem Bericht, der in der „New York Times“ erschienen ist, das Werk als Ausdruck persönlicher Parteinahme als Ganzes verurteilt. Doch jede Zeile seiner Ausführungen lässt eine tiefe Feindseligkeit gegenüber der russischen Revolution erkennen und beweist, dass der Verfasser seine Ablehnung einfach auch auf den Geschichtsschreiber übertrug. Dies ist die übliche Verwirrung aller jener liberalen Subjektivisten, die in einem ständigen Kampf mit dem Verlauf des Klassenkampfs liegen. Von den Ergebnissen des historischen Ablaufs gestört, übertragen sie ihr Missvergnügen darüber auf die wissenschaftlich-historische Analyse, die gerade die Unvermeidlichkeit solcher Ergebnisse aufzuzeigen berufen ist. Schließlich trifft das Urteil, das über den Verfasser gefällt wird, den Kern der Sache viel tiefer, als wenn alle oder auch nur Teile seiner Schlussfolgerungen im Hinblick auf ihre Objektivität bewertet würden. Gerade in diesem Punkt habe ich von der Kritik nichts zu fürchten. Diese Arbeit beruht auf Tatsachen und stützt sich sehr fundiert auf Dokumente. Es ist möglich, dass man hier und da Einzelheiten herausfinden wird, kleine Irrtümer in der Bewertung oder in ihrer Deutung. Aber was niemand darin finden wird, ist Mangel an klarer Erkenntnis bezüglich der Tatsachen, eine Missdeutung der dokumentarischen Belege oder gar willkürliche Schlussfolgerungen, die sich etwa auf persönliche Parteinahme stützen. Der Autor hat sich nichts an Tatsachen oder Geschehnissen entgehen lassen, kein Dokument und kein Zeugnis, das dem Kredit des „Helden“ dieses Buches gutgeschrieben werden könnte. Wenn eine exakte und verantwortungsvolle Aufzählung von Tatsachen, sogar von Episoden geringeren Ranges, wenn eine Überprüfung der Aussagen von Zeugen und Zeugnissen mit dem Mittel der Methoden historischer und biographischer Kritik und wenn schließlich die Einfügung und Verbindung von Einzelheiten des Privatlebens in ihrer Beziehung zu der Rolle, die unser Held im Ablauf der Zeitgeschichte zu spielen berufen ist – wenn das alles nicht die Objektivität an sich ist, dann muss ich fragen – was ist Objektivität?

Ein übriges Mal – der Beginn eines neuen Zeitabschnittes hat auch eine neue politische Moral mit sich gebracht. Und, seltsam genug, der Pendelschlag der Geschichte hat uns an vielen Stellen auf das Zeitalter der Renaissance zurückgeworfen, wobei deren Grausamkeiten und Bestialitäten im Ausmaß und an Raffiniertheit selbst noch übertroffen werden. Wiederum haben wir politische Condottieri, wiederum hat der Kampf um die Macht einen ehrgeizigen Charakter herausgebildet, der sich die Aufgabe stellt, darin das Höchstmaß von Möglichem in der gegenwärtigen Zeit zu erreichen, indem ein einzelnes Individuum mit der Regierungsmacht bekleidet wird, mit einer Macht, die in einem bisher unvorstellbaren Grad von allen Hemmungen befreit ist, die früher als selbstverständlich und bisher auch als notwendig angesehen wurden.

Es hat eine Zeit gegeben, wo die Gesetze des politischen Mechanismus, die von Machiavelli so sehr ins Einzelne gehend ausgearbeitet worden waren, als ein Höchstmaß an Zynismus galten. Für Machiavelli war der Kampf um die Macht ein Schachproblem. Fragen der Moral existierten für ihn nicht, ebenso wenig wie diese für einen Schachspieler oder einen Buchhalter existieren. Seine Aufgabe bestand darin, jene Politik zu bestimmen, die in der praktischen Anwendung in einer gegebenen Situation den meisten Erfolg zu versprechen schien, und zu erklären, wie sie angewendet werden müsse – unbarmherzig und brutal, gestützt auf Erfahrungen, die in dem politischen Schmelztiegel zweier Kontinente gewonnen worden waren.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (* 3. Mai 1469 in Florenz, Republik Florenz; † 21. Juni 1527 ebenda) war ein italienischer Philosoph, Diplomat, Chronist, Schriftsteller und Dichter. Vor allem aufgrund seines Werkes "Il Principe (Der Fürst)" gilt er als einer der bedeutendsten Staatsphilosophen der Neuzeit.

Diese Art, das Problem anzufassen, erklärt sich nicht nur aus der Natur des Problems selbst, sondern auch aus dem Charakter der Zeit, in der es gestellt ist. Diese Methode ist im Wesentlichen entstanden aus der Entwicklung des Feudalismus und hat sich durchgesetzt im Einklang mit dem entscheidenden Kampf um die Macht zwischen den herrschenden Schichten zweier Zeitalter: dem Feudalismus, bereits im Absterben begriffen, und der bürgerlichen Gesellschaft, die eben geboren war. Aber durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, das Zeitalter des Parlamentarismus, des Liberalismus und der sozialen Reformen (wenn man sich entschließt, einige Kriege zwischen den Nationen und einige Bürgerkriege beiseite zu lassen) wurde Machiavelli als erledigt angesehen, bis zur Abgeschmacktheit veraltet. Der politische Ehrgeiz hatte sein Betätigungsfeld im Parlamentarismus gefunden, und dieser selbst hatte es in der Hand, allzu abenteuerliche Tendenzen zu zügeln. Es handelte sich ja nicht mehr um die Machtübernahme durch ein einzelnes Individuum und seine Kammerdiener, sondern es ging darum, bei den Wahlen die größtmögliche Zahl von Mandaten zu erobern. In dieser Zeit, die vom Kampf um die Ministersessel ausgefüllt war, erweckte Machiavelli den Eindruck einer seltsamen Figur aus einer fernliegenden und nebelhaft gewordenen Vergangenheit. Der Anbruch einer neuen Epoche hatte eine neue und viel höhere politische Moral mit sich gebracht. Aber das Erstaunliche ist: das 20. Jahrhundert – dieser vorweggenommene Traum eines neuen Zeitalters, für den das 19. Jahrhundert unter Einsatz so vieler Hoffnungen kämpfte – hat uns auf die politischen Gebräuche und Methoden der Renaissance zurückgeworfen.

Dieses Absinken in den grausamsten Machiavellismus scheint für jene unbegreiflich, die bis gestern in der bequemen Vorstellung lebten, dass die Geschichte der Menschheit sich in einer regelmäßig aufsteigenden Linie bewegt, zunehmend an materiellem und kulturellem Fortschritt. Aber wie man sich auch dazu stellen mag, wir können heute, und zwar gilt das für uns alle, nur sagen: keine Epoche der Vergangenheit war so grausam, so unerbittlich, so zynisch wie die unsrige. Politisch gesprochen hat sich die Moral um nichts verbessert, verglichen mit der Renaissance oder mit anderen Zeitabschnitten, die noch weiter zurückliegen ... Das Zeitalter der Renaissance stand im Zeichen des Kampfes zwischen zwei Welten. Die sozialen Gegensätze hatten einen außerordentlichen Grad von Schärfe erreicht, und daraus ergab sich die Schärfe des politischen Kampfes.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die politische Moral an die Stelle der materialistischen Grundauffassung der Gesellschaft getreten (wenigstens in der Vorstellung gewisser Politiker), einzig und allein deshalb, weil sich die sozialen Gegensätze zeitweilig gemildert hatten und die politischen Kämpfe an Bedeutung geringfügiger geworden waren. Diese Auffassung beruhte darauf, dass der allgemeine Wohlstand der Nationen gestiegen war und besonders die Lebensbedingungen der oberen Schichten der Arbeiterklasse sich gebessert hatten. Was nun unsere Periode anbelangt, so gleicht sie der Renaissance auch in dem Sinn, dass wir wiederum an der Grenze zweier Welten stehen: der bürgerlich-kapitalistischen Welt, die in Agonie zu sinken beginnt, und jener neuen Welt, die an ihre Stelle treten soll. Wieder haben die sozialen Gegensätze eine außerordentliche Schärfe erreicht.

Ebenso wie die Moral geht auch die politische Macht keinesfalls ununterbrochen den Weg der Entwicklung zur Vollkommenheit, wie man es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts und noch während des ersten Abschnittes des gegenwärtigen annehmen konnte. Politik und Moral müssen durch einen außerordentlich komplizierten und paradoxen Kreislauf hindurch, beide sind direkt vom Klassenkampf abhängig. Man kann sogar im Allgemeinen sagen: je heftiger und je schärfer der Klassenkampf in Erscheinung tritt, je tiefer die soziale Krise, je bedeutsamer die Stellung, die der Politik zugewiesen wird – umso gewaltiger und unerbittlicher konzentriert sich die Macht des Staates, und umso rücksichtsloser wird sie sich von dem üblichen Flitter der Moral befreien.

Einige meiner Freunde haben mich darauf hingewiesen, dass in diesem Buch dem Hinweis auf Quellen und der Kritik dieser Quellen ein zu großer Platz eingeräumt wird. Ich bin mir der Nachteile einer solchen Methode durchaus bewusst. Aber ich hatte keine andere Wahl. Niemand will verpflichtet sein, einem Autor aufs Wort zu glauben, der den Vorgängen so nahe steht und so direkt von ihnen betroffen ist, wie ich in meinem Kampf gegen diesen Mann, dessen Biographie zu schreiben ich hier genötigt bin. Unsere Zeit ist vor allem eine Zeit der Lüge. Ich will damit nicht sagen, dass andere Epochen in der Geschichte der Menschheit sich durch eine große Achtung vor der Wahrheit ausgezeichnet hätten; die Lüge ist eine Frucht von Gegensätzen, ein Mittel des Kampfes, eine Begleiterscheinung des Klassenkampfes, der Unterdrückung der Persönlichkeit und der sozialen Ordnung. In diesem Sinn ist die Lüge ein Zubehör der allgemeinen Geschichte der Menschheit. Es gibt Perioden, in denen die sozialen Gegensätze außergewöhnlich lebhaft sind, dann hebt sich die Lüge über einen Durchschnitt hinaus, dann ist sie ein charakteristisches Merkmal der Spannung in den sozialen Gegensätzen geworden. Dies gilt für unsere Zeit. Ich glaube nicht, dass man in der Gesamtgeschichte der Menschheit irgendetwas finden kann, das selbst im entferntesten der geradezu gigantischen Fabrikation von Lügen gleicht, wie sie unter der Oberleitung von Stalin gegenwärtig im Kreml im Gang ist. Und eine der Aufgaben der Lügenfabrik ist es, eine neue Biographie von Stalin zusammenzubrauen ... einige der Quellen, aus denen diese Biographie schöpfen soll, sind von Stalin selbst zurechtgemacht ... Ohne die Einzelheiten dieser ständig wachsenden Ansammlung von Fälschungen kritisch zu untersuchen, wird es darum unmöglich sein, den Leser auf ein solches Phänomen, wie z. B. die Moskauer Prozesse es sind, vorzubereiten.

Hitler pflegte zu behaupten, dass es die lebendige Unmittelbarkeit des gesprochenen Wortes sei, die den Führer schafft. Nach ihm kann etwas Geschriebenes niemals jenen Einfluss auf die Massen haben, den eine Rede auszuüben imstande ist. Auf keinen Fall könne das geschriebene Wort ein festes und lebendiges Band zwischen dem Führer und seinen Anhängern herstellen. Hitlers Behauptung wird sicher zum großen Teil durch die Tatsache bestimmt, dass er selbst nicht schreiben konnte. Marx und Engels gewannen Millionen von Anhängern, ohne dass sie jemals in ihrem Leben auf die Kunst der Rede zurückzugreifen hatten. Es ist wahr, sie brauchten viele Jahre, um sich ihren Einfluss zu sichern. Die Kunst des Schriftstellers ist auch deshalb höher zu werten, weil sie gestattet, die Tiefe des Gedankens mit der Herausarbeitung der Form zu verbinden. Politische Führer, die nichts anderes als Redner sind, wirken stets oberflächlich. Der Redner kann nicht dazu beitragen, Schriftsteller heranzubilden. Dagegen vermag ein großer Schriftsteller Tausende von Rednern geistig anzuregen. Indessen ist es richtig, dass für die unmittelbare Wirkung auf die Massen auch das gesprochene, lebendige Wort unersetzlich sein kann. Lenin wurde der Führer einer mächtigen und einflussreichen Partei, bevor er die Möglichkeit hatte, sich in direkter Rede an die Massen zu wenden.

Wladimir Iljitsch Lenin,Владимир Ильич Ленин, eigentlich Wladimir Iljitsch Uljanow, geboren am 10. April 1870 in Simbirsk; gestorben am 21. Januar 1924

Sein öffentliches Auftreten im Jahr 1905 war selten und blieb unbeachtet. Als Volksredner erschien Lenin erst 1917 in der Öffentlichkeit, und auch dann nur für eine kurze Zeitspanne, während der Monate April, Mai und Juli. Er kam zur Macht nicht als ein Redner, sondern vor allem als der Schriftsteller, der Propagandisten herangebildet, der seine Kader geschult hatte, einschließlich des speziellen Kaders von Rednern.

In dieser Hinsicht nimmt Stalin eine absolute Sonderstellung ein. Er ist weder ein Denker, noch ein Schriftsteller, noch ein Redner. Er ist in den Besitz der Macht gekommen, bevor noch die Massen gelernt hatten, bei den triumphalen Aufmärschen auf dem Roten Platz seine Figur von anderen überhaupt zu unterscheiden. Stalin riss die Macht an sich, nicht auf Grund persönlicher Leistungen, sondern mit Hilfe eines unpersönlichen Apparates. Und es war nicht er, der diesen Apparat geschaffen, sondern der Apparat hatte ihn geschaffen. Dieser Apparat in seiner Stärke und seiner Autorität war das Produkt des langen und heroischen Kampfes der bolschewistischen Partei, die aus sich heraus die Ideen entwickelt hat. Der Apparat war der Träger dieser Ideen, bevor er zum Selbstzweck wurde. Stalin stand an der Spitze dieses Apparates von dem Moment an, wo er die Nabelschnur, die den Apparat noch mit der Idee verband, durchschnitt, womit der Apparat auf sich selbst gestellt blieb. Lenin hatte den Apparat zur Sicherung der Verbindung mit den Massen geschaffen, wenn nicht durch das gesprochene, so doch durch das gedruckte Wort, wenn nicht direkt, dann durch die Mittlertätigkeit seiner Schüler. Stalin hat den Apparat nicht geschaffen, aber ihn an sich gerissen. Die Vorbedingung dafür bildeten seine besonderen Anlagen. Aber diese Anlagen entsprachen nicht der Begabung eines großen historischen Anregers, Denkers, Schriftstellers oder Redners. Während sich der Apparat der Partei aus geistigen Ideen heraus entwickelt hatte, erbrachte Stalin den ersten Beweis seiner Befähigung in der Verachtung von Ideen überhaupt. Es waren jene geistigen Ideen, die ...

(Am 20. August 1940 traf Trotzky der tödliche Schlag, ein Schlag mit einer Spitzhacke auf den Hinterkopf, als er mit der Durchsicht eines Manuskriptes beschäftigt war, das ihm der Mörder soeben überreicht hatte. Das Verbrechen ist bis heute ungesühnt, aber es ist nicht vergessen. Der Meuchelmörder befindet sich in einem mexikanischen Gefängnis und empfängt eine hohe Rente, die von einer ausländischen Stelle pünktlich jeden Monat angewiesen wird. Auftraggeber und Anstifter, die Mittelsmänner des Verbrechens, rühmen sich vor der Masse ihrer Mitläufer und Verführten stolz dieser Tat – das ist unsere Zeit. Dieses Verbrechen ist der Grund, weshalb die Einleitung und andere Teile dieses Werkes unvollendet geblieben sind.

Die sieben ersten Kapitel und der Anhang „Drei Konzeptionen der Russischen Revolution“, von Leo Trotzky abgeschlossen, sind ursprünglich aus dem russischen Originaltext des Verfassers übernommen. Die folgenden Kapitel lagen in Entwürfen und Notizen vor; die einen bereits ziemlich vollendet und abgeschlossen, in den anderen waren Lücken von unterschiedlicher Bedeutung vorhanden. Dort, wo es notwendig und vor allem möglich war, sind diese Lücken, um die vorhandenen Bruchstücke zusammenzufügen, durch Hinweise auf bekannte Ereignisse ergänzt worden, zum Teil aus früheren Werken von Trotzky, wo die gleiche Frage bereits behandelt worden ist. Diese Zusätze sind von dem Originaltext Trotzkys durch Klammern getrennt. Die Zitate aus deutschen Büchern und Zeitungen wurden, soweit die Originaltexte nicht mehr zugänglich waren, rückübersetzt.)

* * *

Leo Trotzki: Stalin

Leo Trotzki: Stalin

Josef Wissarionowitsch Stalin,Иосиф Виссарионович Сталин, geboren als Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili, georgisch: იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი, Иосиф Виссарионович Джугашвили – * am 8. Dezember 1878 in Gori, Gouvernement Tiflis, Russisches Kaiserreich, heute Georgien; † 5. März 1953

Eine Biographie

1953 im Verlag Rote Weißbücher erschienen

* * *

Erstes Kapitel – Familie und Schule

Erstes Kapitel – Familie und Schule

* * *

Leonid Borisovich Krasin, Леони́д Бори́сович Кра́син;

15 Juli 1870 – 24 November 1926

Der alte Revolutionär Leonid Krassin, der ein ausgezeichneter Ingenieur, glänzender Sowjetdiplomat und vor allem ein sehr kluger Mensch war, hat, wenn ich nicht irre, als erster Stalin einen „Asiaten“ genannt. Er dachte dabei nicht an problematische Rassenmerkmale, sondern an jene Mischung von Ausdauer und Scharfblick, Verschlagenheit und Grausamkeit, von der man glaubte, sie sei für die Staatsmänner Asiens charakteristisch.

Nikolai Iwanowitsch Bucharin, Николай Иванович Бухарин * 9. Oktober 1888 in Moskau; † 15. März 1938 ebenda) war ein russischer Politiker, marxistischer Wirtschaftstheoretiker und Philosoph. Er nahm an den russischen Revolutionen von 1905 sowie 1917 teil und wurde im Zuge der Stalinschen Säuberungen erschossen.

Bucharin vereinfachte später diese Bezeichnung, indem er Stalin als „Dschingis-Khan“ bezeichnete, offenbar um eine bis zum Blutdurst gehende Brutalität schärfer zum Ausdruck zu bringen.

Dschingis Khan, ursprünglich Temüdschin oder Temüüdschin (* wahrscheinlich um 1155, 1162 oder 1167; † wahrscheinlich am 18. August 1227), war ein Khagan der Mongolen.

Übrigens hat sich Stalin selbst im Verlauf einer Unterhaltung mit einem japanischen Journalisten einen „Asiaten“ genannt. Hier aber hatte dies Wort schon nicht mehr seine alte Bedeutung: Stalin wollte mit dieser persönlichen Bemerkung auf die dem imperialistischen Westen gegenüber gemeinsamen Interessen Japans und der UdSSR anspielen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist der Ausdruck „Asiat“ in dem uns hier beschäftigenden Fall nur bedingt richtig. Geographisch sind der Kaukasus und vor allem Transkaukasien zweifellos eine Verlängerung Asiens. Zum Unterschied von den Aserbeidschan-Mongolen gehören aber die Georgier zur sogenannten europäischen, zur mittelländischen Rasse. Stalin nahm es also nicht so genau, als er sich einen „Asiaten“ nannte. Jedoch Geographie, Ethnographie und Anthropologie erschöpfen die Frage nicht: sie werden von der Geschichte überschattet.

Von dem Menschenstrom, der sich Jahrhunderte hindurch von Asien nach Europa ergoss, haben die Berge und Täler des Kaukasus einige Wellen aufgefangen und zurückbehalten. Stämme und Gruppen scheinen hier in ihrer Entwicklung stehengeblieben zu sein; sie haben den Kaukasus zu einem geräumigen Museum für Völkerkunde gemacht. Jahrhundertelang blieb das Schicksal dieser Völkerschaften eng an das der Türkei und Persiens geknüpft; so verharrten sie im Bereich der Zivilisation Altasiens, die sich ihre Unbeweglichkeit allen Erschütterungen durch unaufhörliche Kriege und Aufstände zum Trotz zu bewahren verstand.

In irgendeinem anderen, weniger gebirgigen Land wäre der kleine georgische Zweig der Menschenrasse – der heute über zweieinhalb Millionen stark ist – zweifellos völlig im Schmelztiegel der Geschichte aufgegangen. Im Schutz der kaukasischen Bergkette haben die Georgier ihre Volksphysiognomie in verhältnismäßig reiner Form bewahrt, ebenso ihre Sprache, die die Philologie noch zu klassifizieren zögert. Die Schreibkunst tauchte in Georgien schon im 4. Jahrhundert auf, zum selben Zeitpunkt, wo das Christentum eindrang, sechshundert Jahre bevor es sich im Kiewer Russland ausbreitete. Man hält die Zeit vom 10. bis zum 13. Jahrhundert für die Blütezeit der militärischen Macht Georgiens, seiner Literatur und Kunst. Ihr folgen Jahrhunderte der Stagnation und des Zerfalls. Dschingis-Khans und Tamerlans häufige blutige Einfälle hinterließen ihre Spuren in Georgiens Volksepen und, wie wenigstens der unglückliche Bucharin meinte, auch im Charakter Stalins.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erkannte der vor der Türkei und Persien – seinen Erbfeinden – Schutz suchende Zar von Georgien die Oberhoheit Moskaus an. Das unmittelbare Ziel, eine gewisse Sicherheit, wurde damit erreicht. Die russische Regierung ließ in Georgien die strategischen Landstraßen bauen, deren sie bedurfte; sie modernisierte teilweise die Städte und schuf sogar ein dünnes Netz von Schulen – dies vor allem, um ihre fremdstämmigen Untertanen zu russifizieren. Natürlich gelang es der Petersburger Bürokratie nicht, in 200 Jahren die alte asiatische Barbarei durch eine europäische Kultur zu ersetzen, an der es Russland selbst noch in hohem Maß mangelte.

Bei all seinen natürlichen Reichtümern und trotz seines gesegneten Klimas blieb Georgien doch immer ein armes und rückständiges Land. Sein halbfeudales Regime ruhte auf einer schwachen Produktion. Es zeichnete sich infolgedessen durch patriarchalische asiatische Sitten aus, die asiatische Grausamkeit keineswegs ausschließen. Industrie gab es fast nicht. Landwirtschaft und Häuserbau wurden in ungefähr derselben Weise betrieben wie 2.000 Jahre zuvor. Die Trauben zerstampfte man mit den Füßen, und der Wein wurde in großen irdenen Krügen aufbewahrt. Wie die Asiens, blieben auch die Städte des Kaukasus, in denen kaum ein Sechstel der Bevölkerung wohnte, administrative, militärische und Handelszentren und entwickelten Handwerk nur in ganz geringem Umfang. Über die breiten Bauernmassen erhob sich der Adel. Zumeist weder reich noch kultiviert, unterschied er sich von den wohlhabenden Bauern manchmal nur durch seine Titel und seine Ansprüche. Nicht zu Unrecht ist Georgien mit seiner vergangenen kleinen „Macht“, seinem gegenwärtigen wirtschaftlichen Marasmus, seiner schirmenden Sonne, seinen Weinbergen, seiner Sorglosigkeit, seiner Unzahl von heruntergekommenen Edelleuten das Spanien des Kaukasus genannt worden.

Die junge Adelsgeneration klopfte an die Pforten der Universitäten. Sie brach mit ihrer fadenscheinigen Kastentradition, die in Zentralrussland nicht allzu ernst genommen wurde, und schlug sich zu den fortschrittlichen Gruppen der russischen Studenten. Dem Adel folgten die reichen Bauern und die Kleinbürger, alle von dem Wunsch besessen, aus ihren Söhnen Beamte, Offiziere, Rechtsanwälte oder Geistliche zu machen. Bis Georgien schließlich eine sehr hohe Anzahl Intellektueller aufwies, die in den verschiedensten Winkeln Russlands in allen fortschrittlichen Bewegungen und in den drei Revolutionen eine hervorragende Rolle spielen sollten.

Friedrich Martin von Bodenstedt (* 22. April 1819 in Peine; † 18. April 1892 in Wiesbaden) war ein deutscher Schriftsteller und Theaterintendant.

Der deutsche Schriftsteller Bodenstedt, der 1844 vorübergehend Direktor einer Lehrerbildungsanstalt in Tiflis war, hält die Georgier nicht nur für nachlässig und wenig anstellig, sondern auch für weniger intelligent als die übrigen Kaukasier; als Studenten stünden sie hinsichtlich der Wissenschaften, der Fremdsprachen und des sprachlichen Ausdrucks hinter den Armeniern und Tataren zurück.

Jacques Élisée Reclus (* 15. März 1830 in Sainte-Foy-la-Grande, Département Gironde; † 4. Juli 1905 in Torhout bei Brügge) war ein französischer Geograph und Anarchist. Élisée Reclus war der zweite Sohn des calvinistischen Pastors Jacques Reclus, der insgesamt vierzehn Kinder hatte; mehrere der Geschwister nahmen später prominente Positionen in der französischen Gesellschaft.

Elysée Reclus zitiert diese allzu oberflächliche Auffassung, nimmt aber mit Recht an, dass sich der Unterschied aus sozialen und nicht aus nationalen Ursachen erkläre; die georgischen Studenten kamen vom rückständigen Land, die Armenier waren Söhne des städtischen Bürgertums. Dieser Unterschied verschwand rasch. Im Jahr 1892, zu der Zeit also, als Josef Dschugaschwili die zweite Klasse der Pfarrschule besuchte, stellten die Georgier, die ungefähr ein Achtel der Bevölkerung des Kaukasus ausmachten, fast den fünften Teil der Gesamtzahl aller Studenten (Russen: über 50%; Armenier: über 14%; Tataren: weniger als 3%). Auch muss berücksichtigt werden, dass die georgische Sprache, eines der ältesten Werkzeuge der Natur, die Aneignung fremder Sprachen besonders schwierig macht und auf ihre Aussprache ungünstig einwirkt. Unzulässig ist jedoch die Annahme, dass es den Georgiern an Beredsamkeit fehle. Unter dem Zarismus waren sie wie die andern Völker des Reiches zum Schweigen verurteilt. Doch gestattete ihnen die „Europäisierung“ Russlands, hervorragende Redner für die Schranken des Gerichts und später für die Parlamentstribüne zu stellen, wenn sie vielleicht auch nicht ganz erstklassig waren. Irakles Tseretelli ist wohl der wortgewaltigste Volksredner der Februarrevolution gewesen.

Irakli Zereteli, Ираклий Георгиевич Церетели, * 20. November 1881 in Kutaissi, Russisches Kaiserreich, heute Georgien; † 20. Mai 1959 in New York) war ein russischer Jurist und führender Menschewik georgischer Herkunft. Zereteli absolvierte das Gymnasium in Tiflis und studierte anschließend bis 1902 an der Universität Moskau Jura.

Man braucht also keineswegs auf nationale Eigenheiten zurückgreifen, um Stalins Mangel an rednerischer Begabung zu erklären. Stalin gibt auch seinem körperlichen Typus nach ganz gewiss keine glückliche Vorstellung von seinem Volk, das für eins der schönsten des Kaukasus gilt.

Das georgische Volk wird übereinstimmend für zutraulich, leicht beeindruckbar und überschwänglich gehalten, auch für wenig energisch und nicht sehr unternehmungslustig. Reclus betont seine Heiterkeit, Geselligkeit und Aufrichtigkeit. Stalins Charakter entspricht diesen Eigenschaften nicht, die schon bei einem ersten Zusammentreffen mit Georgiern augenfällig sind. Georgische Emigranten in Paris haben Boris Souvarine, dem französischen Verfasser einer Stalin-Biographie, versichert, Josef Dschugaschwilis Mutter sei nicht Georgierin, sondern Ossetin, in seinen Adern flösse also mongolisches Blut. Ein gewisser Iremaschwili – dem wir später noch begegnen werden – meint im Gegenteil, Stalins Mutter sei eine Georgierin, sein Vater aber Ossete und, „wie alle Osseten des kaukasischen Hochgebirges, ein roher, ungeschlachter Mensch“. Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, diese Äußerungen auf ihre Wahrheit hin zu prüfen, und es scheint mir übrigens auch kaum notwendig für das Verständnis der geistigen Physiognomie Stalins.

Boris Souvarine (* 1895 in Kiew; † 1. November 1984 in Paris; eigentlich "Boris Konstantinowitsch Lifschiz") war ein französischer politischer Aktivist und Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft.

Ketewan (Keke) Geladse, ქეთევან (კეკე) გელაძე, Екатерина Георгиевна Геладзе, Jekaterina Georgijewna Geladse; Stalins Mutter, * 1855, † 1927

Bessarion (Besso) Dschugaschwili, ბესარიონ ჯუღაშვილი; * 1853 – † 1909, Stalins Vater

Man trifft in den Mittelmeerländern, auf dem Balkan, in Italien und Spanien neben „Südländern“, bei denen sich Lässigkeit mit Triebhaftigkeit paart, kalte Naturen an, bei denen sich zum Phlegma Hartnäckigkeit und Hinterhältigkeit gesellen. Der erstere Typus dominiert und wird vom zweiten, als der Ausnahme, abgerundet. Es ist, als wären die Komponenten des Nationalcharakters, der jeder Volksgruppe in gewissen Proportionen zugeschrieben wird, unter der Sonne des Südens weniger harmonisch aufgeteilt worden als unter der des Nordens. Hüten wir uns jedoch, uns auf dem Gebiet der völkischen Metaphysik allzu weit vorzuwagen.

Die Kreisstadt Gori, 76 Kilometer von Tiflis entfernt, an der transkaukasischen Eisenbahnlinie gelegen, breitet sich in malerischer Umgebung an den Ufern des Kur aus. Eine der ältesten Städte Georgiens, hat Gori eine dramatische Geschichte. Der Überlieferung nach wurde es im 12. Jahrhundert von Armeniern gegründet, die vor den Türken geflüchtet waren. Sie wurde mehrmals geplündert, denn die Armenier, die frühzeitig die Klasse der städtischen Händler bildeten, zeichneten sich durch große Wohlhabenheit aus und stellten ein willkommenes Beuteobjekt dar. Wie alle Städte Asiens wuchs Gori langsam, nur nach und nach nahm es vom Land kommende Georgier und Tataren in seinen Mauern auf. Um die Zeit, da sich der Schuhmacher Wissario Dschugaschwili, der seinen Geburtsort, das Dorf Didi-Lilo, verlassen hatte, in Gori niederließ, zählte die Stadt ungefähr 6.000 Einwohner verschiedensten Herkommens; sie besaß mehrere Kirchen, viele Läden und zahlreiche Schankstuben, in denen die Bauern der Umgebung verkehrten, ein Lehrerseminar mit einer tatarischen Abteilung, eine Mittelschule und eine höhere Töchterschule.

Erst 14 Jahre vor der Geburt Josefs, des zukünftigen Generalsekretärs, wurde im Gouvernement Tiflis die Leibeigenschaft aufgehoben. Ihre Nachwirkungen drückten den gesellschaftlichen Beziehungen und den Sitten noch den Stempel auf. Ob die Eltern Josefs lesen und schreiben konnten, ist zweifelhaft. Allerdings erschienen in Transkaukasien fünf georgische Tageszeitungen, aber ihre Gesamtauflage erreichte noch keine 4.000 Exemplare. Das Leben der Bauernschaft verlief abseits der Geschichte.

Mit seinen krummen Gassen, seinen weit auseinander liegenden Gehöften, seinen Obstgärten, glich Gori einem großen Dorf. Die Häuser der Armen unterschieden sich kaum von Bauernkaten. Die Dschugaschwilis wohnten in einer alten Hütte aus Lehmziegeln, deren Ecken mit Mauersteinen abgestützt worden waren und deren sandsteingedecktes Dach längst Regen und Wind durchließ. Ein ehemaliger Schulkamerad Josefs, D. Gogochia, beschreibt die Behausung mit folgenden Worten: „Das Wohnzimmer war nicht größer als neun Arschin im Quadrat Zehn Quadratmeter (Anm. d. Übers.).und lag neben der Küche. Man trat vom Hof aus gleich ins Zimmer; der Fußboden war mit Backsteinen ausgelegt. Durch ein Fensterchen drang spärliches Licht. Ein kleiner Tisch, ein Schemel und ein breiter Divan, so eine Art Klappbettstelle, mit einer Tschilopia bedeckt, einer Strohmatte, das war das ganze Mobiliar.“ Die laut ratternde alte Nähmaschine der Mutter kam später hinzu.

Originaldokumente über die Dschugaschwilis und die Kindheit Josefs sind bisher nicht veröffentlicht worden. Sie dürften auch nicht sehr zahlreich gewesen sein. Das Kulturniveau war so niedrig, dass man von der Ausstellung schriftlicher Urkunden absah, so dass das zivile Leben der Bevölkerung fast keine offiziellen Spuren hinterließ. Als damit begonnen wurde, Erinnerungen an die Familie Dschugaschwili niederzuschreiben, hatte Stalin bereits die Fünfzig überschritten. Die Erinnerungen sind teils von unversöhnlichen Feinden verfasst worden, die nicht immer peinlich genau waren und sich meist auf Angaben Dritter stützten, teils sind sie durch gedungene „Freunde“ auf Veranlassung von Kommissionen für Parteigeschichte – sozusagen auf Bestellung – ausgearbeitet worden, so dass sie zum allergrößten Teil nichts weiter darstellen als Aufsätze über ein vorgeschriebenes Thema. Es wäre zu einfach, wollte man die Wahrheit auf der Diagonale zwischen diesen beiden Deformationen suchen. Man kann jedoch der Wahrheit näher kommen, wenn man die Texte miteinander vergleicht, das Schweigen der einen, die Übertreibungen der anderen gegeneinander abwägt und ein kritisches Urteil über den Zusammenhang alles Berichteten im Licht der späteren Ereignisse formuliert. Ohne zu versuchen, ein vollendetes Bild zu geben, das doch nur gekünstelt sein könnte, werde ich mich bemühen, dem Leser das Tatsachenmaterial zu unterbreiten, auf das sich meine Schlussfolgerungen und Hypothesen stützen.

Die meisten Einzelheiten finden sich in den 1932 in deutscher Sprache unter dem Titel „Stalin und die Tragödie Georgiens“ in Berlin veröffentlichten Lebenserinnerungen des vorhin schon erwähnten J. Iremaschwili (Iosseb Iremaschwili, იოსებ ირემაშვილი, Иосиф Георгиевич Иремашвили; * 1878 ; † 1944, war ein Schulkamerad von Stalin). Die politische Physiognomie des Autors, eines ehemaligen Menschewiken, der eine Art Nationalsozialist wurde, flößt kein großes Vertrauen ein. Dennoch darf seine Abhandlung nicht übergangen werden. Aus mancher ihrer Seiten spricht unbezweifelbare Wahrheit. Selbst solche vom Verfasser geschilderten Episoden, die auf den ersten Blick unglaubwürdig erscheinen, haben ihre direkte oder indirekte Bestätigung in den einige Jahre später veröffentlichten offiziellen Erinnerungen gefunden. Es sei mir gestattet zu bemerken, dass die Hypothesen, zu denen ich auf Grund des Schweigens und der Ausflüchte der sowjetischen Autoren gelangte, von dem Werk Iremaschwilis bestätigt worden sind, das mir erst im allerletzten Augenblick zur Kenntnis kam. Es wäre irrig zu glauben, dass Iremaschwili, Exilierter und politischer Feind Stalins, diesen herabzusetzen oder in schwärzesten Farben zu malen suche. Im Gegenteil, er spricht mit einer Nuance von Bewunderung und offensichtlicher Übertreibung von Stalins Fähigkeiten, er stellt ihn dar, als sei er imstande, für seine Ideale Opfer zu bringen, mehr als einmal betont er seine Anhänglichkeit an die Mutter und verweilt mit fast rührenden Worten bei seiner ersten Heirat. Bei näherem Zusehen bemerkt man, dass die Erinnerungen des ehemaligen Tifliser Hochschullehrers ein Dokument darstellen, in dem mehrere Schichten von Dingen übereinander lagern. Zuunterst Erinnerungen an eine ferne Kindheit, aber rückblickend gesehen, unter dem Eindruck von Stalins späterem Geschick und beeinflusst von der Einbildungskraft und den politischen Ansichten des Verfassers. Ferner müssen zweifelhafte, wenn auch nebensächliche Details in Rechnung gestellt werden, die sich nur durch den Wunsch erklären lassen, den gewisse Memoirenschreiber eben haben, ihrem Erzeugnis einen vollendet „künstlerischen“ Charakter zu geben. Nach diesen Einschränkungen glauben wir, uns in der Folge auf Iremaschwilis Erinnerungen berufen zu können.

Alle früheren Biographen machen Stalin zum Sohn eines Bauern aus Didi-Lilo. Stalin selbst hat sich, zum ersten Mal 1926, ein Arbeiterkind genannt. Den Widerspruch aufzulösen ist nicht schwer: wie die meisten russischen Arbeiter war Vater Dschugaschwili in seinem Pass als Bauer bezeichnet worden. Das behebt die Schwierigkeiten allerdings noch nicht. Er wird nämlich stets als „Arbeiter in der Schuhfabrik Alichanow in Tiflis“ bezeichnet. Die Familie wohnte jedoch in Gori und nicht in der Hauptstadt des Kaukasus. Lebte der Vater von der Familie getrennt? Das wäre nur möglich gewesen, wenn die Familie auf dem Land geblieben wäre; es ist aber völlig unwahrscheinlich, dass der Vater und die Familie in verschiedenen Städten gelebt haben. Gogochia, Mitschüler Josefs auf dem theologischen Seminar, der mit ihm auf demselben Hof gelebt, und Iremaschwili, der ihn häufig besucht hat, sagen übrigens beide, dass Wissario Dschugaschwili in Gori selbst arbeitete, in der Sobornaja-Straße, in der Lehmhütte, deren Dach den Regen durchließ. So bleibt zu vermuten, dass der Vater nur vorübergehend in Tiflis gearbeitet hat, vielleicht zu einer Zeit, als seine Familie noch auf dem Dorf war. In Gori kann Wissario Dschugaschwili schon deshalb nicht Fabrikarbeiter gewesen sein, weil es dort gar keine Fabrik gab; er war selbständiger kleiner Handwerker. Wenn über diesen Punkt absichtlich Dunkel gebreitet wird, so zu dem Zweck, den Eindruck von Stalins „proletarischer“ Abstammung nicht zu schwächen.

Jekatherina Dschugaschwili wurde, wie die Mehrzahl der Georgierinnen, sehr frühzeitig Mutter. Die ersten drei Kinder starben ihr nacheinander in der Wiege. Als am 21. Dezember 1879 ihr viertes Kind geboren wurde, war die Mutter kaum zwanzig Jahre alt. Mit sieben Jahren hatte Josef die Blattern, die ihn fürs Leben als aus einem echt plebejischen und rückständigen Milieu herstammend gekennzeichnet haben. Souvarine fügt zum blatternarbigen Gesicht noch eine Verkrüppelung des linken Armes und zwei zusammengewachsene Zehen, was nach seiner Meinung eine dem Alkohol geschuldete erbliche Belastung väterlicherseits beweist. Die Trunksucht der Schuhmacher, wenigstens in Zentralrussland, war sprichwörtlich. Doch ist es schwierig, den Grad von Wahrheit zu bestimmen, der diesen Mutmaßungen zukommt, die Souvarine von „verschiedenen Leuten“, wahrscheinlich menschewistischen Emigranten, zugetragen worden sind. Das von der zaristischen Polizei ausgestellte Signalement Josef Dschugaschwilis erwähnt keinerlei Verkrüppelung des linken Armes; die zusammengewachsenen Zehen werden im Jahr 1902 von Oberst Schabelsky (Fjodor Wiktorowitsch Winberg. Fjodor Wiktorowitsch Winberg (russisch: Фёдор Ви́кторович Винберг; * 15. jul. / 27. Juli 1868 greg. in Kiew, Russisches Kaiserreich; † 14. Februar 1927 in Paris) verzeichnet. Möglich, dass die polizeilichen Dokumente vor ihrer Veröffentlichung „gesäubert“ worden sind, wenn auch in ungenügender Weise. Andererseits muss unbedingt vermerkt werden, dass Stalin später von Zeit zu Zeit, sogar bei Sitzungen des Politbüros, auf der linken Hand einen warmen Handschuh trug. Wegen Rheumatismus – nahm man allgemein an. Schließlich sind jedoch diese – wirklichen oder eingebildeten – körperlichen Merkmale nicht von großem Interesse. Weitaus nützlicher dünkt uns zu versuchen, ein wahrheitsgetreues Bild von den Eltern und den häuslichen Verhältnissen zu zeichnen.

Am auffallendsten ist, dass die offiziellen Lebensbeschreibungen den Vater Wissario fast gänzlich mit Schweigen übergehen und sich mit Sympathie bei dem harten Alltag Jekatherinas aufhalten. So schreibt Gogochia: „Josefs Mutter verdiente ihren kärglichen Lohn mit Wäschewaschen und Brotbacken in den reichen Häusern von Gori. Sie musste einen Rubel und fünfzig Kopeken Miete im Monat bezahlen, und das ging manchmal über ihre Kräfte.“ Auf diese Weise erfahren wir, dass es die Mutter war und nicht der Vater, die die Miete aufbringen musste. Und weiter: „Die harte, mit Arbeit ausgefüllte Existenz der Mutter und die Armut prägten Josefs Charakter“, als ob es keinen Vater in der Familie gegeben habe. Etwas weiter fügt der Verfasser nebenbei folgenden Satz ein: „Josefs Vater Wissario brachte den ganzen Tag bei der Arbeit zu, er reparierte und nähte Schuhwerk.“ Doch hat diese Arbeit nichts mit dem Leben und den Existenzbedingungen der Familie zu tun. Man hat den Eindruck, als werde der Vater nur erwähnt, um nicht eine zu offensichtliche Lücke entstehen zu lassen.

Ein anderer Mitschüler vom Seminar, Glurdsidse, übergeht den Vater völlig und schreibt nur, dass sich Josefs Mutter ihren Lebensunterhalt mit „Schneidern, Nähen und Waschen“ verdiente. Dies durchaus nicht zufällige Schweigen verdient umso mehr Beachtung, als die lokalen Sitten weit davon entfernt waren, der Frau eine führende Rolle in der Familie zuzuerkennen. Ganz im Gegenteil, die altgeorgische Tradition, noch sehr lebendig unter den störrischen konservativen Gebirglern, machte die Frau zur Haussklavin, sie duldete sie gerade eben noch neben ihrem Herrn und Meister, verweigerte ihr jedes Mitbestimmungsrecht in Familienangelegenheiten und erlaubte ihr nicht einmal, den eigenen Sohn zu bestrafen. Sogar in der Kirche war der Platz der Mütter, Ehefrauen und Schwestern hinter dem der Väter, Gatten und Brüder. Wenn die Verfasser der Lebenserinnerungen die Figur der Mutter an die Stelle setzten, die dem Vater zukommt, so deshalb, weil sie vermeiden wollen, von Wissario Dschugaschwili zu sprechen. Die alte russische Enzyklopädie konstatiert erst die außerordentliche Genügsamkeit der Georgier und fährt dann fort, dass es „zweifellos kein anderes Volk auf der Welt gibt, das so viel Wein trinkt“. Als sich Wissario in Gori niederließ, verlor er wahrscheinlich seine Weinberge; in der Stadt aber, wo die Wirtshäuser nicht weit waren, machte der Wodka dem Wein erfolgreich Konkurrenz.

Die Erinnerungen Iremaschwilis bekommen in diesem Zusammenhang von neuem einen wahren Akzent. Wie die übrigen Autoren, aber fünf Jahre vor ihnen, spricht er mit bewegter Sympathie von Jekatherina, ihrer Liebe zu dem einzigen Sohn, ihrer Freundlichkeit zu dessen Spiel- und Schulkameraden. Als echte Georgierin war Keke, wie sie genannt wurde, tief religiös. Gott, ihrem Mann, ihrem Sohn zu dienen, darin bestand ihr arbeitsreiches Leben. Das ewige Nähen im dunklen Zimmer schwächte ihre Sehkraft, und sie musste frühzeitig eine Brille tragen. Übrigens gilt die Frau im Kaukasus als alt, sobald sie die Dreißig um ein weniges überschritten hat. Ihr mühseliges Leben erwarb Keke die Sympathie der Nachbarn. Beso (Wissario), das Familienoberhaupt, war nach Iremaschwili ein harter Mann und überdies ein gewissenloser Säufer. Den größten Teil seines schmalen Verdienstes trug er in die Kneipe. Das ist der Grund, weshalb die Mutter die doppelte Last der Miete und des Lebensunterhalts für die Familie zu tragen hatte. In ohnmächtiger Wut musste Keke zusehen, wie das Kind durch Besos Misshandlungen „von der Liebe zu Gott und den Menschen abgebracht wurde und von seinem eigenen Vater angewidert war“. Unverdiente, schreckliche Schläge machten das Kind ebenso hart und unerbittlich wie den Vater. Voll Bitterkeit begann Josef über die ewigen Mysterien des Lebens nachzugrübeln. Der vorzeitige Tod des Vaters verursachte ihm keinen Kummer – er fühlte sich nun freier. Iremaschwili schließt daraus, dass das Kind frühzeitig seinen verborgenen Groll und seine Rachsucht vom Vater auf alle diejenigen übertrug, die irgendwelche Macht über ihn hatten oder haben sollten. „Von frühester Jugend an hat er seiner Rachsucht alle anderen Bestrebungen untergeordnet.“ Diese Schlussfolgerung verliert ihre Bedeutung auch dann nicht, wenn man berücksichtigt, dass sie ein Element rückschauender Einschätzung enthält.

1930, als Jekatherina 71 Jahre alt war und eine bescheidene Dienstbotenwohnung im ehemaligen Palais des kaiserlichen Statthalters in Tiflis bewohnte, antwortete sie den Journalisten, die sie mit Hilfe eines Dolmetschers befragten: „Sosso (Josef) war immer ein artiger Junge ... Nie brauchte ich ihn zu bestrafen ... Er war fleißig, las und diskutierte immerzu, wollte alle Dinge verstehen ... Er war mein Einziger, natürlich habe ich ihn lieb gehabt ... Sein Vater wollte aus ihm einen guten Schuster machen ... Aber sein Vater starb, als er 11 Jahre alt war ... Ich wollte nicht, dass er Schuster werde, ich wollte nur eins: er sollte Priester werden.“ Nun hat allerdings Souvarine bei den emigrierten Georgiern in Paris ganz andere Auskünfte eingezogen: „Sie haben einen schon harten und gefühllosen Sosso gekannt, ohne Achtung für die Mutter, und es sind recht peinliche Dinge, auf die sich ihre Erinnerungen stützen.“ Dass diese Auskünfte von politischen Gegnern Stalins stammen, vermerkt der Biograph selbst. Unter ihnen läuft so manche für Stalin wenig schmeichelhafte Legende um. Im Gegensatz dazu hebt Iremaschwili die Anhänglichkeit Sossos an seine Mutter hervor. Etwas anderes als Anhänglichkeit konnte das Kind auch nicht für die empfinden, die die Familie versorgte und ihn gegen den Vater in Schutz nahm.

Emil Ludwig (* 25. Januar 1881 in Breslau; † 17. September 1948 in Ascona) war ein deutscher und später Schweizer Schriftsteller, der sich auf psychologisch deutende Biografien weltgeschichtlich hervorragender Persönlichkeiten spezialisierte.

Der deutsche Schriftsteller Emil Ludwig, Hofporträtmaler unserer Zeit, hat die Gelegenheit nicht ungenützt gelassen, einmal im Kreml seine verfängliche Fragemethode anzuwenden, die mäßigen psychologischen Scharfsinn mit politischer Behutsamkeit vereint. „Lieben Sie die Natur, Signor Mussolini? Was denken Sie über Schopenhauer, Doktor Masaryk? Glauben Sie an eine bessere Zukunft, Mister Roosevelt?“ Dieser verbalen Folter ausgesetzt und in Gegenwart des berühmten Ausländers befangen, zeichnete Stalin mit einem Buntstift eifrig Blümchen und kleine Schiffe. Das behauptet jedenfalls Ludwig. Dieser Autor hat auf dem verkrüppelten Arm Wilhelms von Hohenzollern eine ganze psychoanalytische Biographie aufgebaut, die dann allerdings vom alten Freud mit ironischem Staunen betrachtet wurde. Bei Stalin hat Ludwig den verkümmerten Arm nicht beobachtet und natürlich noch viel weniger die zusammengewachsenen Zehen. Doch wollte er die revolutionäre Karriere des Herrn vom Kreml aus den Prügeln herleiten, die dieser als Kind vom Vater bekommen hatte. Bei der Lektüre der Erinnerungen Iremaschwilis kommt man auch darauf, wo die Quelle für die Emil Ludwigschen Vermutungen zu suchen ist. „Was hat einen Rebellen aus Ihnen gemacht? Ging vielleicht der Anstoß davon aus, dass Sie von Ihren Eltern schlecht behandelt wurden? – Nein, antwortet Stalin, meine Eltern waren einfache Leute, aber sie haben mich durchaus nicht schlecht behandelt ...“ Diesen Worten dokumentarischen Wert beizumessen, wäre falsch. Nicht nur, weil bei Stalin, wie wir noch oft sehen werden, Bejahung und Verneinung mit Leichtigkeit ihren Platz tauschen, sondern auch deshalb, weil sich jeder andere an Stalins Stelle wahrscheinlich ebenso geäußert hätte. Man kann jedenfalls Stalin daraus keinen Vorwurf machen, dass er sich nicht öffentlich über seinen längst verstorbenen Vater beschweren wollte. Vielmehr kann man sich nur über den Mangel an Feingefühl bei dem sonst so ehrerbietigen Schriftsteller wundern.

Es waren aber nicht allein die widrigen häuslichen Verhältnisse, die dazu beitrugen, eine so harte, eigenwillige und rachsüchtige Kinderpersönlichkeit zu formen. Die viel stärkere Beeinflussung durch die soziale Umwelt wirkte sich in gleichem Sinn aus. Einer der Biographen Stalins erzählt, wie manchmal Seine Durchlaucht der Fürst Amilachwiri sein feuriges Ross vor der armseligen Behausung des Schusters anhielt, um sich nach der Rückkehr von der Jagd seinen Stiefel, der unterwegs einen Riss bekommen hatte, flicken zu lassen, und wie des Schusters Sohn, ein Junge mit üppigem Haarwuchs, niedriger Stirn, den Fürsten mit hasserfülltem Blick durchbohrte und die kindlichen Fäuste ballte. Ein Bild, das uns eher ins Reich der Phantasie zu gehören scheint. Aber der Kontrast zwischen der allgemeinen Armut und dem relativen Luxus der letzten georgischen Feudalherren musste im Bewusstsein des Knaben einen tiefen und dauernden Eindruck hinterlassen.

Innerhalb der eigentlichen Stadtbevölkerung herrschten ähnliche Verhältnisse. Die lokalen Behörden, die unerreichbar hoch über den unteren Klassen standen, regierten die Stadt im Namen des Zaren und des Fürsten Galitzin, eines allgemein und mit Recht verhassten finsteren Satrapen.

Dmitri Michailowitsch Golizyn, Дмитрий Михайлович Голицын,auch (Fürst von) Gallitzin, Galitzin, Golicyn, Golitsyn oder Galizyn, Vorname auch Demetrius, * 15. Mai 1721 – † 1793.

Die Grundbesitzer und die armenischen Kaufleute unterhielten die besten Beziehungen zu den Spitzen der Behörden. Die plebejische Masse in der Stadt war trotz ihres niedrigen Lebensniveaus und zum Teil gerade deswegen durch Kastenbarrieren getrennt. Erhob sich jemand noch so wenig über seinen Nebenmann, so verteidigte er eifersüchtig seinen Rang. Der Argwohn des Bauern aus Didi-Lilo der Stadt gegenüber wandelte sich in Gori in die Feindschaft des armen Handwerkers gegen die reicheren Familien, zu denen Keke nähen und waschen gehen musste. Nicht weniger rau machten sich die sozialen Abstufungen in der Schule bemerkbar, wo die Kinder der Priester, der Beamten und des Kleinadels Josef wohl öfter als einmal spüren ließen, dass er nicht ihresgleichen war. Gogochia nach war der Schusterssohn gegenüber der demütigenden sozialen Ungleichheit schon frühzeitig äußerst empfindlich. „Mit reicheren Leuten wollte er nichts zu tun haben. Obwohl ich mehrmals täglich zu ihm ging, kam er selten zu mir, weil mein Onkel, an den damaligen Verhältnissen gemessen, das Leben eines wohlhabenden Mannes führte.“ Solcherart waren die ersten Anlässe eines noch eher instinktiven sozialen Protestes, der später, unter dem Einfluss des politischen Gärungsprozesses im Land, aus dem Seminaristen einen Revolutionär machen sollte.

Die unteren Schichten des Kleinbürgertums kennen nur zwei Arten von Karrieren für ihre begabten oder einzigen Söhne: Beamter oder Geistlicher. Hitlers Mutter erträumte für ihren Sohn die Pfarrerlaufbahn. Jekatherina Dschugaschwili, zehn Jahre früher und in einer noch bescheideneren Umwelt, hegte dieselbe Hoffnung. Dieser Traum – den Sohn im Priesterrock zu sehen – zeigt nebenbei schon, wie wenig „proletarischer Geist“ in der Familie des Schusters Beso herrschte. Eine bessere Zukunft stellte man sich nicht als Folge des Klassenkampfes, sondern als Ergebnis des Bruchs mit der eigenen Klasse vor.

Trotz ihres niedrigen sozialen Ranges und ihrer Kulturlosigkeit gehörte die orthodoxe Priesterschaft zu den bevorrechteten Schichten, war sie doch nicht nur vom Militärdienst befreit, sondern auch von der Kopfsteuer und ... von der Knute. Erst die Abschaffung der Leibeigenschaft ermöglichte den Bauern den Zutritt zum geistlichen Stand; immerhin war dieses Privileg polizeilich eingeschränkt: bevor ein Bauernsohn eine Anstellung in der kirchlichen Hierarchie erhalten konnte, musste er um die besondere Erlaubnis des Gouverneurs ansuchen.

Für die Ausbildung der zukünftigen Priester standen etwa 20 Seminare zur Verfügung, auf die die Schüler in Pfarrschulen vorbereitet wurden. Ihrem Rang im staatlichen Erziehungssystem nach kamen die Seminare den Mittelschulen nahe, mit dem Unterschied, dass im Seminar die weltlichen Fächer bloß als im Grunde müßiges Beiwerk der Theologie galten. Im alten Russland waren die „Bursy“ (Pfarrschulen) berüchtigt durch die erschreckende Rohheit im Umgang, die mittelalterlichen Unterrichtsformen, das Faustrecht, das dort herrschte – vom Schmutz, von der Kälte, vom Hunger ganz zu schweigen. Alle von der Heiligen Schrift verdammten Laster blühten auf diesen Mistbeeten der Frömmigkeit. Der Schriftsteller Pomjalowski schuf sich mit einer Schilderung von rücksichtsloser Wahrhaftigkeit, den „Otscherki Bursy“ („Skizzen aus der Pfarrschule“), einen dauernden Platz in der russischen Literatur. Man kann nicht umhin, hier zu zitieren, was sein Biograph von Pomjalowski selbst sagte: „Dieser Abschnitt seiner Schulzeit entwickelte in ihm Misstrauen, Verstellung, Feindseligkeit und Hass gegen seine Umgebung.“ Gewiss, die Reformen der Regierungszeit Alexanders II brachten ein wenig frische Luft in die muffige Atmosphäre.

Nikolai Gerassimowitsch Pomjalowski (russisch Николай Герасимович Помяловский; * 11. April 1835 in Sankt Petersburg; † 5. Oktober 1863 ebenda) war ein russischer Schriftsteller.

Alexander II. Nikolajewitsch, Алекса́ндр II Никола́евич; (* 1818 in Moskau; † 1881 in Sankt Petersburg) war 1855 bis 1881 Kaiser von Russland aus dem Haus Romanow-Holstein-Gottorp. Wegen der so genannten „Großen Reformen“, vor allem wegen der Abschaffung der Leibeigenschaft während seiner Regierungszeit verliehen schon die Zeitgenossen Alexander II.

Nichtsdestoweniger blieben die Seminare, zumal die des entlegenen Transkaukasien, bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts die schlimmsten Schandflecke auf der „Kultur“-Karte von Russland.

Die zaristische Regierung hatte schon seit langem den Widerstand der georgischen Kirche gebrochen – was nicht ohne Blutvergießen abgegangen war – und sie der Petersburger Synode unterstellt. Aber im niederen georgischen Klerus glomm die Feindschaft gegen die Russifizierung weiter. Die Unterjochung ihrer Kirche erschütterte die traditionelle Religiosität der Georgier und bereitete den Boden für den Einfluss der Sozialdemokratie vor, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. In den Pfarrschulen wurde die Luft dabei nur noch stickiger, war doch ihre Aufgabe nicht nur, ihre Schutzbefohlenen zu russifizieren, sondern sie noch dazu auf ihre spätere Rolle als kirchliche Seelenpolizei vorzubereiten. Zwischen Lehrern und Schülern herrschte erbitterte Feindschaft. Die Unterrichtssprache war Russisch, das Georgische, dem nur zwei Stunden wöchentlich gewidmet waren, wurde nicht selten mit Geringschätzung und als Sprache einer minderwertigen Rasse behandelt.

Im Jahr 1890, sicherlich bald nach dem Tode des Vaters, trat der elf Jahre alte Sosso, die Mappe aus Kaliko unterm Arm, in die Pfarrschule ein. Wie seine Schulgefährten erzählen, lernte er seinen Katechismus und seine Gebete mit großem Eifer. Gogochia bemerkt, dass Sosso dank seinem „außergewöhnlichen Gedächtnis“ seine Aufgaben während der Unterrichtsstunden auswendig lernte, ohne sie zu Hause wiederholen zu brauchen. In Wirklichkeit ist Stalins Gedächtnis – zumindest für theoretische Dinge – durchaus mittelmäßig. Auf alle Fälle gehörte größte Aufmerksamkeit dazu, während des Unterrichts auswendig zu lernen. Einst dem geistlichen Stand anzugehören, war zu jener Zeit zweifellos Sossos höchstes Bestreben, das Ziel spornte seine Fähigkeiten und sein Gedächtnis an. Ein anderer Mitschüler, Kapanadse, erklärt, er sei in 13 Studienjahren und der Lehrtätigkeit nie wieder „einem so begabten und fähigen Schüler“ begegnet wie Josef Dschugaschwili. Aber auch nach Iremaschwili – der sein Buch in Berlin und nicht in Tiflis geschrieben hat – war Sosso in der Pfarrschule der beste Schüler. Andere Äußerungen sind weitaus nuancierter. „In den ersten Jahren, in den vorbereitenden Klassen“, schreibt Glurdsidse, „lernte Josef vorzüglich; als er dann mit der Zeit immer glänzendere Gaben an den Tag legte, wurde er einer der ersten Schüler.“ Die vorsichtige Umschreibung „einer der ersten“ in diesem Artikel, der alle Merkmale der von oben bestellten Lobrede trägt, zeigt nur allzu deutlich, dass Josef nicht der Beste, nicht der Klassenerste, nicht ein außergewöhnlicher Schüler war. Die Aufzeichnungen eines weiteren Schulkameraden, Elisabedaschwili, stimmen damit überein. „Josef“, sagt er, „war einer der Ärmsten und einer der Begabtesten.“ Mit anderen Worten, nicht der Begabteste. Wir müssen annehmen, dass entweder seine Leistung in den verschiedenen Klassen nicht die gleiche war, oder dass einige der Memoirenschreiber, die selber wohl nicht zu den Spitzentrupps der Gelehrsamkeit gehört haben dürften, Mühe hatten, die besten Schüler zu unterscheiden.

Ohne seinen Platz in der Klasse genau anzugeben, erklärt Gogochia, dass Josef an Begabung und Kenntnissen „seine Mitschüler weit übertraf“. Sosso las alle Bücher aus der Schulbibliothek, mit Einschluss der russischen und georgischen Klassiker, die selbstverständlich von den Schulbehörden sorgfältig ausgewählt worden waren. Beim Abschlussexamen erhielt Josef ein glänzendes Zeugnis, „für jene Zeit ein ganz ungewöhnlicher Erfolg, weil sein Vater nicht zum Klerus gehörte, sondern nur Schuhmacher gewesen war“. Wie bezeichnend ist das doch!

Im Allgemeinen sind die in Tiflis geschriebenen Erinnerungen an die „Jugendzeit des Chefs“ ziemlich fade. „Sosso ermunterte uns zum Chorgesang; mit seiner klangvollen, gefälligen Stimme lehrte er uns die alten Volkslieder lieben.“ Beim Ballspiel „wusste er geschickt die besten Spieler auszuwählen, so dass unsere Gruppe immer Gewinner war“. „Zeichnen lernte Josef wunderbar.“ Nur hat er von all diesen Qualitäten keine weiterentwickelt: Josef ist weder Sänger, noch Sportsmann, noch Zeichner geworden. Noch weniger überzeugend klingen solche Erzählungen: „Josef Dschugaschwili stach durch große Bescheidenheit hervor; er war ein guter, gefühlvoller Kamerad.“ „Niemals ließ er uns seine Überlegenheit fühlen“, und so weiter. Wenn das alles wahr ist, muss sich Josef im Lauf der Zeit in das Gegenteil seiner selbst verwandelt haben.

Josef Iremaschwilis (Iremaschwili, Iosseb (1878-1944) war ein georgischer Menschewik. Er war ein Schulfreund Stalins) Erinnerungen sind weitaus lebendiger und wahrheitsgetreuer. Er zeichnet von seinem Namensvetter das Bild eines langen, sehnigen, sommersprossigen Burschen, der äußerst hartnäckig, verschlossen und eigensinnig immer das Ziel zu erreichen wusste, das er sich gesteckt hatte, ob es sich nun darum handelte, beim Spiel der Anführer zu sein, mit Steinen zu werfen oder auf Felsen zu klettern. Sosso, obwohl naturliebend, hatte für die lebendige Kreatur keine Sympathie, Mitleid mit Mensch und Tier war ihm fremd. „Ich habe ihn niemals weinen sehen.“ „Für die Freuden und Leiden seiner Kameraden hatte er nur ein sarkastisches Lächeln.“ All diese Erinnerungen mögen, wie der Kieselstein im Bach, im Fluss der Zeit glattgeschliffen worden sein; erfunden sind sie nicht.

Wo sich Iremaschwili aber sicherlich täuscht, ist, wenn er Josef eine rebellierende Haltung schon während der Schulzeit in Gori zuschreibt. Josef hätte beinahe jeden Tag eine Strafe als Anstifter bekommen, besonders wegen der Pfeifkonzerte gegen den „verhassten Schulinspektor Butyrski“. Die offiziellen Memoirenverfasser, hier doch ganz von Vorurteilen frei, machen alle aus dem Josef jener Jahre einen Musterschüler, auch in Bezug auf sein Betragen. „Gewöhnlich war er ernst, unermüdlich“, schreibt Gogochia, „er liebte Unfug und Possen nicht. Wenn die Schule aus war, lief er nach Hause, und immer sah man ihn über ein Buch gebeugt.“ Demselben Gogochia nach erhielt Josef von der Schule ein monatliches Stipendium, was völlig unmöglich gewesen wäre, wenn er es an Respekt seinen Vorgesetzten gegenüber hätte fehlen lassen, besonders gegenüber dem „verhassten Inspektor Butyrski“. Auch alle übrigen Verfasser datieren die Anfänge der rebellischen Gemütsstimmung Josefs von den Tagen des Tifliser Seminars her.

Josef Dschughaschwili

Aber selbst von dort berichten sie nichts über seine Beteiligung an stürmischen Protestkundgebungen. Der Irrtum Iremaschwilis und einiger anderer in Bezug auf Ort und Datum bestimmter Vorkommnisse erklärt sich ganz natürlich dadurch, dass alle Schulkameraden im Seminar von Tiflis die direkte Fortsetzung der Pfarrschule von Gori sahen. Weniger leicht erklärt sich, warum Iremaschwili als einziger davon spricht, Josef habe Lärmkundgebungen angezettelt. Ist das einfach nur eine Lücke im Gedächtnis? Oder sollte Josef bei manchen „Konzerten“ eine Rolle im Verborgenen gespielt haben, von der nur wenige seiner Kameraden informiert waren? Zum Charakter des zukünftigen Verschwörers würde das nicht schlecht passen.

Zu welchem Zeitpunkt Josef mit dem Glauben seiner Väter brach, ist nicht klar ersichtlich. Iremaschwili nach sang Sosso gern mit zwei anderen Schuljungen während der Sommerferien im Kirchenchor, auch dann noch, als er später – in den oberen Schulklassen – nicht mehr gläubig war. Glurdsidse will sich erinnern, dass ihm der dreizehnjährige Josef eines Tages erklärte: „Weißt du, sie betrügen uns. Es gibt keinen Gott ...“ Und als Antwort auf des Gesprächspartners bestürzten Ausruf empfiehlt Josef ihm die Lektüre eines Buches, aus dem klar hervorginge, „dass das Gerede von Gott leeres Stroh ist“. Was für ein Buch? „Darwin. (siehe Band 171