12,99 €

Mehr erfahren.

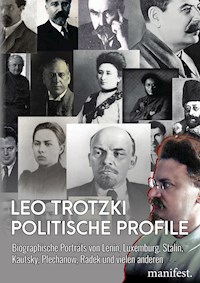

- Herausgeber: Manifest Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bereits als junger Mann entfaltete Leo Trotzki eine rege Tätigkeit als politischer Schriftsteller innerhalb der revolutionären Arbeiterbewegung. Sein Talent, Analysen deutlich darzustellen und Sachverhalte ansprechend und treffend zuzuspitzen, brachte ihm bald den Beinamen »Die Feder« ein. Bis zu seiner Ermordung im Jahr 1940 verfasste er ein literarisches Lebenswerk, das viele Regalmeter füllt. Während der Zeit seiner Verbannung im Zarenreich und der Emigration, aber auch danach, war sein Talent über politische Differenzen hinweg gefragt. So schrieb er nicht nur für die Presse seiner eigenen Organisation, sondern für zahlreiche sozialistische Zeitungen verschiedener Länder. Sehr gefragt waren unter anderem die pointierten Charakterisierungen politischer Persönlichkeiten, ob Freund*in oder Gegner*in. Die »politische Profile«, die er im Laufe der Jahre verfasste, halfen, eine Einschätzung zu bekommen, wen man bekämpfte. Doch genauso schrieb er in zahlreichen Nachrufen, welche Lehren und Errungenschaften Mitstreiter*innen der revolutionären Bewegung hinterließen. Dieses Buch ist viel mehr als eine Sammlung biographischer Texte. Wolfram Klein übersetzte viele von ihnen und verfasste die Einleitung sowie ein ausführliches Glossar mit Verzeichnissen über Personen und Periodika. So entstand ein Werk, das schon fast enzyklopädischen Charakter hat und sowohl zum Lesen, als auch zum Nachschlagen einlädt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

I. Internationale Arbeiter*innenbewegung

1. Zweite Internationale

Deutsche Sozialdemokratie

Paul Singer

Österreichische Sozialdemokratie

Am Sarge Franz Schuhmeiers

Victor Adler

Französischer Sozialismus

Jaurès

Jean Jaurès

2. Der Zusammenbruch der Zweiten Internationale

Viktor und Friedrich Adler

Gustav Eckstein

Fritz Adler

In Paris

Eine Epoche vergeht

Karl Kautsky

3. Russischer Sozialpatriotismus

Flüchtige Gedanken über G. W. Plechanow

Lassen Sie uns in Ruhe

Zum Gedenken an Plechanow

Martow

Der Schurke

4. Auf Wegen zur Dritten Internationale

Ch. Rakowski und W. Kolarow

Dobrogeanu-Gherea

Hände weg von Rosa Luxemburg!

II. Revolution und Konterrevolution in Russland

Kämpfer*innen für die proletarische Revolution

G. I. Tschudnowski

Zum Gedenken an Swerdlow

Zum Gedenken an N. G. Markin

Zum Gedenken an General A. P. Nikolajew

Jewgraf Alexandrowitsch Litkens

Lenin

Zwei Tories über einen Revolutionär

W. P. Nogin

Zum Gedenken an M. S. Glasman

Zum Gedenken an Mjasnikow, Mogilewski und Atarbekow

Skljanski kam ums Leben

Zum Gedenken an E. M. Skljanski

Zum Gedenken an M. W. Frunse

Krassin

Anatol Wassiljewitsch Lunatscharski

Brief an I. N. Smirnow (Auszug)

Sinowjew und Kamenew

Radek

Hinter Kremlmauern

Krupskaja ist tot

Leo Trotzki: Josef Stalin

III. Linke Opposition und Vierte Internationale

Revolutionär

Rede am Grabe von Joffe

J. G. Bljumkin wurde von Stalin erschossen

Rakowski

Leo Sedow – Sohn, Freund, Kämpfer

Anhang: Friedrich Engels

Engels' Kriegsaufsätze

Wie sie Geschichte und Biographie schreiben

Friedrich Engels in neuen Briefen

Anhang

Glossar

Periodika

Personen

Impressum

Einleitung

Der Nutzen von biographischen Texten

Im Jahre 1924 schrieb der Trotzki nahestehende Amerikaner Max Eastman ein Buch: „Trotzki. Porträt einer Jugend.“ Im Vorwort zitiert er einen Brief Trotzkis an ihn: „Sie wünschen, meine Biographie zu schreiben, und bitten um eine Zusammenarbeit. Meine erste Bewegung war, diese Zusammenarbeit zu verweigern. Aber nachher dachte ich, das würde nicht richtig sein. Viele Menschen finden den Weg zum Allgemeinen durch das Persönliche. In diesem Sinne haben Biographien ihr Recht.“ Ähnlich schreibt er in dem in diesem Band abgedruckten Nachruf auf Krassin: „Die Aufgabe besteht darin, die neue Generation an unsere frische Vergangenheit nicht nur über allgemeine historische Schemata, sondern auch über lebendige Gestalten anzunähern.“

Neben diesen subjektiven oder vielleicht pädagogischen Gründen gibt es aber noch objektive Gründe, sich auch mit Biographien zu befassen. Die Vorstellung ist weit verbreitet, dass in der Geschichte politische, wirtschaftliche, kulturelle etc. Faktoren wirksam seien. Aus Sicht dieser Faktorentheorie besteht der Fehler des Marxismus (des historischen Materialismus, der materialistischen Geschichtsauffassung) darin, die Bedeutung des ökonomischen Faktors gegenüber den anderen Faktoren zu übertreiben. Tatsächlich weiß der Marxismus, dass die Geschichte nicht von Faktoren gemacht wird, sondern von Menschen aus Fleisch und Blut. Aber diese Menschen stehen nicht isoliert in der Welt, sondern befinden sich in wirtschaftlichen, sozialen, politischen, kulturellen etc. Verhältnissen, Beziehungen zu anderen Menschen. Und der Marxismus ist in der Tat der Ansicht, dass innerhalb dieser vielfältigen Beziehungen die Klassenbeziehungen die zentrale Rolle spielen.

Da die Geschichte aber von Menschen gemacht wird, haben auch biographische Zugänge ihre Berechtigung.

Allerdings zeichnen sich gerade Revolutionen durch die Bedeutung der Massen aus. Wie Trotzki im Vorwort zu seiner „Geschichte der Russischen Revolution“ schrieb: „Der unbestreitbarste Charakterzug der Revolution ist die direkte Einmischung der Massen in die historischen Ereignisse. In gewöhnlichen Zeitläufen erhebt sich der Staat, der monarchistische wie der demokratische, über die Nation; Geschichte vollziehen die Fachmänner dieses Handwerks: Monarchen, Minister, Bürokraten, Parlamentarier, Journalisten. Aber an jenen Wendepunkten, wo die alte Ordnung den Massen unerträglich wird, durchbrechen diese die Barrieren, die sie vom politischen Schauplatz trennen, überrennen ihre traditionellen Vertreter und schaffen durch ihre Einmischung die Ausgangsposition für ein neues Regime. Ob dies gut oder schlecht, wollen wir dem Urteil der Moralisten überlassen. Wir selbst nehmen die Tatsachen, wie sie durch den objektiven Gang der Entwicklung gegeben sind. Die Geschichte der Revolution ist für uns vor allem die Geschichte des gewaltsamen Einbruchs der Massen in das Gebiet der Bestimmung über ihre eigenen Geschicke.

In der von einer Revolution erfassten Gesellschaft kämpfen Klassen gegeneinander. Es ist indes völlig offenkundig, dass die zwischen Beginn der Revolution und deren Ende vor sich gehenden Veränderungen in den ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft und in deren Klassensubstrat absolut nicht ausreichen zur Erklärung des Verlaufes der Revolution selbst, die in kurzer Zeitspanne jahrhundertealte Einrichtungen stürzt, neue schafft und wieder stürzt. Die Dynamik der revolutionären Ereignisse wird unmittelbar von den schnellen, gespannten und stürmischen Veränderungen der Psychologie der vor der Revolution herausgebildeten Klassen bestimmt.“

Er fährt fort: „Die Gesellschaft ändert nämlich ihre Einrichtungen nicht nach Maßgabe des Bedarfs, wie ein Handwerker seine Instrumente erneuert. Im Gegenteil, sie nimmt die über ihr hängenden Institutionen praktisch als etwas ein für allemal Gegebenes. Jahrzehntelang bildet die oppositionelle Kritik nur das Sicherheitsventil für die Massenunzufriedenheit und eine Bedingung für die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaftsordnung […]. Es sind ganz besondere, vom Willen der Einzelnen und der Parteien unabhängige Bedingungen notwendig, die der Unzufriedenheit die Ketten des Konservativismus herunterreißen und die Massen zum Aufstand bringen.

Schnelle Veränderungen von Ansichten und Stimmungen der Massen in der revolutionären Epoche ergeben sich folglich nicht aus der Elastizität und Beweglichkeit der menschlichen Psyche, sondern im Gegenteil aus deren tiefem Konservativismus. Das chronische Zurückbleiben der Ideen und Beziehungen hinter den neuen objektiven Bedingungen, bis zu dem Moment, wo die letzteren in Form einer Katastrophe über die Menschen hereinbrechen, erzeugt eben in der Revolutionsperiode die sprunghafte Bewegung der Ideen und Leidenschaften, die den Polizeiköpfen als einfache Folge der Tätigkeit von „Demagogen“ erscheint.“

Daraus ergibt sich für die Rolle von Parteien und Führungen: „Die Massen gehen in die Revolution nicht mit einem fertigen Plan der gesellschaftlichen Neuordnung hinein, sondern mit dem scharfen Gefühl der Unmöglichkeit, die alte Gesellschaft länger zu dulden. Nur die führende Schicht der Klasse hat ein politisches Programm, das jedoch noch der Nachprüfung durch die Ereignisse und der Billigung durch die Massen bedarf. Der grundlegende politische Prozess der Revolution besteht eben in der Erfassung der sich aus der sozialen Krise ergebenden Aufgaben durch die Klasse und der aktiven Orientierung der Masse nach der Methode sukzessiver Annäherungen. Die einzelnen Etappen des revolutionären Prozesses, gefestigt durch die Ablösung der einen Parteien durch andere, immer extremere, drücken das anwachsende Drängen der Massen nach links aus, bis der Schwung der Bewegung auf objektive Hindernisse prallt. Dann beginnt die Reaktion: Enttäuschung einzelner Schichten der revolutionären Klasse, Wachsen der Gleichgültigkeit und damit Festigung der Positionen der konterrevolutionären Kräfte. Dies ist wenigstens das Schema der alten Revolutionen.

Nur auf Grund des Studiums der politischen Prozesse in den Massen selbst kann man die Rolle der Parteien und Führer begreifen, die zu ignorieren wir am allerwenigsten geneigt sind. Sie bilden, wenn auch kein selbständiges, so doch ein sehr wichtiges Element des Prozesses. Ohne eine leitende Organisation würde die Energie der Massen verfliegen wie Dampf, der nicht in einem Kolbenzylinder eingeschlossen ist. Die Bewegung erzeugt indes weder der Zylinder noch der Kolben, sondern der Dampf.“

Da aber in Wechselwirkung mit den Massen auch Parteien und Führungspersönlichkeiten eine Rolle spielen, hat es seine Berechtigung, auch sie und ihre Biographien zu behandeln. Das gilt auch deshalb, weil Massenbewegungen oft nur ein kurzes Zeitfenster bilden, zu kurz, als dass sich neue den Aufgaben entsprechende Führungen herausbilden könnten. Der Erfolg einer Massenbewegung kann also entscheidend davon abhängen, ob die vorhergehende Periode eine ihren Aufgaben gewachsene Führung hervorgebracht hat.

Die Zweite Internationale …

Nicht uninteressant ist, dass Trotzki das Bild von den Massen als Dampf schon 1913 in seinem in diesem Buch wiedergegebenen Artikel über Victor Adler verwendet hat: „Ein Führer einer zeitgenössischen europäischen Arbeiterpartei ist der Mittelpunkt eines mächtigen organisatorischen Apparats. Wie jeder Mechanismus ist dieser letztere von alleine träge: er schafft nicht Energie, sondern gibt ihr bloß eine zweckmäßige Anwendung. Und zur gleichen Zeit stellt er nicht selten Behinderungen für sie dar. In allen größeren historischen Aktionen wird die Aktivität der Massen zuallererst die tote Trägheit der sozialdemokratischen Organisation überwinden müssen. So müssen die lebenden Kräfte des Dampfes den Konservatismus der Maschine selbst überwinden, bevor das Schwungrad in Bewegung kommen wird.“

Das führt zu einem zentralen Thema dieses Buches, dem Zusammenbruch der Zweiten Internationale. Erste Anfänge von Arbeiter*innenbewegungen und -parteien gab es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, z.B. den Chartismus in England. Nach der Niederlage der Revolution von 1848 folgte in den meisten europäischen Staaten eine Periode der Reaktion. Ab den 1860er Jahren entstanden kleine Parteien wie der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV in Deutschland und die Erste Internationale unter der Führung von Karl Marx. In den folgenden Jahren entstanden immer mehr Arbeiter*innenparteien, die sich meist sozialdemokratisch oder sozialistisch nannten, aber mit der heutigen Sozialdemokratie sehr wenig gemeinsam hatten. Sie beriefen sich auf den Marxismus, bekannten sich zur Revolution, ihre Führungen standen in persönlichem Kontakt zu Karl Marx und Friedrich Engels, waren seit 1889 in der Zweiten Internationale zusammengeschlossen (siehe auch „Zweite Internationale“ im Glossar). Die biographischen Texte im ersten Teil dieses Buches behandeln führende Vertreter dieser Parteien aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Als die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) 1898 gegründet wurde, verstand sie sich als das russische Gegenstück dieser westlichen Parteien. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren in dieser internationalen Sozialdemokratie ebenso aktiv wie Lenin und Trotzki. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs enttäuschte diese Internationale die in sie gesetzten Hoffnungen auf das Grausamste. Wie konnte es dazu kommen? Trotzki führt dazu in verschiedenen Texten objektive und subjektive Faktoren auf. Nach dem Tod von Friedrich Engels 1895 erlebte der Kapitalismus wieder einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung (s. seinen Artikel über den Briefwechsel zwischen Engels und Kautsky in diesem Band). Er wurde zur materiellen Grundlage einer opportunistischen Strömung in der internationalen Sozialdemokrat. In anderen Texten erwähnt er das beschleunigte Um-sich-Greifen des Opportunismus im neuen internationalen Wirtschaftsaufschwung nach der Niederlage der Revolution 1905-1907 in Russland, der bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs dauerte. Besonders Lenin betonte die materiellen Privilegien, die die Ausbeutung der Kolonien für eine privilegierte Oberschicht der Arbeiter*innenklasse („Arbeiteraristokratie“) ermöglichte.

Ein subjektiver Faktor neben diesen objektiven war die verhältnismäßig ruhige Periode ohne Kriege und Revolutionen, in der sich der Kapitalismus zwischen dem deutsch-französischen Krieg und der Pariser Kommune 1870/71 und dem russisch-japanischen Krieg 1904/05 und der russischen Revolution von 1905 befand. Eine ganze Generation von Parteiführer*innen wuchs in dieser Periode auf und wurde in ihr sozialisiert.

Allerdings sollten wir die Friedlichkeit dieser Periode auch nicht übertreiben, in sie fiel z.B. auch das Bismarcksche Sozialistengesetz 1878-1890, das auf viele eine ungemein radikalisierende Wirkung hatte. Ein Vierteljahrhundert später erinnerte sich der sozialdemokratische Parteivorsitzende August Bebel in einer Rede auf dem Dresdener Parteitag 1903 an diese Zeiten: „Das Sozialistengesetz kam mit all seinen furchtbaren Wirkungen, die Schläge fielen hageldicht, alles wurde zertrümmert, eine Großstadt nach der anderen mit ihrem umliegenden Gebiet wurde unter Belagerungszustand erklärt, Hunderte und wieder Hunderte von Genossen wurden brotlos, den Führern, allen mit wenigen Ausnahmen, wurde die Existenz zerstört, wir wurden wie räudige Hunde aus der Heimat herausgetrieben. Auch heute noch, nachdem alle diese Verfolgungen vorüber sind, ohne dass sie mir geschadet haben, wenn da meine Gedanken auf den kleinen Belagerungszustand zurückkommen und ich mir vergegenwärtige, wie wir aufs Polizeibüro kommandiert, dort wie Verbrecher unters Metermaß gestellt und abgemessen wurden, wie wir photographiert wurden und unser Signalement aufgenommen wurde und wie es dann hieß, binnen drei Tagen macht ihr, dass ihr zum Tempel hinauskommt, das vergesse ich in meinem Leben nicht. Und wenn ich es je erleben sollte, dass der Tag käme, dass ich denen, die dann noch leben, sagen könnte: Jetzt will ich euch einmal zeigen, was ihr damals getan – ich tät's!“ (das Protokoll verzeichnete an dieser Stelle „stürmischen Beifall und langanhaltendes Händeklatschen“). Es ist sicher kein Zufall, dass Karl Liebknecht, der diese Zeit als Sohn des Mit-Parteivorsitzenden Wilhelm Liebknecht hautnah mit erlitt eine ganz andere revolutionäre Ernsthaftigkeit aufwies als andere Parteifunktionäre seiner Altersgruppe, die z.B. nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium eine Stelle als Redakteur einer der damaligen Dutzenden Parteizeitungen übernahmen.

Denn nach dem Fall des Sozialistengesetzes gab es in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern ein stürmisches Wachstum der Sozialdemokratie mit Partei- und Gewerkschaftsapparaten, Parteizeitungen etc. Damit verbunden war eine wachsende Schicht von Partei- und Gewerkschaftsangestellten (oder Partei- und Gewerkschaftsbeamten, wie man damals oft sagte, als auch Angestellte in Unternehmen häufig als „Privatbeamte“ bezeichnet wurden). Es entstand eine ganze Arbeiterbürokratie, die materiell gegenüber normalen Arbeiter*innen privilegiert, aber zugleich von der Parteiführung abhängig war.

In seiner Autobiographie schreibt Trotzki, dass er damals den Gedanken formulierte, „dass die gigantische Maschinerie der deutschen Sozialdemokratie in einem für die bürgerliche Gesellschaft kritischen Moment zu einer Hauptsäule konservativer Ordnung werden könnte. Zu jener Zeit habe ich allerdings nicht voraussehen können, in welchem Maße diese theoretische Annahme sich in der Praxis bestätigen würde.“ (Trotzkis Autobiographie hat der Manifest Verlag neu aufgelegt.)

Nach der Niederlage der Revolution 1905-1907 lebte Trotzki lange Zeit in Wien und kam in direkten Kontakt mit führenden Parteifunktionären. Die Schilderung in seiner Autobiographie ist eine gute Ergänzung zu den biographischen Texten in diesem Band. Deshalb zitieren wir sie etwas ausführlicher: „Hilferding brachte mich zuerst mit seinen Wiener Freunden zusammen: Otto Bauer, Max Adler und Karl Renner. Das waren sehr gebildete Menschen, die auf verschiedenen Gebieten mehr wussten als ich. Ich habe mit lebhaftestem, man kann schon sagen mit ehrfurchtsvollem Interesse ihrer ersten Unterhaltung im Café Zentral zugehört. Doch schon sehr bald gesellte sich zu meiner Aufmerksamkeit ein Erstaunen. Diese Menschen waren keine Revolutionäre. Mehr noch: sie stellten einen Menschentypus dar, der dem Typus des Revolutionärs entgegengesetzt war. Das äußerte sich in allem: in der Art, wie sie an Fragen herangingen, in ihren politischen Bemerkungen und psychologischen Wertungen, in ihrer Selbstzufriedenheit – nicht Selbstsicherheit, sondern Selbstzufriedenheit –; mir war mitunter sogar als vernähme ich schon in der Vibration ihrer Stimmen das Philistertum.

Besonders verblüffte mich, dass diese gebildeten Marxisten absolut unfähig waren, die Marxsche Methode anzuwenden, sobald es um große politische Probleme, besonders um deren revolutionäre Wendungen ging. (…) Die ersten Eindrücke vertieften sich in der Folge nur. Diese Menschen wussten viel und waren fähig, im Rahmen der politischen Routine – gute marxistische Aufsätze zu schreiben. Aber es waren mir fremde Menschen. Davon überzeugte ich mich um so stärker, je mehr sich der Kreis meiner Verbindungen und Beobachtungen erweiterte. Im ungezwungenen Gespräch untereinander zeigten sie viel offener als in Artikeln und Reden bald einen unverhüllten Chauvinismus, bald die Prahlsucht des kleinen Besitzers, bald den heiligen Schauer vor der Polizei, bald das vulgäre Benehmen gegen die Frau. Ich konnte nur erstaunt innerlich ausrufen: „Das sind schon Revolutionäre?“ Ich meinte damit nicht die Arbeiter, bei denen man natürlich ebenfalls nicht wenige spießige Eigenschaften, nur einfachere und naivere, finden konnte. Nein, ich begegnete der Blüte des österreichischen Vorkriegsmarxismus, Abgeordneten, Schriftstellern, Journalisten. Bei diesen Begegnungen lernte ich verstehen, welche verschiedenartigen Elemente die Psyche eines einzigen Menschen zu bergen fähig sein kann und wie weit es ist von der passiven Aufnahme bestimmter Teile eines Systems bis zu dem psychischen Erleben und zur Selbsterziehung im Geiste dieses Systems. Der psychologische Typus des Marxisten kann nur in der Epoche der sozialen Erschütterungen, des revolutionären Bruchs mit den Traditionen und Gewohnheiten entstehen. Der Austromarxist aber erwies sich zu oft als ein Philister, der den einen oder den anderen Teil der Marxschen Theorie studierte, wie man Jus studiert, und von den Prozenten vom ,Kapital' lebt. Im alten, kaiserlichen, hierarchischen, betriebsamen und eitlen Wien titulierten die Marxisten einander wonnevoll mit „Herr Doktor“. Die Arbeiter redeten die Akademiker oft mit „Genosse Herr Doktor“ an. Während der ganzen sieben Jahre, die ich in Wien verlebte, war es mir nicht möglich, auch nur mit einer dieser Spitzen mich offen auszusprechen, obwohl ich Mitglied der österreichischen Sozialdemokratie war, ihre Versammlungen besuchte, an ihren Demonstrationen teilnahm, an ihren Organen mitarbeitete und manchmal meine Referate in deutscher Sprache hielt. Ich empfand die sozialdemokratischen Führer als fremde Menschen, während ich gleichzeitig in Versammlungen oder bei Maidemonstrationen mühelos eine gemeinsame Sprache mit den sozialdemokratischen Arbeitern fand.

Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels war für mich unter diesen Bedingungen das Buch, das ich am nötigsten hatte und das mir am nächsten stand, es war die größte und zuverlässigste Kontrolle nicht nur meiner Ansichten, sondern auch meines gesamten Weltempfindens. Die Wiener Führer der Sozialdemokratie benutzten die gleichen Formeln, die ich benutzte. Aber es genügte, diese Formeln um fünf Grad an der Achse zu verschieben, und es ergab sich, dass wir die gleichen Begriffe mit ganz anderen Inhalten füllten. Unsere Solidarität war eine zeitlich beschränkte, oberflächliche und nur scheinbare. Der Briefwechsel Marx-Engels war für mich keine theoretische, sondern eine psychologische Offenbarung. Toutes proportions gardèes, überzeugte ich mich auf jeder Seite, dass mich mit diesen beiden eine unmittelbare psychische Verwandtschaft verband. Ihre Beziehungen zu Menschen und Ideen waren mir vertraut. Ich erriet das, was sie unausgesprochen gelassen, ich teilte ihre Sympathien, ihre Empörung und ihren Hass. Marx und Engels waren durch und durch Revolutionäre. Dabei war bei ihnen keine Spur von Sektierertum oder Askese. Beide, und besonders Engels, konnten in jedem Augenblick sagen, dass ihnen nichts Menschliches fremd sei. Aber das revolutionäre Bewusstsein, das ihnen schon eine Nervensache war, erhob sie stets über die Zufälle des Schicksals und über die Werke von Menschenhand. Kleinlichkeit war nicht nur mit ihnen selbst, sondern auch mit ihrer Anwesenheit nicht zu vereinbaren. Banalität blieb nicht einmal an ihren Sohlen kleben. Ihre Wertungen, ihre Sympathien, ihre Scherze, selbst die alltäglichsten, waren stets von der Höhenluft geistigen Adels umweht. Sie waren imstande, über einen Menschen ein vernichtendes Urteil abzugeben, aber sie klatschten nicht. Sie waren erbarmungslos, aber nicht treubrüchig. Für äußeren Glanz, Titel, Rang und Würden hatten sie nur eine ruhige Verachtung übrig. Was Philistertum und niedrige Gesinnung als ihren Aristokratismus betrachtete, war in Wirklichkeit nur ihre revolutionäre Überlegenheit. Deren wichtigstes Merkmal war: – die absolute organische Unabhängigkeit von der offiziellen Meinung, stets und unter allen Umständen. Bei dem Lesen ihrer Briefe empfand ich noch stärker und krasser als beim Lesen ihrer Werke: das gleiche, was mich mit Marx und Engels intim verband, trennte mich unversöhnlich von den Austromarxisten.“

1909 veröffentlichte Trotzki einen kritischen Artikel in der deutschen „Neuen Zeit“ (s. unter den Periodika im Anhang) über die Auslandsberichterstattung der österreichischen Parteizeitung, v.a. über den Balkan. „An einem der nächsten Sonnabende kam Otto Bauer im Café an das Tischchen heran, an dem ich mit Kljatschko saß, und begann mir streng die Leviten zu lesen. Ich gestehe, dass mich der Schwall seiner Worte fast betäubte. Dabei war ich nicht so sehr verblüfft über den lehrhaften Ton Bauers wie über den Charakter seiner Argumentation. „Welche Bedeutung haben die Artikel Leitners?“ sagte er mit komischem Hochmut. „Die Außenpolitik existiert für Österreich-Ungarn nicht. Kein einziger Arbeiter liest es. Das hat nicht die geringste Bedeutung“ ... Ich hörte mit weit geöffneten Augen zu. Es stellte sich also heraus, dass diese Menschen nicht nur nicht an die Revolution glaubten, sondern auch nicht an den Krieg. Sie schrieben in ihren Manifesten zum 1. Mai zwar über Krieg und Revolution, nahmen das jedoch niemals ernst und wurden gar nicht gewahr, dass über dem Ameisenhaufen, in dem sie so selbstvergessen wühlten, die Geschichte bereits den gigantischen Soldatenstiefel erhoben hatte. Sechs Jahre später mussten sie sich davon überzeugen lassen, dass auch für Österreich-Ungarn eine Außenpolitik existierte. Sie selbst haben bei Beginn des Krieges jene schamlose Sprache gesprochen, die Leitner und ähnliche Chauvinisten sie gelehrt.“

… und ihr Zusammenbruch

1914 folgte dann die grausame Abrechnung. Fast alle sozialdemokratischen Parteien unterstützten ihre jeweiligen Regierungen im imperialistischen Krieg. Trotzki war einer der ersten, der die Notwendigkeit einer neuen Internationale begründete (s. seine Broschüre „Krieg und die Internationale“ von Ende 1914). In dieser Frage bestand grundlegende Einigkeit zwischen Lenin und Trotzki. Wie geschildert, maß Trotzki den jahrzehntelangen stabilen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen eine große Bedeutung zu, die eine ganze Führungsgeneration geprägt hatten. Die neuen völlig anderen Verhältnisse müssten eine völlig andere Führungsgeneration hervorbringen. Eine deutliche Differenz zwischen Lenin und Trotzki bestand aber. Lenin betonte stark, dass die Konflikte zwischen den Parteiflügeln im Krieg eine Fortsetzung der Konflikte vor dem Krieg waren. Darin kamen die damaligen Differenzen zwischen Lenin und Trotzki in russischen Parteiangelegenheiten (ausführlicher unten) zum Ausdruck. Lenin und die Bolschewiki hatten jahrelang einen Kampf gegen die Menschewiki geführt. Jetzt sahen sie die internationalen Differenzen und Konflikte als eine Fortsetzung und Bestätigung ihres Kampfes gegen den Menschewismus. Trotzki dagegen hatte sich vor dem Krieg für die Einheit zwischen Bolschewiki und Menschewiki eingesetzt. Seine Betonung der grundlegend geänderten Lage war auch eine Einladung zum gemeinsamen Neuanfang an alle, die willens und fähig waren, sich auf diese neue Lage einzustellen.

Wir dürfen die Differenzen nicht übertreiben. Auch Lenin stimmte zu, dass es seit 1914 nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch eine qualitative Steigerung der Differenzen gab. Nicht nur hatten sich die Bolschewiki jahrelang an Wiedervereinigungsbemühungen mit den Menschewiki beteiligt. Erst die Prager Konferenz vom Januar 1912 zog einen Schlussstrich. Und auch diese Konferenz erklärte nur die Liquidatoren*innen, die rechteste Strömung der Menschewiki, die die Notwendigkeit einer illegalen Partei ablehnten und bekämpften, für aus der Partei ausgeschlossen. Wenn in der Folge andere Kräfte, einschließlich Trotzki, lieber mit den Liquidator*innen Umgruppierungsversuche unternahmen, statt mit den Bolschewiki eine gemeinsame Partei aufzubauen, war das deren Fehler.

Wenn die Bolschewiki auch 1912 die Liquidator*innen aus der russischen Partei ausschlossen, auf internationaler Ebene waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht für den Ausschluss des opportunistischen rechten Flügels aus der Zweiten Internationale. In dieser Frage stellte auch für die Bolschewiki das Jahr 1914 eine qualitative Veränderung dar. Von da ab kämpften sie für eine neue Internationale ohne Opportunist*innen.

Auch den Gedanken, dass der Krieg eine so große Erschütterung war, dass er alte Differenzen gegenstandslos machen könne, war Lenin keineswegs fremd. Martow lobte er für seine Haltung zu Kriegsbeginn mehrfach, musste dann aber erkennen, dass er wieder in alte Geleise zurückfiel.

Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass die Unterschiede nur sprachlich oder in der Betonung gewesen wären. Bei der Einschätzung einzelner Personen und Strömungen gab es deutliche Differenzen. In dem Artikel „Eine Epoche vergeht“ in diesem Band schildert Trotzki ein Gespräch mit Axelrod. Für Lenin war Axelrod damals ein klarer politischer Gegner, den er in Artikeln anders behandelte. Noch deutlicher ist Trotzkis Artikel „Lassen Sie uns in Ruhe“. Er behandelt Plechanows Einwirkungsversuche auf die menschewistischen Duma-Abgeordneten (die bolschewistischen waren damals bereits nach Sibirien verbannt worden). Für Trotzki verlief damals die Scheidelinie noch zwischen diesen Abgeordneten und Plechanow. Für Lenin verlief sie zwischen den Menschewiki einschließlich ihrer Abgeordneten und den Bolschewiki. Am deutlichsten waren die Differenzen auf der Zimmerwalder Sozialistenkonferenz im September 1915 (s. Glossar), auf der Lenin die Zimmerwalder Linke organisierte und Trotzki einen Kompromiss zwischen der Linken und der Mehrheit bewirkte.

Das bedeutet aber auch nicht, dass bei allen damaligen Differenzen zwischen Lenin und Trotzki ersterer im Recht gewesen wäre. Trotzki hat in Bezug auf die damaligen deutschen Auseinandersetzungen klar auf die Gruppe Internationale (später Spartakusgruppe) orientiert, die von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht organisiert wurde (siehe den Trotzki-Sammelband „Revolution in Deutschland“ des Manifest Verlag). Lenin dagegen hat zeitweise mehr auf die recht sektiererische und abgehobene Lichtstrahlengruppe um Julian Borchert gesetzt und äußerte sich insbesondere in Bezug auf Clara Zetkin mehrfach ungerechtfertigt negativ. Auch wenn die Spartakusgruppe beim organisatorischen Bruch mit dem Opportunismus bedächtiger war, als es Lenin oft wollte, ist es kein Zufall, dass sie mit Abstand die größte Kraft bei der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands war.

Die russischen Revolutionen von 1905 bis 1917

Im Jahre 1903 fand die Bildung der beiden Fraktionen der Bolschewiki und Menschewiki auf dem 2. Parteitag der SDAPR statt. Zu diesem Zeitpunkt betraf der Konflikt nur organisatorische Fragen, in denen die Bolschewiki „härter“, die Menschewiki „weicher“ waren. Aber bereits im folgenden Jahr kamen politische Differenzen hinzu, die mit den Perspektiven der Revolution verbunden waren. Beide Strömungen waren sich einig, dass in Russland eine bürgerliche Revolution auf der Tagesordnung stehe. Die Menschewiki zogen daraus die Schlussfolgerung, dass das Bürger*innentum, die Bourgeoisie die führende Kraft sein müsse und (mehr oder weniger deutlich), dass die Arbeiter*innen es nicht zu sehr durch Klassenkampf verschrecken und in die Arme der Reaktion treiben sollten. Die Bolschewiki betonten dagegen, dass es offen sei, wie radikal eine bürgerliche Revolution mit dem Schutt des Feudalismus aufräumen würde. Gerade weil sich die Bourgeoisie in einem Klassengegensatz mit den Arbeiter*innen befand, hatte es ein Interesse, einiges von diesem Schutt als Bollwerk gegen die Arbeiter*innen beizubehalten. Erstrebenswert sei daher ein Bündnis zwischen Proletariat und Bäuer*innenschaft, das die bürgerliche Revolution viel weiter führen könne, als die Bourgeoisie selbst bereit sei. Auf diese Weise würden bestmögliche Kampfbedingungen für den Klassenkampf in der Zeit danach geschaffen. Angesichts der Rolle des russischen Zarismus als Bollwerk der internationalen Reaktion könne eine erfolgreiche bürgerliche russische Revolution der sozialistischen Revolution im Westen Schwung geben. Deren Sieg könnte ermöglichen, in Russland ziemlich schnell von der bürgerlichen zur sozialistischen Revolution weiterzugehen.

Trotzki hatte sich 1903 den Menschewiki angeschlossen, trennte sich aber nach einigen Monaten wieder von ihnen, insbesondere, als die politischen Differenzen und die nachgiebige Haltung der Menschewiki gegenüber der liberalen Bourgeoisie deutlich wurde. In Bezug auf die Perspektiven der russischen Revolution entwickelte er seine eigenen Ideen, die unter dem Begriff der „Permanenten Revolution“ bekannt wurden. Auch er stimmte zu, dass in Russland eine bürgerliche Revolution auf der Tagesordnung stehe. Wie die Bolschewiki setzte er auf das Bündnis zwischen Proletariat und Bäuer*innenschaft. Er erkannte aber, dass die im zaristischen Russland angehäuften Widersprüche (insbesondere die Agrarfrage) eine solche Sprengkraft hatten, dass es möglich war, dass die Revolution nicht bei einer bürgerlichen Revolution stehen blieb. Er sah voraus, dass in einer Revolutionsregierung die Vertreter*innen der Arbeiter*innen die Führung haben könnten. Die Bäuer*innenschaft war zwar die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe, aber sie war über das riesige Land verstreut. Die Erfahrung früherer Revolutionen zeigte, dass das Land keine selbständige Rolle spielen könne, sondern eine der städtischen Hauptklassen unterstützen werde. Eine von sozialistischen Arbeiter*innen geführte Revolution könne sich aber nicht darauf beschränken, einen von feudalem Schutt gereinigten Kapitalismus zu schaffen, sondern werde zwangsläufig zu sozialistischen Maßnahmen vorwärts getrieben. Der russische Marxismus hatte jahrzehntelang gegen das Narodnikitum (s. Glossar) und dessen Ideologie, dass sich auf Grundlage der russischen Bäuer*innengemeinde der Sozialismus aufbauen lasse, einen Ideenkampf geführt. Trotzki war Marxist und vertrat nie die Idee, dass das wirtschaftlich (und kulturell etc.) rückständige Russland für sich allein den Sozialismus aufbauen könne. Aber wie die Bolschewiki setzte auch er auf die internationalen Auswirkungen der russischen Revolution im wirtschaftlich fortgeschritteneren Westeuropa. Nach Trotzki war die Revolution also im doppelten Sinne permanent. Einmal in dem Sinne, dass sie von der bürgerlichen zur sozialistischen Revolution übergehen würde. Zum anderen in dem Sinne, dass sie von einer russischen zu einer internationalen Revolution übergehen würde. Die Erfahrung der russischen Revolution 1917 hat Trotzki im positiven wie im negativen Sinne bestätigt. Im positiven Sinne dadurch, dass die Revolution nicht bei einer bürgerlichen Revolution stehen blieb. Im negativen Sinne dadurch, dass die Revolution isoliert blieb und es sich als unmöglich erwies, im rückständigen Russland den „Sozialismus in einem Lande“ aufzubauen, wie es Stalin ab 1924 versprach. (Ausführlich zur Entstehung der Theorie der Permanenten Revolution siehe den Sammelband „Auf dem Weg zur Permanenten Revolution“ des Manifest Verlags)

In der Revolution 1905 führte die Übereinstimmung der Bolschewiki mit Trotzki in der Frage des Verhältnisses zwischen Proletariat, Bäuer*innenschaft und Bourgeoisie zu einer praktischen Zusammenarbeit. Als im Oktober 1905 der Petersburger Arbeiter*innenrat (Sowjet) entstand und Trotzki erst sein Vordenker und dann sein Vorsitzender wurde, arbeitete der Sowjet im Sinne Trotzkis und der Bolschewiki. Die Arbeiter*innen kämpften nicht nur gegen den Zarismus, sondern auch für soziale Errungenschaften, insbesondere den Achtstundentag, gegen die Kapitalist*innen. Es ist wahr, dass auch ein Großteil der Petersburger Menschewiki diese Linie unterstütze. Aber das war der Ausdruck ihrer Radikalisierung im Glutofen der Revolution, der sie ihr eigenes Programm missachten ließ. Später haben sie dafür lautstark Selbstkritik geübt, während die Bolschewiki ebenso wie Trotzki auch im Nachhinein die grundlegende Linie des Sowjets verteidigten.

Es ist wahr, dass die über die Radikalität der Arbeiter*innen erschreckte Bourgeoisie ihren Frieden mit dem Zarismus machte, aber wie hätte sich das vermeiden lassen? Der Zarismus war zu den Zugeständnissen bereit, die die Bourgeoisie wollte. Nicht nur die russische, sondern auch die internationale Bourgeoisie unterstützte ihn daraufhin, was seinen sichtbaren Ausdruck in den Anleihen fand, durch die die internationalen Finanzmärkte den Zarismus vor dem Bankrott retteten. Der entscheidende Grund für die Niederlage der Revolution 1905-1907 war, dass sie zwar die Bäuer*innenschaft radikalisierte, aber zu langsam und zu uneinheitlich. Das Heer, das sich im Krieg gegen Japan bis auf die Knochen blamiert hatte, war immer noch stark genug, die örtlich aufflammenden Bauernrevolten zu unterdrücken (nachdem die internationale kapitalistische Diplomatie für einen für den Zarismus glimpflichen Frieden mit Japan gesorgt hatte, der es ihm ermöglichte, jetzt sein Heer auf den Feind im Inneren zu werfen). In den folgenden Jahren wurde das Bündnis zwischen Bourgeoisie und Zarismus immer enger. Es suchte nicht mehr durch innere Reformen nach besseren Profitmöglichkeiten, sondern durch eine imperialistische Außenpolitik. Auf diese Weise führte der Weg direkt in den Ersten Weltkrieg. Und die Politik des Menschewismus, der in dieser Bourgeoisie die Hauptkraft für eine reformerische oder revolutionäre Überwindung des Zarismus sah, wurde immer abwegiger. Leider setzte Trotzki trotzdem weiterhin auf eine Überwindung der Spaltung zwischen Bolschewiki und Menschewiki und klammerte sich an die Hoffnung, dass letztere sich in einer neuen Revolution wieder radikalisieren und entgegen ihrem opportunistischem Programm handeln würden.

Die Linie des Bolschewismus in den aktuellen Fragen war grundlegend richtig. Aber auch der Bolschewismus war kein über Zeit und Raum hinweg mit sich selbst identisches Etwas. Als der Bolschewismus entstand, war er eine kleine Untergrund-Organisation, in der aus der bürgerlichen Intelligenz stammende Berufsrevolutionär*innen eine große Rolle spielten. Lenin führte auf dem 3. Parteitag im Mai einen Kampf gegen die Komiteetschiks, die Komiteeleute, die mit einer großen Dosis Misstrauen und Verachtung auf die Arbeiter*innen sahen. In der Revolution wuchsen die Bolschewiki zu einer revolutionären Arbeiter*innenpartei mit über 30.000 Mitgliedern an. Nach der Niederlage der Revolution verließen die Mitglieder massenhaft die Partei, der Großteil der Arbeiter*innen, aber ein noch größerer Teil der bürgerlichen Intellektuellen. Es verblieb eine kleine, aber wichtige Schicht von durch die Erfahrung von Revolution und Konterrevolution politisch und organisatorisch geschulten Arbeiter*innen. Als es dann, v.a. ab dem Jahre 1912, einen neuen Aufschwung von Klassenkämpfen gab, entstand um diese Schicht herum der Bolschewismus erneut als revolutionäre Arbeiter*innenmassenpartei, die vom Großteil der am politischen Leben teilnehmenden Arbeiter*innen unterstützt wurde. 1914 führte der Weltkrieg erneut zu einer politischen Massenflucht und 1917 dann die Revolution zu einem Massenzustrom.

Die Schicht von Menschen, die von 1905 bis 1917 organisierte Bolschewiki blieben, war also begrenzt. Das erklärt, warum Lenin auf solche Menschen besonderes Vertrauen setzte, und bei ihnen über negative Seiten hinweg sah (was den Aufstieg Stalins in die Parteiführung erklärt). Es erklärt aber auch, warum viele Biographien nicht so geradlinig waren, wie es die betreffenden Menschen gerne gehabt hätten. Manche zogen sich zeitweise aus der politischen Arbeit zurück (siehe z.B. die Artikel über Krassin und Jenukidse in diesem Band). Andere waren zeitweise in anderen Strömungen aktiv, wie Lunatscharski. Wieder andere kamen erst 1917 zum Bolschewismus, wie Joffe, Rakowski und Trotzki selbst.

Das Revolutionsjahr 1917 war natürlich ein Höhepunkt in Trotzkis Leben. In ihm bestätigte sich nicht nur die von ihm aufgestellte Theorie der Permanenten Revolution. Er konnte nach seinem Beitritt zu den Bolschewiki auch eine zentrale praktische Rolle beim Sieg der Oktoberrevolution spielen. In den hier versammelten Texten spielen die Revolutionsereignisse aber keine allzu große Rolle. (Mehr darüber finden die Leser*innen in seinem Standardwerk „Die russische Revolution“ und dem vom Manifest Verlag herausgegebenen Sammelband „Revolution in Russland“.)

Der russische Bürgerkrieg

Im März 1918 wurde Trotzki Volkskommissar für das Kriegswesen, für Marineangelegenheiten und Vorsitzender des Obersten Revolutionären Kriegsrats. Diese Stellung hatte er bis Anfang 1925 inne und in den ersten Jahren stand sie im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Mehrere der in diesem Band zusammengestellten Nachrufe behandeln Menschen, mit denen er damals (eng) zusammenarbeitete (v.a. Markin, Glasman, Skljanski, Frunse). In den meisten der hier versammelten Texte macht er sich nicht die Mühe, den Bürgerkrieg zu rechtfertigen, in dem er eine zentrale Rolle spielten. Sie hatten eine Zielgruppe, die darin mit ihm einer Meinung war. Anders ist es in dem Artikel „Zwei Tories über einen Revolutionär“, in dem er sich mit den verbalen Angriffen Churchills auf Lenin in dieser Frage befasst und der für ein bürgerliches Publikum bestimmt war.

Selbstverständlich war der russische Bürgerkrieg eine schreckliche Angelegenheit, die viele Unschuldige das Leben kostete, wie auch der Revolution selbst oder dem ab dem Spätsommer 1918 angewandte revolutionäre Terror Unschuldige zum Opfer fielen. Aber man sollte nicht vergessen, dass unmittelbar davor der Erste Weltkrieg mit zehn Millionen Toten und doppelt so vielen Verletzten stattgefunden hatte, die meisten von ihnen ebenso unschuldig (einschließlich Hunderttausender verhungerter Kinder). Wir können den Kapitalismus nur mit den Mitteln und den Kräften (einschließlich der Menschen) überwinden, die er selbst hervorbringt. Er ist ein überaus barbarisches, irrationales, zerstörerisches Gesellschaftssystem. Es wäre reichlich extravagant, zu erwarten, dass dieses System Mittel zu seiner Überwindung hervorbringt, die frei von Barbarei, Irrationalität und Destruktivität sind. Anders als die russische Revolution scheute die deutsche (und österreichische) Revolution von 1918 vor so drastischen Maßnahmen zurück. Zwar wurden die Kaiser gestürzt, aber der Kapitalismus blieb bestehen. Die wirtschaftlich Mächtigen, die damals von der deutschen Sozialdemokratie vor der Revolution gerettet wurden, nutzen ihre Macht dann, um 1933 die Staatsmacht Hitler auszuliefern. Die Folgen waren bekanntlich ein weiterer Weltkrieg mit rund 60 Millionen Toten, die Ermordung von sechs Millionen Jüd*innen etc. Wäre es zur Verhinderung dieser Schrecken ein zu hoher Preis gewesen, wenn die deutsche Revolution russischer gesprochen hätte?

Noch mehr: wenn die russische Revolution nicht isoliert geblieben wäre, hätte sie auch weniger hart sein können. Trotzki verteidigt in seinen Texten die drastischen Maßnahmen, die die Bolschewiki zur Sicherung der Revolution ergriffen. Er erklärt aber auch, dass sie ein Ausdruck von Schwäche waren. Und ihn freute es, als die Revolution so stark wurde, dass sie sanfter werden konnte. „Obgleich wir jetzt zum Glück auch nicht mehr gezwungen sind, eine solche gnadenlose Abrechnung durchzuführen, wie wir sie in den ersten Jahren durchführten, weil wir viel fester wurden…“ sagte er in seiner Gedenkrede über Atarbekow.

Da wir den Kapitalismus so schnell wie möglich auf den Müllhaufen der Geschichte befördern müssen, weil er in unerträglichem Ausmaß Elend, Krisen, Kriege, ökologische Katastrophen etc. erzeugt, ist die einzige Option, die wir haben, dazu beizutragen, dass die Revolution so stark wird (auch durch ihre internationale Ausdehnung), dass Maßnahmen wie in Russland möglichst überflüssig werden.

*

In mehreren von Trotzkis Nachrufen und Trauerreden ist zu lesen und zu hören, wie Teilnehmer des Bürgerkriegs danach wichtige Funktionen im wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau ausübten, also in den Feldern, für die die Revolution und der Bürgerkrieg ja gemacht wurden.

Auch Trotzkis eigenes Hauptaugenmerk wandte sich 1920 Fragen des wirtschaftlichen Aufbaus zu, ab 1923 schrieb er zahlreiche Texte zu kulturellen Fragen, von denen einige in dem Sammelband „Fragen des Alltagslebens“ veröffentlicht wurden. Ein paar dieser Texte, die sich mit dem Kampf gegen Frauenunterdrückung befassten, hat der Manifest Verlag eben neu herausgegeben („Revolution und Frauenbefreiung“). Aber auch in den hier veröffentlichten biographischen Texten Trotzkis ist dieses Thema präsent, auch wenn nur zwei der hier Porträtierten Frauen waren. (Weitere Texte über Rosa Luxemburg hat der Manifest Verlag bereits in seinem Band mit Trotzkis Texten über die „Revolution in Deutschland“) veröffentlicht. Insbesondere in der Rezension des Briefwechsels von Engels und Kautsky ist Engels Verhältnis zu Frauen und seine scharfe Kritik an Kautskys Verhalten bei der Scheidung von seiner ersten Ehefrau Thema, mit der Schlussfolgerung: „Die Beziehung zu Frauen ist einer der wichtigsten Maßstäbe für die männliche Persönlichkeit. Engels erachtete offensichtlich, dass in diesem Gebiet der Marxist Kautsky noch ein gewisses Rezept von bürgerlichem Humanismus benötige.“ Heutzutage sind bekanntlich im Zusammenhang mit Sexismus, Rassismus etc. „Privilegientheorien“ sehr in Mode. Trotzkis Rezension zeigt, dass das, was daran richtig ist, guten Marxist*innen wie Engels und Trotzki schon bekannt war, sehr lange bevor es diese Theorien gab.

Arbeitsmethoden

Doch zurück zu den wirtschaftlichen Fragen. Eine Folge davon, dass der Kapitalismus in Russland gestürzt worden war, bevor er eine lange eigenständige Entwicklung durchlaufen hatte, war, dass die russische Arbeiter*innenklasse noch stark im Bäuer*innentum mit seinem Individualismus verwurzelt war. Kapitalistische Fabrikdisziplin hat zwei Seiten. Zum einen gehört sie zur kapitalistischen Ausbeutung, dient dazu, Mehrwert aus den Arbeiter*innen herauszupressen. Zum anderen ist ein Maß an Disziplin aber notwendig, wenn viele Menschen produktiv zusammenarbeiten sollen. Und diese produktive Zusammenarbeit war ihrerseits notwendig, wenn die russische Wirtschaft die Güter zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse erzeugen sollte.

Es war kein Wunder, dass die russischen Arbeiter*innen in der Revolution nicht nur die Kapitalist*innen verjagten, sondern auch deren Fabrikdisziplin abschüttelten. Die Ersetzung der alten Zwangsdisziplin durch eine neue bewusste revolutionäre Disziplin war ein ebenso notwendiger wie schwerer Prozess, viel schwerer als es in einem Land der Fall sein wird, in dem das kollektive Zusammenarbeiten schon eine Tradition von mehreren Generationen aufzuweisen hat. Trotzki versuchte zu ihr beizutragen. Im Jahre 1918 hielt er eine große Rede unter dem ohne Berücksichtigung des Kontextes vielleicht spießig wirkenden Titel „Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjetrepublik retten“. Aber auch in seinem biographischen Texten spielt das Lob für vorbildliche Arbeitsmethoden eine wichtige Rolle – und zwar schon vor der Revolution in Bezug auf die Methoden der politischen Arbeit … Trotzki kannte seine Pappenheimer. So lobte er Paul Singer in seinem Nachruf: „Er wusste fest und lehrte andere, dass man jede Sache gut machen muss. Für ihn bestanden keine Kleinigkeiten, wenn die Sache um die Interessen des Proletariats ging: „Kleinigkeiten" sind nur Teil der großen Gesamtheit. In jede seiner Arbeiten trug er jene sittliche Ernsthaftigkeit hinein, welche aus dem Bewusstsein der Wichtigkeit der auszuführenden Sachen entspringt.“

Auch in seinen Nachrufen auf Bürgerkriegskämpfer lobte er nicht nur militärische Eigenschaften, sondern oft gerade solche, die auch für das Arbeitsleben Bedeutung haben, z.B. bei Glasmann und Skljanski. Und über Nika Markin sagte er: „er war einer der kostbaren Charaktere, der nicht nur die ihm aufgetragene Arbeit gewissenhaft verrichtete, sondern sich auch seine eigenen Ziele setzte und alle Anstrengungen unternahm, sie umzusetzen, indem er alle Hindernisse auf dem Weg zerbrach.“

Besonders deutlich war der Zusammenhang mit den aktuellen Aufgaben in seinem Nachruf auf Jewgraf Litkens, der Vorschläge für die Organisation des Volkskommissariats für Bildung erarbeitet hatte: „Sein bestechendster und anziehendster Zug war das Bestreben, dass die Arbeit klar und genau gemacht wird. Das sind eben Eigenschaften, die unserer Arbeit fehlen. Als leidenschaftlichster Revolutionär bekämpfte er trotzdem aufs Heftigste das Bestreben, die klaren, systematischen Arbeitsmethoden durch die revolutionäre Improvisation, vor allem aber durch das unverantwortlichste Dilettantentum zu ersetzen. Solche Arbeiter benötigen wir vor allem. Nur sie können das Chaos auf allen Gebieten überwinden. Solche Arbeiter handeln nicht planlos in der Hoffnung, dass doch etwas dabei herauskommt, sondern suchen nach einem System und arbeiten es heraus, schaffen eine Schule und erziehen nach den Methoden derselben. Ohne Schulung, ohne ein System, ohne die Gewohnheiten, ohne die Traditionen der genauen Arbeit kann man nicht eine sozialistische Organisation der Aufklärung und noch weniger eine sozialistische Gesellschaft mit hoher Kultur schaffen.“

Sicherlich spielte bei dieser Betonung auch Trotzkis eigener Charakter mit seinen Stärken und Schwächen eine Rolle. Trotzki zeigte nach eigenen Angaben seinem Sohn Leo Sedow „gegenüber auch das mir in praktischen Fragen eigene pedantische und anspruchsvolle Wesen. Diese Züge, die bei Arbeiten großen Maßstabes wohl nützlich und sogar unerlässlich, aber im persönlichen Verkehr ziemlich unausstehlich sind, machen den mir am nächsten stehenden Menschen oft das Leben schwer. Und da von der Jugend mein Sohn mir der nächste war, so litt er gewöhnlich am meisten darunter.“ (s. den Nachruf in diesem Band) Auch als Trotzki in seinem Aufsatz über den Briefwechsel von Friedrich Engels und Karl Kautsky Engels' Disziplin und Sorgfalt bei der Herausgabe des zweiten und dritten Bandes des Marxschen „Kapitals“ schilderte, kam darin wohl mehr Trotzkis eigene Persönlichkeit zum Ausdruck als pädagogische Absichten in Bezug auf die russischen Arbeiter*innen, die Trotzkis Schriften 1935 kaum noch erreichten.

Ein wichtiger Aspekt der politischen und wissenschaftlichen Arbeit ist das Verhältnis von Abstraktem und Konkreten. In seinem Aufsatz über Victor Adler stellte er diesen und Karl Kautsky einander gegenüber, „von welchen der eine ohnegleichen in seiner Fähigkeit ist, die empirischen, zeitweiligen und persönlichen Kombinationen der politischen Entwicklungen zu berücksichtigen und zum Ausgangsmoment seiner politischen Handlungen zu machen, während der andere keinen Ebenbürtigen in der Fähigkeit kennt, aus dem empirischen Chaos der Geschichte deren allgemeine, grundlegende Tendenzen auszusondern. Kautsky wird nicht selten des „Dogmatismus", der Vereinfachung der Wirklichkeit beschuldigt, wie Adler der übermäßigen Verehrung ihrer Details; der eine dessen, dass er in manchen Momenten im Wald die Bäume nicht sieht, der andere dessen, dass die Bäume zuweilen den Wald verdecken …“ Auch Jaurès ertastete „jenen Punkt, welcher ihm für den gegebenen Moment entscheidend schien (…) Dem Wesen der Sache nach war er Eklektiker, aber ein genialer.“ (s. den Gedenkartikel von 1915 in diesem Band) Es ist kein Zufall, dass bei Adler und Jaurès die Fixierung auf die Ausnutzung des gegebenen Momentes mit reformistischen und opportunistischen Tendenzen einher ging. Trotz der politisch schädlichen Folgen waren sie aber als Menschen sympathisch, weil sie mit diesen Methoden ehrlich auf hohe Ziele hinarbeiteten. Anders war es bei einem anderen hier Porträtierten. „Seinerseits gibt es im Gebiet des Intellekts bei Stalin eine neue Disproportion: eine außerordentliche Entwicklung des praktischen Scharfsinns und der Pfiffigkeit auf Kosten der Fähigkeiten zur Verallgemeinerung und schöpferischen Vorstellungskraft.“ (s. den Artikel über Stalin in diesem Band)

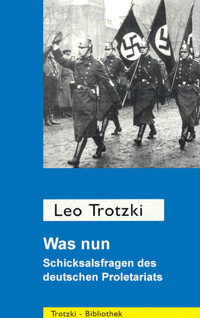

Es ist offensichtlich, dass bei Trotzki selbst letztere Fähigkeiten in hohem Maße ausgebildet waren. Das zeigte er am schlagendsten, als er in seiner Theorie der Permanenten Revolution schon 1905 fast als einziger vorher sah, dass in der russischen Revolution die Arbeiter*innen an die Macht kommen und mit dem Kapitalismus brechen würden, aber auch in vielen anderen beeindruckend genauen Vorhersagen und Ferndiagnosen. Welcher in Deutschland lebende Mensch hat Anfang der 1930er Jahre die politische Lage, die Gefahr der Machtübernahme durch den Faschismus und die zu ihrer Verhinderung notwendigen Schritte besser analysiert als der damals in die ferne Türkei verbannte Trotzki (siehe z.B. seine in dem vom Manifest Verlag herausgegeben Sammelband „Wie wird der Faschismus geschlagen?“ veröffentlichten Schriften)?

Aber Trotzki war sich auch der Fallstricke der Abstraktion und Verallgemeinerung bewusst. In seiner Gegenüberstellung von Adler und Kautsky lagen seine Sympathien klar mehr bei Kautsky. Trotzdem arbeitet er bei beiden die Einseitigkeit heraus. Und in seinem Aufsatz über den Briefwechsel zwischen Engels und Kautsky werden die Schwächen Kautsky mit Hilfe von Engels genauer benannt, seine „Allwissenheit und passive Selbstzufriedenheit […] Wie leicht fand er Antworten auf die verwickeltsten Fragen! Es ist wahr, Engels neigte selbst zu hastigen Verallgemeinerungen; aber er hatte dafür Adlerschwingen und einen Adlerblick, und mit den Jahren übernahm er von Marx immer mehr eine zu sich selbst gnadenlose wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit.“ Er zitierte Engels' Kritik an Kautskys Neigung zu „apodiktische Behauptungen auf Gebieten, wo Du Dich selbst nicht sicher weißt“, zu „Gemeinplätzlichem, wo eine Lücke im Studium vorlag“. In diesem Kontext schrieb Trotzki über die richtige Anwendung von Abstraktionen: „Engels machte Kautsky Vorwürfe für die vulgäre Missbilligung der ,Abstraktion' – ohne abstrakte Denkweise gibt es allgemein keine Denkweise – und gibt eine klassische Bestimmung einer lebensspendenden und einer toten Abstraktion. ,Marx fasst den in den Dingen und Verhältnissen vorliegenden gemeinsamen Inhalt auf ihren allgemeinsten Gedankenausdruck zusammen, seine Abstraktion gibt also nur in Gedankenform den schon in den Dingen liegenden Inhalt wieder. Rodbertus dagegen macht sich einen solchen mehr oder weniger unvollkommenen Gedankenausdruck, und misst die Ding an diesem Begriff, nach dem sie sich richten sollen' […]. Neun Zehntel der Fehler der menschlichen Denkweise liegen in dieser Formel.“

Der Stalinismus

Oben in der Darstellung von Trotzkis Theorie der Permanenten Revolution wurde schon vermerkt, dass die Arbeiter*innenklasse in dem rückständigen Russland zwar die Macht übernehmen, aber nicht den Sozialismus aufbauen konnte. Deshalb setzte Trotzki wie Lenin und alle Bolschewiki auf die internationale Ausdehnung der Revolution. Tatsächlich gab es auch Revolutionen in Deutschland, Österreich, Ungarn und anderen Ländern. Diese führten aber anders als in Russland nicht zum Sturz des Kapitalismus. Der zentrale Grund dafür war die Rolle der Sozialdemokratie. Das revolutionäre Russland blieb isoliert. Es bestand eine Übergangsgesellschaft, die nicht mehr kapitalistisch, aber auch noch nicht sozialistisch war. Das Land, das vorher schon wirtschaftlich und kulturell rückständig war, war durch Weltkrieg und Bürgerkrieg weiter verwüstet worden. Natürlich versuchte die Sowjetmacht, auch in nationalem Maßstab so viele Schritte wie möglich in Richtung Sozialismus zu machen. Die ersten Schritte hatten auch beachtliche Erfolge. Das erzeugte bei vielen die Illusion, dass diese Erfolge immer so weiter gehen könnten und schließlich der Aufbau des Sozialismus in einem Lande erfolgen werde. Trotzki verwendete 1930 das Bild des Baues einer Hauswand. „Man muss dem Weltproletariat klar machen, dass das russische sich kein einzelnes sozialistisches Haus bauen kann, dass ein solcher Bau im nationalen Maßstab allgemein unmöglich ist. Sie bauen eine nationale Wand des sozialistischen europäischen, aber in der Zukunft auch Welthauses. Je weiter, desto schwieriger wird es für sie, diese Wand zu errichten, weil sie ohne fristgerechten Bau der anderer Wände umgestoßen werden kann. Darüber, über einer nationalen Wand ein Dach zu errichten, kann auch nicht die Rede sein. Man muss an die gleichzeitige Arbeit mit anderen Ländern nach einem Gesamtplan herantreten.“ (Knirschen im Apparat, 13. April 1930)

Oben war schon von der sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsbürokratie die Rede, die in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg entstand und eine zentrale Rolle dabei spielte, dass die Sozialdemokratie fast aller Länder 1914 ihre internationalistischen Beschlüsse über Bord warf und ihr jeweiliges „Vaterland“ im Krieg unterstützte. Im Vergleich zu der Partei- und Staatsbürokratie, die sich in der Sowjetunion in den 1920er Jahren zu entwickeln begann, war sie aber geradezu niedlich. Diese Bürokratie begann sich zu einer eigenen Schicht, einer Kaste zu entwickeln, die ihre Privilegien verteidigte. Die nach der Revolution bestehende Rätedemokratie wurde unterhöhlt und faktisch durch die Diktatur dieses bürokratischen Apparats ersetzt. An die Spitze dieser Bürokratie gelangte Stalin, der zur Zeit der Revolution ein wenig bekanntes Mitglied der weiteren Parteiführung gewesen war. Trotzki hat diese Entwicklung ausführlich analysiert, v.a. in seiner Schrift „Verratene Revolution“. In diesem Band werden v.a. in seinem Artikel über Rakowski und „Hinter Kremlmauern“ Aspekte davon beschrieben.

Als Ergänzung bringen wir Auszüge aus der Darstellung der psychologischen Seite der Entwicklung in Trotzkis Autobiographie: „Wenn Revolutionäre, die die Eroberung der Macht geleitet haben, an einer bestimmten Etappe – „friedlich“ oder katastrophal – sie zu verlieren beginnen, so bedeutet das in Wirklichkeit den Niedergang des Einflusses bestimmter Ideen und Stimmungen in der führenden Schicht der Revolution oder den Niedergang der revolutionären Stimmungen bei den Massen selbst oder beides zusammen. Die leitenden Kader der Partei, die aus der Illegalität herauskam, waren von revolutionären Tendenzen beseelt, welche die Führer der ersten Revolutionsperiode klar und bestimmt zu formulieren und in der Praxis vollständig und erfolgreich durchzuführen imstande waren. Gerade das machte sie zu Führern der Partei und durch die Partei zu Führern der Arbeiterklasse und durch die Arbeiterklasse zu Führern des Landes. Auf diese Weise vereinigten bestimmte Personen die Macht in ihren Händen. Aber die Ideen der ersten Revolutionsperiode verloren unmerklich die Macht über das Bewusstsein jener Parteischicht, die unmittelbar die Macht über das Land ausübte. Im Lande selbst vollzogen sich Prozesse, die man insgesamt als Reaktion bezeichnen kann. Diese Prozesse erfassten mehr oder weniger auch die Arbeiterklasse, darunter auch ihren in der Partei organisierten Teil. Bei jener Schicht, die den Apparat bildete, entwickelten sich eigene Ziele, denen sie die Revolution unterzuordnen strebte. Zwischen den Führern, welche die historische Linie der Klasse verkörperten und über den Apparat hinauszublicken vermochten und dem Apparat, riesenhaft, schwerfällig, in seiner Zusammensetzung verschiedenartig, den Durchschnittskommunisten leicht aufsaugend, begann sich ein Zwiespalt herauszubilden. Anfangs hatte er einen mehr psychologischen als politischen Charakter. Der gestrige Tag war noch zu frisch. Die Parolen des Oktober hatten sich noch nicht aus der Erinnerung verflüchtigt. Die persönliche Autorität der Führer der ersten Periode war groß. Unter der Hülle der traditionellen Formen wuchs jedoch eine neue Psychologie heran. Die internationalen Aussichten verblassten. Die Alltagsarbeit verschlang die Menschen völlig. Neue Methoden, die den alten Zielen dienen sollten, schufen neue Ziele und vor allem eine neue Psychologie. Die jeweilige Etappe begann sich für viel zu viele in eine Endstation zu verwandeln. Es entstand ein neuer Typus.

Revolutionäre sind letzten Endes aus dem gleichen sozialen Stoff gemacht wie andere Menschen. Aber sie müssen doch irgendwelche ausgeprägte persönliche Besonderheit besitzen, welche es dem historischen Prozess ermöglicht, sie von den anderen zu trennen und zu einer besonderen Gruppe zu verbinden. Der gemeinsame Verkehr, die theoretische Arbeit, der Kampf unter einem bestimmten Banner, die kollektive Disziplin, die Stählung im Feuer der Gefahren bilden allmählich den revolutionären Typus heraus. Man kann mit vollem Recht von einem psychologischen Typus des Bolschewik im Gegensatz etwa zu dem Menschewik sprechen. Bei genügender Erfahrung konnte das Auge – mit einem kleinen Prozentsatz von Irrtümern – sogar nach dem Äußeren einen Bolschewik von einem Menschewik unterscheiden.

Das heißt aber nicht, dass an dem Bolschewik immer alles bolschewistisch war. Eine bestimmte Weltanschauung in Fleisch und Blut zu verwandeln, ihr alle Seiten seines Bewusstseins zu unterwerfen und die Welt der eigenen Gefühle in Übereinstimmung mit ihr zu bringen, das ist nicht allen gegeben, eher nur wenigen. Bei der Arbeitermasse wird dies durch den Klasseninstinkt ersetzt, der in kritischen Zeiten seine höchste Klarheit erreicht. Es gibt aber in der Partei und im Staat eine große Schicht von Revolutionären, die zwar in ihrer Mehrheit der Masse entstammen, sich aber schon längst von ihr getrennt haben und durch ihre Stellung in Gegensatz zu der Masse geraten sind. Der Klasseninstinkt hat sich bei ihnen verflüchtigt. Andererseits fehlt ihnen die theoretische Festigkeit und der Weitblick, um den Prozess in seiner Gesamtheit zu erfassen. In ihrer Psychologie bleiben genügend ungeschützte Stellen, durch die – bei veränderten Verhältnissen – fremde und feindliche geistige Einflüsse frei eindringen können. In Perioden des illegalen Kampfes, des Aufstandes, des Bürgerkrieges waren solche Elemente nur Soldaten der Partei. In ihrem Bewusstsein drang nur eine Saite, und sie klang nach der Stimmgabel der Partei. Als die Spannung nachließ und die Nomaden der Revolution ansässig wurden, erwachten und entfalteten sich in ihnen kleinbürgerliche Eigenschaften, Sympathien und Neigungen selbstzufriedener Beamter. […]

Ich beschränke mich hier auf die psychologische Seite der Sache und lasse die soziale Grundlage beiseite, das heißt die Veränderung der Anatomie der revolutionären Gesellschaft. Letzten Endes entscheiden natürlich diese Veränderungen. Unmittelbar jedoch stößt man zuerst auf ihre psychologische Widerspiegelung. Die inneren Ereignisse entwickeln sich verhältnismäßig langsam, dadurch der oberen Schicht die molekularen Prozesse der Umwandlung erleichternd und die Gegensätze der zwei unversöhnlichen Positionen den Augen der breiten Massen verbergend. Man muss noch hinzufügen, dass die neuen Stimmungen lange Zeit von den traditionellen Formeln verdeckt blieben; sie sind es zum Teil noch jetzt. Das machte die Feststellung, wie weit der Prozess der Verwandlung gediehen war, um so schwieriger. […] Der Widerstand gegen die theoretischen Ansprüche des Marxismus und die politischen Ansprüche der Revolution nahm für diese Menschen allmählich die Form des Kampfes gegen den „Trotzkismus“ an. Unter dieser Flagge vollzog sich die Entfesselung des Kleinbürgers im Bolschewik. Darin eben bestand mein Verlust der Macht, und das ergab die Form, in der dieser Verlust erfolgte.“

Die Linke Opposition

Gegen diese Entwicklung bildete sich Widerstand in der bolschewistischen Partei. Prominentestes Mitglied dieser 1923 entstandenen Linken Opposition war von Anfang an Trotzki. 1924/25 wurde diese Opposition durch die Parteiführung um Stalin, Sinowjew und Kamenew entmachtet. Aber bereits 1925 entstand eine neue oder „Leningrader“ Opposition (Petersburg/Petrograd war nach Lenins Tod 1924 in Leningrad umbenannt worden) um Sinowjew und Kamenew, während v.a. Stalin und Bucharin die neue Parteiführung bildeten. 1926 schlossen sich beide Oppositionsgruppen zur „Vereinigten Opposition“ zusammen.

Bei diesen Auseinandersetzungen handelte es sich nicht um persönliche Machtkämpfe. Die sich herausbildende Führung um Stalin vertrat die Interessen der sich herausbildenden Bürokratenkaste, während die Opposition die Interessen der Arbeiter*innen vertrat. Der Sieg Stalins ist deshalb nicht durch irgendwelche herausragende persönliche Eigenschaften Stalins oder durch Fehler oder Schwächen der Opposition zu erklären, sondern war Ausdruck der Verschiebung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses von den Arbeiter*innen zur Bürokratie. Die Bürokratie griff immer mehr zu Repressalien gegen die Opposition. Ende 1927 wurden viele Oppositionelle aus der Partei ausgeschlossen und kurz danach nach Sibirien, Zentralasien etc. verbannt. Sie hielten die Kommunikation zwischen den Verbannungsorten legal und illegal aufrecht, diskutierten die politischen Entwicklungen und verfassten Dokumente dazu. Die Bürokratie reagierte darauf, indem sie die Kommunikation immer weiter unterband und schließlich Trotzki aus der Sowjetunion in die Türkei ausweisen ließ.

Sinowjew und Kamenew kapitulierten sehr schnell, aber im Verlauf der Jahre kapitulierten alle Oppositionellen mit bekannten Namen und langer politischer Vergangenheit. Rakowski hielt immerhin bis 1934 durch. Aber die physischen und psychischen Kräfte der Menschen sind begrenzt und nach Jahrzehnten von politischem Kampf, der Achterbahnfahrt von Revolution und Konterrevolution waren sie am Ende. Bezeichnenderweise sah es bei vielen jüngeren Oppositionellen, die erst durch Revolution und Bürgerkrieg politisiert worden waren, anders aus. Sie blieben standhaft, bauten in den Lagern illegale Strukturen auf, diskutierten Forderungen, kämpften kollektiv für sie, u.a. durch wochenlange Hungerstreiks. Man kann sagen, dass die illegalen Strukturen der linksoppositionellen „trotzkistischen“ politischen Gefangenen der einzige Ort in der Sowjetunion war, wo noch eine Rätedemokratie bestand. Sehr viele dieser Revolutionär*innen kapitulierten nie und konnten von der Bürokratie nur durch Genickschuss an der Fortsetzung ihres Kampfes gehindert werden.

Währenddessen versuchte der ausgewiesene Trotzki mit gewaltiger Unterstützung durch seinen Sohn Leo Sedow und andere Genoss*innen, den Kontakt in die Sowjetunion zu halten und zugleich Kontakte zu Gleichgesinnten in anderen Ländern aufzubauen. So entstand nach der russischen die Internationale Linke Opposition. Zuerst betrachteten sie sich als (fast immer ausgeschlossene) Oppositionsfraktionen der offiziellen Kommunistischen Parteien und setzten auf eine Reform sowohl der Parteien als auch des Sowjetstaats. Aber ab 1933 änderte Trotzki den Kurs. Nachdem die falsche Politik der Komintern und der deutschen Kommunistischen Partei eine wichtige Rolle dabei gespielt hatte, dass Hitler an die Macht kam, und diese Katastrophe nicht zu einer politischen Erschütterung der Komintern führte, zog Trotzki die Schlussfolgerung, dass diese Parteien und diese Internationale nicht mehr reformierbar, sondern als revolutionäre Kräfte tot waren, und dass daher der Aufbau neuer Parteien und einer neuen Internationale auf der Tagesordnung stand. Zugleich hatte sich in der Sowjetunion gezeigt, dass Stalin die tiefe Krise, in die die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft das Land gestürzt hatte, überlebte und die Oppositionsgruppen, die damals neu entstanden, zerschlagen wurden, ohne dem Regime gefährlich zu werden. Trotzki zog bald die Schlussfolgerung, dass das Stalin-Regime in der Sowjetunion nicht mehr durch Reformen beseitigt werden könne, sondern durch eine politische Revolution gestürzt werden musste. „Politische Revolution“ hieß, dass diese Revolution die durch die russische Revolution geschaffenen ökonomischen Verhältnisse, insbesondere das Staatseigentum an den Produktionsmitteln, die Planwirtschaft und das staatliche Außenhandelsmonopol beibehalten müsse, aber die bürokratische Diktatur, die auf diesen Grundlagen entstanden war, stürzen und durch eine neue Rätedemokratie ersetzen müsse.

Trotzki erkannte, dass die Herrschaft der Bürokratie andernfalls nach und nach die von der Oktoberrevolution geschaffenen Eigentumsverhältnisse untergraben und der Restauration des Kapitalismus den Weg bereiten würde. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erwartete Trotzki, dass die Alternative politische Revolution oder Restauration des Kapitalismus sich schon als Ergebnis des Krieges stellen werde (s. den Text über Stalin in diesem Band). Tatsächlich ging die Sowjetunion für eine ganze Generation gestärkt aus dem Krieg hervor. Trotzdem war Trotzkis Erkenntnis richtig, dass die Bürokratie immer mehr zum Hindernis für die Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft werden würde, je komplexer und je mehr auf demokratische Kontrolle von unten angewiesen diese Wirtschaft werden würde. 1989-1991 zeigte sich, dass Trotzki sich zwar in den Fristen geirrt hatte, die grundlegenden Tendenzen aber völlig richtig erkannt hatte.

1938 wurde die Vierte Internationale gegründet, auf die Trotzki seit 1933 hingearbeitet hatte. (mehr dazu siehe den im Manifest Verlag erschienenen Sammelband „Trotzki, Trotzkismus, Vierte Internationale“)

Stalin verschärfte die Verfolgung von Oppositionelle und Ex-Oppositionellen immer mehr. Anlass war der Mord an dem Leningrader Parteichef Kirow. Es folgten drei große Schauprozesse 1936, 1937 und 1938, in denen ein Großteil der „alten Garde“ der Bolschewiki sich selbst der absurdesten Verbrechen bezichtigte, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Am 1. Januar 1937 beschrieb Trotzki aufgrund des ersten Prozesses, wie solche Selbstbezichtigungen zustande kamen: „Sämtliche Angeklagten, deren Namen mir bekannt sind, haben früher zur Opposition gehört und dann, aus Angst vor Partei-Spaltungen oder Verfolgungen, beschlossen, um jeden Preis in die Reihen der Partei zurückzukehren. Die regierende Clique verlangte von ihnen das laute Bekenntnis, dass ihr Programm falsch sei. Nicht einer von ihnen hatte das geglaubt, im Gegenteil, alle waren überzeugt, dass die Entwicklung die Richtigkeit des Programms der Opposition bestätigt hatte. Nichtsdestoweniger unterschrieben sie Ende 1927 eine Erklärung, in der sie sich fälschlicherweise „Abweichungen", „Irrtümern" und Sünden gegen die Partei bezichtigten und ihre neuen Führer, für die sie keine Achtung hatten, rühmten. In embryonaler Form sind hier schon die späteren Moskauer Prozesse enthalten.

Es blieb nicht bei der ersten Kapitulation. Das Regime wurde immer totalitärer, der Kampf gegen die Opposition – immer wütender, die Beschuldigungen immer ungeheuerlicher. Politische Diskussionen konnte die Bürokratie nicht zulassen, denn es ging nur noch um ihre Privilegien. Um Gegner ins Gefängnis zu sperren, zu verbannen, zu erschießen genügte die Beschuldigung der „Abweichung" nicht. Man musste der Opposition das Bestreben nachsagen, die Partei zu spalten, die Armee zu zersetzen, die Sowjetmacht zu stürzen, den Kapitalismus zu restaurieren. Um diese Anklage vor dem Volke zu bekräftigen, zog die Bürokratie jedes Mal die früheren Oppositionellen ans Licht, und zwar gleichzeitig in der Eigenschaft von Zeugen und von Angeklagten. So verwandelten sich die Kapitulanten allmählich in professionelle falsche Zeugen gegen die Opposition und gegen sich selbst. In allen reumütigen Erklärungen figurierte unvermeidlich mein Name, als des wichtigsten „Feindes" der UdSSR, das heißt der Sowjetbürokratie: anders hatte das Dokument keine Kraft. Anfangs handelte es sich nur um meine Abweichungen in die Richtung zur „Sozialdemokratie", an der nächsten Etappe war die Rede von konterrevolutionären Folgen meiner Politik, noch später von meinem De-facto-, wenn nicht De-jure-Bündnis mit der Bourgeoisie gegen die UdSSR usw. usw. Der Kapitulant, der den Versuch unternahm, diesen Erpressungen Widerstand zu leisten, stieß stets auf die gleiche Frage: „Also waren Ihre früheren Erklärungen unaufrichtig; Sie sind ein geheimer Feind?" So gestalteten sich die aufeinanderfolgenden Reueerklärungen zu einem Gewicht an den Beinen des Kapitulanten, das ihn in den Abgrund zog.

Sobald politische Schwierigkeiten drohten, wurden die ehemaligen Oppositionellen wieder verhaftet und verbannt, aus nichtigen oder fiktiven Anlässen: die Aufgabe bestand darin, das Nervensystem zu zerstören, die persönliche Würde zu töten, den Willen zu brechen. Nach jeder neuen Repressalie konnte man Amnestie erhalten nur durch eine verdoppelte Erniedrigung. Es wurde gefordert, in der Presse eine Erklärung abzugeben: „Ich gestehe, dass ich in der Vergangenheit die Partei getäuscht, dass ich gegen die Sowjetmacht unehrlich gehandelt habe, dass ich faktisch ein Agent der Bourgeoisie war; ich will von nun an mit den trotzkistischen Konterrevolutionären endgültig brechen …" usw. So vollzog sich Schritt für Schritt die „Erziehung", das heißt die Demoralisierung vieler Zehntausender Parteimitglieder und indirekt der gesamten Partei, der Angeklagten wie der Ankläger. Die Ermordung Kirows (Dezember 1934) hat dem Prozess der Schändung des Parteigewissens eine früher ungekannte Schärfe verliehen. Nach einer Reihe sich widersprechender und falscher offizieller Erklärungen musste sich die Bürokratie, mit einer halben Maßnahme begnügen, nämlich mit dem „Geständnis" von Sinowjew, Kamenew und anderen, dass sie für den terroristischen Akt die „moralische Verantwortung" trügen. Diese Erklärung wurde durch ein einfaches Argument entrissen: „Wenn ihr uns nicht helft, die moralische Verantwortung für die terroristischen Akte der Opposition aufzuerlegen, so zeigt ihr damit eure faktische Sympathie mit dem Terror; wir werden mit euch dann entsprechend verfahren." An jeder neuen Etappe erhob sich vor den Kapitulanten immer die gleiche Alternative: entweder sich lossagen von den früheren „Geständnissen" und sich auf einen hoffnungslosen Konflikt mit der Bürokratie einlassen – ohne Banner, ohne Organisation, ohne persönliche Autorität, – oder einen weiteren Schritt abwärts machen und sich und die anderen mit immer größeren Lumpereien belasten. So sieht die Progression des Absturzes aus! Stellte man ihren ungefähren „Koeffizienten" fest, dann konnte man im Voraus den Charakter des „Reuebekenntnisses" an der nächsten Etappe voraussagen. Ich habe mehr als einmal diese Operation in der Presse vorgenommen.

Zur Erreichung ihrer Ziele hat die GPU viele ergänzende Mittel. Nicht alle Revolutionäre haben sich in den zaristischen Gefängnissen würdig benommen: die einen bereuten, die anderen verrieten, die dritten baten um Gnade. Die alten Archive sind längst untersucht und klassifiziert. Die wertvollsten Dossiers werden in Stalins Sekretariat aufbewahrt. Es genügt, so ein Papierchen herauszuholen, damit ein hoher „Würdenträger“ in den Abgrund stürzt.

Andere, hunderte heutiger Bürokraten befanden sich in der Epoche der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges im Lager der Weißen. So zum Beispiel die Blüte der Stalinschen Diplomatie: Trojanowski, Majski, Chintschuk, Suritz etc. So die Blüte der Journalistik: Kolzow, Saslawski und viele andere. So der schreckliche Ankläger Wyschinski, die rechte Hand Stalins. Die junge Generation weiß es nicht, die alte tut, als habe sie es vergessen. Es genügt, laut an die Vergangenheit eines Trojanowski zu erinnern, und die Reputation des Diplomaten liegt in Scherben. Stalin ist darum imstande, von Trojanowski jede Erklärung und jedes Zeugnis zu verlangen: die Trojanowskis geben sie ohne Zögern.