Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Memory

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Forces et fragilités de l’enfance

Les chatons gelés, aux yeux de beaucoup – et à juste titre – sont un classique qui devrait être étudié dans toutes les écoles. Dans ce récit-poème paru chez Duculot d’abord (diverses éditions entre 1969 et 1984), puis chez Omer Marchal en 1995, l’écrivain livre son cœur comme l’enfant se livre à sa mère : de toute son âme, de toute sa tendresse, et avec la finesse de son écriture :

Tu savais la voix de la forêt et les mots qui t’inspiraient ses chansons. Tu savais... Peut-être aurais-tu pu écrire ce que te disaient les voix de la forêt et de la terre et de la rivière ! Mais voilà ! Tu n’as guère été à l’école. Tu es comme ces chatons trop précoces pour annoncer le printemps et qu’une gelée fait souffrir.

Le gamin rêveur, intelligent, seul et triste, va trouver force, réconfort, connaissance et consolation à jamais : dans les livres !

Et puis un jour je découvris un autre soleil. Dans les livres. Plus jamais je ne serais malheureux !

Un récit-poème tendre et inspirant

EXTRAIT

Je suis né à Herbeumont, le 11 avril 1911. Herbeumont, dans la province de Luxembourg, sur la Semois, est aujourd’hui un gentil village. Mais, à l’époque, celle où je vis le jour, c’était une pauvre bourgade aux rues déjetées, avec des maisons à auvent, au toit de pierres et de mortier. L’alignement des fumiers permettait de mesurer l’état de fortune des cultivateurs, assez nombreux, quoique le village fut un village d’ardoisiers. Mon village a toujours eu la réputation d’être un village pauvre, mais fier. En effet, on n’y connaissait guère de fortune, sauf celle des exploitants d’un magasin qui, depuis des générations, vendait de tout et à crédit.

A PROPOS DE L’AUTEUR

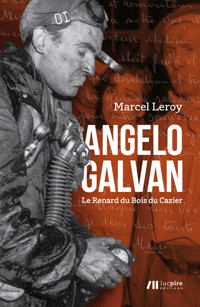

D’Herbeumont, son village natal, à Bouillon en suivant toute la Semois (il rencontrera notamment Georges Delaw, précurseur de la bande dessinée), Marcel Leroy se passionnera pour la nature, la forêt, la rivière. D’abord chroniqueur, il s’adonnera aussi au conte, à la nouvelle, et au roman. Il y dira en outre la misère, la souffrance et la mort, le lot de tant de familles d’ouvriers des ardoisières. Mais on sent aussi, à travers toute son œuvre, tout comme dans les

Chatons gelés, cette soif de vivre, de dire les autres, d’éviter la solitude.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A ma mère

PRÉFACE

Homme de tendresse fidèle et de ténacité, Marcel Leroy a eu une destinée très belle, forgée rudement de ses propres mains. Mais si le sourire de la poésie et une fraîcheur gardée intacte depuis l’enfance ont toujours éclairé les souvenirs les plus poignants ou déchirants de sa jeunesse – ce qui est le « miracle » des Chatons gelés, - une mélancolie légère n’a jamais quitté les joies de cet amoureux du bonheur.

S’il a connu le plaisir de réussir avec Les chatons gelés un maître-livre qui mérite le succès bien au-delà du terroir ardennais qu’il évoque, dans toute la francophonie, Marcel Leroy n’aura connu que le succès, très chaleureux déjà, d’une première édition qui ne déborda guère le public local. Pourtant, dès l’abord, les meilleurs critiques belges et, chose plus précieuse, la critique parlée transmise de bouche à oreille, avaient reconnu ce livre pour ce qu’il est : une des très rares belles autobiographies populistes. Ceux qui ont connu l’écrasante expérience d’une jeunesse prolétarienne sont très peu nombreux à oser en parler et à en être capables. Ce qui est moins facile, encore, c’est d’y trouver le ton juste : ni trop plaintif, ni trop vengeur, ni manifeste, ni élégie.

Pour avoir su le faire, grâce à un instinct alliant à merveille la franchise au doigté, le dur réalisme à la magie des premières années, le tableau de la misère ouvrière, l’amour des siens et l’enchantement devant la nature fraternelle, Marcel Leroy mérite une place de choix non seulement dans la bibliothèque de tous les amoureux de son Ardenne natale, mais aussi dans la littérature contemporaine de langue française. Cette réédition devrait servir, aussi, à cela.

C’est au temps des premiers bilans, à la fin de la cinquantaine, et au sommet d’un talent littéraire mûri avec la chaleureuse et vivace patience des terriens1, que Marcel Leroy écrivit Les chatons gelés. Il y raconte son enfance et sa jeunesse d’enfant d’une famille nombreuse et pauvre d’ardoisiers d’Herbeumont. Né en 1911, il a connu là, dans les années vingt de notre siècle, des conditions de misère et d’humiliation sociale qui nous surprennent, si près de nous dans le temps et dans le lieu. On les trouverait plus normales dans l’Angleterre du temps de Dickens. Comme chez Dickens, justement, la rudesse et l’émotion, le poids d’une condition oppressante et un farouche amour rêveur, une foi, malgré tout dans la douceur et dans la vie équilibrent ici poésie et hostile réalité.

Et c’est bien ici le miracle d’un cœur bon, vrai secret et vraie clé de ce beau texte. Il y a pourtant du mérite à ne pas se laisser aller dans la rancune. Marcel Leroy avait huit ans, et le cinquième enfant venait de naître quand, pour apurer les dettes, l’humble maison familiale fut vendue sur saisie notariale avec ses meubles. Mais le destin ou le hasard a des miséricordes : un vieillard venait de mourir sans enfants et la commune en mit le logement à la disposition des Leroy, que le voisinage remeublait de façon hétéroclite. Deux ans plus tard, l’hiver fut si rude qu’on en fut réduit à manger le renard à l’âcre fumet dont un oncle chasseur avait fait cadeau.

Pour le baptême du sixième enfant, le père, parti chercher des dragées, se laissa entraîner par des camarades de travail à fêter l’événement à coup de « gouttes ». Il ne rentra pas. On l’a cru mort, on a battu les bois jusqu’à l’aube pour le retrouver couché près de la voie du chemin de fer, vivant mais « inerte, délavé par la pluie qui, pendant des heures, n’avait cessé de tomber, ses habits collés par l’eau et le sang, les quelques marchandises qu’il ramenait éparpillées sur le ballast ». Il n’y eut pas de bonbons au baptême…

Marcel Leroy n’a pas un mot de reproche pour son père qui se consolait parfois, comme il le pouvait, d’une existence trop pénible. Il lui garde une affection intacte, toujours émue ; à peine devine-t-on, sous la tranquillité du récit, l’étonnement devant la sécheresse et la pieuse hypocrisie de certains notables bien-pensants, exploiteurs ou paternalistes. Ce livre ne juge pas, il raconte, il fait revivre douleurs et enchantements : le premier amour malheureux, songeur, et la magie de l’amicale Semois, de la neige entrant dans la chambre par la lucarne fendue...

Frédéric KIESEL de l’Académie luxembourgeoise

1. Né à Herbeumont le 11 avril 1911 et mort le 23 février 1973 à Libramont des suites d’un accident de la route, Marcel Leroy vécut à Bouillon depuis la fin de sa jeunesse, après avoir été un temps ardoisier comme son père. C’est en écrivant des billets pour L’Avenir du Luxembourg qu’il commença à célébrer son cher pays semoisien avec un mélange bien à lui d’observation et de rêverie. C’était le début de quarante années d’action en faveur de sa région, de son tourisme, de ses jeunes écrivains, de sa vie locale. Dans l’existence, Marcel Leroy mettait autant d’amitié simple et chaleureuse que dans ses écrits ou ses émissions radiophoniques, notamment la série des merveilleux « Bonsoir mon village » qui évoque une à une toutes les localités de la moyenne et basse Semois. Comme chez l’homme quotidien, jamais le poète ne s’y sépare du chroniqueur ou de l’humoriste attendri, du connaisseur du présent, du passé et des légendes.

Ce sont ces qualités que l’on retrouve dans des livres comme son premier roman régional Jean Cazot, Croquis et silhouettes et surtout dans Chabauchamps, village ardennais, dont, avant sa mort, Marcel Leroy avait préparé la réédition complétée de chapitres inédits. Chansons grises, chansons noires, Poème à la Semois, ou Les galets de ma rivière, récent recueil de chroniques, redisaient chacun à leur façon un certain amour de la terre natale et d’une vie faite d’affection, de rêve et de nature que Marcel Leroy n’a jamais cessé, en bon artisan inspiré, de dire avec toujours plus de bonheur, de calme maîtrise et de vérité profonde.

Par ma seule façon d’écrire, je vais me dévoiler tout entier et si je ne suis pas sincère – c’est-à-dire sans aucune pudeur – j’aurai perdu mon temps à gâcher du papier.

Marcel Pagnol, La Gloire de mon père

Comme Marcel Pagnol, de l’Académie française, écrivit ses souvenirs dans La Gloire de mon père,

Comme Victor Droguest fit écrire par Christophe Ryelandt ses Mémoires de Contrebandier ardennais,

Moi, je vous livre les miens.

Ce sont ceux d’un enfant du peuple. D’un enfant pauvre. D’un des pauvres qu’on disait les plus pauvres du village.

Sans doute, je tairai des noms. Il vaut mieux. Trop de gens vivent encore qui furent mêlés à ma vie.

Mais je dirai ce que je sais. Ce que j’ai senti. Sans avoir été à l’école. Ou si peu.

Tant pis pour ceux et celles qui n’ont pas deviné qu’un jour je les dirais.

Je suis né à Herbeumont, le 11 avril 1911. Herbeumont, dans la province de Luxembourg, sur la Semois, est aujourd’hui un gentil village. Mais, à l’époque, celle où je vis le jour, c’était une pauvre bourgade aux rues déjetées, avec des maisons à auvent, au toit de pierres et de mortier. L’alignement des fumiers permettait de mesurer l’état de fortune des cultivateurs, assez nombreux, quoique le village fut un village d’ardoisiers. Mon village a toujours eu la réputation d’être un village pauvre, mais fier. En effet, on n’y connaissait guère de fortune, sauf celle des exploitants d’un magasin qui, depuis des générations, vendait de tout et à crédit.

Mon premier souvenir remonte loin. Il est assez flou. C’est une grosse maison sur la place, avec un jeu de quilles et des hommes assis, autour de tables et, sur les tables, des verres. Beaucoup de verres. Un autre souvenir, très flou aussi, celui d’une petite vieille, toute maigre et qui trottine. C’est ma grand-mère : Léonie Cazot. Elle pouvait avoir, alors, dans les septante ans. C’est elle qui va me faire parler un peu de mes ancêtres.

Ma grand-mère est née à Bouillon. Ses parents aussi. Son père était savetier des armées du Roi de Hollande qui occupaient le château-fort. Quant à mon grand-père, il était, lui, originaire d’Herbeumont. Mort jeune, à cinquante-cinq ans, laissant une veuve et cinq enfants, il disparaissait, tué par l’ardoisière et l’alcool, tué comme presque tous les hommes qui arrachaient les pierres à la nuit des fosses. La famille Le Roy – ce nom s’écrivait encore ainsi il y a un siècle – était paraît-il originaire de France, de Bretagne. Trois frères, les frères Le Roy, peignaient à l’école d’Abraham Gilson, à l’abbaye d’Orval. A la Révolution française, fuyant les massacres et la ruine, ils s’expatrièrent. C’est ainsi que l’un d’eux s’en vint à Herbeumont et que les autres se fixèrent, l’un à Tournai et l’autre à Bruxelles. Je n’ai jamais retrouvé de peintures signées de leur nom, sauf un dessin à la plume représentant une abbaye de France. Sans doute, travaillaient-ils comme élèves ou, plus simplement, dégrossissaient-ils les toiles du célèbre Gilson. Qu’aurait pu faire l’artiste s’en venant à Herbeumont ? En remontant plus haut que mon grand-père, on trouve un pâtre. Est-ce lui ?

Le 23 janvier 1875, Jean-Baptiste Le Roy-Cazot, cultivateur-ardoisier – c’est mon grand-père – fait un échange de maison avec son frère Hubert Le Roy-Gonthy. Il obtient, moyennant un supplément de 200F la maison où mon père naîtra, de même que certains de mes frères et sœurs. La maison qui a un rez-de-chaussée, une cuisine, une chambre, une écurie et une espèce de mansarde à l’étage, n’est pas bien grande. Par contre, il y a un beau jardin, long de cinquante mètres et qui touche à l’église.

Du côté de ma mère, le passé est un peu plus flou encore. Mon grand-père maternel, Cornélius Verlinden, est né à Rumst, en Flandre orientale. Pays de briquetiers, c’est aussi un pays de chrétiens. Même assez fanatiques. C’est ainsi que mon grand-père, séminariste, avait beaucoup d’autres frères religieux ou prêtres. C’est un déserteur. En effet, en août 1870, mobilisé pour défendre la frontière franco-belge, il passe en Hollande, à Hulst, avec ses livres pour tout bagage. Une jeune fille qu’il rencontre lui fait perdre sa vocation. Il laisse la soutane et commence une série de trente-six métiers. Représentant de commerce, il fait de mauvaises affaires. Et la jeune fille ne veut plus de lui. Il en épouse une autre, laquelle décède peu après. Il va retrouver son premier amour et c’est le même refus. Désorienté, il se marie une deuxième fois. Ce nouveau mariage ne lui réussit pas mieux. Sa femme lui donne un fils, puis meurt.

C’est la débâcle. Le jeune homme, qui porte la barbe et est complètement chauve à moins de trente ans, est criblé de dettes. Pourtant, il mène une vie d’ascète. C’est un moine sans soutane mais que la destinée accable malgré ses sacrifices. A nouveau il va retrouver celle qui lui fit, malgré elle, quitter la soutane. Cette fois, elle dit « oui ». Elle a pitié. Comme elle est d’une famille aisée – elle compte des armateurs – elle paye d’abord les dettes de son futur époux et détruit les factures des créanciers. C’est le départ pour une vie nouvelle, qui sera toute droite, avec des joies et bien des peines aussi. Ils perdront plusieurs enfants, dont un grand fils, l’oncle Louis, celui qui, à vingt ans, est mort debout. En effet, quelques heures avant de mourir, miné par la tuberculose, il avait demandé à être lavé et habillé pour aller à la rencontre de la Vierge. Il avait envoyé ses frères et ses sœurs à la kermesse pour qu’ils ne soient pas tristes car pour lui la mort, même à vingt ans, n’était pas une chose triste. Et c’est debout, en priant, soutenu par son père et le curé-doyen, qu’il rendit sa belle âme à Dieu.

Dans la famille de mon père, j’ai connu l’oncle Emile, l’oncle Joseph – celui qu’on appelait le « Nonnon Blanc » – et la tante Marie. Une autre tante était morte à seize ans, au noviciat de Nancy des sœurs de la Doctrine chrétienne, sans que la famille de mon père n’ait été prévenue. Lorsqu’elle le fut, ma pauvre grand-mère ne put que pleurer sur une tombe fraîchement comblée. Ce crime, la grand-mère Léonie ne le pardonna jamais aux sœurs. Je me rappelle avoir vu mon grand-père chasser de chez nous la petite communauté d’Herbeumont. C’était peut-être trente ans après.

L’oncle Emile était l’aîné. Héritant peut-être du caractère artistique et nomade des ancêtres de l’abbaye d’Orval, il avait choisi le métier de forain. Il « faisait » les fêtes avec un tir, un jeu de massacre et une confiserie qui était une table où trônaient quelques boîtes de bonbons.

Mon père, qui eut une jeunesse qui se prolongea longtemps, « faisait » aussi les fêtes, mais pour s’amuser, au grand désespoir de ma grand-mère. Plus d’une fois, avec d’autres gars du village, il joua des tours pendables à son frère, à « notte Emile » comme il disait. « Nonnon Emile », lorsqu’il cessa son métier de forain, se fit marchand de vieux métaux et de peaux de lapins. Tous les jours il partait, au pas lent de son attelage, un mulet acheté à l’armée après la guerre de 14-18. Sa tournée commençait et se terminait chez un curé où un petit verre de bourgogne et un cigare lui disaient que la vie vaut d’être vécue. Il parvint à élever ses huit enfants dans la dignité et dans l’honneur et quand il mourut d’une stupide opération, tous les prêtres du doyenné firent au prône, l’éloge de ce brave homme, de ce compagnon de la route et du vent.

« Nonnon Blanc », lui, sortit rarement de son village. Vieux célibataire, il vécut seul à la mort de sa mère, dans une chambre au-dessus de l’école des garçons. Son unique passion était le tabac qu’il roulait en cigarettes, ou fumait dans une pipe en terre. Les courses que je faisais pour lui se résumaient à peu de choses : du lait et du tabac. Ardoisier, il fut le seul de la famille à faire ce métier depuis l’enfance jusqu’à la pension. Il le fit avec beaucoup de courage et d’habileté. Durant quelques années, il travailla avec mon père sur le même chantier. Tous les matins, il venait le chercher pour, ensemble, faire la route et, souvent, sans se dire un mot. La route qui avait plus d’une lieue. Un jour que le comptable des ardoisières refusait de donner un acompte à mon père – un acompte qu’il n’avait pas gagné - « Nonnon Blanc » fit voler d’un coup de poing tout ce qui se trouvait sur le bureau en menaçant le pauvre employé, tout blême, de lui faire son affaire s’il ne donnait pas l’argent. Le patron, M. Pierlot, fut appelé. Il calma tout le monde et mon père put partir avec l’acompte demandé.

L’oncle Joseph fut toujours bon pour la famille et je crois bien que, célibataire, il donna parfois un coup de main pour payer, ou bien un loyer, ou une note de pain. C’est à cela que j’ai pensé quand je suis allé le veiller, alors qu’il mourait d’un cancer à l’estomac, à Corbion, un village où, on se demande pourquoi, il s’était expatrié.

La tante Marie, elle, m’a toujours fait l’effet d’être un peu plus distante que les oncles Emile et Joseph. Elle avait dû être jolie. Je la vois avec des cheveux noirs et frisés, une taille élancée et mince, sans maigreur. Elle tenait un café à Herbeumont. Un bel établissement, ma foi. Puis elle quitta Herbeumont pour habiter Mortehan où, avec son mari, ils devinrent propriétaires d’une ferme assez importante. A partir de ce moment, je ne la vis plus que tous les dimanches quand j’allais avec mon père lui dire « bonjour ». Ils avaient trois enfants, deux filles et un garçon. Un fils arrivé au déclin de la jeunesse de ma tante.

Ma mère, de nationalité hollandaise, s’en était venue à Herbeumont comme servante d’une famille anversoise, laquelle possédait une villa au pays de mon père.

Celui-ci, qui avait eu une jeunesse assez longue entrecoupée par une absence de trois ou quatre années passées en Amérique où il avait vécu une vie de bohème parmi les Noirs et les Peaux-Rouges, la remarqua et trouva qu’il serait temps pour lui d’évoluer vers la sagesse. Il ne savait pas un mot de néerlandais. Ma mère, pas un mot de français. Ils se comprirent pourtant. Comme quoi, en amour, il n’y a pas que la langue qui parle. Mon grand-père maternel s’informa néanmoins au sujet des qualités et défauts de son futur gendre. Et l’informateur fut le curé Arnould qui fit tous les éloges de son paroissien. Le mariage eut lieu à Hulst, en Hollande. Les témoins de mon père étaient l’oncle Emile et l’oncle Félicien, le mari de tante Marie qui, avec son chapeau plat et habillé de noir, ressemblait à s’y méprendre à un pasteur de l’Eglise réformée.

Après la noce, tout le monde s’en vint au pauvre village gris, perdu dans la forêt ardennaise. Une vie nouvelle commençait. Une vie qui, pour ma mère, serait longtemps triste. Aussi triste que le village où elle venait enterrer sa jeunesse.

Que furent pour ma mère ces années d’adaptation ? Ce furent, certes, des années de grisaille. Et il lui était pénible d’apprendre le français dans un milieu ne parlant que le patois. Aussi vivait-elle comme une emmurée dans le village gris. D’autre part, mon père, qui était le plus jeune de sa famille, était le gâté de sa mère qui lui pardonnait tout. N’avait-elle pas hypothéqué sa maison pour qu’il puisse revenir des Amériques ?... Il était le gâté de ses frères aussi. Un jour, ma mère, qui commençait à comprendre quelques mots de sa langue nouvelle, surprit un conciliabule dans la ruelle séparant la maison du jardin. « Renvoie chez elle la Flamande », disait un de mes oncles à mon père. « La Flamande »... ce nom chargé d’indifférence, et parfois de mépris, devait, longtemps, attrister ma mère.

Prisonnière d’un milieu qu’elle ne comprenait pas, elle pria Dieu de lui donner des enfants. Une fille vint. Puis ce fut moi qui vis le jour deux ans plus tard. Bien sûr, pour ma mère, c’était un peu de soleil. Et pourtant, nous devînmes bien vite, pour elle, une source de gêne. C’est que mon père n’avait guère changé ses habitudes de jeunesse. Il était élégant et beau garçon et, comme presque tous les hommes des carrières d’ardoises, il buvait un peu plus que de raison. J’ai vu, je m’en souviens, ramener, ivres, trente ou quarante ardoisiers qu’un camion débarquait sur la place du village. Et ce camion était celui de la firme qui les occupait. J’ai vu, un jour que, tout gosse, j’étais allé avec mon père au chantier, les ouvriers assis sur leur maillet, en cercle, et se passer de main en main une grande louche pleine d’alcool qu’on vidait d’une bouilloire noircie par le feu.

Le lundi, c’était jour de fête. On jouait aux quilles. En buvant. Et, parfois, le lundi durait jusqu’au samedi. Le patron ne disait rien. Le contremaître non plus. Ils tenaient à leur vie. Ils devaient se taire. Il y avait des estaminets sur les routes des ardoisières. Des chapelles comme on disait. Et un économat où les ardoisiers s’approvisionnaient en vivres. Mais on y vendait aussi de l’alcool. Le salaire, quand il était suffisant, réglait tout à la fin du mois. Les jours de paie, il n’était pas difficile de voir si le père rentrait les mains vides ou avec quelques pièces en poche. S’il ne rapportait rien, le seuil de la porte franchi, il criait très fort : « Ne me regarde pas ainsi ! Il n’y a pas de sous pour toi. » Et la mère baissait la tête. Et pour que ne s’effrayent pas les enfants, elle les déshabillait et les mettait au lit.

Plus tard, devenu grand, j’ai beaucoup songé à ceux-là que la poudre, l’alcool et la silicose tuaient très jeune. Et je leur ai beaucoup pardonné. Comme je les ai beaucoup aimés. Car – et ce que je dis est vrai – ce que faisaient ces tireurs de pierres, il n’est pas une bête, même sous la schlague, qui aurait pu le faire.

C’était un vieux, je me souviens, qui habitait tout près de chez nous. On l’appelait « le père dou gros Jules », mais je pense que son nom était Moniot. Il était aveugle. Les jours de soleil, il venait s’asseoir sur le seuil usé de sa maison. Sans parler. Et un jour j’appris comment il était devenu aveugle. Il travaillait dans la fosse, où il portait des pierres. Des pierres pesant souvent deux cents kilos et même davantage. Vint une fois où il s’en présenta une de trois cents kilos. « Le père dou gros Jules » était un costaud. Comme tous les manœuvres de fond d’ailleurs. On aurait pu couper la pierre en deux. Mais, lui, dit : « Telle qu’elle est, je la monterai ». Et la pierre sur le dos, il grimpa à l’échelle. Hélas ! Quand il quitta la fosse, il ne vit plus la lueur du jour. Quelque chose avait éclaté dans sa tête. Il était aveugle.

Et, un jour, le bruit de la mitraille vint se mêler au chant des oiseaux et au rire des enfants.

Parmi beaucoup de souvenirs très flous, je garde vivaces ceux des premiers jours d’août 1914.

Je suis à la fenêtre comme un petit garçon docile. J’ai un peu plus de trois ans. Docile envers mes parents, je crois l’avoir toujours été. Est-ce parce que mon enfance fut souffreteuse ? C’est possible. A peine venu au monde, une hernie m’oblige à porter un bandage que je garderai pendant des années. Un an plus tard, grièvement brûlé, je dois longtemps rester immobilisé sur mon ventre. Peu après, une vilaine pneumonie me tient, un moment, plus près de la mort que de la vie.

Je suis à la fenêtre. Deux hommes traînent un autre homme. Il est ivre. Il porte un grand sabre attaché à la ceinture par une ficelle. Il hurle : « C’est la guerre ». Cet homme c’est le « Joseph dou d’Gilles », un brave vieux qui vit seul à l’entrée du village.

Le lendemain, devant la maison, il y a beaucoup de soldats. Ils ont des pantalons rouges. Assis sur les fascines qui entourent le fumier, ils tendent leur gobelet que ma mère remplit de café. Le jour passe. Quand le matin se lève, les soldats à pantalon rouge ont disparu. Dans l’après-midi, des cavaliers à casque plat et habillés de gris apparaissent dans ma fenêtre. Ils ont, à la main, une lance avec, au bout, un petit drapeau qui tremble.

Soudain, un coup de feu claque. Les cavaliers se dispersent. Et puis, d’autres coups de feu encore. Mes parents s’affolent. Ils me prennent et, avec moi, ma sœur et un petit frère qui a un an. Et nous voici dans le fenil de la maison voisine. Mais la fusillade devient de plus en plus intense. Au-dessus de nos têtes, le toit vole en éclats et, sous la porte de la grange, des balles sifflent, qui font des étincelles. Profitant d’une brève accalmie, nous quittons le fenil. La rue est pleine de gens qui fuient vers le bois de Danseau. Sur le pont du chemin de fer, je vois une mule couchée au travers de la route. Ses pattes bougent encore. Accroché au parapet, un homme crie qu’on le prenne ou qu’on l’achève. Derrière nous, le village brûle.

Nous passons la Semois au moulin Deleau et quand le soir tombe je me vois allongé au pied d’un chêne, sur un lit d’herbes sèches. On alimente mon petit frère avec de l’eau de la rivière qu’on va chercher dans un sabot. Et le ciel est rouge. Très rouge. Comme s’il saignait.

Le lendemain, à travers bois, nous partons vers Cugnon. Je suis dans les bras de mon père, mon petit frère dans ceux de ma mère, et ma sœur qui a cinq ans trottine derrière nous. Un jeune homme la voit, la prend et quand on la cherche, ma petite sœur a disparu. On l’a retrouvée huit jours plus tard, à Bertrix. Reconnue par un médaillon qu’elle portait au cou. C’est l’abbé Arnould qui, ayant été curé à Herbeumont, permit de l’identifier.

Ces huit jours avaient été terribles pour ma petite sœur. Pour mes parents aussi. Le jeune homme de Bertrix, un appelé Vaulet, pris par les Allemands, n’avait pas voulu se séparer d’elle. Obligé d’aller enterrer les morts de la bataille de Luchy, il avait, avec la petite, parcouru tout le champ de bataille. Et plus tard, revoyant des morts les yeux grands ouverts, ma sœur demandait : « Pourquoi enterrait-on ces soldats vivants ? »

A Cugnon, nous fûmes hébergés dans la famille Hennon dont la maison regardait la rivière. Je revois le logis avec des espaliers sur la façade. Derrière, il y a un grand verger. Et je suis heureux.