Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Saint-Simon

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Henry Kissinger doit-il être déféré devant le Tribunal international de La Haye pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et pour conspiration impliquant le meurtre, l'enlèvement et la torture ?

Oui, répond clairement l'écrivain, journaliste et essayiste anglais, Christopher Hitchens, à travers une enquête serrée, fondée sur des documents secrets, et récemment déclassifiés par les autorités américaines.

On apprend comment le Prix Nobel de la paix 1973 a cyniquement organisé les bombardements de populations civiles au Laos et au Cambodge, comment il a fait assassiner le général chilien Schneider pour tenter de barrer la route à Allende, comment il a installé le général Pinochet, comment il a soutenu secrètement la tentative d'assassinat de Mgr Makarios à Chypre, comment il a ruiné l'expérience d'un régime démocratique au Bangladesh. En fait, ce livre montre, d'une manière exceptionnelle et précise, comment un pouvoir démocratique comme celui des États-Unis peut organiser des crimes à l'échelle mondiale, et révèle également les vraies motivations d'Henry Kissinger : cynisme, argent, pouvoir ...

Découvrez sans détour, grâce à cet essai, la face cachée d'Henry Kissinger.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "Hitchens, dont le livre fait l'effet d'une bombe outre-Atlantique, dénonce ce qu'il appelle les "crimes" d'Henry Kissinger. Son réquisitoire, sans appel, s'appuie sur des documents secrets tout récemment "déclassifiés" par la CIA, l'Agence centrale de renseignements américaine."

(Ph. B.,

La Dépêche du midi,

22 juin 2001)

A PROPOS DE L'AUTEUR

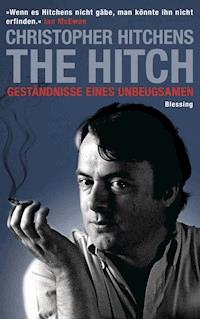

Écrivain et journaliste d’origine anglaise,

Christopher Hitchens est né à Portsmouth, en 1949. Diplômé en philosophie, sciences politiques et sciences économiques du Balliol College d’Oxford cet anglo-américain a été est successivement rédacteur et critique littéraire pour des journaux prestigieux comme

The Atlantic Monthly,

Vanity Fair,

Slate,

World Affairs ou

The Nation. Volontiers qualifié d’« électron libre », il est notamment l’auteur à succès d’un best-seller sur Mère Teresa, publié chez Verso en 1995 et d’un ouvrage intitulé

Dieu n’est pas grand, sur l’athéisme et la nature des religions en 2007. En 2010, frappé par la maladie il a voulu faire de sa mort une oeuvre:

Vivre en mourant, ultime geste romanesque avant de s’éteindre le 15 décembre 2011 à Houston.

EXTRAIT

Je suis un adversaire politique d’Henry Kissinger, je le dis d’emblée. Je n’ai pas pour autant utilisé, dans ces pages, toutes les données compromettantes dont je dispose à l’encontre du prix Nobel de la paix. Je n’évoque, ici, que les infamies qui pourraient, ou devraient, constituer la base et les motifs d’une action en justice pour crimes de guerre, pour crimes contre l’humanité, pour atteinte au droit coutumier ou international, enfin pour conspiration impliquant le meurtre, l’enlèvement et la torture.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Note de l’éditeur

Les événements que retrace le livre de Christopher Hitchens se situent dans un contexte historique très précis : de l’été 1968 à janvier 1977. Des événements qui ont marqué, sinon dominé, l’actualité internationale de cette période, comme la guerre du Vietnam, l’assassinat d’Allende, la tragédie du Pakistan oriental – l’actuel Bangladesh –, la crise chypriote, le drame du Timor-Oriental.

En 1968, Richard Nixon devient le candidat officiel du parti républicain à la Maison-Blanche. Après une rude bataille, il est élu au scrutin de novembre, face au démocrate Hubert Humphrey. Pendant sa campagne électorale, Nixon avait déjà auprès de lui, comme conseiller occulte, Henry Kissinger. Dès son installation à la Maison-Blanche, en janvier 1969, il le nomme à la tête du National Security Council (Conseil national de sécurité), le fameux NSC qui définit et supervise l’ensemble des actions diplomatiques et militaires des États-Unis.

Henry Kissinger occupera cette fonction pendant toute la première présidence de Nixon. Celui-ci se représente en novembre 1972 et il est réélu à une très large majorité (61 %), en dépit de l’« affaire du Watergate » qui a éclaté au mois de juin de la même année.

Kissinger, tout en gardant la direction du NSC, devient, après cette réélection, secrétaire d’État, l’équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Nixon, mis en cause personnellement dans l’affaire du Watergate, et confronté à une procédure d’impeachment entamée contre lui, choisit de démissionner le 8 août 1974. Le vice-président Gerald Ford lui succède.

Henry Kissinger est maintenu dans l’ensemble de ses fonctions, qu’il gardera jusque janvier 1977, date à laquelle Ford cède la Maison-Blanche au démocrate Jimmy Carter.

Préface

Ce livre brise une idole. Universitaire, conseiller de Nelson Rockefeller, inspirateur de la politique Nixon de 1968 à 1974, ministre des Affaires étrangères à partir de 1972 sous Nixon et Gerald Ford, Henry Kissinger est l’un des plus célèbres Américains du siècle, prix Nobel de la paix et auteur mondialement révéré. En son temps, l’éclat de son action, l’intelligence de ses analyses, la richesse de sa personnalité en ont fait une sorte de héros populaire, un personnage pittoresque et brillant, affecté d’un accent allemand à couper au couteau, mais doté d’un regard malicieux et d’un sens aigu de la repartie. Toujours entre deux avions, négociant sans cesse avec les grands de ce monde, plus respecté que son propre président, on lui a prêté à la fois de flatteuses conquêtes féminines, un quotient intellectuel hors du commun et même une ambition présidentielle. Il fut dans les années soixante-dix l’icône mondiale de la politique américaine.

Henry Kissinger avait débuté dans la carrière en devenant l’un des spécialistes mondiaux de l’Europe du congrès de Vienne, chef-d’œuvre d’équilibre diplomatique à ses yeux, qui permettait de sortir de quinze années de guerre européenne et d’assurer pour quelques décennies la stabilité du Vieux Continent. Il fut ainsi le disciple de Metternich, le chancelier qui fut le démiurge, en 1815 et après, de cette Sainte Alliance vouée à la stabilité des vieilles monarchies. Les admirateurs du « dear Henry » auraient dû remarquer que le congrès de Vienne avait aussi mis fin à l’espérance révolutionnaire née en 1789, qu’il était la coalition conservatrice de ceux que l’idée de souveraineté populaire et de droits de l’homme révulsait.

C’est la démystification que conduit Hitchens. Pour lui, Kissinger n’est pas le magicien de la diplomatie qu’on se plaît à décrire. Il a bien au contraire mené une politique à la fois inefficace et criminelle. Il a indûment prolongé la guerre du Vietnam, jeté la désolation au Cambodge, déclenché des massacres épouvantables en Indonésie, fait tomber et assassiner Salvador Allende, président légitime d’un pays pacifique et démocratique, provoqué une guerre à Chypre et instauré une partition de fait de l’île, à la fois sanglante et absurde. Bref, pour Hitchens, ce génie de la politique étrangère laisse un héritage calamiteux. Il mérite, de surcroît, de passer devant un tribunal international.

Au-delà du cas Kissinger, la démonstration a valeur générale. On fustige souvent, dans les milieux diplomatiques, la naïveté des militants des droits de l’homme et l’utopie funeste d’un système mondial régi par l’arbitrage des « machins » humanitaires. On déplore tout autant la maladresse des ONG, incapables de voir plus loin que le bout de leur morale, le tintamarre de ces médecins, pharmaciens, reporters ou dentistes sans frontières qui s’allient aux médias et à une opinion ignare pour déranger les subtils arrangements des chancelleries qui savent, elles, ce que rapport de forces veut dire.

À ces dangereuses illusions, on oppose le bon sens des professionnels, la mécanique rude mais sûre des intérêts nationaux, la sagesse des politiques d’équilibre entre puissances, l’art du compromis entre ennemis, pratiqués depuis toujours au Quai d’Orsay ou au Département d’État. Il vaut mieux, plaide-t-on, s’appuyer sur ce savoir millénaire, celui de la realpolitik, qui déplaît aux moralistes mais favorise, in fine, la paix entre nations hostiles, que de se battre contre des moulins, seraient-ils actionnés par des dictateurs. Ceux qui croient encore à ce catéchisme liront avec profit le réquisitoire argumenté de Christopher Hitchens. Incarnation même de la realpolitik, Kissinger mène une politique néanmoins inefficace, confuse, née d’obsessions plus que de raisonnements et, qui plus est, notoirement criminelle. Dans son cas, c’est la tradition qui a tort et les droits de l’homme sont la boussole qui lui a manqué.

À l’époque, ces interrogations n’ont guère effleuré l’opinion. Bien sûr, les militants dénonçaient rituellement l’« impérialisme américain » et le soutien des États-Unis apporté un peu partout aux dictatures les plus répressives, à commencer par celle du Vietnam du Sud. Mais la droite expliquait qu’il fallait bien faire pièce à l’autre impérialisme, celui de l’URSS, et que l’on n’avait guère le choix de ses alliés. « Ce sont des barbares, mais ce sont les nôtres. » L’adage désignait ces régimes de droite qui enfermaient la gauche, fusillaient les opposants, torturaient les militants, mais avaient aux yeux des États-Unis l’immense avantage de combattre un communisme dont la dynamique paraissait souvent irrésistible. Nous étions aux temps de la guerre froide et la préoccupation des droits de l’homme ne prendrait son essor – provisoirement – que sous Jimmy Carter, c’est-à-dire juste après le retrait d’Henry Kissinger de la politique active.

Sans doute est-ce la réserve que l’on opposera au travail d’Hitchens. Il conduit son réquisitoire de manière rigoureuse, mais unilatérale. Les défenseurs du prix Nobel de la paix argueront que les moyens brutaux employés à l’époque dérivaient des nécessités du combat anticommuniste. C’est pour empêcher, dira-t-on, l’avènement d’un régime totalitaire au Vietnam – crainte qui s’est ensuite vérifiée – que les États-Unis ont mené cette sale guerre pendant plus de quinze ans. En vertu de la « théorie des dominos » – la crainte d’une contagion révolutionnaire dans toute l’Asie du Sud-Est –, le « monde libre » a créé au Vietnam une sorte d’abcès de fixation qui a bloqué l’expansion communiste dans cette région du monde. Ce à quoi on rétorquera que c’était s’ingérer dans les affaires intérieures de pays indépendants et entretenir un conflit meurtrier pour un résultat finalement tout aussi désastreux. Le débat n’est pas fini, loin de là, et le livre d’Hitchens aura à coup sûr le mérite de le rouvrir.

Kissinger avait innové parce qu’il paraissait sortir, sans idéalisme aucun, de la simple logique des blocs qui prévalait depuis 1948, qu’il se référait, non plus au simple anticommunisme, mais précisément à la realpolitik des puissances nationales. Réaliste fut le choix de mettre fin, « tout en gardant sa crédibilité » (c’est-à-dire en intensifiant d’abord les bombardements), à la guerre du Vietnam. Il mit plus de six années pour y parvenir et l’affaire se solda néanmoins par une déroute. Réaliste fut aussi sa politique au Moyen-Orient, entachée de lourdes erreurs, mais cherchant l’équilibre entre Israël et ses ennemis. Réaliste enfin, et surtout, fut la décision de normaliser les relations avec la Chine communiste, destinée à équilibrer par cette « alliance de revers » le poids de la puissance soviétique. On sortait des affrontements strictement idéologiques de la guerre froide en jouant sur les contradictions internes du camp communiste : Metternich prenait pied à la Maison-Blanche et l’intelligence manœuvrière remplaçait l’esprit de croisade.

Un cynique dévoué à la défense habile des intérêts occidentaux et à l’instauration d’une paix fondée sur l’équilibre : tel est le souvenir que laisse cet intellectuel transfiguré par la politique. Telle est l’image un peu convenue que veut briser Christopher Hitchens. À plusieurs occasions, minutieusement étudiées par lui sur la base des documents publiés et des mémoires disponibles, Hitchens démontre que la politique de l’intérêt national est tout aussi confuse, irrationnelle et inefficace que celle des droits de l’homme. Avec cette différence : par les violations de la loi et les crimes qu’elle a suscités, elle peut aujourd’hui entraîner la mise en accusation d’Henry Kissinger devant les tribunaux internationaux. Première accusation : Hitchens montre comment, avant l’élection de Nixon en 1968, Kissinger fut au centre d’un ténébreux complot visant à retarder la conclusion de la paix au Vietnam pour empêcher le candidat démocrate Hubert Humphrey d’en bénéficier. Si les accusations d’Hitchens sont établies, Kissinger aurait ainsi favorisé la prolongation d’une guerre qui se terminera six ans plus tard par la déconfiture américaine mais occasionnera entre-temps des dizaines de milliers de morts dans les deux camps. Il s’agit ensuite, parmi bien d’autres exemples, des bombardements décidés par le couple Nixon-Kissinger pour renforcer leur position de négociation. Menés à l’aveugle en sacrifiant délibérément la population civile, ils étaient destinés à assurer la « crédibilité » de la politique américaine, vieille obsession de la realpolitik. Ils peuvent aujourd’hui être rangés dans la catégorie des crimes de guerre, tant ils ont causé de massacres parmi la population vietnamienne et cambodgienne, alors que leur nécessité militaire apparaît pour ce qu’elle est : une sanglante gesticulation menée au nom de concepts vagues, aux conséquences géopolitiques désastreuses. C’est en effet à la suite de l’inclusion du Cambodge dans la guerre – ses provinces frontalières servaient de base arrière à la guérilla communiste – que s’installa au pouvoir à Phnom Penh l’une des plus terribles dictatures totalitaires du siècle, celle des Khmers rouges. Comme quoi le sens des rapports de forces et la profondeur historique de la diplomatie professionnelle peuvent être pris en défaut.

L’affaire chilienne, qui vit la déstabilisation du régime démocratique de Salvador Allende et son exécution par les militaires putschistes dirigés par Augusto Pinochet, est sans doute la plus accablante (sans parler de Chypre ou du Timor-Oriental). Dans le cas chilien, il apparaît clairement que Kissinger a ordonné plusieurs assassinats politiques dans des conditions parfaitement illégales, en même temps qu’il déclenchait, sur la base de fumeuses considérations sur le danger communiste en Amérique latine, une répression d’une férocité inouïe. Rappelons pour mémoire que le gouvernement Allende était dominé par les socialistes – non par les communistes – et qu’il n’a porté atteinte à aucune liberté publique. Son renversement par la force n’obéissait à aucune nécessité stratégique, sinon l’obsession anticommuniste du gouvernement américain et les intérêts trébuchants de quelques multinationales.

Pour ces crimes, Augusto Pinochet doit aujourd’hui être traduit devant un tribunal. Or, un homme armait, encadrait, orientait Pinochet : Henry Kissinger. Étrange serait la situation où la marionnette passerait devant les juges pendant que le marionnettiste serait épargné…

Laurent Joffrin

Ce que la presse en dit

« Pour Christopher Hitchens, un journaliste américain, [Henry Kissinger] a joué un rôle de premier plan. Hitchens, dont le livre fait l’effet d’une bombe outre- Atlantique, dénonce ce qu’il appelle les “crimes” d’Henry Kissinger. Son réquisitoire, sans appel, s’appuie sur des documents secrets tout récemment “déclassifiés” par la CIA, l’Agence centrale de renseignements américaine. »

Henry Kissinger, prix Nobel… de la guerre, La Dépêche du midi, Ph. B., 22 juin 2001

« Le journaliste britannique Christopher Hitchens a effectué l’inventaire des agissements du “magicien de la diplomatie” qui pourraient, à l’aube de la nouvelle jurisprudence internationale, constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres délits justiciables. Ses révélations, fondées pour l’essentiel sur des documents officiels américains récemment “déclassifiés”, contredisent les versions présentées par l’intéressé dans trois volumes de Mémoires aussi massifs que tendancieux. »

Les crimes de guerre de M. Henry Kissinger, Le monde diplomatique, Ibrahim Warde, octobre 2001

La genèse d’un criminel de guerre

Je suis un adversaire politique d’Henry Kissinger, je le dis d’emblée. Je n’ai pas pour autant utilisé, dans ces pages, toutes les données compromettantes dont je dispose à l’encontre du prix Nobel de la paix. Je n’évoque, ici, que les infamies qui pourraient, ou devraient, constituer la base et les motifs d’une action en justice pour crimes de guerre, pour crimes contre l’humanité, pour atteinte au droit coutumier ou international, enfin pour conspiration impliquant le meurtre, l’enlèvement et la torture.

Au-delà de ces forfaits, j’aurais pu retenir le cas des Kurdes irakiens qu’il encouragea vicieusement à prendre les armes, en 1974 et 1975, contre Saddam Hussein. Après que Saddam eut conclu un accord diplomatique avec le chah d’Iran, ces Kurdes furent, délibérément, livrés à l’extermination. Les conclusions du rapport d’Otis Pike – un membre du Congrès américain – révèlent la froide indifférence de Kissinger envers la vie humaine et les droits de l’homme. Ces faits relèvent néanmoins d’une realpolitik perverse, et ne contreviennent à aucune loi connue.

J’aurais pu rappeler la façon dont Kissinger a couvert le régime d’apartheid en Afrique du Sud. Il s’agit d’un dossier moralement abject, aux répercussions terribles, dont la déstabilisation de l’Angola voisin. Ce n’est, cependant, il nous faut le reconnaître, qu’un épisode particulièrement sordide de la guerre froide. Cette politique, dans ses grandes lignes, aurait été identique, quelles que fussent l’Administration américaine en place, le responsable du NSC, ou le secrétaire d’État.

J’aurais pu évoquer la manière dont Kissinger a dirigé la Commission présidentielle sur l’Amérique centrale, au début des années quatre-vingt. Cette Commission, nommée par le lieutenant-colonel de marine Oliver North, a blanchi les activités d’un commando de la mort dans la région.

Et que dire, enfin, de la protection politique que Kissinger accorda à la dynastie Pahlavi en Iran, quand celle-ci régnait par la torture et la répression ? La liste pourrait être longue, très longue, et cet inventaire lève parfois un curieux voile sur la nature profonde de Kissinger. Par exemple, lorsqu’il incita fermement le président Ford à ne pas recevoir l’« inconvenant » Alexandre Soljenitsyne, alors qu’il se posait en ennemi des plus audacieux et des plus rigoureux du communisme… Il serait injuste, toutefois, d’accuser un seul homme de toutes ces cruautés – et de ce cynisme – qui ont marqué des décennies entières.

Je ne les ai donc pas retenues. Je me suis attaché à l’analyse des seuls crimes qui peuvent – qui devraient – légitimer un acte d’accusation précis, qu’ils découlent ou non d’une « politique générale ».

Voici la liste :

L’assassinat collectif, délibéré et à grande échelle, de populations civiles en Indochine.

La collusion délibérée en vue d’un meurtre collectif et massif, et plus tard d’individus isolés au Bangladesh.

La planification de l’assassinat d’un officier supérieur d’une nation démocratique – le Chili – contre laquelle les États-Unis n’étaient pas en guerre.

L’implication personnelle dans un projet visant à assassiner le chef d’État d’un pays démocratique : Chypre.

L’incitation et le soutien d’un génocide au Timor-Oriental.

L’implication personnelle dans un plan conçu pour kidnapper et assassiner un journaliste vivant à Washington DC.

Cette liste n’est pas exhaustive. De plus, certains de ces crimes ne peuvent être reconstitués que prima facie puisque M. Kissinger a organisé la rétention ou la destruction d’une grande partie des preuves susceptibles de le confondre. Ce qui pourrait, au demeurant, s’apparenter à une obstruction délibérée et préméditée de la justice.

Aujourd’hui, toutefois, l’« immunité souveraine » pour des crimes d’État ne constitue plus un argument décisoire de défense. Comme je le montre dans cet essai, Kissinger a pris toute la mesure de ce changement décisif quand ses ennemis, en grande partie, n’en sont pas, ou peu, conscients. L’offensive des magistrats espagnols et le verdict de Londres dans l’affaire Pinochet, comme les verdicts du Tribunal pénal international de La Haye, le TPI, ont détruit le bouclier qui pouvait, autrefois, protéger des crimes commis au nom de la raison d’État. Il n’y a plus, désormais, aucun obstacle juridique qui puisse empêcher qu’un mandat d’arrêt ne soit lancé contre Kissinger. Il n’y a pas non plus de procédure qui lui permettrait, juridiquement, de faire échec à un tel mandat. Il existe, en effet, déjà un nombre important de tribunaux où le droit commence à rattraper la réalité. Sans compter le précédent de Nuremberg, auquel les États-Unis se sont solennellement engagés à se conformer.

Ne pas instruire le procès de Kissinger constituerait, par conséquent, une double entorse à la justice : violer le principe essentiel selon lequel les plus puissants ne sont plus au-dessus des lois ; suggérer que les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont exclusivement réservés aux perdants, ou à des despotes de second rang régnant sur des pays relativement secondaires. En bref, le principe inavouable de « deux poids, deux mesures », s’avérerait entièrement fondé.

Un grand nombre, voire la totalité de ceux qui ont été complices de Kissinger dans ses actions criminelles sont actuellement sous les verrous, ou dans l’attente d’un jugement. Son impunité est fétide : son odeur monte jusqu’au ciel. Si nous lui permettions de persister, nous confirmerions, à notre grande honte, le constat du philosophe Anacharsis : les lois, affirmait-il, ressemblent à des toiles d’araignée, suffisamment solides pour ne retenir que les faibles, mais trop ténues pour retenir les forts. Au nom des innombrables victimes, aussi bien connues qu’inconnues, il est temps que la justice retrouve l’exercice de tous ses droits.

À propos d’Henry

Le 2 décembre 1998, Michael Korda était interviewé, devant une caméra, dans son bureau, chez l’éditeur Simon & Schuster, un des magnats de l’édition newyorkaise qui a édité des auteurs aussi variés que Tennessee Williams, Richard Nixon, Joan Crawford et Jo Bonanno. Ce jour-là, Korda parlait de la chanteuse Cher, dont le portrait ornait le mur derrière lui. Soudain, le téléphone sonna. On le prévenait de rappeler le « docteur » Henry Kissinger aussi vite que possible. Esprit universel, Korda sait – au gré des nécessités éditoriales de notre époque vertigineuse – comment passer, en un clin d’œil, de Cher à des considérations politiques de haut vol. La caméra, qui continuait de tourner, a enregistré la scène*.

Comme il demande à sa secrétaire de composer le numéro 759-7919 (celui du cabinet Kissinger Associates), Korda plaisante et déclenche l’hilarité générale en disant que le vrai numéro devrait être : « 1-800-CAMBODGE… 1-800-BOMBARDEZ LE CAMBODGE. » Après un silence très calculé (aucun éditeur important n’aime être dérangé quand il reçoit des visiteurs, surtout s’il s’agit de journalistes), on l’entend claironner : « Salut, Henry, comment vas-tu ?… On te fait autant de publicité que tu veux dans le New York Times, mais pas du genre qu’il te faudrait… moi aussi je pense qu’il est très, très discutable que l’Administration puisse annoncer qu’ils vont révéler ces documents… […]. Henry, c’est vraiment scandaleux… ouais… il y a aussi la juridiction. C’est un juge espagnol faisant appel à une cour anglaise pour un chef d’État chilien. Il s’agit donc… D’ailleurs, de toute manière, l’Espagne n’a aucune possibilité d’action juridique sur des événements chiliens… Tout cela ne tient pas debout… »

À partir de ce petit échange, à travers l’œil de cette caméra, il est possible d’en savoir beaucoup sur Henry Kissinger : confortablement installé dans son bureau de Kissinger Associates, malgré son réseau tentaculaire dans le monde des affaires, qui va de Belgrade à Beijing, malgré les innombrables protections dont il jouit dans les directoires et conseils d’administration, il tremble chaque fois qu’il apprend l’arrestation d’un dictateur. Certes, la conversation avec Korda est hachée, mais il en ressort clairement que le mot clé en est « juridiction ».

Qu’avait rapporté le New York Times ce matin-là ? Le 2 décembre 1998, à la une figurait un article de Tim Weiner, correspondant du quotidien à Washington pour les questions de sécurité. Sous le titre « Les États-Unis vont publier des dossiers sur les crimes commis sous Pinochet », il écrivait :

« Participant à une confrontation politique et diplomatique qu’ils avaient cherché à éviter, les États-Unis ont décidé aujourd’hui de déclassifier certains documents secrets traitant des assassinats et des actes de torture commis pendant la dictature d’Augusto Pinochet au Chili… La décision de rendre publics de tels documents constitue le premier signe d’une coopération des États-Unis dans le cadre d’une instruction judiciaire contre le général Pinochet. Les responsables de l’Administration Clinton ont affirmé qu’ils considéraient que les avantages d’une politique d’ouverture touchant aux droits de l’homme l’emportaient, dans ce cas, sur les risques contre la sécurité nationale. Mais, selon un ancien membre de la CIA en poste au Chili, la décision pourrait ouvrir une « boîte de Pandore », qui révélerait l’étendue des renseignements possédés par les États-Unis sur les crimes dont le gouvernement Pinochet est accusé. Tandis que certains responsables gouvernementaux européens ont soutenu l’action visant à traduire l’ancien dictateur en justice, les responsables américains sont restés plutôt silencieux, manifestant leur scepticisme quant au pouvoir de la cour espagnole, leurs doutes quant aux tribunaux internationaux attaquant d’anciens dirigeants étrangers, et ils s’inquiètent des implications et des risques encourus par les leaders américains qui pourraient également un jour être accusés depuis l’étranger. [C’est l’auteur qui souligne]. Le président Richard Nixon et Henry Kissinger – alors responsable du NSC, puis secrétaire d’État – avaient soutenu une tentative de coup d’État au Chili perpétré par l’extrême droite au début des années soixante-dix, comme le prouvent des documents déclassifiés. Mais nombre d’initiatives américaines pendant le coup d’État de 1973, comme nombre des actions que nos dirigeants et les services du Renseignement américains ont menées en collaboration avec le gouvernement Pinochet, après que ce dernier se fut emparé du pouvoir, sont protégées par le sceau officiel : « Sécurité nationale ». Des dossiers secrets sur le régime de Pinochet sont détenus par la CIA, par l’Agence de renseignements de la Défense, par le Département d’État, par le Pentagone, par le NSC, par les Archives nationales, par les bibliothèques présidentielles de Gerald Ford et de Jimmy Carter, et par d’autres agences gouvernementales. Selon les archives du ministère de la Justice, ces dossiers contiennent un historique des atteintes aux droits de l’homme et des méfaits du terrorisme international :

En 1975, certains fonctionnaires du Département d’État américain au Chili ont protesté contre les assassinats et les tortures du régime en place, exprimant officiellement à leurs supérieurs hiérarchiques à Washington leur désaccord avec la politique étrangère américaine.

La CIA possède des dossiers sur les assassinats commis par le régime et la police secrète chilienne. L’Agence possède également des dossiers sur les tentatives, par le Chili, de mettre en place un escadron international d’extrême droite en vue d’actions clandestines.

La bibliothèque Ford contient de nombreux dossiers secrets de Kissinger sur le Chili, qui n’ont jamais été rendus publics.

Kissinger a refusé aujourd’hui une demande d’interview. »

Kissinger a compris ce que beaucoup d’autres n’ont pas encore saisi : si le précédent de Pinochet faisait jurisprudence, c’est lui-même qui serait, alors, directement menacé. Les États-Unis se considèrent comme l’unique pays qui poursuit et inculpe des criminels de guerre ou des « terroristes internationaux ». Mais rien dans notre culture politique ou journalistique n’incite à croire que les États-Unis puissent imaginer qu’ils abritent et protègent un terroriste de premier ordre. Néanmoins, cette idée est indirectement suggérée dans l’article de Weiner. C’est pourquoi Kissinger lorsqu’il appela, ce jour-là, son éditeur – il écrivait une autobiographie qui sera publiée sous le titre Years of Renewal (Les Années de renouveau) – était un homme très inquiet.

Quand je dis que les États-Unis « abritent et protègent » Kissinger, je commets un euphémisme. Je devrais dire : ils le gâtent et le chouchoutent. Henry Kissinger mène une vie fastueuse. Ses honoraires de consultant sont de 25 000 dollars (environ 190 000 francs) pour chacune de ses apparitions, face à des hommes d’affaires, des universitaires et des stratèges politiques. Sa chronique, au style ampoulé, est publiée par le Los Angeles Times. Le premier volume de ses Mémoires fut partiellement rédigé et corrigé par Harold Evans, qui, avec Tina Brown, est l’une des nombreuses figures newyorkaises qui l’invitent dans leurs soirées « branchées ». Il a été, à différents moments, consultant pour ABC News et CBS. Ses relations avec les médias lui ont valu ses plus grands succès diplomatiques et le titre – sa plus grande satisfaction – de « docteur ». « Industriel de l’ego », il est recherché par les entreprises ou les tyrans confrontés à des problèmes d’« image » et de « communication difficile » ; il est respecté et écouté par les candidats à l’élection présidentielle ou par ceux dont le rôle est de « façonner » une vision du monde. Ainsi, Kissinger jouit, aux États-Unis, d’une considération sans pareille. Autour de lui, les flagorneurs se bousculent. Dans ce hit-parade, Norman Podhoretz, responsable de la revue Commentary, tient bien la corde. Son panégyrique de Years of Renewal est exemplaire :

« Ce que nous avons ici sous forme écrite est de l’ordre le plus élevé. Il s’agit d’une écriture tout aussi à l’aise dans le portrait que dans l’analyse abstraite ; qui peut aussi bien façonner un récit que décrire une scène ; qui peut réaliser des merveilles de synthèse tout en progressant sur un rythme ample et mesuré. C’est un texte qui peut glisser – sans effort ni fausseté de ton – de la gravité, convenant à un livre couvrant de grands événements historiques, à l’humour et à l’ironie dictés par un sens infaillible de la condition humaine. »

Un critique qui suce aussi bien, comme le disait sèchement un de mes mentors moraux, ne sera sûrement jamais obligé de dîner seul. En revanche, le destinataire – Kissinger – de ce dithyrambe ressent, parfois, un tressaillement d’anxiété. Il quitte la table bien dressée et se précipite aux toilettes. Serait-ce la révélation récente d’un nouvel enregistrement de Nixon ? Quelques nouvelles d’Indonésie présageant la publication d’un ou deux documents compromettants ? L’arrestation ou l’inculpation d’un tortionnaire ou d’un assassin ? La levée du secret sur des archives sensibles ? Comme en témoigne l’enregistrement de Korda, Kissinger ne peut pas ouvrir, la conscience tranquille, le journal du matin. Parce qu’il sait ce que d’autres ne peuvent que soupçonner ou deviner. Il sait. Et il est prisonnier de ce savoir.

On aura relevé l’élégance avec laquelle Korda plaisante sur le Cambodge, et fait la preuve de sa liberté d’esprit… Hélas ! Tout le monde « sait » que Kissinger a infligé terreur, misère et morts massives à ce pays, sans parler du viol de la Constitution américaine.

Comment cet homme rondelet, qui porte la cravate noire dans les cocktails du magazine Vogue, peut-il être celui-là même qui ordonna et approuva la destruction de populations civiles entières, l’assassinat de politiciens gênants, l’enlèvement et la disparition de militaires, de journalistes et de fonctionnaires susceptibles d’entraver ses projets ? Pourtant, c’est bien lui. On frémit plus encore quand on sait que Kissinger est invité non pour son savoir-vivre exquis, non pour son esprit facétieux – son comportement, plutôt balourd, s’allie à un humour emprunté ou d’occasion –, mais pour ce frisson qu’apporte sa présence, pour ce parfum d’un pouvoir brut et sans vergogne. Une nervosité coupable se dégage, malgré tout, du gag de Korda sur les souffrances endurées par l’Indochine. Et j’ai souvent remarqué que Kissinger, devant ses auditoires, aime provoquer ce genre de rire nerveux, inquiet. Ce qu’il incarne, ce n’est pas le « pouvoir aphrodisiaque » – un autre de ses bons mots –, mais la pornographie du pouvoir.

*Je dispose de la cassette vidéo.

Le voile se lève : le secret de 68

Il existe, dans la classe politique de Washington DC, un secret de polichinelle, trop énorme et trop affreux à la fois pour que l’on puisse le dévoiler. Connu d’historiens, d’anciens membres des cabinets et d’anciens diplomates, il n’a, pourtant, jamais été dévoilé dans son ensemble. En fait, l’affaire, également connue de nos deux principaux partis politiques, implique directement les pratiques gouvernementales d’au moins trois présidences passées, et c’est pour cette raison que sa révélation ne serait dans l’intérêt de personne.

En voici le résumé. À l’automne de 1968, Richard Nixon et certains de ses émissaires et acolytes ont saboté les négociations de paix au Vietnam, qui se tenaient à Paris. Le moyen choisi fut très simple : ils donnèrent, en secret, l’assurance aux dirigeants militaires du Vietnam du Sud qu’un président républicain à la Maison-Blanche leur serait plus favorable qu’un président démocrate. Une façon de saper aussi bien les pourparlers de paix que la stratégie électorale du vice-président Hubert Humphrey (voir note page 30). La tactique a « marché » : à la veille des élections américaines de novembre 1968, la junte sud-vietnamienne s’est retirée des discussions, détruisant par là même l’initiative de paix sur laquelle les démocrates avaient mené campagne.