11,99 €

Mehr erfahren.

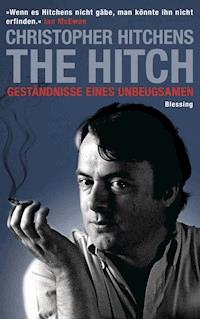

- Herausgeber: Blessing

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

The Hitch: das bewegte Leben eines der einflussreichsten und streitbarsten Denker

Ikonen von ihrem Sockel zu stürzen ist ein Anliegen, das Christopher Hitchens mit der Nonchalance eines Salonlöwen und der Unerbittlichkeit eines Rottweilers verfolgt – wie seine Biografien über Mutter Teresa, Henry Kissinger und Bill Clinton beweisen. Jetzt hinterfragt der Bestsellerautor, Journalist, Bonvivant und Provokateur seinen eigenen, fast schon ikonenhaften Status als „wahrscheinlich klügster Kopf seiner Generation“ (DIE WELT).

In seiner Autobiografie tritt „The Hitch” selbst ungeschminkt vor den Spiegel. Wie ein britischer Trotzkist, in der ersten Reihe der Vietnamkriegsgegner, nach dem 11. September die amerikanische Staatsbürgerschaft annimmt und bis heute zu den prominentesten und umstrittensten Befürwortern des Irakkriegs zählt. Wie der zum christlichen Glauben erzogene Sohn einer freigeistigen Mutter, die bis zu ihrem Selbstmord ihre jüdische Herkunft geheim hielt, seine atheistischen Ansichten zum Weltbestseller macht. Wie ein auf Kuba kaffeepflückender junger Linksintellektueller gegen das Establishment anstürmt und sich beim Cocktail mit Margaret Thatcher wiederfindet. „The Hitch” ist die Roadmap für ein Leben, das nichts, wirklich nichts ausgelassen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 952

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

CHRISTOPHER HITCHENS

THE HITCH

GESTÄNDNISSE EINES UNBEUGSAMEN

Aus dem Englischen

von Yvonne Badal

Karl Blessing Verlag

Titel der Originalausgabe: Hitch-22 – A Memoir

Originalverlag: Twelve, Hachette Book Group USA, New York

1. Auflage

Copyright © der Originalausgabe 2010 by Christopher Hitchens

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011

by Karl Blessing Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur,

Zürich

Satz: Leingärtner, Nabburg

ePub-ISBN: 978-3-641-06969-8

www.blessing-verlag.de

Für James Fenton

Caute

Ein Urheberrecht kann ich nur für mich selbst und gelegentlich für bereits Verstorbene geltend machen, oder für alle, die über dieselben Ereignisse schrieben oder aus akzeptablen Gründen Anonymität erwarten, oder die derart himmelschreiende allgemein bekannte Scheißkerle sind, dass sie ihr Recht auf Meckern verwirkt haben.

Für alle die ich liebte, oder die so nachsichtig und gnadenreich waren, mich geliebt zu haben, finde ich hier nicht genug der Worte, erinnere mich aber dankbar, wie sprachlos sie ihrerseits mich machten.

Des Herzens Begehr ist wie die Wendel geschraubt.Ungeboren zu sein ist für den Menschen das Beste.Das Zweitbeste ist, du folgst einer Weisung,Dem Muster des Tanzes: tanze solange du kannst,Tanze, tanze, denn leicht ist die Figur,Die Melodie reißt dich mit und endet nicht.Tanze, bis die Sterne vom Himmelszelt fallen,Tanze, tanze, tanze bis zum letzten Schritt.

W. H. Auden: »Death’s Echo« (übertragen von Yvonne Badal)

Wir alle müssen sterben, das heißt, wir haben Glück gehabt. Die meisten Menschen sterben nie, weil sie nie geboren werden. Die Männer und Frauen, die es rein theoretisch an meiner Statt geben könnte und die in Wirklichkeit nie das Licht der Welt erblicken werden, sind zahlreicher als die Sandkörner in der Sahara. Und unter diesen ungeborenen Geistwesen sind mit Sicherheit größere Dichter als Keats, größere Wissenschaftler als Newton. Das wissen wir, weil die Menge an Menschen, die aus unserer DNA entstehen könnten, bei weitem größer ist als die Menge der tatsächlichen Menschen. Und entgegen dieser gewaltigen Wahrscheinlichkeit gibt es gerade Sie und mich in all unserer Gewöhnlichkeit.

Richard Dawkins: Der entzauberte Regenbogen (übersetzt von Sebastian Vogel)

Ach, Worte sind armselige Belege für das, was die Zeit gestohlen.

John Clare: »Remembrances«

Vorwort

Liebe Seele, trachte nicht nach dem ewigen Leben, vielmehr schöpfe das Mögliche aus.

Pindar: Dritte pythische Ode

Ich hoffe, es erscheint nicht allzu vermessen, wenn ich die Vermutung äußere, dass der Leser, welcher sich dazu hinreißen ließ, diese deutsche Ausgabe meiner Memoiren zu erwerben, inzwischen weiß, dass ihr Autor zum Zeitpunkt, da er sie schrieb, noch nicht ahnte, ernstlich und möglicherweise tödlich erkrankt zu sein.

Unabhängig davon wird ihm vermutlich auffallen (was sich nun auch dem Autor mit aller Macht aufdrängt), dass nicht nur die drei ersten Kapitel, sondern auch viele spätere Passagen von einer tiefen Auseinandersetzung mit dem drohenden Tod oder mit den Toden in meiner Familie sprechen. Bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich angemessen für eine Autobiografie. Als ich mich dieser Aufgabe annahm, näherte ich mich gerade dem kleinen aber merklichen Schritt über die Grenze zu meinem sechsten Lebensjahrzehnt. Als ich diese Grenze überschritt – und somit ein Alter erreicht hatte, in dem man Namen von gleichaltrigen Zeitgenossen in den Todesanzeigen zu entdecken beginnt –, war ich noch immer mit ihr befasst. Als das Buch 2010 in den Vereinigten Staaten erschien, war ich gerade einundsechzig geworden. Und dieses Vorwort schreibe ich nun zu einem Zeitpunkt, an dem ich, so sagen meine Ärzte, nicht sicher sein darf, noch einen weiteren Geburtstag feiern zu können.

Auf der anderen Seite, sozusagen, darf ich der Brillanz und Fähigkeit dieser Ärzte sei Dank hoffen, noch einige Jahre zu leben und diese sogar erfreulich und lohnend zu finden. Wie unterscheidet sich das in letzter Konsequenz von dem Leben, das ich davor führte? Du weißt immer, dass deine Lebenszeit befristet ist, so wie du immer weißt, dass eine Krankheit oder ein Unfall oder eine physische, auch geistige Behinderung nie mehr als nur einen Atemzug entfernt sind.

Um hier ein kurzes narratives Resümee zu ziehen: Während sich das Buch seiner Vollendung näherte, hatte ich zunehmend das Gefühl, immer schneller und leichter zu ermüden. Ein, zwei Mal äußerten Menschen, die mich im Fernsehen gesehen hatten, Besorgnis angesichts meiner Erscheinung. Doch ich erholte mich ausnahmslos und ohne große Probleme von solchen Erschöpfungszuständen, auch die Ergebnisse sämtlicher Routineuntersuchungen sprachen von einer außerordentlich guten Gesundheit für mein Alter. Mein Leben ist Arbeit und Arbeit mein Leben, und ich habe immer sehr bewusst Sorge getragen, dass ich es über die Maßen auskoste. Zweifellos genoss ich es, auf Reisen zu gehen, um Aufträgen als Schreiber oder Redner nachzukommen, durchschnittlich einmal pro Woche, und dennoch alle Deadlines für meine Kolumnen einzuhalten. Niemals mangelte es mir an Freunden oder an Gesellschaft, trotzdem blieb ich unersättlich auf der Suche nach beidem. Wie dieser Mann in dem alten Märchen musste auch ich mir manchmal lachend eingestehen, dass ich wohl besser auf mich achtgegeben hätte, hätte ich gewusst, dass ich so lange leben würde. Die Stories über meinen unkonventionellen »Lebensstil« waren übertrieben, wie ich auf den kommenden Seiten verdeutlichen werde, aber letztendlich vielleicht doch nicht allzu aufgebauscht. Ich hatte eine sehr produktive und für mich zufriedenstellende Arbeitsweise entwickelt, und so deren Erfolg denn ein klein wenig von Cocktails und durchlesenen oder durchstrittenen Nächten abhing, oder gar (wie im Lauf der Arbeit an diesem Buch) vom Rückfall in alte Rauchergewohnheiten, dann, fand ich, war es das wert.

Daher also mein Zustand relativer Unbekümmertheit, als ich im Frühjahr 2010 den ersten Ablaufplan meiner bevorstehenden Publicity-Tour für das vorliegende Buch erhielt. Es war ein grandioser, ein verschwenderisch aufwändiger Plan, der mich von Australien über Großbritannien durch die gesamten Vereinigten Staaten und Kanada führen sollte. Ich halte nichts von Vorahnungen (heute ist unübersehbar, dass mein Körper mir etwas zu sagen versuchte), will nur konstatieren, dass ich ihn las und ziemlich gelassen dachte: »Ich werde das nicht bis zum Ende durchstehen.« Innerlich bereitete ich mich darauf vor, anschließend mehrere Monate »frei« zu nehmen (was ich mir noch nie zuvor gewünscht hatte) und ernstlich einen Termin beim Arzt zu machen. Die Tour begann gut, doch plötzlich verschaffte sich mein Körper Geltung. Zum ersten Mal holte es mich in New York von den Beinen. Es wurde mir nahe gelegt, eine Krebs-Biopsie machen zu lassen. Das nächste Mal – ich hatte die Biopsie hinter mir und beschlossen, während des Wartens auf die Ergebnisse so vielen Verpflichtungen wie nur möglich nachzukommen – in Boston. Mein lieber Freund Cary Goldstein, der beide Male an meiner Seite gewesen war, ist der Grund, dass ich das alles überhaupt aufschreiben kann. Seither habe ich von einer Chemotherapie zur anderen gelebt, in manchen Phasen von einem Painkiller zum nächsten, und auf die Möglichkeit einer Behandlung gewartet, die spezifisch auf mein Genom und mein Malignom zugeschnitten ist. (Ich leide unter Speiseröhrenkrebs im vierten Stadium. Ein fünftes Stadium gibt es nicht.)

Ein roter Faden durch The Hitch ist die Notwendigkeit, zweierlei Arten von Büchern zu führen. Mein gegenwärtiger Zustand verstärkt dieses Gebot eher noch. Ich sehe mich gezwungen, parallele Vorbereitungen für meinen Tod und für ein Weiterleben zu treffen: Anwälte am Vormittag, wie ich einmal sagte, und Ärzte am Nachmittag. Einer glücklicheren Dimension meines Lebens, der des Reisens, wurde ich zwangsberaubt: ein großes Elend. Aber ich habe festgestellt, dass ich noch immer den Willen besitze, zu schreiben, und nach wie vor auch die Gier nach dieser so unerlässlichen Sache für jeden Schreiber: dem Lesen. Wenn auch reduziert durch die kürzere Zeitspanne, die ich nun jeden Tag bei Bewusstsein bin, und eingeschränkt durch den Gedanken an den möglichen Verlust des Bewusstseins per se, bleibt damit letztendlich nur ein bisschen weniger für das, was mich insgeheim immer so dankbar machte: die Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt mit den beiden Tätigkeiten zu verdienen, die mir am teuersten sind.

Wie wichtig ein anderer roter Faden durch meine Memoiren ist – die ungemeine Bedeutung von Liebe, Freundschaft und Solidarität –, wurde mir durch meine jüngsten Erfahrungen noch um ein Vielfaches anschaulicher gemacht. Ich kann nicht einmal hoffen, Ihnen vermitteln zu können, welche Wirkung Umarmungen und Bekenntnisse wirklich haben, aber vielleicht darf ich einen kleinen Rat geben: Wenn es einen Menschen gibt, von dem Sie wissen, dass ihm ein Brief oder ein Besuch guttun würde, dann schieben Sie es unter gar keinen Umständen auf die lange Bank. Es wird etwas bewirken, das nahezu sicher weit mehr ist, als Sie es sich vorstellen konnten.

Was mich in meinem Leben vor allem antrieb, war die Bekämpfung des Aberglaubens. Und das bedeutet unter anderem, sich all dem Grässlichen entgegenzustellen, von dem er sich nährt. Aus unerfindlichen Gründen hält es unsere Kultur für normal, ja, sogar für anerkennenswert, wenn die Gottesfürchtigen sich derer annehmen, denen, wie sie glauben, das Ende naht. Ein ganzes Denkgebäude an Kitsch – an erfundenen »Bekehrungen am Totenbett« und an tränenreich erbaulicher Literatur – entstand aus dieser höchst fragwürdigen Anmaßung. Ich hätte beschließen können, es übelzunehmen (diese seidenweiche Einladung, meine Überzeugungen hinzugeben, wenn in höchster Not: welche Beleidigung, auch welches Non sequitur!). Doch tatsächlich war ich dankbar für die intensive Aufmerksamkeit, die mir von den Frommen entgegengebracht wurde: sie gab, wenn Sie so wollen, meinem Atheismus noch einmal neuen Auftrieb, und sie half mir, eine lange Debatte am Leben zu erhalten, zu der ich stolz ein wenig beigetragen zu haben sagen darf. Dass diese Debatte mich überleben wird, ist eine Bemerkung, die zu allen Zeiten zutreffend gewesen wäre.

Statt an Prayer Breakfasts zu meinen Ehren anlässlich eines im Web doch tatsächlich so geheißenen Pray for Hitchens Day teilzunehmen, habe ich auch diesen Tag wie den Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, mich als Versuchsperson für diverse klinische Tests und »Protokolle« zur Verfügung zu stellen, im Wesentlichen genetischer Art, die auf die Expansion des menschlichen Wissens und auf die Reduktion jenes Reichs der Dunkelheit und des Schreckens abzielen, in welchem der Krebs regiert. Es liegt auf der Hand, dass ich damit kein uneigennütziges Ziel verfolge, andererseits befinden sich viele dieser Experimente in einem so frühen Stadium, dass Ergebnisse in viel zu ferner Zukunft zu erwarten sind, um mir noch helfen zu können. Ich zitiere in diesem Buch Horace Manns mahnende Worte: »Solange du nichts für die Menschheit erreicht hast, solltest du dich schämen zu sterben«. Damit gebe ich also eine bescheidene und unbedeutende Antwort auf seine Herausforderung, so viel steht fest, aber es ist die, die ich geben kann. Der Einbruch des Todes in mein Leben hat es mir ermöglicht, meine Verachtung für den falschen Trost der Religion und meinen Glauben an die zentrale Bedeutung von Wissenschaft und Vernunft um eine Petitesse konkreter zum Ausdruck bringen zu können.

Nicht alle meine Meinungen stellten sich als gerechtfertigt heraus, nicht einmal vor mir selbst. Ich lese gerade nach, was ich in diesem Buch schrieb: »Ich persönlich möchte sterben ›tun‹, im Aktiv, nicht Passiv, möchte anwesend sein, um dem Tod ins Auge zu blicken und etwas zu tun, wenn er mich holen kommt.« Im Licht meines heutigen Wissens kann ich diese Sorglosigkeit nicht mehr teilen. Sollten die großen Mühen meiner Ärztefreunde vergeblich sein, dann verfüge ich über eine ziemliche klare Vorstellung, wie der Speiseröhrenkrebs im vierten Stadium seine Ernte einfährt. Das Endstadium lässt nicht mehr viel »Tun« zu, oder gar gefasste Verabschiedungen, geschweige denn einen stoischen und sokratischen Abgang. Deshalb bin ich dankbar, bereits ein luzides Intervall von einiger Dauer erlebt und es mit Freundschaft und Liebe und Literatur und dem Dialektischen gefüllt zu haben, mit all den Elementen, die, wie ich hoffe, auch das vorliegende Buch etwas beseelen. Ich wurde nicht geboren, um irgendwas von all den Dingen zu tun, die ich auf den kommenden Seiten schildere. Ich wurde geboren, um zu sterben. Und diese Coda kann nur mein Versuch sein, das Erzählte in sein Ende zu integrieren.

Christopher Hitchens

Washington, D. C.,

20. Januar 2011

Prolog mit Prämonitionen

Was kann das England von 1940 schon mit dem England von 1840 gemein haben? Andererseits, was hast du mit dem fünf-jährigen Kind gemein, dessen Fotografie deine Mutter auf dem Kaminsims hütet? Nichts, außer dass du zufällig dieselbe Person bist.

George Owell: »England Your England: Socialism and the English Genius«

Wenn man seine eigene Todesanzeige liest, heißt es, lebt man länger. Läßt einen noch mal zu Atem kommen. Neues Leben in die Lungen.

Leopold Bloom in: James Joyce, Ulysses(Übersetzung von Hans Wollschläger)

Vor mir liegt ein nobles Exemplar von Face to Face, dem eleganten Magazin, das an die Förderer der Londoner National Portrait Gallery versandt wird. Es enthält die üblichen Ankündigungen kommender Events und Ausstellungen. Die Seite, die mir sofort ins Auge fiel und mich in ihren Bann zog, macht auf eine Ausstellung aufmerksam, die am 10. Januar 2009 unter dem Titel »Martin Amis And Friends« eröffnen soll. Es ist eine Werkausstellung der begabten Fotografin Angela Gorgas, die von 1977 bis 1979 Martins Lover war. Auf der Seite ist ein Foto abgebildet, das 1979 in Paris aufgenommen wurde. Es zeigt von links nach rechts mich, James Fenton und Martin nebeneinander an eine Balustrade gelehnt, im Hintergrund der Blick auf Paris. Ich erinnere mich gut an diesen Moment: es war nach einem ordentlichen Lunch irgendwo am Montmartre, und wir blickten gerade auf die grässliche Zuckerbäckerarchitektur von Sacré-Cœur (was vielleicht meinen etwas säuerlichen Ausdruck erklärt) über Angelas wohlgeformten Schultern. In dem offenbar von Angela verfassten Begleittext steht über die Zeit, in der sie dem bezaubernden jungen Amis erstmals begegnet war:

Martin war Literaturredakteur beim New Statesman, wo er mit dem verstorbenen Christopher Hitchens und dem mit Martins damaliger Literaturagentin Pat Kavanagh verheirateten Julian Barnes zusammenarbeitete.

Da steht sie also in kalten Lettern, diese simple, schnörkellose Formel, die unbestreitbar eines Tages wahr werden wird. Es ist nicht jedem gegeben, von seinem eigenen Tod zu lesen, ganz zu schweigen dessen so prosaisch beiläufige Bekanntgabe. Ich schreibe diese Zeilen im sterbenden Jahr 2008, nachdem ich gerade diese mahnende Nachricht aus der Zukunft erhielt – eine Zukunft, die meine Teilnahme an der Eröffnung dieser Ausstellung und die Veröffentlichung meiner Memoiren vermutlich noch parat hält. Die Vorschau im Katalog, und die Auskünfte, die er gibt, zitieren beispielhaft noch andere mir sehr präsente Elemente aus meiner Vergangenheit, wobei mir ziemlich abrupt einfiel:

Between the ideaAnd the realityBetween the motionAnd the actFalls the Shadow.1

T. S. Eliots »Hollow Men« sind nicht zu meiner Kohorte bestellt, hoffe ich jedenfalls, auch wenn man sich vielleicht manchmal wünscht, zu den Stoikern zu zählen, »die hinüber sind, sehenden Auges, ins andere Reich des Todes«.2 Tatsache ist, dass jeder Versuch, sich die eigene Auslöschung vorzustellen, per definitionem sinnlos ist. Man kann sich höchstens die banalen Aspekte dieses Vorgangs ausmalen, was in meinem Fall gewiss nicht die Trauernden beim Begräbnis wären (das würde wiederum von den eigenen Regeln dieses Spiels ausgeschlossen), sondern eher das stetige Plopp der E-Mails in meiner Inbox am Tage meines Ablebens, oder der Prozess des allmählichen Überquellens meiner irdischen Mailbox, bis irgendwer irgendwas tut, um dieser robotisch-elektronischen Stupidität Einhalt zu gebieten, oder bis Zahlungsversäumnisse zur abrupten Stornierung all der Rechnungen und Schecks und Anfragen führen, die zu meinen Lebzeiten niemals im richtigen Verhältnis am richtigen Tag eintrafen. (Gewährte man mir ein lebenslanges Abonnement von Face to Face, bedeutete das: bis ans Ende, oder bis in alle Ewigkeit?)

Der Direktor der National Portrait Gallery, der vortreffliche Sandy Nairne, schrieb mir einen bekümmerten Brief, in dem er sich nicht nur entschuldigte, weil er mich hat sterben lassen, sondern mir auch eine Erklärung und eine Art Entschädigung dafür bot. »Die Ausstellung«, schrieb er, »enthält auch eine Fotografie von Pat Kavanagh mit Kingsley Amis. In letzter Minute wurde eine Änderung am Text vorgenommen, und nun bezieht er sich auf Sie anstatt ›die verstorbene Pat Kavanagh‹.«

Diese nett gemeinte Sendbotschaft macht die Dinge eher noch schmerzlicher und gespenstischer. Gerade öffnete ich einen Brief von Pat Kavanaghs Ehemann Julian Barnes, in dem er mir für mein Kondolenzschreiben nach Pats so plötzlichem Sterben an einem Hirntumor dankt. Ich hatte ihm nicht nur zu dem ungemeinen Kritikererfolg seiner Meditation über den Tod gratuliert, einer ausführlichen Betrachtung über dieses »unentdeckte Land«, die jüngst unter dem sarkastischen Titel Nothing to Be Frightened Of erschienenen war, ich hatte auch seine Ausgewogenheit gepriesen, hinsichtlich der so gegensätzlichen Aussagen von Lukrez, welcher meinte, dass man den Zustand des Todes nicht fürchten müsse, da man nicht wissen werde, dass man tot ist, und von Philip Larkin, welcher in seinem unvergänglichen Gedicht »Aubade« konterte, dass genau dies der Punkt am Zustand nach dem Tode sei, der einen das Fürchten lehre und lehren müsse:

The sure extinction that we travel to

And shall be lost in always. Not to be here,

Not to be anywhere,

And soon; nothing more terrible, nothing more true […]

And specious stuff that says no rational being

Can fear a thing it will not feel, not seeing

That this is what we fear …3

So ist es also zugleich eine kleine wie eine große Sache, dass ich mir die transponierten Wörter »der verstorbene« einhandelte, welche redaktionell zu Julians verehrter Frau gehört hätten und versehentlich mir zugeordnet wurden. Als mir erstmals der Gedanke kam, Memoiren zu schreiben, hatte ich den üblichen Vorbehalt eines vielleicht »verfrühten« Plans. Doch nichts löst die Verschmelzung falscher Bescheidenheit mit natürlicher Zurückhaltung schneller auf als die schonungslose Vergegenwärtigung, dass ein solches Projekt jederzeit außer Betracht kommen könnte, weil es »zu spät« in Angriff genommen wurde.

Wir sind allesamt »Tote auf Urlaub«, wie der Revolutionär Eugen Leviné in seiner Verteidigungsrede sagte, als ihm nach der zweiten Münchner Räterepublik im Jahr 1919 der Prozess gemacht wurde. Es gibt noch immer Menschen, aus irgendeinem Grund sind es oft Inder, die ihr Auskommen haben, indem sie Grundpacht von Verstorbenen einfordern. Von Gogol bis Google: sucht man nach der Bruderschaft all jener, die zu Lebzeiten von ihrem eigenen Hinscheiden lasen, dann stößt man auf einen relativ heiteren Mark Twain, der die Nachricht von seinem Tod bekanntlich als Übertreibung bezeichnete; auf einen Ernest Hemingway, dessen Biograf uns berichtet, dass er jeden Morgen bei einem Glas Champagner in einer Kladde mit seinen Nachrufen las (bis ihn das Vergnügliche an diesem Novum zermürbte und er nach seinem Gewehr griff); oder auf den schwarzen Panafrikanisten Marcus Garvey, der diversen Berichten nach von einem Schlaganfall niedergestreckt wurde, als er gerade die eigene Todesanzeige las. Robert Graves lebte noch putzmunter fast sieben Jahrzehnte, nachdem man betrauert hatte, dass er an der Somme gefallen sei. Bob Hope wurde zwei Mal von der Presse für tot erklärt – beim zweiten Mal wurde ich von einem Sender angerufen, um die Nachricht zu dementieren oder zu bestätigen; heute wünschte ich, ich hätte darauf nicht gar so keck reagiert – nachdem ich gerade erst in der Britischen Botschaft in Washington einen Blick auf ihn erhascht hatte, erklärte ich, dass er beim letzten Mal, als ich ihn sah, tot genug auf mich gewirkt habe. Paul McCartney, Papst Johannes Paul, Harold Pinter, Gabriel García Márquez … die Ehrentafel ist lang und die Betretenheit bleibt, aber einen bemerkenswerten Fall, mehr als nur skurril, gibt es doch. Alfred Nobel, der gefeierte Sprengstofffabrikant, soll derart bestürzt gewesen sein, als er sich nach Falschberichten über sein Ableben zum »Händler des Todes« erklärt sah, dass er sofort überkompensierte und beschloss, fünf Preise für die größten Dienste an der Menschheit zu stiften, darunter einen für Frieden (welcher, möchte ich doch anmerken, von Anbeginn an ein großes Ärgernis und ein großer Schwindel war). »Solange du nichts für die Menschheit erreicht hast«, sagte der große amerikanische Bildungsreformer Horace Mann, »solltest du dich schämen zu sterben«. Nun ja, wie soll man diese Prüfung bestehen?

In mancher Hinsicht ist das Foto von mir mit Martin und James eines des »verstorbenen Christopher Hitchens«. Jedenfalls ist es das einer anderen Person, oder das eines Mannes, der nicht mehr in derselben materiellen Form existiert. Die Zellen und Moleküle meines Körpers und meines Gehirns haben sich erneuert respektive vermindert. Der relativ schlanke junge Mann, den Blick auf die Zukunft gerichtet, hat sich zu einer ziemlich korpulenten Person metamorphosiert, die sich kläglich, aber schicksalsergeben der Tatsache bewusst ist, dass jeder Tag Mehr und Mehr von Weniger und Weniger subtrahiert. Zu der Zeit, da ich dies schreibe, bin ich genau doppelt so alt wie der junge Typ auf dem Bild. Das gelegentliche Vergnügen am fortschreitenden Alter – das des Rückblicks und Nachsinnens darüber, wie man bis zum gegenwärtigen Punkt gekommen ist – wird schnell vom unmittelbar folgenden Gedanken an die relativ kurze Zeit getrübt, die noch bleibt, um weiterzumachen. Ich wusste immer, dass ich in einen Kampf hineingeboren wurde, den man nicht gewinnen kann, aber heute »weiß« ich das auf eine objektivere und subjektivere Weise als damals. Als in Paris der Auslöser klickte, focht ich gerade für den erhofften Sturz des Kapitalismus. Als ich mich niedersetzte, um dies niederzuschreiben, hatte ich aus dem Kapitalismus einiges mehr für mich herausgeschlagen, als ich es jemals erwartet hätte. Doch ziemlich genau an dem Tag, an dem ich neunundfünfzigeinhalb wurde und mir somit das Recht erwarb, meinen an der Wall Street verwalteten »Retirement Fund« in Anspruch zu nehmen, kam es zum Crash der Finanzmärkte. Während ich also über all die »verstorbene Arbeit« nachsann, die sich auf diesem Konto angehäuft hatte, kroch mein alter Marxismus wieder in mir hoch und sagte mir, dass meine Arbeit für den Sieg des Geldkapitals über das Industriekapital verschleudert wurde, ließ mich wieder an die alte Dichotomie zwischen Gebrauchswert und Tauschwert denken, ließ mich den Sieg der monopolistischen »Geldmacher« über all diejenigen sehen, die nur die Macht haben, es zu verdienen. Es war ausgesprochen interessant, dass ich versicherungstechnisch ausgerechnet im letzten Viertel des Jahres ausgelöscht wurde, in dem man mich auch in einem ästhetischeren, literarischeren Sinne »abgeschrieben« hatte.

Inzwischen besitze ich ein weiteres Foto aus diesen Tagen in Paris, das sich als ein noch sinnfälligerer Proust’scher Souffleur erwies. Aufgenommen wurde es von Martin Amis. Es zeigt mich mit der hinreißenden Angela vor einer Patisserie, wohl ganz in der Nähe der Rue Mouffetard, die Hemingway auf der ersten Seite von Paris – ein Fest fürs Leben besingt. (Und könnte es sein, dass die Konfektschachtel in meiner Hand Madeleines barg?) Nochmals, die Person auf dem Bild bin nicht mehr ich. Bis vor kurzem wäre ich nicht imstande gewesen, das zu erkennen, aber jetzt sehe auch ich sehr deutlich, was meine Frau sofort erkannte, als ich ihr das Foto zeigte: »Du siehst aus wie deine Tochter«, erklärte sie. Genau so ist es, oder vielmehr, um der Logik genüge zu tun: wie ich sieht sie heute aus, jedenfalls zumindest wie ich damals. Auch die nächste Beobachtung war für die Betrachterin offenkundiger als für mich: »Wie du da wirklich aussiehst«, sagte sie nach einer Weile, »ist jüdisch«. Und das bin ich gewissermaßen, wie noch zu erklären sein wird (ebenso wie noch zu berichten sein wird, weshalb der Junge auf dem Foto nichts von seiner jüdischen Herkunft wusste) – wenngleich sich etwas in mir sträubt bei der Idee von einem »jüdischen« Aussehen. Auch so ein Vater-Tochter-Vergleich führt zu Ahnungen von der eigenen Sterblichkeit, denn nichts erinnert einen mehr an die bevorstehende Auslöschung als das Heranwachsen der eigenen Kinder, für die Raum geschaffen werden muss, die versorgt werden müssen und die letztendlich der einzige Hinweis darauf sind, dass man wenigstens auf ein Gran Unsterblichkeit hoffen darf.

Doch noch bin ich da und entschlossen, weiter zu trotten. Unter den vielen einst so attraktiven und schönen Gesichtern in dem Katalog gehört eine bestürzende Zahl Freunden aus früheren Tagen (dem wunderbaren Illustrator und Cartoonisten Mark Boxer, dem charmanten, aber fragilen Amschel Rothschild, dem liebenswerten Salonlöwen und Tunichtgut – und Halbbruder von Prinzessin Diana – Adam Shand-Kydd), welche starben, lange bevor sie mein heutiges Alter erreicht hatten. Vom Hinscheiden einiger anderer hatte mich die Nachricht noch gar nicht erreicht. »I had not thought death had undone so many.«4 Während meiner Laufbahn schaffte ich es, so ziemlich jede Aufgabe zu übernehmen, die man von einem Lohnschreiber erwarten kann, ob als laienhafter Auslandskorrespondent, als Ersatzmann des Filmkritikers oder indem ich mir im Wettlauf gegen die Uhr polemische Leitartikel aus dem Ärmel schüttelte. Aber vielleicht sollte ich nicht von »jeder Aufgabe« sprechen, denn es gab zwei Jobs, zu denen ich schlicht nicht in der Lage war: über eine Sportveranstaltung zu berichten und den Nachruf über eine noch lebende Person zu verfassen. Im ersten Fall versage ich, weil ich über Sport nichts weiß und mich Sport nicht schert, im zweiten, weil ich – ungeachtet meiner festen Überzeugung, nicht abergläubisch zu sein – über das Hinscheiden eines Freundes oder Kollegen nicht schreiben kann, nicht einmal für gutes Geld, solange die Eule der Minerva ihren Flug nicht angetreten hat und ich nicht sicher weiß, dass die Dunkelheit angebrochen ist. Ich wage zu behaupten, dass irgendwer irgendwo bereits meinen einstweiligen Nachruf verfasst hat. (Stephen Spender war gerade bei W. H. Auden gewesen, als diesen die Einladung der Times erreichte, Spenders Nachruf zu schreiben. Er erzählte ihm davon beim Frühstück und fragte ihn schelmisch: »Hättest du gern was Bestimmtes?« Spender entschied, dass es nicht der Moment war, um Auden zu berichten, dass er selbst bereits für denselben Redakteur derselben Zeitung seinen Nachruf verfasst hatte.) Mich haben schon diverse Totenwächter diverser Zeitungen zu diversen Zeiten ersucht, es für Edward Said oder Norman Mailer oder Gore Vidal zu tun – um hier ein paar Namen fallen zu lassen, die noch häufiger auftauchen werden, falls Sie bei mir bleiben –, aber ich musste immer ablehnen. Doch nun sehen Sie mich bei dem Versuch, meine eigene Brücke zu bauen, wenn auch noch nicht von der Mitte des Flusses aus, so doch zumindest schon in Sichtweite des anderen Ufers.

Die heutige Zeitung brachte die Nachricht vom Tod Edwin Shneidemans, der sein Leben dem Studium und der Prävention des Suizids gewidmet hatte. Er selbst bezeichnete sich als »Thanatologe«. Der Nachruf, in dem es nur so wimmelt von dieser Pseudo-Ironie, die so beliebt ist beim fast schon todgeweihten Gewerbe des Zeitungsjournalisten, endet mit Sheidemans eigenen Worten: »Sterben ist die Sache – vielleicht die einzige Sache – im Leben, die man nicht tun muss. Man muss nur lange genug da bleiben und es wird für einen getan.« Einem geschliffeneren Nachrufschreiber wäre vielleicht der Querbezug zu einem gefeierten Knittelvers von Kingsley Amis aufgefallen:

Death has this much to be said for it:

You don’t have to get out of bed for it.

Wherever you happen to be

They bring it to you – free.5

Mir will es dennoch nicht so recht gelingen, diesem bewundernswerten Fatalismus zu applaudieren. Ich persönlich möchte sterben »tun«, im Aktiv, nicht Passiv, möchte anwesend sein, um dem Tod ins Auge zu blicken und etwas zu tun, wenn er mich holen kommt.

Als sich der große schottische Barde William Dunbar im frühen 16. Jahrhunderts die Liste all der Freunde betrachtete, die sich der Schnitter bereits reihum geholt hatte, schrieb er sein »Lament for the Makers« und beendete jeden Trauervers mit den Worten Timor Mortis conturbat me. Das ist ein fast schon liturgischer Refrain – »die Angst vor dem Tode peinigt mich« –, und ich würde keinem trauen, der nicht schon Ähnliches empfand. Doch man stelle sich einmal vor, wie zum Kotzen das Leben wäre, und wie schnell es das würde, erführen wir, dass es nie ein Ende habe. Ich empfände zum Beispiel keinerlei Anreiz mehr, diese Erinnerungen zu Papier zu bringen, welche auch Berichte über die Male enthalten, die mich leicht das Leben hätten kosten können und fast gekostet hätten.

Die Erwähnung einiger der oben angeführten Namen bringt mich auf die Frage, ob ich, retrospektiv betrachtet, also ohne mir dessen während des Geschehens bewusst gewesen zu sein, zum Bestandteil eines literarischen oder intellektuellen »Kreises« wurde. Die Antwort darauf scheint »ja« zu lauten, also verspreche ich auch zu berichten, weshalb »Kreise« weder bewusst gegründet noch gebildet werden, sondern vielmehr, wie Oscar Wilde einmal über die Entstehung von Gemälden sagte, »schlicht geschehen«.

Janus war der Name, mit dem die Römer den Schutzgott bedachten, der die Pforte bewachte und doppelgesichtig sein musste, damit er in beide Richtungen zugleich blicken konnte. In Kriegszeiten wurden die Tore zu seinen Tempeln immer offen gehalten, immer dann also, wenn naturgemäß Ideen von Unvereinbarkeit und Zwiespalt vorherrschten. Die erbittertsten Kriege sind Bürgerkriege, ebenso wie die heftigsten und zerfleischendsten persönlichen Konflikte immer die inneren sind. Ich hoffe, es wird mir gelingen, eine Vorstellung zu vermitteln, wie es ist, an zwei Fronten zugleich zu kämpfen, oder wie sich der Versuch anfühlt, unvereinbare Ideen in ein und demselben Geist wach zu halten und gelegentlich sogar zwei Gesichter in ein und demselben Moment zu zeigen.

1 Anm. d. Übers.: »Zwischen Idee / Und Wirklichkeit / Zwischen Regung /Und Tat / Fällt der Schatten.« (T. S. Eliot, »Die hohlen Männer«, Gesammelte Gedichte, Übertragung ins Deutsche von Eva Hesse, Frankfurt a. M., 1972, S. 134/35.)

2 Anm. d. Übers.: ibd., S. 130/131.

3»Die sichere Auslöschung zu der wir streben / Um allzeit darin verloren zu gehen. / Nicht hier, nicht irgendwo zu sein / Und bald; nichts mehr arg, nichts mehr wahr […] Und chimärische Masse sagt, kein Vernunftwesen /Kann fürchten was es nicht fühlen wird, nicht sehend / Dass es das ist, was wir fürchten.« (Übertragen von Yvonne Badal)

4Anm. d. Übers.: »Hätt nie gedacht, daß so vielen die Augen brachen.« T. S. Eliot, Das Wüste Land (in der Übertragung von Eva Hesse).

5»Was für den Tod zumindest spricht: / Du musst dafür nicht aus dem Bau. / Wo immer du gerade bist / Sie bringen ihn dir – für lau.« (Übertragen von Yvonne Badal.)

Yvonne

Es gibt immer einen Moment in der Kindheit, in dem sich eine Tür öffnet und die Zukunft einlässt.

Graham Greene: Die Kraft und die Herrlichkeit(übersetzt von Veza Magd)

Something I owe to the soil that grew –More to the life that fed –But most to Allah who gave me twoSeparate sides to my head.

Etwas schuld’ ich der Erde Gedeih –Mehr noch dem Leben, das genährt –Das meiste jedoch Allah, der mir zweiGesonderte Seiten am Kopf beschert.

Rudyard Kipling: Kim(übertragen von Yvonne Badal)

Ich glaube natürlich nicht, dass es »Allah« ist, der solche Dingebestimmt. (Salman Rushdie bemerkte in seinem Kommentar zu meinem Buch God Is Not Great sarkastisch, das entscheidende Problem bei diesem Titel sei dessen mangelnde Ökonomie, mit anderen Worten: er sei um genau ein Wort zu lang.)

Aber welcher Ontologie man auch folgt, so wird es doch immer ein verlockender Gedanke sein, dass allem eine Erste Ursache zugrunde liege, oder wenn schon nicht etwas so Grandioses dann doch wenigstens ein definitiver Anfang. Bei diesem Punkt sind mir Vagheit und Unentschlossenheit fremd. Ich kenne mich einigermaßen aus mit der Frage, wie es zu meinem Doppelkopf kam.

Und so hat alles begonnen:

Ich stehe auf Deck eines Schiffes, das auf einen lieblichen Hafen zusteuert. Seither begegnete ich vielen Varianten des englischen Wortes »Blue« oder der Farbe Blau, damals waren die Schattierungen in etwa: ein strahlendes, fast gleißendes Sonnenlicht bringt ein kobaltblaues Himmelsgewölbe über einem azurnen Meer zum Leuchten und aquarelliert die Grenze, an der diese beiden Strukturen aufeinandertreffen, einander spiegeln; der so entstehende Grünstich steht im schillernden Kontrast zu der dunkleren Vegetation auf den Hügeln, verschmilzt zu einer das Auge fast blendenden Mischung dort, wo er sich mit den ineinanderfließenden unterschiedlichen Blautönen vermählt und auf die weißen, sich bis ans Ufer hinab ziehenden Häuser trifft. Das Aufblitzen eines solchen Dramas aus Liebreiz, Meerespanorama und Landschaft ist eine Eröffnungserinnerung, wie man sie sich schöner nicht wünschen könnte.

Da diese kurze Seefahrt im Jahr 1952 stattfindet und ich 1949 geboren wurde, weiß ich noch nicht zu schätzen, dass es sich hier um den »Grand Harbour«, den großen Naturhafen von Valletta handelt, Hauptstadt der kleinen Insel Malta und eine der schönsten Barock- und Renaissancestädte Europas. Dieses Juwel inmitten der See zwischen Sizilien und Libyen war Jahrhunderte lang Schauplatz des zweischneidigen Schwertes gewesen, das die christliche von der muslimischen Welt trennte. Doch dann wurde die Inselbevölkerung, die einer der längsten türkischen Belagerungen in der Geschichte des »Christentums« standgehalten hatte, derart römisch-katholisch, dass sich eine regelrechte Überfülle an kunstvoll ausgeschmückten Kirchen innerhalb ihrer Stadtmauern ansammelte, darunter die Kathedrale mit den Fresken von Caravaggio, dieses verführerischen Jüngers höheren Frevels. Allerdings bewahrte sie sich das Malti, eine arabische Mundart aus dem Maghreb und die einzige semitische Sprache, die in lateinischer Schrift geschrieben wird. Wenn man Gelegenheit hat, in einer dieser Kirchen einer katholischen Messe auf Malti beizuwohnen, sieht man den Priester die Hostie erheben und hört ihn »Allah« anrufen, denn so lautet der Name Gottes in der Landessprache. Meine früheste Erinnerung gilt also einer zerklüfteten, mit Gestrüpp überwachsenen, aber zugleich durchlässigen und zauberhaften Grenze zwischen zwei Kulturen und Zivilisationen.

Ich bin in diesem Lebensabschnitt viel zu behütet und vertrauensselig, um so etwas wie Grenzen auch nur wahrzunehmen. (Zwar spreche ich ein paar Brocken Malti, doch es liegt in niemandes Absicht, mich zweisprachig oder multikulturell aufwachsen zu lassen, ich soll nur mit meinen pfaffenhörigen Nannies und den Küchenmädchen samt ihrer Kinderschar reden können. Dies war übrigens auch der Ort, an dem ich mir den Katholizismus als den Glauben von feisten Hirten und hageren Schafen vorzustellen begann.6) Die Insel Malta ist quasi noch immer britische Kolonie – ihr jüngstes heroisches Kapitel war der Trutz gegen die von Hitler und Mussolini so hysterisch angeordneten Bombardements. Seit den Napoleonischen Kriegen war sie unverbrüchlich im Besitz der britischen Royal Navy gewesen, in der mein Vater stolz dient. Die wesentlich größere Rolle spielt für mich im Moment jedoch, dass ich gerade auf Deck seines Schiffes stehe, neben meiner Mutter, die meine Hand hält, wann immer ich es möchte, und mich wegflitzen lässt, wann immer mein Forscherdrang es mir gebietet.

Es war also alles in allem kein allzu wackliger Start. Ich bin wohl gekleidet und gut genährt, habe einen dichten Haarschopf und eine schlanke Taille, mein Bewegungsspielraum wird von einer faszinierend schönen Architektur und Natur umrahmt, ich bin voller Elan und Selbstvertrauen und befinde mich auf einem Schiff in der Begleitung einer schönen Frau, die mich liebt.

Damals nannte ich sie noch nicht bei diesem Namen, doch »Yvonne« ist der Klang, mit dem ich sie mir am intensivsten und sehnsuchtsvollsten ins Gedächtnis rufen kann. Schließlich war es ihr Name, und so hatten ihre Freunde sie angesprochen. Mein geneigtes Ohr nahm schon früh einen Unterschied zwischen diesem und den mehr oder weniger kommoden Namen all der Nancies und Joans und Ethels und Marjories wahr, die – gediegen allesamt – meist die Ehefrauen oder Gefährtinnen der Offiziersbrüder meines Vaters waren. Yvonne. Ziemliche Klasse, das. Eine Menge Stil. Ein Hauch von Knoblauch und Oliven und Rosmarin zur Würze des guten alten hausbackenen englischen Brotlaibs, aus dem, daran ist nicht zu rütteln, auch ich geschnitten wurde. Doch dazu mehr, wenn ich auf Commander Hitchens zu sprechen komme. Ich will nicht vorgeben, mich an mehr zu erinnern, als ich es tue, doch ich war mir immer schon bewusst gewesen, welchen großen Unterschied es machte, dass ich seit dem ersten Atemzug eine leidenschaftliche Lady auf meiner Seite hatte.

Als Yvonne bemerkte, dass ich die Phase des Kleinkindgebrabbels übersprungen hatte und direkt dazu übergegangen war, in vollständigen Sätzen zu reden (wenngleich, der Familienlegende nach, manchmal auch in so abgelauschten wie: »Let’s all go and have a drink at the club«), setzte sie mich eines Tages hin und gab mir ein phonetisches Grundlesebuch, beziehungsweise das, was der Bescheidene einst als »Fibel« kannte. Es ging darin um die ermüdenden Abenteuer eines Waldelfs oder Kobolds namens Lob-a-gob (der Name hilfreich auf genau diese Weise getrennt), und bis ich die Nase schließlich voll davon hatte, war ich wild entschlossen, für den Rest meiner Tage immer etwas zu lesen in Griffweite zu haben. Außerdem sollte ich meinen Altersgenossen beim Lesen immer voraus sein.

Zu dieser Zeit hatte meine Familie Malta allerdings schon verlassen. Mein Vater war in das wesentlich grauere Milieu von Rosyth versetzt worden, einer Marinebasis an der Ostküste Schottlands. Für Yvonne war Malta vermutlich eine Art Höhepunkt gewesen: alle Briten waren dort gesellschaftlich eine Stufe höher angesiedelt als der Rest in dieser Quasi-Kolonie, außerdem gab es einen Cocktailclub und sogar die Chance, einheimische »Hilfen« zu bekommen. Nicht, dass sie sich nach Müßiggang gesehnt hätte, doch nachdem sie eine Mädchenzeit der Entbehrungen und Rezession ertragen hatte, und dann einen Krieg, hatte sie gewiss nichts gegen ein bisschen Farbe und mediterranen Schwung einzuwenden, möglicherweise sogar geglaubt, es sich verdient zu haben. (Auf unserem Rückweg von Malta machten wir für ein paar Stunden in Nizza halt: ihr und mein erster Geschmack von der Riviera. Ich erinnere mich, wie glücklich sie aussah.) Das Grau und die Tristesse der »Quartiere für Ehepaare« in dem vom ständigen Nieselregen geplagten Fifeshire müssen sie ziemlich schwer getroffen haben.

Andererseits, eben wegen dieses stetigen Grau und der vielen Entbehrungen, wegen des grausamen und unerbittlichen Krieges gegen die Nazis, waren sie und mein Vater einst überhaupt zusammengewürfelt worden. Er, ein Karriereoffizier aus der Navy, war in Scapa Flow stationiert gewesen, dem riesigen Kaltwassersund zwischen den Orkney-Inseln, der seinen Teil dazu beigetragen hatte, dass die Briten die Kontrolle über die Nordsee erkämpfen und wahren konnten. Sie war eine Freiwillige im Women’s Royal Naval Service gewesen, oder, wie man damals sagte, eine »Wren«. (Das Foto, das ich am meisten in Ehren halte, zeigt sie in Uniform.) Nach kurzem Liebeswerben während des Krieges heirateten sie Anfang April 1945, ein paar Tage bevor Adolf Hitler sich eine Pistole in den (angeblich nach Mundgeruch stinkenden) Rachen steckte. Ein junges und erwartungsvolles Mädchen aus einer zerrütteten jüdischen Familie in Liverpool heiratete einen zwölf Jahre älteren Mann aus einer streng geeinten, wenn auch etwas verklemmten Baptistenfamilie in Portsmouth. Der Krieg erschuf gewiss eine Menge solcher Stegreifverbindungen, welche eingehen zu können sich vermutlich beide Partner zuerst glücklich geschätzt hatten. Ich weiß jedoch ganz sicher, dass mein Vater nie aufhörte, sich glücklich zu schätzen, während meine Mutter es bald nicht mehr tat. Abgesehen davon hatte sie aus Gründen, die ich mittlerweile zu erraten können glaube, beschlossen, sich auf eine wahrlich nicht unbedeutende Verschleierung einzulassen und gegenüber niemandem in der Hitchens-Familie zu erwähnen, dass sie Jüdin war.

Sie selbst hatte es so gewollt, sie wollte als englisch »durchgehen«, seit sie die kleineren Unannehmlichkeiten miterlebt hatte, mit denen meine Großmutter, die sich in den Dreißigerjahren als Putzmacherin abgerackert hatte, konfrontiert gewesen war. Selbst den Namen Yvonne (der meine Schwärmereien und Phantasien immer so anregte) konnte man als einen »französischen« Touch dieser Brünetten mit den haselnussbraunen Augen durchgehen lassen. Entscheidender für ihren Entschluss aber war, da bin ich mir heute sicher, dass sie weder mich noch meinen Bruder der »Judenfrage« ausgesetzt sehen wollte. Wessen ich mir jedoch weniger sicher bin, ist die Antwort auf die Frage, was sie diese Verschleierung und diese Verschwiegenheit gekostet haben. Ich kann nur ein wenig davon berichten, was es für mich bedeutet hat.

Das Paradoxon war, dass es wie zu allen anderen Zeiten in Großbritannien auch in der Nachkriegszeit nur eine einzige erprobte und bewährte Form von sozialer Mobilität gab: der erstgeborene Sohn (zumindest dieser) musste auf ein privates Internat geschickt werden, wenn man ihm die Möglichkeit schaffen wollte, am Ende eine angemessene Universität besuchen zu können. Doch die Schulgelder waren hoch und die Untiefen der Klassenzugehörigkeit, des sprachlichen Akzents und des gesellschaftlichen Rangs für einen Neueinsteiger einigermaßen schwierig zu navigieren. Meine Eltern hatten nie ein College besucht. In einer meiner frühesten schlüssigen Erinnerungen sitze ich im Pyjama auf der obersten Treppenstufe und lausche einer elterlichen Auseinandersetzung. Worum es ging, war nicht schwer zu erraten. Yvonne wollte mich auf eine teure Schule schicken, »der Commander«, wie wir meinen Vater ebenso ironisch wie liebevoll nannten, hatte den schwerwiegenden, aber naheliegenden Einwand, dass das unsere Mittel bei Weitem überstieg. Doch davon wollte Yvonne nichts wissen. »Wenn es in diesem Land eine Upper Class gibt«, erklärte sie entschieden, »dann wird Christopher dazu gehören«. Vielleicht erinnere ich mich nicht an die genauen Worte: könnte sie auch ruling class oder establishment gesagt, also Wörter benutzt haben, die damals noch unverständlich für mich gewesen wären? Doch welche Absicht sie damit verfolgte, war eindeutig, und insgeheim applaudierte ich ihr auf meinem versteckten Logenplatz. Ergo offenbart sich ein weiteres Paradoxon: Meine Mutter war in wesentlich geringeren Maßen als mein Vater »britisch«, wollte aber nichts so sehr wie einen englischen Gentleman aus mir machen. (Sie, lieber Leser, mögen selbst beurteilen, wie gut das funktioniert hat.) Und obwohl sie mich in ihrer Nähe haben wollte, musste sie sich ergo zu meinem Wohl hitzig darum streiten, mich fortschicken zu dürfen.

Ich spürte diesen Widerspruch überaus deutlich, denn als ich acht war, chauffierte sie mich, ständig zwischen strahlend lächelnder mütterlicher Aufmunterung und den heißen Tränen der bevorstehenden Trennung hin und her schwankend, ins Internat. Ich werde immer ein etwas schlechtes Gewissen haben, weil ich mir nicht mehr Mühe gab, so zu tun, als sei auch ich verzweifelt. Ich wusste, ich würde Yvonne vermissen, aber ich nehme einmal an, dass ich zu diesem Zeitpunkt längst von der so bitter nötigen Erfahrung unbedingter, wenn auch nicht verhätschelnder Liebe geprägt war. Und nun wartete ich begierig darauf, dass es weiter ging. Außerdem gab es an der Prep School, die ich bereits einmal als angehender Zögling besucht hatte, eine Bibliothek offenbar unerschöpflichen Inhalts. In unserem Haus fand sich Derartiges nicht, obwohl Yvonne es war, die mich die Liebe zu Büchern gelehrt hatte. Am Ende meines ersten Schulsemesters in der Ferne tat ich ihr das denkbar Grausamste an: als ich über die Weihnachtsferien nach Hause kam, nannte ich sie »Mrs. Hitchens«. Ihren bestürzten Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Im Internat war es die Zwangsetikette, alle Frauen, von der Ehefrau des Direktors bis hin zur Angestellten, als »Mrs.« anzureden; meiner Mutter gegenüber war es, vermute ich heute, eine kleine gemeine List, um Aufmerksamkeit zu erheischen.

Vielleicht lässt sich das graduelle Schrumpfen meiner Erinnerungen an Yvonne letztendlich damit erklären, dass ich von acht bis achtzehn die längste Zeit eines jeden Jahres fern von daheim verbrachte und all die entscheidenden Rites de passage, von den Qualen des sexuellen Erwachens bis hin zum Erwerb von Freund, Feind und Bildung, außerhalb des Familienverbands stattfanden. Trotzdem wusste ich irgendwie immer, wer sie war, und konnte üblicherweise auch erraten, was ich nicht wusste, oder was ich zwischen den Zeilen ihrer wöchentlichen Briefe herauslesen musste.

Mein Vater war ein sehr guter, würdiger, aufrechter und hart arbeitender Mann, aber er langweilte Yvonne mindestens ebenso sehr wie der Großteil ihres verbleibenden Lebens. »Die einzige unverzeihliche Sünde«, pflegte sie zu sagen, »ist langweilig zu sein«. Sie sehnte sich nach der Metropole, mit all den Cocktailparties und Theaterbesuchen und klugen Freunden und geistreichen Gesprächen, so wie sie es einst als junges Mädchen im Liverpool der Vorkriegszeit erlebt hatte, wo sie in der Nähe der Penny Lane gelebt und eine Weile lang Umgang mit Leuten wie dem schwulen Exzentriker Frank Hauser, dem späteren Direktor des Oxford Playhouse, gepflegt hatte, oder wo sie von einem Freund in das Werk des attraktiven Dichters Louis MacNeice aus Ulster eingeführt wurde, der ein Zeitgenosse von W.H. Auden und der Autor von Autumn Journal und (ihres Favoriten) The Earth Compels war. Stattdessen bekam sie das Provinzleben in einer Abfolge von englischen Kleinstädten und Dörfern serviert, zuerst als die Ehefrau eines Navy-Offiziers, dann als die eines Mannes, der nach einem Leben im Dienst der Navy von dieser »freigegeben« worden war und den Rest seiner Jahre mit kleinen Teilzeitjobs als Buchhalter oder »Schatzmeister« verbrachte. Es ist schrecklich, Mitleid mit der eigenen Mutter oder gar dem Vater zu haben, noch schrecklicher, wenn man dieses Gefühl als Halbwüchsiger empfindet, der sich seiner Machtlosigkeit bewusst ist und weiß, dass er nichts dagegen tun kann. Aber am schlimmsten ist vielleicht der egoistische Trost, dass es wirklich nicht zu den eigenen Aufgaben zählt, die Eltern aufzurichten. Jedenfalls wusste ich, dass Yvonne das Gefühl hatte, das Leben ziehe an ihr vorbei, und wusste, dass das Geld, mit dem ihr die gelegentliche glamouröse Urlaubsreise oder Fahrt in die Stadt möglich gewesen wären, (auf ihr eigenes Drängen hin) für das Schulgeld verbraucht wurde, das in mich und meinen Bruder Peter investiert wurde (der während unserer Zeit auf Malta geboren worden war). Also beschloss ich, wenigstens hart zu arbeiten, um mich dieses Opfers würdig zu erweisen.

Yvonne legte nicht einfach die Hände in den Schoß, als ich fort war. Vielmehr versuchte sie, eine Autorität in Sachen Mode zu werden. Vielleicht folgte sie damit dem Ruf der Putzmacherinnen unter ihren Vorfahren, jedenfalls aber war sie entschlossen, sich dem vorherrschenden Mangel an Eleganz im Nachkriegsengland nicht zu beugen, und schmiedete ständig neue Pläne, um den Stil ihrer Freundinnen und Nachbarinnen aufzuwerten. »Eines habe ich gewiss«, pflegte sie in leicht defensivem Ton zu sagen, so als fehlte es ihr an anderen Qualitäten, »nämlich ein wenig guten Geschmack.« Ich persönlich fand, dass sie noch eine Menge andere Qualitäten hatte: An den offiziellen Feiertagen, wenn Eltern das Internat besuchten und viele Knaben fast starben aus Angst vor den bevorstehenden Peinlichkeiten, tat oder trug Yvonne niemals etwas, mit dem man mich später hätte aufziehen können (und das waren die Zeiten, als die Damen noch Hüte trugen!). Sie war ausnahmslos die Schönste und Klügste unter den Müttern, und ich konnte ihr immer bereitwillig vor aller Augen einen Kuss geben, ohne mich vor irgendwelchen grässlichen Sentimentalitäten, Lippenstiftabdrücken oder anderen Katastrophen fürchten zu müssen. In solchen Momenten hätte es niemand wagen dürfen, mich ihretwegen zu hänseln, dabei war ich klein für mein Alter.

Doch das Modegeschäft lief nicht gut. Wenn Yvonne überhaupt Glück hatte, dann höchstens im Unglück. Gemeinsam mit diversen Freunden und Partnern versuchte sie einen Laden namens »Pandora’s Box« auf die Beine zu stellen, an den erinnere ich mich noch gut, dann einen zweiten, der nach einer Ahnin aus der väterlichen Hampshire-Linie »Susannah Munday« getauft worden war. Keines der beiden Geschäfte florierte, ich konnte mir nicht vorstellen, warum, außer dass die ortsansässigen Hausfrauen einfach zu grau, zu kurzsichtig und zu knauserig waren. Ich liebte es, dort hereinzuschauen, wenn ich einkaufen ging, damit sie vor ihren Freundinnen mit mir prahlen und ich zum Anlass spitzer Schreie werden konnte, während sie bei einer Tasse Kaffee miteinander tratschten. Aber ich sah immer, dass die Geschäfte nicht gut liefen. Welchen Ruck gab es mir doch, als ich diese Situation Jahre später in V. S. Naipauls The Enigma of Arrival (Das Rätsel der Ankunft) wiedererkannte. Er schrieb zwar über Salisbury, aber das lag ja nahe genug an Portsmouth:

Ein Laden braucht bloß zwei, drei Minuten Fußweg vom Marktplatz entfernt zu liegen und befindet sich schon abseits der Einkaufsmeile. Viele kleine Geschäfte scheiterten – schnell und sichtbar. Besonders dreckig erging es den Läden, deren Besitzer – nicht erkennend, dass Leute, die einen wichtigen Kauf tätigen wollten, dafür gewöhnlich nach London fuhren – es auf Stil abgesehen hatten. Wie trist diese Boutiquen und Damenoberbekleidungsgeschäfte, in deren Auslagen sich die Hysterie ihrer Besitzer spiegelte, doch so schnell wirkten.

Gut, ich könnte mich nun über den Begriff »Hysterie« streiten, doch wenn man ihn durch »stille Verzweiflung« ersetzt, dann trifft es den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Sogar Jahre später noch, als der Begriff »Kampf« für mich fast schon zu einem Synonym für »Befreiung« oder »Arbeiterklasse« geworden war, vergaß ich nie, dass auch der Kleinbürger eine Menge über das Kämpfen wusste.

Ich spreche hier von der Zeit meiner Adoleszenz. Als diese Entwicklung unübersehbar wurde (soweit ich mich erinnere, im Herbst 1964) und es an der Zeit war, ins Internat zurückzukehren, nahm mich meine Mutter auf eine denkwürdige Fahrt entlang Portsmouth Harbor mit. Ich glaube, ich hatte eine gewisse Vorstellung von dem, was mich erwartete, als ich auf den Sitz neben ihr rutschte. Es hatte bereits ein paar alberne und vermasselte Versuche seitens einiger verklemmter und peinlich berührter Lehrer gegeben, über die »Fakten des Lebens« zu reden (und einige haarsträubende Spekulationen seitens der etwas reiferen Mitschüler; ich selbst war, was man euphemistisch als »Spätzünder« bezeichnete), und irgendwie war mir klar, dass mein Vater ganz ausdrücklich keines dieser barschen Mann-zu-Mann-Gespräche mit seinem Erstgeborenen führen würde – was meine Mutter mit ihrer Erklärung, worauf sie gleich zu sprechen kommen wollte, denn ja auch bestätigte. Während sie also den Hillman ruhig über die Straße gleiten ließ, gelang es ihr mit fast märchenhaftem Geschick und zauberischer Leichtigkeit, mir die Vorstellung zu vermitteln, dass man nur tief genug für jemanden empfinden und auch dessen Wünsche zu berücksichtigen lernen müsse, um eine Gemeinsamkeit und ein wechselseitiges Geben und Nehmen entstehen zu sehen, die viel mehr als einfach nur lohnenswert seien. Ich weiß nicht so recht, wie ihr das gelang, und ich staune noch immer über die Art, wie sie meine Unschuld nicht nur erkannt, sondern auch transzendiert hat, aber das Ergebnis war ein tiefer Friede und eine Zufriedenheit, die ich bis heute spüren kann (und mir bei einigen besonders guten späteren Gelegenheiten auch immer wieder deutlich ins Gedächtnis rufen konnte).

Sie mochte keine meiner Freundinnen, keine einzige, jemals. Manchmal konnte ihre Kritik ziemlich spitz sein (»Ehrlich, Liebling, sie ist wahnsinnig süß und alles, aber sie sieht ein bisschen wie ein Grubenpferd aus«). Doch sie vermittelte mir nie das Gefühl, eine dieser Mütter zu sein, die ihre Söhne einfach nicht an eine andere Frau abgeben können. Tatsächlich hatte sie ja sogar so wenig von der prototypischen »jüdischen Mame«, dass sie mir nicht einmal gestattete, über ihre Herkunft Bescheid zu wissen – was ich ihr letztlich doch etwas übel nehme. Sie war nie über die Maßen fürsorglich. Sie ließ mich praktisch von klein auf in der Gegend herumstromern und sehnte sich immer nur nach einem: meine Bildung zu verbessern (aha!). Abgesehen vom MacNeice besaß sie zwei fein gebundene Gedichtbände (Rupert Brooke und Palgraves Golden Treasury), für die ich mein Leben gäbe, um sie zu retten, selbst wenn mein Haus dabei abbrennen würde. 1966 fuhr sie mich zum Shakespeare-Jubiläum den ganzen Weg bis nach Stratford. Und an jenem frostigen Tag später in diesem Jahr, an dem ich erfuhr, dass ich am Balliol College in Oxford angenommen worden war, wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass sie nun das Gefühl hatte, wenigstens einige ihrer Opfer, einiges an ertragener Langweile und erduldetem Überdruss in all den Jahren sei der Mühe wert gewesen. Tatsächlich ist das feudale Dinner, zu dem wir an diesem Abend ausgingen, fast die einzige Familienfeier von ungetrübter Freude, an die ich mich erinnern kann (vielleicht, weil es dabei hauptsächlich, wenn nicht gar ausschließlich, um mich ging).

Letzteres zu sagen schmerzt mich, denn in Wahrheit kann ich mich an viele nette Wanderungen auf dem Land erinnern, sogar an eine abenteuerliche Partie Golf mit meinem Vater, außerdem an viele gute Zeiten mit meinem Bruder Peter und an mehr gute Momente mit Yvonne, als ich hier aufzählen könnte. Doch wie so vielen Familien gelang es auch uns nicht immer, als »Einheit« zu funktionieren. Es war besser, wenn Gäste oder Verwandte da waren, oder wenigstens ein Haustier, dem wir uns alle zuwenden konnten. Ich beende diese Betrachtung mit einer Erinnerung, die ich nicht übergehen kann.

Wir verbrachten Familienferien – ich glaube, es könnten die letzten gemeinsamen gewesen sein – an der Küste von Devonshire in Budleigh Salterton, in einer Pension, die direkt einer Schilderung von John Betjeman entsprungen schien. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu viele Spannungen gegeben hätte, jedenfalls nicht nach Hitchens-Standards, doch am letzten Tag verkündete mein Vater plötzlich, dass die Männer der Familie mit dem Zug nach Hause fahren würden. Wie es schien, wollte Yvonne etwas Zeit für sich haben und gemächlich in kleinen Etappen mit dem Auto nachkommen. Ich stellte fest, dass mir diese Vorstellung gefiel: Ich sah sie vor mir, wie sie entspannt im Roadster durch die Landschaft fuhr, auf ihre sorglose und unbekümmerte Weise die eine oder andere Zigarette rauchte, anhielt, wann und wo es ihr gefiel, und in einigen der besseren Hotels entlang des Weges zwanglos geistreiche Konservationen führte. Warum um alles in der Welt auch nicht? Sie war längst überfällig für ein bisschen Raffinesse, ein bisschen Vornehmheit, ein paar schwelgerische Was-kostet-die-Welt-Tage.

Am nächsten Tag war sie zu Hause, um den Hals einen Stützverband. Noch bevor sie richtig losgefahren war zu dem ihr gebührenden Vergnügen, war irgendein Idiot von hinten in den Wagen geprallt und hatte ihr ein schmerzhaftes Schleudertrauma verpasst. Mein Vater übernahm still und effizient die Regie und kümmerte sich um all die ermüdenden Versicherungs- und Reparaturdetails, während Yvonne zum allerersten Mal leer und besiegt aussah. Niemals zuvor oder danach hat mir jemand so leid getan, habe ich mich so machtlos und jeder Hilfe unfähig gefühlt, so beklommen, was die Zukunft betraf, und so unsicher und unfähig zu erkennen, warum ich so beklommen war. Bis heute ertrage ich es kaum, Danny Williams’ Version ihres Lieblingssongs Moon River zu hören, weil seine schmachtenden Akkorde etwas auslösen, das umso schmerzlicher ist, als es erst den Beginn einer Sehnsucht einfängt. Wechseln wir kurz die Szenerie zum Oxford Playhouse (und zu einer meiner ersten Lohntüten) kurz darauf. Ich sah von der Seitenbühne aus eine Inszenierung des Kirschgarten – übrigens ein guter Blickwinkel für ein Tschechow-Stück – und fühlte plötzlich diesen Stich, den man bei einer Fremdidentifikation spürt, in diesem Fall mit der Frau, die es nie ganz zu den strahlenden Lichtern der Großstadt schafft und dabei nicht einmal auf das Überleben ihrer Provinzidylle zählen kann. Ach Yvonne, wenn es denn irgendeine Gerechtigkeit gäbe, dann hättest du die Chance haben müssen, dich wenigstens an einem von beidem erfreuen zu dürfen, so schon nicht an beidem.

Bald darauf schenkte sie mir ein Dinner Jacket mit schwarzer Fliege für Oxford, überzeugt, dass ich eine formelle Abendgarderobe für all die Debatten der Oxford Union und anderen hochklassigen Events bräuchte, bei denen ich zweifellos eine Hauptrolle spielen würde. Tatsächlich habe ich diese Garderobe ein paar Mal angelegt, doch bis Mitte 1968 war es Yvonne dann schon gewöhnt, hauptsächlich von meinen Verhaftungen zu lesen, zu welchen Anlässen ich Jeans und Parka und die Fahne irgendeines Rebellen in Händen zu tragen pflegte. Ich muss sagen, dass sie nicht so viel klagte, wie sie es hätte tun können (»auch wenn es mir ziemlich verhasst ist, Liebling, wenn meine Freunde anrufen und vorgeben, so betrübt zu sein, dich so im Fernsehen zu sehen«). Ihre politische Einstellung war immer liberal und humanitär gewesen, sie empfand große Verachtung für jede Art von Grausamkeit oder Tyrannei, deshalb war sie auch zutiefst überzeugt, dass mein Engagement vor allem den Benachteiligten galt. Für den hartherzigen und unerbittlichen Toryismus meines Vaters hatte sie nichts übrig. (Ich erinnere mich allerdings, dass sie mich einmal fragte, wie es komme, dass so viele Berufsrevolutionäre kinderlos blieben – was mir damals völlig an der Sache vorbei zu gehen schien, seither jedoch immer wieder einmal in den Sinn kam.) Es sei denn, die Polizei kam direkt mit einem Haftbefehl ins Haus – was einmal geschah, als ich erneut verhaftet werden sollte, nachdem ich wegen eines anderen Delikts gerade erst auf Kaution freigelassen worden war –, stieß sie kaum je einen Seufzer aus. Und ich, nun ja, ich wollte derweil ungeduldig über meine Familie hinauswachsen, dem Nest entfliehen, und kam nicht öfter nach Hause als unbedingt nötig, sei es in den Oxforder Semesterferien oder nach meinem Abschluss, als ich rastlos und ambitioniert nach London zog.

Selbst nach all diesen Jahren stelle ich fest, dass ich es kaum ertragen kann, Yvonne zu kritisieren. Doch aufziehen konnte ich sie und tat es auch reichlich, vor allem wegen einer Sache: sie hatte eine kleine – in Wahrheit entschiedene – Schwäche für »New Age«-Dinge und sonstige grillenhafte kultische Attraktionen. In meiner Jugendzeit war es Gayelord Hausers Bleibe jung. Lebe länger!-Regime gewesen, das marktschreierische Diätbuch eines schleimig grinsenden Charmeurs, von dem sich rund die Hälfte aller Mittelstandsfrauen aus unserem Bekanntenkreis verzaubern ließ. Mit der Zeit erlag sie dann auch dem Talmiglanz von Khalil Gibran und den absurden Tautologien seines Machwerks Der Prophet. Wie gesagt, sie vertrug einiges an Spötteleien von mir, zumindest solange es um die unlesbare Prosa irgendwelcher Leichtgewichte ging. Aber es war mir nicht bewusst gewesen (wie es so oft das Schicksal des Provokateurs ist), wie viel Unglücklichsein bei diesen Engagements eine Rolle spielte, und ich hatte auch nicht im Entferntesten begriffen, wie viel Schaden bereits angerichtet worden war, bis es schließlich viel zu spät war. Gestatten Sie mir, Ihnen von dieser Geschichte in der Chronologie zu berichten, in der sie sich mir enthüllte.

Nachdem ich nach London gezogen war und beim New Statesman angefangen hatte, fuhr ich eines Tages nach Oxford zurück. Ich spazierte gerade die High Street hinunter, als ich vor dem Queen’s College fast mit Yvonne zusammenstieß. Wir umarmten uns innig. Als ich sie losließ, bemerkte ich einen Mann, der scheu etwas abseits stand und ganz augenscheinlich ihre Einkaufstüten trug. Wir wurden einander vorgestellt und ich schlug vor, ins Queen’s Lane Café zu gehen. Ich erinnere mich nicht, wie es genau ablief, denn ich war nach Oxford gekommen, um drängende politische und erotische Verabredungen einzuhalten, die mir damals beide wichtig erschienen. Der Mann wirkte jedenfalls ganz nett, vielleicht ein bisschen zu mager, und hatte ein einnehmendes Lächeln. Er hieß Timothy Bryan, was ich meiner Erinnerung nach für einen ebenso mageren Namen hielt. Ich hatte keinerlei Vorahnungen.

Als ich meine Mutter das nächste Mal sah, wollte sie unbedingt wissen, was ich von ihm hielt. Ich sagte, leise, aber nun doch deutlich alarmiert, dass er mir soweit in Ordnung schien. Habe ich das wirklich gedacht? Plötzlich wurde mir klar, dass ich gerade gebeten worden war, etwas zu billigen. Und dann sprudelte es nur so aus ihr heraus: Yvonne war ihm während eines Kurzurlaubs begegnet, den in Athen zu verbringen ihr gelungen war; er schien sie wunderbar zu verstehen; er sei ein Dichter und Träumer; sie habe bereits beschlossen, es dem »Commander« zu eröffnen: sie werde mit Mr. Bryan leben. Meiner Erinnerung nach hatte ich vor allem einen Gedanken, während die Sonnenstrahlen ihre Bahn durch unsere alte Familienwohnung im ersten Stock zogen: »Bitte erzähl mir jetzt nicht, dass du gewartet hast, bis Peter und ich alt genug waren.« Im selben Moment erklärte sie mit zutiefst aufrichtiger Stimme, dass sie gewartet habe, bis mein Bruder und ich alt genug waren. Um etwa dieselbe Zeit erzählte sie mir auch – alle Bedenken in den Wind schlagend, wie man so sagt –, dass sie sowohl vor als auch nach meiner Geburt abgetrieben habe. Die Abtreibung nach meiner Geburt gelang es mir mit Fassung zu tragen, jedenfalls mit einem gewissen Gleichmut, wohingegen sich diejenige vor meiner Geburt doch ein bisschen zu sehr danach anfühlte, noch mal glimpflich davongekommen zu sein, hinsichtlich moi doch den etwas zu starken Beigeschmack eines Beinahetreffers hatte.

Es waren die entspannten frühen Siebzigerjahre, und ich hatte weder den Wunsch noch die Begabung zu »urteilen«. Yvonne war ohnedies mein einziges Familienmitglied, mit dem ich über Sex und Liebe sprechen konnte. Dann informierte sie mich, dass sie und Timothy noch etwas anderes gemein hatten. Er, der einst zum Pastor der Church of England ordiniert worden war (in der berühmten Kirche St. Martin-in-the-Fields nahe dem Trafalgar Square, wie ich später herausfand), den organisierten Glauben aber schließlich durchschaut hatte, war mittlerweile ebenso wie sie Anhänger von Maharishi Mahesh Yogi geworden, dieses sinistren Windbeutels, der die Beatles in jenem Summer of Love erleuchtet hatte. Ich musste ein wenig schlucken angesichts dieser Kapitulation vor einem derart offensichtlichen Scharlatan. »Hast du dem Vollkommenen Meister Geld gegeben? Hat er dir ein Geheimes Mantra gegeben?« Doch als sie die zweite Frage dann aufrichtig mit einem scheuen »Ja« beantwortete, vergab ich ihr in einem Ausbruch des Gelächters, in das sie (etwas reserviert, wie ich fand) einstimmte.