Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Art en Mots Éditions

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

La Révolution du « printemps arabe » a commencé comme un souffle d’espoir, enflammant les cœurs et les esprits des masses arabes. Mais au fur et à mesure qu’elle évolue, cette révolution tant admirée se défigure, se débarrassant de ses initiateurs pour être récupérée par des opportunistes tard venus. Ces nouveaux acteurs entreprennent de réécrire son histoire, transformant une lutte authentique en une révolution détournée et trahie.

Ce récit plonge dans les coulisses d’une révolution trahie, offrant une réflexion poignante sur le destin des révolutions et les rêves brisés de ceux qui y ont cru.

Un regard incisif sur les dérives du « printemps arabe » et le pouvoir de réécrire l’histoire.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Sonia Cheniti, alias La Métisse, est une femme de sciences, de lettres, et une voyageuse engagée. Écrivant depuis son plus jeune âge, elle voit l’écriture comme un jeu mystérieux et passionnant, où réalité et imaginaire se rencontrent. Ses œuvres naviguent entre le réel et l’irréel, explorant la face cachée des événements et des émotions humaines. Actuellement basée en Azerbaïdjan, un pays fascinant situé entre l’Europe et l’Asie, Sonia Cheniti est l’auteure de plusieurs ouvrages primés, dont La Colombe de l'Arche, Fleur de saison, et L’ombre d’Eda. Elle a reçu plusieurs distinctions, notamment le Diplôme de nouvelles et le prix du concours international « Femmes Méditerranée » en 2010.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

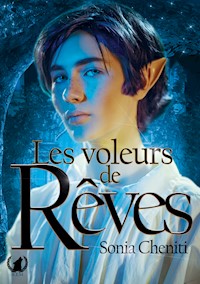

Les voleurs de rêves

SONIA CHENITI

Fantastique/Historique

Images : Adobe Stock

Illustration graphique : Graph’L

Art en mots éditions

Trop protégé par les lois pour en saisir les bienfaits, l'homme n'en perçoit souvent que les gènes.

DEDICACE

Je dédie cet ouvrage à l'âme de mes parents qui avait toujours souhaité notre réussite et à mon très cher époux Benoît.

Un remerciement particulier à l’excellentissime correcteur Jean claude Marec et une tendre pensée pour son épouse Bernadette.

I – A LA FERME

II- LA TYRANNIE DU PATRON

III- LA REVOLUTION

V- POUR LA DIGNITE

VI- LA FIN OU LE COMMENCEMENT D'UN REVE

VII- LA MORT D'UN JEUNE HOMME

CHAPITRE I

À LA FERME

I - Mon journal intime

Ce jour-là, la face de la terre fut éveillée par l'aube. C'était le jour de mon anniversaire. Ma mère m'avait offert un somptueux cadeau : une belle plume pour écrire mon journal intime. Lorsqu'elle m'avait dit que c'était pour écrire tout ce que je faisais et tout ce que je vivais, j'eue peur. Cela me faisait penser à des devoirs d'école. Mais quand elle m'avait dit que je pouvais raconter tout ce que je voulais et quand je voulais, j'étais heureuse parce que j'adorais la liberté.

J'avais soufflé sur mes bougies et partager mon cadeau au miel. Ma robe de feuillage violet et vert sur la gauche mettait en valeur ma taille fine, mes boucles d’oreilles aux nuances chaleureuses soulignaient divinement la forme de mes yeux qui reflétaient la sagesse millénaire de notre peuple et la lueur de notre étoile bien-aimée : Elbereth.

Mes amis et moi avions savouré lentement le gâteau puis avions pris un petit sentier à travers les bois de la forêt Dar Chichou pour contourner le lac. La forêt semblait immobile devant nous. En son monde étrange de verdure, chaque bruit qu’elle émettait me rassurait. J’écoutai la respiration des vies qu’elle porte. Le soleil luisait, étonnamment doux pour ces jours de janvier. Les animaux se réveillaient peu à peu. Ils pointaient le bout du nez ou du bec pour sentir si le fond de l’air était trop frais.Une taupe s’était enhardie en rejetant les dernières mottes de terre qui la séparaient des quelques rayons de lumière. En même temps, elle avait senti le sol bouger, anormalement, alors que, pourtant, tout était si calme quelques instants auparavant. Vite, elle était redescendue dans son trou. Mais le tremblement devenait de plus en plus puissant comme si un troupeau allait passer près de son refuge. Elle descendit plus bas vers son nid douillet où elle était bien à l’abri. Mais l’onde sonore provoquée par nos rires qui troublait sa tranquillité se ressentait encore. Non loin de là, un pic vert réveillé en sursaut par tout ce remue-ménage tentait de regarder à l’extérieur de son refuge. Comme il était dans un grand arbre, il pouvait voir loin. Il se mit à ricaner bruyamment pour alerter ses compagnons. Les autres animaux de la forêt avaient compris le message et étaient restés dans leurs abris respectifs tout en tentant de deviner quand ce charivari allait se terminer et quand ils pourraient enfin profiter de cette journée de douce chaleur. Je m’étais allongée sur l’herbe, entre les mottes de terre et regardais le ciel, les nuages ; mon père m’avait appris à observer les nuages qui me parlaient d’un amour inconnu. C’était beau, changeant, menaçant parfois. Je n’aurais jamais pensé que leur couleur puisse varier à ce point : du rose pâle au noir anthracite, en passant par une palette de bleus, de verts, de rouges. Un matin, à l’aube, j’avais vu un stratus jaune qui m’avait irradié de l’intérieur. Papa. Je saisis une poésie qu’il m’avait offerte pour mon anniversaire et entama sa lecture :

‘ Fêter son adolescence, c’est comme être arrivé

Au bord de l’océan, où tu peux t’embarquer.

Vers le vaste horizon et toutes ses merveilles,

Dans cette floraison de ton cœur qui s’éveille.

Tu es bien entourée dans ce nouveau voyage,

J’aimerais t’emmener, mais tu as passé l’âge.

Oui, tu as tant grandi et tu sais maintenant

Gérer ta propre vie vers tout ce qui t’attend.... ‘

Un petit bruit me fit interrompre ma lecture. Une gazelle était descendue, par deux fois, sur la courte pente comme pour en braver les broussailles fauves. Et au fond de moi-même, je m’étais enthousiasmée devant cette bête miraculeuse. Ayant cessé un moment son manège, elle demeura immobile devant un petit fleuve qui semblait l’appeler secrètement. Elle hésitait encore, un sabot levé, l’oreille fixe, prête à s’enfuir. Mais l’eau l’avait retenue.

Quelle bête ! Elle ne bougeait pas, paraissant écouter la musique de l’eau avec une attention grave, comme si cette musique était pour elle un message. Et je voyais que ses sabots se mouillaient et que leur couleur luisante faisait de brèves traînées chatoyantes sur l’eau. Un sentiment de pitié se leva en moi. Je crus pendant un instant que la bête était pétrifiée.

Un oiseau gazouillait quelque part sur les hautes branches d’un saule ; puis son vol, bien que furtif, m’avait appris que c’était une jeune colombe. D’ailleurs, elle ne tarda pas à se poser sur une grosse pierre, tout près de moi, laissant après son message dans les branchages, quelques feuilles desséchées retomber sans élégance. La jeune colombe sautillait, alerte, la mobilité de sa petite tête était amusante. Cette légère insouciance me rassurait.

Je pensais aussi que le sous-bois abondant, argenté ou doré à cette heure-là, ajoutait une note de tranquillité apparente. Je ne pus retenir un soupir.

J’examinai de nouveau ce sous-bois, comme pour remercier la nature. J’observais de nouveau la gazelle. Était-il possible qu’elle puisse vivre dans la région, après que les habitants de la Hammam-Ghezaz et de Kerkouane les eurent tuées pour se nourrir. Cette race allait disparaître, j’eus peur de cette vision. Mais une émotion m’avait atteint, le bonheur étouffe quelquefois. Une gazelle !

Ainsi, la ravissante bête pouvait se désaltérer et faire sa toilette dans l’eau limpide. Après avoir savouré le grand bien-être que procurait à son corps cette eau fraîche, la belle gazelle avait repris sa route. Émerveillée par sa grâce, j’avais chevauché à sa suite jusqu’à ce que la fragile petite créature ait disparu dans la profondeur des taillis. J’avais oublié mes amis. Je courais dans cette forêt pleine de sifflets de soie. Dans ma hâte, j’avais perdu un de mes souliers en verre. Je m’étais mise tout de suite à sa recherche quand j’entendis une voix me dire : ‘Avec ce soulier en verre, tous mes vœux seront exaucés’. J’eus peur et voulus m’enfuir mais me rappelai le journal. Je pouvais raconter ma vraie première rencontre avec un être humain.

Un beau jeune homme m’observait, il était étrangement habillé.

— Pourquoi es-tu habillé ainsi ? dis-je.

Il sourit et me dit : Nous, nous ne nous habillons pas de feuilles, Comment t’appelles-tu ?

— Miriel

— Joli nom, Miriel. Moi, c’est Hichem. Comment as-tu appris le langage des hommes ?

— À l’école.

— Tu es belle Miriel, comment dit-on cela chez vous ?

— Lle naa vanima.

— J’ignore pourquoi, mais je ne suis pas surpris que mes pas m’aient conduit jusqu’à toi. Je me doutais qu’il y avait encore des choses à relier. Il me semblait que quelque chose manquait encore à ma réalisation, aujourd’hui je sais qu’inconsciemment, c’est toi que j’attendais.

Je sentis une allégresse me saisir.

— Ton sourire est ta plus grande force

— Et toi, quel est ton don ?

— L’amour du beau, de la justice. Viens ! me dit-il.

Il me tendit sa main, je tressaillis. Nous avancions sur le chemin qui nous rapprochait. Celui-ci reprenait vie sous nos pas, comme si l’étonnement de notre marche accordée comblait l’absence du promeneur solitaire. La forêt, complice, rit de ce nouvel amour unique en train de naître.

Nous arrivions à une ferme. J’observais un âne attelé. Au premier coup d’œil on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vidé ; mais, à le regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n’était que le résultat de longues fatigues endurées dans la misère. En réalité, c’était un animal robuste, d’une taille moyenne, au poil gris cendré avec le ventre clair et si fatigué qu’il fut, il n’en tenait pas moins sa tête haute d’un air volontaire, résolu et coquin.

Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites, au hasard des trouvailles. Mais celui-ci disparaissait sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin, dont on l’avait couvert pour le protéger du soleil et des mouches.

Près de lui, se tenait une femme d’une quarantaine d’années, enceinte, qui le surveillait. Son type était singulier : d’une certaine incohérence, mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange d’origines. Au contraire de l’inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu’accentuait le regard, noir, long, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse. Dans l’affaissement du repos, le corps s’était abandonné, il avait les mêmes grâces que la tête, à la fois délicate et nerveuse. Les épaules étaient souples, d’une ligne menue et fuyante dans une robe de couleur indéfinissable, rouge autrefois, probablement. Les jambes étaient volontaires et fermes dans des bas un peu déchirés, la misère de l’existence n’enlevait cependant rien à la fière attitude de cette femme. Comme l’âne se trouvait placé derrière une haute et large voilure de foin, la surveillance en eût été facile si de temps en temps il ne s’était pas amusé à happer une goulée d’herbe, qu’il tirait discrètement avec précaution, en animal intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.

— Palik, veux-tu finir !

Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant, mais dès qu’il avait mangé son foin en clignant de l’œil et en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa faim.

À un certain moment, comme elle venait de le gronder pour la quatrième ou cinquième fois, une voix sortit de la maison, appelant :

— Mannoubia…

Aussitôt elle souleva un rideau et entra, un homme d’une cinquantaine d’années était couché sur un matelas si mince qu’il semblait collé au plancher. Il avait un visage pur et régulier avec de grands méplats de bronze poli et de sombres yeux, lustrés de roux comme ceux d’un oiseau, doux et profonds, mais avivés par le souffle de la maladie. Des lèvres fines, dont la forme parfaite révélait la pureté d’un sang berbère. Au menton, deux petites touffes noires et frisées qui dépassaient à peine de l’ovale ferme.

— As-tu besoin de moi ?

— Que fait donc Palik ?

— Il mange le foin.

— Il faut l’en empêcher.

— Il a faim.

— La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas, que répondrais-tu au propriétaire s’il se fâchait ?

— Je vais le tenir de plus près. Tu souffres davantage ?

— Ne t’inquiète pas, l’étouffement du renfermé, ce n’est rien, dit-il d’une voix haletante, sifflée plutôt qu’articulée.

Il voulait la rassurer ; en réalité il se trouvait dans un état pitoyable, sans respiration, sans force, et, bien que n’ayant pas dépassé la cinquantaine, a un stade avancé de la cachexie, malgré des restes de beauté admirables.

— Veux-tu que je te donne quelque chose ? demanda Mannoubia.

— Quoi ?

— Des boutiques, je peux t’acheter un citron ; je reviendrai tout de suite.

— Non. Gardons notre argent, nous n’en avons si peu. Retourne près de Palik et fais-en sorte de l’empêcher de voler ce foin.

— Cela n’est pas facile.

— Enfin veille sur lui.

Elle revint à la tête de l’âne, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon à ce qu’il restât assez éloigné du foin pour ne pouvoir l’atteindre à nouveau.

Tout d’abord il se révolta, et voulut avancer quand même, mais elle lui parla doucement, le flatta, l’embrassa sur le nez ; alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction manifeste et voulut bien se tenir tranquille.

N’ayant plus à s’occuper de lui, elle put regarder ce qui se passait autour d’elle : des bambins couraient en agitant des panneaux et en criant. Mannoubia ne savait pas lire. Comme tout cela était curieux, nouveau ; elle s’y intéressait si bien que le temps passa sans qu’elle en eût conscience. Je tournais autour d’elle depuis dix longues minutes, sans qu’elle eût fait attention à moi, lorsque je me décidais à l’interpeller :

— V’là un bel âne !

Elle ne dit rien, muette d’étonnement.

— Est-ce un âne de notre pays ?

— Oh, mon Dieu.

— Il s’appelle Palik ?

— Oh, mon Dieu.

Une vieille dame qui avait beaucoup de choses dans la tête lui avait autrefois appris qu’en naissant, toute créature reçoit sa destinée pour compagne. Djinn invisible, celle-ci suit partout l’être qui lui est confié, prenant garde de ne pas le dépasser en cheminant plus vite, car marcher sur son ombre lui porterait malheur. Mais un moment arrive où l’être humain doit s’engager dans les chemins qu’Allah a tracés pour lui et le long desquels, heureux ou malheureux, il devra dire : “C’était écrit…”

— C’est le Destin… murmura-t-elle.

Hichem ayant prit peur pour sa mère, tenta de lui expliquer :

— Mère, c’est une Elfe des forêts. Tu vois bien qu’elle n’est pas un Djinn invisible. Elle s’appelle Miriel. Nous ne sommes que ma mère et moi, et mon père qui est malade.

— Vous tenez à votre âne ?

— Bien sûr. Balbutia Mannoubia.

— Pourtant vous allez tenter de le vendre.

— C’est vrai cela. Dit-elle, soudain intéressée.

— Pardi, si, c’est vrai.

— Vous savez lire l’avenir ? Venez, entrez mes enfants. Maintenant que nous avons le repos, je vais vous faire le dîner. Qu’est-ce que vous voulez ? Mais avant tout, je dételle ce pauvre Palik, qui, lui aussi, doit être bien las. Je reviens tout de suite.

En effet, elle ne tarda pas à revenir et sortit le fourneau en terre, quelques morceaux de charbon et une vieille casserole, puis elle alluma le feu avec des brindilles et le souffla, en s’agenouillant devant, à pleins poumons.

Quand il commença à prendre :

— C’est du riz que tu veux, n’est-ce pas ?

— J’ai si peu faim.

— Aurais-tu faim pour autre chose ? J’irai chercher ce que tu voudras.

— Je veux bien du miel.

— Moi du riz, mère.

Elle versa une poignée de riz dans la casserole où elle avait mis un peu d’eau, et, quand l’ébullition commença, elle remua le riz avec deux petits manches en bois, ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment se trouvait Palik et lui dire quelques mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’étaient pas indispensables, car il mangeait ses chardons avec une satisfaction dont ses oreilles traduisaient l’intensité.

Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et non réduit en bouillie, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide à large base.

Déjà, elle était allée remplir une petite cruche au puits et l’avait placée avec deux verres, deux assiettes, deux fourchettes. Elle posa son écuelle de riz à côté et s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe étalée.

— Maintenant, dit-elle, comme une petite fille qui joue à la poupée, nous allons faire la dînette.

Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était d’un regard inquiet qu’elle examinait son mari, assis sur son matelas, enveloppé d’un mauvais fichu de laine qui avait dû être autrefois une étoffe de prix, mais qui maintenant n’était plus qu’une guenille, usée, décolorée.

— Tu as faim, toi ? demanda la mère.

— Je crois bien, il y a longtemps.

— Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de pain ?

— J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une belle faim.

La mère avait porté une fourchette de riz à sa bouche, mais il la tourna et retourna longuement sans pouvoir l’avaler.

— Ça ne passe pas très bien, dit-il en réponse au regard de sa femme.

— Il faut te forcer : la seconde bouchée passera mieux, la troisième mieux encore.

— Il l’avala.

— Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas insister.

— Ne t’inquiète pas, ce n’est rien, on vit très bien sans manger quand on n’a pas d’efforts à faire, avec le repos l’appétit reviendra.

— Il s’allongea sur son matelas, haletant, et si faible qu’il fût, n’arrêtait pas de penseràsa femme. En la voyant les yeux gonflés de larmes, Hichem s’efforça de la distraire :

— Ton riz est très bon, mange-le ! Puisque tu travailles tu dois te sustenter.

— Oui, je mange et toi aussi tu dois bien manger pour m’aider à la ferme. Tiens, Miriel, ton miel, il est délicieux ‘.

— Merci, tu travailles ici à la ferme ?

— Oui, dit Mannoubia toute fière, toutes les femmes de notre famille ont pris soin de cette ferme.

— Je ne laisserai jamais ma femme travailler comme un homme, grogna Hichem.

— Tu la tiendras enfermée chez elle comme nos ancêtres ? ricana Mannoubia.

— Je préfère la tenir prisonnière chez elle que lui donner la liberté de s’épuiser au travail comme les Européens.

— Mon garçon, n’oublies pas que la fusion de nos deux civilisations est une réussite, eux nous ont appris l’effort et nous la sagesse. Nous perdons de plus en plus ces valeurs. Tous les parents doivent l’inculquer aux enfants dès leur jeune âge et leur apprendre que le respect est la douceur de l’ordre, dans la famille, c’est la plus vitale des conditions du bonheur.

— Tu as raison mère, dit Hichem puis regardant son père il ajouta : J’irai chercher un médecin à Dar Chichou, il y a là-bas un bon médecin.

— Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu’on les paye.

— Nous le paierons.

— Avec quoi ?

— Avec notre argent, tu dois avoir dix dinars dans ta robe, moi j’ai vingt dinars. Le propriétaire de cette ferme nous exploite. Regarde dans ta robe !

Mannoubia fouilla dans sa poche.

— Combien cela fait-il en tout ? demanda-t-elle, je ne sais pas compter.

— Je ne le sais guère mieux que toi.

— Ils firent les comptes et trouvèrent trente dinars.

— Tu vois que nous avons plus qu’il n’en faut pour le médecin, continua Hichem.

— Il ne me guérira pas par des paroles, il ordonnera des médicaments, comment les payer ?

— J’ai mon idée.

— Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible.

— Palik ? demanda Mannoubia.

— Tu y avais pensé ?

— Oui, j’y avais pensé. Mais je n’osais pas en parler. Depuis l’idée me tourmente. Je pressentais que nous serions forcés un jour ou l’autre de le vendre. Je n’osais même plus le regarder, de peur qu’il ne devine que nous pourrions nous séparer de lui, après tant de fatigues. J’irai parler au patron de ton père, j’espère être bien reçue ! Enfin, nous verrons, c’est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée.

En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une fois elle avait dû faire de longues pauses pour arriver au bout de ce qu’elle voulait dire.

— As-tu besoin de dormir ?

— J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir dans la tranquillité, du parti pris et de l’espoir d’un lendemain.

— Et toi, Miriel ?

— On ne dort presque pas, nous, les Elfes.

— Alors, je vais vous laisser pour ne pas vous déranger, et comme il y a encore deux heures de jour, je vais en profiter pour laver notre linge. Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d’avoir demain une chemise fraîche ?

— Ne te fatigue pas.

— Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée.

Après avoir embrassé son fils, elle alla dans la cuisine, vivement, légèrement, prit un paquet de linge dans un petit coffre où il était enfermé et le plaça dans une bassine. Elle attrapa alors, sur une planche, un petit morceau de savon tout usé et sorti emportant le tout. Après la cuisson du riz, elle avait empli d’eau sa casserole, elle trouva ainsi cette eau chaude et put la verser sur son linge. Alors, s’agenouillant dans l’herbe, Mannoubia commença à savonner et à frotter. Sa lessive ne se composant, en réalité, que de deux chemises, trois mouchoirs, et deux paires de bas, il ne lui fallut pas deux heures pour que tout fût lavé, rincé et étendu sur des ficelles.

Pendant qu’elle travaillait, Palik, attaché à une courte distance d’elle, l’avait plusieurs fois regardée comme pour la surveiller, mais sans plus. Quand il vit qu’elle avait fini, il allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six braiments qui étaient des appels impérieux.

— Crois-tu que je t’oublie ? dit-elle.

Elle alla à lui, le changea de place et lui apporta à boire dans sa bassine qu’elle avait soigneusement rincée, car s’il se contentait de toutes les nourritures qu’on lui donnait ou qu’il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour sa boisson, et n’acceptait que de l’eau pure dans des vases propres.

Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit à le flatter de la main en lui disant des paroles de tendresse comme une nourrice à son enfant, et l’âne, qui tout de suite s’était jeté sur l’herbe nouvelle, s’arrêta de manger pour poser sa tête contre l’épaule de sa maîtresse et se faire mieux caresser : de temps en temps il inclinait vers elle ses longues oreilles et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béatitude.

Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant fermé, et on n’entendait plus, au loin, qu’un sourd mugissement sans bruits distincts, profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la respiration de la nuit tombante.

Alors, dans la mélancolie du soir, l’impression de ce qui venait de se dire étreignit Mannoubia plus fort, et, appuyant sa tête à celle de son âne, elle avait laissé couler les larmes qui depuis si longtemps l’étouffaient, tandis qu’il lui léchait les mains. Dans la pénombre, s’exhalait d’un ‘canoun ’ où brillaient des braises rouges, une odorante vapeur d’encens qui montait dans le silence et enveloppait Hichem qui avait sombré dans un sommeil profond pendant que je saisissais ma plume et entamais mon journal intime.

II la maladie du père

La nuit du malade fut mauvaise : plusieurs fois, Mannoubia couchée près de lui, tout habillée sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait d’oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau qu’elle allait chercher au puits afin de l’avoir plus fraîche : il étouffait et souffrait de la chaleur. Au contraire, à l’aube, le froid du matin, toujours vif, le faisait grelotter et Mannoubia devait l’envelopper dans son fichu, la seule couverture un peu chaude qui leur restait. Hichem avait mis en marche sa petite radio.

— Ces journalistes ce sont tous des menteurs !

Il me demanda ce que je ferais si j’étais la reine des Elfes.

— Je donnerais l’ordre de mettre toutes les bombes du monde dans le vide-ordures. Comme ça, il n’y aura plus besoin d’en parler, parce que le vide-ordures c’est une poubelle qui va tellement profond dans la terre qu’on ne pourra plus jamais les récupérer. Et tous les pauvres auront une vie digne. Toi tu seras président ?

À ces mots le jeune homme avait éclaté de rire.

— Je ferais la même chose que toi ! Ainsi je pourrai affirmer ma personnalité ! Ainsi je pourrai devenir un héros !

Mannoubia ne tenait pas en place, malgré son désir d’aller chercher le médecin aussitôt que possible, elle devait attendre que son mari fût levé, car à qui demander le nom et l’adresse d’un bon médecin, si ce n’était à lui ?

Bien sûr qu’il connaissait un bon médecin, et un fameux qui faisait ses visites en voiture et non à pied comme les médecins de rien du tout.

En entendant parler d’un médecin fameux qui faisait ses visites en voiture, elle eut peur de n’avoir pas assez d’argent pour le payer, et timidement, avec confusion, elle questionna son mari en tournant autour de ce qu’elle n’osait pas demander. À la fin, il comprit :

— Ce que tu auras à payer ? dit-il. Dame, c’est cher. Pas moins de trente dinars. Et pour être certain qu’il vienne, tu feras bien de les lui remettre d’avance.

En suivant les indications qui lui avaient été données, elle trouva assez facilement la rue, mais le médecin n’était point encore levé, elle dut attendre, assise sur une borne dans la rue, à la porte d’une remise derrière laquelle on était en train d’atteler un cheval. Comme cela, elle le saisirait au passage et en lui remettant ses trente dinars, elle le déciderait à venir. Ce qui n’était sûrement pas nécessaire, elle en avait le pressentiment, si on lui demandait simplement une visite pour un de ces riches patients du Cap bon.

Le temps parut une éternité. S’il ne le guérissait point instantanément, au moins allait-il l’empêcher de souffrir.

Enfin la porte de la remise s’ouvrit, et une voiture de forme plutôt ancienne vint se ranger devant la maison et presque aussitôt le médecin parut, grand, gros, gras, le visage rougeaud encadré d’une barbe grise qui lui donnait l’air d’un patriarche campagnard.

Avant qu’il fût monté en voiture, elle était près de lui et lui exposait sa demande.

— Monsieur, c’est mon mari qui est malade, très malade.

Il mit le pied sur le marchepied.

Vivement elle tendit ses trente dinars.

— Nous pouvons vous payer.

— Je serai près de ton mari d’ici un quart d’heure.

Elle fit en courant le chemin du retour, joyeuse d’apporter la bonne nouvelle :

— Il va te guérir, c’est un vrai médecin celui-là.

Et vivement elle s’occupa de son mari, lui lava le visage, les mains, lui arrangea les cheveux qui étaient admirables, noirs et soyeux, puis elle mit de l’ordre dans la maison, ce qui n’eut pour résultat que de la rendre plus vide et par là, plus misérable encore.

Ils n’eurent pas une trop longue attente à endurer : un roulement de voiture annonça l’arrivée du médecin et Mannoubia courut au-devant de lui. Il se dirigea vers la maison. Bien qu’elle n’ait rien d’une habitation, il ne laissa paraître aucune surprise, étant habitué à toutes les misères avec sa clientèle, mais Mannoubia qui l’observait, remarqua sur son visage comme un nuage lorsqu’il vit le malade couché sur son matelas, dans cet intérieur dénudé.

— Tirez la langue, donnez-moi la main.

Ceux qui payent trente dinars la visite de leur médecin n’ont aucune idée de la rapidité avec laquelle s’établit un diagnostic auprès des pauvres gens, en moins d’une minute son examen fut fait.

— Il faut entrer à l’hôpital, dit-il.

Tous poussèrent un même cri d’effroi et de douleur.

— Laissez-moi seul avec lui, dit le médecin d’un ton de commandement.

Nous hésitions une seconde, mais, sur un signe du père, nous quittions la pièce.

— Je suis perdu ? dit Nacer à mi-voix.

— Qui est-ce qui parle de ça ? Vous avez besoin de soins que vous ne pouvez pas recevoir ici.

— Est-ce qu’à l’hôpital j’aurais ma famille ?

— Elle vous verra les jours de visite.

— Nous séparer ! Que deviendra-t-elle sans moi ? Que deviendrai-je sans elle ?

— En tout cas, on ne peut pas vous laisser dans cette maison où le froid des nuits vous est mortel. Il faut prendre une chambre, le pouvez-vous ?

— Si ce n’est pas pour longtemps, oui peut-être.

— J’ai un ami à Tunis, il vous fera un prix. Mais la chambre n’est pas tout, il faut des médicaments, une bonne nourriture, des soins.

— Monsieur, c’est impossible, je ne peux pas me séparer de ma famille. Que deviendrait-elle ?

— Comme vous voudrez ! C’est votre affaire, je vous ai dit ce que je devais.

Il appela :

— Madame.

Puis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit au crayon quelques lignes sur une feuille, qu’il détacha :

— Portez cela chez le pharmacien, dit-il. Vous donnerez à votre mari le breuvage. Tu lui feras boire d’heure en heure. La potion n° 2 en mangeant, car il faut qu’il mange, ce qu’il voudra, surtout des œufs. Je reviendrai ce soir.

Hichem voulut l’accompagner pour le questionner :

— Mon père est bien malade ?

— Oui.