2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ella ist eine begabte und hübsche junge Frau, die an einer renommierten Akademie eine Ausbildung zur Tänzerin macht. Scheinbar müssten ihr alle Wege offen stehen. Doch ihre Kindheit ist geprägt durch Heimauftenhalte, die Trennung von ihrem geliebten Bruder Adrian und dem anschließenden Aufwachsen bei einer Pflegefamilie. Ella erlebt deshalb tiefsitzende Ängste, die sie nicht versteht und die ihren Alltag schwer belasten. Obwohl sie versucht die Gespenster der Vergangenheit beiseite zu schieben, kann sie sich nicht von ihnen befreien. Als plötzlich mehrere Morde in Ellas Umfeld geschehen, verliert sie langsam die Verknüpfung zur echten Welt und hat einen Zusammenbruch. Die mysteriöse Heloise Arrière aus der Akademie wird für sie zu einer Mentorin, die ihr hilft gegen das Grauen ihrer Gefühle anzugehen. Doch die neue Freiheit hat einen Preis. Alles deutet darauf hin, dass Heloise eine Hexe ist und Ellas verschollener Bruder Adrian zurückgekehrt ist. Oder ist es vielmehr so, dass die Realität schon immer eine ganz andere war, als Ella dachte? "Levana - Göttin des Todes" ist ein fieberndes Trauma, das sich herkömmlicher Logik und Identifikation entzieht. Als Verbeugung vor der Geschichte des surrealen Horrorfilms versucht die Erzählung verworren und kryptisch neue Wege ins dunkle Labyrinth der menschlichen Vorstellungskraft zu finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Ella ist eine begabte und hübsche junge Frau, die an einer renommierten Akademie eine Ausbildung zur Tänzerin macht. Scheinbar müssten ihr alle Wege offen stehen. Doch ihre Kindheit ist geprägt durch Heimaufenthalte, die Trennung von ihrem geliebten Bruder Adrian und dem anschließenden Aufwachsen bei einer Pflegefamilie. Ella erlebt deshalb tiefsitzende Ängste, die sie nicht versteht und die ihren Alltag schwer belasten. Obwohl sie versucht die Gespenster der Vergangenheit beiseite zu schieben, kann sie sich nicht von ihnen befreien.

Als plötzlich mehrere Morde in Ellas Umfeld geschehen, verliert sie langsam die Verknüpfung zur echten Welt und hat einen Zusammenbruch. Die mysteriöse Heloise Arrière aus der Akademie wird für sie zu einer Mentorin, die ihr hilft gegen das Grauen ihrer Gefühle anzugehen. Doch die neue Freiheit hat einen Preis. Alles deutet darauf hin, dass Heloise eine Hexe ist und Ellas verschollener Bruder Adrian zurückgekehrt ist.

Oder ist es vielmehr so, dass die Realität schon immer eine ganz andere war, als Ella dachte?

"Levana - Göttin des Todes" ist ein fieberndes Trauma, das sich herkömmlicher Logik und Identifikation entzieht. Als Verbeugung vor der Geschichte des surrealen Horrorfilms versucht die Erzählung verworren und kryptisch neue Wege ins dunkle Labyrinth der menschlichen Vorstellungskraft zu finden.

Ashley T. R. wurde 1999 in einer Hütte im Schwarzwald geboren. Mit dem Necronomicon unter dem Arm machte Ash Reisen in die Untiefen der Zeit, wo die Schrecken des unendlichen Universums warteten. In hellen Nächten schreibt Ash Filmreviews aufschnittberichte.com.

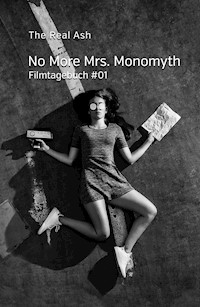

The Real Ash

Levana - Göttin des Todes

Roman

© 2017 B. (A.) S.

Photos: © Thomas Wilsdorf / image-of-you.de

Model: Magdalena Raß

Zitate (S. 7, von oben nach unten):

David Lynch, Angelo Badalamenti: “Sycamore Trees”, auf: Twin Peaks. Fire Walk With Me. Original Score. Warner Brothers Records, Death Waltz Records, 2016.

Jacques Tourneur: Night of the Demon, GB 1957, DVD, Der Fluch des Dämonen, Columbia Pictures International, Anolis Entertainment, 2015.

Dario Argento: Suspiria, IT 1977, DVD, Checkerboard Media — Videa, Eightyfour Entertainment, 2014.

H.P. Lovecraft. "Cthulhus Ruf." In: Horror Stories. Das Beste vom Meister des Unheimlichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2015. S. 13-48; hier: S. 36

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Hardcover: ISBN 978-3-7439-3372-9

Paperback: ISBN 978-3-7439-3371-2

e-Book: ISBN 978-3-7439-3373-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

“I’ll see you in the trees.”

David Lynch, Angelo Badalamenti

“It’s in the trees. It’s coming!”

Jacques Tourneur, Charles Bennett, Hal E. Chester

“But… what does it mean to be a witch?”

Daria Nicolodi, Dario Argento

"Cthulhu fhtagn, Cthulhu fhtagn."

H. P. Lovecraft

o

Levana, Mutter des Todes, mein Traum ist ein Traum von einem Haus. Ein Geisterhaus, ein Spukhaus, ich weiß es nicht. Vielleicht ein Kartenhaus, nicht stark genug, um zu bestehen. Levana, ich fühle dich, du bist in mir, fließt durch mich hindurch, ich mich in dich hinein, Mutter, Göttin, erlöse mich.

Mein Traum ist schwer und dunkel. Eine Eiswüste breitet sich in alle Himmelsrichtungen aus. Sturm und Schneeböen. Kein sicheres Umfeld für ein Lebewesen, einen Menschen, nicht sicher. Mein Gesicht habe ich vermummt. Der graue Bus ist eingeschneit. Der Motor tut es schon lange nicht mehr. Es geht nicht voran. Das Eis, das ewige Eis, der Schnee frisst alles auf.

Wenigstens muss ich nicht verdursten. Es ist kalt, eisig kalt, Eiszapfen, frisches Eis, klirrende Kälte. Der Pelz schützt mich nur grob, die Kleidung nur noch eine Hülle zwischen mir und dem Tod. Endlich habe ich es geschafft, nach langer Arbeit, den Bus freizuräumen, den Kofferraum zu öffnen und einen der Schlitten notdürftig zu bepacken, inklusive mir, eine Ration Essen für drei bis vier Tage, Getränke fallen weg, eine Taschenlampe, Ersatzakkus, ein Funkgerät. Dazu noch eine Decke und nichts weiter.

Ich gehe los, ziehe den Schlitten hinter mir her, durch, hindurch durch den Sturm. Ich laufe im Schnee, wie durch das Rauschen eines Bildschirms, durchs Dickicht eines Textes. Ich schiebe mich regelrecht durch die dynamische Mauer aus Schnee, bin in ihr und lasse mich von ihr fast mitnehmen, wenn ich nicht auf meine Richtung achte. Würde selbst verdeckt, zuerst ein kleiner Haufen auf dem Boden, bald aber längst vergessen, tot unter dem Schnee.

Doch ich komme weiter. Levana, heilige Mutter, warum hast du mich verlassen? Komm, nimm mich zu dir. Was ist nach der Katastrophe? Warum kommst du nicht zu mir? Der Bus ist längst hinter mir. Dann sehe ich Schemen. Schwarze Schemen in der Luft. Sie schweben. Lang sind manche, manche nicht. Aber sie verschwinden. Ein Fahrzeug in der Ferne. Ich kann es sehen. Ich nähere mich, mühsam, erkenne Licht. Ein Unimog steht vor mir, darin die noch frische Leiche eines Mannes, man kann noch die Wärme in ihm sehen, die ihm zusehends entweicht. Es gibt keine Zweifel. Er ist tot.

Ich ziehe den Mann aus dem Führerhaus, lege ihn auf eine Anhöhe, umwickle ihn mit einer der Decken und lasse ihn zuschneien. Ein weißes Grab. Leider gibt es keine Essensvorräte, aber Batterien und ein paar Werkzeuge. Ich esse eine kleine Portion, während ich im Führerhaus sitze und denke kurz nach. Ich habe schon lange nicht mehr über mich nachgedacht. Zu sehr hat mich das Überleben gefordert.

Ich erinnere mich an ein Leben, während ich so dasitze und meinen Atem beobachte, erinnere mich an Schokoladeneis an einem heißen Sommertag, an ein Theater und einen Film. Auch ein Schwimmbad taucht auf. Während ich so grüble, drehe ich den Schlüssel im Zündschloss und welch Glück, der Motor läuft.

o)

Ein kalter Traum. Ich liege wach in meinem Bett. Schweiß und Angst, aber ich bin wieder in der Realität. Nichts passiert. Langsam schlummere ich wieder. Der Traum ist sicher. Alles nur ein Traum. Levana. Mutter. Ich sehe dich, kann mich an dich erinnern. Dein Gesicht, faltigund alt, aber schön und tief, tief, tief, tief. Dein weißes Haar, streng gebunden, dein Blick wie ein Berg. Klar und scharf. Hoch und steil. Bin ich erwachsen oder wieder ein Kind. Doch wenn ich wieder ein Kind wäre, dann wäre ich erwachsen. Ich weiß es nicht. Das Kindsein ist noch so tief in mir. Es ist alles gar nicht so lange her.

Die Zeit, die Zeit, der Metzger Zeit, hält hoch sein Schwert und schlägt und treibt. So lange ist das her. Ich war ein junges Mädchen. Oder sagt man ein kleines Mädchen. Die Schulbücher waren schwer, das Schulgebäude so groß, so labyrinthisch. Die Schule war die Welt. Das Tor zur Welt. Ich fühlte mich verloren, irrte durch die Gänge. Wieder war ich da, in meiner Erinnerung, in meinem Traum. Ich hatte mein weißes Sommerkleid an, mit den Sonnenblumen, die ich so liebte.

Ein großes Mädchen war ich, ja, so fühlte ich mich. Eine Schultüte hatte ich glaube auch in der Hand. Die hohen runden Decken und all die Verzierungen im Schulgebäude beeindruckten mich. Ich dachte, so müsste es für Mutter und Vater sein, wenn sie arbeiteten. So wäre es in der großen Welt. Das Büro. Die Fabrik. Die Autobahn. Das Gymnasium. Große Schwestern, große Brüder. Und so weiter.

Jetzt wohnte ich also wieder in dieser Stadt, in der ich geboren wurde. Ich war ja ein großes Mädchen. Die Kindheit war vorüber. Ich lief durch die Gänge, die Schultüte war schon angebrochen, ich hatte mir schon ein paar Schokonüsse stibitzt. Die langen Hallen und die hohen Türen, die geschwungenen Ränder, Bilder mit Gruppen, Bilder mit Männern, ein paar Nonnen auf den Gängen, die immer den Zeigefinger zum Mund führten, lautlos, gutmütig nickten, doch keine weitere Regung zeigten.

Nun gut, manche lächelten, andere aber schauten grimmig, angsteinflößend. Diese langen Gänge, diese Kälte inden Räumen, der Hall jeden Schrittes, selbst meiner kleinen Schühchen. Ich konnte mich nicht verstecken. Das stand fest. Es dauerte nicht lange bis mich eine der Nonnen in das Zimmer zerrte.

Wieder ein See, wieder ein Traum. Nachdenklich spaziere ich durch den Sand. Ich trage mein langes schwarzes Sommerkleid, bleibe stehen, spüre die Gischt zwischen meinen Zehen, stütze die Hände in die Hüften und schaue aufs Meer. Mein Haar wird mir ins Gesicht geblasen, ich kann ein paar Strähnen in meinen Mund nehmen und daran kauen, wie ich das als Kind so gern gemacht habe. Es riecht gut nach Meer. Meer. Die Wellen sind ruhig, aber stetig. Ein Boot fährt in einiger Entfernung. Ich sehe aber keinen darin.

Ich spüre, dass ich träume, fühle mich aber gut, sehr weiblich, sehr entspannt. Ja, ich kann sagen, dass ich mich glücklich fühle. Ich habe etwas hinter mir gelassen und schaue in eine sich langsam entwickelnde Zukunft, wie ein Polaroid, das sich entwickelt, aber gleichzeitig verblasst. Darin bin ich ambivalent. Ich selbst stehe in diesem Prozess.

Das Meer ist aus vielen Blättern, die hin und herwogen, alte Fotos, Filme aus dem Zwanzigsten Jahrhundert. Doch dann sehe ich, wie sich das Boot nähert. Jemand befindet sich darin, ich kann es deutlich sehen, er scheint nicht tot. Je näher das Boot kommt, desto besser kann ich ihn erkennen. Es ist mein Bruder, da liegt er, er atmet. Ich steige ins Meer, gehe unter, schwimme voran, treibe und werde von einem ungeheuerlichen Sog hinabgezogen, bis ich auf etwas lande, etwas das fest ist und von dem ich weiß, dass es sicher ist. Vielleicht.

o))

Die Tanzstunden sind vorüber. Ich habe frei und möchte weg. Aber ich werde verfolgt, ich spüre es. Da ist jemand, der mich hasst, der mich will, mich sucht. Ich habe Angst um mein Leben. Ich fühle sie direkt, die Lebensbedrohung. Was also anderes tun, als mich klein machen, mich zurückhalten und schweigen. Und wenn reden, dann abwägen, was mein Gegenüber hören möchte.

Ich laufe zu dem Haus in dem ich wohne. Ich mag diese Stadt, ich wollte immer hier wohnen, wollte immer in dieser grüngrauen Hölle zwischen Beton und Holz sein. Die Hochhäuser, zwischen denen sich alte Zeugen einer anderen Zeit finden, Geschichte und Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Alles zusammen, alles vereint. Die Straßen sind voll und ich gehe in der Menge unter.

Doch trotzdem oder noch immer fühle ich mich verfolgt. Ist es in mir? Ich drehe mich um und sehe viele Menschen. Niemand scheint besondere Notiz von mir zu nehmen, auch wenn ich bemerkt werde. Meine Schritte werden etwas schneller, doch kaum spürbar. Ich versuche meine Geschwindigkeit kaum merklich zu steigern, überhole den Einen oder die Andere.

Das Haus, in dem ich wohne ist in greifbarer Nähe. Ich sehe es, sehe die Balkons, die hängenden Gärten, die Runddächer und Säulen. Ich wohne gern dort, auch wenn es nicht gerade die beste Gegend ist. Man geht sich dort aus dem Weg. Man kennt sich und versucht sich zu ignorieren. Viel zu viele Menschen, um Kontakt herzustellen. Höchstens der Hausmeister mit seiner Frau im Erdgeschoss sind bekannt. Sie werden kurz gegrüßt, manchmal ein Nicken, manchmal ein Wort.

Ich bin im Haus. Niemand da, kein Hausmeister und auch keine Hausmeisterin. Die Lichter sind mal wieder ausgefallen. Ein paar flackern noch, das Übliche. Der Lift ist ebenfalls mal wieder außer Betrieb. Schon seit heute Morgen. Wie lange das wohl wieder dauert, hoffentlich bald. Vorsichtig gehe ich die Treppen hoch, immer noch mit dem Gefühl des Beobachtetwerdens belastet, ganz tief. Es sitzt mir im Nacken, hält mich fest.

Ich nehme zwei Stufen auf einmal, versuche auch mal drei, ohne Erfolg, es ist zu anstrengend. Vierter Stock, noch fünf. Immer weiter hebe ich mich, versuche an Höhe zu gewinnen. Natürlich höre ich Stimmen. Die Türen sind dünn. Fernsehstimmen. Familienstimmen. Kinderlärm. Erwachsenenlärm. Nichts Ungewöhnliches. Unheimliches. Natürlich höre ich Schritte. Sowohl drinnen als auch draußen auf den Fluren. Doch ich sehe niemanden. Auch auf der Treppe höre ich Stimmen.

Ich beginne nun noch etwas schneller die Treppen hoch zu hasten. Bald bin ich da. Ich erschrecke. Im siebten Stock steht ein alter Rollstuhl vor dem Treppenaufgang, verlassen und allein. Keine Ahnung weshalb. Ich drücke mich daran vorbei, ohne ihn zu berühren. Es ekelt mich. Ich höre jetzt deutlich Schritte auf der Treppe hinter mir, die mir folgen, die abbrechen, wenn ich stehenbleibe. Ich habe Angst.

Ich renne. Immer zwei Stufen auf einmal. Es ist anstrengend. Mein Herz schlägt. Achter Stock. Endlich der neunte. Gleich habe ich es geschafft. Ich sprinte mit aller Kraft zum Ende des Flurs, habe meine Schlüssel griffbereit seit dem sechsten Stock in der Hand, den passenden Schlüssel wie einen Stift zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger, um schnell zu sein, ihn hineinzustecken, umzudrehen und sofort durch die Tür zu verschwinden.

Der Schlüssel steckt. Da steht jemand am hinteren Ende des Flurs. Ich kann es sehen. Er wird mich aber nicht kriegen. Ich reiße die Türe auf, bin sofort drinnen, in Sicherheit. Aber da steht er. Drinnen. Ein kaltes Stück Eisen sticht in meine Brust. Mehrfach. Ich merke meinen Schreck erst jetzt. Es tut nicht mal weh. Bald ist es aus.

o)))

Wieder träume ich, liege in meinem Bett, im Traum, am See, im Bett, im Traum. Ich schwitze. Etwas ist hier. Da ist eine Präsenz, die mich verfolgt, Levana, bitte hilf mir, ich komme nicht heraus aus mir. Ich habe Angst in der Dunkelheit. Die Rolläden sind oben, doch draußen zerfrisst sich die Nacht im Nebel. Selbst die Vorhänge tragen Trauer. Mein Bett quietscht. Ich versuche so still wie möglich zu liegen. Doch ich schwitze immer mehr.

Mein Herz wird schneller und lauter. Es ist wie Popcorn, das man im Kino isst. Man weiß, dass es niemand hört und doch hat man ein schlechtes Gefühl. Oder man hat dieses Gefühl, weil man es doch hört. Ich bin mir unsicher. Ich versuche langsam zu atmen. Mein Herz schlägt pochpochpoch. Beruhig dich, sage ich mir, beruhig dich, mein Herz, es ist alles gut.

Wieder quietscht das Bett, obwohl ich ganz still liege. So still kann man gar nicht liegen. Ganz fest presse ich meine Augen zu, bis die Dunkelheit von Energieblitzen in mir erhellt wird. Immer fester drücke ich, drücke meine Augen mit meinen Liedern, bis Erinnerungen kommen, Bilder einer längst vergangenen Zeit, als ich noch nicht hier wohnte, als ich noch nicht in dieser grandiosen Stadt war und noch nicht tanzte, sondern immer nur hoffte und träumte und irgendwie versuchte hinauszukommen, aus diesemGefängnis als das mir mein Leben schien, weg von dieser Familie, allein oder vielleicht zu zweit, jedenfalls weg von hier, weg von meiner Mutter, von diesem Vater und meinem Bruder, obwohl ich ihn doch so liebte. Adrian.

Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Obwohl mich auch so einiges dort gehalten hatte, war mir die Brust doch zu eng. Auch die Stunden mit Nana, die mir die Karten legte, reichten nicht mehr. Ich fühlte nur eins. Ich wollte nicht so enden, wie das, was ich war. Ich wollte mich verwandeln, transformieren, tanzen und mich zeigen. Zeigen, dass ich existierte, jemand war, nicht nichts, wie ich es überall nur spürte, wertvoll und nicht wertlos. Eine Frau, die etwas kann, die sich verwirklicht und herauskommt aus dem Sumpf, der mich immer tiefer hinabzog.

Ich liebte Nana. Sie war anders. Ihre tiefen blauen Augen. Die Iris. Das tiefe Gesicht. Ihr graues Haar. Ihre sanfte und leicht kratzige Stimme. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wo ich wäre. Aber wo bin ich? Sie hat mich ermutigt. Sie hatte meine Not gespürt und zu mir gesagt, geh raus. Tu etwas. Geh raus in die Welt.

„Aber entscheiden musst du, mein Kind,“ hatte sie gesagt, „entscheiden musst du.“

Dann legte sie mir die Karten. Sie legte die Chance. Und sie erschien vor mir. Da lag sie,die Gerechtigkeit,mit ihrer Sauermiene, das Schwert in der einen, die Waage in der anderen Hand. Ein gutes Zeichen, dachte ich mir, es fängt gut an.

Dann legte Nana die zweite Karte. Da lag er nun,der Papst,das, was mir erspart werden würde, das Zepter des Allbestimmenden, die wogenden Stoffe mit umwundenen und hilfeflehenden Händen, die nicht hinaus gingen, nicht selbst waren, sondern immer nur nach ihm flehten.

Nein, das wollte ich nicht.

„Die nächste Karte, Nana,“ sagte ich, „mach weiter.“

Nana legte die nächste Karte, die mir das offenbarte, was in meiner eigenen Entscheidung liegen könnte. Und da lag sie,die Sonne.

Ich lachte kurz laut. Nana, lächelte mich an. Doch was sagten schon die Karten?

„Ich sage es noch einmal, mein Kind,“ sagte Nana, „es ist nur deine Entscheidung, die Karten weisen dir nur den Weg.“

„Ich weiß,“ sagte ich, „mach weiter. Es muss sein.“

Karte Nummer Vier.Der Kaiser.Ich verstand es nicht. Was könnte ich tun? Ich wusste nicht weiter. Was sollte ich tun? Was konnte ich?

„Was heißt das,“ fragte ich, „ich verstehe es nicht.“

„Der Kaiser,“ sagte Nana, „das bist du, du und dein Talent. Das, was in dir ist. Auch wenn du es noch nicht weißt.“

Ich dachte nach. Vielleicht stimmte es, vielleicht konnte auch ich beweisen, dass etwas in mir schlummerte, dass ich etwas wert war, jemand sein könnte, etwas besonders gut konnte. Ein Talent haben. Glücklich sein.

Nana legte die nächste Karte, das, was ich nicht bestimmen könnte, das, was auf mich zukommen würde.Der Wagen.Zwei Pferde, zwei Schulterklappen und ein voranfahrender Wagen, nicht ins Ungewisse, sondern auf etwas zu. Ja, ich hatte einen Weg. Ich wollte mich entscheiden. Jetzt war ich überzeugt. Ja, es war meine Entscheidung. Nur ich konnte und musste mich entscheiden. Alles würde gut.

„Leg die letzte Karte,“ sagte ich.

Nana sah mich lange an und atmete ganz leise. Das machte sie immer, wenn ich aufgewühlt war. Sie wartete einfach ab bis ich mich beruhigte. Doch ich wollte mich nicht beruhigen. Ich war voller Tatendrang.

„Los,“ schrie ich fast, „leg die letzte Karte. Ich werde mich entscheiden. Ich werde es tun, Nana. Niemand wird mich zurückhalten. Nicht einmal der Teufel!“

Nana legte die letzte Karte, die mir das zeigen würde, was einst wäre. Ich selbst.Die Päpstin.Es war nicht gerade ein Aufschrei des Glücks.Die Päpstin.KeineKraft, keineKaiserin,keineWelt.Mir hätte ja schon derAlchimistgereicht.Die Liebewar meine Hoffnung.

„Egal,“ sagte ich, „Nana, ich entscheide mich, ich gehe weg. Komme, was da wolle. Es ist meine Entscheidung.“

Mein Traum stürzte zusammen. Sein Bild verschwand. Wieder lag ich im Bett, schweißgebadet, die Hände in die Matratze gekrallt, schwer atmend, voller Angst hinter meiner Brust, voller Zerstörung. Doch die Zeit hatte sich geändert. War sie vorbei? War all das nur eine Erzählung, die ich überlebt hatte? War ich gar nicht in der Gegenwart?

Wieder fraß mich die Nacht, wieder presste ich meine Augen zusammen, wieder kamen die Blitze. Ich versuchte den Schnee zu erinnern, den Sturm und den Toten. Versuchte zu erzwingen, dass ich in den Traum zurückkehre, in den Unimog, um weg zu kommen, um durch den Schnee weiter zu kommen, wohin auch immer, nur weg.

Wieder quietschte das Bett. Ich spürte etwas an meinen Füßen. Es kribbelte. Ich bekam öfter ein Kribbeln, wenn ich mich fürchtete. Ich traute mich nicht. Langsam öffnete ich meine Augen zu ganz kleinen Schlitzen. Die Nachtdrang taghell in mich ein. Es war nicht mehr finster. Ich konnte im Dunkeln sehen. Ich bekam Mut, setze mich vorsichtig auf und sah hinab.

Dann sah ich die Maske. Er kniete an meinem Bettende und beobachtete mich. Ich tat keinen Mucks. Nach einer Weile stand er auf. Groß und mächtig. Ich schrie. Ich schrie. Ich wand mich. Schlug um mich. Doch mein Schreien erstarb in der Nacht.

o))))

Ich laufe durch die Straßen. Niemand ist hier. Jetzt bin ich ganz allein. Es ist regnerisch. Die Mauern und Zäune lasse ich an mir vorbeiziehen. Ich mag es, wenn etwas an mir vorbeizieht, lasse meinen Blick aus dem Feld laufen, versuche die Gebäude anders wahrzunehmen, ganz nebenbei, Kleinigkeiten aufzunehmen, die dem wachen Blick sonst entfallen.

Ich komme endlich in der Akademie an, fühle mich ein bisschen wie in die Schule zurückversetzt, das Backsteingebäude meiner Kindheit. Nur hier ist alles viel größer, schöner, ausladend-einladender Jugendstil, futuristisch-antik. Bestien und Heilige zwischen den Formen, Mädchen und Jungen, Männer und Frauen.

Innen angekommen lasse ich mich immer versinken in dem Schwimmbadblau des Atriums, den kleinen Mosaikplättchen einer vielversprechenden Erzählung der Zukunft, die damals noch als Hoffnung schien, heute schon untergegangen scheint. Wie Atlantis. Ein versunkener Schatz. Oder doch nicht?

Die Säulen lassen mich träumen. Ich gehe gerne zwischen ihnen wie durch ein Labyrinth, halte mich fest anihnen, lehne mich an sie, spüre ihren kühlen Kern. Ich lasse meinen Blick an die Decken schweifen, blicke in die Lampen und Leuchter wie in künstliche Sonnen, die mich ansehen, mich kennen. Vielleicht lebe ich in ihnen, denke ich mir manchmal, Levana, vielleicht bin ich du, vielleicht sind wir beide eins, zusammen auf dem Weg zu etwas, das wir noch nicht kennen, zum Traum, meinen Wünschen und der Hoffnung, alles hinter mir lassen zu können, außer mir selbst, das, was ich bin, was ich an mir immer schon mochte, immer als richtig empfunden habe, vielleicht.

Auch das Mosaik der Böden lässt mich aufgehen in diesem Schiff, in dem ich mich nun befinde, wo ich meine Ausbildung mache, ich, der ich immer davon geträumt hatte, zu tanzen, endlich angekommen, endlich auf dem Weg, mich frei lassen kann. Nana hatte mich ermutigt. Sonst hätte ich es nicht tun können. Sie war es, die an mich geglaubt hat, jetzt, da sie tot ist, scheint sie noch immer an mich zu denken.