Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kein guter Tag für Robin: Frisch aus dem Gefängnis entlassen, muss er sich als Tellerwäscher in einem der nobelsten Restaurants Londons wieder in die Gesellschaft einfügen. Doch die Launen seines charakterlosen Chefs sind nichts, im Vergleich zu dessen lästigem Sohn Oliver. Aber schon bald merkt Robin, dass sich hinter der Fassade des reichen Restauranterben ein ganz anderer Mann verbirgt. Und es gibt eine Sache, die sie sehr wohl miteinander verbindet. Doch ihre zarte Affäre steht unter keinem guten Stern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Libellenfeuer

von Stefanie Herbst und Juna Brock

Impressum

© dead soft verlag

Mettingen 2011

http://www.deadsoft.de

Alle Rechte vorbehalten

© die Autoren

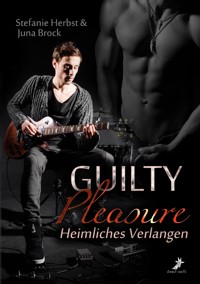

Cover: Irene Repp

http://daylinart.webnode.com/

Bilder:

Gay Couple: © wtamas – fotolia.com

2. Auflage 2014

ISBN 978-3-934442-82-5

ISBN 978-3-944737-90-1(epub)

Kapitel 1

Der Himmel über London war schwarz. Blitze zuckten durch die Wolkendecke, und es regnete so heftig, dass einen selbst der größte Schirm nicht vor den Fluten hätte bewahren können.

Robin stand mit verwaschener Jeans und T-Shirt bekleidet in der Viktoria Street, nahm einen letzten Zug von seiner Kippe und ließ sie auf den Boden fallen. Er bog den Kopf zurück und genoss die prasselnden Tropfen auf seinem Gesicht. Donner grollte. Robin atmete tief ein, ehe er sich umdrehte und die Tür zum Starbucks Café öffnete.

Warme Luft strömte ihm entgegen, die nach gemahlenen Kaffeebohnen und frischem Kuchen roch. Er fuhr sich mit den Fingern durch die nassen Haare, versuchte sie, so gut es ging, ordentlich zu kämmen und blickte sich um. Er wusste nicht, wie Mr. Johnson aussah, hatte gestern Abend lediglich mit ihm telefoniert und diesen Treffpunkt ausgemacht. Wenn es nach Robin ginge, wäre er gar nicht erst erschienen. Aber er hatte in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt, dass es besser war, sich an Regeln zu halten.

„Robin? Ich bin hier drüben.“

Zwei Tische neben sich entdeckte er einen Mann, der ihn auf den ersten Blick an Will Smith erinnerte, nur älter; viel älter. Robin quetschte sich an einigen Sesseln vorbei und bemerkte, dass jeder seiner Schritte so klang, als würde er durch Matsch laufen. Seine Converse waren eben nicht wasserdicht. Er wischte sich die rechte Hand an der feuchten Jeans ab und streckte sie dem Mann entgegen. Ein fester Griff. Weiß auf schwarz.

„Bei Gott, Junge, ist dir nicht kalt? Bist ja nass wie ein Schwamm. Setz dich.“

Robin zuckte mit den Achseln, zog einen Stuhl heran, drehte ihn um und setzte sich breitbeinig darauf; die Arme auf der Lehne abgestützt. Sein Gegenüber hob eine Augenbraue, schwieg zu seiner Erleichterung aber. Robin hatte eine lange Zeit Anweisungen folgen müssen. Endlich war er wieder sein eigener Herr und konnte über sein Leben bestimmen – zumindest zum größten Teil.

Der alte Will schob eine Visitenkarte über den Tisch. Robin warf einen kurzen Blick darauf, Adam Johnson, Bewährungshelfer, und steckte sie in seine Hosentasche. Er räusperte sich und tippte mit der Fußspitze rhythmisch auf den Boden.

„Ich freue mich, dich kennenzulernen, Robin. Ich treffe mich mit meinen Klienten immer hier. Ist angenehmer als in einem dunklen, muffigen Büro. Findest du nicht?“

Robin war klar, dass er diesen Mann nun eine Weile an der Backe kleben hatte. Es war immerhin besser, als ein weiteres halbes Jahr abzusitzen.

„Denke schon“, sagte er und fummelte an dem Lederarmband herum, das er um das rechte Handgelenk trug – etwas, das er immer tat, wenn er nervös war.

„Der erste Tag in Freiheit muss aufregend sein, was? Bist du zufrieden mit deiner Unterkunft? Sollte für den Anfang reichen, oder?“

Robin blickte auf und sah seinem Bewährungshelfer zum ersten Mal in die Augen. Er schien nicht unfreundlich zu sein, so wie die Amtspersonen, denen er im Knast begegnet war. Johnsons Tonfall erinnerte ihn an einen Geschichtenerzähler aus dem Radio, dessen Sendung er in seiner Zelle oft gehört hatte.

Seine neue Unterkunft war in der Tat passabel: ein möbliertes Zimmer unter dem Dach. Die Gegend jedoch war grauenhaft: Harlesden, im Nordwesten der Stadt, in dem sich der Abschaum der Gesellschaft eingenistet hatte.

„Ist okay da. Nicht gerade meine Traumwohnung … ohne Kohle werde ich mir erst mal nichts anderes leisten können.“

Johnson strahlte plötzlich über das ganze Gesicht, griff in seine Aktentasche und holte einen Stapel Papiere heraus. Robin seufzte. Es sah danach aus, als ob es eine längere Aktion werden würde. Er knabberte an seinen ohnehin schon viel zu kurzen Fingernägeln und sehnte sich nach einer Zigarette.

„Du kannst dich glücklich schätzen, Junge. Ich habe einen super Job für dich und du kannst gleich anfangen. Sagt dir das Dragonfly etwas?“

„Schon mal von gehört.“

„Die Inhaber suchen eine Aushilfskraft und haben sich bereit erklärt, dich aufzunehmen. Natürlich müssten wir gemeinsam hinfahren, dich vorstellen und sie davon überzeugen, dass du ...“

… sie nicht gleich mit dem nächsten Beil abschlachtest.

„… der Richtige für diese Stelle bist. Nach deinen Unterlagen zu urteilen, sehe ich da kein Problem. Scheinst dich ja recht anständig benommen zu haben.“ Johnson ließ seinen Finger über einen eng beschriebenen Text gleiten, murmelte zusammenhanglose Worte und nickte. „Sieht gut aus. Wenn du magst, können wir sofort losfahren.“

Robin schluckte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Johnson Nägel mit Köpfen machte, und sah skeptisch an sich herunter. Seine Klamotten tropften und um den Stuhl herum hatte sich eine kleine Wasserlache gebildet. Johnson allerdings schien bestens vorbereitet zu sein, griff neben sich und überreichte Robin eine Plastiktüte. Ein Blick hinein verriet: vornehme Kleidung, die Robin jetzt schon hasste, aber er verstand ihre Notwendigkeit.

Er verschwand auf die Toiletten um sich umzuziehen, und als er wieder heraustrat, hatte er das Gefühl, von allen Leuten angegafft zu werden. Seine Schuhe waren das Einzige, was ihm von seinem alten Stil geblieben war. Das neue Hemd kratzte am Hals, die langen Ärmel der Anzugjacke waren zu warm und die Hose schmiegte sich deutlich zu stramm um seinen Hintern. Er hätte sich die Teile am liebsten gleich wieder vom Körper gerissen.

Johnson wartete auf einen Gehstock gestützt am Café-Ausgang und pfiff anerkennend, als Robin auf ihn zuging. „So wie du aussiehst, mein Freund, hast du den Job so gut wie in der Tasche.“

Johnson drehte ihm den Rücken zu und Robin rollte mit den Augen. Nett, wie der Kerl versuchte, ihm Mut zu machen. Schade nur, dass seine Mühen umsonst sein würden. Robins Leben war schon so in den Dreck gefahren, da gab es nichts mehr zu retten. Dennoch wollte er dem Mann die Illusion nicht nehmen und ihn seinen Job machen lassen.

Er beobachtete, wie Johnson schwerfällig nach draußen humpelte, und fragte sich, wie er zu seinem verkrüppelten Bein gekommen war. Ein Taxi hielt am Straßenrand, Robin wollte nicht unhöflich sein und öffnete ihm die Wagentür. Er ließ ihn einsteigen und nahm neben ihm auf der Rückbank Platz.

Der Regen hatte aufgehört und den Straßenverkehr im Chaos hinterlassen. Autos hupten, der Taxifahrer hinter dem Steuer fluchte, Johnson summte gelassen vor sich hin.

Robin hatte ihm nicht gesagt, dass er das Dragonfly gut kannte. Es war eines der berühmtesten Restaurants der Stadt und Lucius, sein bester Freund aus dem Knast, hatte ihm immer von dem guten Essen vorgeschwärmt, sich aber über die hochnäsigen Schnösel, die dort einkehrten, lustig gemacht. Absolut nicht Robins Welt, das wusste er jetzt schon. Doch wenn er überhaupt etwas aus seinem Leben machen wollte, müsste er nehmen, was er bekommen konnte.

Zwanzig Minuten später hielt das Taxi an. Robin wischte mit dem Ärmel eine kleine Stelle auf der beschlagenen Scheibe frei. Er konnte mit einem Blick erkennen, dass er früher öfter in dieser Gegend gewesen war. Damals hatten sich er und die Gang auf das Knacken von Autos spezialisiert. Was war in jenen Tagen verlockender gewesen, als all die Bentleys, Aston Martins und BMWs ihrer Jungfräulichkeit zu berauben? Ihre Scheiben einzuschlagen, die Radios zu klauen und das Leder der Sitze mit Graffiti zu beschmieren?

„Willst du nicht aussteigen?“, fragte Johnson.

Robin blinzelte. Reglos hatte er da gesessen; zurückkatapultiert in seine Vergangenheit. „Hm.“

Er öffnete die Tür, griff nach der Plastiktüte mit seinen Klamotten und verließ den Wagen. Johnson brauchte ein wenig länger, und als Robin zu ihm blickte, steckte dieser seine Brieftasche bereits zurück. Schuldbewusst fuhr Robin mit der Hand an seine Hosentasche; doch in der geliehenen Anzughose hätte er sein Geld ohnehin nicht gefunden.

„Schon gut. Das ist beim ersten Mal inbegriffen“, sagte Johnson, hob das Kinn und schaute in den bleiernen Himmel. Erneut hatte ein widerwärtiger Nieselregen eingesetzt.

Mit dem Finger deutete er geradeaus. Das Taxi hatte sie direkt vor dem Restaurant abgesetzt und fädelte sich wieder in den Verkehr ein. Robin spürte, wie sich ein Kloß in seinem Hals bildete und er sah den roten Rücklichtern sehnsüchtig nach.

„Du wirst das schon schaukeln, Robin. Ich bin bei dir optimistisch.“

„Sagen Sie das zu all Ihren Frischlingen?“

„Ja.“

Merkwürdigerweise beruhigte Robin diese ehrliche Antwort. Er ging voran und hielt Johnson wieder die Tür auf. Das Interieur des Restaurants bestand aus dunklen Holzvertäfelungen, die ein gediegenes Ambiente bildeten. Bar und Tische dagegen waren mit Glas und schrägen Mustern verziert – sie waren zu gewollt modern. An den Wänden hingen zahlreiche Fotografien hinter silbernen Rahmen in akribisch geraden Reihen. Robin kannte kaum eine Person auf ihnen, sie sahen aber ziemlich wichtig aus. Nur einige Darsteller aus Seifenopern, Popsänger oder Nachrichtenmoderatoren waren ihm geläufig. Scheinbar kehrten sie hier alle ein. Es roch nach dem Leder der Stühle und entfernt nach Zitronen-Reinigungsmittel. Ein riesiges Aquarium bildete eine Abgrenzung, hinter der es zu den Toiletten und der Garderobe ging. Er war froh, dass hier keine lebenden Hummer auf ihr baldiges Ende warteten, sobald ein Gast mit dem Finger auf sie zeigte.

Ein Mann in den Fünfzigern blickte von seinen Unterlagen auf, an denen er in einer Nische gearbeitet hatte. Er erhob sich und kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. „Ah, Sie müssen Mr. Johnson sein?“

„Ganz recht, Mr. Kingston, schön, Sie kennenzulernen.“

„Und Sie sind bestimmt …“

„Robin“, sagte dieser und gab dem kleineren Mann einen festen Händedruck, den dieser zu übertreffen versuchte. Ein erwartungsvoller Ausdruck lag auf Kingstons Gesicht. ‚Draußen‘ war Robin nicht mehr nur unter seinem Vornamen oder seiner Nummer bekannt. „Waterman“, sagte er ergänzend und mühte sich ein Lächeln ab.

„Schön, schön.“ Kingston machte eine einladende Geste zu einem der Tische.

Sie setzten sich. Johnson zog seine Unterlagen hervor. Er ließ Kingston einige Dokumente lesen und anschließend unterschreiben. Dann wurde über die aktuelle Wirtschaftslage der Stadt gesprochen. Robin blieb stumm. Er hatte genug damit zu tun, sich unter dem Kragen zu kratzen und die schwitzigen Hände im Schoß zu kneten. Sein Unwohlsein würde nicht einfach verschwinden, er musste es durchstehen. Allerdings war er im Durchstehen ein Profi geworden.

Die Verhandlungen waren abgeschlossen. Robin begleitete Johnson zur Tür. Ein Hauch von Melancholie machte sich in ihm breit, weil ihm klar wurde, dass Johnson sowohl von seiner Vorgeschichte als auch von seinen Fortschritten im Gefängnis wusste. Er war einer der wenigen Menschen, die ihn kannten, wenn man es so bezeichnen wollte.

Robin räusperte sich und hielt den Kopf gesenkt. „Ich danke Ihnen.“

Johnson klopfte ihm auf den Oberarm. „Hab’ ich gern gemacht. Wirklich, sonst wäre ich nicht in diesem Job.“ Er zögerte. „Lass die anderen über dich reden und dich ansehen, so viel sie wollen. Das müssen sie, damit ihre kleine, heile Welt nicht aus den Fugen gerät. Mach nur keine Dummheiten.“ Der alte Mann grinste. „Du hast meine Nummer. Ruf mich an, wenn du Panik bekommst.“ Mit diesen Worten stützte sich Johnson auf seinen Gehstock und humpelte nach draußen, in den nicht enden wollenden Sommerregen.

Als Robin sich umdrehte, blickte er geradewegs in Kingstons Gesicht. „Also gut, hier sind die Regeln. Du bist eine Aushilfskraft, nichts weiter. Mir egal, welche tollen sozialen Eingliederungsmaßnahmen du dir vorgestellt hast, die wirst du dir abschminken können. Du wirst Putzfrau sein, Hausmeister, Tellerwäscher oder Klempner; was auch immer ich benötige, du bist dafür da, dass es keine Beschwerden gibt. Du wirst dich hier vorne im Restaurant nicht blicken lassen, außer du kommst zur Arbeit oder gehst. Du wirst dich ausschließlich in den Lagerräumen, der Vorratskammer und der Küche aufhalten. Du arbeitest in wöchentlich wechselnden Schichten. Du sprichst mit meinem Personal nur das Nötigste; mit den Gästen nicht mal das. Wenn du ein Problem hast – und ich bin mir sicher, ein Bastard wie du wird früher oder später immer Probleme bekommen – wendest du dich an meinen Sohn. Er wird dich gleich herumführen. Irgendwelche Fragen?“

Robin entspannte mit schierer Willensstärke die Gesichtsmuskeln und lockerte seine zusammengezogenen Augenbrauen, dann lächelte er und sagte: „Nein, Mr. Kingston, alles verstanden. Haben Sie vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu …“ Kingston winkte ab und begab sich in seine Nische.

Robin wusste nicht, wohin er sollte. Das Restaurant hatte offiziell noch geschlossen. Niemand war zu sehen. Unschlüssig stand er im Eingangsbereich und drehte an seinem Armband. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen; Robin konnte hören, wie der Regen draußen auf den Bürgersteig plätscherte. Ein junger Mann trat ein, blickte auf, als er Robins Gestalt sah, fuhr sich über das nasse Gesicht und ging an ihm vorbei. Hinter ihm trottete ein schwarzes, vierbeiniges Etwas mit weißen Pfoten her, das kurz stehen blieb, an Robins Hosenbein schnüffelte und dann seinem Herrchen nachlief.

„Hey Dad“, hörte er den Mann sagen.

Das musste der Sohn sein. Immer noch stand Robin unbeholfen vor der Tür, sah dem Jungen dabei zu, wie er Rucksack und Windjacke auszog, und mit einem Handtuch den Hund abrubbelte. Anschließend befahl er dem Tier, in seinem Korb hinter der Theke Platz zu machen.

„Wo ist …“, begann er und Kingston deutete stumm mit dem Finger in Robins Richtung.

Der junge Mann kam zurück zum Eingang und gab Robin die Hand. Seine intensiv blauen Augen standen im starken Kontrast zu dem schwarzen Haar, von dem ihm einige Strähnen in die Stirn fielen.

„Hi, herzlich willkommen. Ich bin Oliver.“

„Robin. Waterman.“

„Komm mit, Robin Waterman, ich zeig’ dir alles.“ Oliver ging voran und Robin folgte ihm durch das weitläufige Restaurant zu einer Tür, auf der das Schild ‚Privat’ angebracht war.

Tief inhalierte Robin den Rauch seiner Zigarette; er stand mit geschlossenen Augen auf dem Hinterhof des Dragonfly an eine Ziegelmauer gelehnt. Es war fast 17 Uhr und das Restaurant würde gleich öffnen.

Robin war so müde wie schon lange nicht mehr. Oliver hatte ihm mit Ausdauer den ganzen Nachmittag zur Seite gestanden und ihm alle wichtigen Handgriffe gezeigt und Abläufe erklärt, die Robin morgen drauf haben musste.

Meine Güte, kann der Junge quatschen.

Er glaubte, dass Olivers Stimme in seinem Kopf widerhallte. Am Filter ziehend, genoss er das kaum mehr wahrnehmbare Beißen in der Lunge. Neben ihm ging die Hintertür auf. Oliver trat hinaus, gefolgt von seinem Border Collie. Das Tier kam auf Robin zu, leckte über seine Hand, die dieser ruckartig wegzog, und durchstöberte dann mit der Rute wedelnd die Ecken des Hofes.

Oliver stellte sich Robin gegenüber an die Wand neben die Regentonne. „Eigentlich mag sie keine Fremden“, sagte er und deutete auf den Hund.

„Da sind wir uns ähnlich.“

„Ich wette, dich kotzt die Arbeit jetzt schon an.“

„Was? Nein. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich …“

„Ist okay. Ich habe diesen Teil des Jobs auch immer gehasst. Kannst es ruhig zugeben“, sagte Oliver.

„Ich bin dankbar für die Chance, das ist alles.“

„Verstehe.“

Robin blickte skeptisch von der Marlboro auf. Er bezweifelte, dass Oliver nachempfinden konnte, was er durchgemacht hatte. „Sicher“, sagte er leise und musterte ihn zum ersten Mal bewusst.

Oliver war vielleicht gerade mal achtzehn, also fünf Jahre jünger als er selbst. Sein Kleidungsstil passte zur Gegend, zum Restaurant, zu all dem, wozu Robin nie gehören würde und niemals gehören wollte. Oliver trug eine schwarze Stoffhose, ein weißes Hemd mit silbernen Manschettenknöpfen und eine Krawatte, die mit Sicherheit aus echter Seide war, dazu teuer aussehende Schnürschuhe.

Robin sah auf; die blauen Augen starrten ihn an. „Was?“, fragte Robin etwas zu gereizt.

„Ich frage mich, wie lange du gesessen hast.“

„Zu lange.“

„Oh. Und wofür?“

Robin ließ seine Kippe fallen und trat sie in einer Pfütze aus. Er öffnete die Tür, drehte sich aber noch einmal um. „Du willst doch keine Albträume bekommen, oder?“, sagte er dunkel und ging hinein. Es fühlte sich gut an, an Olivers perfekter Welt gerüttelt zu haben.

Kapitel 2

Um 19 Uhr waren alle Tische des Dragonfly belegt. Durch die großen Frontscheiben des Restaurants lugten neugierige Passanten hinein und beobachteten die High Society beim Abendessen.

Oliver stand am Empfang, gleich hinter der Eingangstür, hatte ein strahlendes Lächeln aufgesetzt und bat die hereinkommenden Besucher, eine Reservierung zu tätigen. In zwei oder drei Monaten wäre etwas frei; das Dragonfly war so beliebt, dass sich die Kingstons vor Buchungen nicht retten konnten.

Vor Oliver lag ein Terminkalender, in den alle Namen der Gäste von Hand eingetragen wurden. Bereits vor langer Zeit hatte Oliver seinen Vater gebeten, einen Computer anzuschaffen, doch davon hielt der Alte nichts. Seit der Gründung des Restaurants wurden Reservierungen mit königsblauer Tinte in den Kalender eingetragen und so würde es bleiben.

„Ende September könnte ich Ihnen einen Tisch für vier Personen anbieten“, teilte Oliver dem greisen Herrn mit, der vor ihm stand, die Stirn in Falten gelegt hatte und die Hand hinter sein Ohr klemmte.

„Wann sagten Sie? Im Oktober?“

Oliver beugte sich weiter vor und erhob seine Stimme, um die Musik der Liveband im Hintergrund zu übertönen. „Nein. Im September.“

„Hm? Wann?“

Die Augen rollend, wurde Oliver noch lauter. „Im Sep-tem…“

Weiter kam er nicht. Eine kräftige Hand legte sich schwer auf seine Schulter; die kühlen Finger meinte Oliver selbst durch das Jackett spüren zu können. Er drehte sich um und sah in das Gesicht seines Vaters, das im matten Licht des Restaurants von Schatten verdeckt wurde. Oliver schluckte seine Überraschung herunter und atmete auf, als die Hand von seiner Schulter glitt.

„Dad? Ich bin gerade im Gespräch mit …“

Sein Vater ließ ihn nicht aussprechen, nahm ihm den Füller aus der Hand und drängte sich an den Empfangstresen. Dann sagte er so leise, dass ihn niemand außer Oliver hören konnte: „Wenn du noch einmal in solch einem Ton mit einem unserer Gäste sprichst, Oliver, setzt es was.“

Oliver schüttelte den Kopf, weil er die Worte seines Vaters nicht glauben konnte. Er öffnete den Mund, schloss ihn aber im nächsten Atemzug, weil er genau wusste, dass sein Vater keinen Widerspruch duldete.

„Du wirst bei der Bedienung gebraucht. Worauf wartest du?“, hörte er seinen Alten sagen. Dessen Gesicht war mit falscher Freundlichkeit überzogen, als er sich dem wartenden Gast zuwandte und für seinen Sohn entschuldigte.

Olivers Finger ballten sich so fest zu Fäusten, dass seine Nägel in die Haut schnitten. Erbost starrte er auf die gebeugte Figur seines Vaters, überlegte, wie schön es wäre, ihm in den Hintern zu treten, doch besann sich. Er würde es ihm niemals recht machen können. Das würde sich nicht ändern, und Oliver fragte sich, warum es ihn immer noch schmerzte.

Er ging durch die Tischreihen in Richtung Küche. Unterwegs wurde er von Gästen angehalten, die Zeigefinger und Daumen zu Kreisen formten und das vorzügliche Essen lobten. Hier und dort blieb er stehen, unterhielt sich mit dem Inhaber eines nah gelegenen Juweliergeschäftes und scherzte mit den Kindern des Vorstandsvorsitzenden der Bank of England. Oliver bereitete seine Arbeit Spaß; er liebte den Umgang mit Menschen, stand gerne im Mittelpunkt und freute sich, wenn das Geschäft gut lief. Doch unter der strengen Hand seines Vaters hatte all das einen bitteren Beigeschmack, den selbst die Süße des Erfolgs nicht überdecken konnte. Der Gitarrist umrundete Oliver mit seiner Gitarre, als dieser an der Band vorbei in Richtung Küche ging.

Jedes Mal, wenn Oliver in diesen Bereich des Restaurants trat, fühlte er sich, als wäre er in einer anderen Welt. Die Musik und die Unterhaltungen der Gäste wurden vom Klappern der Teller, Klirren von Besteck und Schreien des Chefkochs übertönt. Oliver huschte an der Wand entlang; er durfte die Choreografie der Köche nicht stören und holte aus dem Materialschrank neben der Kühlkammer seine Schürze, das Portemonnaie und den Notizblock. Der Duft von frischgebackenen Keksen, wie sie nur ein bestimmter Mensch zubereiten konnte, stieg ihm in die Nase und lockte ihn wie eine Fährte in den Nebenraum.

„Hey, Mum“, sagte er, als er seine Mutter vor einer der meterlangen Küchenzeilen sah und gab ihr einen Kuss auf die Wange.

„Oli“, begrüßte sie ihn mit einem freundlichen Lächeln und strich ihm mit ihrer Hand, an der etwas Mehl haftete, über die Wange. Olivers Mutter war die Einzige, die ihn bei diesem Spitznamen nennen durfte. „Bist du zur Bedienung eingeteilt?“

„Uh-hu. Ist brechend voll da draußen. Dad sagt, dass die Kellner es alleine nicht schaffen und unbedingt meine Hilfe brauchen.“ Oliver kratzte ein Stück Teigrest von der Arbeitsplatte ab, steckte es sich in den Mund und schielte zu seiner Mutter, die seine Lüge nicht bemerkt hatte. Sie lächelte noch immer, doch ihre Augen spiegelten eine niemals endende Leere.

„Schoko-Nuss?“, fragte Oliver, bückte sich und blickte in den hell erleuchteten Backofen.

Er spürte die warme Hand seiner Mutter auf dem Rücken. „Deine Liebsten. Ich habe schon ein Tablett fertig gemacht. Das musst du dir aber mit Julie teilen. Und nicht wieder streiten, hörst du?“

Oliver richtete sich bei den Worten auf und schloss seine plötzlich brennenden Augen. Die Geräusche um ihn herum wurden dumpf, als hätte er einen Wattebausch in den Ohren stecken. Langsam wanderten seine Finger zu seinem Hals, tasteten über die dünne Kette, die er trug, und rutschten bis zu dem glatten Anhänger, in Form einer Walflosse. Als wäre es etwas Lebendiges streichelte er darüber und steckte ihn zurück unter das Hemd.

Mit weichen Knien blickte er zu seiner Mutter, die konzentriert einen neuen Teigball knetete. Früher hätte er versucht, ihr die Wahrheit bewusst zu machen, doch das hatte er vor unbestimmter Zeit aufgegeben. Er seufzte.

„Oli.“ Seine Mutter drehte sich zu ihm und lächelte, als hätte sie ihren Sohn gerade erst bemerkt.

„Hey, Mum“, erwiderte er und gab ihr einen Kuss auf die Wange.

„Wurdest du zur Bedienung eingeteilt?“

Oliver senkte den Blick und nickte. Ohne seine Mutter anzusehen, band er sich die Schürze um und klinkte den Karabinerhaken des Portemonnaies an seinen Gürtel.

Als er den Raum verließ, um die ersten Bestellungen nach draußen zu tragen, hörte er, wie seine Mutter ihm hinterher rief: „Sag Julie, dass ich Kekse gebacken habe.“ Es war, als würde eine Bleikugel schmerzhaft in seinem Magen rotieren.

Kurz nach Mitternacht saß Oliver auf einer leeren Obstkiste im Hinterhof und warf einen Tennisball über den trüb beleuchteten Boden. Zwei der Lampen unter dem Vordach waren ausgefallen und mussten erneuert werden. Eine der ersten Aufgaben, die Robin übernehmen konnte. Den ganzen Abend über war der neue Mitarbeiter in Olivers Gedanken gewesen, nur kam er erst jetzt dazu, ihnen nachzugehen. Im Trubel des Geschäfts waren andere Dinge vorgegangen.

Ein Tropfen fiel auf seine Stirn und perlte über seine Nase. Er wischte ihn mit dem Ärmel seines Jacketts ab, der nach Essen und Schweiß roch. Eigentlich sollte Oliver längst zu Hause sein – morgen musste er ein Referat halten – aber er war zu müde, um sich auf den Heimweg zu machen.

Er dachte an den heutigen Vormittag und daran, wie er Robin durch das Restaurant geführt hatte. Oliver hatte stets das Gefühl gehabt, als ob Robin ihm gar nicht zuhören würde. Ein paar Mal hatte dieser bestätigend gebrummt, aber nie eine Frage gestellt. Den Rundgang über war er hinter Oliver geblieben und hatte ihm ein Kribbeln bereitet. Es war keine Angst, die Oliver verspürte – denn sein Vater hatte schon des Öfteren Ex-Häftlinge während ihrer Bewährungszeit aufgenommen, um seine ach-so-soziale Ader heraus zu stellen. Allerdings was Robin anders als die anderen. Aufregender und auf eine gewisse Art gefährlicher.

Ein leises Wimmern unterbrach Olivers Gedanken und er blickte hinab auf Pepper, die den triefenden Tennisball in der Schnauze hielt. „Gutes Mädchen“, sagte er und streichelte ihren Kopf, ehe er den Ball ein weiteres Mal warf.

Du willst doch keine Albträume bekommen, oder?

Oliver konnte Robins Worte noch hören. Auch hatte er dessen Hintern vor Augen – verpackt in einer viel zu engen Stoffhose, auf die er viel zu wenige Blicke hatte erhaschen können.

Robin traf genau Olivers Geschmack: blonde, kurze Locken, Sommersprossen um die Nase und tiefbraune Augen. Das war aber nicht alles, was ihm an Robin gefiel. Was ihn reizte, war dessen Undurchschaubarkeit. Normalerweise fiel es Oliver nicht schwer, Menschen zu deuten; darin hatte er Erfahrung. Aber bei Robin stieß er an eine unbekannte Grenze. Doch von nun an würde er genügend Zeit haben, Robin näher zu kommen; auch, wenn er ahnte, dass er besser die Finger von dem Mann lassen sollte.

Ein lautes Bellen forderte ihn auf, endlich nach Hause zu gehen. „Na schön. Komm, Pepper. Abmarsch.“

Der nächste Tag war, wettertechnisch gesehen, zum Kotzen. Der unermüdliche Regen wollte nicht nachlassen; London im späten Juli war schon immer unberechenbar gewesen. Oliver rannte – seinen Rucksack über den Kopf haltend – über die Bürgersteige und umsprang leichtfüßig die zahlreichen Pfützen.

Als er seine Schule erreichte, an der er in einigen Wochen seinen Abschluss machen würde, ging er wie immer direkt in die Cafeteria. Er entdeckte Leila bereits von Weitem. Sie war eine dieser Frauen, die mit ihrer Ausstrahlung jeden Menschen in ihren Bann ziehen konnte; einfach unwiderstehlich. Obendrein besaß sie auch Köpfchen, was Oliver an seiner besten Freundin am attraktivsten fand.

Er schlich sich von hinten an ihren Tisch und drückte ihr einen regennassen Kuss in den Nacken. Ihr Schrei kam unkontrolliert und bescherte ihr von den umsitzenden Schülern irritierte Blicke. Lachend boxte sie Oliver auf den Bauch, als dieser sich auf den Stuhl neben ihr sinken ließ.

„Oliver, ich weiß wirklich nicht, wieso ich mich immer noch mit dir abgebe.“

„Hm, weil du unsterblich in mich verliebt bist?“

„Ah, ja stimmt, das muss es sein.“ Sie schob ihm unaufgefordert ihren Karamell-Muffin zu.

„Wieso hast du gestern nicht mehr angerufen?“

„War zu spät. Kam erst um ein Uhr nach Hause. Bin beim Lernen über meinen Büchern eingeschlafen“, sagte Oliver.

„Ich wusste es. Dein Abschluss ist dir wichtiger, als unser stundenlanges Gerüchte austauschen.“

„Tja, sieht wohl so aus.“ Oliver lächelte.

„Apropos Gerüchte. Schon gehört, dass Jenny Baker und Kent Mitchell gestern vom Trainer im Geräteraum beim Rummachen erwischt wurden?“ Oliver biss in den Muffin und hielt sich übertrieben entrüstet die Hand vor den Mund. „Ich meine, wenn ich Kent schon einen blase, dann doch nicht in der Turnhalle“, fuhr Leila fort. „Da riecht es nach ungewaschenen Füßen.“

Oliver liebte diese Mischung bei Leila: das wohlerzogene Mädchen mit dem losen Mundwerk, auf das sie – wenn sie zu zweit waren – eher selten achtete.

Erschrocken blickte Leila auf die Uhr. „Oh, mein Gott, ich komme zu spät. Mrs. Levinston wird mich rösten und vierteilen.“ Sie sprang vom Stuhl auf, packte ihre Sachen, nahm den Rest ihres Croissants in die Hand und küsste Oliver links und rechts auf die Wange. „Entschuldige, ich muss los. Wir reden später, ja?“

„Aber du hast dir meine Neuigkeit noch gar nicht angehört“, empörte sich Oliver.

„Kann das nicht warten?“

„Nein. Glaub’ mir, es lohnt sich.“ Er wusste, damit konnte er sie locken.

Leilas Neugierde siegte. Sie hob eine ihrer perfekt gezupften Augenbrauen und sah Oliver herausfordernd an. „Wehe, es ist nicht gut.“

„Es ist ca. 1,85 m groß, hat blonde Locken, vollmilchschokoladenbraune Augen und arbeitet ab heute im Dragonfly. Und rate mal, wer in der ersten Zeit auf ihn aufpassen wird?“

„Klingt vielversprechend. Wenn du aufhörst zu sabbern, unterhalte ich mich mit dir nachher gerne weiter über diesen Leckerbissen.“ Mit diesen Worten und einem liebevollen Lächeln ließ Leila Oliver in der Cafeteria sitzen.

Die Aussicht, den Rest des Abends in Robins Nähe zu verbringen und zu versuchen, ihm seine Geheimnisse zu entlocken, hatte die Stunden schnell verstreichen lassen. Oliver betrat das Restaurant um halb fünf. Bellend sprang Pepper aus ihrem Korb und lief auf ihn zu. Ungestüm stupste sie ihren Kopf gegen seine Beine und forderte ihre Streicheleinheiten. Sein Vater war nirgends zu sehen, und Oliver hatte auch kein Bedürfnis, sich von ihm wegen einer banalen Nichtigkeit, die er mit Sicherheit finden würde, tadeln zu lassen – das würde früh genug passieren.

Oliver ging in die Küche und begrüßte wie jeden Tag die Kollegen. Anschließend begab er sich zum Personalraum und stieß die Tür auf, die unerwartet gegen jemanden prallte, der dahinter stand.

„Eine Sekunde“, hörte er Robins markante Stimme.

„Na, bereit für deinen ersten Tag?“, fragte Oliver.

„Huh“, entgegnete Robin unbeteiligt und machte die Tür auf.

Er trug normale Kleidung; nicht diesen scheußlichen Anzug, der ihm gestern Höllenqualen bereitet haben musste. Converse, dazu Jeans, ein hellgraues T-Shirt und eine schwarze Stoffweste. Um seine Hüften hatte er sich einen Werkzeuggürtel geschnallt. Oliver hatte mal einen feuchten Traum gehabt, der genau so begonnen hatte. Seine Augen waren auf die Tätowierung an Robins Oberarm fixiert: ein schwarzer Sternenschwarm, der halb unter dem T-Shirt herausragte.

„Hinterhof. Lampe. Kaputt.“ Dieses Gestammel war nicht mal eines Neandertalers würdig, und Oliver spürte, wie ihm warm wurde.

Robin nickte und ging an ihm vorbei. Oliver verbot es sich, Robins Duft einzuatmen – das wäre zu billig. Pepper jaulte erfreut auf, als Robin auf sie zukam, und blieb vor ihm in der Tür stehen.

„Dein Hund ist im Weg.“

„Pepper.“

„Wie bitte?“ Robin sah ihn verwirrt an.

„Ihr Name.“

Die Hündin blickte an dem Mann hinauf, der sich an ihr vorbei zwängen wollte. Oliver machte einen Schnalzlaut mit der Zunge und schon kam sein Mädchen auf ihn zugelaufen. Robin sagte nichts mehr und ging hinaus. Oliver musste sichergehen, dass die Handlung seines Traums nach Plan ablief. Aber er wollte nicht den Eindruck erwecken, es nötig zu haben. Er doch nicht! Also wartete er, bis der Sekundenzeiger seiner Uhr eine Runde gedreht hatte, und folgte Robin mit Pepper erst dann nach draußen.

Robin hatte einen Fuß auf eine Mauer gestellt, der andere sorgte auf der gegenüberliegenden Seite auf mehreren leeren Holzpaletten für Gleichgewicht.

„Weißt du, wir haben eine Leiter für so was.“

„Geht schon.“

Oliver starrte Robins weit gespreizte Beine und stellte sich unanständige Dinge vor. Er beobachtete ihn eine Zeit lang, wie er mit dem Spannungsprüfer die Anschlüsse testete und die erste Glühlampe austauschte.

„Das machst du gut“, gab Oliver von sich, nur um etwas zu sagen.

„Ist ja nicht so, als würde man dafür einen Gehirnchirurgen brauchen.“

„Auch wieder wahr.“

Es entstand eine Pause, die sich unangenehm ausdehnte.

„Sag mal, musst du nicht arbeiten?“, fragte Robin, ohne seine Intention zu verbergen; es war offensichtlich, dass er allein gelassen werden wollte.

„Erst in fünf Minuten. Solange gehe ich dir noch auf den Geist.“

Die folgenden drei Minuten schwieg Robin beharrlich. Oliver hatte einen herabgefallenen Ast aufgehoben und rangelte mit Pepper, um zu sehen, wer von ihnen der Stärkere war.

„Okay. Ich verstehe, wenn du mir nicht verraten möchtest, weswegen du gesessen hast“, brach Oliver die Stille, „Aber vielleicht kann ich es ja erraten?“

„Ich bin hier nicht für Ratespiele da, Kleiner.“

Oliver blickte zu ihm hoch und auch Robin schaute ihn an, scheinbar um sicherzugehen, dass er sich erlauben konnte, ihn – den Sohn seines Arbeitgebers – so zu nennen. Oliver schlug die Lider nieder und billigte damit die Anrede, die ihm sogar gefiel.

„War es Mord?“, platzte es aus Oliver heraus, doch er revidierte seine Vermutung sogleich. „Nein, dann wärst du wohl kaum schon draußen. Es sei denn, du hättest als Vierjähriger deine Kindergärtnerin unter der Veranda verscharrt oder so was.“

Robins Augen blitzten bei dieser Vorstellung auf. „Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Aber selbst wenn sie ein Biest war, das mich nie Knete essen ließ, wäre das keinen Mord wert gewesen. Oder?“

Das Oder? ließ Oliver nach Luft schnappen. Er sah, wie sich Robins Mundwinkel zu einem Lächeln verzogen.

„Wie sieht’s mit Diebstahl aus? Ich wette, du hast ganz schön talentierte Finger.“ Bei diesen Worten merkte Oliver, wie ihm die Hitze ins Gesicht kroch – Freud wäre stolz auf ihn gewesen. „Ich meine, du weißt schon, hast bestimmt was Wertvolles gestohlen.“ Oliver suchte Robins Blick, der nicht zu deuten war. Lag er etwa richtig? Wenn nicht, war er verdammt nah dran. „Hast du etwa geklaut, Robin Waterman?“, fragte Oliver in einem Tonfall, der klar machte, dass es ihm, selbst wenn die Antwort ‚Ja’ lauten würde, nichts ausmachte.

„Deswegen saß ich nicht“, gab Robin preis, doch beantwortete nicht Olivers Frage.

„Okay, einen Versuch hab’ ich noch. Hm, lass mich nachdenken.“ Er lachte. „Industriespionage schließe ich jetzt einfach mal aus, dafür bist du nicht der Typ.“

Robin sprang auf den nassen Asphalt und richtete sich vor ihm auf. „Ach, und was für ein Typ wäre das deiner Meinung nach, der ich nicht bin? Ein reicher Sohn, der von Daddy auf die Business School geschickt wird, um seinen MBA zu machen?“

Die Worte trafen genau da, wo sie treffen sollten. „Ich wollte nicht …“

Die Tür zum Hinterhof ging unvermittelt auf, und Oliver verstummte. Seine Mutter trat hinaus mit auf links gedrehter Schürze. „Oli, dein Vater sucht dich. Komm rein, es ist viel zu kalt hier draußen. Du holst dir eine Erkältung.“

„Mum, es ist Juli und mindestens vierundzwanzig Grad warm.“

Seine Mutter sah aus, als würde sie ihm kein Wort glauben. Sie blickte zu Robin und legte den Kopf schief. „Oh hallo, sind Sie der Elektriker?“

Robin setzte zu einer Antwort an, Oliver kam ihm zuvor. „Nein, Mum, das ist Mr. Waterman. Du weißt doch, dass wir einen neuen … Mitarbeiter beschäftigen.“

„Ah ja. Gut. Ziehen Sie sich was über, junger Mann“, sagte sie und verschwand.

Oliver pfiff Pepper zu sich und ging ebenfalls zur Tür. Er wollte von Robin keinen Spruch über seine Mutter hören. „Wir sehen uns später.“ Er vermied es, in Robins Richtung zu schauen, spürte jedoch dessen Blicke in seinem Rücken.

Drinnen setzte Oliver für die Gäste ein Lächeln auf und stieß mit dem Handballen die Schwingtür auf. Egal, wie unerträglich die Oberflächlichkeiten im Dragonfly und wie belastend die Probleme mit seinen Eltern waren, seine Pausen würde er von nun an draußen verbringen; in Gesellschaft eines gut aussehenden Kriminellen.

Kapitel 3

Robin stand am Waschbecken, die Arme bis zu den Ellbogen in Schaum versunken, und weichte einen der großen Töpfe ein. Neben ihm lief die Spülmaschine ihren fünfzehnten Gang am heutigen Abend und ein Stapel benutzter Teller, sowie Besteck und Gläser warteten auf den nächsten.

In der Küche herrschte Hochbetrieb. Salvatore, der chef de cuisine, ein kleiner Mann, dünn wie ein Besenstiel, scheuchte seine Truppe herum, schimpfte über nicht gelungene Steaks und fuchtelte wild mit den Händen, als würde er ein Orchester dirigieren. Robin behielt die Ruhe und beobachtete die Handgriffe der Köche. Er prägte sich die Zutaten ein, die sie benutzten, nach welchen Gewürzen sie griffen und nahm sich vor, alles für Lucius aufzuschreiben. Die Vorstellung, dass in der Knast-Kantine bald ‚Scharfes Limonen-Hähnchen’ auf dem Speiseplan stehen würde, amüsierte ihn, und er spürte einen Hauch Wehmut, es nicht zusammen mit seinem Kumpel zubereiten zu können. Er vermisste das gemeinsame Kochen mit Lucius und auch, wenn es nur die Knast-Küche gewesen war, so hatte er dort seinen Platz gefunden. Aber Robin wollte nicht zurück ins Gefängnis, auf keinen Fall. Hastig griff er nach einem Küchenhandtuch und trocknete den Topf so gründlich ab, dass er sich darin spiegeln konnte. Ein grinsendes Gesicht gesellte sich in der Reflexion zu seinem eigenen, und Robin drehte sich erschrocken um.

„Alles klar soweit? Irgendwelche Fragen? Probleme?“

Oliver! Der Junge streunte schon den ganzen Abend in seiner Nähe herum. Wenn Robin den Boden wischte, musste Oliver zufällig an ihm vorbei; wenn er Fleisch in die Kühlkammer lud, wollte Oliver sich – nur mal eben – ein wenig erfrischen. Es war so, als würde er ihm andauernd absichtlich auf der Pelle hängen und das ging Robin gehörig auf den Zeiger. Er hatte keine Lust, Olivers Neugier zu stillen und ihm Futter für seine Sensationsgier zu liefern. Vermutlich war Robin Gesprächsthema Nummer eins bei Oliver und seinen piekfeinen Freunden.

„Alles easy-peasy“, antwortete Robin, ohne ihn eines Blickes zu würdigen und machte einen weiten Bogen um ihn, als er Geschirr beiseite räumte.

„Du hast noch gar keine Pause gemacht. Komm, wir gehen raus. Eine rauchen, hm?“

Robin hatte bewusst vermieden, seine Arbeit zu unterbrechen. Nicht, weil er keinen Drang verspürte, sich endlich eine Kippe anzustecken, sondern weil er Oliver aus dem Weg gehen wollte.

„Zu viel zu tun.“ Robin nickte mit dem Kinn in Richtung der schmutzigen Teller und hoffte, dass Oliver einen Abgang machen würde.

Doch der holte Schwung, setzte sich auf die Arbeitsplatte gleich neben Robin und ließ die Beine baumeln. Ihm den Rücken zukehrend, versuchte Robin dem Quälgeist klar zu machen, dass er nicht an einer Unterhaltung interessiert war. Das Schlimmste war, dass Robin durch die Unterbrechung die Hälfte des Rezeptes vergessen hatte: Sojasoße, Zwiebeln …

„Okay. Du hast niemanden umgebracht und geklaut hast du auch nicht. Hmmm …“ Olivers Fersen hämmerten gegen den Holzschrank unter der Arbeitsplatte. „Hast du jemanden verprügelt? Hast du deswegen gesessen?“

Robin quetschte das Wasser aus dem Spüllappen, bis dieser nahezu trocken war. „Du lässt nicht locker, oder?“

„Nein. Ich möchte es wissen.“

„Warum?“

„Warum nicht?“

Robin starrte auf die schwingenden Beine; das klopfende Geräusch nervte ihn gewaltig und den Blicken von Salvatore und den anderen Angestellten nach zu urteilen, empfanden sie genauso. „Weil es dich nichts angeht.“

„Ist es dir peinlich?“

Heiße Wut schoss Robins Wirbelsäule hoch. Er schloss die Augen und zählte bis fünf.

Als er sie öffnete, lächelte Oliver ihn breit an und zwinkerte. „Magst du es nicht verraten? Stell dich nicht so an. Oder schämst du dich? Hast du Angst?“

Unfähig sich zurückzuhalten, preschte er zu Oliver hinüber, packte ihn am Handgelenk und zog ihn dicht zu sich heran. „Jetzt hör’ mir mal zu, Kleiner. Lass mich in Ruhe und geh mir mit deinen dämlichen Fragen nicht auf den Sack!“ Robin verstärkte seinen Griff und spürte, wie Olivers warme Finger über die Innenseite seines Unterarms glitten.

Er sah Oliver in die Augen, erwartete Furcht und Entsetzen darin zu lesen, doch er fand nichts außer diesem Blau, das ihm eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Die Geräusche um ihn herum schienen zu verstummen, die Kulisse der Küche wie ausgeblendet. Robin lauschte seinem schlagenden Herzen und glaubte sogar hören zu können, wie Olivers Zeigefinger über seine Haut strich. Abrupt ließ er von Oliver ab, bemerkte irritiert das sanfte Lächeln auf dessen Lippen. Er wollte gerade etwas sagen, als das laute Aufschlagen der Schwingtür ihn davon abhielt.

„Oliver James!“

Der Ruf von Kingston fegte wie ein Eissturm durch den Raum und ließ alle Mitarbeiter in ihren Bewegungen gefrieren. Oliver wurde blass, seine Augen verdunkelten sich und nun erkannte Robin sie – die Angst, die er auf seine unkontrollierte Reaktion erwartet hatte. Oliver sprang von der Arbeitsplatte, doch Robin blieb reglos stehen, auch als Oliver seine Schulter streifte, um zu seinem Vater zu eilen.

„Ich hab’ dir gesagt, dass du dich um die Familie O’Murphy kümmern sollst. Wie lange sollen sie noch auf ihre Getränke warten?“

Alle Aufmerksamkeit war auf Oliver gerichtet, als dieser rasch den Kühlschrank öffnete und eine Wasserflasche herausholte. „Tut mir leid, Dad. Ich brauchte eine kurze Verschnaufpause. Ich hatte …“

Robin konnte gar nicht so schnell gucken, wie Kingston Oliver die Flasche aus der Hand riss und auf den Boden fallen ließ. Ein entsetzter Atemzug drang durch die Belegschaft, als die Flasche in Scherben zerschellte und sich das Wasser über den Boden ergoss. Robin trat hinter Oliver und starrte dessen Vater an.

„Du bist ein Faulpelz, Oliver. Lungerst herum, machst deine Arbeit nicht anständig. Manchmal …“ Kingstons Kopf lief feurig rot an. „… wünschte ich, es hätte nicht sie, sondern dich getroffen!“

Die Muskeln unter Olivers Hemd zogen sich so kräftig zusammen, dass Robin es sehen konnte. Olivers Arme hingen hinunter, seine Hände verkrampften. Robin glaubte, der Boden unter ihm würde vibrieren, so heftig war die Spannung im Raum. Er verstand kein Wort von dem, was Kingston meinte, aber es machte ihn wütend, dass dieser ihn so demütigte.

„Was glotzt ihr denn alle so? Habt ihr nichts zu tun?“ Die Worte, an die Köche und Mitarbeiter gerichtet, durchbrachen die Stille und in der nächsten Sekunde herrschte wieder aufgeregte Betriebsamkeit.

Kingston verließ mit stampfenden Schritten die Küche, woraufhin Robin Besen und Kehrblech holte, um die Scherben zu beseitigen. Oliver nickte ihm zu, griff nach einer neuen Flasche und verschwand durch die Tür.

Das Dragonfly hatte geschlossen; für heute war Feierabend. Robin stand im Hinterhof, an seinem Platz gegen die Wand gelehnt und qualmte die ersehnte Zigarette. Den Kopf gesenkt, stieß er den Rauch durch die Nase aus.

Ein gelber Tennisball, der vor seine Füße rollte, ließ ihn aufblicken. „Huh?“

Olivers Hündin stand vor ihm und wedelte aufgeregt mit der Rute. Robin sah sich um – von Oliver keine Spur. Er nahm einen weiteren Zug an seiner Kippe und ignorierte die Hündin, die sich flach vor ihm auf den Boden legte – die Nasenspitze am Ball – und leise winselte.

„Zieh Leine“, sagte er, konnte seinen Blick aber nicht abwenden.

Eigentlich war sie ein hübsches Tier, und er fragte sich, wie sich ihr Fell anfühlen würde. Er tippte den Ball mit dem Fuß an. Sofort stand die Hündin auf allen vieren und bellte. Ein fester Tritt, der Tennisball flog über den Hof, und Pepper flitzte hinterher.

Robin drückte die Zigarette neben sich in den Kübel voll Sand, als die Hündin stolz und mit heraushängender Zunge wieder vor ihm saß; der Ball zum nächsten Kick bereit.

„Das kannst du gut.“ Er beugte sich zu ihr herunter, streckte vorsichtig die Hand aus und berührte Peppers Kopf. Ihr Fell war weich wie Samt. Robin ließ seine Finger darüber gleiten und wurde mit einem schlabbrigen Kuss belohnt. Er lachte, als Pepper sich enger an ihn schmiegte und ihre Schnauze gegen seine Hand drückte.

„Was denn, huh? Noch mehr streicheln? Reicht das nicht erst mal?“ Robin wuschelte durch ihr Fell.

„Hinter den Ohren“, schreckte ihn plötzlich eine Stimme auf, „da hat sie es besonders gerne.“ Oliver trat auf den Hof. Eilig richtete Robin sich auf und vergrub die Hände in seinen Hosentaschen. Pepper rannte auf Oliver zu und sprang an ihm hoch.

Robin überlegte, sich zu verdrücken. Nach dem Vorfall in der Küche hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen, und Robin fürchtete, dass Oliver ihn bei seinem Vater wegen der Handgreiflichkeit verpetzt haben könnte. Doch als er ihn genauer betrachtete – die dunklen Ringe unter den Augen, die wirren Haare, die vom Arbeiten zerknitterten Klamotten – da tat es Robin leid, dass er vorhin so grob zu Oliver gewesen war und sich nicht hatte beherrschen können.

Er räusperte sich. „Ist dein Vater immer so … so drauf?“

Oliver saß in der Hocke und streichelte seine Hündin. „Das war gar nichts. Der hat schon ganz andere Sachen gebracht. Ich hatte Glück, dass mich die Scherben nicht erwischt haben.“

Was zwischen Oliver und dessen Eltern ablief, ging Robin nichts an und er sollte sich um seine eigenen Probleme kümmern. Er hatte genug mit sich selbst zu tun.

„Ich mach mich vom Acker. Wir sehen uns morgen“, sagte Oliver, stand auf und zögerte einen Moment, vermutlich eine Antwort erwartend.

Robin schwieg und zog eine weitere Zigarette aus der Packung. Oliver nickte kaum merklich und drehte sich zum Gehen um.

„Warte.“ Robin entzündete ein Streichholz; die Flamme flackerte im sachten Wind. „Brandstiftung“, fuhr Robin fort. „Deswegen saß ich. Hab’ ein Haus abgefackelt.“ Er steckte die Zigarette in den Mund, gab sich Feuer und als er wieder aufsah, waren Oliver und Pepper verschwunden.