16,99 €

Mehr erfahren.

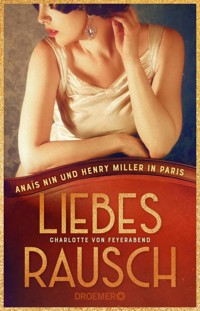

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ich verschiebe den Tod, indem ich lebe.« »Liebesrausch« ist die Roman-Biografie über das ungezügelte und skandalumwitterte Liebesleben der Schriftstellerin Anaïs Nin. Paris, 1931. Als Anaïs Nin den zwölf Jahre älteren Henry Miller trifft, wird ein Feuer entfacht: Beide inspirieren sich nicht nur literarisch, zwischen ihnen brennt auch eine ungezügelte Leidenschaft. Das Leben mit allen Sinnen zu fassen, alle Schranken zu sprengen und dafür die perfekten Worte zu finden, das streben beide an – koste, was es wolle. Sie tanzen auf den rauschendsten Festen und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Doch während sich Henry voll und ganz den Exzessen hingibt, führt Anaïs auch eine konventionelle Ehe mit Hugo, der sie über alles liebt und finanziell für sie und ihre Künstlerfreunde sorgt. Den emotionalen Spagat zwischen Hemmungslosigkeit und Konventionen kann Anaïs nur in ihren berühmt-berüchtigten Tagebüchern verarbeiten: Gehören Erotik und Sinnlichkeit in den Mittelpunkt des Lebens? Und darf man dafür die Menschen belügen, die einen lieben? Mitreißender biografischer Roman über eine der schillerndsten Frauen der Literaturgeschichte Anaïs Nin war auch eine Vorreiterin der sexuellen Befreiung und der modernen Genderfrage. Mit ihrem historischen Roman setzt Charlotte von Feyerabend einer leidenschaftlichen, unkonventionellen Frau und ihrer Suche nach sich selbst ein Denkmal. Entdecken Sie auch Charlotte von Feyerabends andere biografische Romane über Frauen, die die Welt verändert haben: - Seid nett aufeinander (Beate Uhse) - Caroline Märklin – Sie brachte Kinderaugen zum Leuchten, doch kämpfte um ihr eigenes Glück - Selma Lagerlöf – Sie lebte die Freiheit und erfand Nils Holgersson

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Charlotte von Feyerabend

Liebesrausch

Anaïs Nin und Henry Miller in ParisRoman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Paris, 1931. Anaïs Nin trifft auf den zwölf Jahre älteren Henry Miller, eine Begegnung, die beide literarisch inspiriert und ungezügelte Leidenschaft entflammen lässt. Das Leben mit allen Sinnen zu fassen, alle Schranken zu sprengen und dafür die perfekten Worte zu finden, das streben beide an – koste es, was es wolle. Sie tanzen auf den rauschendsten Festen der Pariser Bohème und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Doch während sich Henry voll und ganz den Exzessen hingibt, führt Anaïs auch ein konventionelles Parallelleben mit ihrem Ehemann Hugo, der sie über alles liebt und finanziell für sie und ihre Künstlerfreunde sorgt. Den emotionalen Spagat zwischen Hemmungslosigkeit und gesellschaftlichen Schranken kann Anaïs nur in ihren berühmt berüchtigten Tagebüchern verarbeiten: Gehören Erotik und Sinnlichkeit in den Mittelpunkt des Lebens? Erlaubt das, die Menschen, die einen lieben, zu belügen?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Motto

Widmung

Marginalie

Vorspiel

1. Partie

2. Partie

3. Partie

4. Partie

5. Partie

6. Partie

7. Partie

8. Partie

9. Partie

10. Partie

11. Partie

12. Partie

13. Partie

14. Partie

15. Partie

Épilogue

Danke

Rezepte

Camarones Enchilados (Scharfe Garnelen)

Tortilla española

Ratatouille

Dänisches Apfeldessert

Aprikosen-Tartelettes mit Marzipan

Literaturverzeichnis

Kreativität entfaltet eine subtile Wirkung, die Menschen fasziniert, unabhängig davon, wer sie verkörpert.

Für all die Suchenden – ob nach Liebe, dem richtigen Weg im Leben, nach dem inneren Kern …

Wir erschaffen unsere Lebenswelt selbst … jeden Tag … immer wieder aufs Neue.

Entscheide dich: Wer willst du sein?

Marginalie

Bücher öffnen Türen und Fenster, erweitern die Wahrnehmung, entführen in unbekannte Gefilde voller Dschungel, Himmel und wilder Tiere, lassen einen teilhaben am Leben anderer, erlauben den Blick durch fremde Augen, mitfühlend, degoutant, intensiv – dieser Roman über Anaïs Nin (1903–1977) und Henry Miller (1891–1980) stößt ein Portal ins Paris der 30er Jahre auf. Eine Zeit, die von wirtschaftlichen Einbrüchen, Unruhen, dem Erstarken kommunistischer Strömungen und der Machtergreifung Hitlers geprägt war.

Als Grundlage der Recherche dienten die Tagebücher von Anaïs Nin, Biografien über sie und Henry Miller, unzählige Briefe, Romane und etliche Kilo an Sekundärliteratur. Ich habe versucht, so nah wie möglich an der Realität zu bleiben, um diese faszinierenden Künstler lebendig werden zu lassen. Anaïs’ Sprache ist Musik, wie die von Satie oder Debussy, Henrys eine voller dunkler gewaltiger Schatten.

Beide eint vor allem eins: eine außerordentliche Leidenschaft! Für die Literatur und für die Liebe.

Verbindet nicht gerade das alle Leser und Autoren – die Passion für das geschriebene Wort?

Ich empfehle, dieses Buch mit einem Heißgetränk nebst einem Croissant zu genießen, bedanke mich bei dir für den Kauf und wünsche eine Unterhaltung der wunderbaren Weise!

Willkommen in einer Welt voller Gefühle und bei der Suche nach dem Wesen der Liebe.

Tretet ein und lasst euch verzaubern!

Que les jeux commencent!

Lasst die Spiele beginnen!

Vorspiel

Warum hast Du mich alleine gelassen? Was habe ich falsch gemacht …

Ich bin an Deck des Schiffs Montserrat und verstecke mich hinter den hölzernen Sitzen. Ich schaue mir die Menschen an, die vorbeilaufen. Pärchen schlendern Arm in Arm über die Planken, die Frauen lachen, die Herren nicken. Dieses Lachen, diese Freundlichkeit passt hier einfach nicht hin. Es fühlt sich alles so falsch an. Alles!

Die Sonne geht gerade unter. Einige der Strahlen treffen direkt in mein klitzekleines, so wundes Herz. Direkt rein. Wie ein Dolch. Ja, auch so ein kleines Herz kann Schmerz verspüren und bluten.

Als ob Du merken würdest, wenn ich traurig bin. Als ob Du mich überhaupt richtig anschauen würdest, wenn ich nicht genau das tue, was Du willst. Singen, tanzen, Klavier spielen, für Deine Fotos stillhalten …

Du bist doch mein Papa. Ich würde für Dich alles tun. Alles. Für ein Lächeln auf Deinem Gesicht, für ein Streicheln Deiner Hand über meine Haare. Du hast keine Ahnung, wie sehr Du mir fehlst. Ich wäre so gerne der Grund dafür, dass Du morgens aufstehst, dass Du Lieder über mich und das Glück schreibst. Gibt es nicht viele Gründe, glücklich zu sein? Mama hat mir dieses kleine, in Leder gebundene Buch geschenkt, dem ich meine Gedanken und Wünsche anvertrauen kann. So wie einem Freund. Ich will es aber nutzen, um Dir zu schreiben. Mama sagt immer, das Leben ist Glück. Warum fühle ich das dann nicht, warum klumpt sich in meinem Inneren alles zusammen? Manchmal kann ich gar nicht richtig atmen. Nicht richtig schlafen.

Ich sitze hier, und mir wird kalt. Ich hasse die anderen Menschen, ich hasse Mama, die mich noch weiter von Dir fortbringt, und ich hasse Dich dafür, dass Du mich nicht einfach so lieb haben kannst und weggegangen bist. Es fühlt sich an, als ob ich einmal in der Mitte durchbrechen würde. In zwei Anaïs. Die eine funktioniert, die andere zerfällt zu Staub.

Eigentlich liebe ich das Meer, wenn es rauscht und auf seinen Wellen so weiße Schaumkronen tanzen. Solange wir nahe der Küste waren, hatten Möwen unser Schiff begleitet. Ich mag ihr raues Krächzen. Jetzt ist das Meer in mir, es stürzt in Bächen aus meinen Augen, und die Quellen wollen nicht versiegen. Schreibe ich deshalb? Damit es endlich aufhört, dieses Traurigsein?

Ich weiß es nicht.

Mein Kopf platzt gleich, mein Rettungsanker scheinen der Stift und das Tagebuch zu sein. Wenn ich hier anfangen würde zu schreien, würde das auffallen. Und Mama fände das bestimmt nicht gut.

Warum müssen wir nur weg? Bald liegt ein ganzer Ozean zwischen mir und Dir und Großmutter. So viele einzelne Meerestropfen, so viele Badewannen voller Wasser. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ein ganzer Ozean. Wie sich das Wort verändert – von einem tiefen Klang hin zu etwas Hellem. O Z E A N.

Wird es hell werden auf der anderen Seite oder dunkel?

Ich weiß nicht, was mich dort in Amerika erwartet … ich kenne nur meine Tanten, die dort leben, und Geschichten von Indianern.

Dunkelheit habe ich in meinem Leben schon öfters gespürt, könnte mich das noch schrecken? Noch mehr Dunkelheit? Ich glaube nicht.

Weißt Du, was ich mich fast nicht traue zu sagen? Ich liebe Dich. Unter Tränen fließt es mir einfach so aus der Feder, und ich kann es nicht aufhalten. Ich liebe Dich, und ich vermisse Dich.

Was wäre wohl, wenn mit dem Meer auch die Möwen in mich eingedrungen wären? Wie würden sich diese bemerkbar machen? Würde ich Federn husten oder durch ihre Augen das Gefühl von Freiheit spüren? Könnte ich fliegen? Ich träume oft davon, fliegen zu können.

Dabei höre ich ganz deutlich Deine Stimme in meinem Kopf: Ich soll mich zusammenreißen. Ja, Papa, das werde ich machen. Ich verspreche Dir und schwöre auf alles, was mir heilig ist, dass ich mich bemühen werde, so eine Tochter zu sein, wie Du es Dir wünschst. Ich werde alles dafür tun, dass Du mich lieben kannst. Beide Brüder, Thorvald und Joaquín, reden nur noch Spanisch, aber ich gehorche Dir und bleibe dem Französischen treu. Dafür holst Du mich zurück und … und bist einfach da.

Mehr brauch ich nicht.

Mehr will ich nicht.

Deine kleine, dumme Anaïs,

die Dir noch ein Gedicht hierlässt:

»Die Einsamkeit

In der Einsamkeit der Nacht

Schlich auf leisen Sohlen

Eine Gestalt im Nachthemd

An der Terrasse vorbei.

Sie lief

Und hielt plötzlich inne:

Sie hatte soeben

Eine ähnliche Gestalt erblickt,

Die ihr folgte.

Als sie sich umdrehte,

Verschwand die andere Gestalt vor ihren erstaunten Augen:

Es war der eigene Schatten, der sie ängstigte,

Denn ihre Seele war nicht ruhig.«2

»Das Schreiben ist das Einzige, was den Ungereimtheiten im Leben

Sinn

einflößen kann. Nicht nur das, es kann Schönheit an

Stellen

schaffen, die nicht einmal das

Licht

der Sonne erreichen kann.«

1. Partie

Anaïs

Als das Schiff im Hafen von Le Havre vor Anker ging, die Ankerkette mit einem lauten Rumpeln ins Wasser geglitten war und die Menschen sich lautstark zur Gangway drängten, als gäbe es in einer Boutique in New York exquisite Designergarderobe zum Ausverkaufspreis, schmerzte mein Herz. Es war, als ob jemand seine Hand um das pulsierende Organ geschlungen hätte und so fest zudrückte, dass die Gewebeteile zwischen den Fingern hervorquollen.

Ich hielt mich an der Reling fest. Beugte mich ein Stück nach vorne, um besser atmen zu können. Ließ die Eile mitsamt ihren Menschen an mir vorbeiziehen. Doch das Gedränge ebbte nicht ab, aus allen Löchern ergossen sich die reptilienhaften Zweibeiner. Es war noch hell, warum dann dieses Hasten? Was konnte man jetzt noch verpassen? Das Schiff lag sicher im Hafen und würde auch nicht in der nächsten Stunde untergehen. Ich verstand so etwas nicht. Zu große Menschenmassen verursachten bei mir Angst. Insbesondere, wenn sie sich in einem aufgeregten, drängelnden Zustand befanden.

Die Überfahrt war streckenweise sehr rau gewesen, vor allem der Sturm, der am vierten Tag das Schiff gepackt und durchgeschüttelt hatte, sodass meinem Ehegatten Hugo Parker Guiler fast die frisch gestopfte Pfeife aus dem Mund geschleudert wurde und mein Tintenfass unter das Sofa im Salon kullerte. Als ich hinterherkullern wollte, um es zu retten, weil ich meinen angefangenen Brief fortsetzen wollte, hielt mich Hugo ab. Unschicklich sei es, den anderen Passagieren auf so eine Weise mein Hinterteil zu präsentieren. Als ob das in diesem Augenblick jemanden interessiert hätte. Aber nun gut, da wartete ich einfach das Stürmchen ab und schickte später einen Angestellten hinter der tintenblauen Spur her. Hugo liebte meine Impulsivität, aber alles musste im Rahmen bleiben, vor allem in der Öffentlichkeit. Wie ich dieses Korsett hasste. Es war wie eine große Glasglocke, die auf unserem Dasein lastete und drohte, uns zu ersticken. Hatte nicht Francis Scott Fitzgerald in seinem Der große Gatsby3 gerade über diese gesellschaftlichen Konventionen geschrieben? Wie das Lebensglück geopfert wurde, nur um den Schein zu wahren, und am besten überdeckte man dann alles durch Konsum und Parfum? Derjenige, der echte Liebe zu empfinden schien, dafür ein Opfer brachte, kam deswegen sogar noch um. Liebe. Wenn ich für jedes Ich liebe dich, das mir Männer zuraunten, einen Dollar erhalten hätte, wäre ich jetzt reich.

Seit wann ich verheiratet war? Ich nahm meine Finger zu Hilfe, um abzuzählen, seit einundzwanzig Monaten.4 Vor der Eheschließung lag eine turbulente Abenteuergeschichte, zwar ohne Entführung, aber mit Happy End. Und sind das nicht die Geschichten, die wir Amerikaner bevorzugen? Als Kind hatte ich auf jeden Fall solche Romane in Mengen verschlungen. Sehr zum Ärger meiner Mutter, die es lieber gesehen hätte, wenn ich Handarbeit gemacht oder Klavier geübt hätte.

Ach ja, meine Mutter. Mit ihr hatte ich meine letzte und auch erste Fahrt über so ein sturmgepeitschtes Meer gemacht. Damals war ich elf Jahre alt gewesen, und wir waren nach Amerika gereist. Man könnte sagen, wir wanderten aus, da wir dort auch bleiben wollten. Es war quasi die umgekehrte Strecke der Reise gewesen, wie ich sie diesmal absolvierte. Wenn ich anderen Frauen erzählte, wo ich schon überall meinen Hut auf der Garderobe abgelegt hatte, um es mein Zuhause zu nennen, schüttelten diese ihre kunstvoll drapierten Locken. Mal schauen, ob mich Frankreich, ob mich Paris frei machen und an sich binden würde. Auf jeden Fall berichtete meine Mutter davon, dass ich als Elfjährige auf dem großen Ozeankreuzer mitten in einem wüsten Sturm herumgetanzt und gesungen hätte, während die anderen Passagiere zu Kotztüten gegriffen oder den Anstand gehabt hätten, nur zu erbleichen. Ich bevorzugte es zu lachen. Auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Lautstark. Manchmal diente das dazu, mein trauriges Herz zu übertönen. Das hatte sich bis heute nicht geändert – für mich konnte das Leben nicht intensiv genug sein. Wenn Stürme haushohe Wellen schlugen, versuchte ich noch, darüber zu springen.

Seltsam, eine so lange Strecke in umgekehrter Reiseroute erneut zu begehen. Ob man, wenn man Wege zurückging, Erinnerungen auslöschen konnte? Wenn man quasi so lange rückwärts lief, bis man am Ausgangspunkt angelangt war, könnte man dann wieder von vorne starten? Vorausgesetzt, das Gehirn spielte mit. Oft war ja gerade die Ratio die üble Verräterin. Wenn alles nur Herz wäre, gäbe es keine Probleme, keinen Krieg, keinen Streit.

Hugo hakte mich unter und geleitete mich sanft bestimmend über die Gangway. Wir hatten es geschafft und den Kai erreicht. Lachen, Rufe voller Hoffnung und Willkommensfreude umhüllten uns und ließen mich erschauern. Heute war Weihnachten, der Heilige Abend. Ich fühlte mich selbst fast ein bisschen wie Maria, die an diesem Tag ebenfalls ein neues Zuhause bezogen und nicht gewusst hatte, was sie erwarten würde. Wobei ich heilfroh war, dass wir nicht im Stroh schlafen mussten und nicht mitten in der Nacht irgendwelche Schäfer vorbeikommen würden, um uns etwas von einem hellen Stern zu erzählen.

Ich ließ meinen Blick schweifen und sah sie. Eine einsame Gestalt am Kai stand da und erwartete uns. Erwartete mich.

Der Griff um mein Herz wurde enger. Das Unwetter tobte in meinem Inneren weiter.

In einen dunkelgrauen Kaschmirmantel gekleidet, der ihn einhüllte wie einen kleinen Bären, gestützt auf einen eleganten Gehstock, stand da Joaquín Nin i Castellanos. Mein Vater. Oder sollte ich sagen, Erzeuger? Seit über elf Jahren fand der Kontakt nur über Briefe statt, streckenweise versandet, da ich anfing, die Realität zu akzeptieren, und erkannte, wie ich mich in ihm getäuscht hatte. Manchmal konnte es etwas dauern, bis man dazu bereit war, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich waren. Den Kontakt hatten wir erst vor kurzem wieder aufgenommen, wir schrieben uns Briefe, um über Mutter zu reden, die mit den Scheidungsbedingungen überhaupt nicht einverstanden war. Obwohl sie die Scheidung schon lange herbeigesehnt hatte. Unser Austausch war allerdings mehr sachlich, und ich versuchte, zwischen meinen Eltern zu vermitteln. Als ich noch zur Schule gegangen war, waren diese Briefe meines Vaters mein Halt gewesen. Eine gleichbleibende Konstante in einer sich stetig verändernden Welt. Aber das war schon lange, lange her.

Und doch hatte mein Vater darauf bestanden, uns am Kai abzuholen, um nach Paris zu fahren. Konnte es sein? Hatte Joaquín sich gerade für einen Moment zur Seite gedreht, um sich mit einer schnellen Bewegung über die Augen zu wischen?

Hatte er, der meine Mutter verlassen hatte, die Frau, die ihm ihr Vermögen und drei Kinder geschenkt hatte und für ihn ihre Karriere als Sängerin an den Nagel gehängt hatte, tatsächlich so etwas wie eine menschliche Regung gezeigt, die mit mir zusammenhing?

Hugo nahm meine Hand in die seine und drückte sie zärtlich. Holte mich aus den Gedanken und ließ mich den Wind auf meinem Gesicht spüren. Die Regentropfen, die sparsam auf Kopf und Gepäck tröpfelten, ließen mich die Anspannung abwerfen, die mich zu lähmen schien. Durch die Wolkendecke blinzelte die Sonne, und ich stellte fest, dass es hell war. Hell an meinem Ankunftstag in meiner alten Heimat, an die ich mich nur noch wenig zu erinnern vermochte.

Joaquín kam uns die letzten Schritte entgegen, streckte von Weitem seine Hände aus, um zuerst Hugo und dann mich zu begrüßen. Als er von meiner Hochzeit und meiner Wahl des Bräutigams gehört hatte, soll er nur seufzend gesagt haben, das sei das erste Mal, dass jemand aus seiner Familie einen Geschäftsmann heirate. Das Künstlertum war das, was in dieser Familie zählte. Darüber wurde alles andere zerbrochen. Auch Herzen. Selbst die Ratio.

Wir stiegen in den Wagen, und ich ließ lautlos meinen Atem aus dem Mund entweichen. Eine solche Menge, dass ich damit bestimmt einen Heißluftballon hätte füllen können. Ich wunderte mich, dass mich diese Begegnung so durcheinanderbrachte. Erwartungen hatte ich keine gehabt, wozu auch? Um wieder enttäuscht zu werden? Ich musste allerdings zugeben, dass es mich rührte, wie Joaquín die Haarsträhne, die ihm immer wieder in die Augen hing, zur Seite strich, sein Gesicht, das mir doch so vertraut war, und seine Stimme, die laut schimpfen und gefühlvoll schmeicheln konnte. Auf dem Weg in die Hauptstadt wurde über vieles gesprochen, Joaquíns Konzerttourneen, seinen weltweiten Erfolg, wie glücklich und bewundert er in Frankreich lebte, die Berufsaussichten von Hugo, der im Januar in dem Büro der Bank am Boulevard Haussmann anfangen würde, und wenn alles gut lief, könnte er die Leitung der Kreditabteilung übernehmen.

Joaquín lachte auf einmal. »Meine kleine Anaïs. Und du kehrst zurück an den Ort deiner Geburt. Bist du glücklich?«

Ich zauderte, ein Knoten aus Fragen schien in meinem Inneren zu platzen: »Mama hat erzählt, dass du beim Anblick von mir, als ich gerade frisch zur Welt gekommen war, versteinert seist und mich nicht auf den Arm nehmen wolltest, da ich kein Junge … Es war der 21. Februar 1903 um fünf Minuten vor halb neun Uhr abends.«

Vater zögerte. »Äh … weißt du … manchmal wünscht man sich einfach etwas so sehr, dass … dass …«

»Mama hat dich dann meinen Namen auswählen lassen. Warum hast du mir den Namen Anaïs5 gegeben? Ist der nicht amoralisch? Bei den Persern hieß so die Göttin Venus, die für das fleischliche Verlangen, für das Begehren angebetet wurde.«

»Ähm … nun … eigentlich sehe ich darin eher die syrische Kriegsgöttin Anat, die auch als Mondgöttin gilt. Und … Du stellst sehr seltsame Fragen, als ob das eine Relevanz hätte. Schreibst du immer noch Tagebuch? Deine Briefe sind ja sehr rar geworden in den letzten Jahren. Und eher nichtssagend, so als angehende Autorin hätte ich mir das anders vorgestellt.«

Ich reagierte so, wie ich es in solchen Momenten bevorzugte: lächeln, nicken, das Thema umlenken.

Das Unausgesprochene, was zwischen uns schwebte, war so kolossal, so mächtig und präsent, dass es mir streckenweise die Luft zum Reden nahm.

Lächeln, nicken.

Nicken.

Atmen. Einfach nur ruhig weiteratmen.

Manchmal musste auch das reichen.

Zweihundert Kilometer lagen zwischen dem Hafen und dem Bahnhof Saint-Lazare. Dieser lag im 8. Arrondissement in Paris, relativ zentral am rechten Ufer der Seine. Das waren über drei Stunden gemeinsame Autofahrt gewesen.

Joaquín reichte meinem Mann die Hand und umfasste mit der anderen dessen Schulter, als wären sie alte Freunde und Vertraute. Und Hugo gefiel es. Es war so leicht, dem Charme meines Vaters zu erliegen. Als Don Juan hatte meine Mutter ihn beschimpft, und jetzt erst konnte ich verstehen, was sie meinte. Sogar Männer schmolzen unter seiner Aufmerksamkeit und sonnten sich in seinen Worten.

Ich ließ mich von ihm kurz in den Arm nehmen und bedankte mich, wie man es von einer Tochter, die man zweihundert Kilometer durch die Landschaft gefahren hatte, erwarten konnte: »Merci beaucoup, cher papa. Ich freue mich, dich bald wiedersehen zu können.«

»Gerne, mein Kind, aber ich muss mich jetzt beeilen. Ein gutes Einleben wünsche ich euch! Ich bin nun eh erst mal wieder auf Konzerttournee.« Er führte mich zur Seite, um ungestört mit mir reden zu können, während sich Hugo ums Gepäck kümmerte. »Was ich dir noch sagen wollte, du kennst doch noch Maruca, also Maria. Ich werde sie heiraten.«

Mein Herz flatterte. Ich wurde in den Teil meiner Vergangenheit zurückgeworfen, den ich als die schlimmste Zensur meines Lebens erlebt hatte. Damals war ich zehn Jahre alt gewesen, wir wohnten in Arcachon, mein Vater hatte für uns ein kleines Schloss als Unterkunft gemietet, ein dunkler Ort, überschattet vom Efeu und den Streitereien der Eltern. Maruca war die sechzehnjährige Tochter von Vaters Mäzen und ließ sich im Klavierspiel unterrichten. Eigentlich war sie mit einem jungen Künstler verlobt, doch spürte ich schon früh, dass zwischen ihr und meinem Vater eine sehr intensive Bindung bestand, und reagierte mit Eifersucht. Das war der Ort gewesen, an dem uns Vater für immer verlassen hatte. Und jetzt wollte er sie heiraten.

»Mein Kleine«, fuhr er fort. »Ich werde nicht jünger, und da sie aus einem vermögenden Zuhause stammt, muss ich nicht das ganze Jahr über auf Konzertreisen gehen. Außerdem geht sie seit einiger Zeit Großmutter in Spanien zur Hand. Sie bringt Ruhe in mein Leben, auch weil es für mich immer anstrengender wird, so viele Freundinnen parallel zu haben.« Er lachte laut auf, zog aus seiner Manteltasche eine goldene Zigarettenspitze, zupfte seine Krawatte zurecht, an der eine protzige Perle steckte, und fuhr sich mit der Hand, die in einen cremefarbenen Handschuh gehüllt war, durch das mit Brillantine geglättete Haar. Wahrscheinlich sollte das mit den Freundinnen ein Scherz sein, allerdings traf es die Wahrheit im Kern. In diesem Augenblick hatte ich beschlossen, den Kontakt zu ihm so schnell wie möglich wieder einfrieren zu lassen.

Er zwinkerte mir zu, sagte: »Auf bald« und verschwand. Das Automobil hinterließ eine Staubwolke. Das war auch schon alles, was von ihm übrig blieb.

Hugo sah mich von der Seite an. »Warum hatte es dein Vater denn so eilig?«

»Ich denke, er wollte nicht meiner Mutter begegnen, die uns hier ja abholen will …«

Meine Mutter Rosa kam kurz darauf mit einem meiner beiden Brüder an, der dummerweise nach seinem Papa auch auf den Namen Joaquín getauft worden war und somit Rosa tagtäglich den Namen des Mannes aussprechen ließ, dem sie mittlerweile die Pest an den Hals wünschte. Dieser Sohn war übrigens auch die Triebfeder gewesen, wieder nach Frankreich zurückzukehren. Hier konnte er seine Ausbildung als Konzertpianist fortsetzen und seine Karriere aufnehmen.6 Das Blut hatte nicht nur den Namen, sondern auch das Talent geschenkt. Ich selbst mochte Klavierspielen in etwa so gerne wie Abwaschen. Man machte es halt, weil es gefordert wurde, aber Spaß ging anders. Ein anderer Grund für den Ortswechsel, der vielleicht sogar noch etwas schwerer wog, war die Tatsache, dass meine liebe Mutter mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Sie hatte es nicht so mit den Finanzen und verließ sich zu arg auf ihre hilfsbereiten Schwestern, wenn es um das Bezahlen von Rechnungen ging. Das wurde ihr zum Verhängnis, als ein Kieselsteinlieferant zu lange zu verärgert auf sein Geld warten musste und das zur Anzeige brachte. Indes war er nur einer von etlichen Gläubigern. Nun ja, auf jeden Fall war meine Mutter mitsamt meinen Brüdern nach Paris gezogen, hatte ihren Mädchennamen wieder angenommen, und da wir nun mal zusammenklebten wie zwei Brotscheiben mit Honig, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich mit meinem Angetrauten folgen würde. Et voilà, es hatte tatsächlich nur knapp vier Monate gedauert. Korrekterweise muss ich ergänzen, dass wir nur vor den Gläubigern meiner Mutter flüchten konnten, weil Hugo dank seiner Anstellung bei einer Bank die Möglichkeit hatte, auch in Paris zu arbeiten, und uns hier mit seinem Gehalt alle finanzieren konnte.

Nun saßen wir also zu viert in einem Taxi und fuhren den Montparnasse hoch. Meine Mutter hielt meine Hand, und wie es anmutete, würde sie diese auch die nächsten Jahre nicht wieder loslassen. Ich schaute aus dem Fenster. Paris hatte ich anders in Erinnerung. Sauberer. Schöner. Bunter. Niedlicher. Mehr Gustave Flaubert und Honoré de Balzac.

»Alles gut, mein Kätzchen?«, fragte Hugo besorgt und beugte sich zu mir. »Gleich kannst du zur Ruhe kommen, ja? Gleich sind wir da.«

Ich schenkte ihm einen Luftkuss und seufzte. Zur Ruhe kommen hörte sich in der Tat verlockend an. Meine Konstitution war schon immer etwas schwächlich gewesen. Wenn mich etwas anstrengte, reagierte mein Körper oft mit Erschöpfung und Krankheit. Ich schaute aus dem Fenster. Das Draußen, was vorbeizog, war eher grau und heruntergekommen. Cafés reihten sich an Bars. Bunte, grelle Lichter unterbrachen die Monotonie, Lärm störte die Harmonie, und da waren so viele Menschen, die sich davor tummelten … ja, was war eigentlich mit den Menschen? Ich drückte meine Nase fast an der Scheibe platt, um besser sehen zu können. Frauen, deren Oberteile Ausschnitte aufwiesen, die etwas zu gewagt Einblicke in Bereiche gaben, die in der Bibel als verbotene Früchte gehandelt wurden, lehnten in aufreizenden Posen neben Männern und ließen sich ihre Zigaretten anzünden. Andere rissen theatralisch die Arme in die Luft oder fassten sich an Brust und Stirn wie schlechte Schauspielerinnen. Ich schaute betreten zu Hugo. War das das moderne Paris, das Zentrum der Kunst und Literatur in diesen Tagen?

Die Stimme meiner Mutter wurde lauter, und ich bemerkte, dass sie wohl seit einiger Zeit am Erzählen war: »… und in den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl der Amerikaner hier vervierfacht, und viele von ihnen sind nach Montparnasse gezogen. Das hört man auch auf den Straßen. Das fühlt sich sehr vertraut an. Ihr werdet sehen, in kürzester Zeit habt ihr euch eingelebt und neben uns viele neue Bekannte gefunden und … Thorvald war schon öfters in der Rue de l’Odéon Nr. 12, in der Buchhandlung von Sylvia Beach. Shakespeare and Company heißt sie. Dort treffen sich viele amerikanische Autoren. Vielleicht ist das was für euch. Ihr werdet schon neue Freunde finden. Fahrer, Halt.«

Wir hielten vor einem Hotel, in das uns Mutter hineingeleitete. Hier würden wir die ersten Wochen bleiben und uns aus dieser sicheren Warte heraus eine Wohnung suchen. Rosa wohnte mit den Brüdern nicht weit entfernt. Sie wollte uns in einer Stunde, nachdem wir uns frisch gemacht hatten, wieder abholen. Ein Willkommensessen im familiären Umfeld, meinte sie. Familie, das war das Wichtigste für sie. Und es gab eine Menge davon, an den verschiedensten Orten, von Amerika bis nach Kuba, genauer gesagt in Havanna, und jetzt hier in Frankreich. Meine Mutter hatte sich für uns Kinder schon immer aufgeopfert und versucht, uns, soweit es ihr möglich war, zu unterstützen.

Das Hotelzimmer war eher ein Appartement und erstreckte sich über zwei große Räume plus Bad. Das Wohnzimmer war nett, mit Couchecke, plüschigem Teppich und schweren Vorhängen. Während Hugo seinen Koffer ausräumte und Hosen nebst Hemden ordentlich in den Schrank legte, ließ ich mich bäuchlings aufs Bett fallen. Das Wichtigste hatte ich eh im Handgepäck dabei. Ich zog ein schmales Ledermäppchen und mein in rotes Leder gebundenes Tagebuch heraus und schlug es auf. Seitdem ich verheiratet war, gab ich ihnen Titel. Hier stand auf der ersten Seite: Das Tagebuch einer Ehefrau. Ich überflog meinen letzten Eintrag, den ich am 18. Dezember begonnen hatte. Zuletzt schrieb ich von Guicciardi, einem Grafen, den wir an Bord kennengelernt und mit dem Hugo gerne Tee getrunken und geraucht hatte. Ein weltgewandter, stattlicher Herr, der sein Wissen über Leben und Anstand mit uns teilte, auch wenn er regelmäßig Trost brauchte, weil er eine Geliebte in Amerika zurückließ. Er fand mich bezaubernd und exotisch. Das war ganz passend, da ich mich einen Tag zuvor mit Hugo darüber unterhalten hatte, wie schwierig man mich einordnen konnte, wenn ich im eleganten Abendkleid gewandet die Treppe zum Speisesaal hinunterschritt. Mein Ehegatte meinte, dass vor allem die Frauen hinter vorgehaltenen Händen raunen würden, ich sei sicherlich keine Französin, dazu sei ich zu altmodisch gekleidet, auch keine Amerikanerin, dafür zu wenig schrill, für eine Spanierin oder Kubanerin fehlte mir der letzte Hauch von Extrovertiertheit, für eine Dänin … darüber müssen wir gar nicht erst reden, und doch vereinte ich das alles in meinem Blut. Ehrlich gesprochen fand ich das sogar perfekt … dass ich nicht richtig fassbar war. Weder im Äußeren noch im Inneren. Bei Männern war das allerdings eine andere Sache, entweder gefiel man ihnen oder nicht. Alles andere war egal. Männer waren da sehr schlicht, aber es machte die Dinge einfacher.

Ich zog meine Schreibfeder aus dem Ledermäppchen, tunkte sie in die schwarze Tinte und schrieb unter dem Datum des heutigen Tages vom 24. Dezember über Paris und meine ersten Eindrücke. Die bis jetzt alles andere als lieblich oder malerisch ausfielen. Hugo hatte gemeint, dass Paris eine alte Seele habe und ich diese erst wieder finden müsse. Aber wo wollte man eine alte Seele antreffen, wenn sich diese wohl vor lauter Scham tief in die Katakomben zurückgezogen hatte?

»Anaïs. Anaïs! Wir müssen gleich los. Willst du dich nicht wenigstens umziehen?«

Ich nickte, schrieb noch drei weitere Sätze, damit sich die vorgegangenen Worte nicht so alleine auf der Seite fühlten, und verstaute mein Tagebuch wieder in meiner Handtasche.

»Meintest du nicht, du würdest nach der Hochzeit mit dem Tagebuchschreiben aufhören?« Hugo kämmte sich seine Haare vor dem Spiegel. Er war ein sehr gut aussehender Mann. Groß, sportlich durchtrainiert, mit klaren, blauen, wunderschönen, gütigen Augen, die am Abend eine graubraune dunkle Nuance annehmen konnten, weichen, liebevollen Händen und edlen Gesichtszügen mit einer geraden Nase. Er sah aus wie ein Brite. Das entsprach auch seinem Temperament. Außerdem liebte er Tee. Und Kekse. Und hatte einen wunderbaren Mund, der noch wunderbarer küsste.

»Natürlich, mein Liebster. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Was ist eigentlich mit dir? Wolltest du nicht deinen Roman weiterschreiben, den du im Juni in Woodstock angefangen hast, oder ebenfalls wieder dein Tagebuch beehren?«

Es klopfte an der Türe, und während ich mir ein frisches Oberteil überstreifte, auf meinen Finger spuckte, um damit die Augenbrauen nachzuziehen, mir auf die Lippen biss, um das Rot zu reaktivieren, hatte Hugo sich gerade einmal mit Jacke und Schuhen angekleidet und die Türe geöffnet. Wenn ich mir morgens die Augen schminkte, hielt das in der Regel bis tief in die Nacht hinein. Ein Schwarz war ein Schwarz war ein Schwarz.

»Na, dann zeig uns mal euer neues Zuhause«, sagte ich zu Thorvald, meinem zweiten Bruder, und hakte mich bei ihm ein.

Ich war nur zwei Jahre älter als er, und zu Joaquín trennten mich fünf Jahre, und doch fühlte ich mich wie eine Zweitmutter für sie, denn ich hatte mich schon früh um beide kümmern müssen: kochen, spielen, wegbringen, abholen, Hausaufgaben machen, da Rosa arbeiten gewesen war.

Künstlerisch anregend hatte Mutter ihre Mansardenwohnung vor einer Stunde im Taxi angekündigt. Nun öffnete sie die Türe zur Dachgeschosswohnung mit einem Lächeln, als ob es die Suite eines Luxushotels wäre. Als ob die Spinnweben im Treppenhaus golden gehäkelte Brokatdeckchen, der milchige Spiegel im Badezimmer die Oberfläche eines Seerosenteiches und die kalte, unbehagliche Atmosphäre mit den grauen schrägen Wänden und der fehlenden liebevoll ausgewählten Dekoration volle Absicht wäre. Als künstlerisch anregend ließ ich, wenn überhaupt, die Flügelfenster durchgehen und den damit verbundenen Blick über die Dächer der Umgebung. Kein Wunder, dass Thorvald aussah, als ob er gleich vor lauter Depression ins Tischtuch beißen wollte. Ins graue Tischtuch wohlgemerkt. Immerhin mit schwarzen Ornamenten verziert.

Der Duft nach frisch Gekochtem versöhnte mich ein bisschen. Viel machte ich mir aus Essen nicht, aber wenn mein Magen aufbegehrte, wollte er besänftigt werden wie ein wildes Tier.

»Hier für dich, Linotte«, Mutter reichte mir ein kleines Päckchen.

Ich riss das ausgebleichte Papier, das bereits für mehrere Geschenke einen Halt geboten hatte, auseinander. In meinen Händen lag ein handliches, rotes, in Leder eingebundenes Buch. Baedekers Paris stand darauf.

»Du liest doch so gerne, da dachte ich …« Meine Mutter schaute mich lächelnd an, und das erste Mal, seitdem ich französischen Boden betreten hatte, fühlte ich mich ein bisschen verstanden. Die Welt entdeckte ich am liebsten zwischen den Deckeln eines Buches. Bücher konnten diese Leere in mir ausfüllen, die mich immer wieder von innen heraus aufzufressen drohte.7 Ich schlug das Buch auf. Auf der dritten Seite war eine pergamentartige Karte, die aufgefaltet einen Überblick über Frankreich gab. Die Seine schlängelte sich in Blau wie ein wild gewordener Regenwurm von Le Havre bis Paris. Wie unwirklich die Strecke, die ich heute erst gefahren war, auf der Karte aussah. Wir waren gar nicht so weit entfernt von den anderen Ländern, Deutschland, Niederlande, Luxemburg, vielleicht war das ein Grund dafür, dass sich hier die Hochburg der Künste befinden sollte. Ich blätterte weiter, neben einer Übersicht über die Geschichte Frankreichs gab es viele Details zu Restaurants, Kaffeehäusern, Barbieren, Aborten, Droschken, Telegraphen, Kabaretts, Klubs, Kaufläden. Anschließend wurden das rechte Ufer der Seine, dann das linke Ufer und die Umgebung beschrieben. Zu sehen gab es hier wohl ausreichend viel. Ich ließ meine Hände zwischen den Blättern entlangstreifen. So viele zusammengefaltete Pläne. Der Louvre, das Conservatoire des Arts et Métiers, der Bois de Boulogne und ganz hinten eine Übersicht über die Stationen der Bahnlinien. Das fühlte sich gut an. Als ob ein Abenteuer auf mich warten würde.

Ich klappte es zu und setzte mich an den Tisch. »Vielen Dank! Irgendwo im Gepäck haben wir auch was zu Weihnachten für euch. Was aus der alten Heimat.«

Irgendwo.

Heimat.

Unberührtes Vergnügen wirkt wie ein Magnet – nicht durch Erfahrung, sondern durch die Ahnung des Neuen.

2. Partie

Anaïs

Es war bereits dunkel, als er mit einem Hut in der Hand neben unserem alten Bekannten Osborn den Kiesweg heraufkam. Die spärlichen Lampen warfen ihm Schatten zu, versuchten, sein Gesicht zu streifen. Der Mann war dünner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und kleiner. Eine Glatze zierte seine Gestalt und ließ ihn so alt aussehen, wie er auch war. Vierzig Jahre. Uns trennten zwölf Jahre, eher dreizehn. Er war ein Winterkind der Weihnachtszeit, ich ein Winterkind des aufkeimenden Frühlings. In der Ausgabe der Chicago Tribune, die in Paris herauskam, hatte ich bereits etwas über ihn gelesen9. Wenn ich Osborn glauben konnte, der viel über ihn erzählte, war der Artikel von Miller selbst geschrieben worden. Bei der Selbstdarstellung klang eine Wildheit an wie bei einem Tier, das drohend mit den Zähnen fletschte, bevor es sich zum Sprung duckte, zugleich kam eine Sinnlichkeit durch wie ein süßer Tee mit Honig, getrunken in verdunkelten Räumen, in denen über erotische Dinge nur hinter aufgeschlagenen Fächern geraunt wurde. Und direkt. Klare Worte. Unverschleiert, geradezu das Herz und den Verstand anvisierend. Der Artikel las sich so, als ob er sein Leben im Rausch verbrachte. Intensiv alles aufsog, was ihn umgab. Ein Bruder im Geiste. Das wünschte ich mir zumindest.10

Henry Miller betrat schüchtern mein Zuhause, und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass bald nichts mehr so sein sollte wie zuvor.

Henry sah sich in meinem Heim um, als ob er ein Museum besichtigte. Natürlich gefiel mir das. Der Börsencrash vor zwei Jahren, vom November 1929, hatte uns finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen, und der Umzug hier in dieses Dorf, das nah am Pariser Vorort St.-Cloud lag, war unvermeidlich gewesen. Von hohen, großen, luxuriösen Räumen in der Innenstadt am Boulevard Suchet raus mitten in den Wald. Und dabei ging es uns noch gut. In den USA hatte der Schwarze Donnerstag11 neuntausend Banken und hunderttausend Unternehmen ins Nichts getrieben. Louveciennes war schon etwas abgelegen, aber alles andere als das Nichts. Im Gegenteil, es verkörperte für mich das Zuhause, was Flaubert in Madame Bovary als sehnsuchtsvollen Wunschort geschaffen hatte. Ich hatte es sofort erkannt. Und das alte Anwesen, das sich hinter einem dicken Eisentor duckte, hatte mich augenblicklich verzaubert. Angeblich hatten die Römer diese Gebäude im vierten Jahrhundert erbaut, wovon noch einige Kalksteinmauern erzählten. Man musste nur die Augen schließen und dem säuselnden Lüftchen lauschen. Das Haus hatte einst zum Besitz von Madame DuBarry gehört, der berühmten Mätresse von Ludwig XV., die statt einer Heirat ein Schloss mitsamt Grünanlage im malerischen Ort Louveciennes geschenkt bekommen hatte. Während der Französischen Revolution 1793 hatte sie unter der Guillotine ihren Kopf verloren, der gar lieblich anzusehen gewesen sein musste. Zumindest vor dem Besuch der Guillotine. Aber es reichte ja vollkommen aus, wenn man sein Herz an diesen malerischen Ort verlor. Ich muss gestehen, dass mich sofort der verwahrloste Garten, in dem die Pflanzen sich an keine Regeln halten mussten, entzückt hatte und die süßen kleinen Räume, die in mir sofort die Lust weckten, sie mithilfe von unterschiedlichen Farben und sorgfältig ausgewählten Gegenständen apart als unterschiedliche Universen zu gestalten. So wie in unserer letzten Wohnung in Amerika.

Als beherrschende Farbe im Haus hatte ich einen warmen Ton gewählt – Koralle. Wenn wir schon keine Zentralheizung hatten, dann musste man sich anderweitig weiterhelfen. Ich ging hinter Miller her wie hinter einer seltenen Kreatur und schaute, ob er an den richtigen Stellen angemessen reagierte.

Miller fuhr mit seinem Finger über die Mahagonitäfelung, roch an dem kleinen Kaffeekännchen, das türkischen Kaffee feilgeboten hatte und auf einem silbernen Tablett stand, dem man noch die feinen handgearbeiteten Hammerspuren ansehen konnte. Er schaute durch die bunten Glasfenster, die einen Hauch Südspanien in die Räume brachten, bewunderte die Aprikosen- und Pfirsichblüten, die Teile der Wand bedeckten, würdigte meine maurischen Lampen, die mit ihren fein gearbeiteten Durchbrüchen regelmäßige Muster an die Wände warfen, blieb stehen. Nahm verwundert meine astrologischen Karten wahr, die neben den aus Kupfer gehämmerten Ornamenten hingen, fuhr mit seinem Finger über die Buchrücken, die in meinem nachtschwarzen Buchregal standen, verharrte bei William Blake, tippte auf die Ausgaben in deutscher, französischer, englischer und spanischer Sprache und sog schließlich lautstark Luft durch die Nase ein. Drehte sich suchend um, sah mich und fragte: »Was ist das für ein würziger Geruch?«

»Weihrauch«, antwortete ich und wollte ihm gerade die Bedeutung der einzelnen Farbtöne der Räume erläutern, wie das chinesische Lackrot, das für Gefühle und das Herz, oder das blasse Grün, das für Geist stand, als Osborn uns unterbrach, indem er zwischen uns trat. »Madame Guiler, vielen Dank, dass ich meinen Freund und Schriftstellerkollegen Henry Miller zu dieser Einladung zum Essen mitbringen durfte.« Dabei betonte er das Schriftstellerkollege. Eigentlich war Richard Galen Osborn Anwalt, arbeitete bei Hugo in der Firma und sollte mich heute beraten. Also nach dem Essen. Wir luden regelmäßig Kollegen und Freunde meines Mannes zum Essen ein, gerne auch in Begleitung ihrer Ehefrauen, was nicht nur zur Unterhaltung beitrug, sondern auch zu einem steten Informationsfluss bezüglich Weltgeschehen und Karriere bei der Bank. Meine Mutter nebst Brüdern gesellte sich eh fast täglich zum Essen zu uns, somit kam es auf den einen mehr oder weniger auch nicht an. Im Gegenteil, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gerne richtige Künstlerabende mit großen Gesellschaften veranstaltet. Aber das war finanziell und logistisch leider nicht möglich.

Osborn war bereits mehrere Male bei uns gewesen und ein gebildeter Gesprächspartner, praktischerweise kannte er sich mit Verträgen aller Art aus. Und da mein Werk über D. H. Lawrence tatsächlich einen Verlag gefunden hatte, benötigte ich eine fachmännische Begutachtung. Das riet mir zumindest Hugo. »Nicht, dass wir später ein weiteres Haus gekauft haben, nachdem du den Buchvertrag unterschrieben hast«, hatte er gescherzt. Gerade in seinem Beruf kamen ihm wohl einige Geschichten zu Ohren, die existenzbedrohend waren. Vor kurzem hatte er erwähnt, dass sich ein hochverschuldeter ehemaliger Firmenbesitzer das Leben genommen hatte, da er keinen Ausweg mehr für sich gesehen hatte. Tragischerweise hinterließ er seine Frau nebst vier Kindern. Dann doch lieber Osborn darüber schauen lassen. Dieser führte quasi ein Doppelleben. Um ein Dach über dem Kopf und einen vollen Teller Essen vor sich zu haben, legte er Gesetze aus, und nach offiziellem Arbeitsschluss blühte seine zweite Seele auf. Er saß in den Cafés und Restaurants in meinem alten Viertel Montparnasse und gab vor, Künstler der Schrift zu sein. Die Grenze zwischen etwas vorgeben und es dann auch sein, verwischte hier im trubeligen Paris. So konnte ein von der Türschwelle verjagter Buntkleckser am nächsten Tag ein gefeierter Star unter den Malern sein. Wer wagte es schon zu beurteilen, was und wer Qualität besaß und wer oder was nicht. Ich hatte bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass sich das Andersartige bei den Malern leichter durchsetzte als bei den Schriftstellern. Einen langen Atem, das brauchte ich. Nicht nur bei der Suche nach einem Zuhause für meine Romane.

»Der Dank ist ganz auf meiner Seite«, antwortete ich höflich und hängte mich bei Hugos dargebotenem Arm ein, der mich zu meinem Platz an der Tafel führte, an dem bereits meine Mutter und mein Bruder Joaquín saßen, die die Gäste begrüßten. Bei Hugo wusste ich blind, was er an meiner Einrichtung schätzte und was er einfach duldete. Ich las in ihm wie in einem offenen Buch. Selbst wenn er wollte, könnte er mich gar nicht anlügen. Er war darin auch nicht so geschult wie ich. So etwas fiel einem ja auch nicht einfach in den Schoß.

»Très pittoresque«, sagte Osborn, und ich wusste nicht, ob er die Tischdekoration meinte, die aus getrockneten Blumen und antiken Kerzenständern, an denen bunte Glasperlen hingen, bestand, oder mein Hausmädchen Emilia, die in einer gestärkten weißen Bluse mit einer Flasche Wein herbeikam und uns einschenkte.

»Sie kommen aus Brooklyn, ist das korrekt?« Hugo wandte sich an Miller. Seine Stimme klang gentil, liebenswürdig, aber seine Körperhaltung war angespannt. Zu aufrecht, die Augen eine Spur zu zusammengekniffen.

Miller hatte sich gerade mit der Gabel eine Garnele aufgespießt, die verführerisch nach Weißwein und Knoblauch duftete, zubereitet nach einem alten Rezept aus Kuba mit dem schönen Namen Camarones Enchilados, die nun vor seinem Mund in der Luft schwebte. »Ja. Im Alter von zehn war es die Ecke Decatur Street, das ist ganz in der Nähe des Evergreen-Friedhofs. Lustigerweise wurde zu Hause Deutsch gesprochen, da meine Eltern von dort stammten. Kennen Sie Brooklyn? Aus welcher Ecke Amerikas kommen Sie denn?«

Hugo musterte ihn über den Tisch hinweg, als versuchte er, eine neue Schublade zu kreieren, in die der Gast hineinpassen könnte. »Ich bin nicht aus New York, ich komme aus Boston, Massachusetts, war aber schon ein paar Mal als Tourist in Brooklyn. Osborn hat erzählt, dass Sie weder eine Arbeit noch eine Arbeitserlaubnis besitzen. Haben Sie denn gar keine Angst, von der Polizei aufgegriffen und direkt wieder zurückgeschickt zu werden?«

»Angst, was ist das? Ein Kribbeln unter der Haut, ein Ansporn, stets wachsam zu sein? Solange mir die Straßen von Paris offenstehen, habe ich eine Heimat. Und Freunde habe ich genug … Hier, mein guter Osborn gab mir letzten Winter ein Dach über dem Kopf, rettete mich vor der Kälte und einem sich auf leisen Sohlen nähernden Hungertod, ließ mich bei sich wohnen in der Rue August-Bartholdi.12 Und erst letzte Woche, da kam ein Mädchen, das ich kaum kenne, auf mich zu, erkundigte sich, wie es mir gehe, und schwupp. Kurz darauf saß ich bei ihr in der Küche, und sie nähte mir meine lockeren Knöpfe an Jacke und Hose wieder fest. Was für ein Glück! Sind solche Freunde und Begegnungen nicht der wahre Quell der Freude? Plaisir sagen die Franzosen, was für ein schönes Wort. Es umfasst das Vergnügen bis hin zur Sinnesfreude, und ein plaisir solitaire ist das Ergötzen, was man alleine mit sich selbst teilt, wenn man Hand anlegt und …«

Osborn unterbrach, streifte meine Mutter und meinen Bruder mit einem Blick und sagte schnell: »Und mir ist es eine Freude, den heutigen Abend hier zu verbringen. So lange bin ich ja nicht mehr in Paris, wenn alles klappt, reise ich bald zurück nach New York. Am besten widmen wir uns gleich der Angelegenheit, weswegen wir ja hauptsächlich hier sind. Madame Guiler, wir wollten uns doch über Lawrence unterhalten. Was gab Ihnen eigentlich den Anstoß, über ihn zu schreiben?«

Ich hatte amüsiert den enttäuschten Blick von Miller wahrgenommen, der in seinen Ausführungen unterbrochen worden war, und tupfte mir die Lippen mit der blütenreinen weißen Serviette ab. In Gedanken war ich bereits beim Formulieren dieser Situation in meinem Tagebuch. Manchmal reichte es aus, die Mimik einer Person zu beschreiben, wenn sie die Stirn in Falten legte oder die Lippen aufeinanderpresste, um sie fassen zu können. Das sagte oft mehr aus als viele Seiten aufgeschriebener Dialog.

»Über Lawrence?«, ich schlug die Augen nieder und machte eine kurze Pause. Dezent gesetzt steigerte so eine Pause innerhalb von Sekunden die Spannung. Ich fuhr fort: »Sein Tod.«

Wie erwartet zog Osborn seine Brauen hoch. Einige Menschen überraschten wenig mit ihren Reaktionen. »Und … das bedeutet, dass Sie durch seinen Tod auf ihn aufmerksam wurden?«

Ich beugte meinen Kopf leicht zur Seite. »Exakt. Es ist ja nicht nur so, dass er zu Lebzeiten einem herben Gegenwind ausgesetzt gewesen wäre und er oft missverstanden wurde, nein, es waren die Nachrufe. Gerade der von Genet im New Yorker. Sie waren so bitterböse und verleumderisch, dass ich das nicht stehen lassen konnte. Wie kommt Genet auf die Idee, dass Lawrence nackt auf Maulbeerbäume stieg oder behauptete, dass C. G. Jung seine Ideen stehlen würde? Warum stellt man jemanden, der sich nicht mehr rechtfertigen kann, so dar? Das hat er wahrlich nicht verdient. Er war ein Meister der Worte und ging in die Tiefe wie selten jemand zuvor.«

Hugo schaute mich von der Seite an. Sein Blick war so intensiv, dass er Wärme auf meiner Wange erzeugte. Er wand seinen Kopf zu Osborn und sagte: »Nicht nur das, ich weiß nicht, ob sie Murrys Son of a Woman gelesen haben? Das dreht sich ebenfalls um das Leben von Lawrence. Eigentlich ist Murry ein Bewunderer und Freund von ihm gewesen, aber das Buch ist so konfus, dass es seinen Ruf sogar noch weiter schädigt. Dahingegend hat Anaïs einen weiblichen Zugang zu ihm gefunden, einen feinsinnigen.«

Ich schnalzte mit der Zunge. »Er wurde zu Unrecht so verkannt. Er prangert die Verrohung der Menschlichkeit an, das ist bis jetzt noch keinem so gut gelungen wie ihm. Und dazu seine einzigartige Textur. Es ist, als ob man seine Sprache anfassen könnte, so real wirkt sie.«

Osborn nickte. »Und der Verleger Titus will nun fünfhundert Exemplare drucken lassen. Das ist doch ein guter Start.«

»Plus fünfzig weitere Bücher für die Presse«, ergänzte ich und merkte, wie mir eine zarte Röte ins Gesicht stieg. War das der Wein oder die Aufregung? Endlich wurde etwas von mir publiziert. Endlich. Es gab nichts, worauf ich länger gewartet hätte. Bald konnte ich mich offiziell Schriftstellerin nennen, und keiner würde mehr über meine Schreibgewohnheiten oder Tagebücher lachen. Wie oft hatte ich mir anhören müssen, endlich mit diesen täglichen Notizen aufzuhören und mich anderen Dingen zu widmen. Handarbeit, Musik, Malerei, den Garten in Form bringen zu lassen oder am allerbesten meinem Mann ausgiebig Zeit zu schenken.

Miller lächelte mir über den Tisch hinweg zu. »Mhm … was meinen Sie denn mit der Textur der Sprache?«

Sein Mhm summte in einem vibrierenden tiefen Ton bis in meine Haarspitzen. Ich zupfte mir die Stirnlocke zurecht. »Es ist sein Spiel mit den Worten, manchmal benutzt er welche, nicht wegen dem, was sie ausdrücken, sondern weil sie vom Klang hineinpassen, oder er erfindet neue, wenn er zum Beispiel Farbnuancen festhalten will, für die es noch keine Namen gibt. Er durchdringt die Menschen bis zu ihrem nackten Kern. Er nennt die Dinge beim Namen, wenn er von Hintern und Hüften spricht. Er ist konkret. Er ist selbst ein Teil seines Schreibens. Ihm geht es ums Lebendigsein. Ums Fühlen des Erlebten. À l’essentiel.« Wieder dieser Blick von ihm, der suchend versuchte, bis in mein Innerstes durchzudringen, abtastend … rätselnd. Er erinnerte mich an etwas.

Miller räusperte sich. »Als mir Osborn Ihr Manuskript über Lawrence gab, fügte er hinzu, das sei von einer Bankiersgattin geschrieben … und jetzt? Jetzt sitze ich hier, trinke Ihren Wein, labe mich an den köstlichen Speisen und bin weitaus mehr als überrascht. Das ist alles viel exotischer und lebendiger, als ich mir eine Bankiersgattin vorgestellt hätte.«

Mir fiel auf, dass er an der Stelle eine Pause setzte, an der auch ich eine eingebaut hätte.

Er fuhr fort. »Ich bin überrascht, hinter den treffenden, gut durchdachten Beschreibungen eine so hübsche und schöngeistige Dame anzutreffen. Bevor ich mein Glas auf Sie und Ihren Vertrag erheben mag, erlauben Sie mir eine Frage: Warum um Himmels willen haben Sie Ihre Konzentration auf Lawrence projiziert? Diesen … schwülstigen, fast theatralischen Sex-Prediger?«

Ich starrte ihn an. »Mister Miller, ähm … ich wage zu behaupten, dass Sie Lawrence nicht intensiv genug studiert haben. Und Sie sind nicht der Einzige. Sehen Sie, genau deswegen ist es so wichtig, dass mein Buch veröffentlicht wird. Lawrence hat mir geholfen, einige Dinge anders zu sehen, einiges besser zu verstehen … wie wir leben, wie wir uns selbst sehen und andere. Es war, als ob ich ihn beim Recherchieren über ihn als Mentor an meiner Seite gehabt hätte, der mir half, über mich selbst klarer zu werden. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber seine Art, nicht um den heißen Brei herumzureden, das … das hat mir die Augen geöffnet. Wissen Sie, es ist, als ob vieles, was man selbst denkt und ahnt, von einem anderen ausgesprochen würde. Das hilft, das heilt. Und mit Hilfe meines Mannes«, ich lächelte Hugo kurz zu, »hab ich nun das Werk vollendet.«

Hugo nickte und sagte zu Miller gewandt: »Kennen Sie seine Novelle The Rainbow? Mir imponiert, was für starke Frauenbilder er mit wenigen Strichen skizziert und wie er sich dem großen Mysterium Liebe aus drei Perspektiven nähert. Oder wie er mit wenigen Sätzen ein ganzes Lebensgefühl beschreibt.« Seine Stimme veränderte sich, seine Tonlage war tiefer, als er anfing zu zitieren: »Die Brangwens haben seit Generationen auf der Marsh Farm gelebt, auf den Wiesen, wo sich der Erewash träge zwischen Erlenbäumen hindurchschlängelte und dabei Derbyshire von Nottinghamshire trennte. Zwei Meilen entfernt stand auf einem Hügel ein Kirchturm, zu dem die Häuser der kleinen Landstadt eifrig hinaufkletterten. Immer wenn einer der Brangwens seinen Kopf von der Arbeit auf den Feldern erhob, sah er den Kirchturm von Ilkeston sich gegen den leeren Himmel erheben. Wenn er sich wieder dem horizontalen Land zuwandte, bemerkte er, dass in der Ferne etwas über ihm und jenseits von ihm stand.«13

Ich bemerkte, wie Miller offensichtlich unbeeindruckt die Schultern hob und senkte, doch mein Blick verhakte sich in dem meines Mannes. Dafür liebte ich ihn. Darum hatte ich ihn geheiratet. Brannte er nicht genauso wie ich für die Literatur, für Prosa, für die Schönheit der Sprache, er war durch und durch Poet.

Hugo löste sich aus meiner visuellen Liebkosung und hob sein Glas: »Auf Anaïs, meine bezaubernde Blume, meinen strahlenden Stern. Auf ihren Vertrag!«

Wir stießen klirrend zu sechst auf meinen Vertrag an. Ein Gedanke schoss in meinen Kopf, ich hatte das Bild von mir vor Augen, wie ich wie eine Königin die Huldigungen meines Volkes empfing. Ich verschluckte mich, ging mit einer Entschuldigung auf die Toilette und zog, nachdem ich wieder ruhig atmen konnte, meine Lippen nach. Der Blick in den Spiegel zeigte eine Frau Ende zwanzig in einem roten Samtkleid, das sich eng an ihren Körper schmiegte und die Kurven betonte. Passend dazu die Farbe meines Mundes. Ein Mund, der dazu erschaffen war, zu küssen und zu reden. War ich schön?

Als ich wieder ins Esszimmer kam, diskutierten Osborn und Hugo voller Begeisterung über Oscar Wildes Buch Das Bildnis des Dorian Gray. Das Gemälde von Dorian verschlang all seine Gefühle und Lüste, alterte an seiner Stelle, was in einem Kontrast zu den Umständen von Wildes verarmtem und demütigendem Tod stand.

Erneut fing Miller an zu lachen. Auf unsere erstaunten Blicke sagte er schnell. »No, no, no. Das hat nichts mit Wilde zu tun … ich muss sagen … ich bin glücklich. Rundum. Ein makelloser Abend. Danke.« Er deutete eine kleine Verbeugung an, die so charmant ausfiel, dass ich sofort eine große Sympathie für ihn verspürte. Es blitzte so viel Jungenhaftigkeit aus diesem Moment, dass ich ihn am liebsten am Arm berührt hätte. Warum hatte ich immer diesen Drang? Es war ähnlich wie mit dem Schreiben. Erst wenn ich mein Erlebtes in Worten auf die weißen Blätter bannte, fühlte es sich an, als hätte dies wirklich stattgefunden. Mein Tag und mein Leben wurden dadurch erst real. Wollte ich deshalb Menschen anfassen? Um den Schleier zwischen Traum und Realität zu durchbrechen?

»Anaïs. Anaïs?« Die Stimme von Hugo wurde lauter.

Ich blinzelte. »Ja? Entschuldige. Bitte?«

Hugo lächelte die Gäste an. »Das ist es, was mich bei meiner Gemahlin ins Zweifeln bringt. Liebe ich sie für ihre Schönheit oder für ihren Geist? Manchmal besteht sie mehr aus Verstand als aus Körper.« Er beugte sich zu mir und küsste mich auf die Stirn.

Millers Blick tastete mich ab. Ich streckte meinen Rücken durch und ließ mein Gesicht einen vergnügten Ausdruck annehmen. Posieren. Bestand daraus nicht das ganze Leben? Erwartungen erfüllen. Wenn man Glück hatte, dann erfüllten sich manchmal sogar die eigenen.

Der Abend verlief kurzweilig mit viel Wein, bald drehte es sich um New York, dann um Montparnasse und seine Künstler, die in den Cafés und Restaurants für Aufsehen sorgten, dann um Politik und die Pariser Kolonialausstellung, die dieses Jahr bis vor zwei Wochen rund um den Lac Daumesnil stattgefunden hatte. Ein riesiges Spektakel, das sich um die verschiedenen Kolonialreiche gedreht hatte. Deutschland hatte extra unter der Leitung des Zoodirektors Hagenbeck einen kleinen Tierpark errichten lassen, und in den bunten Pavillons zeigte man wertvolle Schätze und Sammlungen. Schriftsteller aus den Kolonialgebieten hatten die Gunst der Stunde genutzt und ihre Werke präsentiert.

Osborn fragte: »Was hat euch denn am besten gefallen?«

Miller zuckte mit den Schultern. »Das Essen natürlich. Das afrikanische war köstlich, seitdem liebe ich gekochte Bananen.«

Ich lachte. Lachen befreite so herrlich. Und wenn der Kopf schwummrig war, fühlte es sich an, als ob man im Sitzen schweben könnte.

Hugo legte seine Hand auf meine. »Weniger amüsant fand ich die Brände. Die Polizei ging bei der Brandursache ja von einer Verkettung unglücklicher Umstände aus, aber nicht nur, dass das indische Haus von den Holländern mit all seinen unersetzbaren Kunstgegenständen zerstört wurde, sondern auch die Elefanten …«

Auf einen Schlag verstummte die Heiterkeit. Zehn waren es gewesen. Zehn Elefanten waren verbrannt.

Miller unterbrach die unangenehme Gesprächspause, indem er sich räusperte. Als er feststellte, dass wir ihn alle fragend anschauten, führte er seine Hände zu seiner Glatze und stellte pantomimisch dar, wie er einzelne Strähnen von langem Haar wieder in eine Frisur steckte. Anschließend zog er sich imaginär die Lippen nach. »Meine Frau«, fing er dann an, »meine Frau June erzählte, dass sie mal auf einem Elefanten geritten ist. Das bedeutet nicht, dass sie in ihrem Leben jemals Indien gesehen hat, sondern dass sie die urkomischsten Menschen kennt, denen man ansonsten nur im Zirkus oder in billigen Bars begegnet. Sie ist wunderschön, müsst ihr wissen. Wenn man sie sieht, denkt man, Venus hätte sie selbst erschaffen, sie ist reine Leidenschaft und lebt nur für das Vergnügen und die Lust. Ein Engel der Erotik und ein Teufel zugleich. Der Geist wurde ihr eingehaucht von Apollon persönlich, der ihre Erscheinung als Gedicht entwarf.« Er nahm einen Schluck Wein und schaute Anaïs direkt in die Augen, als er seinen Rücken durchstreckte, um ein Gedicht zu rezitieren:

»Kommst du vom Himmel herab, entsteigst du den Schlünden?

Aus deines teuflischen, göttlichen Blickes Schein

Strömen in dunkler Verwirrung Tugend und Sünden,

Schönheit, und darin gleichst du berauschendem Wein.

Du trägst im Aug’ der Sonne Sinken und Steigen,

Du birgst den Duft gewitterschwüler Nacht,

Deine Lippen sind leuchtende Schalen, und wenn sie sich neigen,

Haben sie Helden schwach und Kinder zu Helden gemacht.«14