12,99 €

Mehr erfahren.

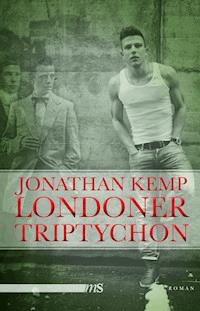

- Herausgeber: Männerschwarm Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

London verspricht Freiheit und Vielfalt wie nur wenige andere Städte der Welt. Jonathan Kemp erzählt, wie drei Männer zu verschiedenen Zeiten versuchen, dieses Freiheitsversprechen einzulösen: Jack Rose im Jahr 1894, Colin Read im Jahr 1954, und ein anonymer David 1998. Die Stadt bietet jedem von ihnen einen überwältigenden Lebensraum, und doch scheitern sie am Ende an sich selbst, oder besser gesagt: an der Liebe. Denn die Liebe war in ihrem Leben nicht vorgesehen. Jack Rose ist ein 'Pupenjunge', eine kleine Tunte, die in einem Jungenbordell den Gentlemen der besseren Gesellschaft zu Diensten ist. Dort verkehren auch Lord Alfred Douglas und Oscar Wilde, und zwischen Wilde und Jack entwickelt sich so etwas wie Freundschaft. Jack erlebt zum ersten Mal, was er nie für möglich gehalten hätte: er ist eifersüchtig auf die anderen Jungs, mit denen sich sein Freier vergnügt, und das wird für Wilde zum Verhängnis. Hundert Jahre später kommt David als 'Flüchtling' aus der Provinz in ein London, das nicht mehr als Zentrum eines Weltreichs, sondern durch ein überwältigendes Nachtleben der Parties, Klubs und Drogen glänzt. Auf der Suche nach sich selbst will er vor allem eins: die Langeweile der Normalität überwinden und jemand ganz anderes werden. Als Stricher und Darsteller von Pornofilmen gelingt ihm das eine Zeitlang recht gut. Zwischen diesen beiden lebt Colin Read zu einer Zeit, als Presse und Polizei ihre Hexenjagd auf Schwule zu wahren Exzessen steigern; fast jede Woche berichten die Zeitungen von neuen Verhaftungen. Er lernt früh, keine eigenen Wünsche jenseits konformer Wohlanständigkeit zuzulassen. Nach dem Tod seiner Eltern leistet er sich die kleine Extravaganz, einen jungen Mann als Model in seinem privaten Atelier zu beschäftigen. Diese Konfrontation mit einem Menschen, der in allem sein genaues Gegenteil ist, bringt seine Lebenslüge zum Einsturz. Jonathan Kemp verschränkt diese drei Lebensgeschichten zu einem großen Epos auf das Leben und die Liebe im Sinne des als Motto vorangestellten Wilde-Zitats: Der Mensch erlebt seinen erhabensten Moment, wenn er im Staub kniet, sich an die Brust klopft und die Sünden seines Lebens erzählt. Sein Roman wurde 2011 vom Londoner Author's Club mit dem First Novel Award ausgezeichnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

JONATHAN KEMP

LONDONER TRIPTYCHON

Roman

Aus dem Englischen von Joachim Bartholomae

Männerschwarm Verlag Hamburg 2014

Für George Cayford

Der Mensch erlebt seinen erhabensten Moment, daran besteht kein Zweifel, wenn er im Staub kniet, sich an die Brust klopft und die Sünden seines Lebens erzählt.

Oscar Wilde, De Profundis

1954

Die Zeitung berichtet heute schon wieder von einer Verhaftung. Eine arme Schwuchtel hat sich in einer öffentlichen Toilette erwischen lassen. So geht es fast jede Woche. Ich bin zwar kein Fachmann, aber wenn Sie mich fragen – alte Männer treiben sich nicht deshalb in Bedürfnisanstalten herum, um einen Blick auf die Schwänze der jungen Männer zu riskieren, die an der Pissrinne stehen, oder sie zu befummeln. Nein, was uns in Wahrheit immer wieder dorthin treibt, ist tief empfundener Neid, weil wir nicht mehr pissen können wie sie. Wir erweisen ihnen Respekt. Wenn man erst einmal fünfzig ist, tröpfelt es nur noch.

Er pisst wie ein Pferd. Man hört es im ganzen Haus. Wie die Niagarafälle. Das Haus ist nicht besonders groß – er nennt es die «Puppenstube», und das ärgert mich. Groß wie er ist, stößt er sich überall den Kopf, an Türrahmen und Lampenschirmen, während ich hinter ihm hertrotte. Er stiefelt so selbstbewusst und ungezwungen durch die kleinen Räume wie ein Prinz durch seine Burg, und ich komme mir vor wie sein Diener und nicht der Besitzer.

Er quillt so über von Leben, dass mir zum ersten Mal bewusst wird, wie alt ich bin. Das Gefühl gefällt mir nicht besonders, wirklich nicht. Es ist keine weise Einsicht nach gründlicher Prüfung. Nichts, was ich zuerst nicht wahrhaben wollte und nun nicht länger ignorieren kann. Ich habe mir ganz einfach mein Gesicht im Spiegel angeschaut und laut gesagt, «Du bist alt.» Was mich erschreckt hat, war nicht das Äußere – das graue Haar, das zerfurchte Gesicht, die trüben Augen. Das alles kenne ich längst, das sehe ich jeden Tag. Ich kann damit leben, alt auszusehen, einigermaßen zumindest. Besser gesagt, ich konnte es bis vor Kurzem. Aber dann bin ich einem Jungen begegnet, der mir das Gefühl gibt, durch und durch alt zu sein, verknöchert und unnütz. Und das bereitet mir Schmerzen.

Als ich ihn zum ersten Mal sah, ungefähr einen Monat ist das her, da kam er mir vor wie der attraktivste Bursche, der mir seit Langem begegnet war. Er frisiert sein Haar zu einer Schmalztolle und kleidet sich nach Art der Teddy Boys, wie eine Zeitung diese Mode vor einiger Zeit getauft hatte. Und als er sich dann auszog, begriff ich, was ich eigentlich von einem Model erwartete und bisher vergeblich gesucht hatte: jemand, der nackt einen stärkeren Glanz verbreitet als angezogen. Eine Haut, die von innen leuchtet. Nackte Haut, die nicht hergezeigt wird, sondern ganz selbstverständlich wirkt; die aussieht wie gemalt, voller Farbe und Leben, blauem Blut und rosa Fleisch. Auch gelb, violett und weiß. Farbtöne, die ich niemals abbilden könnte. Merkwürdigerweise wirkt er entspannter, wenn er nackt ist, mehr er selbst, er fühlt sich in seiner Haut offenbar wohler als in seiner Kleidung. Aus diesem Grund fällt es kaum auf, dass er nackt ist.

Sein Körper ist nicht außergewöhnlich, aber jedes Detail kommt überwältigend zur Geltung; man kann seine männliche Anmut nur als «edel» bezeichnen, auch wenn das pompös klingt. Dafür spricht er ziemlich holprig und schlicht. Das hat zwar durchaus seinen Reiz, aber man merkt, dass sich die Verfeinerung seines Wesens auf die Oberfläche beschränkt. Dort zeigt sich sein ganzer Liebreiz, wunderschön und für alle sichtbar. Die Seele darunter ist noch ein Embryo, und was er sagt, verrät ein unreifes Herz.

Die Gegenwart derart konzentrierter Schönheit inspiriert mich wie nie zuvor: Sie inspiriert mich, sie in all ihrer Komplexität und Beschaffenheit, in all ihrer edlen Blässe einzufangen. Auf zahllosen Bögen skizziere ich seine hockende Gestalt, seine kaum nachvollziehbar gebeugten und gedrehten Beine und den Abakus seiner Wirbelsäule, diese Perlenkette, die sich so unglaublich krümmt, wenn er fast sein Geschlecht verschlingt wie Ouroboros. Die feuchten, dunklen Höhlen seiner Achseln; die flachen Kanten seines muskulösen Hinterns, in hellenischer Perfektion gemeißelt. Ich stelle mir vor, wenn ich ihn mit der Zunge berührte, würde er sich kalt und hart anfühlen wie Marmor. Die Kurve des Nackens vom Haaransatz zur Schulter, in seiner Männlichkeit so fließend und hypnotisierend wie ein Wasserfall; die Linie der Schwerkraft, die von der Mulde seiner Kehle zum Juwel seines Nabels verläuft und zusammen mit den Stigmata seiner nussbraunen, behaarten Nippel ein Kreuz bildet; das Astloch der Kerbe seines Anus.

Ich frage mich unwillkürlich, was für ein Gefühl es sein muss, dem Blick eines anderen derart ausgeliefert zu sein, zu wissen, dass man angestarrt und gemustert wird. Schließlich verleugnen oder ignorieren wir sonst wie besessen die heikle Provokation nackter Körper, außer bei Kunstwerken vielleicht. Wir haben ihr nichts entgegenzusetzen als Scham, Feigenblätter und mädchenhaftes Kichern. Nichts als Prüderie. Wie fühlt sich dieser junge Mann, wenn er sich vor mir entblößt? Er muss sich doch schämen. Ich weiß es nicht.

Als er heute gegangen war, ging ich ins Badezimmer und betrachtete mich im Spiegel; das war der Moment, als ich wie eine Beschwörungsformel die Worte murmelte, Du bist alt, und die Distanz, mich in der zweiten Person anzusprechen, machte die Wahrheit nicht weniger schmerzhaft. In seiner Gegenwart schrumpfe ich. Nicht nur, weil ich zu alt bin, um ihn sexuell zu interessieren, und nicht nur, weil ich mir meine eigene Jugend zurückwünsche: Ich bin zerfressen von Eifersucht, nicht er zu sein. Ich habe nie verstanden, dass Begehren und Identifikation angeblich schwer zu unterscheiden sind, bis ich ihm in seiner leuchtenden Erscheinung begegnete – so bin ich mit Sicherheit nie gewesen. Ich zog mich aus und stellte mich nackt vor den Spiegel, was ich bestimmt seit vierzig Jahren nicht mehr getan habe. Ich erschrak bei dem Gedanken, dass ich in meinem ganzen Leben meinem Körper nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe, die über die Neugier des Heranwachsenden hinausging. Ich betrachtete mein Spiegelbild, die runden, schmalen Schultern mit den grauen Haarbüscheln, den gewölbten Bauch, die verschrumpelten Genitalien und die weißen Stöckerbeine, und ich empfand nur eine tiefe, schwindelerregende Traurigkeit.

Irgendwann im Leben ist Jugend nur noch ein Wort; ein Wort, dessen Bedeutung man am liebsten im Wörterbuch nachschlagen möchte, so fremd liegt es auf der Zunge. Ich glaube, Oscar Wilde – oder war es George Bernard Shaw? – hat einmal gesagt, die Jugend an junge Menschen zu verschenken sei die reine Verschwendung. Und er hatte recht. Wenn man auf die eigene Jugend zurückblickt, sieht man einen anderen Menschen, und diese Zeit ist so fremd wie ein unbekanntes Land und so weit entfernt wie ein anderer Stern.

Aber manchmal, wenn man Glück hat, darf man die Jugend eines anderen aus nächster Nähe betrachten und den Glanz und die Zuversicht dieses unbesiegbaren Zustands erkunden. Vielleicht haben Menschen aus diesem Grund Kinder. Und daran muss es auch liegen, dass kinderlose alte Menschen wie ich den Verlust der Jugend besonders schmerzhaft empfinden und sie verzweifelt bei anderen suchen. Ich kann mich heute nicht einmal daran erinnern, wie es sich anfühlte, jung zu sein. Das liegt vermutlich daran, dass ich viel zu sehr damit beschäftigt war, jung zu sein, um groß darüber nachzudenken. Oder daran, dass meine Jugend wenig Stoff für Erinnerungen bot. Aber dennoch muss ich irgendwann einmal jung gewesen sein! Unschuldig und makellos – aber auch das sind Worte, deren Bedeutung mir entgleitet. Fotos müssten einen Hinweis geben. Ich ließ mich noch nie gern fotografieren, und von den wenigen Fotos, die ich besitze, schaut mir ein völlig anderes Gesicht entgegen. Ich sehe darauf einen Fremden, an dessen Lebensumstände ich mich nicht erinnern kann, dessen Ängste und Leidenschaften für immer verloren sind.

Meine Güte, ich bin erst vierundfünfzig.

Dieser junge Mann hat mich wachgerüttelt, doch was ich wiederfinde, ist nicht die Schönheit, sondern die unverzeihliche Vergeudung und den trüben Verlust meiner Jugend. Er ist ein freier Geist, von einer Freiheit, die ich nie gekannt habe, denn ich habe mich niemals frei gefühlt. Deshalb ist seine Gegenwart zwar ein Quell der Freude, aber auch ein Quell entsetzlichen Schmerzes, weil sie die beklagenswerten Unzulänglichkeiten meines Lebens so deutlich hervortreten lässt.

1998

Diese Nacht ist der Ausgangspunkt meines Aufbruchs in ein anderes Leben. Meine Haft ist morgen zu Ende, doch wenn ich daran denke, was mich hierhergebracht hat, ist mein Kopf noch voller Fragen. Ich würde das alles so gern hinter mir lassen, wenn ich morgen früh hinausspaziere, aber so, wie ich es mit mir hereingebracht habe, werde ich es mitnehmen, wenn ich gehe. Die Vergangenheit erdrückt mich. Ich balanciere auf einem Drahtseil hoch oben durch die Luft, Angst und Panik befallen mich, und unter mir ist kein Sicherheitsnetz gespannt. Ich wage weder nach unten zu blicken noch zurück. Was vor mir liegt, weiß ich nicht. Doch ich muss versuchen, das alles zu begreifen. Von allen Menschen sollst wenigstens du mich verstehen. Schließlich bin ich deinetwegen im Gefängnis gelandet. Aber eine der vielen Lektionen, die ich hier drinnen gelernt habe, lautet: Die Dinge sind, wie sie sind, und was kommt, das kommt.

Ich schreibe dies für dich, Jake. In der kurzen Zeit, die ich dich kannte, habe ich nicht viel von meiner Vergangenheit geredet. Nur der Augenblick zählte – das machte unser Beisammensein so besonders; über dem Hier und Jetzt unserer Körper vergaßen wir unser sonstiges Leben. Natürlich haben wir uns unterhalten, aber dabei ging es nicht um unsere Kindheit und das, was früher war. Ich habe alles getan, um meine Vergangenheit zu vergessen, und es gefiel mir sehr, dass du nichts davon wissen wolltest. Ich schreibe dies für dich, egal, ob du es einmal lesen wirst oder nicht.

Natürlich schreibe ich es auch für mich, aber aus vollkommen anderen Gründen.

Als Kinder spielten mein älterer Bruder und ich zusammen mit anderen oft am Eingang eines Eisenbahntunnels für Güterzüge. Das Spiel hieß Hosenscheißer; dazu stellten wir uns auf die Schienen, wenn der Zug auf uns zusauste – eine endlose Schlange großer rostiger Metallcontainer –, um zu sehen, wer zuerst Angst bekam. Ich habe immer gewonnen, war immer der Letzte, der noch stand, während der Zug näher und näher heranstampfte. Die anderen rannten schon früher zur Seite, doch ich blieb mit klopfendem Herzen stehen. Ich kann mich noch erinnern, wie sich die Vorderseite des Zugs verdunkelte, wenn er vom Sonnenlicht in den finsteren Schlund des Tunnels fuhr. Erst dann rannte ich weg. Mit Tapferkeit hatte das nichts zu tun. Ich brauchte keinen Mut dazu, denn es war mir egal, ob der Zug mich zerfetzen würde. Die Vorstellung, wie mein Fleisch sich über die Front der Lok verteilte, gab mir einen besonderen Kick. Schon damals, als ich noch jung war, war Gefahr für mich ein Mittel gegen die Langeweile.

Zu dieser Zeit fehlte es mir an nichts. Ich bekam jedes Spielzeug, das ich mir wünschte, ich musste nicht hungern, genoss Zuneigung und Sicherheit, und meine Eltern schlugen mich nicht und vergaßen nie meinen Geburtstag. Sie zeigten mir ihre Liebe auf jede denkbare Weise – oder falls sie mich nicht liebten, dann kannten sie ihre Pflicht und täuschten sie vor. Sie waren gute Eltern und ich ein guter Junge, ein Engel – ich machte keinen Unfug, geriet nicht in schlechte Gesellschaft und war immer höflich. Ich war nicht deshalb gut, weil mir daran lag; es war nun einmal einfacher als alles andere. Nichts war mir wichtig, schon gar nicht die Realität. Fernsehen, Bücher und – vor allem – Musik waren meine Drogen, und in ihrem Rausch schuf ich mir meine eigene Welt, eine Welt, die mir etwas bedeutete. In dem kleinen Dorf, in dem ich zu leben verdammt war, hatte nichts eine Bedeutung. Die Leute um mich her lebten ihr Leben, als wären sie mit einem Fuß an den Boden genagelt, sie liefen unaufhörlich im Kreis herum und nannten das Heimat. Wir lebten nicht nur in Reihenhäusern, wir führten ein Reihenleben. Ich wollte da raus.

Gerade haben sie das Licht ausgemacht. Ich höre, wie mein Zellennachbar im Bett unter mir einschläft und zu schnarchen beginnt. Es wird nicht lange dauern, dann schnarcht er lauter als eine Kettensäge, und ich beneide ihn um die Wohltat des Vergessens. Er stammt aus Hornchurch, hat einen Wagen gestohlen. Er ist noch nicht lange genug hier, dass wir uns anfreunden konnten. Ich habe versucht, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden, aber jedes Gespräch scheitert an Meinungsverschiedenheiten und unserer Unfähigkeit, uns auszudrücken. Wahrscheinlich werde ich ihn niemals wiedersehen, und wahrscheinlich werde ich heute Nacht kein Auge zutun. Zu viele Erinnerungen drängen sich in meinen Kopf und kämpfen um meine Aufmerksamkeit.

Als ob es was nützen würde, in der Vergangenheit rumzustochern.

Als Kind hatte ich immer ziemlich genau das getan, was man von mir erwartete, und deshalb glaubten alle, das würde auch so bleiben. Am Abend, bevor ich meine Hauptfächer für die Mittelstufe auswählen musste, entwarf mein Vater die Landkarte meiner Zukunft. Er wusste genau, wie ich den Rest meines Lebens verbringen sollte, doch das öde Terrain, das er vor mir ausbreitete, trieb mich zur Verzweiflung. Er wünschte mir eine sichere Zukunft, deshalb sollte ich Buchhalter oder wenigstens irgendwie Geschäftsmann werden. Ein sicherer Beruf, geordnet und mit gutem Einkommen. Mein Vater war nicht nur beruflich, sondern auch aus Berufung Bankbeamter, und was er an diesem Abend zu mir sagte, klang genauso, als würde er einen Darlehensantrag ablehnen. Die Fächer, die ich liebte – Kunst und Literatur –, wurden gar nicht erst in Betracht gezogen, dafür verordnete er mir so verhasste Fußfesseln wie Mathematik und Wirtschaft, Physik und Chemie. Ich nickte zu allem, was er sagte, und die Enge meiner Zukunft bedrückte mich.

Als mein Vater ein Baby war, klebte seine Mutter ihm die Ohrmuscheln an den Kopf, wenn er in seinem Bettchen schlief, damit sie nicht umklappten und später abstehen würden. Manchmal kam es mir vor, als wäre das Klebeband niemals abgenommen worden und hinderte ihn noch heute daran zu hören, was ich sagte. Jeden Morgen beim Frühstück dieselbe Routine: Er schnitt von einer Banane zwanzig Scheiben auf sein Müsli, und wenn nach diesen zwanzig Scheiben noch ein Stummel übrig war, sah er ganz unglücklich aus, weil er nicht wusste, was er damit anfangen sollte. Meine Mutter streckte dann die gewölbte Hand aus, und er legte den Stummel hinein. Falls man ihn jemals nach seiner Lebensphilosophie fragen sollte, würde er mit Sicherheit antworten, Gewohnheit sei der einzige Weg zum Glück, oder immerhin zum Erfolg.

Meine Mutter war auf ihre Weise verklebt. Aus allumfassender Sehnsucht nach einem bequemen Leben war sie unfähig, meinem Vater auch nur in Kleinigkeiten zu widersprechen. Ein verklemmterer Mensch ist mir bis heute nicht begegnet. Sie starb drei Monate nachdem ich hier gelandet war. Krebs. Bis heute habe ich darüber keine Träne geweint. Ich habe wegen vieler Dinge geweint, meistens meinetwegen, aber nicht über sie. Nur ein Mensch hat mich hier besucht. Ein alter Kunde, inzwischen mehr ein Freund – Gregory. Das letzte Jahr ist er regelmäßig gekommen, fast wie mein Beichtvater. Ich sagte ihm, dass ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie hätte, und er meinte, ich sollte ihnen schreiben. Das tat ich, denn ich war mir sicher, dass sie nicht umgezogen waren, seitdem ich fort war. Der erste Brief meines Vaters enthielt die Nachricht vom Tod meiner Mutter.

Was meine Schulfächer betraf, so blieb mir wohl keine andere Wahl, als allem zuzustimmen – oder zumindest so zu tun. Von diesem Tag bis zu den Prüfungen zwei Jahre später führte ich ein Doppelleben, um mich über die Runden zu retten. Durch Lügen überwand ich die Langeweile, sie waren das Tor, durch das ich in eine Welt kriechen konnte, in der ich Luft zum Atmen fand.

Für meine Umwelt – und, in erster Linie, für meine Eltern – gab ich den perfekten Schüler. Obwohl ich die Fächer hasste, die sie mir aufgedrängt hatten, war ich mir bewusst, dass gute Leistungen in der Schule der beste Weg zu einem bequemen Leben waren, im Augenblick zumindest. Also verbrachte ich die Tage mit Mathe und Wirtschaft und die Nächte mit meinen Freunden – und das waren keine Leute, die meinen Eltern gefallen hätten. Phil, mit dem ich zur Schule ging, arbeitete damals in einem kleinen Bistro in einem schicken Stadtteil, dort wusch er von sieben bis zwölf Uhr Mitternacht Geschirr, sieben Nächte die Woche. Unter dem Vorwand, auch dort zu arbeiten, konnte ich jeden Abend lange wegbleiben. Dad gefiel es, dass ich mich nicht scheute zu arbeiten. Doch statt meine Zeit mit fettigem Geschirr und heißer Seifenlauge zu verbringen, fuhr ich in Wirklichkeit zum Golfplatz, wo ich Leute traf, mit denen man bis zur Besinnungslosigkeit trinken und kiffen konnte. Einer von ihnen war Spike, ein Muskelpaket mit Glatze, dessen Stiefvater die meiste Zeit im Gefängnis verbrachte und dessen Mutter viel zu fertig war, um sich um ihn zu kümmern. Manchmal klaute er ein Auto und fuhr mit uns zum Saddleworth Moor. Er war mit einem Opfer der Morde verwandt, die Mitte der 60er in der Gegend verübt wurden, und zeigte uns dann die Stelle, wo das tote Mädchen angeblich vergraben wurde. Johnny, Spikes Cousin, hatte lange Haare und trug AC/DC-T-Shirts. Sein älterer Bruder war Dealer und verfügte jederzeit über einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Dope und LSD. Wenn wir nach Hause fuhren, summten die Lichter der Stadt in radioaktiven Farben. Heather, Johnnys Freundin, hatte zottelige Haare und war ganz in Jeans. Beide warfen zur lauten Rockmusik, die im Auto gespielt wurde, die Köpfe vor und zurück. Julie machte beim Headbangen nicht mit, sie gefiel mir am besten. Sie sah aus wie Marilyn Monroe, das meinten wir jedenfalls. Einmal gestand sie mir, dass sie versuchte, wie Mike Monroe von Hanoi Rock auszusehen, aber das war uns egal. Ihre Haare waren immer perfekt gebleicht und ihre Röcke unglaublich kurz; man nannte sie die Dorfmatratze, weil sie fast alle Jungen auf so gut wie jede denkbare Weise bediente. Trotzdem war sie die meiste Zeit mit Spike befreundet.

Ich glaubte, dass mir nur Drogen oder Musik den Außenseiter-Kick geben konnten, den ich brauchte. Sex war mir nicht so wichtig. Einmal hatte ich ziemlich lustlos und halbherzig mit Julie gefummelt, bevor sie mit Spike etwas anfing, das meine Großmutter betulich als «flirten» bezeichnet hätte, aber im Grunde wusste ich schon damals, dass ich eher auf Jungen stand und lieber Spike küssen würde. Ich versteckte dieses Bedürfnis im Dunst der Drogen und spielte den Zyniker, der sich für Sex nicht interessierte, obwohl ich mir beim Masturbieren vorstellte, dass ich Spike nackt an mein Bett gebunden hätte. Spike und die anderen nannten mich scherzhaft den Dichter, weil mir Bücher und Songtexte – und die Gedanken, zu denen sie mich inspirierten – wichtiger waren, als jemand ins Bett zu kriegen. Beim Kiffen versanken sie um mich herum in Dumpfheit, während ich mich immer mehr in irgendwelche bescheuerten Monologe hineinsteigerte, bis einer von ihnen schließlich rief, «Hey, Dichter, halt endlich die Klappe, okay?»

Dann verfiel ich aufs Anschaffen.

Ich hätte alles getan, um diese Welt zu verlassen. Ich wollte mich nicht zerstören, sondern suchte eine andere Welt, in der die Körper tanzten und leuchteten wie Flammen. Aber eine solche Welt findet man nicht, man muss sie immer wieder neu erschaffen, wenn man in ihr leben will. Das habe ich jetzt immerhin begriffen.

1894

Ich heiße Jack Rose, aber die Männer sagen meist Jack das Röschen zu mir, wegen der zarten rosa Knospe zwischen meinen rosigen Arschbacken. Ich bin ein Pupenjunge, wissen Sie, und die feinen Herrn lassen’s sich richtig was kosten, was sie mit mir machen, obwohl sie das meinetwegen auch umsonst machen dürften, aber das Geld ist natürlich nich’ verkehrt, keine Frage. Die Männer, die hier aufkreuzen, nennen wir Onkelchen, manchmal auch feiner Pinkel oder Schnösel: Typen mit Kohle, gut erzogen, elegant, nicht wie das Pack, mit dem ich zu tun hatte, bevor ich hier gelandet bin. Und jeder von denen, da gibt’s keine Ausnahme, liebt meinen Arsch. Sie glotzen ihn an, seine Fältchen und Runzeln, diese Schmutzfinken, sie stochern drin rum, stecken den Finger rein, riechen dran, lecken ihn und stopfen ihn mir, ficken mich durch. Und ich find’s toll, wenn sie das machen, da schäm ich mich nich’ für, aber ich mag auch die Geschenke und das Geld, womit sie die Wertschätzung zeigen, die sie für meine kleine rosige Knospe empfinden, mein Sternentor im Fleisch, meinen faltigen Partner. Dieses Loch ist so wertvoll wie eine goldene Gans.

Ich vermute mal, Jungs freuen sich genau wie Mädchen über die Geschenke, die wir von denen kriegen, die uns mögen. Ist doch nichts falsch dran, wenn so ’n Mann mit einem Klunker oder ’nen paar Schilling zeigt, dass ihm die schönen Dinge im Leben was bedeuten. Ich bin nicht der Erste und zweifle gewaltig, dass ich der Letzte bin, der das gerne nimmt, das ist mal klar. Und noch was ist klar, nämlich dass die Welt ganz schön fies sein kann, vor allem in diesem verdammten Dreckloch London, wo’s mich hinverschlagen hat. Am schlimmsten ist es, wenn dich die Klauen der Armut krallen, wie mein’ Ma und Pa und die sieben andern elenden Gören, die sie in die Welt gesetzt haben. Wenn das dein Schicksal ist, dann wär’s am besten, du kneifst die Augen zusammen und kriechst in die Möse zurück, aus der du gekommen bist, wenn das mal möglich wäre. Stattdessen machen wir die Augen auf und kriechen weiter wie die Lämmer zur Schlachtbank, einer nach dem andern. Die Wahrheit is’ nämlich, du kriegst ’nen Klaps auf den Arsch, und keiner fragt dich, was du willst oder nicht. Jeden Tag musst du kämpfen. Da ist’s doch kein Verbrechen, sich ein bisschen Glück zusammenzukratzen, ein bisschen Freude und Lachen. Wenn dann einer ’ne Münze in meine Hand drückt, nach dem Beglücken, dann fühl ich mich wie der König der Welt, das ist ja wohl kein Wunder. Ist doch zum Totlachen, wie leicht man zu Geld kommt, oder? Und bei dieser Arbeit, da komm ich in Häuser, wo sie mich sonst garantiert nicht reinlassen würden, das steht fest. Wenn du nichts hast, dann kann es nur besser werden, und das Leben, das die reichen Kerle ganz normal finden, ist für mich voll paradiesischer Wonnen. Sogar die Polizisten sind nett zu mir, auf ihre Art. Meistens gucken sie einfach woandershin – aber das machen sie ja auch bei welchen, die schlimmer sind als ich, ich schwör’s. Was ich in dieser Stadt schon alles gesehn habe – ich glaube, da müsste selbst Vicki schmunzeln, die alte Königin.

Ganz schön verrückt, wie ich in dies Geschäft reingekommen bin. Durch Zufall, könnte man sagen. Geplant hab ich’s jedenfalls nicht, aber das tut ja wohl sowieso keiner, sich vornehmen, ’n Stricher zu werden. Es war Januar 93, so kalt, dass einem die Eier abgefroren sind, und ich war vor ein paar Monaten fünfzehn geworden, sah aber viel jünger aus. Ein mageres Zwerglein, von Bart noch nichts zu sehen, aber weiter unten wuchs ’ne braune Matte, das fand ich ganz irre. Ich war Telegrammbote, ’n verdammt mieser Job. Vielleicht kennen Sie das ja selbst, das Gefühl, wenn man begreift, dass man den ganzen Tag nur für andere schuftet und immer nur versucht, am Leben zu bleiben. Vielleicht sind Sie auch schon mal Sklave eines Schicksals gewesen, das Sie widerlich fanden. Ist auch egal. Da, wo ich herkomme, war alles nur hässlich; Freude hatte man nur beim Saufen oder Prügeln. Fünfzehn Stunden bin ich Tag für Tag bei jedem Wetter auf den Beinen gewesen.

Geboren wurde ich in Bethnal Green, und da bin ich auch groß geworden, in einem stinkenden Dreckloch. Am Ende unserer Straße war eine Senkgrube so groß wie ein See, immer hat es überall nach Scheiße gestunken. Wir wohnten mit drei anderen Familien im gleichen Haus. Fließendes Wasser gab es nicht, wenn man mal pissen oder scheißen wollte, musste man sich ’nen Platz suchen, wo sonst noch keiner gewesen war, egal ob drinnen oder draußen. Wir sind fast immer irgendwie krank gewesen, und zwei von meinen Schwestern sind gestorben, bevor sie laufen konnten. Mein Pa ist ein nutzloser versoffener Gauner, hat bestimmt sein Lebtag keinen Schlag gearbeitet. Beklaut andere, um sich Bier zu kaufen, aber uns hat er keinen Penny gegeben. Er ist brutal und böse zu uns allen. Einmal kam ich nach Hause, und meine kleinen Schwestern Millie und Flossie waren furchtbar am Heulen. Ich kriegte dann raus, dass Pa ihnen gesagt hatte, sie sollten einen Draht durchs Schlüsselloch der Haustür ziehen. «Kräftig ziehen, Mädels», hat er gesagt, und sie taten es, damit ihr Pa sie lieb hat. Was sie nicht wussten, war, dass der Draht draußen vor der Tür um den Hals einer streunenden Katze gewickelt war. Er riss die Tür auf und zeigte ihnen das arme erwürgte Tier, das da hing, und sie hatten es umgebracht. Darüber konnte er sich totlachen. Diese Fotze.

Dauernd verprügelt er Ma. Sie wehrt sich, so gut sie kann, aber sie muss trotzdem das meiste einstecken, die arme Sau. Er ist ein Riesenarschloch. Ich hab schon Übung darin, sie nachher zu verarzten. Wir ängstigen uns zu Tode, die Kleinen weinen und schreien die ganze Zeit, wenn er da ist. Warum Ma ihn geheiratet hat, werde ich nie begreifen. Ich hab sie mal gefragt, und sie sagte nur, «Er hat mich damals auf Händen getragen.» Klar, wer wird nicht gern auf Händen getragen, aber ich kann mir kaum vorstellen, wie der alte Saftsack das hingekriegt haben soll. Auf einem Ohr ist sie taub, weil er die Schnapsidee hatte, ihr zwei Schranktüren von links und rechts an den Kopf zu knallen.

Ma schaffte es gerade, uns einmal in der Woche satt zu kriegen. Als ich vierzehn war, kam ich durch einen seltenen Glücksfall an den Job als Botenjunge beim Postamt in Charing Cross. Klar, ich war bei Gewitter und Schnee unterwegs, durchgefroren bis auf die Knochen, elend wie die Sünde und müde wie ein Hund. Für einen wie mich war der Job trotzdem ’ne große Sache. Alle meine Freunde und auch meine älteren Brüder waren Diebe, denn bei uns in der Gegend hieß es: klau oder krepier. Mein ganzer Stammbaum bestand aus Verbrechern, allerdings waren die nicht besonders clever. Pa saß die meiste Zeit hinter Gittern. Wenn wir ihn suchten, war klar, er war entweder in der Kneipe oder im Knast. Aus irgendeinem Grund wollte ich nicht so werden. Es war mein ganzes Glück, Ma Woche für Woche meinen Lohn abzuliefern. Sie strahlte beim Anblick der Münzen, und wir wussten beide, dass ich sie ehrlich verdient hatte. Aber bald fand ich heraus, wie man an viel mehr Geld und Vergnügen kommen konnte; dadurch lernte ich viele Dinge jenseits des Horizonts von Lebenskampf und Armut.

Es ist schon komisch, ich habe nie gedacht, auf den Strich zu gehen sei ein Verbrechen.

1954

Heute war er wieder da. Ich sollte nicht «er» sagen, schließlich hat er einen Namen. Doch der Name ist so grotesk, dass er zu ihm und seiner Schönheit gar nicht passen will: Gregory. Wie können Eltern ihrem Kind einen so monströsen Namen aufbürden, der weder edel noch anmutig ist? Er klingt wie der Todeskrampf eines uralten Ochsenfroschs. Einige seiner Freunde sagen Gore zu ihm, und auch ich nenne ihn lieber so, weil das der Name eines Schriftstellers ist, dessen Bücher ich gern lese.

Gore ist sehr unbefangen und zieht sich unaufgefordert aus, sobald er das Atelier betritt. Steht einfach da und legt die Kleider ab. Normalerweise gebe ich den Models einen Bademantel und biete ihnen an, sich im Schlafzimmer auszuziehen und erst dann ins Atelier zu kommen, aber das will er nicht. Als könnte er es nicht abwarten, nackt zu sein, als wäre das Tragen von Kleidung eine Belästigung, die er so schnell wie möglich abschütteln will. Wir beginnen zum Aufwärmen mit ein paar kürzeren Stellungen und wechseln dann allmählich zu längeren. Er macht das sehr gut und zappelt nicht herum wie andere Models.

Wir plaudern oft, während ich zeichne, und er ist ein angenehmer Gesprächspartner, der gern aus seinem Leben erzählt. Seine Eltern sind Zigeuner – oder fahrendes Volk, wie er das nennt. Seine Mutter kommt aus Frankreich und sein Vater aus Italien, er spricht beide Sprachen fließend, genau wie Englisch. Geboren wurde er in einem Vorort von Brighton, aber sie zogen durch das ganze Land, blieben nirgendwo länger als ein paar Monate, dann forderte man sie auf weiterzureisen oder verjagte sie mit Hunden. Mit sechzehn Jahren verließ er seine Eltern, seitdem reist er um die ganze Welt, hauptsächlich auf Handelsschiffen, auf denen er alle möglichen Arbeiten übernimmt; er hat im Zirkus gearbeitet, auf dem Bau und als Gärtner, und manchmal ist er anschaffen gegangen. Vor dem Wehrdienst hat er sich gedrückt, indem er ins Ausland fuhr, während des Kriegs ist er durch Europa gewandert und wurde öfters als Landstreicher verhaftet. Allem Anschein nach ist er immun gegen den Druck der Gesellschaft, einen ordentlichen Beruf zu erlernen und eine Familie zu gründen, er schlägt sich lieber irgendwie durch, arbeitet mit Schauspielern und Straßenkünstlern, tritt als Pantomime oder Jongleur auf, als Feuerschlucker und dergleichen, und wenn das nicht genug einbringt oder langweilig wird, verkauft er seinen Körper. Er hat in Tibet Yoga und Meditation gelernt, Flechten in Nordafrika und No-Theater in Japan, in Italien hat er bei der Weinlese geholfen und über jede denkbare Grenze Drogen geschmuggelt. Es klingt unglaublich, was er mit neunundzwanzig schon alles getan hat. Jemandem wie ihm bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet.

Er hat mir eine ziemlich fesselnde Geschichte erzählt, wie er mit einer Gruppe junger Araber, von denen nur einer französisch sprach, irgendwo in der Wüste Marokkos einen Abend verbrachte. Nachdem sie unter dem sternenübersäten Himmel über Gott und die Welt gesprochen und dabei unablässig Haschisch geraucht und Wein getrunken hatten, sagten sie ihm, dass nun eine homosexuelle Orgie beginnen würde. Er sei willkommen, daran teilzunehmen, andernfalls würde man ihn zum nächsten Ort bringen. Er entschloss sich zu bleiben. In allen Details hat er mir die Vereinigungen der Körper beschrieben und die Genüsse, die er in dieser Nacht erlebte.

Seine Geschichten rufen in mir ein Gefühl der Unzulänglichkeit hervor, das ebenso stark ist wie die magische Wirkung seiner Gegenwart auf meine Kunst. Ich versuche, nicht nur seine Äußerlichkeit einzufangen, sondern auch seine Energie und Spannung, und die Zeichnungen, die ich erschaffe, verstören und erregen mich. Mein Gefühl dabei ist eine eigenartige Mischung aus Begehren und Bedauern, und es scheint sich auf die Bilder zu übertragen, die mein Zeichenstift hervorbringt, Bilder, die mich zugleich abstoßen und faszinieren. Er führt mir vor Augen, wie dürftig mein Leben bisher gewesen ist, und doch fühle ich mich so frei wie schon lange nicht mehr – vielleicht wie noch nie. Meine Arbeit ist von einer ungekannten Dringlichkeit, einer Spannung, die auf höchst zweideutige und fesselnde Art zum Ausdruck kommt. Diese neuen Zeichnungen sind anders als alles, was ich bisher gesehen habe.

Erst seit acht Monaten ist er wieder in London, er wohnt in einem Haus in Islington. So viel Zeit hat er noch nie an einem Ort verbracht, wie er sagt. Ich selbst bin aus London nie weiter als bis Hampshire herausgekommen, seine Art zu leben ist für mich kaum nachvollziehbar, aber faszinierend. Die Enthüllung, dass er ein Stricher sei, habe ich mit weltmännischem Nicken beantwortet, als ob ich solchen Menschen täglich begegnete, dabei war ich insgeheim ziemlich erschrocken und erregt. Am liebsten hätte ich ihn mit Fragen bombardiert, aber trotz seiner vermeintlichen Offenheit ist er erstaunlich kontrolliert, deshalb beherrschte ich mich und sagte nur, «Finden Sie diese Arbeit denn interessant?» Ich muss wie ein kapitaler Langweiler gewirkt haben. Wahrscheinlich bin ich das auch.

Er sagte, «Anschaffen ist kein Beruf, das ist eine Weltanschauung. Es ist eine Kunst, sogar eine Art Philosophie. Man sieht die Welt mit anderen Augen. Alles wird unwichtig. Nur das Geld zählt, und an Geld kommt man nur durchs Anschaffen. Diese Tretmühle definiert die weiteren Aussichten. Was tut ein Stricher denn schon? Ich verkaufe meine Zeit. Meine Arbeit. Meinen Körper. Ob ich mir den Schwanz lutschen lasse oder für einen Hungerlohn einen bescheuerten Job annehme, kommt auf dasselbe raus. Der Chef, für den ich arbeite, lutscht meinen Schwanz, das ist alles. Man kann in kürzerer Zeit dasselbe Geld verdienen. Prostitution ist die Quintessenz des Kapitalismus. Und da ich es ganz gern tue, hat sie außerdem den Vorteil, dass ich davon leben kann.»

Natürlich hat er das nicht gesagt.

Und doch schien sein ganzes Leben das zu sagen, sein ganzer Körper. In Wirklichkeit sagte er, es wäre ein einfacher Job, bei dem er viel Geld verdiente, viel Sex hätte und nicht zu arbeiten bräuchte.

Was konnte ich darauf erwidern, der ich mein Leben gegen eine Wohlanständigkeit eingetauscht habe, die nichts anderes ist als Ängstlichkeit? Ist es nicht nur eine subtilere Form der Prostitution, die mich (und in gewisser Weise uns alle) am Leben hält? Wir möchten glauben, dass nur Prostituierte sich prostituieren – dass es nur um den Verkauf des Körpers geht –, aber was ist mit dem Verkauf der Seele, der Freiheit, des eigenen, unabhängigen Geistes? Hat das eigene Leben nicht auch einen Preis? Wie viel bin ich wert? Wie viel ist er wert? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht zu fragen. Noch nicht.

Er scheint genau zu wissen, was er tut und warum; wer bin ich schon, um über ihn zu richten? Trotzdem quälen mich viele Fragen, denn ich habe in meinem Leben nicht viel körperliche Lust erfahren und ihr nur wenig Wert beigemessen. Ich möchte wissen, wie es ist, auf diese Weise Lust zu geben und zu empfangen, so fröhlich und schamlos außerhalb der normalen Gesellschaft zu leben. Doch als er von seinen Erlebnissen erzählte, habe ich keine der Fragen gestellt, die mir so sehr auf den Nägeln brannten, sondern schweigend weiter an meiner Zeichnung gearbeitet.

«Die meisten Models, die für Zeichenkurse posieren, sind im Geschäft», sagte er zum Schluss, und ich wusste, dass er von mir erwartete, das Thema nun gesprächsweise aufzugreifen.

«Und verdient man gut dabei?», fragte ich.

«Letzte Woche habe ich von einem Kerl zehn Schilling gekriegt.»

«Alle Achtung. Der muss ja gut betucht sein.»

«Er ist Prof in Cambridge. Wissen Sie, was er von mir wollte?»

«Was?»

«Er wollte, dass ich mich auf sein Gesicht setze.»

Ich sah ihn an. Er grinste.

«Bekleidet oder unbekleidet?», fragte ich. Ich konnte kaum glauben, dass dieses Gespräch wirklich stattfand. Mein Lebtag hatte ich noch nicht mit einem anderen Menschen über solche Dinge gesprochen.

Er sah mich an, als wäre das eine absurde Frage, und vermutlich war sie das auch.

«Unbekleidet! Er wollte, dass ich mit dem Arsch über sein Gesicht rutsche, während er mit meinem Schwanz spielt. Dabei versucht er die ganze Zeit zu sprechen, aber ich ersticke die Worte mit meinem Arsch auf seinem Mund. Dann habe ich auf seinen dicken Bauch gespritzt.»

Ich saß da und sah ihn an, hörte auf zu zeichnen. Das Bild, das er in meinem Kopf erzeugt hatte, machte mich sprachlos, und ich war mir nicht sicher, was ich dazu sagen könnte. Mir fehlen für so was ganz einfach die Worte. Er grinste dagegen wie ein Honigkuchenpferd und weidete sich an meinem Unbehagen.

«Nach zehn Minuten war alles vorbei und er gab mir den Kies.»

«Den Kies?»

«Das Geld! So viel habe ich vorher noch nie gekriegt.»

«Und werden Sie ihn wiedersehen?», fragte ich und kam mir vor wie eine unverheiratete Tante, die mit ihrer Nichte über Heiratspläne redet.

«Das will ich verdammt noch mal hoffen», sagte er mit einem Lächeln, das irgendwie einladend wirkte, ohne dass ich wusste, wozu. Ich riss mich zusammen und zeichnete weiter, aber noch jetzt, lange nachdem er gegangen ist, quält mich die Vorstellung, wie er mit dem Hintern auf dem Gesicht eines Mannes herumrutscht – und unwillkürlich stelle ich mir vor, wie es sich wohl anfühlt, wenn Gore so etwas tut.

Diese Vorstellung raubt mir den Schlaf.

1998

Eines Nachts verließ ich Spike und die anderen der Golfplatz-Gang und besuchte Phil in dem Bistro, in dem ich angeblich auch arbeitete. Es war Silvester, das Jahr 1985 war zu Ende. Ich war fünfzehn. Als ich am Hintereingang zur Küche ankam, war Phil gerade mit der Arbeit fertig. Wir gingen in den Gastraum, wo die Inhaber mit dem Küchenpersonal und ein paar Stammgästen feierten. Phil und ich kamen mit einem der Stammgäste ins Gespräch, einem Musiker Ende zwanzig, der sehr schnell und eindringlich redete. Er sagte, er ginge jetzt zur Toilette, um eine Linie Koks reinzuziehen, ob wir nicht auch eine wollten? Ich hatte noch nie Kokain genommen, so was verkaufte Johnnys Bruder nicht, und natürlich war ich neugierig. Kokain war der Inbegriff von Wohlstand, Glanz, Ausschweifung, Dekadenz, Rock ’n’ Roll. So viel wusste ich bereits, ich wusste, es gab andere Welten. Phil verzichtete, doch ich nahm an. Ich folgte dem Mann eine Wendeltreppe hinauf zu den Toiletten und dort in eine der Kabinen. Ich sah ihm zu, wie er eine kleine Papiertüte auffaltete und das weiße Pulver auf den Keramikdeckel der Wasserspülung schüttete. Ich speicherte genau jede seiner Bewegungen. Wie er das Pulver zerhackte und mit der Kreditkarte in zwei dicke weiße Linien schob, dann die Kante der Kreditkarte ableckte, einen Zehn-Pfund-Schein aufrollte, mit dem Finger das eine Nasenloch zuhielt, während das andere die Spur weißer Körner aufsaugte. Dann warf er den Kopf in den Nacken, schnaufte heftig und befeuchtete einen Finger, um die letzten Krümel vom Deckel der Wasserspülung aufzusammeln; mit quietschendem Geräusch rieb er die Fingerkuppe über das Zahnfleisch. Ich nahm das alles in mich auf wie ein Schauspieler, der eine Rolle lernt. Er reichte mir den Geldschein wie die Herausforderung zu einem Duell und schnaufte noch immer heftig durch das eine Nasenloch, während er das andere zuhielt. Ich beugte mich vor, hielt den gerollten Geldschein an die Nase und folgte meiner Linie mit einer Begeisterung, wie ich sie lange nicht mehr empfunden hatte. Ich sah ihn an. Er strahlte, und ich strahlte zurück, als Ausdruck des Rauschs, den ich gerade erlebt hatte. «Gut, hm?», fragte er. Ich nickte. Ein neuer Ausblick auf verlockende Möglichkeiten tat sich vor mir auf.

Auf dem Nachhauseweg liefen Phil und ich einem hiesigen Exzentriker über den Weg, der sich öfters am Kücheneingang des Bistros herumtrieb. Wir nannten ihn den Graf, weil er Bela Lugosi ähnlich sah. Keiner der Angestellten mochte ihn oder kannte ihn irgendwie näher, und ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Gerüchten zufolge war er ein Pädophiler, ein Perverser. Auf jeden Fall war er eine finstere Gestalt, schwarz gekleidet und das dunkle Haar, das an der Stirn spitz zulief, mit Gel nach hinten gekämmt. Er sprach langsam und näselnd und verwickelte uns in irgendwelche dümmlichen Plaudereien. Seine Fingernägel waren lang und schmutzig und sahen eklig aus.

Ich hatte schon mehrere Gänge zur Toilette mit dem Kokser hinter mir und war ganz schön aufgedreht. Der Graf stellte uns Fragen, die sich bald vom Banalen (‹Wo wohnt ihr?›) zum Unanständigen bewegten (‹Worauf steht ihr beim Sex?›). Er fragte uns, was wir für Geld alles tun würden. Würden wir zum Beispiel mit einer fetten, hässlichen Frau schlafen, oder mit einer alten Frau, oder einem Mann, vielleicht mit einem Tier? Ich wusste, dass Phil noch Jungfrau war, genau wie ich. Einmal hatte er mir gestanden, dass er das junge Nachbarsmädchen mit dem Fernglas beobachtete, wie sie sich auszieht oder mit einer Handtasche herumstolziert. Phil lachte wie ein verlegenes Kind über die Fragen des Grafen, er war eindeutig verängstigt. Aber ich war begeistert. Dies war jemand, der ganz anders war als alle, die ich je getroffen hatte. Ein fremdartiger und gefährlicher Mann.

Wir waren an Phils Haus angekommen und Phil ging hinein. Ich weiß noch, dass er mir einen triumphierenden Blick zuwarf, weil er entkommen war, während ich noch immer diesem Spinner ausgeliefert blieb. Bis zu meinem Zuhause war es noch ein längerer Weg. Der Graf begleitete mich und stellte mir weiter seine Fragen. Ich sagte zu so gut wie allem Ja – ja, ich würde es tun, warum denn nicht, wenn ich Geld dafür bekam. Mein Herz pochte, mein Schwanz war steif. Er fragte, ob ich schon jemals Sex mit einem Mann gehabt hätte, und ich sagte Nein. Er fragte, ob ich mir für zwanzig Pfund den Schwanz lutschen lassen würde, zum Beispiel von einem Mann? Ich sagte, klar, warum denn nicht? Wir gingen gerade am Golfplatz entlang, und er meinte, in den Büschen würde es gehen. Ich streckte die Hand aus, und er nahm ein dickes Bündel Geldscheine aus der Innentasche seines schmierigen Jacketts, suchte einen Zwanziger und gab ihn mir. Ich knüllte ihn zusammen und steckte in ein, dann folgte ich ihm.

Vielleicht finde ich die Erklärung dafür, wie mein weiteres Leben verlaufen ist, wenn ich mir diesen Augenblick genau vergegenwärtige. Ich hätte mich wie Phil aus der Affäre ziehen können – was, wenn wir zuerst an meinem Haus vorbeigekommen wären und Phil und nicht ich mit dem Graf weitergegangen wäre? Dabei fand ich das Erlebnis aufregend, der Ekel kam erst später – dieser Ablauf sollte sich in den nächsten Jahren noch allzu oft wiederholen. Ich traf mich noch ein paarmal mit dem Grafen, und danach stellte er mich einigen seiner Freunde vor. Zuerst besuchten wir einen äußerst fetten Mann. In seinem Wohnzimmer waren die Vorhänge immer zugezogen, und sein Wellensittich flog kreischend herum und verteilte überall Federn und Exkremente. Ich verlangte, dass er bei meinen Besuchen eingesperrt wurde, sein Geflatter war mir nicht geheuer. Der Mann wollte, dass ich ihn fickte. Er nannte es Pfählen. «Gib mir deinen Pfahl», sagte er, dieser Haufen weißen Fleisches, der sich auf der Matratze wölbte. Ich lernte, auch ohne Begierde zu funktionieren.

Später brachte mich der Graf dann zu einem kleinen, klapperdürren Mann, in dessen Wohnzimmer ein Flipper stand. Ich musste in engen grünen Shorts flippern, und er kroch unter das Gerät und zog meinen Schwanz heraus. Er wohnte am Ende einer Sackgasse in einem ruhigen, mittelständischen Wohnviertel, doch sein Haus unterschied sich von den anderen, weil es so heruntergekommen war – der Vorgarten war völlig verwildert, dazwischen lag ein verrostetes Fahrrad wie ein riesiges Insekt, das auf den Rücken gefallen war. An der Haustür wellte sich die Farbe und blätterte ab. Von Mr Pfahl wusste ich, dass der Flippermann wegen Verführung Minderjähriger gesessen hatte, und einmal, als ich bei ihm war, hielt ein Wagen vor dem Haus und ein riesiger Pflasterstein flog durch die Fensterscheibe und jagte uns beiden einen gehörigen Schrecken ein.

Ein anderer Freund des Grafen hatte seine Wohnung mit Stapeln alter Zeitungen und leeren Champagnerkisten zugemüllt. Seine blasse, schlaffe Haut, die im Ausschnitt des Hemds zu sehen war, stank nach getrocknetem Schweiß, und sein Gebiss klapperte und flötete beim Sprechen. Nach seiner Aussprache zu urteilen, hatte er eine gute Schulbildung, doch ich habe keine Ahnung, welchem Beruf er nachging (falls er das tat). Er war gewiss nicht mittellos, verfügte aber ganz offensichtlich über gar kein Bargeld. Während ich in einem seiner Nylonhöschen vor ihm stand und masturbierte, bot er mir an, mich auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer mitzunehmen. Er sagte jedes Mal, wenn ich zu ihm kam, genau dasselbe, machte immer dasselbe Versprechen, aber selbst nach einem Jahr war keine Kreuzfahrt in Sicht. Ich wäre ohnehin nicht mitgefahren, ich hatte andere Pläne. Ich hatte all die Zwanzig-Pfund-Scheine gespart, und das Geld reichte, um abzuhauen. Am Tag nach der letzten Prüfung fuhr ich nach London. Meinen Eltern sagte ich, dass ich mit Phil zusammen einen Wochenendausflug machte. Stattdessen fuhr ich allein, und ich kam nie wieder nach Hause zurück. Ich hatte Geschmack an der Bewunderung gefunden und an der Macht, die sie mir verlieh. Die Prostitution verschaffte mir alles, was ich wollte: Betrug, Anonymität und Lügen. Die meisten meiner Kunden wollten glauben, dass ich normal war und mit Freundinnen ausging (und viele der Stricher, die ich traf, machten das wirklich, aber vielleicht war ihnen das Theater auch nur in Fleisch und Blut übergegangen). Viele Kunden wollten sich einreden, wir täten das, was wir taten, nur wegen des Geldes. Darauf bin ich nur allzu gern eingegangen. Distanz ist mir wichtig.

Als ich in London war, schrieb ich meinen Eltern, dass ich nicht zurückkehren würde, aber sie sollten sich keine Sorgen machen; jedoch gab ich ihnen nie meine Adresse. Ich hatte durchaus nicht vor, die Rolle des pflichtschuldigen Sohnes zu spielen. Stattdessen begann ich, eine Lebensweise zu entwickeln, die gegen alles verstieß, was von mir erwartet wurde.

1894

Beim Postamt gab es noch einen etwas älteren Botenjungen, er hieß Terence Thickbroom. Hübsch wie die Sünde und richtig nett. Er machte die ganze Zeit Unsinn, und wir wurden bald gute Freunde. Eines Tages ging er mit mir auf die Toilette, um mir zu zeigen, wie schön es ist, wenn man von einem andern angefasst wird; das wusste ich zwar bereits, denn offen gesagt, ich teilte schließlich das Bett mit drei älteren Brüdern, aber er sah gut aus und ich war neugierig auf seine Latte, also tat ich so, als wüsste ich von nichts und ließ es mir zeigen. Thickbroom heißt Knüppel, den Namen hat er verdient.

Wir trafen uns dann häufiger, und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mich jedes Mal vorher darauf freute. Schließlich erzählte er mir, wie viel Geld ich verdienen könnte, wenn ich mit einem Mann ins Bett ginge.

Ich sagte, das mach ich nicht.

Er meinte, «Du kriegst vier Schilling dafür.»

Ich sagte, das mach ich.

Am selben Nachmittag stellte er mich einem älteren Mann vor, der in der Fitzroy Street in Bloomsbury ’n Haus für Jungs betreibt, er heißt Taylor. Seitdem habe ich noch viel schickere Häuser gesehen, aber als ich zum ersten Mal dort war, kam es mir vor wie ein Palast. Die Teppiche in den Fluren waren zwar nicht gerade neu, aber es waren Teppiche, und Gaslicht gab es auch. Und ein Klo an der Rückseite. Purer Luxus.

Er war ein ziemlich schräger kleiner Arschficker, dieser Taylor, so einen Menschen hatte ich noch nie gesehen. Dünn wie ein Strich, eingefallene Wangen und keine Augenbrauen, aber, ich schwör’s, das Gesicht gepudert. Verkniffene dünne Lippen, Hakennase und ruheloser Blick; er schaute einem nie direkt in die Augen. Aber er war sehr freundlich, grinste breit, als Thickbroom mich vorstellte, und ließ die Augen mit sichtlicher Freude an mir hinauf- und hinabgleiten. «Hallo, Hübscher», säuselte er.

Er trug einen türkisfarbenen Seidenpyjama und darüber einen roten Seidenkimono mit silbernen Vögeln, an den Füßen goldene Pantoffeln mit Edelsteinen darauf. Ich war zugleich hypnotisiert und abgestoßen. Er führte mich in den Salon und sagte zu Thickbroom, «Du kannst jetzt verduften, Süßer. Gute Arbeit!»

Obwohl draußen die Sonne schien, waren die dicken, schmutzigen Samtvorhänge zugezogen und der Raum nur spärlich durch Gaslampen beleuchtet. Die Lampenschirme waren aus rotem Glas und tauchten den ganzen Raum in rötliches Licht. Aus Messingschalen stiegen Schwaden von aufdringlichem Moschusduft auf, doch selbst der konnte den Gestank von angebrannten Zwiebeln nicht überdecken. Im schwachen Licht erkannte ich einige alte Lehnstühle und ein langes, ramponiertes und fleckiges Sofa. Taylor bedeutete mir, mich dort hinzusetzen. Sofort quetschte er sich neben mich, der Geifer lief ihm praktisch aus dem Mund. «Terence hat gesagt, dass du gut aussiehst, das war nicht gelogen. Ich sage dir, du kannst viel Geld verdienen, wenn du das möchtest.»

Ich sagte, dass ich das wollte. «Wenn ich einem alten Herrn mit viel Geld gefalle, dann soll mir das recht sein. Ich bin furchtbar pleite.»

Bei diesem Wort zog er eine Augenbraue in die Höhe.

«Das zusätzliche Geld käme mir sehr gelegen, Mister Taylor», verbesserte ich mich.

«Zusätzliches Geld?», sagte er. «Da hast du mich wohl falsch verstanden, Schätzchen. Du wirst hier wohnen und mit mir und den anderen Mädels arbeiten. Kein Rumgerenne mit Telegrammen mehr, mein schöner Ganymed. Dafür bist du viel zu schade.»

Ich war bisher noch nie auf die Idee gekommen, dass ich etwas Besonderes sein könnte, das hörte ich hier zum ersten Mal. Obwohl ich wusste, dass es Ma das Herz brechen würde, wenn ich auszog (obwohl sie froh sein konnte, ein Maul weniger stopfen zu müssen), wusste ich doch auch, dass ich viel mehr Geld verdienen konnte, wenn ich für Taylor arbeitete, statt Telegramme zuzustellen. Und ich würde außerdem viel mehr Spaß haben. Mein Vater machte uns das Leben zur Hölle, deshalb brauchte ich nicht lange nachzudenken, bevor ich zustimmte. Ich hatte oft im West End zu tun gehabt und hielt es für den Mittelpunkt des Universums, deshalb fand ich es aufregend, dort in der Nähe zu wohnen. Ziemlich aufregend.

Taylor rutschte noch näher an mich heran und sagte auf seine zischelnde Art, «Junger Mann, auf den Strich zu gehen ist eine Berufung, ein Talent, eine sehr hohe Kunst. Wir halten die edle Tradition aufrecht, den Menschen für Geld Lust zu verschaffen. Eine edle Tradition. Man nennt es nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt.» Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und grinste, dann fuhr er fort. «Glücklicherweise ist das Wissen um diese esoterische und erotische Kunst seit Generationen von Schwanz zu Mund weitergegeben worden, doch nur wenigen Auserwählten wird es zuteil. Diese Bewahrer der heiligen Flamme gehören zu den talentiertesten Freudenspendern, den talentiertesten Huren, die je gelebt haben. In diesem Haus, diesem Tempel, wirst du zu gegebener Zeit in ihre Reihen aufgenommen werden und zu den Gesalbten gehören. Du wirst diese Macht kennenlernen, oh ja, das wirst du.»

Er schlug die Schöße des Kimonos übereinander, die zur Seite gerutscht waren und seine blasse, weiße Brust enthüllten. Aus der Küche, wo Terence und die anderen waren, hörte ich Gelächter.

«Doch eins darfst du nicht vergessen», sagte er und tippte mit der knochigen Fingerspitze auf meine Brust. «Viele Menschen werden dich für das, was du tust, verurteilen, so erbittert, wie sie ihre eigenen Körper zur Freudlosigkeit verurteilen. Die einen werden sagen, die Lust sei etwas Böses, und sie für Geld zu spenden sei das Werk des Teufels höchstpersönlich. Du sollst wissen, diese Menschen sind Narren, und vernünftige Menschen hören nicht auf Narren. Andere glauben, dass nur Schmerz wahre Lust spenden kann – davon gibt es viele unter den feinen Pinkeln, denen du dadurch Freude machst, dass du ihnen ordentliche Striemen mit der Peitsche überziehst, bis sie Sterne sehen. Sie sind noch schlimmer als Narren, sie sind Heuchler, du wirst sie bald genug durchschauen. Schließlich gehört ihnen dieses Land, und trotzdem kommt jeder einzelne von ihnen irgendwann in seinem elenden, verlogenen Leben durch diese Tür, oder eine andere in einem ähnlichen Haus.»

Er starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an, und eine Minute lang fragte ich mich, ob er eine Antwort von mir erwartete. Aber er machte nur eine Pause, um tief einzuatmen, damit ihm bei seiner Rede nicht die Puste ausging. Ich kannte niemanden, der so viel redete, nicht einmal Pa, wenn er zu viel getankt hatte.

«Diese Narren predigen Wasser und trinken Wein, deshalb hält eine anständige Hure am besten gar nichts von ihnen. Die Narren und die Heuchler wissen nicht, was Freude ist, und sie wollen nicht, dass andere etwas davon wissen. Sie haben einen Körper, um schmutzige Sachen zu machen, tierisches Zeug, aber sie unterwerfen ihn der Seele oder dem Verstand oder wie sie das nennen.»

Er zeigte mit dem Finger zum Fenster, als ob die, von denen er sprach, hinter den zugezogenen Vorhängen stünden.

«Sie finden den Körper hässlich und ekelhaft», fuhr er fort. «Sie verfluchen ihn und wollen ihn töten. Denn nur in einem toten Körper, das behaupten sie, ist der Geist rein und unbefleckt. Was für ein Blödsinn! Diese Ahnungslosigkeit versuchen sie allen anderen aufzuschwatzen. Auch bei dir werden sie das versuchen, junger Mann, täusch dich nicht! Achte am besten gar nicht auf das, was sie sagen, denn was es auch ist, sie selbst halten sich sowieso nicht dran. Das musst du wissen. Du fällst nicht auf sie rein. Du weißt, man soll nicht auf sie hören, sondern sie auslachen, bloßstellen und nicht weiter beachten. Diese Herren, die zum Establishment gehören, benutzen uns, wann immer sie wollen, doch keiner soll es wissen.»

Er legte die Hand auf mein Knie.

«Eine Hure hat kein einfaches Leben, man soll es sich vorher gut überlegen, ob man diesen Weg gehen will.» Er kam mit dem Kopf ganz nah heran, die Augen verschmitzt zusammengekniffen. «Aber die andern sind auf dem Holzweg, verstehst du? Total auf dem Holzweg. Und ihre Dummheit ist deine Chance.»

Er rieb mir über den Schenkel.

«Die Lust ist nämlich das größte Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Die Lust ist etwas Göttliches. Wer Lust bereitet, bringt Freude in die Welt, und Freude zu verbreiten ist göttlich, das kannst du mir glauben. Mit unserer Arbeit verrichten wir das Werk Gottes, wir verbreiten Freude. Ich glaube, das wirst du bald selbst verstehen. Sieh den Männern nachher einfach ins Gesicht.»

Er grinste und zeigte seine gelben, verfaulten Zähne.

«Bei mir lernst du die alten Geheimnisse der Huren, die Kunst, Freude zu spenden. Allein die Hure von Babylon hat ein Wissen hinterlassen, das man viele Jahre studieren kann. Von Nell Gwyn und Lukrezia Borgia ganz zu schweigen. Auch Emma Hamilton hat das eine oder andere herausgefunden. Die Jungen sind nicht so berühmt, aber auch sie gehören zu diesen Ahnen. Sporus, der schöne Sklave, der kastriert und als Frau verkleidet wurde, um Nero zu heiraten. Was er nicht übers Schwanzlutschen wusste, das braucht man nicht zu wissen, glaub mir. Was glaubst du denn, weshalb ihn Nero unbedingt heiraten wollte und ihm die Klöten abhacken ließ? Und die zarten Jungs, die König James I. zu Diensten waren – auch sie haben ihre Weisheit weitergegeben. Wie man einen Mann dazu bringt, sich wie ein König zu fühlen, oder immerhin wie eine Königin. Es kann dir gehören, dieses Wissen, glaub mir.»

Dann nahm er mein Kinn, drehte mein Gesicht ins rote Licht und musterte es gründlich mit aufgerissenen Augen. «Und wie war noch mal dein Name, Püppchen?», fragte er und strich mit dem schwieligen Daumen über meine Lippen.

«Jack, Sir», erwiderte ich.

Er ließ die Hand in meinen Schoß fallen und schaute im Raum umher, als ob er nicht mehr wüsste, wo er war.

«Ja», sagte er dann, «das ganze Wissen kann dir gehören, Jack. Du wirst die Geheimnisse deines Körpers kennenlernen; du wirst deine Grenzen erkunden und lernen, sie zu überschreiten. Du wirst neue Arten der Lust erfahren, verbotene Lüste – Lüste, die über alles hinausgehen, was du kennst. Du wirst zutiefst verstehen, was es heißt, in andere Dimensionen überzuwechseln. Alle Unterscheidungen, die der Welt Sinn verleihen und denen du bisher vertraut hast, werden zerstört und durch andere ersetzt werden. Eine neue Welt wird vor deinen Augen erscheinen, eine Welt mit helleren Farben und frischerem Geruch, eine Welt der Freude und Vollkommenheit. Alles, worüber man sonst nicht einmal nachzudenken wagt, wird dir seinen Sinn enthüllen, zum guten Ende und voller Freude. Du bist ein auserwähltes Kind, mein Junge, du bist gesegnet.»

Er schob die Hand meinen Schenkel empor und fuhr fort. «Der menschliche Körper hütet Geheimnisse, die tief in seinem Innern verborgen sind und sich nur wenigen offenbaren. Sie handeln von dem, was ein Körper vollbringen mag und wie er sich steigern kann, wo die Grenzen der Lust liegen und wie man sie überschreitet. Schließlich wirst du jedes Organ, jede

Öffnung und jede Oberfläche deines Fleisches sehr viel besser verstehen als bisher, auf eine Weise, die du dir jetzt noch nicht einmal vorstellen kannst. Du wirst eine ganze Archäologie der Lust freilegen, die jetzt noch vom Treibsand des Philistertums verschüttet ist. Unter diesem Sand findest du einen Palast, einen wundervollen, funkelnden Palast.»

Ein schwacher Seufzer entfuhr seiner Brust, als habe dieser Palast soeben hier in seinem Salon Gestalt angenommen. Er streckte die Hand aus, als ob er ihn berühren wollte, dann wandte er sich wieder zu mir und legte seine klebrigen Finger auf meine Wange.

«Die Vollkommenheit dieses Bauwerks wird dir den Atem rauben, mein Junge, aber du wirst der Versuchung nicht widerstehen können, ihn zu betreten und jeden seiner Räume zu erkunden, jeden Flur, jede Ritze, die zu ihm gehört. Seine Größe, sein Rhythmus, seine Herausforderungen werden dich beherrschen, und du wirst erzittern, wenn du deine Erkundungen betreibst. In manchen Augenblicken wirst du vielleicht auch leiden. Aber wenn du erfolgreich bist, lernst du mit der Zeit den Weg durch die Labyrinthe des Palasts, Raum für Raum, Geheimnis für Geheimnis. Und wenn du alles weißt, was es zu wissen gibt über die Tücken und die Macht der Lust, dann, mein lieber Jack, bist du der Herr dieses Palastes, der Herrscher über alles, was du erkundet hast! Bist du bereit?»

Bei diesen Worten griff er mir in den Schritt und kam so nah heran, dass ich seinen furchtbaren Atem riechen konnte. Ich unterdrückte den Brechreiz und nickte begeistert, sah ihm direkt in die Augen und sagte lächelnd, «Zu Befehl, Sir, ich bin bereit.»

Natürlich wollte ich alles wissen! Wer träumt denn nicht von Allwissenheit?

«Dann also los, Hübscher, zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Was fällt dir dazu ein?» Er zog seinen Ständer hervor, der so übel stank wie ein Pissbecken, lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Ich wusste, dass ich diesen Test bestehen musste – ich musste diesen Scheißkerl beeindrucken. Der beißende Geruch trieb mir die Tränen in die Augen; ich glaube, seitdem seine Mutter das nicht mehr für ihn tat, war das verdammte Ding nicht mehr gewaschen worden.

Ich rutschte hinunter auf die Knie, sah ihn an – sah «ihn» an – und versuchte, ein möglichst begeistertes Gesicht zu machen, soweit das möglich war. Als mein Mund sein Ziel erreichte, hatte ich reichlich Speichel gesammelt und verteilte ihn auf seinem Schwanz. Ich verrieb die Flüssigkeit, und er seufzte. Ich spuckte noch einmal und verrieb die Spucke, so wusch ich nach und nach seinen Schwanz. Der Trick war erfolgreich, denn er stöhnte die ganze Zeit, und als ich ihn schließlich in den Mund nahm, roch er wesentlich angenehmer, irgendwie roch er nach mir, und der käsige Dreck war fast ganz beseitigt. Nur einmal schnauzte er mich an, «Zähne!», und gab mir eine Ohrfeige. Ansonsten war er mit meiner Leistung zufrieden und meinte, ich könne für ihn arbeiten.

Ich zog zur selben Stunde ein.

IMPRESSUM

Titel der Originalausgabe: London Triptych

© Jonathan Kemp 2010

Die englische Originalausgabe ist bei Myriad Editions Ltd. in London erschienen.

www.myriadeditions.com

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet die Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.

Jonathan Kemp

Londoner Triptychon

Aus dem Englischen von Joachim Bartholomae

© Männerschwarm Verlag, Hamburg 2014

Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen, unter Verwendung eines Fotos von emoji/photocase.com

1. Auflage 2014

ISBN der Printausgabe: 978-3-86300-178-0

ISBN der Ebook-Ausgabe: 978-3-86300-184-1

Männerschwarm Verlag GmbH

Steindamm 105 – 20099 Hamburg

www.maennerschwarm.de

INHALT

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1894

1954

1998

1895

1954

1998

1895

1954

1998

1895

1954

1998

1895

1954

1998

1895

1954

1998

1895

1954

Danksagungen

Impressum

Bücher bei Männerschwarm

Ebooks bei Männerschwarm