12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Männerschwarm Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bibliothek rosa Winkel

- Sprache: Deutsch

Ein Buch wie ein Film: Schottland und Venedig, Paris und Griechenland. In raschem Szenenwechsel erleben wir die Jugendjahre von Lord Lyllian, Spross eines uralten Adelsgeschlechts. Als unglückliches Kind im "wilden und melancholischen Teil Schottlands" aufgewachsen, erwacht in ihm eine von der Mutter ererbte "perverse Schönheit". Prägend für den jungen Mann wird die Begegnung mit dem Schriftsteller Harold Skilde, "der schon in London und Paris durch sein Talent, seinen Geschmack und seinen gewagten Lebenswandel aufgefallen war". So hält Oscar Wilde unter dem Namen Skilde Einzug in die Literatur - als großer Verführer, der schließlich den Reizen des jungen Lyllian erliegt. Dieser erstmals 1905 erschienene Roman dient der Selbstvergewisserung des jungen Fersen, dessen Leben kurz zuvor eine entscheidende Wende erfahren hatte: 1903 wurde er wegen "Verleitung von Minderjährigen zu Ausschweifungen" zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Von ihm und seinen Freunden inszenierte "lebende Bilder" waren in der Presse als "Schwarze Messen" skandalisiert worden, und so wird auch im Roman über Satanismus diskutiert und die vermeintliche Schwarze Messe parodistisch aus der Schlüssellochperspektive geschildert. "Das stark gepfefferte, geistreichelnde und mit blasiert-weltmännischer Philosophisterei gewürzte Buch. verrät starkes Talent, gewährt interessante Einblicke in die Psychologie dekadenter, überkultivierter Lebemänner, und wirkt fesselnd durch die Gewandtheit des Pariser Esprit und der mit graziöser Feinheit gepaarten schelmischen Ausgelassenheit in Ausdruck und Dialog." (Numa Praetorius, 1908)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

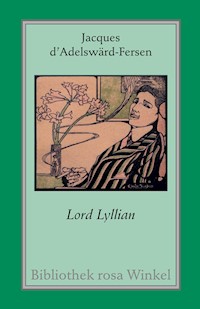

Jacques

d’Adelswärd-Fersen

Lord Lyllian

Aus dem Französischen vonWolfgang Wiebe und Wolfram Setz

Männerschwarm Verlag

Bibliothek rosa WinkelBand 39

Titel der Originalausgabe:Mr. de Fersen, Lord Lyllian. Messes NoiresParis 1905: Librairie Léon Vanier, Editeur,A. Messein, Successeur

Umschlagmotiv: Claude SimpsonFrontispiz aus: Baron Jacques d’Adelswärd,Chansons légères. Poèmes de l’enfance (1901)

© 2006 Männerschwarm Verlag, HamburgHerstellung: Strauss GmbH, MörlenbachPrinted in GermanyISSN 0940–6247ISBN-13: 978-3-935596-39-8eISBN: 978-3-86300-098-1

Für mich hat die Liebe zwei Feinde:Vorurteile und meine Concierge.Oscar Wilde

An Monsieur X.,Ermittlungsrichter i. R.

Lieber Freund,

Sie haben mich mit aller Macht gedrängt, dieses Manuskript zu veröffentlichen, das von mir nur dazu bestimmt war, in der Schublade zu schlummern. Könnte dieses Buch einigen Wirbel verursachen, ich hätte nicht gezögert, es Ihnen zu widmen: Heutzutage ist ein Skandal für die feine Gesellschaft ein äußerst willkommener Zeitvertreib, und trägt man wie Sie dazu bei, daß es zu einem solchen Skandal kommt, wird man schnell ein berühmter Mann. Die Ehre wäre also kaum zu überbieten.

Aber dank des Duodez-Formats, in dem das Geschreibsel verborgen bleiben wird, kann ich Ihren wenigen Freunden von diesem Buch nur abraten.

Zunächst einmal, weil es trotz allem doch recht vernünftige Dinge enthält und mehr als einmal Vorurteilen huldigt. Das macht es langweilig und fad. Sie wissen ja, nur das Absurde entzückt.

Sodann wird die Moral in gar keiner Weise angegriffen. Ich bedaure das sehr, denn die Moral von heute, die ganz auf den Sitten der Dritten Republik beruht, kommt mir vor wie eine alte Dame, die Amtsperson und hochnäsiges Frauenzimmer in einem ist und der man nur zu gerne einen Streich spielen würde! Wie dem auch sei, hier also kommt Lord Lyllian, den Ihre Concierge als kleine Schwuchtel bezeichnet hat. Ich will ihn Ihnen nicht näher vorstellen, denn Sie hören mir ja schon gar nicht mehr zu, und außerdem könnten Sie sein Porträt in diesem Buch finden, das Sie aber ja nie lesen werden. Nur eine Anmerkung noch: Erinnern Sie sich doch bitte daran, daß wir uns beide häufig mit ihm getroffen haben und Sie ihn alles andere als abscheulich fanden.

Sein Pech war es, in einer Zeit gelebt zu haben, die viele Flegel hervorgebracht hat, eine Sorte von Haustieren, wie sie Buffon noch unbekannt waren. Sein großer Fehler war es, sich wie auf dem Theater lieben zu lassen. Sie hätten ihn wahrscheinlich lieber jung und nackt gehabt wie Adonis, vergoldet von der Sonne, in der Nähe des Hymettos, unter einem Oleanderbusch: Auf dem Boulevard des Italiens ist es ja nicht erlaubt, so wenig anzuhaben ...

Im übrigen hat unser lausbübischer Held einfach ›Mist‹ gerufen und sich davon gemacht. Als fahles Trugbild befindet er sich jetzt im Gefilde der Träume, mitten unter den Chimären, die sein Leben geprägt haben. Wenn Sie mal viel Zeit haben, lassen Sie ihn auf diesen Seiten lebendig werden. Das wird Sie auf andere Gedanken bringen als all die Wiederbelebungsversuche in griechischen Gewändern, die Romane über Tunten oder gar das Gerede über die Stadt des Antinous.

Wenn dieser Tag kommen sollte, wenn Sie, völlig ermattet, das letzte Kapitel zu Ende gelesen haben, werden Sie mit erstickter Stimme, aber mit all dem Zauber wie bei den Verhören von einst, feststellen: »Er hat gelebt, er hat gelacht ...«

Und das Echo wird Ihnen antworten: »Er hat dich sitzen lassen!«

J. A. F.

I

»Um wen handelt es sich denn da eigentlich?« fragte hinter seiner Maske Monsieur d’Herserange. »Die Sache beginnt mich zu reizen, obwohl jemand denken könnte, ein Biedermann ...«

»Sagen Sie besser Liederjan, Herr Diplomat«, antwortete Della Robbia, schlank und schön in seinem schwarzen HarlekinKostüm. »Er gehört zu einer der ältesten Familien Englands ...«

»Er ist jung, nicht wahr?«

»O ja, etwa neunzehn. Aber Sie rauchen ja gar nicht mehr ... Noch ein wenig Opium? ...«

Della Robbia gab einem chinesischen boy ein Zeichen, der, welk und flink wie eine Spinne, sogleich ein Kügelchen brauner Paste in den kleinen Kopf der Opiumpfeife tat ...

»Noch keine zwanzig. Ich glaube, er ist der siebzehnte oder achtzehnte dieser Lords Lyllian, die schon immer (hübsche Musik übrigens, hören Sie doch nur ..., ein kroatischer Tanz) jede Art von Ruhm für sich beanspruchen konnten.«

»Ziemlich verrückt soll er sein, hat man mir erzählt ...«

»Aber, ich wiederhole mich, Sie sind doch ein Diplomat. Wie Sie hier mit Worten, pardon, mit Wortbedeutungen spielen ... – Künstler oder Verrückter, ist es das, was Sie meinen ...?«

»Ein Waise und ungeheuer reich?«

»Das ist hier ja die reinste Stellenvermittlung!« lachte Prinz Skotieff und schnippste mit einem Finger auf seinem gestickten Mantel.

»Und dann«, murmelte gedehnt Jean d’Alsace, der bis jetzt nur aus seinen Glupschaugen geblinzelt und seine Ringe gestreichelt hatte, die ganz zu seinen Augen paßten, »und dann diese Unverfrorenheit, wie ein Generalissimus! ... Und dabei hübsch, hübscher als ein Page von Mantegna. Eine Frau hat sich seinetwegen umgebracht ... Irgendwann werden die Männer an der Reihe sein! Das ist ganz Ihr Typ, Skotieff: Nicht dumm – wagt viel und setzt sich in Szene, das Gemüt eines Blenders oder Aufschneiders, ernsthaft, selbst wenn er lügt, verlogen, selbst wenn er sich ernsthaft gibt, naiv in seinem beißenden Spott und voller Spott in seiner naiven Einfalt. Sagen wir es so: Ein literarischer Schöngeist aus Lasterhaftigkeit oder lasterhaft geworden durch die Literatur, hat er beschlossen, sich für den kleinen Neffen ..., den sehr kleinen Neffen des Alkibiades zu halten. Und um das Ganze abzurunden: ein verwirrend schöner Körper, wie von Burne-Jones gemalt, geschmeidig wie eine Schlange, den Kopf voller Dummheiten und blond wie ein Gymnasiast, der zu Ihnen so respektlos ist wie zu einem Pedell. Ein Lausejunge: man sollte ihn salzen, mit Pfeffer bestreuen und heiß servieren!«

»Ein Waise und kolossal reich ...«, wiederholte d’Herserange wie im Traum.

»Das hat es ihm doch erst ermöglicht, sich all den Lastern hinzugeben, nicht wahr, mein guter d’Alsace?« unterbrach ihn der Prinz mit zweideutigem Lächeln.

»Außer den euren, Hoheit, die solche Öffentlichkeit kaum vertragen würden! ... Möchten Sie noch ein wenig Asti?«

»Ganz nach Art des Hauses ... Führen Sie mich nicht zu sehr in Versuchung!«

»Es war übrigens genau hier in diesem Palazzo, daß ich ihn kennengelernt habe, vor jetzt einem Monat«, fuhr Della Robbia fort. »Er war nach der Verhaftung von Harold Skilde nach Venedig gekommen. Schon damals kursierten die wildesten Gerüchte über ihn, Gerüchte, die nur allzu sehr der Wahrheit entsprachen, denn Sie werden ja wohl wissen ...«

»Was denn?« fragte Madame Feanès, eine üppige Brünette (Typ Levantinerin), die als Zigeunerin verkleidet war.

»Es sind immer nur hübsche Frauen, die solche Fragen mit solchem Eifer stellen ...«

»O, sagen Sie nur, hat man ihn erwischt? ...«

»Sie sind ja der reinste Ermittlungsrichter für Rückwärtiges ... Nun, weiß Gott, man hat den Briefwechsel zwischen dem jungen Lord und dem Schriftsteller entdeckt! Das hat ausgereicht, Skilde zu hard labour zu verurteilen. Im übrigen, Lord Lyllian hat sich davon wenig beeindruckt gezeigt ... Nach dem Prozeß ging er auf Reisen ...«

»Und Sie sind sich sicher«, hauchte die Zigeunerin, »daß er heute abend kommt?«

»Er hat es mir versprochen. Aber ich kann nur wiederholen: Er ist launenhaft wie Pierrot, nervös wie Clitandre und kapriziös wie Scapin.«

»Und sinnlich wie sein Name – Lyllian ist ein hübscher Name«, sagte Madame Feanès, die immer erregter wurde ...

Die Konversation ebbte ab ... Nur noch die bizarren Musikinstrumente – es spielte eine Zigeunerkapelle, die Della Robbia hinter dem Ghetto aufgetrieben hatte – verströmten ihre gutturalen Klänge in die Stille. Der große Saal des Palazzo Garzoni mit seinem mattem Gold und seiner wunderschönen Decke (ein Meisterwerk von Tiepolo) schien wie neu erstanden im Glanz der Lichter, Kostüme und Gestalten.

»Man kann es nicht anders sagen, wir sind hier genau am richtigen Ort«, sagte Feanes, der Mann der Zigeunerin, und streckte sich, um sich zu erheben. »Sie sind ein wahrer Künstler, Della Robbia, Ihr Fest ist ein echtes Kunstwerk.«

Und in der Tat, das Souper, zu dem der venezianische Maler seine Freunde von Liebesnest und Straßenstrich geladen hatte, war ein großer Erfolg und weniger ein Souper als eine Orgie von Blumen und Düften, von morbider und zarter Schönheit. Erregung um der Erregung willen, hier wenigstens war sie ihren Preis wert ... (Nicht wahr, Herr Ermittlungsrichter?)

Auf den ersten Blick nahm man nur die gewaltigen Bronzeleuchter wahr, die ringsum im Raum erstrahlten. Aromatische Düfte stiegen von Dreifüßen aus rosa Marmor auf. Der Glanz der Galerie, die Della Robbia gewöhnlich als Atelier diente, und die Duftschwaden wirkten in der überhitzten Luft wie eine milchig-transparente Schicht aus Opal. Es gab keinen Tisch, sondern eine Porphyrplatte auf dem gefliesten Boden, die nahezu vollständig mit Blumen bedeckt war, Blumen, die man erst am Morgen aus Chioggia hatte kommen lassen: kräftig leuchtende seltene Blumen, die nach dem Salz einer Meeresbrise und den Wonnen einer liebevoll bearbeiteten Erde rochen ... Eine bunte Mischung aus Blumen, Früchten und Fleisch. Die Gäste lagen hingegossen auf ihren Kissen und Fellen und versuchten trotz ihrer Trunkenheit ihre Pose zu halten. Die einen rauchten Opium aus kurzen Bambuspfeifen mit silbernen Ringen, Prinz Skotieff entblößte ganz mechanisch, ohne darüber nachzudenken, seinen mit Einstichen bedeckten Arm und spritzte sich von Zeit zu Zeit mit goldener Nadel Morphium, d’Alsace kaute an einem rohen Stück Rindfleisch und rang dabei mit seinem künstlichen Gebiß ...

Sie alle boten mit ihren schlaffen Mienen, herabhängenden Mündern und bleichen Ringen um die Augen eine merkwürdige Szene (wie auf einer Quarantänestation), eine seltsame Inszenierung von Laster und Häßlichkeit in wunderschönem Dekor.

»D’Herserange ist ein ungewöhnlicher Mann! ... ein Borgia, glaube ich – oder doch nur ein Bourgeois?« fuhr Jean d’Alsace fort. »Sie, Feanès, Sie verkörpern auf ideale Weise den Marquis de Sade ..., aber mit Retuschen von Malthus und brav verheiratet. Der Prinz ..., nun, welches Kostüm trägt Prinz Skotieff ... Ist er ein Doge?

»O, das Kostüm ist typisch für mein Land. Ich habe es anfertigen lassen. Das ist ..., wie nennen Sie es? ...« Er machte mit der Hand eine knabenhaft aufstachelnde Geste. »Solche Dinge, die Leute eingestehen, ohne etwas zuzugeben ...«

»Ein Henker oder ein Eunuch?« fragte d’Alsace zweideutig.

»Ach, mein Prinz, dann ist das ja gar keine Verkleidung.«

»Mit dem Eunuchen seien Sie mal vorsichig, Henker geht in Ordnung. Ein Henker, genau. Wären Sie dazu imstande?« fragte Skotieff, halb Knute, halb Samovar. »Sagen Sie«, fuhr er an Della Robbia gewandt fort, »wie heißt Lord Lyllian eigentlich mit Vornamen?«

»Renold«, sagte Della Robbia. »Sie werden sehen – wenn er denn kommt –, wie er sich bemüht, an das Aussehen des anderen, des großen Re[y]nolds zu erinnern, im Vergleich zu dem ihm einzig ein Buchstabe in seinem Namen fehlt. Sonst die gleiche Blässe wie bei den jungen Herzögen in der Nationalgalerie, die gleichen blauen Augen, die gleichen roten, sinnlichen Lippen, die einer Wunde gleichen, die man schließen möchte ...«

Die Worte des Malers verloren sich in einem Traum. Die böhmische Musik erklang weiter mit ihren Rhythmen und Akkorden. Die chinesischen boys füllten die Opiumpfeifen nach und räumten die Gläser ab. Da drang plötzlich vom Canal Grande eine andere Musik herauf, vermischt mit den Stimmen neapolitanischer Sänger.

»Das ist er, das ist Narziß, das ist der edle Ritter der Königin«, sagte Jean d’Alsace. Er warf d’Herserange eine Rose zu: »Vergiften Sie die, mein lieber Konsul, und schenken Sie sie ihm an meiner Statt.«

»Wieso ›Narziß‹?«

»Weil die Liebe der anderen für ihn wie ein Spiegel ist, in dem er sich selber küßt. Er betet sich an. Im übrigen, ein Kerl ..., Teufel auch, wenn Sie anfangen wollen zu schwärmen, denken Sie nur an Harold Skilde. Sie wären ein Talleyrand bei hard labour ...«

Stille; die Zigeuner waren verstummt, man hörte nur noch die Sänger, die jetzt schon ganz nahe waren, Musik in lauer Nacht. Durch die Vorhänge glitt sanft der Mondenschein. Feanès, dem es endlich gelungen war, sich zu erheben, ging zu einem der Fenster und öffnete es.

»Er ist es, das ist er bestimmt – wie unsere Corah, unsere schöne Corah, die ›wandernde Jüdin‹ aus Cleopatra. Mein Gott, was für ein schöner Himmel! Kommt, schaut mal, es ist wie bei Musset ...«

»Auf, meine Herren, sind Sie bereit? Er hat uns lange genug zum Narren gehalten. Zeigen wir ihm, wer wir sind!« warf Jean d’Alsace ein. »Wohlan, Seine Impertinenz erscheinen ...«

Zwei Minuten verstrichen, ohne daß etwas geschah. Man wartete. Dann öffnete sich der Vorhang aus altem Golddamast, der den Eingang zum Atelier bedeckte, und mit einem Lächeln auf den Lippen, in einen riesigen schwarzen Seidenmantel gehüllt, erschien Lord Lyllian.

Nur sein Kopf schaute aus der Seide heraus, die eine zarte, schlanke, ringlose Kinderhand zusammenhielt. Lord Lyllian, eher fremd anmutend als hübsch, sah aus wie ein Fünfzehnjähriger: aschblond, kleine blaue Augen, wissend schon und umschattet, eine sinnliche Nase, ein etwas spöttischer Blick, ein Hauch silbrigen Flaums über den Lippen. Auf seinem Haar blitzte ein goldenes Geflecht, zwei blasse Blumen, zwei Seerosenblüten, geformt wie lebendige, durchscheinende Perlen, umrahmten sein junges Antlitz.

Er blieb einen Moment reglos stehen und genoß die allgemeine Neugierde und Ungeduld wie eine seltene Speise, war verzückt von den auf ihn gerichteten Blicken, kostete die Leidenschaften, die ihn umschmeichelten, und die Laster, die ihn liebkosten. Er lächelte wie ein Faun und eine Sphinx ...

Della Robbia hatte sich erhoben.

»Sie gestatten, daß ich eintrete?« fragte Lord Renold Lyllian mit singender Stimme und betonte die einzelnen Wörter in jungenhaft linkischer Weise ... »Ich habe auch meine Leute mitgebracht ... Sie erlauben doch?«

Und ohne die Antwort des Gastgebers abzuwarten, rief er kurz hinaus, und sechs riesige braune Kerle, behaart und nach Muskat duftend, stürmten herein und umtanzten den Tisch.

»Entschuldigen Sie meine Verspätung«, sagte Renold und beugte sich zu dem Maler, der ihm in dem durch den Auftritt verursachten Stimmengewirr die Namen der anderen Gäste nannte. »Ich hatte erst die Sänger und dann noch eine kleine drollige Person, die aussah wie ein hübscher Gymnasiast. Ich habe mich von ihr küssen lassen. Sie hat mir zu trinken gegeben. Um von ihr loszukommen, habe ich sie schlagen müssen ... Ich habe sie in ein Zimmer gesperrt; morgen abend, wenn sie zur Vernunft gekommen ist, werde ich mal nachsehen. Ohne diesen Zwischenfall wäre ich schon längst hier gewesen ...«

Und nachdem er sich umgesehen hatte:

»Wer ist denn das? ...« fragte er und wies auf d’Alsace. »Diesen Mann kenne ich doch ...«

»Jean d’Alsace, genannt die Fistelstimme vom Boulevard Sébastopol. Lord Lyllian, Sie erstaunen mich!«

»Ich erstaune Sie? Warum? Weil ich nicht mit ihm geschlafen habe? Geben Sie es zu, sofort! ...«

Und mit einem Sprung, ohne seinen Mantel abzulegen, war der Jüngling bei dem Schriftsteller.

»Ich bin Lord Lyllian, Monsieur d’Alsace. Entzückt, Sie zu sehen ... Wir sind alte Bekannte ... Erinnern Sie sich noch, damals in Griechenland? Im übrigen: ich habe Sie gesehen und ich habe Sie gelesen ... Zumindest sind Sie verdorben und bringen das auf sehr elegante Weise zum Ausdruck ... Ich bewundere Sie!«

»Ich für meinen Teil Sie noch nicht so ganz, Monsieur«, sagte d’Alsace betreten, »aber das kann ja noch werden. Was für ein düsteres Kostüm haben Sie da ausgewählt? ...«

»Bei Zeus, Sie reden, ohne was davon zu verstehen! Ganz im Gegenteil: sehr bequem, sehr bequem beim Tanzen, Weinen, Lachen und Lieben.« Und sich dem Hausherrn zuwendend:

»Geben Sie mir doch bitte etwas to drink, das mich in Schwung bringt heute abend!«

Della Robbia reichte dem jungen Lord Champagner und eine rosafarbene Schale.

»Der ist vorzüglich, Lyllian, kann ich Ihnen nur empfehlen.« Lord Lyllian ließ den Korken springen und schüttete alles in seine Schale.

»Das wird noch ein Erdbeben«, warf d’Herserange wie hypnotisiert ein.

Aber Lord Lyllian achtete nicht darauf. Als er mit beiden Händen hantierte, öffnete sich sein Gewand und Feanès konnte einen dumpfen Schrei nicht unterdrücken ...

»Der ist ja nackt, völlig nackt unter seinem Mantel«, flüsterte er seiner dicken Gattin zu.

»O, was für ein Glück!« antwortete sie naiv mit freudigem Glucksen.

Weiter entfernt ging der Klatsch weiter:

»Sie sind also ein Befürworter des Mädchenhandels?«

»Ja, aber nicht des Männerhandels ...«

Die Anzüglichkeiten, die bei der Ankunft des jungen Engländers verstummt waren, lebten auf ganzer Linie wieder auf. Die neapolitanischen Sänger hatten sich unter die Gäste gemischt, und einige, von vielen Gläsern Asti schon beschwipst, starrten mit lüsternem Blick zu Madame Feanès ...

»Was bedeutet für Sie Liebe?«

»O, allenfalls eine Art Trinkgeld ...«

Ein traurig-sentimentaler Gesang ließ d’Alsace innehalten, der schon dabei war, mit Lyllian Vertraulichkeiten auszutauschen. D’Herserange kaute mit hochrotem Kopf vor dem Lord an seinen Fingernägeln. Feanès knöpfte sein Hemd auf und schlief ein. Der Prinz war mit der zehnten Morphiumspritze beschäftigt. Zwei Neapolitaner kitzelten in einer Ecke hinter dem Prinz sich gegenseitig die Achselhöhlen.

Della Robbia ließ ein Fenster öffnen.

»Das riecht nach wildem Tier«, wetterte er.

»Lassen Sie doch, es ist herrlich so!« erwiderte Lord Lyllian.

»Man kann nichts mehr auseinanderhalten, so gut wie nichts ... nur noch die Gäste. Ich schwöre Ihnen, sieht aus wie ein echter Rubens mit Retuschen von Goya ... Ach, gebt mir zu trinken, boys, ich will Dummheiten machen, verrückt sein, sehr verrückt ...«

»Das ist eine Manie von ihm«, flüsterte Della Robbia dem erstarrten d’Herserange zu.

Und er reichte dem begeisterten Lyllian ein Mixgetränk aus Asti, Pfeffer und Branntwein – ein von ihm selbst erdachter Cocktail.

»Sehr gut. Wenn ich getrunken habe, will ich tanzen! Sie werden schon sehen. Aber so wecken Sie sie doch! Was sind denn das für Muffel?« Und spöttisch wie ein Lausejunge näherte er sich Feanès, der sich in seine Kissen verkrochen hatte:

»Hallo! Wake up, you beggar! ...«

Feanès rührte sich nicht.

Sein Weibchen, ganz im Banne des hübschen Bengels, der ihr jetzt so nahe war, ließ wie gebannt ihre Augen auf Lyllian ruhen. Lord Lyllian spürte plötzlich dieses Verlangen und diese Ekstase.

»Sagen Sie den Musikern bitte, sie sollen spielen«, bat er katzenhaft Della Robbia; er sprach das ›bitte‹ auf unwiderstehliche Art aus, mit dem zittrigen Ton einer Katze oder Barfrau, in den sich männliche Willenskraft mischt. Als dann die Zigeuner auf ihren Violen das Vorspiel zu einem getragenen, sinnlichen Stück spielten, bei dem wohltönende Klänge wilde Akkorde umschmeichelten, näherte er sich der brünetten Zigeunerin fast bis auf Tuchfühlung, immer näher und näher kam er Madame Feanès, deren Gatte fest eingeschlafen war, und langsam öffnete er mit imperialer Geste seinen Mantel und ließ die schwarze Seide hinuntergleiten ... Bleich wie eben noch der Mond leuchtete seine Nacktheit auf.

Della Robbia, Jean d’Alsace, der dicke d’Herserange, ja selbst der Prinz unterdrückten einen Schrei der Bewunderung und des Staunens.

Und Lord Lyllian, nun völlig nackt, jung und schön wie Ganymed, Lord Lyllian begann zu tanzen, mimte vielmehr (die Musik paßte dazu) unter Drehen des Kopfes und Verdrehen der Augen laszive Schritte. Seine Finger glitten über das Gesicht der leidenschaftlich verzückten Frau. Eine Halskette, eine einzigartige Halskette aus Opalen und sternförmigen Rubinen funkelte auf ihrer Brust. Zwei Armreifen, ein indischer aus ziseliertem Gold und einer mit glitzernden Edelsteinen, schmückten ihre mädchenhaft zarten Handgelenke. Bei jedem Schritt streichelten zwei rosa Perlen sein Geschlecht wie ein äußerst kostbares, Verwirrung stiftendes Kleinod.

Die Gäste, außer d’Alsace, der das alles offensichtlich zu schätzen wußte, waren starr vor Staunen (»Was für eine Keckheit ..., was für eine Keckheit!« stammelte d’Herserange), wagten aber nicht den Mund aufzumachen aus Angst, Feanès aufzuwecken. Als Lord Lyllian sich hinunterbeugte und mit zuckenden Schenkeln den Kopf der Zigeunerin umfing, schnappte die liebesdurstige Frau mit Leidenschaft und Wollust nach ihrem Verführer, alles um sich herum, Ort und Stunde vergessend, bis sie ihm einen Schrei entlockte.

Bei diesem Schrei öffnete Feanès die Augen.

»Gottverdammt«, polterte er. Plötzlich ernüchtert, totenbleich und voller Wut, ergriff er ein scharfes Messer, das da am Boden lag. Er stürzte sich auf Lord Lyllian. Aber Lord Lyllian hatte das kommen sehen. Auf seinen Wink hin warfen sich zwei Neapolitaner dazwischen und hielten den Mann zurück.

»Laßt mich los, ich erschlag ihn!« schrie Feanès.

»Öffnet das Fenster ..., das da, das zum Canal«, befahl Renold.

»Lyllian, was haben Sie vor?« fragte man.

»Ihn aus dem Fester werfen.«

»Sind Sie betrunken?«

»Das kümmert mich nicht!«

Und noch ehe Della Robbia weiter einschreiten konnte, ergriffen die Kerle den entsetzten Feanès und warfen ihn ins Leere. Wie am Schluß einer besonders lustigen italienischen Komödie hörte man den Ehemann ins Wasser plumpsen.

»Los, fischt ihn sofort wieder heraus; und wenn ich ihm nicht gefalle, so bin ich bereit zum Kampf ..., nachdem ich ihn gewaschen habe ...«, spottete Lord Lyllian mit einem Lächeln.

Und während die Dienerschaft verschwand, näherte sich Renold, der seinen Mantel wieder umgelegt hatte, der zitternden Frau und biß ihr mit einem Kuß in die Lippen.

II

Howard Evelyn Monrose, Lord Lyllian, zählte zwanzig Jahre. Geboren wurde er im März 188. auf Lyllian Castle in der Nähe von Inverary im Herzogtum Argyll, einem wilden und melancholischen Teil Schottlands, wohin sich höchstens Jäger von Graugänsen in einem Anflug von Romantik und Jagdleidenschaft verirren. Die Lage des herrschaftlichen Gutes mit Blick auf die Bergkette von Ben Lomond war außergewöhnlich. Das Schloß thronte auf einem Berg aus Granit über einem See, dunkel wie Asphalt, umgeben von hohen Fichtenwäldern, die im winterlichen Schnee aussahen wie schlafende Riesen ... Hier und da große rosafarbene Flecken Heidekraut. Lyllian Castle stand dort schon seit fünf Jahrhunderten; die unglückliche Königin Maria Stuart soll dort (wie in jedem historischen Schloß) vergeblich vor Darnley Zuflucht gesucht haben.

Renolds Kindheit spielte sich hier ab, zwischen diesen dunklen Mauern, auf denen man angesichts der düsteren Wasser, die soviel Vergangenheit widerspiegelten, unwillkürlich nach den Augen, der Silhouette eines mittelalterlichen Spähers Ausschau halten mochte.

Seine Mutter hatte Renold kaum gekannt. Sein Vater, der Lordstatthalter und Vizekönig von Irland gewesen war, zog ihn auf, sprach aber niemals von ihr. Lady Lyllian war sehr früh verstorben, kurz nachdem sie dieses Kind geboren hatte, das ihr mit den gleichen traurigen Augen und dem gleichen zarten Körper so sehr ähnelte. Als einzige Erinnerung an sie blieb ihm ein Porträt, auf dem sie ein leichtes Lächeln zeigte, gekleidet in ein schwarzes Gewand mit einem dieser großen dunklen Hüte, die Gainsborough so sehr liebte.

Mit dem verlorenen Blick und der Hand, die mit der Perlenkette spielt, wirkte sie wie die Gefangene ihrer Melancholie und Schönheit, wie die Gefangene des Familienwappens, das oben auf dem Gemälde prangte, und des riesigen herrschaftlichen Besitzes, der am Rande des Bildes zu sehen war.

Gefangene! Ja, das war sie gewesen; ihr Leiden hatte solange gedauert, daß ihre Jugend und ihre Anmut nur noch in einem Traumbild weiterlebten. Renold erinnerte sich, daß er einmal, angerührt von unsäglicher Liebe zu dieser Unbekannten, deren Herz in seinem Herzen weiterschlug, einen großen Strauß wilder Blumen gesammelt und mit seinen kindlichen Händen um den Rahmen des Bildes herum verteilt hatte ...

Sein Vater überraschte ihn, als er gerade auf einen Stuhl geklettert war und leidenschaftlich das geliebte Bild umarmte.

»Was machst Du da?« hatte der Lord bleich und mit verkrampften Händen gefragt. »Verschwinde, Renold, ich verbiete dir, das Porträt zu berühren ...«

Dann fügte er in einem plötzlichen Anflug von Zärtlichkeit hinzu: »Umarme mich, mein Sohn. Nur Lebende soll man lieben auf dieser Welt ...«

Aber der Kleine war schon in die Berge entflohen, die Seele verwirrt, die Augen voller Tränen ...

Außer seinem Vater, einem großen, hageren Mann mit schon ergrauenden Haaren, der ein wenig an den alternden Lamartine erinnerte, sah das Kind niemanden. Das Schloß lag verlassen da, trotz aller Geschäftigkeit, trotz der Dienerschaft, trotz der Jäger und Falkner, die zur Jagdsaison wie in alten Zeiten, das schottische Horn am Gürtel, ausritten.

Die Falkenjagd ... Schon früh fühlte sich Renold insgeheim an-gezogen von den Käfigen, betrachtete er interessiert, mit ängstlicher Freude, in die sich Haß mischte, die grausamen Vögel, ihre Fänge, ihre Schnäbel und kalten Augen, blutunterlaufen und von magnetischer Anziehungskraft. Wenn der Oktober kam und der See, die Fichten, die Berge ihr neblig rotes Kleid anzogen, welch schönes Bild war es dann, wenn die Falken, von den Jagddienern freigelassen, geradewegs in den Himmel aufstiegen, wo sie reglos in der eisigen Luft auf ihre Opfer lauerten ... und dann plötzlich auf das verwirrte Beutetier niederstießen, das sich keuchend wehrte inmitten der Heide ...

Nach und nach nahm Renold seine Umgebung genauer wahr, erkannte er bei den Menschen um sich herum, bei seinem Vater ebenso wie bei anderen, bestimmte ausgeprägte Züge, bestimmte Profile, bestimmte Blicke ... Die Falken von Lyllian Castle!

Außerhalb der Grauganswochen verbrachte der alte Lord viel Zeit außerhalb von Schottland. Er reiste dabei auch nach Windsor oder Osborne, um der Königin seine Aufwartung zu machen.

Und zuweilen las das Kind dann in den Hofnachrichten den Namen seines Vaters an der Spitze der berühmtesten Männer Englands. Das füllte seine Einsamkeit mit einem ungeheuren Hochgefühl, ein unwiderstehlicher Stolz ergriff ihn, daß er vor Freude fast erstickte. Es war nicht das Gefühl, eines Tages von dem erworbenen Ruhm zehren zu können wie von einem Fossil, einem Stein gewordenen Abbild; seine junge Seele war im Gegenteil voller Hoffnung und Begeisterung. Er sah seine Zukunft dann wie ein noch unbestelltes Feld vor sich, das auch ihm Sieg um Sieg und Ehre um Ehre bringen würde!

Das war sein einziger Gedanke: Er wollte berühmt werden aus eigener Kraft, nicht wegen seiner Vorfahren, denn die Geschichte einer berühmten Familie ist nur ein zusätzlicher Grund, nach Höherem zu streben. Im Warten darauf spielte er weiter mit seinen Bleisoldaten. Trotz seiner gerade mal zwölf Jahre sehnte sich Renold Monrose danach, sein eigenes Leben zu leben!

Seine Jugend war voll Ungeduld. Knabendummheiten mischten sich mit männlicheren Leidenschaften. Er würde über Paläste, Juwelen, Standbilder, Gemälde, Schmuck und Heerscharen verfügen. Ihre Majestät würde geneigt sein, dies alles entgegenzunehmen, und er würde England zum Sieg über die ganze Welt führen!

Auch wenn er noch ein Kind war, in solchen Momenten bekam es der Dienerschaft schlecht, wenn sie es ihm nicht recht machte; selbst einen unbotmäßigen Haushofmeister prügelte er ohne jeden Skrupel mit seiner Reitpeitsche.

Dieser Renold Monrose erreichte die Pubertät in seltsam perverser Schönheit, einer zweifellos von seiner Mutter ererbten Schönheit, und ohne ein Begehren außer dem seines Hochmuts, ohne Zärtlichkeit, ohne Leidenschaft, ohne Liebe, inmitten seiner Träume.

Im Juli dieses Jahres starb plötzlich sein Vater.

Joe, der alte Verwalter, kam eines Morgens sehr feierlich, in seinen Schnallenschuhen etwas hinkend wie der Diener in einer Komödie, mit einem Telegramm in der Hand zu ihm und sah dabei noch älter und trauriger aus als sonst. Im Zimmer des kleinen Renold sagte er nur: »Lord Lyllian is dead. My Lord, let us pray« – »Lord Lyllian ist tot, laßt uns für ihn beten, mein Herr! ...«

Die Einzelheiten, die man ihm später erzählte, besagten, daß sein Vater auf der Rückreise von Cowes in einem Club eine Herzattacke erlitten hatte, an einem Abend, an dem er viel getrunken und gespielt hatte. Das Kind bekam eine erste Ahnung von dem, was Laster heißt, und das Bild seines Vaters, der ihm gegenüber immer so korrekt, erhaben und zurückhaltend war, veränderte sich für immer.

Die folgenden Monate waren für den kleinen Lord von ergreifender Melancholie. Zum einen war Jagdsaison, an der sein Vater stets festgehalten hatte. Trotz allem, sein Vater hatte ihn geliebt, hatte ihn zuweilen mit zerstreuter, zarter Geste gestreichelt, hatte ein wenig mit ihm geredet. Jetzt war da niemand mehr! Vielmehr geisterte nun ein weiteres Gespenst durch das Schloß, ein Schatten, vor dem sich das Kind in der Nacht ängstigte und das ihn am Tage auf Schritt und Tritt auf den langen Korridoren und unter den hohen Gewölben der steinernen Säle verfolgte.

Unterdessen wurde ein Vormund bestellt, der das Majorat bis zu seiner Volljährigkeit verwalten sollte: ein entfernter Cousin, den er schon früher im kleinen Kreis um den Lordstatthalter gesehen hatte und der dessen begeisterter Bridgepartner war. Dieser Cousin wohnte irgendwo in der Grafschaft Essex, im Süden Englands.

Lord Lyllian hatte diesen Verwandten einmal seinem Sohn gegenüber als gichtigen, eingebildeten und egoistischen Mann beschrieben.

Außerdem erhielt Renold acht Tage nach dem Tode seines Vaters ein Schreiben des ehrenwerten Grafen S. H. W. Syndham, der ihn über das Testament des verstorbenen Lord Lyllian informierte und ihn einlud, im kommenden Frühjahr zwei Wochen inmitten seiner Hopfenfelder in Auckland Lodge zu verbringen.

Das bedeutete, daß er den Herbst und Winter auf Lyllian Castle bleiben mußte. Sein Vater besaß zwar eine prächtige Residenz am Hanover Square in London, wo er einst zu Ehren des Prinzen von Wales und des Regenten von Brunswick einen Ball gegeben hatte, doch London mit seiner Geschäftigkeit machte dem Kind Angst.

Er kannte dort niemanden. Und wenn man so allein dahinlebt, ist die Einsamkeit nur noch grausamer, wenn man spürt, wie intensiv das Leben um einen herum ist.

Die Jäger waren wieder verschwunden; das Leben im Haus verlief ansonsten wie immer. Die Falken blieben im Käfig, und wenn wieder einmal Nebel den See und den Horizont verdeckte, ging das Kind, nun alleiniger Herr des Besitzes, voller Sehnsucht in seiner fürstlichen und jugendlichen Langeweile spazieren.

Die Langeweile ... Die Dienerschaft spürte sie deutlich, diese Langeweile des kleinen Lord. Oft sah man die Silhouette des blonden Knaben, dessen überaus blasses Gesicht beim Sonnenuntergang wie durchsichtig schien.

Er trug noch seine langen Haare, die die Ohren verdeckten und wie eine goldene Stickerei seinen Hals umrahmten. Er trug weiterhin die gewohnten Kleider, wie sein Vater es gewünscht hatte: eine weite Weste, die so geschnitten war, daß aus einem großen Spitzenkragen sein rosiger Hals emporragte, ein kurzes Beinkleid, das seine zarten Beine eng umschlang, Seidenstrümpfe und hübsche offene Schühchen, mit denen man seine Aufwartung machen und Menuett tanzen konnte.

Er sah dem Porträt eines seiner Urahnen zum Verwechseln ähnlich, der, gestützt auf einen langen Stab und mit einem Filzhut auf dem Kopf, neben seinem Streitroß und seinen Hunden stand und an die Rückkehr der Jakobiten zu denken schien.

An einem dieser grauen und melancholischen Tage betrat er das ehemalige Zimmer seiner Mutter. Zu Lebzeiten des alten Lord hatte er das nie gewagt ...

Als er eintrat, umfing ihn ein Geruch von welken Dingen, ein abgestandener Geruch von Buchsbaum und Moder. Der Raum sah aus wie viele andere auch, mit dem einzigen Unterschied, daß eine weibliche Hand die Starrheit und Arroganz ein wenig gemildert hatte. Ein hübsches Bett, bleich und rosa, überdacht von einem geschnitzten Baldachin, stand in der Mitte des Zimmers. Hier und da waren, flüchtig und zauberhaft wie Lady Lyllians Seele, ohne jedes System kleine edle Möbel im Raum verteilt, die merkwürdig von den mit dunklem Damast bespannten Wänden abstachen. Und als würde sich das Kind plötzlich seiner schrecklichen Einsamkeit, seiner Lebensschwachheit bewußt, brach er vor dem Bett, in dem die, die ihn so sehr geliebt hatte, gestorben war, in Tränen aus.

Von weitem drang Musik an sein Ohr, die seine Tränen versiegen ließ. Ein Bergbauer blies da wohl auf seinem Horn ... O, die Seele der Dinge ..., der geliebten leblosen Dinge ...

»Mama, Mama!« flüsterte er und schüttelte verzweifelt sein blondes Haupt; und seine jungen Lippen, die Zärtlichkeit und Küsse noch nicht kennengelernt hatten, berührten die Seide des Bettes wie eine Reliquie.

Er wischte sich die Tränen ab, und als er sich beruhigt hatte, sah er sich um.

Er nahm den Raum nur ungenau wahr wie jemand, der sich weder an den Ort noch an die Zeit erinnert, sondern nur ein großes Glück im Gedächtnis behalten hat. Seine Mutter hatte sich oft, müder als sonst, vielleicht auch in größerer Resignation, auf diese Bergère gesetzt, deren alter Bezug gut zu ihrer Melancholie paßte ... Ihre Hand spielte dann mit den zierlichen Schubladen aus Rosenholz, die so schlicht und einfach und ohne Geheimnis waren ... und doch so rätselhaft. Ihre kleinen Füße berührten gerade mal den Teppich. Und wenn dann die Tür aufging und Lord Lyllian das Zimmer betrat, was für ein schönes Lächeln muß dann im Spiegel aufgeleuchtet haben, wenn sie fragte: ›Wie geht es unserem lieben kleinen Renold?‹

Der Knabe wußte, daß das Zimmer an dem Tag, an dem seine Mutter starb, auf Anordnung seines Vaters verschlossen worden war. Nur der alte Sekretär der Gräfin, der beauftragt war, diese Grabstätte der Liebe in religiöser Weise zu bewahren, hatte noch Zugang. Denn Lord Lyllian hatte seine Frau abgöttisch geliebt, ohne daß diese, schon ganz abgehoben und irdischen Gefühlen entrückt, diese Liebe zu erwidern schien.

Renold ließ den alten Verwalter kommen.

»Hat mein Vater nach meiner Mutter Tod jemals diesen Raum betreten?« fragte er.

»Nie, Mylord, dieses Zimmer nie: Nur ich habe darüber gewacht.«

»Danke«, erwiderte Renold. »Lassen Sie mich jetzt allein.«

So war es denn wahr. Keiner außer dem alten, treu ergebenen Diener war jemals hierher gekommen, um die Seele der Vergangenheit zu entweihen. Denn die Seele von Lady Lyllian wohnte in diesen Mauern inmitten der vertrauten Dinge.

»Mutter ..., Mutter! ...«

Wie Renold nun selbst noch die belanglosesten Dinge berührte, um zu spüren, was seine Mutter einst berührt hatte, öffnete er zufällig eine mit Einlegearbeiten verzierte Kommode, deren Medaillons aus Wedgwood-Porzellan im Schatten bläulich glänzten.

Das Möbel enthielt unendlich viele kleine Fächer, die Renold in frommer Neugier öffnete.

Im ersten Fach fand er Spitzen, im zweiten getrocknete Blumen und verblichene Bänder, die so aussahen, als ob sie schon immer Gespenstern gehört hätten ... In einem dritten Fach fand der Knabe ein kleines Album, in dem die Tote zwischen Landschaftsskizzen tagebuchartig ihr Leben festgehalten hatte.

Renold öffnete das Buch.

Da standen in feiner, etwas zittriger Schrift Daten: »17. April: Nichts ... 18. April: Er ist gekommen ... 19. April: Nichts ... 23. April: Nichts ...«

›Papa war da wohl auf Reisen‹, dachte Renold.

Doch als er das Album an seinen Platz zurücklegen wollte, entdeckte er auf dem Boden des dunklen Verstecks ein Bündel Briefe. Eine abgeschnittene Haarlocke leuchtete in einem Kristallmedaillon neben diesen Briefen ...

›O, Haare von Mama! ...‹

Aus Angst gesehen zu werden griff er rasch nach dem zerbrechlichen Medaillon und dem Briefbündel.

Dann lief er damit zum Fenster, um es genauer anzusehen.

›Aber sie war doch blond, wie auf dem Bild ... Papa hat es mir immer wieder gesagt ...‹, dachte Renold, als er die braune Locke unter dem Kristall prüfend ansah.

Der Knabe zögerte ... Diese Briefe! ... Sie verrieten ihm vielleicht, was wirklich gewesen war. Und mit einer Entschlossenheit, die plötzlich über ihn gekommen war, löste er den Faden, der die Briefe und das Medaillon zusammenhielt, und warf die Papiere lose auf den Tisch.

Sein Blick fiel auf einen Satz, einen einzigen Satz ...

»Wir lassen diesen Menschen sterben, nicht wahr, denn ich hasse ihn ... Ja, Liebling, ich hasse Lyllian ebenso sehr wie ich Dich verehre!

Dein Rowland.«

Renold verspürte ein schreckliches Brennen. Ohne es schon recht zu begreifen, aber schon mit der vagen Vorstellung von Sünde, mit dem Empfinden dafür, wie stark der Haß gewesen sein mußte, mit der ganzen Keckheit seiner fünfzehn Jahre, unberührt und voller Anklage, nahm er, tief in seinem Stolz getroffen und in seiner Liebe zerbrochen, den Brief und versuchte ihn zu lesen, zu verstehen, zu ergründen ... »Meine Herrin ... meine Geliebte ..., mein schöner Traum«, hieß es in dem Brief, in allen Briefen. Die leidenschaftlichen Sätze, die die Seele trunken machen und das Herz anrühren, klangen dem Knaben im Ohr, Sätze mit so genauen Einzelheiten, so sinnlich, daß er das Blatt zerriß.