6,99 €

Mehr erfahren.

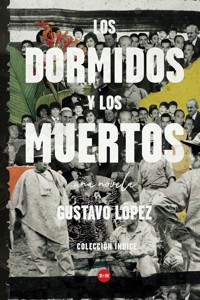

- Herausgeber: Rey Naranjo Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Eccehomo Almanzar —o Cheché, como él prefiere— es un adolescente que vive en Manizales, no soporta a su padre, un godo administrador de Laureano Gómez; adora a su hermana Antonieta; admira a su revolucionario hermano León y a duras penas se las lleva con su hermano menor. Él siente que no sabe nada todavía, pero tiene ganas de aprenderlo todo: estudiar derecho, comenzar la revolución, perder la virginidad. Él siente que es hora de cambiar, que su familia no puede seguir igual, que el país merece un destino diferente. Los dormidos y los muertos de Gustavo López, es una excelente novela en la que la vida de una familia se sostiene y desmorona en medio del escenario terrible y destructor de la historia colombiana de 1930 a 1966.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 727

Ähnliche

Los dormidos y los muertos

Gustavo López Ramírez

Para Miriam, Álvaro, Oscar, Mario, Jaime, Beatriz, Manuel, Amparo, Martha, Alba Lucía y Jorge

i

Laureano Eleuterio Gómez, quincuagésimo sexto presidente de la República de Colombia, tuvo a bien morirse de muerte natural la tarde del 13 de julio de 1965. Cuando le llegó la hora tenía los ojos reabiertos a la nada, la mano derecha aferrada a un crucifijo toledano y la izquierda a un pañuelo empapado en agua bendita de la virgen de Torcoroma. Se encontraban con él su esposa María, su hija Cecilia, sus hijos Álvaro y Enrique, sus médicos Bernal, Cubides y Hakim, su confesor el padre Casas y una enfermera cuyo nombre nunca se supo. La esposa, la hija y la enfermera lloraron a más no poder; los hijos y el confesor agacharon la cabeza y cubrieron los ojos con sus manos pálidas y godas, y los médicos se miraron entre sí y escrutaron sin objeto el techo de madera.

La muerte del presidente que gobernó al país con la tenaza de su humor de mercurio, el político más odiado de Colombia, a quien alguien en su tiempo llamó el Hombre Tempestad y todos conocieron como el Monstruo, apenas si produjo un leve remecer del aire en la tarde aburrida y gris de Bogotá, un boletín extraordinario del Repórter Esso, una llamada urgente al palacio del cardenal, la suspensión del consejo de ministros, la orden perentoria de que las banderas ondearan a media asta por tres días, la constatación pasmosa de que la mayoría lo suponía muerto, y una ristra de burócratas redactando esquelas de pésame en todos los ministerios.

Sin embargo, en Manizales, la ciudad más conservadora y católica de este país católico y conservador, el más laureanista de los hombres, el barbero Deogracias Almanza, sintió la muerte de su líder como si el mundo se hubiera desfondado. A las dos y veinte, la hora de la gran partida, Deogracias afeitaba al capellán del convento de las clarisas. Mientras posaba el filo de la navaja con precisión de disector en la mitad del cuello, justo donde la vena yugular suele verse más ingurgitada, alguien apareció de la nada y desde el umbral de la barbería soltó sin miramientos la noticia de la muerte de Laureano, sin reparar en el peligro que corría el alelado capellán de ojos entornados. Acometió al barbero una conmoción de tal magnitud, fue tan intenso e irrefrenable el temblor malsano que lo dominó, que estuvo a punto de hender con su navaja aquel cuello de carnero y por derechas cometer degüello sobre el desavisado clérigo. No alcanzó a sobreponerse: dejó en la silla al estupefacto a medio barbear, y farfullando una explicación que nadie entendió se fue a su casa a llorar su pérdida.

Abrió la puerta de su casa en el viejo barrio de los Agustinos, un vecindario de la pequeña burguesía local construido en bahareque y con grandes alerones de tejas de barro cocido. Subió de uno en uno los escalones de madera y fue directo hasta la sala donde había entronizado una inmensa oleografía de el Monstruo que miraba a todos desde el perfil altanero de sus ojos de cartón. Sacó de la cómoda una botella de brandy Domecq, puso en la radiola a todo volumen el Réquiem de Verdi en la versión de Toscanini de 1951, se sentó frente a la imagen del soberbio y comenzó a beber.

En el taller de costura de su casa estaba su mujer, Adelaida Plata, modista de oficio, y con ella su hija Elenita y su cuñada Lucrecia Berbeo, quienes ayudaban a remojar los puños y los cuellos de las camisas con almidón de yuca. Cuando oyeron la noticia, Adelaida apagó Radio Reloj, donde solían poner los boleros con que acompañaban las señoras los destinos, comenzaron a hablar en voz baja y les dijo que esperaran un tantico que en esto se iba a abrir el portón y después se oirían los pasos del hombre de la casa subiendo las escaleras de madera vieja y enseguida el atronar de la música fúnebre por todos los rincones proclamando con su ritual de muertos que la hora del juicio había llegado. Ella sabía, lo había sabido todos estos años y se había preparado para cuando esto de verdad pasara, porque el único hombre que había importado para su esposo desde los días de Pamplona había sido el Monstruo, y tenía claro que cuando esto sucediera, es decir, cuando Él muriera, el mundo se iba a abrir por las orillas y Deogracias Almanza se iba a desmoronar en él.

De rato en rato Adelaida daba una vuelta por la sala, miraba a su marido sin hablar, le acercaba un vaso de agua, le cambiaba el cenicero, y sin esperar que él la determinara volvía a los oficios al taller.

Cuando despuntaban los lamentos del Dies Irae apareció Eccehomo, el quinto de los hijos, que tenía entonces insolentes diecisiete años. Alto, desgarbado y contestón, había jurado en secreto solo ser leal a Camilo Torres, a su hermano León y a la mujer más bella y combativa que sus ojos contemplaran, la Luxemburgo.

—Se murió Laureano —le dijo su mamá sin siquiera mirarlo y con voz ronca—. Su papá no fue capaz de trabajar más. Se vino desde que supo la noticia y está inconsolable. Usted sabe, Eccehomo, que a ese señor yo no lo quería, pero ver a su papá en ese estado me parte el corazón. Vaya mijo y háblele.

Eccehomo la miró con ojos que iban del fastidio hasta el horror mortal, y volteando la mirada salió para la cocina. Encontró la cafetera donde siempre se entibiaba un café de panela y comenzó a beber mientras pensaba qué decir o qué hacer. ¿De qué carajos iba él a hablar con su papá de Laureano Gómez? Si fuera por él, Laureano se podía ir al carajo, que nada le debía, más bien le parecía que le había quedado debiendo a Colombia todos los muertos que ayudó a empujar a punta de discursos, denuestos y escupitajos morales por el desbarrancadero de esa guerra civil que se llamó La Violencia. ¿O es que acaso su mamá esperaba que se sentara con él y sin chistar le aguantara el lastimero panegírico que de seguro habría ensayado en su cabeza una y otra vez aquella tarde? Eccehomo podía imaginar el discurso de Deogracias: se había ido el censor supremo de la patria, el Catón colombiano, el adalid de la civilización cristiana, el único capaz de vencer, obligando a renunciar a un gramático extraviado en el cargo de presidente como había sido Marco Fidel Suárez, por indigno, por haber pignorado el sueldo a un banco, por haber nacido bastardo. Que había que ver su estampa jupiterina tronando en el Parlamento contra el gobierno judeo-masón-promoscovita de Alfonso López Pumarejo y su horda de raposas liberales intentando acoyuntar un país cristiano como el nuestro. Que mientras fumigaba con su voz de látigo a quien se interpusiera en su camino, los estudiantes de derecho y los aprendices de oradores que en este país son miríada llenaban las barras para calcar sus gestos, su dicción, su rictus. Que ahora qué íbamos a hacer sin el conductor de multitudes, el acrisolado ciudadano de recto comportamiento y prístina conducta en esta hora de tinieblas, convulsa y sin sosiego. Que mi Dios se apiade de nosotros… Y así seguiría su verba necrológica, mientras Eccehomo miraría al techo apretando los puños y los labios, repitiendo apenas para conjurar la retahíla: descansamos en paz, descansamos en paz, descansamos en paz.

Para Eccehomo, Laureano Gómez no era más que el egregio fantoche del sainete político colombiano, un hombre abrasivo que olía a velas encendidas y sahumerio, de pelo brillante y aureolado, ojos intensos y gélidos, labios ásperos y desdeñosos, lengua serpentina y afilada en su fuego perpetuo. Adusto, acerbo, desabrido de cuerpo, sin permitirse siquiera un gesto estrafalario. Un monje aterido recién salido de su celda. Su vida, la que acababa de irse, apenas remitía a una enumeración fragmentaria de folios recordatorios, un acta de nacimiento, un carné de identidad, un decreto de nombramiento, un prontuario, un obituario: vivió 76 años 4 meses y 23 días, fue bautizado a los 54 días de nacido, matriculado en San Bartolomé a los 8 años, bachiller a los 15, ingeniero a los 20, detenido ese año por la dictadura de Reyes, también a los 20 orador aplaudido en la conmemoración del retorno de los jesuitas al país, elegido parlamentario a los 22 en unas votaciones a las que no pudieron acudir ni las mujeres ni los pobres ni los analfabetos ni los evangélicos ni los judíos ni los negros ni los indios. A los 25 años estuvo a punto de ahogarse en Anapoima y lo salvó de las aguas el masón Antonio Rincón Galvis, a quien no invitó a su matrimonio celebrado dos años después con la ilustre señorita María Hurtado Cajiao. A los 29 estuvo a punto de morir apuñalado en la Plaza de Bolívar de Bogotá en medio de una turbamulta política. A los 30 nació su primer hijo varón al que bautizó Álvaro Laureano. A los 32 se dio el lujo de sacar su primer presidente de Palacio sin disparar un tiro, solo a punta de invectivas. A los 36 fue ministro por primera vez. A los 39 viajó a Europa, de donde volvió a los 43. A los 40 conoció a Unamuno, a los 42 presenció en Berlín una manifestación de los nacionalsocialistas y oyó, pero no entendió, un discurso de Adolf Hitler. A los 46 una hipertensión arterial incontrolable le provocó un derrame cerebral. A los 52 le diagnosticaron enfisema pulmonar por los doscientos noventa y dos mil cigarrillos que se fumó en su vida. A los 54 Neruda lo llamó sátrapa triste, rey advenedizo. A los 55 tuvo que salir huyendo hacia Quito. A los 56 sufrió el segundo derrame. A los 58 le sugirió a su hijo Álvaro, para entonces representante a la Cámara, comprar 82 pitos para acallar, en pleno Parlamento, a los liberales que pretendían enjuiciar al gobierno conservador de Mariano Ospina. A los 59 los amotinados lo estuvieron buscando por todo Bogotá para colgarlo de un farol acusado del asesinato del negro Gaitán. A los 60 se presentó y ganó las elecciones como candidato único y obtuvo 1.092.138 votos conservadores. A los 61 se posesionó como presidente y gobernó solo 453, días durante los cuales hubo en Colombia 51.931 muertes violentas. A los 64 fue depuesto presidente y se exilió en Estados Unidos y España, de donde volvió a los 68. Cuando cumplió los 70, su médico, Jorge Bernal Tirado, le dijo que estaba vivo de porfiado. A los 71 años dictó entre ahogos su testamento y determinó que su cadáver fuera depositado en una bóveda común y que su entierro no incluyera cámara ardiente, ni música ni coronas fúnebres.

Pasó los últimos cinco años de su vida entre accesos de tos, pasmos de disnea, pipas de oxígeno, gotas de digital y manos de enfermeras velando sus estertores nocturnos. La tarde en que murió, el gobierno decretó tres días de duelo, la prensa liberal derramó una prosapia melcochuda sobre el ataúd del hombre que los odió toda su vida, los funcionarios públicos fueron obligados a vestir luto riguroso durante ocho días, se gastaron tres mil kilos de flores en el entierro y se enviaron más de cien mil marconigramas luctuosos al Directorio Nacional Conservador, todos los cuales fueron depositados en un arcón de madera que terminó después olvidado en el sótano de una casa convertida en lupanar.

Eccehomo terminó su café, se santiguó por instinto y salió de la cocina a acompañar a su papá. Decidió que era mejor morderse la lengua para no contradecirlo, para no enzarzarse en una disputa agria y sin sentido, y además, porque, a pesar de lo que dijera, realmente amaba a su papá, porque de él estaban hechos también sus huesos, sus entrañas, incluso su altivez, y hubiera dado la vida por él si fuera el caso, sin importar qué tan godo fuera, sin importar los correazos que sobre su espalda depositó a la hora de los castigos, las mandadas a callar, la defensa del Santo Oficio de los curas chupapijas, el amor de padre entregado cicatero, ese aprendido y reducido gestual de palmaditas en el hombro, sarta moral de prescripciones, proscripciones, admoniciones y consejos, ley natural, urbanidad de Carreño, encíclicas papales y catecismo del padre Astete.

Cuando llegó a la sala se encontró apenas con un monigote que movía la cabeza de un lado a otro siguiendo los acordes de la Marcha fúnebre para una marioneta. Mientras se acercaba, Deogracias le hizo el gesto de la espera levantando estremecida la mano derecha. Cuando la música acabó y apenas se oía el siseo de la aguja sobre el gastado acetato, miró a su hijo como quien se prepara para hablar, abrió la boca sin decir nada, movió las manos en círculos, agitó la cabeza en batiente y, de pronto, clavó el mentón contra el pecho. Se había quedado dormido, el pelo caído en desorden sobre la frente. Eccehomo no pudo más que ver en aquel momento lo que eran él y el otro: un padre destripado por la tristeza y el alcohol y un hijo en estado de perplejidad y pesadumbre.

Parecía un mamarracho y roncaba con acento animal. Jamás su papá se le antojó tan abandonado y solo, y nunca lo sintió tan cercano a él como en aquel instante. Lo levantó de la silla, le limpió la boca con su propio pañuelo y lo arrastró hasta la cama antes de que su madre y las otras mujeres lo vieran en ese estado. Hasta mucho después su imagen de orfandad en esa tarde le intrigó: ¿Cómo era posible que aquel hombre tempestuoso y colérico despertara tal pasión en personas sensatas y decentes, a sabiendas de las sórdidas historias que de él y de sus áulicos contaba todo el mundo? Era sabido que aupó la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán en el 46 solo para acabar de dividir a los liberales y ganar para su partido las elecciones presidenciales de ese año. También deberían haber sabido que permitió que los gamonales armaran a campesinos fanatizados en los páramos de Boyacá, mientras él miraba de soslayo y los opositores del gobierno padecían los estragos de un exterminio bíblico. Jamás disparó un arma, jamás nadie murió por su propia mano, pero sus palabras, su vindicta y sus odios estaban en cada muerto de cada día, de cada recodo, de cada camino, de cada pueblo de esta nación levantada sobre un tapiz de muertos.

>

Dieciséis años antes de morir del todo, Laureano Gómez había decidido ser presidente de Colombia. En ese entonces no sabía cuánto tiempo duraría en el poder, ni cuándo, cómo o de qué se moriría, si es que pensaba alguna vez morirse, pero sí que tenía que ser presidente. Fue por septiembre de 1949, diecisiete meses después del asesinato de Gaitán, el día del odio, el Bogotazo.

Llegó Laureano a la casa prestada del barrio La Soledad donde vivía —porque la propia la había quemado la turba liberal el 9 de abril—, junto con José Elías del Hierro, un político de su corriente y codirector del también incinerado periódico El Siglo, y un joven abogado conservador, representante a la Cámara, nacido en un pueblito camandulero de Antioquia, que cargaba los libros como un seminarista y hablaba todo el tiempo en una prosa poética seseante, otro político cagatinta de los que levanta este país como maleza. Los recibió la esposa de Laureano, María Hurtado, con una mirada de crispación. Apenas acomodó a los recién llegados en la estrecha sala, se llevó a su esposo para la biblioteca sin decir nada, y solo cuando estuvo segura de que nadie los podía oír, le dijo en un tono que él raras veces le escuchaba:

—Dígame que no es verdad lo que dijeron esta mañana en La Voz de Colombia.

—¿Qué dijeron? —respondió Laureano.

—Que usted va a apoyar la candidatura presidencial de Guillermo León Valencia para las elecciones de este año.

Laureano se puso pálido, después rojo y después otra vez pálido. Abrió los ojos, se mordió los labios, ensayó a dar dos o tres pasos, se volvió hacia su mujer y le dijo:

—Primero muerto.

María Hurtado Cajiao llevaba 33 años casada con aquel hombre, y sobrellevaba como mejor podía el papel de esposa de un político botafuego y camorrero, el mismo por el cual y tras el cual había abandonado el país tres veces los últimos cinco años, saliendo a las carreras para el aeropuerto con lo poco que hubiera podido echar en la maleta y desde allí a un país extraño. Porque cada vez que estallaba una revuelta o se ensayaba un golpe de estado todos clamaban a grito herido que la culpa la tenía Laureano.

María era una mujer discreta, culta, educada en París, un año mayor que su esposo, y hablaba muy pocas veces de política, pero cuando lo hacía su marido se veía obligado a tomar sus opiniones muy en cuenta. Se acostumbró desde temprano a pasar con saliva sus propias opiniones, que las tenía, limitándose a ordenar a la servidumbre el menú para el almuerzo del día, disponer de los asientos según a quien quisiera mantener lejos de su marido u organizar veladas de caridad con las señoras de los dirigentes del Directorio Nacional Conservador en beneficio de los huérfanos de la guerra. Sin embargo, sentía que su obligación era protestar frente a la posibilidad de que Guillermo León Valencia, hijo del poeta laureado de la patria, mal escritor, orador de corto vuelo, político chaquetero y sinuoso, bohemio irrefrenable y frecuentador de prostíbulos pudiera llegar a la Presidencia de la República solo por su linaje, sabiendo que su esposo se había ganado a pulso sus odios y sus amores y que siempre había declinado su candidatura para fomentar la de otros, tal vez menos capaces.

Para ella, que con los años había desarrollado su propio sentido de las circunstancias lejos de los vaivenes del partido, la situación del país era tan grave, pero tan grave, que el único candidato con los suficientes hígados para enfrentar semejante desmadre era el propio Laureano.

—Es hora —le dijo sin pasante— que te prepares para ser presidente.

Laureano la escuchó en silencio, no le respondió más que un «déjame pensarlo» y volvió a la sala, donde alcanzó a oír que el político antioqueño le decía a Del Hierro «…es como el poema sinfónico quintaesenciado».

Pasaron al comedor. María les sirvió una sopa de cebolla a la francesa, y Laureano se dirigió al político de mirada beatífica que estaba a su lado:

—¿Estaban hablando de Richard Strauss?

—Le decía al doctor Del Hierro que después de Wagner no hay otro músico que mejor encarne el élan germánico que Strauss.

—Lo conocí en Berlín en 1931. Fui con María al Konzerthaus a verlo dirigir Also Spracht Zarathustra. ¿Te acuerdas María?

María asintió.

—¿Sabían que perteneció al nacional socialismo? —preguntó ella, mirando a los tres hombres.

—Bueno, en realidad cometió el mismo error de muchos intelectuales alemanes —dijo Laureano—, y fue creer que para los nazis el problema judío significaba apenas un capricho pasajero que no desembocaría en una ordalía salvaje, como luego sucedió. De hecho, Strauss compuso una ópera… ¿Cómo se llamaba? —bajó la cabeza para recordar.

—La mujer silenciosa —respondió rápidamente el afable monaguillo.

—Esa misma —dijo Laureano asintiendo con vigor. Hizo una pausa mientras probaba la sopa. Todos esperaban que siguiera.

—Esa ópera la compuso en colaboración nada menos que de Stefan Zweig, que era austriaco pero judío. Yo creo que Strauss nunca imaginó que Hitler se atrevería a prohibirla por esa nimiedad. No le cabía en la cabeza que pudiera prohibir algo que tuviera la firma de Zweig y, sin embargo, fue retirada apenas en la tercera representación por orden del Führer. Para Hitler los judíos eran un cáncer que hacía metástasis en suelo alemán. Todos se equivocaron con ese pintorcillo austriaco de brocha gorda, incluso los judíos, o mejor dicho, primero los judíos. Cuando yo estaba en Berlín los judíos se habían tomado casi todos los puestos de comando de la nación, empezando por los del gobierno, que era socialdemócrata, siendo apenas, como eran, una cifra mínima en relación con el número de habitantes de Alemania. Los banqueros eran judíos, los periodistas también, los dueños de todas las empresas de espectáculos, los médicos notables y, obviamente, los dueños de los grandes almacenes y el comercio. Nunca creyeron que un partido minoritario, alimentado apenas de odio y miedo, pudiera transformar a los alemanes en unos asesinos a mansalva. Pero qué se podía esperar, si los judíos desarraigados carecen del más mínimo sentimiento nacional; ellos nunca fueron alemanes en verdad, solo fueron judíos. Me acuerdo que en ese tiempo la casualidad me puso en relación con una periodista joven, muy inteligente, que quería tomar datos sobre Suramérica porque estaba escribiendo un libro, y acudió a mí para que la documentara. En el curso de la conversación me di cuenta de que era judía, además de que era de muy fina inteligencia, de una gran sensibilidad espiritual, porque eso es característico de esa raza, una gran sensibilidad, arden como una llama. Cuando la conversación ya había rodeado lo suficiente para permitir hasta cierto punto una confidencia, le pregunté: usted es alemana, pero es judía, ¿verdad? Sí, me respondió. Entonces, dígame una cosa: en el caso de que se presentara una pugna entre los intereses alemanes y los intereses judíos, ¿usted de qué lado sentiría inclinarse su corazón y a dónde se dirigirían sus acciones? A los judíos naturalmente. Antes que todo soy judía, contestó ella.

José Elías del Hierro aprovechó la ocasión para citar a Max Nordau:

—Vuestra mentalidad, cristianos, no es la nuestra, nosotros no somos ni alemanes ni ingleses ni franceses; nosotros somos judíos.

Vino la mujer del servicio y recogió los platos. Luego volvió con una bandeja con pollo al horno y papas. Bebían solo agua.

Laureano chasqueó los dientes y dijo:

—Nada más ahora miren de nuevo a Alemania, lista para que un ebanista asuma el poder en la parte oriental. ¿Y saben en nombre de quién lo va a asumir? En nombre del Partido Comunista. Y no hay institución más típicamente judía que el comunismo. Desde Marx, desde Trotsky, desde Rosa Luxemburgo, todos judíos, todos comunistas. Estoy convencido de que el papel que va a desempeñar Alemania Oriental será restituir a los judíos su papel preeminente en Europa y mantener a Berlín como punta de lanza para la reconquista del Occidente cristiano. Ya lo verán. En cuarenta o cincuenta años volveremos a estar del todo bajo la férula del comunismo judaico alimentado por esa escuela formidable de la infiltración materialista que es la masonería. Eso es lo que muchos no quieren entender: que el drama que se representa hoy en el escenario del mundo no es una lucha de facciones, sino el combate definitivo entre la civilización cristiana y el neopaganismo materialista.

El político de mirada beatífica suspiró y enseguida movió la cabeza y los labios de arriba abajo. Pensaba en un discurso. María pidió permiso y fue a la cocina a ordenar el postre. Apareció con una fuente esmaltada y ella misma les sirvió dulce de guayaba, el preferido de Laureano, y después de María vino una doméstica y puso en cada puesto un vaso de leche de vaca sabanera. Al terminar, los hombres se levantaron y pasaron a la sala a fumarse un cigarrillo, se bebieron un café y se despidieron. Después Laureano se fue a su cuarto y, como todos los santos días, aun en los más aciagos, se acostó en su cama y durmió un rato.

Cuando despertó se fue al estudio, pidió un pocillo de café, puso el paquete de cigarrillos Pielroja sobre la mesa y comenzó a teclear el editorial que iba a aparecer en El Siglo al día siguiente. Terminó de escribir y se bebió otros dos pocillos de café mientras esperaba en el teléfono a la secretaria privada del Presidente de la República Mariano Ospina Pérez, a quien acababa de pedir una cita urgente. Cuando lo llamaron le dijo adiós a su esposa, la besó con afecto y salió manejando su Buick negro recién importado hacia el Palacio Presidencial. Mientras esperaba que el guarda le franqueara la entrada, muy probablemente vio a un lado el poste de alumbrado público donde la radio rebelde aseguraba haber visto el viernes 9 de abril de 1948 su cadáver colgando de las entrañas.

Me buscaron, pensó, me buscaron por toda la ciudad y no pudieron encontrarme, arrastraron hasta aquí el cuerpo del asesino, ese pobre diablo rosacruz que mató al demagogo liberal, lo trajeron tirando de la corbata y mientras lo insultaban, me insultaban a mí, lo tiraron cerca de este poste y miraron hacia las ventanas del palacio esperando ver mi sombra correr tras las cortinas, y como no me vieron me persiguieron entre las prensas del periódico y no me hallaron, entonces lo quemaron; husmearon, registraron hasta las torres de las iglesias y no pudieron. Con qué gusto me hubieran arrastrado por esta ciudad triste y lluviosa aquel viernes de asonada y me hubieran colgado de este poste de la lengua, de las vísceras, si me hubieran encontrado renqueando por la calle, si de puro milagro aquel coronel no me hubiera metido en un tanque de guerra y me hubiera llevado hasta un destacamento militar leal al gobierno para salvar mi vida, mientras la chusma infame que recitaba con odio mi nombre quemaba la casa, el carro, el periódico y todo lo que alguna vez tocó mi mano.

Una vez abrieron el portalón de hierro fue hasta el parqueadero y luego se dirigió a la casona presidencial. Entró sin saludar a nadie, atravesó los corredores de tapicería roja y llegó al despacho del presidente, donde el edecán lo hizo pasar de inmediato.

El presidente de la república, el ingeniero de minas Mariano Ospina Pérez, estaba en su escritorio revisando algunos documentos oficiales y levantó apenas la cabeza para señalarle el canapé donde solía recibir las visitas más formales. Cuando terminó, se acercó adusto y envarado a saludar a Laureano. Se estrecharon las manos fríamente, manteniendo las formas apenas, pero sin ocultar la antipatía que siempre se habían profesado en la política. El presidente, un hombre de mundo, rico y reposado, nieto del fundador del Partido Conservador, se sentó al lado de Laureano y sin hablar sacó de su bolsillo de paño gris ratón una pitillera de plata y le ofreció un cigarrillo sin filtro a su visitante. Ambos fumaron un rato en silencio preparando la artillería. Laureano comenzó con un par de formalismos: preguntó por la salud del presidente y por doña Berta Hernández, la primera dama. Después de las predecibles respuestas, arrancó:

—Quisiera hablar con su excelencia acerca del candidato conservador a las elecciones de noviembre.

El presidente lo miró sorprendido, lanzó una bocanada espesa y le dijo:

—Soy todo oídos, mi querido doctor.

—Usted sabe que mi vida ha estado dedicada a la defensa de la patria, los ideales conservadores, los principios cristianos y la institucionalidad, sin vacilación y sin obsecuencia.

—Lo sé bien, doctor Laureano…

El otro lo interrumpió con un gesto de la mano derecha:

—Déjeme terminar, por favor. He sacrificado mi bienestar, mi salud incluso, algunas veces he puesto en riesgo mi vida, la de mi familia otras tantas, me he desligado de amistades entrañables que parecían eternas, incluso, usted recordará, la del doctor Alfonso López Pumarejo, padrino de bautizo de mi hijo Álvaro, en aras de los principios supremos de la ortodoxia y del partido, fundado por el tío de su excelencia.

—Soy testigo, mi doctor Laureano, de sus sacrificios y estoy absolutamente seguro de que la patria, tarde que temprano, se los tendrá que reconocer —respondió el presidente—. Su vida es un libro abierto.

Laureano movió la cabeza con un gesto de contrariedad:

—No siempre, señor presidente, no siempre. Recuerde usted que el 9 de abril, amén del doctor Gaitán, el gran sacrificado fui yo, y recuerde también que usted entregó mi cabeza en bandeja de plata a los dirigentes liberales, para quienes era yo el principal escollo, y que por esa razón me tuve que ausentar del país un tiempo.

—Pero, doctor, no es la hora de venir a hacer reclamos, sobre todo ahora que el país… mire no más los liberales cómo pagaron mis gestos sinceros de reconciliación. ¿Sabía usted que esos badulaques preparan una moción de censura?

—Lo sé, doctor Mariano, estoy al tanto. También sé que, con la anuencia de algunos dirigentes de mi partido —Laureano regaló al presidente una mirada inculpatoria—, se está aireando la candidatura presidencial del doctor Guillermo León Valencia.

El presidente levantó las cejas y se dispuso a decir algo, pero Laureano no lo dejó:

—Esa postulación es inadmisible, inviable y contraria a la dignidad de la primera magistratura. Por eso pretendo lanzarme como candidato, aunque ello choque con mis preceptos más íntimos.

—Me sorprende usted, doctor Laureano —alcanzó a balbucear el presidente mientras se revolvía en la silla.

Laureano de nuevo lo interrumpió moviendo apenas sus manos largas y huesudas. Se levantó de su asiento y, parado frente a él, le dijo en tono mandón, como en sus mejores días de parlamentario:

—Quiero tener la absoluta seguridad de que las elecciones de este año las voy a ganar como candidato único del Partido Conservador. Le pido, en nombre del partido, de la patria, con todo el respeto que usted y su investidura me merecen, que me dé un margen de absoluta seguridad de que no habrá la más mínima posibilidad de que yo salga derrotado. O no me lanzo y lo denuncio a usted como un presidente que traicionó a su propio partido y, peor aún, que permitió que el país se hundiera en el abismo de una dictadura liberal.

El presidente contuvo la rabia, se centró en los hilos azulados que surcaban la gran nariz del Monstruo, en la pelambrera grisácea que emergía de su nariz vasca, y estuvo tentado de decirle que su esposa Berta tenía razón, que cuando estaban en la cama sobrellevando las miserias del poder, se tomaban unas copas de Rémy Martin y se entretenían poniendo remoquetes a sus adversarios, y que a Laureano ella lo había bautizado La Hiena Azul. Tuvo que entrecerrar los ojos para aliviar el picor que le produjo una nube de humo que venía de su oponente. Bajó la cabeza, respiró profundo un nuevo aire y le respondió en un tono contenido y comedido, sin tutearlo (no se tuteaban porque en aquellos días solo los hombres de mundo muy íntimos entre sí o los afeminados tuteaban):

—Usted sabe, doctor Laureano, cuál es mi carácter y cuán profunda es mi vocación democrática.

Se irguió para ponerse de frente a su oponente, para que no cupiera la menor duda de que el que hablaba era el presidente de la república y no un conmilitón cualquiera.

—Recordará que durante el 9 de abril, en esta sala donde ahora estamos, los liberales me pidieron, con irritable insistencia, que le entregara el poder a una junta cívico-militar. Sostuve entonces, y me ratifico hoy, en que mi deber ante la historia es preservar la majestad de la república, y que vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Mi decisión ahora es entregarle el poder al que gane limpiamente las elecciones de noviembre.

Mentía de manera calculada, midiendo cada palabra. Él y su visitante sabían que la sinceridad, la lealtad y la honradez estaban proscritas de la política colombiana, y que tarde o temprano, por disciplina partidista y por conveniencia histórica, se pondría del lado de aquel hombre sectario y rencoroso. Mientras Mariano hablaba, Laureano lo escrutaba sin disimular un vitriólico desdén en los labios, porque siempre había considerado al presidente un consentido de la vida, un inmerecido heredero de la fortuna y el poder, apenas un petimetre economista de mentalidad contemporizadora, un financista de silueta elegante que, cuando había que dar el debate político, recogía la cartera de los papeles económicos y abandonaba el recinto porque aquella brega le parecía repugnante; en fin, un político de medianías, demasiado tibio para un país que requería mano dura, porque —y varias veces lo había dicho— Colombia es un país genéticamente violento, y el oscuro e inepto vulgo solo entiende si la autoridad es ejercida con toda la fuerza y la garra del poder.

El timbre de un teléfono los estremeció. Buscaron ambos con la mirada el escritorio de nogal de donde venía aquel sonido. El presidente se acercó, levantó el auricular y pidió no ser interrumpido; luego caminó hasta la ventana del despacho, miró la Plaza de Bolívar, levantó la vista a la tarde abovedada de aquella ciudad desapacible mientras sentía el martillar de la voz de zarpa aullando acerca del peligro que significaba entregarle el poder al Partido Liberal.

Casi sin querer vino a su mente otra tarde fría como esa, la capota gris del cielo de Lieja, el viento que barría los restos del día. Su tío, el general Pedro Nel Ospina, embajador plenipotenciario en Bélgica y quien llegó a presidente más joven que él, lo inscribió en un curso corto en el Instituto Montefiore unos meses antes de la primera guerra. Una tarde de viernes lo llevó de paseo a conocer un teatro de marionetas, los tchantchés, unos muñecos viejos de cabeza dura y nariz roja que parloteaban en un valón indigerible una cháchara cascada, muy parecida a la que ahora desgajaba aquella voz curtida que sin remedio lo devolvía a la sala desde donde se manejaba este país frío y montañoso que ahora se le iba de las manos y era una sola costra sanguinolenta de la que brotaban sangre y pus. Las guerrillas liberales dominaban los Llanos Orientales, los campesinos se armaban en la cordillera y los pájaros, una fuerza de choque creada por los dirigentes del partido de gobierno, perseguían con saña a todo aquel que se hubiese amotinado el 9 de abril y los sangrientos días que le siguieron. En medio de aquel desmadre, quince días antes, en el Senado de la República, a unos pasos del Palacio Presidencial, un congresista conservador pasado de whiskies y empuñando una Smith and Weson había asesinado sin despabilarse a dos representantes liberales en una sesión transmitida en directo por la radio para todo el país. El clima político daba para todo, incluso para pensar en una guerra civil. Y Laureano lo sabía y lo explotaba.

Laureano creyó que el ensimismamiento presidencial provenía del pasmo que habían producido sus palabras, y entonces decidió jugarse la carta del destino: le dijo, mirándolo muy fijo, acentuando cada palabra para provocar espanto, que si los liberales, que eran mayoría en el Parlamento, lograban llevar adelante un juicio contra el presidente, lo declaraban incompetente y conseguían destituirlo, la guerra civil sería inevitable. Mariano había oído ya aquel rumor y lo creía, pero entendía que había otra guerra, no menos dañina ni menos invisible, que se jugaba con infundios y mentiras, y que el hombre que tenía en su oficina era experto en el arte de la intriga. Sin embargo, pensó: ¿y si lo que dice es verdad? ¿Qué pasará conmigo si los malos augurios de La Hiena Azul llegan por lo menos a cumplirse? Buscó con la mirada el portarretratos de plata con la foto de su esposa sobre el escritorio: la mujer que lo miraba era una matrona de decisiones instantáneas e intrépidas y le respondió que le hiciera caso esta vez. Volvió a mirar a Laureano, como escrutando en su rostro el trazo fugaz de la mentira y movió al mismo tiempo la cabeza como si quisiera decir, estoy de acuerdo.

Y cuando ya el cenicero de la oficina de gobelinos y oleos de escenas patrióticas estaba lleno de colillas y cigarrillos a medio consumir, a sabiendas de que no podía dejar que la historia lo señalara como el presidente conservador que permitió a los liberales hacerse con el poder, Mariano dijo, con el acento de eses espesas propio de los antioqueños, que no solo le daría todo su apoyo para llegar a la Presidencia de la República si ese era su querer, sino que además, a partir de aquel momento, deberían comenzar a frenar cualquier intento de los liberales por deponerlo.

Sólo en aquel momento el Monstruo pareció respirar sin afugias. Fraguó un asomo de sonrisa, se levantó satisfecho, apagó el último cigarrillo sobre el cenicero de marfil, le estrechó la mano al presidente y enseguida sacó una hoja del bolsillo interior de su saco. Se la alargó a Ospina: era la lista de los gobernadores que debía nombrar de inmediato para garantizar el éxito de la campaña presidencial. En ella figuraban políticos recalcitrantes y sin escrúpulos dispuestos a obliterar cualquier intento opositor y a atemorizar a los liberales remisos, de tal manera que el 27 de noviembre de 1949, la fecha prevista para las elecciones presidenciales, ningún liberal fuera tan intrépido como para acercarse a votar. El presidente, que desconfiaba de Laureano pero desconfiaba más de los liberales, decidió castigarlos por su retiro del gabinete, sus intenciones golpistas, por no fiarse de él, por no ayudarlo, y resolvió ponerlos a raya de una vez por todas. Esa misma semana declaró el estado de sitio y suspendió las garantías individuales, puso mordaza a la prensa, cerró el Congreso y dio vía libre para el asalto de poblaciones insumisas, la quema de directorios políticos y la defenestración de opositores.

>

El día de la posesión de Laureano Gómez, el 7 de agosto de 1950, Deogracias Almanza organizó una fiesta en la casa de los Agustinos a la que invitó a Rafael Lema Echeverri, Marino Jaramillo, Samuel Ocampo y otros prominentes laureanistas de Manizales, clientes suyos y a quienes trataba de manera obsequiosa, como si además de su barbero fuera su mozo de espuelas. Cuando llegaron les sirvió un espumoso nacional y puso en la radiola Aída, en la versión de Mario del Mónaco y Renata Tebaldi. En el acto tercero, cuando el padre de Aída le reclama su falta de patriotismo, el barbero impuso silencio, se levantó y con su voz, una de esas voces que solo sirven para cantar en fiestas familiares, siguió al etíope:

Flutti di sangue scorrono

sulle città dei vinti

Vedi? Dai negri vorti

si levano gli estinti,

ti additan essi e gridano:

Per te la patria muor!

Aplaudían todos a rabiar. Todavía cantando, detuvo sus ojos en Eccehomo, el menor de sus hijos, que a sus dos años revoloteaba a la vera del papá. Lo alzó victorioso como si fuera un trofeo, juntó sus ojos con los negros del niño que se balanceaba en el aire y volvió a decir aquella parte del recitativo. Sin entenderlo, solo contemplando aquel fulgor intenso, Eccehomo aprendió el sentido del pavor y tal vez, en ese momento, nació en él aquel desasosiego que le acometía cada vez que escuchaba ópera. Sin embargo, y aquí el destino nos depara una ironía, los discos, aquellos acetatos gastados de esa música dramática que lo incomodaba cuando chico, fueron lo único que quiso conservar una vez murió su padre, solo para oír un recitativo o una que otra aria en noches de aguardiente y recuerdos conjurados.

Muchos años después, en una noche sombría y tormentosa en casa de su hermano León, junto a la Luxemburgo, una de esas noches pasadas por licor en las que el cerebro se extravía y se dedica a exorcizar los malos recuerdos, pudo oír aquella parte que le había dedicado su padre joven y triunfal, cantando como si fuera el nuevo himno que habría que entonar desde aquel día en adelante:

Olas de sangre corren

por las ciudades de los vencidos.

¿Ves? De los negros remolinos

surgen los muertos.

Te señalan y gritan:

¡Por ti la patria muere!

A las cinco de la tarde se apagó la música porque iba a comenzar el acto de posesión. Sonó el himno nacional, se obligó a todos a ponerse de pie, llevar la mano derecha al corazón y cantar a todo pecho aquellas estrofas insoportables, un plañido compuesto para un acto de colegio de provincia nada menos que por el presidente Rafael Núñez, que si no fuera porque un piadoso compositor italiano de pasada por Colombia adecentó con su música, pasaría como el himno a la medida de una ópera bufa bananera:

¡Oh gloria inmarcesible!

¡Oh Júbilo inmortal!

¡En surcos de dolores

El bien germina ya!

Al terminar el himno se sentaron, bajaron la cabeza y se dispusieron a oír con gravedad el discurso del nuevo presidente. Estaban pegados a la radio, solemnes y tensos. Del aparato apenas salía la tos seca de un invitado nervioso, una silla que alguien corría cerca del micrófono, la voz lejana del jefe de protocolo dando órdenes de último momento. El locutor de la Radio Nacional, un hombre con voz de organillero, presentó al nuevo presidente de la república y enseguida comenzó aquel graznar de nicotina ensayando en las primeras frases la modulación altisonante con que soñó mandar a todos a callar y obedecer desde ese día en adelante.

Se podía adivinar la escena detrás del paño que cubría los parlantes: un hombre ya viejo, enfermo y canoso convencido de estar predestinado a salvar de la barbarie, ni siquiera su irrisoria alma, sino toda una civilización. El traje de levita gris sobre la banda tricolor ancha y brillante, el pelo entrecano lustroso y fijado con firmeza al cráneo, las gafas de carey negras y los ojos grises siguiendo detrás de los lentes el discurrir de letras cinceladas en fragua de vanidad y odio, mientras los brazos se elevaban por encima de su cabeza una y otra y otra vez invocando a Dios, como si su sola mención ya pudiera aliviar tanto dolor, lavar tanta sangre.

El discurso era una sarta de bisutería moral y fuegos fatuos. De tanto en tanto pausaba la perorata para beber de un vaso y oírse a sí mismo mientras Rafael Lema, uno de esos lamentables escritores grecocaldenses que atiborraban las páginas del periódico local, repetía en la sala de Deogracias a cada frase: «¡Qué discurso! Pero ¡qué discurso!». El parloteo parecía de nunca acabar, pero, cosa maravillosa, hasta los oradores colombianos se cansan de hablar paja, y después de hora y media al fin se dijo el célebre «He dicho», y en la casa de los Agustinos pudieron entonces los hombres levantarse de las sillas afelpadas, volver a aplaudir, abrazarse, brindar por la vida próspera y feliz que se anunciaba y poner en la radiola cantantes engolados de voz de seda: Alfonso Ortiz Tirado, Tito Schipa y Juan Pulido.

Alguien trajo una botella de brandy y entonces, después del segundo trago, comenzó la parte más temida de toda reunión nacional, aparte claro está de la conversación política: la declamadera. Uno de los presentes, el poeta local Belarmino Arana, se levantó, carraspeó, se organizó el corbatín, y abusando del vibrato de la voz anunció:

—Ahora para ustedes, del eximio poeta nacional Eduardo Carranza, «Poema con una salvedad»:

Todo está bien: el verde en la pradera,

el aire con su silbo de diamante

y en el aire la rama dibujante

y por la luz arriba la palmera.

Todo está bien: la frente que me espera,

el agua con su cielo caminante,

el rojo húmedo en la boca amante

y el viento de la patria en la bandera.

Bien está que se viva y que se muera.

El sol, la luna, la creación entera,

salvo mi corazón, todo está bien. ◇

ii

Ramón Nonato Almanza, barbero de Pamplona, Norte de Santander, de treinta y siete años, católico, conservador y algo taciturno, fue reclutado a la fuerza por el gobierno para combatir en la llamada Guerra de los Mil Días a los facciosos liberales del general Rafael Uribe Uribe. Su esposa, Severina Blanco, que tenía entonces veinticinco años y estaba embarazada, lo despidió una mañana de abril del año 1900. Le dejó de recuerdo un beso largo y tibio y le pidió que volviera pronto para que cuidara del hijo que estaba a punto de llegar. El obispo de Pamplona les dijo a los reclutas que no se preocuparan, que pronto volverían, que iban encomendados a la Virgen, y enseguida asperjó agua bendita sobre los machetes y los fusiles Gras de la mesnada, bendijo los petos de tela ordinaria bordados a las volandas con una cruz adelante y una imagen de la Virgen del Carmen atrás, y gozoso los envió al degüello.

Ciento cincuenta mil hombres marcharon los largos y corajudos 1.128 días que en realidad duró esa guerra, al cabo de los cuales cien mil quedaron tendidos en el erial republicano. Entre ellos, Ramón Nonato. Mientras su esposa Severina pujaba con el alma en medio de un parto transido y doloroso, el pobre barbero de Pamplona agonizaba entre las zanjas en el campo de Palonegro, una hoyada del infierno que arrastró hacia la muerte a quince mil combatientes en quince días, casi todos pasados a machete y yatagán. A la misma hora de la tarde que en Pamplona paría ella con denuedo a Deogracias Almanza, las dos y doce del 20 de mayo de 1900, su esposo boqueaba sintiendo el almizcle podrido de la sangre coagulada, viendo sobre un cielo de azul inmerecido el revolotear de los gallinazos, abrazado al resistero, a la sed, al dolor, a la insoportable certidumbre de que iba a morir sin ver a su mujer y a su hijo recién nacido.

Deogracias Almanza aprendió a leer, a escribir y a hacer cuentas con sus hermanas mayores y, faltándole padre que le enseñara el oficio de barbero, el de su abuelo y el de su bisabuelo, que motiló al mismísimo general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, lo tuvo que aprender de su tío José del Cristo, quien además le insufló la pasión por la ópera, la obligación a los ideales conservadores y el odio a los perros liberales. Cuando volvió a arrancar la violencia, por 1930, Deogracias estaba casado y ya era afeitador hecho y derecho, godo, sectario y católico a machamartillo que rezaba a mañana, tarde y noche rosarios, coronillas y novenas, le pedía a la Virgen de Fátima la conversión de Rusia y creía a pie juntillas que los judíos habían matado a Jesús y que los liberales eran masones y comecuras.

Como su tío José del Cristo le había enseñado que la venganza estaba justificada en la Biblia y que había que cobrar ojo por ojo y diente por diente, tío y sobrino se juntaron con otros vecinos de Pamplona para matar al alcalde de Chinácota, un tal sargento Tarazona, el mismísimo perro liberal que había asesinado en el atrio de la iglesia del pueblo al padre Gabino Orduz, y puso su caballo a que se le meara encima delante de todos en aquel cagadero de cobardes. El Directorio Conservador de Pamplona llamó en sigilo a los jóvenes intrépidos de aquel pueblo donde siempre había imperado el Partido Conservador, y les dio el encargo de defender a sangre y fuego la dignidad y el honor maltrechos del partido. Debían vengar la sangre del padre Orduz. Y fue en aquella hora, al recibir aquel mandado, cuando el joven Lázaro, el más impetuoso de todos, remató su discurso diciendo: «óiganme bien, hablo ahora como en su día lo hizo Matatías Macabeo: los días en que triunfan la insolencia y el descaro son los días de la subversión y de la ira y este encargo de vengar sangre sagrada lo vamos a cumplir hasta la muerte, la de ellos o la de nosotros». Entonces juntaron las manos y las voluntades, decidieron que de allí en adelante se iban a nombrar Los Hermanos Macabeos y que se proponían defender, con su sangre si fuera menester, la existencia y los principios sacrosantos del Partido Conservador. La primera tarea, estaba claro para todos, era dar cuenta del desalmado sargento Anselmo Tarazona.

El sargento, que no por ser liberal desmerecía de costumbres precisas y metódicas, se emborrachaba todos los viernes en la noche en Puerto Machete, el barrio de las putas de Chinácota. Allí gastaba la munición disparando al aire mientras correteaba a las muchachas. Los Macabeos bajaron de Pamplona, ya alta la noche cuando el jolgorio iba pasando, contuvieron las voces, apagaron los últimos cigarros, cerraron las salidas del barrio, cortaron las escasas luminarias que quedaban, degollaron a los hombres que escoltaban al sargento y, como sombras de rabia y de silencio, fueron de puteadero en puteadero buscando al homicida hasta que lo encontraron roncando la borrachera sobre una mesa y sin camisa. Todos a una le vaciaron la carga de sus Máuseres en la cabeza, en el peludo pecho, en la descomunal panza. Le dejaron de responso un crucifijo en medio de la frente.

Al día siguiente Pamplona se despertó sitiada por la policía liberal esperando un baño de sangre. Desde Bogotá, el recién posesionado presidente Enrique Olaya Herrera tuvo que enviar a marchas forzadas un contingente militar para evitar más escaramuzas, y Laureano Gómez amenazó desde el Parlamento con iniciar una guerra civil si tan siquiera un conservador de Pamplona era alcanzado por una bala liberal. En secreto llegaron órdenes del Directorio Nacional Conservador para que el comando Macabeo fuera llevado por un grupo de baquianos en medio de la cordillera hacia el centro del país, hasta Manizales, un inexpugnable reducto conservador.

Alguien les dijo que la ciudad, que había sido destruida dos veces por incendios en el año 25 y en el 26, estaba siendo levantada de nuevo por una compañía de arquitectos europeos a imagen y semejanza de las viñetas francesas de la Belle Époque, con quintas normandas rodeadas de sauces melancólicos, palacetes de columnas dóricas atiborrados de repostería ornamental y una catedral en concreto de un gótico indescifrable. La ciudad, levantada por siervos antioqueños a mediados del siglo xix, se había convertido en una parada obligada entre la provincia del Cauca y Bogotá, y había prosperado de tal manera que se había dado el lujo de tener banco propio y construir el cable aéreo más largo del mundo. Todo esto lo habían hecho a punta de arriería y tráfico de mercancías. A la vuelta del tiempo los hijos de los fundadores se habían afrancesado, no se sabe cómo: escribían poesías vesperales, églogas y cántigas, y terminaban las tertulias cantando arias operáticas mientras pasaban el coñac con habanos Montecristo.

Un viejo general conservador, reliquia de la Guerra de los Mil Días, era el alcalde inamovible de Manizales, y ofreció darles asilo a los conspiradores y protegerlos de cualquier intento del gobierno central por capturarlos. Los conservadores de Pamplona dispusieron de una recua de mulas para que los Hermanos Macabeos emprendieran el camino del exilio. Entre ellos iban Deogracias Almanza, su esposa Adelaida Plata, el hijo de los dos —el pequeño Álvaro Pío—, el joven Lázaro —hermano de Adelaida—, el tío José del Cristo y su señora Lucrecia Berbeo, Joaquín Araque y el cojo Flórez, y junto a ellos, sus mujeres insomnes y sus niños perplejos, más una peonada de mestizos de carga leales hasta la muerte.

Pasaron primero por los páramos sinuosos de la cordillera Oriental, bajaron luego por desfiladeros en contra de los vientos lacerantes de septiembre hasta el valle del río Servitá y acometieron el paso del cañón del Chicamocha, vadearon ríos fragorosos en pleno invierno, transpusieron de nuevo la cordillera rodeando con pavor los cerros traicioneros de la Sierra del Cocuy, hicieron el camino de Ventaquemada por donde alguna vez pasó Simón Bolívar, pasaron de largo por Bogotá, atravesaron de noche con sigilo, apenas tanteando, el rio Lagunilla para evitar el pueblo liberal del Líbano, se perdieron por entre los riscos congelados que bordean el nevado del Ruiz, franquearon tiritando el Santa Isabel y después de un mes de marcha, ateridos y azulados los niños, calentados en los últimos vahos de las mujeres, descamisados los hombres y perdidas las esperanzas todos, sin provisiones, casi sin mulas, pero vivos, llegaron a Manizales por el camino de La Elvira.

La ciudad se extendía de oriente a occidente ahorcajada sobre el filo de la cordillera y, agarradas de sus faldas, las casas luchaban contra el principio de la gravedad y el buen sentido de la topografía. Para llegar al centro había que subir y bajar por calles empedradas, estrechas y retorcidas. A pesar de aquella geografía arbitraria, el centro era metódico y limpio, de cuadrículas prolijas, edificios aderezados y almacenes repletos de abarrotes y mercaderías importadas.

En las cuentas de los recién llegados era viernes 16 de octubre de 1931, pero por el silencio y la quietud de aquella villa parecía un domingo perfecto. Anduvieron con la escasa recua durante un buen rato, desconcertados y exhaustos. Al final se detuvieron en el centro del pueblo donde había una plaza y una catedral en construcción, una armazón babélica de cemento y vigas de hierro que ocupaba toda la manzana. Se arrimaron a la iglesia esperando encontrarla llena hasta las naves, como debería suceder un buen domingo, porque terminaron por pensar que en la oscuridad del páramo, en el aturdimiento del mal de la montaña, habían sido confundidos y se les habían extraviado al menos dos días. Pero los inmensos portalones de madera labrada estaban cerrados. Se arrodillaron en el centro de la plaza pidiendo al cielo una señal, cuando Deogracias, que había desarrollado oído de músico, alzó la mano y le señaló a su tío la dirección de donde provenía una melodía lejana. Luego todos oyeron, más cercana esta vez, la algarabía. Sonaba una fanfarria y después, muy cerca del parque, comenzó a oírse La Marsellesa. Se llenó de gente la plaza por los cuatro costados y algunos de los que venían adelante comenzaron a quemar voladores. Después apareció una caravana de automóviles descapotados. En el primero, un Ford Victoria lustroso y amarillo, venían tres mujeres de pelo corto, con un cetro en las manos y una corona en la cabeza, los labios acarminados, saludando sin cansarse. Luego apareció otro carro negro, reluciente y largo, un Packard, donde venía al parecer el obispo y un par de monseñores. Enseguida un Ford gris también reluciente con un señor muy envarado, vestido de frac, que agitaba suavemente un sombrero de copa. Detrás a pie venía una banda de músicos, los niños de los colegios, una banda militar, un carriol lleno de hombres jóvenes con vestidos de paño y corbatín de seda bebiendo brandy en copas de cristal de Riedel, y más atrás otro Ford a cuyos lados se apiñaba una entusiasmada multitud vivando a un hombre trajeado de piloto con una corona de laureles en la cabeza que tomaba champaña a pico de botella. Después venía una bueyada y al final el pueblo llano.

Los recién llegados no salían de su asombro. Deogracias adivinó que aquel señor de bigote esponjado que tanto los miraba tenía que ser el general Pompilio Gutiérrez, héroe conservador y alcalde, y se fue tras él. Al rato apareció con los miembros del Directorio Conservador de la ciudad y los llevaron a todos, más o menos en sigilo, a un hotel lejos del centro. Camino del hotel les contaron a los Hermanos Macabeos y sus familias que era carnaval, que era viernes en efecto y que lo que ese día celebraba todo el mundo era la llegada por primera vez de un avión a Manizales, una reliquia que aún tenía los agujeros de metralla que le había propinado el Barón Rojo, una nave milagrosa que el héroe francés de la Primera Guerra, el gran René Fonk en persona, había pilotado, y que ahora el capitán Pierre Armand de Chateauvieux, otro combatiente francés al que habían herido varias veces sobre los campos de Alemania, traía a la ciudad. Una prueba de la llegada del progreso a estas breñas inauditas, decían levantando los brazos como si estuvieran recitando un soneto de Darío. Un señor dijo que aterrizar un avión ya no tenía gracia, pero que hacerlo en estos Cárpatos (lo dijo dos veces) era una proeza digna de un hijo de Ícaro. Otro de pronto arrancó a recitar: «El aviador se pierde entre las blancas nubes y pienso entonces que ha entrado en el nimbado cielo y que salir de allí le impiden los querubes». Todos aplaudieron, incluidos los recién llegados Macabeos.

Mientras los ayudaban a instalarse en el hotel fueron insistentes en pedirles que por si acaso se mantuvieran discretos en sus cuartos, que una de esas noches los llevarían a conocer a los notables y a las reinas del carnaval, y si se podía al capitán De Chateauvieux, el hijo de Ícaro. Dos noches después aparecieron por el hotel unos emisarios llevándoles una ropa dieciochesca. Había un baile de máscaras y era la oportunidad que esperaban para presentarles al resto del notablato local. En medio de la fiesta apareció el general Gutiérrez disfrazado de Cyrano, los saludó, los abrazó, les agradeció la vindicta que habían oficiado contra el sacrílego sargento y les presentó a sus majestades Rita Primera Reina de los Estudiantes, Maruja Primera Reina de los Carnavales y Ofelia Primera Reina de los Poetas; conocieron, disfrazado de Asterix, al piloto Pierre Armand de Chateauvieux, y en la madrugada, todos borrachos, los declararon huéspedes ilustres de la ciudad.

Sin embargo, como dicen, lo bueno no dura, y al cabo de unos meses, cuando se creían a salvo de toda contingencia, apareció un funcionario investigador escoltado por una cuadrilla de policías liberales. El funcionario se instaló en la alcaldía y exhibió ante todos un decreto especial expedido por el ministro de Guerra general Agustín Morales Olaya, mediante el cual se ordenaba abrir una investigación meticulosa y exhaustiva sobre los sucesos de Chinácota. Citó a los conjurados, entre ellos Deogracias Almanza, los hermanos Araque, al joven Lázaro Plata y al cojo Flórez, compañeros en el crimen y en la travesía. El alcalde los llamó aparte y les dijo que no se preocuparan, que aquello no iba a llevar a nada, que en este país todas las investigaciones eran exhaustivas y que lo que debían hacer era negar cada uno de los cargos, mentir sin ruborizarse y declararse inocentes. Mientras el alcalde les hablaba, a diez pasos de su oficina el funcionario investigador preparaba con minucia burocrática los folios sobre los cuales iba a asentar las declaraciones, sacaba del escritorio de madera rústica que le habían prestado un frasco de tinta, el secante y la pluma, limpiaba la silla, se enjuagaba la frente, tosía brevemente para aclarar la voz y llamaba uno a uno a los citados.

—Preguntado —comenzaba en medio de pomposo carraspeo antes de hacer cualquier requerimiento—. ¿Conoció usted u oyó mentar en el municipio de Pamplona a los Hermanos Macabeos?

Lázaro Plata, el hermano menor de Adelaida, el más despierto y avisado de todos, se desentendió de las recomendaciones del alcalde y pretendió burlarse del investigador especial, un cartagenero atildado, de cara redonda y dicción musical:

—Efectivamente. Cierto día oí al padre Barrera mencionar a los Macabeos, los hijos de Matatías, llamados Judas, Juan, Simón, Eleazar y Jonatán.

El funcionario investigador anotó cada uno de los nombres que le dio Lázaro.

—Preguntado: ¿puede usted informar a este despacho los apellidos de las personas que usted acaba de mencionar?

—Creo que el apellido de ellos es precisamente ese, Macabeos.

—Preguntado: ¿conoce usted la dirección donde residen los mencionados Macabeos?

Lázaro, que había comenzado aquella charada muy divertido, ahora se notaba perplejo, mientras el chupatintas esperaba impasible la respuesta.

—Quiero decir que... usted no entiende, están en la Biblia.

El funcionario investigador paró de escribir y reparó en Lázaro. Sin cambiar el tono de voz le preguntó:

—¿Quiere usted decir que las respuestas que acaba de deponer solo pretenden hacer mofa y guasa de la ley?

—Quiero decir que los únicos Macabeos que yo conozco están en las Escrituras, y que se levantaron justamente contra la invasión y la injusticia.

El funcionario investigador se paró de su asiento, se acercó al joven pamplonés y lo miró muy fijo, tanto que logró doblegarlo y lo obligó a posar la mirada sobre el piso de madera lustrada.

—Señor Lázaro, le prevengo. Usted se cree muy listo, pero recuerde que a cada santo le llega su día, y yo estoy a aquí para esperar el día de los santos Macabeos.