Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Demipage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El retrato de una comunidad caracterizada por la violencia y la brutalidad.

Daniel vuela su cometa en la barriada limeña donde vive. Unos niños mayores se la piden y él la presta. No consiguen volarla; le dicen que es una mierda. Cuando Daniel se la pide de vuelta, ellos le obligan a que la rompa ahí mismo y le dan un puñetazo.

Los niños muertos es una novela de iniciación a la crueldad. Sin concesiones, con una precisa escritura de alta velocidad, Richard Parra reconstruye lo cotidiano de una comunidad vista como infierno social. Un peregrinaje histórico que entrelaza la corrupción y la infancia, la miseria y la religión, la intimidad y el crimen.

Sumerjanse en la realidad abrupta de la barriada de Morales Duárez a través del recorrido de un niño nacido en este infierno social.

FRAGMENTO

Daniel y sus padres viven en una casa ubicada a la entrada de un pasaje sin asfaltar. En el primer piso, se halla la sala, la cocina, el baño, y el corral con la casita de Lobo. En el segundo, dos dormitorios y un ambiente en donde Micaela tiene una máquina de coser con la que confecciona ropa para venderla en la calle.

LO QUE PIENSA LA CRITICA

El peruano Richard Parra se muestra sensible y certero para retratar un universo donde la corrupción nunca es mágica. Su exigencia política se corresponde con la literaria. -

Marta Sanz, El País

Se alterna la infancia y la edad adulta de los padres de Daniel, su pasado y su presente, y gracias a ese recurso percibimos el trasfondo de barbarie heredada, abusos y abandonos repetidos que ha ido marcando a las diferentes generaciones. […] Un texto, en fin, vivo e intenso que sabe hablarnos de la violencia y la pérdida como testamento y destino. -

Ernesto Calabuig, El Cultural

ACERCA DEL AUTOR

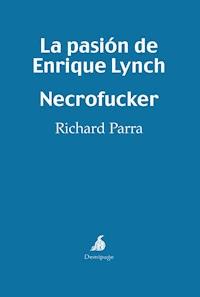

Richard Parra es un escritor peruano (nace en Lima en 1976) viviendo en Nueva Yorka y que ya ha demostrado su talento literario con dos novelas cortas:

La pasión de Enrique Lynch y

Necrofucker.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Richard Parra

Los niños muertos

Editorial Demipage

Pez 12, Madrid 28004

00 34 91 563 88 67

www.demipage.com

Los niños muertos, primera edición, octubre 2015

© Demipage, 2015

© Fotografía de la faja Wendy Pérez

ISBN

978-84-942217-0-5

Depósito legal

M-29570-2015

Impreso en Estugraf

Queda prohibida toda reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático.

Demipage

presenta a

Richard Parra

en

Los niños muertos

a Susana, Edita, Ana, Luis, Diego y Gerardo

Somos criaturas muertas al nacer y hace tiempo que nacemos de padres no vivos: y eso nos encanta cada vez más.

Dostoievski / Memorias del subsuelo

PRIMER ACTO

1

Un carro derriba a Micaela mientras vende camisas escolares en la avenida Abancay. El conductor, un taxista borracho que se fuga, se la llevó de encuentro junto a cinco ambulantes más. Una vendedora de chicharrón resulta muerta. Los heridos quedan tumbados en la pista y los transeúntes se aglomeran alrededor. Transcurren quince minutos y todavía no llegan los bomberos. Solo un guardia civil panzón que dice «circulen, circulen».

Un anticuchero decide subir a los heridos a unos taxis. A la fallecida, la cubren con cartones. La sangre y sus sesos se esparcen por el asfalto.

Unos pirañitas se pelean por el chicharrón tirado y los zapatos de la difunta. Luego la destapan y la bolsiquean. En la barriada, Simón se entera horas más tarde. El ferretero de Cárcamo, Gilberto Garay, el único negociante de la zona que cuenta con teléfono, le avisa con un ayudante.

—Maestro Simón —le dice el joven—, llamaron a don Gilberto. Dicen que atropellaron a tu mujer. Que está en el Dos de Mayo.

Hay apagón y Simón no tiene con quién encargar a Daniel. Así que ambos caminan hasta el paradero de Cárcamo. Abordan un destartalado colectivo —un Ford en donde viajan personas provenientes de las chancherías. Llegan al Puente del Ejército y toman un taxi hasta el Hospital Dos de Mayo, una opaca edificación del siglo xix.

—Enfermera —dice Simón—, puede decirme dónde está la señora Micaela Rabanal.

La enfermera sigue en lo suyo. Llena unos formularios, habla por teléfono de modo cortante al tiempo que cuchichea con el guachimán, un grandulón que responde al apodo de Negro Baby.

Daniel nunca entró en un hospital. Solo conoce la posta médica de la barriada de cuando una monja lo vacunó contra el tétanos después de lastimarse con un alambre de púas en los alrededores de El Montón.

Frente a Daniel y su padre, yacen dos obreros que cayeron de una tarima en Mesa Redonda. Uno tiene el hueso expuesto. El otro, la cadera rota. Más allá, un niño al que un perro mordió en la cara permanece paralizado, y, a su lado, una cocinera, a la que se le volcó una olla de caldo de gallina hirviendo en la barriga, chilla.

Simón insiste. Dobla un billete entre los dedos y se lo alcanza a la enfermera.

—¿Amiga, por favor, dígame dónde está la señora Micaela Rabanal?

La mujer se guarda el dinero.

—Espérate un rato, papito. Dame un cinco.

Llegan las víctimas de una explosión. Gente cortada. Una policía con un pedazo de balón de gas incrustado en la pierna. Ahora no hay camillas y colocan a los recién llegados en el suelo sobre unas lonas percudidas.

—Amiguito —le dice la enfermera—, me dicen que Micaela Rabanal ya salió de cirugía.

—¿Pero qué le pasó?

—Espérate al médico. Ahoritita sale y te explica. Pero espera afuera porque acá hay mucha gente y, no te molestes, pero estás estorbando. Yo te paso la voz.

Salen de emergencias y se sientan en las escalinatas de piedra del frontis del hospital, desde donde se observa un jardín en donde pernoctan locos vagabundos, indigentes y niños de la calle.

—¿Qué le pasa a mamita?

—Está enferma, Daniel.

—¿Y qué tiene?

—No sé, hijo. Todavía no me dicen.

De pronto, oyen un repique acelerado.

—¿Qué es eso, papi?

—Una campana, Daniel. Es que en el hospital hay una capilla. Seguro hay una misa.

—No —dijo una joven sentada al lado—. La tocan cada vez que alguien se muere.

—No, hijito —dijo Simón mirando a la chica con cólera—. Mami estará bien. No pienses mal.

Sale el médico con el mandil arremangado. Es un hombre con bigotes canosos, lunares de carne y una gruesa esclava de plata.

—Acabamos de intervenir a Micaela —dice—. La atropellaron, pero el carro no la golpeó directamente. Parece que se llevó de encuentro antes una carreta y a otros ambulantes y por eso no sufrió roturas, aunque sí contusiones en la cabeza y el tórax y tiene para unos días.

—¿Y el bebé, doctor? Micaela está embarazada.

—Lo perdió. Lo siento mucho, señor.

—¿Y puedo verla?

—Imposible. Además ya está dormida. Más bien, compre esta receta allá al frente, porque en la farmacia del hospital apenas hay medicamentos, y se lo deja a la enfermera o al guachimán. Deles el nombre de su mujer. Apúrese.

Simón compra lo que le ordenó el médico en los ambulantes de Grau, suero, antibióticos, analgésicos, y se lo entrega a la enfermera.

—Papito, si se te ofrece algo, mañana pregunta por mí. Soy Susana.

—Y ya no te preocupes, amiguito —agrega—, esta noche yo misma veré a tu mujer. Pero me hará falta algo para los cafecitos. Colabórame con un sencillo pues.

—Disculpe, señorita, pero me gasté todo en medicinas. ¿Está bien si le alcanzo algo mañana?

—Está bien, guapo. Por esta vez, te la perdono. Pero mañana voy a querer un café y dos bizco-telas y tal vez un budín con caramelo, si no, me resentiré.

—Y gracias por decirme «señorita» —dice la enfermera—, gracias por la tapita. Qué ocurrencia. Ahora, más bien, cuídate tú y también a tu niño. Ay, cómo me gustaría tener uno así.

Padre e hijo avanzan por el jirón Paruro del Centro de Lima con rumbo al Parque Universitario para abordar un colectivo. Fatigados, se sientan en una banca de fierro. Simón prende un cigarrillo y recuerda una reciente noticia: que en el Hospital Dos de Mayo hubo un rebrote de tuberculosis. Que se contagiaron médicos, pacientes, mujeres gestantes y recién nacidos. La culpa, dijeron en la radio, era de los ambientes hacinados y los equipos de ventilación malogrados.

Llegan a la barriada en un colectivo pirata pasada la medianoche. Caminan hasta el pasaje en la oscuridad. Simón recuesta a Daniel en su cama, en el lado donde duerme Micaela. Lo abriga con la frazada tigre. Lo besa. Cierra la ventana.

Baja a la cocina. Enciende una vela. Se sirve un pocillo de cañazo con manzanilla y limón. Lo toma de un tirón. Abre una bolsita de coca. Chaccha.

El rumor del río se escucha detrás, como si esa agua turbia escarbara la tierra negra del acantilado. El viento frío bate la maleza, se siente un agudo silbido, la calamina cruje. Algunos gritos, seguramente de noctámbulos viciosos reunidos alrededor de una fogata, vienen del otro lado de la ribera.

Lobo se echa entre sus piernas. Simón mete la mano entre el pelaje del animal. Le acaricia las orejas paradas, el lomo. Piensa en Micaela, en su hijo perdido. Ahora siente, temblorosa, su propia respiración.

4

Absalón atraviesa la Plaza de Armas de Celendín. Avanza hacia el barrio de San Isidro y luego pasa junto a una pestilente hondonada: el botadero de basura del pueblo.

Más adelante divisa los eucaliptos y pencas donde los viajantes, campesinos y arrieros atan sus bestias cuando bajan a Celendín por alguna diligencia. Absalón desata su caballo moro llamado Pinto. Amarra su alforja, que contiene sal, chancacha y manteca de cerdo, y monta.

Asciende por la colina hasta la capilla de San Isidro en donde los comuneros levantaron una enorme cruz de madera en 1943, pero que recién este año, que cumplió una década, bendijo el obispo de Cajamarca.

Sigue por el camino de herradura rodeado de pastos y tierra colorada, y se encuentra con la casa del ganadero José Goicoechea, el más pudiente de la zona. La siguiente vivienda es la de Lucas Merenciano, veterano combatiente de la guerra contra el Ecuador que se dedica a la venta dominical de chicha de jora.

En lo alto de la quebrada, de detiene en el pozo de Chequiak, a donde acuden por agua los pobladores de los numerosos caseríos del cerro San Isidro. Absalón llena su bota de cuero y remonta la Loma Sipra. Por fin llega a Pariapuquio.

Su casa, de adobe y tejas, está en medio de la explanada. La rodea un corral con un puñado de ovejas. Al entrar, encuentra a su mujer Juana con los dolores. Entonces, con su hermano mayor Melesio, manda a traer a la partera Melchora.

—Absalón —le dice Melchora—: te nació una hembrita.

Absalón se asoma al camastro sosteniendo un farol. Juana yace en la litera con la pollera levantada. Bajo sus piernas, las mantas acaba-ron manchadas con los flujos que expulsó al dar a luz.

—Carajo, Melchora, esto es una desgracia. ¿Cómo me va a nacer una mujer, pues? ¿Tan mala racha tengo?

—No hables tonterías. Y besa a tu hija, ingrato, que la Virgen del Carmen te castigará.

—Ya me castiga: garrapatas, cosechas perdidas y ahora una mujer.

—Castigo de nada. Bobadas de creenciero hablas. Esta niña te salió sanita. Yo que tú estaría contento.

—Oye, Absalón —dice Melchora—, ponte más agua a hervir, que necesitamos. ¿Hay leña?

Pero hace tiempo que la leña escasea en Pariapuquio y los caseríos vecinos. Ya no quedan guarangos. Así que a veces los pobladores cocinan quemando mierda de ganado reseca y tusas de maíz.

—Absalón —dice Melchora—, bota a ese perro, carajo. No vaya lamerla a tu hija con esa lengua cochina.

—No lo botes a mi perrito, Melchora —dice Juana—. Déjalo, que no está haciendo nada.

—Usha, usha —grita Absalón pateando al perro—. Fuera de acá.

Melchora le cortó el cordón umbilical a la recién nacida con una daga y la bañó con hierba santa y agua tibia. Es el primer parto de Juana. Temía a la hemorragia o a quedarse con el bebito muerto adentro.

Juana mastica unas hojas de zarzamora, las mezcla con su saliva y se las unta en el ombligo a su hija.

—Te llamarás Micaela como tu abuelita —dice aniñando la voz.

Melchora le coloca el fajero a la bebé, la envuelve con unos pañales confeccionados con las camisas viejas de Absalón y la recuesta junto a su madre. Luego, sin pedir permiso, Melchora se bebe una bocanada de cañazo de la garrafa.

—Quédate, Shorita —le dice Juana—. Es tarde. Hay un buen petate en el otro cuarto. Ya mañana ya te regresas para tu caserío.

—Ni hablar. Cipriano me pegaría.

—Quédate, Shorita, yo le explico.

—No insistas, Juana —le dice Absalón—. Mi compadre Cipriano sí que tiene su carácter. Medio chuco es. ¿Cuánto te debo, Melchora?

—Tú ya sabes, compadre: tu voluntad.

—Bueno, aquí te tengo un costalito con trigo y cebada.

—Una cosa más, Absalón —añade Melchora—: ¿no tendrás más cañazo?

Melchora sale de la casa, dice «salud, paisanos, es una mujercita» y se aleja por la trocha enlodada. Los vecinos entran. Las mujeres rodean a Juana. Los varones se mantienen distantes. Esperaban a que naciera un niño. Querían bajar a Celendín a emborracharse con Absalón.

—Entonces, hermano —dice Melesio—, ¿qué pasa? ¿Esta noche ya no hay borrachera?

—¡A la mierda! —dice Absalón—. ¡Vamos a chupar, paisanos!

—Nicanor, sácate la guitarra —dice Melesio— y cántate unas coplas de selváticas.

—¡A la Feliciana, amigos! —grita Absalón—. A olvidar esta mala racha.

3

Antes de llegar al Hospital Dos de Mayo, se detienen en una carretilla de chifa al paso de los ambulantes de la avenida Grau.

—Dos sopas wantán —pide Simón—, un aeropuerto, un chaufa de pollo y dos chichas.

Una muchacha les sirve la comida. Daniel se toma la sopa con sillao, pero, después de probar el chaufa, ya no quiere seguir comiendo.

—Come, Daniel, si no, te dolerá la cabeza —dice Simón.

—No, papá. Este arroz pica.

—A ver.

Simón prueba.

—No es ají, Daniel, es kion.

—No me gusta, papi.

—Déjalo pues.

Un obrero de construcción sentado al lado le dice a Simón:

—Si no se lo come el niño, ¿no me lo podría regalar?

—Claro, maestro —responde Simón—. Sírvase.

El hombre, un flaco con una manzana prominente, come aprisa. Luego tose y escupe.

Ahora padre e hijo se dirigen al patio del hospital y se sientan en la escalinata.

—¿Papito, mamá está tuberculosa?

—No, para nada. ¿De dónde sacas eso, Daniel?

—Un niño dijo que su hermano tiene tuberculosis y que está aquí internado.

—No, Daniel. Nada de eso. Tu madre ha sufrido un accidente.

—¿Qué le pasó?

—Un carro la golpeó, pero ella está bien.

—¿Un carro? Papi, quiero ver a mi mamá.

—Ahora no se puede, Daniel. Además, está prohibida la entrada de niños al hospital.

—No es justo, papá, yo quiero verla.

—Daniel, en un rato, entraré a verla. Solo te pido que, cuando te quedes acá, estés cerca de esas señoras, con ellas te encargaré.

—Y otra cosa —dice Simón—: no te acerques a ese niño que dijo que su hermano es tuberculoso. Quizá esté contagiado de alguna cochinada. Y si ves a alguien tosiendo, aléjate. ¿Entiendes?

—Sí, papá.

Simón entra al hospital y Daniel se queda con una gorda que le da un camioncito de madera y lo hace jugar en el piso.

El Hospital Dos de Mayo le parece a Daniel un lugar tenebroso y monótono. El sonido de la campana lo asusta.

«¿Tan rápido se muere la gente?», se pregunta Daniel.

Entonces la mujer que lo cuida tose sin parar.

—¿Será tuberculosa también esta mujer? —se vuelve a preguntar y recuerda lo que le dijo su padre: que se aparte.

5

Mientras Daniel vuela su cometa parado sobre un andén colindante al río Rímac —una pava que le compró su padre en el mercado ambulante de Pocitos—, unos muchachos mayores venidos de La Chanchería se le aproximan.

—Préstamela, pues, amigo —le dice uno—. Solo quiero probar cómo vuela. Es que quiero comprarme una.

Daniel le entrega la cometa y el muchacho la hace volar sobre los acantilados, sobre el basural del frente, pero la cometa no alcanza gran altura.

—Esta mierda no sirve para nada —dice.

—No tiene equilibrio —dice su acompañante—. Yo que tú, amigo, la tiro a la basura y me consigo una de carrizo.

—A mí me gusta cómo vuela —dice Daniel—. Devuélvemela.

El muchacho baja la cometa.

—Ahora rómpela —le ordena a Daniel— o te hago comer esa mierda de perro.

—Rompe la cometa te he dicho, imbécil —le dice y le da un puñete en la barriga.

6

La barriada comenzó a poblarse hace cuarenta años sobre un relleno sanitario ubicado a orillas del río Rímac. Ya desde entonces, gente de toda edad trabajaba recolectando residuos para las chancherías y escogiendo vidrio, plástico y cartón.

Migrantes invadieron la zona. Levantaron esteras y casuchas de madera y palo en los contornos de un tiradero al que llamaron El Montón. Pronto aquellas precarias viviendas se convirtieron en edificaciones de adobe y material noble. Hoy en día, sin embargo, no todas cuentan con agua potable. Sus desagües no desfogan a la red de alcantarillas, sino al río Rímac a través de tubos que se descuelgan por el acantilado.

La gente sigue llegando. Los callejones de Cárcamo se tugurizan. Los pobladores construyen casas de tres y cuatro pisos, aunque les dijeron a que no levanten más de dos, porque el suelo cederá y habrá derrumbes.

Daniel y sus padres viven en una casa ubicada a la entrada de un pasaje sin asfaltar. En el primer piso, se halla la sala, la cocina, el baño, y el corral con la casita de Lobo. En el segundo, dos dormitorios y un ambiente en donde Micaela tiene una máquina de coser con la que confecciona ropa para venderla en la calle.

Detrás de la casa, hay una caída de 30 metros que da al río. Por ahí a veces entran ratones, cucarachas y moscas. En verano, el torrente viene cargado y todo retumba. Un par de veces, la familia durmió en la calle sobre un colchón cuando se dio una alerta. Pasó que la crecida se llevó una vivienda del frente con todos sus ocupantes. A estos, días después, se los encontró hinchados en una playa del Callao.

8

Bautizan a Micaela al mes de nacida en la iglesia de Collpacucho en Celendín. Su madrina —que es madrina de todos los chiquillos de Pariapuquio— es doña María de los Santos Chacón, mujer esqui-va y rigurosa, de tez lozana, que viste de perpe-tuo luto.

Para el bautizo Absalón sacrifica un carnero. Es la primera vez que él solo —aunque con la supervisión de su hermano Melesio— desuella uno.

En la fiesta, Juana viste una blusa nueva, pero las polleras y los llanques de siempre. Absalón luce un pañuelo colorado rodeándole el cuello, un sombrero borsalino y un cinturón con hebilla de bronce.

Juana y su marido bailan el trencito hasta el anochecer con sus vecinos. Absalón se emborracha y termina caminando a tumbos con Melesio recitando coplas sucias, echando gruesos insultos contra «la puta madre de todos los ecuatorianos».

Para el próximo año, cuando nace su segunda hija, Lucrecia, Absalón ya no celebra. Siente envidia de los tres varones de Melesio.

—Quién me ayudará en el trabajo del campo, Juana —le pregunta a su mujer.

—¿Para qué criar hembras? —se lamenta Absalón—. ¿Para qué?

10

Adolfo Trujillo es el único hermano menor de Simón por parte de madre. Es hijo de Tobías Trujillo, a quien Simón detesta. Sin embargo, los hermanos se llevan bien. Adolfo es mecánico de automóviles. Se casó y vive en La Victoria.

Daniel recuerda que en la casa de sus tíos tuvo lugar la fiesta infantil más grande a la que asistió. Era el cumpleaños número cuatro de su prima Rosa María y contrataron un payaso augusto, dos animadoras y dos hombres disfrazados de personajes de Disney. Recuerda que, como era carnavales, los niños se mojaron con chicha morada y se lanzaron torta, mazamorra y carapulcra. Le ensuciaron la guayabera.

A determinado momento, el payaso Callampín y los personajes de Disney, que se quitaron las máscaras, mezclaron un pisco con un macerado de coco. Pluto se durmió, el Ratón Mickey buitreó y el payaso se la pasó contando chistes de negros, chilenos y homosexuales.

Después hubo un incidente entre la tía Consuelo y las animadoras. La razón: además de vestirse de forma descarada, con minifaldas y escotes, las dicharacheras animadoras repartieron unas tarjetitas ofreciendo a los hombres servicios selectos para despedidas de solteros.

Daniel estima a sus tíos. Consuelo le sirve porciones generosas de sabrosos potajes (frejoles con seco de cabrito, anticuchos y picarones). Adolfo es fanático de la hípica (lo llaman «burrero») y, ciertos domingos, lleva a Daniel y sus padres al hipódromo de Monterrico. Allí, Daniel se aleja de sus primos mayores que lo molestan, y se dirige a los establos para acariciar a los caballos.

11

Un domingo, visitan el museo de la Santa Inquisición. El realismo de las estatuas lo impresiona. Hay un hombre al que le estiran las extremidades en el potro —según el guía— por ser judío. Otro, al que le vierten agua en la boca por un embudo de hierro hasta ahogarlo, según dicen, por difundir las ideas de Maquiavelo.

Daniel pregunta para qué servirán tantos alicates, collares de púas y la pera de hierro. El guía le dice que, con esta, las autoridades jesuitas coloniales atormentaban a los sodomitas y brujas.

La familia se traslada al Parque de la Exposición. Padre e hijo juegan pelota en el pasto, mientras que Micaela, abanicándose, lee revistas de modas que adquiere en los ambulantes de Wilson.

Daniel pide una manzana acaramelada y se monta en el caballito de madera de un fotógrafo ambulante. El hombre toma dos fotos, una de Daniel a solas; otra, con sus padres. Luego el retratista promete entregarles las fotos a domicilio el próximo lunes.

Daniel conserva una foto que lo muestra en ese mismo caballito, en el jardín del Museo Italiano. Viste un pantalón azul de denim, una camisa a cuadros roja de franela estilo cowboy y unos botines marrones. Daniel mira desconfiado (el fotógrafo es un pálido albino que lo inquieta), come un adoquín de lúcuma. Tiene el cabello lacio, peinado todo hacia abajo. Le cubre la frente casi hasta las cejas, las orejas. Su pelo está algo teñido con agua oxigenada. También tiene un parche cubriéndole una quemadura que le produjo su madre. Aquella vez, Micaela planchaba la ropa viendo una telenovela venezolana cuando, sin querer, apoyó la plancha caliente en el brazo derecho de su hijo.

Alquilan un bote y alimentan a los patos del estanque. Les lanzan canchita y migas. Micaela distrae al guachimán para que Simón atrape a dos patitos. Daniel se los lleva a casa, pero se mueren de tanto agarrarlos. Como teme que sus padres lo castiguen si descubren a las aves muertas, las lanza al río.

12

No llueve en Celendín y los hermanos Rabanal se preocupan por sus sementeras. Hasta se les ocurre emigrar a Lima como los Cotrina que vendieron sus tierras y su ganado de porrazo y ahora están en un distrito llamado Vitarte, tirando pico y lampa y de albañiles.

Pero, después de escuchar sobre los lances y negocios ganaderos de un ex soldado acabado de llegar de las alturas de Amazonas, los Rabanal se deciden. Con un mulo cargado de provisiones, remontan la zona tórrida de Balsas. Su destino: Cocabamba, caserío de ganaderos y sembradores de habas y trigo. Allí compran ganado y lo transportan de regreso a la feria de Celendín para revenderlo.

En su cuarto viaje, tuvieron suerte: de retorno a Celendín, traen más de 40 toros gordos, para carne, para lo cual contrataron arrieros en el Amazonas. Avanzan lento. Solo temprano o al atardecer, caminando por la sombra, porque el ganado de altura sufre al pasar por la sofocante Bajada del Limón.

En las noches, buscan cuellos de botella para hacer dormir a la manada. Melesio, Absalón y sus arrieros se quedan más atrás, junto a los caballos, chacchando coca, tomando café sin tanto aguardiente, aguaitando, porque, cuando los animales se escapan, lo hacen en dirección a su tierra.

—Son igual que la gente —dice Melesio—. Siempre empujando para su terruño.

En el páramo, están alerta en caso de cruzarse con bandoleros nómades; o con indios belicosos de Cahuaypampa; o acaso con algún otro arriero emborrachado y envidioso. Viajan con machetes col-gados en la correa, dagas, con unas carabinas y unos revólveres que le compraron a un gendarme borrachín.

Esta tarde, en Cashaconga, se les aparece un transportista cajamarquino y le revenden el ganado a buen precio. En seguida, los hermanos entran a una cantina.

—Oye, Absalón, ¿ya preñaste de nuevo a la Juana?

—Este año no quiero tener hijos.

—Carajo, la mujer se hizo para parir. Y la tuya está tres años sin preñarse.

—Es que no quiero otra hija.

—¡Qué importa!. Esa mujer parirá hasta que te salga un varón.

—No quiero otra niña, Melesio.

—¿Entonces ya no duermes con tu mujer?

—No.

—Eso es inmoral, Absalón. A tu mujer siempre la debes montar aunque no quiera. Es la ley de Dios.

—Con ella no me acuesto. Pero sí con las cholas de la peña.

—¿De verdad? Pero no te veo por allá.

—Voy de día, hermano, voy de día.

—Mentira. ¿No será que ya no eres hombre?

—No hables así. Estás borracho. Hasta hipo tienes. Cómete un picante para que se te pase.

—Ya entiendo: solo te salen mujeres porque eres un cobarde. Porque tienes pichula de marimacho.

—¿Qué dices?

—Que eres un maricón, por eso te salen mujeres. Muy engreído te criaba nuestra madre, que en paz descanse, pero la cagó contigo.

—No hables tonterías, Melesio.

—A ver, dime, si eres hombre, ¿por qué no viniste a la guerra conmigo?

—Yo era menor de edad.

—Allá en la frontera, había chicos de trece años peleando contra los monos ecuatorianos. ¿Y tú en cambio? Acá rascándote las pelotas.

—Tonterías, Melesio.

—¡Qué vergüenza ser hermano de un cobarde! Dirán que no te di el ejemplo.

—Estás borracho.

—Manchas el apellido, Absalón. Apellido de hombres bien machos.

—Cojudeces tuyas.

—Mira, Absalón: si no te sale un hombrecito, te juro por mis hijos que yo mismo me tiro a tu mujer. Me la cacho bien cachada, y así te haré padre de un varón. Ya verás.

13

Se recuesta y juega con unos soldados de plástico. Esta mañana, no asistió a la escuela parroquial porque se despertó enfermo. Un resfrío.

Imagina una batalla: balazos, metrallas y bombas, una como las que vio en la serie de televisión Combate.

Coloca dos tanques nazis en las faldas de una colina que edificó con una almohada. Los nazis se aprestan a atacar la cima, en donde se encuentran atrincherados los aliados.

Con la otra mano, Daniel hace volar un bombardero de la Real Fuerza Aérea Británica, al tiempo que suelta unas canicas. Silba imitando el ruido de los proyectiles.

Simón está en el taller. Micaela prepara el desayuno: chocolatada para Daniel, y café con leche para ella y su marido. También prepara unas tortillas de huevo, espinaca, tomate y harina. El olor llega hasta la habitación de Daniel, quien se alegra: le encantan esas tortillas, sobre todo, la parte crocante del borde, que es lo primero que se come.

Daniel oye algo en la calle. Se sube a una silla, abre la ventana corrediza y se asoma. A unos metros bajando por el pasaje, ve a una vecina con medio cuerpo salido por la ventana. Se trata de Lidia Ramos, una niña a la que Daniel no le habla, porque Micaela le ha dicho que la familia de esa niña es adventista.

Asustada, la niña se ha sentado en el alfeizar y grita «rateros, rateros».

14

Rompen la chapa de la puerta con una pata de cabra. Saben que los dueños no están.

—Acaban de comprar una tele a colores —les dijo un carterista en la cantina.

La niña Lidia Ramos se despertó con diarrea y no asistió al colegio. La tarde anterior, deso-bedeció a su madre y se comió dos salchipapas con mayonesa en una carretilla de Cárcamo. Descansa en el segundo piso sintiendo un dolor agudo en el estómago cuando escucha a los intrusos.

—Ladilla, estamos de suerte, mira esta radio. Está pitita.

—Arriba deben tener la tele. Miremos bajo el colchón. Estos tienen ahorros.

La niña, aterrada, empuja la cama detrás de la puerta de su habitación y, por la ventana, empieza a gritar «rateros, rateros».

Daniel la observa desde su cuarto. Simón sale del taller con un tubo de fierro. A un ratero le asesta un golpe en las costillas; al otro, en las piernas.

Llegan más vecinos. Alguien dice que los ladrones intentaron ultrajar a la niña y gritan «violadores, violadores».

—No, papacito, no me pegues más —dice «Ladilla»—. Te juro que no le hice nada a la chica.

—Por favor, no nos maten —dice «Carepin»—. Solo queríamos robar.

Unas señoras les meten tijerazos a la mala y se quedan con huecos y heridas en el cuero cabelludo. Un hombre ya les roció kerosene en los pies y amenaza con quemarlos. El ferretero Gilberto Garay llama a la policía y les dice a los que quieren prenderles fuego a los ladrones «cálmense, que irán presos».

—¿Qué pasa acá, carajo? —grita el teniente Polanco que baja de la patrulla—. Se me tran-quilizan.

—¡Policías, malparidos! —dice la lechera—. ¡Defiendan al pueblo, no a los delincuentes!