Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LOM Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Este libro es un relato detallado de este suceso: el origen, el fulgor y la sangrienta represión de la gran huelga salitrera de 1907; la realidad que vivían los obreros, el desarrollo de la huelga, la agitación en la pampa, la dignidad popular.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

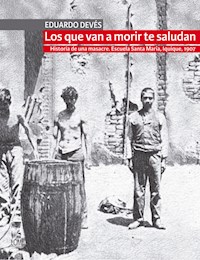

© LOM ediciones Primera edición, diciembre 1997 Segunda edición, noviembre 2018 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN IMPRESO: 9789560010322 ISBN DIGITAL: 9789560013101 RPI: 69.478 Imagen de portadaFotografía de obreros chilenos de principios del siglo XX. Las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Edición y maquetación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

Índice

Presentación a la edición de 1997

Prólogo La historiografía entre la ciencia y la concientización

Los que van a morir te saludan

Capítulo primero Comienzos de diciembre

Capítulo segundo Domingo 15

Capítulo tercero Lunes 16

Apéndices al día 16

Capítulo cuarto Martes 17

Capítulo quinto Miércoles 18

Capítulo sexto Jueves 19

Capítulo séptimo Viernes 20

Capítulo octavo Sábado 21

Apéndice biográfico

Anexo fotográfico

Presentación a la edición de 1997

Se cumplen 90 años de los acontecimientos de Santa María de Iquique. Este libro se escribió hace 10 años. Fue en cierto modo una conmemoración. La «Introducción» da cuenta de la sensibilidad de la época. Todavía estábamos en dictadura. La muerte había golpeado reiteradamente; el tema de la muerte era una obsesión. Felizmente, hemos podido renovarnos, renacer con nueva piel (en parte).

A este libro no se le ha cambiado nada. Apenas unas erratas suprimidas. Un pequeño prólogo agregado. Reescribirlo era una tarea ante la cual me sentí incapaz; tampoco tengo una propuesta claramente diversa. Las investigaciones no han sido muy grandes, a excepción de la buena recopilación documental publicada por nuestro amigo Pedro Bravo Elizondo.

Está claro: escribir sobre una masacre, por ser un hecho tan terrible, es una forma de escribir sobre el presente. Tal vez podría haber mirado hoy día las cosas con mayor optimismo, haber sido capaz de valorizar más el sentido de la sangre derramada en aras de la justicia, de la democracia, de la igualdad, de la vida. Quizás mi lectura de los hechos habría sido diversa. También estoy 10 años menos joven y 10 años menos ignorante.

Pero no es únicamente una cuestión personal o nacional. Del mismo modo, el gremio de historiadores está en otra. Hay temas así, como ópticas, que cumplieron una labor, habiendo sido dejados atrás (¡ya volverán!); hay otros que se han instalado. También es un gremio menos vivo, menos rebelde, menos creativo probablemente. Eso sí, ha ganado espacios, se ha constituido más en un referente, no es tan marginal. Ha logrado cambiar un poco la visión autoritaria de nuestra historia.

El gremio que se ocupa de los estudios históricos es hoy día más pequeño, pero más profesional; más concentrado en el país, pero con mayores contactos y proyecciones internacionales; menos creativo, pero con metodologías más asentadas; menos polarizado etariamente entre viejos e «historiadores jóvenes»; menos polarizado institucionalmente entre los que están en las universidades y los que están fuera. Todo esto nos lleva a pensar nuestro quehacer y a posicionarnos en el escenario nacional (e internacional) de otra manera.

Tenemos además actualmente una generación de menos de 40 años formada en los posgrados nacionales y que se va constituyendo (difícilmente) en actor de la discusión historiográfica. Difícilmente, digo, pues le ha costado ganar espacios. La chimenea tuvo tiraje, pero poco espacio le ha tocado a este grupo. Había muchos que esperaban y con formación extranjera muy sólida.

Escribir hoy en día un libro sobre las masacres de comienzos de siglo significaría en algún modo hacer un balance. Comienzo de siglo y fin de siglo: ¿se logró lo que se quería? ¿Las víctimas alcanzaron sus objetivos? ¿Los victimarios lograron los suyos? Muchos pensarán que los victimarios obtuvieron más. Yo soy de los que piensan diferente: que los trabajadores han sido más favorecidos por el siglo. Pero es una discusión muy larga y muy difícil de plantearla para poder avanzar un poco. En todo caso, parece evidente que en muchos aspectos el siglo XX quedó corto, ya que en 1900 o 1910 se esperaba más de este. No es menos verdadero que dio algunas cosas que no se esperaban, o que ni siquiera se podían esperar.

Vista desde ahora, la cultura obrera ilustrada fue muy ingenua. Pero no es menos ingenua la cultura oligárquica o la campesina. En cierto sentido, el siglo XX les quedó grande a todos. A muchos de nosotros, el fin de siglo también nos está quedando grande, aunque por otro lado a muchos los asfixie.

Pienso que el siglo que se abre no tiene auspicios optimistas. No creo que hoy día, como en 1900, existan muchas personas que piensen que durante el siglo XXI se van a solucionar los grandes problemas de la humanidad. ¿Qué piensas, lector? ¿Crees que a fines del XXI tendremos (tendrán) menos pobreza, menos injusticia, menos contaminación o explotación, que viviremos (vivirán) más en paz con nosotros (ellos) mismos, que seremos (serán) menos intolerantes?

Tampoco se trata de hacer futurología, sino preguntarnos en primer lugar por lo que significan para los chilenos, y por qué no para los latinoamericanos –asumamos esa supranacionalidad–, las masacres de comienzos de siglo.

Obviamente no significan para todos lo mismo. No faltará quien exclame en la actualidad que «¡bien merecido se lo tenían!». Pero en general no se escribe para ese tipo de gente, sino para quienes son capaces de hacerse, en cierta forma, uno con el otro, de comprender, de compartir, de sufrir y de morir un poco. Para quienes mueren un poco, pero a la vez son capaces de seguir viviendo.

A quienes lean este libro les hago dos sugerencias. La primera, que lo lean como un producto de mediados de los 80; la segunda, que fue y sigue siendo un libro con dos objetivos: informar y hacer pensar. Claro está, son libres de leerlo como les dé la gana.

Este libro fue escrito para evitar las matanzas. No tanto para que los matadores fueran más clementes, sino principalmente para que los eventuales muertos no se pusieran en situación de ser baleados. Un afán constructivo y positivo quiso ponerse en relieve. Trabajadores más dispuestos a construir sus alternativas que a morir contra las alternativas burguesas. Trabajadores capaces de asumir su propia historia, no sólo para no repetirla sino para utilizarla de peldaño y, por qué no, de trampolín. ¿Tal vez se trata de una pretensión muy ambiciosa de mi parte?

Que tengan suerte en esta lectura.

Eduardo DevésDiciembre de 1997.

Prólogo La historiografía entre la ciencia y la concientización

Proyecto para una generación de historiadores

Primera parte

I. Un tupido velo

Hay que correr un tupido velo...

Entre quienes lean este prólogo habrá, sin embargo, muchos que no conozcan Casa de Campo ni tampoco sepan de Enrique Zañartu, personaje histórico que bien pudo haber sido una ficción de José Donoso: «Respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara, casa de vidrios a través de los cuales nos contempla el país entero, debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clases» (SS. C. de DD. 11-07-1908).

Combinación de Casa de Campo y Casa Crande, manto-del-olvido y tupido-velo, historia y literatura, Donoso y Orrego Luco, 1910 y mito sobre Chile; oligarquía y mentira, espaldas, cara-a-cara, hacerse cargo del peso del pasado, no abrumarse por lo sin remedio: el Chile oligárquico del centenario, el Chile del salitre, de la cuestión social, del afrancesamiento, de los ferrocarriles, del intelectual crítico y de la filosofía positivista, de la hacienda ganadera, triguera o vitivinícola y del imperialismo inglés.

¿Qué quiere decir eso de que deba correrse-un-tupido-velo o eso de trabajar-por-que-caiga-el-manto-del-olvido? ¿Cuál es el significado semántico y sobre todo existencial de estas expresiones? Tapar algo, ocultarlo a la vista, cubrirlo para que no sea visible, negarse a contemplarlo, negarle el derecho o la necesidad de ser visto. Cerrarse a esas verdades peligrosas que vienen a cuestionar la existencia o la convivencia, realidades peligrosas porque hacen patentes otras verdades dolorosas, evocan lo que no se desea evocar, recuerdan lo que es mejor no recordar. Patentizan el dolor de los otros, el sufrimiento, la injusticia, la miseria, la indignidad y, paralelamente, toda nuestra pequeñez, iniquidad, vergüenza y, consecuentemente, como acelerada reacción en cadena, toda la mierda de la existencia humana que como pesado río de lava iría cubriéndolo todo. Es la defensa del no ver, curiosa defensa, pero defensa real. No debe olvidarse que los ojos que no ven quiere decir corazón que no siente. Cerrar los ojos o cerrar las cortinas. No debe olvidarse tampoco que los ojos son las primordiales ventanas del alma. Hay que cerrar las ventanas y correr las cortinas, tapiar las ventanas, bajar las persianas, trancar las puertas, encerrarse bajo siete llaves para no ver este mundo sucio de dolor. Aislarse en casas hermosas, con altas murallas ocultas de árboles frondosos, para no ver. Enceguecer un poco. Tener ojos únicamente para la belleza. Curiosa defensa, pero defensa real contra tanto peligro de extramuros, que no es sino defensa ante lo que está dentro de uno mismo. Cerrar puertas y ventanas a la ponzoña infecciosa transportada por aires malsanos, filtrar incluso lo que va a respirarse para evitar tanta polución: ecologismo aséptico; evitar o impedir que entre esa infección que es fuerza catalizadora de tantas enfermedades potenciales, germen, fuerza cuyo ingreso va a ser como un negro mensajero; uno de esos golpes en la vida tan fuertes, esos que son provenientes de la cólera de Dios, que el pobre y cansado poeta no sabe si identificar con los potros de bárbaros atilas o con los heraldos negros que nos manda la muerte; esa ponzoña reactiva, infección permanente, corruptora de la confianza en el propio destino histórico, veneno que se empoza en el alma, como resaca, rompiendo el equilibrio de la psiquis y de la dominación social. Terapéutico; dar-la-espalda a tanta cosa triste, cumplir esa función de olvido tan necesaria para no irnos haciendo presentes 24 sobre 24 horas todos aquellos recuerdos penosos, todas nuestras vergüenzas, torpezas, ingenuidades, metidas de pata, etc.

La denuncia es muchas veces la tortura, la sinceridad es simultáneamente sadismo; enunciar una verdad es en tantas ocasiones un martilleo martirizante a la conciencia, golpeteo permanente y destructivo de la autoimagen, demolición del ego, de la estima, de la confianza necesaria para la supervivencia, para la fuerza, para el proyecto. ¡No! Todo tiene su límite. Ante esas realidades peligrosas, ante esas verdades perniciosas debe correrse-un-tupido-velo, nada se va ganando con majaderías de masoquismos autodestructivos, de flagelación espiritual, de confesiones aniquiladoras.

Correr-un-tupido-velo es labor medicinal o preventiva para autoconciencias puestas en cuestión. Terapéutica del dar-la-espalda, de la negativa a refocilarse en la autodestrucción. Es, sin embargo, remedio de febles, de incapaces para enfrentar las cosas, recibirlas, comérselas y digerirlas. Es la forma de no estar obligados a enfrentar la injusticia, la miseria, la reivindicación de un derecho; es la forma de no aceptar o de no estar moralmente obligados a aceptar aquello que, en principio, estamos convencidos que debería ser aceptado. Es medicamento para cobardes, pero de cobardes con principios; aquél sin moral alguna puede hacerlo todo y mirarlo todo y para todo tiene estómago.

Develar es esencialmente misión del oprimido, de aquél que está siendo ocultado por el velo del poder, de quien en cierto modo escandaliza con su sola presencia. Mirar la realidad cara-a-cara es misión de todo ser humano, pero es sobre todo tarea del intelectual.

Sin embargo, ¿podrá haber un develamiento cabal? ¿Habrá alguno capaz de llevar a cabo, hasta las últimas consecuencias, la misión inversa a la propuesta por Enrique Zañartu? ¿Hay alguno entre los humanos que no lleve flaquezas ni debilidades? Podría tal vez esta misión realizarse hasta lo último por quien careciera de intereses creados, de historia y de pasado en absoluto; aquél, quizás, que nada poseyera sino las cadenas, podría hacer la crítica universal, siendo capaz de mirar a toda realidad y a toda verdad sin temor alguno, más limpio que Adán en el paraíso. Pero qué tipo de labor podrá desempeñar quien nada ha hecho, quien nada ha vivido; desde dónde podrá realizar la revisión universal quien carece en absoluto de pasado histórico.

Ese no es un ser humano, porque, en parte, uno se habitúa incluso a las propias cadenas, se aguacha con los carceleros, se deja seducir por los cantos de sirena de los dictadores. Ese pájaro sin peso, globo inflado de aire en atmósfera sin presión ni viento, nada puede hacer. La crítica de quien nada ha vivido ni sufrido ni hecho es vocinglería vacía: insignificante y muda. Impotente. ¿Cómo podría haberse hecho historia sin haber tropezado en las múltiples rocas con las cuales está empedrado ese camino? ¿Cómo podría no haber algo de qué arrepentirse, algo doloroso que olvidar, algo cuyo recuerdo nos atenace? Ya no vivimos la época heroica; hemos sufrido muchas traiciones, más de una vez nos hemos traicionado a nosotros mismos.

Hoy se ha cumplido un año desde que tres fueron degollados. Cómo no evocar la sombra terrible de Facundo, de la mazorca y de quien fue modelo de caudillos bárbaros. Cómo no evocar a Silva Renard o Pedro Montt o las sombras de tantos caídos, de esos que llevan un delgadísimo collarcito rojo o de aquellos cuya piel está manchada de grandes lunarones marca Mauser. Claro, no soy Sarmiento, ni su genialidad ni su tiempo romántico me han sido dados. No puedo hacer sus mismas preguntas, no puedo evocar al epónimo de los mazorqueros, quizás en primer lugar porque nuestro mazorquero mayor vive aún. Su cáncer no ha sido todavía su Barranca Yaco; dicen que no quiere morir en el lecho del enfermo sino que en su propia ley: la de bala, cuchillo y parrilla.

Ya que no es posible evocar la sombra de Facundo ni de otros mazorqueros posteriores, hubiera querido al menos plantear el proyecto: Chile, sinceridad, 1986. Pero tampoco. Ninguna pregunta, ningún proyecto, ninguna tarea ni camino alguno puede ser para nosotros seguido o imaginado como en 1850 o en 1910. América Latina ya no es la misma, ni Sarmiento ni Alejandro Venegas pueden ser cabalmente maestros, y esto aunque sus proyectos guarden algo o mucho de irrenunciable para nosotros.

Y después de todo, ¿qué nos va quedando? ¿Qué cosas van quedando en pie todavía? ¿O tendremos que construir con escombros de otros mundos anteriores, con ladrillos dispersos, con trozos de viejas columnas que sostuvieron techumbres de tiempos más serenos? Tendremos que construir tal vez con adoquines que sirvieron como barricadas, con arena sucia de papeles o plásticos jubilados, con maderas un poco quemadas y otro poco apolilladas, con pedazos de molduras donde aún pueden intuirse restos de una piña o de un racimo de uvas griegas u hojas de algún vegetal muy noble; quizás con fierros retorcidos y cubiertos de orín. La cultura chilena tiene algo de capital del Líbano: revestimientos quebrados, pinturas descascaradas, tejas corridas que dejan ver impúdicamente el ensardinado de cielos terrosos, aluminios con restos de vidrios adheridos, puertas destartaladas de bisagras gimientes atravesadas por clavos enmohecidos e inútiles, alcantarillas aparecidas del suelo como carcomidas raíces petrificadas de antiguos árboles huecos.

Civilización y sinceridad. Respeto a los derechos humanos. Qué civilización, qué sinceridad, qué respeto a qué derechos, querrán preguntar algunos. No podemos dejar de evocar la muerte a cada paso, ya que en nuestro caminar hay algo de tránsito por un campo sembrado de cadáveres y de sangre, y nuestros pasos deben ser cautelosos para no pisar la muerte.

II. El carácter de una generación de historiadores

A. Entre lo empírico y la teorización

La gran intención de las páginas que siguen es elucidar lo ocurrido en ese aquí y en ese ahora, para que después no nos puedan contar cuentos: que los trabajadores saquearon, que las autoridades estuvieron siempre de acuerdo con los ingleses, que el movimiento fue dirigido por mancomunales. Para poder confirmar o falsificar teorías que sostengan que en toda huelga de comienzos de siglo en Chile ocurrió tal o cual cosa, que las relaciones entre patrones y trabajadores fueron de cierto tipo, que las condiciones de vida eran percibidas por los operarios así o asá, que cierta ideología era la que dominaba en los movimientos sociales nortinos u otras miles de teorías posibles. Saber qué ocurrió para poder al menos decirles a quienes gustan de elaborar grandes interpretaciones del pasado de Chile o de su realidad sobre la base de pocos documentos o pocos datos, que hay mil informaciones que invalidan sus ambiciosas teorías. Si no llegan a la verdad, al menos tampoco revolcarse gozosamente en el soberbio error y, en todo caso, permanecer siempre en el espíritu de la crítica y la pregunta. Es necesario, por lo demás, tener muy en cuenta que los que tienen mucha fe en sus teorías o en sus ideologías casi siempre terminan por considerar ocioso el estudio empírico: «para qué, si las cosas tienen que haber sucedido así». Cuando más, ven como necesario precisar algún nombre o alguna fecha, pero lo central ya ha sido fijado por el fundador de la ideología. Este ya ha descifrado la historia: a la edad religiosa sucede la edad metafísica y la metafísica es sucedida por la científica.

Cierto es, por otra parte, que toda labor de investigación apunta a construir nuevas teorías. La teoría es imprescindible y siempre está presente de algún modo, con más o menos fuerza. Es por ello, entre otras cosas, que dentro del grupo generacional que hoy se reúne bajo el nombre de Encuentro de Historiadores, en Santiago de Chile, nadie abomina de la teoría ni piensa que su labor empírica agote el quehacer intelectual, aunque es cierto que más se le teme al teoricismo que al empirismo datista y, por eso, esta generación ha pasado más horas en archivos opacos que en brillantes especulaciones para las cuales seguramente no faltará tiempo más adelante. Hemos querido aprender, más que enseñar.

Es una generación que se ha formado a partir de Jobet, Ramírez, Segall o Vitale, también en base a Góngora y Villalobos, que ha leído algo a Vicuña, Barros, Encina, Edwards, Eyzaguirre y Ricardo Donoso, que se ha dejado influir por los franceses anales o marxistas, por Halperin o José Luis Romero, por Tuñón de Lara o Bhkemore y otras personas más. Pero es una generación que todavía no ha elaborado síntesis acabadas, que no tiene una(s) proposición(es) clara(s) que entregar, aunque sí tiene –a pesar de ello– cierta identidad que le viene posiblemente más de su no ser que de su ser. Hay, sin embargo, algunos elementos que la definen y que no son puramente carencias. Aparte de la obvia cercanía de edades, está la semejanza en la formación universitaria, el afán por abordar temas poco tratados por la historiografía nacional, el eclecticismo metodológico, el uso de un marxismo mínimo, la oposición a la dictadura, el trabajo académico en instituciones alternativas a las oficiales, el origen santiaguino.

Pero no es fácil interrogar el pasado, porque este no se deja descifrar así no más. Entrega fragmentos, como datos, fechas y cantidades, que pueden encadenarse de formas muy distintas. No entrega una ilación apodíctica. El sentido no se deja aprehender como una pequeña constante factual.

Y en verdad, somos de cierta forma muy tímidos. Pero es que el desafío es muy grande. En Chile algo se ha quebrado y recomponerlo o parcharlo o rehacerlo o enyesarlo no es cosa simple. Errar es mucho más fácil que acertar. Como el desafío es grande y se tiene conciencia de ello, se desechan las respuestas simplistas. Y claro, el riesgo es quedarse siempre de este lado del río, eso lo sabemos. Quedarse de este lado permite hacer algo de historiografía, pero nunca hacer historia, eso también lo sabemos.

Dicen que los llaneros venezolanos cuando se encuentran ante un gran río echan el caballo al agua, por delante, se agarran de la cola y se dejan arrastrar por él hasta algún islote, y de allí a otro, hasta llegar a la orilla opuesta. Dicen que en la zona del Alto Amazonas o del Marañón los pueblos tienen sus prácticos que conocen el río y sus evoluciones, ellos con sus balsas sortean los remolinos, los peñascos sumergidos, los rápidos, etc; pero, ¿quién será caballo de llanero o práctico botero? ¿Quién se atreverá a decir que conoce suficientemente a Chile? ¿Quién tendrá la osadía de afirmar que conoce el rumbo seguro? ¿Quién se aventuraría a cruzar este río sin tomar precauciones? Tal vez un ciego que, por serlo, no se percate de los obstáculos ni de los peligros, pero ¿quién querrá caer con él en un torbellino que lo lleve a las profundidades para que después sean las corrientes las que lo depositen en las playas, aunque sea convertido en el ahogado más hermoso del mundo?

Hay por todo esto un afán de seriedad y honestidad intelectual que se sabe condición necesaria para todo aunque suficiente para nada. Porque nuestro mayor desafío como intelectuales es entender este Chile insólito en que vivimos y pensar maneras para sacar a este Chile postrado de su triste condición. Pero la tarea no es hacer propaganda, no somos publicistas. Hay que hacer diagnósticos y proposiciones certeras; para ello hay que tener penetración, inteligencia y sensibilidad más que convicción o afán proselitista.

Nuestra situación es envidiable desde un punto de vista: grandes desafíos dan lugar a acciones memorables. Desde otro punto, nada envidiable, es posible que permanezcamos siempre como enanos acomplejados ante la monstruosidad.

¿Qué fue esa masacre de la Escuela Santa María de la cual tanto se habla y tan poco se sabe? Nuestro objetivo es rehacer el devenir de los sucesos que ocurrieron en la pampa árida y en las casas, calles y plazas de Iquique.

B. La crítica de la ingenuidad

Se me ha señalado que esta reserva frente a la teoría escondería una intención no muy sana. Según algunos, todo esto sólo sería epistemológicamente ingenuo pero políticamente muy funcional a determinados intereses. En palabras diferentes, las características que hemos señalado: la acentuación del empirismo, el eclecticismo metodológico, el uso del lenguaje del marxismo mínimo, etc., no serían sino manifestaciones de una posición política conciliadora, de ruptura con el marxismo y, para decirlo en términos fuertes, de traición a la clase obrera, cuestión que se explicaría simplemente como «natal» producto de la procedencia social de dicho conjunto de historiadores y de su misma condición de clase como grupo de intelectuales.

El «ateoricismo» no sería sino una particular forma de teoricismo, pero una forma ingenua y errada. Sería una opción que desea enmascararse como no opción. Sería la manifestación ingenua e implícita de la teoría del «neopositivismo» empirista en la historiografía chilena. Sería la tímida expresión de un quehacer real que practican muchos de estos historiadores, una teoría en sí que no ha llegado (o no ha querido llegar) a teoría para sí. Habría un conjunto de principios que se realizarían en la coherencia del quehacer, aunque dicho quehacer no estuviera aún conscientemente ilustrado por esos principios. En realidad estaría faltando quien sistematizara (y también quien desenmascarara) lo que la práctica ya está produciendo.

Una cuestión específica en que se manifestaría algo de estas opciones no confesadas ni tematizadas, sería el lenguaje que utiliza gente de esta generación. Por ejemplo, hablar de «pueblo» en vez de «clase obrera y sus aliados», hablar de «popular» en vez de «proletario». Hay conceptos, categorías y esquemas que son usados por este grupo y que conllevarían importantes fundamentos que delatarían toda una cultura pequeño-burguesa, aunque quienes los usen puedan considerarlos del todo inocuos.

C. El proyecto historiográfico de la generación

Dirán mañana algunos estudiosos: «Estos jóvenes historiadores creían que bastaba con saber datos, mostrándose incapaces de comprender el hilo de los acontecimientos». No hay tal, pues nunca creímos que bastara con conocer nombres, fechas, ocasiones, cantidades, aunque quizás no hayamos sido capaces, ni lo seamos más adelante, de comprender el sentido de los hechos. Además, ¿quién nos asegura que exista verdaderamente algún sentido en el acontecer? «No se dieron cuenta que el hecho, para sí mismo, de nada sirve». Sí, nos dimos cuenta de ello y también de otra cosa: que sin hechos no hay historiografía que valga.

Porque lo que nos interesaba, en definitiva, era llegar a saber cómo se había producido lo que todos creíamos imposible. El estudio del pasado debía entregarnos alguna clave, alguna respuesta, aunque fuera parcial. Nuestra tarea era entender a Chile desde su historia, tal como otros buscaban pistas en su formación económica o social, otros en su realidad política, otros en su cultura y sus gentes. Otros todavía prefirieron mirar hacia arriba, hacia Dios o el Zodíaco, esperando encontrar allí lo que el aquí no había querido decirles; la opción de estos últimos era todavía epistemológicamente más difícil o más incierta que la nuestra, pero como eran más ingenuos, la emprendieron con mayor confianza y tesón.

Deseábamos explicarnos las razones de ciertos acontecimientos a la vez que comprender lo que era, lo que había sido Chile; ambas cosas no constituían sino dos caras del mismo asunto: detectar las corrientes profundas y ocultas, descifrar las claves internas de ese desenvolvimiento hermético; auscultar las palpitaciones de ese cuerpo anfibio, acuático, visceral; descubrir las leyes de la oscuridad o del tercer día de la creación, para usar palabras de Keyserling; cómo habían sido los hombres del pasado, su vida, sus acciones; entender su existencia, compenetrarnos de sus actitudes, trabajos y creencias; comprender, compartir, hacerse uno, mimetizarse aunque sólo fuera por un momento (ideal y abstractamente); ser lo que se ha sido, querer lo que se ha querido.

Y todo esto para no creerse naciendo puramente el día que como individuos vinimos al mundo, para convencerse que somos herederos forzosos de muchas cosas de las que no nos liberaremos así no más; cosas con las que hay que aprender a convivir o, mejor dicho, a vivir y en lo posible a ser felices con ellas a cuestas. Cosas que no se pueden arrojar, porque no son cargas que se llevan sobre los hombros. Son nuestras mismas espaldas. Espaldas pesadas, hombros agotados pero sobre los cuales llevamos la cabeza y podemos así mirar más lejos.

Chile ha sido un país de masacres, como casi todos los otros, por lo demás. Se trata de entender eso y hacerse cargo. Para, en un sentido, no extrañarse, aunque paradójicamente no podamos ni debamos dejar de escandalizarnos. Si lo pensamos bien, si somos honestos, no podemos jamás dejar de escandalizarnos de nosotros mismos.

Podrá decirse mañana que, en cierta forma, a lo que aspirábamos era a una historiografía crítica, historiografía que fuera capaz de ir más allá de la escuela apologética o edificante, porque no era nuestro afán exaltar héroes ni acusar bandidos, no queríamos condenar el pasado a rajatabla ni sacralizarlo, diremos que más bien queríamos entenderlo: cómo, por qué. Y eso no porque pensáramos que, por el hecho de estar en el pasado, todos los seres humanos habían sido igualmente dignos. Claramente no. A Silva Renard podíamos considerarlo un asesino, pero lo importante no era ponerse a repetir «asesino, asesino, Silva Renard fue un asesino», sino más bien darnos cuenta cómo y por qué pudo serlo, cómo pudo materializarse tan funesta masacre, quiénes intervinieron y de qué modo, cómo fue que este militar gris pudo salir de su opacidad mediante un hecho de sangre de tal magnitud. Es decir, lo que deseábamos era develar nuestro ser, en la dimensión del haber sido, y mirarlo cara a cara, sin velos apologéticos ni pantallas panfletarias, sin rosas ni negros innecesarios. «Historiografía crítica» quería significar alzamiento de velos, desgarramiento de máscaras. Quería decir también conciencia de los propios límites.

Por cierto queríamos una historiografía que pudiera ser útil para nuestro presente; algo debíamos sacar de día, no era puro hobby, de alguna manera deseábamos una magistra vitae, pero no como Heródoto o Maquiavelo (la realidad es algo tan cambiante), sino de otro modo. Tal vez nos ayudaría a pensar, a cuestionar, a relativizar, a comprender, a construir el presente o el futuro. Ahora bien, el problema epistemológico de las mediaciones continuaba en pie: cómo transitar desde el saber al hacer o desde la historiografía a la historia.

Mitificar a Silva Renard o a Recabarren es a la postre igualmente pernicioso, pues lo nefasto no es exaltar a tal o cual sino el hecho simple de mistificar. Como afirma Paulo Freire: «no se libera con las armas de la domesticación».

III. ¿Qué ocurrió?

Hay una serie de precisiones a la pregunta básica: ¿Cómo ocurrieron los sucesos que culminaron en la masacre del 21 de diciembre de 1907?

1. La interrogación por los orígenes del movimiento es siempre fundamental: cómo se generó la huelga. Cómo fue posible que en tan corto tiempo se desatara y estructurara un movimiento de esas dimensiones; cuál era el contexto que se vivía y qué acontecimientos específicos se produjeron para gestar un proceso huelguístico tan decisivo. O planteadas las cosas desde otra perspectiva, cómo se ligaron esos dos tipos de elementos de que tantos hablan, los «objetivos» y los «subjetivos»; cómo fue posible que la desvalorización del peso y la consiguiente alza del costo de la vida se llegaran a transformar en catalizadores de una serie de otras reivindicaciones; cómo se desarrolló la campaña de agitación que llegó a cohesionar todo el malestar y a proponer la huelga como solución de aquello; qué factores específicos influyeron en los primeros acontecimientos; cuáles fueron los detonantes concretos del conflicto; qué personas o grupos estaban interesados en mover las cosas de ese modo y precisamente en ese momento; cómo se desarrolló la campaña llevada a cabo por la mancomunal; en qué consistía en ese entonces una campaña de agitación; qué medios de comunicación y qué instituciones participaban; qué fuerzas se ponían en movimiento.

2. Si la cuestión de los orígenes es importante, la del desarrollo del movimiento no lo es menos. Cómo se expandió o de qué manera se coordinó un movimiento que no apareció de modo cohesionado y simultáneo en toda la provincia de Tarapacá. Quiénes se encargaron de expandirlo, qué partidos, grupos ideológicos, organizaciones de trabajadores. Más en concreto, de qué modo los partidos burgueses, los anarquistas, la mancomunal y el Partido Demócrata coincidieron por sus acciones en la producción de una explosión y de una reacción en cadena de hechos que se transformaron en una paralización de prácticamente toda la provincia; cómo se realizó la unidad entre los operarios del puerto y los de la pampa; cómo se hizo aquélla entre los diversos gremios; cómo se movieron las comisiones de trabajadores que partieron en busca de solidaridad.

Por otra parte, cómo fue que los grupos políticos burgueses y organizaciones obreras pudieron coincidir en la gestación y desarrollo de este movimiento; cómo fue posible que diversas prácticas orientadas en sentidos muy opuestos produjeran un resultado único. Qué provecho político creían los liberales o radicales que podían sacarle a un movimiento de trabajadores y de qué modo este movimiento, en cuyo origen y primer desarrollo algunos sectores burgueses tuvieron cierta importancia, llegó muy pronto a independizarse y a adquirir un contenido clasista tan manifiesto. En qué momento el conflicto se decidió a bajar a Iquique; qué sentido y qué alcance se le atribuyó a ese hecho. El abandono de la faena y el abandono de la pampa fue tal vez simbólico: ir hasta lo último, pero qué quería decir, en ese caso, «ir hasta lo último».

3. Otra cuestión que parece fundamental es la pregunta acerca de la organización de los trabajadores, tanto en la institucionalidad que crearon como en las acciones que desempeñaron para llevar su cometido a buen fin.

Cómo fue organizada la existencia en el puerto de tantos miles y miles de huelguistas. Y en esa misma línea, cómo se coordinó el comité de huelga, la Intendencia, la Municipalidad y otras instituciones para permitir esa existencia; qué comisiones y grupos de trabajo se crearon y con qué objetivos específicos; cómo se llevó a cabo la repartición de la comida, cómo se alojaba, qué ocurría con la higiene.

Asimismo, es interesante saber cuál fue el petitorio de los obreros, cuál fue el conjunto de sus reivindicaciones, qué carácter poseían, cómo se priorizaban. Cuál fue el camino imaginado por los obreros para presentar dichas peticiones y lograr su realización. Qué rol cumplió el diálogo con patrones y autoridades; cuál fue la dinámica que quisieron darle a esas conversaciones.

Cuál fue la concepción que los trabajadores tuvieron de la huelga en que se embarcaron: de qué modo se llegó a concebirla como solución última antes de romper definitivamente con el «pacto laboral» y abandonar no sólo las faenas sino incluso la región salitrera en busca de mejores horizontes; de qué manera esta huelga se ligó a la lucha reivindicativa para no transformarse en ningún momento en huelga revolucionaria, habiendo miles y miles de obreros en Iquique y teniendo claramente la ciudad (y la provincia) en sus manos. Abundando sobre lo mismo, ¿concebían la huelga de la misma forma los demócratas y los ácratas? ¿Tenían unos un planteamiento reformista por oposición a uno de corte revolucionario de los otros? Siendo fundamentalmente los ácratas quienes dirigían el movimiento, cómo fue que no lograron imprimirle el sello de sus tradicionales proclamas; y, por último, ¿puede realmente decirse que los ácratas tarapaqueños tuvieran siquiera intención de orientar la huelga en un sentido diferente, más radical, al de los mancomunales o demócratas?

Enfrentando el asunto desde otro punto de vista: cuál fue la actitud o la línea seguida por los diversos grupos político-ideológicos en que se dividía y expresaba el movimiento popular; cómo se comprenden las acciones obreras en relación a la cultura del trabajador nortino de esa época y, más específicamente, en relación a la cultura de las organizaciones de trabajadores de comienzos de siglo; cómo puede caracterizarse una «cultura obrera ilustrada», cómo opera esta en el trasfondo de un conjunto de decisiones que los dirigentes del movimiento fueron tomando.

Puede irse aun más allá y preguntar por el nivel de identidad como clase-para-sí que alcanzaron los trabajadores en su lucha, la organización que se dieron y el movimiento global que emprendieron, ¿fue con finalidades estrictamente reivindicativas o apuntó hacia la transformación global de la sociedad?

4. Así como nos hemos preguntado por las acciones, actitudes o concepciones de los trabajadores, es necesario preguntarse también por las que asumieron los patrones: en el marco de qué proyecto y de qué concepciones fue que consideraron la huelga? ¿Actuaron y pensaron en este sentido todos del mismo modo? ¿Hubo un planteamiento general de su parte como grupo o como clase? ¿Qué rol le cupo a la Combinación Salitrera? ¿Cuál fue la manera como coordinaron un plan de actividades que contemplaba tanto una política frente a los operarios, una frente a la opinión pública y una frente al Estado (autoridades civiles y militares)? El hecho de que el Estado terminara por identificarse con las ideas y políticas de la parte patronal, ¿fue o no obra de esta última?

5. Un tercer actor decisivo en este conflicto fue la autoridad o el Estado. Qué papel quiso jugar y cuál jugó de hecho la autoridad; cómo actuaron intendentes, gobernadores, subdelegados, jefes de tropa, etc. Cómo fue posible que se trabajara inicialmente con la idea de un Estado árbitro contemporizador para pasar luego a la de un Estado represivo, brazo armado de la clase patronal; qué acontecimientos ocurrieron entretanto para que se diera ese paso; hasta qué punto la firmeza de las actitudes obreras fue lo que generó o aceleró esa evolución. Qué institucionalidad forjó la autoridad con el objetivo de cumplir su rol arbitral y asistencial. Qué ligazón existió entre lo civil y lo militar.

6. Entretanto, qué ocurrió con la ciudad de Iquique, qué ocurrió con ese complejo urbanístico-cultural que era la capital de la provincia de Tarapacá, cómo enfrentaron el conflicto sus habitantes. ¿La cotidianidad fue o no alterada? El comercio, los servicios, los espectáculos y las costumbres hasta qué punto se vieron trastornados y cómo incidió esto en el desenvolvimiento y desenlace de la huelga; ¿el hecho mismo de los trastornos se constituyó o no en buen terreno para fomentar la animadversión frente a los huelguistas y para desatar el pánico? En otros términos, ¿significó la huelga general para la población un hecho político que la decidiera en vistas a alguna acción, o fue más bien percibida como fatal catástrofe natural ante la cual era necesario adaptarse? O incluso: no siendo la población un todo homogéneo, ¿hasta qué punto fue solidaria o enemiga del movimiento? ¿Hubo pánico, apoyo, expectativa o indiferencia? ¿Constituyéronse o no grupos de vecinos con algún sentido, como comerciantes, bomberos, guardias blancas, personalidades o clero? Por otra parte, ¿llegó el trastorno de la cotidianidad a transformarse en alteración del orden público? ¿En qué medida las actividades propias de un movimiento de masas (grupos, mitines, aglomeraciones, marchas) llegaron a ser algo que produjera cambios o acciones en la población?

7. Cómo sucedió la masacre, es la última pregunta. De qué manera se fueron precipitando los postreros acontecimientos, cómo se fueron endureciendo las posiciones, quiénes fueron los protagonistas de las últimas acciones y qué papel, papeles o papelones, les tocó desempeñar. Cómo se armó una campaña de desprestigio de los huelguistas y de atemorización colectiva, en qué forma se generó ese pánico que en último momento iba a justificar la masacre, qué conjunto de factores se confabularon para que pudiera decidirse disparar sobre una masa pacífica; cómo se ligaron tres elementos que parecen esenciales: el perjuicio para los intereses de los capitalistas y del erario, el temor frente al obrero como bárbaro peligroso, y el empecinamiento de los trabajadores por permanecer en la escuela desobedeciendo la orden de la autoridad. Por otra parte, cómo enfrentaron los trabajadores los hechos que se les venían encima: las ordenanzas y las represiones previas con que la autoridad pretendió solucionar a última hora un movimiento que se le escapaba de las manos; cómo enfrentaron la presencia violenta de un ejército puesto frente a ellos. Asimismo, de qué forma actuaron los jefes militares y demás personas que en la tarde del 21 parlamentaron con los huelguistas. Para qué se decidió dispararles y cómo se les masacró.

En todo caso, la pregunta central es la siguiente: ¿de qué manera se fueron produciendo los hechos y en qué forma se fueron encadenando unos con otros? Por ello, la respuesta es narrativa y obviamente se estructura temporalmente.

Algunas de las interrogantes que hemos planteado quedarán seguramente sin solución en el relato. Peor habría sido, sin embargo, ni siquiera habérselas formulado.

Segunda parte

IV. La ciencia y la concientización

A. Las demarcaciones

Interesa demarcar, fijar un criterio de demarcación entre lo científico y lo concientizante. Esto es importante al interior del quehacer historiográfico y del quehacer intelectual en general. La dimensión científica y la concientizante son diferentes, pero no pueden, sin embargo, concebirse cabalmente separadas, aunque en cada una de ellas impere un tipo de «lógica» distinto, aunque sean quehaceres intelectuales de distinto (no opuesto) signo, aunque el «interés» que las anime no sea el mismo. La ciencia apunta a conocer; la concientización, en cambio, a bien vivir.

Pero concientización debe también ser demarcada de técnica. La técnica apunta al actuar operativo; la concientización, al vivir «ilustrado» y feliz. La relación de la ciencia –y del saber en general– con la técnica es de otro carácter que aquella que existe entre la concientización y la existencia. Saber «operativo» para la transformación, saber «prudencial» para una existencia libre, consciente y grata. La dimensión concientizante no apunta a manipular la realidad, no es fáustica, no es similar a la técnica. Es, en todo caso, más bien la plasmación o constitución de un marco en el cual la inteligencia pueda pensar la cuestión de la acción; marco que puede entregar criterio, prudencia o puntos de referencia a la acción, pero que no puede, como desea en buena medida el quehacer científico (aunque no todo saber científico en igual medida ni de igual manera), convertirse en materia prima o en fundamento de la técnica.

Hay que distinguir también lo que es la dimensión concientizante al interior del quehacer intelectual de lo que es la concientización como proceso existencial.

B. La concientización como proceso existencial

Por cierto, cuando hablamos de «concientización» estamos utilizando un concepto multívoco, estamos usando una palabra que tiene un historial corto pero contundente y cuyas resonancias van a pesar. Estamos echando mano a un término que ha dado mucho y todavía puede dar mucho de sí mismo; ha sido este término, a la vez, una invención y un descubrimiento.

Se ha identificado «concientización» con «bien». Ser concientizado o concientizarse es algo bue no, es mejor que no serlo o no hacerlo. Esto no puede ser puesto en cuestión, se trata de una virtud, no de un defecto. Sin embargo, hay que tener cuidado de identificar este proceso existencial (digo existencial en tanto que no es del intelecto puro) con la forma vulgar de la politización o del compromiso revolucionario. Concientizarse no es comprometerse en una línea de acción x, fundada en una teoría política z. Concientizarse es ser capaz de criticar y criticarse, preguntarse por el sentido de las cosas y de la propia existencia, tomar decisiones, informarse, buscar, no dejarse llevar sin consultar alternativas y sin decidir, no tragarse opiniones ni comulgar con ruedas de carreta, buscar la verdad y el error, tener afán de conocer y de actuar eficiente y correctamente. En otras palabras, hacerse sujeto.

Concientizarse es tratar de constituirse en sujeto, en consciente de la propia existencia y de la historia. Concientizarse es estar en condiciones de ejercer una opción de manera informada y consciente, no es optar por tal o cual alternativa. Por ello, no depende de la concientización el optar por la alternativa mejor técnica o moralmente. Sólo podría decirse ello de una concientización absoluta: de un ser humano omnisciente y bueno.

C. La dimensión concientizadora en el quehacer académico

La dimensión concientizante del quehacer intelectual se liga con la reflexión o más bien con la «autorreflexión» (en el sentido del psicoanálisis o de la crítica-autocrítica política) y se liga simultáneamente con la aspiración a vivir en forma más plena el afán emancipador, la búsqueda de la libertad, de la felicidad, de la realización humana. En consecuencia, la dimensión concientizante puede emparentarse con lo que los marcusianos llaman una «ciencia de la liberación».

Pero la dimensión concientizante obtiene su identidad en la medida que no se concibe como quehacer científico sino como proyección de este. Ignacio Sotelo dice (América Latina. Un ensayo de interpretación, Madrid, 1980. Centro de Investigaciones Sociológicas, p. 27-28) que: «si la meta de la ciencia natural es el control y el aprovechamiento de la naturaleza, el fin de una ciencia del hombre no es controlarlo, instrumentalizarlo, sino considerarlo fin en sí mismo».

Siguiendo este planteamiento, podríamos concluir que son disciplinas científicas las naturales, y disciplinas concientizantes las humanas, pero sería una falsa solución, pues el planteamiento de Sotelo, con todo lo sugerente y desafiante que es, como tantas otras cosas del pensamiento marcusiano, conduce a callejones sin salida.

El principal es la desnaturalización de lo científico. Lo científico alude a regularidad o determinación y ello no es accidental. En consecuencia, se riñe, al menos desde cierto punto de vista, con la libertad. En un cierto sentido, el saber, y en particular el saber científico, lo es de las determinaciones, de lo sido, y no de la apertura infinita a las posibilidades. De lo indeterminado nada puede saberse.

En todo caso, únicamente podría buscarse la libertad como negación de las determinaciones halladas por la ciencia. Es decir, el afán liberador vendría justamente de una dimensión diferente, desde la concientizante, no desde la estructuración intrínseca del quehacer científico.

D. Concientización: identidad y conciencia crítica

El estado de concientización es una dialéctica entre identidad personal y cuestionamiento. Quien carece de identidad ejerce la pura crítica destructiva o irresponsable (la verborrea vacía) o la pura aceptación ingenua, o ambas torpezas a la vez. Identidad es, entre otras cosas, estar bien en la propia piel cultural. Solamente montados sobre una cierta experiencia, un saber, biografía, historia, identidad, es imaginable la crítica fecunda. Quien nada ha vivido ni nada se ha vivido, no puede realizar una buena crítica.

En la concientización se da una doble dimensión de la conciencia: conciencia de los estados de cosas y conciencia de sí. El concientizarse es comprender las cosas de cierta forma por relación a uno mismo y comprenderse de cierta forma en el mundo.

La concientización no es asunto de saber simplemente, tampoco de sentirse tal o cual cosa. No es ser erudito, ni poseedor de la identidad muy sólida. No es lo uno puramente ni puramente lo otro; tampoco ambas cosas a la vez. El estado de concientización es una dialéctica entre identidad, saber y cuestionamiento. Es, en consecuencia, una posición ante la realidad.

No hay que confundir conciencia de estados de cosas con saber, ni conciencia de sí, con saber acerca de uno mismo. Conciencia y conocimiento son cuestiones distintas a pesar de ser inseparables.

E. Concientización y «conciencia verdadera»

No son cosas idénticas, aunque en cierto modo son dos maneras diversas que dos modalidades distintas han tenido para decir algo muy cercano.

La concientización estrictamente no es cuestión de verdad o de falsedad. No es saber muchas cosas verdaderas, tampoco es tener una verdadera imagen de sí mismo; no es conciencia verdadera opuesta a falsa conciencia. Más bien es estar en sí mismo, montado en las condiciones de posibilidad para pensar y actuar, para criticar y proyectar.

«Conciencia verdadera» es un concepto que todavía pertenece al iluminismo; concientización, no quiere serlo.

Paulo Freire y Augusto Salaor Bondy, que tanto nos han enseñado, cuando se refieren a estos temas tienden a caer en la metafísica lukacsiana. Conciencia y concientización no son adequatio de la formulación del intelecto con el ser de la cosa, sino que identidad del ser humano.

Salazar señala: «La educación nueva tiene que ser concientizadora, tiene que despertar en el niño más pequeño la conciencia de la situación que vive y de lo que es liberador y de lo que es opresor»1.

Salazar lo dice como si eso fuera algo determinado, como si el profesor pudiera saberlo, como si fuera algo que llega a saberse. Porque Salazar cree saber definitivamente lo que es liberador y dominador, por dogmatismos de ese calibre; por identificar concientización con adopción de una ideología es que se pasa rápidamente al adoctrinamiento. Salazar confunde la cosa con alguna de sus manifestaciones. Concientizar no es enseñar, porque estar consciente no es simplemente conocer informaciones ni actuar correctamente, no es sinónimo tampoco de vida moral.

La concientización no garantiza toda liberación.

F. Concientización e identidad

La identidad (como individuo, grupo o como cultura) nunca es absoluta. Nunca logra cerrarse totalmente en la medida que su «soporte» está en permanente movimiento; por lo demás, la esquizofrenia y la alienación cultural son tentaciones permanentes.