Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

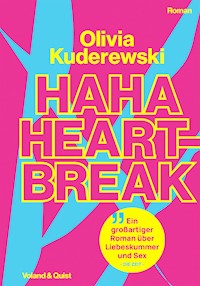

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Lux bricht aus. Sie reist in die USA, macht sich auf die Suche nach dem Wahren, dem Gefährlichen, das die Glasglocke über ihr zum Splittern bringt. Sie trifft Kat. Eine junge, irritierend schöne Frau, eine amerikanische Nomadin mit schneeweißem Haar. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip von Osten nach Westen, quer durch die USA, bringen sich gegenseitig anihre Schmerzgrenzen, laufen aus dem Ruder. Lux ist auf der Jagd nach sich selbst. Aber was will Kat? Ein Roman über das, was vom amerikanischen Traum zwischen all seinen Kopien übrigbleibt, und ein hypnotischer Abgesang auf die Welt der schönen Bilder, leuchtend und poetisch wie grausam und roh. Eine Geschichte über Vertrauen und Missbrauch, über Macht und Verletzlichkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Olivia Kuderewski, 1989 geboren, lebt in Berlin. Lux ist ihr erster Roman. Sie hat Vergleichende Literaturwissenschaft und Schreiben studiert, bisher in wenigen Anthologien veröffentlicht und noch keinen Preis gewonnen.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2021

Korrektorat: Kristina Wengorz

Umschlaggestaltung: HawaiiF3

Satz: Fred Uhde

ISBN 978-3-86391-279-6

eISBN 978-3-86391-299-4

www.voland-quist.de

Inhalt

New York

Kapitel 1

Kapitel 2

Detroit

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Chicago

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Denver

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Las Vegas

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Anmerkungen

Ich danke

Wenn man in den Westen fährt, hat man die Sonne jeden Morgen im Rücken. Sie treibt einen in den eigenen Schatten und brennt auf den Hinterkopf, bis die Reste des Vorangegangenen verdampfen und träge in der Luft stehen bleiben, während man selbst nur noch ein Motorengeräusch in der Ferne ist.

Jeder, der sagt, ein Land kann man nicht vom Highway aus entdecken, hat recht. Hier muss ja auch gar nichts mehr entdeckt werden. Wenn man aber schnell fährt, über eine gewaltige Landmasse auf einer geraden Umlaufbahn, stundenlang und ununterbrochen, bis auf ein paar Kaffeepausen in den Diner, die immer gleich sind von Ost nach West, dann bekommt man eine Ahnung von der Masse und Oberfläche der Welt.

Auf der Umlaufbahn unterwegs zu sein, wird dann interessanter als alle Details im Inneren des Landes, denn man kann hier zusehen, wie sich die Erde in schnellen und groben Zügen umformt, unter einem Himmel, der sich ständig bewegt. Man sieht das Grundgerüst. Man sieht, wie sich die endlosen, flachen Maisfelder, durch deren Halme morsend die Abendsonne blitzt, irgendwann in Hügel verwandeln, und wenn man weiterfährt, sieht man durch die Windschutzscheibe, wie sich eine gezackte Wand aus dem Nichts materialisiert.

Eine Steinwand, die sich wie ein Scherenschnitt auf einen zuschiebt, bis man herunterschalten und hinauffahren muss ins Gebirge. Bis man die Fenster hochfahren muss, weil es immer kühler wird und der Wind schärfer und das Gestein immer grauer, splitternder und härter. Bis man auch die Baumgrenze passiert, dünne Luft, und am höchsten Punkt treibt der schnelle Wind Wolken auf Sichthöhe vorbei, denen man ungläubig hinterherglotzt.

Aber dann fährt man einfach wieder runter. Sieht die blauen Seen in die Täler gegossen, schlängelt sich halsbrecherisch an den Kanten der Abhänge entlang, und die Bäume vermehren sich wieder, stehen wieder dichter, werden zu Wald, Nationalwald, man fährt durch nationale Waldkathedralen, ein Baum nach dem anderen rast vorbei, und man kann die Fenster wieder öffnen, es riecht nach Harz, und man muss weniger und weniger bremsen, irgendwann muss man gar nicht mehr bremsen und rollt erleichtert wieder auf eine Ebene, auf der der Boden immer trockener wird.

Dann tauchen plötzlich diese bizarren Steinformationen auf. Erdrot vor dem jetzt wolkenfreien Himmel. Diese Bogen, die aussehen wie aus dem All gefallen, die der Wind aber eigentlich aus einem Urzeit-Meeresgrund herausgeweht hat, Staubkorn für Staubkorn, und die Canyons tauchen ebenso plötzlich auf, stürzen schockierend neben einem in die Tiefe, dieser viel zu steile Abgrund, an dem man sich ängstlich und mit offenem Mund vorbeistiehlt, weil er so erdzeitalt ist.

Aber selbst das verschwindet wieder, wenn man weiterfährt, und verliert seine Farben. Bleicht aus, bis man in den graugelben Staub kommt, der zu Hügeln zusammengepresst ist, abgerundete Hügel, die der seltene Regen schraffiert, durch die er Netze gezogen hat, die wieder erhärtet und stehen geblieben sind, als Sehnsucht nach dem Wasser, und man fährt die Fenster mit diesem elektrischen Surren wieder nach oben, dreht die Klimaanlage auf Anschlag, fährt einfach weiter, bis es anfängt, vor Hitze zu flimmern am fatamorganischen Horizont unter dem Meeresspiegel, dort, bei den Kakteen und den stacheligen Silberbüschen.

Da kommt man an den Punkt, an dem vor Hitze alles stillsteht. Auch der Wind. Aber wenn man sich nicht davon aufhalten lässt, sich nicht irritieren, einschläfern, umbringen lässt von der Hitze und dem kaum vorhandenen Herzschlag des Landes, wenn man doch weiterfährt, sich langsam hindurchquält, sozusagen über den Tod hinausfährt, ins Jenseitige, wenn man diese lang gezogene Durststrecke aushält, auf der man sich mit der mittlerweile keuchenden Klimaanlage und den fast leeren Wasserkanistern im Kofferraum bedroht, ausgetrocknet, zum Überleben gezwungen fühlt, dann kommen endlich die Palmen.

Man lässt die Fenster wieder herunter, und der Wind streicht einem die Haare aus dem Gesicht, riecht nach feuchtem Salz. Man schaltet das Radio an und singt wieder mit, denn man weiß ja, was kommt, wenn man jetzt weiterfährt, auf direktem Weg, wenn man jetzt noch den Rest schafft, brennend ungeduldig bis ans Ende des Landes, bis an seine Kante, sein Ufer, seine Auflösung im ewig wogenden Meerwasser, in das man sich nach all diesen Strapazen hineingleiten und in dem man sich sauber waschen lässt.

Und während man so fährt, stundenlang, tagelang, wochenlang, geht jeden Morgen die Sonne auf, erreicht ihren Zenit und geht abends wieder unter, und dazwischen – mal schwarz wie ein geschlossener Vorhang, mal so dicht gesprenkelt, dass die Sterne den dunklen Hintergrund des Universums überbieten – macht die Nacht immer wieder alles zunichte. Weil man es nicht schafft, die Sonne einzuholen, auch wenn man ihr ununterbrochen hinterherjagt.

New York

1

Lux greift nach dem Knöchel der Statue. Das Metall ist kühl und massiv, trotzdem sieht es fast flüssig aus in seinem Nachtlila, als könnte man den steifen Mantel doch noch aufschlagen und ihm die Stiefel ausziehen. Dieses Lila, denkt Lux beim Hochsehen, wieso wird es immer Lila, wenn sich die künstlichen Lichter kreuzen, das ist kein physikalischer, das ist ein magischer Effekt.

Sie fühlt die metallenen Schnürsenkel, die Stiefelnähte, die scharfe Kante zwischen Schuhkappe und Sohle, eine dicke Sohle, ein fester Schuh. Es ist ein Soldatenstiefel, unmenschlich groß, der Schnürschuh eines Militärpriesters, der auf einem matschigen Schlachtfeld steht, ein keltisches Kreuz im Rücken. Und sie streicht über diesen Stiefel, fasst an, betastet, was sie immer nur aus der Ferne gesehen hat, überlegt, ob sie einen Kuss auf das Metall drücken soll, stockt.

Du bist ja nicht seinetwegen hier.

Lux drückt noch einmal fest zu, als wollte sie ihm mit einem Ruck das Bein wegziehen, ihn aus dem Gleichgewicht bringen und von diesem Sockel herunterholen, auf dem er seit 1937 steht, die überdimensionierten Hände um die Bibel gekrampft, den Blick verärgert in die Zukunft gerichtet. Ein religiöser Glatzkopf mit schlechter Laune. Als wüsste er, dass die Millionen Touristen nicht seinetwegen kommen.

Dass auch du nicht seinetwegen kommst, dass er nur ein langweiliger Klotz zwischen richtigen Sensationen ist. Ein Priester aus Metall hat gegen halb nackte Models einfach keine Chance. Seine Stiefel glänzen nicht von Pilgerberührungen, sondern nur, weil die Stadt ihm jede Nacht die Stiefel schrubbt, du weißt das, du hast gesehen, wie er ihm jede Nacht die Stiefel schrubbt, der letzte echte shoe shine boy von New York.

Wenigstens flattern Father Duffys Mantelschöße ewig im Durchzug der Hochhauskorridore, auch dann noch, wenn die schönen Gesichter um ihn herum verrotten. Und auch, wenn sie in der leichten Brise dieser New Yorker Frühlingsnacht ein wenig zu stark flattern, auch, wenn sie gerade eigentlich in die völlig falsche Richtung wehen, egal. Sie tun es ewig und immer, auch jetzt, wo gerade niemand außer Lux zusieht, es ist zu tief in der Nacht.

Ihre Beine zittern, wenn sie die Knie nicht durchdrückt. Sie muss aufpassen, dass das Gewicht ihres Rucksacks sie nicht wie einen Käfer auf den Rücken wirft, neunzehn Kilo sind ein Drittel ihres Körpergewichts. Es zieht von den Fersen, die sich anfühlen, als liefe sie auf Knochen, bis zum steifen Jetlag-Nacken. Ihre klebrige Hand tastet nach den Verschlüssen des Rucksacks, klickt sie auf. Lux blinzelt die rote Treppe hoch.

Das letzte Stück Weg, nur noch ein paar Höhenmeter, die du überwinden musst.

Zum obersten Absatz sind es dreißig Stufen, die hat sie schon mehrmals gezählt. Lux lässt den Rucksack von den Schultern rutschen, er landet dumpf, und sie stolpert los, geradeaus, nach oben, beim rechten Fuß denkt sie mantrisch: Times, beim linken: Square, fünfzehnmal links, fünfzehnmal rechts, nicht, dass du je vergessen könntest, wie dieser Platz heißt, nicht, dass du je vergessen könntest, wo du bist, wo du dich fallen lässt, auf die Knie, die Knie schlagen auf dem obersten Absatz auf, die Arme zittern, es ist kein Saft mehr drin.

Sie kann den scharfen Schweiß in ihren Achseln riechen. Inhaliert Abgase und hört zu. Das ewige Nachtrauschen breitet sich um sie aus wie eine Samtdecke, auf der alle anderen Geräusche sanft aufprallen, sich entrollen, und sie muss nicht lange warten, da hört Lux sie schon, aus der Ferne, aber schneidend, triumphierend, ja heilig hallt sie durch die Hochhausschluchten: Die erste Krankenwagensirene. Schon in den Videos hat sie dieses Geräusch am meisten gemocht.

Lux schließt die Augen.

In ihrer Jogginghose ertastet sie die Camels und das Feuer. Sie streckt den Rücken, zieht den Nacken lang, schiebt die Ärmel ihres Pullis hoch, und so, ausgerüstet für ein Spektakel, bleibt sie sitzen und zählt gegen das ungeduldige Klopfen im Brustkorb bis zehn. Dann macht sie die Augen auf.

Das goldene M. Es strahlt von links in ihr Sichtfeld.

Du bist zu Hause, nein, du bist in Amerika, endlich, du bist da.

Das Neon der Schilder schießt in Lux wie Tinte in Wasser. Ihre Augen weiten sich von der Szenerie vor ihr. Scharf, grell und schön, sie hat die Fotos vom Platz seit Monaten vermieden, seit sie abgetaucht und immer blasser geworden ist. Sie steckt sich die Camel an, nimmt einen so tiefen Zug, dass sie husten muss, und fährt die Konturen der Blockbuchstaben auf den Bildschirmen gierig mit dem Blick ab. Sie starrt in reine, stechende Farben, darüber der Himmel, schwarz und unerkennbar, und ihr wird schwindlig vom Nachrichtenzipper, sie heftet sich an einen Buchstaben, folgt ihm, bis er digital verschwindet, dann der nächste, von vorne, so lange, bis die Muskeln hinter den Augen wehtun. Die Schärfe der Bildschirme. Lux frisst das Neon, verschlingt es, sie wird davon nicht satt. Körper und Gesichter, Klamotten und Masken und das Drama der Spielfilme, die sie alle kennt, auf hauswandgroßen LCDs, Schauspieler und Models, godzillagroß, aber zahm, mit verzogenen Gliedmaßen durch die Flucht der Straße. Und was ihr hier schon immer am besten gefallen hat: Das ganze Drama spielt sich ohne Ton ab. Die Videos laufen lautlos zum Rauschen der Stadt, das nur von gelben Taxis und vom Durchzug verursacht wird.

Du bist ein winziger Punkt zwischen rechtwinkligen Steintürmen, im tiefsten, archäologischen Tal Amerikas, im Canyon von New York liegst du, so tief unten im Neonparadies, dass kein einziger Stern zu sehen ist. Du bist im Herzen von Amerika.

Du bist im heiligen Herzen von Amerika, denkt sie, ihr eigenes beruhigt sich.

Und dann wird sie durchlässig. Sie verwandelt sich in einen Teil dieser Stadt, in ein paar wenigen Minuten verformt sie sich wie im Märchen von Lux zu Amerika.

Du bist im Herzen von Amerika, denkt sie wieder und nickt, ihr ganzer Körper nickt, ein wenig Wasser sammelt sich unter den Lidern, Lux muss für eine Sekunde die brennenden Augen schließen.

Plötzlich eine Hand an ihrer Schulter. Sie schreckt hoch. Sieht sich um, fast panisch, weiß aber genau, wo sie ist. Die erloschene Zigarette liegt auf dem Boden, ihr Mund ausgetrocknet und sauer, der Rucksack immer noch am Fuß der Treppe. Die Uhr im Turm sagt, es wäre schon nach halb fünf. Jetzt erst sieht sie hoch in das Gesicht desjenigen, der sie aufgeweckt hat, und erstarrt, obwohl sie ja wusste, dass er kommt. Er ist spät dran, denkt sie.

»Muss hier wischen«, sagt er in sperrigem Amerikanisch und zeigt auf den dampfenden Eimer mit Spülwasser neben sich, eine völlig unnötige Geste.

Sie hätte nicht gedacht, dass er so jung ist. Im Livestream der Times-Square-Webcam sah es so langsam aus, sein Wischen. Es sah aus, als ginge es ihm nicht darum, eine Arbeit zu erledigen, sondern als wäre er mit diesem Putzeimer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jede Nacht aufs Neue, etwas, das Lux beneidet.

»Na los.« Mit einem Nicken in Richtung Neon sagt er ihr, dass sie sich verpissen soll, aber Lux kann den Blick nicht von ihm nehmen. Sie hat das Gefühl, in einen Film gefallen zu sein, sich selbst auf der Treppe zu sehen, durch die Webcam.

Bist du in New York oder zu Hause?

Sie fasst sich um die bloßen Fußknöchel und drückt zu, um zu prüfen, wie real das gerade ist. Die Statue, der Typ, die Treppe. Alles echt.

»Wie heißt du?«, fragt sie ihn.

Ihre Stimme bricht, vom Schlaf oder vor Aufregung. Er runzelt die Stirn. Seine Augenbrauen ziehen sich über dem müden Blick zusammen. Sein Overall und die Cap sind genauso rot wie die Treppe, und er hat sich schlecht rasiert, ein paar übersehene schwarze Stoppeln auf den Wangen. Er schüttelt den Kopf. »Hau ab und lass mich meine Arbeit machen.«

Er greift nach dem Eimer. Geht damit in die Ecke des Absatzes – es ist eine große Fläche, die er da am Anfang wischen muss, da, wo sich tagsüber die meisten Touristen drängen, wo man den besten Blick über den Platz hat – und fängt an zu putzen, langsam und rhythmisch, wie Lux es von ihm kennt. Die Bewegung ist immer die gleiche: Aus der Körpermitte schiebt er die Stange so weit wie möglich zur Seite, bis er sich ein wenig strecken muss, das Gewicht auf einem Bein. Dann wendet er in einem ruhigen Halbkreis und zieht sie wieder zu sich in die Mitte, dort, wo das Ziehen unmerklich in ein spiegelverkehrtes Schieben übergeht.

Die Bewegung an dieser äußersten Stelle im Halbkreis ist immer langsamer als auf gerader Strecke, oder vielleicht sieht es nur so aus. Vielleicht liegt es daran, dass sie ihn immer nur von hinten sieht, aber sie hat sich oft gefragt, ob beim Wenden eigentlich ein minimales Stoppen zu beobachten ist, wie beim Wechsel von Ein- zu Ausatmen, dieser Umbruch der Atmung, vor dem Lux manchmal Angst bekommt. Jedenfalls konnte sie diesen Moment nie genau greifen, und auch jetzt, aus der Nähe, wird ihr das nicht klar, schieben, wenden, ziehen, schieben, wenden, alles in einem Fluss, wie eine einzige Bewegung, und wie immer synchronisiert sich ihr Atmen mit seiner Arbeit, und natürlich sieht es so aus, als würde er tanzen, sich wiegen, von einem Bein aufs andere, der Tempelreiniger.

Jeden Morgen, nach den wachen Nächten, hat er sie in den Schlaf gewischt, als kleine rote Figur auf ihrem Laptop-Bildschirm. EarthCam.com. Er war nie größer als ein Daumennagel, ein kleiner Teil, der zum Motor von New York gehört. Und jetzt ist er hier, Fleisch und Blut und angepisst von seiner Morgenschicht. Sie denkt darüber nach, ihm etwas zurückzugeben, sich irgendwie zu bedanken, für den guten Schlaf und die Träume, in denen sie schon längst überm Atlantik war. Am Ende war die Treppe immer so unglaublich sauber – als könnte er alles im Leben wieder so sauber wischen.

Du hast besser gewirkt als jede dieser Pillen, will Lux ihm sagen, du bist Valium, meine Versicherung, aber er lässt sich nicht von seiner Arbeit ablenken und sieht so unaufhaltsam aus, als würde er sie die Treppe runterschwemmen, sobald er bei ihr ankommt. Wie ein Stück Dreck, stinkender Langstreckenflugmatsch, der du jetzt bist.

»Hau ab«, hat er gesagt, »lass mich meine Arbeit machen.«

Lux steht auf. Sie geht eine Stufe runter, du solltest jetzt weiter, sie geht noch eine Stufe runter, war doch ein guter Start. Die schönen Gesichter sehen streng aus, strahlen ihr zu grell in die Augen, eines streckt die Zunge raus. Sie geht noch eine Stufe runter. Dreht sich dann fahrig um, bückt sich, hebt ihre erloschene Kippe auf, von der ein wenig Asche auf dem Rot zurückbleibt, das Rot, das die ganze Nacht hindurch leuchtet, und sie traut sich kaum hinzusehen.

Deine Asche wischt er auch gleich weg.

Er dreht sich nicht nach ihr um. Wischt und wischt mit dem Rücken zu ihr, so wie immer. Und Lux hat wieder das flackernde Gefühl, auf einen Bildschirm zu starren, 6000 Kilometer weit weg von hier, als wäre ihre Sicht beschränkt auf diesen Ausschnitt, und nein, denkt sie.

Du kannst nicht einfach gehen. Das ist der Anfang einer Geschichte, es war eine ganz gewöhnliche Nacht, als.

Lux steigt noch ein paar Stufen hinunter, in Zeitlupe, und platziert sich mitten auf der Treppe im Schneidersitz.

Es fällt ihr schwer, sich nicht umzudrehen. Ihr Gehör spannt sich automatisch, jedes Mal vor diesem immer wieder zuverlässig eintretenden Ereignis: Das leise Klatschen der nassen Fasern auf der nächsten Stufe. Das kleine Stocken, der Offbeat. Alle wichtigen Begegnungen beginnen so, alle Geschichten, zu Anfang ist immer ein Stocken da, ein Widerstand, es war eine ganz gewöhnliche Nacht, als.

Es wird ein paar Momente dauern, dann wird er zufällig einen Blick hinter sich werfen. Innehalten in seinem Ziehen, Schieben und Wenden, kurz einfrieren wird er, vielleicht für eine Sekunde noch mal wütend werden. Und dann wird er wissen, warum du hier sitzt, wird das Magische dieser Konstellation erkennen, wird merken, dass er von dir gesehen wird, er muss dieses Straucheln der Ordnung doch auch spüren.

Es dauert eine halbe Zigarette, bis Lux es hinter sich Klatschen hört. Er hat den Wischmopp in den Eimer gerammt, pumpt ihn hoch und runter. Jetzt käme eigentlich der Moment, in dem das vollgesogene Teil in die Höhe gezogen wird, Putzwasser verschwenderisch auf die Stufen tropft und das Ding wieder saftig auf der Treppe landet. Stattdessen hört sie, wie das Pumpen langsamer wird. Abbricht. Ihr läuft ein Schauer über den Rücken.

Ein Seufzen. Ein Wort, Lux wartet auf ein Wort, einen Spruch, einen Satz, nein, eine Frage, eigentlich auf eine Berührung.

Sie zieht an der Zigarette, die sie fast vergessen hat. Neue Asche fällt auf die Stufen, die alte wird er jetzt schon weggewischt haben – da fängt der Rhythmus von vorne an, ohne Frage, ohne ein Wort.

Lux’ Hand zittert. Sie nimmt den letzten Zug von der Zigarette und schnippt sie weg, so wie Leon es ihr beigebracht hat, die Glut Richtung Handinnenfläche, Daumen- und Zeigefinger gegeneinander geschnellt. Die Kippe fliegt in hohem Bogen und landet irgendwo neben der Treppe.

Er ist ist fast fertig mit dem linken Teil, ist auf ihrer Stufe angekommen. Lux sieht aus dem Augenwinkel, wie er sich der Kante nähert.

Er muss jetzt mit dir reden, er kann nicht einfach wortlos über dich drüberwischen wie über ein Stück Dreck.

Sie sieht, wie er den Wischmopp zu sich heranzieht, er ist vielleicht noch einen halben Meter entfernt.

Seine Hand greift nach dem Eimer. Dann steigt er die nächste Stufe runter, tritt die paar Schritte vor sie und – geht an ihr vorbei, um auf der anderen Seite weiterzumachen.

Lux fühlt, wie ihre Jogginghose sich an der Seite mit Putzwasser vollsaugt. Er hat so nah an ihrem Bein vorbeigewischt, dass da jetzt eine Lache ist. Und da, wo er gewischt hat, ist es nicht sauber, sondern einfach nass, die Fusseln und Krümel und Dreckstücke auf der Treppe sind nur anders verteilt.

Sie sieht zu ihm hoch. Die Langeweile sitzt ihm direkt auf den Augenlidern, sein Blick verirrt sich kein einziges Mal zu ihr.

Dein Tempelreiniger.

Als er unten ankommt, lässt er den Wischmopp einfach zur Seite fallen, von dem Knall des Stiels auf der Treppe zuckt sie zusammen. Sie kann sich nicht erinnern, dass er das jemals gemacht hätte. Mit einem Knie am Boden bewegt er einen Lappen in dem dreckigen Putzwasser hin und her, und für eine kurze, falsche Sekunde sieht es so aus, als verneige er sich vor Father Duffy – oder vor dem Neon, vor Amerika vielleicht. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, den sie immer am liebsten mochte, wenn sie es denn schaffte, so lange durchzuhalten:

Den Stiefel der Statue putzt er so, wie man auch einen echten Schuh putzt – den Lappen an beiden Enden haltend und ihn hin- und herziehend. Nur macht er es diesmal irgendwie mit zu viel Kraft, sie hört seinen Atem, der scharf durch die Nasenlöcher zieht. Alle Berührungen, jeden Fingerabdruck putzt er weg, länger und heftiger als sonst. Als wäre er wütend auf jeden, der hier war, für nur einen Tag, für einen Moment, für eine halbe Stunde, auf jeden, der nicht Nacht für Nacht hierherkommen muss, und er sieht plötzlich gar nicht mehr gelangweilt oder müde oder meditativ aus, denn seine Arme und Hände sind angespannt, nein, völlig verkrampft sind sie, er beißt sich auf die Unterlippe, beißt sich die Unterlippe fast ab, seine Augenbrauen sind steif zusammenpresst, und es sieht so aus, als wollte er den Schuh durchscheuern, so schnell, mit so viel Gewalt reißt er den Lappen hin und her, und als er ihn schließlich wegzieht und der Fetzen glühend an seiner Hand herunterhängt, geht sein Atem so heftig, als wäre da ein Kolben in seiner Brust, der sich von alleine hebt und senkt.

Er steigt von dem Sockel runter. Wankt von der gerade noch so heftig ausgeführten Bewegung zurück und stolpert über ihren Rucksack, der noch immer da liegt, wo er ihr von den Schultern gerutscht ist. Er rudert mit den Armen, die Überraschung glättet sein Gesicht, und er stürzt, fällt auf die Hüfte, auf den Ellbogen, ihm entfährt ein Laut. Lux ist aufgesprungen, ist die Treppe schon halb runter, schon halb bei ihm, als sie seinen Blick auffängt und nicht mehr weiterkann.

»Scheißtouristen.«

Er zischt es, als er sich nach dem Eimer bückt. Es ist kaum lauter als das Nachtrauschen, aber sie hört es überdeutlich, spitz, scharfkantig, sodass es die Samtdecke, die die ganze Zeit unter allem lag, zerreißt. Dann ist er weg, aus dem Bild gehumpelt.

Lux hievt sich den Rucksack wieder auf den Rücken und geht an der Statue vorbei, ohne sich nach ihr umzusehen. Auf dem Video der Treppe würde man jetzt einen trockenen Fleck sehen.

2

Lux zieht die Beine an und lässt ihre Knie gegen den Vordersitz sinken. Das Plastik knackt leise, als sie langsam das ganze Gewicht ihrer Beine hineindrückt, sich vorsichtig in diesen kantigen Leerraum zwischen zwei Sitzen keilt wie ein Krebs in eine Felsspalte, ein Schalentier in einem amerikanischen Langstreckenbus.

Das alte Polster der Sitze riecht. Hinter ihr atmet jemand sehr laut.

»… Gepäck in die Ablage, was im Flur steht, fliegt raus. Stellt eure Kinder ruhig, dann bleib ich auch ruhig.«

Die Befehle der Fahrerin dröhnen durch den Bus, sie muss die Lautstärke ihres Mikros voll aufgedreht haben. Lux meint, die Scheiben zittern zu sehen.

»Also: Stellt mir keine Fragen. Und lasst mich einfach meinen Job machen.«

Der Lautsprecher knackt, ein Husten aus der hintersten Ecke. Dann ist es still.

Draußen zieht New York vorbei. Lux nimmt die Beine wieder runter, weiß nicht, wie sie sich hinsetzen soll, damit der Plastiksitz ihr nicht die Knochenkonstellation verschiebt. Aber das muss so sein, denkt sie: Man steigt auf der einen Seite des Kontinents in einen klapprigen Bus, in dem es immer zu kalt oder zu warm ist, in dem man durchgeschüttelt, in den Kurven hin- und hergeschleudert wird, man rauscht auf einer Strecke dahin, die so gerade und lang ist, dass die Rundung der Erde am Horizont sichtbar wird, mit der Schläfe gegen die Scheibe, dämmert weg, wacht wieder auf, und die Landschaft hat sich in der Zwischenzeit neu erfunden, und dann steigt man nach Stunden, in denen das Innere Kalk ansetzt und die Muskeln verhölzern, in denen alle im Bus zu Leidensgenossen geworden sind, aus, in einem anderen Teil des Landes, gerädert, aber glücklich, woanders zu sein.

Vierzehn Stunden. Mit dem Auto wären es zehn, wenn sie es geschafft hätte, jemanden anzuhalten, zwei verschwendete Stunden am Straßenrand. Die Hitze hat sie kleingekriegt, sie wusste nicht, dass es im Juni in New York so heiß sein kann.

Die verschwimmende Großstadt vor dem Busfenster. Das ist es, weswegen sie hergekommen ist, wegen einer Großstadt hinter einer Scheibe, wegen einer sich bewegenden Landschaft hinter einer Scheibe. Ist das nicht lächerlich?

Leon wäre nie nach Amerika gefahren. Er hätte auch nicht Amerika gesagt, sondern »USA« oder »Vereinigte Staaten«, und er hätte das Gesicht bei dem Vorschlag verzogen, als wäre das etwas Ekelhaftes. Ist es nicht lächerlich, durch Amerika zu fahren, denkt Lux, oder war das Leons zischende Stimme in ihrem Ohr, die sie beim Versuch zu trampen kleingekriegt hat? Sei nicht so verdammt passiv. Sie lässt die Stirn wieder gegen die Scheibe sinken.

Eine Frau, die vor den Hochhaustürmen völlig zerweht wird. Ihre Haare treiben im Wind, den Rock drückt sie mit einer Hand runter, die andere hält ihren Kaffee. Das Hupen auf den gigantischen Kreuzungen, deren Zebrastreifen grotesk verzogen sind von der Blechlawine, die jeden Tag darüberrollt. Die blendenden Plätze und die schattigen Gehwege, auf die niemals Sonne fallen wird, und der irre Blick der New Yorker, der alles durchschießt, manisch und ignorant. Sie spürt die erdkernnahe U-Bahn-Luft und die klirrende Kälte der Klimaanlagen noch auf der Haut. Hat den Geruch der Stadt noch in der Nase, den schmelzenden Asphalt. Ihr Blick verfängt sich weiter an den Metro-Schildern und den schwarzen Feuertreppen, auf die man sich zum Rauchen setzt. Es ist einfach. Es gibt hier Orte, an denen man ganz genau weiß, was zu tun ist.

Sobald die Gebäude draußen niedriger werden und es nach Stadtrand aussieht, klickt sie sich durch die Fotos und Videos, die sie in den letzten Tagen gemacht hat. Den Großteil hat sie schon an Charles geschickt. Charles, die gesagt hat: »Schick mir alles, wenn ich schon nicht dabei sein kann.« Charles, die studieren muss und da nicht weg kann.

Charles fehlt. Etwas fehlt dauernd neben Lux.

Es sind Hunderte Bilder vom Himmel, vom blasser werdenden Himmel hinter Beton, Stein und Glas. Der hellblaue, der orange, der rote, der violette, der nachtblaue Himmel. Sie ist gelaufen, den ganzen Tag, bis in die Nacht hinein, ist gepilgert, dann wie tot ins Bett gefallen, um am nächsten Tag weiterzulaufen.

Aber irgendwas stimmt mit diesen Bildern nicht.

Sie hat nur ein einziges von sich selbst gemacht, und das nur, weil Charles sie darum gebeten hat, »als Beweis, sonst glaub ich dir nicht, dass du wirklich dort bist, mach schon«. Lux hat es am Ufer des East River geschossen, ein Bauzaun steht hinter ihr, es war kein besonders schöner Abschnitt am Fluss. Ihre fedrigen, halblangen Haare wehen vor den Zaunmaschen herum, sehen farblos aus, verschwinden fast im Hintergrund. Die Sonne blendet, und man erkennt kaum, welche Farbe ihre Augen haben. Es könnte beinahe ein Lächeln sein, dieser schmale, auf einer Seite verzogene Mund, aus dem die Zähne hervorblitzen. Lux entdeckt ein kleines Loch an dem ausgeleierten Saum des Shirts, direkt unter dem Schlüsselbein. Ihre Haut färbt sich schon, färbt sich schnell, jetzt, wo sie auch wieder an den Tagen wach ist.

»Wow«, schreibt Charles zurück, und Lux muss lächeln. Während sie versucht, eines der Bilder zuzuschneiden, geht der Alarm in ihrer Hand los, bricht plötzlich in die rauschende Stille. Erschrocken wischt Lux ihn weg und sieht hoch, in die Gepäckablage über sich.

Jetzt den ganzen Rucksack durchwühlen, die Stille aufwühlen, das Gepäck aus der Ablage holen, du hättest vorher daran denken sollen.

Sie steht auf. Zieht an dem Riemen, der aus der Ablage heraushängt, zerrt daran, bis das Gewicht des Rucksacks an die Kante rutscht, auf sie zukippt. Lux reißt den Kopf zur Seite, die neunzehn Kilo treffen sie am Schlüsselbein und werfen sich mit einem dumpfen Geräusch auf den Sitz. Das Blut pocht in ihren Wangen.

Sie muss sich mit beiden Händen bis an den Grund des Inneren wühlen. Muss die Arme bis über die Ellbogen darin versenken, graben, alles verschieben. Lux merkt nicht, wie sie die Luft anhält, erst als sie gefunden hat, was sie sucht, atmet sie wieder.

Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, ein Deo. Der Rest des Plastikbeutels, der schon so weißlich zerknittert ist, als hätte er eine Weltreise hinter sich, ist voll mit den knisternden, silbernen Streifen. Sie drückt eine der Tabletten so leise wie möglich raus, aber das Geräusch pflanzt sich in der wortlosen Stille viel zu weit fort.

Jetzt weiß jeder in diesem Bus, dass du durchgeknallt bist.

Sie schlägt sich die Tablette in den Mund und schluckt sie ohne Wasser. Als sie weiter nach ihrem Pulli wühlt, streift ihre Hand etwas im Rucksack, das dort gar nicht mehr sein sollte. Sie zieht es überrascht heraus. Die Mappe ist zerbeult, man sieht ihr an, dass sie herumgeschleppt wurde, die Ecken ausgefranst und abgeknickt.

Du wolltest sie längst loswerden. Du wolltest sie an diesem Punkt schon losgeworden sein, du hattest dir Rituale dafür ausgedacht. Du wolltest sie von der Brooklyn Bridge in den East River segeln lassen, die Blätter hätten sich in alle Winde zerstreut. Oder ein kathartisches Lagerfeuer in der Nacht in einem der verwahrlosten Teile der Stadt, zwischen Bauzäunen, Lagerhallen und Müll.

Lux hält sie mit beiden Händen auf dem Schoß. Sie starrt auf den Sticker in der Mitte des festen Papiers, auf dem so etwas wie Wald in Kleinformat gedruckt ist. Sie kennt das Bild, es ist die Aussicht von der Sonnenterrasse der Bekloppten auf Station 5. »Neue Lebensqualität« steht darüber mit einem hässlichen, grafischen Schwung in Orthopädiegrün, und in Lux flammt ein Ärger auf.

Ganz vorne liegt der Entlassungsbericht. Sie zögert, aber überfliegt ihn dann doch, Teile davon kann sie auswendig. Ihr Blick holpert über Begriffe wie »stationär«, »rezidivierende depressive Störung«, »interaktionelle Gruppenpsychotherapie«, »Eigenverantwortung«, »gegenwärtig mittelgradige Episode« und die ICD-Nummer ihrer Diagnose. Der Wisch endet mit dem Satz: »Ausreichend stabilisiert sowie ausdrücklich und glaubhaft von akuter Suizidalität distanziert und absprachefähig wurde die Patientin aus unserer vollstationären Behandlung entlassen.« Auf der Rückseite drei Unterschriften und die Empfehlung zur Medikation.

Lux knüllt den Zettel zusammen, das Papier faucht. Sie drückt ihre Faust so fest darum, dass sich ihre Fingernägel in den Handballen graben. Die Mappe ist dick, voll von Papieren in unterschiedlichen Farben und Formaten, Notizzetteln mit Klinikstempeln und handgeschriebenen Terminen, Tabellen, therapeutischen Gedichten, Überweisungsscheinen, ein dicker, bunter Packen. Das Informationsmaterial aus der Depressionsgruppe: Müll. Der abgegriffene Therapiestundenplan: Müll. Der Brief, den sie an ihr inneres Kind schreiben musste: Sondermüll. Der Befund von der Blutabnahme, die Spannungskurve für die Angstzustände, das Übungsblatt zur progressiven Muskelrelaxans, die Liste mit den Notfall-Skills, die Überweisung aus dem Krankenhaus, die kaum zu fassende Rechnung, die Flyer sämtlicher Krisendienste in der Umgebung: alles Müll. Zwölf Wochen Intensivtherapie, um dann Pillen zu schlucken, denkt sie, und ihr entfährt ein Schnauben, unwillkürlich, ein paar Blätter rutschen von ihrem Schoß auf den Boden, und sie schiebt sie mit dem Fuß von sich weg, zertritt sie unter ihrem Turnschuh.

Sie hat sich durch die ganze Mappe gewühlt, rückwärts durch drei Monate, als ihr Blick auf eine Frage in dem Papierchaos fällt und sie stutzt: »Meine Warnzeichen für eine nahende Depression sind?«

Und darunter steht in ihrer eigenen Schrift das Wort »Glocke«.

Sie hat es nicht mehr benutzt, seit sie rausgekommen ist, dieses Wort. Seit sie diesen dummen Fragebogen ausgefüllt hat, kein einziges Mal hat sie es ausgesprochen, vielleicht gedacht, aber nur flüchtig, eigentlich hat sie es nicht mal richtig gedacht, seit damals auf der Terrasse der Klinik.

Lux war allein gewesen in der Nacht. Die Zimmergenossin mit den verbundenen Armen, an deren Schnarchen sie sich schon gewöhnt hatte, war weg, »ausgezogen«. Vielleicht konnte Lux deswegen nicht schlafen, das Wegbrechen der Hintergrundgeräusche oder die alte Angst vorm Dunkeln. Vielleicht waren die Scheinwerfer der stillen Krankenwagen, die die ganze Nacht an der Zimmerdecke vorbeifuhren, schuld; oder das Bett, dieses schmale, fremd bleibende Bett, aus dem immer ein Körperteil heraushing. Sie stand auf, ihre Hand griff nach irgendetwas in dem fremden Schrank, in dem sich die Klamotten häuften, etwas weiches Warmes, um auf der Raucherterrasse nicht zu frieren. Eigentlich war das einer der guten Momente. Wenn die ganze Klinik eingeschlafen war bis auf ein paar geisterhafte Schwestern und die Maschinen. Das Schlurfen der Hausschuhe in den leeren Gängen. Das gedimmte Licht, nicht dieses grelle Weiß, mit dem sie einem tagsüber in den Kopf leuchteten. Die schwere Tür zur Terrasse und das Betonquadrat, darüber ein Stück Himmel und manchmal Sterne. »Gefängnishof« nannten das die anderen.

So stellt man sich das vor, dachte sie, in Hausschuhen, Schlafanzug und riesigen Strickjacken nachts durch die Flure der Klapse schleichen. Wer hat sich diese Strickjacken für verrückte Frauen ausgedacht?, überlegte sie, als sie in den Taschen nach einem Feuer wühlte.

Sie zog das Feuerzeug heraus, und die Kippe rutschte ihr aus dem Mund.

Da war es die ganze Zeit. Leons Feuerzeug, ihr Feuerzeug, das mit dem Luchs. Wie lange muss es dadrin gewesen sein?, stotterte es damals in ihren Gedanken. Ihre Hand fing an zu zittern, und damit auch das ernste Gesicht der Katze auf dem Feuer, ein geschecktes Katzengesicht, dem Leon zwei Büschel über den Ohren eingeritzt hatte. »Um die Katze zum Luchs zu machen«, hatte er gesagt, »sie hatten keine Luchs-Feuerzeuge im Sortiment.« Der Dreck der Raucherfinger sammelte sich in den schiefen, weißen Rillen. Und Lux hatte sich selbst gewundert, dass sie diesen dämlichen Witz immer wieder lustig fand, wenn er sie anfauchte, mit einem kratzigen »Ch«, die Finger zu Krallen verbogen. Lux, Luchs – wie das Tier. Es war so bescheuert, dass sie davon jedes Mal Herzklopfen bekam.

Eine Woche später war er tot.

Und du hast es doch nicht verloren, dachte sie dort auf der Terrasse, es war die ganze Zeit in dieser hässlichen Jacke, du hast es nicht verloren, nur musstest du erst irre werden, um es wiederzufinden.

Dann wurde alles unhörbar. Jemand kam nach draußen, um auch zu rauchen, eine Nachtschwester, aber Lux hörte nichts mehr außer einem lauten Rauschen. Sie merkte nur vage, wie diese Person an ihrem Arm rüttelte, alle Kanäle verstopft, Ohropax auch für die Haut, der Mund dieser Person bewegte sich lautlos. Da war