22,99 €

Mehr erfahren.

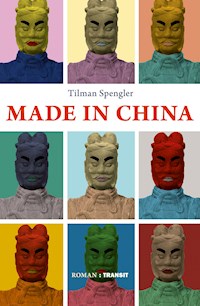

- Herausgeber: Transit

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wer hat sie erschaffen, diese geheimnisvollen Krieger aus Terrakotta, Soldaten einer unterirdischen Armee, die während der chinesischen Kulturrevolution das Licht der Welt erblickten? Aufregend, fundiert und voller verrückter Einfälle schreibt Tilman Spengler, profunder Chinakenner und begnadeter Erzähler, über den russischen Kunsthistoriker und Lebenskünstler Leo Zwirn. Diesen verbannt das Schicksal in ein von allen Lebensgeistern verlassenes Museum tief in der chinesischen Provinz, das bald darauf von den Roten Garden als "rückwärtsgewandt" angegriffen und zerstört werden soll. Spengler schreibt über den virtuosen Umgang mit der Wahrheit, die hohe Kunst des Fälschens, über die Vertreibung fanatischer Rotgardistinnen durch entschlossene Kinderfrauen und nicht zuletzt über den "Stählernen Wu", jenen beinharten Parteikader und unfreiwilligen Drahtzieher bei der "Erschaffung" der bald weltberühmten Terrakotta-Armee von Xi'an. Ein aufregender, komischer, mit viel Wissen erzählter Roman über China, die Kulturrevolution – und eine Ode an die subversive Kreativität.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Tilman Spengler

MADE IN CHINA

© 2021 by :TRANSIT Buchverlag

Postfach 120307 | 10593 Berlin

www.transit-verlag.de

Umschlaggestaltung: Gudrun Fröba

eISBN 978-3-88747-403-4

INHALT

Ankunft

Besuch in Yan˚an

Große Erwartungen

Der falsche Mao

Korrekturmaßnahmen

Industrie ohne Rauch

Besucher aus der Fremde

Briefwechsel

Zeichen der Veränderung

Die neue Freiheit

ANKUNFT

1

Leo Zwirn ist übrigens nicht aus freien Stücken nach Xi’an unterwegs. Auch wäre ein einheimisches Flugzeug nie das Transportmittel seiner Wahl gewesen. Alle Maschinen des chinesischen Luftverkehrs unterstehen seit der Befreiung des Landes vor gut zehn Jahren dem Militär. Die Geräte sind darauf eingerichtet, eine größtmögliche Anzahl von Passagieren auf einem sehr begrenzten Raum zu befördern. In den Berechnungen der chinesischen Luftwaffe ist zudem die Gestalt eines mageren Rekruten aus dem Süden des Landes das Maß aller Dinge.

Diesem Modell entspricht Leo Zwirn allerdings nicht einmal in einer vagen Annäherung. Zwirn misst von den Stiefeln bis zum Schopf seiner dunkelblonden Haare fast zwei Meter, er ist zwar schlank, doch wenn er auch nur einigermaßen den Vorgaben von Rückenlehne und Sitzfläche entsprechen will, muss er die Schultern einziehen und die Beine zur Brust klemmen.

Zwirns Bestimmungsort ist das Museum der früheren Kaiserstadt Xi’an. Hier soll der junge russische Spezialist für Museumsangelegenheiten die chinesischen Genossen »beim technischen Aufbau« unterstützen, wie es recht unbestimmt in den Dokumenten steht, die seiner Ankunft vorausgeschickt wurden.

Auch das Museumsgebäude ist ein Geschenk der sowjetischen Freunde. Es wurde Anfang der Fünfzigerjahre, also vor nicht einmal einem Jahrzehnt, gebaut und ist ein fünfstöckiger Triumph des Blauen Betons und der kargen Linienführung.

Eine besondere Geschichte wird von seinem Dach erzählt. Ursprünglich hatten die Architekten das Gebäude mit einem Flachdach entworfen, sparsam, funktional, fortschrittlich, doch bald nach der Fertigstellung murrten viele Bewohner von Xi’an, weil das kantige Gebäude, das direkt an die alte Stadtmauer grenzt, ihre Vorstellung von architektonischer Harmonie verletzte.

Eine Zeit lang wurde dieser Protest von der Parteiführung als »Überrest des feudalen Denkens« kritisiert, doch schließlich erhielt die Zweite Brigade der Städtischen Holzarbeiter den Auftrag, dem sowjetischen Betonkörper ein traditionelles chinesisches Dach aufzusetzen. Als Beitrag zum kulturellen Miteinander. Ein schmuckes, von Hand geschnitztes Holzdach, getragen von roten und grünen Säulen. Bestückt mit den vertrauten speienden Drachen und anderen Fabelwesen, die böse Geister abschrecken. Bedeckt mit hell schimmernden gelben Ziegeln, deren Glitzern schon aus der Ferne wahrnehmbar ist.

Das gilt allerdings nicht für Tage im Frühling wie dem, an dem Leo Zwirn ankommt. Da »geben die Wolken ihre Geheimnisse nicht preis, dem Karren bricht hinter dem Ochsen die Deichsel«, wie es im chinesischen Bauernkalender vorausgesagt wird. Für die zweimotorige Maschine, die den russischen Gast nach Xi’an bringt, bedeutet die stürmische Wetterlage ein langes Umkreisen der Stadt und das plötzliche Absacken in immer tiefere Luftlöcher. Zucken Blitze? Selbstverständlich, doch erkennbar nur, wenn man sich noch traut, aus den beschlagenen kleinen Bullaugen zu blicken. Dafür flackert im Flugzeug ein unruhiges Licht. Die künstliche Belüftung ist ausgefallen, und ein scharf säuerlicher Geruch liegt wie eine Glocke über der engen Kabine der Passagiere.

Irgendwann setzt das Flugzeug dann doch holpernd und wild schwankend auf dem Flugfeld auf. Mit weichen Knien tappt Zwirn die Stufen der Gangway hinunter. Auf der Aussichtsterrasse des Flughafengebäudes, der Regen hat gerade ausgesetzt, sieht er ein Transparent, das von zwei Männern trotz des immer noch heftigen Windes hochgehalten wird, auf dem in kyrillischer Schrift hellrot die Worte stehen: »Das Provinzmuseum begrüßt aus glühendem Herzen unseren russischen Sputnik.«

Zwei Stunden später, das Wetter hat sich wieder verschlimmert, erreicht der Wagen, der ihn abgeholt hat, die Stadtgrenze von Xi’an. Dreimal musste der Fahrer aussteigen, um Schlamm zu entfernen, den die Scheibenwischer des Dienstwagens nicht beiseiteräumen konnten. Doch als viel ärgerlicher empfindet Leo Zwirn den Verlust von einem Koffer und einem Reisesack, die offenbar beim Umsteigen auf der Strecke geblieben sind. Zwirn verflucht zum wiederholten Mal den Tag, an dem er sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat.

2

»Heute finden uns weder Bomber noch Engel,

nicht einmal eine Elster findet den Weg

unter unser Dach, schon gar nicht zwei,

nicht einmal Elstern…«

singt, wie häufig an solchen Tagen, Frau Wang, die Leiterin der Abteilung für Restaurierung und Konservierung. Manchmal summt sie auch nur die Melodie und klopft dabei mit einem Pinselstiel den Takt auf die bunt verschmierten Blechdosen und Porzellantiegel auf ihrer Werkbank. Das Reich der Frau Wang liegt im Untergeschoss des Museums, und die Restauratorin ist eine strenge Herrscherin. Nein, nicht direkt streng, doch schwer zugänglich, wie die Kollegen sagen: eine Thermoskanne, die nach außen nicht verrät, was in ihr vorgehen mag.

Recht besehen hätte Frau Wang zum Empfang des Gastes auf dem Flughafen erscheinen müssen, als dritte Figur rechts, neben dem Museumsleiter und dem Parteisekretär. Doch das böse Wetter hat gefügt, dass nur der kleine Dienstwagen zur Verfügung steht, da wäre für sie kein Platz gewesen, man will schließlich den Gast mit seinem Gepäck nicht einpferchen.

Frau Wang empfindet den heftigen Regen als einen seltenen Gunstbeweis des Schicksals. In ihrer Werkstatt fühlt sie sich beschützt von den Objekten, die auf ihre Aufmerksamkeit warten, und wenn ihre Nase gerade darauf achtet, genießt sie auch den anregenden Geruch von Lösemitteln, indischem Dammarharz und anderen Substanzen, die für ihre Arbeit wichtig sind.

Weit, weit weniger wichtig sind dagegen fremde Besucher, die unter irgendwelchen Vorwänden ihren Frieden stören. Besucher aus der Stadt etwa, die gegen Abend in ihr Reich eindringen und nur wissen wollen, was sie für eine blauweiße Vase aus dem Mittelalter verlangen dürfen, wenn sie dieses Kunstwerk pflichtgemäß der staatlichen Ankaufskommission anbieten sollten. Noch weniger Geduld bringt Frau Wang für die Abgesandten der lokalen Parteizentrale auf, die, einer Direktive der vorgesetzten Behörde nachgehend, herrisch fragen, welche »metallhaltigen« Objekte aus dem Bestand des Museums für die Einschmelzung und Umwandlung in »versorgungswichtige« Güter infrage kommen.

Am wenigsten mag Frau Wang Besucher aus den sozialistischen Bruderländern, die ihr Ratschläge über »fortschrittliche Techniken der Konservierung und Restaurierung« erteilen wollen. Sowjetische Berater pflegen bei solchen Begegnungen ihre Nase ganz besonders hoch zu tragen und auf die Schätze aus China zu verweisen, die in ihren eigenen Depots lagern: »Sie sollten einmal das Porzellan sehen, das der König von Sachsen damals nach Dresden bringen ließ.« – »Unsere Yuan-Vasen in der Sir Percival David-Sammlung im Britischen Museum…« – »Schade, dass wir sie nicht in den Vatikan einladen können…«

Fast ausnahmslos sind es männliche Experten, die zu ihr in den Keller geschickt werden, und es erstaunt Frau Wang schon lange nicht mehr, mit welch schlichten Gesten diese Besucher versuchen, die Beschreibung einer klassischen Vasenform in ein plumpes erotisches Verlangen umzudeuten. Gut, die Reisenden sind oft wochenlang allein mit ihresgleichen unterwegs, das sorgt für einen gewissen Stau und den entsprechenden Druck im Triebleben. Und es ist auch nicht zu leugnen, dass Frau Wang in vielerlei Hinsicht einem Bild der chinesischen Schönheit entspricht, das häufiger in der Malerei als auf offiziellen Delegationsbesuchen anzutreffen ist.

»Unser Land«, sagt die Restauratorin bei diesen Gelegenheiten, »steht wirtschaftlich vor großen Aufgaben. Wir verfügen jedoch im Bereich des Kunstgeschehens über eine sehr alte Tradition, über eine Handwerkerkunst, die über Generationen weitergereicht wurde, sowie den Zugang zu internationalen Publikationen.«

Immer wieder bereitet es ihr ein heimlich gurrendes Vergnügen, diese hölzernen zwei Sätze auszusprechen. Sie befördern Frau Wang gleichsam auf Stelzen aus jeder Unterhaltung, die ins Private abzuzweigen droht. Deswegen beherrscht sie diesen Zauberspruch auch auf Russisch. Dem neuen Gast aus der Sowjetunion, dessen Begrüßung auf dem Flughafen sie zu ihrem Glück verpasst hat, sieht sie daher mit heiterer Gelassenheit entgegen.

Im Museum gilt Frau Wang übrigens kaum als Sonderling. Klar, sie ist Anfang, vielleicht auch schon Mitte dreißig und hat noch keinen Mann. »So etwas ist einfach ungesund für eine Frau«, sagt die für das Museum zuständige Betriebsärztin, »die Eierstöcke werden starr, und von der Milz kommt keine Energie.« Die Betriebsärztin hat, das ist nicht ihre Schuld, nur eine sehr einfache Ausbildung erfahren, doch ihr Wort setzt ein Urteil, gegen das nur Schweigen als Widerspruch taugt.

Aber hat man denn Frau Wang im Museum je anders als in einer hochgeschlossenen schwarzblauen Uniform unter ihrem Kittel gesehen? Dunkel ist selbst die Baumwollunterwäsche, die im Winter kurz aus den Ärmel- und Hosenrändern dieser Uniform herausdrängt. Immerhin, auf niemanden ist mehr Verlass, wenn es um zwei ganz wichtige Dinge geht: Frau Wang hilft jederzeit, wenn es um das Abfassen eines Schreibens, insbesondere eines Schreibens an Behörden geht. Sie trifft Töne, deren Schall die dicksten Türen von Amtsstuben durchdringt. Und sie hat, zweitens, Verbindung mit Menschen, die über das ganze Land verteilt leben. Keine Spinne kann sich in einem so weiten Netz bewegen und ist dabei noch so hilfsbereit.

Was bedeutet dagegen schon, dass Frau Wang immer wieder dieses merkwürdige Lied aus den Vierzigerjahren singt, wenn sie allein vor ihrem Arbeitstisch sitzt? »Weder Bomber noch Engel, nicht einmal eine Elster findet den Weg« ist der Titel eines Gassenhauers, den der Onkel der Frau Wang seiner kleinen Nichte vorsang, als sie mit ihm und ihrem Vater die Nächte des japanischen Bombardements in einem Schutzkeller in Shanghai verbrachte. »Nicht einmal Elstern«, lautete der Refrain. Elstern sind bekanntlich Glücksbringer. Wenn sie nicht gerade stehlen.

Die Zerstörung von Shanghai ist jetzt fast zwanzig Jahre her. Frau Wang hat seither, soweit sie weiß, keine Angehörigen mehr. Alle persönlichen Dokumente sind mit dem Vater, dem Onkel und deren Aktentaschen in einer jener Nächte verbrannt. Allerdings ist der Nachname der Frau Wang hierzulande sehr weit verbreitet. Für eine ausgebildete Restauratorin liegt selbst in diesem unglücklichen Umstand noch eine Fingerspitze Hoffnung. Schon aus winzigen Fundstücken lässt sich mit etwas Geschick und Entschlossenheit lebendige Geschichte wiederherstellen.

3

Die vier alten Frauen treffen sich jeden Morgen im Park des Museums, selbst bei ganz schlimmem Wetter. Doch heute nieselt es nur leicht, und es liegt auch kaum ein Hauch von Schwefel in der Luft. Die Frauen schieben die Kinderwägen ihrer Schutzbefohlenen sauber ausgerichtet vor die zwei Holzbänke, links neben dem Marmorsockel, der bereits vor zwei Jahren für eine Statue des Parteivorsitzenden Mao angefertigt wurde. Das Denkmal ist allerdings noch nicht fertig, weil die Künstler und ihre Auftraggeber noch über dessen Höhe und den Gesichtsausdruck des Vorsitzenden streiten. Die einen wollen Mao groß und heroisch, die anderen fordern Realismus und Weisheit, wie es das Antlitz auf den Banknoten ausstrahlt.

Die Frauen rauchen dieselbe Marke wie der Vorsitzende ihrer Partei, mithin eine Luxusmarke, und bereden die Vorgänge, auf die es ankommt. Niemand in dieser Stadt, vermutlich nicht einmal der Chef des Amtes für Öffentliche Sicherheit, weiß mehr als diese Frauen von Gerüchten, geheimen Verabredungen, zusammenlaufenden Fäden oder den rätselhaft zutage tretenden Quellen des Schwarzmarktes.

Zunächst geht es um ein Flugzeug, das gestern vielleicht abgestürzt und in Flammen aufgegangen ist.

»Nicht abgestürzt, nur notgelandet.«

»Der Traktorfahrer sagt, er habe acht Fallschirme gesehen.«

»Acht ist eine Glückszahl.«

»Diese Schirme, habe ich gehört, sollen aus einer ganz besonderen Seide sein. Bin schon sehr gespannt. Feste Seide kriegt man heutzutage nur noch ganz selten. Reiner Luxus, wenn ihr mich fragt, aber nur, wenn diese Dinger wirklich echt sind.«

Der Nieselregen hat aufgehört, die Farben der Wolken über dem Park spielen von leichtem Sepia in goldgewirktes Rosa. Die vier Frauen wechseln das Thema.

»Melonen aus Hami, echte, himmlisch süße Melonen aus Hami. Morgen, ganz früh in der Kantine der Werktätigen in der Weststraße.«

»Und frischer Tintenfisch soll auch in dem Flugzeug gewesen sein. Wenn es nicht verbrannt ist. Tintenfisch haben wir hier schon lange nicht mehr gehabt. Nur früher aus Russland. Aber das waren Konserven.«

»Die hier in unserem Museum sollen einen ausländischen Experten aus Russland kriegen, einen Russen, der schon eine schwarze Geschichte mitbringt und den sie vergessen haben, als überall im Land die Russen verschwinden mussten. Er soll für unsere Führung etwas mit den Imperialisten regeln.«

Vor der Wand des Westflügels bewegt sich mit kleinen, ruckhaften Bewegungen ein großer Regenschirm ins Bild. Er könnte einmal ein gelbes Prachtstück mit strahlend rotem Rand gewesen sein, jetzt zeigt er die scheckige Farbe von abgeworfener Baumrinde.

Dieser Schirm gehört zur Ausstattung des alten Märchenerzählers, der seit fünfzehn Jahren davon lebt, mit seiner traurig fistelnden Stimme historische Geschichten vorzutragen, die er mit dramatischen, selbstgemalten Schaubildern illustriert. Die Gemälde bewahrt er im Anhänger seines Fahrrads, der auch die Bühne ist. Über einen Kettenzug, den er mit seinen Fahrradpedalen bewegt, kann der Märchenerzähler gleichzeitig seine Geschichten vortragen und die dazugehörigen Personen auftreten lassen. Früher waren das böse Fuchsgeister und unglückliche Feen, heute sind es die Helden des Sozialismus und deren Widersacher.

Naturgemäß wechseln die politischen Helden und die Schurken oft über Nacht. Der Märchenerzähler hat dafür ein Gespür, das ihm den geheimnisvollen Nimbus eines Wahrsagers verschafft hat. Das Wort Nimbus bedeutet auch im Chinesischen »dunkle Wolke«.

Die vier Frauen begrüßen ihn daher mit scheu kichernder Freundlichkeit: »Genosse Bao, kommen Sie zu uns, wir reden gerade über alte Konserven wie uns.«

Später wird es donnern, das gehört zum Frühling, der den Staub aus der Wüste in die Stadt treibt. Die alten Frauen drehen ihre Schutzbefohlenen auf den Bauch und stopfen ein paar Lagen alter Moskitonetze über deren Köpfe, bevor sie die Kinderwägen mit wiegenden kleinen Schritten aus dem Park schieben.

4

Von der Ankunft des Russen im Museum für Kunst und Geschichte existieren noch einige Rollen Schwarzweißfilm im 8mm-Format, aufgenommen wohl mit einer Ekran 8. So heißt jene Handkamera, die Anfang der Sechzigerjahre in Leningrad hergestellt wurde.

Das Gerät wird aufgezogen wie eine Spieluhr, bringt aber nach längerem, manchmal auch schon nach kürzerem Gebrauch nicht mehr die mechanische Spannung zustande, die für eine konstante Drehgeschwindigkeit nötig wäre. Beim Abspielen folgen die Bilder dann ihrem eigenen Rhythmus. Oft brechen sie zunächst in einen ansatzlosen Galopp aus, der alles Geschehen brüsk zusammenrafft. Darauf kann dann genauso übergangslos eine feierliche, bleierne Trägheit aller Bewegungen folgen. Der kurze Streifen bestimmt so nicht nur seine eigene Zeit, er versieht die Handlung auch mit ganz unterschiedlichen Deutungen.

Daher können wir heute die fast opernhaft ausladende Handbewegung, die der junge Russe in seinem Pelzrock mit dem ausgestreckten rechten Arm vollführt, als einen herzlichen Willkommensgruß sehen. Dann war der Filmstreifen bei der Aufnahme zu rasch durchgezogen worden, weil die Spieluhr plötzlich ein hektisches Tempo aufgenommen hatte. Auf einer anderen Filmrolle können wir dieselbe Geste als ein unwirsches Fortscheuchen des chinesischen Empfangskomitees wahrnehmen. Das wäre allerdings höchst ungewöhnlich für den Geist der Epoche, es sei denn, Leo Zwirn wäre seiner Zeit um ein paar Nasenlängen voraus gewesen. Oder Filmkader.

Die Gastgeber, also der Parteikommissar und der zivile Leiter des Museums, stehen streng militärisch ausgerichtet und mit geschlossenen Fäusten an den Hosennähten nebeneinander. Ihre Mienen entsprechen den einschlägigen Richtlinien der militärischen Dienstvorschrift 772. Dieses Handbuch der Armee regelt den korrekten Gesichtsausdruck bei offiziellen Festakten. »Ernst, fest und furchtlos« sollen die Mienen sein.

Zwei lange Spruchbänder, die vom Dach des Museums herabhängen, erläutern den wenigen Passanten im Park den Anlass der Zeremonie: »Die Archäologen der Provinz begrüßen warmherzig den aus der UdSSR entsandten Kunstexperten Leo Zwirn«, steht auf dem rechten Band, dem der böige Wind immer wieder die beiden Zeichen für »warmherzig« zu einem kleinen Ballon aufbläst.

Die Schriftzeichen auf dem linken Band sind deutlich kleiner ausgeführt, weil hier mehr an konkreter Botschaft zu verkünden ist. Zusammengefasst lautet die Nachricht, der sowjetische Genosse Leo Zwirn sei als ausländischer Experte nach Xi’an gekommen, um hier an der vordersten Front archäologischen Fortschritts seinen Beitrag dafür zu leisten, »dass das imperialistische England auch auf diesem Feld in weniger als fünfzehn Jahren übertroffen wird«.

»In fünfzehn Jahren haben wir die Engländer in allem übertroffen«, erläutert der Parteisekretär des Museums, der volksnahe Beispiele liebt und daher hinzufügt: »von der Archäologie bis zur Produktion von Bratschüsseln.«

Die Einbeziehung der Bratschüsseln in den Zusammenhang von Kunstgeschichte überfordert den russischen Gast zunächst, denn auch seine junge Übersetzerin scheint sich ihrer Sache nicht völlig sicher zu sein: »Museum wird hoffentlich bald besser sein als englische Bratpfannen«, sagt sie mit einem halbherzigen Lächeln, das ängstlich um keine Nachfrage fleht. »Sehr bald besser«, fügt sie noch hinzu, um ihren Worten eine neue Klarheit zu verschaffen.

»Der Genosse Parteisekretär benutzt hier das Bild vom Museum als einem Gastmahl«, versucht sie es noch einmal. Ihr Lächeln strahlt nun Zuversicht aus. Zwirn nickt wieder höflich, als habe er die Botschaft jetzt verstanden. Er hat während der Rede anderen Gedanken nachgehangen, der Frage etwa, in welcher Tasche er seine Kofferschlüssel aufbewahrt hat. Oder ob die Gunst der Dolmetscherin eher mit einem französischen Lippenstift oder mit der Einladung, sie als Sprachlehrerin in seine Dienste zu stellen, zu gewinnen wäre.

Die Worte »Museum als Gastmahl« setzen aber plötzlich ganz unerwartete Gedankenketten in ihm frei. Bisher hat er die Institution »Museum« ohne größeres Nachdenken immer als einen Ort der Bewahrung begriffen. Als einen Ort von Schätzen, den sich eine Stadt, ein Staat bewahrt, gleichsam eine Grablege mit öffentlichem Zugang. Aber wenn man »Museum als Gastmahl« einmal weitläufig auslegt, dann kommt man schnell zum Gedanken des »Museums als Laboratorium«. ›Wie in einer guten Küche‹, denkt Zwirn, ›liegen hier doch alle Rezepte und Zutaten bereit, um an diesem Ort Neues, bislang noch nie Erdachtes, nie Gewagtes zu schaffen.‹

Auch seine beiden Gastgeber denken gerade über die Zukunft des Museums nach, doch diese Gedanken sind düster. Vor drei Monaten haben sie erfahren, dass ihrem Haus die Schließung drohe, wenn es nicht innerhalb des nächsten Jahres »von einer Flutwelle der revolutionären Kunstbegeisterung erfasst würde«, wie es im Schreiben des vorgesetzten Parteikomitees formuliert wurde. Dabei ist das Museum bereits geschlossen, einmal, weil sich im Beton bedenkliche Risse aufgetan haben, zum anderen, weil der Direktor und die Parteiführung in heftigem Streit darüber liegen, ob Kunst aus der Feudalzeit wirklich Kunst genannt werden könne. Der Streit dauert an. Dabei wissen beide Seiten um die verheerenden Konsequenzen, sollte ihnen nicht bald ein Erfolg beschieden sein.

Vor dem Museum schmiegt jetzt der Wind die Bänder mit den Schriftzeichen zu einem ausgelassenen Schlangenpaar, dann trennt er sie wieder wie ein strenger Tanzmeister. In der Schlusssequenz des Films weist das Ende des zugespitzten rechten Bandes auf den breiten Schädel des rechten Flügelmanns aus dem Empfangskomitee. Nur wenige Handbreit über dessen einfacher Ballonmütze ist ein Datum zu lesen: Der Gast aus der Sowjetunion wird hier am 7. März 1960 willkommen geheißen.

Ob die festlichen Inschriften in nicht wasserfesten und überhaupt nur schwachen Farben gehalten waren, wie später von bösen Zungen behauptet wurde, lässt sich bei dem grobkörnigen Schwarzweißfilm naturgemäß nicht feststellen.

Wer immer die Kamera führte, hat jedenfalls die beiden Texte trotz der Windstöße in einem ruhigen, senkrechten Schwenk festgehalten und dann sein Objektiv vorsichtig weiter nach rechts gelenkt, um beim Ehrengast zu verweilen. Die Aufnahmen zeigen einen jungen Mann von vielleicht Anfang dreißig, dessen rechte Stirnhälfte von langen, dunkelblonden Locken bedeckt wird. Das Gesicht ist eher oval als rund, die Nase markant, doch makellos gewölbt. Die Lippen sind anmutig geschwungen, »sehr sinnlich«, wie es die Restauratorin Wang noch am Nachmittag in eine kleine Kladde notiert, die verschlüsselt und als Dienstakte getarnt ihre Erinnerungen bewahrt. Die Restauratorin ist sehr kritisch, wenn es um Nasen und Lippen geht. Am eindringlichsten aber beschäftigen Frau Wang die Augen des Russen, mehr noch: der Blick aus diesen dunkelbraunen Augen. Man erkenne Schwermut und Sehnsucht, hält sie fest, sie müsse an einen Dichter denken, vielleicht auch an den Schöpfer anderer genialer Kunstwerke, vielleicht einen Bildhauer. In jedem Fall etwas Großes.

»Seine Frisur«, sagt der politische Kommissar, nachdem sich das Komitee zur Besprechung des Empfangs zurückgezogen hat, »diese Frisur ist mir zu unordentlich.«

»Sie ist wild«, pflichtet ihm Frau Wang bei, die heute wegen der Erkrankung einer Kollegin das Protokoll zu führen hat, schreibt aber dort das Wort »wild« dem Kommissar zu.

5

Die Museumsleitung weiß natürlich, dass Leo Zwirn nicht auf eigenen Wunsch aus Peking nach Xi’an gekommen ist. Genauso wenig, wie er damals freiwillig von Leningrad nach Peking wechselte. Sein Aufenthalt in Peking wurde, so steht es in den Akten, durch »delikate Umstände« in seiner Heimatstadt erzwungen. Über diese »Umstände« verbreitet er selbst gern Versionen und Erklärungen, die allerdings nur in Bruchstücken mit den Einträgen seiner Personalakte übereinstimmen:

»Die Bezeichnung ›Filou‹ in Bezug auf meine Person ist ein Schimpfwort, das noch aus dem Sprachschatz der bürgerlichen Reaktion stammt. Mein Lebenswandel stand stets in Einklang mit den hohen Normen der partnerschaftlichen Gleichberechtigung im Sozialismus.«

Oder:

»Es handelt sich um ein bösartiges und rein formalistisches Anschwärzen meiner Person, wenn Genosse W. behauptet, ich hätte das Restaurieren von Erzeugnissen der Sowjetkunst dazu benutzt, neue Werke für den Export in den internationalen Handel zu befördern, und dafür ›schwarze‹ Devisen verlangt und bekommen.«

Aber da nicht nur im Fall des Leo Zwirn sorgfältig geführte Aktenprotokolle aus der UdSSR und der Volksrepublik China über Schicksale wie das des Neuankömmlings bestimmen, hatte er keine andere Wahl, als sich an diesem 7. März 1960 in Xi’an einzufinden. Personalakten, ganz gleich, ob sie in Leningrad oder in Peking lagern, sind kaum einnehmbare Festungen. Ganz besonders schwer haben es die Figuren, von denen die Dokumente handeln, in diese Festungen vorzudringen. In Zwirns lederner Aktentasche befinden sich die Kopien von mehreren Dutzend Schreiben, die er teils direkt für die zuständigen Behörden verfasst, teils an Verwandte oder gute Freunde geschickt hat, von denen er hofft, sie könnten sich dort für ihn verwenden.

»Ich verwehre mich strikt gegen den Vorwurf«, heißt es in einem dieser Briefe, »ich hätte mich in der Affäre der gefälschten und ins kapitalistische Ausland verkauften Gemälde von Kasimir Malewitsch persönlich bereichert und damit als Feind und Schmarotzer der werktätigen Künstler betätigt. Der Zustand der Leinwände ließ keine Restaurierung zu und verlangte nach Neuschöpfungen der Originale. Dass diese mehrfach erstellt werden mussten, lag und liegt in der Natur der Sache. Über den weiteren Verbleib beziehungsweise Nicht-Verbleib der Objekte im Magazin unseres Museums war und ist mir nichts bekannt.«

»Nein«, beginnt ein anderer Brief, »ich weise mit allem Nachdruck die Behauptung zurück, die Tochter des stellvertretenden Kultursekretärs der Stadtverwaltung sowie die Enkelin des Generalstaatsanwalts und deren Halbschwester geschwängert zu haben. Mir sind die Genossinnen zwar vom Augenschein her bekannt, doch nur in einem streng beruflichen Zusammenhang, weil sie an meinen Zeichenkursen teilnahmen.«

Weitere Schreiben leugnen seine Teilnahme an einer spiritistischen Séance im Refektorium des Alexander-Newski-Klosters, für die er sich als Nonne verkleidet habe, und den Diebstahl eines Fahrrads in angetrunkenem Zustand.

Von seiner Personalakte in Leningrad kennt Zwirn allerdings nur jene Passagen, die ihm sein jüngerer Vetter Sascha vor anderthalb Jahren hinter der Kantine des Russischen Museums im akustischen Schutz einer lärmenden Kapelle anvertraut hat: »Immer wieder werden von Zeugen Einfallsreichtum und technisches Geschick des Leo Zwirn positiv hervorgehoben. Dazu dessen hohe Merkfähigkeit von Details und schnelles Erfassen verborgener Zusammenhänge und die erforderliche Entschlossenheit, darauf strategisch zu reagieren. Sein Lehrer, Akademiemitglied Woroschilow, hat ihn im Kollegenkreis einmal nach zwei Figuren eines Romans von Dostojewski als die gefährliche Mischung aus einem Großinquisitor und Jesus bezeichnet. Nach Einzelheiten befragt, gab Woroschilow zu Protokoll, Zwirn habe sich gleichzeitig das Vermögen attestiert, Wunder zu vollbringen und diese aus der Welt zu schaffen. Der Zeuge war bei dieser Befragung allerdings schwer alkoholisiert.«

Zu den Vorwürfen, die gegen ihn in Peking erhoben wurden, kann Zwirn sich nicht äußern, weil ihm diese noch gar nicht mitgeteilt wurden. In der sowjetischen Botschaft der chinesischen Hauptstadt hatte er nur eine Person, der er glaubte, vertrauen zu können. Das war Rita, die Stellvertreterin des Kulturattachés, die ihm ein paar Mal für seine Zeichnungen als Modell zur Verfügung stand. Ritas Ehemann arbeitete übrigens in der Konsularabteilung und unterhielt enge Beziehungen zu den chinesischen Kollegen in deren Ausländerbehörde, die auch für den Fall Leo Zwirn zuständig war. Doch gerade zu diesem Zeitpunkt stürmten die politischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und der UdSSR auf einen gefährlichen Höhepunkt zu, um nicht zu sagen auf einen vorläufig endgültigen Bruch.

»Die werden uns Russen hier bald alle rauswerfen, Ritotschka«, ruft Ritas Mann eines Abends durch die Wohnung im Botschaftsgebäude. Er sortiert gerade Aktenbestände und trennt das Dienstliche vom Privaten. Der Name »Ritotschka« ist eine Koseform, die er nur ganz selten anwendet, doch heute bewegt ihn ein unbestimmbarer Hauch von Abschied. Seine Frau bereitet sich gerade in ihrem Schlafzimmer auf den Auftritt eines Eisenbahnerchors von Gewerkschaftern aus Kiew vor und sucht in einer Schatulle nach einem Schmuckstück, das weitläufig mit Musik oder mit Eisenbahnen, am besten mit beiden, zu tun hat. Sie hält eine Brosche an das Revers ihres Kostüms und antwortet nur: »Gut, gut, mein Täubchen, mach nur weiter, aber reg dich nicht auf, das wird sich alles klären, wir sehen uns später, ich freue mich schon.«

Später am Abend erkennt Rita, dass diese schlichte, vielleicht ein wenig nervös dahingesprochene Aufforderung »mach nur weiter« ein verhängnisvoller Fehler war. Ihr Gatte, Alexej Anatolowitsch, findet bei diesem von Rita ermutigten Akt des Weitermachens eine Reihe von Aktzeichnungen, teils in Kohle, teils in Tinte gefertigt, in denen er unschwer seine Gemahlin wiedererkennt. Den Künstler dieser Darstellungen zu identifizieren fällt Alexej Anatolowitsch ebenfalls nicht schwer.

In der Unterhaltung der Eheleute nach der Rückkehr der Gemahlin vom Konzert des Chors der Eisenbahner aus Kiew geht es, man darf das vermuten, heftig zu. Naturgemäß wird das Argument der künstlerischen Freiheit gegen jenes der ehelichen Treue ausgespielt. Andere Vorfälle werden in Erinnerung gerufen, die ebenfalls unterschiedliche Deutungen des angemessenen Verhaltens der einen oder der anderen Seite zur Disposition gestellt haben. Der russischen Literatur ist hier für viele Vorlagen zu danken. Nein, es kommt nicht zu opernhaft spektakulären Höhepunkten zwischen Rita und Alexej. Es fließt kein Blut, Hämatome werden nach innen getragen.

Dennoch wird der Liebesvorrat des Ehepaars an diesem Abend nicht weniger ausgeplündert als die vielbeschworene »Unzertrennlichkeit« in den Beziehungen zwischen der UdSSR und der Volksrepublik China infrage gestellt.

Eines, gewiss nicht das unwichtigste Opfer, ist Leo Zwirn. Konkreter gesagt: dessen Personalakte in der Verwahrung des Amtes für Öffentliche Sicherheit in Peking. Rita hatte sie, um ihn schützen zu können, angefordert – und auch ausgehändigt bekommen. Nach dem Streit mit dem Gemahl verschwindet das Dokument zusammen mit den Aktzeichnungen. Die Vernichtung von Akten und anderen Asservaten gehört schließlich zur Routinearbeit diplomatischer Vertretungen.

6

Da das schwere Gepäck von Zwirn mit der Eisenbahn nach Xi’an befördert wird, dauert es mehrere Tage, bis die Ladung, beschriftet mit kyrillischen Buchstaben und chinesischen Zeichen, vor dem Gästehaus an der alten Stadtmauer angeliefert wird.

Um dieselbe Frist verzögert sich der Einsatz der Mitarbeiter des Amtes für Öffentliche Sicherheit, die das Gepäck des russischen Gastes nach politisch relevanten Auffälligkeiten untersuchen werden. Nein, das ist kein Misstrauen, nur der Anstoß, sich das Neue und das Fremde der eigenen Aufgabe dienstbar zu machen.

Leo Zwirn befindet sich an diesem Tag auf einer Konferenz, zu der sein Direktor, Professor Wen, geladen hat. Zwirn soll den Kollegen aus der gesamten Provinz vorgestellt werden, damit, wie es in Punkt 1 des Rundschreibens heißt, »fachlicher Austausch im allerherzlichsten Geist der sozialistischen Solidarität« vollzogen werden kann. Der Parteikommissar hat für das Treffen die Stadt Yan’an bestimmt, die gut dreihundert Kilometer nördlich von Xi’an liegt, eine Entfernung, für die ein Kleinbus kaum sieben oder acht Stunden benötigt. Es kann allerdings zu einem Problem werden, wenn der Bus sich auf dieser Reise über teilweise schadhafte Landstraßen eine Beschädigung zuzieht, die dann vielleicht erst in einer Woche behoben werden könnte.

Yan’an ist dennoch eine gute Wahl, weil sich der Name der Stadt unauslöschlich mit der Geschichte des Siegeszuges der von Mao geführten Kommunistischen Armee verbindet. In Yan’an hat Mao vor nicht einmal zwanzig Jahren seine radikalen Ansichten über die Aufgabe der Kultur und deren Bedeutung niedergelegt, wenn sie ein hilfreiches Werkzeug im Klassenkampf sein will – und der Himmel habe Gnade mit denen, die eine andere Vorstellung von Kulturarbeit haben.

Yan’an, das ist der zweite Grund für die Wahl, verfügt auf Grund der historischen Bedeutung dieses Ortes über Gästehäuser und – was noch wichtiger ist – über Köche, die früher in den bedeutendsten Hotels von Shanghai oder Peking ihre Kunst lernten. Selbst in Xi’an, immerhin einer Provinzhauptstadt, bekommen Gäste nicht jeden Tag so raffinierte Nudelspeisen serviert wie in der Kantine des Revolutionsmuseums, ganz zu schweigen von der scharf gewürzten Kamelhufsuppe, die auch als Heilmittel bei Kniebeschwerden in gutem Ruf steht.

Parteikommissar Wu schickt seinen Stellvertreter auf die Dienstreise, denn er will persönlich die Durchsuchung von Zwirns Gepäck leiten. Auch die Kuratorin Frau Wang muss zurückbleiben. Sie gilt seit ihrer Arbeit an der Wiederherstellung eines Farbdrucks, der Lenin bei der Ankunft auf dem Finnischen Bahnhof in St. Petersburg zeigt, als Kennerin der russischen Kultur und hat einmal beiläufig behauptet, das Geheimnis eines jeden russischen Mannes könne man aus dem Inhalt seines Koffers erschließen. Das habe sie bei einem berühmten russischen Schriftsteller gelesen. Ihr Vorgesetzter hält das seitdem für einen sachdienlichen Hinweis.

Naturgemäß verabschiedet der Parteikommissar die kleine Delegation am Morgen der Abreise persönlich. In seiner kurzen Abschiedsrede setzt er gleichzeitig einen Akzent auf sein Bedauern, in den nächsten Tagen einer »wichtigen Verantwortung« nachgehen zu müssen, wie auf die Hoffnung, »Genosse Zwirn« werde auf dem Weg nach Yan’an Gelegenheit finden, das Grab des legendären »Gelben Kaisers« in Augenschein zu nehmen.

»Der Erste Gelbe Kaiser«, wiederholt der Politische Kommissar, als er aus Zwirns Gesichtszügen nur blankes Unverständnis zu lesen glaubt. »Das ist etwa genau fünftausend Jahre her. Der Wichtigste unserer Vorfahren. Er kam aus dem Firmament, exakt aus dem Sternbild des Löwen«, fügt er erklärend hinzu, als Zwirns Augenbrauen noch immer fragend in die Höhe zeigen. »Das funktionierte wie euer Sputnik vor fünf Jahren. Sozialistische Kulturarbeit muss immer das Produktive im Alten für das Neue finden.«

Leo Zwirn nickt, als ihm sein Übersetzer die Worte erläutert. Er habe verstanden, antwortet er, und sein eigener Vorname sei ja Leo, was genau »Löwe« bedeute, daher kenne er sich in solchen Missionen schon seit seiner Geburt aus. Aber Scherze sind im Inventar der Ausdrucksweisen des Kommissars nicht vorgesehen, sie stimmen diesen nur misstrauisch. Also erklärt er noch einmal streng: »Der Erste Gelbe Kaiser hat die Medizin erfunden und den Kompass, den Kalender, die Mathematik und vieles mehr«, ruft er, »Melonen und das Schießpulver. Und das Bauen von Mauern.« An dieser Stelle hält der Redner kurz inne, als sei eine wichtige Information noch nicht erteilt. »Er hat China 100 Jahre regiert, vielleicht auch 118 Jahre, lebte aber viel länger, und sein Grabstein steht direkt am Weg nach Yan’an«, schließt er, »einen Besuch dort wird man nie im Leben vergessen.«

Darauf ballt der Kommissar seine hochgereckte linke Faust und bläst in eine Trillerpfeife, gleichzeitig zur Bestätigung seiner Worte und um dem Fahrer das Zeichen für die Abfahrt zu geben.

7

Die Durchsuchung der Gepäckstücke des Gastes aus der Sowjetunion beginnt nur wenige Stunden, nachdem der kleine Bus der Delegation das nördliche Stadttor durchquert hat. Der Politische Kommissar, er heißt mit Nachnamen zwar einfach Wu, hört es aber nicht ungern, wenn er »der Stählerne Wu« genannt wird, denn auch Stalin gehört zu seinen Helden, der Stählerne Wu also hat für die Aktion eine eigene Mannschaft aufgestellt. Zu ihr gehören neben der Restauratorin Frau Wang zwei zivile Angehörige des Amtes für Öffentliche Sicherheit, deren Namen vorschriftsgemäß alle sechs Monate wechseln, sowie eine ältere Genossin, die für die Erstellung des Protokolls zuständig ist. Auch das Protokoll ist, wie selbstverständlich die gesamte Operation, der striktesten Geheimhaltung unterworfen.

Zu dieser Maßnahme gehört auch, dass diese Genossin im weiteren Verlauf der Bestandsaufnahme nur unter dem Namen »Protokoll« oder »Merker« aufgeführt wird. Die Bezeichnungen »Merker« und »Protokoll« sollte nach älteren Vorschriften die neutrale Position der Schriftführer betonen. Im Zuge der revolutionären Umgestaltung gilt Neutralität aber als ein Feind des Klassenkampfes, und so hält »Merker« am Abend dieses Tages in ihrem Protokoll fest:

1. (Allgemein.) Die ersten Funde ergeben kein eindeutiges Bild, weil noch zwei weitere Gepäckstücke geöffnet werden müssen, deren Zugang aber nicht ohne erhebliche Beschädigung ihrer Sperrvorrichtungen erfolgen kann. Diese Sicherung deutet auf konspiratives Verhalten.

2. Die Garderobe besteht aus sechs Anzügen ausländischer Webart, zwölf Oberhemden einer Seide- und Baumwollmischung, vier Paar Schuhen und der üblichen Leibwäsche. Insgesamt ergibt sich der Eindruck einer bürgerlichen, vielleicht auch halbfeudalen Ausstattung. Besonders auffällig auch die mehrfach gestreiften Socken.

3. Der in einer Hutschachtel mitgeführte Vogelkäfig wurde auf dem Gebiet der Volksrepublik hergestellt, stammt aber aus der Zeit vor der Befreiung. Eine Untersuchung der Gitterstäbe als mögliches Material für eine Funkanlage wurde eingeleitet.

4. Genossin Wang wird das tragbare Grammophon mit den zwölf Schallplatten auf deren Inhalt überprüfen. Sie verantwortet auch die Auswertung der Bücherkiste, die zwanzig Bücher in russischer Sprache enthält, die revisionistisches oder konterrevolutionäres Material enthalten können.

5. Ein Beutel mit Reiseutensilien wie Rasiermesser und Rasierpinsel enthält auch sieben Lippenstifte ausländischer Produktion, nach Einschätzung der Genossin Wang vermutlich französischer Herkunft.

6. In der Innentasche des größeren Lederkoffers steckt das aufklappbare Bild einer jungen Frau in goldgelber Kopfhaube, das von Genossin Wang als »Klapp-Ikone« bezeichnet und dessen Bedeutung noch von ihr ausgewertet wird.

7. Kommissar Wu hat in einem zweiten (kleineren) Lederkoffer ausländische Medikamente sichergestellt, deren Inhalte zwecks toxikologischer Bedenklichkeit an die zuständigen Organe der städtischen Gesundheitsbehörde weitergeleitet werden.

»Das Protokoll«, eine fast fünfzigjährige Frau, die noch als Kind am legendären »Langen Marsch« und am Bürgerkrieg teilgenommen hat, heißt übrigens auch Wu, also wie der Kommissar, ist aber nicht mit ihm verwandt. In China gibt es nun einmal nur die »alten hundert Familiennamen«. Aus vielerlei Gründen hegt sie gegen ihren Namensvetter eine nicht nach außen gekehrte Abneigung. Der Stählerne Wu, das ist nur eines ihrer Motive, hat nie am »Langen Marsch« teilgenommen und sich trotzdem schnell und windig in der Partei nach vorn gearbeitet. Ein Ehrgeizling, der, wie das Sprichwort ihrer Heimat sagt, »den Rücken nicht nur beim Scheißen krümmt«.

›Ihm fehlt praktisch alles‹, denkt sie, ›besonders aber die Erfahrung persönlichen Leids: der Schmerz, einmal oder mehrfach selbst Opfer, nackte, hilflose Kreatur geworden zu sein, die Scham, selbst einmal aus blindem oder aufgeputschtem Hass einen wehrlosen Gegner niedergestochen zu haben, das Gefühl der Ohnmacht, den Wundfiebrigen nicht einmal einen Schluck Wasser reichen zu können.‹ Frau Wu hat als Gegenwehr für ihre eigenen Gefühle ein detailliertes Gedächtnisprotokoll angelegt, das sie laufend verfeinert. Wenn sie während der täglichen Arbeit oder nachts nach einem bösen Traum eine Erinnerung überfällt, bekommt sie einen so kurzen wie heftigen Schluckauf. Sie greift dann sofort nach einem kleinen Schreibblock, notiert in hastig hingeworfenen Zeichen zwei, drei Stichworte, die sie später in ihre Aufzeichnungen einarbeitet und nimmt, um nicht aufzufallen, einen Schluck aus dem Teebecher. Fast immer ist dann auch der Schluckauf vorbei.

Ihre Kollegen haben dafür keine Erklärung, halten diese kleinen Anfälle mittlerweile aber für ein natürliches Gebrechen einer Frau ihres Alters und ihrer Generation. Die jüngeren schieben ihr ein Papiertaschentuch zu. »Geht schon. Nur ganz langsam trinken! Achtmal bringt Glück!«

Frau Wu nennt in einem ihrer Gespräche mit der Restauratorin Frau Wang, der einzigen Person übrigens, der sie sich, wenn auch nicht häufig, anvertraut, noch einen weiteren Grund für ihre Abneigung gegen ihren Namensvetter, den Stählernen Wu. Nein, sie ist nie persönlich von ihm als Frau bedrängt worden. Warum auch? Sie, mit ihrem dürren Körper, dazu noch in ihrem Alter, wo sie doch weder die Verlockung sinnlicher Reize, geschweige denn das Versprechen auf politische Aufstiegschancen anzubieten hat.

»Besonders schlimm wird es mit meinem Schluckauf, wenn Wu sich eine hübsche Kandidatin für die Parteihochschule aufknöpft. Das weckt ganz schreckliche Erinnerungen.«

»Aufknöpft?«

»Verzeih, ich meine natürlich ›vorknöpft‹. Ich muss ja immer dabei sein, wenn diese Prüfungen stattfinden. So ist die Vorschrift der Partei. Und er hat die Angewohnheit, nach einer schwierigen Frage seine Finger spielerisch tastend über die Knöpfe seines Hosenschlitzes tanzen zu lassen. Als würde er Mücken jagen. Wenn er länger auf die Antwort warten muss, werden diese Bewegungen immer heftiger.«

»Ekelhaft!«

»Er tut einfach, als wäre er allein mit dieser Kandidatin im Raum, als gäbe es mich gar nicht, als wäre ich nicht mehr als der Dreck einer Fliege auf der Fensterscheibe. Nie hat er mich einmal genauer angeschaut. Nicht, dass ich so etwas je gewollt hätte, aber als Genossin verdient man schließlich einen gewissen Respekt.«

»Und dann?«

»Dann ist die Befragung beendet, und er lädt die Kandidatin zu einem Essen ein. Das nennt sich ›persönlicher Erfahrungsaustausch mit jungen Kadern‹ und wird nicht protokolliert. Ich gehe dann zwar gemeinsam mit ihnen in die Kantine, er aber allein mit ihr in den abgetrennten Privatbereich im ersten Stock.«

BESUCH IN YAN’AN

1

Wie es sich versteht, gehört auch der kleine Saal, in dem sich an diesem Abend die Delegation aus Xi’an mit den Kollegen aus Yan’an zum Abendessen eingefunden hat, zur »Abteilung für Privilegierte«, liegt mithin in einem abgelegenen, höheren Flügel des Gebäudes. Hier werden die abgenagten Hühnerknöchel, Fischköpfe, Gräten und Entenfüße, die ausgesaugten Krebsschwänze und auch die Zigarettenkippen in halbstündiger Regelmäßigkeit vom Steinboden zusammengekehrt. Hier gleiten die Getränke aus größeren, schmuckvolleren Behältern in Gläser, die umstandslos nachgefüllt werden. Hier spielt im Hintergrund ein leierndes Grammophon rumpelnde Tanzweisen, und die Kellnerinnen tragen dunkelrote, hochgeschlitzte Röcke aus Samt oder einem Samtimitat, deren Saum gut zwei Handbreit über dem Knie endet.

Leo Zwirn empfindet an diesem Abend nach langer Zeit ein Gefühl von, nein, nicht von Heimat, doch, wie er einen Tag später in einem Brief an seinen Vetter festhält, »von einem anarchischen Zuhause. Jedenfalls einem vorläufigen Zuhause, in dem viele Regeln gelten und sofort wieder aufgehoben werden, wenn sich das Machtgefüge auch nur geringfügig ändert. Alles so wohltuend unaufgeräumt. Die Regeln laufen durcheinander wie Hühner in einem Hof, über dem mehrere Habichte kreisen. Als sogenannter Experte bin ich teils Habicht, teils Huhn. Aber was genau meine Aufgabe ist, hat man mir noch nicht mitgeteilt. Der Direktor des Museums will, dass ich als sowjetischer Fachmann seine Position stütze, der Parteikommissar, so habe ich nach dem gestrigen Abendessen den Eindruck, will mich am liebsten loswerden, hat aber wohl die Weisung aus Peking, an mir festzuhalten. Gut, das haben mir die Kollegen so erzählt, als deren Augäpfelchen nach acht Lagen Hirseschnaps schon längst tizianrot umrandet und ihre Gürtelschnallen längst keine Fesseln mehr waren.«

Zwirn überlegt kurz, ob das Bild der Gürtelschnalle als Fessel des Leibes nicht zu gewollt literarisch klingt, schlimmer noch: nach einem schludrig geschriebenen Roman. Dabei fällt ihm ein, dass sein Füllfederhalter bald leer sein wird. Das Gästehaus hat ihn ausreichend mit Tinte versorgt, sogar ein Extrafläschchen auf das Nachtschränkchen neben dem Bett gestellt. ›Warum eigentlich auf das Nachtschränkchen?‹, fragt er sich jetzt, ›Glauben die hier etwa, ich wache nachts auf und suche als erstes nach einem kleinen Tintenfass?‹ Er wirft einen Blick über seine linke Schulter und sieht, dass auf dem braunen Schränkchen eine nur noch zur Hälfte gefüllte Schnapsflasche steht. Im Schein der Nachttischlampe, die Zwirn seit seiner Ankunft vergeblich auszuknipsen versucht, schimmert ihr Inhalt wie milchig gebrochenes Wasser. Über dem Boden der Flasche schwimmt ein graugrünlich gepanzertes Tier, vielleicht eine kleine Echse, den Kopf zum Betrachter gerichtet. Der Russe klopft dem Tier einen kurzen Gruß ans Glas, plötzlich erlischt das Licht.

Zwirn findet ein weiteres Tintenfass in der Schublade, füllt nach und gießt sich einen Schluck aus der Flasche mit der Echse in sein Zahnputzglas. Seine Handschrift, registriert er zwei Absätze weiter, nachdem er seinen Brief an den Vetter fortgesetzt hat, zeigt kaum Abweichungen von ihrem vertrauten Erscheinungsbild.

»Es wird hier übrigens angenehm ausgiebig getrunken und das in einer Abfolge, die so schwer zu berechnen ist wie ein nicht gezinktes Kartenspiel. Der Spielregel: süße Limonade sticht Hirseschnaps, Hirseschnaps muss mit schwerem Rotwein bedient werden, schwerer Rotwein fordert kubanischen Rum, habe ich mich gestern nur mit großer Anstrengung beugen können. Alles in allem aber eine glückliche Erscheinungsform des Anarchismus.«