9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

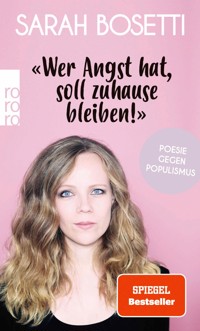

Ein ebenso lustiges wie entlarvendes Buch über den Zustand der Demokratie und die Frage, wie man sie besser machen könnte. Was verbindet einen AfD-Wähler und eine Klimaaktivistin? Die Angst, dass die Welt, wie sie ist, untergehen wird. Von wegen gespaltene Gesellschaft! Egal, ob rechts oder links, «alter weißer Mann» oder junge «woke» Frau, Lastenradfan oder Impfgegner: Wir sind vereint in unserer Angst vor einer düsteren Zukunft. Kein Wunder, immerhin leben wir in einem Gruselkabinett aus Donald Trump, Klimawandel, Alice Weidel und Genderstern. Für alle ist etwas zum Fürchten da. Doch Sarah Bosetti hat keine Lust auf Angst und Trübsal. Und sie hat eine bessere Idee! Wenn uns die Zukunft, wie sie gezeichnet wird, nicht gefällt, dann sollten wir uns eine schönere malen und darauf hinarbeiten. Wenn niemand mehr Bock auf Demokratie hat, sollten wir sie nicht aufgeben, sondern besser machen. «Make Democracy Great Again!» ist ein lustiges, bissiges und aufrüttelndes Plädoyer für die Rettung der Demokratie. Sarah Bosetti gibt Politikern Kommunikationsnachhilfe – indem sie ihre Aussagen in das übersetzt, was sie eigentlich sagen wollen –, erfindet die schönsten Fake News, schreibt reflektierte Demoplakate und zeigt, wieso es ein Privileg ist, vom Sofa aufstehen zu dürfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Sarah Bosetti

Make Democracy Great Again!

Worte gegen den Weltuntergang

Über dieses Buch

Ein ebenso lustiges wie entlarvendes Buch über den Zustand der Demokratie und die Frage, wie man sie besser machen könnte

Was verbindet einen AfD-Wähler und eine Klimaaktivistin? Die Angst, dass die Welt, wie sie ist, untergehen wird. Von wegen gespaltene Gesellschaft! Egal ob rechts oder links, «alter weißer Mann» oder junge «woke» Frau, Lastenradfan oder Impfgegner: Wir sind vereint in unserer Angst vor einer düsteren Zukunft. Kein Wunder, immerhin leben wir in einem Gruselkabinett aus Donald Trump, Klimawandel, Alice Weidel und Genderstern. Für alle ist etwas zum Fürchten da.

Doch Sarah Bosetti hat keine Lust auf Angst und Trübsal. Und sie hat eine bessere Idee! Wenn uns die Zukunft, wie sie gezeichnet wird, nicht gefällt, dann sollten wir uns eine schönere malen und darauf hinarbeiten. Wenn niemand mehr Bock auf Demokratie hat, sollten wir sie nicht aufgeben, sondern besser machen.

«Make Democracy Great Again!» ist ein lustiges, bissiges und aufrüttelndes Plädoyer für die Rettung der Demokratie. Sarah Bosetti gibt Politikern Kommunikationsnachhilfe – indem sie ihre Aussagen in das übersetzt, was sie eigentlich sagen wollen –, erfindet die schönsten Fake News, schreibt reflektierte Demoplakate und zeigt, wieso es ein Privileg ist, vom Sofa aufstehen zu dürfen.

Vita

Sarah Bosetti ist Satirikerin, Autorin, Lyrikerin und Feministin wider Willen. Sie schreibt und moderiert die monatliche Late-Night-Show «Bosetti Late Night» (3sat), das wöchentliche Satireformat «Bosetti will reden!» (ZDF) sowie den extra3-Podcast «Bosettis Woche» (NDR) und ist regelmäßig auf Live-Tour im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie wurde bereits u.a. mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Joachim-Ringelnatz-Preis für Lyrik und dem Dieter-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet.

LIVE-TERMINE:

sarahbosetti.com/termine

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung zero-media.net, München

Coverabbildung Anne Wilk

ISBN 978-3-644-02508-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für M.

Prolog

Die Sofa-Theorie

Wisst ihr, was mich am meisten an der Demokratie nervt? Dass man ständig auf sie aufpassen muss. Sie ist wie ein kleines Kind, das gerade Laufen gelernt hat. Kaum guckst du eine Sekunde nicht hin: zack, tot. Wohin laufen kleine Kinder, wenn man sie nicht aufhält? Zur Steckdose. Immer zur nächsten Steckdose. Es scheint ein magisches Band zwischen krabbelnden oder wankenden Kleinkindern und tödlichen Strombuchsen zu geben. Und die Demokratie ist genauso. Kaum passt man eine Sekunde nicht auf, schon läuft sie zu Björn Höcke. Zack, tot. Und klar, es gibt diese Schutzdinger, die man in Steckdosen machen kann, damit die Kinder da nicht reinfassen, und für die Demokratie gibt es so was natürlich irgendwie auch, aber kaum passt du kurz nicht auf, schon pulen irgendwelche anderen Gnome, die behaupten, die besten Freunde der Demokratie zu sein, die Schutzdinger da wieder raus. Supernervig.

Vielleicht brauchen wir mal wieder eine Diktatur. Habe ich überlegt. Es hat doch eh niemand mehr Lust auf Demokratie. Was ich übrigens verstehe. Demokratie ist viel zu anstrengend! Ständig muss man sie pflegen, sie putzen und verteidigen. Man muss ihr Händchen halten und ihr sagen, dass sie sich gegen ihre großen, bösen Gegner wehren soll. Man muss andere Meinungen aushalten und immer alles ausdiskutieren. Man muss die Mehrheit entscheiden lassen und Minderheiten schützen. Man muss friedlich mit Menschen in einem Land leben, die Markus Söder reden hören und nicken.

Ich weiß, ihr habt ein Fangirl-Buch über die Demokratie erwartet, aber nein! Ich möchte erst mal kurz ein Plädoyer für Diktaturen halten: Klar, die Sache mit der Unterdrückung und der Willkür und der ungerechten Machtverteilung ist nicht ganz ideal, aber irgendwie sind Diktaturen ja schon bequemer. Es ist zum Beispiel gar nicht so wichtig, dir eine fundierte Meinung zu allem zu bilden, du darfst sie ja eh nicht äußern. Du musst auch nicht wählen gehen. Und wozu solltest du dich mit komplexen Fragen der Wirtschaftspolitik befassen, wenn du doch sowieso nichts ändern kannst?

Diktatur ist, als würdest du im Auto geknebelt und gefesselt auf dem Beifahrersitz hocken – schon ziemlich blöd, aber immerhin musst du den Weg nicht kennen.

Und bevor ihr jetzt empört aufschreit: Natürlich sind Diktaturen schrecklich, vor allem faschistische. Und natürlich will ich in keiner leben. Aber ich bin nicht sicher, ob es allen anderen auch so geht. Genau wie der Spruch mit den hungernden Kindern in Afrika noch nie ein mittelständisches westeuropäisches Kind dazu gebracht hat, sein Gemüse zu schätzen zu wissen, so weiß auch kaum ein Erwachsener eine Demokratie zu schätzen, bloß weil man ihm sagt, dass eine Diktatur noch schlimmer ist. Im Gegenteil, ich nehme zwischen all den Internetstammtischen und Talkshows und Sonntagsfragen eine gewisse Diktatursehnsucht wahr. Ein knappes Drittel der Deutschen glaubt gar nicht mehr daran, in einer Demokratie zu leben, sondern hält sie für eine «Scheindemokratie». Und ungefähr ein Viertel will die Partei wählen, die das Ende unserer Demokratie am wahrscheinlichsten macht.

Was ist denn so verlockend an der Alternative zur Demokratie? Natürlich will niemand weniger dürfen. Aber es gibt ja zwei Grenzen der Freiheit: das Ende des Dürfens und das Ende des Müssens. Und wir sind nun mal gepamperte, undankbare, verwöhnte Bälger. Wir wollen alles dürfen, aber nichts müssen.

Zwei Männer, die das sehr schön illustrieren, sind Hubert Aiwanger und Robert Habeck. Es gibt kaum einen Politiker, der mich zugleich so sehr langweilt und so sehr fasziniert wie Hubert Aiwanger. Ihr wisst schon, das war der mit dem Bruder. Der, für den die Sache mit dem holocaustverharmlosenden Flugblatt damals ein «einschneidendes Erlebnis» war, von dem er aber leider, leider alle relevanten Details vergessen hat.

Der bei einer Demo in Erding 2023 rief: «Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen!» – Ach nein, das war Alexander Gauland 2017. Aiwanger rief nur, dass «die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss».

Das ist ja zum Glück etwas völlig anderes.

Der 2019 bei den Internationalen Jagd- und Schützentagen sagte: «Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte, und wir würden die Schwerkriminellen einsperren.»

Der 2023 auf X schrieb: «Eine starke AfD ist strategisches Kalkül linker Kreise, um Grüne in Regierungen zu bringen.»

Oder: «Wenn wir dafür sorgen, dass die guten Leute hierbleiben, brauchen wir nicht so viele andere ins Land lassen!»

Guter Typ also. Wenn du ChatGPT bittest, jeden möglichen Satz aus den Begriffen «normales Volk», «Bevormundung», «Heimat» und «diese Syrer» zu bilden, kommt dabei eine Aiwanger-Rede heraus.

Ich habe viel darüber nachgedacht, wieso der «Da läuft eine Kampagne gegen mich!»-Ruf bei Aiwanger funktioniert hat und bei anderen Politiker*innen nicht. Zum Beispiel bei Robert Habeck. Dass gegen ihn eine Kampagne lief – na ja, ich zitiere jetzt mal nicht die dreihundertfünfundneunzig «Habeck ist der Antichrist»-Schlagzeilen der BILD. Habeck selbst sprach allerdings gar nicht von einer Kampagne. Das war ganz interessant. Im Gegenteil. Als er danach gefragt wurde, wie zum Beispiel im August 2023 in der ZEIT, sagte er: «Nein, die deutsche Presse darf schreiben, was sie will. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut.» Das war so eine richtige Politikerantwort! Es war Taktik, damit man ihm weder Weinerlichkeit noch Zensurwünsche unterstellen konnte. Und ich verstehe, woher die Taktik kam, denn wenn er sie nicht angewandt hätte, hätte man ihm Weinerlichkeit und Zensurwünsche unterstellt.

Sogar Friedrich Merz, gegen den eindeutig auch eine Kampagne läuft, nämlich eine geheimer Mächte, die ihn zwingen, unsympathische Dinge zu sagen, sobald er sich einem Mikrofon nähert, geht damit halbwegs gelassen um und kann trotzdem politisch nicht immer davon profitieren. Hubert Aiwanger hingegen schaffte es, auf die unangefochten schlechtestmögliche Art und Weise auf Vorwürfe zu reagieren, sich komplett hinter «Die wollen mich politisch und persönlich fertigmachen!» zu verschanzen und damit jeden noch so leisen Anflug von Verantwortungsbewusstsein schon von Weitem zu vergrämen – und seine Partei stieg in den Umfragen auf ein Rekordhoch.

Ich habe eine Theorie, wieso das so ist: Habeck ist eine Zumutung, Aiwanger nicht.

Robert Habeck verlangt den Menschen Dinge ab: sich dem Klimawandel zu stellen, in einem Maß, das ins Private und in persönlichen Verzicht hineinreicht. Er ist Teil einer Partei, die eine gesellschaftliche Veränderung anstrebt. Und man kann diese Veränderung gut oder schlecht finden, kann die Notwendigkeit von Klimaschutz anerkennen oder nicht, kann die Lösungsansätze der Grünen für falsch oder ungerecht halten oder für den einzig richtigen Weg. So oder so, in beiden Fällen, hat man wahrscheinlich erst mal keine riesige Lust auf Veränderung, weil Veränderung nun mal anstrengend ist. Wir sind ja träge. Wir bleiben gerne in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Damit wir unseren Zustand ändern, muss man uns schon davon überzeugen, dass das eine wirklich gute und im besten Fall sogar notwendige Idee ist. Um diesen Weg als Gesellschaft gehen zu können, braucht es also ein Problembewusstsein in der breiten Masse und eine, sagen wir, tatkräftige Entschlossenheit der Mehrheit. Es braucht Bereitschaft. Um diese Bereitschaft zu schmälern oder zu zerstören, ist gar kein Antisemitismusskandal notwendig. Es reichen leise Zweifel – die ja zum Beispiel von der BILD fleißig gesät wurden. Denn nichts zerstört Entschlossenheit so schnell wie Zweifel.

Viele Leute nahmen also das Angebot, an Robert Habeck zu zweifeln, dankbar an, weil es Entspannung versprach. Weil es sie von der Verantwortung befreite, über seine Zumutungen auch nur nachdenken zu müssen. Ein einfaches «Na, bei dem weiß man ja auch nicht so recht» reichte, um sich wieder auf sein bequemes Sofa fallen zu lassen.

Bei Hubert Aiwanger war das Gegenteil der Fall. Sein Versprechen an seine Wähler*innen war immer: Bayern bleibt Bayern, die anderen sind schuld, euer bequemes Sofa bleibt euer bequemes Sofa, solange ich da bin.

An Aiwanger zu zweifeln bedeutete also, vom Sofa aufstehen zu müssen. Und da, Überraschung!, reichte schon der leiseste Zweifel am Zweifel, um sich doch wieder aufs Sofa fallen zu lassen.

Kurz war allen der Atem gestockt: Antisemitismus, auweia. Aber dann: Ah, alles nur eine Kampagne, fünfunddreißig Jahre her, der Bruder war’s.

Es ist das Spiel zwischen Anstrengung und Entspannung, zwischen Motivation und Sofa. Von demjenigen, der dich vom Sofa hoch und eine Runde joggen schicken will, musst du schon sehr überzeugt sein. Sobald dir jemand Zweifel an ihm einflößt, stehst du seinetwegen nicht auf. Von dem Typen, der sagt: «Bleib ruhig sitzen, das ist dein gutes Recht», musst du nicht überzeugt sein. Du willst ihm ja glauben.

Wir leben in einer Sofa-Demokratie: Vom Sofa aus schimpfen wir über «die da oben», und vom Sofa aus wählen wir immer wieder diejenigen, die uns versprechen, dass wir nicht vom Sofa aufstehen müssen.

Der Soziologe Oskar Negt geht davon aus, dass die Demokratie die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung ist, die gelernt werden muss. Und als sei das nicht riskant genug, trägt sie zugleich auch noch als einzige Staatsform das Potenzial ihrer eigenen legalen Abschaffung in sich. Sie ist die einzige, die sagt: «Guckt, die Tür ist offen, ihr könnt rausgehen und von außen das Haus anzünden, wenn ihr wollt.»

Natürlich ist sie auch die einzige Staatsform, bei der es extrem ungeschickt wäre, sich der Tür auch nur zu nähern. Ich kann wirklich alle verstehen, die die Demokratie anstrengend finden. Aber deshalb die Diktatur zu wählen wäre, als würde man als zwanzigjährige Frau, weil es in der eigenen Beziehung gerade nicht so läuft, zu einer Rammstein-Aftershowparty gehen.

Zölle auf Lügen

Boah, ist die Welt gerade gruselig! Eine kürbisförmige Nebelkerze wurde zum mächtigsten Mann der Welt gewählt, Klimaschutz ist nach einem kurzen Hype wieder zum kauzigen Hobby weltfremder Weltverbesserer verkommen, selbsternannte Selberdenker lassen sich mit Fast-Food-Lügen füttern, um sie dann herzlos in die Wahlurne zu erbrechen, noch immer schlagen sich Leute gegenseitig die Köpfe ein, weil sie ihre Götter offenbar für eitle Platzhirsche mit fragilem Selbstwertgefühl halten, und Mister Burns ist deutscher Bundeskanzler. Ich will ja nicht sagen, dass die Serie, die sich «Weltgeschehen» nennt, nicht unterhaltsam wäre. Bisschen absurde Besetzung der Hauptrollen, aber schon irgendwie spannend. Auch diese Genre-Shifts, von seichter Vorabendserie zu Komödie zu Horrorfilm: nicht übel. Aber langsam könnte mal etwas Neues kommen. Dass gekränkte Egomanen Hunderttausende Menschen in den Tod schicken: kennen wir. Dass man Menschen mit blumigen Worten in ihren eigenen Untergang verführen kann: kennen wir. Dass Leute, die Probleme ignorieren, als souverän gelten, und Leute, die Probleme lösen wollen, als problematisch: kennen wir. Und dass die Demokratie natürlich mal wieder nichts Besseres zu tun hat, als in Gefahr zu sein: kennen wir. Gebt mir etwas Neues! Ich weiß nicht, in welcher Staffel Weltgeschehen wir sind, aber wie wäre es mal mit einer Folge «Vernunft und Mitmenschlichkeit triumphieren über Angstmacherei und Populismus»?

Ihr glaubt nicht, dass diese Folge jemals kommt? Ich auch nicht. Aber: Wir können sie ja selbst schreiben. Und genau das werde ich in diesem Buch tun.

Keine Sorge, ich denke mir jetzt keine abgefahrene Utopie aus, in der alle Menschen ihren Reichtum teilen, Waffen plötzlich aus Zuckerwatte bestehen und sich Christian Lindner voller Demut zum Sozialarbeiter umschulen lässt.

Alles, was ich ändern will, sind Worte.

Politiker*innen sind ja Menschen mit vielen Talenten, aber mir ist aufgefallen, dass sie eine Sache fast nie hinkriegen: Sie sagen ganz oft gar nicht das, was sie meinen. Und es tut mir ein bisschen leid für sie, dass sie das nicht besser können. Also, ist ja nicht schlimm, dafür können sie andere Dinge, zum Beispiel unbeliebt sein. Und bei ihren kommunikativen Defiziten kann ihnen ja jemand unter die Arme greifen, zum Beispiel ich. Deshalb werde ich ab sofort alles, was Politiker*innen sagen, übersetzen, und zwar in das, was sie wirklich sagen wollen. Ich bin sicher, sie werden mir alle sehr dankbar sein für diese ungefragte Nachhilfe.

Und wenn ihr jetzt brüllt: «Das wird die Demokratie auch nicht retten, du arrogante Sprachnazitrulla!», dann habt ihr womöglich recht. Aber unterschätzt die Bedeutung von Worten nicht. Worte lenken die Welt, egal ob in Bundestagsdebatten, Zeitungen, Businessmeetings oder Fernsehsendungen. Ob wir einen guten Tag haben, hängt nur selten davon ab, ob wir heute eine besonders schöne Vase töpfern, sondern viel eher davon, ob wir freundliche Worte hören. Außer natürlich, wir machen gerade einen Töpferkurs. Aber sogar zu Töpferkursen gehen Menschen vermutlich nicht nur, um Vasen zu töpfern, sondern auch, um mit Leuten zu reden. Kein Haus wird gebaut ohne Worte. Wir alle, wir als Gesellschaft, als Familien, als Freundinnen, als Liebende, als Kollegen, wir tauschen mehr Worte aus als Umarmungen. Worte sind die Werkzeuge, mit denen wir unsere Sicht auf die Welt abgleichen. Und es ist schon krass, wie egal es im politischen Diskurs geworden ist, ob in diesen Worten Wahrheit steckt. Mehr noch: wie wenig die wahren Worte, die es gibt, gewürdigt werden.

Klar, die Lüge muss man nicht aushandeln, man kann sie einfach selbst bestimmen, und zwar so, dass sie einem passt. Das ist sehr viel bequemer. Erstaunlich ist also nicht, dass Leute in der Politik lügen. Erstaunlich ist, wie sehr wir sie damit durchkommen lassen. Das würde in keinem anderen Beruf funktionieren. Stellt euch vor, Friedrich Merz wäre Architekt und würde sagen: «Da rechts bauen wir eine schöne, dicke Brandmauer ein!», und drei Jahre später würde er – während es brennt – behaupten: «Nee, nee, von ’ner Brandmauer hab ich nie was gesagt.» Der würde richtig Stress bekommen! Aber in der Politik wird er damit Bundeskanzler.

Es ist ein komplett bizarrer Zustand, den wir alle tolerieren. Wir als Bevölkerung könnten das ja ändern. Wir könnten zum Beispiel diejenigen, die uns anlügen, einfach nicht mehr wählen. Vielleicht würden sie dann aufhören zu lügen, immerhin wollen sie ja gewählt werden. Stattdessen geben wir aber denen unsere Stimme, die am dreistesten lügen. Was ein wenig die Frage aufwirft, ob wir überhaupt die Wahrheit hören wollen – oder doch lieber die Geschichte, die uns am besten gefällt. Denn dann hat die Wahrheit natürlich schlechte Karten. Auch wenn oft anderes behauptet wird: Die Realität schreibt nicht die besten Geschichten. Guckt euch euer Leben an. Was passiert denn da? Geburt, Schule, Pickel, Scheidung, Tod und dazwischen ab und zu ein Orgasmus und sehr viel auf den Bus warten. Das ist die Geschichte, die das Leben schreibt. Und dann kommt die Lüge und ruft: «ALLE FLÜCHTLINGE AUF DER GANZEN WELT WOLLEN HIERHERKOMMEN! SIE WERDEN UNS ÜBERRENNEN, UNSERE FRAUEN UND KINDER MIT BURKAS EINFANGEN UND UNSERE HAUSTIERE ESSEN!»

Das ist doch mal ’ne Geschichte! Das ist ein Blockbuster, den ich mir angucken würde.

Und wenn die Wahrheit das kontern will, was kommt dann? «Also, streng genommen und unter Berücksichtigung empirischer Daten kann nicht bestätigt werden, dass die Burka-Jagd oder der Verzehr von Haustieren zu den bevorzugten Beschäftigungen von Geflüchteten gehören, aber ich kann dir total spannende Geschichten über den Bürokratiemarathon erzählen, den Zuwanderer in Deutschland durchlaufen müssen.»

Ja, erzähl mir mehr, Realität! Sogar mir gefällt die Geschichte der Lüge besser.

Man sagt ja, die Lüge habe schon dreimal die Welt umrundet, während sich die Wahrheit noch die Schuhe bindet – und ja, vielleicht hat Mark Twain das ursprünglich anders formuliert, aber der Spruch wirft bei mir immer die Frage auf, ob die Wahrheit noch nie von Schuhen mit Klettverschluss gehört hat. Und ich habe das Gefühl, als sei sie in letzter Zeit ein wenig faul geworden. Als würde die Wahrheit nur noch müde von der Seitenlinie winken und rufen: «Eigentlich ist das alles gar nicht so!»

Wir können es ihr nicht verdenken, sie musste wirklich viel rennen in den vergangenen Jahren. Und kaum jemand scheint sich groß daran zu stören. Manchmal wirkt es, als würden die meisten Menschen Politik als Entertainmentprogramm betrachten. Aber es ist nicht das Dschungelcamp, Leute. Wenn ihr die AfD wählt, dann wählt ihr die nicht raus, ihr wählt die rein!

Dieses Hinnehmen der allgegenwärtigen Lüge ist einer der Hauptgründe für den Erfolg der AfD: Wenn alle lügen und alle wissen, dass alle lügen, dann glaubt man halt denen, die sagen: «Guckt mal, die lügen doch alle!», selbst wenn das die größten Lügner von allen sind. Dann hat man das Gefühl: «Ah, endlich redet mal jemand Klartext!», vor allem, wenn dieser jemand sich als unterdrückter, mutiger Kämpfer für die Wahrheit inszeniert.

Und dann wird jeder Versuch, das Rumgelüge einzudämmen, als Zensur dargestellt. Im Koalitionsvertrag unserer aktuellen Regierung steht ein Absatz, der feststellt, dass die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist und dass besser gegen Informationsmanipulation, Hass und Hetze vorgegangen werden soll. Und was ist die Reaktion? Der gesamte rechte Internetkosmos brüllt: «DDR 2.0!»

Ich finde den Absatz vor allem lustig. Eine Regierung, der Friedrich Merz angehört, will härter gegen Unwahrheiten vorgehen, das ist doch schön.

Vielleicht sollten wir mal nach Wales gucken. Erstens, weil auf der Flagge von Wales ein bekiffter Drache zu sehen ist, und zweitens, weil es da eine Initiative gibt, die Abgeordnete für vorsätzliches Lügen bestrafen will. Die sollen dafür Geldstrafen bezahlen oder sogar ihres Amts enthoben werden.

Konsequenzen für politisches Lügen – das ist doch mal eine Idee. Ich weiß, wenn ich das fordere, werden auch ein paar Leute brüllen: «DDR 2.0!» oder «Die Bosetti will ein Wahrheitsministerium einführen!» – Aber: nein. Niemand darf unsere Realität für uns schreiben. Wir handeln miteinander aus, was wir für wahr halten, und finden im besten Fall in einigen Dingen einen Konsens. Aber wenn sich sämtliche politische Parteien – und viele Medien – dazu hinreißen lassen, so zu tun, als seien «die Gefahren der Migration» DAS Thema, das eine Bundestagswahl entscheiden sollte, wenn der UN-Sicherheitsrat Russland nicht mehr als Aggressor in der Ukraine benennt, wenn Politiker*innen vergessen, was ihr Gestern-Ich gesagt hat, weil ihr Heute-Ich andere Pläne hat, dann verhandeln wir nicht mehr die Realität, sondern nur noch unterschiedliche Abstufungen der Lüge.

Was ich also will, ist, dass Ehrlichkeit in der Politik überhaupt wieder eine Chance hat. Denn, und damit kommen wir zum Thema dieses Buches: Sie ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Wenn Politiker*innen lügen, ist das im Kern undemokratisch. Die Realität, auch wenn wir alle sie unterschiedlich wahrnehmen, ist, was uns verbindet. Wenn sie keine Rolle mehr spielt, verlieren wir einander. Das kann und darf kein politisches Ziel sein. Denn das Ergebnis ist dann ja nicht, dass wir alle die Lügen für wahr halten. Das Ergebnis ist, und das hat schon Hannah Arendt festgestellt, dass unser «Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen […] vernichtet wird». Die Wahrheit ist wie die Schwerkraft: Sie zieht uns vielleicht runter, aber ohne sie schweben wir alle, auch die Lügner, im luftleeren Raum. Wer systematisch lügt, will nicht, dass wir die Lüge glauben. Er will Orientierungslosigkeit. Warum also sollten wir nicht – damit es sogar Trump-Fans verstehen – sozusagen Zölle auf Lügen erheben, damit die Ehrlichkeit nicht wegen mangelnder Rendite aus der Weltwirtschaft aussortiert wird?

Und deshalb – um mal diesen leicht überspannten Bogen zu schließen – ist es wichtig, uns die Wahrheit hinter den nicht selten unwahren Worten in Erinnerung zu rufen. Nicht zuletzt, weil das die eigene Erwartungshaltung an Politiker*innen eicht. Die man übrigens sehr gut daran ablesen kann, worüber man sich wundert. Und worüber nicht.

Das Wunder des Wunderns

Habt ihr zum Beispiel schon gehört, dass Donald Trump die Erderwärmung jetzt dadurch aufhalten will, dass er im Weißen Haus immer alle Kühlschranktüren offen lässt? Wenn nicht, könnte es daran liegen, dass ich mir das gerade ausgedacht habe, aber gebt es zu: Wundern würde es euch nicht. Oder höchstens, weil Trump ja gar nicht an den Klimawandel glaubt. Vermutlich sollten wir im Sinne aller Kühlschränke hoffen, dass Trump niemals dieses Buch in die Hände bekommt, sonst liest er es und denkt: Ah ja, das könnte man doch mal probieren!

Und dieser Mann ist Präsident der USA. Ich bin nach wie vor fassungslos. Die US-Wahl hat sich ja ohnehin nur zwischen einer Kandidatin, die in Deutschland vermutlich in der CDU wäre, und einem Kandidaten, der die AfD als gemäßigt links erscheinen lässt, entschieden. Da kriegen die Amis also gesagt: Hier, ihr könnt euch entscheiden zwischen einem Butterbrot und einer Schüssel mit frittiertem Entenkot, und Millionen von Leuten sagen: «Hmmm, Entenkot, davon ist mir zwar letztes Mal schon schlecht geworden, aber immer her damit!» Ich versteh’s nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man Donald Trump wählen kann. Allein schon, weil ich mir relativ sicher bin, dass er gar nicht wirklich existiert. Donald Trump ist doch einfach Eric Cartman in erwachsen. So jemanden gibt es nicht wirklich, so jemanden denkt man sich aus. An einem sehr schlechten Tag.

Und er ist ja nicht alleine mit seinen Weltherrschaftsfantasien, in denen er Grönland, Kanada und den Gazastreifen auffrisst und als US-Bundesstaaten wieder in die Welt kotzt. Ein Fox-News-Moderator zum Beispiel fand großen Gefallen an der Idee und sagte zu einem kanadischen Ministerpräsidenten in einem Interview: «Wenn ich ein Nachbar der Vereinigten Staaten wäre, würde ich es als Privileg empfinden, von den Vereinigten Staaten übernommen zu werden. […] Aus irgendeinem Grund ist das für euch Kanadier abstoßend. Und ich fühle mich dadurch persönlich beleidigt.»

Ich weiß, der Mensch ist nicht dazu gemacht, sich dauerhaft zu wundern. Aber ich glaube, wir dürfen nicht damit aufhören. Klar, wenn man zum hundertfünfzigsten Mal so was hört wie: «Trump will Atombomben in Hurricanes werfen, um sie zu stoppen», oder: «AfD-Mitarbeiter findet, dass sich ein Holocaust jetzt wieder lohnen würde», seufzt man nur noch und denkt: Okay, das wundert mich jetzt auch nicht mehr. Aber vom Seufzen ist es nicht weit zum Schulterzucken, und von da aus ist man schon fast bei «Na ja, ist halt so» angekommen.

Und das ist blöderweise genau das, was machtdurstige Demagogen mit ihrem Tabubruch-Stakkato erreichen wollen: Empörungsmüdigkeit. Wer sich nicht mehr darüber wundert, dass – und wie skrupellos – die größten Lügner und abgedrehtesten Narzissten die Welt beherrschen, hat schon verloren. Die Endgegnerin im Kampf für eine bessere Welt ist die Gewöhnung an das gruselige Jetzt.

Und das Problem liegt ja nicht nur bei den Mächtigen. Zu allem Überfluss müssen wir uns auch noch übereinander wundern. Wenn sich zum Beispiel Alice Weidel an ein Mikrofon stellt und brüllt: «Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!», und ein Viertel der Leute, die das sehen, denkt: Jo, die könnte uns doch mal regieren!, was machen die anderen drei Viertel dann damit? Seufzen, Schulterzucken, ist halt so? Den Glauben an die Menschen verlieren? Und an die Demokratie? Denn so wundersam Alice Weidel auch ist mit ihrem multikulturellen, homosexuellen Privatleben neben ihrem monokulturellen, homofeindlichen Berufsleben, so sind die wundersamsten Leute ja diejenigen, die solche Menschen wählen.

Und über die wurde sich durchaus schon ausgiebig gewundert. Wenn man alle Abhandlungen und Talkshows und SZ-Kolumnen zu der Frage, wieso Menschen die AfD wählen, aufeinanderstapeln würde, dann wäre das wohl ein ziemlich hoher Turm – oder, um es im Stil des klügsten Denkers unserer Zeit zu sagen: the tallest tower the world has ever seen, nobody has ever built a tower this tall, it’s a really nice tower, I love it, Obama never had such a beautiful tower.

Aber inzwischen hat auch niemand mehr so richtig Lust zu rätseln, wieso Leute ihr Kreuzchen bei dauerlügenden Rassisten machen. Ob sie nun mit dem Wandel der Welt überfordert sind, sich in ihren ostdeutschen, bayrischen, ruhrpottischen, männlichen oder einfach einsamen Seelen verletzt fühlen, ob sie abgehängte Protestwähler oder wirklich rassistische Arschlöcher sind: Der Zauber des Wunderns ist auch da verflogen. Seufzen, Schulterzucken, ist halt so. Wir stempeln einander lieber ab, als uns noch übereinander zu wundern. Es ist bequemer zu sortieren. Die Trulla gendert? – Linkswoke. Der Typ fährt SUV? – Bestimmt AfD!

Sich zu wundern ist anstrengend. Es ist wie verliebt sein. Körper und Geist halten das langfristig gar nicht durch. Deshalb tritt irgendwann das ein, was Georg Jellinek «die normative Kraft des Faktischen» genannt hat und was ich eben ähnlich eloquent mit «Ist halt so» umschrieben habe. Je mehr man sich mit dem politischen Geschehen beschäftigt, desto zufriedener ist man, wenn mal an einem Tag zumindest kein kompletter Unsinn erzählt wird, wenn mal jemand seinen Job gut macht, wenn mal jemand demokratische Gepflogenheiten achtet, wenn es mal jemand halbwegs gut meint mit den Menschen. Es gilt als normal, was nicht okay ist, und schon als löblich, was eigentlich Standard sein sollte. Deshalb ist es heilsam, uns, wenn wir Politiker*innen zuhören, ab und zu vorzustellen, was sie sagen könnten. Denn das große, etwas pathetische, aber würdige Ziel ist ja, dass wir es zu einer normativen Kraft des Bestmöglichen schaffen.

In diesem Buch wühle ich mich dazu einmal durch die gesamte demokratische Debatte, vom Bundeskanzler bis zur Brandmauer, von der Gewalt bis zur Gewaltenteilung, von den schönsten Fake News bis zum traurigsten «Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!», vom Feminismus bis zum unterdrückten Mann, vom Krieg bis zum Klimaschutz.

Wir haben also viel vor! Aber keine Sorge, ihr dürft dabei auf dem Sofa sitzen bleiben.

Kapitel 1Die Regierung

Was Friedrich Merz sagt:

«Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben, für die werden wir jetzt wieder Politik machen […] und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt!»

(22.02.2025, Wahlkampfveranstaltung der CDU)

Wenn ich das übersetzen darf

Herr Merz, Sie war’n da nicht ganz klar

Doch ich glaub, ich hab’s verstanden

Was Sie sagen wollten, war:

«Ich will, ich will, ich will, ich will

Ich will so gerne Kanzler sein

Ich will, dass mich die Mehrheit wählt

Drum schlag ich auf die Kerbe ein

Die spaltet zwischen Norm und Wahn

Ein ‹Uns› erschafft und ‹Die Verrückten›

Die Anderssein gleich Irrsinn setzt

Geschick der traurigen Missglückten

Ich weiß, ihr wollt zur Norm gehör’n

Drum lob ich das Versprechen aus:

Wenn ihr mich wählt, seid ihr normal

Die andern komm’n ins Irrenhaus»

Doch, Herr Merz, ich fürchte fast

Da liegt ein Missverständnis vor

Und Sie müssen mir verzeih’n

Falls ich da in ’ner Wunde bohr:

Man wird nicht Kanzler für die Mehrheit

Die Mehrheit wählt einen ins Amt

Doch Kanzler ist man dann für alle

Und’s ist nun mal ein irres Land

Selbst sind Ihnen Gerechtigkeits-

Und Klima-Freaks ein Klotz am Bein

Sie müssen trotzdem auch der grüne

Linke Spinner-Kanzler sein

Was bisher geschah: Ein Ampel-Abgesang

Im Oktober 2024 sagte Friedrich Merz auf dem CSU-Parteitag: «Wir werden eine Regierung führen, in der die öffentlichen Streitereien endlich aufhören.»

Und das war doch mal ’ne Ansage! Ich weiß nicht, ob ihr diese Paare kennt, die es nicht lassen können, sich auf Partys vor all ihren Freunden zu streiten. Je nach Freundeskreis gucken dann entweder alle peinlich berührt auf den Boden oder feuern an und schließen Wetten ab, wer gewinnt. So war die Ampel. Nur dass da niemand mehr Wetten abschloss, weil längst feststand, dass alle verlieren würden.

Finden wir es eigentlich immer noch gut, dass die Ampel weg ist? Schon, oder? Aber ein bisschen vermisse ich sie auch. Ich mochte die Ampel. Ich fand sie unterhaltsam. Das Tolle an ihr war, dass jede und jeder sie hassen konnte. Da war gegen alle etwas dabei! Ihre Superkraft bestand darin, keine Freunde zu haben. Und das lag nicht nur daran, dass es fast unmöglich ist, die FDP und die Grünen gleichzeitig gut zu finden. Es lag vor allem daran, dass, wenn die FDP und die Grünen in einem Raum waren, immer noch jemand Drittes mit im Raum war. Und nein, ich meine nicht die dritte Koalitionspartnerin. Wer war das noch mal? Ich meine den Streit. FDP bedeutete nicht mehr Freiheit und Wirtschaft, die Grünen bedeuteten nicht mehr Umwelt- und Klimaschutz. FDP und Grüne bedeuteten: Streit.

Es ist höchst beeindruckend von Friedrich Merz, dass er diesen nur ein ganz kleines bisschen offensichtlichen Umstand als Problem identifiziert hat. Was ich jedoch interessant finde, ist, dass seine Lösung für das Problem darin besteht, nicht mehr öffentlich zu streiten. Ist privates Streiten denn unbedingt besser? Ich dachte immer, dass die Beziehung des streitenden Paares ja nicht wirklich gesünder und glücklicher wird, bloß weil es sich in Zukunft vielleicht zusammenreißt, bis es wieder zu zweit im eigenen Wohnzimmer steht. Ich dachte, es sei wichtig, besser zu streiten. Konstruktiver, weniger gehässig, lösungsorientiert und nicht nur auf den eigenen Gewinn aus. Es wäre doch schön gewesen, wenn die Ampel das geschafft hätte.

Doch sie zoffte sich wie Eltern, die sich zoffen wie Kinder. Und ich war vielleicht die Einzige, die das nicht grundsätzlich schlimm fand. Dass um Lösungen gerungen wird, ist ja nur demokratisch. Dass das manchmal länger dauert, dass hart gestritten und standhaft argumentiert wird – alles kein Ding. Dass unfair gespielt wird – okay, das hätte nicht sein müssen. Helene Bockhorst war mal bei mir im Podcast und sagte, die Ampel «menschele» ihr zu sehr. Und ich rief: «Was? Nein! Das ist doch alles superspannend, und das macht ja irgendwie auch transparent, wie demokratische Prozesse funktionieren!»

Aber jetzt weiß ich: Helene Bockhorst hatte recht, und ich bin ein Freak. Ich bin die Frau, die auf einer Party nach ihren Hobbys gefragt wird und sagt: «Ich zähle in meiner Freizeit gerne die letzten verbliebenen Exemplare des Mangarahara-Buntbarschs. Und du so?» Mangarahara-Buntbarsch angucken ist wie Ampel angucken: Beide sind nicht annähernd so bunt, wie ihr Name behauptet, und beides kann kaum jemand nachvollziehen.

Es ging sogar so weit, dass selbst die Mitglieder der Ampel die Ampel nicht mochten. Meine Lieblingsschlagzeile aus 2024 war: «FDP-Chef Lindner beklagt Unberechenbarkeit der Ampel». Christian Lindner hatte sich im Interview mit Berlin direkt darüber beschwert, dass die Regierung «immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt». Von allen Menschen auf der Welt hat das Christian Lindner gesagt. Was an sich vielleicht gar nicht so erstaunlich ist. Viel erstaunlicher ist, dass er dabei nicht selbst ein bisschen lachen musste.

Ich glaube, man hätte in diesen drei Jahren alles verkaufen können, solange man ein «Die Ampel muss weg!» hinzufügte. «Hey, Chef, wir hätten total gerne eine Tischtennisplatte im Pausenraum, und übrigens: Die Ampel muss weg!» Da brüllt der Chef doch gleich: «Genau!», und kauft noch einen Kicker dazu. Oder Shampoo: «Die neue Formel für seidig glänzendes Haar – und gegen die Ampel». Wer würde da nicht zugreifen?

Ich habe ja eine Verschwörungstheorie: Ich glaube, die CDU