Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

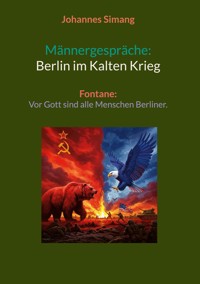

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist ein Zeugnis der Freundschaft und des Dialogs. Es zeigt, dass trotz der Differenzen, die uns oft trennen, die Menschlichkeit uns zusammenführt. Die Welt hielt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts oft den Atem an, während die großen Akteure des Kalten Krieges ihre Machtspiele auf der internationalen Bühne inszenierten. Die Zeit des Kalten Krieges war geprägt von einem ständigen Kampf um Identität, Zugehörigkeit und den Traum von einem besseren Leben. In den Erinnerungen unserer Protagonisten wird die Kluft zwischen den beiden Teilen Berlins lebendig, ebenso wie die vielen kleinen und großen Momente, die das tägliche Leben in einer geteilten Stadt bestimmten. Dieses Buch ist ein Zeugnis der Freundschaft und des Dialogs. Es zeigt, dass trotz der Differenzen, die uns oft trennen, die Menschlichkeit uns zusammenführt. Lassen Sie sich von den Erzählungen dieser Freunde inspirieren und tauchen Sie ein in die vielschichtige Geschichte Berlins, einer Stadt, die nicht nur die Wunden der Vergangenheit trägt, sondern auch die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, die zu heilen vermag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet:

Meinen Gesprächspartnern:

Hans-Joachim Kratz

Dirk Rachner

Dirk Loell

Johannes Straubing

Detlef Meyer

Wolfgang Kreidler

Inhalt – ‚Kalter Krieg‘

Kap. I Ereignisse in den Jahren in Berlin

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Kap. II Ereignisse in der Welt

Kap. III. Korruption im Kalten Krieg

Kap. IV Annäherungen zwischen Ost und West

Kap. V Doping im Sport

Kap. VI Das Ende der DDR

Kap. VII Finale Versöhnungsrede

Nachwort

Vorwort

In den Straßen von Friedrichshain, wo einst die Mauer die Stadt teilte und die Herzen der Menschen spaltete, treffen sich heute Freunde aus Ost und West, um über die bewegte Geschichte Berlins zu sprechen. In diesem Buch laden wir Sie ein, an ihren Gesprächen teilzuhaben – an den Erinnerungen, den Erfahrungen und den Emotionen, die die Jahre von 1945 bis 1990 prägten. Es sind Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung, von Trennung und Wiedervereinigung, die das Bild einer Stadt zeichnen, die wie keine andere für den Kalten Krieg steht.

Die Wende von 1989 war mehr als nur ein politisches Ereignis; sie war der Ausdruck eines tiefen menschlichen Verlangens nach Freiheit und Einheit. Doch die Zeit davor war geprägt von einem ständigen Kampf um Identität, Zugehörigkeit und den Traum von einem besseren Leben. In den Erinnerungen unserer Protagonisten wird die Kluft zwischen den beiden Teilen Berlins lebendig, ebenso wie die vielen kleinen und großen Momente, die das tägliche Leben in einer geteilten Stadt bestimmten.

Doch die Geschichte endet nicht mit dem Fall der Mauer. Die Welt hielt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts oft den Atem an, während die großen Akteure des Kalten Krieges ihre Machtspiele auf der internationalen Bühne inszenierten. In den Gesprächen unserer Freunde schwingt auch das Echo dieser globalen Ereignisse mit: von den Konfrontationen in Vietnam über die Kubakrise bis hin zu den dramatischen Wendepunkten, die das Schicksal ganzer Nationen beeinflussten.

Dieses Buch ist ein Zeugnis der Freundschaft und des Dialogs. Es zeigt, dass trotz der Differenzen, die uns oft trennen, die Menschlichkeit uns zusammenführt. Lassen Sie sich von den Erzählungen dieser Freunde inspirieren und tauchen Sie ein in die vielschichtige Geschichte Berlins – einer Stadt, die nicht nur die Wunden der Vergangenheit trägt, sondern auch die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, die zu heilen vermag.

Willkommen in Friedrichshain, willkommen in einer Zeit des Wandels und des Miteinanders.

Johannes Simang

Das Leben in Berlin 1945:

Alltag im Schatten des Krieges

Das Jahr 1945 war für Berlin ein Jahr des Umbruchs und des tiefgreifenden Wandels. Die Stadt, die während des Zweiten Weltkriegs unzählige Zerstörungen und Leiden erlebt hatte, stand am Ende eines Konflikts, der die Lebensrealität ihrer Bewohner in einem Ausmaß verändert hatte, das kaum vorstellbar war. Der Alltag in Berlin war geprägt von Not, Hoffnung und dem unaufhörlichen Streben nach Normalität inmitten der Trümmer.

Zerstörung und Wiederaufbau

Die Zerstörungen, die Berlin durch Luftangriffe und Kämpfe erlitten hatte, waren allgegenwärtig. Viele Gebäude, darunter historische Bauwerke und Wohnhäuser, lagen in Schutt und Asche. Die Straßen waren voller Trümmer, und die Überreste des Kriegs waren ein ständiger Begleiter im Alltag der Menschen. Die Berliner mussten sich in dieser neuen Realität zurechtfinden, die nicht nur ihre Umgebung, sondern auch ihre Lebensweise beeinflusste.

Trotz der widrigen Umstände zeigten die Menschen in Berlin eine bewundernswerte Resilienz. Nach dem Ende der Kampfhandlungen begannen die Bewohner, die Trümmer zu beseitigen und die Stadt wiederaufzubauen. Freiwillige halfen bei der Räumung der Straßen, und viele Bürger schlossen sich in Nachbarschaftshilfen zusammen, um die benötigten Materialien und Ressourcen zu organisieren. Diese Solidarität war ein Lichtblick in einer Zeit, die von Entbehrungen geprägt war.

Lebensmittelknappheit und improvisierte Lösungen

Die Versorgungslage war katastrophal. Lebensmittel waren rar, und die Menschen mussten sich auf Rationierungen einstellen. Die Einführung von Lebensmittelkarten wurde zur Norm, und die Bürger standen oft lange Schlange, um die notwendigen Grundnahrungsmittel zu erhalten. In den Geschäften wurden nicht nur alltägliche Lebensmittel, sondern auch ungewöhnliche Produkte wie Kastanien und Eicheln als Nahrungsmittel empfohlen. Die Kreativität der Bevölkerung war gefragt, um mit der Knappheit umzugehen.

Die Menschen improvisierten, um ihre Bedürfnisse zu decken. In vielen Stadtteilen entstanden Tauschmärkte, auf denen Bürger Lebensmittel, Kleidung und andere Güter tauschten. Diese Märkte wurden zu sozialen Treffpunkten, an denen sich die Menschen austauschten, Geschichten erzählten und ein Stück Gemeinschaftsgefühl wiederherstellten. Der Austausch von Gütern war nicht nur ein praktischer Akt, sondern auch ein Symbol für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Gemeinschaft und Zusammenhalt

Das Leben in Berlin 1945 war stark von einem Gefühl der Gemeinschaft geprägt. Die Menschen halfen sich gegenseitig und teilten, was sie hatten. Nachbarn unterstützten sich beim Wiederaufbau ihrer Wohnungen und organisierten gemeinsam Feste, um den Alltag zu erhellen. Diese kleinen Feiern wurden zu wichtigen Momenten, in denen die Berliner für einen Augenblick die Schrecken des Krieges vergessen konnten.

Die Kirchen und Gemeinschaftszentren spielten eine zentrale Rolle im sozialen Leben der Stadt. Sie boten nicht nur einen Ort für Gottesdienste, sondern auch für Versammlungen und gemeinsame Aktivitäten. Diese Institutionen halfen den Menschen, sich zu organisieren und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stärken. In den Kirchen fanden viele Gottesdienste statt, an denen die Menschen Trost und Hoffnung suchten.

Kunst und Kultur im Wiederaufbau

Trotz der Zerstörungen und der schwierigen Lebensbedingungen blühte auch die Kultur in Berlin auf. Künstler und Musiker begannen, ihre Arbeit wiederaufzunehmen, und Theater und Kinos öffneten ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die ersten Aufführungen nach dem Krieg wurden mit großer Begeisterung aufgenommen, und die Menschen strömten in die Veranstaltungsorte, um einen Hauch von Normalität und Freude zu erleben.

Die Kunst wurde in dieser Zeit zu einem wichtigen Ventil für die Emotionen und Erfahrungen der Menschen. Maler, Schriftsteller und Musiker setzten sich mit den Themen Krieg, Verlust und Hoffnung auseinander und schufen Werke, die für viele Berliner eine Möglichkeit darstellten, ihre Gefühle zu verarbeiten und einen Neuanfang zu wagen. Diese kulturelle Wiederbelebung war ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit der Stadt und ihrer Einwohner.

Das Leben in Berlin im Jahr 1945 war von tiefgreifenden Veränderungen und Herausforderungen bestimmt. Die Zerstörung des Krieges hinterließ sichtbare Narben in der Stadt, doch die Menschen bewiesen eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich anzupassen und wiederaufzubauen. Gemeinschaft, Solidarität und Kreativität waren die treibenden Kräfte, die den Berlinerinnen und Berlinern halfen, inmitten von Trümmern und Entbehrungen einen Weg zurück zur Normalität zu finden. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft war der Motor, der die Stadt in dieser schwierigen Zeit vorantrieb und den Grundstein für den Wiederaufbau legte.

Diskussion über die politischen Ereignisse in Berlin 1945 und den Beginn des Kalten Krieges

(Ort ist der Garten des Lazarus-Hauses der St. Markus-Gemeinde in Berlin-Friedrichshain, wo die Freunde regelmäßig zusammentreffen, um über Geschichte und Politik, Technik, Glaube u.a. zu diskutieren, was man in einem ev. Männerkreis halt so bespricht.)

Achim: (mit einem Kaffee in der Hand) Ich finde es faszinierend, wie 1945 alles begann. Die Teilung Berlins war nicht nur eine physische Trennung, sondern auch ein Symbol für die unterschiedlichen Ideologien, die die Welt damals prägten. Ich war damals allerdings noch ein Kind und wir wohnten am Prenzlauer Berg.

Dirk R.: Absolut. Die Spannungen zwischen den Alliierten waren wohl schon damals spürbar. Die Sowjetunion wollte einen sozialistischen Staat etablieren, während die Westmächte auf Demokratie und Kapitalismus setzten. Das konnte nicht gutgehen. Ich bin zwar erst Anfang der 60-er Jahre geboren, aber bezüglich des Kalten Krieges gab es permanent Verschärfungen.

Dirk L.: (nickt zustimmend) Und die Gründung des Magistrats unter Dr. Arthur Werner war ein erster Schritt zur Wiederherstellung der Ordnung. Aber wie stark war die sowjetische Kontrolle wirklich? Hatten die anderen Parteien eine echte Chance? Ich habe am Rande Berlins gelebt, aber mit dem Kalten Krieg bin ich groß geworden.

Johannes St.: Die KPD hatte ja wirklich eine dominierende Rolle angestrebt, und die Zusammenarbeit mit der SPD war stets von Misstrauen geprägt. Die Sowjets haben da sicher viel Druck ausgeübt. Ich habe das alles erlebt. Obwohl ich noch ein Kind war, habe ich vom 1.9.1939 an den 2. Weltkrieg mit Aufmerksamkeit und bald mit wachsendem Unbehagen verfolgt. Es gab immer mehr Einschränkungen wie Lebensmittelkarten, Geschäftsschließungen usw. 1943 begannen dann – unter weiteren riesigen Verlusten auf allen Seiten – die ‚planmäßigen Absatzbewegungen‘ unserer Truppen. Ich sah, wie am hellichten Tage anglo-amerikanische Bomber in großen Geschwadern nahezu ungeschützt einflogen. Fast täglich gab es Fliegeralarm, und ich rannte mit meiner Mutter zum Bunker oder blieb im häuslichen Luftschutzkeller. Wenige Häuser entfernt schlug eine Bombe ein. Ich sah Verletzte und Tote. Nach der Kapitulation 1945 waren wir – Christen und Atheisten – uns alle einig: So etwas Grauenhaftes darf es nie wieder geben … insofern haben wir auch mit Skepsis russische Aktivitäten beargwöhnt.

Detlef: (nachdenklich) Ich frage mich, wie die Bevölkerung in Berlin auf diese Veränderungen reagiert hat. Die Wiedereröffnung von Schulen und Kinos waren ja ein positives Zeichen, aber die politischen Spannungen waren immer im Hintergrund. So habe ich es sogar in Nordrheinwestfalen lebend wahrgenommen bin. Erst recht natürlich, als ich, um dem Militärdienst zu entgehen, nach Berlin ging.

Wolfgang: (lehnt sich zurück) Ja, und das führte schließlich zum Ausbruch des Kalten Krieges. Der Wettlauf um Einfluss und Kontrolle hat die Beziehungen zwischen den Besatzungsmächten enorm belastet. Die Gründung der „Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien“ war ein klares Zeichen. Ich bin zwar erst in der Nachkriegszeit geboren, aber das Bild der ‚Einheitsfront‘ blieb mir als Osterberliner natürlich präsent.

Johannes S.: (mit einem kritischen Blick) Und was ist mit der Rolle von Generaloberst Nikolai Bersarin? Er hatte doch eine zentrale Rolle in der politischen Neuordnung Berlins. Ich denke, er hat die sowjetische Agenda sehr konsequent umgesetzt. Das kenne ich zwar nur aus dem Geschichtsbuch, da ich erst 1953 als Rucksack-Berliner nach Reinickendorf kam, aber dort lief man drei Straßen weit, schon stand man an der Mauer. Mit der bin ich groß geworden. Da machte man sich schon so seine Gedanken.

Achim: Das stimmt. Bersarin war übrigens eine Schlüsselfigur. Die gesamte Situation führte letztendlich zur Teilung Berlins in Ost und West. Das war ein Wendepunkt, der die geopolitischen Spannungen für die nächsten Jahrzehnte festigte.

Dirk R.: (hebt seinen Kaffee) Es ist beeindruckend, wie diese Ereignisse von 1945 bis zur Wiedervereinigung 1990 die Welt beeinflusst haben. Berlin wurde zum Symbol für den Konflikt zwischen Ost und West.

Johannes St.: (nickt) Und dennoch gibt es so viele Facetten dieser Geschichte. Die verschiedenen Perspektiven der Menschen, die in Berlin lebten, sind oft nicht berücksichtigt worden. Es war nicht nur ein Machtkampf, sondern auch eine Frage des Lebens und der Identität.

Detlef: (mit einem zustimmenden Lächeln) Genau! Die Geschichte ist komplex, und die politischen Ereignisse von 1945 sind ein Schlüssel zum Verständnis der globalen Entwicklungen im 20. Jahrhundert.

Wolfgang: (lehnt sich vor) Lasst uns weiter darüber diskutieren. Was denkt ihr, wie die Lehren aus dieser Zeit heute noch relevant sind? Jürgen: (überlegt) Ich glaube, die Herausforderungen, die wir heute sehen, sind nicht so anders. Der Wettlauf um Einfluss und die ideologischen Konflikte sind nach wie vor aktuell.

Achim: (lächelt) Das macht unsere Diskussion so spannend. Lasst uns tiefer in die Materie eintauchen!

(Die Freunde setzen ihre Diskussion fort, während von Wolfgang, unseren so fürsorglichen Freund, der Kaffee nachgeschenkt wird und die Gespräche weitergehen.)

Das Leben in Berlin 1946

Wiederaufbau und Neuorientierung

Das Jahr 1946 war für Berlin ein Jahr des Wiederaufbaus und der Neuorientierung, sowohl kulturell als auch sozial. Nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs war die Stadt nicht nur physisch, sondern auch psychisch stark geschädigt. Dennoch blühte inmitten der Trümmer eine beeindruckende kulturelle Vitalität auf, die den Berlinerinnen und Berlinern half, ihre Identität neu zu definieren und den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.

Kulturelle Wiederbelebung

Die Kultur spielte eine entscheidende Rolle im Leben der Berliner Bevölkerung. Theater, Musik und bildende Kunst erlebten, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, eine bemerkenswerte Renaissance. Die Wiedereröffnung des Deutschen Theaters und der Staatsoper war ein Zeichen des Aufbruchs. Besonders hervorzuheben war die Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ in der Staatsoper, die nicht nur ein kulturelles Ereignis war, sondern auch das Bedürfnis nach Normalität und Freude in einer von Krieg und Zerstörung geprägten Zeit widerspiegelte.

Die Berliner Theaterlandschaft war geprägt von Experimentierfreude und einem Streben nach neuen Ausdrucksformen. Viele Künstler, die während des Krieges im Exil waren oder in der NS-Zeit unterdrückt wurden, kehrten zurück und bereicherten die kulturelle Szene. In diesem Kontext ist die Gründung der „Volksbühne“ zu nennen, die eine Plattform für die Bürger und Künstler bieten wollte, um gemeinsam an der kulturellen Wiederbelebung zu arbeiten.

Musik spielte ebenfalls eine zentrale Rolle im kulturellen Leben. Die Eröffnung von Konzerten und die Wiederbelebung von Musikschulen trugen dazu bei, dass die Menschen in der Stadt zusammenkamen, um die Kraft der Musik zu erleben. Die Berliner Philharmoniker, die unter der Leitung namhafter Dirigenten auftraten, trugen dazu bei, das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren und weiterzugeben.

Soziale Dynamik

Soziale Initiativen und Gemeinschaftsprojekte waren im Jahr 1946 von großer Bedeutung. Die Menschen in Berlin waren nicht nur mit dem physischen Wiederaufbau der Stadt beschäftigt, sondern auch mit dem Wiederaufbau ihrer Gemeinschaften. Die Aktion „Ferienfreude für Berliner Kinder“ ist ein Beispiel für das soziale Engagement, das half, den Kindern in der Stadt eine gewisse Normalität und Freude zu ermöglichen. Die Möglichkeit, in Grünanlagen und auf Spielplätzen zu spielen, bot den Kindern nicht nur eine Flucht aus der tristen Realität, sondern auch eine Chance, soziale Kontakte zu knüpfen und sich zu entwickeln.

Die Gründung der „Berliner Volkssolidarität“ war ein weiterer Schritt in Richtung sozialer Unterstützung. Diese Organisation setzte sich für die Belange der Bedürftigen ein und bot Hilfe für die, die unter den Folgen des Krieges litten. Die Menschen waren bestrebt, einander zu helfen, und es entstand ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das die Menschen in schwierigen Zeiten zusammenhielt. Täglich kamen auch Flüchtlinge in den Städten an, um die sich vor allem die ev. Männerarbeit kümmerte, die sich erstaunlich schnell bundesweit neu orientiert hatten, obwohl fast alle Männerkreise große Verluste beklagen mussten. Sie kümmerten sich seelsorgerlich um die Flüchtlinge und die aus den Gefangenlagern der Alliierten kamen, machten Amtswege für sie und halfen durch Sammeln von Kleidung und Lebensmitteln.

Bildung und Wissenschaft

Die Bildung erlebte ebenfalls eine Wiederbelebung. Die Wiedereröffnung der Universitäten und die Gründung neuer Bildungseinrichtungen waren entscheidend für die intellektuelle Erneuerung Berlins. Die Berliner Universität nahm ihren Lehrbetrieb wieder auf, und die Immatrikulation für das erste Semester zog viele Studierende an, die das Bedürfnis nach Wissen und Bildung spürten. Die Diskussionen über Lehrpläne und Bildungsinhalte waren lebhaft, und es wurde ein neues Bildungskonzept entwickelt, das den Anforderungen der Zeit gerecht werden sollte.

Die Gründung der „Kammer der Technik“ und anderer wissenschaftlicher Institutionen zeugte von einem erneuten Interesse an Forschung und Innovation. Der Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen waren wichtig, um die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Gesellschaft zu schaffen.

Das kulturelle und soziale Leben in Berlin im Jahr 1946 war geprägt von einem starken Willen zur Erneuerung. Trotz der Herausforderungen und der tiefen Wunden, die der Krieg hinterlassen hatte, blühten Kunst, Musik und soziale Initiativen auf. Die Menschen suchten nach Wegen, um ihre Gemeinschaften zu stärken, ihre Kultur zu bewahren und eine neue Identität zu formen. In diesem Jahr wurde der Grundstein für das moderne Berlin gelegt, eine Stadt, die sich durch Kreativität, Gemeinschaft und den unermüdlichen Glauben an eine bessere Zukunft auszeichnete. Der Geist der Hoffnung und des Wandels prägte das soziale und kulturelle Leben und half den Menschen, die Herausforderungen des Wiederaufbaus zu meistern.

Diskussion über die politischen Ereignisse in Berlin 1946 und den Beginn des Wiederaufbaus

Johannes S.: (blickt in die Runde) Guten Abend, Männer. Ich denke, wir sollten heute über die Entwicklungen in unserer Stadt sprechen. Wenn wir an das Jahr 1946 zurückdenken, was fällt euch ein? Es geschahen so viele Veränderungen, die damals stattfanden.

Hans-Joachim: (nickt zustimmend) Ja, das ist ein wichtiges Thema. 1946 war ein Jahr des Wiederaufbaus in Berlin. Die Stadt war nach dem Krieg in Trümmern, und die Menschen mussten sich neu orientieren. Es war eine Zeit des Aufbruchs, aber auch der Unsicherheiten.

Dirk R.: (lehnt sich zurück) Genau. Die Gründung der SED und die politischen Spannungen zwischen den Sektoren waren schon damals spürbar. Die Menschen waren besorgt, wie sich das auf ihre Zukunft auswirken würde. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Ereignisse die Stadt geprägt haben.

Dirk L.: (schüttelt den Kopf) Und dennoch gab es auch viel Hoffnung. Die kulturelle Wiederbelebung war beeindruckend. Theater und Musik erlebten eine Renaissance, und die Menschen suchten nach Wegen, ihre Identität neu zu definieren. Das ist etwas, woran wir erinnern sollten.

Johannes St: (ernst) Ja, und die sozialen Initiativen, die damals ins Leben gerufen wurden, halfen den Menschen, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt viele Beispiele für Gemeinschaftsprojekte, die den Menschen halfen, die schwierigen Zeiten zu überstehen.

Detlef: (nickt) Das stimmt. Die „Volksbühne“ und andere Kulturinstitutionen waren ein Zeichen des Aufbruchs. Die Menschen suchten nach Normalität und Freude, und das war ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Was für eine Kraft die Kunst damals hatte!

Wolfgang: (blickt nachdenklich) Ich finde es interessant, dass wir heute, fast 80 Jahre später, immer noch über die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt sprechen. Die Herausforderungen mögen sich verändert haben, aber der Geist der Solidarität bleibt.

Johannes S.: (zustimmend) Genau. Wenn wir an die damaligen Herausforderungen denken, sehen wir Parallelen zu heute. Auch jetzt gibt es soziale Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Es ist wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen und uns engagieren.

Hans-Joachim: (schaut in die Runde) Was denkt ihr, wie wir diese Erinnerungen an 1946 in unser heutiges Leben integrieren können? Wie können wir sicherstellen, dass wir die Lehren aus der Vergangenheit nicht vergessen?

Dirk R.: (seufzt) Ich denke, wir müssen aktiver werden. Wir sollten uns nicht nur an die positiven Aspekte erinnern, sondern auch die Herausforderungen anerkennen, mit denen die Menschen damals konfrontiert waren. Das kann uns helfen, besser mit unseren eigenen Herausforderungen umzugehen.

Dirk L.: (schüttelt den Kopf) Ja, und wir sollten auch die kulturelle Vielfalt feiern, die aus dieser Zeit hervorging. Die Rückkehr von Künstlern und Intellektuellen nach dem Krieg hat Berlin zu einem kulturellen Zentrum gemacht. Wir sollten weiterhin Raum für Kreativität und Innovation schaffen.

Johannes St.: (entschlossen) Absolut! Lasst uns überlegen, wie wir heute aktiv werden können. Vielleicht könnten wir ein Projekt ins Leben rufen, um das Bewusstsein für die Geschichte Berlins zu fördern. Eine Art Initiative, die die Menschen zusammenbringt.

Detlef: (nickt) Ja, wir könnten Veranstaltungen organisieren, in denen wir über die Geschichte sprechen und die Menschen ermutigen, sich aktiv in ihrer Gemeinschaft zu engagieren. Es ist wichtig, dass wir die Stimme der Geschichte nutzen, um die Zukunft zu gestalten.

Wolfgang: (lächelt) Ich finde, wir sollten auch die jüngere Generation einbeziehen. Sie müssen verstehen, was 1946 für unsere Stadt bedeutete. Vielleicht könnten wir Workshops oder Schulprojekte organisieren, um die Geschichte lebendig zu halten.

Johannes S.: (blickt in die Runde) Ihr habt euch ja viel vorgenommen. Lasst uns also einen Plan entwickeln, wie wir dieses Projekt umsetzen können. Es ist an der Zeit, dass wir die Lehren aus der Vergangenheit in unsere heutige Realität integrieren und für eine bessere Zukunft kämpfen. Wer weiß, wie lange es noch Zeitzeugen gibt.

(Die Männer nicken zustimmend, und die Diskussion über mögliche Aktionen und Initiativen zur Förderung des historischen Bewusstseins beginnt. Die Stimmung wird optimistischer, während sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten.)

Das Leben in Berlin 1947

Kulturelles und soziales Leben in Berlin im Jahr 1947

Das Jahr 1947 war für Berlin ein Jahr des Wiederaufbaus und der Neugestaltung, geprägt von einem unermüdlichen Streben nach kulturellem und sozialem Leben. Nach den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs war die Stadt noch immer stark von Zerstörung und Trauer bestimmt. Dennoch blühte inmitten der Trümmer eine beeindruckende kulturelle Vitalität auf, die den Berlinerinnen und Berlinern half, ihre Identität neu zu definieren und den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.

Kulturelle Wiederbelebung

Die kulturelle Landschaft Berlins war 1947 von einem starken Willen zur Erneuerung geprägt. Theater, Musik und bildende Kunst erlebten eine Renaissance, die sowohl von den Bedürfnissen der Menschen nach Unterhaltung als auch von einem tiefen Verlangen nach Normalität und Identität zeugte. Die Wiedereröffnung von Theatern und Opernhäusern war ein Zeichen des Aufbruchs. Die „Komische Oper“ in der Behrenstraße, die im Dezember 1947 mit „Die Fledermaus“ von Johann Strauß eröffnet wurde, war ein Beispiel für die Rückkehr der darstellenden Kunst in den Alltag der Menschen. Diese kulturellen Veranstaltungen boten nicht nur eine Flucht vor der tristen Realität, sondern auch eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben und Freude zu teilen.

Die Berliner Philharmoniker, unter der Leitung bedeutender Dirigenten, trugen dazu bei, das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren und weiterzugeben. Konzerte und musikalische Aufführungen wurden zu wichtigen Anlaufstellen für die Bürger, die die Kraft der Musik als Heilmittel in schwierigen Zeiten erlebten. Die Festwochen zu Ehren von Johannes Brahms im März 1947 sind ein Beispiel dafür, wie die Kultur wieder in das öffentliche Leben integriert wurde.

Die Literatur spielte ebenfalls eine bedeutende Rolle im kulturellen Leben Berlins. Autoren und Schriftsteller, die während des Krieges im Exil waren oder in der NS-Zeit unterdrückt wurden, kehrten zurück und bereicherten die literarische Szene der Stadt. Die Uraufführung von Werken, die im Krieg entstanden waren, bot den Menschen eine neue Perspektive auf ihre Realität und half, das kollektive Gedächtnis zu verarbeiten.

Soziale Dynamik und Gemeinschaftsprojekte

Neben der kulturellen Erneuerung war das soziale Leben in Berlin von einem starken Gemeinschaftsgeist geprägt. Die Menschen waren bestrebt, ihre Nachbarn zu unterstützen und gemeinsam an einem besseren Leben zu arbeiten. Die Gründung von sozialen Initiativen und Gemeinschaftsprojekten war ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Organisationen wie der „Volksbund“ und die „Berliner Frauenbund 1947“ setzten sich für die Belange der Bedürftigen ein und boten Hilfe für die, die unter den Folgen des Krieges litten.

Die „Schulspeisung“ für über 400.000 Schüler an öffentlichen Schulen, die im Juni 1947 begann, ist ein Beispiel für die Bemühungen, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern. In 90 städtischen und privaten Küchen wurden täglich über 200.000 Liter Essen zubereitet, um die Kinder mit notwendigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Diese Initiative war nicht nur eine Antwort auf die akute Notlage, sondern auch ein Zeichen für die gesellschaftliche Verantwortung, die viele Menschen in dieser Zeit übernahmen.

Die Rückkehr von über 20.000 Kindern und Müttern, die während des Krieges evakuiert worden waren, stellte einen weiteren wichtigen sozialen Aspekt dar. Die Rückführung dieser Familienangehörigen symbolisierte nicht nur die Wiedervereinigung von Familien, sondern auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Sport und Freizeit

Das Sportleben in Berlin erlebte ebenfalls eine Wiederbelebung. Sportveranstaltungen wie die Berliner Eis-Schnelllauf-Meisterschaft und die Radfernfahrt Berlin-Cottbus-Berlin boten den Menschen eine Möglichkeit, sich zu versammeln und gemeinsam Freude zu erleben. Der Sport wurde zu einem wichtigen Element der sozialen Integration und half, den Gemeinschaftsgeist zu stärken.

Die Wiedereröffnung von Freizeitstätten und Vergnügungsorten, wie das Vergnügungslokal „Karlslust“, trug zur kulturellen und sozialen Belebung der Stadt bei. Trotz der schwierigen Lebensumstände suchten die Menschen nach Möglichkeiten, um sich zu amüsieren und dem Alltag zu entfliehen. Feste, Feierlichkeiten und kulturelle Veranstaltungen wurden zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens der Berliner und boten eine Plattform, um die Resilienz und den ungebrochenen Lebenswillen der Bevölkerung zu feiern.

Das kulturelle und soziale Leben in Berlin im Jahr 1947 war bestimmt von einem bemerkenswerten Willen zur Erneuerung und einem starken Gemeinschaftsgeist. Trotz der Herausforderungen, mit denen die Stadt und ihre Bewohner konfrontiert waren, blühten Kunst, Musik und soziale Initiativen auf. Die Menschen suchten nach Wegen, um ihre Gemeinschaften zu stärken, ihre Kultur zu bewahren und eine neue Identität zu formen. Inmitten der Trümmer entstand ein neues Berlin, das von Kreativität, Solidarität und dem unermüdlichen Glauben an eine bessere Zukunft geprägt war. Der Geist der Hoffnung, der in dieser Zeit aufblühte, legte den Grundstein für die weitere Entwicklung der Stadt und ihrer Kultur in den kommenden Jahren.

Diskussion über die polit. Ereignisse in Berlin 1947

Johannes S.: (blickt in die Runde) Guten Abend, Männer. Ich denke, wir sollten über die politische Situation sprechen. 1947 ist ein entscheidendes Jahr für Berlin, und die Spannungen zwischen Ost und West nahmen zu. Was denkt ihr darüber?

Achim: (nickt zustimmend) Ja, die Ereignisse der letzten Monate waren besorgniserregend. Die Auflösung des Staates Preußen war ein klarer Schachzug, um die politische Landschaft zu verändern. Es fühlte sich damals an, als würde die Stadt in verschiedene Richtungen auseinanderdriften.

Dirk R.: (lehnt sich zurück) Genau. Die Entscheidung des Alliierten Kontrollrats hatte nicht nur rechtliche Implikationen, sondern zeigte auch, dass die Alliierten um die Vorherrschaft in Berlin kämpften. Die Sowjets und die Westalliierten schienen immer weniger bereit zu sein, Kompromisse einzugehen.

Dirk L.: (ernst) Und dann die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung im Juni. Ernst Reuter von der SPD wurde zum Oberbürgermeister gewählt, aber die Sowjets weigerten sich, ihn zu bestätigen. Das zeigte doch, wie sehr die politische Rivalität zwischen der SPD und der SED die Situation anheizte.

Johannes St.: (seufzt) Es war wirklich frustrierend. Die Menschen hier in Berlin hatten das Bedürfnis nach Stabilität und Führung, aber stattdessen sahen sie sich einem politischen Machtspiel gegenüber. Es war kein Wunder, dass die Bevölkerung unzufrieden ist.

Detlef: (nickt) Und dann war da auch noch der Marshallplan. Die Amerikaner versuchten, Europa mit Geld zu unterstützen, um den Wiederaufbau zu fördern. Aber die Sowjets sahen das als Bedrohung für ihren Einfluss. Ich fragte mich, wie das alles enden wird. Die Sowjets haben wohl die erste Idee, den ‚Morgenthau-Plan‘ mehr geschätzt, denn Deutschland als ‚Ackerland‘ wäre für sie wohl leichter zu händeln. So zogen sich die Amerikaner ein Handelspartner heran, und man weiß ja: „Wohlstand verdirbt den Charakter“, das steht schon im ‚Handbuch für den kleinen Anarchisten‘.

Wolfgang: (blickt nachdenklich) Die sowjetische Reaktion war nicht überraschend. Sie verstärkten ihre Kontrolle über die Ostzone und versuchten, ein alternatives wirtschaftliches Modell zu etablieren. Das würde aber die Spaltung zwischen Ost und West nur weiter vertiefen.

Achim: (schüttelt den Kopf) Und das waren nicht nur politische Entscheidungen. Die sozialen Unruhen, die wir sahen, waren das Ergebnis dieser Spannungen. Die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen führte zu einem Anstieg der Bevölkerung in den westlichen Sektoren, und die Lebensbedingungen waren katastrophal.

Dirk R.: (nickt zustimmend) Genau. Die Unzufriedenheit wuchs, und das war ein Nährboden für Proteste. Beide Seiten versuchten, diese Unruhen für ihre politischen Ziele zu nutzen. Es war ein gefährliches Spiel.

Johannes S.: (entschlossen) Wir müssen auch die kulturellen Auseinandersetzungen im Blick behalten. Die westlichen Sektoren förderten kulturelle Veranstaltungen, um ein Bild von Freiheit zu vermitteln, während die Sowjets versuchten, ihre Ideologie durch Kunst und Kultur durchzusetzen. Das war ein ideologischer Kampf, der die Menschen beeinflusste.

Dirk L.: (blickt in die Runde) Es war klar, dass Berlin sich in einer kritischen Phase befand. Die Ereignisse in Berlin könnten nicht nur die Stadt, sondern ganz Deutschland prägen. Wir mussten darauf vorbereitet sein, wie sich die Dinge entwickeln.

Detlef: (seufzt) Es fühlte sich an, als ob wir am Rande eines Abgrunds standen. Wenn die Spannungen weiter zunehmen würden, konnte das zu einer offenen Konfrontation führen. Wir mussten die Stimmen der Menschen hier in Berlin stärken und ihnen helfen, sich Gehör zu verschaffen.

Wolfgang: (nickt) Ja, und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir uns als Gemeinschaft positionieren können. Es war wichtig, dass wir nicht in die Falle der politischen Rivalität tappten, sondern für ein gemeinsames Ziel eintraten – ein besseres Leben für alle Berliner.

(Die Männer nicken zustimmend, und die Diskussion über mögliche Aktionen zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Unterstützung der Bevölkerung in diesen herausfordernden Zeiten beginnt.)

Kulturelles und soziales Leben 1948

Das Jahr 1948 war für Berlin ein Jahr des intensiven Wiederaufbaus und der kulturellen Blüte, das von einem unerschütterlichen Geist der Resilienz und Kreativität geprägt war. Nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs war die Stadt noch immer stark von den physischen und psychischen Narben des Krieges betroffen. Dennoch blühte inmitten der Trümmer eine beeindruckende kulturelle Vitalität auf, die den Berlinerinnen und Berlinern half, ihre Identität neu zu definieren und ein Gefühl der Normalität in ihren Alltag zu integrieren.

Kulturelle Renaissance

Die kulturelle Landschaft Berlins erlebte 1948 eine bemerkenswerte Wiederbelebung. Theater, Musik und bildende Kunst wurden zu zentralen Elementen des öffentlichen Lebens. Die Rückkehr von Künstlern, Schauspielern und Musikern, die während des Krieges im Exil waren oder unterdrückt wurden, trug maßgeblich zur kulturellen Erneuerung bei. Die Berliner Volksbühne und das Deutsche Theater öffneten wieder ihre Türen und boten ein breites Spektrum an Aufführungen, die das Bedürfnis der Menschen nach Unterhaltung und Identifikation bedienten.

Im Mai 1948 fand im Titania-Palast ein Konzert der Berliner Philharmoniker statt, das sowohl die Rückkehr zur kulturellen Exzellenz als auch das Streben nach künstlerischem Ausdruck demonstrierte. Die Musik war ein wichtiger Teil des Lebens der Menschen, und Konzerte boten nicht nur eine Flucht aus dem Alltag, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam Emotionen zu teilen und Gemeinschaft zu erleben.

Die Filmindustrie erwachte ebenfalls aus ihrem Dornröschenschlaf. Uraufführungen von Filmen, die die Realität der Nachkriegszeit thematisierten, zogen große Menschenmengen an. Filmkomödien und Dramen wurden zu einem Spiegelbild der gesellschaftlichen Befindlichkeiten und halfen den Menschen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Die Kinos wurden zu Orten des Austauschs und der Reflexion, an denen die Zuschauer sich mit ihren eigenen Geschichten identifizieren konnten.

Soziale Initiativen und Gemeinschaftsprojekte

Das soziale Leben in Berlin war 1948 von einem starken Gemeinschaftsgeist geprägt. Die Menschen waren bestrebt, ihre Nachbarschaften zu revitalisieren und einander zu unterstützen. Die Gründung von sozialen Initiativen und Gemeinschaftsprojekten war ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ organisierte Veranstaltungen, um das Bewusstsein für die Vergangenheit zu schärfen und der Opfer des Regimes zu gedenken. Diese Initiativen trugen dazu bei, den Gemeinschaftsgeist zu stärken und das kollektive Gedächtnis zu bewahren.

Die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen stellte eine besondere Herausforderung dar, aber auch eine Gelegenheit zur Stärkung der Gemeinschaft. Die Menschen in Berlin organisierten sich, um diesen zurückkehrenden Familien zu helfen, sei es durch die Bereitstellung von Unterkünften, Lebensmitteln oder sozialen Dienstleistungen. Die Nachbarschaftshilfe wurde zu einem zentralen Element des sozialen Lebens, und viele Bürger engagierten sich ehrenamtlich, wie die ev. Männerarbeit, um anderen zu helfen.

Bildung und Wissenschaft

Die Bildung erlebte ebenfalls eine Wiederbelebung. Im Jahr 1948 wurde die Freie Universität Berlin gegründet, die eine wichtige Rolle in der Bildungslandschaft der Stadt spielte. Die Universität war nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Raum für Diskussion und Austausch von Ideen. Die Gründung der Universität symbolisierte den Drang der Berliner, wieder zu einer intellektuellen und kulturellen Hochburg zu werden.

Die Universitäten und Schulen waren zentrale Orte des sozialen Lebens, an denen sich junge Menschen trafen, um zu lernen, zu diskutieren und ihre Zukunft zu gestalten. Die Bildung wurde zum Schlüssel für den Wiederaufbau der Gesellschaft, und die Menschen waren bestrebt, Wissen zu erlangen und sich aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinschaft zu beteiligen.

Sport und Freizeit

Das Sportleben in Berlin erlebte ebenfalls eine Renaissance. Sportveranstaltungen und -wettkämpfe wurden zu wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen, die die Menschen zusammenbrachten und den Gemeinschaftsgeist stärkten. Im Jahr 1948 wurden verschiedene Sportereignisse organisiert, darunter Leichtathletik- und Schwimmwettkämpfe. Diese Veranstaltungen boten den Berlinerinnen und Berlinern nicht nur die Möglichkeit, ihre sportlichen Talente zu zeigen, sondern auch, sich gemeinsam zu freuen und zu feiern.

Freizeitangebote wie Parks, Schwimmbäder und Spielplätze wurden zunehmend wiederhergestellt und genutzt, um den Menschen einen Raum zur Erholung und zum sozialen Austausch zu bieten. Die Menschen suchten nach Möglichkeiten, dem Alltag zu entfliehen und Freude zu erleben, was zu einer lebendigen und aktiven Freizeitkultur führte.

Das Jahr 1948 war für Berlin ein Jahr des kulturellen und sozialen Wiederaufbaus. Trotz der Herausforderungen, mit denen die Stadt und ihre Bewohner konfrontiert waren, blühten Kunst, Musik und soziale Initiativen auf. Die Menschen suchten nach Wegen, um ihre Gemeinschaften zu stärken und ihre Kultur zu bewahren. Inmitten der Trümmer entstand ein neues Berlin, geprägt von Kreativität, Solidarität und dem unermüdlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Der Geist der Hoffnung und des Wandels prägte das soziale und kulturelle Leben und half den Menschen, die Herausforderungen des Wiederaufbaus zu meistern.

Gespräch

1948 Ein Schlüsseljahr im Kalten Krieg

Johannes S.: (blickt in die Runde) Guten Abend, Männer. Es ist schön, dass wir uns heute hier versammelt haben, um an die Zeit zu denken, die Berlin im Jahr 1948 erlebt hat. So viele Herausforderungen und doch so viel Hoffnung. Was fällt euch ein, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt?

Achim: (nickt nachdenklich) Ja, es war eine Zeit des Wandels. Die Blockade war ein Wendepunkt. Ich erinnere mich an die Besorgnis, die in der Luft lag, und gleichzeitig an die Entschlossenheit der Menschen, nicht aufzugeben. Die Luftbrücke war ein Zeichen des Widerstands.

Dirk R.: (lehnt sich zurück) Es war beeindruckend zu sehen, wie die Stadt zusammenkam. Über 300.000 Menschen haben bei der großen Kundgebung zur Unterstützung der Luftbrücke teilgenommen. Das Gefühl der Solidarität war überwältigend. Es war, als ob ganz Berlin gemeinsam für die Freiheit kämpfte. Die massive Unterstützung, die wir von den Amerikanern und Briten erhalten, war ermutigend, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Sowjets nicht einfach aufgegeben hatten. Aber auch die Deutschen leisteten Besonderes, so war die längste Landebahn Europas in 100 Tagen erbaut worden, da nämlich, wo heute die Flüchtlingslager vom ehemaligen Flughafen Tegel sind.

Detlef: (lächelt) Und die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen. Ich erinnere mich an die Gesichter der Menschen, die nach Hause kamen. Das ging so bis 1956. Es war sowohl eine Herausforderung als auch eine Gelegenheit. Die Stadt brauchte jeden, der bereit war, beim Wiederaufbau zu helfen.

Johannes St.: (ernst) Ja, und die Gründung der Freien Universität Berlin war ein wichtiger Schritt. Es war nicht nur eine Bildungseinrichtung, sondern auch ein Symbol für Freiheit und akademische Unabhängigkeit. Wir wussten, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft war.

Detlef: (nickt zustimmend) Und die kulturelle Wiederbelebung! Die Theater und Kinos öffneten wieder ihre Türen. Da gab es die ersten Aufführungen nach dem Krieg, die uns halfen, die Schrecken der Vergangenheit zu verarbeiten. Es war eine Flucht, aber auch eine Art von Heilung.

Dirk R.: (nickt zustimmend) Genau. Gerade die Luftbrücke war nicht nur eine logistische Meisterleistung, sondern auch ein Symbol des Widerstands.

Wolfgang: (blickt nachdenklich) Und wie die Menschen sich gegenseitig unterstützt haben. Die Nachbarschaftshilfe war so wichtig. Es gab viele, die in Not waren, und die Menschen kamen zusammen, um zu helfen. Das hat uns als Gemeinschaft gestärkt.

Johannes S.: (lächelt) Es ist beeindruckend, wie stark der Gemeinschaftsgeist war. Die Menschen haben gelernt, dass sie nur zusammen stark sind, dass man sich gegenseitig unterstützen muss. Diese Lektion ist doch auch heute noch wichtig, nur, dass viele dies vergessen haben.

Achim: (seufzt) Es war eben eine Zeit der Unsicherheit. Die Spannungen zwischen Ost und West waren greifbar. Wir mussten immer auf der Hut sein, was als Nächstes passieren würde. Aber die Hoffnung hat uns getragen.

Dirk R.: (nickt) Genau. Und die Luftbrücke war nicht nur eine logistische Meisterleistung, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht allein waren. Die Unterstützung der Westalliierten gab allen das Gefühl, dass sie nicht aufgeben dürfen.

Dirk L.: (entschlossen) Lasst uns diese Erinnerungen wachhalten. Es ist wichtig, dass wir die Geschichte nicht vergessen und die Lehren daraus ziehen. Wir müssen auch heute für unsere Freiheit und unsere Werte eintreten.

Johannes St.: (blickt in die Runde) Einverstanden. Lasst uns gemeinsam anstoßen – auf die Vergangenheit, auf die Herausforderungen, die wir damals gemeistert haben, und auf die Hoffnung, die uns immer begleitet hat. Wir sind die Zeugen dieser Geschichte, und es liegt an uns, sie weiterzuleben und weiterzugeben.

(Die Männer heben ihre Gläser und stoßen an, während sie in stiller Ehrfurcht an die Vergangenheit denken und den Geist der Solidarität und des Wandels feiern, der Berlin im Jahr 1948 geprägt hat.)

Die Berlin-Luftbrücke – unser Ältester erinnert sich

Ein Symbol des Widerstands und der Solidarität

Die Berlin-Luftbrücke, die von Juni 1948 bis September 1949 dauerte, war eine der bedeutendsten humanitären und politischen Aktionen des Kalten Krieges. Sie stellte nicht nur eine logistische Meisterleistung dar, sondern wurde auch zum Symbol für den Widerstand gegen sowjetische Aggression und die Solidarität der westlichen Alliierten mit der eingeschlossenen Bevölkerung West-Berlins. Man kannte ja das gnadenlose Vorgehen von Stalin, der 1932-33 den ‚Holodomor‘ in Ukraine als Waffe genutzt hatte und fast 10 Mill. Menschen hungers sterben ließ, 25% der Bevölkerung.

Genese der Luftbrücke

Die Luftbrücke entstand als direkte Reaktion auf die Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion. Am 24. Juni 1948 schlossen die Sowjets alle Land- und Wasserwege in die drei westlichen Sektoren Berlins, um die Kontrolle über die gesamte Stadt zu erlangen und die westlichen Alliierten zu zwingen, ihre Präsenz in Berlin aufzugeben. Diese Blockade stellte eine drastische Eskalation der politischen Spannungen zwischen den Sowjets und den Westalliierten dar und führte zu einer humanitären Krise in West-Berlin, wo die Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen von Nahrungsmitteln, Brennstoffen und anderen lebenswichtigen Gütern abgeschnitten war.

Angesichts dieser Situation und der drohenden Hungersnot beschlossen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich, eine Luftbrücke einzurichten, um die Bevölkerung West-Berlins zu versorgen. Die Luftbrücke wurde am 26. Juni 1948 offiziell gestartet, nur zwei Tage nach Beginn der Blockade. Sie war eine Antwort auf die sowjetischen Versuche, die westlichen Alliierten aus Berlin zu vertreiben und stellte einen wichtigen Test für die Entschlossenheit der Westmächte dar.

Hilfe für die Bevölkerung

Die Luftbrücke war ein enormer logistischer Aufwand. Täglich landeten Dutzende von Flugzeugen auf den drei Berliner Flughäfen – Tempelhof, Tegel und Staaken. Die Alliierten setzten eine Vielzahl von Flugzeugtypen ein, darunter Douglas C-47 Skytrain und britische Avro York, um die benötigten Güter zu transportieren. Dazu kam die Short Sunderland, die Wasserflugzeuge, die auf der Havel bei Kladow landeten. Die Versorgung umfasste Lebensmittel, Medikamente, Kohle, Brennstoffe und andere lebenswichtige Güter.

In den ersten Wochen der Luftbrücke war die Versorgungslage kritisch. Die Alliierten mussten schnell lernen, wie sie ihre Operationen optimieren konnten. Am Anfang wurden etwa 5.000 Tonnen pro Tag geliefert, aber mit der Zeit stieg die Kapazität erheblich. Zum Höhepunkt der Luftbrücke, im August 1949, wurden täglich mehr als 13.000 Tonnen an Gütern nach West-Berlin geflogen. Diese logistische Meisterleistung erforderte eine präzise Koordination und eine hohe Effizienz, da die Flugzeuge im Minutentakt landeten und starteten.

Die Luftbrücke hatte nicht nur eine unmittelbare humanitäre Wirkung, sondern stärkte auch den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgeist in Berlin. Die Bevölkerung war dankbar für die Unterstützung und mobilisierte sich, um die Ankunft der Flugzeuge zu feiern. Diese Solidarität half, den Geist der Widerstandsfähigkeit unter den Berlinern aufrechtzuerhalten und gab ihnen das Gefühl, dass sie nicht allein waren.

Zeitraum und Menge der Flüge

Die Luftbrücke dauerte insgesamt 15 Monate, von Juni 1948 bis September 1949. In dieser Zeit wurden über 200.000 Flüge durchgeführt, die mehr als 2,3 Millionen Tonnen an Gütern transportierten. Diese Zahl verdeutlicht die immense Anstrengung, die unternommen wurde, um die Bevölkerung West-Berlins zu unterstützen.

Die Flüge waren nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern auch eine technische Meisterleistung. Die Piloten mussten unter schwierigen Bedingungen fliegen, da die Flugzeuge oft bei schlechtem Wetter und in dicht besiedelten Gebieten landen mussten. Landungen und Starts erfolgten mitunter alle 5 Minuten. Trotz der Gefahren und der Herausforderungen gelang es den Alliierten, die Luftbrücke erfolgreich aufrechtzuerhalten und die notwendige Unterstützung zu liefern.

Reaktion der Sowjets

Die Reaktion der Sowjets auf die Luftbrücke erfolgte auf verschiedene Weise. Zunächst versuchten sie, die Blockade zu delegitimieren und die westlichen Alliierten unter Druck zu setzen, indem sie die Luftbrücke als provozierende Maßnahme darstellten. Sie ergriffen Maßnahmen, um die Flugrouten der Alliierten zu stören, indem sie mit ihren eigenen Flugzeugen in den Luftraum einflogen und versuchten, die Flugzeuge von den Flughäfen abzuhalten. Es gab leider auch tote Piloten.

Trotz dieser Versuche der Sowjets war die Luftbrücke ein überwältigender Erfolg. Die westlichen Alliierten blieben entschlossen, die Versorgung aufrechtzuerhalten, und die sowjetischen Bemühungen, die Luftbrücke zu sabotieren, waren letztlich erfolglos. Im Mai 1949, nach über zehn Monaten der Blockade, erkannten die Sowjets schließlich, dass ihre Strategie gescheitert war, und hoben die Blockade auf.

Die Luftbrücke hatte nicht nur die unmittelbare humanitäre Krise bewältigt, sondern auch die politischen Spannungen zwischen Ost und West verstärkt. Sie festigte die Teilung Berlins und Deutschlands, die bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990 bestehen bleiben sollte.

Die Berlin-Luftbrücke war ein herausragendes Beispiel für humanitäre Hilfe und politischen Widerstand in einer Zeit der Krise. Sie stellte die Entschlossenheit der westlichen Alliierten unter Beweis, die Bevölkerung West-Berlins zu unterstützen und ihre Freiheit zu verteidigen. Die Luftbrücke ist nicht nur ein Symbol für den Wiederaufbau und die Solidarität, sondern auch ein wichtiger Teil der Geschichte des Kalten Krieges, der die geopolitischen Spannungen zwischen Ost und West weiter verstärkte. Sie bleibt ein eindrucksvolles Beispiel für das, was erreicht werden kann, wenn Menschen und Nationen zusammenarbeiten, um in schwierigen Zeiten zu helfen.

1949

Kulturelles und soziales Leben in Berlin

Im Jahr 1949 war Berlin eine Stadt im Umbruch, geprägt von den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und der beginnenden Teilung in Ost und West. Inmitten dieser schwierigen Umstände blühte das kulturelle und soziale Leben der Stadt auf, getragen von einem starken Willen der Berliner, ihre Identität und Gemeinschaft nach den Zerstörungen und Entbehrungen der Kriegsjahre neu zu definieren.

Kulturelle Wiederbelebung

Die kulturelle Landschaft Berlins erlebte eine dynamische Wiederbelebung. Theater, Musik und bildende Kunst fanden ihren Weg zurück ins öffentliche Bewusstsein. Am 11. Januar 1949 wurde die Berliner Erstaufführung von Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ im Deutschen Theater gefeiert, einem bedeutenden Ereignis, das das Interesse an der Theaterkunst neu entfachte. Brecht, ein Schlüsselspieler der deutschen Theaterbewegung, stellte mit seinem Werk gesellschaftliche Fragen und regte zur kritischen Auseinandersetzung mit der Realität an.

Die Technische Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin wurden zu Zentren des akademischen Lebens, wo Studierende und Professoren an einer neuen intellektuellen Kultur arbeiteten. Die Eröffnung der Hochschule für Politik am 15. Januar 1949 und die Umbenennung der Berliner Universität in Humboldt-Universität am 8. Februar 1949 zeugen von einem Streben nach Bildung und politischer Diskursivität (argumentativer Dialog). Veranstaltungen und Ausstellungen, wie die Eröffnung der Ausstellung „Neukölln im Schritt der Zeit“ am 2. April 1949, förderten das lokale kulturelle Leben und ermöglichten es den Bürgern, sich mit ihrer Geschichte und Identität auseinanderzusetzen.

Soziale Initiativen und Gemeinschaftsleben

Das soziale Leben in Berlin war stark von der Solidarität und dem Gemeinschaftssinn geprägt. Die Nachkriegszeit brachte viele Herausforderungen mit sich, darunter Wohnungsnot und Lebensmittelknappheit, die jedoch auch zu einem verstärkten Zusammenhalt der Gemeinschaft führten. Initiativen wie die ‚Rettet Berlin‘-Aktion, die 600 Studenten der Freien Universität mit täglichen Mahlzeiten unterstützte, zeugen von der Hilfsbereitschaft und dem sozialen Engagement der Bürger. Diese Art der Unterstützung half nicht nur, akute Notlagen zu lindern, sondern förderte auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Veranstaltungen wie die Berliner Frühjahrsmesse am Funkturm, die am 21. April 1949 stattfand, zogen zahlreiche Besucher an und boten eine Plattform für den Austausch von Ideen und Waren. Diese Messen waren nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Ereignisse, bei denen Berliner zusammenkamen, um ihre Stadt und ihre Gemeinschaft zu feiern.

Sport und Freizeit

Der Sport spielte ebenfalls eine zentrale Rolle im Leben der Berliner. Die Wiederbelebung von Sportveranstaltungen und -vereinen half den Menschen, sich körperlich zu betätigen und soziale Kontakte zu knüpfen. Die Gründung des Stadtsportverbands Berlin und die Organisation von Sportwettkämpfen, wie dem Fußballturnier, förderten den Gemeinschaftsgeist und die Identifikation mit der eigenen Stadt. Sport wurde zu einem Weg, um Freude und Normalität in den Alltag zurückzubringen.

Freizeitaktivitäten in Form von Festen, wie dem „Rund um den Kreuzberg“-Volksfest, das am 9. Juli 1949 stattfand, ermöglichten es den Bürgern, die Sorgen des Alltags für einen Moment hinter sich zu lassen. Solche Veranstaltungen boten die Gelegenheit, sich zu vernetzen, neue Freundschaften zu schließen und das Leben in der Stadt zu genießen.

Das kulturelle und soziale Leben in Berlin im Jahr 1949 war geprägt von einer bemerkenswerten Resilienz und Kreativität. Trotz der politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch den Krieg und die beginnende Teilung der Stadt entstanden, schufen die Berliner eine lebendige und dynamische Gemeinschaft. Kulturelle Veranstaltungen, soziale Initiativen und sportliche Aktivitäten trugen dazu bei, das Leben in der Stadt wieder zu beleben und ein Gefühl der Hoffnung und des Zusammenhalts zu fördern. Berlin war im Jahr 1949 nicht nur eine Stadt der Zerstörung, sondern auch ein Ort des Neuanfangs, an dem die Menschen daran arbeiteten, ihre Identität und Kultur neu zu definieren.

Politisches Gespräch im Männerkreis des Lazarus-Hauses

Johannes S.: (sich zurücklehnend) Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir in der Schule über die Gründung der DDR gesprochen haben. Am 7. Oktober 1949 – das war der Tag, an dem alles anders wurde. Ich wusste damals nicht, dass sich die Stadt so tief spalten würde. Es war als Kind der 50-er Jahre einfach normal für mich.

Achim: Ich habe das erlebt. Das war ein einschneidendes Ereignis. Die SED hat schnell die Kontrolle übernommen. Es war nicht nur eine politische Entscheidung, sondern auch ein Zeichen der sowjetischen Dominanz. Ich erinnere mich, wie wir in der Schule lernten, dass der Sozialismus der Weg zur Gerechtigkeit sei. Aber in Wirklichkeit war es eine repressive Herrschaft.

Detlef: (nickt) Und währenddessen hat im Westen die BRD Gestalt angenommen. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet. Das war ein Lichtblick in all dem Chaos. Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas Neues aufbauen konnten, eine Demokratie, die auf Freiheit und Rechtsstaatlichkeit basiert.

Johannes St.: Aber es war nicht einfach. West-Berlin war im Grunde genommen eine Insel in einem feindlichen Meer. Ich war ja als Kind in Dresden, aber ich erinnere mich an die Luftbrücke und wie wichtig sie für die Berliner war. Die westlichen Alliierten haben sie nicht im Stich gelassen, und das hat uns allen Hoffnung gegeben.

Dirk L.: (nachdenklich) Doch die Propaganda war omnipräsent. Die DDR hat alles versucht, um zu zeigen, dass der Sozialismus der bessere Weg sei. Ich denke, das hat viele Menschen in Ost-Berlin beeinflusst. Die ständige Überwachung und Kontrolle waren schrecklich. Es war ein Klima der Angst … und das 40 Jahre.

Wolfgang: (seufzt) Die West-Berliner konnten sich immerhin frei fühlen, aber wir wussten, dass es im Osten ganz anders war. Sogar die kulturellen Veranstaltungen, die wir hatten, waren ideologisch und somit ein Ausdruck unserer Unfreiheit, auch wenn wir es uns nicht immer bewusstmachten. Ich erinnere mich an die Feste und Feiern, die uns zusammenbrachten. Das war unser Weg, den Kommunismus herauszufordern.

Achim: (mit einem Lächeln) Und Oberbürgermeister Ernst Reuter – der Mann hat wirklich versucht, die Stadt zusammenzuhalten. Er hat sich für die Rechte der Bürger eingesetzt und gezeigt, dass wir nicht aufgeben sollen. Westberliner waren stolz darauf, in einer Stadt zu leben, die für Freiheit und Demokratie stand. Auch uns hat das berührt.

Johannes S.: (nickt zustimmend) Aber die Teilung war natürlich nicht nur eine geografische, sondern auch eine ideologische. Die Mauer, die später kam, war nur das sichtbare Zeichen für die tiefen Risse, die der Kalte Krieg hinterlassen hat. Ich frage mich oft, wie viele Familien durch diese Teilung auseinandergerissen wurden. Nach dem Mauerbau habe ich meine Tante nie wiedergesehen.

Detlef: (ernst) Es ist erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Der Kalte Krieg hat so viele Leben beeinflusst. Die Menschen lebten in ständiger Angst vor dem, was die Zukunft bringen könnte. Die ideologischen Konfrontationen hatten nicht nur politische, sondern auch soziale Auswirkungen.

Dirk R.: (mit Nachdruck) Und trotzdem – trotz all der Schwierigkeiten – hat die Berliner Bevölkerung immer wieder gezeigt, dass sie kämpfen kann. Die Widerstandsbewegungen, die später aufkamen, waren doch ein Zeichen ihres ungebrochenen Willens.

Johannes St.: Ja, und das ist es, was mich heute noch inspiriert. Die Geschichte lehrt uns, dass wir uns nicht von Angst leiten lassen dürfen. Wir müssen für unsere Überzeugungen eintreten und die Freiheit verteidigen.

Dirk L.: (lächelt) Lasst uns anstoßen auf die Freiheit und die Hoffnung, die uns auch in dunklen Zeiten begleitet hat. Auf dass wir aus der Geschichte lernen und nie vergessen, was die Teilung Berlins für uns alle bedeutet hat.

Wolfgang: (hebt seine Tasse) Auf die Freiheit und auf die Berliner, die nie aufgegeben haben!

(Die Männer stoßen an, und ein Gefühl der Gemeinschaft und des Verständnisses für die Herausforderungen, die sie damals durchlebt haben, erfüllt den Raum. Sie wissen, dass die Geschichte Berlins auch ihre eigene Geschichte ist.)

1950

Kulturelles und soziales Leben in Berlin 1950

Das Jahr 1950 war für Berlin ein Jahr des Wandels und der Erneuerung. Nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs begann die Stadt, sich wieder zu beleben. Die kulturelle und soziale Landschaft Berlins war geprägt von einem Streben nach Wiederaufbau und der Suche nach Identität.