13,99 €

Mehr erfahren.

Ein Blick ins Ratgeberregal verrät: der Mann ist u.a. "doof", "überflüssig", "ein Irrtum der Natur" und "Sternzeichen Scheißkerl".

Einspruch! Milosz Matuschek hat eine Liebeserklärung an den Mann verfasst - mit all seinen Facetten, die sonst rigoros ausgeblendet werden, weil sie angeblich nicht zu Männern passen und von Frauen nicht gewünscht werden. Dabei macht er aus der Schwäche einen Trumpf. Denn das einzige Kraut gegen Klischees ist Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über das Buch

Ein Blick ins Ratgeberregal der Buchhandlung verrät: Der Mann ist »doof«, »überflüssig«, »ein Irrtum der Natur« und natürlich »Sternzeichen Scheißkerl«. Einspruch! Milosz Matuschek stellt dem eine Liebeserklärung an den Mann entgegen – mit all seinen Facetten, die sonst rigoros ausgeblendet werden, weil sie angeblich nicht zu Männern passen und von Frauen nicht gewünscht werden. Dabei macht er aus männlichen Mängeln einen Trumpf: Denn das einzige Kraut, das gegen Klischees gewachsen ist, bleibt Humor.

Milosz Matuschek, geboren 1980, studierte Rechts- und Sozialwissenschaften. Der promovierte Jurist unterrichtet an der Pariser Sorbonne und ist Vertrauensdozent der Heinrich-Böll-Stiftung. Sein Blog »Dr. Strangelove« erscheint bei der Neuen Zürcher Zeitung. Der Autor lebt in Paris und Berlin.

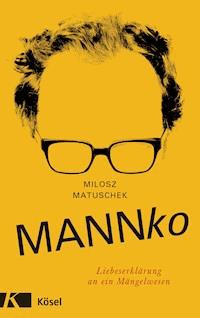

Milosz Matuschek

MANNko

Liebeserklärung an ein Mängelwesen

Kösel

Inhalt

Kleiner Manni, was nun? – Einleidung

»Da fällt dir ’n Ei aus der Hose!« – Lockeres Sparring mit dem Kiez-König

Pumping Chiemgau: Vom Körperklaus zum Powerman

The Wolf of Waging am See

Gibmalherlassmalsehendashammagleich!

»Ich bade in Männertränen!« – Wie man unauffällig weint

Reservat #1:Hier bin ich Mann, hier schenk’ ich ein

Reservat #2:Hier bin ich Mann, hier mach’ ich Gel rein

Reservat #3:Hier bin ich Mann, hier pump’ ich rein

Reservat #4:Hier bin ich Mann, hier mach’ ich rein

Get rich or die tryin’: Unsere Männer-Regeln für Erfolg

Sex auf Rädern: Unsere frühkindliche Porsche-Obsession

Dating für Dummies

Ich bin so froh, dass ich ein Männchen bin!

Danksagung

Quellenverzeichnis

Du weißt ich küsse heiß

Du weißt ich brenne gleich

Du weißt dass ich immer alles

alles erreich

Ich bin ein Mann

hey jey jey Ich bin ein Mann

uhua ohja

denk daran ich bin ein Mann

Warum behandelst du mich wie ein großes Kind

meine Küsse brennen heißer als Wüstenwind

hey jey jey ich bin ein Mann

uhua ohja

»Ich bin ein Mann«, Ted Herold, 1959

Kleiner Manni, was nun? – Einleidung

»Du Mama, wenn Papa tot ist, kaufe ich mir erst mal einen Ponyhof.«

TV-Werbung der Cosmos-Lebensversicherung

»Ich arbeite in einem Schuhladen, bekomme von meiner Frau nichts zu essen, die Kinder nehmen mich aus und ich komme trotzdem nicht gerne nach Hause. Wie kommt das?«

Al Bundy

Samstagvormittag. Geht ein Mann zum Friseur.

O. K., könnte der Anfang eines Witzes sein. Ist aber nicht witzig. Es ist ein Desaster. Ich schaue in den Spiegel vor mir. Alles ist gut ausgeleuchtet. Ist das die Kopfhaut, die da durchscheint? Der fremde Mann im Spiegel vor mir sieht alt aus. Er hat die Haare dünn. Die Geheimratsecken legen sich in Kurven. Dafür wuchern die Büschel an den Schläfen. »Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da«, summe ich im Geiste. Ich sehe aus wie das Maskottchen der österreichischen Verkehrserziehung in den 80er-Jahren. Die Halskrause juckt.

Ich schließe die Augen. Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme.

Erstens: Ich werde alt.

Zweitens: Ich sehe bald aus wie ein Frühstücks-Ei.

Drittens: Ich stecke in einem Batman-Kostüm. Und fühle mich trotzdem nicht wie ein Superheld. Was geht hier gerade schief?

»So wie immer?«, fragt Gaby. Ich schrecke hoch und nicke. »Wie immer« heißt: die Ohren frei, seitlich etwas Volumen raus (Stichwort: »Helmi«), vorne und oben nur bisschen kürzer bitte, am besten nur die Spitzen (und ja keinen Zentimeter mehr!). Ab 30 dauern die Friseurbesuche immer kürzer. Es gibt weniger zu tun. Das ist der einzige Vorteil am Friseurbesuch. Bereits nach fünf Minuten sind wir schon im Sinkflug – am Ende wird wie immer der Nacken noch rasiert und mit einem borstigen Besen ausgewedelt.

Doch halt, da war ja noch was. »Ach ja, könntest du bitte da drüben noch bisschen …«

»Wo drüben?«

»Na, da ...« Es ist mir etwas peinlich, das laut zu sagen. Ich deute auf die Ohrmuschel. »Da sind so Haare …«

»Ach so, ja klar!«, flötet Gaby.

Ich habe Haare auf der Ohrmuschel. Auf der obersten Rundung. Sie sind etwa einen Zentimeter lang, manchmal auch zwei. Sie stehen ab. Sie fallen auf. Auch meine Freundin hat sie schon bemerkt und inspiziert sie regelmäßig mit wachsendem Interesse. Schön, wenn man nach fünf Jahren Beziehung noch neue Seiten an sich entdeckt. Es ist nicht leicht, mit Haaren auf der Ohrmuschel cool zu sein. Haare auf der Ohrmuschel sind Opa-Style. Ich bin Mitte 30. Also nur ein halber Opa, irgendwie.

Irgendwann wachsen Haare immer nur noch dort, wo sie keiner braucht. Martin Walser wird irgendwann denken, er sei blind. Dabei sind es nur die Augenbrauen, die ihm vor die Augen wachsen, wie eine Gartenhecke vor das Einfahrtstor.

»Noch etwas Gel?« Ich schüttele den Kopf. Bleibt mir bloß weg mit allem, das die Haare ausdünnt, denke ich mir …

»Macht dann acht Euro fünfzig.«

Zurück bei der Frau meines Herzens im Warteraum sehe ich, dass sie in der EMMA blättert. Unser Friseur in Berlin ist eher alternativ-feministisch. Statt Bunte und Gala gibt es die EMMA, den Freitag und die taz. Komisch, die EMMA liest sie sonst nie. Liest die überhaupt irgendjemand?

Sie blickt ihren gerupften Hahn kurz und gnädig an. »Ist doch ganz gut geworden!«

»Hey, hör mal zu«, gluckst sie.

»Ja?«

»Was ist ein Mann in Salzsäure?«

»Weiß nicht, ein Mann in Salzsäure, hä? Keine Ahnung.«

»Ein gelöstes Problem! ! Hahaha!«

Ich wusste gar nicht, dass die EMMA eine Witze-Seite hat, denke ich.

»Warte, ich hab noch einen.«

»Was ist der Unterschied zwischen einem Kuhschwanz und einer Krawatte?«

»Der Kuhschwanz bedeckt das ganze Arschloch.«

Haha, da muss ich auch lachen. Der ist echt gut!

Und noch einen: »Was macht eine Frau, deren Mann beim Kartoffelnholen auf der Kellertreppe ausrutscht und sich das Genick bricht?«

Ich zucke mit den Schultern.

»Na, Nudeln!«

O. K., der letzte war echt nicht schlecht. Feministinnen haben doch Humor. Denn offenbar gehen auch die EMMA-Redakteurinnen davon aus, dass Frauen am Herd stehen und kochen.

Ich persönlich kann über Männer genauso gut lachen wie über Frauen, Österreicher, Ostfriesen, Lukas Podolski und sonstige Randgruppen. Ich habe mich immer geweigert, Männer als Opfer zu sehen. Ich fand das sogar immer ausgesprochen lächerlich. Ein Problem, das ich mit dem Feminismus habe, ist gerade dessen humorlose Opferhaltung. Ich glaube nicht, dass die Opferhaltung weiterhilft. Wenn nun Männer in die gleiche Kerbe schlagen, wird es gänzlich peinlich. Außerdem sind Männer doch die Starken, die stecken das weg. Sie waren lange das Patriarchat. Wie sollen sie da Opfer sein?

Nach dem Friseur geht es in den Buchladen. Guck mal, meint meine Freundin und greift ins Regal: »Nur ein toter Mann ist ein guter Mann.«

Komischer Titel, denke ich, aber na gut.

Oder das hier: »Vollidiot.«

Kennt man ja. Was gibt’s sonst?

»Scheißkerl« – »Hunde sind die besseren Männer« – »Mimosen in Hosen. Eine Naturgeschichte des Mannes«. Ist ja gut, es reicht, es reicht, es reicht.

Kann das wirklich sein? Derartige Buchtitel würde sich niemand über Frauen, Polen, Juden oder Schwarze erlauben. Die Verunglimpfung des Mannes ist hingegen scheinbar ein risikoloser Sport. Einfach mal draufhauen, dann geht es einem gleich besser. Habe ich bisher nur nicht genau genug hingesehen? Ist der Mann die letzte Gruppe, auf die man ohne Konsequenzen einprügeln kann? Und muss man vielleicht doch ein bisschen Mitleid mit ihm haben?

Ach, Quatsch.

Endlich daheim, Füße hoch, Glotze an. Eine Vorabendserie in der ARD wird angekündigt. »Eine für alle – Frauen können’s besser«. Normalerweise schalte ich da weiter. Nach dem heutigen Tag nicht. Ich bin jetzt hellhöriger. Die Story? Irgendwie ganz tolle Frauen in Männerberufen, die alles super können. O. K., gut – soll es geben. Im Trailer werden Männer als »Versager« angekündigt und als »lebende Verkehrshindernisse«. Die Titelmusik kommt von »Ich+Ich«: »So kann es bleiben«. Hoffentlich nicht, denke ich. Das machen jetzt also auch die Öffentlich-Rechtlichen? Mit Gebührengeldern? Dann ist das wohl jetzt Mainstream. Trotzdem: Aufregen mag ich mich immer noch nicht.

Ich schalte zu den Privaten. Leider Werbung. Doch auch hier ist der Mann der Depp. Er bekleckert sich wie die Kinder. Die Frau schüttelt den Kopf. Knöpfe näht er falsch an, sie trinkt währenddessen genüsslich Kaffee. Als er noch mittrinken durfte (wie früher), erkannte er den guten natürlich nicht. »So muss ein Kaffee schmecken«, sagt er. Sie: »Das ist Kaffee Hag.« Das war vor 20 Jahren. Inzwischen trinkt sie den Kaffee auch ganz gerne allein und klaut George Clooney die letzte Kaffeekapsel. Manchmal geht es sogar tragisch aus: »Guck mal, eine Sternschnuppe!«, sagt er zu ihr, während beide am Meer an einer Klippe sitzen, sie den Kaffee in der Hand. »Du kannst dir was wünschen.« »Das habe ich schon«, meint sie, woraufhin er die Klippe herab in die Tiefe stürzt. »Senseo« heißt die Kaffeefirma. Das ist lateinisch und heißt: »ich fühle«. Ich fühle gerade so etwas wie ein Unwohlsein in mir aufsteigen. Auch in der nächsten Werbung der »Cosmos-Lebensversicherung« wird gestorben, wenn auch langsamer. »Du Mama, wenn Papa tot ist, kaufe ich mir erst mal einen Ponyhof«, sagt das kleine Mädchen. Da wünscht man sich doch eine Mutter, die der kleinen Göre den Kopf wäscht: Sag mal, hast du sie noch alle? Wie kannst du dir nur so etwas Furchtbares vorstellen?

Doch unsere Mama denkt ganz pädagogisch schon weiter: »Moment. Wenn Papa weg ist, kaufe ich mir erst mal ’ne Finca auf Mallorca.« Papi sitzt übrigens mit auf der Couch und freut sich vermutlich, dass das Fell des Bären schon verteilt wird, während er sich totarbeitet. Falls sich Papi wider Erwarten doch eine andere Familie wünschen sollte, hilft ihm die längste Praline der Welt vermutlich bei der Partnersuche. Doch auch hier: Der Mann ist selbst als Verführer noch unbrauchbar. Er versteht die hohe Kunst der »Duplomatie« nicht.

Soll man am Ende eines solchen Tages lachen oder weinen? Ich lache in der Regel irgendwie mit. Vielleicht auch, weil ich mich immer noch weigere, die Welt durch die Geschlechterbrille zu sehen und den Mann als Opfer der Umstände zu betrachten. Denn von einem Opferstatus kann man sich letztlich auch nichts kaufen. Doch zunehmend bleibt mir das Lachen im Halse stecken. Denn es lacht sich leicht über jemanden, der stark und mächtig ist und sich dämlich verhält, stolpert, fällt.

Doch dann denke ich an dich, Manni.

Ich nenne dich mal Manni. Ich kenne dich nicht. Aber du bist 42 Jahre alt, der Durchschnittstyp. Mittlere Reife. Angestellter in einer Maschinenbaufirma bei Köln. Passat-Fahrer. Hobby: Computer. Du trägst in der Freizeit gerne alte Holzfäller-Hemden und ausgebeulte Wrangler-Jeans. Du hast dir nie Gedanken gemacht über Männlichkeit oder so. Oder was Mann-Sein für dich heute heißt. Aber du bekommst mit, dass du irgendwie out bist. Dass du eher ein Loser-Typ bist. Dass du nicht in diese Welt passt. Vielleicht findest du dann solche Witze nicht komisch, Manni. Das kann ich irgendwie verstehen. Du fühlst dich auch nicht stark und mächtig, wenn du morgens um sechs Uhr aufstehst, die Stullen packst und zur Schicht fährst. Vielleicht zwickt es dir schon im Rücken, Manni, an der Bandscheibe. Im Bett läuft auch schon länger nichts mehr. Vielleicht nervt dich deine Frau Rita, weil du zu wenig Style hast, nicht nach Jean Paul Gaultier riechst. Weil du noch nicht befördert worden bist wie die Männer von Ritas Freundinnen. Weil deine 2400 Euro brutto im Monat hinten und vorne nicht reichen. Vielleicht auch, weil du komisch angeschaut wirst, wenn du deine Tochter vom Kindergarten abholst. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie Al Bundy und kommst ungern nach Hause.

Du, Manni, verstehst die Welt vielleicht nicht mehr. Du fühlst dich verarscht. Denn du machst ja alles, aber irgendwie will es niemandem genügen. Du sollst immer mehr tun. Immer anders sein. Dich besser kleiden. Besser riechen. Abnehmen. Was für deine Fitness tun. Die nächste Beförderung anstreben. Männlich sein, aber irgendwie auch weich und einfühlsam. Fast will man hinzufügen: mal gerade sitzen. Nicht immer die gleichen Witze erzählen. Du bist ein Mann, wirst aber in den Medien als großes Kind dargestellt, als der leicht idiotische Hausmeister, der einfach auch da ist, obwohl keiner weiß, warum eigentlich. Der Mann ist heute angeblich überflüssig geworden, eine Art Dinosaurier, ein Überbleibsel aus einer vergangenen Ära.

Wo wird der Mann heute wirklich noch gebraucht? Die Moderne scheint uns ersetzt zu haben. Die heutige Welt braucht den Mann kaum noch als Arbeiter mit Muskeln (dafür gibt es Roboter) noch als Beschützer (das machen Polizisten), noch als Ernährer (das macht die Frau selbst) noch als Vater (dafür gibt es jetzt so neue Methoden) noch als Erzieher (das lasst mal bitte die Frauen machen, ihr potenziellen Kinderschänder!).

Wir sind Steinzeit, Old School, Retro. Der Mann kehrt höchstens noch als Verballhornung seiner selbst zurück auf die Bühne: mal gepflegt und geschminkt (metrosexuell), feminisiert (Softie bis Conchita Wurst), als Athlet (spornosexuell) oder zuletzt als Holzfäller (lumbersexuell). Er ist eine Projektionsfläche der Werbung, um ihm einen Duft zu verkaufen, der angeblich männlich riecht, nämlich herb und fruchtig, wie es in der Werbung heißt, also nach Zitrone und Klostein. Möglichst männlich-markant-hirnverbrannt. Welches Rollenbild kommt wohl als nächstes? Steinzeitsexuell? Paläontopornografisch? Gott-Look mit Bart, Weltkugel und Toga?

Dem modernen Mann fehlt angeblich dauernd etwas. Er hat ein »Mannko«. Das Gefühl, dass es nicht reicht. Immer ist da der latente Anpassungsdruck. Oft von Frauen. Aber nicht nur. Du bist mit diesem Gefühl also nicht allein, Manni. Wir sind alle Mannko-Mannis. Ich erzähle dir mal, wie das bei mir ist mit der Optimierung. Vielleicht erkennst du dich wieder.

»Komm mal her, Schatz.«

»Was, warum?«

»Du hast da was.«

»Wo?«

»Na da, im Nacken.«

»Was ist da?«

»Warte mal, rühr dich nicht.«

»Lass es, nicht anfassen!«

»Da ist wieder dieses Hexen-Haar.«

»Was heißt Hexen-Haar?«

»Na du weißt schon, so ein langes, abstehendes Haar, ganz allein. Warte mal, ich reiß das schnell mal aus.«

»Wehe, du rührst es an!«

»Geht ganz schnell …«

»Nix da!«

»Auaaa!«

»Siehste? Ui, ist das aber lang …«

Kennst du das auch, Manni? Wir lieben unsere Frauen ja über alles. Aber manchmal nerven sie als kleine Optimierungsroboter. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber Frauen sind manchmal wie diese kleinen Pilotfische aus den Tierfilmen, die an den Walen dranhängen und sie beknabbern.

Der Mann von heute ist ein Optimierungsobjekt. Er ist ein veraltetes Werkzeug. Wie ein Haushaltsgerät aus den 70er-Jahren kann man ihn nicht mehr anschließen. Er braucht dringend so eine Art Adapter. Etwas, das ihn für die heutige Zeit verwendungsfähig macht. Er besteht aus sehr viel unnützer Hardware, die mit zunehmendem Alter noch stetig an Umfang zunimmt – vor allem in der Körpermitte. Und die Software braucht auch ein Update. So versucht man immer wieder, ein neues Programm in ihm hochzuladen.

Das ist seit jeher das Geschäftsmodell von Frauen- und Männerzeitschriften und der Werbeindustrie. Es folgt einem banalen Dreiklang. Erstens: Nur up-to-date sein ist ein akzeptabler Zustand. Zweitens: Du bist schon ganz cool, aber noch nicht ganz up-to-date. Drittens: Ich helfe dir dabei, unter anderem durch die Empfehlung geeigneter Produkte.

Erst war damit die Frau dran, jetzt ist es auch der Mann. Selten war so viel Mann-Squeezing wie heute. »Der neue Mann muss sich anpassen« – »Auslaufmodell Mann« – »Der Mann muss sich ändern« – »Er passt nicht in diese Zeit«. Ich kann es nicht mehr hören! Wird Zeit, dass wir uns wehren.

Weißt du was, Manni? Die haben sie nicht mehr alle. Das ist alles großer Quatsch. Männer sind längst anders, wir sind einfühlsam, längst nicht immer stark und mächtig, manchmal sind wir unsicher. Vor allem sind wir viele und ganz unterschiedlich. Das Klischee ist unser Feind. Wir brauchen es nicht. Für andere hingegen ist es ganz wichtig. Denn wenn man uns stark, mächtig und böse redet, kann man uns leichter etwas wegnehmen: erst die Jobs und das Sorgerecht. Und irgendwann unsere Würde.

Die Welt ist gegen uns, Manni. Trotzdem: heulen bringt nichts. Mitleid ist die Rache der Unterdrückten. Das wollen wir nicht sein und auch nicht so tun. Wir müssen uns klarmachen, dass wir nun mal so sind, wie wir sind. Uns gibt es nicht anders. Deshalb: Schluss mit dem Rollensqueezing! Schluss mit dem Anpassungsgerede! Ladevorgang der Software abgebrochen. Es wird Zeit, dass wir uns auf unseren großen Vorteil besinnen.

Oh ja, wir haben einen großen Vorteil. Wir kümmern uns nämlich außerhalb urbaner Milieus ziemlich wenig um das Gerede über den Mann. Es interessiert uns recht wenig, was männlich ist oder auch nicht. Und wenn uns etwas nicht passt, dann wird es passend gemacht. Wir haben die Kraft der zwei Weltbilder. Wir bauen die Welt um. Wir konstruieren und fantasieren.

Angeblich ist der Mann eine Laune der Natur und stirbt irgendwann aus. Unser Y-Chromosom ist angeblich eine Aberration. Hey, für eine Aberration haben wir es doch recht weit gebracht, oder? Wir haben Menschen auf den Mond geschickt, die Mona Lisa gemalt, die Buddenbrooks geschrieben und so lustige Pornotitel erfunden, wie: »Bambi im Land der geilen Böcke« und »Boschwanza«. Und das, obwohl die Frau als Krone der Schöpfung gilt. So schlecht können wir also nicht sein. Und alles auf das Patriarchat schieben, geht auch nicht. Zumindest heute hält ja niemand die Frau davon ab, selbst in eine Garage zu gehen, an Computern rumzuschrauben und das nächste Microsoft oder Apple zu gründen. Dafür, dass die Frau die Krone der Schöpfung ist, lässt sie sich ganz schön bitten.

Ich erhebe das Glas auf unsere Mangelhaftigkeit, Manni! Der Mann ist gut, so wie er ist. Denn er ist anders als der Klischee-Mann, mit dem in der Öffentlichkeit gerne herumhantiert wird. Wir können über uns lachen, uns selbst nicht ernst nehmen. Wir können zuhören, wir können bei Filmen weinen und sogar bei ZDF-History-Folgen über den Mauerfall. Wir freuen uns über ein Tor der Lieblingsmannschaft genauso wie über einen gelungenen Furz oder darüber, dass das Auto anspringt. Wir sind Lebenskünstler, Weltenbauer, oft prima im Scheitern, aber noch besser im Wiederaufstehen. Wir machen uns beim Flirten bereitwillig für Frauen zum Obst und finden es nicht mal seltsam, dass wir zwar unser Auto zwei Stunden waschen, aber selbst manchmal nur alle zwei bis drei Tage zum Duschen gehen. Noch ein Schluck auf unsere Mangelhaftigkeit!

Besinnen wir uns auf diese Stärke. Der Mann ist optimierungsresistent. Bei uns gehört die Software immer untrennbar zur Hardware. Wir sind eben C-64 mit MS-DOS. Also aus heutiger Sicht Mängelwesen. Dafür unkaputtbar. Umarmen wir unsere Mangelhaftigkeit! Sie ist das Beste, was wir haben. Aus dem Mangel haben wir Männer noch so oft das Beste gemacht. Das hätte die Perfektion so nie hinbekommen.

Denk an Serge Gainsbourg, Manni. Genau, der mit »Je t’aime, moi non plus« und so. Ein hässlicher Vogel, oder? Riesennase, Glubschaugen, dürr. Weil er so hässlich war, musste er so schöne Lieder schreiben und berühmt werden. Sonst hätte er nie eine Frau abbekommen. Um eine anzusprechen, machte er sich regelmäßig ins Hemd. Und was will man mehr: Mit seinen Liedern bekam er Brigitte Bardot ins Bett. Angeblich haben sie es schon am ersten Abend in einem Pariser Taxi getrieben! Das hat Gunther Sachs ganz schön auf die Palme gebracht, kann ich dir sagen. Ihn, den Millionenerben, Kunstkenner, Fotografen und Playboy. Ach ja: Und Ehemann der Bardot. Dass da so ein hässlicher Vogel an seiner Süßen rummacht. Am Anfang war der Mangel.

Guck dir Beethoven an. Der war so taub, dass er sein Leben lang geglaubt hat, er malt. Dabei hat er komponiert. Er hätte irgendwann kein Orchester mehr dirigieren können. Zum Kapellmeister reichte es also nicht. Was tat er stattdessen? Er komponierte wie wild, um zu überleben. Er ließ sich nicht hängen. Das schönste Stück schrieb er, als er am taubsten war: die Neunte Symphonie. Freude, schöner Götterfunken und so.

Auch darauf erhebe ich mein Glas, Manni. Doch halt, wir sollten ja weniger trinken, stimmt.

Wir sind jedenfalls gut, so wie wir sind. O. K., wir sind verbohrt und unveränderlich, dadurch aber auch zielstrebig und unbeirrbar. Männer verändern die Welt, weil sie sich nicht an die bestehende anpassen können und wollen. Das sorgt für Ideen, für Unternehmen, für Beschäftigung und letztlich auch für Arbeitsplätze – auch für Frauen, wenn sie wollen. Wie viele Gründerinnen von Großunternehmen kennst du?

Ich bin noch jung, Manni, aber ich habe ein paar Stadien der Mannwerdung hinter mir. Ob bewusst oder unbewusst. Vielleicht findest du dich wieder. Und ich habe herausgefunden, dass alles zwei Seiten hat. Eine Seite, die meist nur die Frau sieht. Und eben die Seite, die wir sehen. The Dark Side of the Moon, pardon, Mann. Hier ein erster Überblick:

Wir sind nicht arbeitslos. Wir surfen im Internet. Wir sind digitale Bohème.Wir sind nicht verfressen. Wir sind Bonvivants.Wir stinken nicht. Wir riechen männlich.Wir sind nicht Singles und einsam. Wir sind ewige Junggesellen.Wir haben keine Wampe. Wir tragen Wohlstand zur Schau.Wir haben keine Glatze. Wir haben nur etwas zu viel Testosteron.Wir gucken keine Pornos. Wir interessieren uns nur für ausgefallene Kunstformen.Wir sind keine autovernarrten Prolls. Wir stehen auf fahrende Kulturgüter.Wir sind keine unordentlichen Messis. Wir sind tierlieb und haben ein Herz für Pilzkulturen.Weißt du Manni, es gibt Dinge, die werden uns die Frauen nie verzeihen. Wir akzeptieren Regeln von außen nicht. Wir machen sie. Der Boxer René Weller, ein Typ mit Brusthaar und Goldkettchen, sagte mal: »Wo ich bin, ist oben. Und wenn ich unten bin, dann ist unten eben oben.« Na klar, was denn sonst? Wir schaffen das Unmögliche. Wir sind alle wie Chuck Norris in Miniaturausführung. Oder wären zumindest gerne so. Chuck Norris bekommt 20 % auf alles bei Praktiker. Auch auf Tiernahrung. Chuck Norris bestellt bei Burger King einen Big Mac – und bekommt ihn. Chuck Norris wird nicht krank, er bietet Viren einen Unterschlupf. Fällt er ins Wasser, dann wird er nicht nass – das Wasser wird Chuck Norris. Wehe aber, er wird sauer: dann knallt er sogar mal eine Drehtür zu. Wir Männer unterwerfen uns ungern. Wir ändern die Regeln während des Spiels.

Wenn Frauen irgendwo lesen, dass es ganz wichtig ist, »Size-Zero-Klamotten« zu tragen, bekommen sie einen Schock. Wir sagen nur »Scheiß Zero«, ziehen uns eine Wurst am Kiosk, trinken ein Pils dabei und gucken vorbeigehenden Frauen auf den Po. Vor allem, wenn sie einen haben, der nicht »Size Zero« ist. Das werden sie nur leider nie begreifen. Wer hat mehr Follower auf Twitter als die Schweiz, Österreich und Portugal zusammen Einwohner haben: Kim Kardashian oder ein verhungertes Lagerfeld-Model? Eben.

So ist es auch mit dem Älterwerden, Manni. Sowohl Frau als auch Mann sind davon gleichermaßen betroffen. Doch irgendwie glaube ich, gehen wir damit lockerer um. Wir etikettieren uns einfach um, von alt auf neu. So wie man im Supermarkt ein neues Verfallsdatum aufklebt. Wir ertragen das dadurch gleich viel besser, auch in der Ausführung »Bart-Bauch-Brille« oder als »dirty old man«. Wir lernen, uns selbst irgendwann wieder zu ertragen. Und das ist gut. Wir schlagen daraus sogar Kapital: Kauzig sein wie Eastwood; galant und humorvoll wie Reich-Ranicki. Biestig und unverfroren wie Raddatz. Wir haben eine zweite Jugend als Altersnarren vor uns. Frauen könnten sich in dieser Hinsicht echt die eine oder andere Scheibe von unserem haarigen Bauchspeck abschneiden, finde ich.

Es ist ganz gut, dass wir so sind, wie wir sind, Manni. Wir haben einen Markenkern. Eine Art männliche DNA. Wir sind kleine Barbaren. Das ist gut. In einem Zeitungsartikel über den modernen Mann stand mal, dass es leichter ist, einem Barbaren Zivilisation beizubringen, als umgekehrt. Das finde ich sehr treffend. Aus einem Bettvorleger kann man keinen Tiger mehr machen. Es ist ein großer Vorteil, zivilisatorisch noch nicht ganz am Endpunkt angekommen zu sein. Fast hätten die Mädels uns so weit gehabt, verdammt! Doch instinktiv kamen wir gerade noch rechtzeitig zur Besinnung.

Und trotzdem müssen wir aufpassen, Manni. Wir sterben eher als Frauen. Wir gehen kaum zum Arzt. Wir halten uns für unsterblich. Wir bringen uns häufiger um, landen öfter auf der Straße oder im Gefängnis. Wir lassen uns von unserem Männlichkeitsideal recht gut als Geiseln nehmen. Falsch verstandene Männlichkeit kann lebensgefährlich sein. Das Leben als Frau ist da sicherer. Auch darüber werden wir noch reden.

Hey, Manni. Ich sehe dich manchmal durch die Fenster des Friseurs. Du siehst nie besonders glücklich aus dabei. Blickst skeptisch in den Spiegel. Ich sage dir was: es geht uns allen so. Friseurbesuche machen uns Männer nie schöner. Sie sind geglückt, wenn die größte Katastrophe ausbleibt. Also unser Kopf noch auf den Schultern sitzt.

Ich bin gerne ein Mann. Ich mag mich, wie ich bin. Du bist auch ein guter Kerl, glaube ich. Lass dich nicht verbiegen. Lass dir nichts einreden. Du bist, wie die Franzosen sagen: »mannifique«. Und ich schreibe das dir zuliebe gerne falsch. Aber du wirst auf dich aufpassen müssen. Denn in dieser Welt bist du schnell allein. Wobei: jetzt sind wir schon zu zweit.

Dies ist dein Buch.

»Da fällt dir ’n Ei aus der Hose!« – Lockeres Sparring mit dem Kiez-König

»Er lebt draußen – und isst Dinge, die Sie zum Kotzen finden würden.«

Colonel Trautman in »Rambo«

»Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu.«

Ödön von Horváth

Stefan Hentschel trug Rolex und enge Levi’s. Ich trug Zeitungen aus. Hentschel hatte 27 Damen in der Tagesschicht auf St. Pauli. Ich hatte Übergewicht von zu viel Leberkässemmeln. Stefan Hentschel war Kiez-König auf der Reeperbahn und das Männlichkeitsideal der 80er. Eine fiktive Begegnung.

Vor Kurzem ging eine Nachricht aus meiner polnischen Heimat durch die Medien. Ich lese viel Zeitung und wenn mal eine Nachricht aus Polen kommt, muss es wirklich wichtig sein. Das war es auch. Es ging um »Puuh«. Ja, richtig: Winnie Puuh, den kleinen, übergewichtigen, jovialen Bären ohne Unterhose aus den Kinderbüchern.

Genauer gesagt ging es darum, dass ein Spielplatz in einer polnischen Kleinstadt nach dem Bären benannt werden sollte. Businessasusual in einer Gemeinde. Doch die Stadtpolitiker lehnten das ab. Winnie Puuh sei pervers, hieß es. Winnie Puuh habe kein Geschlecht. Er trägt nämlich ein rotes T-Shirt und nichts drunter. Ein Unten-ohne-Bär taugt nicht als Vorbild für polnische Kinder. Vermutlich ist er auch noch eine Transe oder so was. In Polen mag man es geschlechtspolitisch gerne korrekt und übersichtlich, glaube ich.

Auch ich war mal so eine Art Winnie Puuh. Im Grunde dachte ich immer, ich sei ein Junge. Wenn nicht ein Mann. Wegen dem Zipfelchen und so. Doch dann war ich mir plötzlich gar nicht mehr so sicher. Denn mir wuchsen Brüste. Ja, so kleine Tittchen. Ich war 13, aß gerne mal Pommes und Eis, war aber nie übermäßig dick, auch wenn meine Eltern für mich als Kind den Spitznamen »Barylka« hatten – polnisch für »kleines Fässchen«. Doch dann hatte ich plötzlich ein keckes A-Körbchen. Vielleicht eine Hormonstörung? Jedenfalls war es mir unangenehm.

Der Sommer 1993 war hart. Ich ging im Schwimmbad mit T-Shirt ins Wasser. Vor dem stark übergewichtigen »Gidi« schämte ich mich nicht. Gidi war der Bademeister. Er saß den ganzen Tag unter seinem Langnese-Schirmchen und hätte garantiert niemanden retten können, das steht fest. Nein, ich schämte mich vor den Mädels. Die hatten nämlich weniger Busen als ich. Ich war zum ersten Mal bewusst mit der Frage des Mann-Seins konfrontiert. Allerdings auf die unangenehme Weise. Denn ich wäre beinahe die Miss-Wet-T-Shirt des Bergener Freibads geworden. Zumindest wusste ich seitdem, wie sich Frauen fühlen, wenn sie belästigt werden. Die anderen Jungs grapschten mir an die Titten.

In den 80er-Jahren betrat ein Mann den Hamburger Szenekiez. Er war schön, er war stark, er wollte Kohle machen. Damals arbeitete er noch als Lastwagenfahrer. Am Wochenende ging er hin und wieder auf St. Pauli feiern. Es kam, wie es kommen musste. Er verliebte sich in eine Prostituierte, wollte sie freikaufen. 60 000 Mark wollte der Zuhälter als Ablöse. Da knallte es ein paar Mal und Stefan Hentschel hatte seine Frau. Als angehender Boxer löste er Probleme mit der Faust. So begann sein Aufstieg.

Es gibt ein Video auf »Youtube« mit Stefan Hentschel, in welchem er durch die Straßen von St. Pauli geht und Geschichten von früher erzählt. »Da oben waren meine zwei Bordells … Salon Mademoiselle und das Bel-Ami. Da hat das Leben getobt, da ging der Frosch ab, kann ich dir sagen.« Geschenkt gab es nichts auf St. Pauli erzählt Hentschel da, während er mit den Türstehern feixt und Boxschläge antäuscht. Aber Hentschel lernte eben schnell, wie das läuft, wie man den Damen schöne Augen machte und sie davon überzeugte, dass sie für ihn arbeiten wollten. Und nur für ihn. »Damals ging das dann los, mit vier Frauen in der Tagesschicht – später waren das dann 27 Damen.« So geht es in einem fort.

Nahaufnahmen in der »Ritze«, einer legendären Hamburger Boxerkneipe. Hentschel puncht einen Sandsack und nippt zwischendurch am Weißbier. »Uschi, machst du mir noch ein Töpfchen, bitte? Gerne!« Dann erzählt Hentschel: Er hatte keine Lust mehr, sein Geld auf die normale Art zu verdienen. Deshalb stieg er ins Bordellgeschäft ein. »Da hab ich damals in der Woche 400 Mark verdient. 400 – netto. Weil ich war da LKW-Fahrer. Und dann bekam ich in der Nacht 1 500 Mark. So, da fällt dir ’n Ei aus der Hose. Ich möchte den jungen Mann sehen, der sagt, ich möchte lieber einen soliden Job machen. Nix da!«

In einer legendären Szene sieht man, wie neben Hentschel ein Passant stehen bleibt und in die Kamera guckt. »Geh weida!«, herrscht ihn Hentschel an. Der Passant guckt weiterhin doof. Schon knallt es. Hentschel hatte ihm eine gewischt. Der Passant liegt auf der Straße. »Noch ein Problem? Besser so!«

Hentschel und das Kamerateam ziehen weiter, als wäre nichts gewesen. »Ah, da vorne ist auch ein guter Freund von mir«, sagt Hentschel zwei Sekunden nachdem er einen Fremden auf den Asphalt gesetzt hatte. »Hallo Werner!«

Stefan Hentschel und ich sind uns nie begegnet. Denn unser Leben verlief nicht in den gleichen Bahnen.

Er leitete das »Bel-Ami« und verkehrte im »Café Chérie«, zwei Edelpuffs auf St. Pauli – ich trug Zeitungen aus und guckte hin und wieder in die grauen Umschläge mit der »Praline«.Hentschel geriet in Messerstechereien – »Du spürst die Stiche nich’, das ist wie ’n Schlach’ und schon läufst du aus wie ’ne Milchdouse«. Ich brach mir mit zehn Jahren mal den Arm, weil sich die Milchkanne auf dem Weg zum Bauern zwischen der Lenkstange meines Fahrrads und meinem Bein verklemmte und ich unglücklich auf den Bordstein krachte. Ich sag mal: da spürte ich schon auch einen Stich oder so.Hentschel fuhr Ferrari und kaufte seiner besten Prostituierten einen Porsche. Ich bekam ein Fahrrad mit 3-Gang-Schaltung. Hentschel lebte das halbe Jahr auf Teneriffa oder Lanzarote, da wo das Wasser 25 Grad hat. Wir fuhren mit den Eltern im Sommer oft nach »Leba«. Das ist ein Ort an der polnischen Riviera, auch Ostsee genannt. Da wo das Wasser im Hochsommer 15 Grad hat.Ich war mit zwölf mal sterbenskrank verliebt in Bettina T. aus meiner Klasse. Stefan Hentschel konnte sich nicht entscheiden, mit welcher von seinen sieben Freundinnen er schlafen sollte.Wenn Hentschel ein Bier wollte, sagte er in der Hamburger Boxerkneipe »Ritze«: »Uschi, machst du mir noch ein Töpfchen, bitte?« Ich fing so langsam an, ins Töpfchen zu machen und nicht mehr ins Bett.Hentschel wurde von einem Profi-Killer verfolgt. 60 000 Mark Kopfgeld waren auf ihn ausgesetzt und Mucki Pinzner wollte sie sich holen. »Da hab ich beim Boxtraining die Hände nicht mehr bandagiert und die Smith & Wesson durchgezogen, falls einer reinkommt von den Arschlöchern.« Immerhin: Auch mir wollte man ans Leder. Die Mitschüler kniffen mir in die Brüste.Stefan Hentschel und mich trennten Welten. Mindestens 1000 Kilometer, er in Hamburg, ich im tiefsten Oberbayern. In Männlichkeitsdimensionen waren es sogar Galaxien. Und doch war er mir näher, als ich dachte.

Denn es waren die 80er. Die letzte große Ära der Männer. Ronald Reagan zwang die Russen mit »Star Wars« in die Knie, bis wenig später die Berliner Mauer aufsprang. Im Kino köpfte Schwarzenegger als »Conan der Barbar« schon mal eine Frau oder knallte Sharon Stone in »Total Recall« ab (»betrachte das als Scheidung – konsidär dis a diwors«). Auch sonst trachtete er Frauen gerne nach dem Leben (»Terminator 1«). Nicht, dass das irgendwie toll ist. Aber heute wäre es unvorstellbar. Political Correctness war noch nicht geboren. Die Grünen saßen gerade frisch im Bundestag, strickten aber noch an ihren Bärten. Überall gab es Bodybuilding-Studios. Allein in Traunstein, wo ich zur Schule ging, müssen es bis zu vier gewesen sein. Nicht schlecht für eine bayerische Kleinstadt mit 20 000 Einwohnern. Die Jungs trugen »Muscle-Shirts« im Sommer oder Unterhemden. Sakkos hatten Schulterpolster, selbst die Sakkos für Frauen. Grace Jones war ein Sexsymbol. Eine Frau mit Muskeln, die beim Sex mit James Bond darauf bestand, oben zu liegen. In England regierte der männlichste Politiker seit Winston Churchill: Margaret Thatcher.

Ich wuchs in einem oberbayerischen Dorf auf, weit weg von Hamburg oder der großen Welt. Doch die männlichen Codes galten bis hierher, wenn auch provinziell eingefärbt. Hier gab es ja kein Bel-Ami oder Café Chérie. Hier gab es eine Kirche, die Pizzeria »Flamingo«, das »Dorfstüberl« und – ja, auch einen Puff, den »Pferdestall«. Männer wie Hentschel gab es hingegen zuhauf. Kuttenträger, enge Levi’s Jeans bis zum Bauchnabel, Typen die ironiefrei Netzhemden trugen oder Schnauzer. Typen mit hochfrisierten Motorrädern, VWGTIs statt Lamborghini, Opel statt Porsche und gerne tiefergelegten BMWs. Um mich herum gab es gefühlt Hunderte Stefan Hentschel-Doubles in tiefergelegten Kisten auf BBS-Felgen, blonden Miezen mit Dauerwelle auf dem Beifahrersitz, die Kaugummi kauten, Nena hörten und durch das Voralpenland bretterten.

Ein Typ wie Hentschel wirkt heute aus der Zeit gefallen. Männer mit beschränktem Vokabular, Muskeln, eher langsam im Kopf und flink mit der Faust. Typen, die Sätze sagten, wie »Dem hab ich auf die Birne boxen müssen, dann ist er mit der Sackkarre nach Hause gefahren« oder »Dennis, bist du so weit? Komm, lass uns bisschen Sparring machen. Schön locker und cool«.-

Männer sind heute anders. Den Hentschel-Typ muss man heute mit der Lupe suchen. Damals waren die Typen von St. Pauli kulturprägend. Ballonseideanzüge, Goldkettchen, Vokuhila, braun gebrannt. Modern Talking musste nicht weit gehen, um sich etwas abzuschauen. Heute sind Männer mit gegenteiligem Typus stilprägend, Typen wie Jan Böhmermann, Schwiegersohn-Typen wie Lanz oder Joko & Klaas, also Anti-Hentschels, weil jetzt eben die Zeit der Ironie ist und man eher als Anti-Mann ohne Muskeln oder sensibler Bartträger Erfolg bei Frauen hat. Der Mann hat sich also verändert.

Trotzdem heißt es vonseiten vieler Feministinnen immer noch: Männer sind gewalttätig, Männer sind kommunikationsunfähig. Männer sind kriminell und Vergewaltiger. Fast könnte man meinen, der Feminismus kann es ohne die Hentschels nicht. Der Feminismus braucht den Hentschel, weil es ohne ein Feindbild nur wenig Notwendigkeit für Feminismus gibt. So versucht man, immer neue Gräben der Diskriminierung auszuheben, die man dann öffentlichkeitswirksam zuschütten kann. Der Feminismus ist im Bereich der ABM angekommen, der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Im Arbeitsmarktjargon könnte man sagen, er ist schwer vermittelbar. Eben weil er so erfolgreich war.

Dass der Ton unter Feministinnen heute oft immer noch offen männerfeindlich bis schrill ist, sollte uns nicht stören, Manni. Wer uns dämonisieren muss, der hat offenbar keine besseren Argumente. Lassen wir uns nicht von aggressiven Emanzen beirren. Haben wir Mitleid mit den Netzfeministinnen, die außer Shitstorms auf Twitter (übrigens von Männern erfunden) noch nicht viel zustande gebracht haben. Machen wir uns klar: auch im Feminismus geht es um Macht. Und zwar darum, wer nach dem Abgang von Alice Schwarzer die nächste große Anführerin wird. Man könnte also sagen, dass Frauen der immer wieder kritisierten Machtgeilheit von Männern schon sehr nahe gekommen sind. Es gibt eben tatsächlich noch Frauen, die in den 70ern stecken geblieben sind, wie muskelbepackte Vokuhilas in den 80ern. Problematisch wird die Unterscheidung in gutes und böses Geschlecht, wenn Geschlechterklischees tatsächlich zur Anwendung kommen. In Gefängnissen sitzen heute bis zu 95 % Männer. Sind es tatsächlich nur die Männer, die das Problem sind? Oder ist diese Zahl nicht vielleicht auch eine Folge des Männerbashings? Auch die Justiz ist kein gänzlich objektives System, nie gewesen. Gesellschaftliche Zuschreibungen kann auch der objektivste Richter nicht gänzlich ausblenden. Und es ist kein Geheimnis, dass Frauen im Schnitt geringere Haftstrafen bekommen und häufiger Hafterleichterungen. Sie gelten halt eher als »gut«, sagen wir es ruhig so platt.

Frauen sind heute in Deutschland auf eigenartige Weise aus der Kriminalitätsstatistik verschwunden, sie stellen nicht mehr als 5 % der Gefängnisinsassen. In vormodernen Zeiten, so der Soziologe Christoph Kucklick, waren in Gefängnissen Frauenquoten von 30–60 % keine Seltenheit. Das Wunder erklärt sich vielleicht mit dem moralischen Sieg der Frauen über Männer. Frauen gelten als bessere Menschen. Und so wird aus einer ideologischen Zuschreibung über Jahrhunderte plötzlich so etwas wie eine kulturelle Institution.

Kleine Jungs suchen sich bekanntlich Vorbilder. Wie kleine Mädchen auch. Wen hatten wir damals, die wir mit zehn oder zwölf in Bergen aufwuchsen, einem Voralpendorf mit 5000 Einwohnern? Wen hatte ich, ein kleiner Junge aus Polen mit brüchigem Deutsch und wachsenden Brüsten?

Wir hatten Maurizio. Maurizio war der Kellner im »Flamingo«. Und damals der einzige Bodybuilder im Dorf. Zumindest sah er so aus. Er hatte stets ein weißes Hemd an, bis ganz oben zugeknöpft. Damit sah der Hals noch muskulöser aus. Er war braun gebrannt. Er trug einen Bürstenkurzhaarschnitt wie Schwarzenegger in »Red Heat«. Manchmal lief er auch in Sportklamotten durch das Dorf. Er trug gerne drei bis fünf Pullis übereinander. Seine Arme standen auch etwas ab. Er war einer von der »RAF« – der »Rasierklingen-unter-dem-Arm-Fraktion«.

Wir waren jung und suchten nach einer Richtung. Jemand, der mehrmals die Woche schwere Gewichte stemmte, musste die Richtung kennen. So dachten wir zumindest. Deshalb wollten wir uns Maurizio mal aus der Nähe ansehen. Es war zwischen uns nämlich nicht ganz klar, ob er tatsächlich so »beinand«, also muskelbepackt war oder nur so wirkte, weil er eben gebräunt war, einen Bürstenhaarschnitt hatte und aus Italien kam.

War er nun »ein Viech« oder war er »kein Viech«. Das waren unsere beiden Kategorien für Männlichkeit. Manche meinten, dass Maurizio ins »AC 1« gehen würde, damals das zweite Fitnessstudio in Traunstein neben »Peter’s Fitnessstudio«. Genau wusste es keiner von uns. Weder der »Check« (mein Bruder Lukas – wir nannten uns gegenseitig »Check«) noch ich noch einer von unseren Freunden, den »Riefers«.

»Maurizio ist ein Depp«, sagte dann einer. »Aber beinand«,