9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

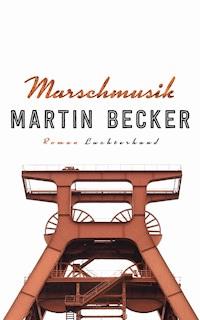

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tief unter der Erde hält der junge Mann aufgeregt und fiebrig ein warmes Stück Kohle in der Hand. Zum ersten Mal. Hier im Streb, wo Generationen von Bergleuten malocht haben. Bald endet die Kohleförderung in Deutschland. Und damit das Leben unter Tage. Dann ist im Ruhrpott Schicht im Schacht. Und es bleiben nur noch Erinnerungen: an den wortkargen Vater und die Abende mit Bier, Schnaps und Marschmusik aus dem Küchenradio. An ein Milieu, das für immer verschwinden wird.

In den frühen Sechzigern lernen sich die Eltern des jungen Mannes kennen: Sie ist Näherin, er ist Kohlenhauer. Viele Jahrzehnte später will der erwachsene Sohn endlich Licht ins Dunkel der eigenen Familiengeschichte bringen: Wie hat die Familie gelebt inmitten von Zechentürmen, Taubenschlägen und Schrebergärten? Und was ist eigentlich noch übrig vom bescheidenen Reihenhaus, das dem erwachsenen Sohn doch früher vorkam wie ein Palast? Wie lange wird seine Mutter noch rauchend im Sessel sitzen und sich an den verstorbenen Vater erinnern? Und was bleibt, wenn es das alles wirklich bald nicht mehr gibt? Martin Becker erzählt vom Aufwachsen in einer proletarischen Familie am Rande des Ruhrgebiets. Vom Außenseitertum der kleinen Leute, aber auch von Momenten großen Glücks, die in einer vermeintlich tristen Kleinstadtkindheit doch immer wieder aufblitzen. »Marschmusik« ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, ein Buch über die magische Welt des Kohlebergbaus und über die verführerische Kraft der Finsternis unter Tage – allem Verschwinden zum Trotz immer wieder erzählt mit Leichtigkeit und Witz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch

Tief unter der Erde hält der junge Mann aufgeregt und fiebrig ein warmes Stück Kohle in der Hand. Zum ersten Mal. Hier im Streb, wo Generationen von Bergleuten malocht haben. Bald endet die Kohleförderung in Deutschland. Und damit das Leben unter Tage. Dann ist im Ruhrpott Schicht im Schacht. Und es bleiben nur noch Erinnerungen: an den wortkargen Vater und die Abende mit Bier, Schnaps und Marschmusik aus dem Küchenradio. An ein Milieu, das für immer verschwinden wird.

In den frühen Sechzigern lernen sich die Eltern des jungen Mannes kennen: Sie ist Näherin, er ist Kohlenhauer. Viele Jahrzehnte später will der erwachsene Sohn endlich Licht ins Dunkel der eigenen Familiengeschichte bringen: Wie hat die Familie gelebt inmitten von Zechentürmen, Taubenschlägen und Schrebergärten? Und was ist eigentlich noch übrig vom bescheidenen Reihenhaus, das dem erwachsenen Sohn doch früher vorkam wie ein Palast? Wie lange wird seine Mutter noch rauchend im Sessel sitzen und sich an den verstorbenen Vater erinnern? Und was bleibt, wenn es das alles wirklich bald nicht mehr gibt?

Martin Becker erzählt vom Aufwachsen in einer proletarischen Familie am Rande des Ruhrgebiets. Vom Außenseitertum der kleinen Leute, aber auch von Momenten großen Glücks, die in einer vermeintlich tristen Kleinstadtkindheit doch immer wieder aufblitzen. »Marschmusik« ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, ein Buch über die magische Welt des Kohlebergbaus und über die verführerische Kraft der Finsternis unter Tage – allem Verschwinden zum Trotz immer wieder erzählt mit Leichtigkeit und Witz.

Zum Autor

MARTINBECKER, 1982 geboren. Macht Radio. Schreibt Bücher. Mag Hunde. Er ist in der sauerländischen Kleinstadt Plettenberg aufgewachsen, realisiert Features und Hörspiele für Sender wie den SWR, WDR oder NDR und arbeitet als Literaturkritiker für den Deutschlandfunk. Verschiedene Lesungen und Projekte mit dem Schriftsteller Jaroslav Rudiš und dem Musiker Schorsch Kamerun. 2007 erschien Martin Beckers mehrfach ausgezeichneter Erzählband »Ein schönes Leben«, 2014 sein Roman »Der Rest der Nacht«. 2017 erhielt er gemeinsam mit Tabea Soergel den deutsch-tschechischen Journalistenpreis. Er lebt in Leipzig. www.martinbecker.com

MARTIN BECKER

Roman

Luchterhand

Für meinen Bruder Christian

alter hase passé alles träumen

gezwungen seinen bau zu räumen

hatte die hatz satt mit absicht

löschte er die lichter nicht

Samuel Beckett, »Trötentöne«

I

UNTER TAGE

Jetzt sind es noch wenige Meter zu Fuß. Ich könnte trödeln, aber es hilft ja nichts. Diesmal wird es nicht so schlimm, sage ich mir, während ich aus dem Linienbus steige. Ist ja nicht für lange. Unzählige Töchter und Söhne besuchen gerade ihre Familien. Oder das, was noch davon übrig ist. An Orten, die sie Heimat nennen. Die gehen ja auch nicht gleich ein. Vor der Abfahrt bin ich noch guter Dinge: Du wirst Spaziergänge durch die Wälder machen, in denen du als Kind gewesen bist, du wirst mindestens einen alten Schulfreund auf der Straße treffen und ein Bier mit ihm trinken gehen. Jetzt passiert der Zug die Mittelgebirgslandschaft. Erst das Kohlekraftwerk, die Weiden, die Felder, die vielen Tunnel, dann der Bahnhof, an dem ich aussteige. Mündendorf. Umsteigemöglichkeit zum Bus. Soll die Panik doch bleiben, wo der Pfeffer wächst.

Mein Mantra: Diesmal wird es nicht so schlimm. Diesmal nicht. Jahrelang war jede Rückkehr eine Qual, jahrelang habe ich in den Nächten vor der Reise schlecht geschlafen, jahrelang wollte ich in letzter Sekunde alles abblasen. Diesmal werde ich mich nicht fürchten, wenn die Reihenhäuser in Sichtweite kommen. Da ist doch nichts dabei, Kopf hoch und Brust raus. Was macht dir denn so eine Angst?

Du hast die Welt gesehen. Du bist betrunken durch Brooklyn getorkelt und warst verliebt in Paris, in Rio de Janeiro hat man dich mit einem Messer überfallen. Wer das durchsteht, wird auch Mündendorf überleben.

Der Vorgarten verwildert, die Fassade grünspanig und rissig, der gepflasterte Parkplatz lange nicht mehr genutzt. In der Ecke des Flachdachs brüten öfters Vögel, nisten manchmal Wespen. Ein schmuckloses Gebäude von der Stange, in die Jahre gekommen. Ein bescheidenes Häuschen mit wenigen Zimmern. Trotzdem stelle ich mir manchmal vor, wie es wäre, es zu übernehmen, Wände einzureißen und Zimmer zu vergrößern, Parkett auszuwählen und alles von Grund auf umzugestalten. Das ist eben unser Haus.

Es gehört, das riecht man schon im Flur, ganz dem Nikotin. Meine Eltern haben in diesem noch immer nicht abbezahlten Reihenhaus etwa eine halbe Million Zigaretten geraucht, habe ich ausgerechnet. Als Kind schlief ich abends auf dem Sofa im Wohnzimmer, während meine Eltern vor dem Fernseher saßen. Ich wollte nie allein sein. Es wurde gequalmt und gequalmt und gequalmt. Nikotin hat meine Träume vernebelt, noch bevor ich denken konnte.

Eine halbe Million Zigaretten, das sind mindestens ebenso viele Erinnerungen. Mein Vater, der am Bahnhof steht, um mich abzuholen, meine Mutter, die vor dem Kindergarten auf mich wartet, mein Vater, der schon gezeichnet ist am Ende seines Lebens und immer noch eine Zigarette in der Hand hat, meine Mutter, die sich auf dem Beifahrersitz eine ansteckt, während wir unterwegs an die Nordsee sind. In den Hotels mancher Länder ist das Rauchen noch erlaubt, man betritt die Lobby oder das Zimmer und kann ihn riechen, den Qualm, der sich über Generationen hinweg in den Polstermöbeln hält. Es genügt manchmal, dass jemand auf der Straße den Qualm seiner Zigarette nach hinten pustet und mir versehentlich ins Gesicht, und schon wird der fremde Mann vor mir zu meinem Vater, für den Bruchteil einer Sekunde.

Eine halbe Million Zigaretten haben sich in den Schränken und Teppichen und Tapeten verewigt, nähme man alle Bilderrahmen in unserem Haus von der Wand, dann würde eine seltsame Ausstellung entstehen, abstrakte Scherenschnitte, Licht und Schatten. Eine kurze Geschichte der proletarischen Reihenhausfamilie des späten 20. Jahrhunderts kurz vor ihrem Untergang, erzählt vom Nikotin höchstpersönlich.

Eine halbe Million Zigaretten, das wäre, gehen wir von einer durchschnittlichen Rauchdauer von fünf Minuten aus, eine ununterbrochene Beschäftigung von erstaunlichem Ausmaß. Vier ganze Jahre und noch dazu einen weiteren Frühling, Sommer und Herbst haben meine Eltern verraucht. Und als jener letzte Herbst vorbei war, ist mein Vater gestorben.

Ihn hat die Qualmerei mit achtundsechzig Jahren umgebracht. Meine Mutter handelte sich vorher schon einen schweren Hirnschlag ein, und trotzdem steckte sie sich nach Wochen im Koma und noch viel längerer Genesungszeit wieder eine an.

Über die grünen Fliesen in Richtung Wohnzimmer gehen. Die Schuhe mutwillig anbehalten. Sachen machen, die früher undenkbar waren: Besteck schmutzig auf Tischen liegen lassen, den sichtbar staubigen Teppich nicht absaugen, Tassen und Teller falsch einsortieren, Dinge in Unordnung bringen und sich nicht darum scheren. Niemand bestraft mich mehr dafür. Die schlimmen Launen meines Vaters sind mit ihm verschwunden.

Meine Mutter sitzt in ihrem Sessel vor dem Fernseher, sie hat eine Zigarette in der Hand und trinkt Cola. Ihre in Falten gelegte Stirn. Ihre praktische Frisur. Ihre großen und mit ihrem rasanten Altern so freundlich gewordenen Augen. Es rührt mich, sie so zu sehen. Mit ihrem ständigen Staunen, mit ihrem kindlichen Gemüt, das sie seit ihrer Krankheit wieder besitzt. Sie hat nicht gehört, wie ich die Haustür aufgeschlossen habe. Hätte sie mich bemerkt, dann wäre sie längst aufgesprungen.

Da ist ja mein Junge, hätte sie gerufen, da ist ja mein Junge. Sie hätte mich lang und fest umarmt, fester, als man es von ihren dünnen Armen erwarten würde. Und dann wäre sie in die Küche gehumpelt und hätte den Ofen angestellt oder zumindest die belegten Brote aus dem Kühlschrank genommen. Ihr Gedächtnis ist unzuverlässig, der Alltag allein nicht mehr zu bewältigen. Aber wenn ich ihr meinen Besuch ankündige, dann funktionieren die mütterlichen Reflexe noch. Immer macht sie harmlose Witze über mich, immer dichtet sie mir eine neue Freundin an, immer schimpft sie über meine unmögliche Frisur und meine komischen Klamotten, immer stört sie sich daran, dass ich so unrasiert bin.

Meine Mutter ist mager und klein geworden und hat viele Zähne verloren. Nur ihr Haar wird nicht weniger. Sie sieht jetzt aus wie eine ganz alte Frau, wesentlich älter, als sie in Wahrheit ist. Das kommt nicht nur von den Zigaretten, sondern vor allem von der Krankheit. Sie schaut einen Film. Seit sie ihr Hörgerät verloren hat, und das ist sicher schon ein Jahrzehnt her, stellt sie den Fernseher auf höchste Lautstärke. Man muss schreien, um mit ihr zu sprechen. Sie hat eine ausgesprochene Vorliebe für Actionfilme. Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme und Sylvester Stallone sind ihre Helden. Oft tobt der Kampf des Guten gegen das Böse, peitschen Maschinengewehrsalven in ohrenbetäubender Lautstärke durch den Raum. Manchmal lacht sie laut, wenn im Film ein Witz erzählt wird. Und wartet der Bösewicht mit geladener Waffe im Hinterhalt, dann versucht sie, den Helden zu warnen. Ich will nicht, dass sie mich schon bemerkt. Ich will ihr beim Fernsehen zuschauen.

Schläfst du denn diesmal hier, wird sie mich später fragen, und wieder werde ich sie enttäuschen. Schon vor dem Tod meines Vaters konnte ich kaum noch in diesem Haus schlafen, irgendwann ist dieses rätselhafte Unbehagen so mächtig geworden, dass ich lieber eine kalte Ferienwohnung miete wie ein Handwerker auf Montage oder im Haus meines Bruders auf dem aufblasbaren Gästebett im Zimmer meiner Neffen übernachte, obwohl hier ein viel bequemerer Schlafplatz wäre. Schläfst du denn diesmal hier, wird meine Mutter fragen, und ich werde verneinen wie üblich, und dann wird sie enttäuscht sein, es aber schnell wieder vergessen haben. Das Glück ihrer Krankheit: dass selbst große Traurigkeit nie von langer Dauer ist. Sie wird mir erzählen, was ich schon aus unseren sich ständig wiederholenden Telefonaten weiß. Dass ihr Bein kaputt ist, dass es doch schöner wäre, wenn wir uns öfters sehen würden, dass sie sich danach sehnt, mit mir in den Urlaub zu fahren oder mich in der Großstadt zu besuchen, dass sie endlich mal wieder auf den Friedhof will und dass sie die Telefonnummer von Bechen verloren hat und ich sie ihr gefälligst beschaffen soll.

Sie hat mich noch nicht bemerkt. Sie sitzt im Wohnzimmer unseres Reihenhauses, wie jeden Abend, sie wird ihre Tabletten unter der Aufsicht des extra dafür ins Haus kommenden Pflegepersonals einnehmen, wie jeden Abend. Dann wird sie ins Bett gehen. Obwohl es noch früh ist und die Sonne gerade erst hinter dem Mittelgebirgspanorama verschwunden. Wenn ich mir manchmal aus der Ferne vorstelle, wie meine Mutter einsam auf die Nacht wartet, dann trifft es mich. Dann bin ich manchmal auch mutterseelenallein und so unglaublich traurig, dass mir die Spucke wegbleibt, dass ich mich mit einem Freund verabrede und trinke, sehr viel trinke. In manchen Momenten macht es mir nicht so viel aus, dann denke ich: Sie hat ihr Leben gelebt, vier Kinder großgezogen, und keins davon ist obdachlos oder verrückt oder jemals im Gefängnis gewesen, und jetzt sitzt sie eben Abend für Abend in ihrem Sessel mit den Brandlöchern und raucht und trinkt Cola, und an manchen Tagen bringt mein Bruder ihr Ente mit Reis vom Kleinstadtasiaten vorbei, und sie ist glücklich. Das ist eben der Rest vom Leben, der noch bleibt.

Das Bett meiner Mutter steht neuerdings nur wenige Meter entfernt, mein Bruder hat es so eingerichtet, seit sie nicht mehr gut laufen kann und ihren Rollator braucht. Es steht jetzt dort, wo früher die Essecke war.

Man braucht keine Essecke mehr in diesem Haus. Die Familie, die hier mal lebte, hat sich tatsächlich auserzählt, denke ich manchmal. Wie eine Fernsehserie auserzählt sein kann – es kommen nur noch Wiederholungen, bis sie irgendwann ganz verschwindet. Meine Mutter, noch keine siebzig Jahre alt, hält hier die Stellung. Sie weiß manchmal nicht, welcher Wochentag gerade ist, wohl aber, wann ich versprochen habe, mit ihr ein Eis essen zu gehen. Sie ist zäh, mehr als das.

Ich lehne im hölzernen Rahmen der Wohnzimmertür. Da ist noch die Schrankwand aus Furnierholz mit den Fotoalben und abgehefteten Versandhausrechnungen, Lottoscheinen und Schulzeugnissen. Da sind noch die Bilderrahmen an der Wand. Da ist noch meine zähe Mutter, die in ihrem Sessel sitzt und Actionkracher schaut. Ich stehe schon zehn, zwanzig Minuten in der Tür. Jetzt kommt Werbung, jetzt rufe ich sie. Ihre graublauen Augen leuchten, als sie mich sieht, und gleich steht sie auf und ruft meinen Namen, immer und immer wieder ruft sie meinen Namen, sie humpelt auf mich zu. Gleich fällt sie mir weinend um den Hals. Schnitzel und Bratkartoffeln hat sie für mich gemacht, von denen sie selbst nichts gegessen hat.

Die Stille vor dem ersten Ton. Eine Schützenhalle. Das große Konzert des Musikzugs. Mehrere hundert Leute sitzen auf ihren Stühlen, schauen mich an. Solo für Posaune und Blasorchester. Volkstümliche Fantasie über ein Motiv von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Luft ist trocken. Im Publikum hustet jemand. Ich schwitze. Der erste Ton ist alles. Auf ihn kommt es an. Der Dirigent hebt den Stock. Das Orchester setzt ein. Ich konzentriere mich. Es ist mein erstes Solo. Es bleibt mein einziges Solo. Noch zehn Takte. Locker bleiben. Die Spannung halten. In den Bauch atmen. Meine Eltern tragen ihre feinsten Sachen, das tun sie sonst nur an Weihnachten. Sie haben ihre beste Zeit vor sich, mein Vater ist kurz vor der Rente, meine Mutter macht gerade ihren Führerschein. Stolz hören sie mir dort irgendwo im Dunkeln zu, während ich hier oben auf der Bühne stehe, schwitzend, aufgeregt, voller Adrenalin. Noch sechs Takte. Ich muss kaum noch auf die Noten schauen, ich kenne meinen Part auswendig. Auf den ersten Ton achten, der ist mir so oft missglückt, aber in der Generalprobe ging alles gut. Toi, toi, toi, hat mein junger Lehrer gesagt, der noch kein Solo gespielt hat, er ist so stolz auf mich, ich will niemanden enttäuschen, am wenigsten mich selbst. Noch fünf Takte. Es ist mein letzter Auftritt mit dem Musikzug. Ich weiß es schon, aber hier weiß es noch niemand. Ich will keine Marschmusik mehr spielen, werde ich ihnen sagen, das versaut mir den Ansatz. Ich will richtiger Musiker werden, beruflich, und das kann ich hier leider nicht, werde ich ihnen sagen. Nicht dran denken, nicht jetzt. Noch drei Takte. Der Dirigent wirft einen Blick in meine Richtung. Zieht die Augenbrauen hoch. Lächelt. Jemand im Publikum niest. Das Orchester verstummt. Alles hört auf mich. Mein Solo. Der erste Ton ist schwierig. Meine Lippen zittern. Ich treffe den Ton nicht. Es klingt seltsam. Aber niemandem fällt es auf. Nach einigen Takten setzt das Orchester mit mir ein. Ab jetzt geht alles gut. Hinterher werde ich mich verbeugen, wieder und wieder. Und der Applaus wird stürmisch sein.

Das Stück Kohle in meiner Hand ist noch warm. Wenige Augenblicke vorher hat die Maschine es mit lautem Getöse aus dem Berg herausgebrochen. Ich stehe ungläubig und aufgeregt da, wäre ich nicht schon mit Fieber angefahren, dann hätte ich es spätestens jetzt: schwarzes Gold. Ich hatte nie verstanden, was damit gemeint ist. Ich musste erst mehr als einen Kilometer tief in den Berg fahren, über eine halbe Stunde weiter mit dem Zug und nochmals eine Viertelstunde zu Fuß, um das zu verstehen. Ich stehe da mit meinem Helm, meiner Schutzbrille, meiner Grubenleuchte, meinem Selbstretter, meinen Schienbeinschonern, meinen klobigen Stiefeln, meiner Hose, meinem Hemd, meiner Jacke, meiner Unterhose, meinen Socken, alles gestellt von der Zeche. Mein Gesicht wird hinterher nicht richtig schwarz sein, nur aus der Nase werden auch am Abend noch Kohlenpartikel kommen, die mich daran erinnern, wo ich war. Das Stück Kohle kühlt ab. Musst du abbürsten, sagt der Steiger, einmal, zweimal, und dann Klarlack drauf, dann hast du lange was davon. Was ist das für ein Glück in seinem Blick bei allem, was er mir erklärt. Eine Zufriedenheit. Ja, seine Augen glänzen wie das Stück Kohle, was der Berg für mich hergegeben hat. Ich kenne diesen Glanz sehr gut. So sah mein Vater aus, wenn er samstags seinen Schnaps trank und vom Pütt erzählte. So lebte er also. So war er gewesen. Und jetzt sehe ich in meinem Fieber plötzlich alles. Und jetzt, erst jetzt kann ich wirklich davon erzählen, denke ich. Und ich denke an die Sauhunde dieser Welt. Und stecke mir mein Stück Kohle in die Jackentasche.

Hartmann trat an einem kalten und ungemütlichen Abend in mein Leben. Das stimmt natürlich so nicht ganz, denn es hatte Hans Hartmann immer gegeben. Hartmann war der beste Freund meines Vaters gewesen, sie hatten zusammen auf der Zeche malocht, schöne Jahre, sagte mein Vater immer. Sie hatten zusammen gesoffen und Blödsinn gemacht, und nach all den Geschichten, die ich von meinem Vater kenne, kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Hartmann der einzige wirklich enge Freund war, den mein Vater jemals hatte. Später gab es Bekannte und Arbeitskollegen und vor allem seine Familie, aber keinen Hartmann mehr.

Mein Vater war ein stoischer und schüchterner Eigenbrötler, der schon in jungen Jahren seine Ruhe haben wollte, das steigerte sich bis zum Ende, so sehr, dass er sich irgendwann am Rand der absoluten sozialen Stille befand. Nicht, dass ihn das unglücklich machte, aber doch hatte er einen seltenen Glanz in den Augen, wenn er von Hartmann sprach. Als wäre seine Jugend erst einige Tage her gewesen.

Ich selbst war Hartmann nie begegnet. Als ich auf die Welt kam, hatten mein Vater und er schon lange keinen Kontakt mehr. Aus allem, was ich heute weiß, kann ich die Angelegenheit ganz gut rekapitulieren: Hartmann war irgendwann unglücklich verliebt, angeblich hatte er sogar ein uneheliches Kind, jedenfalls übertrieb er es mit der Sauferei, beschränkte die Schnäpse nicht mehr aufs Wochenende und kam einmal zu oft blau oder gar nicht auf den Pütt, was dazu führte, dass sie ihn hochkant rauswarfen. Danach ging es abwärts: Er knackte eine Handvoll Automaten und wurde erwischt, er knackte noch andere Dinge und wurde wieder erwischt, was ihm dann, wie mir mein Vater erzählte, mehrmals Gratisurlaube bei voller Verpflegung einbrachte.

Nachdem Hartmann öfter besoffen und jämmerlich bei ihnen aufgetaucht war und Obdach suchte, hatte meine Mutter genug. Sie hatte Angst vor ihm, und mein Vater wiederum hatte Angst vor der Angst meiner Mutter, also verlor er Hans Hartmann aus den Augen. Hartmann hat die Kurve noch gekriegt, wie ich heute weiß, aber da war es zu spät für meine Mutter: Die Geschichten vom Automatenknacker und Kleinkriminellen hat sie mir erzählt, als ich ein Kleinkind war. Nicht selten kontrollierte sie, wenn mein Vater Nachtschicht hatte, abends die Terrassentür zweimal oder dreimal und sagte mehr zu sich als zu mir: Sicher ist sicher, bevor so einer wie der Hartmann kommt. Erzähl ihm nicht so einen Blödsinn, hatte mein Vater manchmal fast resigniert gesagt, aber gegen den Einfluss meiner nervösen Mutter hatte er keine Chance. So wurde der ehemals beste Freund meines Vaters zur Projektionsfläche für meine kindlichen Neurosen. Die guten Geschichten verblassten mehr und mehr zugunsten des Bilds eines rücksichtslosen Mannes, der im Wald über unserem Reihenhaus auf Hochsitzen campiert und die Nachbarschaft mit dem Fernglas auf fette Beute absucht, bevor er sich mit Sturmhaube und Brecheisen holt, was ihm nicht gehört.

Vielleicht war meine Sorge ja letztlich sogar berechtigt, wenn man so will, denn dieser Prototyp eines Kleinkriminellen brach nun wirklich ein, wortwörtlich, in meine Existenz nämlich. Als würde ein Dieb sich Zugang zum Haus verschaffen, einzig und allein mit dem Ziel, abgegriffene Fotoalben aufzuschlagen und geschickt in den Wohnräumen zu verteilen, längst vergessene Dokumente auszubreiten, die Schublade mit den Erinnerungen zu durchwühlen und besondere Exponate auf dem Kopfkissen des Bewohners zu drapieren. Hartmann war plötzlich da. Und mit ihm die alten Zeiten, vor denen ich mich doch versteckte, so gut es ging.

Wenn ich die Augen zumache, kann ich mich erinnern, sagt Berta.

Da war das Haus, wo wir lebten. Über uns wohnte eine alte Frau. Die hat immer versucht, mir was Gutes zu tun. Als kleines Kind. Die hat mir allen Ernstes rohe Eier mit Rotwein eingeflößt. Neben uns, ein kleines Stück entfernt, da fingen die Obstbäume an. Und hinter der Mauer war der Bauernhof. Ich weiß noch, da war ich so drei oder vier, da sind wir über die Mauer. Deine Mutter und ich. Wie wir das geschafft haben, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind wir zum Kükenstall gegangen. So ein großer Drahtkorb, weißt du, wie das aussieht? Und deine Mutter, so garstig, wie sie war, hat mich einfach da eingesperrt. Und ist abgehauen. Und dann kam der Bauer, und dann war die Hölle los. Das vergesse ich nie. Heute kann ich darüber lachen.

Das alles begann vor etwa einem Jahr, als an einem Dienstag im November mein Telefon klingelte. Ich war an diesem Abend ohnehin nervös, eine Reise stand mir bevor: Ich fuhr zu meiner Mutter, und das war schlimmer als jeder Langstreckenflug inmitten von Gewitterzellen.

Ich weiß noch genau, wie ich mich fühlte, als das Telefon in mein Unbehagen hineinklingelte, denn das Datum ist wie eingemeißelt in alle Kalender, die ich je besessen habe und je besitzen werde. Ich kann mich noch so sehr darum bemühen, dieser eine verdammte Tag im Jahr lässt sich nicht tilgen und lässt sich nicht streichen und lässt sich nicht negieren. Ich habe es mit Reisen versucht, einmal war ich in den USA und döste im Tompkins Park im East Village, verspäteter Indian Summer, einmal hatte ich ein Flugzeug nach La Palma genommen und vertrieb den ewigen Herbst mit ewigem Frühling, einmal schloss ich mich einfach mit einer Flasche Wodka in meiner Wohnung ein und spielte Winter im Herzen, bis es zu Turbulenzen kam, zu regelrechten Hagelstürmen, die jeden Flug durch die innertropische Konvergenzzone mit Leichtigkeit in den Schatten stellten. Dieser verdammte Tag im November, es bräuchte noch viel kräftigere Kraftausdrücke, um ihm wirklich gerecht zu werden, war der Todestag meines Vaters.

Bleiben wir doch einen Augenblick bei meinem Zustand an jenem Abend, den ich diesmal nicht im Ausland oder in vorsätzlichem Alkoholrausch verbrachte: Ich saß auf meinem Sofa und hörte Musik. Ich war zufrieden mit meinem Leben. Ich bin im Sternzeichen Skorpion geboren an einem diesigen Nachmittag in einem Kleinstadtkrankenhaus. Skorpione haben oft Brüder, mit denen sie nicht mehr reden. Skorpione neigen zur Hypochondrie und besitzen in ebenso messbarer Häufigkeit ein dünnes Nervenkostüm in emotionalen Ausnahmesituationen. Skorpione sind allerdings auch sehr stressresistent, wenn es darauf ankommt. Ich glaube nicht an Astrologie.

Was gab es da auch zu verdrängen? War es wirklich der Rede wert? Eltern leben, Eltern sind Eltern, Eltern sterben, idealerweise, vor ihren Kindern, alles andere wäre doch lachhaft. Auch war mein Vater nicht plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen worden – er hatte sich monatelang nicht wohlgefühlt und die Diagnose vier Wochen vor seinem Tod bekommen, mit achtundsechzig Jahren, genau so hatte er es jahrelang vorhergesagt, genau so prognostizierten es, fand ich später heraus, auch interne Dokumente diverser Versicherungen: Mit dem Eintritt in sein achtundsechzigstes Lebensjahr hatte mein Vater die statistische mittlere Lebenserwartung eines (stark rauchenden) Mannes seiner Generation aus der Arbeiterschicht erreicht. Was mir das Leben aber so schwer machte, seit er nicht mehr da war: dass mit seinem Verschwinden auch diese Familie verschwand, die einzige, die ich besaß. Und mit ihr auch die Dinge, an die ich glaubte: zum Beispiel daran, dass man nicht viel Geld braucht, um ein gutes Leben zu haben. Zum Beispiel daran, dass man nicht hochnäsig sein soll und arrogant. Zum Beispiel daran, dass ein richtiger Witz zur richtigen Zeit auch die schwersten Dinge ein bisschen leichter machen kann. Ich lebte so, wie ich es von meinen Eltern gelernt hatte. Auch wenn sich das Leben, das ich führte, fundamental von ihrem Leben unterschied.

Meine Mutter war schon viele Jahre krank, mit meinem älteren Bruder sprach ich nicht mehr, und der andere Bruder und ich kämpften manchmal wie Schiffbrüchige darum, uns an diese letzte Planke zu klammern, die uns zumindest noch verband und vor dem Absaufen rettete.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es ging mir blendend. Ich nutzte die zivilisatorischen Errungenschaften am Beginn des 21. Jahrhunderts nach Kräften, ich zerstreute mich, ich war zuverlässig und flexibel, ich war jederzeit in der Lage, mein Leben umzukrempeln, wie wäre es mit einer neuen Kampfsportart, Judo hatte ich doch als Kind schon gemocht, ich war jederzeit bereit, den Koffer zu packen und auf Reisen zu gehen, ich fühlte mich nicht schlecht, ich redete selten über meine Familie und noch seltener darüber, was es mit dem Schweben auf sich hatte, nur um das klipp und klar zu sagen, ich war nicht einsam, ich war nicht orientierungslos, ich stand, wie sagt man, mitten im Leben, ich wusste, was im Feuilleton zu lesen war, ich wusste, worüber man zu reden hatte in den Kreisen der sogenannten Intellektuellen, zu denen ich nie ganz gehörte, ich lebte das Bilderbuchleben eines Kleinstadtjungen in der mittleren Großstadt, der es zu etwas Schönem gebracht hatte, mir fehlte nichts Wesentliches, es gab keinen Mangel, im Großen und Ganzen, zum Jammern kein Anlass, zum Klagen keine Not, aber, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich schwebte eben auch, ob ich wollte oder nicht, und das ist das, was man eben nur schwer erklären kann, das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal einer solchen Familie, in der die Onkel und Tanten rar gesät und weit weg sind und die Großelterngeneration eine Unbekannte geblieben ist, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden war, als ich auf die Welt kam, ich schwebte permanent, weil ich keine Wahl hatte, weil der Boden unter den Füßen fehlte.

Vor gut einem Jahr saß ich am Todestag meines Vaters in meiner Wohnung, und all diese Dinge gingen mir durch den Kopf, aber ich hielt sie aus. Ich haute nicht ab diesmal, sondern nahm die Traurigkeit in Kauf, ich hatte mir gerade einen heißen Tee gemacht und hätte gern einen Schuss Rum in den Tee gegeben, aber ich hatte keinen im Haus. Ich dachte an die Flasche Korn, die mein Vater einige Wochen vor seinem Tod auf den Balkon gestellt hatte, den trank er immer samstags, wenn er allein in der Küche saß. Diese Flasche Korn jedenfalls hatte er nicht mehr angerührt, und mein Bruder und ich hatten uns am Tag der Beerdigung überlegt, dass wir uns den Schnaps teilen würden an einem Abend, aber dazu war es nicht gekommen, wir entsorgten die Flasche irgendwann. Jetzt hatte ich doch einen Kloß im Hals und bereute es, dieses Jahr nicht die Stadt und nicht das Land verlassen zu haben.

Doch dann klingelte das Telefon.

Zuerst hörte ich das markante Pfeifen, der Anrufer war kurzatmig, und immer, wenn er Luft ausstieß, gab es dieses Geräusch. Noch bevor ein Wort gewechselt wurde, fiel mir die leise Musik am anderen Ende der Leitung auf: Blaskapelle, Märsche. Die Marschmusik sollte alle unsere zukünftigen Gespräche begleiten.

Geht ja doch mal jemand an den Apparat, sagte der alte Mann mit heiserer Stimme.

Wer ist denn da, fragte ich. Der alte Mann hustete und schwieg. Alt, Ruhrpottdialekt, Militärmusik – war sicher einer, der sich verwählt hatte. Sind Sie noch dran, fragte ich. Du erkennst mich nicht, sagte der Mann in einem Tonfall, der die Situation umkehrte: argwöhnisch und wortkarg, als hätte ich ihn ungebeten angerufen und nicht er mich. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, sagte ich. Du bist der Kurze vom Jupp, sagte er. Wir haben uns ein Mal gesehen, sagte er, vor zehn Jahren, bei der Beerdigung von deinem Alten. Haben wir uns unterhalten, fragte ich. War mir zu viel, hab dir ’nen Zwanziger in die Hand gedrückt und bin weg. Ich hatte kein Gesicht vor Augen. Hat dein Vater dir mal vom Hartmann erzählt? Das kann man wohl sagen, sagte ich. Bestimmt nur Scheiße, sagte er und lachte heiser. Dann wieder Schweigen. Und wieder Lungenpfeifen. Und ein neuer Marsch mit Pauken und Trompeten. Vielleicht ist er durcheinander, dachte ich, vielleicht braucht er Hilfe, vielleicht weiß er nicht, was er tut.

Bist du der Hartmann, fragte ich. Ich erzähl dir mal was, Junge, sagte der alte Mann. Vor ein paar Wochen hab ich dich nachts im Radio gehört. Diese Geschichte mit den Eskimos. Ich war erstaunt. Tatsächlich hatte ich in den Monaten davor Zeit mit einigen Inuit auf Grönland verbracht – was Hartmann gehört hatte, war eine Reportage über die Melancholie ihrer Sprache gewesen, dem Inuktitut. Hartmann erzählte weiter. Davon, dass er auch meinen Bericht über die Favelas verfolgt und meine auf einer Polarexpedition aufgenommenen Buckelwalgesänge gehört habe. Davon, dass er zu lange gezögert habe, davon, dass er sich mit meinem Vater noch einige Briefe geschrieben habe, was mich vom Hocker haute, denn mein Vater hatte meines Wissens nie in seinem Leben einen Brief geschrieben, davon, dass er mich anrufen müsse, so lange es noch ging, seine Lunge würde nicht mehr lange mitmachen, und wo keine Luft mehr, da keine Worte. Ich fahre morgen zu meiner Mutter, sagte ich, ich muss noch packen und so weiter. Du hast viel zu tun, sagte Hartmann, du hast viel zu tun. Das stimmt, sagte ich. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich ja mal besuchen. Ich überlege es mir, sagte ich. Du fährst um die Welt und weißt Bescheid, sagte Hartmann, schade nur, dass du nicht weißt, wie man die eigene Haustür aufschließt. Jetzt wurde es mir zu bunt. Ich wollte widersprechen und zetern, alter Mann hin oder her, was bildete sich Hartmann ein, aber er kam mir zuvor und sagte: Glück auf, Junge, und dann lachte er, und ehe ich nachdenken konnte, hatte ich ihm aus Reflex geantwortet: Glück auf, Hartmann, und mir sollte erst viel später klar werden, dass er damit den ersten Punkt gemacht hatte, dass ich aus diesem Spiel so schnell nicht mehr rauskommen würde.

Ich räume die abgelaufenen Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Meine Mutter soll davon nichts mitbekommen. Ich entsorge Plundergebäck, Sahneteilchen, Toastbroat und Wurst, ich schmeiße das ranzige Salatdressing weg und ein hart gewordenes Stück Käse. Dann trage ich den Beutel nach draußen und werfe ihn in die Mülltonne. Es ist doch rasch dunkel geworden. Die Spitzen der Tannen im Mondlicht. Das Schwanken der Straßenlaterne. Es ist oft windig hier. Die Lampen in den Küchen des Hauses gegenüber sind ausgeschaltet. Niemand da. Ich kenne die Menschen, die dort leben. Wie geht es Harald, der bei der Stadtreinigung gearbeitet hat, bis die Knie nicht mehr mitmachten? Was tut wohl Franz, dessen grüner Kleinwagen an einem Morgen nicht mehr vor der Tür stand und der kurze Zeit später als Fluchtauto für eine Reihe von Banküberfällen diente? Lebt wohl Gerda noch, ist der Josef noch da, und was ist aus dem schaurigen Herrn Blumenberg geworden, der in seinem Keller Kanarienvögel züchtete und angeblich in manchen Nächten selbst in der großen Voliere schlief? Wo sind sie alle hin?

Im Briefkasten finde ich eine Ausgabe des Wachtturm, daraufgeklebt ein handgeschriebener gelber Zettel. Anrede an meine Mutter: Haben Sie sich schon mal gefragt, wie selten oder wie oft wir dankbar sind? Die Artikel in dieser Ausgabe geben Anhaltspunkte für die vielen Facetten von Demut und Dankbarkeit. Mit herzlichen Grüßen. Dass sie es nach all den Jahren immer noch nicht aufgegeben haben, obwohl meine Mutter ihnen in einem Zornesanfall mal die Tür vor die Stirn schlug. Ich werfe Heft und Zettel in die Abfalltonne. Ich sehe dem gleichmäßigen Blinken der Signalleuchten auf den Windkraftanlagen in der Ferne zu. Die Windräder drehen sich in der Finsternis. Man sieht nur noch ihre Lichter, in deren Rhythmus ich zur Ruhe komme. Einatmen. Ausatmen. Tür zu. Jalousien zu. Zigarette anzünden. Einatmen. Ausatmen.

Denk doch an die schönen Dinge. An die kühle Luft im Wald, wenn du eine kleine Runde drehst. Vielleicht siehst du einen Hasen. Vielleicht siehst du sogar ein Reh. Denk an das Morgenlicht über den Bergen. An die Neffen, die sich schon so lange vorher freuen, dich zu sehen, mit dir Blödsinn zu machen. Daran, dass es schon nicht so schlimm wird. Zwei Wochen vor meiner Abfahrt muss ich mich beruhigen, zirkulieren immer wieder dieselben Gedanken in meinem Kopf, und dann wird es schlimmer und schlimmer. Am Tag vor meiner Fahrt, und dagegen ist immer noch kein Kraut gewachsen, kann ich mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn ich wieder da bin von der Reise. Existiert die Idee schlichtweg nicht in mir, dass ich zurückkehren kann, dass ich zurückkommen werde in mein altes, in mein selbstverständliches Leben. Angesichts der Reise in die Kindheit, und wenn sie auch nur einige Tage lang ist, entzieht sich die Zukunft meiner Vorstellungskraft.

An meinem ersten Abend mache ich immer einen Rundgang durch unser Haus. Gehe die knackenden Treppen mit dem gusseisernen Geländer nach oben und nach unten, schaue aus den Fenstern ins Tal, sehe mich in den Räumen um. Meist hat sich nichts verändert. Die Zimmer haben schon vor längerer Zeit ihren Zweck verloren. Aber ist das nicht folgerichtig, ist das nicht besser, als wenn sie noch ganz und gar intakt wären? Wenn Kinderzimmer, Jugendzimmer, Elternschlafzimmer auf die Rückkehr der alten Zeiten vorbereitet wären? Nur darauf warteten, wieder so bespielt und belebt zu werden wie früher? Die Zimmer dienen nur noch der pragmatischen Logik eines Hauses, in dem eine greise, eigentlich gar nicht so alte Frau wohnt, deren Lebensradius sich nach und nach auf zwei Räume reduziert hat: Wohnzimmer und Küche.

Meine Mutter schaut fern, ich setze mich neben sie und versuche, unauffällig den Ton des Fernsehers leiser zu stellen. Diesmal habe ich Glück, und sie bemerkt es nicht, weil sie ganz vertieft ist in ihr Malbuch und nur ab und zu auf den Fernseher blickt. Seit zwei, drei Jahren malt meine Mutter diese Bücher aus. Irgendwer hat damit angefangen, ihr welche mitzubringen, das Pflegepersonal, mein Bruder, vielleicht auch sie selbst, weil sie die Ausmalhefte am Kiosk gesehen hat. Seitdem ist das ihr Zeitvertreib. Kommt mein Bruder vorbei, der die Lebensmittel für die Woche einkauft, dann interessieren sie vor allem zwei Dinge: Hast du mir Zigaretten mitgebracht? Hast du ein neues Malbuch dabei? Meine Mutter verfügt mittlerweile über ein großes Repertoire an Filzmalern und Buntstiften. Sie ist gewissenhaft und akribisch im Ausmalen der Bilder vor sich.

Und wie lang bleibst du denn, fragt sie, während sie damit beschäftigt ist, eine humorvolle Restaurantszene mit Comictieren farblich zu gestalten. Einige Tage, wie immer, sage ich. Eine Straußenfamilie sitzt am Tisch. Elefanten sind die Kellner. Der zahnlose Löwe ein vor sich hin träumender Koch. Du kommst ja immer nur so kurz, sagt sie. Den vorwurfsvollen Ton hat sie nicht verlernt. Er trifft mich noch immer. Du bleibst ja nie länger, aber ist ja auch nicht so wichtig, ist doch auch alles egal, schiebt sie nach, als ich nicht reagiere. Sollen wir morgen in die Stadt gehen, frage ich sie. Ich weiß, wie ich sie kriege. In die Stadt? Hab ich denn Geld? Aber sicher, sage ich, und wenn du keins hast, dann hab ich welches. Und was kaufen wir da? Gemüse und Obst vielleicht. Und Fisch. Und einen Pullover für dich. Ehrlich, fragt sie. Ist das denn wahr? Ehrlich, sage ich. Das machen wir, sagt sie. Ich war ja so lange nicht mehr in der Stadt. Warst du nicht letzte Woche in deiner Gruppe? Nein. Wirklich nicht? Ich dachte, du hättest mir das erzählt. Kann sein, aber das ist ja was ganz anderes. Und dann jammert sie über die vielen alten Leute bei ihren wöchentlichen Treffen, und wie allein sie sind, und dass sie ihnen ja gern helfen würde, es aber nicht kann. Und dann erzählt sie mir Geschichten, die ich schon vom Telefon kenne: Wer gestorben ist und wer weggezogen, wie es ihren Enkelkindern geht, und was in der Soap passiert ist, die sie jeden Tag anschaut. Ich gehe mal in die Küche, sage ich und stehe auf. Machst du uns überhaupt noch was zum Abendbrot, fragt sie. Aber wir hatten doch schon Abendbrot, sage ich, du hast mir Schnitzel gemacht und Bratkartoffeln und wolltest selbst nichts. Jetzt habe ich aber doch Hunger, sagt sie, machst du uns Fritten? Ich nicke und schüttele den Kopf und lächele, und auch sie lächelt mich an und vertieft sich wieder in ihr Buch. So eine Scheiße, höre ich sie später rufen, während ich die Pommes aus dem Eisfach nehme und in den Ofen schiebe, hab ich doch den Koch vergessen, den alten Blödmann. Muss ich auch noch ausmalen, den Koch. Mensch, Mensch, Mensch.

Im Garten stehen und rauchen, egal ob die Nachbarn es sehen. Über grüne Fliesen gehen und sich nicht um den Staub scheren. Das Radio einschalten und irgendeinen Sender einstellen, so laut es geht. Einfach irgendwo sitzen und nichts tun und die Wand anstarren. Die Spülmaschine nicht einräumen. Die Spülmaschine nicht ausräumen. Die alten Tageszeitungen auf dem Tisch lassen. Nicht mehr zusammenzucken bei jedem Geräusch. Es kann nicht der Vater sein.

Im Keller lagerten früher, akkurat sortiert, die Bierkisten, Weinflaschen und Vorräte. Als mein Vater starb, fanden wir einige Konservendosen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum schon zwanzig Jahre zurücklag. Die Werkbank war ordentlich eingerichtet, Zangen und Hämmer, Schraubenschlüssel und Schraubenzieher, Dübel und Nägel, Leim und Kleister, Sägen und Taschenlampen, Tapetenreste von der letzten und für die nächste Renovierung, einige Bretter, übrig geblieben vom Bau der Gartenhütte. Nun stapelt sich dort alles, was woanders nur im Weg herumstünde. Und damit auch ein Stück der verschwindenden Geschichte der Menschen, die in diesem Haus lebten. Wie Sedimente von Gestein. Archäologische Fundgrube. Falls jemand in einigen Jahrtausenden nachschauen möchte, wie es sich hier gelebt hat. Ein unnütz gewordener Grill, ein umgeknickter Sonnenschirm, eine Mikrowelle, ein Brotbackautomat, ein in sich zusammengefallener Fußball, eine nicht mehr zu gebrauchende Kaffeemaschine, ein noch eingeschweißter Blumenkübelhalter, ein ebenfalls noch eingepackter Scheibenwischer, dem das passende Auto mittlerweile fehlt, ein vergilbter Lampenschirm, zwei Angelruten. Und Tüten und Kisten und Kartons. Und der Bräter, in dem der Sauerbraten mariniert wurde. Und einige Silvesterraketen. Und eine Bowleschüssel. Und einige verstaubte Partyhüte. Ja, Partyhüte. Relikte und Reste und Überbleibsel, an die sich keiner so richtig herantraut. Die Räume des Hauses haben nicht nur ihre Funktion verloren, die Seele ist aus ihnen gewichen.

Jetzt sitze ich wieder in der Küche und bekämpfe Qualm mit Qualm. Ich rauche, während ich auf die Pommes warte. Das Gröbste hast du ja schon hinter dir. Ich könnte nicht mal sagen, was so schlimm daran ist, in das verrauchte Haus zurückzukommen und mich von meiner alt gewordenen Mutter umarmen zu lassen. Aber es ist schlimm. Manchmal erwische ich mich noch dabei, wie ich die Tage in Stunden seziere und die Stunden in Minuten. Wie ich routiniert ausrechne, wann ich mein persönliches Bergfest feiern kann. Wie ich runterzähle. Drei Nächte, zwei Nächte, eine Nacht. Noch ein Morgen, noch ein Nachmittag, noch ein Abend. Ich bleibe nie länger als drei Tage. Das ist doch wirklich nichts. Also wirst du auch nicht so erschöpft sein wie üblich und krank werden. Alle Ermutigungen helfen nichts. Komme ich zurück, dann bin ich so kaputt, als hätte ich die drei Nächte am Stück nicht geschlafen, dann erkälte ich mich, dann bin ich mindestens ebenso lang außer Gefecht, wie die Reise an sich gedauert hat.

Bücher aus dem Regal nehmen, in ihnen blättern und sie einfach auf den Boden legen. Die Jalousie bis ganz nach oben ziehen, auch wenn sie sich dann nur mit viel Kraft wieder schließen lässt. Das Licht überall einschalten. Die Türen überall öffnen. In alten Fotos stöbern und sich nicht darum scheren, in welcher Reihenfolge sie in den Umschlag gehören. Die hässlichen Scherenschnitte endlich von der Wand nehmen, die mir schon von Kindheit an Angst machen. Sie in einer Schublade verstecken. Das Fenster aufreißen, obwohl Winter ist.

Neben dem Keller und der Waschküche habe ich zuletzt gewohnt. Und vor mir meine beiden Brüder. Der Blick aus dem Zimmerfenster geht auf die Terrasse und auf den Apfelbaum im Garten. Nur abends schafft es das Sonnenlicht ins Zimmer. Für jeden von uns war es die letzte Station vor dem Auszug. Jeder von uns hat das Zimmer unterschiedlich tapeziert und mit eigenen Postern, Lampen und Regalen versehen. Ich mochte das Zimmer am Anfang nicht. Weder die dunkelbraune Sperrholztür noch das lichtlose kleine Bad daneben, in dem sich oft Spinnen einnisteten. Der größte Vorzug des Zimmers war ja gerade, dass es so weit weg lag vom Rest, dass man sein eigenes Kellerreich pflegen konnte – genau das wusste ich aber nicht zu schätzen. Um mich zu beruhigen, kaufte mein Vater im Baumarkt zwei Klemmen, mit denen wir die Jalousie der Terrassentür abends von innen sicherten. Niemand hätte sie ohne großen Krach hochschieben können. Nichts fürchtete ich mehr als Einbrecher. Nichts machte mir mehr Bange als nächtliche Geräusche von der Straße, die sich vom Kellerschacht im Flur bis zu meinem Zimmer hin potenzierten. Wirklich geschützt war der Raum nicht, mein Vater kam rein, ohne anzuklopfen – und fragte nicht selten, warum denn die Tür überhaupt geschlossen sei. Ich muss dieses Zimmer immer wieder sehen an meinem ersten Abend in unserem Haus. Auf meinem ehemaligen Schlafsofa lagern nun die Akten des Pflegedienstes und Dokumente aus dem Rest des Hauses. In der Mitte steht das Bügelbrett, auf dem die Wäsche gebügelt wird, die noch anfällt, es ist nicht mehr viel. Das Zimmer ist ausgekühlt, warum sollte jemand den alten Heizkörper noch andrehen.

Die Pflegerin hat einen eigenen Schlüssel und steht plötzlich in der Wohnzimmertür, als meine Mutter und ich uns die Pommes teilen. Da ist ja mein Herzchen, sagt meine Mutter, das ist mein Sohn, kennst du den schon? Die Pflegerin gibt mir die Hand, Ihre Mutter erzählt ja so viel von Ihnen. Sie reicht meiner Mutter ihre Medikamente und ein Glas Wasser und wartet, bis die drei Tabletten verschwunden sind. Dann ist auch sie schon wieder verschwunden. Ach, sagt meine Mutter, schon schön, wie die sich alle um mich kümmern. Und dann erzählt sie von unseren gemeinsamen Reisen, ich habe sie mit ins Ruhrgebiet genommen und ins Theater, und sie schlief eine Nacht in meiner kleinen Wohnung. Sie hat mich später in Berlin besucht, und wir waren zusammen im Zoo und am Flughafen, und weißt du noch, fragt sie, als wir auf der Rückfahrt kein Geld mehr hatten? Und weißt du noch, fragt sie, als du deine Jacke im Zug vergessen hattest? Das war doch wohl ein starkes Stück. Kannst du die nicht zurückholen? Die werden doch bestimmt irgendwo verwahrt. Das ist jetzt über zehn Jahre her, sage ich, dafür ist es ein bisschen spät. Das glaube ich nicht, sagt sie, das ist doch so ärgerlich, du bist aber auch manchmal dämlich.

In der Brieftasche des Vaters wühlen, die immer noch im Küchenschrank liegt. Kontoauszüge anschauen aus seinen letzten Wochen. Lastschrift: Lebensversicherung. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Mit uns tanken Sie richtig. Gutschrift: Rente, Überweisung: Krankenhausaufenthalt, Eigenanteil. Eine letzte und eine allerletzte Bargeldabhebung. Seinen alten grauen Führerschein zwischen den Fingern drehen. Seine letzte Lottoquittung anschauen. 9, 14, 22, 23, 38, 44, Zusatzzahl 29. Seine Zahlen, die Zahlen des Großvaters. Alles wieder akkurat einsortieren und zurück in den Küchenschrank legen. Die Ordnung halten.

Die endgültig letzte Renovierung des ewigen Jugendzimmers im Keller liegt noch gar nicht so lange zurück: Mein Vater war tot, und ich mochte das Zimmer nicht mehr, in dem er seit meinem Auszug abends mit dem Hund gesessen und ferngesehen hatte, ich konnte den Sessel nicht mehr sehen, in dem er saß und sich Käse und Obst und Schokolade mit dem Hund teilte, ich ertrug den Gestank der Zigarillos nicht, die er hier geraucht hatte, und der sich in den Wänden hielt wie ein letzter, dauerhafter Gruß. Am Tag nach dem Tod meines Vaters fuhr ich mit seinem Auto zum Baumarkt und kaufte Laminat, Fußleisten, Wandfarbe, Pinsel. Ich besorgte mir das notwendige Werkzeug und legte los. Wann immer es keine Formalitäten meinen Vater betreffend zu erledigen gab, wann immer ich Zeit hatte, arbeitete ich wie ein Besessener und machte viele Fehler. Kein handwerkliches Geschick, keine Übung, und so weiter. Am Ende blieben Spalten zwischen den Laminatbrettern, deckte die Farbe nicht richtig, schloss die Tür kaum noch, aber ich hatte dem Zimmer noch eine letzte neue Bedeutung abgepresst. Ich beklebte die Wände mit Wolkenkratzern aus Manhattan und hängte eine billig gemalte Toskana-Landschaft an die Wand.

Die folgenden Weihnachtsfeiertage waren die letzten Tage, die ich überhaupt in unserem Haus schlief. Mein Vater war gerade einen Monat unter der Erde. Wir spielten Weihnachten, meiner Mutter zuliebe. Ich konnte nur wenige Stunden schlafen, der Geruch nach frischer Farbe und frischem Boden wurde vom Geruch der Zigarillos verdrängt. Ich las an diesem Weihnachtsfest in wenigen Tagen eine große Samuel-Beckett-Biographie. Da gibt es diese Zeile aus Warten auf Godot, die ich seither verinnerlicht habe, diesen zeitlosen Zweifel, als Estragon Wladimir fragt: Und wenn wir ihn fallen ließen?

Erst Jahre später wurde mir klar, dass ich den Raum tatsächlich nur für diese wenigen Tage renoviert hatte, dass es ein letzter Aufschub war für das ewige Jugendzimmer, bevor es für immer fallen gelassen wurde.

Am Ende des Abends sitzen wir immer noch vor dem Fernseher, meine Mutter in ihrem Sessel mit den Brandlöchern, ich auf dem Sofa zwischen Stapeln von Malbüchern und Illustrierten. Wir essen ein Eis. Meine Mutter ist so dünn geworden, die Adern ihrer Arme schimmern bläulich, und ihre spindeldürren Finger zittern, während sie ihre Zigaretten raucht. Aber wenn ich da bin, als gäbe es ein geheimes Kraftreservoir, als würde sie sich all das aufheben für die wenigen Tage, die sie mit mir hat, da erblüht sie, da wird sie unternehmungslustig und hat einen Hunger wie schon lange nicht mehr. Ich dagegen spüre die lange Fahrt, spüre die Müdigkeit, spüre die unüberwindbare Nervosität, die nur in noch größere Müdigkeit mündet.

Gibst du mir noch eine Zigarette, frage ich meine Mutter, nachdem wir unser Eis aufgegessen haben. Und wenn ich dann keine mehr hab, sagt sie und schüttelt den Kopf. Hast du denn selbst gar nichts mehr zu rauchen? Aber dann, das gehört dazu, hält sie mir natürlich doch die Schachtel großzügig hin, und es wäre unhöflich, jetzt abzulehnen. Nimm jetzt, sagt sie, ich rauch auch noch eine, und dann geh ich ins Bett. Schläfst du denn auch hier? Oder gehst du wieder weg?

Ich kenne die Mutter in diesem Zustand jetzt länger als die Mutter vor der Krankheit. Aus der alten Zeit geblieben sind Fotos und einige herrische Charakterzüge, die sich manchmal noch Bahn brechen. Und ihre Erinnerungen an die Zeit, als ich noch ganz klein war. Sie weiß mit dem Wochentag oder dem Jahr nicht viel anzufangen, dafür haben sich präzise Kleinigkeiten in ihrem Kopf festgesetzt, gesprochene Sätze, erlebte Szenen. Oft ist es leicht, mit ihr umzugehen. Wir können Witze machen und traurig sein, wir können uns unterhalten und zusammensitzen, als wäre sie noch die alte. Und doch ist alles anders mit der neuen Mutter. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Rollen wechseln, ja, regelrecht kippen können. Dass ich manchmal väterlich und streng sein muss und sie das Kind ist, und dass sich die Regeln des Spiels von einer Sekunde auf die andere wieder ändern. Dass sie mich anschnauzt, wie redest du eigentlich mit mir, du bist immer noch mein Sohn, und ich bin immer noch deine Mutter, dass sie mich anschreit voller aufrichtiger Entrüstung, weil ich ihr nicht mal mehr zutraue, den Herd richtig zu bedienen oder die Zwiebeln vernünftig zu schneiden. Sie gähnt, die Tabletten zeigen ihre Wirkung, ihre Sprache wird etwas verwaschener, und ich will langsam los. Bis morgen dann, sage ich. Ja, bis morgen dann, sagt sie und ist ganz milde, hat sich damit abgefunden, dass ich nicht bleibe. Aber du kommst morgen wieder? Ja. Bringst du uns Frühstück mit? Ja. Und du kommst ganz bestimmt? Ja, wir gehen doch in die Stadt. Und dann kaufen wir mir einen Pullover? Das machen wir. Hab ich denn überhaupt genug Geld? Hast du, und wenn nicht, dann hab ich welches. Pass schön auf dich auf, sagt meine Mutter, und schließ die Tür ab, ja!?