Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

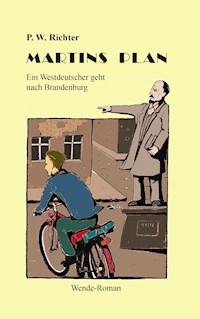

Kurz nach der Wende beschließt der Westdeutsche Martin Steinland, sein berufliches Glück in Ostdeutschland zu suchen. Als Stadtplaner ist er von der Herausforderung fasziniert, am Neuaufbau des Landes mitzuwirken. Allerdings treibt ihn nicht nur der Idealismus, sondern auch die Aussicht auf eine schnelle Karriere und auf die kräftige Gehaltsaufbesserung, die allen westdeutschen Staatsdienern im Osten gewährt wird. Für diesen schnellen Reichtum erscheint ihm auch eine vorübergehende Trennung von seiner Familie gerechtfertigt. Doch als „Besserwessi“ ist er an seiner neuen Wirkungsstätte, der Stadt „Kossenow“ in der Nähe Berlins, nicht sehr willkommen. Die Vertracktheit der örtlichen Verhältnisse, die Machenschaften hartnäckiger Gegner, aber auch seine eigene Unzulänglichkeit stehen seinen Plänen im Weg und bringen schließlich sein ganzes Leben in Gefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KURZ NACH DER WENDE beschließt der Westdeutsche Martin Steinland, sein berufliches Glück in Ostdeutschland zu suchen. Als Stadtplaner ist er von der Herausforderung fasziniert, am Neuaufbau des Landes mitzuwirken. Allerdings treibt ihn nicht nur der Idealismus, sondern auch die Aussicht auf eine schnelle Karriere und auf die kräftige Gehaltsaufbesserung, die allen westdeutschen Staatsdienern im Osten gewährt wird. Für diesen schnellen Reichtum erscheint ihm auch eine vorübergehende Trennung von seiner Familie gerechtfertigt.

Doch als „Besserwessi“ ist er an seiner neuen Wirkungsstätte, der Stadt „Kossenow“ in der Nähe Berlins, nicht sehr willkommen. Die Vertraktheit der örtlichen Verhältnisse, die Machenschaften hartnäckiger Gegner, aber auch seine eigene Unzulänglichkeit stehen seinen Plänen im Weg und bringen schließlich sein ganzes Leben in Gefahr.

PETER WERNER RICHTER, geboren 1946 in Schleswig-Holstein, aufgewachsen in Südbaden, hat seine familiären Wurzeln in Rostock und Danzig. Damit wurde ihm sein besonderes Interesse am Prozess der deutschen Vereinigung gewissermaßen in die Wiege gelegt. Beruflich war er lange Zeit als Stadtplaner tätig, sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands. Daneben hat er Erfahrungen als Volkswirt, politischer Karikaturist und Journalist.

Peter Richter kennt die Verhältnisse, über die er schreibt, aus eigener Erfahrung; dennoch ist sein Anliegen in diesem Erstlingswerk vordergründig kein autobiografisches.

Der Autor lebt heute in einem kleinen Dorf in Brandenburg und widmet sich ganz dem Schreiben.

Inhaltsverzeichnis

Teil I

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Teil II

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Teil III

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

Teil IV

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

Teil V

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

Historische Nachlese

Nachwort

TEIL I

1.

Draußen war es schon dunkel.

Am lang gestreckten Esstisch saßen fünf Männer unterschiedlichen Alters, beleuchtet vom grellen Licht zweier Leuchtstoffröhren, die in geringer Höhe über dem Tisch hingen. Vier der Männer hatten an einer Längsseite des Tisches Platz genommen, ein weiterer an seinem Ende. Die vier Stühle auf der gegenüberliegenden Seite waren leer.

Sie saßen unbewegt da, als warteten sie auf etwas. Nur gelegentlich murmelten sie ein paar Worte, räusperten sich oder tranken Kaffee oder Tee. Auch der Mann am Ende des Tisches saß still über seinen Aktenstapel gebeugt und schwieg. Seine schmächtige Gestalt, sein schütteres Haar und sein abgewetztes, graues Jackett wiesen ihn nicht gerade als Führungspersönlichkeit aus; dennoch schien er der Anführer oder Vorsitzende zu sein. Seine kleinen Augen, die hinter einer dicken Hornbrille verborgen waren, wanderten unstet hin und her und verrieten, wie nervös er in Wirklichkeit war.

Plötzlich gab er sich einen Ruck und sah auf seine Armbanduhr. „Jetzt sind sie schon fünfzehn Minuten zu spät“, stellte er fest und blickte vorwurfsvoll in die Runde.

„Wahrscheinlich finden sie uns nicht“, bemerkte der Mann zu seiner Rechten, der von Gestalt und Kleidung her sein größerer Bruder hätte sein können.

„Oder sie sitzen mit ihrem Wagen auf“, vermutete ein weiterer, der auf dem nächsten Stuhl saß. „Der Weg ist zu tief ausgefahren.“

Ein leichtes Schmunzeln huschte über ihre Gesichter.

„Mit einem Wartburg wäre das wahrscheinlich kein Problem“, fuhr er grinsend fort, „aber mit einem Mercedes? Oder BMW?“

„Die liegen so tief“, meldete sich der jüngste von ihnen, der am Ende der Reihe saß, „wenn da eine Maus quer über die Straße rennt, haben die schon einen Wildschaden!“

Die Bemerkung löste allgemeine Heiterkeit aus.

„Na na, du musst doch ganz still sein! Du bist ja nur neidisch!“, wandte der zweite Redner ein. „Du mit deiner aufgemotzten Rennpappe!“

Als die Wirkung des Witzes verebbt war, trat wieder gespannte Ruhe ein. Man schüttete Kaffee oder Tee nach, einige taten Kaffeeweißer dazu und klingelten beim Umrühren vernehmlich mit dem Löffel. Dann war nur noch das Summen der Leuchtstoffröhren über ihren Köpfen und das Knistern des Feuers im Herd zu hören.

Der Raum, in dem sie saßen, war rustikal eingerichtet. Die groben Holzmöbel wurden von großen Splinten zusammengehalten; die Stühle hatten ausgesägte Herzchen in den geschwungenen Lehnen. Der Boden bestand aus Holzdielen, die Wände waren bis zur Brusthöhe mit glänzenden Paneelen ausgekleidet, und über allem thronte ein Rehgehörn an der Wand. Insgesamt machte der Raum den Eindruck einer Wohnküche in einer Jagdhütte oder Datsche. Er hätte gemütlich sein können, wären nicht die beiden grellen, summenden Leuchtstoffröhren gewesen, deren Licht auch in die hintersten Winkel zu dringen schien, als wollten sie keinerlei dunkle Machenschaften zulassen.

Die fünf Männer am Tisch schien das nicht zu stören. In gewisser Weise passten sie zur anspruchslosen Einrichtung: Ihre Gesichter, besonders diejenigen der beiden ältesten am Tischende, erschienen ebenso grob geschnitzt wie die Möbel. Ihre Bewegungen waren kantig, und ihre Kleidung so unmodisch, dass es schon beinahe wieder provokant war. Nur der dritte in der Reihe, der ebenfalls schon den Älteren zugerechnet werden konnte, hob sich durch ein etwas gepflegteres Äußeres ab. Er trug eine randlose Brille und einen sorgfältig gestutzten, leicht ergrauten Vollbart, auch seine dunkle Nappa-Lederweste schien nicht gerade aus einem Kaufhaus der ehemaligen DDR zu stammen.

Bei aller Grobheit ihrer allgemeinen Erscheinung, die eher an eine Berufstätigkeit in der Landwirtschaft denken ließ, war ihren Gesichtern ein eigentümlich beflissener Zug eigen, so als hätten sie ihr bisheriges Leben innerhalb der Regeln und Zwänge einer großen Bürokratie verbracht.

Eine weitere Viertelstunde verging.

Der Mann mit der Weste brach schließlich das Schweigen. „Allmählich frage ich mich, ob sie wirklich kommen“, bemerkte er.

Der Vorsitzende machte eine abwehrende Handbewegung. „Natürlich kommen sie. Er hat es mir in die Hand versprochen!“

Der andere blieb skeptisch. „Die Wessis versprechen viel.“

Nach einer Weile hörten sie, wie draußen ein Wagen hielt. Durch das Fenster sahen sie das Licht der Scheinwerfer, das gleich darauf abgeschaltet wurde.

„Ich werde sie in Empfang nehmen“, verkündete der Wortführer und ging in den Flur hinaus. Die anderen sahen ihm nach und horchten.

Bald darauf traten drei Herren in hellen Anzügen ein. Während sie ihre Blicke kurz über das Mobiliar schweifen ließen, gingen sie auf die Wartenden zu und schüttelten ihnen die Hände. Es wirkte übertrieben, so als hätten sie es vorher einstudiert. Dann nahmen sie auf den drei freien Jägerstühlen Platz und stellten ihre Aktentaschen auf den Boden.

Niemand sagte etwas. Der Mann am Ende des Tisches rückte seine Hornbrille zurecht, strich sich durch das schüttere Haar und nahm schließlich ein Blatt Papier auf, das vor ihm auf dem Stapel lag. Umständlich und förmlich begrüßte er die Neuankömmlinge und blickte dabei aufmerksam, wobei seine kleinen Augen zuweilen hinter den Lichtreflexen seiner dicken Brillengläser verschwanden, in die Runde. Einer der jüngeren Gastgeber sah die leeren Tassen der Gäste, stand auf und goss ihnen Kaffee aus der weißen Isolierkanne ein. Während Zucker und Kaffeeweißer erneut die Runde machten, fuhr der Wortführer der Gastgeber fort: „Meine Herren, wir sollten gleich zur Sache kommen. Wir haben Ihre Liste abgearbeitet und alles ordnungsgemäß zusammengestellt. Hier sind die aktuellen Grundbuchauszüge vom 23.2.1993, hier die Flurkarten, und dies ...“ – er faltete umständlich eine alte Lichtpause auseinander – „... ist eine Ablichtung des alten Generalbebauungsplanes aus der DDR-Zeit. Die Fläche der alten KIM ist rot markiert.“ Er legte den Plan in die Mitte des Tisches und strich ihn glatt. Die Gäste beugten sich darüber.

„Was heißt noch mal KIM?“, fragte einer von ihnen.

„Kombinat industrielle Mast. Genau genommen heißt das Objekt H-Z-M-K. Hühner-Zucht- und -mastanlage Kossenow!“, erklärte der Bärtige mit der Weste.

„Nicht ganz unbedeutend in der Vergangenheit“, fuhr der Vorsitzende fort. „Der Betrieb war einer der größten der Republik. Die Versorgung der Hauptstadt mit Broilern wurde hauptsächlich von hier aus gesichert, von Kossenow!“ Der Stolz in seinen Worten war unüberhörbar, und die Gäste nickten anerkennend. Dann setzte er weitschweifig die Erläuterung der Unterlagen fort, schob schließlich den Stapel zu den Gästen hinüber und beendete seine Ausführungen mit der Feststellung: „Fakt ist jedenfalls, dass trotz der intensiven Tierhaltung nur geringe Bodenverunreinigungen auf dem Gelände festgestellt wurden.“ Er lächelte angespannt. „Dem Verkauf dürfte somit nichts im Wege stehen.“

Einer der Gäste, der offenkundig der älteste von ihnen war und durch seine Gepflegtheit sowie seine farbige Krawatte auffiel, zog die Akten zu sich heran und begann, sie oberflächlich durchzublättern. „Wo ist die Erklärung, dass keine Ansprüche von früheren Eigentümern bestehen?“, fragte er, zum Vorredner gewandt.

„Die besorgt der Notar. Außerdem haben wir unsere eigenen Kanäle“, fügte dieser hinzu. „Sie können davon ausgehen, dass hier keine Schwierigkeiten bestehen.“

Die Gäste nickten bedächtig.

Während sie die Akten studierten, brummten die Leuchtstoffröhren. Die fünf Männer warfen sich verstohlene Blicke zu, dann wieder sahen sie zu den Verhandlungspartnern hinüber und versuchten in ihren Gesichtern zu erkennen, was sie wohl von dem Angebot hielten.

Der Herr mit der bunten Krawatte blickte schließlich von den Papieren auf und bückte sich zu seiner Aktentasche, um ihr eine Broschüre zu entnehmen. „Unsere Machbarkeitsstudie für den Standort Kossenow ist recht positiv ausgefallen“, sagte er. „Das gilt allerdings auch für die anderen Standorte.“

„Andere Standorte? Welche wären das denn?“

„Beeskow und Storkow.“

Die Gastgeber blickten verdutzt. In ihrer Unbedarftheit hatten sie nicht damit gerechnet, dass sich die „Investoren“ – so nannten sie ihre Geschäftspartner meistens – noch andere Grundstücke ansehen würden.

„Ja, sie haben einige Vorzüge. Storkow zum Beispiel liegt recht nahe an der Autobahn. Und durch Beeskow führen drei Bundesstraßen.“

In den Gesichtern der beiden jüngeren Männer machte sich Bestürzung breit. Die drei älteren setzten eine undurchdringliche Miene auf, als hätten sie schon erwartet, dass sie über den Tisch gezogen werden sollten. Wenn sie auch nicht genau wussten, wie.

„Aber der Standort Kossenow verfügt über einen sehr großen Einzugsbereich“, hielt der Mann mit der Hornbrille dagegen. „Er reicht von Fürstenwalde fast bis Cottbus! Und vom Spreewald bis nahe an Frankfurt! Das ist eine riesige Fläche!“

„Eine riesige, aber leider recht dünn besiedelte Fläche, wenn man sie zum Beispiel mit Berlin vergleicht“, sagte der Mann mit der bunten Krawatte. Zu einem seiner Kollegen gewandt fragte er: „Wie viele Personen leben in Brandenburg auf einem Quadratkilometer?“

Der blätterte in der Studie und sagte dann: „Etwa 87. Das ist, bezogen auf ganz Deutschland, sehr wenig.“

„Und in Berlin?“

„Rund 3.800.“

Er grinste zufrieden. „Das ist der Unterschied, meine Herren. Diesen Umstand können wir bei unserem Projekt natürlich nicht gänzlich vernachlässigen.“

Es folgte ein langwieriger Austausch von Argumenten über die Vor- und Nachteile des Standortes Kossenow, in dessen Verlauf die ständig verstopften Straßen Berlins, das doch keineswegs geringe Einwohnerpotenzial von Beeskow und Kossenow, zusammen immerhin über 90.000 Kunden, und die zahlreichen Touristen, die perspektivisch im Territorium zu erwarten seien, eine Rolle spielten. Die Auseinandersetzung erreichte bald jenes Stadium, das bei derartigen Verhandlungen unausweichlich ist und von außenstehenden Beobachtern, sofern vorhanden, stets mit amüsierter Spannung verfolgt wird, weil es jetzt nicht mehr um die Inhalte geht, sondern nur noch um die Technik des Schlagabtausches, um das sportliche Gefecht: Jede Seite führt Argumente an, und seien sie noch so entlegen, spitzfindig oder grotesk, die sie selbst zwar nicht unbedingt glaubt, die sie aber für geeignet hält, den Gegner zu verblüffen und kurzfristig außer Gefecht zu setzen. Beide Seiten wissen dabei: Es zählt nicht die Natur der Sache, sondern allein die Zahl der Treffer. In diesem Fall trat die Verblüffung jedoch häufig ungewollt und auf beiden Seiten zugleich ein, weil man nach unterschiedlichen Regeln kämpfte: Ost und West redeten aneinander vorbei.

„Die Gutachten weisen aus, dass die Medien überwiegend in Ordnung sind“, stellte der Lange, der neben dem Vorsitzenden saß, fest. „Hie und da haben natürlich Havarien stattgefunden, die nur notdürftig repariert werden konnten. Aber das hält sich alles in einem normalen Rahmen.“

Der Farbkrawattenträger blickte ihn verständnislos an.

„Sie wurden natürlich notdürftig geflickt“, ergänzte der Lange.

Doch den Westdeutschen irritierte etwas anderes: Hatte sein Gegenüber gerade behauptet, dass die Lokalreporter hier öfter Schiffbruch erlitten? Und das auch noch auf dem Gelände eines Hühnermastbetriebes? Doch im weiteren Verlauf des Gespräches wurde klar, dass der Ostdeutsche ohne jede Ironie von den Versorgungsleitungen auf dem Gelände gesprochen hatte, die hier „Medien“ genannt wurden, und von den Schäden, die Korrosion und Bodenverschiebungen zwangsläufig bewirkt hatten. Nach einigen scherzhaften Bemerkungen über die vermeintlich gleiche Sprache und die Probleme der ost-westlichen Verständigung wich die kurze Heiterkeit wieder der Anspannung, die insgesamt auf der Verhandlung lastete.

„Storkow und Beeskow haben allerdings auch ihre Nachteile“, räumte der Verhandlungsführer der Investoren ein. „Ungeklärte Eigentumsansprüche zum Beispiel. Und weit überzogene Preisforderungen ... Wie hoch, sagten Sie, war noch mal Ihre Vorstellung?“

„Fünfkommadrei“, antwortete der Mann mit der Hornbrille.

Der mit der Weste ergänzte: „Millionen D-Mark.“

Die Mienen der Investoren verfinsterten sich.

„Guter Mann!“, polterte ihr Verhandlungsführer los. „Sie sagen selbst, dass die Medien, wie Sie es nennen, weitgehend havariert sind! Und die Plattenwege sind so zertrümmert, dass man darauf höchstens mit Militärfahrzeugen fahren kann! Also von Erschließung im üblichen Sinn kann doch wohl keine Rede sein. Das nimmt mir kein Bauordnungsamt ab! Alles marode! Das muss alles neu gemacht werden. Ganz zu schweigen von den notwendigen Abrissen!“

Seine Worte trafen die Verkäufer wie Ohrfeigen.

„Es handelt sich immerhin um dreißig Hektar“, wandte der Mann am Ende des Tisches ein.

„Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Wir brauchen für unser Einkaufszentrum, warten Sie, ich will es Ihnen genau sagen ...“ Er blätterte scheinbar ziellos in der Machbarkeitsstudie und begann, seine Gesprächspartner langwierig mit Kaufkraft-Parametern, Planungsrichtwerten, DIN-Normen und gesetzlichen Vorschriften zu bombardieren. Schließlich fasste er zusammen: „Der erste Bauabschnitt betrifft den eigentlichen Verbrauchermarkt. Der umfasst 8.365 Quadratmeter Gebäudegrundfläche plus 15.400 Quadratmeter Stellplätze plus Zuwegungs- und sonstige Flächen ... macht Summa summarum rund zweieinhalb Hektar. Dazu kommen noch die Flächen für den Möbelmarkt und das Heimwerker- und Baustoffzentrum. Die sind für den zweiten Bauabschnitt geplant, müssen aber jetzt schon berücksichtigt werden.“

„Und das heißt? In D-Mark?“

Die beiden Verhandlungsführer kreuzten ihre Blicke.

„Zweikommasechs. Alles in allem. Für das gesamte Areal. Das ist wirklich ein guter Preis, meine Herren!“

Die nächste Gesprächspause dauerte wieder so lange, dass das Brummen der Deckenlampe und das Knacken des Herdes in das Bewusstsein der Anwesenden traten.

„Wir müssen uns beraten“, sagte der Mann mit der Hornbrille. Während er aufstand, wies er auf die Thermoskannen und sagte: „Sie bedienen sich? Wir sind gleich wieder da.“

Die fünf Männer verließen den Raum.

Nach einer geraumen Weile, während der sowohl ein heftiger – wenn auch unverständlicher – Wortwechsel als auch mehrfach lautes Lachen in den Sitzungsraum drangen, kamen sie zurück.

„Einverstanden“, sagten sie gut gelaunt.

2.

Das Rathaus der Stadt Kossenow bot, obwohl es heruntergekommen war, einen eindrucksvollen Anblick: Ein schöner alter Renaissancebau mit drei Stockwerken, großen Bogenfenstern im Erdgeschoss und dem „Ratskeller“ im Souterrain. Das Gebäude blickte auf den Marktplatz hinaus, der von alten kleinen Bürgerhäusern mit Geschäften, aber auch von hässlichen Zweckbauten neueren Datums umgeben war. Besser gesagt: unvollständig umgeben war, denn in der Fassadenreihe klafften jetzt, zweieinhalb Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, immer noch einige hässliche Baulücken – eine späte Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkrieges.

Im ersten Obergeschoss, wo die Fassade des Rathauses am prächtigsten war, lagen die Diensträume des Bürgermeisters und seiner Dezernenten; ein Stockwerk höher, abseits im nördlichen Seitenflügel, hatte der „Planungsstab für Stadtentwicklung“ seine Büros.

Martin Steinland, der Leiter des Stabes, ein schlanker, jugendlich wirkender Mann in Jeans, saß am Schreibtisch und wollte eigentlich die neuesten Umläufe, die in der täglichen Post enthalten waren, durcharbeiten und auf seine Planerkollegen verteilen. Doch in Wirklichkeit war er in Gedanken versunken und starrte, zurückgelehnt und mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, auf den alten General-Bebauungsplan von 1976, der mit Stecknadeln an die Wand gepinnt war. Es war eine verschwommene, mehr oder weniger rotbraune Lichtpause der Stadtkarte, auf der einige Flächen schraffiert dargestellt waren.

Die Arbeitsstättengebiete.

Sie waren unregelmäßig über die Außenbezirke verteilt, nur das Gebiet „Spreehafen“ reichte dicht an das alte Stadtzentrum heran.

Diese schraffierten Flächen würden ihn noch ausgiebig beschäftigen, ging es ihm durch den Kopf. Viele der dort ansässigen Betriebe waren nach dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft stillgelegt worden, und täglich wurden weitere „abgewickelt“, wie es offiziell-verniedlichend hieß. Sein Blick fiel ein weiteres Mal auf die Tageszeitung, die auf seinem Schreibtisch lag und mit der groß aufgemachten Schlagzeile „Kein Nachschlag für KODOS“ prangte. Es ging um den Konkurs eines großen Herstellers von Lebensmittelkonserven. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sah man drei aufgebrachte Arbeitnehmer – drei von insgesamt 345 zukünftigen Arbeitslosen.

Steinland erhob sich seufzend und ging zum Plan an der Wand. Wo lag dieser Betrieb genau? Er wusste, dass er seinen Standort an der Spree hatte, in die er auch einen Teil seiner Abwässer einleitete. Mit dem Finger fuhr er von der Spreemündung am Schwielochsee durch die Kossenower Altstadt nach Westen und stoppte kurz vor dem Stadtteil Rocher. Es handelte sich um das Arbeitsstättengebiet 2.4 am Südufer des Flusses. Dem Textteil des Generalbebauungsplanes entnahm er, dass zum Komplex mehrere Produktionshallen, ein Verwaltungsgebäude, ein eigenes Heizwerk, ein Gleisanschluss, ein Schiffsanleger an der Spree sowie ein Sportplatz gehörten. Insgesamt handelte es sich um ein Areal von rund sieben Hektar, ein riesiges Gebiet, das dem Verfall preisgegeben wäre, wenn sich auch zukünftig kein Käufer finden sollte.

Er dachte bekümmert an einen anderen Betrieb, dem es ähnlich ergangen war: die ehemalige Papierfabrik mit ihrem unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude, die wegen ihrer schädlichen Abwässer gleich nach der Wende geschlossen worden war und nun mit zerschlagenen Scheiben, teilweise abgedecktem Dach und aufkommendem Bewuchs dalag – ein Schandfleck am Rande der historischen Altstadt und weit davon entfernt, zum Prunkstück der Kossenower Industriekultur zu werden, wie Martin Steinland es sich vorstellte.

Er wandte sich vom Plan ab und begann, wie er es oft tat, grübelnd in seinem Dienstzimmer auf und ab zu laufen. Viel Arbeit lag vor ihm, dachte er, vor ihm und seinem Planungsstab. Es ging ja nicht nur um das Areal von KODOS oder der Papierfabrik, nicht einmal nur um die Arbeitsstättengebiete oder „gewerblichen Bauflächen“, wie sie nach westlicher Sprachregelung jetzt hießen – nein, es ging um fast alle Bauwerke und Freiflächen der Stadt. Die meisten waren seit Jahrzehnten nicht mehr repariert oder modernisiert worden; zumindest aber entsprachen sie in vielerlei Hinsicht nicht den neuen Standards der Bautechnik. Man konnte getrost sagen, dass es sich bei der Aufgabe, die vor ihnen lag, um die Totalsanierung der Stadt handelte. Oder um die Total-Rekonstruktion, wie man in den neuen Bundesländern sagen würde. Dieses Problem betraf, im größeren Maßstab betrachtet, nicht nur die Stadt Kossenow, sondern alle Städte der ehemaligen DDR.

Es klopfte an die Tür, die gleich darauf geöffnet wurde. Renate Balschunat, eine junge Frau mit dunkelblonden Locken, Jeans und farbigem Ringelmuster-Pullover, kam mit der täglichen Post herein. Als sie feststellte, dass der Kasten für den Posteingang ihres Chefs wieder einmal von Akten und Planrollen überwuchert war, legte sie den Stapel auf seinen Schreibtisch.

„Denkst du an die Dienstberatung in einer halben Stunde?“, fragte sie.

Er starrte sie verdutzt an.

„Oder soll ich sie für heute absagen?“

Steinland, der Mühe hatte, sich wieder auf die banale Wirklichkeit einzustellen, sah auf die Uhr. Es war halb zehn. Um zehn versammelten sich an jedem Montag die Mitglieder des Planungsstabes zur Beratung des Wochenprogramms. Er schüttelte den Kopf. „Nein, natürlich nicht. Wir treffen uns. Pünktlich!“

Als Renate gegangen war, kramte er den Zettel aus seiner Aktentasche, auf dem er sich am Wochenende Notizen für den heutigen Termin gemacht hatte. Er überflog kurz die Themen: Einwohnerzahlen, Flächennutzungsplanung, Stadtsanierung ... Insgesamt umfasste die Liste vierzehn Punkte, darunter einige, die durchaus problematisch werden konnten, wenn sie, wie vorgesehen, in die öffentliche Diskussion gebracht würden. Er kratzte sich nachdenklich am Kopf. Offensichtlich stand ihm wieder eine Mammutsitzung bevor, die gut und gerne bis in den Nachmittag dauern konnte.

Er sah zum Fenster, als könne er dadurch für einen Moment dieser Vorstellung entfliehen. Die Bewölkung hatte zugenommen, aber noch immer lagen die Gebäude der Altstadt in freundlichem Sonnenschein. Sinnend ließ er die Gedanken abschweifen, zurück zum Ursprung seiner Übersiedlung nach Kossenow.

Was hatte er eigentlich erwartet, fragte er sich, als er vor knapp einem halben Jahr von Hürth am Rhein nach Kossenow gegangen war? Hatte er sich etwa einen lockeren Job vorgestellt, einen, bei dem er andere arbeiten lassen und selbst eine ruhige Kugel schieben konnte? Bei dem er sich nur hinzustellen brauchte, er, der kompetente West-Experte, der die neuen Vorschriften, die mit der staatlichen Vereinigung hereingeflutet waren, wie seine Westentasche kannte – er war ja gleichsam in ihrem Fluidum aufgewachsen – der sich nur hinstellen und wohlfeile Zukunftsvisionen aus dem hohlen Bauch verkünden musste, um seinen ahnungslosen Ost-Mitarbeitern ein bewunderndes „Aaah“ zu entlocken?

Er musste grinsen angesichts des grotesken Bildes, das sich wie von selbst in seiner Fantasie ausgemalt hatte.

Martin Steinland – der große Besserwessi?

Wie es zum Beispiel Holzhauer, Kossenows Baudezernent und gleichfalls aus dem Westen, vormachte?

Oder hatte er auf der anderen Seite mit einem derartigen Arbeitsanfall gerechnet, wie er ihm zum Beispiel heute bevorstand? Mit einem täglichen Pensum, das weit über dem lag, was man sich im Westen unter einer geregelten Arbeitswoche im öffentlichen Dienst vorstellte?

Selbstverständlich nicht, weder noch. Natürlich hatte er gedacht, dass er viele neue Aufgaben, die hier auf ihn warteten, ohne großes Nachdenken aus der Erfahrung heraus lösen konnte. Und es war ihm andererseits bewusst, dass ein so gigantisches Projekt wie die Totalsanierung eines Staates anstrengend werden, ja, den ganzen Einsatz von jedem Beteiligten erfordern würde – zumindest zeitweise.

Aber dass man sich dabei ständig wie bei einer brasilianischen Urwaldexpedition durch ein schier undurchdringliches bürokratisches Dickicht hauen musste – das war ihm damals nicht klar gewesen.

Sicher – er hatte keine hohen Erwartungen gehabt, so naiv war er schon lange nicht mehr. Seine Illusionen von regelmäßigen und zielgerichteten, kurz: sinnvollen Arbeitsabläufen waren ihm schon während seiner fast sechsjährigen Tätigkeit in einem Kölner Planungsbüro abhanden gekommen. Er wusste, dass die Anstrengungen im kommunalen Planungsdienst zu achtzig Prozent in Kleinkram und Reibereien mit den Kollegen verpufften und nur ein kleiner Teil letztlich effektiv wirksam wurde. Dafür sorgte schon der unübersehbare Wust von Vorschriften einschließlich der unzähligen Ausnahmeregelungen. Und diejenigen Ideen, die dieses Labyrinth trotz aller Irrwege erfolgreich durchliefen, wurden schließlich regelmäßig in endlosen Sitzungen zerredet.

Er seufzte. So war es, und er würde damit leben müssen, genau wie alle anderen.

Draußen hatte sich der Himmel inzwischen vollständig bezogen, aber es sah noch nicht nach Regen aus. Steinland öffnete das Fenster und sog mit tiefen Atemzügen die kühle Frühlingsluft ein. Auch jetzt fiel ihm auf, dass sie noch leicht nach Braunkohle roch, obwohl die Heizperiode langsam zu Ende ging. Er erinnerte sich daran, wie er im letzten November seinen Dienst im Planungsstab angetreten hatte: Damals war eine solche Rauchschwade über der Stadt gehangen, dass ihm das Atmen schwer gefallen war. Er hatte es kaum glauben können, als ihm seine Kollegen versicherten, das sei ganz normal so, wie in jedem Winter.

Innerhalb des Braunkohlegeruchs bemerkte Steinland noch eine andere Note. Es war der zarte Duft der Blutpflaumenbäume, die über Nacht ihre Knospen geöffnet hatten. Sie wuchsen zur Linken in der Mauerstraße und waren mit ein paar rosa blühenden Zweigen von seinem Fenster aus gerade noch zu sehen. Auch die gelben Forsythien an der Marienkirche zur Rechten standen jetzt in voller Blüte.

Aber die Dächer, direkt vor seinen Augen! Er hatte es bislang vermieden, bewusst auf die Dächer der Altstadt zu blicken, die sich schmutzig rot vor seinem Fenster ausbreiteten. Mit Macht traten sie jetzt in sein Bewusstsein, und ihr Anblick erschütterte ihn auch heute wieder. Seit dem zweiten Weltkrieg war an diesen Dächern nichts mehr getan worden. Die Ziegel waren morsch und mit Moos bewachsen; an mehreren Stellen klafften handtuchgroße Löcher, unter denen die Holzkonstruktion durchfaulte. Und darunter die Hausfassaden! Der Rauch der Kohleheizungen und andere Luftverunreinigungen hatten sie durchweg dunkelgrau werden lassen, fast schwarz. An manchen Stellen war der Putz abgefallen und gab den Blick auf das Mauerwerk frei. In den unteren Etagen konnte man sogar noch die Einschusslöcher erkennen, die von den Straßenkämpfen der letzten Kriegstage herrührten – heute noch, nach achtundvierzig Jahren.

Wie kann man nur in solchen Häusern wohnen, fragte er sich, und spürte, wie das Grauen, das er beim Anblick so vieler Gebäude im deutschen Osten schon empfunden hatte, wieder Besitz von ihm ergriff. Und dennoch lebten Menschen unter diesen Dächern und hinter diesen Mauern – er sah die Vorhänge an den Fenstern, die nur selten zurückgezogen wurden, und die Geranien in den Blumenkästen.

Ratlos schüttelte er den Kopf.

Würde der neue Osten Deutschlands je mit dem Westen gleichziehen können? Würden hier jemals die blühenden Landschaften entstehen, von denen Kanzler Kohl gesprochen hatte?

Eine Menge Arbeit lag vor ihnen allen. Die Altstadt war das zweite große Thema seines Stabes, gleich nach den Arbeitsstätten. Sie musste wieder hergerichtet werden, vielleicht nicht so prächtig wie einst, aber doch so schön wie es eben ging. Die Altstadt von Kossenow, das Zentrum von Kultur, Handel und Wandel am Schwielochsee. Und das musste so schnell wie möglich geschehen, denn sonst würden die Menschen resignieren und fortziehen, und das Stadtzentrum würde immer mehr veröden. Beispiele dafür kannte er aus Westdeutschland genug.

Er stellte das Fenster auf kipp und ließ sich wieder auf seinen Bürostuhl fallen. Wenn ich schon ranklotzen muss, dachte er bei sich, dann hat meine Arbeit hier doch wenigstens einen Sinn. Im Gegensatz zum Westen, wo schon jeder Millimeter mehrfach überplant ist. Hier kann ich noch etwas bewirken! Hier kann ich etwas gestalten! Hier gilt ein guter Planer noch etwas!

Es war eben doch eine gute Idee, nach Kossenow zu gehen.

Wieder einmal war er vollkommen zufrieden, dass er diesen Schritt getan hatte.

3.

Der Besprechungsraum des Planungsstabes schloss sich zur linken an Steinlands Büro an. Wegen seiner Funktion als Unterbringungsort für alles, was nicht in die Dienstzimmer der Mitarbeiter passte, wurde er „Büdchen“ genannt. Der Name war Steinlands Idee gewesen, weil er ihn an die Kioske in seiner Heimat erinnerte, die abends nach Ladenschluss noch offen waren und für jeden Bedarf etwas zu bieten hatten, Alkoholika inbegriffen, und deshalb allgemein beliebt waren. In der hinteren Ecke summte in regelmäßigen Abständen ein Kühlschrank, was allerdings immer erst dann auffiel, wenn sich sein Motor mit lautem Geschepper abstellte.

Als Steinland, einen dicken Aktenstapel unter dem Arm, kurz nach zehn Uhr das Büdchen betrat, stieg ihm der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee in die Nase. Renate Balschunat und Horst Müller, die beiden Ostdeutschen in seinem Team, saßen am Besprechungstisch und hatten ihre Tassen schon halb leergetrunken.

„Hallo allerseits“, grüßte Steinland.

„Hallo.“

„Wo ist Wolfgang?“

„Der wollte kommen, hat dann aber noch einen Anruf reingekriegt“, erklärte Renate Balschunat. Es war immer das gleiche: Alle waren pünktlich, nur Wolfgang Harms, der zweite Westdeutsche neben Martin Steinland, telefonierte in seinem Dienstzimmer, als ginge ihn alles nichts an.

„Schön, dass sein Telefon heute wenigstens funktioniert“, versetzte Steinland missmutig. Er nahm ebenfalls Platz, goss sich Kaffee ein und wandte sich an Renate.

„Hast du eigentlich die Fotokopien der Einwohnerentwicklung mitgebracht?“

Sie hatte es vergessen. Schuldbewusst eilte sie in ihr Dienstzimmer, um sie zu holen, und kehrte kurz darauf mit Harms im Schlepptau zurück. Nachdem geklärt war, wer das Protokoll schreibt, es traf wie immer Renate, konnte die Dienstberatung anfangen.

Steinland zog einen gelben Einband aus seinem Aktenstapel und eröffnete die Besprechung in seiner typischen, halb ironischen Redeweise, bei der die Zuhörer oft nicht wussten, ob er es ernst meinte oder nicht. „Wir haben den statistischen Bericht der Stadt mit den Daten vom letzten Jahr bekommen“, begann er. „Interessant sind in erster Linie die Einwohnerzahlen. Renate hat die Grafiken für alle kopiert. Sehen wir uns den Verlauf einmal an. Was erkennen wir?“

Alle hatten das Diagramm vor sich auf dem Tisch liegen. Die Kurve wies an ihrem rechten Ende deutlich nach unten.

„Negativ“, stellte Renate Balschunat fest.

„Allerdings nicht so negativ wie in den vergangenen Jahren“, warf Wolfgang Harms ein. „Wir haben diesmal nur 774 Einwohner verloren! Im Jahr davor waren es fast doppelt so viele, und 1990 noch mehr, nämlich 2.619! ... Also doch höchst positiv, würde ich sagen.“

Alle lachten, wenn auch mit bitterem Unterton.

„So wie du die Zahlen beschönigst, hättest du Börsenmakler werden können“, bemerkte Müller. „Du hättest zweifellos jeden Totalverlust als sicheres Vorzeichen für künftige Profite ausgegeben.“

„Oder Rechtsverdreher“, sagte Renate Balschunat trocken.

„Politiker nicht zu vergessen“, ergänzte Steinland.

Es war die Art von Sarkasmus, die ein ständiger Begleiter ihrer Arbeit war und ohne die sie, wie sie selbst überzeugt waren, manche Aufgaben gar nicht bewältigen konnten.

„Und wie sieht es bei der Arbeitslosenzahl aus?“, fragte Müller.

Dazu waren keine Kopien verteilt worden. Martin Steinland blätterte in seinem Bericht und zog die Stirn in Falten. „Ende des Jahres lag sie bei vierzehn Prozent“, sagte er schließlich. „Das heißt: Jeder Siebente war ohne Job! Ist das nicht schlimm? Und wenn nicht so viele Leute wegziehen würden, lägen die Werte noch höher!“

„He, habt ihr schon die Zeitung von heute gelesen?“, platzte Renate heraus. „Der Konkurs von KODOS haut übel rein.“ Sie und Müller kannten die Kossenower Dosensuppen mit dem nach westlichen Maßstäben wenig attraktiven Markennamen „KODOS“ noch aus der DDR-Zeit und wussten, dass sie einst in ganz Osteuropa beliebt waren. Der Absatz war allerdings schon gegen Ende der achtziger Jahre deutlich zurückgegangen; und nach der Wende wollte niemand die Firma, die jetzt von der Treuhand weitergeführt wurde, übernehmen. Es kamen zwar einige Abgesandte großer Konzerne aus Westdeutschland und Frankreich angereist; die verhandelten jedoch so lustlos, dass Gerüchte aufkamen, man wolle mit KODOS nur einen lästigen Konkurrenten loswerden, notfalls durch Aufkauf und Stilllegung. Dazu kam es aber nicht mehr; wie die Zeitung heute meldete, lief bereits die Abwicklung, und die vertrauten Dosensuppen aus Kossenow waren Vergangenheit – ebenso wie die dazugehörigen 345 Arbeitsplätze.

Das Deprimierende war, dass es den meisten Großbetrieben in Kossenow ähnlich ergangen war. Gleich nach der Wende war das Industriekombinat Wilhelm Piek (Produktion von Lacken, Firnis, Druckfarben und ähnlichen Erzeugnissen) wegen Verstoßes gegen die neuen Umweltgesetze geschlossen worden; das gleiche Schicksal erlitten das „HZMK“ (Kombinat Hühnerzucht- und -mastanlage Kossenow) und das „KDPK“ (Kombinat Düngemittel und Pflanzenschutz Kossenow). Weitere Betriebe folgten, und die Treuhand hatte auch in Kossenow ihren Ruf als Jobkiller weg.

etwa 2 km

Kossenow am Schwielochsee

Alle schwiegen betreten, Harms stellte irgendwelche Berechnungen an, Steinland fixierte eine Tabelle in seinem Bericht. Der Kühlschrank stellte sich scheppernd aus.

„Ich habe hier mal den Trend der Einwohnerentwicklung bis zum Jahr 2000 verlängert“, warf Harms ein. „Das Ergebnis wird euch interessieren!“

„Und das wäre?“, fragte Müller.

„Wir verlieren in diesem Zeitraum fast sechzehn Prozent!“, sagte Harms.

„Wie viele bleiben dann noch?“

„Rund 69.150.“

„Unter siebzigtausend?“ Martin Steinland war regelrecht erschrocken. Siebzigtausend – das war eine politische Alarmschwelle. Der Bürgermeister hatte immer wieder großspurig verkündet, dass diese Zahl niemals unterschritten werden würde.

Wenn es einen einzelnen Begriff gab, in dem sich alle Vorgänge und Tendenzen der Entwicklung einer Stadt widerspiegelten, dann war es die Einwohnerzahl. Wenn ihr Verlauf negativ war, wenn womöglich die Gehaltseinstufung des Bürgermeisters in Gefahr war (es kam dann regelmäßig der Vorschlag der Eingemeindung umliegender Dörfer auf), konnte es leicht passieren, dass jemand anfing, nach den Schuldigen zu suchen. Und das wären in Kossenow immer diejenigen mit dem geringsten Rückhalt in Politik und Verwaltung, also letzten Endes sie: die vier Mitglieder des Planungsstabes für Stadtentwicklung.

Doch – was sollte so eine kleine Dienststelle gegen den allgemeinen Trend ausrichten? Die Faszination des Westens war groß, und wer gehen wollte, der ging. Besonders dann, wenn er hier gerade seine Arbeitsstelle verloren hatte.

„Ich sehe schon“, sinnierte Steinland, „wie unser Amt für Statistik von oben die Anweisung bekommt, die Einwohnerzahlen nur noch einschließlich der Zweitwohnsitze herauszugeben. Das polstert die Werte ordentlich auf und nimmt den Herren da oben wieder für ein, zwei Jahre die Erklärungsnot.“

„Trotzdem macht irgendwann der letzte in der Stadt das Licht aus!“, grummelte Renate Balschunat.

„Genau so!“, rief Harms erregt. „Und zwar wäre das ... (er nahm seinen Taschenrechner zu Hilfe) ziemlich genau in fünfzig Jahren!“

„Dann ist die Stadt menschenleer?“

Harms nickte. „Vollkommen!“

„Aufschwund Ost. Habt ihr von den Wessis etwas anderes erwartet?“, bemerkte Müller sarkastisch.

Renate senkte langsam ihren Kopf, schob das Bleistiftende unter das Kinn und sah dann zu Martin Steinland hoch: „Wozu planen wir dann eigentlich noch?“

In die gedrückte Stimmung der vier Planer hinein drangen Stimmen, die vom Flur herrührten, und gleich darauf bewegte sich die Türklinke mit einem lauten Knirschen nach unten. Bevor Steinland „herein“ rufen konnte, stand schon Anni Gilles im Raum. Sie war Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, die im Erdgeschoss des Rathauses untergebracht war. Hinter ihrer pummligen Gestalt sahen die Planer einen Mann im dunklen Flur stehen.

„Ein Bürger“, erklärte Anni Gilles. „Er will zu euch.“

Sie führte den Besucher herein und schloss die Türe im Hinausgehen.

„Ein Bürger?“, wunderten sich die Planer. Es geschah eher selten, dass Einwohner von Kossenow sich für den Planungsstab für Stadtentwicklung interessierten. Bei denjenigen, die sich in der Vergangenheit hierher verirrt hatten, hatte sich meist herausgestellt, dass sie eigentlich zum Stadtplanungsamt wollten, wo die konkreten Planungen gemacht wurden. Sie musterten den Ankömmling neugierig.

Es war ein Mann im vorgerückten Alter, der im Raum stand, von mittelgroßer, hagerer Statur, die Augen hinter einer Brille verborgen, die Aktentasche genau so abgetragen wie sein dunkelgraues Jackett. Er blickte verlegen in die Runde, als er sah, dass man ihn offensichtlich nicht erwartet hatte. Dann fasste er sich ein Herz, ging auf Renate Balschunat zu und schüttelte erst ihr, danach auch den anderen Anwesenden energisch die Hand.

„Kommt außer dem Bürgermeister noch jemand dazu?“, fragte er, ohne sich vorzustellen.

Die Planer sahen sich verdutzt an. Niemand wusste etwas von einem Termin mit dem Bürgermeister.

„Eine Besprechung? Mit Sarkowski?“, fragte Steinland, der aufgestanden war. „Um was sollte es denn dabei gehen?“

„Na, um diese Grundstücksangelegenheit ...“ Der Mann blickte verwirrt, als könne er gar nicht glauben, dass man über seine Sache nicht informiert sei.

Steinland schüttelte erstaunt den Kopf. „Von diesem Termin ist mir nichts bekannt. Wir haben keine Einladung.“ Er sah Renate Balschunat an. Die blätterte in ihrem Terminkalender und schüttelte ebenfalls den Kopf.

Müller zog die Stirn in Falten und meinte dann: „Grundstücksangelegenheit? Geht es um einen Bauantrag? Das ist im Bauordnungsamt, ein Stockwerk tiefer, im Baudezernat!“

Der Mann nickte unschlüssig, sah auf seine Uhr und wandte sich wortlos zur Türe. Steinland bat Renate Balschunat, den Gast zu begleiten und die Sache im Sekretariat des Bürgermeisters zu klären.

Als sie kurz darauf wieder erschien, erklärte sie: „Das war ein Missverständnis. Er sollte direkt zum Bürgermeister kommen.“

„Und wir sind nicht eingeladen?“, fragte Steinland.

„Nein.“

„Und worum ging es?“

„Das hat sie nicht gesagt.“

Sie, das war Frau Hörnicke, die Sekretärin des Bürgermeisters, der das Abwimmeln von Anfragen zur zweiten Natur geworden war. Steinland war sich nicht sicher, ob Renate sich überhaupt nach dem Anlass des Termins erkundigt hatte, doch er stellte keine weiteren Fragen.

„Mit was für abgerissenen Typen der Bürgermeister Termine macht“, bemerkte Harms abfällig.

„Vielleicht ist er ein Kumpel aus früheren Tagen“, vermutete Renate.

Martin Steinland dachte an die Themen, die noch vor ihnen lagen. „Lasst uns weitermachen“, sagte er ungeduldig.

Der nächste Punkt auf Steinlands Liste war die Flächennutzungsplanung. Dafür war Horst Müller zuständig. Er schilderte, wie er, mit Flurkarte und Buntstiften ausgerüstet, täglich durch die Stadt marschierte und für jedes Grundstück die vorgefundene Nutzung – Wohnbaufläche, Fläche für den Gemeinbedarf, Grünanlagen und anderes – notierte. Dabei gab es häufig Probleme, denn die bauliche Wirklichkeit in Kossenow wollte nicht so recht in das Schema, das durch die neuen westdeutschen Gesetze vorgegeben war, passen.

„Beispielsweise die Garagenkomplexe!“, erklärte er. „In der Baunutzungsverordnung sind sie nicht vorgesehen. In der Stadt gibt es aber mindestens sechs davon, je nachdem, wie man es sieht.“

Harms, den das Thema offensichtlich langweilte, war anzusehen, dass sich plötzlich ein skurriler Gedanke in seinem Kopf formte. „Du hast Probleme mit deinen Garagenkomplexen?“, fragte er und kicherte.

Auch Steinland musste grinsen. Als er kurz nach der Wende in Schwerin war, hatte er über einem Ladengeschäft die Inschrift „Komplexannahme“ gelesen und sich amüsiert, weil er sich vorgestellt hatte, dies könne vielleicht die DDR-Bezeichnung für eine psychotherapeutische Praxis sein. Später erfuhr er dann, dass es sich um eine Annahmestelle für Reparaturen aller Art gehandelt hatte. Also doch nicht so falsch, sagte er sich.

In diesem Fall ging es um die Garagenkomplexe, die sich in der Nähe von Plattenbaugebieten wie Hefeteig ausgebreitet hatten und nur zum kleinen Teil der Unterbringung fahrbarer Untersätze dienten. Der Freizeitwert dieser Bereiche stand dem der Datschengebiete kaum nach, bis auf die Tatsache, dass dort niemand wohnte. Bis zur Wende jedenfalls.

„Wenn man eure Garagenwüsten so ansieht, kann man wirklich Komplexe bekommen“, versuchte Harms seinen Kollegen zu beschwichtigen, als er dessen beleidigte Miene sah. „Unbefestigte Sandwege, die sich zu kniehohen Wellen hochkräuseln. Kaum beleuchtet. Wie sind eure Frauen eigentlich nachts von ihrem Trabbi nach Hause gekommen? Im Dunkeln allein, die Wege bei Regen eine einzige Seenplatte? Da konnte man ja von Glück sagen, wenn hie und da eine Mülltonne brannte und die Szene ein wenig erhellte!“

„Vor der Wende hat keine Mülltonne gebrannt“, brummte Müller.

Hätte Steinland Harms nicht kräftig an das Bein getreten, hätte der das Thema wahrscheinlich lustvoll weiter ausgesponnen, wie er es in bei ähnlichen Fällen schon mehrfach getan hatte, und wäre dabei richtig beleidigend geworden.

„Also jetzt bitte wieder ernsthaft! Worum geht es denn in der Sache?“, fragte er.

„In der Sache geht es darum, dass es in Westdeutschland solche Garagenkomplexe nur selten gibt und sie deshalb in den Gesetzlichkeiten auch nicht geregelt sind“, sagte Müller, der sich langsam wieder beruhigte. „Ich stehe vor der Frage, ob ich sie eher als Wohn- oder als gewerbliche Bauflächen einordnen soll. Beides ist Quatsch.“

Steinland nickte. Das Problem war klar. Er wunderte sich, dass ihm die vorliegende Frage nicht schon früher begegnet war – schließlich war sie nicht auf Kossenow beschränkt. Garagenkomplexe gab es überall, wo es Plattenbauten gab.

„Vielleicht Sonderbaufläche?“, schlug er vor, eine Kategorie, die in der Baunutzungsverordnung sozusagen als Sammelbecken für unlösbare Fälle vorgesehen war. Er regte an, dass Müller sich mit Heine, dem Leiter des Stadtplanungsamtes, und Frau Schöll, Leiterin des Bauordnungsamtes, kurzschließen solle. Die Kollegen wussten durch ihre Kontakte mit anderen Städten vielleicht mehr.

Der Kühlschrank klapperte, als wolle er sich über die Bemühungen der kleinen Gruppe lustig machen.

4.

Wie Steinland befürchtet hatte, schafften sie bis zur Mittagspause nur knapp die Hälfte des vorgesehenen Programms. Er unterbrach die Sitzung deshalb für anderthalb Stunden und beschloss, zum Essen in die „Alte Bütte“ zu gehen, um bei dieser Gelegenheit vielleicht Lehmann zu treffen.

Dr. Lehmann war Leiter des Rechtsamtes der Stadt und Westdeutscher wie er selbst. Steinland und er trafen sich nach Möglichkeit einmal in der Woche, um Informationen über das allgemeine Stadtgeschehen auszutauschen und so „diskussionsfähig“ zu bleiben, wie sie es nannten, oder weniger hochtrabend formuliert, um sich am allgemeinen Klatsch und Tratsch der Stadt zu beteiligen. Stammlokal für diese Treffen war die „Alte Bütte“, ein zum Restaurant umgebauter Teil der stillgelegten Papierfabrik.

Als Steinland das Rathaus verließ, tröpfelte es. Der Marktplatz lag – bis auf einen Verkaufsstand mit Thüringer Bratwurst – verwaist vor ihm. Auf der gegenüberliegenden Seite stand ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit ausgefahrener Leiter, auf der ein Mann eine Bogenlampe, die schon seit Wochen geflackert hatte, reparierte. Der Asphalt glänzte schon vor Nässe, und auf der „Straße des Friedens“ hatten sich vereinzelt Pfützen gebildet. Die Gebäude um den Marktplatz wirkten im trüben Licht des verhangenen Himmels noch klobiger und trister als sonst.

Während er am Marktstand vorbeiging und den Duft der gebratenen Würste roch, schwankte er für einen Moment in seinem Entschluss, in der Bütte zu essen. Dann ließ er sich jedoch vom aufkommenden Wind, der heftigeren Regen ankündigte, antreiben, lenkte seine Schritte quer über den Platz und bog in die Kirchstraße mit ihren monotonen Gründerzeitfassaden ein. An der Ecke stand wie üblich eine Gruppe Vietnamesen, Fidschis, wie sie von den Einheimischen genannt wurden, die ihre geschmuggelten Zigarettenstangen dezent aus ihren aufgebauschten Anoraks hervorlugen ließen und ihn erwartungsvoll ansahen. Steinland war Nichtraucher und schenkte ihnen keine Beachtung. Er unterbrach seinen eiligen Marsch durch die düstere Häuserschlucht nur kurz am Schaufenster der „Gumbinschen Buchhandlung“, um nach alten DDR-Büchern, von denen er bereits eine kleine Sammlung im Regal hatte, Ausschau zu halten, fand allerdings nichts. Kurz darauf lag das Areal der alten Papierfabrik mit ihren grauen Gebäuden, die sich um einen imposanten Wasserturm scharten, vor ihm.

Die „Alte Bütte“ befand sich mitten auf dem Werksgelände; sie stach durch ihre frische weiße Farbe aus dem tristen Gesamtbild hervor. Das Objekt war erst vor sechs Monaten von einem Westdeutschen namens Leonhard Stillenthal erworben worden, wobei die Bezeichnung Westdeutscher nicht die ganze Wahrheit beschrieb, denn Stillenthal stammte aus dem Spreeland und war noch kurz vor dem Mauerbau mit seinen Eltern nach Rastatt am Rhein „ausgewandert“. In der Bundesrepublik zu Geld gekommen, hatte er sich nach der Wende seiner alten Heimat erinnert und einen Teil seines Vermögens in die stillgelegte Kossenower Papierfabrik investiert. Als erstes hatte er die alte „Papierwerkerklause“ hergerichtet und in „Alte Bütte“ umbenannt. Dazu hatte er die gesamte Fachwerkfassade einschließlich der Fenster und Türen erneuert, ein Firmenschild, das dem alten Wasserzeichen des einstigen Büttenpapiers nachempfunden war, aufgehängt und schließlich zwei Kübel mit Forsythien links und rechts des Eingangs postiert. Die gesamte Inneneinrichtung war von der Brauerei Warsteiner gesponsert worden, deren Bier, im Westen Deutschlands eher als Geheimtipp gehandelt, im Osten plötzlich flächendeckend erhältlich war.

Steinland erinnerte sich an den äußerst komplizierten Genehmigungsvorgang für die Baumaßnahme, der erst vor wenigen Wochen auch über seinen Schreibtisch gelaufen war. Kompliziert, weil es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelte und jeder Verstoß des Investors gegen die schier endlose Reihe von vorhandenen oder auch erst im Entwurf vorhandenen Vorschriften den Verlust der staatlichen Fördergelder bedeutet hätte. Steinland war klar, dass nach Abschluss dieses ersten Bauabschnittes nun für einige Zeit Ruhe auf dem Areal einkehren würde, weil Stillenthal wie alle anderen Hauseigentümer in der Altstadt auf die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes wartete, mit der die Erschließung weiterer öffentlicher Geldquellen verbunden war. Dieses Verhalten konnte Steinland zwar nicht billigen, hatte andererseits aber Verständnis dafür, weil es ja geradezu verrückt war, jetzt mit eigenem Geld Baumaßnahmen durchzuführen, wenn in ein paar Wochen der Staat einen großen Teil der Kosten übernehmen würde. Im Ergebnis führte diese Situation des Abwartens allerdings dazu, dass die Bausubstanz der einst prächtigen Altstadt von Kossenow immer mehr das Aussehen einer verfallenden Geisterstadt annahm. Ihm kamen die Dächer wieder in den Sinn, die ihn am Morgen so schmerzlich beeindruckt hatten.

Steinland beschloss, diesen Missstand bei nächster Gelegenheit bei Heine zur Sprache zu bringen. Heine war Leiter des Stadtplanungsamtes und damit auch zuständig für die Stadtsanierung. Als Westdeutscher müsste er das Festlegungsverfahren doch in Windeseile abschließen können, dachte Steinland, schließlich handelte es sich um eine Standardsituation, wenn auch um eine besonders krasse. Aber Heine, etwa im gleichen Alter wie er selbst, war ihm schon in der Vergangenheit etwas unbeweglich, um nicht zu sagen amtsärschig vorgekommen.

Als Steinland das Lokal betrat, scholl ihm das fröhliche Rauschen angeregter Gespräche gemischt mit Bratenduft und Zigarettenqualm entgegen. Er ließ seinen Blick durch die gut besetzte Gaststube schweifen und grüßte einige Geschäftsleute, mit denen er schon dienstlich zu tun gehabt hatte. Schließlich entdeckte er Lehmann im hinteren Bereich des Raumes, wie er in der MOZ blätterte. Nachdem er sich zu ihm gesetzt hatte, sah ihn Lehmann aus seinen kleinen, bebrillten Augen, die in einem dicklichen, leicht schweißglänzenden Gesicht unter schütterem Haar saßen, bedeutungsvoll an.

„Hast du eben Stillenthal gesehen?“, fragte er.

„Nein. Ist er denn hier?“ Steinland sah sich um. Der Eigentümer der Gaststätte, der sonst seinem Namen alle Ehre machte, stand an der Essensausgabe und schimpfte lautstark und offenbar erregt in die Küche hinein. Wegen des allgemeinen Geräuschpegels waren seine Worte nicht zu verstehen.

„Was hat er denn? Stimmt irgendwas nicht?“

„Gerade ist Kraußmann durch die Gaststube gelaufen.“

„Aha. Kraußmann ...“ Steinland kramte im Wühlkorb seines Gedächtnisses.

„Kraußmann hatte mit der Genehmigung dieses schönen Lokals zu tun. Untere Denkmalbehörde, du erinnerst dich?“

Jetzt fiel es Steinland wieder ein. Er hatte Kraußmann ein einziges Mal bei einer Besprechungsrunde gesehen; damals hatte vor allem sein Kollege vom Archäologischen Landesmuseum das große Wort geführt.

„Aber die Sache ist doch abgeschlossen. Die Baugenehmigungen sind erteilt“, wandte Steinland ein. Er merkte, wie er ungehalten wurde, weil sein Kollege wieder einmal besser informiert war als er. Lehmann hatte sein Büro auf der zweiten Etage, und die städtischen Buschtrommeln dröhnten hier, im Umfeld von Bürgermeister und Dezernenten, besonders durchdringend. Und was er nicht direkt mitbekam, erzählte ihm kurze Zeit später seine Sekretärin, deren einzige Aufgabe es zu sein schien, mit ihren Kolleginnen der höheren Ebene Kaffee zu trinken. Er genoss es jetzt, seinen Wissensvorsprung so langsam wie möglich preiszugeben.

„Natürlich. Aber mit Auflagen. Die müssen eingehalten werden.“

Die Serviererin erschien mit einem Kölsch für Lehmann und bat um die weitere Bestellung. Steinland hatte noch gar keine Zeit gehabt, die Karte zu studieren, und entschied sich schnell für ein Viertel schwäbischen Trollinger und eine Lasagne. Lehmann bestellte ein Jägerschnitzel.

„West oder Ost?“, fragte die Serviererin, eine hagere, energische Frau mittleren Alters. Auf Lehmanns fragenden Blick erklärte sie: „Ostschnitzel ist Jagdwurst, gebraten, Westschnitzel ist Schnitzel. Vom Schwein.“

„Schnitzel“, bekräftigte Lehmann. Die Serviererin notierte es wortlos und verschwand.

Lehmann wandte sich wieder Steinland zu. „Stillenthal hat auch die Stufen vor dem Eingang erneuern lassen. Sie sind an den Ecken rund.“

Steinland grinste. „Sie sollten aber an den Ecken eckig sein“, vermutete er.

„Genau. So steht es sinngemäß in der Baugenehmigung.“

„Und warum wurde es dann nicht so ausgeführt?“

„Stillenthal hat wohl gedacht, dass die Verletzungsgefahr dann geringer sei. Vor allem diejenige für Betriebsfahrzeuge. Der Abstand zum nächsten Gebäude beträgt ja nur drei Meter.“

Steinland schüttelte leidvoll den Kopf. Das Vorgehen des Investors erschien ihm nachvollziehbar, ja schon beinahe vernünftig, ebenso wie ihm die Ablehnung durch das Bauordnungsamt symptomatisch für dessen Verhalten vorkam. Hätten die hier nicht ein wenig großzügiger sein können, fragte er sich. Mussten sie an jedem Detail herummäkeln, jede noch so versponnene Lehrmeinung durchsetzen, bloß, um die eigene Bedeutung hochzuspielen?

„Man muss noch dazu sagen, dass die Trittstufen mit ‚runden Ecken‘ teurer waren als die ‚eckig-eckigen‘. Stillenthal hat sich offenbar wirklich etwas dabei gedacht.“

Steinland seufzte hörbar. „Wenn die so weitermachen“, sagte er gereizt, „läuft hier bald gar nichts mehr. Dann können wir die blühenden Landschaften in Kossenow vergessen!“

„Es war aber nicht Amt Dreiundsechzig, wie du vielleicht denkst“, entgegnete Lehmann. „Glaub mir, die sind eigentlich ganz in Ordnung. Die wollen, dass etwas vorangeht. Die haben bei der Bauabnahme alle Augen zugedrückt. Nein, es war der Denkmalschutz.“

„Kraußmann!“, sagte Steinland.

„Genau. Dummerweise hat die ‚Bütte‘ inzwischen im ganzen Landkreis einen Ruf als Feinschmeckerlokal, warum auch immer. Ich finde sie ganz normal. Jedenfalls kennt man sie offenbar sogar in der Kreisverwaltung in Beeskow, was ich dieser Behörde eigentlich nicht zugetraut hätte. Und da ist Kraußmann einfach mal zum Probeessen gekommen. Wie du weißt, muss er dazu über gewisse Stufen am Eingang.“

Nachdem Steinland seinen Trollinger bekommen hatte, fuhr er fort: „Kraußmann hat seine Eindrücke natürlich umgehend seinen Fachkumpels geschildert. Naja, im Ergebnis hat jedenfalls Blasy vom Archäologischen Landesmuseum den Bürgermeister und auch gleich noch den Landrat angerufen und eine Reihe von Grabungen auf dem Gelände gefordert.“

„Grabungen? Wozu denn Grabungen auf dem Gelände einer Papierfabrik?“ Steinlands Gesichtsausdruck schwankte zwischen ungläubigem Staunen und Entrüstung. „Ich dachte, die Papierfabrik ist schon das historische Gebäude!“

Lehmann lächelte herablassend. „Es gibt immer noch eine Vor-Geschichte.“ Er neigte sich zu Steinland hinüber und senkte die Stimme, als würde er ein großes Verhängnis befürchten, das man nicht durch lautes Sprechen heraufbeschwören durfte. „Man vermutet Reste eines sorbischen Ringwalls unter dem Pflaster.“

„Ein sorbischer Ringwall? An dieser Stelle?“, wiederholte Steinland ungläubig. Es war ihm schlagartig klar, dass ein Relikt solchen Ausmaßes natürlich nicht auf dieses Areal beschränkt sein konnte, und dass der Wunsch nach archäologischen Grabungen sich zwangsläufig auch auf andere Bereiche der Stadt erstrecken würde, sobald dort jemand einen Spaten in die Hand nähme, um ein Gelände für Baumaßnahmen herzurichten. Und die Kosten der Grabungen – es ging dabei schnell um Millionenbeträge – die trug im Bundesland Brandenburg grundsätzlich der Bauherr. So sehr Steinland sich selbst für geschichtliche Zusammenhänge interessierte – er konnte nicht umhin, in Lehmanns Vermutung eine Bedrohung für die weitere Entwicklung der Stadt zu erkennen.

„Ich glaube, es ist politisch nicht sehr korrekt, was ich jetzt denke“, sagte er.

„Ist es mit Sicherheit nicht, so wie ich dich kenne“, pflichtete Lehmann ihm bei. „Aber was die ‚Alte Bütte‘ betrifft, haben die Ausgräber erst mal keine Chance. Hier handelt es sich ja mehr oder weniger nur um eine Renovierung. Der Untergrund ist nicht betroffen.“

Steinland nickte und schwieg tiefgründig, während Lehmann den Rest seines Kölsch austrank und ein neues bestellte. Gedankenverloren ließen sie ihre Augen durch das Lokal schweifen und entdeckten weitere Bekannte, die sie mit einer angedeuteten Handbewegung grüßten. Die angeregt plaudernden Gäste, fast ausnahmslos Männer, waren meist Westdeutsche wie sie, Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen, Vertreter von Verbänden, Rechtsanwälte, Inhaber von Planungsbüros, Makler, Handelsreisende, Projektentwickler und Angehörige anderer Berufe, die meisten von ihnen nur auf Zeit in Kossenow tätig oder nur zur Abwicklung bestimmter Geschäfte hier. Einige kannten sich bereits aus früheren Kontakten im Westen und hatten sich gegenseitig darin bestärkt, ihr Heil in den brachliegenden Verwaltungsstrukturen und Märkten des Ostens zu suchen. Die „Alte Bütte“ hatte sich binnen kurzem zu ihrem Treffpunkt entwickelt, was nicht zuletzt Stillenthal und seiner Vorstellung von einer guten deutsch-mediterranen Kost geschuldet war. Sie sprachen über ihre Geschäfte, die Vorgänge in der Stadt und den unaufhaltsamen Aufschwung, der dank ihres Wirkens ja bald kommen musste. Dabei sparten sie nicht mit Anekdoten über das befremdliche Verhalten der Einheimischen, Schilderungen, die sich oft, wie man in schöner Einigkeit in ganz Deutschland formulieren würde, unter der Gürtellinie bewegten und in regelmäßigen Abständen an dem einen oder anderen Tisch zu Heiterkeitsausbrüchen führten.

Am Nachbartisch hatte jemand den „Spiegel“ aufgeschlagen und vertiefte sich angeregt in einen Artikel über die Maastrichter Verträge, mit denen die Europäische Union begründet werden sollte.

Das bestellte Essen kam und gab ihrem Schweigen ein neues Thema. Aus ihren erfreuten Mienen war abzulesen, dass sie von der Kochkunst der Bütte auch diesmal nicht enttäuscht wurden.

Plötzlich sah Lehmann auf und wandte sich um. „Geht da nicht Leipold?“, fragte er.

Steinland folgte Lehmanns Blick und sah einen Mann mittleren Alters, der einen anderen am Tisch in der gegenüberliegenden Ecke der Gaststube per Handschlag begrüßte.

„Sicher, das ist Leipold. Der Leiter des Liegenschaftsamtes“, sagte Steinland. „Und der andere scheint mir Ganske zu sein, von der Kanzlei Ganske und Röhl.“

„Jetzt hat es auch den erwischt.“

„Leipold?“

Steinland hielt mit seinem Weinglas inne und sah Lehmann fragend an. Der blickte sich kurz um, vergewisserte sich, dass niemand zuhörte, beugte sich zu Steinland hin, soweit es seine Körperfülle erlaubte, und flüsterte leise:

„Stasiverdacht.“

Steinland hatte Lehmann noch nie so leise flüstern hören. Genau genommen hatte er hier im Osten noch nie einen Westdeutschen erlebt, der bei irgend einer Gelegenheit seine Stimme gesenkt oder gar geflüstert hätte. Das Gegenteil war die Regel: Laute Sprache, möglichst im Brustton der Überzeugung, kühne Behauptungen und gegenseitiges Sich-ins-Wort-Fallen. Hingegen waren die Einheimischen Meister der leisen Töne: Im Zug, im Lokal, auf den Fluren des Rathauses: Überall traf man Leute, die vorsichtig zur Seite sahen und flüsterten, raunten, tuschelten oder auch zischelten. Manchmal trieb diese Art zu sprechen auch seltsame Blüten, wenn nämlich so laut gezischelt wurde, dass es das ganze Zimmer oder Zugabteil mitbekam, einschließlich der wahrscheinlich anwesenden Stasispitzel.

Stasiverdacht!

Es war das Wort, das zur Zeit in der Stadtverwaltung am meisten Aufsehen erregte, wenn es auch meist hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde. Es wühlte auch bei denen, die nicht unmittelbar damit in Verbindung gebracht wurden, die unterschiedlichsten Gefühle auf, von denen Angst, Erbitterung und Wut noch relativ gemäßigte waren. Auch die Westdeutschen in Kossenow fühlten sich unangenehm berührt, denn es irritierte ihre klare Sicht auf die Verhältnisse, die zwar ganz offensichtlich im Argen lagen, ihrer Ansicht nach aber durch wenige einfache, wenn auch radikale Maßnahmen zum Besseren gewendet werden konnten. Sie schafften es immer wieder, die Tatsache zu verdrängen, dass das MfS, das Ministerium für Staatssicherheit, noch vor kurzer Zeit alle gesellschaftlichen Bereiche der DDR durchdrungen hatte. Und dass die Beauftragten des MfS ja irgendwo geblieben sein mussten.

Steinland hatte schon mitbekommen, dass es in der Verwaltung erneut Prüfungen nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz gegeben hatte und dass dabei mehrmals Verstrickungen von städtischen Angestellten in die Tätigkeit des früheren DDR-Geheimdienst aufgedeckt worden waren. Sie waren alle entlassen worden. Es waren Personen darunter, bei denen man so etwas nie vermutet hätte.

„Stasiverdacht?“, rief Steinland verblüfft. „Aber Leipold ist doch Wessi!“

„Das hat doch damit nichts zu tun“, gab Lehmann zurück. „Es gab genug Westdeutsche, die Kontakte zur Stasi hatten.“

„Aber Leipold! Der ist doch noch relativ jung!“, Steinland konnte es nicht glauben.

„Jung und ehrgeizig“, bemerkte Lehmann.

Steinland nippte an seinem Wein und schüttelte den Kopf.

„Er hat Verwandtschaft hier im Osten“, fuhr Lehmann fort. „Seine Eltern sind in den Sommerferien regelmäßig in die DDR gefahren.“

„Ja was! Ich habe auch Verwandtschaft im Osten“, rief Steinland entrüstet, „die habe ich früher auch regelmäßig besucht. Das allein ist ja wohl noch nicht anrüchig!“

„Und – gab es da nie irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen netten Herren? Oder Damen?“

Steinland grübelte, bis ihm tatsächlich eine merkwürdige Begebenheit einfiel. „Mein Onkel ist einmal mit mir zu einer Behörde gegangen. Damals war ich vierzehn, glaube ich. Dort gab es einen Mann, der alles Mögliche von mir wissen wollte. Was ich über den Staat im Allgemeinen und die DDR im Besonderen denke. Meine Einstellung zu gesellschaftlichen Fragen und solche Sachen. Aber es ist nichts dabei rausgekommen. Bezogen auf das, was er vielleicht erwartet hatte, meine ich. Mir war jedenfalls nicht klar, was das ganze sollte.“

„So so.“ Lehmann sah ihn belustigt an. Seine Methode, das Augenscheinliche in Frage zu stellen, hatte wieder einmal gefruchtet.

„Halt! Da war noch etwas. Ich habe ein Jahr danach einen Brief aus der DDR bekommen. Ein Preisausschreiben. Man konnte einen Urlaub am Schwarzen Meer gewinnen!“

„Und – hast du gewonnen?“

„Ich habe es in den Papierkorb geworfen.“

„Du hättest bestimmt gewonnen!“

„Mag sein.“

Lehmanns Besserwisserei begann, ihm auf die Nerven zu gehen. Zumindest fühlte er sich immer weniger wohl bei dem Gedanken, er hätte sich – womöglich im Rahmen einer punktuell idealistischen Anwandlung – in Wesel am Rhein, wo er damals mit seinen Eltern wohnte, mit der Stasi einlassen können. Als Schüler! Gar nicht auszudenken!

„Was wirft man Leipold nun genau vor?“, fragte er.

„Darüber ist nichts durchgedrungen. Er soll schon vor der Wende als IM gearbeitet haben. Er stammt aus der Frankfurter Gegend, glaube ich.“

Womit natürlich – nicht einmal fünfunddreißig Kilometer von Frankfurt an der Oder entfernt – Frankfurt am Main gemeint war.

Sie stocherten missmutig in ihren eben noch so schmackhaften Mahlzeiten herum und grübelten, was denn ein inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit in seinen jungen Jahren in Frankfurt, Amerikas „Gateway to Europe“, ausspioniert und gemeldet haben könnte.

„Er war in der Wirtschaftsförderung tätig, habe ich gehört. Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten“, meinte Steinland.

„Banker, Buchhalter, Marketing ... aber wohl kaum in leitender Position“, sagte Lehmann.

Sie schüttelten befremdet die Köpfe und fanden keine Erklärung. Schließlich gingen sie auf naheliegendere Themen über, wie den Fortschritt des Frühlings, das Wohlbefinden ihrer Familien und die Frage, was man den Kindern zu Ostern schenken könnte.

„Darum kümmert sich meine Frau“, erklärte Steinland. „Sie ist die bessere Psychologin.“ Lehmann verstand die Anspielung nicht, und er erläuterte: „Sie ist tatsächlich Psychologin. Schulpsychologin in Köln. Angestellte der Stadtverwaltung.“

„Ach so?“ Lehmanns Miene drückte etwas aus, das zwischen Anerkennung und Bedauern lag. „Das stelle ich mir nicht gerade einfach vor.“

„Aha. Und wieso?“

„Na ja, wenn jede Handbewegung irgendwie gedeutet wird ... und dann auch noch von der eigenen Frau ... “

„Du meinst, da hätte ich ja fast die Stasi im eigenen Haus!“

„So in etwa. Eine IM.“

„Wird dir jetzt klar, warum ich in Kossenow bin, und sie in Hürth?“ Er grinste. „Spaß beiseite – sie ist eigentlich ganz in Ordnung. Nur manchmal etwas theoretisch.“

„Schenk ihr doch etwas für die Küche“, meinte Lehmann. „Das wird ihr guttun.“

Steinland wurde klar, dass Gespräche mit Lehmann über Partnerschaften eventuell wenig Sinn machen könnten. Seine mitleidende Miene sprach dafür, dass er Silke offenbar für eine intellektuelle Zicke, womöglich gar für eine Emanze hielt. Aber wie stand es mit seiner Frau? War er nicht selber auch verheiratet? „Was schenkst du denn deiner Frau?“, tastete Steinland sich an das Thema heran.

„Wir schenken uns nichts“, sagte Lehmann, und Steinland fragte sich, ob die Doppeldeutigkeit seiner Worte gewollt war. „Jedenfalls nicht zu Ostern, und auch nicht zu Weihnachten. Ist ja doch nur alles Rummel. Ich bin immer froh, wenn ich die Feiertage überstehe.“

Dem konnte Steinland wieder zustimmen. „Ich habe für Silke an ein Buch von Fontane gedacht. Sie liest viel.“

„Den Schriftsteller von hier? Ist von dem nicht ‚Effi Briest‘? Das mussten wir in der Schule lesen. Hat der nicht ,Reisen durch Brandenburg‘ oder so ähnlich geschrieben?“

„Genau. ,Reisen durch die Mark Brandenburg‘. Es gibt auch einen Band über die Gegend hier.“

„Ist vielleicht das Richtige für deine intellektuelle IM. Solange sie liest, kann sie nicht spionieren.“

„Doch, sie soll spionieren. Nämlich die Landschaft soll sie ausspionieren, und das Wesen der Menschen hier. Das soll in Fontanes Büchern sehr eindrucksvoll beschrieben sein.“

Lehmann sah ihn schweigend an, während er seinen letzten Bissen aß, und Steinland erriet, dass er dachte: Warum kommt sie nicht einfach her und schaut sich alles an?

„Sie war schon einmal hier. Mit den Kindern“, sagte er, „aber es hat ihr nicht gefallen.“

„Darauf kommt es doch nicht an“ entgegnete Lehmann. „Du gehst in zwei Jahren doch sowieso wieder zurück. Oder spätestens nach drei. Dann hast du mit Sicherheit genug Geld für ein Häuschen im Bergischen oder in der Eifel zusammen.“

Steinland schwieg. Natürlich, die üppige Gehaltszulage, die alle Westdeutschen bekamen, die in den Dschungel des Ostens aufbrachen, das „Buschgeld“, wie es von den Einheimischen folgerichtig genannt wurde – sie wurde nicht angerührt und würde in einigen Jahren eine hübsche Summe ergeben.

„Oder willst du gar nicht zurück? Geht es darum?“

„Ich segle gerne. Der Schwielochsee ist geradezu ideal dafür. Und in der Nähe von Hürth gibt es dafür keine Möglichkeiten. Oder hast du schon einmal jemand auf dem Rhein segeln sehen?“

Lehmann pfiff durch die Zähne. „Da liegt der Hund begraben! Und deine Silke will nicht kommen.“

„Vor allem die Kinder wollen nicht. Wer weiß, was man sich im Rheinland an den Schulen über die Ossis erzählt. Ich glaube, sie stellen sich ein Heer schwerbewaffneter Tollpatsche vor, die sich nur auf barschen Befehl hin rühren. Nato-Propaganda! Aber es reicht ja schon, wenn die Kinder in Kossenow nicht die richtigen Markenabzeichen an ihren T Shirts haben.“

„Möchten Sie noch etwas?“, fragte die Bedienung und räumte die Teller ab. Lehmann bestellte noch einen Espresso, und Steinland nahm einen Cappuccino. „Ist der mit geschäumter Milch?“, fragte er.

„Mit geschäumter Sahne.“

„Hm ... na gut, ich nehme ihn trotzdem.“

Er wandte sich Lehmann zu. „Das wäre für Silke schon wieder ein Grund gewesen, nicht zu kommen. Cappuccino mit Sahne! Äh! Nää! Ungenießbar!“

„Wie alt sind denn deine Kinder?“

„Nicole ist vierzehn und Klaus zwölf.“

Lehmann nickte bedächtig. „Kotzbrockenalter. Da kann ich mir das gut vorstellen.“

„Tja“, meinte Steinland bekümmert. „Dabei träumt Silke von einem Haus am See. Genau wie ich. Hier ... hier am Schwielochsee wäre das gut möglich. Ohne Probleme.“

„Du sitzt ja sozusagen an der Quelle, in deinem Planungsstab.“

Steinland witterte den Vorwurf der Vorteilsnahme, wenn auch nicht ganz ernst gemeint. „Auch ein Stadtplaner muss ein Haus kaufen dürfen“, entgegnete er. „Und immerhin war bei der Einstellung ja gefordert, dass ich hier in der Gegend wohne!“

Der Kaffee kam, und Steinland versuchte noch, aus Lehmann herauszukriegen, wie es denn um dessen Familie stand. Er wusste nicht einmal, ob Lehmann Kinder hatte. Aber auch am Ende ihres Treffens waren ihm Lehmanns private Verhältnisse nicht klarer geworden. Sie zahlten schließlich und machten sich auf den Rückweg zum Rathaus.