Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

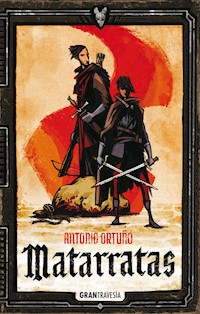

Casi nadie conoce su nombre. Pero donde cuenta, entre sicarios, taberneros, ladrones y guardianes del orden, prefiere que la llamen Matarratas… El negocio es simple en Ciudad del Lago: vender protección en las tabernas, ofrecer retribuciones y venganzas, quitar de en medio a seres problemáticos. Matarratas vive de su astucia, su agilidad y la efectividad de sus espadas. Hasta que recibe una encomienda peculiar: encontrar y ajusticiar a un individuo mucho más poderoso y siniestro de lo usual. La sicaria suele trabajar sola. Pero en esta ocasión tiene que cuidar de Agua, la frágil joven que encargó el asesinato, y viajar acompañada de Clavo, un sirviente callado y misterioso que muestra una habilidad inusual y sospechosa con las armas. Y la paga es demasiado grande para decir que no. Pronto Matarratas entenderá que matar por dinero es más peligroso que nunca cuando están involucrados los ricos, los gobernantes, los dueños secretos de la ciudad. Antonio Ortuño vuelve a la novela juvenil con una trepidante historia de aventuras sobre la justicia, el poder y el instinto de supervivencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Nico y Julia

Hubo una edad no soñada, en la que brillantes reinos se esparcían por el mundo como mantos azules bajo las estrellas […] con sus mujeres de cabellos oscuros y sus torres.

ROBERT E. HOWARD

No sólo en el este hay provincias, en las del oeste hay montañas, en las del norte hay nieve, en las del sur hay pantanos habitados por bárbaros capaces de matarte por una palabra y de dar la vida por un amigo.

ANGÉLICA GORODISCHER

Prólogo

Desde el fondo del armario, y a través de su puerta entreabierta, se dominaba la pequeña antecámara de piedra, gélida y sin ventanas. Era, aquel armario, un buen sitio para ocultarse de la vista. Tan habitual que nadie se fijaba en él, como sucede con las cosas que damos por sentadas. Y Agua estaba allí dentro, encogida entre las blandas pilas de ropa y los percheros cubiertos de capas y abrigos, sin que la tocara ni una esquirla de luz.

Era pequeña, flaca y quizá demasiado joven para haberse metido allí sin permiso. Temblaba como si fuera un gato empapado por la tormenta que rugía afuera de las paredes del caserón. Aunque, en contradicción con su nombre, Agua estaba seca. No llegó a asomarse a la lluvia, aunque solía divertirse de ese modo. Pero no esa vez: se había impuesto una misión y, empeñada en ella, se esforzaba por controlar sus nervios jugueteando con el mango de un cuchillo, rústico y bien afilado, que había hurtado de las cocinas. Lo hacía deslizarse entre sus dedos. Sin pausa, expectante.

Agua era poco más que una niña, pero no hacía nada sin un propósito claro detrás. Y vaya que lo tenía esta vez. Si él aparecía, pensó, aquella hoja torcida le serviría para herirlo. O hasta matarlo, quizá. Porque no dejaría que volviera a golpear a su hermana. Nunca, no de nuevo. Su madre volvería a morirse si llegara a saber, allá en los prados de los dioses, donde residen los muertos, que Agua había permitido que la dañaran sin intentar, por lo menos, interponerse.

Su hermana se llamaba Cristal. También estaba en la habitación, de hecho, a unos cuantos pasos, pero no sabía que Agua se encontraba oculta allí, claro, ni tampoco que la custodiaba.

Ambas laboraban en la casa del amo, porque, huérfanas, no les había quedado otra opción. Agua solía instalarse en las cocinas para oficiar de lavaplatos y recadera. Y Cristal, que era la mayor, y ya se había desarrollado completamente, se afanaba en las lavanderías.

En ese mismo instante, mientras su hermanita empuñaba el cuchillo, porque del corredor llegaba el sonido de unos pasos lentos y rotundos, Cristal doblaba mantas, camisas, calzones largos y capotes para el frío. Al terminar de ponerla decente, metería la ropa en el gran armario del amo. Y entonces, a toda prisa, correría a su propia habitación. No quería que el amo llegara antes de que lograra salir de la antecámara. La aterraba tenerlo cerca, de nuevo. Le provocaba un pavor asfixiante y le daba más miedo del que le hubiera infundido que le dijeran que El Que No Puede Ser Vencido, aquel mítico guerrero que destazaba a sus rivales y era imposible de contener, iba tras ella. Con ese cuento solían dormir las madres a los niños pequeños: “Cállate y a dormir, o vendrá El Que No Puede Ser Vencido”. Pero Cristal temía al amo más que a la muerte misma. El suyo era un miedo que se alimentaba directamente de sus tripas y corazón.

Los pasos en el corredor no vacilaron. No pertenecían a la señora Nube, quien guiaba las labores de las criadas de la casa, ni a Ánade, el mayordomo, ni a cualquiera de los otros siervos, como el enorme Torreón, la suave Arena o el engreído de Clavo. Quien estaba por llegar era ni más ni menos que aquel al que más temían las hermanas, juntas sin que una de ellas lo supiera. Eran los pasos del amo Bastión.

Cristal se apresuró lo que pudo y, al final, incluso se precipitó a arrojar la ropa doblada al interior del armario (y, sin saberlo, a la cara de su hermana, perdida en la sombra). Pero cuando sus pies la llevaban fuera de la antecámara, al corredor principal, el camino le fue cerrado.

Bastión era un tipo sólido, ancho de espaldas, con la barba y el cabello blancos y la frente ocupada por un ceño siempre fruncido. Sus brazos venosos, su cuello de tronco de árbol y el pecho de roca eran los de un tipo que no iba a ser removido del paso por una jovencita muerta de miedo.

El viejo llevaba encima una capa gris, de fino pelaje, y, sin detenerse a saludar o decir una sola palabra, tomó a Cristal por los hombros, como un marido que condujera a su pequeña esposa al lecho. La chica tuvo que dar tres o cuatro pasos atrás por el empuje de aquellos brazos dignos de torcerle el pescuezo a un ganso. O a un hombre. Tampoco dijo nada: bajó la cabeza y comenzó a llorar.

No era la primera vez. Bastión le había echado el ojo desde que ella y su hermana entraron a su servicio, años atrás. Cristal fue la primera en crecer: Agua, pese a que ya tenía quince años, parecía pequeña para su edad. Una niña y no una damisela resplandeciente, como su hermana.

Si el viejo se hubiera limitado a tocarla o incluso a disponer que fuera su amante, Cristal, aun sin quererlo ni desearlo en lo absoluto, quizás hubiera llegado a soportar la situación, como antes que ella hicieron otras tantas sirvientas asaltadas o seducidas. Pero Bastión no era un tipo suave que intentara ganarse a las chicas con regalos o promesas. Las miraba como al ganado, o, quizás, en el mejor de los casos, como a los caballos finísimos que atesoraba en sus potreros. Y las aterraba tal y como uno de esos sabuesos pardos, con los que salía a cazar, aterraría a las presas más pequeñas: conejos, zorros, esa clase de bichos.

Agua, quien no perdía detalle de la escena, se puso en guardia, deslizándose entre los vestidos que la acogían. Una de tantas pilas de ropa colapsó, pero las prendas fueron a dar sobre otro altero más, que amortiguó su caída. La chica tomó el cuchillo tal como había visto hacerlo a los muchachos de los corrales cuando, embriagados hasta la temeridad, resolvían de noche las disputas pendientes del día: había que agarrar el mango al revés de como se emplearía para cortar un trozo de carne, recordó. La punta debía mirar hacia abajo. Así se tajaba. Un cuchillo no era una espada que fuera a blandirse, le dijo uno de los cocineros. No era arma de caballero. Debía usarse a traición. Y accedió a enseñarle su uso a cambio de besuquearla. Al menos fue amable y no quiso nada más, aunque la chica aún se sentía asqueada por el olor a grasa en la piel del tipo.

Agua veía, pero no quería ver, y comenzó a respirar por la boca. Bastión lamió el cuello de su hermana, quien se encogió sobre sí. Era un polluelo. Debía intervenir, le quedaba claro, pero necesitaba que el amo se diera la vuelta y ofreciera el blanco de su espalda. Y allí sabría dónde clavar el arma, al menos si el tipo de la cocina la había instruido apropiadamente.

Bastión había ultrajado y golpeado a Cristal más de una vez. La segunda ocasión le puso el ojo negro y le sumió una costilla, y la chica se había recobrado después de un mes de cama, llantos y sopas. Cuando la encontraron, se armó un escándalo en la casa, por supuesto, pero ella le dijo a la señora Nube que la culpa era de un caballo, que le había infligido una coz, y la señora la miró grave y tristemente. Seguro que sabía la verdad. Porque debió de haber otras antes. Y más golpes y más ataques.

Cuando Cristal volvió a los corredores y su labor, luego de la convalecencia, Bastión la ignoró como si nunca antes la hubiera visto flotar por ahí. Y ella pensó que quizá la tortura había terminado y podría recobrarse en paz. Ahorrar algo de dinero, del poco que ella y su hermana percibían por sus empeños, y mudarse a otra parte. Encontrar un trabajo menos terrible. Después de la guerra, había caído sobre la ciudad una miseria aguda como una infección, y quedaban pocos amos tan ricos como Bastión por allí, pero alguno habría. Algún tabernero, alguna dama necesitada de servidumbre.

Eso pensaba Cristal para encontrar consuelo y bajaba la mirada y envidiaba la soltura con la que los empleados de mayor rango en la casa, la señora Nube y el mayordomo, y los cuidadores de los caballos y los perros, andaban por ahí, chachareando, en sus propios asuntos, obedientes, pero sin ser aplastados por ello.

Pero Bastión no la había olvidado. Como si entendiera que la chica ya estaba quebrada, se le acercó un día, mientras ella recorría el corredor con un canasto de ropa limpia en los brazos, de camino a la antecámara que servía al amo como vestidor. El viejo salió de una estancia y cerró la puerta con una cadena. Algo valioso debería esconder allí, pensó la muchacha. Y, erizada como un cachorro, pasó a su lado con la cabeza gacha, queriendo hacerse una con el muro para salir de la vista. Pero Bastión, sin esfuerzo, la tomó de la cintura y la hizo girar. El canasto rodó por los suelos.

—Voy a morder tu carne y beber tu sangre —le dijo al oído—. Te comeré como a un venado y no volverán a saber de ti.

Cristal apenas tuvo fuerzas para escurrirse de su abrazo y correr, a ciegas, por el pasillo, hasta que se internó en el ala que acogía las cámaras de los siervos. No era capaz de parar su llanto. ¿Quién podía decir algo así? ¿Qué bestia negra y hostil le anuncia a otra su intención de engullirla?

Agua supo desde el principio que algo muy malo había pasado, porque Cristal dormía apenas por las noches, porque enflacó y dejó de ser la muchacha floreciente por la que suspiraban los palafreneros y mozos. Pareció secarse, igual que una planta a la que se le niegan el riego y el sol.

Comerte como a un venado, había dicho él. Y la hermanita, cuando lo supo, pensó que aquélla era una amenaza de golpearla hasta el fin, de ultrajarla otra vez, de usarla como a los perros, los caballos, los halcones. Pero Bastión no era un tipo dado a las metáforas. Y aquella noche Agua estaba metida en el armario, alistándose para intervenir, pero el amo siguió sin voltearse y no llegó a ofrecer la espalda a la cuchillada vengadora.

Bastión apretaba los hombros de Cristal, que se estremecía, al borde del desmayo. Y de pronto, aquel lobo demente le mordió la cara. Un mordisco con toda la fuerza de una quijada feroz. La sangre salió regada a todos lados, la boca del amo se volvió roja, y él no soltó la presa. Cristal bramaba, pero nadie acudió en su ayuda. Y cuando dobló las rodillas, el amo se inclinó con fuerza incalculable y volvió a morderla, esta vez en el cuello. Y, sin soltar a la muchacha, que gimoteaba agotada, empujada a la locura, Bastión se la llevó a tirones de ahí. Un lobo. Un predador que arrastra la presa a su guarida para dar cuenta de ella en soledad.

Al fondo del armario, aterrada, con sus débiles manos tapándole la boca (al final prefirió no gritar, tuvo demasiado miedo de llamar la atención), Agua deliraba. El cuchillo se le había escurrido al suelo sin emitir un sonido, acolchado por la tela. Y ella no podía ponerse de pie.

Bastión se la había llevado. Cristal no volvería. La idea la golpeó y carcomió a la vez, y Agua no pudo hacer más que estremecerse y sollozar.

El amo era un asesino.

El amo era un Devorador.

I

A la hora indecisa en que la noche se disuelve en amanecer, dos hombres susurraban al amparo de las antorchas en el patio del caserón.

Unos pasos a su derecha, lejos de los círculos de luz que proyectaban las llamas, un grupo de caballos de crines bien peinadas, con vestiduras de nudo grueso y arreos de metal, se apretujaban en torno a un abrevadero de agua helada.

Los animales aguardaban el momento de salir a los caminos. De sus ijares brotaban los esperados chorros de vaho, pero ninguno relinchaba o se agitaba. Eran monturas finas, entrenadas para no dar inconvenientes a jinetes y cuidadores. Casi se diría que las entusiasmaba la perspectiva de ponerse en marcha.

La partida debía ser inminente, pues nadie en sus cabales sacaría un caballo de las cuadras con aquel clima atroz… A menos, claro, que lo moviera una urgencia inaplazable. Como la de salir de cacería, por ejemplo. Y si los amos querían perseguir conejos, zorros, astados o alimañas por los campos, a caballos y sirvientes no les quedaba más remedio que ponerse a disposición para que cumplieran sus deseos.

La mañana pintaba complicada para hombres y bestias, porque se sentía en la piel una gelidez exagerada y casi indigna del epílogo de un invierno que debería estallar en primavera apenas unas semanas más tarde. Pero era como si el frío se negara a irse, o el calor tuviera pereza de subir desde las selvas del sur.

Los dos tipos, de pie en el centro del patio, eran menos vigorosos que las cabalgaduras, desde luego, y mucho menos aptos que ellas para enfrentarse al cierzo que saltaba sobre los muros de roca del caserón y se columpiaba en las enredaderas que los tapizaban.

Ambos estaban ateridos y se cruzaban de brazos para mantener los dedos a salvo de las ráfagas, cuyos soplidos se les colaban por entre las rendijas de los guantes tejidos. Parecían pajaritos acurrucados en sus nidos bajo aquellas capas de vulgar pelaje de cerdo, toscas, oscuras y jaspeadas de gris.

Sólo ellos podían escuchar las palabras que salían de sus bocas, humeantes como exhalaciones de incienso; la ventisca se encargaba de silenciarlas para cualquiera que no se encontrara a su lado. Aunque lo más probable es que no se estuvieran diciendo grandes verdades ni soltándose confesiones tremendas, aquellos dos. Eran sirvientes, después de todo, y tenían demasiado trabajo en las espaldas como para dedicarse a las filosofías. ¿O no?

Difícil decirlo. Pues ¿quién sabe lo que bullirá en la mente de aquel que sirve? No los amos, desde luego, quienes suelen pensar que nada más que el trabajo debe anidar en las cabezas de quienes cuidan de sus monturas y las alistan para salir al camino, mientras ellos se desayunan en calma su pan mojado en vino y se atavían con las indumentarias, vituallas y armamentos necesarios para salir de cacería.

El hombre más alto y ancho de los dos que se encontraban en el patio, bajo la ventolera, tenía el rostro moreno picoteado por algún olvidado mal juvenil y mostraba una expresión inmutable de estatua. Miraba, de tanto en tanto, la oscuridad del arco por el que se entraba o salía del patio de las caballerizas, como si calculara la altura exacta del vértice o esperara que bajo él surgiera, en cualquier instante, alguien más. Si había tenido un nombre propio y familiar, hacía mucho que estaba olvidado, pero el amo lo llamaba Torreón y también así lo conocían los demás. Y le venía bien, porque era de verdad macizo y alto como una torre.

Su compañero, un tipo más joven, de piel paliducha y enrojecida por el aire helado, y con un poco de vello facial hirsuto, mantenía una expresión de ironía (o, más bien, resignación) en los labios, y soltaba risitas, aquí y allá, en mitad de sus frases inaudibles. A él lo llamaban Clavo y el mote no le quedaba mal, tampoco, pues era delgado y agudo, y, según las circunstancias, podía resultar bastante molesto.

Quizá se burlaba de sí mismo, Clavo, por encontrarse en aquel incómodo lugar y pésimo momento, o quizá trataba de convencer a su colega Torreón de que, sin que su situación dejara de ser desfavorable, era necesario reconocer que la vida podía ser capaz de colocarlos en incomodidades mucho peores y aquella espera en el amanecer helado, después de todo, no era tan mala como estar en el frente de una de esas horribles batallas contra los norteños de El Alto, ni tampoco haber caído al negro fondo del mar, que sólo llegaban a conocer los ahogados. Era un consuelo pobre el suyo, pero respetable, podría decirse.

Las rachas de nieve y granizo se habían prolongado por varios días y recubrieron la Ciudad del Lago con un espeso manto de lodo. Los pintores de la corte (cuando los hubo, en los tiempos de los reyes) solían representar la nieve como una sábana impoluta, pero en la realidad esa blanca belleza duraba apenas unos minutos, o quizás una hora, a lo sumo, antes de que la mezcla de tierra, basura y escarcha terminara por convertirse en fango. Nadie hubiera perdido su tiempo en pintar un paisaje lleno de barro; nadie hubiera pagado por verlo.

Al menos, pensaban aquellos hombres, el invierno y sus ventarrones ensuciaban las calles, pero no las hacían apestar. Carecían del tufo a podredumbre que impregnaba los aires luego de que llegaran las tormentas y calorones del verano.

Como para satisfacer las expectativas de Torreón, quien no dejaba de voltear sobre su hombro, perpetuamente al acecho de los demás, una figurita menuda asomó en aquel momento por el arco que comunicaba al fondo del patio.

Iba envuelta en la inevitable capa de piel, aunque la suya era de mejor calidad que las que recubrían los cuerpos de los otros; estaba confeccionada con pelo de toro, parecía en buen estado y la coronaba una caperuza orlada de pelaje animal que disimulaba el rostro del portador.

La charla de los hombres se detuvo mientras el personaje recién llegado cruzaba morosamente el lugar, en busca de altos en la piedra en los cuales apoyar la suela de las botas sin correr el riesgo de hundirse. Finalmente, con pies cuidadosos y gráciles, la figura alcanzó al dueto en la mitad del rectángulo del patio y se detuvo. Sin decir palabra, abrió la capa y estiró una mano enguantada que sostenía un pellejo en forma de bolsa y rematado por una boquilla.

—Les traje un poco de tinto: beban —declaró una voz femenina y decidida, que fue visible como un hongo de vapor saliendo de su boca.

Torreón se apresuró en arrebatarle el pellejo, lo acercó a sus labios y le dio un prudente sorbo a la boquilla. El tinto era una infusión hirviente que se elaboraba con los granos tostados y molidos de una planta a la que los campesinos llamaban “despertador”, y que daba unas flores blancas, pequeñitas y muy características, en forma de pata de gallina, con las que se armaban coronas las muchachas en los almuerzos campestres. Las muchachas de buena familia, hay que precisar. Aunque, a veces, las sirvientas las ayudaran con ellas y terminaran luciéndolas en las sienes, si es que sus patronas se cansaban o se aburrían de llevarlas encima.

—Está amargo, pero gracias —dijo Torreón, con su ronca voz de gigante. Y de inmediato, solidario, le alcanzó el pellejo a su compañero. Clavo imitó la medida de beber con precaución. Sólo un pequeño buche de tinto, para no quemarse la lengua. Lo paladeó con delicia, o al menos eso mostró con su gesto de placer.

—A mí me parece muy bueno… para ser de estas tierras podridas —dijo, sin explicarse más.

Quizá la inyección de calor a su cuerpo le era preferible, a esa hora incómoda, que cualquier consideración sobre el sabor o la textura de la bebida.

La figura de voz femenina recuperó el pellejo de tinto, procedió a echarse atrás la caperuza, dejándola caer sobre sus hombros, y pegó un sorbo más aventurado que los de sus colegas. Quedó totalmente claro, en ese momento, que se trataba de una mujer.

La llamaban Arena porque venía del sur, de las playas junto al Último Mar (que, hasta donde todos sabían, era más bien el único mar…). Tenía rasgos severos, piel cetrina y ojos almendrados. No era una muchacha, pero tampoco una dama de edad. Podría haber sido la madre de alguien… o no. Su piel lisa parecía atestiguar una vida de privilegios, pero, salvo la fina capa, sus ropajes eran corrientes y ninguna clase de joya o cosmético o señal de abierta prosperidad eran visibles en ella.

—No puedo hacer milagros con este grano —comentó ella y se encogió de hombros—. Es lo que les gusta beber a los lagunos. O sea, una porquería.

Ninguno de los tres era oriundo de la Ciudad del Lago, hasta donde se sabía, así que todos asintieron y sonrieron con la broma, tal y como suelen hacer los sirvientes cuando se deciden a murmurar contra los superiores. Los esbirros no tienen más remedio que comportarse como tales, pues los patrones no suelen permitirles olvidarse de lo que son. Y mucho menos en aquella casa, propiedad del amo Bastión, uno de los hombres más adinerados que se pudieran encontrar por allí.

Lagunos, desde luego, no era el mote oficial de los habitantes de la urbe que fungía como capital de las tierras conocidas, cercanas y lejanas, desde las junglas del sur y los yermos del oeste, hasta las montañas de El Alto, el norte helado en el que se ocultaban los viejos reyes y sus partidarios huidos después de la derrota.

Justamente una rebelión de lagunos había obligado a la corte a escapar. Y, ahora, un consejo de lagunos notables gobernaba la ciudad y el resto de las tierras conocidas por sus habitantes.

Cedro era el nombre del último rey y Haya el de su reina. Y para enlistar a sus doce hijos, quince hermanos y cuarenta sobrinos habría que pasarse la noche revisando árboles genealógicos y charlando con cortesanos bien enterados, capaces de poner en claro las relaciones de sangre y poder entre unos y otros. Los príncipes, en su día, eran tantos que sólo un puñado de esos cortesanos sería capaz de reconocerlos a todos. Solían andar, aquellos principitos, de acá para allá en las tierras del rey y en las vecinas, junto con un apretado cortejo de soldados. Pero ahora se habían ido. Estarían allá, en El Alto, detrás de las montañas.

Y, de hecho, el amo de aquellos sirvientes y aquellos caballos del patio helado, bajo el lento amanecer, había ganado su poder combatiéndolos y desalojándolos del trono y sus palacios.

Bastión era de noble cuna y había sido amigo y confidente del rey Cedro, pero cuando la rebelión estalló en la ciudad, no dudó en ponerse en contra suya. Por las calles se decía que había sido su oro el que había permitido a los rebeldes armar sus repentinas milicias y tomar por sorpresa a los reyes; porque los Águilas, es decir, los sediciosos armados que echaron a la monarquía, habían aparecido sin aviso, y esas cosas no solían suceder de modo espontáneo, concluían las habladurías…

Lago. Había habido un lago allí, muchos años atrás, pero no debió ser demasiado grande, porque en su lugar sólo había quedado un lecho seco y plano, lleno de callejuelas alrevesadas y casas desiguales y atravesado por un mínimo río, reliquia de las aguas que alguna vez anegaron el lugar. El nombre de la Ciudad del Lago, paradójico en su sequía, era a la vez el mismo que el del país, pero la gente común no solía usarlo.

En otros tiempos, la Ciudad del Lago de la Luna fue capital del Reino del Lago de la Luna, pero cuando los reyes se fueron, la gente dejó de decir “el reino” y comenzó a hablar, simplemente, de “el país”. Y el país, bajo el mando del consejo rector, no se conformó con las antiguas fronteras del reino, sino que se apoderó además de las junglas del sur, cuyos habitantes nunca estuvieron agrupados ni conocieron señor, y se hizo también con los páramos de los monjes del oeste, a quienes los reyes, en sus días, respetaron y hasta veneraron.

Bien aceitados por toda clase de privilegios, los monjes se convirtieron, de hecho, en aliados del consejo, y dijeron a los cuatro vientos que los dioses aprobaban el exilio del rey. Y el país fue más lejos aún y trató, incluso, de ocupar El Alto, las montañas del norte y las tierras que se ocultaban tras ellas, pero el maldito frío venció a sus tropas y obligó a replegar la invasión.

Con “el maldito frío” la gente de Lago, en realidad, se refería al ejército de los reyes, que se ocultaba allá, en la cordillera y tras de ella, y que, evidentemente, no había dejado de existir. El consejo rector de la ciudad nunca quiso informar a las claras lo que había sucedido durante las cruentas batallas que se libraron en el intento de conquista, pero todos los lagunos tenían algún hijo, sobrino, amigo o vecino que marchó contra los exiliados y jamás volvió.

También se había perdido un millar largo de caballos en el curso de las derrotas, y ya eran pocos en el país quienes podían permitirse tener uno de esos animales. Ese detalle, por cierto, corroboraba la riqueza e importancia del amo Bastión, de sus familiares y de los amigos que lo visitaban en aquel caserón sacudido por los vientos. Porque sus cuadras seguían bien abastecidas de corceles y sabuesos, y de esbirros que cuidaban de los unos y los otros.

Pero en fin: los enojosos asuntos de la guerra y la historia del país y del reino serían, si acaso, dignos de tratarse en la sede del consejo rector o en los salones de mando de los lagunos más encumbrados, y no eran temas que los servidores abordaran habitualmente en el patio de las caballerizas, entre los muros rebosantes de hiedra y acariciados por la frágil luz de las antorchas.

El viento había amainado, el cielo comenzó a clarear, y el pellejo dio vueltas entre los sirvientes, llenándoles el gañote y el estómago de tinto, e inyectándoles la sangre con un poco de entusiasmo.

—Yo no entiendo quién sale de cacería así —se quejó Clavo.

Torreón se encogió de hombros e hizo con la boca un puchero de cómica incomprensión.

—Quizás eso no sea lo importante —deslizó.

Y cruzó una mirada con Arena, quien estaba ocupada dándole un sorbo al tinto y tardó en tomar la estafeta del chismorreo.

—Parece que el amo tiene un negocio que arreglar en la Quinta de La Primavera, en el bosque —acotó.

Torreón recibió el pellejo en la mano, pero lo entregó a Clavo sin darle su respectivo sorbo, con tal de seguir la historia.

—Dicen que teme por su vida, el amo, y por eso llamó a un guardaespaldas nuevo. Uno muy fuerte…

Ahora fue Clavo quien, sorprendido, levantó las cejas.

—¿Teme algo el amo? —preguntó.

Torreón y Arena eran empleados bastante más viejos que él. Antaño, habían trabajado para una nobleza más rancia que aquella a la que pertenecía Bastión, y sólo llegaron a la casa luego de la partida de los reyes y su cortejo. Eran sirvientes suaves, eficaces, sabios, y poseían una elegancia singular. Y, claro, dominaban el terreno de los rumores del hogar del amo mucho mejor que el joven Clavo. Lo aceptaban como colega, porque les quedaba claro que era fino, educado y cortés, y porque sostenía que no era laguno, pero estaban seguros de que aún le quedaba mucho por aprender…

—Todo mundo debería temer algo en este país —masculló Torreón, con firmeza.

—Hay muchos ambiciosos sueltos, estos días —lo apoyó Arena—. Y muchos tipos, en el consejo rector, envidian a Bastión. El amo posee una riqueza que, en medio de toda esta miseria…

Clavo iba a redargüir algo, pero Torreón se llevó el dedo enguantado a los labios para indicarle que se tragara sus consideraciones.

—Ya vienen los señores —avisó, irguiéndose en su larga estatura, luego de voltear sobre su hombro de nuevo, quizá por vigésima vez—. Que te baste saber que el amo se va de cacería. Lo del negocio… Bah… Ya te enterarás de qué se trata, tal vez…

Torreón estiró el cuello en dirección a un pasaje de piedra que provenía del interior del edificio principal, y por el que se escuchaban aproximarse unos recios pasos y animadas voces.

Los caballos bufaron y repararon sobre sus cascos para confirmar que sus jinetes se encontraban cerca. Porque, al contrario de lo que sucede con los hombres, que evitan lo más que pueden el contacto de quien los manda, los animales son seres amorosos, que lo procuran.

—Que la cacería transcurra con bien y nos encontremos al sol por el camino —oró en voz alta la siempre auspiciosa Arena, cubriéndose de vuelta con su caperuza.

Y se alejó del círculo de servidores, con pasitos cuidadosos, para tomar las riendas de unas monturas y separarlas del resto. Luego condujo a los caballos elegidos lejos del abrevadero, para facilitar la subida en ancas de los patrones.

Torreón le dio una palmada en el hombro a Clavo, a manera de despedida y deseo de buena suerte, y procedió a separar y alejar su propio grupo de corceles. Sus fuertes botas se hundían a cada paso en el lodo, pero él no se paraba ni por un momento. No flaqueaba ante las tormentas, las heladas o el peso enorme de la sumisión.

Al fin, la puerta del pasaje se abrió, y un grupo de hombres cubiertos con abrigos asomó al patio, encabezados por el corpulento y canoso Bastión, que llevaba una lanza con empuñadura de plata e incrustaciones de esmeralda perezosamente apoyada al hombro, como si fuera el dios sacado de una pintura. Las deidades siempre eran representadas así, en los muros y bóvedas de las casas de la Ciudad del Lago: armados y entrometidos en cacerías, batallas y ejecuciones; o desnudos y entregados a unos lujosos amoríos con toda clase de damas apetitosas.

Clavo no creía excesivamente en el poder de los dioses, porque se daba perfecta cuenta de que los amos les pagaban a los pintores para que los retrataran idénticos a ellos y que de esa manera, al mirarlos, los esbirros y sus familias consideraran natural el hecho de servirles y estar por debajo: si tu amo es igual a un dios, lo más probable es que jamás oses retirarle tu devoción y tu fe. Y, luego de suspirar cansinamente, el joven desanudó las riendas del último grupo de caballos, e, imitando a sus colegas, los llevó también a un espacio despejado, donde pudiera maniobrarse.

Aún no había luz de día en los aires y casi no era capaz de distinguir al amo de sus amigos, metidos todos debajo de los sólidos ropajes de invierno, pero saludó con una reverencia a todo aquel con el que se cruzó, para que ninguno se ofendiera, y extendió las riendas de las monturas al primero que estiró la mano para solicitárselas, que resultó ser Bastión en persona.

Clavo lo miró a los ojos con odio disimulado, pero el viejo y ceñudo amo se encontraba ocupado en saltar a su corcel sin llegar a encajarle la pica en el proceso, y ni siquiera volteó a mirar al servidor que lo socorría.

Y Clavo se vio libre de sus caballos en un santiamén. Escuchó los relinchos cerca de los oídos y sintió el acostumbrado temblorcillo que ocasionaban los cascos al golpear sobre el suelo. Se retiró hacia su derecha, porque no quería terminar recibiendo una coz. Qué mal olían los caballos, pensó. Aunque los cepillaran y lavaran todos los días, algo en ellos conservaba los efluvios de su alimento, su transpiración y su mierda.

Se dio cuenta, entonces, de que había retenido el pellejo de tinto en la mano y, antes de que la comitiva se alejara, lo levantó por los aires para que Arena lo viera y lo recuperara. Pero ella había montado su propio caballo, estaba metida en sus asuntos y se limitó a responderle con una seña que significaba que no tenía importancia y le parecía bien si el joven conservaba el pellejo para sí.

El muchacho le agradeció con una inclinación de cabeza. Vaya generosidad, pensó. Aunque fuera sierva, Arena se comportaba con la gentileza de una dama, se dijo, con admiración. Servir a los nobles ennoblece, pensó, y de inmediato se burló de sí mismo por discurrir semejante ingenuidad.

El tinto, sin duda, había reconfortado su cuerpo y espíritu, aunque tampoco es que tuviera motivos de agobio. Para empezar, él mismo no acompañaría la expedición, pues Bastión no consideró necesarios sus servicios a campo abierto y había preferido disponer que Clavo se quedara en la casa para ocuparse de que la jauría de sabuesos, que tampoco saldría a los caminos, recibiera a tiempo sus alimentos.