12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Mathe lieben lernen »Beste Erklärer. Vielen Dank. Definitiv mehr gelernt als in 10 Jahren Schule.« David, 21 Jahre »Durch Euch habe ich wieder Spaß an Mathe.« Johannes, 51 Jahre »Habe dank einer Aufgabe von euch, ne 1 in Mathe.« Levi, 16 Jahre Was haben QR-Codes mit Mathe zu tun? Was ist das Geburtagsparadoxon? Wieso verkaufen Airlines mehr Tickets, als es Plätze im Flugzeug gibt? Was macht Bienen zu genialen Mathematikern? Und: Wie kannst auch du ein Mathe-Genie werden? Zu kompliziert, stinklangweilig und komplett am wirklichen Leben vorbei? Diese Vorurteile haben viele von uns Mathe gegenüber, in der Schule ist es nicht selten Hassfach Nummer 1. Doch die beiden erfolgreichen TikToker Josef Naber und Johannes Mensing von MatheMind sehen das ganz anders. Sie lieben die Mathematik, und schaffen es, alle mit ihrer Begeisterung anzustecken: Mit diesem Buch wird sich dein Blick auf die Welt der Zahlen für immer verändern – wetten? - Tipps, Tricks und Fun Facts über Mathe, die Sie noch nie gehört haben - Zwei junge Mathematiker wissen, wie viel Spaß Formeln, Gleichungen und Brüche bringen können

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Wusstest du, dass der beste Weg zum Mathe-Genie über sehr, sehr viele Fehler führt? Denn: Jeder Fehler ist eine Chance, Neues zu lernen und zum Glück bestehen Rechnungen meist aus so vielen Teilen, dass unzählige Möglichkeiten auf dich warten. Der nächste Schritt auf deinem Weg zum Champion sind die richtigen Ziele. Sie müssen dich fordern, aber dürfen nicht überfordern und sie müssen genau zu dir passen. Klingt kinderleicht? Ist es auch – mit diesem Mathebuch. Es liefert neben genialen Lerntipps jede Menge Wissen: Warum würde es ohne die Mathematik keine Handys geben? Wie konnte man schon vor über 2000 Jahren den Umfang der Erde berechnen? Kann uns die Mathematik beim Lotto spielen helfen? Und wann sind Schildkröten mathematisch gesehen schneller als Menschen? Es erwarten dich also herrlich absurde Fun Facts, unterhaltsame Beispiele und nützliche Rechentricks. Und am Ende wirst du überzeugt sein: Auch ich kann Mathe!

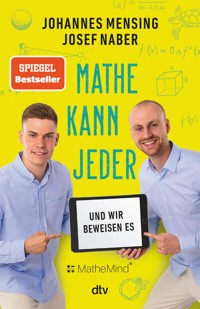

Johannes Mensing / Josef Naber

Mathe kann jeder

Inhaltsverzeichnis

Prolog Mathe ist (k)ein Arschloch?!

Teil 1 Auch du kannst Mathe

Aller Anfang ist schwer

Eine Frage der Einstellung – Was du von Michael Jordan über Mathe lernen kannst

Schon wieder falsch? Sehr gut! – Warum Fehler gerade in Mathe wichtig sind

Wie du durch das Erkennen alter Wissenslücken unmittelbar besser wirst!

Auf die richtigen Ziele kommt es an

Dem Lernen auf der Spur – Welchen deiner Sinne nutzt du?

Geheimtipp – Intelligenz vs. Vorwissen

Teil 2 Mathe braucht jeder!

Eine Reise durch die Zeit – die Anfänge der Mathematik

Mathematik in der Natur

Zahlen, Formen und Wahrscheinlichkeiten im Alltag

Ohne wäre unser modernes Leben nicht denkbar – das Binärsystem

Wie du jeden Betrüger enttarnen kannst – der Hypothesentest

Mathematik – Die Feindin des Glücksspiels

Wie die Mathematik uns hilft, eine Pandemie zu verstehen

Mathematik und Klimawandel: Können wir unsere Welt noch retten?

Teil 3 Mathe macht Spaß!

Täuscht dich dein Zahlengefühl?

Gedankenexperimente – weißt du, wie sie ausgehen?

Unendlich spannend

Kannst du dich aus dem Escape Room kombinieren?

Wie Steuerbetrüger mithilfe der 1 enttarnt werden

Verschwörungstheorien mit Mathe entkräften

Epilog Mathe forever

Danksagung

Anhang

Weiterführende Erklärungen

PrologMathe ist (k)ein Arschloch?!

»Mathe kann jeder.« Was für viele nach reiner Fantasie klingt, ist in Wirklichkeit längst anerkannter Standard in der Wissenschaft. Und doch ist eine negative Einstellung gegenüber der Mathematik in unserer Gesellschaft fest verankert. Jeder, der aktuell in der Schule ist oder an seine Schulzeit zurückdenkt, wird feststellen, dass es immer zwei Lager von Schülerinnen und Schülern gibt: die einen, »die Mathe können«, und die anderen, »die es nicht können«. Aber braucht man für Mathe wirklich ein Talent, das einige von Natur aus besitzen und andere nicht?

Genau diese Frage haben auch wir, Josef und Johannes, uns beim Start unseres Lehramtsstudiums gestellt. Durch unser Studium, durch die Gründung unseres Unternehmens MatheMind, die damit einhergehende tägliche Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und durch unsere eigene Recherche wurde aber eines schnell klar: MATHE KANN JEDER! Nur ist das leider nicht jedem bewusst. Also überlegten wir uns, wie wir diese Botschaft in die Welt tragen können. Unser Ansatz: Menschen zunächst für die spannenden Geschichten der Mathematik und ihre alltägliche Anwendung begeistern, bevor es in die »trockene« inhaltliche Erklärung geht. Genau mit diesem Ansatz schaffen wir es jeden Monat, Hunderttausende Menschen mit unseren Mathevideos zu begeistern und für den »Aha-Moment« zu sorgen.

Nichtsdestotrotz sind die negativen Glaubenssätze »Mathe kann ich nicht«, »Mathe brauche ich nicht« und »Mathe ist langweilig« bei vielen immer noch gesetzt. Mit diesem Buch wollen wir nun endgültig damit aufräumen. Dazu haben wir jedem Glaubenssatz ein Kapitel gewidmet und freuen uns, euch auf die Reise in die wunderbare Welt der Mathematik mitzunehmen. Der erste Teil behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen des Mathelernens.

Wir wollen zunächst erklären, warum es keinen Grund gibt zu denken, dass DU Mathe nicht kannst. Gleichzeitig zeigen wir dir Methoden, mit denen du unmittelbar eine Verbesserung deiner mathematischen Fähigkeiten erlangen kannst. Das Schöne dabei: Diese Methoden kannst du nicht nur im Bereich Mathe, sondern in jedem Lebensbereich anwenden, in dem du etwas Neues lernen möchtest.

Der zweite Teil widmet sich dem Glaubenssatz »Mathe brauche ich nicht«. Gemeinsam schauen wir uns spannende mathematische Phänomene an, die uns tagtäglich begegnen. Warum etwa verkaufen Fluggesellschaften regelmäßig mehr Tickets, als sie Sitze im Flugzeug haben? Und warum spielen Mathematiker kein Lotto? Wir werden der Mathematik dahinter auf den Grund gehen und dich davon überzeugen, wie mächtig das Werkzeug Mathematik im alltäglichen Leben ist.

Im dritten Teil soll es um die Art von Mathematik gehen, die dich ins Staunen versetzt. Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Wie oft muss man ein Blatt Papier falten, damit es bis zum Mond reicht? Ist die Erde wirklich so rund wie ein Golfball? Oder: Warum spielt die 1 so eine wichtige Rolle bei der Enttarnung von Steuerbetrügern? Und selbst, wenn das Thema einmal etwas komplizierter sein sollte: Wir werden es so erklären, dass du es verstehst – versprochen.

Wer mit einer positiven Einstellung an dieses Buch herangeht und sich darauf einlässt, wird am Ende drei feste Überzeugungen haben: »Ich kann Mathe!«, »Ich brauche Mathe!« und »Mathe ist alles andere als langweilig!«. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit diesem Buch, das wirklich von Herzen kommt.

Teil 1Auch du kannst Mathe

Aller Anfang ist schwer

Die Klausur war Ende Januar und am Vorabend wusste ich (Josef) bereits, dass das nichts werden würde, auch wenn ich es mir nicht eingestehen wollte. Der Druck war groß, denn die meisten meiner Kommilitonen, und insbesondere Johannes, waren deutlich besser vorbereitet. Ich ging mit einer Mischung aus Angst, Nervosität und Scham in die Klausur. Bisher hatte ich eigentlich jede Herausforderung meines Lebens und insbesondere jede Matheklausur mit Bravour gemeistert, wie war ich in diese verzweifelte Situation gekommen? Seit der Grundschule waren Johannes und ich schließlich von Mathe begeistert – und sind es immer noch.

Angefangen hatte alles mit »Eckenrechnen«, einem Spiel, das zwei Dinge vereint, die wir lieben: sportlichen Wettkampf und Mathematik. Bei dem Spiel stellt sich jeweils eine Schülerin oder ein Schüler in eine Ecke des Klassenzimmers. Die Lehrerin oder der Lehrer stellt jedem Kind eine Aufgabe, und wenn diese Aufgabe richtig gelöst wird, darf es eine Ecke weitergehen. Das erste Kind, das wieder an seiner ursprünglichen Ecke angekommen ist, hat gewonnen. Wir haben das Spiel geliebt und unsere Leidenschaft war geboren.

Unsere Liebe für die Mathematik wurde dann mit den ersten Funktionen auf der weiterführenden Schule richtig entfacht und als wir in der elften Klasse einen Leistungskurs wählen mussten, war die Entscheidung klar. Der Mathe-LK war auch einer der Gründe, warum wir beste Freunde wurden. Wir haben oft zusammen gelernt und gemeinsam Aufgaben gelöst, wir sind mit Leichtigkeit und Faszination durch den Unterricht spaziert und haben uns immer auf die Mathestunden gefreut. War das bei allen in unserem LK so? Nein! Die große Mehrheit unserer Mitschülerinnen und Mitschüler bereute die Wahl des LKs bereits nach kurzer Zeit. Sie bissen sich an vielen Aufgaben die Zähne aus und verzweifelten. Oft beobachteten wir, dass sie nach wenigen Versuchen prokrastinierten oder gleich das Handtuch schmissen. In unserem jugendlichen Leichtsinn und mit vielleicht etwas zu viel Selbstbewusstsein dachten wir: »Dann muss man es halt länger und intensiver probieren!« Eine grobe Fehleinschätzung, wie wir nach einigen Jahren schmerzhaft feststellen mussten.

Doch zuerst machten wir unser Abitur, räumten eine 1 (Johannes) beziehungsweise eine 1- (Josef) in der schriftlichen Mathe-Prüfung ab und verließen unsere kleine Heimatstadt für die nächstgrößere (Münster). So richtig wussten wir noch nicht, wo die Reise studientechnisch hingehen sollte, und was macht man logischerweise aus dieser Verlegenheit heraus? Genau, wir fingen mit BWL an – lernten etwas »Solides«. Schnell stellten wir jedoch – wenig überraschend – fest, dass das Einzige, was uns an BWL interessierte, die Mathe-Kurse waren, und so schwenkten wir nach einem unrühmlichen Semester schon wieder um auf Mathe fürs Lehramt. Richtig: next solid thing. Und das bedeutete, dass wir uns einem ganz neuen und sehr viel höheren Level der Mathematik widmeten. Ein kleiner Schocker, aber damals gab es zum Glück die Möglichkeit, einen Vorkurs zu besuchen. Dieser sollte dazu dienen, alle Studierenden zu Beginn auf dasselbe Level zu bringen. Die erste Erkenntnis am ersten Tag dieses Kurses: Wir gehören nun nicht mehr zu denen, denen alles zufliegt, ganz im Gegenteil. Mit großem Aufwand konnten wir uns im soliden Mittelfeld platzieren, es gab aber einfach viele, die besser waren als wir. »Okay, Herausforderung angenommen«, dachten wir uns. Also setzten wir uns jeden Tag hin und wiederholten die Aufgaben aus den Vorlesungen und Übungen. An mehreren Tagen in der Woche trafen wir uns auch mit Kommilitonen in einer Lerngruppe.

Und trotzdem: Von Woche zu Woche merkte ich (Josef) immer mehr, wie ich den Anschluss verlor. Wenn ich einzelne Inhalte nicht verstand und in der Gruppe fragte, kam oft folgende Antwort: »Hä, wieso, ist das denn nicht klar!?« Und ich erkannte, dass ich meinen damaligen Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem Mathe-LK unrecht getan hatte. Nur weil man etwas oft wiederholt, versteht man es nicht automatisch, und das führt nicht zu mehr Leistung, sondern zu Selbstzweifeln – und am Ende zu Prokrastination. Viele Aufgaben waren mir nämlich plötzlich alles andere als klar, die Erfolgserlebnisse blieben aus, ich geriet in eine Spirale der Demotivation, mein Selbstvertrauen litt.

In den letzten 6 Wochen vor den Klausuren lernte ich wie ein Verrückter, jeden Tag 10 Stunden. Zumindest dachte ich das, denn in der Rückschau betrachtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich häufig einfach nur meine Lernzettel anstarrte und den »Lernprozess« über mich ergehen ließ.

Die Klausuren rückten immer näher, und das Selbstvertrauen wurde immer geringer. Nach außen gab ich mich dennoch siegessicher und ruhig. Ich wollte auf keinen Fall die gut gemeinte Aufmunterung meiner Mitmenschen, geschweige denn ihr Mitleid. Die erste Klausur, die anstand, war Analysis 1. Nach etwa 20 Minuten war klar, dass es nicht gereicht hatte. Das Schlimme: Die Ergebnisse kamen bereits am selben Tag. Abends las ich es dann schwarz auf weiß: 5,0! Während neben Johannes’ Matrikelnummer 1,7 stand. In diesem Moment war das Gefühl von Scham überwältigend. Die Eltern, Johannes, die Kommilitonen, was dachten nun alle über mich? Ich fühlte mich leer und ratlos, doch schon am nächsten Tag ging es direkt in die Vorbereitung für die zweite große Klausur, Lineare Algebra 1.

Und habe ich aus meinen Fehlern gelernt? Ihr ahnt es bereits: Nein, genau derselbe Teufelskreis aus Rereading, Nichtverstehen, Prokrastination und Angst setzte von Neuem ein. Folglich war auch das Ergebnis dieser Klausur dasselbe niederschmetternde: wieder eine 5,0! Ich war damit durch alle Matheklausuren des Semesters gefallen. Das war definitiv ein Tiefpunkt. Wie sollte es nun weitergehen? Ich zweifelte daran, das Studium jemals zu schaffen, sowie überhaupt an meinen Fähigkeiten. Ehrlicherweise war mein Selbstvertrauen mittlerweile so gering, dass ich dachte: »Mathe kann ich nicht.«

Ich brauchte einige Tage, um mich von der Niederlage zu erholen. Glücklicherweise ist es im Mathestudium so, dass nach der Klausurphase die Semesterferien beginnen und am Ende der Semesterferien die Möglichkeit für einen Zweitversuch besteht. Ich hatte also gute 8 Wochen, um mich auf die nächste Klatsche vorzubereiten. Eine Woche nach der zweiten 5,0 überlegte ich mir also, wie ich das Ganze nun angehen sollte. Ich sprach mit meinen Eltern, meiner Freundin und meinen besten Freunden und hatte das große Glück, dass diese Menschen mein Selbstvertrauen aufbauten und mich mit aller Kraft unterstützten. Also überlegte ich mir einen Plan, wie ich die beiden Nachholtermine schaffen könnte. Ich las viel über Lernmethoden, beschäftigte mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Motivation und fragte außerdem Menschen um Rat, die in diesen Bereichen viel weiter waren, wie etwa Johannes oder meinen Vater.

Ich erstellte einen 6-Wochen-Plan, mit dem ich beide Klausuren meistern wollte, und es passierte etwas Erstaunliches: Mit den Methoden und der Herangehensweise, die ich wählte, kam auch die Freude an der Mathematik zurück. Ich hatte immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und baute mich so selbst wieder auf. Dadurch traute ich mich auch an komplexe Aufgaben heran und verlor die Angst vor ihnen. Es ging für mich in eine Aufwärtsspirale. Je näher die Klausuren kamen, desto mehr Spaß hatte ich an den Inhalten und desto öfter fragte ich mich, warum ich mich zuvor so blockiert gefühlt hatte. Als die Nachholklausuren unmittelbar bevorstanden, konnte ich es kaum erwarten, allen zu zeigen, wie sehr ich mich verbessert hatte – und ich bestand letztendlich beide Prüfungen mit Leichtigkeit. Ein unfassbares Gefühl. Ich war wie ausgewechselt und traute mir selbst viel mehr zu. Ich hatte eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt, nämlich, dass die richtige Lernmethode auch den Spaß an der Materie weckt, was zu Erfolgserlebnissen führt und zu mehr Selbstbewusstsein. Ich hatte mir selbst bewiesen, dass ich es kann, und bin seitdem der Überzeugung: Mathe kann jeder – auch du.

Es braucht dazu als Fundament lediglich die richtige Lernmethode und die zeigen wir dir in den folgenden Kapiteln.

Eine Frage der Einstellung – Was du von Michael Jordan über Mathe lernen kannst

Michael Jordan ist der wohl bekannteste und einer der besten – wenn nicht sogar der beste – Basketballspieler aller Zeiten. Mit den Chicago Bulls holte er sechsmal den NBA-Titel und wurde sechsmal zum besten Spieler der Finalserie gewählt. Etliche Male versenkte er den spielentscheidenden Wurf für sein Team. Zweimal gewann er mit dem Team der USA eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. 2009 wurde Jordan dann in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen. Eine Erfolgsgeschichte durch und durch, oder?

Definitiv nicht. In den 1970-er Jahren schaffte es Jordan nicht einmal in das Basketballteam seiner Highschool. Auf seine spielentscheidenden Würfe angesprochen, sagte er einmal Folgendes: »Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26-mal wurde mir der spielentscheidende Ball anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder in meinem Leben gescheitert. Und das ist der Grund, warum ich es geschafft habe.«[1]

Jeder Mensch auf dieser Welt erlebt Niederlagen, und vieles gelingt nicht beim ersten Mal. Auch ein Michael Jordan ist davon nicht ausgenommen. Es gibt sogar sehr viele Personen, die im Leben große Rückschläge einstecken mussten, bevor sie ihren Durchbruch schafften. Hier nur einige von ihnen:

Thomas Alva Edison machte über 1000 erfolglose Versuche, bevor er schließlich die Glühbirne erfand. Anstatt sich von den Fehlschlägen entmutigen zu lassen, gab er nie auf, versuchte es immer wieder und war am Ende erfolgreich.

Bevor sie mit Harry Potter weltberühmt wurde, war J. K. Rowling eine alleinerziehende Mutter, die von Sozialhilfe lebte. Ihr Manuskript wurde von mehreren Verlagen abgelehnt, bevor es schließlich ein Weltbestseller wurde.

Walt Disney wurde von einem Zeitungsredakteur gefeuert, weil er angeblich keine guten Ideen hatte. Später ging sein erstes Animationsstudio bankrott. Heute ist das Disney-Imperium mehrere Milliarden Dollar wert und jeder von uns kennt die wunderschönen Disney-Geschichten.

Was haben all diese Menschen gemeinsam? Eine unerschütterliche positive Einstellung und einen unermüdlichen Glauben an sich selbst. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, vertrauten sie zu jeder Zeit auf ihre Fähigkeiten und versuchten es so lange, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Und keine Niederlage hat sie davon abbringen können.

Was haben diese Geschichten aber mit Mathe zu tun? Vielen Menschen geht es im Hinblick auf die Mathematik so wie Thomas Alva Edison mit seiner Glühbirne. Sie versuchen es wieder und wieder, aber es will einfach nicht klappen. Immer wieder ist das Ergebnis falsch, die Erklärung des Lehrers ergibt keinen Sinn oder sie sitzen vor einer Aufgabe und wissen nicht, wie sie anfangen sollen, um sie zu lösen.

Auch wir hatten immer wieder Momente, in denen wir ein Thema nicht auf Anhieb verstanden haben. Zum Beispiel Aufgaben in Klassenarbeiten, bei denen wir nicht so-fort wussten, wie wir sie lösen sollten. Aber unsere positive Einstellung und der feste Glaube an uns selbst haben dazu geführt, dass wir es am Ende doch geschafft haben.

Wenn du ein Thema nicht auf Anhieb verstehst, dann liegt es nicht daran, dass du »kein Mathe kannst« und »zu untalentiert« zum Rechnen bist. Es liegt aber an dir, wenn du nach einem Rückschlag mit der Überzeugung »Ich kann’s einfach nicht« aufgibst. Du kannst dich auch dafür entscheiden, weiter am Ball zu bleiben und es so lange zu versuchen, bis es klappt.

Das ist nicht immer einfach, keine Frage. Es wird Momente geben, in denen du 4-mal versuchst, komplizierte Brüche zu kürzen, und es kein einziges Mal funktioniert. Momente, in denen dir deine Freunde und Bekannten sagen, dass sie es auch nie verstanden haben und man es einfach lassen sollte. Und genau das sind die Momente, in denen sich entscheidet, ob du zu der Person wirst, die es weiter versucht und dann versteht (Growth Mindset), oder ob du einfach aufgibst und dein Leben lang Angst vor Mathematik haben wirst (Fixed Mindset). Hinter 4 erfolglosen Versuchen, in denen du die Aufgabe nicht lösen konntest, wartet nämlich ein Aha-Moment beim 5. Versuch, der dazu führt, dass der Knoten platzt und du weitere Aufgaben auf Anhieb lösen kannst.

Mache dir Folgendes klar: Die Zeit, die du in eine Matheaufgabe investierst, ist nie umsonst. Sie bringt dir in jedem Fall eine Erkenntnis. Je mehr Wege du kennst, die nicht funktionieren, desto weniger Möglichkeiten bleiben übrig und unter ihnen ist der eine Weg, der funktioniert. Eine neue Matheaufgabe kannst du dir wie ein großes Labyrinth vorstellen. Einige haben einen guten Orientierungssinn und mit ein wenig Glück finden sie sofort den richtigen Ausgang. Andere müssen sich mühsam durch das Labyrinth kämpfen und brauchen sehr viel länger. Aber jedes Labyrinth hat einen Weg, der nach draußen führt, und wenn man es immer wieder versucht und neue Pfade ausprobiert, dann wird man ihn finden. Und das Beste ist: Bei jeder Rechenaufgabe zu einem bestimmten Thema wirst du – um bei unserer Metapher zu bleiben – wieder am selben Punkt des Labyrinths ausgesetzt, und mit der Zeit wirst du dich an die Pfade erinnern, die zum Ziel oder eben nicht zum Ziel führen. Irgendwann kennst du den Weg dann also im Schlaf.

Ein kleiner Tipp von uns: Manchmal bewirken Pausen wahre Wunder. Wenn du bei einer kniffligen Aufgabe einfach nicht auf die Lösung kommst, dann nimm dir die Zeit und gönn dir eine ausgiebige Pause, in der du deinen Kopf freikriegst. Aber Achtung: Pause ≠ Handy. Schau dir die Aufgabe erst dann noch einmal an, wenn du dich wirklich erholt und frisch im Kopf fühlst, und versuche es mit ein paar neuen Ansätzen. Du wirst dich, genau wie wir, wundern, wie viel so eine Pause ausmachen kann.

Du bist, was du denkst

Alle Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf grundsätzlichen Überzeugungen, die wir über uns selbst und die Welt um uns herum verinnerlicht haben. Während einige positiv sind und uns im Alltag helfen, wie etwa »Ich esse gesund, weil ich der Überzeugung bin, dass es mir dabei hilft, in meinem Alltag mehr Energie zu haben und ein langes Leben zu führen«, haben sich auch einige negative Glaubenssätze in unsere Köpfe eingeschlichen, die uns den Alltag erschweren. Ein solcher Satz könnte etwa sein »Ich kann kein Mathe«. Solche Überzeugungen haben viel stärkere und weitreichendere Auswirkungen auf unser Empfinden und unser Handeln, als wir glauben.

Das beste Beispiel dafür ist der Placeboeffekt. Während der heftigen Kämpfe des Zweiten Weltkriegs befand sich der amerikanische Militärarzt Dr. Henry Beecher in einem Feldlazarett, umgeben von verwundeten Soldaten. Als er ihnen Morphium verabreichen wollte, um ihre Schmerzen zu lindern, stellte er mit Entsetzen fest, dass sein Vorrat aufgebraucht war. In seiner Not griff er zu einer Kochsalzlösung und versicherte den Soldaten, es sei ein wirksames Schmerzmittel. Nach der Injektion berichteten, zu Dr. Beechers Erstaunen, viele von einer spürbaren Schmerzlinderung und das, obwohl sie nicht einen Tropfen Schmerzmittel erhalten hatten. Nur durch die Kraft ihrer Gedanken und Überzeugungen wurden ihre starken Schmerzen gelindert.[2]

Und nun stell dir einmal vor, was die negative Überzeugung »Ich kann kein Mathe« alles bei dir anrichten kann …

Deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und Handlungen, die wiederum deine Ergebnisse beeinflussen. Gehen wir einmal davon aus, dass deine feste Überzeugung ist, Mathe nicht zu können. Wie handelst du dann, wenn eine Matheaufgabe vor dir liegt, die du nicht auf Anhieb lösen kannst? Du wirst aufgeben. Denn warum solltest du noch mehr Zeit in die Aufgabe investieren, wenn du doch ohnehin kein Mathe kannst?! Das wäre ja nur Zeitverschwendung. Dieses Verhalten führt dazu, dass du das Thema tatsächlich nicht verstehen wirst, und das wiederum bestärkt deine Überzeugung, Mathe nicht zu können – ein Teufelskreis.

Stell dir vor, ein kleines Baby würde so denken und hätte die Einstellung »Ich kann nicht laufen«. Es hätte alles Recht der Welt dazu, denn schließlich ist es noch nie gelaufen. Mit dieser Überzeugung würde es nach den ersten erfolglosen Laufversuchen sofort wieder aufgeben, denn die Misserfolge haben es ja nur in seiner Überzeugung bestätigt. Das Ergebnis: Das Baby wird nie laufen lernen. Wie aber sieht es in der Realität aus? Babys sehen bei all ihren Mitmenschen, dass diese laufen können, und werden bei jedem noch so kleinen Lauferfolg von ihren Eltern gelobt. Ihnen wird die feste Überzeugung mit auf den Weg gegeben, dass sie laufen lernen können. Und so versuchen sie es wieder und wieder. Zehnmal, hundertmal, tausendmal. Sie werden niemals aufgeben, denn sie sind der festen Überzeugung, dass sie es schaffen. Und was passiert am Ende? Sie können es tatsächlich. Und wenn kleine Kinder es lernen können zu laufen, dann kann auch jeder von uns es lernen, die Mathematik zu verstehen. Dahinter muss nur die feste Überzeugung stehen: »Ich kann Mathe!«

Jetzt weißt du auch, woher wir unseren Leitsatz »Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen!« haben. Wir sind fest von dieser Aussage überzeugt und möchten sie in den Kopf eines jeden Menschen bringen. Häufig reagieren die Leute aber kritisch darauf. »Warum erzählt ihr so einen Schwachsinn? Ich kenne genug Leute, die kein Mathe können.« Stell dir einmal vor, unser Motto wäre »Mathe können die meisten, wir wollen es beweisen«. Was würde dann bei Menschen passieren, die Mathe nicht auf Anhieb verstehen und ein paar Rückschläge einstecken müssen, bevor es ›klick‹ macht? Sie würden sich selbst zu den paar Menschen zählen, die Mathe scheinbar nicht können, und zu einem gewissen Zeitpunkt aufgeben. Mit der Überzeugung »Mathe kann jeder!« möchten wir keinen Freiraum zum Aufgeben lassen und jeden Einzelnen von Anfang an dazu motivieren, mit der richtigen Überzeugung in Mathe durchzustarten.

Gehst du nämlich erst einmal davon aus, dass du Mathe kannst, sieht der Kreislauf plötzlich ganz anders aus. Mit dieser Überzeugung wirst du weitermachen, auch wenn du nicht sofort die Lösung zu einer Aufgabe findest. Und genau dieses Weitermachen führt am Ende dazu, dass du das Thema verstehst und die Überzeugung »Ich kann Mathe« in Form einer Aufwärtsspirale immer weiter bestärkst.

Tipps für Eltern

Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig, einem Kind von Anfang an die richtigen Überzeugungen mit auf den Weg zu geben. Sätze wie »Ich konnte auch schon kein Mathe« oder »Ich habe Mathe damals gehasst« brennen sich in die Köpfe der Kinder ein und lassen eine große mentale Hürde entstehen, die in ihrer Folge zu viel Kummer, Bauchschmerzen und Streit in der Familie führen kann. Und das möchten weder Eltern noch Kinder.

Wir haben solche Sätze glücklicherweise kein einziges Mal von unseren Eltern gehört. Mathe wurde uns von klein auf als etwas Spannendes, Spaßiges verkauft. Beispielsweise hat Josef schon im jungen Alter die Quersumme von Zahlen auf Autokennzeichen mit seiner Familie um die Wette gebildet. Das gibt Kindern erste motivierende Anknüpfungspunkte mit der Mathematik, die sich auf ihre Grundeinstellung auswirken. (Außerdem hält es sie auf langen Autofahrten beschäftigt ;-).)

Es hilft also enorm, wenn nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern eine von Grund auf positive Einstellung haben – auch wenn es um Mathematik geht. Denn ob Eltern es wollen oder nicht, jede Äußerung gegenüber ihren Kindern hat große Auswirkungen – bewusst oder unbewusst. Das zeigt auch das folgende Experiment.

Das Rattenexperiment

Dr. Robert Rosenthal, ein deutschamerikanischer Psychologe mit scharfem Auge für die Nuancen des menschlichen Verhaltens, beschäftigte sich bereits in den 1960er-Jahren mit einem ungewöhnlichen Forschungsgegenstand: Ratten. Dazu führte er ein höchst interessantes Experiment durch, in dem er Studierende in zwei Gruppen einteilte und ihnen Ratten aushändigte.

Der einen Gruppe wurde gesagt, sie hätten »besonders intelligente« Ratten erhalten, die beim Lotsen durch ein Labyrinth hervorragend abschneiden würden. Der anderen Gruppe erzählte man, ihre Ratten seien »durchschnittlich« und könnten nicht so schnell durch das Labyrinth gelotst werden. In Wirklichkeit aber hatten alle Ratten den gleichen Gen-Stamm und wurden zufällig verteilt. Die Studierenden wurden dann aufgefordert, ihre Ratten so schnell wie möglich durch eine Reihe von Labyrinthen zu führen. Das Ergebnis? Die Ratten, von denen angenommen wurde, dass sie intelligent waren, schnitten tatsächlich besser ab als die »durchschnittlichen« Ratten. Aber warum? Wenn doch alle Tiere gleich waren? Die Antwort lag in den Händen der Studierenden. Ihre Erwartungen hatten die Interaktion mit den Ratten unbewusst beeinflusst.[3] Warum aber haben Gedanken und Überzeugungen einen so großen Einfluss auf unser Handeln und dessen Folgen? Um diese Frage zu beantworten, kannst du dir selbst eine andere Frage stellen: Hast du gerne recht? Wahrscheinlich ja, denn ist es nicht ein wunderschönes Gefühl, wenn dir jemand zustimmt? Auch unser Gehirn mag es, recht zu haben. Wenn es von etwas überzeugt ist, dann sucht es fleißig Beweise für diese Überzeugung.

Dazu passt ein kurzes Experiment. Nimm dir jetzt 10 Sekunden Zeit, um dir so viele weiße Gegenstände wie möglich in deiner Umgebung zu merken … Nun schließe deine Augen und nenne so viele Gegenstände, wie du dir merken konntest. Wenn du das gemacht hast, schließe deine Augen sofort erneut und nenne nun so viele schwarze Gegenstände, wie du kannst. Nun schaue dich noch einmal in deiner Umgebung um und achte darauf, wie unglaublich viele schwarze Gegenstände es dort gibt, die du nicht wahrgenommen hast, weil du dich auf die weißen Gegenstände konzentriert hast. Genau nach demselben Prinzip filtert unser Gehirn auch unsere Umgebung im Hinblick auf unsere Überzeugungen und Erwartungen. Wenn deine Überzeugung lautet »Ich kann kein Mathe«, dann wird dein Gehirn auch nur die Indizien wahrnehmen, die dafür sprechen, dass du es nicht kannst. Wenn du allerdings deinen Blickwinkel und deine Überzeugung änderst und fest daran glaubst, dass du Mathe kannst, dann wirst du plötzlich viele Indizien wahrnehmen, die dafür sprechen, dass du es tatsächlich kannst. Hier eine kleine Starthilfe von uns: