Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

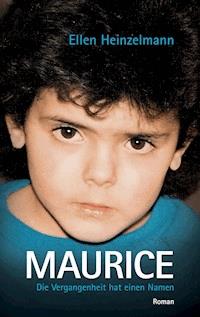

Andrea Falcon kann zufrieden sein. Sie ist glücklich verheiratet mit Norman, hat zwei niedliche Töchter und lebt in einem großen Haus in Binningen, Basel-Landschaft. Eine Welt bricht für sie zusammen, als Norman ihr, ohne jegliche Vorahnung, von seinem Sohn beichtet, der das Resultat eines amourösen Abenteuers vor acht Jahren während eines Workshops in Montpellier ist und von dem er bis dato nichts wusste. Damals waren sie und Norman zwar noch nicht verheiratet aber schon als Paar zusammen und so fühlt Andrea sich schändlich betrogen. Von einem Tag auf den anderen verändert sich ihr Leben dramatisch, als der Junge namens Maurice auch noch in der Familie in Binningen leben soll. Ihre Ehe droht langsam aber sicher zu zerbrechen. Zur gleichen Zeit kursieren in den Medien Nachrichten über kriminelle Machenschaften in der Region von Basel-Landschaft. Es geht um Drogen und Mord. Eigentlich zwei ganz verschiedene Geschichten, die am Ende dennoch auf unerwartete Weise zusammenlaufen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Autorin

Ellen Heinzelmann, Fachfrau für Marketing und Kommunikation, wurde 1951 im Kreis Waldshut geboren. Während ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit - zuletzt als Marketing- und PR- Verantwortliche in einer Organisation des öffentlichen Rechts in Basel - übersetzte sie Texte vom Deutschen ins Französische und Englische, wirkte als Dolmetscherin bei Vertragsverhandlungen in Paris. Sie schrieb viele Artikel in Fachzeitschriften und Heimatbüchern, war Redakteurin eines offiziellen, branchenbezognenen Vereinsorgans, entwarf Broschüren und Werbematerialien und organisierte umfangreiche geschäftliche Events. Sie lektorierte Fremdtexte und wirkte als Ghostwriterin. Die geschriebene Sprache hatte schon in früher Kindheit große Faszination auf sie ausgeübt. Heute, nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben, ist sie ihrer Berufung gefolgt. Mit ihrem Debütroman "Der Sohn der Kellnerin", eine nicht alltägliche Geschichte, startete sie 2011 ihre Schriftstellerlaufbahn und nahm ihre Leser gleich mit auf eine emotionale Reise.

www.ellen-heinzelmann.de

Das Buch

Andrea Falcon kann zufrieden sein. Sie ist glücklich verheiratet mit Norman, hat zwei niedliche Töchter und lebt in einem großen Haus in Binningen, Basel-Landschaft. Eine Welt bricht für sie zusammen, als Norman ihr unerwartet von seinem Sohn beichtet, der das Resultat eines amourösen Abenteuers vor acht Jahren während eines Workshops in Montpellier ist und von dem er bis dato nichts wusste. Damals waren sie und Norman zwar noch nicht verheiratet aber schon als Paar zusammen und so fühlt Andrea sich schändlich betrogen. Von einem Tag auf den anderen verändert sich ihr Leben dramatisch, als der Junge namens Maurice auch noch in der Familie in Binningen leben soll.

Ihre Ehe droht langsam aber sicher zu zerbrechen. Zur gleichen Zeit kursieren in den Medien Nachrichten über kriminelle Machenschaften in der Region von Basel-Landschaft. Es geht um Drogen und Mord. Eigentlich zwei ganz verschiedene Geschichten, die am Ende dennoch auf unerwartete Weise zusammenlaufen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

29. Juni 1996

Danksagung

1

»Falcon!«

»Spreche ich mit Dr. Norman Falcon?«, ertönt eine ruhige Stimme mit französischem Akzent am anderen Ende der Leitung.

»Ja, und wer sind Sie?«, erwidert Norman.

»Oh, entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Leroy, Gérard Leroy …«, antwortet der Fremde und bevor er weiterreden kann, fährt Norman etwas ungeduldig mit der nächsten Frage weiter: »Und, was kann ich für Sie tun, Monsieur Leroy?«

»Ich habe ein Anliegen, das ich unbedingt mit Ihnen besprechen müsste. Könnten wir vielleicht …« Und wieder wird er von Norman unterbrochen. »Dann sagen Sie mir bitte, was Ihr Begehr ist! Ich habe nicht viel Zeit.«

»Nun, ich weiß nicht … ich denke, das Telefon eignet sich nicht dafür, ein … na ja, sagen wir mal ein brisantes Anliegen an Sie heranzutragen. Könnten wir uns heute oder morgen irgendwo treffen?«, erklärt Leroy etwas geheimnisvoll.

»Monsieur Leroy, ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit wildfremden Menschen zu treffen, um mich mit diffusen Themen auseinanderzusetzen. Wenn Sie mir nicht sagen können, worum es sich handelt, dann betrachte ich dieses Gespräch jetzt als beendet.«

»Oh nein, bitte nicht Monsieur Falcon. Legen Sie bitte nicht auf. Es ist wirklich sehr wichtig. Genügt es Ihnen, wenn ich Ihnen sage, dass es sich um Nathalie Marchand handelt?«, erwidert der Anrufer mit beschwörender Stimme.

›Nathalie Marchand‹ hämmert es in Normans Kopf. ›Nathalie Marchand.‹ Plötzlich bilden sich auf seiner Stirn kleine kalte Schweißperlen, so als fühle er sich bei einem schlimmen Streich ertappt. ›Oh mein Gott, Nathalie … ‹ Der Nachname klang für ihn für einen Moment fremd, denn sie hatten sich, nachdem sie sich damals näher kennengelernt hatten nur noch beim Vornamen genannt. Doch diese Erinnerungslücke dauerte wirklich nur einen kurzen Moment, für die Dauer eines Wimpernschlags, nämlich nur so lange, bis er vor seinem geistigen Auge das Namensschild am Revers ihres Kostüms sah. ›… wie lange ist das her?‹

»Monsieur Falcon? Sind Sie noch da?«, fragt Leroy in Normans Schweigen hinein.

»Ja, ja, ich bin noch da. Ich überlegte gerade. Ich begegnete nur einmal einer Nathalie, eine Französin aus Montpellier«, erwidert Norman etwas verlegen, als müsse er vor dem Anrufer etwas verbergen.

»Ja, es war Oktober 1987, FAO-Workshop in Montpellier.«

Als wüsste er es nicht schon selbst genau. So etwas vergisst man nicht. Normans Blick entfernt sich, als würde er geistig in die Vergangenheit reisen. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dieser Workshop der United Nations Food and Agriculture Organization. Nathalie war Dolmetscherin und dort im Organisations-Komitee tätig. Sie fungierte während der Veranstaltung als Hostess, die die internationalen Workshop-Teilnehmer betreute.

Wieder wird er durch den Anrufer aus seinen Gedanken gerissen.

»Monsieur …?«

Norman zuckt zusammen.

»Wie sieht es aus, Monsieur Falcon? Können wir uns treffen?«, hakt Leroy nach. Er spricht ein perfektes Deutsch, das durch den französischen Akzent einen besonderen Charme erhält.

»Okay, ja … ähm, nein … natürlich nicht. Sagen Sie mir erst warum wir uns so dringend treffen müssen. Ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen bezüglich Nathalie Marchand zu besprechen hätte. Ich traf sie nur kurz in Montpellier, danach nie mehr wieder. Ebenso wenig standen wir in Kontakt miteinander, weder schriftlich noch telefonisch.« ›Dennoch bringen die Gedanken an Nathalie dein Blut in Wallung‹, denkt er über sich selbst genervt. ›Mensch Norman, du bist doch kein unbeholfener, frisch verliebter kleiner Junge mehr. Benimm dich wie ein Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht ‹, versucht er sich selbst in Gedanken zur Raison zu bringen.

»Ich bin ein guter Freund und Anwalt von Nathalie und sie hatte mich beauftragt, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Bitte, Monsieur Falcon, können wir uns heute sehen?«, fleht Leroy.

»Ich verstehe nicht, warum Nathalie nicht selbst mit mir in Kontakt tritt, wenn sie mir etwas so Dringliches zu sagen hat und schickt stattdessen Sie vor?«, fragt Norman nun wieder etwas gefasster.

»Das möchte ich Ihnen gerne unter vier Augen erklären, Monsieur. Es ist sehr wichtig. Geht es Ihnen vielleicht heute Mittag oder heute Abend?«

Norman räuspert sich etwas unwillig. Eigentlich hatte er keine Lust, sich auf etwas einzulassen, das so mysteriös an ihn herangetragen wird. Doch auf der anderen Seite ist er irgendwie auch neugierig geworden. »Also gut … heute Mittag«, sagt er schließlich zu, »aber nur kurz, für die Dauer eines Mittagessens.«

»Das reicht lange hin. Ich danke Ihnen Monsieur. Und wo wollen wir uns treffen?«, antwortet der Fremde nun erleichtert.

»Kennen Sie das Restaurant Bajazzo in der Clarastraße?«

»Oh, das trifft sich gut, Monsieur, ich logiere hier im Hotel Europe, über dem Restaurant.« Er hatte bewusst dieses Hotel gewählt, weil es sich ganz in der Nähe von Normans Firma befindet. »Welche Uhrzeit? Ich könnte gleich einen Tisch für zwei Personen reservieren lassen.«

»Gut. Ich werde um ca. zwölf Uhr dreißig da sein, plus/ minus fünf Minuten.«

Sie beenden ihr Gespräch. Doch bevor Norman sich weiter an seine Arbeit macht, sitzt er einen Moment gedankenverloren da und starrt vor sich hin. Sein Blick fällt auf das Foto, das vor ihm auf seinem Schreibtisch steht. Es zeigt seine Frau Andrea, eine interessante Frau mit markanten ausgeprägten Gesichtszügen, rotbraunen Haaren und grünbraunen Augen sowie die beiden fünfjährigen Töchter Sarah und Laura. Die beiden eineiigen Zwillinge gleichen sich aufs I-Tüpfelchen. Ihre kastanienbraunen Locken tragen sie zu Schwänzen links und rechts über den Ohren zusammengenommen. Das Foto wurde dieses Jahr im Vergnügungspark Rust aufgenommen. Seine Familie mutet an wie eine Bilderbuchfamilie, um die ihn so mancher Kollege beneidet. Er schätzt sich überaus glücklich, denn alles in seinem Leben lief bis jetzt erfolgreich, immer schnurgerade aufwärts. Er liebt Andrea und seine Kinder und sie bewohnen ein schönes großes Haus am Neuhofweg in Binningen, schlechthin bekannt als Millionenhügel der Region. Er hatte das Haus über eine Immobilienfirma kurz vor seiner Hochzeit mit Andrea 1989 zu einem guten Preis erstanden, denn die Voreigentümer verließen die Schweiz sehr überraschend und wollten das riesige Haus möglichst schnell loswerden.

Doch schon bevor Norman eine Familie gründete, verlief sein Leben angenehm, gradlinig und störungsfrei. Aufgewachsen in Princeton, New Jersey, erlebte er eine behütete Kindheit. Dann startete der äußerst begabte Junge eine beispielhafte Karrierelaufbahn. Sämtliche Auszeichnungen außerordentlicher Leistungen während der Schulzeit vereinte er auf sich. Während seines College-Studiums erntete er für seine Projektarbeit in Agricultural Sciences die Auszeichnung First Class Honors und das College beendete der 23Jährige ebenso erfolgreich mit dem Bachelors Degree in Microbiology, und wie sollte es auch anders sein, mit einem Special Award. Das anschließende Studium im Fach Microbiology an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Princeton University absolvierte er in vier Jahren. Seine Inaugural-Dissertation erhielt die Auszeichnung ›with greatest honor‹, was dem ›summa cum laude‹ entspricht. Im Anschluss daran ging er in die Forschung. 1981 kam er 28jährig über seinen Arbeitgeber, die Sitravon AG Princeton, in die Muttergesellschaft nach Basel, in der er heute arbeitet. Schon ein Jahr später lernte er die aus Freiburg im Breisgrau stammende Andrea kennen und es war Liebe auf den ersten Blick. Sieben Jahre später heirateten sie und die Geburt der Zwillinge im darauffolgenden Jahr machte ihr Glück perfekt. Andrea gab ihren Job als Fachreferentin Anglistik an der Unibibliothek Basel auf. Obwohl Norman als Mikrobiologe, genügend verdient, um gut leben zu können, übersetzt Andrea von zu Hause aus, neben ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter, wissenschaftliche Texte vom Deutschen ins Englische und umgekehrt, um nicht aus der Übung zu kommen, zumal sie in ein paar Jahren ihren Beruf wieder aufnehmen will.

Alles lief bestens … bis jetzt. Ein ungutes Gefühl beschleicht ihn. Was will dieser Franzose von ihm? Was will Nathalie von ihm? Er schreckt plötzlich aus seinen Gedanken hoch, als das Telefon erneut klingelt. Es ist Regula Studer seine junge Assistentin: »Hallo Norman, ich bin's, Regula, du wolltest um neun Uhr bei uns unten in der Forschung sein. Wir warten seit einer guten Viertelstunde auf dich.«

»Ach du meine Güte«, Norman blickt auf die Wanduhr über der Türe. Fast zwanzig nach neun. »Sorry, ich war so vertieft und … ich komme … gleich, in zwei Minuten bin ich da.«

Er steht auf und geht zur Tür. Irgendwie fühlen sich seine Beine bleiern an.

2

Als Norman beim Restaurant Bajazzo im Europe Hotel ankommt, sieht er schon von außen einen einzelnen Herrn am letzten Zweiertisch sitzen. Sie wechseln durch die Scheibe einen flüchtigen Blick und beide wissen in diesem Moment schon, dass es sich jeweils um die Person des Spontantreffens handelt. Norman geht schnurstracks auf den Tisch zu und sofort erhebt sich der dort wartende Gast, ein mittelgroßer, gepflegt aussehender Herr in den Vierzigern.

»Monsieur Leroy?«, sagt Norman mit leicht angehobener fragender Stimme, während er ihm seine Hand entgegenstreckt.

»Oui, Monsieur Falcon, ich bin Gérard Leroy. Ich danke Ihnen, dass Sie so spontan zugesagt haben. Setzen Sie sich doch bitte. Ich habe dem Kellner gesagt, dass er gleich kommen soll, sobald mein Gesprächspartner, also … ähm Sie … da sind.«

»Nun, ich bin gespannt, was Sie mir zu erzählen haben, das so unaufschiebbar dringend zu sein scheint«, antwortet Norman höflich und nimmt am Tisch seines Gesprächspartners Platz. Er betrachtet sein Gegenüber sehr genau. Er muss gestehen, dass dieser gepflegte Herr sehr gut aussieht. Das dunkle, graumelierte Haar und die ebenso dunklen Augen, die interessiert durch eine schwarzgerahmte Brille schauen, sein dunkler Anzug, der nicht von der Stange gekauft worden zu sein scheint, geben ihm ein Aussehen von auffallend ausgesuchter Eleganz. Er hatte ihn sich nach dessen leicht unterwürfig anmutenden Telefongespräch anders vorgestellt. Auch Leroy studiert sein Gegenüber sehr aufmerksam. Für diesen Moment herrscht ein fast beklemmendes Schweigen zwischen den beiden.

»Angenehm, Sie kennenzulernen«, eröffnet nun Leroy das Gespräch, »Sie entsprechen exakt Nathalies Beschreibung, sofern ich das in der Kürze beurteilen darf, und …«, weiter kommt er nicht, denn der Kellner tritt an den Tisch der beiden. »Guten Tag die Herren. Was darf ich Ihnen servieren?«, fragt er mit einer leichten Verbeugung.

»Haben Sie bezüglich des Mittagessens schon eine Wahl getroffen Monsieur Leroy«, fragt Norman höflich.

»Oh nein, ich habe auf Sie gewartet und dachte, Sie als Einheimischer könnten mir sicher eine Empfehlung geben«, antwortet Leroy wieder in diesem distinguiert höflichen Tonfall.

Norman blickt zum Kellner und fragt ihn, wie er es immer tut, wenn er hier essen geht: »Was können Sie mir heute empfehlen, Luca?«

»Als Vorspeise empfehle ich Ihnen Onion Soup Gratinée avec Crouton & Gruyère, anschließend Entrecôte à votre choix Café de Paris, mit einem Salatbouquet und Pommes dauphines.«

»Hört sich gut an. Monsieur Leroy möchten Sie sich dieser Empfehlung anschließen oder lieber etwas anderes aus der Karte aussuchen?«, fragt Norman, bevor er seine Bestellung aufgibt. »Ich berate Sie natürlich gerne.«

»Nein, das passt wunderbar. Ich nehme gerne den Menu-Vorschlag.«

»Gut, Luca, bringen Sie uns zweimal den Menu-Vorschlag.

Als Wein dazu bringen Sie uns bitte einen Château de Capitoul les Rocailles rouge aus dem Languedoc, es sei denn Sie haben eine andere Empfehlung.«

»Ihre Weinauswahl passt hervorragend Herr Falcon. Sie sind ein ausgezeichneter Kenner. Bevorzugen Sie noch einen Aperitif vor dem Essen? Vielleicht einen Martini oder …«, mit Blick zum Franzosen, »… einen Pastis 51?«

Norman bestellt sich noch den Martini und Leroy einen Pastis 51.

Nachdem der Kellner gegangen war, blickt Norman Leroy neugierig an, in Erwartung dessen, was dieser ihm zu erzählen hat. Leroy reagiert sofort.

»Monsieur Falcon, bevor ich anfange zu erzählen, nehmen Sie bitte dieses Schreiben von Nathalie. Dann ergibt für Sie alles, was ich mit Ihnen im Nachhinein besprechen will einen Sinn«, sagt er und überreicht Norman ein verschlossenes Couvert.

Norman blickt Leroy verständnislos in die Augen. Er wendet den Blick auch nicht ab, als er das Couvert öffnet. Während er dem Umschlag drei zusammengefaltete Blätter entnimmt, beschleunigt sich sein Herzschlag. Ja, er muss sich selbst eingestehen, dass er innerlich ziemlich erregt ist, als er die Blätter auseinanderfaltet und plötzlich Nathalies Handschrift erkennt. Leroy beobachtet ihn aufmerksam, als Norman den Brief liest.

»Mon cher Norman«

Schon bei dieser Anrede schlägt Normans Herz bis zum Hals. Er glaubt Nathalies schöne dunkle Stimme mit dem sympathischen französischen Akzent zu hören und er fühlt einen Kloß im Hals, den er herunterzuschlucken versucht. Doch sein Hals fühlt sich wie zugeschnürt an.

»Wenn Du diese Zeilen liest, bin ich nicht mehr. Die Tatsache, dass Du meinen Brief in dieser Minute in Deinen Händen hältst, zeigt, dass du Monsieur Leroy, den Überbringer meines letzten Willens, nicht abgewiesen hast. Dafür danke ich Dir.«

›Letzter Wille‹, schießt es Norman durch den Kopf. ›Oh mein Gott‹.

»Ich habe Dich seit unserer Begegnung im Oktober 1987 nie vergessen und die wunderschönen Erinnerungen unserer kurzen leidenschaftlichen Begegnung tief in mir drinnen, wie einen wertvollen Schatz aufbewahrt.

Ja, als sich unsere Wege damals trennten, wusste ich, dass unsere Begegnung nichts weiter als ein kostbarer Augenblick im Kreislauf der Ewigkeit sein würde, ein kurzes Verharren, als würden alle Zeiger still stehen. Dieser Augenblick, er ging vorbei und hinterließ seine Spuren unauslöschlich in zwei Herzen, wovon eines schon versprochen war.

Ja, Du warst damals, wenn auch noch nicht verheiratet doch in festen Händen, wie Du es nanntest, und trotz dieses Wissens habe ich mein Herz und mich ganz Dir hingegeben. Ich wusste, dass der Abschied schmerzhaft sein würde, und dennoch wagte ich es, diesen Augenblick voll zu genießen. Er war zu verführerisch um ›nein‹ zu sagen.

Erinnerst Du Dich noch an diese wunderbar duftende dunkelrote Rose, die Du mir gabst und wie Du sagtest: ›Siehst du diese Schönheit und die Perfektion der Formen? Die Natur ist voll dieser makellosen Wunder. Ich vergleiche dich mit dieser Rose, Nathalie.‹

Ja Norman, diese Rose habe ich über die Jahre hinweg aufbewahrt. Auch wenn sie in der Zwischenzeit getrocknet ist und ihre Farbe den satten Glanz verloren hat, hat sie nichts von ihrer Schönheit eingebüßt und die süße Botschaft, die ich damit verbinde, hallte bis heute in mir nach.

Doch Du hast nicht nur eine unvergessliche Spur wundervoller Erinnerungen in mir hinterlassen, sondern auch wachsendes Leben. Während mein kleiner Junge, ich gab ihm den Namen Maurice, in mir heranwuchs, saß ich oft an dem Fleck in Palavas-les-Flots, wo wir in inniger Umarmung saßen und aufs Wasser schauten. Alles um uns herum war von der untergehenden Sonne so wunderbar angestrahlt, so als würde alles aus eigener Kraft von innen heraus leuchten. Wir hatten nicht viel gesprochen … die Stimmung war zu wundervoll, um sie zu verplaudern.

Meine Sehnsucht nach Dir hat mir in den darauffolgenden Jahren nie gestattet, mich an einen anderen Mann zu binden. Ich lernte zwar nach Dir noch einen sehr liebevollen Mann kennen, der meinen Sohn liebte und ein guter Vater für ihn geworden wäre. Er war ein feiner Mensch, der nicht nur schlichte Zuneigung, sondern wahre Liebe und Treue verdient hätte. Doch zu mehr als Freundschaft reichten meine Gefühle nicht aus, ohne dass ich mich als Betrügerin gefühlt hätte. Nie mehr in meinem Leben empfand ich diese Liebe und Leidenschaft, wie Du sie in mir zum Erwachen brachtest. So widmete ich meine ganze Zuneigung voll und ganz meinem geliebten kleinen Maurice, der Ende Juni sieben Jahre alt wurde.

Jetzt, im Anblick des Todes, da ich dieses Schreiben verfasse und anschließend bei meinem Freund und Anwalt Gérard Leroy hinterlegen werde, empfinde ich die Erinnerungen noch stärker denn je, und es schmerzt in meinem Herzen.

Es ist so schwer, Abschied zu nehmen. Ich bin erst 32 Jahre alt und der Krebs hat meinen Körper erbarmungslos zerstört, so dass mir der Arzt nur noch wenig Zeit lässt, die ich mit meinem geliebten Maurice verbringen darf. Ich habe Angst … Angst vor dem Sterben und Angst um Maurice, den ich alleine zurücklassen muss.

Glaube mir, mon Cher, in gesunden Tagen wäre ich nie auf die Idee gekommen, Dich zu behelligen. Es lag mir immer fern, in Deine Familie (ich nehme an, dass du in der Zwischenzeit eine Familie gegründet hast) einzudringen und etwas zu zerstören, was in Harmonie lebt. Aber nun, im Anblick des Todes quält mich die Sorge um Maurice … Dein Sohn.

Ich weiß, es ist viel verlangt, aber bitte, mon Cher, nimm Dich Deines Sohnes an. Erlaube ihm, in Deiner Familie eine unbeschwerte Kindheit zu erleben. Stoße ihn nicht von Dir. Er ist ein Kind der Liebe und in Liebe und Verständnis aufgewachsen. Ein Heim-Dasein würde seine kleine Seele zerstören. Ich habe, außer einer alten liebevollen Tante, leider keine Verwandten, denen ich meinen Schatz anvertrauen könnte, und so bleibt mir nur dieser Weg zu Dir als Alternative. Deine Frau wird bestimmt verstehen, wenn Du ihr die Einmaligkeit unserer Vereinigung vor Eurer Ehe, die uns so unerwartet traf und ebenso unerwartet nicht ohne Folgen blieb, erklärst. Sie hat ganz bestimmt ein gutes Herz und wird ein Kind nicht hoffnungslos seinem Schicksal überlassen. Ich habe Dich als gefühlvollen Mann mit Herzenswärme kennengelernt, der allem Schönen zugetan ist. Eine gefühllose Frau an Deiner Seite würde nicht zu Deinem Naturell passen, und ich denke, dass Du auch nie Dein Herz an jemanden ohne Einfühlungsvermögen verschenkt hättest, da bin ich mir sicher.

Ich flehe Dich an … es ist mein letzter Wille in meinem ach so kurzen Leben.

Deine Nathalie über den Tod hinaus

PS: Dieses Schreiben ist nur für Dich persönlich bestimmt Mein letzter Wille ist nochmals als offizielles Papier, gezeichnet und notariell bestätigt, hinterlegt.

Montpellier, 20. August 1995

Norman lässt den Brief auf den Tisch sinken. Er hatte gar nicht gemerkt, wie der Kellner zwischenzeitlich die beiden Aperitifs auf den Tisch stellte. Leroy hatte dabei den Kellner auch gebeten, den Wein erst auf sein Zeichen hin zu servieren.

Zutiefst erschüttert und mit feuchten Augen starrt Norman aus dem Fenster. Stumm blickt er auf die grüne Straßenbahn der Basler Verkehrsbetriebe und die Menschen die am Fenster vorbeiziehen. Ja, an jedes Detail von damals erinnert er sich, so als wäre es erst gestern gewesen. Er war wie verzaubert von dieser schönen, außergewöhnlichen Frau. Alles an Nathalie war einzigartig und wunderschön. Ihre schönen dunkelbraunen Augen, ihr sinnlicher Mund, das volle schwarze lockige Haar, ihr Schöngeist, ihre romantische Ader zogen ihn förmlich in ihren Bann. Die Art, wie sie alltägliche Begebenheiten betrachtete, wie sie darüber sprach, gab allem eine Schönheit, Reinheit und Lebendigkeit. Sie hatte eine ausdrucksvolle, schwärmerische, ja manchmal sogar fast poetische, bilderreiche Sprache.

Eine andere Seite von Nathalie war sehr nachdenklich und zuweilen betrübt, wenn es um ein trauriges Schicksal eines oder vieler Menschen ging. Sie verabscheute jede Gewalt. Norman erinnert sich noch zu gut, wie sie anlässlich des Suizids des ehemaligen Hitler Stellvertreters Rudolf Hess - wie sie beide damals auf das im August vorgefallene Ereignis kamen, erinnert er sich nicht mehr - ziemlich aufgewühlt war und gesagt hatte: ›Ein verkommener, verrohter Mensch als Feind des Lebens kann sich des irdisch Stofflichen bemächtigen. Doch der Geist des Verfolgten und Gefolterten bleibt unsterblich, seine Reinheit und Schönheit unvergänglich. Er bleibt für irdische Grausamkeit unantastbar. Die Geschichte sollte uns gelehrt haben. Die Welt hat zu entscheiden, ob sie das Irdische als Ort der Gewalt und Trübsal oder lieber rein und lebendig halten will. Genau hier sollte sie ansetzen und Letzteres standhaft verteidigen.‹

Er erinnert sich noch, wie überrascht er war, diese Worte aus dem Munde einer 24Jährigen zu hören.

Und dieser wertvolle Mensch, diese ungewöhnliche Frau, soll nicht mehr existieren? Ihre Stimme verstummt und ihre Schönheit der Zerstörung durch den Fraß der Verwesung anheimgestellt? Wie wahr sie doch gesprochen hatte: ›der Geist bleibt unsterblich, seine Reinheit und Schönheit unvergänglich.‹ Genauso schön und rein sind seine Erinnerungen an sie.

Leroy schweigt, denn er, der Nathalie sehr gut kannte und der sich über die Gefühle, die Menschen um sie herum bewegten, sehr wohl bewusst ist, kann sich gut vorstellen, was in Norman jetzt in diesem Moment vorgeht, auch wenn er den Wortlaut dieses privaten Schreibens nicht kennt. Doch aufgrund des Wissens über Nathalies Natur kann er sich sehr gut ausmalen, dass das Schreiben erschütternd sein muss.

Erst als Norman ihn durch einen dünnen Schleier von Tränen anschaut, beginnt er zu sprechen.

»Ich kann Ihnen sehr gut nachfühlen, Monsieur, und Sie brauchen sich Ihrer Tränen nicht zu schämen. Es ist nicht einfach eine solch bittere Kost zu verdauen. Auch ich hatte schwer daran zu tun, mich von Nathalie für immer verabschieden zu müssen.«

»Wann … wann ist sie …?« Norman unterbricht den Satz, weil er das Unumstößliche nicht aussprechen kann. Doch Leroy versteht und beantwortet die begonnene Frage: »Vor knapp zwei Wochen. Am 30. August.«

Norman schaut auf die Datumsanzeige seiner Uhr. Heute ist der 11. September. Er ergreift sein Glas Martini und leert es in einem Zug, während sein Blick durch alles hindurchzugehen scheint. Auch Leroy nimmt jetzt einen Schluck von seinem Pastis. Dann greift er in die Innentasche seines Jacketts und nimmt eine Brieftasche hervor, der er eine kleine Passepartout-Klappkarte entnimmt. »Ich soll Ihnen das hier geben«, sagt er und reicht sie Norman über den Tisch hinweg. Norman klappt sie auf und blickt direkt in das Gesicht eines kleinen Jungen mit dunklen Augen und vollem, wuscheligem Haar. Der Blick des Jungen ist sehr ernst. Es ist ein Blick, der zu verstehen und der seinem Alter vorauszueilen scheint. Der Ausschnitt des Passepartouts ist golden umrandet. Links in der Klappe steht ebenso in goldenen Lettern: ›Maurice Cédric Marchand, né le 29 juin 1988‹. Cédric … natürlich, hatte sie diesen Namen gewählt. Das ›C‹ des Zweitnamens war eine ihrer vielen Gemeinsamkeiten. Und, dass es auch gleichzeitig sein eigener Zweitname ist, war für Nathalie wohl eine Selbstverständlichkeit.

Norman blickt auf zu Leroy. Er ist im Moment zu verwirrt, als dass er vernünftig Stellung dazu nehmen könnte. Er sagt nur: »Ich bin sprachlos.« Er schüttelt den Kopf, als wolle er sich selbst aus einem Traum herausholen. »Es ist grad ein bisschen viel auf einmal«, sagt er, während er seinen Blick wieder auf das Foto richtet.

Leroy gibt dem Kellner unauffällig ein Zeichen, dass er den Wein servieren soll. Zu Norman gewandt sagt er: »Lassen Sie sich Zeit. Ich weiß, dass die Situation nicht einfach für Sie ist.«

»Nicht einfach? Welche Untertreibung?«, antwortet Norman mit einem niedergeschlagenen Ausdruck. Sein Zug um die Mundwinkel wirkt im Moment ungewöhnlich hart und er fügt hinzu: »In diesen …«, er schaut auf die Uhr, »… in diesen fünfzehn Minuten wurde mein Leben in den Grundfesten erschüttert, weil ich gerade mal eben Vater eines siebenjährigen Sohnes geworden bin. In diesen fünfzehn Minuten wurde mir vor Augen geführt, dass ich eine wunderbare Frau ihrem Schicksal überließ, obwohl sie mir damals sehr viel bedeutet hatte. Ich erfuhr, dass diese Frau, die wegen oder trotz ihrer Liebe zu mir schwieg, um mein Leben zu schützen und die dabei nicht klagte; dass diese einmalige Frau diese Welt auf so tragische Weise verlassen musste. In diesen fünfzehn Minuten wurde ich schmerzlich daran erinnert, dass ich einmal meinen Prinzipien untreu wurde, weil ich einfach schwach war, mich dabei nicht einmal schlecht fühlte, weil es im Moment einfach richtig war, und dass ich danach nicht dazu stand. Ich blicke zurück auf mein Leben, das ich bisher führte und das Glück, das ich empfinden durfte, ohne mich um Nathalie gekümmert zu haben, und muss jetzt mit ansehen, wie die ganze Unbeschwertheit, die Zufriedenheit in der Umgebung dieses gesicherten Lebens und die Geborgenheit meiner Familie in diesem Moment ins Wanken zu geraten, gar zu zerbrechen drohen. Und Sie reden von ›nicht einfach‹?«

»Verzeihen Sie mir diesen Fauxpas Monsieur. Es war ungeschickt von mir.«

Norman merkt, dass er eben etwas zu schroff reagiert hatte und fügt beschwichtigend hinzu: »Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Monsieur Leroy. Sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie müssen verstehen … nun, ich brauche Ihnen ja nicht zu erzählen, dass …«

In diesem Moment nähert sich der Kellner dem Tisch, stellt die Weingläser hin, präsentiert in Richtung Norman das Etikett der Weinflasche und weist auf die Region und den Jahrgang hin. Nachdem Norman genickt hatte, entkorkt er die Flasche, betrachtet kurz den Korken, riecht daran, bevor er Norman einen kleinen Schluck ins Weinglas einschenkt. Jede der nachfolgenden Handlungen von Norman scheint monoton und wie von einer erlernten Rolle abzuspulen. Er hält das Glas gegen das Licht, um die Farbe des Weins zu betrachten, riecht daran, schwenkt, riecht nochmals, kostet, behält das Tröpfchen darauf genießerisch einen Moment im Mund, schluckt und nickt dem Kellner erneut zu, der zuerst Leroys dann Normans Glas füllt und den Tisch mit einer leichten Verbeugung und einem »zum Wohl die Herren« verlässt.

Beide heben das Glas, prosten sich schweigend mit einem Kopfnicken zu und trinken. Gleich darauf folgen die Vorspeise und schließlich der Hauptgang. Sie reden während des Essens nur wenig. Bei diesen paar wenigen ausgetauschten Worten erfährt Norman, dass Maurice im Moment in Paris bei Leroys Schwester, Valérie Petitjean, wohnt, dass der Junge zweisprachig aufwuchs, ein stilles, in sich gekehrtes und hoch intelligentes Kind ist, und dass er sich jetzt, nach dem Tod seiner Mutter, noch mehr in sein Inneres, wo niemand Zutritt hat, zurückgezogen hatte, und dass es viel Einfühlungsvermögen bedürfe, das Kind wieder aus dem Schneckenhaus, in das es sich einnistete, herauszuholen.

»Nach Ihrer Beschreibung scheint Maurice sehr viel von seiner Mutter mitbekommen zu haben«, stellt Norman fest.

»Oh ja«, bestätigt Leroy, »das hat er. Doch er hat auch viel von Ihnen, sofern ich dies aus meiner Warte, so kurz nach unserem Kennenlernen, beurteilen darf.«

Er macht eine kurze Pause und fährt fort: »Vielleicht sollten Sie wissen, dass Maurice nicht unvermögend ist. Nathalie hat ihm ein stattliches Erbe hinterlassen, das ich bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr verwalte.«

Dann folgt wieder Schweigen und Norman betrachtet immer wieder das Foto. Er fühlt sich hilflos. Was erwartet Leroy jetzt von ihm? Erwartet er jetzt sofort eine Antwort, wie es weitergehen soll?

Als habe Leroy Normans Gedanken gelesen, sagt er: »Monsieur, Sie müssen nicht gleich jetzt eine Entscheidung treffen. Das wäre wirklich zu viel verlangt. Ihre Familie muss schließlich auch behutsam vorbereitet werden. Doch ich bitte Sie, lassen Sie bei Ihrer Reflexion über die weitere Zukunft des Kindes dessen Psyche nicht unberücksichtigt. Denken Sie daran, ob es verantwortbar wäre, dieses Kind hinter den Mauern eines Kinderheimes zu verwahren. Bedenken Sie auch, bevor Sie eine Unterbringung in einem Internat erwägen, auch wenn es sich um eine Anstalt der noblen Gesellschaft handeln würde, was dies für die Entwicklung dieses sensiblen, hochbegabten Kindes bedeuten könnte. Dies einfach als Anstoß, damit Sie als Vater die richtige, verantwortungsvolle Entscheidung treffen können.«

Das war ziemlich deutlich und klar. Norman hatte verstanden. Dieser Leroy hatte ihn soeben ganz subtil an seine Vaterrolle erinnert, an sein Verantwortungsbewusstsein appelliert. Dieses Kind ist aus seinem Fleisch und Blut, daran gibt es nichts zu rütteln. Erst wollte er Leroy daran erinnern, dass er nicht nur auf eine einzige Psyche Rücksicht zu nehmen habe, also nicht nur auf die des Kindes, sondern auch auf die seiner Frau und seiner beiden Töchter. Aber mit Leroys letztem Hinweis auf seine Vaterrolle hat sich das erübrigt. Es handelt sich hier nicht um Leroys Problem. Er ist schließlich nicht Maurice' Vater; er hat nur eine Vermittlerrolle übernommen, einen Freundschaftsdienst gegenüber einer verstorbenen guten Freundin und nicht nur das, er fungiert nun auch als Anwalt des kleinen Maurice. Nathalie hatte ihn bei der Übertragung des Falles wohl im Voraus reichlich entlohnt.

»Ja, es sieht so aus, dass ich diese Aufgabe mit mir alleine auszumachen habe und … nun ja, irgendwann mit meiner Frau sprechen muss.«, sagt Norman resigniert.

»Danke, Monsieur Falcon, dass Sie diese letzte Möglichkeit schon jetzt in Betracht ziehen. Die Aufnahme im festen Gefüge einer schon länger bestehenden Familie, auch wenn es von allen Varianten die Beste ist, wird für den Jungen ebenso nicht gerade einfach sein. Aber dennoch, ich denke, alles wird gut werden, davon bin ich überzeugt ... für Sie, Ihre Familie und für Maurice. Ich erwähnte ja, dass Maurice nicht unvermögend ist. Auch wenn das Vermögen bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr fest gebunden ist, so hatte Nathalie dennoch für einen Teil davon verfügt, dass er freigegeben würde, sobald Sie die Vaterschaft anerkannt und das Kind bei sich in der Familie aufgenommen haben werden. Also er wird finanziell versorgt sein, so dass Ihr Familienbudget nicht groß tangiert wird.«

Nun, darum geht es Norman nicht. Das Finanzielle ist die kleinste Sorge, die ihn bewegt. Er spricht es aber nicht aus, sondern winkt den Kellner heran, weil er die Rechnung bezahlen möchte. Doch Leroy legt eine Hand auf Normans Hand, die auf dessen Brieftasche ruht, lächelt ihm zu und sagt: »Das übernehme ich.«

»Danke für die Einladung«, lächelt Norman verhalten zurück.

»Es ist mir eine Ehre Monsieur.«

»Ähm, …«

»Ja, Monsieur?«, Leroy schaut Norman fordernd in die Augen.

»Haben Sie …, haben Sie eine Fotographie von Nathalie … wie hat sie ausgesehen, nach so vielen Jahren?«, will Norman schließlich zögerlich wissen.

»Nathalie wollte keine Fotographie als Zeugnis ihrer letzten Tage aufbewahren. Die Krankheit hatte sehr an ihr gezehrt. Bewahren Sie das Bild, das Sie in Ihrem Herzen von ihr tragen«, rät Leroy Norman.

Zehn Minuten später, nachdem Leroy ihm mitteilte, dass er noch eine gute Woche hier in Basel sein würde, um dessen Entscheidung entgegenzunehmen, ist Norman auf dem Weg in die Firma, die unweit vom Restaurant gelegen, schnell zu Fuß zu erreichen ist.

Er sitzt da, stiert vor sich hin, kann keinen klaren Gedanken fassen. Immer wieder schüttelt er den Kopf, kann's einfach noch nicht richtig begreifen. ›Ich habe einen Sohn. Oh mein Gott, ich habe einen Sohn.‹ Er beschließt, seinen Arbeitstag für heute zu beenden. Er muss erst einmal seine Gedanken ordnen. Er greift zum Hörer und wählt Regulas Nummer.

»Regula, ich melde mich ab. Ich hab im Moment den Kopf voll und kann mich auf nichts richtig konzentrieren. Es steht heute Nachmittag doch nichts Außergewöhnliches an? Oder, habe ich etwas vergessen?«

»Nein, du liegst schon richtig, nichts Aufsehenerregendes, was deine Anwesenheit unbedingt erfordern würde. Unser Projekt kann ich alleine weitermachen. Ich erwarte hier keine Probleme mehr. Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag.«

»Danke Regula. Also bis Morgen. Ciao.« Er legt auf, sitzt noch einen Moment still da, holt das Foto nochmals aus der Innentasche seines Jacketts und betrachtet es eingehend. Immer wieder arbeitet es in seinem Kopf: ›Mein Sohn. Was für ein Kind? Man kann den Blick nicht von ihm lassen.‹ Er steckt das Foto wieder weg und verlässt das Büro.

3

Norman geht nicht nach Hause, zumal er heute nicht vor 22 Uhr erwartet wird, denn immer montags spielt er mit seinem Freund Beat im Forum Sports Club in der St. Johanns-Vorstadt in Basel Squash. Er braucht sich also nicht zu sputen und schon gar nicht sich irgendeine Ausrede ausdenken zu müssen.

Er will jetzt einfach alleine sein. Die angenehme Wärme des Spätsommers ist für ihn wie eine Einladung, ein bisschen zu Fuß zu gehen. Sein Weg führt ihn durch die Clarastraße. Einen Moment verharrt er beim Claraplatz, wo eine Dreiergruppe Caribbeans mit Rastalocken auf ihren Steeldrums karibische Weisen spielen. Bei dem eben gespielten, durch Belafone bekannt gewordenen, Song ›Jamaica Farewell‹ wird es ihm schwer ums Herz. In seinem Innern formen sich die Worte ›Oh Island In The Sun‹. Als die Melodie verklungen war, geht er weiter in die Greifengasse bis zur Mittleren Brücke. Langsam steigt er den rechtsseitigen Treppenabgang hinunter zum ›Unterer Rheinweg‹ und in Höhe des Museums Kleines Klingental lässt er sich auf einer der Stufen, die die Rheinpromenade säumen, nieder. Mit abwesendem Blick schaut er über den Rhein, ohne wirklich etwas von der Schönheit der sich im leise dahinfließenden Strom spiegelnden gegenüber liegenden Häuserfront wahrzunehmen. Er sieht nicht die Rheinfähre, die lautlos am Drahtseil vom Ufer des Kleinbasel nach Großbasel und wieder zurück fährt. Er sieht nicht das Tankschiff, das vom Hafen in Klein