Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

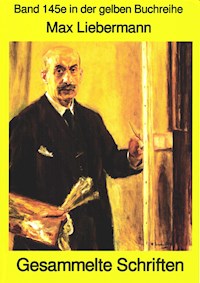

Max Liebermann, ein 1847 geborener deutscher Maler und Grafiker, gehörte zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Sein Schaffen steht symbolisch für den Übergang von der Kunst des 19. Jahrhunderts hin zur Klassischen Moderne zur Zeit des Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Diesen Wandel förderte er als Präsident der Berliner Secession. Er hinterließ auch etliche Schriften, die ihn charakterisieren und einen tiefen Einblick in die bildnerische Kunst seiner Zeit gestatten und in denen er über seine Biographie erzählt. - Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Max Liebermann

Max Liebermann: Gesammelte Schriften

Band 145 in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Max Liebermann

Autobiographisches „Über Land und Meer“, 1889

„Allgemeine Zeitung des Judentums“, 1910

Über Kunst

Vorwort zur sechsten Auflage von „Die Phantasie in der Malerei“

Degas „Plan“, 1896

Jozef Israëls

Zwei Holzschnitte von Manet

Wilhelm Bode

Meine Erinnerungen

Grabrede für Walter Leistikow 1908

Erinnerungen an Karl Steffeck – „Kunst und Künstler“, 1908

Ein Beitrag zur Arbeitsweise Manets – „Kunst und Künstler“, 1910

Hugo von Tschudi – „Kunst und Künstler“, 1912

Alfred Lichtwark – „Der Tag“, 1914

Hans Grisebach

Waldemar Rösler – „Der Tag“, 1917

Pastelle und Aquarelle aus dem Besitz der Nationalgalerie“, 1921

Carl Blechen – Programm zur Ausstellung der Akademie der Künste, 1921

August Gaul – Grabrede, 1921

Das Zeichnen nach Gips – Ein Gutachten – „Die Gegenwart“, 1897

Künstlerischer Bilderschmuck für Schulen – Zwei Briefe „Hamburgischer Correspondent“, 1997 und 1898

Über Kunstschulen – Eine Denkschrift, 1920

Der Fall Thode – „Frankfurter Zeitung“, 1905 – erstens

Mein Austritt aus der Kunstdeputation – „Berliner Tageblatt“, 1912

Maler und Dichter – Antwort auf eine Rundfrage – „Berliner Tageblatt“, 1913

von 1899-1912 – Frühling 1899

Zehn Jahre Sezession

Herbst 1920

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Adolph Menzel – Vorrede zu „Adolph Menzel, 50 Zeichnungen,

Reden zur Eröffnung von Ausstellungen der Berliner Sezession

Reden zur Eröffnung von Ausstellungen der Akademie der Künste

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen. Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere. Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

Der Autor Max Liebermann

Der Autor Max Liebermann

Max Liebermann wurde am 20. Juli 1847 als Sohn des wohlhabenden jüdischen Industriellen Louis Liebermann und dessen Frau Philippine in Berlin geboren. Er starb am 8. Februar 1935 in Berlin. Er war ein deutscher Maler und Grafiker und gehört zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus.

Nach einer Ausbildung in Weimar und Aufenthalten in Paris und den Niederlanden schuf er zunächst naturalistische Werke mit sozialer Thematik. Durch die Beschäftigung mit den französischen Impressionisten fand er seit 1880 zu einer lichten Farbigkeit und einem schwungvollen Farbauftrag, der sein Hauptwerk prägt. Sein Schaffen steht symbolisch für den Übergang von der Kunst des 19. Jahrhunderts hin zur Klassischen Moderne zur Zeit des Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Diesen Wandel förderte er als Präsident der Berliner Secession. Von 1920 bis 1932 war er Präsident, dann Ehrenpräsident der Preußischen Akademie der Künste.

Am 30. Januar 1933 bei der Machtübernahme der Nazis sagte Max Liebermann: „Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen möchte.“ - https://gutezitate.com/zitat/234531

Als Repräsentant der Republik und Jude verließ er 1933 angesichts der Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten die Akademie. Seine letzten beiden Lebensjahre verbrachte er zurückgezogen in seiner Heimatstadt Berlin.

* * *

Gesammelte Schriften

1922 in Berlin bei Bruno Cassirer erschienen

https://www.projekt-gutenberg.org/lieberma/gesschri/gesschri.html

* * *

Autobiographisches „Über Land und Meer“, 1889

Autobiographisches „Über Land und Meer“, 1889

Nach Absolvierung des Gymnasiums – mein Vater, der nicht wollte, dass ich Maler würde, bestand auf Absolvierung desselben – bezog ich die Berliner Universität, ließ mich in die philosophische Fakultät inskribieren und – ging zu Steffeck, malte und zeichnete, was gerade kam, Pferde, Menschen, Hunde, und Steffeck hielt mich nach einjährigem Studium in seinem Atelier für befähigt genug, dass er mich an seinem großen Bilde „Sadowa“ (jetzt in der königlichen Bildergalerie) mitarbeiten ließ. Ich malte Armaturstücke, Säbel, Gewehre, Uniformen, selbst Hände zur vollen Zufriedenheit meines Meisters.

Carl Steffeck

Aber ich selbst war von der Unzulänglichkeit meiner Ausbildung so durchdrungen, dass ich nach kurzer Zeit – im Ganzen war ich ein bis zwei Jahre bei Steffeck – im Jahre 1869 nach Weimar ging.

Leopold von Kalckreuth

Die dortige Kunstschule blühte unter Kalckreuths Leitung; noch lebten Friedrich Preller und Genelli dort. In Weimar fing ich nun systematisch zu studieren an, zuerst in der Gipsklasse unter Thumann. Dann wurde ich Schüler von Pauwels, der damals in hohem Ansehen als Lehrer stand. Vier Jahre war ich in seiner Malschule und fing Bilder in des Meisters Manier an, ohne eins zustande zu bringen. 1872 malte ich mein erstes Bild: „Die Gänserupferinnen“, das in dem kleinen Weimar ein bedeutendes Aufsehen machte. Ich schickte das Bild auf die Hamburger Ausstellung, wo es zu meiner größten Überraschung ebenso großes Aufsehen hervorrief und – was mich noch mehr wunderte, – einen Käufer in dem Kunsthändler Lepke fand. (Von letzterem ging es in den Besitz von Strousberg über.) Nach diesem so unerwarteten Erfolg reiste ich im Sommer 1873 zum ersten Mal nach Paris, wo ich Munkacsys Bekanntschaft machte. Nach vierzehntägigem Aufenthalt in Paris nach Weimar zurückgekehrt, malte ich dort „Die Waise'„ und „Gemüseeinmacherinnen“.

Letzteres Bild sandte ich auf Veranlassung Verlats, der seit einem Jahr Lehrer in Weimar geworden war, und mich wegen seiner fabelhaften Routine im Malen sehr anzog, auf die Ausstellung in Antwerpen, und ich hatte dort noch mehr Glück als in Hamburg. Nun hielt ich mich – Ende 1873 – für reif genug, nach Paris überzusiedeln.

Mihály von Munkácsy

Munkacsy zog mich mächtig an, aber noch mehr taten es die Troyon, Daubigny, Corot, vor allem aber Millet, und der Schwärmerei für letzteren, den ich für den epochemachendsten der Maler halte, bin ich bis heute treu geblieben.

Jean-François Millet (1814–1875)

Im Sommer 1874 ging ich nach Barbizon, wo ich Millet, der im folgenden Jahre starb, noch sah. Ich malte dort „Die Arbeiter in einem Rübenfelde“ und wurde mit dem österreichischen Landschafter Jettel innig befreundet, der ebenso wie ich die Intimität im Bilde suchte. Dann entstanden „Die Geschwister“ (la soeur ainée). 1879 ging ich zu einem dreimonatlichen Aufenthalt nach Holland, wohin ich schon 1872 einen kurzen Ausflug von Hamburg aus gemacht hatte. Ich kopierte dort nach den Frans Halsschen Bildern in Harlem, machte zugleich die Studien zu der „Kleinkinderschule in Amsterdam“ und arbeitete in dem dortigen Waisenhause. Um diese Zeit fing ich an, die Bilder vor der Natur zu malen oder wenigstens vor der Natur zu beginnen, ein Prinzip, dem ich bis jetzt treu geblieben. Seitdem reise ich jeden Sommer nach Holland zu mehrmonatlichem Aufenthalt und nehme meistens meine Motive von dort. Auch schon die früheren Bilder waren großenteils aus den Anregungen, die ich auf einer ersten Reise in Holland empfangen, entstanden. 1878 kam ich wieder zum Besuch meiner Familie nach Berlin und hatte das Unglück, den Fuß zu brechen. Die Heilung nahm mehrere Monate in Anspruch, und schließlich sandte man mich nach Gastein zur gänzlichen Wiederherstellung. Von dort ging ich nach Tirol und Venedig, wo ich zwei Monate blieb, überwältigt von den dortigen Kunstschätzen. Am meisten interessierten mich Carpaccio und Bellini. Dort lernte ich Lenbach und viele Münchener Kollegen kennen, die mich aufforderten, mit nach München zurückzukehren. Dezember 1878 kam ich dort an, mein Freund Herbst kam mir dorthin von Hamburg nach. Sonst ganz fremd, waren wir beide auf uns fast ausschließlich angewiesen. Ich hatte ein paar Wochen nach meiner Ankunft den „zwölfjährigen Christus im Tempel“ angefangen.

1879 schickte ich dieses Bild auf eine Ausstellung von München und hatte den Schmerz, das Bild als „tendenziös“ bezeichnet zu finden, daneben aber die Freude, Männer wie Lenbach, Gedon, Wagmüller für mein Bild aufs wärmste Partei nehmen zu sehen. Aber die misslichen Erfahrungen, die ich bei dieser Gelegenheit zu machen hatte, waren mir so zuwider, dass ich seitdem kein religiöses Bild mehr gemalt habe. Während mein Bild „Christus“ den herbsten Angriffen ausgesetzt war, malte ich die „Kleinkinderschule in Amsterdam“ und die „Holländischen Konservenmacherinnen“ und sandte beide Bilder auf den Salon 1880.

Altmännerhaus in Amsterdam

Ebenso schickte ich mein im folgenden Jahr entstandenes „Altmännerhaus in Amsterdam“ nach Paris, wo ich als erster Deutscher nach dem Kriege eine Auszeichnung erhielt.

1882 malte ich die „Schusterwerkstätte“ und den „Hof des Waisenhauses in Amsterdam“, im folgenden Jahr „Die Bleiche“, 1884 „Bierkonzert in München“.

Rasenbleiche

Inzwischen war ich von einigen der hervorragendsten Pariser Maler, an der Spitze standen Bastien Lepage, Alfred Stevens usw., zum Mitglied ihrer Gesellschaft „Cercle des XV.“, die jährlich in der Salle Petit Ausstellung veranstaltet, ernannt und stellte seitdem jährlich dort aus, zum Beispiel 1884 „Der Weber“. Im gleichen Jahre verließ ich München nach fünfjährigem Aufenthalt und siedelte nach Berlin über, um mich hier zu verheiraten.

Frau Liebermann – 1888 gemalt

Im Jahre 1886 stellte ich auf der Berliner Jubiläumsausstellung „Das Tischgebet“ und „Waisenmädchen“ und in der historischen Abteilung das „Altmännerhaus in Amsterdam“ aus, und im Herbst desselben Jahres malte ich in Laren, einem Dörfchen in der Nähe Hilversums (Nord-Holland) ein großes Bild „Spinnerinnen“, das ich nach Paris schickte.

In künstlerischer Beziehung ist mein Ideal Holland mit seinen alten Meistern geblieben, und alljährlich während der Sommermonate gehe ich in ein kleines, äußerst malerisches Dörfchen in der Nähe Hilversums. Zu meiner Freude folgen mir immer mehr Landsleute dorthin, deren Erfolge hinlänglich beweisen, welch günstige Vorbilder Land und Leute in Holland für die Malerei bieten, zumal wenn man, wie ich, die Zukunft der modernen Staffelmalerei in der Intimität und der Pietät vor der Natur sieht.

Nicht das sogenannte Malerische, sondern die Natur malerisch aufzufassen ist's, was ich suche, die Natur in ihrer Einfachheit und Größe ohne Atelier – und Theaterkram und Hadern – das Einfachste und das – Schwerste.

Nun noch ein Wort über die Meister, von denen ich mich besonders angezogen fühle. Millet hab ich schon genannt; den verehre ich am meisten, da ich finde, dass er – wenigstens in seinen Zeichnungen – den Eindruck der Natur am wahrsten (für mich gleichbedeutend mit: am schönsten) wiedergegeben hat. Von Deutschen am sympathischsten ist mir Leibl, mit dem ich in München zu verkehren das Glück hatte.

Wilhelm Leibl, 18jährig

Dessen Technik scheint mir stupend. Ebenso schwärme ich für Herkomer, der wohl der am glücklichsten veranlagte unter den lebenden Meistern ist.

In Holland machte ich die Bekanntschaft von Josef Israëls, der mir äußerst sympathisch ist.

* * *

„Allgemeine Zeitung des Judentums“, 1910

„Allgemeine Zeitung des Judentums“, 1910

Paul de Lagarde

De Lagarde, der eigentlich Böttcher hieß, der später berühmt gewordene Verfasser der „Deutschen Schriften“, und der mein griechischer Lehrer in der Sekunda war, behauptete, dass ich nach dem Schnitt meiner Augenbraunen von den assyrischen Königen abstamme: Ich weiß nur, dass mein Großvater und Vater Kattunfabrikanten in Berlin waren.

In einem Aufsatz über die Familie Liebermann, der Mitte der sechziger Jahre in der „Gartenlaube“ erschien, war auch das stadtkundig gewordene Wort, das mein Großvater in einer Audienz bei Friedrich Wilhelm III. gesagt hatte, zitiert; „Majestät, ich bin derjenige, welcher die Engländer vom Kontinent vertrieben hat (nämlich in der Kattunbranche).“

Mein Großvater mütterlicherseits, Haller, war Juwelier und Inhaber der Firma Haller & Rathenau. Der Bruder meines Großvaters siedelte sich in Hamburg an und trat zum Christentum über, und dessen Sohn war der berühmte Bürgermeister Haller, dem Hamburg 1866 seine Unabhängigkeit zu verdanken hatte.

Da ich 1847 geboren wurde, ist es nicht zu verwundern, dass meine politischen und sozialen Anschauungen die eines Achtundvierzigers waren und geblieben sind. Obgleich ich oft genug leider vom Gegenteil überzeugt wurde, bilde ich mir ein, dass – wie es in der Verfassung heißt – jeder Staatsbürger vor dem Gesetze gleich ist.

Ich bin in meinen Lebensgewohnheiten der vollkommenste Bourgeois: Ich esse, trinke, schlafe, gehe spazieren und arbeite mit der Regelmäßigkeit einer Turmuhr.

Max Liebermanns Eltern

Ich wohne in dem Hause meiner Eltern, wo ich meine Kindheit verlebt habe, und es würde mir schwer werden, wenn ich wo anders wohnen sollte. Auch ziehe ich Berlin jeder anderen Stadt als bleibenden Wohnsitz vor.

Ich absolvierte das Friedrich-Werdersche Gymnasium: das Maturitätsexamen bestand ich freilich nur mit Ach und Krach, da ich in der Mathematik „ungenügend“ bekam. Die realen Wissenschaften waren und sind mir ein Buch mit sieben Siegeln geblieben, und ich konnte mich nur mit der größten Mühe an die Vorstellung gewöhnen, dass die Erde sich drehe. Auch wurde ich nicht wenig geneckt, weil ich als Junge gesagt hatte, dass der Mond in der Leipziger Straße am größten sei. Ich hatte ihn nämlich mal beim Spazierengehen in der Leipziger Straße als riesige Scheibe am Himmel gesehen. In wissenschaftlichen Dingen verstehe ich nur die demonstratio ad oculos.

Überhaupt beschäftigte ich mich viel lieber als mit spekulativen Dingen mit manuellen. Auf den Fabriken meines Vaters, wo wir die großen Sommerferien alljährlich verlebten, hatte es mir die Modelltischlerei besonders angetan, so dass mir in einer Bodenkammer unseres Berliner Hauses eine vollständige Tischlerwerkstatt eingerichtet wurde. Auch jetzt noch habe ich Handwerkzeug im Atelier.

Natürlich habe ich von Jugend an gezeichnet, und zwar, was ich sah. Fünfzehnjährig, mit dem Reifezeugnis zum einjährigen Militärdienst wollte ich Maler werden, ich glaube besonders, um der Schule zu entwischen. Die war mir ein Gräuel, und noch heute ist's mein schwerster Traum, ich sei noch auf dem Gymnasium. Mein Vater aber bestand bei uns drei Brüdern darauf, dass wir das Abiturientenexamen machen müssten, bevor wir uns für einen Beruf entschieden; bei mir wohl mit dem ganz natürlichen Nebengedanken, dass ich, erst einmal auf der Universität, von selbst meine Absicht, Maler werden zu wollen, aufgeben würde.

Inzwischen sollte ich bei Steffeck, der damals in Berlin noch als Lehrer sehr renommiert war, und der meine Zeichnungen gesehen und anerkannt hatte, am Mittwoch und Sonnabend nachmittags zeichnen. Ich ging also in sein Atelier; aber es ist wohl selbstverständlich, dass ein Fünfzehn- oder Sechzehnjähriger lieber mit den weiblichen Modellen herumschäkert, als sie abzeichnet. Und als Primaner verging mir vor lauter Schularbeiten die Lust zum Zeichnen, wenigstens bei Steffeck, der noch dazu weit weg von uns in der Hollmannstraße neben dem Kammergericht wohnte.

Endlich hatte ich glücklich das Examen bestanden, und ich wurde auf der Berliner Universität immatrikuliert. Aber ich belegte nicht einmal ein Kolleg, sondern genoss die Freiheit von der Schule, indem ich im Tiergarten spazieren ritt. Und bei einem jener morgendlichen Ritte traf ich Steffeck, der jeden Tag vor der Arbeit ein paar Stunden seinen Gaul stil- und sportsmäßig tummelte.

Er forderte mich auf, in sein Atelier zu kommen und ein Pferd, das er zu porträtieren hatte, mit zu malen. Zum ersten Mal hatte ich Pinsel und Palette in der Hand. Der Versuch fiel nach Steffecks Meinung überaus günstig aus, und – ich war Maler geworden.

* * *

Über Kunst

Über Kunst

Motto: Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde; was der eine verspricht, leistet die andere gewiss.

Es ist ein unbestrittenes und unbestreitbares Axiom der Ästhetik, dass jeder Form, jeder Linie, jedem Strich die Idee vorausgehen muss, sonst kann die Form korrekt, kalligraphisch schön sein, aber sie ist nicht als künstlerisch anzusprechen, denn künstlerisch ist nur die lebendige Form, die vom schöpferischen Geist gezeugt ist.

Daher ist jede künstlerische Form per se idealistische Form, und von einer naturalistischen Form zu sprechen, kann nur insoweit einen Sinn haben, als damit der die Form ausdrückende Stoff bezeichnet wird. Statt idealistisch-naturalistisch sollten wir nach Schillers Vorgang naiv und sentimental setzen. Denn wenn es nur eine idealistische Form gibt, d. h. eine Form, der die Idee vorausgegangen ist, kann es im Gegensatz zu ihr nicht eine naturalistische Form geben. Wenn die Termini idealistisch und naturalistisch das verschiedene Verhältnis des Künstlers zur Natur ausdrücken sollen, dass das Streben des einen Künstlers mehr auf die Wiedergabe der Natur als das des anderen gerichtet ist, so kommen die Bezeichnungen naiv sentimental dem, was darin ausgedrückt werden soll, viel näher. Denn, um uns Schillers wundervoller Worte zu bedienen, „der Künstler ist entweder Natur, oder er wird sie suchen. Jenes macht den naiven, dieses den sentimentalen Künstler“. Jeder Künstler ist naiv, daher ist zwischen dem sentimentalen und dem naiven Künstler nur ein Grad-, nicht aber wie zwischen dem idealistischen und naturalistischen Künstler ein Art-Unterschied.

Ich spreche von der Form des Genies, also von der Form, die nicht gelernt werden kann. Daher übergehe ich die korrekte, akademische Form, die gelernt werden kann und gelernt werden muss, wie die Grammatik gelernt werden muss. Es leuchtet von selbst ein, dass die Form die Grundlage aller bildenden Kunst ist. Aber sie ist viel mehr: Sie ist auch das Letzte und Höchste. Ohne sie wären – um die spezifischen Maler zu nennen – Tizians oder Tintorettos, Rubens' oder Rembrandts, Goyas oder Manets Bilder – persische Teppiche. Es wären lebende Bilder, aber keine Bilder, die leben. Denn sie hätten keine Seele.

Was aber flößt der Form die Seele ein? Was bewirkt, dass ein paar Hieroglyphen auf einem Stück Papier, oder ein paar farbige Flecken auf der Leinwand uns höchstes seelisches Empfinden suggerieren können?

Was anderes als der Geist, der dem Stift, dem Pinsel Leben eingeflößt hat! Nur der Geist schafft die Wirklichkeit.

Diese Erkenntnis, die seit unsren klassischen Kunstschriftstellern, seit den Lessing, Schiller, Schelling zum eisernen Bestand der Kunstästhetik gehört, wird in neuester Zeit ebenso missverstanden wie missbraucht, um mit ihr auch das Dümmste und Albernste nicht nur zu entschuldigen, sondern sogar als vorbildlich hinzustellen. Lesen wir doch in Büchern von Professoren (oder solchen, die es werden wollen, ganz zu schweigen von den sensationslüsternen Skribifaxen), dass die bisherige Kunst das Sehen zu einer „mechanischen Aufnahme“ herabgewürdigt hätte, während erst der Expressionist an die Stelle des Wahrnehmungsbildes das Vorstellungsbild gestellt hätte. Ist denn nicht jedes Bild, sobald es ein Kunstwerk ist, ein Vorstellungsbild? Ein Wahrnehmungsbild wäre nur eine farbige Fotografie. Die Wirklichkeitsmaler ?áô' Ýîï÷Þõ. Courbet oder Leibl, Menzel oder Manet malen die Vorstellung von der Wirklichkeit, d. h. ihre subjektive Wirklichkeit, wie sie sie sehen.

Es ist einer der schwerwiegendsten und deshalb kaum zu entschuldigenden ästhetischen Denkfehler, anzunehmen, dass der Maler, je getreuer er die Wirklichkeit darstelle, desto weniger visionär wäre, dass der Realist oder Impressionist nur die Natur abmale, der Idealist oder Expressionist seine Vorstellung der Natur gäbe.

Nicht die mehr oder minder getreue Wiedergabe der Natur ist das Kriterium für Wahrnehmungsbild oder Vorstellungsbild, sondern die Größe und die Kraft der künstlerischen Persönlichkeit ist das Entscheidende. Die exakte Wirklichkeitswiedergabe der Kamera macht ebenso wenig ein Kunstwerk wie die Verzerrung ein Pferd zu einem Rhinozeros.

Ob sich ein Künstler der objektiven Wirklichkeit, so viel er's vermag, nähert oder sich von ihr entfernt, ist ganz gleichgültig. Ob er ein Künstler ist oder nicht, ob er Kopist der Wirklichkeit oder Schöpfer eines Neuen, seiner Wirklichkeit: das ist das Entscheidende.

„Die Kunst muss immer im Bereiche der Erscheinungen bleiben“, wie Goethe an Schiller schreibt, und einen Goethe wird auch der krasseste Futuristenhäuptling nicht als Materialisten verdächtigen können. Hinter jedem seiner Menschen, nicht nur hinter Mignon, sondern ebenso hinter Philine, hinter Eduard wie hinter Ottilie, hinter den realistischsten wie hinter den phantastischsten seiner Gestalten liegt das Metaphysische, das Unsichtbare, das wir nicht zu sehen, sondern nur zu fühlen vermögen.

Dieses Unsichtbare sichtbar zu machen, das ist, was wir Kunst nennen. Ein Künstler, der darauf verzichtet, das Unsichtbare, das, was hinter der Erscheinung liegt – nennen wir es Seele, Gemüt, Leben – vermittelst seiner Darstellung der Wirklichkeit auszuwirken, ist kein Künstler. Aber der Künstler, der auf die Darstellung der Erscheinung verzichten wollte zugunsten einer stärkeren Auswirkung seines Empfindens ist ein – Idiot. Denn wie soll das Übersinnliche ohne das Sinnliche begriffen werden?

Alle bildende Kunst (ebenso die Poesie) ist Gleichnis. Woher anders als aus der Natur kann das Symbol für das Gleichnis genommen werden? Die Phantasie des Künstlers muss den Stoff zu ihren Symbolen von den Sinnen und diese wieder müssen ihn von der Natur nehmen. Wenn es keine Wirklichkeit gäbe, könnte es keine Kunst geben, wie es keine Sonne gäbe, wenn unser Auge sie nicht sähe.

Wenn also der Künstler den Stoff für seine Gestalten der Wirklichkeit entnehmen muss, so leuchtet von selbst ein, dass sein Verhältnis zur Wirklichkeit seine Kunst bedingt.

Die Nachahmung der Natur seitens des Künstlers ist immer eine Nach- und Neuschöpfung, die in der Darstellung dessen besteht, was er, und zwar das, was er und kein Anderer in die Natur hinein oder aus der Natur heraussieht. Aber künstlerisches Sehen heißt nicht nur optisches Sehen, sondern auch Erschauen der Natur: Der Künstler gibt den Begriff der Natur, und zwar seinen Begriff von der Natur, daher ist es ein Anderes mit den Augen des Kammerdieners, der nur die kleinen Fehler und Schwächen seines Herrn sieht, oder mit den Augen des Künstlers die Welt anzusehen: Nur wer sie als ein lebendiges Ganzes anschaut, ist ein Künstler. Nur wer den Odem Gottes in der Natur spürt, wird in Wirklichkeit lebendig gestalten können, nur der Pantheist, und darin scheint mir der Grund für die unbegrenzte Verehrung zu liegen, die Goethe Zeit seines Lebens für Spinoza empfunden hat. Der Künstler erfasst die Wirklichkeit als Werdendes, nicht als Gewordenes. Als jemand Courbet fragte, wie er so oft einen Apfel oder eine Birne malen könne, antwortete er: Weil ich dazu angeregt war. Nicht das Was, auch nicht das Wie, den Begriff der lebendigen Natur zu gestalten, macht den Künstler.

Gefühl ist Alles; seine Gefühle auf Begriffe bringen, macht den Philosophen, seine Gefühle gestalten, den Künstler. Nur der Musiker ist unabhängig von der Natur. Der Maler, der Bildhauer, der Poet sind abhängig von den Geschöpfen, die sie schufen. Auf dem Irdischen fußend, können sie sich nur kraft des Gedankens zum Überirdischen emporheben. Und hierin liegt die Grenze, die bildende Kunst oder Poesie nie ungestraft überschreiten dürfen; sie dürfen nie das Urbild der Natur zur Unkenntlichkeit verzerren.

* * *

Vorwort zur sechsten Auflage von „Die Phantasie in der Malerei“

Vorwort zur sechsten Auflage von „Die Phantasie in der Malerei“

Berlin, Januar 1922

Wie jemand, der die Noten einer Partitur zu lesen imstande ist, sie deshalb noch nicht hört, so vermag noch nicht jeder, der zwei Augen im Kopfe hat, ein Bild zu sehen. Und zwar der sogenannte Gebildete weniger als der naive Mensch, der von Kunst nichts weiß.

Dem Maler haftet das zweifelhafte Vergnügen an, stets auf sein Metier angeredet zu werden. „Sagen Sie mir doch, Herr Professor, warum ist das Bild gut und jenes schlecht?“ Und die stereotype Antwort; „weil ich es so empfinde“ wird kaum den Fragenden beruhigen, der sofort das Warum auf den Lippen hat.

Ohne dem Philosophen ins Handwerk zu pfuschen, habe ich versucht, meine Empfindungen auf Begriffe zu bringen, d. h. die Gründe auseinanderzusetzen, weshalb ich dieses Bild für ein Kunstwerk, jenes für Kitsch halte.

Nicht kunsttheoretische Erkenntnisse, sondern nur Bekenntnisse wird der Leser in den folgenden Aufsätzen finden. Sie erscheinen in unveränderter Form: nicht etwa, weil ich ihre Mängel und Fehler nicht einsähe, sondern weil meine Auffassung der Kunst gegenüber sich nicht verändert hat. Ich gehöre nicht zu jenen Verwandlungskünstlern, die jede neue Mode in der Kunst mitmachen und heut verdammen, was sie gestern angebetet haben. Ich will den Leser nicht durch Dialektik überreden, sondern ich möchte ihn überzeugen.

* * *

Degas „Plan“, 1896

Degas „Plan“, 1896

Mit einem Leichtsinn, den ich leider nicht einmal mit meiner Jugend entschuldigen kann, hatte ich die Aufforderung einer Kunstzeitschrift, ein paar Zeilen über Degas zu schreiben, angenommen.

Edgar Degas – 1834 – 1917

Ich glaubte, dass die Überzeugung den Redner mache und dass Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vortrage. Auch das Fontane'sche Wort, „die einfache dumme Kuh trifft immer das richtige Gras“, fiel mir ein.

Gar zu bald merkte ich aber, dass die Sache doch nicht so leicht sei, und dass ich die Erzeugnisse meiner neuen Kollegen, der Herren von der Feder, gewaltig unterschätzt hatte.

Auch glaube ich, dass es kaum einen Künstler gibt, dessen Wesen schwerer in Worte zu fassen ist, als das des Degas. Die Vorzüge von Menzel kann man z. B. fast mathematisch beweisen: seine Meisterschaft in der Beherrschung des Materials, seine unendliche Kunst: jeder Technik, dem Holzschnitt, der Lithographie, der Feder- oder Bleistiftzeichnung, das Äußerste an Ausdrucksfähigkeit abzugewinnen; das Genie, mit dem er das Zeitalter Friedrich des Großen uns veranschaulicht hat, wie er auf einen Raum von 12 cm – die Illustrationen zu den Werken des großen Königs durften dieses Maß nicht überschreiten – ihn und seine ganze Zeit verkörpert hat; seinen beißenden Witz und die unerbittliche Wahrheit, womit er Menschen, Tiere und Landschaft schildert; sein riesiges Wissen und Können und seinen ebenso riesigen Fleiß.

Nichts von alledem bei Degas. Mit dem Verstand ist ihm nicht beizukommen. Es ist eine rein sinnliche Kunst, die nicht zu verstehen, sondern nur zu empfinden ist.

Nichts Positives – nur Suggestives.

Degas: Tänzerinnen

Nach akademischen Begriffen kann er weder zeichnen noch malen; statt tiefer philosophischer Ideen bringt er das Leben der Tänzerinnen, der Putzmacherinnen, der Jockeys auf die Leinwand – kurz das Allertrivialste.

Auch fehlt ihm jede offizielle Bestätigung für seine Größe. Er hat weder Titel noch Orden – den einzigen, der ihm je angeboten wurde, die Ehrenlegion, lehnte er ab – noch kann er, wie der selige Meissonier oder Gérôme, den Beweis für seine Unsterblichkeit durch seine Zugehörigkeit zum Institut – die Vierzig sind bekanntlich alle unsterblich – erbringen. Ja sogar vor wenigen Jahren petitionierten die Akademiker beim Minister – es war natürlich in Frankreich –, dass Degas' Werke nicht im Luxembourg aufgenommen würden. Und trotzdem werden kaum eines lebenden Malers Bilder so teuer bezahlt wie die von Degas. In New York wie in London, in Paris wie nun endlich auch in Berlin, reißen sich die Amateure um seine Bilder, was umso wunderbarer erscheint, als nie ein Maler weniger für den Verkauf gearbeitet hat als er. Nichts von dem, was man liebenswürdig oder gar schön oder ausgeführt nennen könnte.

Eins aber ist in seinen Bildern, was uns reichlich für das Fehlen dieser Qualitäten entschädigt: eine eminente Persönlichkeit. Goethe sagt einmal in den Gesprächen mit dem Kanzler von Müller: „die Natur ist eine Gans, man muss sie erst zu etwas machen.“

Waren wir tausendmal vorbeigegangen, ohne es zu bemerken, Degas macht es uns offenbar. Er findet das Gold, das auf der Straße liegt. Alles ist bei ihm Intuition, daher der plötzliche, unmittelbare, schlagende Eindruck.

Seine Bilder scheinen entstanden – ganz zufällig – und nicht gemacht. Nichts von verstandesmäßiger, kalter Berechnung. Jedes seiner Bilder scheint sein erstes; so tastend, so von scheinbar schülerhafter Unbeholfenheit sind sie.

In keines Meisters Manier oder auch dessen Rezept; ohne irgendwelchen Chic; einfach und ungeschminkt die Natur, wie er – Degas – sie sieht.

Es ist das Verdienst der Impressionisten – Manet an ihrer Spitze – dass sie zuerst wieder ohne Voreingenommenheit an die Dinge herangingen. Statt der verstandesmäßigen Malerei der Akademie mit dem Rezept von Lokal-, Licht- und Schattenton versuchten sie, wie sie ihn sahen, jeden Ton auf der Palette zu mischen und auf die Leinwand zu setzen. Die Schulvorschrift lehrte: Das Licht ist kalt, der Schatten warm; die Impressionisten pfiffen auf diese Lehre und malten Licht und Schatten rot, violett oder grün, wo und wie sie es sahen.

Diese Tat, so einfach und natürlich wie die Geschichte vom Ei des Columbus, wirkte wie eine Revolution und ich gestehe, dass ich mir, als ich vor 30 Jahren die ersten Bilder der Impressionisten sah, keinen Vers darauf machen konnte. Man muss eben so sehen lernen wie man einen Beethovenschen Satz hören lernen muss (der Unmusikalische lernt es freilich nie).

Von Jugend auf ist unser Auge verbildet, statt die Natur im Bilde, sehen wir das Bild in der Natur und „der reine Calame“ beim Anblick eines Schweizersees, oder „der wahre Achenbach“ in Ostende, oder „der Schinken, den der Maler nicht schöner malen kann“, sind leider nur zu oft gehörte Ausrufe. Als Manet einmal in einer Ausstellung die Leute vor irgend einem „reizenden“ Bilde aus der Fortunyschule – man kennt solche Kunstvereinslieblinge, kaum größer als ein Oktavblatt, mit tausend Figuren, an denen jeder Fingernagel zu sehen ist – sich drängen sah, rief er so witzig, dass ich es originaliter hersetze: et dire que c'est fait à la main! Der Philister sieht im Bilde nur das Kunststück, nicht das Kunstwerk, nur die Mache, die Empfindung versteht er nicht.

Es war an der Zeit, dass die Impressionisten zur Natur, der Wiege jeder neuen Entwicklung in der Kunst – wie es Tschudi einmal in einer Akademierede so trefflich entwickelte – zurückkehrten.

Zwar hatte die École de Barbizon (Statt der vom klassischen Kanon geforderten Bilder mit historischen, religiösen oder mythologischen Themen malten die Vertreter der Schule von Barbizon kleinformatige Landschaften. Kennzeichnend für die Schule war die Hinwendung zur realistischen Naturdarstellung im Gegensatz zur klassisch-idealistischen Landschaftskomposition.) schon 30 Jahre früher die Natur mit innigster Pietät aufgefasst; in ihrer Malerei jedoch blieb sie – selbst Millet, ihr fortgeschrittenster und persönlichster Repräsentant – der Tradition der alten Holländer durchaus treu. Erst die Impressionisten gossen den neuen Wein auch in neue Schläuche.

Selbstredend, dass Degas bei seinem Auftreten vor 30 oder 40 Jahren mit Hohngelächter empfangen wurde. Wie alles Persönliche, d. h. Natur, in der Kunst zuerst verlacht wird. Der Bauer isst nur, was er kennt, und dem Publikum schmeckt nur die breite alltägliche Bettelsuppe, die es seit Jahren gewohnt ist. Selbstredend auch, dass die vom Staate konzessionierte Kunst der Akademie, die sich im Laufe der Zeiten zu einer Art Kunstpolizei ausgewachsen hat, empört war über seine freche, aller akademischen Regeln spottende Malerei.

An und für sich ist „akademisch“ durchaus kein Schimpfwort. Aber allmählich – und es ist klar, durch wessen Schuld – ist es dahin gekommen, dass kein Künstler, der sich einigermaßen respektiert, ein akademischer genannt werden will; obgleich eigentlich ein jeder es ist, oder es doch sein sollte. Jetzt heißt akademisch: zopfig.

Früher traten die Lehrlinge in die Werkstatt des Raphael oder Rembrandt ein. Die waren ihre Professoren. Später wurden aus den Werkstätten der Meister die Akademien, aber mich will bedünken, dass nicht immer Raphaels oder Rembrandts an ihnen lehrten.

Raphael – 1506 Rembrandt – 1630

Degas ist aus der akademischen Schule hervorgegangen und man weiß, dass er von allen Künstlern Ingres am meisten schätzt. Äußerlich ohne die geringste Ähnlichkeit haben sie doch innerlich manche Züge gemeinsam. Degas ist ein ebenso großer Zeichner wie Ingres, wenn wir unter Zeichnung die lebensvolle Wiedergabe der charakteristisch aufgefassten Natur verstehen. Wiewohl ganz in der Formensprache der Akademie, ist Ingres' Porträt des Mr. Bertin von derselben schlichten Lebendigkeit und Naturwahrheit wie Degas' Graf Lepic mit seinen zwei Töchtern oder sein Desboutin. Degas' Zeichnung ist verblüffend, oft bis zur Karikatur (wie er denn dem Karikaturisten Daumier nahe verwandt ist), immer den Nagel auf den Kopf treffend. Stets verschmäht er den sogenannten schönen Strich, das Kalligraphische.