9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

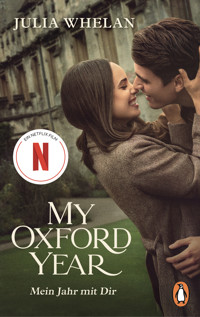

Der große romantische Bestseller von Julia Whelan: Du kannst dein Leben planen, aber nicht deine große Liebe ...

Es soll das Jahr ihres Lebens werden. Mit einem Stipendium erfüllt sich Ella endlich ihren lang ersehnten Traum von einem Auslandsjahr in Oxford. Doch gleich am ersten Tag stößt sie dort mit dem arroganten Jamie Davenport zusammen, der zu allem Übel auch noch ihren Literaturkurs leitet. Als Ella und Jamie eines Abends gemeinsam in einem Pub landen, kommen sie sich viel näher als geplant. Und obwohl sie sich dagegen wehrt, spürt Ella, dass sie sich in ihn verlieben wird. Sie ahnt nichts von Jamies tragischem Geheimnis und davon, dass diese Liebe sie vor die größte Entscheidung ihres Lebens stellen wird ...

Wenn du auf diese Tropes stehst, bist du hier genau richtig:

• Enemies to Lovers

• Slowburn

• Forced Proximity

• Romeo & Julia

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Julia Whelan ist eine amerikanische Drehbuchautorin, Schauspielerin und preisgekrönte Hörbuchsprecherin. Sie hat einen Abschluss in Englisch und Kreativem Schreiben vom Middlebury College und der Oxford University. Wenn sie nicht ihre eigenen Bücher schreibt, spricht sie Bücher anderer Autoren als Hörbuch ein. »Mein Jahr mit Dir« ist ihr erster Roman, der auch verfilmt wird.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

Julia Whelan

Mein Jahr mit Dir

Roman

Aus dem Amerikanischen von Veronika Dünninger

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »My Oxford Year« bei William Morrow, New York.

Copyright © 2018 by Julia Whelan

Published by Arrangement with HarperCollins Publishers LLC

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Favoritbüro

Covermotiv: © Sandra Cunningham / Trevillion Images; © Sveta Lagutina / www.shutterstock.com; © Julianka / www.shutterstock.com; © John Alexander / gettyImages

Redaktion: Susann Rehlein

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-23989-3V005

www.penguin-verlag.de

Für jene, die wir verloren haben.Vor allem Väter.Vor allem meinen.

Ich beneide Sie darum, nach Oxford zu gehen: Es ist die blütenreichste Zeit des Lebens. Man sieht den Schatten von Dingen in silbernen Spiegeln. Später sieht man das Gorgonenhaupt, und man leidet, da man von ihm nicht in Stein verwandelt wird.

Oscar Wilde, Brief an Louis Wilkinson, 28. Dezember 1898

Während der Buchfink singt

auf dem Obstgarten-Zweig

in England – jetzt!

Robert Browning, »Heimat-Gedanken, aus der Fremde«, 1845

Kapitel 1

»Nächster!«

Der Zollbeamte gibt der Person vor mir ein Zeichen, und ich nähere mich der großen roten Linie, berühre mit der Zehe geistesabwesend das gekräuselte Klebeband, lege die Hand auf das glänzende Geländer. Keine verstellbaren Seile in Heathrow; diese Schlangen müssen immer lang sein, wenn sie eine dauerhafte Absperrung erfordern.

Mein Telefon, mit dem ich die ganze Zeit gegen mein Bein geklopft habe, klingelt. Ich werfe einen Blick auf das Display. Ich kenne die Nummer nicht.

»Hallo?«, sage ich.

»Ist dort Eleanor Durran?«

»Ja?«

»Hier ist Gavin Brookdale.«

Mein erster Gedanke ist, das muss ein Telefonstreich sein. Gavin Brookdale ist eben erst als Stabschef des Weißen Hauses zurückgetreten. Er hat jeden größeren politischen Wahlkampf der letzten zwanzig Jahre geleitet. Er ist eine Legende. Er ist mein Idol. Er ruft mich an?

»Hallo?«

»Entschuldigung, ich … ich bin hier«, stammele ich. »Ich bin nur …«

»Haben Sie von Janet Wilkes gehört?«

Habe ich von … Janet Wilkes gehört? Janet Wilkes ist die dienstjüngere Senatorin von Florida und eine Außenseiter-Präsidentschaftskandidatin. Sie ist fünfundvierzig, hat vor zwölf Jahren ihren Mann in Afghanistan verloren, drei Kinder mit einem Lehrerinnengehalt großgezogen, während sie es gleichzeitig irgendwie geschafft hat, ein Jurastudium durchzuziehen, und dann den beeindruckendsten Senatoren-Basiswahlkampf geführt, den ich je gesehen habe. Sie hat außerdem einen ziemlich heißen Freund – einen Menschenrechtsanwalt, aber das ist nebensächlich. Sie ist Soldatenwitwe, eine progressive Vorkämpferin zu sozialen Fragen. Noch nie zuvor haben wir jemanden wie sie auf der nationalen Bühne gesehen. Die erste Debatte ist erst in zwei Wochen, am dreizehnten Oktober, aber die Wähler scheinen sie zu lieben. Ihr mächtigster Gegenkandidat ist zufällig der gegenwärtige Vizepräsident, George Hillerson.

»Natürlich habe ich von ihr gehört.«

»Sie hat Ihren Artikel in The Atlantic gelesen. Ich übrigens auch. ›Die Kunst der Bildung und der Tod der denkenden amerikanischen Wählerschaft.‹ Wir waren beeindruckt.«

»Danke«, erwidere ich begeistert. »Ich fand, das war etwas, das im Diskurs fehlte …«

»Was Sie geschrieben haben, war Philosophie. Es war keine Politik.«

Das macht mich stutzig. »Ich verstehe, warum Sie das denken, aber ich …«

»Keine Sorge, ich weiß, dass Sie das Zeug zur Politik haben. Sie sind begabt, Eleanor.«

»Mr. Brookdale …«

»Nennen Sie mich Gavin.«

»Dann nennen Sie mich Ella. Niemand nennt mich Eleanor.«

»Na schön, Ella, möchten Sie gern der Bildungsconsultant für Wilkes’ Wahlkampf sein?«

Schweigen.

»Hallo?«

»Ja!«, platze ich heraus. »Ja, natürlich! Sie ist unglaublich …«

»Sehr schön. Kommen Sie heute in mein Büro, und dann gehen wir alles gemeinsam durch.«

Alle Luft entweicht aus meinem Körper. Offenbar kann ich sie nicht wieder einatmen. »Also … die Sache ist die. Ich … ich bin in England.«

»Na schön, dann, wenn Sie zurück sind.«

»Ich komme erst im Juni wieder.«

»Haben Sie dort drüben einen Consulting-Job?«

»Nein, ich habe ein … ich habe ein Rhodes-Stipendium bekommen, und ich mache ein …«

Gavin kichert. »Ich war selbst ein Rhodie.«

»Ich weiß, Sir.«

»Gavin.«

»Gavin.«

»Was studieren Sie?«

»Englische Sprache und Literatur von 1830 bis 1914.«

»Warum?«

»Weil ich will?« Warum klingt das wie eine Frage?

»Das brauchen Sie nicht. Das Rhodes zu kriegen, ist das Entscheidende. Es zu machen, ist bedeutungslos, vor allem in Literatur von 1830 bis 19-was-auch-immer. Der einzige Grund, weshalb Sie es wollten, war doch, um diesen lebensverändernden Politikjob an Land zu ziehen, oder? Na ja, den gebe ich Ihnen. Also kommen Sie nach Hause, und dann packen wir’s an.«

»Nächster!«

Ein Zollbeamter – mit versteinerter Miene, einem Turban und einem eindrucksvollen Bart – winkt mich zu sich. Ich trete einen Schritt über die Linie, hebe aber vor ihm einen Finger. Er sieht mich nicht einmal an. »Gavin, kann ich Sie …«

»Sie wird die Kandidatin sein, Ella. Es wird der Kampf meines Lebens sein, und ich brauche alle Mann – Sie eingeschlossen – an Bord, aber wir werden das durchboxen.«

Er leidet unter Wahnvorstellungen. Aber, mein Gott, was, wenn er recht hat? Ein aufgeregtes Kribbeln durchzuckt mich. »Gavin …«

»Hören Sie, ich habe immer den siegreichen Kandidaten unterstützt, aber ich habe noch nie jemanden unterstützt, von dem ich persönlich so unbedingt wollte, dass er gewinnt.«

»Miss?« Jetzt sieht mich der Zollbeamte an.

Gavin kichert über mein Schweigen. »Ich will Sie nicht überzeugen müssen, wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass …«

»Ich kann von hier aus arbeiten.« Bevor er etwas einwenden kann, fahre ich fort: »Ich werde mich rund um die Uhr zur Verfügung halten. Ich werde Wilkes zu meiner Priorität machen.« Hinter mir macht ein aufgedunsener, rotgesichtiger Geschäftsmann, der nach Gin riecht, Anstalten, sich an mir vorbeizudrängeln. Ich komme ihm zuvor, umklammere das Geländer, während ich ins Telefon spreche. »Ich hatte auf dem College zwei Jobs, während ich ehrenamtlich mehrere Stadtratswahlkämpfe koordiniert habe. Ich kann mit Sicherheit für Sie als Consultant tätig sein, während ich hin und wieder Bücher lese und darüber schreibe.«

»Miss!«, bellt der Zollbeamte. »Beenden Sie Ihr Gespräch, oder treten Sie zur Seite.« Ich hebe den Finger noch höher (als ob Sichtbarkeit das Problem wäre) und baue mich etwas breiter über der Linie auf.

»Was ist Ihr fester Rückreisetermin?«, fragt Gavin.

»Elfter Juni. Ich habe schon ein Ticket. Platz 32A.«

»Miss!« Sowohl der Zollbeamte als auch der Mann hinter mir bellen mich an.

Ich sehe hinunter auf die rote Linie zwischen meinen Füßen. »Gavin, ich überspanne in diesem Augenblick den Atlantik. Ich stehe buchstäblich mit einem Bein in England und einem in Amerika, und wenn ich jetzt nicht auflege, wird man …«

»Ich rufe Sie zurück.« Er legt auf.

Was hat das zu bedeuten? Was soll ich jetzt tun? Benommen stürze ich an den Einreiseschalter, sehe mich dem mürrischen Beamten gegenüber. Ich setze mein bestes Schönheitswettbewerb-Lächeln auf und schlage den bekümmerten Ach-du-großer-Gott-Ton an, den er, wie ich weiß, erwartet. »Es tut mir so leid, Sir, ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Meine Mom ist …«

»Pass.« Er sieht mich natürlich nicht mehr an. Jetzt bekomme ich die passiv-aggressive Behandlung. Ich reiche ihm meinen brandneuen Pass mit den frischen, ungestempelten Seiten. »Grund Ihres Aufenthalts?«

»Studium.«

»Wie lange werden Sie im Land sein?«

Ich halte einen Augenblick inne. Ich sehe hinunter auf das schwarze, wenig hilfreiche Display meines Handys. »Ich … ich weiß nicht.«

Jetzt sieht er zu mir hoch.

»Ein Jahr«, sage ich. Scheiß drauf. »Ein akademisches Jahr.«

»Wo?«

»Oxford.« Das Wort, laut ausgesprochen, lässt alles andere verblassen. Mein Lächeln wird aufrichtig. Er stellt mir mehr Fragen, und ich nehme an, ich beantworte sie, aber alles, was ich denken kann, ist: Ich bin hier. Das hier passiert tatsächlich. Alles ist nach Plan verlaufen.

Er stempelt meinen Pass, gibt ihn mir wieder und hebt die Hand zu der Schlange.

»Nächster!«

Als ich dreizehn war, las ich einen Artikel in der Zeitschrift Seventeen mit dem Titel »Meine Einmal-im-Leben-Erfahrung«. Es war der persönliche Bericht eines amerikanischen Mädchens über ihr Auslandsjahr in Oxford. Die Kurse, die Studenten, die Parks, die Pubs, selbst der Imbiss (»unten links abgebildet«) erschienen mir wie eine andere Welt. Als würde ich durch ein Wurmloch in ein Universum kriechen, in dem die Dinge geordnet und die Leute würdevoll und die Gebäude älter als mein ganzes Land waren. Ich nehme an, dreizehn ist im Leben jedes Mädchens ein wichtiges Alter, aber noch tausendmal mehr war es das für mich, die mitten im Nirgendwo aufwuchs, in einer Familie, die zerbrochen war. Ich brauchte etwas, das mir Halt gab. Ich brauchte Inspiration. Ich brauchte Hoffnung. Das Mädchen, das den Artikel geschrieben hatte, war verwandelt worden. Oxford hatte das Leben für sie aufgeschlossen, und ich war überzeugt, dass es auch der Schlüssel zu meinem Leben sein würde.

Damals fasste ich einen Plan: nach Oxford gehen.

Nachdem ich noch mehr Zollkontrollpunkte durchlaufen habe, folge ich der Ausschilderung zum zentralen Busterminal und finde einen Ticketautomaten. Das £ vor dem Geldbetrag sieht so viel besser aus, zivilisierter, historischer als das amerikanische Dollarzeichen, das mir immer irgendwie anzüglich vorkommt. Als sollte es in blinkenden Neonlichtern über einem Stripclub leuchten. $-$-$. MÄDCHEN! MÄDCHEN! MÄDCHEN!

Das Display des Automaten fragt mich, ob ich ein ermäßigtes Retourbillett will, und ich zögere. Mein Rückflug nach Washington ist am elften Juni, kaum sechzehn Stunden nach dem offiziellen Ende des Sommersemesters. Ich habe keine Pläne, vorher in die Staaten zurückzukehren, sondern will stattdessen in den beiden langen Ferien (im Dezember und im März) hier bleiben und reisen. Tatsächlich habe ich meine Dezember-Reiseroute bereits vollständig geplant. Ich kaufe das Retourbillett, dann gehe ich hinüber zu einer Bank, um auf den Bus zu warten.

Mein Telefon piepst, und ich werfe einen Blick darauf. Eine E-Mail von der Rhodes Foundation, um mich an die Orientierungsveranstaltung morgen früh zu erinnern.

Das Rhodes ist nicht das einzige renommierte Stipendium, das man kriegen kann, aber es ist das eine, das ich wollte. Jedes Jahr schickt Amerika zweiunddreißig seiner allererfolgreichsten, ehrgeizigsten, ambitioniertesten Streber nach Oxford. Und dementsprechend wird Oxford hauptsächlich mit Genies, Machthungrigen, globalen Führungskräften in Verbindung gebracht. Lassen Sie mich das entmystifizieren: Um ein Rhodes-Stipendium zu kriegen, muss man nur ein klein wenig abgehoben sein. Man muss einen herausragenden Notendurchschnitt haben, sich in mehreren Studienfächern auszeichnen, sozialunternehmerisch eingestellt, fürs Gemeinwohl engagiert und in guter sportlicher Verfassung sein (auch wenn meine letzte annähernd sportliche Leistung darin bestand, Jimmy Brighton mit einem Foulball den Schneidezahn auszuschlagen, daher ist dieses Kriterium unter Vorbehalt zu betrachten). Ich hätte mich für andere Stipendien bewerben können. Es gibt das Marshall, das Fulbright, das Watson, aber die Rhodies sind meine Leute. Sie sind die Planer.

Der andere Finalist, der aus meinem Bezirk ausgewählt wurde (ein Typ mit drei Hauptfächern – Mathe, Wirtschaft, alte Sprachen –, außerdem Olympia-Bogenschütze, der herausgefunden hatte, dass die Anwendung der Spieltheorie auf Verhandlungen mit bekannten Terroristen die Geheimdienstarbeit um 147 Prozent zuverlässiger macht), sagte mir: »Ich arbeite seit meinem ersten Jahr darauf hin, ein Rhodes zu kriegen.« Woraufhin ich erwiderte: »Ich auch.« Er stellte klar: »Meinem ersten Highschooljahr.« Woraufhin ich erwiderte: »Ich auch.«

Ja, das Rhodes ist ein goldenes Ticket nach Oxford, aber es ist auch ein integriertes Netzwerk und ebnet mir meinen politischen Weg. Es stellt sicher, dass Leute, die mich – dieses Mädchen von den Sojafeldern Ohios – andernfalls links liegen gelassen hätten, einen zweiten, ernsten Blick auf mich werfen werden. Leute wie Gavin Brookdale.

Meine Ziele so zu verfolgen, wie ich es tue, die zu sein, die ich bin, das hat mich von meiner Heimatstadt und dem Großteil meiner erweiterten Familie entfremdet. Meine Mom ist nicht aufs College gegangen, und mein Dad hat es nach zwei Jahren abgebrochen, da er der Ansicht war, es sei wichtiger, die Welt zu verändern, als etwas darüber zu lernen. Und hier war ich nun, diese Hochleistungsmaschine, in deren Nähe sich jeder ein wenig unbehaglich fühlte. Sie glaubt, sie ist etwas Besseres.

Ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Aber ich glaube, ich bin etwas Besseres als das, was alle, abgesehen von meinem Dad, in mir gesehen haben.

Ich wache in einem Moment der Panik auf, als der Bus, in den ich vor einer Weile in Heathrow gestiegen bin, mit einem Ruck zum Stehen kommt, sodass das Buch auf meinem Schoß auf den Boden fällt. Ich hebe es hastig auf und zwinge meine verschlafenen Augen, die Aussicht von dem bodentiefen Fenster vor mir zu betrachten. Ich habe mich auf dem Oberdeck ganz nach vorn gesetzt, da ich auf dem Weg nach Oxford jedes bisschen englischer Landschaft in mich aufsaugen wollte. Und dann habe ich es verschlafen.

Ich kämpfe mich durch den Nebel in meinem Kopf und äuge hinaus. Eine schmuddelige Bushaltestelle vor einem Nullachtfünfzehn-Handyladen. Ich halte nach einem Straßenschild Ausschau, versuche, mich zu orientieren. In meinem Infopaket vom College stand, dass ich an der Haltestelle Queens Lane in der High Street aussteigen soll. Das hier kann es nicht sein. Ich werfe einen Blick hinter mich, und niemand im Bus macht Anstalten, auszusteigen, also lehne ich mich wieder auf meinem Platz zurück.

Der Bus fährt weiter, und ich atme tief durch, versuche, wach zu werden. Ich stopfe das Buch in meinen Rucksack. Ich wollte es eigentlich vor meinem ersten Kurs morgen zu Ende lesen, aber im Flugzeug war ich zu aufgeregt, um zu lesen, zu essen oder zu schlafen. Mein leerer Magen und der Übernachtflug machen mir jetzt zu schaffen. Der Zeitunterschied auch. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass ich die letzten zwölf Jahre meines Lebens auf diesen Moment hingearbeitet habe.

In meiner Jackentasche vibriert mein Handy. Ich hole es heraus und sehe die Nummer von vorhin. Ich hole tief Luft und sage: »Gavin, lassen Sie uns eine Probezeit von, sagen wir, einem Monat vereinbaren, und wenn Sie das Gefühl haben, dass ich vor Ort sein muss …«

»Nicht nötig.«

Meine Kehle ist wie zugeschnürt. »Bitte, geben Sie mir nur dreißig Tage, um zu beweisen, dass …«

»Schon gut. Ich habe das gedeichselt. Vergessen Sie nur nicht, wer an erster Stelle kommt.«

Ein Hochgefühl durchdringt mich. Meine Faust ballt sich triumphierend, und ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. »Auf jeden Fall«, sage ich in meinem professionellsten Ton. »Haben Sie vielen Dank für diese Chance. Sie werden nicht enttäuscht sein.«

»Das weiß ich. Deswegen habe ich Sie ja angeheuert. Was ist Ihr Honorar? Zu Ihrer Information: Es gibt kein Geld.«

Es gibt nie Geld. Ich nenne ihm mein Honorar trotzdem, und wir einigen uns. Das Rhodes bezahlt meine Studiengebühren und meine Unterkunft, und darüber hinaus bekomme ich ein kleines Stipendium für meinen Lebensunterhalt. Ich entscheide spontan, dass das, was Gavin mir zahlen wird, direkt in mein Reisebudget fließen wird.

»Und jetzt los«, sagt er. »Viel Spaß. Den haben Sie sich eindeutig verdient. Im Stadtzentrum gibt es einen Pub, den Sie besuchen sollten. Den Turf. Sehen Sie sich den Laden an, wo einer Ihrer Rhodes-Mitstipendiaten – ein junger William Jefferson Clinton – ›nicht inhaliert‹ hat.«

»Ha, verstanden. Werde ich machen.«

»Aber nehmen Sie Ihr Handy mit. Ihr Handy ist von jetzt an ein Körperteil, kein Accessoire. Okay?«

Ich nicke, obwohl er mich nicht sehen kann. »Okay. Abgemacht.« In dem Augenblick, in dem ich es sage, biegt der Bus um eine Kurve, und da ist es: Oxford.

Hinter einer malerischen Brücke geht die schmale, zweispurige Straße in eine belebte Hauptstraße über, zu beiden Seiten gesäumt von Gebäuden in einem Mischmasch unterschiedlicher Architekturstile. Wie die Menschenmenge an der Ziellinie eines Marathons jubeln diese Gebäude mir zu, begrüßen mich in ihrer Stadt. Ein paar haben schräge Schieferdächer, andere Zinnen obenauf. Einige der größeren Gebäude haben riesige hölzerne Pforten, eine Verschmelzung von zeitlosem Holz und Stein, die mir den Atem raubt. Vielleicht führen solche Türen zu den achtunddreißig Oxford-Colleges? Es mir vorzustellen, all diese Jahre davon geträumt zu haben, war nicht dasselbe, wie es jetzt vor mir zu sehen.

Ich hebe den Blick. Am Horizont verstreut sehe ich die Spitzen anderer alter Gebäude, die die Stadt säumen.

»Die Stadt der träumenden Türme«, murmele ich vor mich hin.

»Das ist es allerdings«, sagt Gavin in mein Ohr. Ich hatte ganz vergessen, dass er noch immer in der Leitung ist.

So nennt man Oxford. Ein wohlverdienter Titel. Denn bevor es mein Traum oder der Traum jenes Mädchens in der Seventeen-Zeitschrift war, war es auch der Traum von irgendjemand anderem.

Licht, das die Augen nicht stört;

Erinnerung ohne Hass;

Liebe, vom andern erhört.

Was ist das Beste hienieden?

Vielleicht ist es all das.

Elizabeth Barrett Browning, »Das Beste auf der Welt«, 1862

Kapitel 2

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass Oxford nach Pergament und Zimt oder irgendetwas Poetischem riecht, aber im Augenblick riecht es einfach nur nach Stadt: Busdiesel, feuchtkalter Asphalt und der Duft von französischer Röstung, der aus dem Café auf der anderen Straßenseite weht.

Die Gehsteige der High Street sind schmal, gesäumt von Häusern auf einer Seite und flachen, ausgetretenen Bordsteinen auf der anderen. Die Beengtheit verstärkt das Gedränge. Studenten eilen vorüber, Touristen schlendern vor sich hin, Erstere entnervt von Letzteren. Jene, die Englisch sprechen, verstehe ich fast ebenso schlecht wie jene, die es nicht tun. Mein Ohr hat sich noch nicht an den Akzent gewöhnt, und den Dialogen der Passanten kann ich nicht folgen.

Es ist ein ganz gewöhnlicher Tag in Oxford, aber für mich ist er magisch.

Als der Bus anfährt, nehme ich mein Gepäck und versuche, eine große Familie zu umrunden, die über einen Stadtplan gebeugt dasteht und mit erregten Stimmen diskutiert. Nach einem Moment hebt der Vater den Kopf, hält den Stadtplan hoch, außer Reichweite der anderen, mit seiner Geduld am Ende. »Okay, okay, Ende der Diskussion. Wir gehen in diese Richtung!«

Bevor ich der Familie ausweichen kann, schießt eine Schar Fahrräder an uns vorbei, streift mein Gepäck und peitscht mit ihrem Fahrtwind meine Haare. Die Fahrer tragen alle irgendeine Art Sportbekleidung (Rugby vielleicht?), und sie riechen nach Jungsschweiß und frisch gemähtem Gras, während sie klingelnd und johlend vorbeifahren. Jungs sind offenbar in jedem Land Jungs. Der letzte Fahrer reißt dem Vater den Stadtplan aus der Hand und hält ihn triumphierend hoch, während er ruft: »Et in Arcadia ego!«

Oxford: wo selbst die Sportskanonen Latein sprechen.

Es gibt nichts, was ich für das Rhodes tun muss. Es ist kein Abschluss oder Titel. Was ich in Oxford tue – oder nicht tue –, ist eine Sache zwischen meinem College und mir.

Das College, dem ich angehören werde, ist das Magdalen, das seltsamerweise »Maudlin« ausgesprochen wird. Gegründet im Jahr 1458, hat es einen großen Speisesaal, einen Wildpark, einen Glockenturm, mittelalterliche Kreuzgänge und ungefähr sechshundert Studenten aufzuweisen. Ich habe mich für das Magdalen nicht aus irgendeinem wohlüberlegten akademischen Grund beworben; ich habe mich für das Magdalen beworben, da es das College von Oscar Wilde war.

Ich nähere mich der Pforte, schlängele mich vorsichtig zwischen den Leuten hindurch, die dort hinein- und herausströmen, und schleppe mein Gepäck in einen Säulengang. Vor mir, hinter einer offenen Tür im gotischen Stil, erhasche ich einen Blick auf einen kopfsteingepflasterten Innenhof und ein entzückendes dreistöckiges, sandfarbenes, mit Dachgauben ausgestattetes Gebäude. Auf den Steinplatten des Eingangs verkünden Tafeln die Zeiten, zu denen das College für Besucher geöffnet ist, und machen Werbung für eine Tour durch die Küchen aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Zu meiner Linken befinden sich Schaukästen mit Mitteilungen und Erinnerungen: »Haben Sie Ihr Haushaltsentgelt schon entrichtet?« – »Besorgen Sie sich alles, was Sie für die Uni brauchen, bei uns! Neuer Studentendiscount bei Summer Eights in der Broad, zeigen Sie Ihren Bod-Ausweis.« – »Lust auf einen Schluck vor dem ersten OKB-Bop im FS? Fr 8 vor Vorlesungsbeginn, JCR.« Während ich die Worte geschrieben vor mir sehe, ohne sie zu verstehen, wird mir bewusst, dass der Akzent nicht das einzige Hindernis sein wird. Zu meiner Rechten trennen eine Holzverkleidung und zwei Rundbogenfenster eine Art Büro ab, wie eine Wild-West-Bank, die förmlich danach schreit, überfallen zu werden.

Als ich um die Ecke biege, entdecke ich hinter dem Glas einen älteren Mann in einem fusseligen roten Pullover, darunter ein weißes Hemd und eine Krawatte. Mit gekrümmten Schultern steht er vor einem altertümlichen Kopiergerät, das ungefähr so groß wie ein SUV ist. Mit seinem langen Hals und dem fast kahlen Kopf erinnert er an eine Galapagos-Schildkröte. Er murmelt etwas vor sich hin, während er gegen den unteren Teil des Geräts tritt. Daraufhin surrt es los wie eine Propellerturbine und spuckt langsam grüne Seiten aus.

»Hi!«, trällere ich.

»Brauchen Sie Hilfe?«, fragt er, ohne aufzusehen, während er den nächsten Stapel Papiere durchschiebt und dazwischen immer wieder seinen Finger anleckt.

»Ich möchte …« Ich zögere. »Einchecken? Nehme ich an?«

»Studentin?«, fragt er.

»Yeah. Ja.«

»Frischling?«

Ich habe keine Ahnung, was er eben gesagt hat. »Was?«

»Frischling?«

Ich antworte nicht. Ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen.

Schließlich sieht er entnervt auf, und mir wird bewusst, dass er die Seiten gezählt hat und dass ich ihn gestört habe. »Erstes Jahr. Sind Sie im ersten Jahr?«

»Ich bin im Aufbaustudium. Aber ich fühle mich geschmeichelt, Sir.«

Er seufzt. »Amerikanerin. Name?« Er zählt wieder weiter.

»Eleanor Durran. Aber bitte nennen Sie mich Ella.«

Er tut nichts dergleichen. Er tritt an einen langen hölzernen Schreibtisch und reicht mir ein Blatt Papier und einen Stift. Ich werfe einen Blick darauf. Es ist ein Vertrag, in dem steht, dass ich mein Zimmer nicht abfackeln darf. Ich unterschreibe. Er schiebt mir über den Tresen einen Umschlag zu, so groß wie eine Spielkarte, mit meinen Initialen darauf. Er geht um den langen Schreibtisch herum, kommt durch eine Seitentür heraus und tritt an eine Wand mit kleinen Fächern, ähnlich wie im Kindergarten. Während er spricht, steckt er jeweils ein grünes Blatt Papier in jedes Fach.

»Das hier ist Ihr Fach. Sehen Sie dort täglich nach Post. Sie haben Zimmer dreizehn, Aufgang vier. Das ist der Swithuns-Aufgang. Für gewöhnlich bringen wir die Aufbaustudenten nicht innerhalb der Gemäuer unter, aber in diesem Jahr sind die Unterkünfte knapp. Außerdem habe ich festgestellt, dass es den Amerikanern durchaus gefällt, ›hinter den Pforten‹ zu wohnen. Hat das irgendwas mit diesem Zauberjungen zu tun?«

»Harry Pott…«

»Mahlzeiten nach Ihrem Belieben. Sonntags, mittwochs und freitags halten wir ein förmliches Essen im Speisesaal ab. Talarzwang. In einem Laden in der Turl kriegen Sie einen. Der Boiler geht erst am fünfzehnten Oktober an, bis dahin keine Heizung, also fragen Sie gar nicht erst. In dem Umschlag finden Sie zwei Schlüssel; mit der elektronischen Karte kommen Sie nach der Schließzeit durch die Pforten und zu jedem der öffentlichen Räume, der andere ist ein richtiger Schlüssel für Ihr Zimmer. Er ist unersetzlich. Verlieren Sie ihn nicht.«

Ich verstehe vielleicht die Hälfte von dem, was er gesagt hat. »Danke. Wie ist Ihr Name?«, frage ich.

Sein Schildkrötenhals weicht zurück. »Hugh«, knurrt er, während er sich wieder zu den Postfächern umwendet.

»Ich bin Ella.«

»Das haben wir bereits festgestellt, Miss Durran.«

»Na ja«, sage ich, während ich den Griff meines Koffers in die Hand nehme, »ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, Hugh.«

»Von allen Kaschemmen der ganzen Welt kommt sie ausgerechnet in meine«, murmelt er. Aber ich kann den Anflug eines Lächelns sehen. Sicher, es ist widerstrebend und macht zudem einen eingerosteten, ungenutzten Eindruck, wie eine alte Fahrradpumpe, aber es ist zweifellos da. »Sie finden Aufgang vier gleich hinter der Loge …« Ich mache den Mund auf, um etwas zu sagen, aber er redet einfach weiter. »Das hier ist die Loge, und Sie verlassen sie durch die Tür dort drüben, überqueren den St.-John’s-Kolleghof, biegen bei Swithuns links ab, und dann kommen Sie zu Ihrer Linken an Aufgang eins vorbei, und dann kommen Sie, ebenfalls zu Ihrer Linken, an Aufgang zwei vorbei, und wenn Sie nicht aufgeben, werden Sie zwangsläufig irgendwann zu Aufgang vier gelangen.« Ich versuche es noch einmal, mache den Mund auf, um etwas zu sagen, aber er fährt unbeirrt fort: »Und dort wird Ihr Zimmer auf der linken Seite des letzten Treppenabsatzes sein, ganz am oberen Ende.«

Die Worte »ganz am oberen Ende« stimmen mich nachdenklich. Wieder einmal wird mir in Erinnerung gerufen, dass ich nichts mehr gegessen habe, seit ich die Staaten verlassen habe.

»Hugh, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mein Gepäck hier lasse und mir erst einmal etwas zu essen besorge?«

»Wie Sie wünschen, Miss Durran.«

»Ich werde mich beeilen«, versichere ich ihm, aber Hugh hat sich bereits wieder zu seinem Kopierer umgewandt. »Irgendwelche Empfehlungen?«

»Große Auswahl auf der High.«

Die High. Klingt so viel cooler als High Street.

Ich rolle meinen Koffer neben den Kopierer, ziehe mein Buch aus meinem Rucksack, wende mich zum Gehen … und bleibe abrupt stehen. Ein Junge steckt den Kopf durch den Eingang zur Loge und tritt zögernd vor. Er bewegt sich wie eine Maus. Er ist pummelig um die Hüften, und seine Haare sind auf dem Kopf zu zwei spitz zulaufenden Fächern hochfrisiert, ähnlich wie Ohren. Er sieht aus wie Gus Gus aus Cinderella.

»Ja«, faucht Hugh den Jungen an.

Der Junge sieht aus, als ob er am liebsten abhauen wollte, aber er sagt: »Ja, ähm, Entschuldigung, Sir, ich gehe zu, ähm, hm, Sebastian Melmoths Zimmer?«

»Nicht schon wieder«, murmelt Hugh. »Dieser schwachköpfige Schnösel.« Ich muss unwillkürlich lächeln. Jemand hat tatsächlich »dieser schwachköpfige Schnösel« gesagt, im echten Leben, in Echtzeit, genau vor mir. Dann bellt Hugh den Jungen an. »Steh hier nicht rum, komm herein, komm herein.« Gus Gus huscht an uns vorbei. Während Hugh den Kopf schüttelt, gehe ich wieder hinaus, auf die High.

Ich wende mich nach rechts, zurück in die Richtung, aus der ich gekommen bin, und sehe auf meine Armbanduhr. Wie aufs Stichwort beginnt irgendwo eine Glocke, fünfmal klangvoll zu läuten. Eine Gänsehaut läuft mir die Arme hoch. Wenn ich nicht so erschöpft wäre, würde ich vermutlich vor Rührung anfangen zu weinen. Ich blicke über die Straße und bleibe stehen. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Das Schild sieht noch immer genauso aus wie in der Zeitschrift.

IMBISS ZUM FRÖHLICHEN FISCH.

Ich schaue nach links und setze einen Fuß von der Bordsteinkante, als das plötzliche Plärren einer Hupe dafür sorgt, dass ich mit einem Satz auf den Gehsteig zurückspringe. Ich presse mir mein Buch an die Brust, damit mein Herz nicht herauspurzelt. Ein silbernes Oldtimer-Cabrio, wie etwas aus einem Bond-Film, schießt vorbei, fährt mich fast über den Haufen. Ich erhasche einen Blick auf den achtlosen Fahrer, seine langen braunen Haare, die im Wind wehen, während er davonbraust. Auf dem Beifahrersitz wendet sich eine ebenso windgepeitschte Blondine um, um mich anzustarren, den Mund weit aufgerissen zu einem schockierten, aber ungenierten Lachen.

»Das ist nicht witzig!«, will ich ihnen hinterherbrüllen, aber sie sind längst außer Rufweite. Während mein Herzschlag sich allmählich beruhigt, hole ich tief Luft und trete wieder von der Bordsteinkante. Diesmal stelle ich sicher, dass ich nach rechts schaue.

Eine kleine Glocke bimmelt, als ich den Fröhlichen Fisch betrete. Der Besitzer, ein stämmiger Mann mit einer roten Nase und einem weißen Geschirrtuch über der Schulter, sieht mich vergnügt an. »Hallo!«

In dem kleinen, entzückenden Raum gibt es eine Reihe mit hölzernen Sitznischen auf einer Seite und eine Bar mit Hockern auf der anderen. Der Mann steht hinten, hinter einem kleinen Servicetresen. Dort gibt es auch einen Hocker. Er klopft zur Begrüßung auf den Tresen. »Was darf es sein?«

»Fish and Chips!«

»Kommt sofort.« Er wendet sich zu seiner Fritteuse um, und ich mache es mir bequem, fahre mit den Händen über das abgegriffene Holz, während ich auf dem schwarzen, gepolsterten Sitz herumrutsche. Alles fühlt sich genau so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Riecht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Selbst der Besitzer ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.

»Ich bin Ella.«

Er wendet sich zu mir um, wischt sich feierlich die Hand an seinem Geschirrtuch ab und streckt sie mir hin. »Simon.« Ich nehme die Hand, erwidere seinen festen Griff. Er grinst. »Woher bist du, Ella?«

»Ohio, ursprünglich. Aber jetzt lebe ich in D. C.« Simon nickt und stützt sich mit den Ellenbogen auf den Tresen, sieht auf das Buch hinunter, das ich dort abgelegt habe.

Es ist ein schmales Hardcover, in diesem Leinenstoff, in den nur akademische Bücher gebunden sind. Es hat mich auf eBay achtzig Dollar gekostet; der Preis dieser Bücher verhält sich umgekehrt proportional zur Größe ihrer Leserschaft. Simon liest den Titel vor, betont genüsslich jedes Wort: »Das viktorianische Rätsel: wie die zeitgenössische Lyrik die Genderpolitik und Sexualität von 1837 bis 1898 geprägt hat, von Roberta Styan.« Er blickt zweifelnd zu mir hoch.

»Das ist ein echter Knüller«, sage ich, und er lacht schallend los. »Nein, ich mache ein Masterstudium.« Ich klopfe auf den Namen der Autorin auf dem Umschlag. »Hauptsächlich bei Professor Styan. Kennen Sie sie?« Simon schüttelt den Kopf. Ein Piepsen kommt von der Fritteuse, und er geht hinüber. »Sie ist, na ja, eine Gottheit in der Welt der Literaturkritik. Sie forscht zu Tennyson, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Überhaupt nicht, um genau zu sein. Ich arbeite in der Politik. Amerikanische Politik. Aber in diesem ganzen Jahr geht es für mich darum, über Grenzen hinauszugehen, neue Dinge zu erkunden und im Grunde, na ja, mich einfach auf ein höheres Niveau zu schrauben. Als Mensch?« Warum schwafele ich hier rum? Warum fühle ich mich, als ob in meinem Kopf Nebel heranrollte? Oh. Jetlag.

Simon wickelt meine ganze Mahlzeit in eine Tüte aus braunem Fleischpapier, packt sie in Zeitung und hält sie mir hin wie ein Rosenbouquet. »Tradition«, erklärt er stolz. »Ein paar andere Fish-and-Chips-Läden verwenden diese Takeaway-Container aus Plastik. Ist mir ein Rätsel.« Er reicht mir einen Pappteller mit den Worten: »Für Soße«, und zeigt auf einen Tresen mit Würzmitteln am Eingang des Lokals. »Das ist meine eigene Abwandlung der Tradition. Früher kam man hier rein und kriegte Curry- oder Erbsen- oder Tartarsoße, und das war’s. Probiere sie alle aus. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein.« Er zwinkert mir zu.

Bevor ich etwas erwidern kann, bimmelt die Glocke, und Simon richtet sein Augenmerk zur Tür. »JD!«, ruft er mit einem breiten Lächeln, öffnet die Tresenklappe und geht auf den Eingang zu.

»Simon, mein guter Mann«, erwidert eine männliche Stimme.

Ich konzentriere mich auf die kulinarische Köstlichkeit vor mir. Gott, dieser Geruch. Ich nehme einen Bissen. Himmlisch. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht laut aufzustöhnen.

Ich höre den Mann sagen: »Zweimal Fish and Chips und zwei Limos. Danke, Kumpel.« Seine Stimme ist so melodisch, so leise und sanft, dass sie von Chormusik begleitet werden sollte.

Dann sagt eine weibliche Stimme: »Keine Chips für mich. Und eine Diätlimo.«

Am Rande meines Blickfelds sehe ich, wie sie in einer Nische nahe der Tür Platz nehmen, während Simon wieder zu mir kommt und hinter seinen Tresen geht. Ich nehme noch einen Bissen von dem perfekt zubereiteten Fisch, und diesmal gelingt es mir nicht so gut, ein Stöhnen zu unterdrücken. Simon, mit der Fritteuse beschäftigt, schenkt mir über die Schulter ein Grinsen.

Ich höre die Frau hinter mir murmeln: »Ich dachte, du wolltest mich in das beste Lokal in Oxford einladen.«

»Das habe ich«, entgegnet der Mann.

Ich ziehe noch eine Pommes aus meiner Tüte, vertiefe mich in die Zeitung, die vor mir auf dem Tresen liegt, aber der Nebel verdichtet sich, ich kann praktisch nichts entziffern. Ein paar Minuten später hebt Simon die Tresenklappe wieder hoch, schlurft hinüber zu dem Paar und stellt ihnen ihr Essen hin. »Danke«, sagt der Mann, und dann, als Simon durch den Tresen zurückkommt: »Ehret die Kartoffel! Himmlische Knolle. Speise der Götter. Was beten wir dich an!«

»Davon kriegt man einen dicken Hintern«, entgegnet die Frau.

»Nein, nein«, widerspricht der Mann. »Den kriegt man von dem Öl. Dem Öl! Und doch wird der Kartoffel die Schuld gegeben. Das ist verdammt empörend, das sage ich dir.« Er lacht. Sie nicht.

Simon fängt meinen Blick auf und verdreht die Augen. Ich verdrehe meine, und wir lächeln, zwei Kampfgenossen. Er weist mit einem Nicken zu dem Tresen mit den Soßen. »Wirklich, du musst sie probieren.«

»Ach ja, richtig! Hätte ich fast vergessen.« Ich nehme meinen Teller und gehe hinüber zu dem Tresen, um die reiche Auswahl zu betrachten.

Der Mann fährt fort. »Die Iren zum Beispiel! Sie wussten um den Wert der Kartoffel. Wusstest du, dass eine Million Menschen starben, als die Iren nur für ein paar Jahre die Kartoffel entbehren mussten?«

Eine Pause tritt ein. »Warum haben sie nicht einfach etwas anderes gegessen?«

Ich drücke auf die Pumpe für die Tartarsoße, und die dicke Paste schießt über meinen Teller hinaus und spritzt auf den Tresen.

»Wie, du meinst Kuchen?«, fragt der Mann ironisch.

»Na klar«, antwortet sie, immun gegen Sarkasmus.

Ich nehme eine Flasche mit der Aufschrift Brown Sauce (nicht sehr aufschlussreich) und gieße sie ebenfalls über meinen Teller. Dann drücke ich etwas Senf daneben, dazu einen Klacks Mayonnaise und etwas, das wie Chutney aussieht, aber sicher bin ich mir nicht. Ich fühle mich verpflichtet, ein klein wenig von allem zu nehmen, da ich Simon nicht enttäuschen will. Der Teller sieht aus wie eine Malerpalette.

Ich höre, wie der Typ mit der tollen Stimme die Nische verlässt. »Warum haben sie nicht einfach etwas anderes gegessen? Ausgezeichnete Frage! Sollen sie doch Kuchen essen! Aber, weißt du, der war ihnen ausgegangen. Nicht ein Stück Kuchen im ganzen Land. Verdammt übel. Was war nur aus dem Empire geworden!« Trockener britischer Humor, offen zur Schau getragen. Immer unterhaltsam und doch irgendwie durch und durch unausstehlich. »Nun«, fährt er fort, »für dich ist eine selbst gekochte Mahlzeit drin, wenn du …«

Sie schneidet ihm das Wort ab, in einem leisen, lockenden Ton. »Ich hätte lieber diese Ohrringe, die wir vorhin gesehen haben.«

»Für Diamanten wirst du ein bisschen mehr als nur Banalitäten liefern müssen, Süße«, sagt er beiläufig. Was für ein Idiot. »Eine selbst gekochte Mahlzeit, wenn du mir das Jahr sagen kannst, in dem sich die Große Hungersnot ereignete. Du hast zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht …«

Mir wird bewusst, dass ich in meinem Nebel einfach nur dastehe, während ich dieses lächerliche Gespräch belausche und meine Fish and Chips kalt werden lasse. Ich komme wieder zu mir, wende mich um, um zu meinem Platz zurückzukehren, und krache mit voller Wucht mit dem Typen mit der tollen Stimme zusammen. Zwei Planeten, die kollidieren. Der Teller mit den ganzen Soßen klatscht gegen meine Brust, und ich taumele, im Begriff, zu Boden zu gehen. Eine ritterliche Hand schnellt vor und packt meinen Unterarm, hält mich aufrecht. Meine andere Hand umklammert seine Schulter.

Vielleicht ist er doch kein Idiot.

Während ich mich aufrichte, erhasche ich einen Blick auf die Frau, mit der er geredet hat. Lange blonde Haare. Windgepeitscht. Den Mund weit aufgerissen zu einem schockierten Lachen.

Mein Blick huscht zurück zu ihm, in genau dem Moment, in dem sein Kopf hochkommt, die braunen Haare zerzaust.

Unsere Blicke treffen sich.

Der Nebel lichtet sich, und ich platze heraus: »Sie!«

Er bewohnt ein prächtiges Zimmer

Mit hunderten Büchern rundum.

Er trinkt Marsala immer,

Doch wird nicht betrunken darum.

Edward Lear, »Wie nett, Herrn Lear zu kennen«, 1871

Kapitel 3

»Ich?«, fragt er und schaut mich an wie das Kaninchen die Schlange.

»Sie!«, wiederhole ich.

Wir starren uns noch immer an. Er hält noch immer meinen Unterarm, ich umklammere noch immer seine Schulter. Wir stehen uns genau gegenüber, von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, an meiner Brust klebt der Pappteller.

Dann erwacht er zum Leben. »Okay, also wir gehen wie folgt vor. Simon?«, ruft er, aber Simon wirft ihm bereits das Geschirrtuch von seiner Schulter zu, und er fängt es geschickt aus der Luft auf. »Lehnen Sie sich vor«, fordert er mich auf. Ich beuge mich aus der Taille vor, und er löst den Teller von mir ab. Ich sehe zu, wie die Unmengen von Soßen von meiner Brust auf den Linoleumboden tropfen, ein Jackson Pollock für Arme.

Die Blondine lacht.

Ich richte mich auf, während der Mann den Teller auf dem Tresen abstellt, und dann steuert er mit dem Geschirrtuch auf mich zu, peilt meine Brust an.

Meine Hand schnellt vor. »Nicht. Ich mache das schon.« Mit bloßen Händen reibe ich an meiner Bluse herum wie ein Kleinkind, das mit Fingerfarben malt, und mache alles noch zehnmal schlimmer. Die Feuchtigkeit beginnt, durch den Stoff auf meine Haut zu dringen. Ich spüre, dass er mich anstarrt. »Was denn?«, frage ich, die Ruhe selbst.

»Kennen wir uns?«

»Sie hätten mich fast mit Ihrem Wagen angefahren!«

»Das waren Sie?«

Ich sage nichts.

»Darf ich … Ihnen behilflich sein?«, trällert der Mann in einem Ton, der immer nur eines bedeutet.

Ich erstarre. Es kann nicht sein, dass er das tut. Ich sehe zu ihm hoch.

Er tut es. Er flirtet mit mir. Er hält das Geschirrtuch in der Luft bereit, mit einem verwegenen Lächeln und funkelnden Augen.

»Machen Sie Witze?«

»Nie würde ich es wagen«, gibt er charmant zurück.

»Sie flirten? Sie sollten sich entschuldigen!«

»Fürs Flirten?«

»Dafür, dass Sie mich fast überfahren hätten!«

»Sie wollen sagen, ich sollte mich für etwas entschuldigen, was ich nicht absichtlich getan habe? Ich würde mich lieber für das Flirten entschuldigen.« Er lächelt.

»S-Sie … Sie schwachköpfiger Schnösel!«

»Ooh. Schwachköpfiger Schnösel. Was für eine ausgesucht hübsche, alliterierende Anrede.« Er lächelt noch immer. »Sie sind also Amerikanerin. Okay, ich sage Ihnen, was ich über Amerikaner weiß: Sie neigen dazu, sich in diesem Land überfahren zu lassen, indem sie genau in den entgegenkommenden Verkehr treten.«

»Jetzt ist es also meine Schuld?!«, sage ich wütend.

»Und noch etwas, was ich über Amerikaner weiß: Sie neigen dazu, laut zu werden. Hier.« Er greift in seine Hosentasche, zückt ein buntes Bündel Geldscheine. Er zieht einen Schein ab, hält ihn mir hin.

»Was ist das?« Ich koche innerlich.

»Das ist ein Fünfzigpfundschein.«

»Ich will Ihr Geld nicht! Ich will … ich will …« Was will ich eigentlich? Der Nebel verdichtet sich wieder.

»Oh, nun blicken Sie nicht so empört. Nehmen Sie es. Sie haben es selbst gesagt. Ich bin der schwachköpfige Schnösel.« Er hält mir das Geld wieder hin. »Der emotionslose Flegel, der sich in Ermangelung irgendwelcher aufrichtiger Gefühle die Aufmerksamkeit anderer nur erkaufen kann.«

Ich nicke in Richtung der Blondine. »Das sehe ich.«

Das trifft ihn. Seine Miene verändert sich. Das offene, lässige, draufgängerische Lächeln schwindet, und ein Vorhang fällt hinter seinen Augen. Die Show ist vorbei. Er blickt tatsächlich verletzt. Gut. »Behalten Sie Ihr Geld.« Ich schlage Kapital aus diesem Moment der Klarheit, der Tatsache, dass sich das Blatt gewendet hat, feuere eine letzte Bemerkung ab. »Kaufen Sie der Historikerin ein paar Kohlehydrate.«

Ich marschiere zurück zum Tresen, schnappe mir mein Buch und meine Jacke und wühle in meiner Hosentasche nach Geld. Ich lege zwanzig Pfund hin, nehme den Rest von meinem Fischbouquet, während ich Simons Lächeln auffange, und wende mich zur Tür. »Bis später, Simon!«

»Ich freue mich darauf, Ella aus Ohio!« Er kichert.

»Bonne chance«, ruft der Mann ironisch, eindeutig wieder zu sich gekommen. Dann, mit einem noch hochnäsigeren, klischeehafteren britischen Akzent, fügt er hinzu: »Bewahren Sie Ruhe, und blicken Sie stets nach rechts!«

Ich ignoriere ihn und öffne die Tür. Die Glocke bimmelt, und auf der Schwelle halte ich inne. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich wende mich noch einmal um. »Die Große Hungersnot war 1845. Arschloch.«

Das ist ja großartig gelaufen. Benebelt, bekleckert und auf einmal tief erschöpft trotte ich zurück zum Magdalen. Im Gehen stopfe ich mir frittierten Fisch in den Mund. Dass die Leute einen weiten Bogen um mich machen, bilde ich mir nicht nur ein.

Jetzt, wo ich draußen an der frischen Luft bin, spüre ich einen ersten Anflug von Verlegenheit. Musste ich ihn so abkanzeln? Ja, ich bin im Jetlag, außerhalb meiner Komfortzone, aber trotzdem …

Ich hasse solche Typen. Ich bin mit solchen Typen aufs College gegangen. Ich habe mit solchen Typen am Capitol Hill ein Praktikum gemacht. Typen, die glauben, sie können sich mit Daddys Geld Respekt erkaufen, und dann mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln den Deal besiegeln. Typen, die ein Spiel spielen, die ihre Falle aufstellen, als wäre sie das genialste Meisterwerk der Ingenieurskunst, das je entwickelt wurde.

Wissen Sie, ich bin keine strahlende Schönheit oder so, aber mit der richtigen Beleuchtung, den richtigen Frisur- und Make-up-Bemühungen meinerseits habe ich bekanntermaßen schon ein paar Köpfe verdreht. Ich habe diese wilde irische Mähne, die überall gut ankommt, einen breiten Julia-Roberts-Mund und große runde Augen, mit denen ich unschuldiger aussehe, als ich tatsächlich bin. Das Mädchen von nebenan. So ein Mädchen, das geschmeichelt zu sein hat, wenn man mit ihm flirtet, nachdem man es fast überfahren und ihm dann die Bluse ruiniert hat.

Aber der Schein trügt.

Ich stolpere durch die Magdalen-Pforte und in die Loge. Kein Hugh in Sicht. Ich trete in den Innenhof. Die Sonne versinkt am Himmel, und die Sandsteingebäude sind in einen rosigen Schimmer getaucht. Müde taumele ich über das Kopfsteinpflaster, während ich versuche, mich an Hughs Wegbeschreibung zu erinnern.

Ein großes L-förmiges Gebäude taucht vor mir auf, säumt einen riesigen Rasen, der so perfekt gepflegt ist, dass er einen Golfplatz in den Schatten stellen würde. Etwa alle zehn Meter führen kleine Treppen, gesäumt von Koppelfenstern, hinauf. Ich finde Nummer vier und mache mich an den Aufstieg, mit der zielstrebigen Entschlossenheit des sprichwörtlichen Pferdes, das den Stall riecht.

Die ersten paar Stufen sind aus Granit, aber schon bald weichen sie alten Steinplatten, jede Stufe von den Schuhen mehrerer Jahrhunderte schief getreten. Die Treppe schraubt sich höher, verschmälert sich bald zu wackeligen Holzbrettern. Sie ist so steil, dass ich sie hochklettere wie eine Leiter, bis ich schließlich auf allen vieren einen kleinen Treppenabsatz erreiche, mit je einer Tür zu beiden Seiten.

Ich will eben aufstehen und in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel wühlen, den Hugh mir gegeben hat, als mir einfällt, dass mein Gepäck noch immer unten in der Loge steht. Mit einem lauten Stöhnen kippe ich auf die Seite. Ich könnte hier an Ort und Stelle einschlafen. Vielleicht werde ich genau das tun.

Die Tür zu meiner Rechten geht auf, und Gus Gus schlüpft rasch heraus, steigt beiläufig über mich hinweg, als wäre ich schon genauso lange hier wie die Treppe selbst, und verschwindet die Stufen hinunter. Eine Stimme von der offenen Tür ruft ihm nach: »Deine Schönheit wird vergehen, genau wie mein Interesse. Geh mir aus den Augen!«

Ein Wesen taucht im Türrahmen auf, zuckt bei meinem Anblick zurück. Es trägt einen roten Morgenmantel und hält einen Tumbler mit bernsteinfarbener Flüssigkeit in der Hand. Seine freie Hand findet den Spalt in dem Morgenmantel und hält ihn zu, wie eine alternde Tennessee-Williams-Heldin.

»Hallo!«, krächze ich.

»Hal-lo«, antwortet es stockend, ein kleines, gertenschlankes, männliches Wesen mit gewelltem, kinnlangem, kastanienbraunem Haar. Er beäugt mich, dann murmelt er, fast zu sich selbst: »Ist es verloren?«

Hey. Wenn ich für einen Menschen ein sächliches Pronomen verwende, dann höchstens in Gedanken. Keinesfalls sage ich es dem Pronomen ins Gesicht. Ich rappele mich hoch. »Ich wohne hier.« Ich zeige auf die Tür hinter mir. »Ich bin Ella.« Er mustert mich, rümpft die Nase entweder über mein Erscheinungsbild oder meinen Geruch, ich kann nicht sagen, was von beidem. Beide stehen im Moment auf einer Stufe mit einer Mülltonne auf einem Jahrmarkt. Ich kämpfe mich weiter, erinnere mich, zu wem Gus Gus vorhin wollte. »Und du bist Sebastian Melmoth, richtig?«

Jetzt beäugt er mich misstrauisch von der Seite. »Das ist richtig. Es ist ein Familienname. Aber wie …«

»Ach ja?«

»Ach ja«, erwidert er gedehnt, macht sich über meinen Akzent lustig. »Reicht Jahrhunderte zurück. Aber wie hast du …«

»Ich wusste nicht, dass das möglich ist.«

»Was?«

»Von jemandem abzustammen, der gar nicht existiert hat. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, es ist eine Weile her, seit ich dieses Zeug gelesen habe, und ich bin müde, im Jetlag und, du weißt schon, Amerikanerin, aber Sebastian Melmoth war Oscar Wildes Pseudonym. Richtig?« Zugegeben, das hier bereitet mir ein gewisses perverses Vergnügen.

Aufgeflogen, funkelt der Typ mich einfach nur an, dann stößt er einen herablassenden Seufzer aus, dreht sich auf dem Absatz um und geht zurück in sein Zimmer, wobei er zur Betonung die Tür hinter sich zuknallt.

Ich hole einmal tief Luft, um mein Gleichgewicht wiederzufinden, ziehe den uralt aussehenden Schlüssel aus meiner Hosentasche und schätze das antike Schloss ab. Ich stecke den Schlüssel hinein und drehe ihn. Es klingt, als ob ich eine Gruft aufschließen würde. Ich drücke die quietschende Tür auf und betrete das Zimmer. Mein Zimmer.

Die Sonne ist fast untergegangen, daher ist es düster. So düster, dass ich mein Gepäck in der Mitte nicht sehe und prompt darüber stolpere. Trotzdem, Hugh ist jetzt mein Held. Ich taste nach dem Lichtschalter und finde ihn rechts neben der Tür.

Das Zimmer ist entzückend, mit schrägen Decken und nackten Holzbalken. Zwischen den Balken ist die Decke weiß gestrichen, und die Wände sind mit Putz aus der viktorianischen Zeit versehen, der an manchen Stellen sogar romantisch abblättert. Ganz hinten an der Wand steht ein Einzelbett, genau am Scheitelpunkt der Dachlinie. Außerdem gibt es eine funktionale Kommode mit einem niedrigen Einbau-Bücherregal daneben. Auf der linken Seite befindet sich ein kleines Bad mit einer winzigen Dusche und einem Barbiepuppen-Waschbecken, und rechts ist ein einzelnes, doppelt verglastes Dachfenster. Ich gehe darauf zu.

Das Licht schwindet bereits, aber ich erhasche einen ungefähren Blick auf eine atemberaubende Aussicht. Von hier kann ich den Magdalen Tower sehen und schiefergedeckte Dächer dazwischen und dahinter. Die Krone einer der Eichen im Kolleghof säumt den unteren Rand des Fensters.

Daran könnte ich mich gewöhnen.

Ich dusche mich rasch ab, werfe meine Bluse widerstrebend weg und schlüpfe in Joggingsachen, dann logge ich mich ins College-WLAN ein und sehe nach meinen E-Mails.

Vier aufeinanderfolgende Nachrichten von meiner Mutter begrüßen mich.

Wollte mich nur kurz melden. Gib mir Bescheid, wenn Du landest.

Gib mir Bescheid, wenn Du Dich einrichtest.

Hast Du Dich schon eingerichtet? Ist irgendetwas passiert? Irgendetwas ist passiert, stimmt’s?

Ella, bitte antworte. Ich würde ja das College anrufen, aber ich weiß nicht, wie man im Ausland anruft, und dieses Skype-Dings, das Du mir eingerichtet hast, sagt, dass ich Geld brauche, um anzurufen. Ich dachte, der Sinn davon ist, dass es kostenlos ist??? Jedenfalls, gib mir einfach Bescheid, dass es Dir gut geht, denn ich spüre es in meinen Knochen, dass irgendetwas passiert sein könnte.

Ich stoße einen Seufzer aus. Offenbar weiß sie nicht, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, mich wie ein Kleinkind zu behandeln. Ich tippe.

Sag Deinen Knochen, sie sollen sich entspannen. Es geht mir gut. Bin nur erschöpft. Werde morgen mehr schreiben.

Ich zögere, so wie immer, wenn ich »Ich liebe Dich« schreiben will, daher schreibe ich nur: XO, E.

Ich werfe einen Blick auf ein paar andere E-Mails in meinem Postfach, aber alles verschwimmt zu einem einzigen großen Klecks. Ich schaue auf die Uhr auf meinem Computer: halb sieben. Eine absolut vernünftige Schlafenszeit.

Die meiste Zeit schlafe ich tief und fest, aber jedes Mal, wenn die Turmuhr läutet, verändern sich meine Träume wie Dias in einem Projektor. Beim Sieben-Uhr-Läuten geht die Tür zu meinem Zimmer auf.

Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass ich nicht mehr träume.

Erwacht!

Der Morgenjäger schleudert seinen Stein,

Verscheucht die Sterne mit dem ersten Schein …

Omar Khayyam, »Rubaiyat«, 1859

Kapitel 4

Ich fahre hoch. Eine untersetzte, weißhaarige Frau in einer grauen Schürze kommt summend in mein Zimmer.

Ich schreie.

Sie schreit.

Wir sehen uns an.

»Oooh«, ruft sie aus, während sie sich mit einer Hand an die Brust fährt. »Sie haben mich zu Tode erschreckt, Liebes!« Sie schlurft weiter ins Zimmer. »Schlafen Sie weiter, achten Sie gar nicht auf die alte E.«

Mein Blick beginnt sich zu klären, und ich sehe, dass sie einen Eimer in der Hand trägt. Sie watschelt ins Bad.

Ich steige aus dem Bett und taumele hinter ihr her. Sie hat sich über die Toilette gebeugt, schrubbt und summt vor sich hin. »Oh, d-das müssen Sie nicht tun«, stammele ich.

»Sie gutes Kind.« Sie schrubbt einfach weiter.

Ich strecke eine Hand aus. »Ich bin Ella.«

Sie wendet den Blick nicht von ihrer Arbeit ab. »Eugenia, Liebes.«

Ich lasse die Hand sinken. »Das heißt … Sie sind eine Putzfrau? Wir haben eine Putzfrau?« Ich winde mich innerlich. »Ich meine, eine Haushaltshilfe? Oder Raumpflegerin, oder …«

Sie richtet sich auf und sieht mich streng an, eine Schullehrerin in einem früheren Leben. »Ich bin Ihre Zugehfrau, Liebes.« Dann wendet sie sich der Dusche zu, wischt sie mit einem Lappen ab. »Hat dieser Wirrkopf von einem Pförtner, Hugh, Ihnen nicht gesagt, dass Sie eine Zugehfrau haben?«

»Wie oft kommen Sie denn?«, frage ich.

»Jeden Tag natürlich!« Sie wendet sich dem Waschbecken zu, poliert die Armaturen. »Außer samstags. Und sonntags. Und feiertags natürlich. Punkt sieben, beim Glockenschlag.« Sie grinst mich an. »Aber keine Sorge, Liebes. Bin leise wie ein Mäuschen, nach zwei Minuten wieder verschwunden, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommt. Fragen Sie nur Ihren Nachbarn. Putze jetzt schon seit vier Jahren sein Zimmer und habe ihn nur ein einziges Mal mit offenen Augen gesehen, und das war, als er nach einer Nacht auswärts nach Hause kam.« Sie lacht vor sich hin. »Ein lustiger Bursche, das ist er.« Sie wechselt den Müllbeutel mit einer schwungvollen Bewegung aus dem Handgelenk.

Dieses ganze Arrangement ist sehr Wir da oben, die da unten. Und sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Ich fühle mich unbehaglich damit, dass eine Siebzigjährige mir zu Diensten ist, egal, wie stolz sie auf ihren Job zu sein scheint. »Eugenia, Sie müssen wirklich nicht jeden Tag kommen.«

Sie ist bereits an der Tür, Eimer in der Hand. Sie lächelt, greift nach dem Türknauf und sagt: »Na dann, bis morgen, Liebes.«

Und fort ist sie.

Nachdem ich mich durch ein paar SMS und E-Mails (drei von Gavin) gekämpft habe, dusche ich, drehe mir die Haare zu einem wirren Knoten hoch, klatsche mir ein bisschen Mascara und Lipgloss ins Gesicht und schlüpfe in einen meiner eher verantwortungsbewusst aussehenden Blazer. Um neun Uhr bin ich mit einem unverdienten Siegesgefühl zur Tür hinaus. Ich bedanke mich bei Hugh für seinen Gepäcklieferservice im Stil von Was vom Tage übrig blieb und bekomme zur Antwort ein desinteressiertes Knurren.

Da ich vor der Rhodes-Orientierungsveranstaltung noch eine Stunde Zeit habe, kaufe ich mir einen Frappuccino in der Flasche und irgendein keksähnliches Teil namens Flapjack in irgendeinem Bodega-ähnlichen Shop und beginne, durch die Gegend zu schlendern.

Die High ist still um diese frühe Stunde, die Ladengitter noch heruntergelassen, die Restaurants dunkel. Aber als ich vor einer mittelalterlichen Kirche rechts abbiege, betrete ich eine Gasse, die zu einer lebendigen Stadt führt. Ich stehe auf dem Radcliffe Square, und ich halte inne, um alles zu betrachten. Die berühmte zylinderförmige Radcliffe Camera erhebt sich vor mir, mit ihrer neoklassizistischen Architektur und ihren goldenen Mauern. Es ist, als wäre ich auf einen Ameisenhügel gestoßen. Studenten und Touristen kommen und gehen durch Pforten am Rande des Platzes, verschwinden im Keller einer Kirche, tauchen mit Kaffee und Gebäcktüten auf. Ich bereue meine Kaffeeflasche vom Zeitungsladen.

Ich drehe mich im Kreis wie der Sekundenzeiger einer Uhr, während ich alles in mich aufsauge. Die Architektur, die Stadtlandschaft, die Art, wie die Leute gekleidet sind, die Art, wie sie klingen. Das ständige Gebimmel von Fahrradglocken. Ich schlendere über den Platz, vorbei an der Bodleian Library und um das Sheldonian Theatre, umgeben von seinen Säulen mit den steinernen Büsten dreizehn namenloser Männer. Auf der anderen Straßenseite bieten Touristenläden Oxford-Souvenirs feil, neben ein paar charmant aussehenden Pubs und verschlossenen Colleges. Die Läden sind in fröhlichen Blau- und Rot-, Gelb- und Weißtönen gestrichen. Ein paar Union Jacks flattern auf den Gehsteig heraus, wo eine Handvoll Cafétische und -stühle in der frühmorgendlichen Kühle auf Gäste warten.

Die Atmosphäre ist kosmopolitischer, als ich erwartet habe. Es fühlt sich alt an, ja, aber es ist lebendig. Geschichte mit einem Puls. Warmblütige Ruinen. Ich höre Mandarin, Italienisch, Französisch, Arabisch und eine Reihe englischer Akzente. Es gibt eine erstaunliche Anzahl Amerikaner. Es ist, als ob diese Stadt allen gehörte. Wenn du hier bist, gehörst du hierher. Oxford ist wie eine zeitlose, baufällige, internationale Raumstation.

Am Ende der Broad Street, vor dem Balliol College, ist ein harmlos aussehendes Kreuz aus Pflastersteinen in die Straße eingelassen. Ein Denkmal, wie sich herausstellt, für die drei Oxforder Märtyrer – protestantische Bischöfe, die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts auf Geheiß von Queen Mary auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Mit einem Schreck wird mir bewusst, dass einer dieser Männer Thomas Cranmer war, der Mann, der dafür verantwortlich war, dass die Ehe zwischen Marys Eltern, Heinrich VIII. und Katharina von Aragon, annulliert worden war.

Mein Gehirn versucht einen Neustart. Ich stehe an genau der Stelle, an der Thomas Cranmer starb. Sie ist nicht abgeriegelt, niemand verlangt Eintritt. Sie ist fast nicht gekennzeichnet. Sie ist einfach ein Teil der Stadtlandschaft von Oxford. Und keine zehn Meter weiter kann ich Oxford-University-Jogginghosen und TARDIS-Keksdosen kaufen.

Ein Schauder kriecht mir den Rücken hoch. Dieser Moment kognitiver Dissonanz ist erst der Anfang. Toto, wir sind nicht mehr in Ohio.

Entfernungen in dieser Stadt abzuschätzen ist unmöglich. Vielleicht liegt es an dem unebenen, kopfsteingepflasterten Gelände. Vielleicht liegt es an den Trauben von Touristen, die jeden Zentimeter Gehsteig in Beschlag nehmen. Vielleicht liegt es an den sich windenden Straßen und Gassen. Ich liebe jeden Pflasterstein, jede Menschentraube und jede Windung, aber ich schätze falsch ein, wie lange man braucht, um zum Rhodes House zu kommen, und als ich es endlich finde, bin ich keine Minute zu früh.

Ich stürme die Stufen hoch. In dem Augenblick, in dem ich eine Hand auf den Türknauf lege, klingelt mein Handy. Mist. Obwohl es in Washington erst fünf Uhr morgens ist, sind wir offenbar schon im Dienst.

»Gavin, hi!«, sage ich atemlos.

Ein Kichern begrüßt mich vom anderen Ende der Leitung. »Tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber hier ist nicht Gavin.«

Ich erstarre, den Türknauf noch immer in der Hand. »Senatorin Wilkes«, stoße ich hervor. »W-was für eine nette Überraschung.«

»Ella Durran. Ich bin ein Fan.«

Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert; ich bin hier, ich bin da, ich bin … kurz davor zu hyperventilieren. Ganz ruhig bleiben. »Ich bin ein Riesenfan von Ihnen«, sage ich begeistert. »Ich freue mich ja so …«

»Entschuldigung?«

Ich schnelle herum. Ich blockiere den Eingang. »Verzeihung«, flüstere ich der Frau zu, die mich zu umrunden versucht. Ich werfe einen Blick in den Raum, als sie die Tür öffnet. Es ist brechend voll. Ich bin zwei Minuten zu spät. Sie fangen an.

Ausgeschlossen, dass ich die mögliche nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten am Telefon abwürge, die in diesem Moment fröhlich sagt: »Okay, kommen wir zur Sache. Bildung wird einer der Eckpfeiler meines Wahlkampfs sein, und was Sie liefern, ist ein entscheidender Teil der Strategie.«

Durch die Tür höre ich das Quietschen eines Mikrofons, das zum Leben erwacht, und dann eine britische Stimme, die sagt: »Wenn dann bitte alle Platz nehmen würden …«

»Senatorin …«

»Nennen Sie mich Janet.«

»Danke. Ich will nur sagen …« Durchatmen. Sprechen. »Wenn Sie irgendetwas brauchen, egal was, ich bin für Sie und Gavin da. Es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten.«

»Mit mir zu arbeiten, Ella. Das hier ist eine Partnerschaft. Wir werden große Dinge zusammen auf die Beine stellen. Gleichwohl werden wir uns bemühen, Sie möglichst wenig zu belästigen. Wir wollen, dass Sie Ihre Zeit in Oxford genießen. Stimmt’s, Gavin?«

»Absolut«, höre ich ihn im Hintergrund sagen, in einem Ton, den ich bei ihm noch nie gehört habe. Er ist geduldig und einschmeichelnd. Genau wie er mein Boss ist, ist sie seiner.

Die Tür geht von innen auf, und ein Mann tritt heraus, neigt den Kopf und hält sich sein Handy ans Ohr. Leise sagt er: »Hier ist Connor.«

Wir sehen uns an, mit gleichermaßen verdrießlichen Mienen. Er hat ein richtig nettes Gesicht: gemeißelter Kiefer, schräge Nase, hellbraune Augen und Stephanopoulos-Haare. Genau so habe ich mir einen Rhodes-Stipendiaten immer vorgestellt. Der College-Quarterback aus einem Roman von J. D. Salinger.

»Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Ella. Ich wollte nur sagen, willkommen an Bord.«

»Danke. Ich werde Sie nicht enttäuschen.«

»Davon gehe ich aus. Augenblick, Gavin will noch etwas sagen. Ich reiche Sie weiter.«