Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Orlanda Verlag GmbH

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Wie kann man eine Essstörung überwinden? Und was ist eigentlich bei jemand los, der unter dieser Störung leidet. Eine Essstörung raubt Lebenszeit, sie ist Freundin und Feindin zugleich und man wird sie nur schwer wieder los. Magersucht, Bulimie & Co. sind mit vielen Klischees und Vorurteilenbehaftet und nach wie vor ein Tabuthema – besonders wenn sie Erwachsene betreffen. In ihrem mutigen und vielschichtigen Buch zeigt Sophie Luise Bauer eindrücklich, wie man auch noch als erwachsene Frau in eine Magersucht abrutschen kann. Offen berichtet sie, was diese Erkrankung für ihr soziales Leben und für ihr Selbstbild bedeutet hat. Und sie erzählt, wie sie es geschafft hat, sich von ihrer falschen Freundin zu trennen, auch wenn der Weg dahin steinig und lang war.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

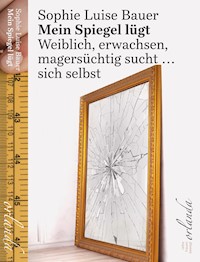

Sophie Luise Bauer

Mein Spiegel lügt

Weiblich, erwachsen, magersüchtig sucht … sich selbst

Über dieses Buch

Eine Essstörung raubt Lebenszeit, sie ist Freundin und Feindin zugleich und man wird sie nur schwer wieder los. Magersucht, Bulimie & Co. sind mit vielen Klischees und Vorurteilen behaftet und nach wie vor ein Tabuthema – besonders wenn sie Erwachsene betreffen.

In ihrem mutigen und vielschichtigen Buch zeigt Sophie Luise Bauer eindrücklich, wie man auch noch als erwachsene Frau in eine Magersucht abrutschen kann. Offen berichtet sie, was diese Erkrankung für ihr soziales Leben und für ihr Selbstbild bedeutet hat. Und sie erzählt, wie sie es geschafft hat, sich von ihrer falschen Freundin zu trennen, auch wenn der Weg dahin steinig und lang war.

Über die Autorin

Sophie Luise Bauer, geboren 1983, lebt als freie (Drehbuch)-Autorin, Redakteurin und Drehbuchlektorin in Berlin. Sie studierte an der Freien Universität Berlin Publizistik und Kommunikationswissenschaften und an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg Audiovisuelle Medienwissenschaften. Sie arbeitet(e) u.a. für Blue Ocean Entertainment, Egmont Ehapa Media, die UFA, Senator Film und ARD Degeto und hat das Drehbuch für den Spielfilm »Fucking Berlin« geschrieben.

Aber alles soll und alles muss

Aber alles geht und jeder will

Perfekt sein

Perfekt sein

Sind wir denn nie schön genug?

Ist es hier nie schön genug?

Sind wir denn nie schön genug?

So wie wir sind, sind wir so viel zu schnell zu müde oder blind

Ich wäre manchmal gerne weniger von allem

Und trotzdem genug

Will ohne Plan und ohne Richtung sein

Aber irgendwie gut

Ohne Lösung, ohne Perfektion

Und ohne aufzufallen will ich ich selber sein

Will ich ich selber sein

Schön genug, von Lina Maly, Sängerin

Für weniger Perfektionismus und mehr Echtheit!

Mir ist bewusst, dass dieses Buch auch Menschen betrifft, die mir nahestehen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass alle, die dieses Buch bereits gelesen haben, fein damit sind und mich beim Entstehungsprozess unterstützt haben. Für alle anderen möchte ich eines vorwegnehmen: Es gibt Passagen, bei denen der eine oder die andere durch die Offenheit meiner Worte schlucken könnte. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier nicht um Schuldzuweisungen geht. Ich möchte niemanden vorführen. Ich möchte offen und ehrlich meine Erfahrungen und die damit verbundenen Emotionen schildern, um einen Einblick in die Welt einer Essgestörten zu geben.

Ich hoffe daher, dass insbesondere alle, die mich kennen, dieses Buch als das wahrnehmen, was es ist: meine Erinnerung an eine Zeit in meinem Leben, die mich viel gelehrt hat. Mein Weg zu mir. Alles, was ich hier an Gefühlen und Gedanken offenlege, ist meine Sicht der Dinge, meine Seite der Erfahrung.

Außerdem möchte ich all diesen Menschen danken. Ich schätze mich glücklich, dass ihr alle nach wie vor Teil meines Lebens seid. Ich bin euch dankbar, dass ihr mir den Raum und die Zeit gelassen habt, mich zu verändern und mich zu der Person zu entwickeln, die ich heute bin. Ich danke euch, dass ihr da wart und seid. Denn auch durch euch bin ich zu der geworden, die ich heute bin. Ich danke denen, die mich während des Entstehungsprozesses dieses Buches unterstützt haben. Egal, ob mit ihren Erinnerungen, die sie mit mir geteilt haben, mit ihrem Einverständnis, dass ich meine Erinnerungen so in die Öffentlichkeit tragen darf, ihrer emotionalen Unterstützung oder auch mit einem Plätzchen in der Natur. Ihr alle wart und seid ein wichtiger Teil meines Lebens, den ich nicht mehr missen möchte.

Inhalt

Vorwort

Hunger nach dem Unbekannten

Schlaraffenland

Martyrium Körper (und Geist)

Ich sehe was, was du nicht siehst

Nein zur Weiblichkeit

Unbefriedigt

Lasst mich doch einfach in Ruhe

Unter der Glasglocke

Meine Freundin, mein Gefängnis

Der lange Weg zu mir selbst

Die Gründe hinter den Gründen

Und jetzt?

Tipps & Gedanken

Nachwort von Michael Essers

Vorwort

Es ist erstaunlich, wie sehr man manche Sachen vergisst oder verdrängt. Ich wundere mich zum Beispiel jedes Mal aufs Neue, wenn ich schwitze. Das klingt selbst für mich komisch, aber so ist es. Denn vor ein paar Jahren habe ich immer gefroren. Auch bei 35°C und mehr. Das hatte natürlich einen Grund: Wer nichts isst, hat keine Energie. Ergo: Er oder sie friert. Trotzdem ist es für mich immer wieder merkwürdig, wenn ich mich im Sommer nachts auch ohne Bettdecke hin und her wälze, weil mir heiß ist. Auch, dass ich im Sommer kurze Sachen anziehen kann und trotzdem schwitze, lässt mich jedes Mal verwundert innehalten. Denn lange Zeit habe ich keine kurzen Klamotten getragen. Braun wurde ich ebenfalls nie. Nicht nur, weil ich lange Sachen trug, sondern auch, weil mein Körper die Energie für andere Prozesse brauchte. Genauso war es mit meiner Regelblutung. Die hatte ich einfach nicht mehr. Jahrelang. Kein Wunder, denn im Prinzip habe ich meinen Körper über einen langen Zeitraum regelrecht misshandelt.

Oder pupsen. Kannte ich nicht. Ich verkörperte gewissermaßen die Wunschvorstellung einer nicht pupsenden Person. Und jedes Mal, wenn ich mich über diese eigentlich völlig gewöhnlichen Dinge des Lebens wundere, hänge ich zwischen der Freude über so viel Normalität und einer unerklärlichen Sehnsucht danach fest, all diese lästigen Dinge wieder loszuwerden.

Ich war magersüchtig, hatte und habe eine Essstörung. »Habe«, weil, wie mein langjähriger Therapeut in einer unserer ersten Sitzungen sagte: Eine Essstörung wird man nie (ganz) los. Und damit hat er vermutlich recht. Ich kann heute, weit mehr als zehn Jahre nach der Diagnose, nach zwei Klinikaufenthalten und vielen Jahren Therapie stolz sagen, dass ich eine der Patientinnen bin, die es geschafft haben, relativ symptomfrei zu leben. Mir ist aber bewusst, dass die Thematik und alles was damit zusammenhängt, immer eine Rolle in meinem Leben spielen werden. Denn sie waren einfach viel zu lange ein Teil von mir, als dass ich sie jemals vergessen könnte.

Ich bin nun Ende 30. Begonnen hat meine Essstörung, wenn man das überhaupt so eindeutig festlegen kann, als ich 25 war. Das erscheint ungewöhnlich, weil Magersucht doch meist in der Pubertät auftritt? Ein weitverbreitetes Vorurteil, wie ich im ersten Kapitel zeigen werde.

Mir ist bewusst, dass es sich dabei um eine ernsthafte Erkrankung handelt, und ich weiß heute, dass ich viel Lebenszeit an diese Krankheit verloren habe. Wenn ich meinem Partner von Macken, Ticks und Handlungen erzähle, die mich in der schlimmsten Zeit meiner Essstörung begleitet haben, muss ich selbst manchmal lachen. Nicht, weil ich die Krankheit nicht ernst nehme oder gar beschönigen möchte. Nein, weil es so absurd ist. So lebensfern. Und weil sich manche Dinge mit Humor einfach besser ertragen lassen. Mein Partner findet das natürlich alles andere als zum Lachen. Und das ist in gewisser Weise auch gut so, denn es führt mir immer wieder vor Augen, wie »unnatürlich« das Verhalten und die Begleiterscheinungen einer Essstörung sind.

Ich möchte das hier klarstellen, weil es die eine oder andere Stelle in diesem Buch gibt, an der ich mich scheinbar über mich selbst lustig mache. Ich verwende Humor aber nicht nur, weil ich es so besser ertragen kann. Es hat auch noch einen anderen Grund: Essstörungen sind nach wie vor ein Tabuthema. Selbst wenn man sie hinter sich gelassen hat und gerade, wenn man ernst darüber spricht. Ich zumindest habe diese Erfahrung auf unterschiedliche Weise machen müssen. Und deshalb ist dieses Buch auch ein Versuch, mit den Vorurteilen gegenüber Essgestörten aufzuräumen oder aufzuzeigen, dass Essgestörte nicht nur aus ihren Symptomen bestehen. Man muss Essgestörte nicht mit Samthandschuhen anfassen oder in betretenes Schweigen verfallen. Vielleicht sollte man im Umgang mit Essgestörten weniger überlegen, wie man sich ihnen gegenüber verhalten soll(te), sondern einfach mal nachfragen. Ja, Essgestörte haben ein Problem. Aber wie bei allen anderen Problemen und Krankheiten, ist es auch bei der Essstörung so, dass es nicht hilft, wenn man die Person mit ihrem Problem gleichsetzt. Auch Essgestörte haben eine Persönlichkeit, die noch anderes zu bieten hat. Auch, wenn Essgestörte das oft selbst vergessen.

Dieses Buch ist deshalb nicht als Therapiehilfe gedacht, auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich damit Mut machen kann. Mut, dass diese Krankheit und alles was dahintersteht so weit bearbeitet werden können, dass man symptomfrei leben kann. Vielmehr möchte ich einen Einblick geben in das Leben einer Betroffenen, die zum Eintritt der Krankheit kein Teenager mehr war. Und ich möchte wachrütteln. Ja, deine Freundin kann eine Essstörung haben, ohne dass du es zunächst mitbekommst. Dein Kollege kann ein Problem mit dem Essen haben, ohne dass du es bemerkst. Und nein, es hilft deiner Tochter nicht, wenn du sie jedes Mal fragst, ob sie heute schon etwas gegessen hat, anstatt einfach mal zu fragen, wie es ihr geht. Ich möchte verdeutlichen, dass eine Essstörung nichts ist, was man jemandem immer sofort ansieht. Ich möchte zeigen, dass Essstörungen sehr unterschiedliche Ausprägungen haben und extrem individuell sind. Ich möchte den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Vielleicht, damit man Essgestörte in ihrem Umfeld besser versteht. Wenn das überhaupt geht, denn Essgestörte verstehen sich meist selbst nicht. Und genau das ist ihr Problem. Dennoch wäre es schön, wenn man nicht einfach nur das Schild »Achtung, essgestört!« umgehängt bekäme, sondern zumindest der Versuch unternommen würde, die Person verstehen zu wollen. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass die Ausprägungen dieser Krankheit schwer bis gar nicht zu verstehen sind.

Ich habe deshalb hier und da ein paar Hinweise einfließen lassen, was Außenstehende tun können, was ich mir persönlich gewünscht hätte und was mir tatsächlich geholfen hat. Dennoch möchte ich betonen: Das hier ist meine ganz persönliche Erfahrung mit der Krankheit, die sich nicht eins zu eins auf jeden und jede Essstörung übertragen lässt. Umso mehr freut es mich, dass mein langjähriger Therapeut in einem Nachwort meine persönlichen Erfahrungen in einen allgemeinen Kontext stellt und aufzeigt, warum diese Erkrankung jedes Alter treffen kann und wie die Behandlung einer Essstörung gelingen kann.

Indem ich ungeschönt und offen über die letzten Jahre geschrieben habe, gelang mir ein weiterer wichtiger Schritt in meinem neuen Leben. Denn eine Essstörung hat wahnsinnig viel mit Scham und Heimlichkeiten zu tun. Gerade im eigenen Umfeld. So hatte und habe ich immer wieder das Gefühl, dass Außenstehende, mir fremde Menschen mehr über mich und meine Essstörung wissen als jene, die mich bereits länger in meinem Leben begleiten. Der Grund dafür ist einfach: Personen, die mir nahestehen, sind betroffen und trauen sich oft (auch im Nachhinein) nicht zu fragen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, weil sie einfach nur froh sind, dass diese für alle schwere Zeit endlich vorbei ist. Personen, die ich hingegen heute kennenlerne und denen ich davon erzähle, haben die nötige Distanz. Sie wollen wissen, wie das ablief, wie sich die Essstörung bei mir ausgeprägt hat, was Auslöser und Ursachen waren. Wie ich so viel Sport treiben konnte, obwohl ich meinem Körper doch keine Energie zuführte, und was ich gemacht habe, dass es mir jetzt gut geht. Und es ist inzwischen ein gutes Gefühl, offen darüber reden zu können, ohne befürchten zu müssen, auf dem Mitleidsgleis zu landen.

Ich mache niemandem einen Vorwurf, der nicht nachfragt oder betreten schweigt. Jeder ist anders, und außerdem war ich auch nicht in jedem Stadium meiner Krankheit bereit oder stark genug, offen darüber zu reden. Und irgendwann gehörte die Krankheit einfach zu mir. Man fragt ja andere auch nicht ständig nach ihren anhaltenden Rückenschmerzen, der Warze auf dem Finger oder ihrem chronischen Reizdarmsyndrom. (Ob man auch das öfter tun sollte, sei dahingestellt.) Andererseits merkte ich, dass auch schnell vergessen wird, welchen Rucksack ich mal getragen habe. Mein Freund wurde zum Beispiel gelegentlich ungeduldig, wenn ich mich nicht gleich entscheiden konnte, was ich essen möchte. Das ist eine Nachwehe, mit der ich sicherlich noch eine Weile beschäftigt sein werde. Auch wenn ich heute wieder esse, mache ich mir nach wie vor Gedanken darüber. Der Bauch schreit zum Beispiel »Pasta«, aber der Kopf sagt »nicht so viele Kohlenhydrate«. Und dann braucht es eben etwas, bis sich Bauch und Kopf verständigt und geeinigt haben.

Aber zurück zu den Gründen, warum ich dieses Buch geschrieben habe: Es ist ein wichtiges Thema! Wichtiger als je zuvor, denn in unserer Leistungsgesellschaft und in Zeiten von Instagram & Co., in denen jede*r besser und schöner sein möchte als die anderen, nehmen Essstörungen zu beziehungsweise sind ein latentes gesellschaftliches Problem. Auch wenn Instagram & Co. natürlich nicht der alleinige Grund für die Entstehung einer Essstörung sind – und etwa zu Beginn meiner Essstörung noch gar keine Rolle spielten. Sie stehen hier vielmehr stellvertretend für ein in unserer Gesellschaft bestehendes Ideal, perfekt zu sein.

Statistiken belegen, dass die Zahl der Essgestörten in den letzten zehn Jahren in Deutschland um knapp 30 Prozent gestiegen ist. So wurden laut Statista im Jahr 2017 in deutschen Krankenhäusern insgesamt 7.821 Fälle von Anorexie und 1.864 Fälle von Bulimie behandelt.1 Die Dunkelziffer ist um einiges höher, denn hier sind weder die Fälle einbezogen, die sich zwar in Therapie, aber nicht in einer Klinik befinden, noch jene, die noch nicht einmal ärztlich diagnostiziert sind. Zählt man die Zahlen von Adipositas- und Binge-Eating-Patienten dazu, erhöht sich die Zahl der Essgestörten in Deutschland erheblich. Zudem gibt es viele weitere Ausprägungen von Essstörungen, wie beispielsweise Orthorexie, die teilweise noch gar nicht erhoben werden. Auch die Todesfälle sind in den letzten 20 Jahren gestiegen. Waren es 1998 noch 33, sind es 2017 bereits 78 gewesen.2 Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat in einer Untersuchung aus dem November 2018 festgestellt, dass 30 bis 50 von 1.000 betrachteten Personen an einer Essstörung leiden. Die Website magersucht.de spricht von insgesamt circa 5 Millionen Essgestörten in Deutschland. Das sind sechs Prozent der deutschen Bevölkerung. Geheilt würden im Falle einer Magersucht jedoch nur 30 Prozent der Behandelten. Bei genauso vielen wird die Krankheit chronisch.3

Umso erstaunlicher ist, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit anscheinend nicht mehr wahrgenommen wird. Zwar gibt es immer mal wieder Debatten, ob beispielsweise »Germanys Next Topmodel« junge Mädchen in den Magerwahn treibt. Nein, Heidi Klum ist nicht schuld! Essstörungen in der Modewelt machen nur einen minimalen Prozentsatz aus und wie bereits erwähnt ist das Aussehen nur einer von vielen Faktoren, die eine Essstörung begünstigen können. Dennoch rechnen sich die Medien groß an, dass sie offen mit dem Thema Essstörung umgehen. Ich habe das anders erlebt. Ich habe ein Spielfilmdrehbuch zu dem Thema verfasst und renne damit gegen Wände. Wenn ich das Drehbuch vorstelle, erlebe ich stets die gleichen Reaktionen. Erst Interesse, dann Betroffenheit. Viele kommen auf mich zu und sagen, wie wichtig das Thema ist, umsetzen möchte den Stoff aber niemand. Es sei ein Nischenthema, heißt es dann. Eine andere Begründung lautet, dass die Probleme der Hauptfigur schwer nachzuvollziehen seien oder auch, dass es schwierig sei, einen inneren Konflikt in Bildern darzustellen. Ich finde, das ist Quatsch. Den inneren Konflikt einer Essstörung kann man sehr gut in Bildern zeigen, und wenn wir vor allem zurückschrecken würden, was schwer nachvollziehbar ist, könnten wir die Welt gleich in eine Kiste packen und zuschnüren.

Auf der anderen Seite kann ich das Zögern verstehen, denn auch beim Film üben Quoten und Kinogänger-Statistiken großen Druck aus. Wenn ich dann Filme wie »Systemsprenger« sehe, schöpfe ich jedoch neuen Mut. Ich muss nur Geduld haben und den oder die Menschen treffen, die das Thema nicht nur als wichtig erachten, sondern auch nicht davor zurückschrecken, unbequem zu sein. Denn ja, Essgestörte sind »unbequem«.

Ich habe während der Arbeit am Drehbuch recherchiert, wie das Thema auf dem deutschen Film- und Fernsehmarkt präsentiert wird. Es gibt einige deutsche Dokumentarfilme, aber es gab lange Zeit nur einen einzigen deutschen Spielfilm zum Thema Essstörung. Der Film heißt »Hunger. Sehnsucht nach Liebe«, handelt von einer Bulimikerin und stammt aus dem Jahr 1997. Erst 2020, also 23 Jahre später, gab es mit »Aus Haut und Knochen« einen weiteren deutschen Spielfilm, der eine Essgestörte in den Mittelpunkt stellte. Dann gibt es noch eine schwedischdeutsche Koproduktion mit dem Titel »Stella« (2015) und gelegentlich kommt das Thema in fiktionalen Medien wie »Vincent will Meer« oder »Der Club der roten Bänder« am Rande vor. Die zögerliche Bereitschaft, sich mit dem Thema in den fiktionalen Medien auseinanderzusetzen, zeigt meiner Meinung nach sehr gut, wie Essstörungen in der Öffentlichkeit immer noch behandelt werden: nämlich so gut wie gar nicht. Bei Büchern sieht das etwas anders aus, doch auch hier werden Essstörungen oft sehr eindimensional betrachtet, nämlich mit dem Fokus auf Teenager. Dabei sind Essstörungen längst keine Teenagererkrankung mehr, sondern ziehen sich durch alle Altersgruppen. Ich habe während meiner Klinikaufenthalte auch Frauen im Alter von 40 bis 70 Jahren kennengelernt, die an einer Essstörung litten. Und bei ihnen handelte es sich um Neuerkrankungen, nicht um chronische Essstörungen.

Es ist so wichtig klarzustellen, dass man sowohl im jungen Erwachsenenalter wie auch im fortgeschrittenen Alter noch an einer Essstörung erkranken kann. Deshalb möchte ich meine Erfahrungen teilen und von den Themen und Fragen erzählen, mit denen ich auf meinem Weg konfrontiert war und die mich in den letzten Jahren beschäftigt und verändert haben.

Ich möchte mit diesem Buch Hinsehen und den Mund aufmachen! Und das auf eine versöhnliche Art. Denn wenn es etwas gibt, was wirklich aus der Essstörung heraushilft, ist es genau das. Ich musste lernen, da hinzuschauen, wo es wehtut, und darüber zu sprechen. Und ich musste lernen zu verzeihen. Nur wenn ich weiß und sage, was ich brauche, können meine Bedürfnisse auch erfüllt werden. Nur wenn ich weiß und artikulieren kann, was ich fühle und denke, empfinde ich mich selbst als wichtig und wertvoll. Und das ist es, worauf es bei meiner Suche ankam: meinen Selbstwert (wieder)zufinden.

1»Fälle von Magersucht nehmen zu in Deutschland«, von Matthias Janson, Stand: 13.02.2018, Quelle: Statistisches Bundesamt, unter: https://de.statista.com/infografik/12885/magersucht-in-deutschland/ und »Anzahl der in deutschen Krankenhäusern diagnostizierten Fälle von Anorexie und Bulimie in den Jahren 2000 bis 2017«, Veröffentlichungsdatum: März 2019, © Statista 2020, unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28909/umfrage/in-krankenhaeusern-diagnostizierte-faelle-von-anorexie-und-bulimie/

2»Todesfälle aufgrund von Essstörungen in Deutschland in den Jahren 1998 bis 2018«, Quelle: Statistisches Bundesamt, Veröffentlichungsdatum: Juli 2020, © Statista 2020, unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28905/umfrage/todesfaelle-durch-essstoerungen/#professional

3Quelle: www.magersucht.de

Hunger nach dem Unbekannten

Es ist ein Konglomerat aus vielen Ereignissen, Prägungen und Nuancen, die letztlich dazu führen, dass man eine Essstörung entwickelt, weil man keinen anderen Ausweg für sich mehr sieht. Auch wenn krankhaftes Essverhalten gewiss keine bewusste Entscheidung ist. Bei mir zumindest waren es verschiedene Umstände, die zusammengenommen etwas in meinem Kopf implodieren ließen. Zum Einstieg möchte ich deshalb den Lebensabschnitt und die Auslöser beleuchten, die bei mir in die Essstörung führten. Und ich möchte der Frage nachgehen, ob es Unterschiede gibt zwischen der Entstehung einer Essstörung im Teenageralter und der im Erwachsenenalter.

Begonnen hat meine Essstörung, als ich Mitte zwanzig war. Einen genauen Tag, wann und wie alles begann, gibt es nicht. Es war ein schleichender Prozess. Der Zeitpunkt, den mir Freunde heute nennen, weil es offensichtlich wurde, dass ich ein Problem mit Essen hatte, war nicht identisch mit dem Zeitpunkt, an dem sich die ersten Wurzeln der Essstörung in mir festsetzten. Für mich fällt der Beginn meiner Essstörung in die Zeit, als ich mein Masterstudium aufnahm.

Die Weichen meines Lebens waren gestellt, mein beruflicher Weg war vorgezeichnet. Ich lebte mit meiner besten Freundin in einer WG, und ich führte eine Beziehung, deren baldiges Ende ebenfalls für mich auf der Liste der Auslöser steht. Das klingt zunächst so gar nicht nach Gründen für eine Essstörung? Kann ich verstehen. Wenn wir jedoch hinter die Kulissen beziehungsweise hinter meine damalige Fassade schauen, dann liefen dort noch ganz andere Prozesse ab, die es mir erschwerten, mein Leben wertzuschätzen und zu genießen. In meinem Inneren war ich hilflos, hoffnungslos, traurig, fühlte mich eingeengt, nicht geliebt, nicht schön genug, konnte meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen und hatte deshalb schlussendlich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.

Kurz vor dem Antritt meines Masterstudiums endete eine für mich wichtige Beziehung, in der ich einige Kilo zugenommen hatte. Ich hatte deshalb kein Übergewicht, aber ein paar Pfunde mehr auf den Hüften. Laut BMI alles noch im Idealbereich und dennoch hatte ich das Gefühl, etwas speckig zu sein, und ich litt darunter. Nicht zuletzt, weil ich von meinem Vater stets statt mit »Wie geht es dir? Schön, dich zu sehen!« mit dem erstaunten Ausruf »Du hast ja schon wieder zugenommen!« begrüßt wurde. Mein Vater, der früher Sportler war und sehr auf seinen Körper achtete, war sich der Wirkung seiner Worte nicht bewusst, und auch ich war mir damals nicht darüber im Klaren, wie sehr mich diese Worte trafen. Letztlich spielten Essen und Körperkult in unserer Familie schon immer eine gewisse Rolle und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich mich später mit Essen quälte und nicht mit einer anderen Sucht.

Das Gefühl, nach der Trennung wieder frei zu sein und sich neu präsentieren zu müssen, war sicherlich ein Grund dafür, dass ich mehr auf meine Ernährung und meinen Körper achtete. Hinzu kam, dass meine Freundin, mit der ich in der WG zusammenlebte, auf eine gesunde Ernährung bedacht war und ich sie um ihre Figur beneidete. Schließlich achtete ich immer mehr darauf, was ich zu mir nahm. Plötzlich gab es für mich abends kein Fertigessen oder Chips und Gummibärchen mehr, sondern eigens gekochtes Essen aus frischen Zutaten. Zunächst also ein Wechsel von der unüberlegten, ungesunden und reichlichen Ernährung hin zur gesunden Ernährung. Ich verlor ein paar Pfunde und fühlte mich dadurch endlich wieder etwas attraktiver. Zudem aß ich aufgrund des stressigen neuen Studiums sehr unregelmäßig. Ich spürte den Hunger nicht, wenn ich in eine Aufgabe vertieft war, und das Gefühl, es längere Zeit ohne Essen auszuhalten, war für mich irgendwie befriedigend. Über kurz oder lang minimierte ich selbst das gesunde Essen, und das völlig unbewusst. Aber das war noch nicht der Beginn der Essstörung, wenn auch als Weiche auf dem Weg dahin nicht zu unterschätzen.

Meine Lebensumstände begünstigten in gewisser Weise eine Essstörung. Eigentlich ging es aber um ganze andere Sachen. Um den hohen Fall von einem Zustand völliger Euphorie ins gefühlte Nichts.

Zunächst hatte ich einen guten Flow. Ich war stolz, dass ich es für mein Masterstudium an eine renommierte Universität geschafft hatte. Ich selbst wäre allerdings nie auf die Idee gekommen, mich dort zu bewerben. Als meine Freundin mich auf den Studiengang aufmerksam machte, dachte ich: Da hab ich doch eh keine Chance! Das war typisch, wie ich mich selbst sah, und deutet einen weiteren Punkt an, der eine Essstörung begünstigt. Ich hatte kein Selbstbewusstsein. Nun war ich aber dort angenommen und wollte endlich beweisen, was ich konnte. Und auch wenn ich durchweg gute Noten bekam, verfestigte sich bei mir der Eindruck, dass ich mich für alles wahnsinnig anstrengen musste. Der Jahrgang vor uns war sehr beliebt und beflissen. Wir, der erste Masterdurchgang, waren ein kleiner, bunter Haufen Individualisten. Nur ich nicht. Ich versuchte mich anzupassen und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, an das Maß der Dinge heranzureichen. Dieses Gefühl nahm innerhalb der zwei Jahre meines Masterstudiums extrem zu, wirkte sich auch auf andere Bereiche meines Lebens aus und holte obendrein ähnliche alte, verdrängte Empfindungen hoch.

Es war aufreibend, es allen recht machen zu wollen. Dass das gar keiner von mir verlangte, steht auf einem anderen Blatt. Auch der Anspruch, stets die Beste zu sein, kostete mich wahnsinnig viel Kraft. Außerdem macht es einen Menschen in meinen Augen mitunter nicht sehr sympathisch, wenn er oder sie verbissen versucht, immer die Nase vorn zu haben. Deshalb versuchte ich dieses Bestreben für mich zu behalten, damit es anderen gar nicht erst auffiel. Auf jeden Fall entwickelte sich in dieser Zeit der Zwang, mehr als perfekt sein zu müssen. Mein damals größtes, unerreichbares Ziel.

Parallel zu dem sich ausbreitenden Wahn nach Perfektion, erfuhr die Freundschaft zu meiner damals besten Freundin und Mitbewohnerin eine Zäsur, als sie sich neu verliebte und immer weniger mit mir teilte. Obendrein verliebte ich mich ebenfalls neu. Allerdings unglücklich.

Dass ich überhaupt mit so einem Mann zusammengekommen war, konnte ich zunächst gar nicht glauben, denn ich stellte ihn von Anfang an auf einen Sockel und machte mich damit klein und unbedeutend. Die Beziehung war dann leider alles andere als ausgeglichen und ich fand darin keinen Halt. Vielmehr war es ein ständiger Kampf um Beachtung. Auch wenn mir mein Ex nie das Gefühl gegeben hatte, unattraktiv zu sein, traute ich dem nicht. Und ich fühlte mich mit weniger Kilos sicherer. Denn wenn ich schon nicht mit meiner Persönlichkeit überzeugen konnte, wollte ich wenigstens toll aussehen. Natürlich ist »toll aussehen« Geschmackssache, doch mein Selbstbild driftete nun in etwas Krankhaftes ab. Ich fand das Gefühl toll, dem Hunger zu trotzen. Denn dieses Gefühl setzte wahnsinnige Energie in mir frei, die ich damals wohl zum Überleben brauchte. Die Essstörung war im Anmarsch und ich empfand sie nicht als Problem, sondern als willkommene Stütze. Abgesehen davon, dass ich damals nicht im Mindesten ahnte, worauf ich gerade zusteuerte. Das Nicht-Essen gab mir ein Gefühl von Stärke und Halt. Es ist sogar medizinisch erwiesen, dass man, nachdem der Hunger erst einmal überwunden ist, Adrenalin ausstößt.

Als sich mein Freund von mir trennte, begann es zu kippen. Ich versank in Kummer und Schmerz und natürlich blieb diese Entwicklung nicht unentdeckt. Meine Mitbewohnerin war die Erste, die meine Veränderung bemerkte. Unsere einst von Vertrautheit und Freude geprägte Freundschaft bekam eine Schwere. Zudem drängte sie mich, zum Arzt zu gehen. Ich wollte das natürlich nicht hören und zog mich immer mehr zurück. Dabei war sie zu dieser Zeit die einzige Freundin, die sich meinem Trübsinn stellte. Andere Freunde hatten bereits Abstand genommen. Ich nahm nur das wahr. Ich redete mir ein, den Kummer nicht zu spüren, dabei kroch er mir aus jeder Pore. Für meine Freunde war das schwer zu ertragen, und so fühlte ich mich immer mehr allein. Nicht ganz. Zu mir gesellte sich eine neue Freundin: die Essstörung.

Ich kann heute nicht wirklich rekonstruieren, was mich letztlich dazu gebracht hat, doch zum Arzt zu gehen. Waren es tatsächlich die Ansagen meiner Freundin? Oder waren es die ersten körperlichen Begleiterscheinungen wie ständiges Frieren, Schwächeanfälle und die anhaltende trübe Stimmung? Auf jeden Fall saß ich irgendwann meiner Hausärztin gegenüber. Ich berichtete vom Frieren und von der Schlappheit. Sie stellte mir viele Fragen, und als sie fragte, was ich an dem Tag noch vorhatte zu essen, verstockte ich und brach nach weiterem Nachfragen in Tränen aus. Für sie ein wohl eindeutiges Indiz. Sie hakte weiter nach und ich verließ schließlich mit einer Überweisung zum Psychologen – Diagnose: Magersucht und Depression – die Praxis. Nun hatte ich es also schwarz auf weiß, dass ich nicht ganz rundlief. Denn natürlich sah ich darin kein Hilfsangebot, sondern einen Angriff. Diese Diagnose bewies mir, dass ich ein Problem war. Dass ich so, wie ich war, nicht in Ordnung war.

Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie viel Zeit verstrich, ehe ich zum Psychologen ging. Und ich kann mich auch nicht mehr konkret daran erinnern, warum ich es dann tat. Vielleicht, weil ich innerlich doch gespürt habe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht aber auch, weil ich es gewohnt war, Anweisungen zu befolgen.

Von der Phase zum Zustand

Heute setze ich also meine veränderten Lebensumstände mit der Entstehung der Essstörung gleich. Die Trennung von meinem damaligen Freund war für mich der »große Knall«, der Zeitpunkt, als auch für meine Freunde ersichtlich wurde, dass etwas nicht mit mir stimmte. Der Beginn des unaufhaltsamen Abwärtsstrudels. Die dann einsetzende On-Off-Beziehung und die Gefühle von Unzulänglichkeit auf allen Ebenen gaben mir den Rest. Hinzu kam, dass ich kurz vor Abschluss des Studiums stand und nicht wusste, was ich danach machen wollte. Vor allem, weil ich nicht verstand, warum ich es nicht wusste. Heute ist mir das klar: Mein Fokus lag bereits auf der Essstörung. Dahin gingen all meine Gedanken und meine Kraft. Deshalb gelang es mir nicht, mir darüber klar zu werden, was ich mit mir und meinem Leben anfangen wollte.

Als ich schließlich meinen Abschluss mit 1,2 in der Hand hielt, war das für mich kein Erfolg, ich konnte mich nicht darüber freuen. Denn für mich begann nicht wie für meine Kommilitonen die berufliche Zukunft, ich ging erst mal in die Klinik. Für mich fühlte sich das so an: Ich bin fertig und arbeitslos.

Und genau hier wurde aus einer Phase ein Zustand.

Unterschiede zwischen Teens und Erwachsenen

Vielleicht drängt sich die Frage auf, warum ich erst mit 25 Jahren an Magersucht erkrankte. Essstörungen werden schließlich meist als Teenagererkrankungen eingestuft. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) leiden jedoch inzwischen auch viele Erwachsene an einer Anorexie. 2017 betraf das bei den gesetzlich Versicherten knapp 40.000 Frauen und 2.500 Männer zwischen 20 Jahren bis ins hohe Alter.4 Mehr als 10.000 Frauen waren zwischen 30 und 40 Jahren, bei den 40- bis 50-Jährigen waren es etwa 6.400 Fälle. Ähnliche Zahlen veröffentlichte die Barmer. Laut ihrer Hochrechnung waren im Jahr 2016 insgesamt rund 93.000 Personen in Deutschland wegen einer Magersucht in Behandlung. 93 Prozent von ihnen waren weiblich und fast jede Dritte älter als 40 Jahre. Ja, Magersucht ist längst keine Pubertätskrankheit mehr: Allein von 2011 bis 2016 verzeichnete die Kasse bei den über 40-Jährigen eine Zunahme um 19 Prozent.5Ein gewisser Prozentsatz erwachsener Magersüchtiger ist zwar bereits als Teenager erkrankt und hat dann eine chronische Essstörung. Aber genau dies, dass Magersucht für eine Teenagererkrankung gehalten wird, macht meiner Meinung nach einen großen Unterschied in der Wahrnehmung von magersüchtigen Erwachsenen und magersüchtigen Teenagern aus. Denn bei Erwachsenen wird die Krankheit oft gar nicht oder erst sehr spät erkannt, was wiederum die Heilung erschwert. Denn je später eine Essstörung behandelt wird, desto höher das Risiko, dass die Krankheit chronisch wird.

Ich hatte großes Glück, dass meine Hausärztin sehr umsichtig war, viele Bereiche meines Lebens abgefragt hat und am Ende nicht nur die Diagnose Depression stellte. Vielen Erwachsenen ergeht es laut Elisabeth Rauh, Chefärztin der Schön Klinik Bad Staffelstein, da anders. In einem Interview mit dem Spiegel6 sagt sie, dass die meisten betroffenen Frauen über 30 zunächst wegen einer Depression zu ihr in die Klinik kommen. Auf die Idee, dass eine Depression oft eine Begleiterkrankung einer Essstörung ist, kommen häufig weder Betroffene noch manche Ärzte. Oft werden stattdessen Diagnosen wie Schilddrüse, Depression oder »dann ist sie halt ein bisschen dünn« gestellt.

Ich vermute, dass die Gründe einer Essstörung wenig mit dem Alter zu tun haben. Es gibt, egal wie alt man ist, ähnliche Gründe. Und die haben meist etwas mit der Wahrnehmung der eigenen Person zu tun. Die Auslöser können ganz unterschiedlich sein, schließlich steht ein Erwachsener an einem anderen Punkt in seinem Leben als ein Teenager. Seine Weichen sind bereits gestellt. Und doch zeigt sich hier eine Gemeinsamkeit, denn egal ob Teen, Twen oder älter, meistens sind es einschneidende Erlebnisse oder sich ändernde und überfordernde Lebensumstände, die den Eintritt in eine Essstörung markieren.

Bei Teenagern kann es der Versuch sein, sich gegen das Elternhaus aufzulehnen, oder um von anderen Schwierigkeiten wie beispielsweise Mobbing, einer drohenden Scheidung der Eltern und schlechten Schulnoten abzulenken. Aber auch körperliche und psychische Veränderungen während der Pubertät können Ursachen einer Essstörung sein. Hinter der krassen Gewichtsreduktion kann beispielsweise der unbewusste Wunsch stehen, sich die Kindergestalt zu erhalten oder das Unwohlsein mit dem Körper zu überspielen.

Bei einem Erwachsenen können es Erfolgsdruck im Beruf, der Tod oder die Trennung des langjährigen Partners, der Auszug der Kinder, die Angst vorm Altwerden oder bei Frauen auch die Menopause sein. Denn ähnlich wie die Pubertät sind die Wechseljahre laut Doktor Elisabeth Rauh eine Phase der biologischen oder emotionalen Veränderung. Der Körper produziert weniger Östrogene, die Stimmung schwankt, die Menstruation bleibt aus. Das Bindegewebe wird schwächer, die Muskelmasse nimmt ab und einige Frauen nehmen zu. Dem gegenüber steht der Wunsch, schön zu sein, und je mehr Gedanken man sich folglich über das Essen macht, um den Veränderungen nicht nachzugeben und das Gewicht zu halten, desto größter ist das Risiko, eine Essstörung zu entwickeln.7

Auch bei erwachsenen Essgestörten spielen die Themen Ablehnung und Aufgabe von alten Mustern, Werten und Erwartungen eine Rolle, was eher bei jüngeren Menschen vermutet wird.

Alle Magersüchtigen eint, dass sie sehr viel von sich erwarten. Perfektionismus und Leistungsdruck sind enorm. Die Essstörung kann als eine Art Bestrafung fungieren. Bestrafung dafür, weil man sich nicht genügt und annimmt, auch anderen nicht zu genügen. Makellos modellierte Menschen in Magazinen und Social Media beeinflussen Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Auch ich habe gedacht, dass nur wer schlank und schön ist, eine Chance hat. Und das war vor Social Media. Doch nicht nur das immer krasser werdende Schönheitsideal kann Auslöser sein. Es sind auch Erwartungen wie: Erfolg zu haben, in seinen unterschiedlichen Beziehungen und Rollen, sei es als Tochter, Freundin, Mutter, Sohn, Vater zu überzeugen und dabei noch toll auszusehen. Werden die Anforderungen an einen selbst zu groß und fürchtet man, zu scheitern, kann die Kontrolle über den Körper und das Gewicht Halt geben.

Was sich ebenfalls in allen Altersgruppen bemerkbar macht, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen, ist meiner Meinung nach die soziale Isolation. Eine Essstörung bestimmt Denken, Fühlen und Verhalten. Während es bei einem Teenager vor allem die Eltern und die Peergroup sind, die Druck auslösen und Kontrolle übernehmen können und wollen, kommen bei einem Erwachsenen noch ganz andere Punkte hinzu. Erwachsene stehen bereits mitten im Leben und haben entsprechend eine andere Verantwortung. Vielleicht haben sie eine Familie zu versorgen, es wird permanent Zuwendung und Aufmerksamkeit von ihnen verlangt. Das ist nach meiner Einschätzung auch ein wichtiger Grund, warum bei Erwachsenen eine Essstörung nicht oder erst sehr spät erkannt wird: Sie funktionieren einfach irgendwie. Sie können sich nicht komplett zurückziehen und isolieren, von ihnen wird ständig etwas erwartet. Womit ich nicht sagen will, dass von einem Teenager nichts erwartet wird. Dennoch ist ein Erwachsener in der Regel in einer anderen Situation, er befindet sich mitten auf seinem Lebensweg. Diesen zu verlassen ist ein großes Wagnis.

Junge Erwachsene, wie ich damals, haben hingegen ganz andere Möglichkeiten, eine Essstörung zu vertuschen. Ich konnte die Packung Erdnüsse im Briefkasten verstecken, um mich selbst zu überlisten, bei einem Teenager oder einem Erwachsenen mit Familie wäre das wohl schnell aufgefallen. Ich konnte in der Öffentlichkeit essen und es mir zu Hause für mehrere Tage streichen. Ein Teenager muss sich den Regeln der Familie anpassen und kommt viel schneller in die Bredouille, erklären zu müssen, warum er nichts isst.

Wie können Außenstehende helfen?

Ich bin gefragt worden, was ich mir von meinem Umfeld gewünscht hätte und was Außenstehende tun können, um zu helfen. Ich würde diese Frage nur zu gern beantworten, kann es aber nur bedingt. Denn ein Problem war, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich wollte und mir wünschte, ich konnte das aus meinem Nebel an Emotionen nicht mehr richtig herausfiltern. Ich glaube, dass es vielen Essgestörten so ergeht, und vermutlich ist es deshalb auch so schwierig, Essgestörten zu helfen. Denn zuallererst muss man sich helfen lassen wollen. Hinzu kommt, dass ich in jeder Phase meiner Essstörung unterschiedlich reagiert habe, welche Hilfe ich bereit war anzunehmen und vor allem auch, von wem. Dennoch werde ich versuchen, Antworten auf diese Frage zu geben und meine Gedanken dazu hin und wieder einfließen lassen.

4Hippold, Monika: »Bulimie und Magersucht bei Erwachsenen«, Stand: 24.06.2019, unter: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/gesundheit/themenuebersicht/medizin/magersucht-bulimie-essstoerung-anorexie-essbrech-sucht100.html

5Adam, Aglaja: »Späte Anorexie: Magersucht bei Erwachsenen«, aktualisiert am 30.08.2019, unter: https://www.apotheken-umschau.de/Magersucht/Spaete-Anorexie-Magersucht-bei-Erwachsenen-520685.html

6Hombach, Stella: »Dann ist sie halt ein bisschen dünn«, Stand: 12.09.2018, unter: https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/magersucht-bei-erwachsenen-dann-ist-sie-halt-ein-bisschen-duenn-a-1227113.html

7Hombach, Stella: »Dann ist sie halt ein bisschen dünn«, Stand: 12.09.2018, unter: https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/magersucht-bei-erwachsenen-dann-ist-sie-halt-ein-bisschen-duenn-a-1227113.html

Schlaraffenland

»Iss doch einfach!« Wie oft habe ich diesen Satz während meiner Essstörung gehört oder in den Gesichtern meiner Gegenüber gelesen. Einfach war das aber ab einem bestimmten Zeitpunkt für mich überhaupt nicht mehr.

Essen! Was bedeutet Essen eigentlich? Für viele ist es ein tägliches Ritual der Nahrungsaufnahme. Für manche hat Essen einen weitaus größeren Stellenwert: Sie verbinden damit Genuss, sich etwas Gutes tun oder eine kleine Auszeit gönnen. Für andere auf dieser Welt ist Essen Mangelware. Und für einen geringen Prozentsatz unserer Gesellschaft, der allerdings immer größer wird und deshalb nicht zu unterschätzen ist, bedeutet Ernährung Stress und Ekel. Ich zählte auch zu dieser Gruppe. Mehr als 10 Jahre lang empfand ich Essen als etwas, was ich tunlichst vermeiden sollte.

Die Nahrungsaufnahme gehört zu den Grundbedürfnissen eines Menschen. Und letztlich ist es genau das, was Essgestörte irgendwann verrät. Viele mögen denken, dass man Essgestörte an ihrer Figur erkennt. Stimmt nicht, sage ich. Denn dem Großteil der Betroffenen, die ich kennengelernt habe, hat man es nicht sofort angesehen.

Woran man Essgestörte aber immer erkennt, ist ihr Umgang mit Essen. Natürlich nur, wenn man etwas Zeit mit ihnen verbringt und sich eine Esssituation ergibt. Oder eben nicht, weil sie sich Situationen mit Essen konsequent entziehen. Essen oder eben Nicht-Essen ist letztlich das, womit sich Essgestörte irgendwann outen. Wie jemand isst und was er isst, macht die Erkrankung früher oder später sichtbar. Denn auch magersüchtig bedeutet nicht automatisch, dass man gar nichts isst. Ein weitverbreitetes Vorurteil in Bezug auf Essstörungen.

Und plötzlich war sie da

Bei mir begann das Nicht-Essen als schleichender Prozess. Das ist sicherlich bei vielen Essgestörten so. Ich glaube, es ist selten eine bewusste Entscheidung, bei der man sich sagt: Ab morgen esse ich nichts mehr, weil … Ich zumindest habe die Anfänge gar nicht bemerkt und doch hat es mich irgendwann so gewaltig gepackt, dass ich mich dem nicht mehr entziehen konnte. Es begann mit einem unregelmäßigen Essverhalten und endete schließlich in der Verweigerung.

Der Übergang von einer Phase zu einem Zustand erfolgte etwa zu dem Zeitpunkt, als sich mein neuer Freund von mir trennte, die Beziehung aber dann in einen On-Off-Modus wechselte.

Mein Nicht-Essen setzte schon vor der Trennung ein. Die vorerst komplette Nahrungsverweigerung folgte dann mit der Trennung. Manche kennen das: Wenn man traurig ist, kann man entweder gar nichts essen, oder man isst extrem viel. Ich hatte vor Liebeskummer keinen Appetit mehr und irgendwann überschritt ich den Punkt, dass ich Hunger überhaupt noch spürte. Deshalb sah ich nach einer Weile auch keinen Sinn mehr darin, etwas zu essen. Erst recht nicht, weil das Nicht-Essen zwei tolle Nebeneffekte hatte: Meine Figur wurde noch schlanker und meine Gefühle ließen sich immer besser in Schach halten. Vordergründig ging es bei meiner Essstörung – so wie bei einem Großteil der Essgestörten – nicht direkt um das Aussehen, sondern um rein emotionale Dinge.

Nach einer Weile setzte bei mir der Zustand ein, bei dem auf die Überwindung des Hungers eine Art Adrenalinkick folgt. Dieses Adrenalinhoch hielt natürlich nicht lange an. Schon bald fühlte ich mich extrem schwach und fror ständig. Um mir wenigstens etwas Energie zuzuführen, begann ich, jeden Tag einen Magerquark mit etwas Marmelade zu essen. Ich war der Meinung, dass das reichte. Damit habe ich mir vermutlich meine Laktoseintoleranz eingebrockt. Denn davor hatte ich nie Probleme mit Milchprodukten. Festgestellt wurde die Unverträglichkeit während meines ersten Klinikaufenthalts.

Natürlich hat auch mein Körper irgendwann gemerkt, dass er Energie braucht, rebelliert und mir signalisiert, dass ein Magerquark pro Tag nicht reicht. Vor allem nicht bei dem geistigen Pensum, das ich zu bewältigen hatte: nämlich ein Studium, Freunde, die etwas von mir wollten und eine Beziehung, die zwar beendet war, aber doch noch irgendwie weiterlief.

Es setzte Heißhunger ein. Allerdings in einem Ausmaß, das ich bis dahin nicht kannte. Ich verbrachte den ganzen Tag nur noch damit, diesen Heißhunger zu unterdrücken. Das war Schwerstarbeit. Meistens schaffte ich es ein paar Tage. Ich begann phasenweise zu essen. Immer dann, wenn ich es nicht mehr aushielt, aß ich etwas. Nicht viel. Schon ein Rosinenbrötchen gab mir das Gefühl, immens gegessen zu haben. Schlimm jedoch war, was ich dann mir selbst gegenüber empfand: Verachtung. Weil ich es nicht geschafft hatte, nichts zu essen. Weil ich die Kontrolle verloren hatte. Ich musste die Kalorien wieder loswerden und mich für meine Schwäche bestrafen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich anfing, vermehrt Sport zu treiben. Denn schon ein Rosinenbrötchen war in meinen Augen ein Fressanfall und wurde neben der körperlichen Züchtigung von mir mit komplettem Nahrungsentzug bestraft.

Diese Hunger-Heißhunger-Phasen steigerten sich. Mal aß ich einen Quark, dann aus Heißhunger eine Tüte Gummibärchen und zur Bestrafung fünf Tage nichts. Bis ich dem Hunger, dem Frieren und der Schwäche wieder nachgab und ein Brötchen aß. Um dann aus Enttäuschung von mir selbst abermals mehrere Tage nichts zu essen. So schaukelte sich mein gestörtes Essverhalten immer weiter hoch und führte dazu, dass ich nicht mehr in Anwesenheit anderer aß. Ich konnte es nicht ertragen, dass mich jemand beim Essen beobachtete, denn ich selbst schämte und verachtete mich für dieses ganz normale menschliche Grundbedürfnis. Und ich wollte anderen nicht die Genugtuung geben, mich beim Essen zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, mich dann doppelt ablehnen zu müssen.

Meine Mutter sagte mir einmal, dass ich das Nicht-Essen vor meiner Familie lange versucht hatte zu verstecken, indem ich auf Familienfeiern etwas aß und es anschließend in die Kloschüssel beförderte. Auch mein Vater hat das wahrgenommen, sich aber nicht getraut, es anzusprechen. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber jeder merkt sich eben das, was ihn nachhaltig beeindruckt hat. Egal ob im positiven oder negativen Sinn.

Bei meinen Freunden wiederum verlief das Nicht-Essen anders. Zunächst ließ ich mir immer neue Ausreden einfallen, weshalb ich nicht mitaß. Anfangs hat man mir meine Lügen, wie »Ich habe schon gegessen« und »Ich habe mir den Magen verdorben«, vielleicht noch geglaubt. Später bin ich, wenn etwas bestellt oder gemeinsam gekocht wurde, einfach verschwunden. Und letztendlich war es mir zu blöd, mich immer wieder erklären und selbst bloßstellen zu müssen. Denn inzwischen war offensichtlich, dass meine Erklärungen erfunden waren. Und wenn ich doch mal dabei war, hat das meine Maschinerie im Kopf auf Hochtouren gebracht, denn allein der Anblick von Essen hat mich furchtbar aufgewühlt. Es war schlimm, zu sehen, wie alle etwas Leckeres aßen, nur ich nicht. Und wenn ich mich in einer solchen Runde habe »verführen« lassen (das war auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach den Klinikaufenthalten), ging es mir noch Tage danach schlecht. Ich verachtete mich für meinen Ausrutscher. Ich zog mich komplett zurück und wurde zum Teil auch einfach nicht mehr eingeladen. Wer will schon jemanden mit am Tisch sitzen haben, der die ganze Zeit apathisch in eine Ecke starrt oder panisch das Essen taxiert, als könnte es ihn anspringen? Ich verbreitete schlechte Stimmung und wurde deshalb vor allem von mir selbst ausgeschlossen. Das minimierte meinen Umgang mit Essen abermals.

Essen unter Aufsicht

Nach circa einem Jahr mit Essstörung und wenige Monate nach ärztlicher Diagnose erfolgte mein erster Klinikaufenthalt und damit der Versuch, mich wieder an Essen heranzuführen. Bei diesem ersten Klinikaufenthalt war bei den Mahlzeiten immer Personal anwesend. Es wurde darauf geachtet, was wir aßen. Außerdem wurden Gespräche mit mir geführt, was beispielsweise eine normale Portion ist. Denn das hatte ich bereits vergessen. Was mir als normale Ration angepriesen wurde, erschien mir natürlich wahnsinnig viel. So wurde mir empfohlen, zu Abend ein bis zwei Stullen zu essen. Und das war nur eine von drei Mahlzeiten! Meine Gedanken dazu waren: So viel esse ich sonst oft die ganze Woche nicht.