10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

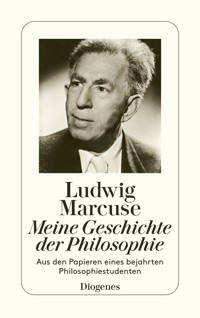

»Philosophieren ist die Annäherung an eine Offenbarung, die nie stattfindet. Der Weg dahin ist voll von den scharfsinnigsten menschlichen Weisheiten«, so Marcuse in seiner ›Geschichte der Philosophie‹, in der er den Leser bekannt macht mit den Freuden »der großen Ernte des Denkens«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Ludwig Marcuse

Meine Geschichte der Philosophie

Aus den Papieren eines bejahrten Philosophiestudenten

Diogenes

Dem großen Gott Äsculap –

und den Asklepiaden

Dr. Erich Wolff, Beverly Hills

Dr. Reiner Pilmes, Bad Wiessee

in Dankbarkeit

Höfliche Anweisung zum Lesen

Tant de clefs différentes tournent dans la serrure humaine

François Mauriac

Auf deutsch:

Der Mensch ist nicht aufzuschließen

Der mehr oder weniger geneigte Leser möge es halten, wie’s ihm gefällt. Er kann hineintun und wieder herausnehmen, was er möchte. Ich bin kein Spielverderber.

Sollte er wünschen, den Intentionen des bejahrten Philosophie-Studenten zu folgen – wenigstens in den Stunden, in denen er diese Seiten umblättert, so denke er daran, was hier nicht beabsichtigt ist: nicht eine Geschichte der Philosophie (dazu ist dies hier zu sehr auf mein Maß zugeschnitten) und nicht eine Sammlung philosophischer Essays, ein Sprung von Thema zu Thema.

Dies Gebilde gehört nicht zu einer Literatur-Gattung, die sich einen Namen gemacht hat. Während der Student ein Leben lang teils fasziniert, teils interessiert, teils gelangweilt, teils aus Vergnügen, teils aus Gewohnheit Philosophisches las und exzerpierte und niederschrieb und vortrug und debattierte, während er viele kleine Einsichten und keine ganz große Wahrheit gewann … meditierte er, jubilierte er, sezierte er, kritisierte er, informierte er, kommentierte er, variierte, rehabilitierte, propagierte er, komponierte er … vielleicht habe ich einiges vergessen.

Der Leser, der nicht auf einem Buch besteht, das gar nicht angeboten wird, muß sich immer wieder umstellen. Vielleicht ist es ihm unbequem, vielleicht kommt er frischer heraus, als er hineinging. Es hängt nicht allein von ihm ab. Jeder Schreibende muß in Betracht ziehn, daß ihm nicht geglückt ist, was er sich vornahm … und kann nur wünschen, daß es besser wurde, als er hoffte.

Unsicher ist alles. Aber: ohne Sicherheiten kein Leben. Dieser (gern geleugnete) Widerstreit, dem die verehrtesten Denker zu entfliehen suchten (und wie viele Leser nahmen sie mit!), ist abgebildet im tausendjährigen Philosophieren.

I. Der Student stellt sich vor

Was ich mir jetzt wünsche,

ist nicht, glücklich, sondern nur,

bewußt zu sein.

Albert Camus

Auf der Suche nach einem Ausspruch, der mir am eindeutigsten und kürzesten nahegekommen ist, fand ich Aldous Huxleys Glaubensbekenntnis des Lebensanbeters: »Als ein vielfältiges und unstetes Wesen ist er in der Lage, alle die teilweisen und offenbar widersprechenden Synthesen hinzunehmen, welche von andern Philosophen konstruiert wurden. Er ist einen Augenblick Positivist und im nächsten Mystiker; bald vom Gedanken an den Tod verfolgt (denn die Offenbarung des Todes ist eine Begleiterscheinung des Lebens), bald ein dionysisches Naturkind; ein Pessimist und, bei einer Veränderung in der Liebe oder in der Leber oder auch nur des Wetters, ein überschwenglicher Anhänger des Glaubens, daß Gott in seinem Himmel und auf Erden alles wohlbestellt hat.« Er ist so mannigfach, weil er viele Personen in einer ist; jeder Glaube ist die Rationalisierung einer vorherrschenden Stimmung. Die Frage, ob eine dieser Philosophien wahr oder falsch sei, ist keine. »Ich lasse Carlyles Verzweiflung und Pascals Todesahnung genau so gelten«, schrieb Huxley, »wie die Form ihrer Nasen und ihren Kunstgeschmack.« Intolerant ist er nur gegen den Anspruch des Denkers, welcher der Welt seine Nase oktroyiert. Diese Gewalttätigkeit maskiert sich heute als Strenge des Begriffs.

Die Geschichte der Philosophie hat einen feinen Namen hervorgebracht, um philosophische Weitherzigkeit zu entwerten: »Synkretismus«. Das Wort meinte ursprünglich die Kreter und ihren Burgfrieden gegen den Feind. Diese Aufhebung der Parteiungen muß so berühmt gewesen sein, daß dann die Aussöhnung zwischen den Religionen, die Vermischung miteinander streitender Weltanschauungen »Synkretismus« genannt wurde. Dabei ist nie auf den Unterschied zwischen Wahllosigkeit und Weitherzigkeit geachtet worden. »Synkretismus« ist ein Terminus der Verachtung.

Ebenso wie ein zweiter Name für dasselbe Ereignis: »Eklektizismus«. Eklektiker, »Auswähler«, nannte Diogenes Laertius jene Schein-Philosophen, die aus Kleider-Fetzen der Andern sich ein zusammengeflicktes Gewand zurechtschneiderten. Goethe verglich sie mit »Dohlen«, die alles zu Neste tragen, was ihnen von irgendeiner Seite zufällig dargeboten wird. Aber: was ist schlecht daran, da doch das Nest eine Schöpfung ist, welche aus gegebenen Materialien Neues macht – wie Goethe aus herumliegenden Worten den Faust baute?

Nicht-eingegrenzte Fülle und philosophische Hamsterei sind zweierlei: das Einerlei verdeckte Denker (wie Novalis, wie Nietzsche), die in einer weiten Welt von Gedanken herumabenteuerten; am Ende war weder ein System noch ein philosophischer Trödel-Laden, sondern ein Neugieriger, der nicht genügsam gewesen war, der nichts ausgeschlossen, dessen Land keine Grenzen hatte.

Philosophen waren meist gewalttätig, vor allem gegen sich selbst. Sie setzten eine ihrer Einsichten zum Tyrannen über viele andere. Huxleys große Toleranz begann nicht beim Nächsten, sondern bei sich selbst; und das ist das zuverlässigste Fundament aller Duldsamkeit. Er wußte, was noch recht unbekannt ist: daß er nicht ein Ich ist, sondern eine ganze Kolonie und mitten im Bürgerkrieg zwischen den vielen Huxleys; und zeigte sich human, indem er nicht alle außer einem ermordete. Auch wer human ist, weiß, daß es nicht möglich ist, jedem seiner Iche und in jeder Minute zu Willen zu sein; verweigert aber keinem den Respekt, auch wenn er nicht alle befriedigen kann, und nicht genau zu der Zeit, in der sie ihn drängen.

An dieser Stelle hat der Philosophie-Student ein Bedenken. Es ist hochherzig, zu seinen Stimmungen und Begierden zu stehen. Aber kann Toleranz so weit getrieben werden, daß man allen gleich freundlich gegenübersteht? Sie hat ihre Grenze: wo man diese Neigung verurteilt und jene fördern möchte. Stammt alles Vorziehen und Abwehren von außen? Selbst dann würde man sich Gewalt antun, wenn das Gewissen (woher immer es kommen mag) ignoriert würde. Die Toleranz gegen sich selbst ist nicht ganz ohne Intoleranz durchzuführen. Und noch ist gar nicht die Rede davon gewesen, daß jeder sich auch vergewaltigen muß, um am Leben zu bleiben. Der Wille zum Überleben ist der Tyrann aller Tyrannen.

Weniger problematisch als die Nachgiebigkeit gegen meine zahlreichen Iche ist die Nachgiebigkeit gegen die Philosophien, die ich studiert habe. Huxley weiß, daß sie nicht, wie Wissenschaften, kontrolliert werden können; daß sie auch Organ-Gefühlen, Stimmungen und vielen rätselhaften Impulsen ihr Dasein verdanken. Deshalb macht er nicht den Versuch, sie in einem System gleichzuschalten, um widerspruchslos dazustehn. Er ist in dieser Resignation, in diesem Leben am offenen Meer nicht allein.

Auch der Philosophie-Student ordnet sich nicht den epochalen und nicht den aktuellen Hauptvokabeln unter: dem Monismus oder dem Pessimismus, der Formal-Logik oder der Material-Dialektik; auch nicht den weniger stadtbekannten wie: das beschädigte Leben, das Nichts-als und das Noch-nicht. Er benutzt sie gelegentlich, wenn sie Zusammenhänge erhellen, zur Verständigung dienen; aber nicht als Geländer, das eine stürmische See in Vergessenheit bringen soll. Die Geschichte der Philosophie ist das reiche Arsenal, das einem Lebenden helfen kann, sich seine eigenen Gedanken, Empfindungen und dunklen Dränge etwas heller zu machen. Das Schatzhaus Kultur leistet nur dem etwas, der es unbefangen benutzt; wer sich hier einsperren läßt, verdummt. Wer nichts weiß, ist vielleicht nicht so beschränkt, wie der, welcher, eingeschlossen in ein Gedanken-Gerüst, keine Erfahrungen mehr macht.

Man macht Erfahrungen mit Nachbarn, Maschinen und Denkern aus drei Jahrtausenden. Ich habe sie auch »gelernt«; wichtiger ist, daß man ihnen begegnet. Von diesen Begegnungen, nicht von einem bescheidenen Wissen erzählt dies Buch. Indem ich mich vorstelle, versuche ich, darauf hinzuweisen, welcher Art die Begegnungen waren; auch was ich vermitteln will und vermitteln kann – und was nicht. Die Geschichte der kräftigsten Denker kann viel bieten, nur nicht eine Annäherung an das absolut Wahre. In den großen Philosophien sind zentrale Bewußtseins-Konstellationen der Vergangenheit konserviert. Als Vor-Geschichte heutiger Probleme ist die Überlieferung meist von geringem Belang. Wie es für einen Physiker unwichtig ist, daß schon vor dreitausend Jahren ein erster Ansatz zu seiner Theorie da war, so ist es eine Spielerei, wenn Erkenntnistheoretiker des zwanzigsten Jahrhunderts an einem Vorsokratiker so lange herumbasteln, bis er für ihre Theorie zitierbar wird. Dies zum Kapitel: wozu die philosophischen Ahnen nichts nützen.

Von Nutzen ist die Historie von Thales bis Schopenhauer als ein Museum vergeblicher Enträtselungen; so daß der Nachfahr lernen kann, wohin eine Möglichkeit nicht führt. Denker haben in zweitausend Jahren und an vielen Orten die großen Wege zur absoluten Wahrheit abgeschritten … Holzwege zwar, und so begann man immer wieder von vorn. Aber sie offenbarten die möglichen Deutungen; und da sie sich als Irrwege erwiesen haben, können sie neues Irren ersparen. Die konsequentesten Denker haben die großen vergeblichen Abenteuer unternommen; wir, die Erben, können das Vergeblich dankbar vorwegnehmen.

Und kennenswert ist diese Vergangenheit als Entfaltung vieler Spielarten der Spezies Philosoph: des theoretischen Dogmatikers, des Gesetzgebers, des Problematikers, des Weisen. Jede dieser Varianten hat sich wiederum differenziert nach dem zentralen Motiv, das sie schuf. Einer kann Dogmatiker sein: im Bann einer herrschenden Tradition oder aus Unsicherheit, die zu intellektueller Gewalttätigkeit führte; Problematiker: aus Vorsicht vor Illusionen oder aus abenteuerlicher Denk-Lust; Gesetzgeber: aus Angst vor der Anarchie oder als Propagandist einer sich durchsetzenden Ordnung; Weiser: aus Glaube oder Unglaube.

Der Leser dieser Papiere – Ergebnisse aus Begegnungen mit Toten und Lebenden – wird viele berühmte, darstellenswerte Figuren, Ideen und goldene Worte vergeblich suchen. Die Alternative ist: ein Adreßbuch. Es gibt genug davon; das Ideal dieses Typs ist ein Lexikon, in dem jeder findet, was er sucht. Es ist sehr nützlich. Aber der Student wollte nicht einmal jenes lückenhafte Lexikon herstellen, das sich Philosophie-Geschichte nennt und einen roten Faden entlangläuft. Es ist weniger nützlich.

Von den folgenden Seiten ist nicht mehr zu erwarten, als der Titel verspricht. Wer Philosophen studiert, um in seinem Philosophieren weiterzukommen, wird verweilen oder schneller weitergehen – gemäß seinem Bedürfnis; ich hielt mich länger bei dem »byzantinischen Aristoteles«, Psellus, auf als bei dem griechischen. Das persönliche Motiv wird nicht verschleiert, eher breit ins Licht gestellt: bei Ortega y Gasset machte ich länger halt als bei manchem Größeren und Folgenreicheren, weil die »Elite« mich mehr beschäftigt als die ewige Willensfreiheit; nicht einmal die Lösung dieser Jahrtausend-Crux würde irgendwen oder irgendwas ändern … oder den glücklichen Finder zum Auge Gottes machen. Den Philosophie-Studenten interessierten die Philosophien der Jahrtausende nur, soweit sie einen Beitrag zu seiner Orientierung geliefert haben. Das ist die geziemende Bescheidenheit, die jeden warnen sollte, sich nicht zur Menschheit oder gar zu Gott zu verbreitern. Der Philosophie-Student hat nur zwei Augen, zwei Ohren, Erfahrungen aus wenigen Jahrzehnten in einer kleinen Welt. Auch hat er nicht einmal soviel Bücher studiert, wie in der kleinsten Stadt-Bibliothek angehäuft sind. Der Leser wird deshalb dem Studenten nicht so fern sein, wie der enzyklopädische Hegel dem Weltgeist fern gewesen ist.

Das Eingeständnis der Subjektivität mag den Leser argwöhnisch stimmen: er könne von der Laune eines Eigenbrötlers auf Seiten-Pfade gelockt werden. Das ist der Nachteil. Der Vorteil: wer liest, wird eher angesprochen von einem Subjekt als von anonymer Gelehrsamkeit oder einem Deserteur in eine Sprache, die nicht ausspricht. Die begriffliche Atonalität ist die große Feigheit der philosophierenden Pfauen. »Aus den Papieren eines bejahrten Philosophie-Studenten« teilt mit, was ihn fesselte, befremdete – und was half, das bißchen Boden unter die Füße zu bekommen, das ihm erreichbar war. Dies Auf-sich-Verweisen ist nicht die einzige Art, zu lehren … aber, wie mir scheint, die lebendigste. Sie ist nicht am Platz, wenn Ingenieure ausgebildet werden sollen. Ich selbst aber habe am meisten von jenen Philosophen gehabt, in deren Lehre der Lehrende anwesend war.

Wie weit ist auch der Lesende dabeigewesen in diesen Betrachtungen? Wer schreibt, bezieht immer den, der es entgegennehmen soll, ein: nur selten als pädagogisches Unternehmen, indem der Autor das Seine erzieherisch zurechtmacht; aber wahrscheinlich würde mancher abgekürzter formulieren, handelte es sich nur darum, sich selbst zu verstehn. Vor aller Rücksichtnahme auf das, was gesellschaftlich möglich ist, was einer innerhalb dieser Möglichkeit sich traut, ist das Wissen um die Notwendigkeit der Kommunikation. Die Privat-Ideen, die Privat-Symbole, die Privat-Sprachen sind nur gut zum Blenden der Untertanen, die nicht sehen sollen, wie wenig erkannt worden ist.

Der Philosophie-Student machte sich klar, auf wen er verzichtet, und zu wem er redet: nicht zu Experten und nicht zu weltanschaulich Fixierten. Auch solch ein Leser-Kreis ist nicht so homogen, wie das Wort Kreis vorspiegelt. Es gibt keine Tradition mehr, nur Traditionen; auch keine Traditionslosigkeit, selbst sie nur im Plural.

Man sucht dieser Schwierigkeit zu entgehen durch die gar nicht goldene Mitte: von jedem ein bißchen, für jeden ein bißchen; viel Idealismus, auch etwas Materialismus – nebst vielen Namen, Titeln, Inhaltsangaben und traditionell-kritischen Kommentaren. Dies Vorgehen gibt dem Leser das beruhigende Gefühl, daß er alles bekommt und sein Historiker nicht voreingenommen ist. Der Inventur-Typ ist als Quelle von Informationen recht brauchbar – aber erst vollendet als Enzyklopädie; man soll nicht versuchen, lesbar zu machen, was zum Nachschlagen da ist. Die Philosophie-, Kunst- und Literaturgeschichten sind fast immer unhandliche, gewalttätig in ihrer Funktion behinderte Nachschlagewerke – von denen es nicht genug geben kann, wenn sie nicht ein Kompendium mit einem Lese-Buch verwechseln.

Dies hier konkurriert nicht mit einer umfassenden Auskunftei. Man wird viel vermissen; und viel finden, was man nicht erwartete. Dies hier genügt nicht zur Vorbereitung fürs Examen und für gesellschaftliche Frag-mich-was. Hier mischt sich der Autor ein in Vergangenes und Gegenwärtiges, macht das Einst heutig und bereichert das Heute durch die vielen Gestern – um der paar Jahre willen, in denen er in dies Frage-und-Antwort-Gestrüpp geraten ist. Der Leser folge dem Beispiel.

Über diese Synchronisierung von Vorbei und Jetzt hinaus konnte die Chronologie leider nicht verwirrt werden – obwohl es immer dringender wird. Es wäre an der Zeit, die Darstellung nicht am Leitfaden der Jahreszahlen laufen zu lassen (Abfahrt: Thales von Milet), sondern mit unseren Tagen zu beginnen; gemäß der Erfahrung, daß es viel schwerer ist, Heraklit zu verstehen als Wittgenstein; denn das Komplizierte ist durch viele Kanäle in uns gedrungen, das Archaische schwerer erreichbar. Vielleicht wird einmal jede geschichtliche Darstellung eine nach rückwärts erweiterte Gegenwart sein; denn sie, nicht der ferne Beginn, ist der Bezugspunkt für das Verständnis.

Ich hätte gern den Versuch gemacht, Aristoteles von Driesch her darzustellen, Thomas von Aquino von Brentano aus. Bevor ein solches Unternehmen ins Werk gesetzt werden kann, muß ein technisches Problem gelöst werden: die Eröffnung, die mit dem Heute beginnt, hat das weniger Ausgereifte nach dem Reiferen darzustellen, so daß das Frühere sich als überholt ausnimmt. Es waltet hier also die übliche Chronologie mit dem Anfangs-Datum 600 vor Christi.

Doch wird sie durchlässig: die Gegenwart mischt sich offen ein. Der Philosophierende ist betont immer anwesend. Ich dachte bei Heraklit daran, wie Nietzsche ihn entfaltete; bei Platon, daß ihn Bertrand Russell als Faschist bezeichnete; bei Epikur, wie niemand bisher die platonisch-christlich-kantische Mauer, die uns angeblich vor der Anarchie schützt, durchbrechen konnte; bei Meister Eckhart an unsere westlichen Asiaten.

So findet man hier immer noch die alte Chronologie, doch werden die versunkenen Zeiten vom lebenden Tag beunruhigt; und es wird den letzten zweihundert Jahren mehr Beachtung geschenkt als den zweitausend zuvor. Nicht, weil sie nicht wert sind, studiert zu werden: Griechenland hat unsere philosophischen Worte, Begriffe und Theorien in die Welt gesetzt; die Scholastik hat sie verfeinert und vermehrt. Aber der Streit zwischen Nominalisten und Realisten, die Semantik des Leibniz, der Existentialismus Pascals, verehrte Vorläufer, sind nicht nur gegenwärtig, auch sehr vergangen; während die Kritik der reinen Vernunft, soweit sie die metaphysiklose Ära einläutete, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche und Freud mit ihren Sätzen und den Folgen im Nachdenken dieser Tage anwesend sind.

In diesem Rückblick, der ein Heranrücken ist, wird häufig der Philosophen nicht nur als Bücherschreiber, auch als Privat-Personen gedacht. Der gerade am Ruder befindliche »Zeitgeist« ist den Privaten nicht gewogen, hält es mehr mit dem Öffentlichen. So ist man der Ansicht: es sei wichtiger, die Geschichte der Ideen (oder der Gesellschaften, die sich in ihnen spiegelten und verhüllten) zu zeichnen, als des Psellus Hin und Her zwischen Hofleben und Eremitentum, Kierkegaards Kopenhagener Spießrutenlaufen und Nietzsches Wagner-Besessenheit. Vielleicht aber hat dies Vorurteil gegen das Private die Geschichten der Philosophie und der Künste des Besten beraubt; man repetierte die gefeiertsten metaphysischen Formeln, die zitiertesten Wendungen des Werks bis zum Überdruß und legte sie aus in einer geschwollenen Literatur, die den Text in Vergessenheit brachte. Die Taten des Mannes, seine Briefe und Tagebücher zog man nur so weit in Betracht, wie sie die Bücher erläuterten.

Daß aber, umgekehrt, die Schöpfungen zum guten Teil nur noch Zeit-Dokumente sind, geeignet, den viel lebendigeren Toten zu erläutern – diese Einsicht liegt den Zeitgenossen fern. Spinoza ist ein Privat-Mann, seine Ethik eine Stufe, über die Gott vorwärtsschritt. Tatsächlich ist die Ethik das (historisch wichtige) Dokument einer vielfältig überholten Psychologie, einer überschätzten Methode – und die Illustration einer Haltung, die weder modern noch unmodern ist und deshalb aktueller als ihre wissenschaftliche Rüstung. Man macht sich über das Private lustig, indem man es dort zeigt, wo es belanglos ist – in der Frage, welches Fräulein dies oder jenes Gedicht veranlaßt hat.

Nietzsche aber hatte den Plan, die Geschichte der griechischen Philosophie nicht von den Lehrsätzen, sondern den großen Persönlichkeiten her, die sich in ihnen spiegelten, aufzuzeichnen. Er sah, daß ihre Ideen nicht in der Kette der Konklusionen abgebildet werden können; und vielleicht war sein Unternehmen nur deshalb nicht durchzuführen, weil der Historiker Diogenes Laertius kaum mehr als einen gewaltigen Haufen von Anekdoten überliefert hat. Aber von Platon, Spinoza und Kant wissen wir genug, um in ihrem Werk das Abbild eines Zurandekommens mit dem Leben zu sehen. Den Philosophie-Studenten haben diese vitae fasziniert. Die großen Philosophien waren sehr persönliche Weisen, dem Leben gewachsen zu sein.

Die folgenden Betrachtungen folgen nicht dem entsubjektivierenden Hang; alles auslöschend vor dem anonymen Gott des Denkens. Wie mächtig war der Einzelne, in seiner Ohnmacht einzudringen ins Labyrinth? Das ist oft die Frage.

Wer philosophiert? Etwas mehr oder etwas weniger: jeder. An der Bar, im Wald, vor dem Einschlafen im Bett, am häufigsten wenn er es am bittersten nötig hat: vor Enttäuschungen und Gräbern und gesellschaftlichen Katastrophen. Aber nicht jeder wird vor den Büchern des Aristoteles, Spinoza und Hegel auf die Idee kommen, daß er sich Ähnlichem hingibt. Und tatsächlich verhält sich sein Ansatz zu ihrer Vollendung wie der Trampel, der sich in Sehnsucht tolpatschig dreht, zur Pawlowa; doch ist, was jeden und den Philosophen treibt, derselbe Trieb. Philosophieren und Dichten und Malen und Musizieren gehören (obwohl es durch die Herrschaft der raffiniertesten Talente verdeckt ist) zum Dasein des Menschen wie Gehen und Sprechen; verdanken ihren Ursprung einem dringenden Bedürfnis, das in primitiven Kulturen, im Machen ohne Subtilität, besonders augenfällig ist. Wo sie ursprünglich ist, ist Philosophie lebensnotwendig. Leben und Philosophieren ist nicht zweierlei … nicht einmal immer bei Philosophie-Professoren.

Jeder hat eine Philosophie … das heißt: jeder und der Philosoph halten vieles, was aus keiner Erfahrung stammt, für selbstverständlich; und unterscheiden sich nur darin, daß der Philosoph sein Fundament grell belichten und einen Begriffs-Bau errichten kann, während sich die weniger Professionellen nicht darum kümmern, woher sie denken und wohin. Aber auch die größten Denker halten viel mehr für wahr, als sie wissen; wissen nur besser als die untrainierten, was sie für wahr halten. Sie stellen in ihren Philosophien die Vor-Urteile klar heraus: in den zentralen Vorstellungen. Ihr Glaube (wenn man will: ihr Aberglaube – wo ist die Grenze?) rumort nicht so sehr im Dunkel wie beim Ungeübten, der nicht geübt ist, das, was für ihn sicher ist, bis zum Quell dieser Sicherheit zu durch-denken. Die Philosophen helfen mit ihrem Rüstzeug denen, die nur tappend sich finden.

Eine Philosophie haben und des Besitzes innewerden, ist etwas anderes als Philosophieren. Beides mag zusammengehen, obwohl es vor allem ein Gegensatz ist. Aristoteles war nicht nur seiner Philosophie gewiß, er kannte auch die Geburt des Philosophierens: im Sich-Wundern. Die Entdeckung des Staunens im Bewußtwerden der Geheimnisse ist einer der gewaltigsten Funde. Wer staunt, ist der Antipode des Inhabers einer Welt-Anschauung; wer sie hat, staunt nicht. Man könnte die Philosophen scheiden: ob sie, ihrer Sache sicher, Lösungen übernahmen und selbst Rätsel lösten; oder Selbstverständliches – nicht verstanden. Die Dogmatiker des So-ist-es und die Grübler sind zwei Rassen, die kaum am selben Tag geschaffen worden sind. Sokrates ist der Ahnherr aller philosophischen Sinnierer: für sie ist die Frage ewig und die Antwort sterblich. Die Rätsel-Löser hingegen stürzten die Sphinx in den Abgrund, besänftigten das vom Warum gequälte Gemüt und gaben Sicherheit … die bald wieder zerging. Die Geschichte der Philosophie ist eine Serie von mehr oder weniger haltbaren Böden unter den Füßen; jedes Fundament endete in einem Erdrutsch.

Gelegentlich wundert sich jeder. Die großen Gelegenheiten sind eine Geburt oder ein Tod, ein großes Glück (wie manche Tristan-Liebe) und ein großer Verlust (wie ihn Hiob erlitten hat); verlorene Illusionen – sowohl über Gott und den Gang der Weltgeschichte als auch über die Mitmenschen. Da wird einer aus seiner alltäglichausreichenden Philosophie hinausgestoßen ins Fragen. Die Rätsel, von Enträtselungen mehr oder minder fest zugedeckt, beginnen aufdringlicher zu werden. Dem philosophisch versierten Grübler geht’s ähnlich. Nur braucht er nicht immer von neuem auf die alten Geheimnisse gestoßen zu werden. Er macht das Nachdenken über kein Geschäft zu seinem Geschäft; wenn auch oft, seit den Sophisten, nicht ohne Geschäfts-Sinn. Schopenhauer hat davon erzählt.

Nicht alle registrierten Philosophen verkörperten den Drang zum Philosophieren; vor allem die, welche man in unserer Sprache Existenz-Philosophen nennt: Sokrates und Epikur und Augustin und Pascal und Kierkegaard und Nietzsche. Ihr Bohren ist eine philosophie engagée – in dem Sinn, daß sie Teil ihres Lebens ist, nicht nur eine lebenslange Beschäftigung. Die Definition dieser Art lautet: die Philosophie leistet den Philosophierenden etwas; ist eine Vivisektion seiner selbst und eine Therapie für den, der sie aus Not erfand – eine Heil-Methode, deren er und seine Anhänger sich bedienten. Manche Philosophie kam als Diät in die Welt. Während die Wissenschaft den Wissenschaftler kaum in Betracht zieht.

Die Fach-Philosophen begannen nicht selten mit einer Kritik am Vorgänger. Die Abweichung des Aristoteles von Platon, des Kant von Hume, des Fichte von Kant, des Marx von Hegel, des Nietzsche von Schopenhauer braucht nicht unpersönlich gewesen zu sein: die Entfaltung einer Idee mit Hilfe einer Kritik der Unklarheiten, Widersprüche, nicht-gezogenen Konsequenzen der Lehrer, unabhängig vom denkenden Individuum. Aber nicht selten ertranken die Philosophen in Fachsimpeleien; während die philosophierenden Dilettanten in die Irre gingen, weil sie nicht wenigstens ein Semester Philosophie studiert hatten. Es hätte ihnen vieles erspart. Wer alles Bekannte noch einmal entdeckt, kommt nicht sehr weit.

Hier wird philosophiert: im Rückblick auf vergangene Zweifel und Gewißheiten – und in stetiger Einmischung dessen, der zurückblickt. Wozu ist solcher Blick zurück gut, nachdem Psychologie und Soziologie der Weltanschauungen sie relativiert haben? Sie sind ein Kontinuum von unüberholten Fragen, die sich dauerhafter zeigten als die vergänglichen Antworten. Die sind verstorben; am Leben geblieben ist, was immer in den Abgrund gestürzt werden sollte: die Sphinx, die Drohung des Geheimnisses und der Anarchie. Nicht wenige Philosophen kamen, wie ihre Vorgänger, die Religionsstifter, als Anarchie-Töter auf die Welt. Sie bändigten für eine Weile das Chaos der Rätsel mit einem »So ist es«, das Chaos der Willen mit einem »So soll es sein«. Heute sind die Bändiger dem Zustand vor Erschaffung der Welten nicht mehr gewachsen. Ist das ein Manko?

Wir Nachgeborene vergessen die Drachentöter nicht: von Thales bis zu Schopenhauer, dem letzten großen Bezwinger. Weshalb nicht? Weshalb werden von Generation zu Generation die berühmten Lehren weitergegeben, obwohl ihre obersten Wahrheiten: die platonische Idee, die von Thomas bewiesene Dreifaltigkeit, der kategorische Imperativ und der dialektische Weltgeist … nur noch als historisch gewordene Aberglauben ihr Leben fristen – die allerdings von Philosophen und Theologen so lange gewendet werden, bis sie scheinaktuell sind? Weil es jeder Gegenwart schwer fällt, vom Vergangenen Abschied zu nehmen. Weil die Bildungs-Flitter nie außer Mode kommen.

Das ist nicht das Einzige, was der langen Überlieferung zu danken ist. Auf der vergeblichen Suche nach der Transzendenz wurden wesentliche irdische Wahrheiten entdeckt. Die Schätze, die in den Werken der Philosophen aufgespeichert sind, liegen nicht in ihren zitiertesten Vokabeln, den tragenden Begriffen, die am grellstenvonden Historikern illuminiert werden: der Entelechie des Aristoteles, dem deus sive natura Spinozas, Kants Apriori und Marx’ materialistischer Dialektik. Vielmehr im subtilen Zuspitzender Instrumente, mitdenen sie in Unlösbares und Zu-enträtselndes eingedrungen sind; vor allem in den Methoden, vor allem auch in tausend Neben-Sätzen, intuitiven Einsichten, die nicht untergingen. Wer nur die pompösen termini technici kennt, weiß wenig von der großen Ernte des Denkens. Wer, auf sie verzichtend, nachdenkt, wird nur ärmlich weiterkommen. Wer aber glaubt, daß ihm der angebotene Reichtumdieeigene Anstrengung abnimmt, ist ein Mann, der schon vom Anblick eines fürstlichen Mahls satt zu werden denkt. Das Essen bleibt keinem erspart.

Wer philosophiert heute? Das Philosophieren liegt, außer bei beruflichen Exhibitionisten, in der viel beredeten Intimsphäre. Hier philosophiert wahrscheinlich auch mancher beamtete Philosoph; der Lehrstuhl allein macht noch nicht steril. Doch: Kunst kommt nicht nur von Können und Philosophie nicht nur von der Liebe zur Weisheit. Vielleicht ist sie sogar hinderlich, wie Asien zu zeigen scheint. Wer wirklich philosophiert, hat es dringend nötig. Der Weise ist bereits angelangt. Die großen asiatischen Philosophen sind (vereinfacht gesagt) nur (uneingeengtere) Inhaber der Wahrheit; unterscheiden sich von den europäischen nur darin, daß sie es nie ganz so genau wußten. Wer aber nicht weiß, sondern philosophiert: entbehrt, ist zum Nachdenken gedrängt. An der Wurzel ist das Leid des Nichtwissens: des Warum und des Wohin.

Nachdenken, das kein Mittel zum Zweck ist, sich nicht auf Begrenztes beschränkt, sondern den sich aufdrängenden Geheimnissen nach-denkt, ist einer jener Ursprünge, die selbst geheimnisvoll sind. Es gibt zwei sehr verschiedene Geheimnisse: das eine lebt von einer aufhebbaren Verborgenheit. Das andere lebt gar nicht von …, sondern ist eine invariable Beziehung zwischen dem Bewußtsein und jenem Ungreifbaren, das von keinem Begriff gegriffen worden ist.

Philosophieren ist für den, der es begriffen hat, für den unruhigen Skeptiker, zwecklos neben den tausend Nützlichkeiten. Ist aber etwas anderes als Spiel, das nicht friedlos macht wie das Vordringen ohne Ankunft. Vielleicht ist das die Definition: Philosophieren ist die Annäherung an eine Offenbarung, die nie stattfindet. Der Weg dahin ist voll von den scharfsinnigsten menschlichen Weisheiten.

II. Schon die Urahnen entmythologisierten

Nach welchem Geheimnis suchst du?

Weder ich noch die vier Schwimmflossen

des Eisbären im Nordmeer

haben das Rätsel des Lebens

lösen können.

Lautréamont

Sie werden pauschquantum Vorsokratiker genannt. Tatsächlich sind sie viel mehr als Vorgänger: die Ersten, soweit wir zurücksehen können, die etwas taten, was wir noch Philosophieren nennen.

Die ersten bekannten Denker der westlichen Welt waren schon ein Ende. Sie beendeten jene Reflexion, die vom Schauen und Phantasieren noch nicht geschieden war. Sie machten zwar mit dem dichtenden Philosophieren nicht ein für allemal Schluß; aber doch für die Zeit, die etwa um 600 vor Christi begann, für sechs Jahrhunderte. Sie waren nur teilweise frei von jenen Elementen, die man Dichtung nennt: Märchen, Mythen und Legenden. Ob es keimfreies Denken überhaupt gibt, ist bis zu diesem Tag umstritten.

Sie machten die ersten Schritte im Gebiet abstrakten Spekulierens; probierten zum erstenmal alle die Denkbarkeiten aus, die dann, im Laufe von zweiundeinhalbtausend Jahren, in immer mächtigerer Orchestrierung durchgespielt wurden. Diogenes Laertius, der Philosophie-Historiker aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, schrieb: »Thales war der erste, dem man den Namen eines Weisen gab.« Dieser Name war ein Synonym für Philosoph. Nach einer so alten Tradition beginnt jede Geschichte der Philosophie noch immer mit ihm.

Die 120 Jahre zwischen seiner Geburt (um 620) und dem Tod des Anaximenes (um 500) sind der Beginn. Der Ort war Griechenland, vielmehr eine seiner Kolonien: Milet an der Küste Kleinasiens. Wir haben von den Systemen, die damals gebaut wurden, nur Bruchstükke und dürfen bei der Rekonstruktion nie vergessen, auf wie wenige Dokumente unsere Vorstellung von ihrer Deutung des Alls beschränkt ist. Als Aristoteles und sein Schüler Theophrast, drei Jahrhunderte später, ein Resümee jener Theorien überlieferten, hatten sie nur noch Fragmente vor Augen. Und als, noch einmal sechs Jahrhunderte später, Diogenes Laertius sein zehnbändiges Kompendium Leben und Meinungen berühmter Philosophen Griechenlands herausgab, stützte er sich auf eine Tradition, in der die Reste der ursprünglichen Texte bunt gemischt waren: mit Irrtümern, Deutungen und Fabeln.

Im Jahre 1903 erschien, von dem deutschen Gräzisten Hermann Diels herausgegeben, eine dreibändige Sammlung von Biographien und Text-Stücken: Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch. Die Zahl der katalogisierten Denker war auf 83 angewachsen. Die Ausgabe war die Frucht vielhundertjähriger Kritik an den alten Überlieferungen. Man darf auch hier nicht vergessen, daß die Zitate, nur Exzerpte, jene Philosophien höchstens ahnen lassen.

Rekonstruktionen sind gewagt. Die philosophische Sprache des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts war immer noch mehr metaphorisch als präzis im späteren Sinne des Wortes. Noch Heraklit, der zu diesen Ersten gerechnet werden muß, sprach wie ein pythisches Orakel: »Das Weltall steuert der Blitz.« Man kann da vieles herauslesen.

Die Lektüre ist um so schwieriger, als Philosophisches unentwirrbar gemischt ist mit Astronomie, Geologie, Biologie – mit sehr vorwärtsweisenden und sehr phantastischen Theorien, von heute gesehen. Anaximander schreibt: im Zentrum des Alls liege die Erde, in kugelförmiger Gestalt; der Mond leuchte mit geborgtem Licht, er wird von der Sonne erleuchtet, die nicht kleiner ist als die Erde und das reinste Feuer. Mythen, philosophische Deutungen, wissenschaftliche Theorien und technische Versuche bilden ein unzertrennbares Ganzes. Anaximander ist auch der Erfinder einer Sonnen-Uhr gewesen, schuf eine Skizze vom Umfang der Erde und des Meeres und fertigte einen Himmels-Globus an.

Für Anaxagoras war die Sonne eine glühende Eisenmasse, größer als der Mond, der voll von Wohnstätten, Hügeln und Schluchten sei; die Erde ist scheibenflach. Er versuchte, die Milchstraße zu erklären, die Kometen und die Winde; der Donner ist ein Zusammenstoß von Wolken, das Erdbeben ein Eindringen von Luft in das Erdinnere. Auch gibt es schon so etwas wie eine Biologie: die Lebewesen entstehen aus dem Feuchten und Warmen und Erdartigen – und durch Zeugung auseinander; das Männliche ist ein Erzeugnis der rechten Seite, das Weibliche der linken. Befragt, wozu er auf die Welt gekommen sei, antwortete er: um die Natur zu erklären. Den Unterschied zwischen Naturwissenschaftler und Philosoph gab es noch nicht (und gibt es heute bisweilen wieder nicht).

Die Geschichte der Naturwissenschaften mag in jenen frühen Erklärungen fruchtbare Anregungen für spätere Zeiten finden oder auch nur Vorwegnahmen; die heute gültige Wissenschaft hat dies alles hinter sich gelassen. Der Philosoph hingegen sieht in diesen Männern die Entdeckung von Fragwürdigkeiten, die, bis zu diesem Tag, die großen Fragen geblieben sind; die spätesten Lösungen haben sich als ebenso vergänglich erwiesen wie die frühesten. Das gibt der Philosophie-Geschichte eine ganz andere Aktualität als der Geschichte wissenschaftlicher Probleme.

Das erste große Thema, um das die Spekulationen im sechsten Jahrhundert kreisten, war die Frage nach der Ur-Sache: nach der einen Sache, aus der alle anderen Sachen hergeleitet werden können; man spricht besser nicht von allen Sachen, sondern von allem. In dieser Schwierigkeit kam eine der mächtigsten Tendenzen des Denkens durch (schon im Mythos sichtbar): die Welt, die vielfältig ist, aus einer Einheit abzuleiten. Als Ur-Sachen wurden genannt: von Thales das Wasser, von Anaximenes die Luft, von Heraklit das Feuer. Wem das seltsam erscheint, verstehe: seltsam scheint nur die Auszeichnung gerade dieser »Sache«, nicht der Drang, das Eine über das Viele zu setzen. Er war immer selbstverständlich. Es wäre übrigens, um besser zu verstehen, daß die Wahl dieser Ur-Sachen nicht so hoffnungslos war, wie es heute aussieht, angemessener, von einer Wasser-Luft-und-Feuer-Gottheit zu sprechen; denn diese Ur-Sachen waren keine Sachen, keine Elemente (im modernen Sinne des Wortes), sondern materiell-psychisch-geistige Potenzen.

Als man das Eine so umfangreich machte, tauchte gleich am Beginn die Frage auf (heute zweiundeinhalbtausend Jahre alt): wie aus der einen Ur-Sache die vielen Sachen entstehen, mit denen wir es zu tun haben. Das war die Crux jedes Monismus – der allein befriedigt. Möglich, daß es diese Schwierigkeit war, die schon den Schüler des Thales, Anaximander, nicht eine ganz bestimmte Ur-sache annehmen ließ, sondern »Das Unerschöpfliche«. Da es nicht festgelegt war auf eine konkrete, begrenzte Erscheinung, war es weniger schwer, dies Vage zur Mutter von allem zu machen. Das sehr praktische »Am Anfang der Dinge war das Unendliche« wurde bezahlt mit der Umrißlosigkeit der Vorstellung. Später taufte man das »Unendliche« – manchmal »Geist«, manchmal »Natur« und sehr oft »Gott«. Der Drang zur Einheit (in der Theorie) war immer die eine mächtige Triebfeder für die Schöpfung der thronenden Gottheit. Anaximander ist der Ahne. Es erwies sich als empfehlenswert, den Ursprung von allem nicht zu deutlich zu fotografieren.

Anaximenes, der dann in der Luft die Ur-Sache sah, half sich damit, daß er erklärte: alles andere sei in der Welt durch Verdünnung und Verdichtung entstanden. Damit war in der Geschichte des Spekulierens zum erstenmal eine Brücke zwischen dem Einen und dem Vielen gebaut, zwischen Gott und Welt, zwischen Geist und dem andern. Sofort auf Kosten der Einheit; denn zur Ur-Sache kommt nun dies Verdünnen und Verdichten hinzu. Macht drei. Die Luft leistete auch die Überbrückung zwischen Materiellem und Nicht-Materiellem: »Wie unsere Seele Luft ist und uns dadurch zusammenhält, so umspannt auch die ganze Weltordnung Odem und Luft … Die Luft steht dem Unkörperlichen nahe.« Er suchte sich sozusagen das wenigst Materielle aus als gemeinsamen Nenner für Körper und Geist. Die Lösung scheint naiv zu sein. Das Motiv, das sie hervortrieb, ist durch die Jahrtausende lebendig gewesen, wenn immer man den Dualismus von Leib und Seele zugunsten einer (beide überhöhenden) Einheit aufzuheben suchte.

Das Problem: wie man von der Einheit, in welcher (einem Denk-Zwang nach) alles wurzeln muß, zur Vielheit kommt, in der die Welt uns erscheint, trieb schon damals eine Fülle von Lösungen hervor: ein sich überstürzendes Rätselraten. Da war der folgenreiche Demokrit, der das Universum nicht aus einer einzigen Ur-Sache konstruierte, sondern mit Hilfe einer Vielzahl von (qualitativ gleichen) Ur-Sachen: den Atomen. Sie sind »unteilbare Raumdinge«. Errichtet wird hier die Welt nicht nur aus unendlich vielen Atomen, auch aus ihrer verschiedenen Größe und Gestalt – und dem Raum. Da sie verschieden umfangreich und verschieden geformt sind, fallen sie verschieden geschwind, die einen stoßen auf die andern und schieben sie aus ihrer senkrechten Fallrichtung zur Seite. Der Leser möge sich nicht beim Überholten dieser Erklärung aufhalten und immer an das gewaltige Rätsel denken, das sie hervortrieb.

Entscheidender für die Zukunft als dies Benehmen der Atome (Ansatz zu einer mechanistischen Weltanschauung) wurde Demokrits Theorie, daß auch die menschliche Seele aus Atomen besteht, aus besonders runden und glatten, die durch den ganzen Leib laufen, in den Sinnesorganen Wahrnehmungen haben, im Gehirn Gedanken, im Herzen Gemütserregungen, in der Leber Begierden; hier ist der Beginn einer somatisch lokalisierten Psychologie. Es war der erste Versuch, die Welt materialistisch zu erklären, die menschliche Seele und ihre Kultur inbegriffen. Auch seine Erkenntnis-Theorie wurde der Ausgang einer Unzahl verwandter Zurechtmachungen: von den wahrgenommenen Dingen löse sich ein Modell ab und ziehe durch die Sinnes-Tore in den wahrnehmenden Menschen ein als unendlich kleines Abbild des Urbilds.

Man sprudelte die Konstruktionen nur so heraus; unvorstellbar ist eine Zeit, welche die nun vieltausendjährigen Wege zum erstenmal in kürzester Zeit abschritt. Anaxagoras suchte mit Hilfe von unendlich vielen, qualitativ ungleichen Elementen die Welt aufzubauen; er machte es sich leicht, konstruierte die abstrakte Parallele zum Polytheismus, der vielleicht der Wahrheit näher ist als irgendein Monotheismus, Monismus, Mono-Methodismus, Dualismus und Trinitätsglaube. Empedokles, weniger radikal, zeichnete vier Ur-Sachen aus: Feuer, Luft, Wasser, Erde. Man könnte ihn einen Eklektiker nennen; denn auch die Hinzunahme von Verbinden und Scheiden war nicht mehr neu. Als er sie Liebe und Haß nannte (wie dann sein Urenkel Freud), führte er psychische Götter ein … und kam so nicht nur auf sechs Materien, sondern auch auf zwei recht verschiedene Sphären des Alls.

Überhaupt wurden mehr und mehr vitalistische, psychologische, spirituelle Mächte eingeführt … und auch die Zahlen. So glaubte Pythagoras in der Zahl I die Ur-Sache zu finden – und konnte nun nicht nur Sachen erklären, sondern auch Phänomene wie Ehe (welcher er die 5 zuwies) und Gerechtigkeit (4). Es sind aber diese wilden Spekulationen (falls sie nicht metaphorisch gemeint waren) nur interessant, wenn man sich vergegenwärtigt, wie hier überall der leidenschaftliche Versuch gemacht worden ist, die Über-Fülle der Erscheinungen zu ordnen.

Bisweilen schuf man Ordnungen für die Jahrhunderte. Anaxagoras brachte den Geist als zusätzliches Element ins Denk-Spiel; und setzte bereits, ein Vorläufer der vergotteten Vernunft, die fragwürdige These von der Einheit des Geistes in die Welt: »Jeder Geist ist von gleicher Art, der größere wie der kleinere.« Er war der erste, welcher den folgenreichen Dualismus kreierte: »Alle Dinge waren zusammen, dann kam der Geist dazu und ordnete sie.« Aber jeder Dualismus hat einen Stachel: zwei ist noch nicht eins – und die Philosophie wollte immer die Eins. Sie wurde schon früh Gott genannt: er ist ein umfassenderes Abstraktum als ein Natur-Element, eine Tendenz der Seele, die Zahl Eins (die Einheit hinter allen vielmal Eins), der Geist – weil Gott alle diese Partikularitäten enthält. Erst mit Gott, der die Welt aus dem Leeren schuf (dem Vorgänger des Nichts), war der vollendete Monismus da. Und eine neue Sorge: zum Beispiel, wie aus dem Leeren, dem Nicht-etwas etwas gemacht werden konnte – und weshalb es so schlecht wurde.

War man einmal auf dem Weg, zu scheiden zwischen dem, was allem zugrunde liegt, und der Oberfläche, so lag es nahe: das eine Wahrheit zu nennen, das andere Schein; die umgekehrte Benennung, der Pluralismus, hat sich nie durchgesetzt, obwohl er heute als Vokabel en vogue ist. Es gibt schon sehr frühe Ansätze, in denen die Verschmelzung von Ur-Sache und Wahrheit sich ankündigte. Verwirklicht wurde sie erst in jener Schule, die nach dem Ort, in dem sie saß, Elea (in Unteritalien), benannt wurde. Hier setzte man die Wahrheit mit dem Einen und Unveränderlichen gleich: mit dem Ewigen und Nicht-Vielfältigen, und nannte es »Sein«, das Vielfältige, das Veränderliche »Schein«.

Der zentrale Satz lautete, bis zu Schopenhauer hin: daß Vielfältiges und Veränderliches keine Wahrheit hat. Sie lieferten die Beweise dafür, indem sie nachwiesen: die Vorstellung von Vielheit und Bewegung führt zum Widerspruch, zur Absurdität. Was nicht logisch ist, existiert nicht. Der schnellfüßige Achilles, meinten sie, könne die langsame Schildkröte nicht einholen, weil er unendlich viele Strecken zu durchlaufen hat. »Der fliegende Pfeil ruht«, weil er in jedem Augenblick an einem anderen Orte sei; »an einem Ort sein« aber heißt »in Ruhe sein«. Jene paradoxen Sätze hatten den einen Sinn, die Welt des Werdens und Vergehens als nichtig zu demaskieren. Heutige Eleaten rufen eine ähnliche Verwirrung hervor mit dem Hinweis, daß wir in einer Welt leben, in welcher sich die Sonne um die Erde dreht … also im Reich der Illusion.

Die Anti-These, ebenso denkwürdig, schuf Heraklit: das Sein ist die Illusion, die Wahrheit aber das Werden: »Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen; immer strömen andere und wieder andere Wasserfluten zu«; auch wir verändern uns unaufhörlich. So versuchte man, von zwei entgegengesetzten Seiten her das verwirrende Sowohl-Als-Auch aus der Welt zu schaffen. Aber eins verband die Verkünder des Seins und des Werdens: der Augenschein ist noch nicht die Wahrheit; er zeigt sowohl Bestehen als auch Fließen. Die Wahrnehmung ist nicht wahr. Die Wahrheit ist eine philosophische Konstruktion. Der gesunde Menschenverstand ist nicht gesund.

Kein anderer Vorsokratiker ist so sehr wie Heraklit von Ephesos, »Der Dunkle« genannt (aber diesen Beinamen könnten viele Vorsokratiker tragen), im Gedächtnis geblieben. Er wurde in den letzten zwei Jahrhunderten für Hegel, für Lassalle, vor allem für Nietzsche der große Kronzeuge. Gott Loge in Richard Wagners Ring singt wie ein Heraklit-Schüler. Die zentrale Kategorie der Gegenwart, Dialektik, ist von Heraklit das »Gesetz der Gegensätzlichkeit« genannt worden, auch der »Streit«, auch »Lauf und Gegenlauf«.

Diogenes Laertius schildert ihn als einen stolzen Mann, voll Verachtung für den Betrieb, vor allem die »Vielwisserei«, die nichts mit Wissen zu tun habe. Er war nicht vom Typ des Akademikers, eher des Polemikers. Von Homer sagte er (wir wissen nicht, weshalb): er verdiene, »aus den Preiswettkämpfen verwiesen und mit Ruten gestrichen zu werden«. Heftig griff er seine Landsleute an, weil sie Freund Hermodorus verbannt hatten: »Recht hätten die Ephesier, wenn sie sich alle, Mann für Mann, aufhängten und den Unmündigen ihre Stadt überließen.« Denn sie hatten den Besten verjagt, weil sie nicht ertragen konnten, daß einer besser ist als der ganze Rest. Bis zu diesem Tag eines der mächtigsten Auswahl – Prinzipien! Seine Ephesier forderten Heraklit auf, ihrer Stadt Gesetze zu geben. Und wie Empedokles auf eine ähnliche Aufforderung hin in den Ätna geflüchtet zu sein scheint, zog Heraklit es vor, im Artemis-Tempel mit Knaben Würfel zu spielen. Wenn mit dieser Anekdote auch nur ein Typus übermittelt ist, bleibt sie kennenswert. Der Schriftsteller des Desengagement aus Hoffnungslosigkeit.

Von dem, was uns überliefert ist (ein Haufen von 126 Fragmenten), wird auch deutlich, daß er nicht nur das Werden für die Wahrheit erklärt, auch sein Gesetz, den Logos. Das scheint ein Widerspruch zu sein, wie er es dann wieder bei Hegel war: Sein und Zeit gehen nicht zusammen, auch wenn Philosophen sie zusammenzuzwingen suchen. Um einige Schwierigkeiten kam Heraklit herum mit Aussagen, die zurückhaltend waren: »Diese Welt, dieselbe für alle, hat weder der Götter noch der Menschen einer gemacht, sondern sie war immer und ist und wird ein ewiglebendes Feuer, nach Maßen erglühend, nach Maßen verlöschend.« Der Stachel in diesem Satz war, daß dies »war immer« seit Menschengedenken immer (die Primitiven eingeschlossen) zur Frage trieb: weshalb ist, was ist?

Es ist möglich, daß es die Fülle seiner Perspektiven war, welche Heraklit bis zu diesem Tag so sehr zum Kronzeugen mancher Gegenwart gemacht hat. Er hat viel Apodiktisches gelehrt – und viel Skeptisches, zum Beispiel: »Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden und ob du jegliche Straße beschrittest; so tiefen Grund hat sie.« Sehr mißtrauisch scheint er der Masse gegenüber gewesen zu sein; es gab Massen schon lange vor dem »Zeitalter der Massen«. Er soll sein Buch Von der Natur im Artemis-Tempel niedergelegt haben; man erzählt, daß es absichtlich in dunkler Sprache gehalten worden sei, damit nur die Berufenen sich mit ihm beschäftigten, während ein zu volkstümlicher Ton der Schätzung Eintrag tun könnte. Sollte dies ein Motiv des »Dunklen« gewesen sein, so hätte er auch hiermit eine Jahrtausend-Praxis eingeleitet: der Wille, sich gleichzeitig zu offenbaren und zu verbergen: mit Hilfe einer Sprache, die nur wenigen zugänglich ist.

Damals trat auch schon der Typ des sprichwörtlichen »Philosophen« in Erscheinung. Dieser »Philosoph«, wie wir ihn aus jenen Vitae kennenlernen, lebt mehr im Reich der Gedanken als im Alltag, in der Familie, in seiner Stadt. In einem Brief über den Tod des Thales schrieb sein Schüler Anaximander an Pythagoras: Thales habe hochbetagt kein glückliches Ende gehabt. Als er, seiner Gewohnheit gemäß, mit der Magd des Nachts aus dem Vorhof seines Hauses ins Freie ging, um die Sterne zu betrachten, stürzte er, im Anschauen des Himmels verloren, einen Abhang hinab. Mit dieser Anekdote ist ein jahrtausendealter Zug des Philosophen abgebildet und die populärste Vorstellung von diesem seltsamen Exemplar Mensch, die bis heute lebendig ist.

Dieser Philosoph war, bis zu dem Bilde, das Schopenhauer von ihm zeichnete, ein klares Auge, das die Ewigkeit schaut – unbekümmert um die Dünste, von denen sie in irgendeiner Gegenwart verschleiert wird. So lebte (wie überliefert wird) Anaxagoras, trat sein Vermögen an Verwandte ab, um nicht abgelenkt zu werden, kümmerte sich nicht um die Angelegenheiten seiner Stadt und widmete sich der Wahrheit. »Hast du gar kein Herz für dein Vaterland?« fragte man. Er antwortete: »Laß gut sein; nichts liegt mir mehr am Herzen’als mein Vaterland« (wobei er auf den Himmel wies). Die ersten Philosophen hatten offenbar noch keine Angst, daß man ihnen vorwarf, sie säßen mit ihrem bourgeoisen Durst nach der ewigen Wahrheit im Elfenbeinturm. Sie waren stolz auf ihre Distanz zum Treiben des Tags.

Die leuchtendste Illustration ist Heraklit. Der Briefwechsel zwischen ihm und dem Perser-König Darius setzt ein Thema, das in kommenden Epochen immer wieder abgewandelt werden sollte: in der Absage eines ehrenvollen Rufs, die Spinoza der Universität Heidelberg und Kant der Universität Halle erteilte. Ob jene antike Korrespondenz ein historisches Dokument, ob sie die belletristische Fassung eines historischen Ereignisses ist, hier tritt der alte und ewig junge »Philosoph« in Erscheinung. Der Perser-König war ebenso voll von Verlangen, den Weisen an seinen Hof zu ziehen, wie später Dionys den Platon. Heraklit aber, offenbar gewitzter, konnte sich schon vor der Reise nicht vorstellen, daß sie einen Sinn haben könnte. So schrieb er unnahbar: »Alle, die hier auf Erden wandeln, bleiben der Wahrheit und Gerechtigkeit fern, hängen ihr Herz vielmehr an Befriedigung ihrer Geldgier und Ruhmsucht infolge ihrer elenden Unwissenheit. Ich aber übe strenge Entsagung gegenüber jeder Schlechtigkeit, meide die Befriedigung jeden Neides, der sich bei mir geltend machen will, und gehe jeder Überhebung aus dem Wege; darum kann ich mich nicht entschließen, nach dem Perserland zu kommen; denn ich bin mit wenigem zufrieden, wie es meinem Wunsche entspricht.«

Daß man aus anderen Motiven fahren könnte als um des Goldes und Prestiges willen … auf die Idee kam er gar nicht; so wenig glaubte er wohl an die Möglichkeit einer Besserung. In diesem Brief ist die Askese, die der Natur des Denkers entspringt, der immer asozial ist (nicht antisozial); Denken macht einsam wie der Tod. In diesem Brief ist der Wunsch, sich vor Schmutz zu bewahren, stärker als jeder andere, der ihn gewiß ebenso stark bewegte wie seine Mitbürger. Und hier ist der Haß gegen den souveränen Pöbel, den er so leidvoll erlebt hatte, daß er an eine Änderung nicht glaubte.

Ergo: Die Metaphysiker von damals – wahrscheinlich erratische Blöcke, nicht in Kommunikation mit Akademien, Institutionen und Philosophischen Gesellschaften, eher mit Priesterschaften, die schokkiert wurden-sorgten sich, unterdem Zwangeines (nicht soziologisch reduzierbaren) Bedürfnisses: eingeweiht zu werden in die Einheit des Alls. Wahrscheinlich war ihr Sehen und Hören und die von den Sinnen modellierte Sprache mehr ausgebildet als die Fähigkeit, zu verbegrifflichen. Sie begaben sich gerade erst auf den Weg, die Vorstellungs-Welt ungreifbarer, unanschaulicher, tonlos zu machen – dafür aber konsequent. Die bunte Unübersehbarkeit schrumpfte später zu mausgrauen, aber Ordnung schaffenden Abstrakta zusammen.

Man wüßte gern, wieweit sie selbst schon bei ihren überschwenglichen Unternehmungen ohne Hoffnung waren: zu erreichen, was erreicht werden muß – und nicht erreicht werden kann.

Das bißchen, was man von ihnen erhascht, ist wie geträumt; man hält gerade noch ein Zipfelchen: eine Gebärde, ein fernes Wort. Uns bindet an sie die Wehmut: daß wir von Tollkühnen abstammen, die auch schon nichts vermochten. Sie erinnern uns, wieweit wir es gebracht haben – in einem Feld, das unsere siebzig Jahre erfreulicher und betrüblicher macht. Sie aber wollten den Schleier, mit dem die paar Jahrzehnte eingehüllt sind, heben. Sind wir größer oder kleiner, daß wir es nicht mehr wollen können?

Auch das philosophische Scheitern hat eine lange Geschichte. Das verleiht jenen Konstrukteuren, deren undeutliche, verblaßte Bilder unserer Phantasie zuviel Raum lassen, ihre Aktualität.

III. Die ersten Aufklärer und die ersten Deichwächter

Nachfolger Platons

Ehedem war ich der Meinung,

es würde wohlgetan sein,

die weltliche Gewalt

ganz von der geistlichen zu trennen.

Jetzt aber habe ich gelernt,

daß die Tugend ohne Macht

lächerlich ist.

Ein Redner

des Basler Konzils

Was sind Ideen –

wenn nicht der sie hat,

der die Macht hat.

Heinrich Mann

Im fünften Jahrhundert zeigte sich in Griechenland, was im Lauf der Jahrtausende in immer neuer Gestalt erschien: eine Aufklärung. Sie war stets Entmythologisierung höheren Grades. Der erste Grad liegt im Dämmer der Vorzeit; bereits der Mythos, der bekannte, war die Auflösung eines unbekannten, der wohl auch schon eine Art von Ratio hatte.

Verschiedene Interpreten deuten dasselbe Ereignis verschieden. Sie sagen: die urtümliche Gewalt des Konstruierens, die Kraft eines Heraklit, Empedokles und Anaxagoras war verbraucht. Oder sie legen es so aus: der griechische Feudalismus wurde abgelöst vom Bürgertum, dem ewigen Träger des Rationalismus. Möglich wäre auch die Erklärung: die vielen Sackgassen, in welche die großen Spekulierer geraten waren, riefen Skepsis hervor, eins der entscheidenden Elemente jeder Aufklärung; obwohl sie immer auch die Neigung hatte, eine Verklärung der Vernunft zu entwickeln.

Die griechische Aufklärung des fünften Jahrhunderts ist vor allem bekannt aus den Werken ihres größten Feindes, Platon. Deshalb hat der Name »Sophist« bis zu diesem Tage einen schlechten Klang, obwohl genug Versuche zur Ehrenrettung der beiden berühmtesten Sophisten, des Protagoras und des Gorgias, gemacht worden sind.

Ihnen wird vorgeworfen, daß sie »subversiv« gewesen seien, den Glauben an die Wahrheit, an ein fragloses Sitten-Gesetz unterminierten; es lautete damals: das attische Reich oder 150000 Freie und 4 50000 Sklaven. Subversiv ist jedes Denken, das zersetzt, was alle glauben. So zersetzten die ersten Philosophen den Mythos (der wohl selbst schon ein Unglaube gewesen ist) und die Nachfolger dann einige Reste, welche noch unangetastet geblieben waren. Wir zersetzen immer weiter, sowohl das Kausal-Gesetz als auch noch heiligere Gesetze. »Subversiv« wird dieser Abbau genannt, wenn die Regierenden glauben, daß die Regierten die neuen Ergebnisse zuungunsten der Herren in die Praxis umsetzen werden.

Die Sophisten verkündeten den Einzelnen (nur noch nicht so pedantisch wie dann Stirner) und unterminierten den Glauben, daß der Stadt-Staat Athen das summum bonum ist. Mit ihrem berühmtesten Satz: »Aller Dinge Maß ist der Mensch« zerstörten sie die Schicht von Heiligkeit, die als schützende Atmosphäre um den Staat der griechischen Kaufleute lag. Zwar ging es bisweilen sehr theoretisch zu. Es handelte sich um den Zweifel, zuverlässige Einsichten zu gewinnen. Die Sophisten waren die ersten Subjektivisten und Lehrer der Relativität. Aber nicht wegen ihrer Erkenntnistheorie sind diese frühen Skeptiker verdächtigt worden. Man war nie zu interessiert an begrifflichen Konstruktionen, immer mehr an den realen Folgen. Mit dem Argwohn gegen alle bisher verkündeten Wahrheiten, gegen alle unantastbaren begrifflichen Fundamente wird auch Gut und Böse in Frage gestellt (glaubt man irrigerweise bis heute); der theoretische Glaube an dies und das oder die Vernunft wurde immer für das Fundament der Praxis gehalten. Wie überhaupt theoretische und praktische Vernunft in der Vorstellung vieler Denker eng verschlungen sind. Planck wollte das Kausal-Gesetz nicht aufgeben – aus theologisch-moralischen Gründen. Gesetz ist Gesetz, mit dem einen fällt jedes.

Dieses gegenseitige Abstützen von Praxis und Theorie begann wohl mit Anaximander. Er sagte nicht nur: »Am Anfang der Dinge ist das Unendliche«, auch: »Woraus aber ihnen die Geburt ist, dahin geht auch ihr Sterben, nach der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander Strafe und Buße für ihre Ruchlosigkeit nach der Zeitordnung.« Was immer das bedeuten mag – es gibt eine Menge möglicher Auslegungen: das Moralische und Unmoralische ist hier bereits kosmisch verwurzelt. Man hatte immer vor nichts mehr Angst als vor der Lichtung aller metaphysischen Anker. Wenn das Steuer, das göttliche Gute, zerbricht, meint man, fallen die Menschen in Anarchie; sie ist der Gipfel aller Unmoral.

Deshalb sah man in den Sophisten nicht nur Agnostiker – Männer, die nicht daran glaubten, daß Thales’ und Heraklits und Empedokles’ gedankliche Anstrengungen zu etwas führten, sondern auch böse Menschen: Zerstörer von Theorien, welche Patriotismus, Moral und Gottesfurcht fundieren. All dies spielte sich viele Jahrhunderte später ähnlich ab. Wie Sokrates und Platon jetzt entstanden, Gegen-Gift gegen die Sophisten, Retter von Wissenschaft und Gesetz, so wurde Kant später von den englischen Sophisten des achtzehnten Jahrhunderts provoziert, vor allem von David Hume. Wobei Kant mehr mit Platon als mit Sokrates verglichen werden muß. In beiden Fällen galt es, die theoretische und ethische Skepsis in Schranken zu halten, die immer, unter der Parole: gegen das Chaos … Verteidiger der Kultur auf den Plan gerufen hat.

Es sollte einmal eine Geschichte der Angst vor dem Chaos geschrieben werden.

Auch Sokrates, der berühmteste, sichtbarste Sophist, sorgte sich nicht mehr um das All – nur noch um die viel kleinere Welt des Menschen. Mit ihm verengte sich die Weltall-Philosophie zur Lebens-Philosophie; wenn mit »Leben« menschliches Leben gemeint ist und das Wort nicht biologisch gewendet wird.

Was ihn von den Sophisten trennte: er war vielleicht weniger Aufklärer als Vernunft-Metaphysiker; er arbeitete nicht nur an der Auflösung von Aberglauben, sondern vor allem an einer Barriere gegen die totale Auflösung. Aristoteles hat von ihm gesagt, er sei der Schöpfer einer sicheren Methode auf dem Wege zur Wissenschaft gewesen: der Definition und der Induktion. Er war wohl mehr als das: der Mann, welcher der Moral eine feste Grundlage schaffen wollte – in dem höchst problematischen, auch manche spätere Aufklärung verklärenden Satz: Tugend beruhe auf Wissen; wer weiß, was gut ist, will auch das Gute. Nur gibt solch ein Zitat noch keine Idee von diesem Mann.

Er war weder ein Gelehrter noch ein Schriftsteller. Sein Philosophisches war nicht abgelöst von seinem Tag, er lebte philosophierend. Heute könnte man sagen: er war der erste existentielle Philosoph Europas. Dies mehr als die Leistung, die von Aristoteles beschrieben wird, gab ihm den Glanz, der immer noch fasziniert. Die Faszination lebt von dem Empfinden, daß der Philosoph ein Mann ist, der in Fleisch und Blut zeigt, wie man mit dem Leben fertig wird. Er war mehr die Problematik einer vom Herkommen sich lösenden Zeit – und der Deichwächter, der das Bewahrenswerte bewahrt, als (wie Platon) Ursprung einer neuen Tradition. Sokrates war wohl mehr Sophist, als es nach den Beschreibungen des Schülers Platon und seines Schülers Aristoteles aussieht. Bei Sokrates war noch alles im Fluß, wenn er auch das Verfließen zu hindern suchte.

Als Mann lebt er im Gedächtnis, wie er in Platons Apologie auftritt (im Sokrates-Prozeß) und im Kriton (als Gefangener); und wie er unvergeßlich von Alkibiades geschildert wird, im Gastmahl. Die Apologie soll bald nach dem Ende des Prozesses, der mit der Verurteilung zum Tod endete, niedergeschrieben worden sein. Dieser Prozeß gehörte zu jenen zahlreichen Verfahren, mit denen sich Athen gegen die Auflösung wehrte, aus Angst vor dem Schwarzen Mann aller Jahrhunderte: der Anarchie. Daß der Anarchist Sokrates ein Mißverständnis war, daß er eher zu den Konservativen gehörte, macht diesen Mord zu einer Tragödie, deren tragischer Held nicht das Opfer war, sondern Athen, das ihn opferte.

Der berühmteste Vorgänger des Sokrates-Prozesses war das Vorgehen gegen Anaxagoras gewesen, den Freund des Perikles. Auch er wurde von einem Kleon wegen Gottlosigkeit angeklagt, weil er die Sonne für eine glühende Steinmasse erklärt hatte. Das war zwar nicht gotteslästerlich, brachte aber die herrschende Vorstellungskraft in Verwirrung. Man weiß nie, was rutscht mit: das ist immer der wahre Inhalt des Wortes »gotteslästerlich« gewesen. Manche sagen: Anaxagoras sei durch das Eintreten seines mächtigen Schülers und Freundes, des Perikles, mit Geldstrafe und Verbannung davongekommen. Andere behaupten, Thukydides, der politische Gegner des Perikles, habe den Philosophen angeklagt, nicht nur wegen Gottlosigkeit, auch wegen Landesverrats (zwei Anklagen, die oft identisch waren) – und er sei in absentia zum Tode verurteilt worden. Von Sokrates weiß man mehr und Genaueres, dank Platon und Xenophon.

Ein Drittel der Bürgerschaft saß ständig zu Gericht. Der reiche und angesehene Lederwaren-Händler Anytos besuchte in Begleitung zweier Zeugen den stadtbekannten Mitbürger Sokrates, um ihn aufzufordern, vor der zuständigen Behörde in der Königs-Halle am Markt zu erscheinen und eine Klage entgegenzunehmen. So begann einer der unvergeßlichsten Justizmorde der Weltgeschichte. Auf dem Markt an der Schwarzpappel hing das geweißte Täfelchen mit dem Auszug aus der Klage-Schrift.

Vor siebzig Jahren war der Angeklagte zur Welt gekommen, als Sohn einer Hebamme und eines Handwerkers, in einem Vorort Athens. Seit Jahrzehnten beschäftigte der barfüßige Silen mit den Stielaugen und der Stupsnase die athenischen Mäuler. Zuerst machten die Komödienschreiber einen größeren Kreis mit ihm bekannt. In ihren Stücken war er ein toller Kerl, der eingeladen wird und den Weinkrug stiehlt. Oder ein armer Trottel, der sich um das Wohl der andern sorgt, ohne daran zu denken, ob er selbst zu essen hat. Bisweilen stellten sie ihn auch als eine Kreuzung aus einem luftigen Natur-Philosophen und einem streitbaren Dialektiker dar. So und ähnlich hatten ihn viele Stückeschreiber auf die Bühne gestellt. Vor allem aber sah man ihn, wie Aristophanes ihn geschildert hatte: er lag irgendwo in seiner Hängematte, die Augen stierten in den Mond, der Mund stand offen – und von einer Eidechse fiel feierlich etwas auf ihn herab.

Man kannte ihn nicht aus der Literatur, er war weder Professor noch Literat. Man traf ihn täglich und überall. Er war in ihre Werkstätte getreten und hatte gefragt. Kaum war die Antwort da, war schon wieder eine neue Frage da. Er war nicht loszuwerden. Was wollte er eigentlich? Es war nicht herauszubringen. Zuerst sah es immer so aus, als sei ihm nichts wichtiger als der Mann vor ihm und seine Arbeit. Der hatte sich geschmeichelt gefühlt und munter drauflosgeschwätzt. Doch bald hatte Sokrates den Redestrom unterbrochen und war sehr unangenehm geworden, mit seinem Insistieren auf präzisen Antworten. Schließlich hatte er einen in der Ecke; man mußte eingestehen, daß man sich mit den Angelegenheiten des Staates befasse und nicht einmal imstande sei, in sein privates kleines Leben Ordnung zu bringen. Solche Ironie bringt noch heute die cerebralsten Politik-Schwätzer in Wut. Er blamierte einen; und die Gebildeten nahmen ihm noch besonders übel, daß er immer von Schneidern und Webern und Köchen und Schiffsleuten und Bauern sprach und keine glänzenden Mythen erzählte und keine üppigen Dichterwortezitierte. Er hatte einen überführt – und war unheimlich: »Eigentlich hast Du wohl recht, Sokrates; doch es geht mir wie den meisten Leuten: trauen kann ich Dir nicht ganz.« Vom Nicht-ganz-Trauen bis zur Hinrichtung ist es nicht allzu weit, wie wir gelernt haben.

Niemand war mit ihm zufrieden: nicht der Aristokrat und nicht der Demokrat. Als die Dreißig Tyrannen zur Macht gekommen waren, hatte der Oberste, Platons Onkel Kritias, Sokrates und noch vier andere holen lassen und ihnen den Auftrag erteilt, einen Demokraten, der hingerichtet werden sollte, in Salamis zu verhaften. Vier hatten den Befehl sachgemäß ausgeführt, Sokrates aber war still und ruhig nach Hause gegangen. Da hatten die Herren erkannt, daß er ein schlechter Patriot war, und das Verbot des Rhetorik-Unterrichts auch auf seine Unterhaltungen ausgedehnt.

Ebensowenig war er ein Volks-Freund. Man sagte: er erkenne das souveräne Volk nicht an; in diesem Punkt dachte der Handwerkers-Sohn nicht anders als der Aristokrat Heraklit. Man sagte: er mache die Demokratie Athen verächtlich, wenn er behaupte: es sei verrückt, die Lenker des Staats mit Bohnen zu wählen – man wähle auch keinen Steuermann, keinen Zimmermann und keinen Flöten-Spieler so; obgleich doch Fehler, die sie begingen, weniger Schaden brächten als Fehler in Staatsgeschäften. Schopenhauer sagte es später ähnlich.

Warf man ihm also Politisches vor? Er inklinierte für spartanische Einfachheit, die jungen Herren vom Adel liefen ihm nach – er aber hatte ihre Standesgenossen bis aufs Blut gereizt. Die Richter, fünfhundertundeiner an Zahl, die ihm heute, bevor die Sonne untergegangen war, das Leben schenken oder nehmen sollten, wußten nicht ein noch aus.

Seine staatsbürgerlichen Ideen waren solide. Ist er für die Ehe? Ja, trotz Xanthippe. Für das Vaterland? Er hat sich mehr als einmal als Soldat ausgezeichnet. Für den Staat? Er erkennt seine Autorität an. Wie hält er es mit der Religion? Er bringt den Göttern alle Opfer dar, welche der väterliche Brauch verlangt.

Anklage und Verteidigungs-Schrift wurden verlesen. Dann bestieg Herr Meletos die Tribüne. Der junge, unbedeutende Poet sprach für die ganze Innung, die schwer gekränkt war. Sokrates empfand keine Achtung vor den Dichtern, weil sie, wie er sagte, mehr Wahrsager als Weise seien; Erich Unger schrieb aus denselben Gründen im Jahre 1925 eine Schrift Gegen die Dichtung. Der Beleidigte überzeugte die Richter nicht. Aber dann kam Herr Anytos, Liebling der Handwerker. Man kannte den reichen Händler recht gut aus seinem Kampf gegen die Aristokraten und aus der Zeit seiner Verbannung. Vielleicht bewegte ihn ein Ressentiment. Er hatte für den jungen Alkibiades geschwärmt, bis er zu Sokrates in die Lehre gegangen war. Auch soll dieser Mann ihm einmal den Rat gegeben haben, seinen Sohn nicht ins väterliche Geschäft zu nehmen, sondern zu einem Gebildeten zu machen.

Das Argument, das der Sprecher athenischer Kleinbürger vorbrachte, war: Sokrates sei ein »Zerstörer der guten alten Zeit«. Er war nicht blutrünstig, dieser Ankläger. Er wollte nicht das Leben des Wolfs in der Schaf-Hürde. Wollte nur, daß der unheimlich Gefährliche verschwände, wie vor ihm Anaxagoras und Protagoras sich aus dem Staube gemacht hatten. Der Mord an Sokrates war keiner, sondern athenisches Pech.

Die Richter wußten auch nach den Reden nicht, worum es ging. Sokrates, sagte man, glaube nicht an die Götter des Staats. Aber wußte man denn selbst genau, was da oben, hoch im Olymp, und da unten, in der Tiefe des Hades, vor sich ging? Aeschylus wurde angezeigt, weil man in einigen Stellen seiner Dramen Enthüllungen der Mysterien gewittert hatte. Perikles’ Freund Anaxagoras war verfolgt worden, weil er den rächenden Blitz des Zeus in einen ganz unemotionalen Naturvorgang verwandelt hatte. Dem Phidias war es übel ergangen, weil er in der Darstellung der Amazonen-Schlacht auf dem Schild der Athene den Perikles und sich selbst abkonterfeit hatte. Protagoras hatte die Sätze geschrieben: das Dasein der Götter