9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

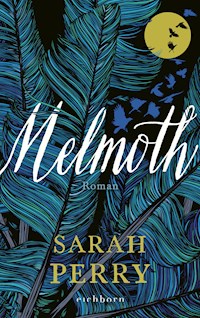

Ein fesselnder und wunderbar unheimlicher Roman

Helen Franklins Leben nimmt eine jähe Wende, als sie in Prag auf ein seltsames Manuskript stößt. Es handelt von Melmoth - einer mysteriösen Frau in Schwarz, der Legende nach dazu verdammt, auf ewig über die Erde zu wandeln. Helen findet immer neue Hinweise auf Melmoth in geheimnisvollen Briefen und Tagebüchern - und sie fühlt sich gleichzeitig verfolgt. Liegt die Antwort, ob es Melmoth wirklich gibt, in Helens eigener Vergangenheit?

Ein Buch, das einen packt und nicht mehr loslässt. Ein weiteres Meisterwerk von Sarah Perry.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Über die Autorin

Sarah Perry wurde 1979 in Essex geboren und lebt heute in Norwich. Ihr Roman Die Schlange von Essex war einer der größten Überraschungserfolge der letzten Jahre in England. Ausgezeichnet als Buch des Jahres 2016 der Buchhandelskette Waterstones, Gewinner des britischen Buchpreises 2017 für den besten Roman sowie für das beste Buch insgesamt. Der Roman war nominiert für den Costa Novel Award, den Dylan Thomas Prize, den Walter Scott, den Baileys und den Wellcome Book Prize.

SARAH PERRY

MELMOTH

Übersetzung aus dem Englischen von Eva Bonné

Roman

EICHBORN

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Titel der englischen Originalausgabe:

»Melmoth«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2018 by Sarah Perry

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Friederike Achilles, Köln

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau

Unter Verwendung eines Designs von Peter Dyer

Unter Verwendung von Motiven von: © iStock: Rively und Vectorig sowie © Potapov Alexander / shutterstock

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-7840-5

www.eichborn.de

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils überall dasselbe.

Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.

In memoriam

Charles Robert Maturin

und

JMU

Harre aus in der Hölle mit deinem Geist,

und verzweifle nicht.

Siluan von Athos

J. A. Hoffmann

p. Adr. Tschechische Nationalbibliothek

Dezember 2016

Mein lieber Dr. Pražan,

ich bedaure es zutiefst, aber ich bin gezwungen, dieses Manuskript in Ihre Hände zu legen und Sie damit zum Zeugen meiner Taten zu machen.

So oft haben Sie zu mir gesagt: »Josef, woran schreiben Sie? Was tun Sie da die ganze Zeit?« Werter Freund, ich konnte es Ihnen nicht verraten, denn ich war der Wächter an der Tür. Aber nun geht mir die Tinte aus, die Tür steht weit offen, und was mich dahinter erwartet, wird das wenige an Achtung zunichtemachen, das Sie möglicherweise für mich hegen. Ich kann den Gedanken gut ertragen, denn ich hatte Ihre Achtung nie verdient. Um Sie hingegen bin ich in Sorge, denn jenseits der Schwelle brennt nur ein einziges Licht, und das ist noch furchterregender als die Dunkelheit …

Während der vergangenen zehn Tage konnte ich an nichts anderes denken als an meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld! Ich kann nicht mehr schlafen. Ich spüre ihren Blick und drehe mich um, erfüllt von Hoffnung und Furcht, und bin doch immer allein. Wenn ich durch dunkle Straßen gehe, bilde ich mir ein, ihre Schritte zu hören, und dann strecke ich unwillkürlich die Hand aus … Aber sie hat mir ihre Hand nur ein einziges Mal angeboten, und ich bezweifle, dass sie es ein zweites Mal tun wird.

Ich lasse dieses Manuskript in der Bibliothek zurück, zusammen mit der Anweisung, es Ihnen auszuhändigen, sobald Sie wieder an Ihrem Platz sind.

Vergeben Sie mir. Sie kommt!

J. A. Hoffmann

ERSTER TEIL

Schauen Sie! Es ist Winter in Prag; die Nacht erhebt sich über die Mutter aller Städte und hüllt ihre hundert Türme ein. Sehen Sie die Dunkelheit zu Ihren Füßen; wie weicher, schwarzer Staub breitet sie sich in den Straßen und Gassen aus. Sehen Sie die zwölf Apostel auf der alten Karlsbrücke, und die vielen blauäugigen Dohlen auf den Schultern des Johannes von Nepomuk. Da! Sie kommt über die Brücke, den Blick auf das weiß gesprenkelte Kopfsteinpflaster gerichtet: Helen Franklin, zweiundvierzig Jahre alt, weder groß noch klein, ihr Haar weder hell noch dunkel. Sie trägt von November bis März dieselben Stiefel und am linken Handgelenk die Edelstahluhr ihrer Mutter. Wie glitzernde Salzflocken landet der harte Schnee auf ihren Schultern und Ärmeln; der schlichte, gegürtete Mantel ist so farblos wie sie und neun Jahre alt. Quer über ihre Brust zieht sich der Riemen einer Tasche, und in der Tasche befinden sich die Arbeit eines Nachmittags (die aus dem Deutschen ins Englische übersetzte Gebrauchsanleitung für eine Waschmaschine) und ein grüner, unversehrter Apfel.

Aus welchem Grund sollte man ein dermaßen unscheinbares Geschöpf in Augenschein nehmen, wenn sich oben die tief hängenden Wolken zerteilen und der silbrige Mond einer gekippten Schüssel gleich sein milchiges Licht über den Fluss gießt? Aus keinem, außer dem einen vielleicht: Diese Stunden, diese langen Minuten des kurzen Tages sind wohl die letzten, in denen sie nichts von Melmoth ahnt. Noch ist ein Donner nur ein Donner, und ein Schatten nur ein dunkler Fleck an der Wand. Könnten Sie sie jetzt ansprechen (könnte man vortreten, sie beim Handgelenk fassen und es ihr ins Ohr flüstern), würde sie möglicherweise stehen bleiben, erbleichen und Ihnen verwirrt in die Augen sehen – oder hinauf zur beleuchteten Burg über der Moldau, oder zu den weißen Schwänen, die unten am Ufer schlafen – und dann auf dem niedrigen Absatz kehrtmachen und in der entgegenkommenden Menge verschwinden. Aber nein, es wäre vergeblich – wahrscheinlich würde sie bloß lächeln (auf die für sie typische Weise, teilnahmslos und leicht belustigt), sich losmachen und ihren Heimweg fortsetzen.

Am Ende der Brücke hält Helen Franklin inne. Straßenbahnen rattern zum Nationaltheater hinauf, wo unten im Orchestergraben die Oboisten am Mundstück saugen und die Erste Geige dreimal mit dem Bogen gegen den Notenständer tippt. Weihnachten ist schon zwei Wochen her, doch der mechanische Baum auf dem Altstädter Ring dreht sich immer weiter und spielt einen munteren Schlusstakt von Strauss, während Frauen aus Hove und Hartlepool Pappbecher mit dampfendem Glühwein in den Händen halten. Von der Karlstraße weht der Geruch von Schinken und Holzrauch herüber, von in Zucker gewälztem Teig, der sich über glühenden Kohlen dreht. Auf einem dicken Lederhandschuh hockt eine Eule; die Touristen bewundern ihr Federkleid, sprechen sie voller Ehrerbietung an und dürfen sie gegen eine kleine Gebühr einmal vorsichtig selbst halten. Das Ganze ist nur ein Bühnenbild, bewegt durch Seile und Flaschenzüge, eine nette Kulisse für einen Abend der Selbsttäuschung. Aber Helen lässt sich nicht täuschen, hat sie noch nie – die böhmischen Genüsse sind nichts für sie. Nie stand sie vor dem Glockenspiel der Astronomischen Uhr, deren Erbauer man die Augen ausstach, damit er der Stadt keine Schande machen und anderswo eine noch bessere Uhr bauen konnte; sie hat auch noch nie Geld für eine Matrjoschka im Scharlachrot der englischen Fußballnationalmannschaft ausgegeben oder in aller Ruhe den Sonnenuntergang über der Moldau bewundert. Sie ist hier im Exil, denn sie hat sich eines Verbrechens schuldig gemacht, für das es, wie sie fürchtet, keine angemessene Wiedergutmachung gibt; und jetzt verbüßt sie bereitwillig ihre lebenslange Strafe, die sie sich als ihre eigene Anklägerin und Richterin auferlegt hat.

Die Ampel springt auf Grün, die Menschenmenge schiebt sich weiter, Helen zieht ein Paar Handschuhe aus der Tasche, wird von der lärmenden Woge mitgezogen und an ein Eisengeländer gedrückt. Im selben Moment hört sie ihren Namen, der Wind trägt ihn über die Köpfe reicher Koreaner hinweg, die sich unten am Anleger vor den messingverkleideten Ausflugsdampfern drängeln. »Helen! Helen Franklin!«, ruft jemand so aufgeregt, als hätte sie gerade ihre Tasche verloren. Sie hebt den Kopf, legt sich einen behandschuhten Finger an die Lippen und entdeckt einen hochgewachsenen Mann ohne Mantel, der schlotternd unter einer Straßenlaterne steht. Er trägt ein blaues Hemd und drückt sich einen großen, dunklen Gegenstand an die Brust. Blicke treffen sich, ein Arm wird gehoben. »Ja« – ungehalten, ungeduldig –, »ja, du, Helen! Würdest du bitte herkommen? Jetzt sofort, bitte.« Der Mann zupft sich am Hemd, als scheuerte die hauchdünne Seide auf der Haut. Er zittert am ganzen Leib.

»Karel«, sagt Helen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Karel Pražan – sie hat ihn eines Morgens, als es keinen freien Tisch mehr gab, in der Cafeteria der Tschechischen Nationalbibliothek kennengelernt – bildet exakt die Hälfte ihres Freundeskreises. Er ist groß und auf gewissenhafte Weise dünn, durch sein dunkles, glänzendes Haar schimmert blasse Kopfhaut. Seine Hemden sind stets aus Seide, seine Schuhe je nach Jahreszeit aus Wild- oder Kalbsleder. Er ist nicht attraktiv, erweckt aber mühelos den Anschein, außerdem wirkt er immer wie frisch rasiert. Er steht da und wird von vorbeilaufenden Kindern in leuchtend bunten Daunenjacken angerempelt, und selbst aus der Entfernung sind ihm die fahle Blässe und die eingesunkenen Augen eines schlaflosen Menschen anzusehen. Die Kälte liegt ihm als bläulicher Schatten auf den Lippen, und der Arm, der den dunklen Gegenstand an die bebende Brust drückt, ist so unbeweglich, als wären alle Gelenke in seinem Körper erstarrt. »Karel«, sagt Helen und setzt sich langsam in Bewegung. Nach zehn Schritten kann sie erkennen, was er mitgebracht hat: eine schwarze, abgewetzte Ledermappe mit hell abgestoßenen Kanten. Die Mappe ist mit einem Lederband dreifach verschnürt, und in einer der Ecken schimmert ein goldenes Emblem, das Helen aber nicht entziffern kann. »Karel?«, fragt sie. »Nimm meinen Schal. Was ist passiert, wo ist dein Mantel? Hattest du einen Unfall?« Plötzlich kommt ihr ein viel naheliegenderer Gedanke. »Ist etwas mit Thea?« Sie stellt sich Thea vor, Karels Lebensgefährtin und fraglos bessere Hälfte, wie sie leblos im Erdgeschoss im Rollstuhl sitzt, den Kopf mit der Löwenmähne in den Nacken gelegt und den Blick auf einen Punkt jenseits der verputzten Decke gerichtet, dahingerafft von – sie hatten es immer befürchtet – einem neuen Blutgerinnsel, das über Nacht das Gehirn erreicht hat. »Wie? Thea?« Karel winkt ungeduldig ab. »Nein, der geht es gut … Lass das, ich will nicht.« Missmutig wehrt er den Schal ab, lässt die Arme sinken und mustert Helen, als frage er sich, was sie von ihm will.

»Du wirst dich erkälten.«

»Behalt deinen Schal! Nein, werde ich nicht. Außerdem ist es egal. Hör mal, können wir uns irgendwo hinsetzen?« Er schaut sich um, als wollte er sich im Schneidersitz auf dem Kopfsteinpflaster niederlassen; dann hebt er die Aktenmappe in die Höhe und schüttelt sie. Das Ding ist voller Wasserflecken und anscheinend sehr schwer, wahrscheinlich vollgestopft mit Dokumenten. Karels Daumen rutscht über das Leder, und in der Ecke kommt ein goldenes, leicht abgescheuertes Monogramm zum Vorschein: J. A. H. Betreten nimmt Helen zur Kenntnis, dass er die Mappe mit ebenso viel Gier wie Abscheu umklammert hält; es ist, als hätte er ein lang ersehntes Objekt gefunden und erst nach dem Kauf gemerkt, dass es faulig riecht. »Es hilft nichts. Ich muss unbedingt darüber reden, und ich dachte mir, dass du es von allen am besten verkraften wirst … Im Ernst« – er stutzt, stößt ein freudloses Lachen aus –, »selbst wenn sie jetzt hier vor dir stünde und dir in die Augen sähe, würdest du mir nicht glauben. Kein Wort!«

»Sie? Wer ist sie? Hast du die Mappe etwa gestohlen, Karel? Gehört sie einer Freundin? Du immer mit deinen Streichen …«

»Nun«, sagt er und sieht sich zerstreut um, »du wirst es gleich erfahren.« Er geht los und ruft ihr über die Schulter zu, sie solle nicht trödeln, gerade so, als wäre sie ein Kind, das ihm lästig ist. Helen folgt ihm durch einen steinernen Torbogen in eine Kopfsteinpflastergasse, keine zehn Meter abseits der Touristenpfade und doch unmöglich wiederzufinden, sollte man es je versuchen. Er stößt eine lackierte Holztür auf, schiebt sich zwischen den schweren, zum Schutz vor der Kälte angebrachten Vorhängen hindurch, lässt sich in eine dunkle Sitznische sinken und winkt sie heran. Das Lokal mit den beschlagenen, ungeputzten Fensterscheiben, den grünen Aschenbechern und den Vierzig-Watt-Lämpchen hinter grünen Glasschirmen ist Helen vertraut, und sofort lässt ihre Anspannung nach. Sie setzt sich neben den Freund, der immer noch zittert, streift die Handschuhe ab, zupft an den Ärmeln ihrer Strickjacke und dreht sich halb zu ihm um.

»Du solltest etwas essen. Du warst immer schon zu dünn, aber anscheinend bist du noch dünner geworden.«

»Ich möchte nichts essen.«

»Aber du musst …« Helen winkt eine junge Frau in weißer Bluse heran, bestellt ein Bier für Karel und für sich selbst ein Glas Leitungswasser.

»Wahrscheinlich wirst du es lächerlich finden«, sagt Karel. Er streicht sich die Haare aus der Stirn, und auf einmal besteht kein Zweifel mehr, dass er im Verlauf der letzten Woche um fünf Jahre gealtert ist. Sein Gesicht ist schmal, auf den hohlen Wangen schimmern weiße Bartstoppeln. »Und wer weiß, vielleicht ist es das auch. Sieh mich nur an! Ich kann nicht mehr schlafen, was mir sicher anzumerken ist. Ich bleibe auf und lese, Nacht für Nacht … Um Thea nicht zu stören, lese ich unter der Bettdecke. Mit einer Taschenlampe, wie ein kleiner Junge!«

»Und, was hast du gelesen?« Karels Bier wird serviert; in Helens Leitungswasser schwimmt ein Eiswürfel.

»Du fragst mich, was ich gelesen habe? Das ist ja so typisch für dich, du verlierst nie ein Wort zu viel, da geht es mir gleich schon besser – und wie könnte es anders sein? In deiner Gegenwart kommt mir das alles vor wie ein bizarres Hirngespinst. Du bist so gewöhnlich, dass du das Außergewöhnliche allein durch deine Anwesenheit unvorstellbar erscheinen lässt. Das meine ich natürlich als Kompliment.«

»Natürlich. Erzähl mir mehr« – Helen verschiebt das Wasserglas, bis es genau in der Mitte des Bierdeckels steht –, »verrate mir, was du gelesen hast. Ist es dadrin? In der Mappe?«

»Ja.« Karel schüttelt eine Zigarette aus seiner Schachtel Petras und schafft erst im dritten Anlauf, sie anzuzünden. »Sieh es dir an. Los doch, bitte sehr!« Sein Blick ist fast schon hinterhältig, und plötzlich muss Helen an einen Jungen denken, der Spinnen in einer Bonbontüte versteckt hat. Sie streckt die Hand nach der Mappe aus, und das Leder ist kalt, sehr kalt, als wäre es zu lange an der Abendluft gewesen. Sie nestelt an der festgezurrten Schnur und müht sich mit den Schlingen ab, bis der Knoten unerwartet nachgibt, die Mappe aufklappt und ein Schwall vergilbter Blätter auf den Tisch rutscht. »Bitte«, ruft Karel, »bitte sehr!« Er sticht mit einem Zeigefinger ins Papier und lehnt sich dann weit zurück, bis an die Wand.

»Darf ich es mir ansehen?«

»Wenn du willst … Oh, warte mal, warte« – die Tür wird aufgestoßen, der Samtvorhang bläht sich –, »ist sie das? Ist sie gekommen? Kannst du sie sehen?«

Helen Franklin dreht sich um. Zwei junge Burschen, höchstens achtzehn Jahre alt, betreten die Gaststätte mit stolzgeschwellter Brust; sie haben sich ihren Tageslohn redlich verdient und freuen sich darauf, ihn auszugeben wie Erwachsene. Sie schütteln den Schnee von ihren Arbeitsstiefeln, rufen nach der Kellnerin und beschäftigen sich dann mit ihren Handys. »Das sind nur zwei Jungs«, sagt Helen, »zwei ganz gewöhnliche junge Männer.«

Karel lacht, zuckt mit den Schultern und setzt sich wieder auf. »Achte nicht auf mich«, sagt er. »Wahrscheinlich liegt es bloß am Schlafmangel. Ganz kurz dachte ich, ich hätte eine Bekannte gesehen.«

Helen mustert ihn aufmerksam. Nervosität und Scham huschen über sein Gesicht, und Helen spürt ihre Neugier aufsteigen wie Hunger. Aber am Ende gewinnt die Nachsicht – er wird den Mund aufmachen, sobald er dazu bereit ist –, und sie wendet sich dem Manuskript zu. Es ist auf Deutsch verfasst und die schräge Sütterlinschrift ebenso mühsam zu entziffern, wie sie wohl zu schreiben war. Helen sieht zahlreiche durchgestrichene Passagen und nummerierte Fußnoten. Insgesamt wirkt das Ganze wie ein Palimpsest aus dem Museumsarchiv, bloß dass die erste, von einer Büroklammer gehaltene Seite die Jahreszahl 2016 trägt; das tschechische, auf der Maschine getippte Anschreiben ist auf die Vorwoche datiert und offenbar an Karel gerichtet.

»Das geht mich wohl nichts an«, sagt Helen und dreht die Seite um. In ihrem Unbehagen fährt sie schärfer fort, als sie eigentlich möchte: »Ach, ich wünschte, du würdest mir einfach sagen, was los ist. Du benimmst dich wie ein Kind, das einen bösen Traum hatte. Wach auf!«

»Ich wünschte, ich könnte! Ich wünschte es mir! … Aber bitte, wie du willst.« Karel holt tief Luft, legt beide Hände auf das Manuskript und sitzt eine Weile reglos da. Schließlich fragt er so beiläufig, als hätte es rein gar nichts mit der Situation zu tun: »Sag mal, kennst du den Namen Melmoth?«

»Melmoth? Nein, nie gehört. Daran würde ich mich erinnern. Melmoth – das ist nicht tschechisch, oder? Aber englisch klingt es auch nicht …« Sie spricht das Wort ein drittes und viertes Mal aus, ein bisschen widerwillig, als könnte es am Ende bitter schmecken. Der Effekt auf den Freund ist zu merkwürdig: Der Name scheint ihn zu beleben, und seine rot geränderten Augen in den tiefen Höhlen fangen zu glänzen an.

»Nein, natürlich nicht, und es ist kein Wunder – noch vor einer Woche hätte ich nichts damit anfangen können. Eine Woche, länger ist es nicht her!« Wieder das freudlose Lachen. »Melmoth. Sie …« Unbeholfen streichen Karels Hände über das Papier, und plötzlich erinnert er Helen an jemanden, der vergeblich versucht, eine übellaunige Katze zu beruhigen. »Hast du je«, fragt er, »dieses Kribbeln im Nacken gespürt? Wenn die Haare sich aufstellen, als würde ein kalter Luftzug durchs Zimmer wehen, den niemand fühlen kann außer dir? Du willst dir einreden, da wäre nichts … Die Engländer haben eine Redensart dafür, wie heißt sie gleich … Da läuft eine Gans über dein Grab. Ach, wenn du nur wüsstest!« Er schüttelt den Kopf, zündet sich eine zweite Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug, drückt sie sofort wieder aus. »Es hilft alles nichts, du wirst mir nicht glauben. Und wenn doch, bist du naiv. Bitte sehr, sieh es dir an, lies den Brief.« Er zieht die Büroklammer vom Papier. »Ich lasse dich in Ruhe lesen und hole mir noch ein Bier, denn ich kann es weiß Gott gebrauchen. Da, nimm und lies. Bist du denn gar nicht neugierig? Ihr Frauen lauscht doch sonst an jeder Tür!«

Helen fühlt sich, als würde sie zwischen einem dunklen Meer und dem rettenden Ufer hin und her getrieben. In all den Jahren, die sie ihn nun kennt, hat sie Karel kein einziges Mal ängstlich erlebt; er neigt auch nicht zum Aberglauben, und die alten Sagen nahm er nie für bare Münze. Die Verwandlung, die er durchgemacht hat, ist nicht weniger beeindruckend als die Verwandlung vom Sterblichen ins Unsterbliche. Auf einmal wird ihr schmerzlich bewusst, dass auch er sterben wird; der Tod hat ihn jetzt schon gezeichnet, und die Tage, die ihm noch bleiben, sind unbeschriebene Blätter mit dem Wasserzeichen der Endlichkeit. Er steht mit gebeugten Schultern an der Bar, der Anblick ist vollkommen neu und deswegen umso verstörender. Helen erinnert sich an den großen Mann mit der aufrechten Haltung, der sie damals in der Nationalbibliothek angesprochen hatte, an dem Morgen, als es in der Cafeteria keinen freien Tisch mehr gab. »Darf ich?«, hatte er auf Tschechisch gefragt und ihre Antwort gar nicht erst abgewartet, sondern einfach Platz genommen, ein verwirrend kompliziertes Diagramm ausgepackt (sich überschneidende Kreise, zusammenlaufende Linien) und sich über ein Stück Apfelkuchen hergemacht. Helens bitterer, längst kalt gewordener schwarzer Kaffee stand auf einem Flugblatt, das sie für neun Pence pro Wort aus dem Deutschen ins Englische übersetzen sollte. Sicher hatten sie ausgesehen wie ein Pfau und ein Spatz – Dr. Karel Pražan im violetten Kaschmirpullover, daneben Helen Franklin in ihrer billigen, verwaschenen Bluse. Vermutlich hätte sich aus der Begegnung nichts weiter ergeben, wäre Thea nicht dazugekommen. Helen hatte den Kopf gehoben und gesehen, wie eine mittelgroße Frau im späten mittleren Alter an den Tisch trat, die Hände in die Taschen ihrer langen Wollhose mit den breiten Aufschlägen schob, sich vorbeugte und Karel auf den Scheitel küsste. Die Frau hatte kurzes, rötliches Haar, roch nach Eau de Cologne und warf Helen einen heiteren, wohlwollenden Blick zu. »Du hast eine neue Freundin gefunden?«, sagte sie auf Englisch, und Helen errötete, weil die Frage zwar nicht unfreundlich, aber doch ziemlich ungläubig klang. Karel blickte von einem Diagramm auf und musterte Helen überrascht, als hätte er ihre Anwesenheit schon wieder vergessen. Er entschuldigte sich knapp und auf Tschechisch – es tue ihm leid, sie gestört zu haben, man werde sie in Ruhe lassen.

Getrieben von dem Wunsch, das elegante Paar zu verwirren, antwortete Helen in ihrer Muttersprache. »Meinetwegen können Sie gern sitzen bleiben, ich wollte ohnehin gerade gehen«, sagte sie und machte sich daran, ihre Sachen einzupacken.

Da hellte Theas Gesicht sich auf, als wäre sie vor Entzücken entflammt; wie Helen später erfahren sollte, war es typisch für sie, zu jeder Zeit und in jeder Lage das Positive zu sehen. »Oh, Sie sind Engländerin! Für einen Moment haben Sie mich aus dem Exil gerettet und nach Hause gebracht! Kommen Sie aus London? Aus Essex vielleicht? Ach bitte, bleiben Sie doch noch ein wenig, bleiben Sie sitzen, ich hole uns einen Kaffee … Karel, nun sag doch etwas! Sie will gehen, das darfst du nicht zulassen!« In dem Moment tauschten Karel und Helen einen verständnisvollen Blick (Tut mir leid, jeder Widerstand ist zwecklos – Schon gut, das macht doch nichts), und zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich einem anderen Menschen freundschaftlich verbunden.

In der Tat war jeder Widerstand zwecklos gewesen. Am darauffolgenden Wochenende wurde Helen Franklin, die Vergnügungen und gesellschaftliche Anlässe so beharrlich mied wie eine Trappistin das Gespräch, in eine Prager Privatwohnung eingeladen. Thea stand am Herd und rührte in einer Kupferpfanne, Karel saß am lasierten Holztisch und maß die Wölbung einer konvexen Glasscheibe aus. Wie Helen inzwischen wusste, arbeitete er an der Karls-Universität. Er erforschte die Geschichte des Glases, seiner Manufaktur und seiner industriellen und häuslichen Verwendung. »Ich schleife einen Teleskopspiegel«, sagte er, ohne von der Arbeit aufzublicken oder sich weiter für seinen Gast zu interessieren, »und dazu brauche ich eine parabolische Oberfläche, keine sphärische.«

Helen legte Mantel und Handschuhe ab und überreichte Thea die mitgebrachte Weinflasche (sie selbst trank nie). Auf Karels Geste hin setzte sie sich zu ihm an den Tisch. »Erzählen Sie mir mehr«, sagte sie und faltete die Hände im Schoß.

»Ich baue ein Spiegelteleskop«, sagte er, »und die dazu benötigten Gläser schleife ich mit der Hand, wie Newton es im Jahr 1668 getan hätte.« Er legte die Scheibe hin und zeigte Helen seine Hände. Die Finger waren rau und wund, in den Nagelbetten klebten Überreste einer weißlichen Substanz.

Thea stellte Brot und Butter auf den Tisch. Sie trug eine lange Silberkette mit einem aparten grünen Anhänger, der an eine in Glas gegossene Blüte erinnerte. Die Kupferpfanne auf dem Herd zischte. »Er wird niemals damit fertig werden.«

»Die Brennweite«, erklärte Karel, »entspricht dem halben Krümmungsradius.« Er sah Helen an, die ihre einstige Freude daran, etwas Neues zu lernen, nicht unterdrücken konnte. Sie hörte mit aufrichtigem Interesse zu, während er sein Vorhaben schilderte, das Glas mit Aluminium zu bedampfen und auf diese Weise eine spiegelnde Oberfläche zu erzeugen.

Den ganzen Abend lang beobachtete Helen ihre Gastgeber. Thea war zehn Jahre älter als Karel und bemutterte und verhätschelte ihn bei jeder Gelegenheit. Manchmal, wenn sie fürchtete, er könnte Helen zu nahe getreten sein, knuffte sie ihn in die Seite (»Sei nicht so neugierig, Karel. Jeder Mensch hat seine Geheimnisse!«). Helen gegenüber war sie aufmerksam und freundlich, wenn auch ein wenig spöttisch, als fände sie die Besucherin verschroben, aber zu drollig. Karel pflegte eine feine Ironie und eine betonte Gleichgültigkeit, die ihm aber abhandenkamen, sobald er sich Thea zuwandte – aus seinem Blick sprachen Liebe und Dankbarkeit – oder er in Helens Richtung zu dozieren anfing. Später verstand sie, dass Karel sich kaum für etwas anderes interessierte als seine Lebensgefährtin und sein Fachgebiet; er war wie ein Mann, der sich ausschließlich von seinen Leibspeisen ernährt und keinen Wunsch nach etwas anderem verspürt.

Helen lehnte dankend den Wein ab, ließ sich ein winziges Stück Fleisch auf den Teller legen und fragte Thea: »Unterrichten Sie auch an der Universität?«

»Ich bin im Ruhestand«, antwortete Thea und lächelte, als hätte Helen widersprochen und gesagt, das könne nicht sein, sie sei unmöglich im Rentenalter.

»In England war sie Rechtsanwältin«, ergänzte Karel und zeigte auf ein Regal, dessen Bretter sich unter dem Gewicht dicker Gesetzbücher durchbogen. »Und da drüben in der schwarzen Blechkiste liegt ihre alte Pferdehaarperücke.« So stolz, als hätte er die Leistung selbst erbracht, fügte er hinzu: »Wissen Sie, Thea war die Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses. Ihr wurde sogar ein Adelstitel angeboten!« Er ergriff Theas Hand und küsste sie. »Meine gelehrte Freundin.«

Thea reichte Helen eine Porzellanschüssel mit gebutterten Kartoffeln, doch Helen lehnte ab. Thea beäugte ihren halb vollen Teller und das Wasserglas, von dem Helen nur einen kleinen Schluck getrunken hatte, sagte aber nichts. »Mein Leben bestand aus viel Arbeit und wenig Vergnügen«, sagte sie. »Irgendwann habe ich eine Städtereise nach Prag gemacht, aus der ein Sabbatical wurde, und aus dem Sabbatical wurde mein Ruhestand. Und dann war da natürlich noch Karel.«

Karel ließ sich küssen und warf einen kritischen Blick auf Helens Teller; er war weniger taktvoll als seine Partnerin. »Sie haben keinen Hunger?«, fragte er. »Und ziemlich schweigsam sind Sie auch, das muss ich schon sagen.«

Helen antwortete: »Das höre ich oft.«

»Und«, sagte Thea und ließ die Gabel sinken, »seit wann leben Sie in Prag?«

»Seit zwanzig Jahren.«

»Was arbeiten Sie?«

»Ich bin Übersetzerin, obwohl mein Deutsch besser ist als mein Tschechisch.«

»Wundervoll! Womit beschäftigen Sie sich gerade? Mit Schiller? Peter Stamm? Einer neuen Sebald-Ausgabe?«

»Mit einer Gebrauchsanweisung für Elektrowerkzeuge von Bosch.« (Helen hatte damals gelächelt, und jetzt, bei der Erinnerung, lächelt sie wieder.)

»Ich bin enttäuscht, das kann ich nicht verhehlen. Aber sagen Sie, hatte ich recht? Stammen Sie aus London, oder aus Essex?«

»Aus Essex, leider.«

»Oh. Tja, das lässt sich wohl nicht ändern. Und Sie sind in Prag, weil …?«

Helen errötete. Wie sollte sie dieser interessierten Fremden die Gründe für ihr Exil und ihre Selbstbestrafung erklären? Aber Thea hatte schon verstanden. »Verzeihung. Anscheinend kann ich es mir nicht abgewöhnen, die Leute ins Kreuzverhör zu nehmen.«

»Wenn unsere Besucherin auf der Anklagebank sitzen würde«, fragte Karel, »was würde man ihr wohl vorwerfen?« Er trank einen großen Schluck Wein und musterte Helen über sein Glas hinweg. Auf einmal verspürte Helen so etwas wie Abneigung – gegen die beiden mit ihrer geschmackvollen Kleidung und der gut geheizten Wohnung, gegen ihre Gelassenheit, ihre unverhoffte Gastfreundschaft und ihre charmante, vertrauensselige Art. Doch das Gefühl wurde im Keim erstickt, als Thea milde lächelte, Karels Hand nahm und sagte: »Haben Sie den alten Mann gesehen, der an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, in der Bibliothek über einem Manuskript saß und weinte? Was glauben Sie, was er da geschrieben hat, einen Liebesbrief an eine längst verstorbene Frau vielleicht? An einen Mann?« Und als sie Helen später in den Mantel half, fügte sie hinzu: »Es war mir eine Freude, Sie hier zu haben. Kommen Sie bald wieder, dann können wir uns über England unterhalten. Über alles, was wir daran hassen, und darüber, wie gern wir nach Hause zurückkehren würden.«

An all das erinnert Helen sich mit ungläubiger Wehmut. Die unbeschwerten Abende sind Vergangenheit. Schlimmer noch, seit Theas Schlaganfall vor ein paar Monaten sind sie wie ausgelöscht, und jetzt sitzt Helen hier bei einem Glas Wasser neben dem neuen Karel – gebeugt, bedrückt, kopflos. Ist das Manuskript aus der dreifach verschnürten Aktenmappe tatsächlich ein Werk des Bösen, wird es auch ihren Seelenfrieden zerstören? Aber nein, das wäre unmöglich. Helens Seelenfrieden ist hart erkämpft und praktisch in Stein gemeißelt. Sie wendet das Blatt um und liest: Mein lieber Dr. Pražan, ich bedaure es zutiefst, aber ich bin gezwungen, dieses Manuskript in Ihre Hände zu legen und Sie damit zum Zeugen meiner Taten zu machen …

Helen Franklin liest das Anschreiben und spürt keinen eisigen Lufthauch, und ihre Nackenhaare stellen sich auch nicht auf. Sie empfindet höfliches Interesse, mehr nicht. Ein alter Mann will eine längst vergessene Sünde beichten (meine Schuld, murmelt sie, meine große Schuld), die heutzutage nicht einmal den strengsten Priester dazu verleiten würde, eine Augenbraue hochzuziehen. Dennoch (sie beugt sich über das Papier und liest: Aber nun geht mir die Tinte aus, die Tür steht weit offen), aus dem Brief spricht eine seltsame Furcht, eine gierige Sehnsucht, die Helen prompt an Karels nervöse, verschämte Blicke denken lässt (Sie kommt!).

Karel kehrt mit zwei voll beladenen Tellern an den Tisch zurück: Bratenscheiben und poröse Klöße unter dicker, sämiger Soße. »Und?«, fragt er mit einem fast zufriedenen Lächeln. Helen nimmt einen Teller entgegen und isst zögerlich, in kleinen Bissen und ohne Genuss.

»Der Ärmste«, sagt sie. »Wahrscheinlich ist er schon alt? Nur ein sehr alter Mann würde heutzutage noch eine Schreibmaschine benutzen.«

»Vierundneunzig. Er sah aus wie ein in Essig eingelegtes Präparat. ›Sie werden mich noch überleben‹, habe ich immer zu ihm gesagt, ›bringen Sie zu meiner Beerdigung bitte Wodka mit!‹ Darüber musste er herzlich lachen.«

Helen bemerkt die Vergangenheitsform. »Dann ist er also gestorben? – Für mich kein Bier, danke.« Sie legt die Gabel hin und sieht Karel freundlich an. »Weißt du, es wäre einfacher, wenn du es mir erzählen würdest. Verrate mir, was es mit dem alten Mann auf sich hat, und mit der Frau, die du zu sehen glaubst. Ich mag weder Rätsel noch Überraschungen, wie oft muss ich dir das noch sagen?«

Karel lacht achselzuckend und leert seinen Teller. Die jungen Männer in Arbeiterkleidung sind gegangen, in einer der Nischen sitzt eine Studentin rauchend über ihren Büchern. Karel schiebt das Manuskript in die Mappe zurück, seine Hände sind jetzt ganz ruhig. »Also gut«, sagt er, »ich werde dir alles erzählen. Beziehungsweise das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Den Rest überlasse ich Josef.« Er betrachtet kurz die Mappe. »Und ja, er ist gestorben.« Beide senken verlegen den Kopf und schweigen eine Weile, aus reiner Pietät. Dann zündet Karel sich an der Kerze, die auf dem Tisch steht, eine Zigarette an, lehnt sich an die verputzte Wand und sagt: »Ich habe ihn am selben Ort kennengelernt wie dich, in der Bibliothek, eines Morgens in aller Frühe. Das war vor mindestens sechs Monaten …«

Ein früher Morgen vor mindestens sechs Monaten in der Tschechischen Nationalbibliothek, dem Clementinum, und der hohe Glockenturm des ehemaligen Jesuitenkollegs strahlte in einem freundlichen Licht. Nach Theas Schlaganfall hatte die Universität Karel in den Pflegeurlaub geschickt, und seither suchte er die Bibliothek täglich auf, um der Scham und den Schuldgefühlen zu entkommen. Er konnte es nicht länger verleugnen: Die Rollstuhlfahrerin, der zuliebe er überall in der Wohnung hässliche Rampen hatte einbauen lassen, war nicht mehr die Frau, mit der er die letzten zehn Jahre verbracht hatte. Seine Thea, die kaum die Straße überqueren konnte, ohne einen Bekannten zu treffen und zum Abendessen einzuladen, oder ins Schwarzlichttheater, zu dem sie eine kindliche Zuneigung hegte; Thea, die kein Geheimnis für sich behalten konnte und der man trotzdem alles anvertrauen wollte. Diese Thea, fürchtete er, gab es nicht mehr. Ihre Füße in den eleganten Schuhen standen auf den stählernen Fußstützen des Rollstuhls leicht einwärts gedreht, die früher so geschickten Hände lagen reglos auf ihren Knien oder versuchten linkisch, eine Buchseite umzublättern. Karel musste feststellen, dass er für pflegerische Tätigkeiten, die eigentlich in Theas Aufgabengebiet fielen, vollkommen ungeeignet war. Wer ging jetzt auf seine kindischen Launen ein, wenn er Wäsche wusch, Einkäufe schleppte, Gerinnungshemmer und Schmerztabletten aller Art aus der Blisterverpackung drückte und Thea auf einer Untertasse servierte? Er weinte auf seinen verbrannten Toast und wünschte sich, er würde Tränen der Trauer vergießen und nicht bloß der Wut. Thea sagte: »Raus mit dir, na los, glaubst du, ich will, dass du mir den ganzen Tag im Weg herumstehst? Ab in die Bibliothek, und bring mir was Leckeres zu essen mit.« Dergestalt aus der Pflicht entlassen besuchte Karel (erleichtert und voller Schuldgefühle, weil er so erleichtert war) von Montag bis Samstag das Clementinum und setzte sich wie eh und je an Tisch Nr. 220, wo er in Fotokopien wühlte, vor sich hin murmelte und Notizen schrieb. Nachmittags, wenn auch Helen in der Bibliothek arbeitete, traf er sie in der Cafeteria auf ein paar Kolatschen mit Mohnfüllung.

In der zweiten Woche, der Frühling hatte unanständig viel Schwung aufgenommen, erregte ein älterer Mann seine Aufmerksamkeit. Der Alte saß auf der anderen Seite des mit Kork ausgelegten Ganges auf Platz Nr. 209. Später konnte Karel nicht mehr sagen, was ihn dazu bewogen hatte, ausgerechnet in dem Moment in seine Richtung zu blicken – eine abrupte Bewegung vielleicht? Das Geräusch einer Feder, die panisch über Papier schabt? Nachdem er den Alten einmal entdeckt hatte, konnte er minutenlang nicht mehr wegsehen. Der Mann trug trotz des warmen Wetters einen schweren Mantel und saß vollkommen still. Nur seine rechte Hand bewegte sich pausenlos und bedeckte eine Seite nach der anderen mit einer engen, akkuraten Schrift. Rechts und links des Mannes saßen Studenten vor glimmenden Bildschirmen, manche tippten, andere hatten die Augen zur Saaldecke verdreht und hörten heimlich Musik. Der Mann hatte ein Tintenfass mitgebracht, in das er mit mechanischer Regelmäßigkeit sein Schreibgerät eintauchte. Neben dem Fass lag einer jener kleinen Pflastersteine, die Prags Gassen bedecken und sich hier und da herauslösen, wenn zu viele Touristen darübermarschieren oder eine Baumwurzel sie in die Höhe drückt. Der Mann berührte den Stein immer wieder, ohne den Blick vom Papier zu heben. Insgesamt ergab sich der Eindruck eines Risses im Zeitvorhang, durch den Karel einen viele Jahrzehnte zurückliegenden Morgen zu sehen glaubte. Als Nächstes, dachte er, höre ich Hufgetrappel von der Straße! Der Mann schrieb offenbar ein akademisches Traktat, das er hier und dort durch ausführliche Fußnoten ergänzte. In gewissen Abständen las er sich das Geschriebene kopfschüttelnd durch, und manchmal zerriss er unter angewidertem Grunzen ganze Seiten, was ihm vorwurfsvolle Blicke seiner Sitznachbarn eintrug. Der Platz neben ihm war leer; der alte Mann hatte die Tischlampe eingeschaltet und den Stuhl zu sich herangezogen. Wenn sich jemand mit an die Brust gedrückten Büchern näherte und hoffnungsvoll »Darf ich?« fragte, blickte er auf, schüttelte ernst den Kopf und zog den freien Stuhl noch näher an sich.

Am darauffolgenden Tag betrat Karel die Cafeteria früher als gewohnt. Er holte sich Kaffee und Gebäck und sah den alten Mann allein an einem Tisch sitzen. Karel glaubte zu spüren, wie ihm die Neugier eine Hand zwischen die Schulterblätter legte und ihn vorwärtsschob. Er stellte seinen Teller ab und fragte: »Darf ich mich zu Ihnen setzen?«

Der alte Mann sah sich erschrocken um und legte eine Hand auf den Platz neben sich, wie um zu signalisieren, dass er jemanden erwarte; aber dann sagte er gedankenverloren: »Oh … ja, dieser Platz ist, glaube ich, noch frei.« Sein Tschechisch war gewählt und förmlich, der starke Akzent verriet eine deutsche Herkunft.

»Sie sind sehr fleißig«, sagte Karel und deutete auf die schwarze Ledermappe auf dem Tisch. »Sie beschämen uns alle. Welch vorbildliche Arbeitsmoral!« Dann fügte er hinzu: »Ich bin Karel Pražan und arbeite an der Karls-Universität. Oder auch nicht, wenn es sich vermeiden lässt.« Er streckte die Hand aus.

»Josef Hoffmann«, stellte der Mann sich vor. »Es ist mir ein Vergnügen.« Sie schüttelten einander die Hände, und Karel meinte, bei der Berührung ein leises Rascheln zu hören, als wäre der alte Mann aus Papier.

An jenem Morgen hatten sie nicht mehr viel zu besprechen, allerhöchstens ergab sich noch das übliche Geplauder über das schöne Wetter und die Schwierigkeiten, sich dieser Tage zwischen den Bibliotheksregalen zurechtzufinden, wo das Personal doch so jung war und ständig neue Ordnungssysteme einführte. Von nun an grüßten sie einander bei jeder Begegnung, wenn auch ohne viele Worte; sie waren wie zwei altgediente Kollegen mit einem gemeinsamen Anliegen. Karel freute sich jedes Mal, wenn er Hoffmann in der Cafeteria sitzen und Kartoffelsalat löffeln sah. Immer trug der alte Mann die Ledermappe bei sich, bisweilen strich er mit dem Daumen über das vergoldete Monogramm, J. A. H. Den kleinen Pflasterstein schien er stets in der Manteltasche zu haben. Karel brachte nie in Erfahrung, was Hoffmann beruflich gemacht hatte, doch zu seinem Entzücken fand der Mann sich auf allen möglichen Wissensgebieten zurecht. Anscheinend hatte er nie länger in ein und demselben Land gelebt, außerdem verfügte er über ein erstaunliches Gedächtnis für Fakten und Zahlen. Seinen neuen Bekannten behandelte er manchmal wie einen Schüler, woraus Karel schloss, dass Hoffmann früher vielleicht ein Lehrer gewesen war. Hatte Karel gewusst, dass Saddam Hussein vor vielen Jahren der Schlüssel zur Stadt Detroit überreicht worden war? Dass selbst Tote noch eine Gänsehaut bekommen können? Oft unterhielten die beiden sich auf Deutsch, dann schmunzelte Hoffmann über Karels unbeholfene Ausdrucksweise und seinen dürftigen Wortschatz. Zum Dank für die Nachhilfelektionen in deutscher Grammatik und Aussprache zeigte Karel dem alten Mann, wie man einen Computer bedient. Hoffmann war ehrfürchtig, bewies jedoch eine rasche Auffassungsgabe. Er interessierte sich sehr für Technik und erzählte oft und nicht ohne Wehmut von dem Radiogerät, das er in seiner Jugend besessen hatte. Er war durch und durch gebildet, höflich, leise und eher schüchtern. Wenn Karel ihn fragte, was er da aufschreibe, antwortete er: »Nur die Erinnerungen eines alten Mannes, die keiner je lesen wird«, und wechselte dann gut gelaunt das Thema. Er tendierte zu unvermittelten Anfällen von Melancholie; wenn es so weit war, neigte er den Kopf kurz in die Richtung des Freundes und hob kaum den Blick vom Manuskript, das offenbar sein einziger Lebensinhalt war. An solchen Tagen sah Karel ihn eine Seite nach der anderen durchstreichen, sodass die Spitze seines Füllers das Papier zerriss. Er sah Hoffmann auch weinen, auf die trockene Art eines alten Menschen, der keine Tränen mehr hat; bei den Gelegenheiten rückte er den leeren Stuhl an seiner Seite hin und her oder beugte sich vor und zurück, als wäre er in ein Gespräch vertieft …

So hatten sie sich angefreundet, der alte und der alternde Mann. Theas Schlaganfall und die Folgen hatten Karel aus der Bahn geworfen und konfrontierten ihn täglich neu mit seiner Selbstsucht, aber Josef Hoffmann wurde ihm zum Fixpunkt, mehr noch, er verlangte ein heilsames Maß an Zuwendung. An jenem letzten Morgen – ein ganzes Jahr war vergangen, die Winterluft sauber und klar wie geschliffenes Glas und der Innenhof des Clementinums von einem Band aus Raureif gesäumt – betrat Karel die Bibliothek und stellte überrascht fest, dass er der Erste war. Die Garderobieren tranken Tee aus Thermosflaschen, das Wachpersonal hatte seine Posten noch nicht bezogen. Karel lachte still in sich hinein und freute sich, Hoffmann endlich einmal zuvorgekommen zu sein. So oft hatte Hoffmann mit ihm geschimpft, wenn er wie ein fauler Student zu spät erschienen war. Karel spielte mit dem Gedanken, ihm einen Streich zu spielen und sich an Tisch Nr. 209 zu setzen oder auf den reservierten Stuhl daneben. Sicher würde er damit den Zorn des alten Mannes auf sich ziehen. Er legte sich den leichten Mantel über den Unterarm, schlenderte unbemerkt an der Garderobe vorbei und kicherte in Vorfreude auf den unschuldigen Scherz. Die Bibliothek wirkte verlassen, Karels Schritte hallten durch den Flur. In dieser Leere erschienen ihm die massigen Eichenschränke mit den veralteten Karteikarten und der Blick in den Hof so vollkommen fremd, als wäre er nie zuvor hier gewesen. Er erreichte die große Tür mit den schmiedeeisernen Beschlägen, schob den knarrenden Riegel in die Höhe und trat ein. Keine Bibliothekarinnen an den Pulten, die langen Schreibtischreihen so jämmerlich leer wie Kieferknochen, aus denen alle Zähne herausgezogen wurden. Die Gipsputten unter der hohen, gewölbten Decke rissen den Mund zum stummen Schrei auf, als würden ihre weichen, drallen Füße jenseits des Stucks von heißen Eisen verbrannt. Karel schaute sich um und fühlte sich beklommen; was ihm immer ein Ort der Ruhe und der Schaffenskraft gewesen war, stieß ihn plötzlich ab. Er beschloss, auf der Stelle kehrtzumachen. Wie dunkel es hier war, wenn keine Schreibtischlampe brannte … Aber nein, eine einzige war eingeschaltet, ganz hinten im Saal. Vielleicht hatte der Hausmeister sie über Nacht brennen lassen, ohne Rücksicht auf die Kosten? Karel schaute genauer hin: Das Lampenlicht fiel auf einen schlafenden Bibliotheksbesucher. Langsam ging Karel zwischen den Schreibtischen durch, und da sah er die ausgestreckten Arme, die ein hartes Kissen für den daraufgebetteten Kopf bildeten, den krummen Rücken und das schlohweiße, über die dunklen Ärmel gebreitete Haar. »Josef!«, murmelte er und war kein bisschen überrascht, dass der alte Mann ausgerechnet hier ein Nickerchen machte. »Josef?«, flüsterte er und näherte sich auf Zehenspitzen, als wäre der Freund ein schlafendes Kind. Später fragte Karel sich, warum er nicht sofort gemerkt hatte, dass Hoffmann in den letzten, langen Schlaf gefallen war. Vierundneunzig Jahre alt, müde und abgekämpft, und der Lesesaal so still und ruhig … Karel trat an den Schreibtisch und legte Hoffmann sanft eine Hand auf die Schulter. »Josef?«, fragte er leise, »wollten Sie nicht längst bei der Arbeit sein?« Doch Hoffmann wachte nicht auf, sondern kippte seitlich auf die grüne Schreibtischmatte, den alten Kopf an die Schulter gelehnt. Sein Haar war lang und spröde; es war das Haar eines Menschen, der sich nicht mehr darum schert, was andere über ihn denken, und plötzlich wunderte Karel sich – war er immer schon ein Mann mit kaputten Schuhen gewesen, mit zu kurzen, speckigen Ärmeln und zerschlissenen Manschetten, aus denen knochige, raue Handgelenke ragen? »Josef«, sagte er noch einmal und schüttelte ganz leicht Hoffmanns Schulter. Abermals verrutschte der Kopf, drehte sich auf dem dünnen, sehnigen Hals und kehrte dem Störenfried ein verzerrtes Gesicht zu. Die blinden Augen waren weit aufgerissen und sehr grün und starrten Karel flehentlich an, wie in Todesangst; der Mund (bei der Erinnerung erschaudert Karel immer noch) stand offen und der Unterkiefer schief, als hätte ihn jemand im letzten Moment in böser Absicht zur Seite gedrückt. Die ausgestreckten Hände waren verkrampft, die Handflächen nach unten gekehrt, die Finger gekrümmt und die Nägel in die Schreibtischoberfläche gekrallt. Da waren überall helle Spuren, als hätte Hoffmann in seiner Verzweiflung minutenlang das Leder zerkratzt, und um ihn herum lagen Splitter verstreut, als wäre der Pflasterstein unter einem schweren Gewicht zerborsten. Der Stuhl vom Nachbartisch stand ein wenig schräg, als hätte dort bis vor Kurzem jemand gesessen; darunter lag ein dunkler Schatten mit undeutlichen Konturen, ein dunkler Fetzen aus feinem Stoff vielleicht, ja, sehr dunkel und sehr fein, wie vom Saum eines Kleides; und noch während Karel hinsah, bewegte er sich, wie Stoff es manchmal tut, schob sich über den Boden, als streiche ein Windhauch darüber. Benommen streckte er die Hand danach aus, und im selben Moment wurde ein Fenster aufgerissen und gegen die Wand geschlagen. Karel stieß einen Schrei aus und fuhr herum. Auf dem Fensterbrett hockte eine Dohle, blinzelte mit einem blauen Auge in den Saal und flatterte davon. Ihr Blick, das wurde ihm später erst klar, ließ Karel wieder zu Sinnen kommen. Dort auf dem Boden gab es nichts zu sehen als Hoffmanns verschränkte Füße und die dunklen, unbeweglichen Schatten von Tisch und Stuhl. Karel drehte sich um, lief übertrieben hastig hinaus (fürchtete er etwa, der alte Mann könnte sich aufrichten und blindlings die Hände nach ihm ausstrecken?) und den Wachleuten in die Arme, deren Schicht endlich begonnen hatte. Er rief: »Der alte Mann … Ich glaube, er hatte einen Herzinfarkt … Sie müssen einen Krankenwagen rufen!« Was danach geschah, war vergleichsweise banal. Die Studenten wurden vor dem Saal abgewiesen, manche schimpften, andere waren erleichtert. Karel ertrug den bitteren Thermoskannenkaffee und die neugierigen Fragen der Angestellten. Zwar erschauderte er immer noch, wenn er an Hoffmanns Gesicht mit dem schrecklich aufgerissenen Mund dachte; aber am Ende war es wohl nichts weiter gewesen als der Tod, die alte Schuld für gelebte Jahre, die jeder Mensch irgendwann begleichen muss. Während er im Eingangsbereich saß und wartete und sich fragte, welches Verhalten in so einem Fall wohl angemessen wäre (sollte er an der Seite des alten Freundes bleiben, oder würde er sich dadurch erst recht verdächtig machen?), sprach ihn eine Frau mit ernster Miene an. »Sie sind doch Dr. Pražan?«, fragte sie. »Beim Saubermachen habe ich das hier gefunden.« Sie überlegte kurz, kniff die Augen zusammen. »Auf dem Zettel steht, es solle an Sie ausgehändigt werden. Normalerweise machen wir so was nicht, es ist wirklich ungewöhnlich und gehört auch gar nicht zu meinem Job. Aber sei’s drum«, sagte sie, »angesichts der Umstände … Das ist von ihm, nicht wahr? Von dem Toten. Zuerst dachte ich, ich würde ihn nicht kennen, aber als ich die Mappe sah, hatte ich ihn so klar und deutlich vor Augen, als stünde er vor mir wie Sie jetzt. Diese Initialen … Ich habe mich immer gefragt, was sie zu bedeuten haben. Wer weiß. Wahrscheinlich war er Deutscher?« An dieser Stelle hörte Karel eine Spur von Ablehnung heraus. »Trotzdem, es ist zu traurig.« Widerwillig überreichte sie Karel die Ledermappe. Karel nahm sie entgegen und legte sie sich ungeöffnet auf die Knie.

Gerade als Hoffmann abtransportiert wurde – mit geschlossenem Mund und in einer schlichten Nylonhülle mit Reißverschluss –, kam eine Polizistin herein. Sie hatte die Ausstrahlung einer Lehrerin, die von ihren Schülern zutiefst enttäuscht ist. Wann der alte Mann in die Bibliothek gekommen sei? Das konnte ihr niemand sagen, denn zu gewissen Zeiten war die Tür entgegen aller Vorschriften nicht abgeschlossen. Wann er die Mappe an der Garderobe abgegeben habe? Das wusste keiner; man hatte sie entgegengenommen, beiseitegelegt und vergessen. Warum ausgerechnet er der Empfänger sei – Dr. Pražan, das sei doch sein Name? Karel hatte keine Ahnung, seinetwegen konnte die Polizei die Mappe gern beschlagnahmen. Ob denn niemandem das einsame Licht im Lesesaal aufgefallen sei? Das Scharren des Riegels? Nein, keiner hatte etwas gesehen oder gehört. Immerhin (die Polizistin zog sich schulterzuckend den Mantel wieder an): Falls man in den Nieren des Toten nicht gerade eine Klinge fand, gab es hier wohl wenig zu ermitteln. Das »Betreten verboten«-Schild wurde von der Tür genommen, die Studenten kehrten zurück. Aus den feierlichen Gesichtern schloss Karel, dass die Nachricht bereits die Runde gemacht und zumindest für diesen Tag ein wenig Abwechslung in den Bibliothekstrott gebracht hatte.

Karel verstummt und zündet sich eine weitere Zigarette an. Die Mappe liegt zwischen ihnen auf dem Tisch. Draußen zieht eine Gruppe junger Frauen mit weißen Cowboyhüten durch die Kopfsteinpflastergasse. Abermals fällt Schnee, sammelt sich in den Rinnsteinen. Eine Nachzüglerin – sie hat den Anschluss verloren, möglicherweise schmerzen ihre Füße in den neuen Schuhen, oder ihr schweres Herz hat sie langsam gemacht – wirft im Vorübergehen einen Blick durchs Fenster und sieht einen Mann und eine Frau, die einander ernst und schweigend gegenübersitzen und auf die Tischplatte starren. Die beiden ähneln sich kein bisschen, doch der identische Gesichtsausdruck – auf heitere Weise traurig, könnte man sagen – lässt erahnen, dass sie aus demselben Holz geschnitzt sind. Ein streitendes Liebespaar vielleicht? Die junge Frau geht weiter und denkt nie wieder daran.

»Ja«, sagt Helen, »aber ist es denn wirklich so schlimm? Natürlich ist es schade um ihn, mein Beileid. Aber die Toten …« Sie zögert so kurz, dass Karel es nicht einmal bemerkt. »Es ist eine Zumutung. Allein der Anblick. Es ist unfassbar. Aber er war schon sehr alt, und wahrscheinlich hat er gar nichts davon mitbekommen. Er ist erloschen wie eine kaputte Glühbirne, Schluss, aus.«

»Dass er tot ist, macht mir keinen Kummer. Ja, natürlich fehlt er mir, aber mich belastet vor allem das, was danach kam …« Karel steht auf und wirkt plötzlich ungehalten, geradezu verärgert. Helen wird bewusst, dass sie bei einer Aufgabe versagt hat, die sie nicht wollte und für die sie vollkommen ungeeignet ist. »Hör mal, ich muss los. Thea wird sich fragen, wo ich bleibe … Ja, schon gut, ich nehme den Schal. Und du lies bitte weiter, dann wirst du mich verstehen.« Er knotet die Lederschnur noch einmal auf, zieht das halbe Manuskript aus der Mappe und überreicht es Helen ohne erneute Ausschmückungen oder Warnungen; es ist, als hätte er jegliches Interesse daran verloren. »Nimm das«, sagt er. »Lies oder lass es bleiben, mir soll es egal sein. Thea lässt dich schön grüßen. Warum kommst du uns nächste Woche nicht besuchen? Dann kannst du den Rest abholen, wenn du willst.« Zum letzten Mal fängt Helen diesen Blick auf, der dem Freund so schlecht zu Gesicht steht: geheimniskrämerisch, fast schon verschlagen. Der Anblick lässt sie zögern, doch dann greift sie trotzdem zu und verstaut das Manuskript in ihrer Tasche. »Tja dann … pass auf dich auf«, sagt sie und meint es so ernst wie nie, aber er hat schon abgewinkt und ist verschwunden, durch den Vorhang und zur Tür hinaus, so schnell, als würde er gejagt.

Helen Franklin wohnt im fünften Stock eines Altbaus östlich der Moldau. Die nächste Metro-Haltestelle ist nicht weit entfernt, könnte aber näher sein. Das Viertel ist keineswegs heruntergekommen, besonders schön ist es allerdings auch nicht. Im Haus gibt es einen Aufzug, den Helen nie benutzt. Sie nimmt ausnahmslos die Treppe, erträgt duldsam die Schmerzen in den Knien und das Gewicht der schweren Plastiktüten, deren Griffe ihr in die Handflächen schneiden. Sie schließt die Tür auf, bleibt kurz stehen und wartet auf die unvermeidliche Begrüßung. Prompt ertönt eine krächzende, mürrische Frauenstimme: »Helen, bist du das?«

»Ja«, ruft sie, »wer sonst?« Folgt man Helen hinein, bekommt man eine enge, dunkle, vollgestellte Wohnung zu sehen. Die Möbel drängen sich in den Zimmern wie todgeweihte Rinder im Schlachthof. Von den weiß verputzten Wänden ist kaum noch etwas zu erkennen, sie verschwinden fast komplett hinter gerahmten Kunstdrucken, Fotos von längst vergessenen Familienmitgliedern, Urkunden über verlernte Fähigkeiten, die ohnehin nie von Nutzen waren, und fleckigen Aquarellen von Schiffen im Hafen. Auf allen verfügbaren Flächen steht hässliches Zeug herum: vertrocknete, von Spinnen bewohnte Blumensträuße, Matrjoschkapuppen, ein Porzellanelefant ohne Rüssel. Darunter liegen maschinell gefertigte Spitzendeckchen aus Polyester, bestickte Untersetzer und indische Tücher ausgestreckt wie nach einer Niederlage, und über allem hängt der Geruch von billigen Sandelholz-Räucherstäbchen. Es ist ziemlich dunkel, der Vorhang ist geschlossen und die Luft staubig und verqualmt. In einer Ecke steht ein stummgeschalteter Fernseher und wirft unruhiges blaues Licht an die Wand. Das alles passt überhaupt nicht zu unserer Helen mit der sauberen, schlichten Kleidung, dem glatten, ergrauenden Haar und dem zügigen, zielstrebigen Gang; wie ich annehme, sind Sie jetzt ein bisschen schockiert. Doch hinter der schlichten, weißen Tür am Ende des Flurs, dort auf der rechten Seite, verbirgt sich ein schlichtes, weißes Zimmer, darin ein schmales Bett und am Türhaken ein Bademantel; es gibt einen kleinen, einfachen Schreibtisch, einen kleinen, einfachen Stuhl und einen Kleiderschrank mit einer bescheidenen Anzahl bescheidener Kleider, unter denen drei bescheidene Paar Schuhe stehen. In diesem Zimmer schläft, isst und arbeitet Helen Franklin, hier übt sie die deutschen transitiven Verben oder versucht, die sieben Fälle der tschechischen Sprache zu meistern. Musik hört sie nie. Die Wände sind kahl, Matratze und Bettdecke unbezogen.