Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

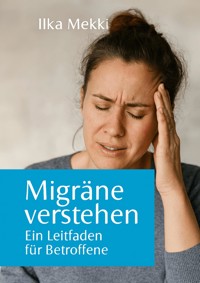

Migräne verstehen: Ein Leitfaden für Betroffene bietet eine tiefgehende Analyse der Migräne als komplexe neurologische Erkrankung, die viele Menschen weltweit betrifft. Dieses Buch zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Krankheit zu schaffen und den Betroffenen wertvolle Informationen sowie Hoffnung zu bieten. Es richtet sich an alle, die unter Migräne leiden, deren Angehörige und Fachleute im Gesundheitswesen, die ihr Wissen erweitern möchten. In einer Zeit, in der chronische Krankheiten zunehmend ins Bewusstsein rücken, ist es von großer Bedeutung, die Mechanismen hinter Migräne zu erkennen. Der Leitfaden beleuchtet aktuelle Forschungsergebnisse und behandelt relevante Themen wie Auslöser, Symptome und neuartige Behandlungsmethoden. Das Ziel ist nicht nur die Schmerzlinderung, sondern auch die Bereitstellung von Werkzeugen zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Entwicklung effektiver Bewältigungsstrategien. Die klare Struktur des Buches führt den Leser durch grundlegende Informationen über verschiedene Arten von Migräne bis hin zu bewährten Therapien. Statistiken zeigen auf, dass etwa 15 % der Weltbevölkerung betroffen sind; dennoch bleibt das Thema oft stigmatisiert oder missverstanden. Fallstudien und persönliche Berichte verdeutlichen die emotionalen und sozialen Auswirkungen dieser Erkrankung und fördern Empathie unter den Lesern. Zusätzlich werden Experteninterviews präsentiert, die Einblicke in neueste wissenschaftliche Erkenntnisse geben. Das Buch betont einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung von Migräne und berücksichtigt psychologische sowie soziale Aspekte. Es vermittelt Techniken zur Stressbewältigung und Selbsthilfe – essentielle Elemente für jeden Betroffenen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 72

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1 Grundlagen der Migräne

1.1 Definition und Arten von Migräne

Migräne ist keine gewöhnliche Kopfschmerzform, sondern ein komplexes neurologisches Phänomen, das tief in den Regulationssystemen des Zentralnervensystems verwurzelt ist. Sie beeinflusst nicht nur die Schmerzwahrnehmung, sondern auch die Verarbeitung von Licht, Lärm und anderen sensorischen Reizen sowie die chemische Kommunikation zwischen Nervenzellen. Weltweit sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung davon betroffen, doch wird die Erkrankung oft als bloße Unpässlichkeit abgetan, obwohl sie erhebliche Auswirkungen auf Alltag, Beruf und emotionale Stabilität hat. Diese Erkrankung zeigt sich in verschiedenen klinischen Formen, die nach international anerkannten Kriterien der International Headache Society klassifiziert werden. Die häufigste Variante tritt ohne vorhergehende Warnzeichen auf und wird als Migräne ohne Aura bezeichnet. Andere Formen werden durch vorübergehende sensorische oder visuelle Störungen angekündigt, die Minuten bis zu einer Stunde vor dem Kopfschmerz auftreten. Diese sogenannte Aura ist kein zufälliges Begleitphänomen, sondern ein wesentlicher Teil des zugrunde liegenden neurobiologischen Prozesses. Dauer, Intensität und Häufigkeit dieser Episoden variieren stark zwischen den Betroffenen und bestimmen maßgeblich die Wahl der Therapie. Eine weitere klinisch bedeutende Form tritt auf, wenn Anfälle über mindestens drei Monate hinweg an mehr als 15 Tagen pro Monat auftreten. Dieser Verlauf wird als chronische Migräne bezeichnet und unterscheidet sich nicht nur durch die höhere Frequenz, sondern auch durch dauerhafte Veränderungen im Gehirn. Diese neuronalen Anpassungen führen zu einer erhöhten Sensitivität, sodass selbst geringe Reize ausreichen, um einen neuen Anfall auszulösen. Solche Veränderungen erfordern eine andere therapeutische Herangehensweise als bei episodischen Formen. Es gibt seltene Varianten, die mit spezifischen neurologischen Symptomen einhergehen, wie zum Beispiel vorübergehende Lähmungen, Sprachstörungen oder Gleichgewichtsprobleme. Diese Formen werden häufig mit anderen Erkrankungen des Nervensystems verwechselt, was zu Fehldiagnosen führen kann. Die Abgrenzung zu anderen Kopfschmerzsyndromen wie Clusterkopfschmerz oder Spannungskopfschmerz setzt eine genaue Erfassung der Symptomatik, des zeitlichen Ablaufs und der begleitenden Merkmale voraus. Diese Unterschiede sind entscheidend für eine präzise Einordnung und die Auswahl geeigneter Behandlungsstrategien. Diese Vielfalt an Ausprägungen zeigt, dass Migräne keine einheitliche Krankheit ist, sondern ein Spektrum von Zuständen mit gemeinsamen Grundmechanismen. Die Klassifikation dient nicht nur der medizinischen Ordnung, sondern auch der Entwicklung gezielter Therapien. Wer diese Unterschiede kennt, versteht, warum standardisierte Ansätze bei manchen Menschen wirken und bei anderen nicht. Die individuelle Ausprägung bleibt dabei stets der zentrale Maßstab für jede weitere Überlegung. Die folgenden Abschnitte beschreiben detailliert die typischen Verläufe und Symptome dieser Formen, um ein klares Bild ihrer Entwicklung zu zeichnen. Dabei wird deutlich, wie sehr sich die Erfahrung zwischen Betroffenen unterscheiden kann – selbst wenn sie denselben medizinischen Namen tragen. Diese Variationen bilden die Grundlage für spätere Diskussionen über Auslöser, biologische Ursachen und personalisierte Behandlungsansätze. Das nächste Stadium des Verständnisses beginnt mit der Beobachtung dessen, was im Körper geschieht, wenn eine Migräneattacke eintritt.

1.2 Statistiken zur Verbreitung von Migräne

Migräne betrifft weltweit etwa fünfzehn Prozent der Bevölkerung und zählt damit zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen überhaupt. Frauen erkranken mit einer doppelten Häufigkeit wie Männer – ein Muster, das über alle Altersgruppen hinweg konstant bleibt und besonders in den Jahren der reproduktiven Phase deutlich sichtbar wird. Die Ursachen für diese geschlechtsspezifische Ungleichheit liegen in einem komplexen Zusammenspiel aus hormonellen Schwankungen, genetischen Faktoren und umweltbedingten Einflüssen, die bis heute nicht vollständig entschlüsselt sind. Die Verteilung der Erkrankung variiert stark zwischen verschiedenen Regionen der Welt. In industrialisierten Ländern werden höhere Prävalenzraten gemeldet, was auf Lebensweise, erhöhten Stresspegel und eine bessere medizinische Diagnostik zurückzuführen ist. In Entwicklungsländern bleibt die tatsächliche Zahl oft unerkannt, da medizinische Versorgung lückenhaft ist und Symptome häufig als gewöhnliche Kopfschmerzen missverstanden oder ignoriert werden. Diese Diskrepanz unterstreicht die dringende Notwendigkeit standardisierter Erhebungen, die kulturelle Besonderheiten und systemische Hürden berücksichtigen. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Jährlich entstehen durch Arbeitsausfälle, verminderte Leistungsfähigkeit und hohe medizinische Kosten Milliarden an Verlusten. Unternehmen leiden nicht nur unter direkten finanziellen Einbußen, sondern auch unter langfristigen Effekten wie erhöhter Personalfluktuation und sinkender Teamproduktivität. Gesundheitssysteme stehen vor der Herausforderung, Ressourcen für eine Erkrankung bereitzustellen, die oft als weniger dringend eingestuft wird – obwohl sie die Lebensqualität von Millionen Menschen nachhaltig beeinträchtigt. Diese Dynamik hat weitreichende soziale Konsequenzen. Betroffene geraten häufig in Isolation, weil ihre Beeinträchtigungen unsichtbar sind und wenig Verständnis in der Gesellschaft finden. Arbeitsplätze, Schulen und öffentliche Einrichtungen sind selten auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Die fehlende Anerkennung führt dazu, dass viele Menschen ihre Symptome verbergen oder gar nicht erst behandeln lassen – ein Teufelskreis, der die Belastung weiter verstärkt. Die zukünftige Entwicklung hängt entscheidend davon ab, ob politische Entscheidungsträger Migräne als öffentliche Gesundheitspriorität anerkennen. Erste Ansätze zur Integration in nationale Gesundheitsstrategien zeigen positive Effekte, doch sie bleiben isoliert. Eine breitere Implementierung von Früherkennungsprogrammen, Schulungen für Fachkräfte und Sensibilisierungskampagnen könnte die Kluft zwischen Wissen und Handeln schließen. Ohne strukturelle Veränderungen bleibt die Betroffenenquote hoch. Die vorliegenden Daten zeigen: Migräne ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Es reicht nicht aus, Behandlungen zu verbessern – das Umfeld, in dem Menschen mit dieser Erkrankung leben, muss sich ebenfalls verändern. Die nächste Etappe untersucht daher die Faktoren, die Migräne auslösen oder verstärken: Wie wirken äußere Reize und innere Veranlagungen zusammen? Welche Mechanismen verbinden Biologie und Umwelt? Diese Fragen bilden die Grundlage für ein tieferes Verständnis der Kräfte, die hinter dem Auftreten dieser Beschwerden stehen.

2 Auslöser und Risikofaktoren

2.1 Physische und psychische Auslöser

Migräne entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern als Antwort auf eine Vielzahl von Reizen, die das Nervensystem überfordern. Diese Auslöser erscheinen oft alltäglich – ein unregelmäßiger Schlaf, ein Wetterwechsel oder eine veränderte Ernährung – doch bei anfälligen Menschen können sie eine Kettenreaktion auslösen, die bis in die tiefsten Schichten des Gehirns reicht. Studien zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Betroffenen solche Faktoren als zuverlässige Vorboten einer Attacke erkennen. Hormonelle Schwankungen verstärken diese Anfälligkeit besonders bei Frauen. Die zyklischen Veränderungen des Östrogenspiegels beeinflussen direkt die Balance neurochemischer Botenstoffe im Gehirn. Dies erhöht die neuronale Erregbarkeit und senkt die Schmerzschwelle. Gleichzeitig führt Schlafmangel zu einer Störung der Balance zwischen erregenden und hemmenden Signalen. Das Gehirn wird empfindlicher für äußere und innere Reize, wodurch es leichter in einen Migränezustand gerät. Diese Zustände sind keine zufälligen Begleitumstände, sondern aktive Treiber des Krankheitsprozesses. Auch die Umwelt trägt wesentlich zur Auslösung bei. Helle Lichter, laute Geräusche oder starke Gerüche können sensorische Überlastung hervorrufen, die bei sensiblen Personen als Auslöser wirkt. Diese Reize werden nicht als unangenehm wahrgenommen, sondern als Trigger, die ein bereits vorgeschädigtes System zum Kippen bringen. Forschung belegt, dass solche Reize in Kombination mit anderen Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Attacke deutlich erhöhen – selbst wenn sie einzeln harmlos erscheinen. Neben körperlichen Einflüssen wirken psychische Belastungen wie anhaltender Stress, innere Unruhe oder depressive Verstimmungen als gleichwertige Auslöser. Emotionale Spannungen aktivieren das autonome Nervensystem und führen zur Ausschüttung von Stresshormonen, die Entzündungsprozesse im Gehirn anregen. Diese Vorgänge sind nicht nur psychologisch nachvollziehbar, sondern auch neurochemisch messbar. Sie verändern die Aktivität in Hirnregionen, die für Schmerzwahrnehmung und Emotionsregulation verantwortlich sind. Es ist daher irreführend, zwischen körperlichen und seelischen Ursachen zu unterscheiden. Beide beeinflussen sich wechselseitig und bilden ein komplexes Netzwerk von Wechselwirkungen, das das zentrale Nervensystem in einen Zustand erhöhter Anfälligkeit versetzt. Diese Dynamik erklärt, warum Menschen unter identischen äußeren Bedingungen unterschiedlich reagieren – ihre individuelle Veranlagung bestimmt, welche Kombination von Faktoren zum Bruchpunkt führt. Die Komplexität dieses Systems erfordert einen Blick, der über einzelne Symptome hinausgeht. Diese Erkenntnisse legen den Grundstein für ein tieferes Verständnis dessen, was hinter einer Migräneattacke steckt. Es geht nicht um eine einzige Ursache, sondern um ein Zusammenspiel vieler Elemente, die gemeinsam eine fragile Balance stören. Die folgenden Abschnitte untersuchen, wie Lebensgewohnheiten und Umweltbedingungen diese Prozesse weiter verstärken können. Dabei wird deutlich: Veränderungen im Alltag sind nicht nur hilfreich, sondern oft entscheidend für eine nachhaltige Linderung der Erkrankung.