Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arzalia Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Las protagonistas de este relato son mujeres que decidieron afrontar la sublevación del 17 de julio de 1936 mediante la lucha armada. Su participación como combatientes en el bando republicano supuso un punto de inflexión para la historia de las mujeres españolas, pero a medida que la guerra avanzó, gran parte de ellas fueron relegadas a trabajos auxiliares o a la retaguardia, hasta el punto de verse gravemente desprestigiadas. Con el final de la contienda, muchas de ellas abandonaron España para no regresar, otras fueron duramente represaliadas. Finalmente, la historia las olvidó. ¿Pero quienes fueron estas milicianas? ¿Dónde lucharon? ¿Cómo y por qué fueron retiradas del frente? ¿Qué fue de sus vidas después de la guerra? La investigación para reconstruir sus biografías y recuperar su memoria, es el hilo conductor para explicar uno de los acontecimientos históricos más convulsos del siglo xx español desde una perspectiva de género.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

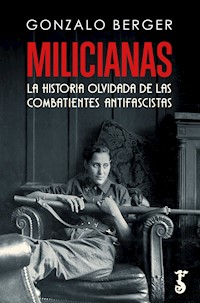

GONZALO BERGER

(Barcelona, 1977) es doctor en Historia (UB), docente universitario y miembro del grupo de investigación NEXUS-UPF. Autor de varios libros, artículos y monografías, está especializado en la Guerra Civil española y el fenómeno del voluntariado en los conflictos europeos contemporáneos. Es investigador principal de los proyectos Las Milicias Antifascistas de Cataluña y Mujeres en guerra: vida y legado de las mujeres combatientes en la Guerra Civil española y codirector del proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca. Recientemente ha sido comisario de la exposición No pasaran. 16 días, Madrid 1936 y guionista de los documentales Milicianas y El caso Wanninkhof-Carabantes.

Las protagonistas de este relato son mujeres que decidieron afrontar la sublevación del 17 de julio de 1936 mediante la lucha armada. Su participación como combatientes en el bando republicano supuso un punto de inflexión para la historia de las mujeres españolas, pero a medida que la guerra avanzó, gran parte de ellas fueron relegadas a trabajos auxiliares o a la retaguardia, hasta el punto de verse gravemente desprestigiadas. Con el final de la contienda, muchas de ellas abandonaron España para no regresar, otras fueron duramente represaliadas. Finalmente, la historia las olvidó.

¿Pero quienes fueron estas milicianas? ¿Dónde lucharon? ¿Cómo y por qué fueron retiradas del frente? ¿Qué fue de sus vidas después de la guerra?

La investigación para reconstruir sus biografías y recuperar su memoria, es el hilo conductor para explicar uno de los acontecimientos históricos más convulsos del siglo XX español desde una perspectiva de género.

Milicianas

La historia olvidada de las combatientes antifascistas

© 2022, Gonzalo Berger

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia Literaria

© 2022, Arzalia Ediciones, S. L.

Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid

Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea

ISBN: 978-84-19018-18-2

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.

Producción del ePub: booqlab

www.arzalia.com

Índice

Prólogo

1. Las flores del cementerio

2. Brisas libertarias

3. Yo decidí quién quería ser

4. Barcelona-Madrid-Donosti

5. Los aviones alemanes

6. Si tú te vas, yo voy contigo

7. La sargento Maruja

8. Más allá de la frontera

9. Las 160 de la Durruti

10. ¡Ingresad en el 5.º Regimiento de las Milicias Populares!

11. La jabalina de hierro

12. La bandera de las obreras de Mataró

13. El puente de Irún

14. ¡No pasarán!

15. Castellanas, comuneras y antifascistas

16. Las del grupo de dinamiteras

17. Fusilada en Montjuich

18. Cruzaron el Ebro

19. Le Perthus

20. El puerto de Alicante

21. A fin de cuentas, la guerra no había terminado

22. Una plancha y unos zapatos

23. Qué más da, no volveremos nunca

24. Iconos de una revolución

25. Las cinco de Mallorca

26. La otra Maria

Anexo. Combatientes antifascistas

Bibliografía

A Marianela y Leonel

Prólogo

El libro que el lector tiene en sus manos no es un texto académico ni tiene la intención de serlo. Aunque se fundamenta en investigaciones realizadas por mí y por otras compañeras y compañeros, el objetivo de este trabajo es divulgar la participación de las mujeres en uno de los capítulos más trascendentales de la historia contemporánea española, la guerra que asoló el país entre 1936 y 1939.

Comúnmente, en los estudios de las guerras y de los procesos de consolidación de la paz, se atribuye a las mujeres el rol de víctimas, mientras que de manera habitual a los hombres se les otorga el papel de actores. A partir de este punto se vehiculizan los procesos de construcción de la memoria colectiva y la historiografía. En las líneas posteriores a este texto introductorio, he intentado narrar brevemente las claves del marco social, político y geográfico que explican las particularidades del conflicto español y sus antecedentes y consecuencias, y específicamente la posición de las mujeres o, como mínimo, de algunas de ellas, ante aquel. En cualquier caso, este libro es una aproximación a los hechos históricos de los años treinta del siglo XX en España a partir de la experiencia vital de las mujeres antifascistas que optaron por combatir, mediante las armas, contra lo que consideraron como una grave amenaza a sus aspiraciones individuales y colectivas.

Durante el tiempo en que realicé mi tesis doctoral, en la que trabajé a fondo el fenómeno de las milicias populares, un hecho llamó poderosamente mi atención: en las nóminas de las columnas y de los batallones aparecían gran cantidad de mujeres, muchas más de las que a priori había esperado encontrar. Con el paso de los meses, y documento tras documento, se fue iluminando una realidad que hasta entonces no había contemplado. Las mujeres combatieron de manera normalizada y en un número significativo en las milicias formadas a inicios de la contienda española.

Después de finalizar el doctorado continué investigando y profundizando en las vidas de esas luchadoras, esta vez en compañía de Tània Balló. El trabajo conjunto dio como resultado el documental Milicianas1 y el Museo Virtual de la Mujer Combatiente2.

Las vidas de estas mujeres eran apasionantes y escapaban a todos los estereotipos que hasta el momento yo había considerado como válidos. A medida que avanzaba en la investigación, los contornos se difuminaban más y más. Una cosa me quedaba cada vez más clara: el binomio mujer y guerra no era una cuestión que pudiera ser simplificada mediante conceptos o abstracciones teóricas, en él operaban diversos condicionantes que según los casos alteraban el resultado. Como explica Carol Cohn3, «las mujeres» no son un grupo monolítico, sino individuos cuyas identidades, opciones y experiencias resultan moldeadas por factores que incluyen edad, clase económica, etnia, religión, sexualidad, capacidades físicas, cultura, nacionalidad estatal e identidad nacional, así como su posicionamiento en los procesos económicos locales y globales. Como resultado, sus relaciones con la guerra se conforman por estos múltiples factores, a los que ha de añadirse su capacidad de pensar y decidir en función de las dinámicas políticas, sociales y personales que las rodearon a lo largo de sus vidas.

En consecuencia, las mujeres que lucharon en la guerra civil española no podían ser consideradas como anomalías históricas: ni en su versión más optimista —la de la heroína— ni en la más negativa, la que se alejaba absolutamente del canon femenino de la época. Al acercarme a sus trayectorias vitales y a su actitud ante la contienda, pude observar que no eran ni más ni menos que mujeres de su tiempo, llenas de anhelos y de contradicciones; que no existía un patrón para definirlas a todas por igual; que afrontaron de diversas maneras la violencia, la frustración, la lucha o la derrota. Es un hecho que el marco social y político español de esos años influyó y determinó irremisiblemente el destino de muchas de estas combatientes.

No tengo la menor duda de que la gran mayoría de estas mujeres, las que formaron parte de unidades militares —y en este punto he de aclarar que considero combatientes a todas, independientemente de si desempeñaron funciones auxiliares, sanitarias o empuñaron las armas—, lo hicieron para contribuir a construir un mundo que, de acuerdo con sus parámetros ideológicos, debía ser mejor y más justo. Al mismo tiempo, algunas de ellas, las más avanzadas políticamente, consideraron que había llegado el momento de demostrar que estaban perfectamente capacitadas para aparecer en igualdad de condiciones que los hombres incluso en aquel ámbito, reservado hasta esa fecha al universo de la masculinidad: el campo de batalla. En otras palabras, reivindicaban para las mujeres la victoria y el derecho conquistado, con su sacrificio en el combate, a gozar de los privilegios del triunfo y de la construcción del nuevo mundo que se avecinaba.

Aprovecho este punto para destacar que mi objeto de estudio han sido las trayectorias de las mujeres que en algún momento de sus vidas desempeñaron su labor en las milicias populares o el ejército republicano llevando a cabo distintas tareas, lo cual, desde mi punto de vista, no resta valor a aquellas otras que vivieron la contienda en la retaguardia, ya fuese desde una posición activa, a través de la militancia política o el esfuerzo de guerra, como de manera pasiva, garantizando la estabilidad y la subsistencia familiar, y asumiendo los costes emocionales y materiales del conflicto. Por descontado, tampoco minimiza el papel de cuantas sufrieron la represión —en carne propia o sobre sus seres queridos—, el desplazamiento y la inmigración forzados o la imposición del sistema patriarcal que consolidaría la forma de gobierno de la dictadura franquista.

Las convenciones de estilo han determinado la expresión en primera persona a lo largo de estas páginas, pero la realidad es que tanto la redacción del texto en su versión en catalán como la investigación desarrollada durante años han sido siempre compartidas con mi buena amiga Tània Balló; cuando se trabaja codo con codo y de manera tan intensa durante tantos años se hace difícil delimitar quién hizo y quién dijo qué. No siempre es fácil encontrar con quién compartir estos caminos; en nuestro caso, además de sencillo ha resultado y resulta muy estimulante.

Obviamente, la investigación sobre las mujeres combatientes y la historia de la Guerra Civil también corresponde a decenas de historiadoras e historiadores que localmente o desde las facultades de las universidades han analizado durante años hechos y vidas con los que, entre todos, trenzamos nuestra memoria colectiva. Mi reconocimiento y gratitud para con todas y todos ellos es enorme.

Por último, no puedo dejar de comentar que nada de todo esto habría sido posible sin las mujeres y los hombres que trabajan en los archivos y salvaguardan nuestros documentos, nuestra memoria en definitiva, sin los cuales, conocer la historia no sería otra cosa que un acto de fe. Hace falta garantizar políticas públicas que doten de presupuestos adecuados a los fondos archivísticos que son patrimonio de todos. Sin ellos, en un mundo en donde la información se genera, se transforma y se difunde de manera vertiginosa e indiscriminada desde la red, nos situaríamos en riesgo de perder, de manera permanente, las experiencias colectivas obtenidas con el devenir de los siglos y la advertencia que traen consigo en relación con las consecuencias que la discriminación, la desigualdad, la violencia, la injusticia y la cultura de la guerra comportan.

1Milicianes (2018, dir. Tània Balló y Jaume Miró), disponible en la plataforma Filmin.

2www.mujeresenguerra.com

3 Cohon, Carol (ed): Women and Wars, Cambridge, Polity Press Ltd, 2014, p. 26.

1

Las flores del cementerio

Todos seguiremos vivos mientras haya alguien que nos recuerde. En el cementerio situado detrás de la pequeña iglesia románica del pueblo hay una losa de mármol. En ella, en letras bien grandes, se puede leer:

A LA MEMORIA DE MARIA FERRER PALAU.

DE SU COMPAÑERO MANUEL MONTÉS.

Nadie en el pueblo recuerda haber sido testigo de la instalación de la losa, pero hay dos cosas que muchos saben con certeza: que apareció una mañana cualquiera poco después del fin de la guerra y que Maria Ferrer Palau era una joven miliciana.

La piedra se mantuvo intacta durante los largos años del franquismo gracias a la complicidad de los vecinos y vecinas de Igriés, que nunca desvelaron la historia que escondía aquella inscripción, hasta el punto de que, muchos años después, las nuevas generaciones la desconocen.

Maria Ferrer Palau nació en 1919 en el número 2 de la calle de Vista Alegre, en el casco antiguo de la ciudad de Ibiza.

En agosto de 1936, los graves acontecimientos que estaban sacudiendo los rincones del país alcanzaron también la isla. Maria no dudó, y con diecisiete años y acompañada de su amiga de la infancia, Maria Costa Torres, se unió a la columna del Sindicato del Transporte Marítimo de la CNT. Enroladas ambas como milicianas, se fueron a recuperar Mallorca, que había quedado en manos de los sublevados.

Maria desembarcó en la isla con las fuerzas que mandaba el capitán Alberto Bayo el 16 de agosto y, junto con sus compañeras y compañeros, luchó en torno al municipio de Son Servera, donde se desarrollarían algunos de los choques más cruentos de aquellos días. La experiencia fue intensa, pero breve. Por orden del Ministerio de la Marina de Guerra, las fuerzas republicanas abandonaron la isla la noche del 3 de septiembre de 1936.

Una vez en Barcelona, se instaló con su inseparable Maria Costa en la calle de Pelai, n.º 9, en el centro de la ciudad. Pero su estancia en la capital catalana fue corta. Al cabo de pocas semanas las dos muchachas regresaron al frente, esta vez al de Aragón; ahora formaban parte de la columna Roja y Negra. No he podido saber en qué preciso instante Maria conoció a Manuel Montés. Lo que sí he documentado es que Manuel, como ella, formó parte de la expedición a las Baleares encuadrado en la misma columna del Sindicato del Transporte Marítimo. Gracias a la documentación que se ha conservado sobre esta columna, se conocen algunos datos: Manuel Montés García, veintiún años, natural de Córdoba y sin domicilio en Barcelona.

Lo que podemos afirmar con seguridad es que estuvieron juntos en el frente de Aragón, que compartieron los duros días de batalla alrededor de Huesca y que probablemente se enamoraron o, como mínimo, él llegó a sentir algo por ella. Fuera como fuera, todo se vio súbitamente interrumpido por la muerte de Maria.

Ignoro cuándo o dónde murió exactamente, todavía no he encontrado el documento que lo aclare. Lo que es seguro es que su muerte sucedió entre los meses finales de 1936 y los iniciales de 1937 en algún lugar cercano a Igriés.

Es un hecho que Manuel sobrevivió a la guerra y, asimismo, que no quiso que el recuerdo de Maria se borrase para siempre. En plena dictadura franquista regresó al pequeño municipio aragonés y se las apañó para colocar la losa en memoria de la joven miliciana en el cementerio local.

Gracias a su valentía, a su voluntad de no olvidar, sabemos ahora que, un día, una muchacha valiente salió de Ibiza para luchar por una causa que consideraba suya, una causa a la que dio lo más precioso que posee un ser humano: su vida.

No hace demasiado tiempo decidí, junto a Tània Balló, conducir hasta Igriés y visitar la tumba de Maria.

Como en la mayoría de los pueblos de Aragón, en Igriés la guerra resultó traumática, y la dictadura impuso un estado de terror tan profundo entre la población que durante años —aún sucede en parte ahora— nadie se atrevió a hablar abiertamente sobre aquellos hechos.

No obstante, una vez allí, los vecinos nos explicaron que año tras año desde poco después del final de la contienda, cada 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, aparece sobre la tumba de Maria un anónimo ramo de flores.

2

Brisas libertarias

Durante las primeras décadas del siglo XX, la inmensa mayoría de las mujeres españolas, especialmente las que pertenecían a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, estaban sometidas a los estereotipos culturales extendidos a propósito de lo que se consideraba el único comportamiento femenino «apropiado», aquel que vinculaba a la mujer de forma estricta con la maternidad, la crianza de los hijos y el hogar.1 Estos principios inamovibles prevalecían sobre todo en el ámbito rural, que abarcaba todavía a gran parte de la población y donde las mujeres, en general poco politizadas e involucradas en las movilizaciones urbanas de los años diez y veinte, tenían que compaginar el cuidado de sus familias con largas jornadas de trabajo en el campo. Al margen de la compleja situación laboral y familiar, sus perspectivas de empleo y sus oportunidades de participación política estaban también limitadas por la ausencia de instrucción primaria que padecían. Si antes de abril de 1931 la calidad general de la educación que recibía la población española de origen humilde era pésima, en el caso de las mujeres la situación era, si cabe, aún peor. Aunque es cierto que, en las ciudades, las mujeres se incorporaban de manera cada vez más evidente a la actividad industrial, su presencia se concentraba en empleos no cualificados por los cuales percibían una retribución económica inferior a la de sus compañeros. Se esperaba de ellas, además, que asumiesen las labores domésticas y el cuidado de los hijos y los compaginaran con las exigencias de su puesto de trabajo. La doble carga que suponía aportar un salario y responsabilizarse de las tareas del hogar dejaba poco espacio para la educación y la actividad política.2

Al mismo tiempo, los prejuicios relativos al carácter «antinatural» del trabajo de las mujeres hacían que la mano de obra femenina resultase con frecuencia «invisible».3

Cuando comenzaron a unirse al movimiento obrero y a acudir a los centros culturales, las pioneras tuvieron a menudo que enfrentarse a la hostilidad de sus compañeros de militancia, quienes, con su actitud sexista, contradecían por completo su expreso apoyo —que resultó retórico y nominal— a la educación y la emancipación de las mujeres.4

El 28 de junio de 1918, en el Ateneo Racionalista de la calle Vallespir de la ciudad de Barcelona, se celebró el Congreso Obrero de Sants. Inspirado claramente en la Revolución soviética de 1917, fue el principal impulsor para el fortalecimiento y la unificación del anarcosindicalismo peninsular bajo las siglas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).5

El congreso supuso un punto de inflexión tanto por las resoluciones de índole organizativa que se aprobaron en él como por el número de trabajadores y militantes implicados: un total de 164 delegados que representaban a 73 860 asociados de 153 sociedades obreras y sindicales.6

Libertad Ródenas, de origen valenciano y militante del Sindicato del Textil de Barcelona, fue una de las asistentes a este trascendental congreso. Tenía por entonces veintiséis años.7 La historiadora Dolors Marín es una de las grandes especialistas en su figura, gracias a ella conocemos gran parte de su biografía, y su memoria ha podido ser recuperada. Íntima amiga de Teresa Claramunt8, Ródenas representa, en esencia, a toda una generación de mujeres que, desde distintas posiciones y durante las sucesivas etapas de los convulsos años veinte y treinta del siglo XX, tomaron parte en las luchas emancipadoras y las transformaciones sociales vividas a lo largo y ancho del país.

Posteriormente al congreso de Sants, Ródenas formó parte de una delegación del sindicato que recorrió los pueblos y ciudades de Tarragona y del País Valenciano con el fin de consolidar los postulados acordados en Barcelona. De este modo se embarcó, como portavoz de los obreros organizados en torno a la CNT, en un periplo que la llevaría a visitar diversos municipios de la geografía rural catalana y valenciana, donde su presencia como oradora causó verdadero impacto.9

Aunque la situación política del país se deterioraba por momentos, Libertad Ródenas no interrumpió su actividad militante. El escenario español a finales de la segunda década del siglo XX era complejo, y la reacción contra la movilización de los obreros ganó en intensidad. La posguerra europea dio como resultado un periodo de profundas dificultades económicas y, en consecuencia, grandes movilizaciones populares. Cientos de sindicalistas fueron encarcelados o asesinados al tiempo que se imponían los lockouts o cierres de fábricas por parte de la patronal. Eran tiempos convulsos, de represión y agitación.

El 13 de diciembre de 1920, Ródenas fue detenida después de asistir a un mitin en la ciudad de Manresa. En Barcelona se había cometido un atentado contra un inspector de Policía. Por entonces, Libertad comenzaba a destacar, y su figura incomodaba a las autoridades. Fue conducida a la temible comisaría de la vía Laietana, donde fue interrogada y posteriormente condenada a tres meses de prisión.

Una vez cumplida la pena inició un nuevo periplo, esta vez fuera de Cataluña. En esta ocasión marchaba acompañada por Joan Peiró, miembro por aquellas fechas del Comité Nacional de la CNT. Juntos organizaron mítines en los ateneos obreros de Madrid y Guadalajara. Juntos denunciaron el terror que el general Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona, estaba ejerciendo contra los obreros catalanes.10

Como consecuencia de su actividad volvió a ser encarcelada. Eran los años de plomo y de la aplicación de la ley de fugas: cientos de militantes del sindicato CNT fueron asesinados por pistoleros de la patronal y por miembros de las fuerzas de orden público.11

Liberada de nuevo en noviembre de 1921, Libertad regresó a Madrid, donde impartió una conferencia en el Ateneo con el título «La situación actual de la mujer».

Además de participar como pionera en la consolidación del movimiento obrero peninsular, donde la presencia de mujeres era prácticamente inexistente, Ródenas centró pronto su actividad política en las cuestiones de género.

Pocos meses después, ya en 1922, intervino como oradora en el multitudinario mitin obrero celebrado en el Palacio de las Artes Modernas de Montjuich.12

Fue en aquellas fechas y en ese contexto donde se constituyó el mítico grupo de acción anarquista Los Solidarios, que lideró la respuesta armada de las organizaciones sindicales contra la patronal y las fuerzas de orden público. Además, el colectivo ayudó a financiar las huelgas y la obra social de los sindicatos de la CNT. Del grupo inicial son bien conocidas las trayectorias de los hermanos Ascaso, Buenaventura Durruti y otros. Pero, al margen de sus integrantes masculinos, destaca la participación de cuatro libertarias que sin duda tuvieron a Ródenas como referente y que formaron parte del grupo desde sus comienzos: Juliana López Mainar, María Luisa Tejedor, Ramona Berni Toldrà y Pepita Not.13

La situación que vivía el país se saldó con la instauración de la dictadura del general Primo de Rivera en 1923. Poco antes había sido asesinado Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, autentico líder y artífice de la expansión y la consolidación de la CNT. Fueron años duros en los que la cárcel, el exilio, la clandestinidad o la muerte eran el pan de cada día de los opositores al régimen dictatorial y a la monarquía.

Poco sabemos de la actividad política de Libertad durante ese periodo, pero fue en el transcurso de esos años cuando tuvo a sus tres hijos.

Ródenas reaparece en la vida pública meses después de la caída de la dictadura; el 24 de agosto de 1930, en el marco de una intensa campaña por la liberación de los presos políticos, vuelve a participar en un importante mitin en Barcelona.14

En 1931, con la proclamación de la República, Libertad incrementó su actividad como militante de la Federación Anarquista Ibérica. Junto con Rosario Segarra, Rosario Dulcet y otras destacadas compañeras, fundó el grupo de afinidad Brisas Libertarias de Sants, que llevó a cabo una importante labor formativa entre las mujeres más jóvenes del barrio.15 En 1934, el colectivo liderado por Ródenas se constituyó como Grupo Cultural Femenino de Barcelona. Esta asociación, con Ródenas, Áurea Cuadrado y Pilar Grangel a la cabeza, se convirtió en la aportación catalana al núcleo impulsor de la agrupación Mujeres Libres, creada en otoño de 1936.16

Ródenas combatió en las calles de Barcelona contra los militares sublevados durante las jornadas del 19 y el 20 de julio de 1936. Tenía en aquel momento cuarenta y cuatro años. Pertenecía a una generación que había vivido décadas de lucha y represión por parte de un enemigo implacable y que, a pesar de todo, consiguió derrotar a los militares: Barcelona experimentaba la efervescencia de la revolución social.

Si bien en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y otras muchas ciudades del territorio peninsular el golpe de Estado cívico-militar había sido frustrado, en Burgos, Pamplona, Zaragoza, Melilla y otros territorios españoles los sublevados controlaban la situación. El resultado del fracaso del golpe de Estado y la incapacidad del Gobierno republicano de mantener el control sobre todo el territorio bajo su jurisdicción derivaron en una confrontación armada, una guerra.

Libertad se presentó voluntaria para combatir con la columna liderada por su buen amigo Buenaventura Durruti. El 24 de julio marchó con la Durruti en dirección a Aragón, donde permaneció hasta que la columna fue militarizada a finales de diciembre de 1936.17

En 1937, ya en la retaguardia, se vinculó al grupo Luisa Michel de Mujeres Libres de Barcelona. Sin duda, la participación de Ródenas en la fundación y el desarrollo de esta organización fue el punto culminante de su vida política.

Mujeres Libres ya era por entonces una plataforma integrada por colectivos con entidad propia y estructurada en federaciones locales y regionales. En septiembre de 1937 alcanzó el rango de organización nacional de carácter federativo, muy similar a la FAI o las Juventudes Libertarias, pero constituida únicamente por mujeres.18

La agrupación intentó, desde sus inicios, extender su actividad a escuelas e institutos, pero su influencia se dejó notar fundamentalmente en los ámbitos laboral y sindical. La otra vertiente y auténtico motor de Mujeres Libres fue la difusión de contenidos a través de una revista, desde la cual las integrantes del grupo apostaron por un programa cultural y educativo revolucionario que se habría de desarrollar en grupos de afinidad y centros de trabajo, tanto en el frente como en la retaguardia, y que vinculaba la lucha por la libertad de las mujeres con una teoría del cambio social revolucionario inspirada en el modelo anarquista.19

Después de la derrota republicana en 1939, Libertad se exilió en Burdeos, Francia. Posteriormente se trasladó a Santo Domingo y Cuba. Por último, se estableció en México. Libertad Ródenas no regresó jamás a España. Murió en México el 18 de enero de 1970.

1 Nash, Mary: Defying Male Civilization: Women in the Spanish Civil War, Denver, Arden Press, 1985, pp. 10-11.

2 Thomas, Maria: La fe y la furia. Violencia anticlerical popular e iconoclasta en España (1931-1936), Granada, Editorial Comares, 2014, pp. 143-145.

3Idem.

4 Elham, Chris: Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898-1937, Londres, Routledge, 2005, pp. 44-47.

5 Lladonosa, Manuel: El Congrés de Sants, Editorial Nova Terra, 1975, pp. 26-29.

6Ibidem.

7 Martínez de Sas, María Teresa, y Pelai Pagès: Diccionari biogràfic del moviment obrer als països catalans, Barcelona, l’Abadia de Montserrat, 2000, p. 766.

8 Teresa Claramunt fue una de las pioneras del movimiento obrero español. Era de una generación anterior a la de Ródenas, y centró su actividad política a finales del siglo XIX.

9 Marín, Dolors: Llibertat Ròdenas: Feminista i Anarcosindicalista, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones, 2013.

10Ibidem.

11 Alcalde, Juan J.: Tiempo de plomo. Grupos de Acción y Defensa Confederal, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 2013, p. 27.

12 Marín, Dolors, op. cit., p. 37.

13 Palacio, Luis Antonio, y Kiko García: La bala y la palabra. Francisco Ascaso (1901-1936). Vida accidental de un anarquista, Madrid, LaMalatesta editorial, 2017, pp. 128-130.

14 Marín, Dolors, op. cit., p. 42.

15Ibidem.

16 Ackelsberg, Martha: Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Barcelona, Virus, 1999.

17 Sus tres hijos habían sido evacuados a la Unión Soviética, de donde solo uno regresó. Los otros dos murieron en 1942, durante la defensa de Leningrado.

18 Ackelsberg, Martha, op. cit.

19Ibidem.

3

Yo decidí quién quería ser

El 28 de enero de 1930, después de prácticamente siete años de dictadura y suspensión de los derechos constitucionales, el general Miguel Primo de Rivera presentó su renuncia ante el rey Alfonso XIII.

El 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones municipales, fue proclamada la Segunda República española; el rey se había exiliado en Francia. Se inauguraba así una época de cambios y esperanza en el futuro para buena parte de la sociedad española.

La instauración de la República era el primer paso hacia la modernidad europea, un paso que llegaba tarde, sin duda, pero llegaba. Pronto se pusieron en marcha las reformas y pronto también surgieron los primeros problemas. Para algunos, los cambios eran poco significativos; para otros, extremadamente profundos. El contexto internacional no ayudaba: el sistema económico mundial había quebrado, la reacción autoritaria y los movimientos fascistas alcanzaban fuerza en el corazón del continente y los movimientos revolucionarios marxistas se preparaban para la confrontación. España no se hallaba al margen de estas dinámicas.

Con todo, la República comenzó a caminar con firmeza: se puso fin, por medio de una ley constitucional, a los privilegios de la Iglesia y del Ejército, se aprobaron el sufragio universal y los derechos sociales, se consolidó la democracia.

En las elecciones generales a Cortes Constituyentes de junio de 1931, se permitió por primera vez que las mujeres se presentasen como candidatas. Aunque aún no se había aprobado el sufragio universal, tres fueron elegidas diputadas de las Cortes Generales: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken.

A pesar de que el activismo político femenino era un hecho desde hacía décadas en el seno de movimientos revolucionarios, sindicales y asociativos de carácter feminista, la posibilidad de participar en la política institucional impulsó la creación de nuevos espacios desde donde animar a las mujeres a comprometerse y colaborar con la República, y contribuyó a generar una conciencia ciudadana en un segmento de la población que, hasta aquel momento, había vivido en gran medida alejado del orden político.

Fueron muchas las mujeres que se volcaron en este proyecto; una de ellas, Natividad Yarza Planas, nacida en Valladolid el 24 de diciembre de 1872. En 1876 la familia se trasladó a Barcelona, donde se estableció definitivamente. En 1904, a la edad de treinta y dos años, Natividad inició sus estudios de magisterio y dos años después comenzó a ejercer como maestra de primera enseñanza en diferentes escuelas, iniciando un largo periplo por tierras catalanas y aragonesas. Durante los veinticuatro años posteriores trabajó como maestra en Santa Margarida de Montbui, Pontons, Vilada, Malla, Saderra, Vilanova del Camí, Igualada, Gandesa, Cabrera de Mar y Candasnos, esta última localidad, en Huesca, hasta que finalmente, en junio de 1930, consiguió plaza propia de maestra en la escuela del municipio de Bellprat, donde fijó su residencia.1

Ferviente republicana, tras la proclamación de la Segunda República, Natividad se afilió al Partido Republicano Radical Socialista. Yarza pasó rápidamente de la afiliación política pasiva al activismo; así lo explicaba ella misma en una entrevista años después:

Mucho antes del advenimiento de la República, yo sentía los mismos deseos que ahora de intervenir activamente en la política y de redimir a la mujer. Pero aquel régimen no me permitía llevar a cabo proyectos. Cuando la Constitución republicana declaró a la mujer igual al hombre, entonces decidí luchar.2

Sin abandonar jamás su residencia de Bellprat ni su tarea como docente, Natividad extendió su activismo político a Barcelona. Allí, en la sede del Partido Republicano Radical Socialista, conoció a Marcelino Domingo, líder de la formación, quien rápidamente se convirtió en amigo y maestro.

En 1931, Yarza promovió, junto con Irene González, Julia Balagué, Magdalena Alabart, Josefa Ferrer, Francesca Quelart, Teresa Sabadell e Isabel Jornet, la creación de la Asociación Femenina Republicana Victoria Kent.

El 19 de agosto de 1931, el grupo publicó su primer manifiesto en dos importantes rotativos madrileños, el Heraldo de Madrid y El Liberal. Un documento lleno de proclamas a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres:

Las fundadoras de la Asociación Femenina Republicana Victoria Kent consideran [...], sus propósitos son para y exclusivamente organizar la actividad femenina en beneficio de la República contribuyendo a crear una conciencia ciudadana entre las mujeres españolas, cuya inmensa mayoría, desgraciadamente, ha vivido hasta ahora alejada de toda preocupación de orden político. [...] Igualmente desea el comité organizador resaltar que nuestra asociación, lejos de pretender suscitar antagonismos familiares o fomentar la pedantería intelectualista, aspira a elevar racionalmente el nivel cultural de la mujer contribuyendo a despertar su interés por los problemas vitales de la patria en beneficio de todos.3

Pero a pesar del esfuerzo titánico de tantas mujeres por hacer efectivos los valores republicanos, el camino hacia su reconocimiento como ciudadanas de pleno derecho no resultó fácil. Así lo indica el controvertido debate que propició, en todo el país, la aprobación del sufragio femenino, que demostró hasta qué punto estaba arraigado el discurso de la discriminación hacia las mujeres.

Es de sobra conocido el contenido de la acalorada discusión que tuvo lugar en las Cortes Generales el 1 de octubre de 1931, entre las diputadas Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista, formación donde militaba Natividad Yarza. Mientras Campoamor defendía el reconocimiento inmediato del derecho al voto de las mujeres, Kent afirmaba que era necesario más tiempo para educar a las mujeres en el nuevo paradigma de autonomía ideológica y política.

Finalmente, la cámara aprobó el sufragio femenino, con 161 votos a favor y 121 en contra. Las mujeres obtenían por fin la ciudadanía política. No obstante, la nueva situación puso de manifiesto las carencias culturales, sociales y políticas que muchas de ellas sufrían. Para paliar esta realidad, las mujeres comenzaron a organizarse y a fomentar la creación de espacios propios, sobre todo dentro del marco del asociacionismo cultural y político, lo que sería clave en la consolidación del nuevo ideal de mujer moderna, libre, autónoma e independiente. La tarea no fue fácil ni el resultado, evidente a corto plazo. La persistencia de un modelo cultural y social fuertemente patriarcal, que se aferraba a la vinculación estricta entre lo doméstico y lo femenino, hizo que los nuevos hábitos se adoptaran con mayor lentitud que los cambios legislativos.

Finalmente, en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto. De esta manera, se hacía realidad una de las grandes reivindicaciones de la lucha feminista.

El resultado de aquellas elecciones fue una ajustada victoria de las derechas reaccionarias, que rápidamente habían entendido las reglas del juego democrático y se habían reagrupado en una única fuerza electoral, lo que facilitó que accediesen al gobierno de la República.

Como consecuencia directa de ese resultado, gran parte de las reformas emprendidas por el Gobierno anterior quedaron en suspenso o fueron derogadas.

La situación política se deterioró con rapidez. El año 1934 fue especialmente duro: las instituciones catalanas, lideradas por el presidente Companys, se alzaron contra el Gobierno de la República proclamando el Estado Catalán; en Asturias, un frente obrero se levantó en armas y estalló la revolución. Los jornaleros andaluces iniciaron la ocupación de latifundios propiedad de los grandes terratenientes.

El Gobierno de la República reaccionó de forma expeditiva: las revueltas fueron aplastadas y todas las organizaciones de izquierdas, duramente reprimidas. Durante los meses siguientes, los muertos se contaron por decenas y las cárceles se llenaron de militantes y activistas políticos.

Aun así, las mujeres continuaron luchando por la consolidación de sus derechos, cada vez más autónomas y conscientes de su fuerza e influencia política. Entre ellas, de nuevo, Natividad Yarza. A raíz del fracaso de las formaciones de izquierdas en las elecciones generales de 1933, el Partido Republicano Radical Socialista sufrió una grave crisis interna que lo condujo a la disolución. A pesar de todo, Natividad siguió participando activamente en política y presentó su candidatura a la alcaldía de Bellprat, en esta ocasión como cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya, en las elecciones municipales de 1934.

Natividad Yarza, maestra de Bellprat, era, durante las elecciones, el candidato de esas gentes humildes que, al amanecer, van a inclinarse sobre un pedazo de huerta... y la [sic] de todas las mujeres.4

El 14 de enero de 1934, Natividad Yarza se convirtió en la primera alcaldesa elegida por sufragio popular en España. «Fue el día más bonito de mi vida»5, declaró poco después.

Dos años más tarde, ante la amenaza que suponía la sublevación de los militares, Natividad Yarza Planas, que contaba entonces con sesenta y cuatro años, se presentó voluntaria para luchar en defensa de la República. No era joven, es cierto, pero era una mujer ideológicamente preparada, valiente, luchadora y una férrea defensora de la igualdad y la libertad, de la suya y de la de todas.

1 Dalmau, Antoni: «Els darrers dies de Natividad Yarza, la primera alcaldessa (1872-1960)», Igualada, Revista d’Igualada n.º 43, 2013.

2 Revista ilustrada Estampa, n.º 321, marzo de 1934. Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

3Heraldo de Madrid, 19 de agosto de 1931. Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

4 Revista ilustrada Estampa, op. cit.

5Ibidem.

4

Barcelona-Madrid-Donosti

En ese sombrío y sucio espacio abierto, entre las vías de la línea férrea y los arrabales de Barcelona [...] De las callejas del barrio de pescadores, de las retahílas de vagones aparentemente vacíos y de la vieja plaza de toros saltan verdaderas manadas de fieras humanas [...] Hay por aquella barriada diversas fábricas, y especialmente una, famosa en Barcelona, conocida por la Fábrica del Cáñamo, en donde trabajan miles de mujeres caídas en la más espantosa descomposición social y envenenadas por el más exaltado odio de clases. Y ahora, al llegar el episodio final, toda esa inmunda gusanera sale a la luz del sol [...] Muchas de las mujeres desgarradas que llegan con los asaltantes blanden en sus diestras largas y punzantes agujas de las que en su oficio se sirven para coser las piezas de cáñamo.1

Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 dieron como resultado el triunfo de las fuerzas agrupadas en el Frente Popular. Las izquierdas volvían a constituirse como Gobierno de la Segunda República. La consecuencia directa fue el aumento de la tensión social en los pueblos y ciudades de España. La amnistía y el retorno a sus comunidades de las presas y los presos políticos condenados por las huelgas, disturbios e insurrecciones de Asturias, Cataluña y Andalucía provocaron una doble situación: de un lado, el horizonte intuido por parte de la población y los militantes de las organizaciones del Frente Popular, de un futuro en el que pudiesen disfrutar de libertad y de amplias dosis de progreso social; del otro, la reacción de los estamentos sociales más autoritarios y conservadores.

Esta circunstancia derivó en un incremento de la conflictividad social que se tradujo en enfrentamientos en las calles y manifestaciones diarias. La tensión y la amenaza de un nuevo golpe de Estado protagonizado por los militares aumentaba día tras día.