Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

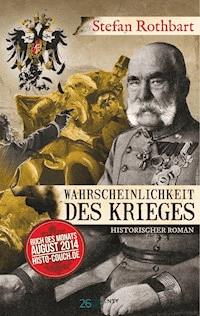

Kein Frieden ist von Dauer, wenn der soziale Kampf noch tobt. Nach dem Zerfall der Monarchie findet sich ein ehemaliger Geschichteprofessor und Berater von Kaiser Franz Josef in sozial schwierigen Verhältnissen wieder. Von den politischen Fronten und Intrigen im Wien der 1920er Jahre hin und her gerissen, steigt er zum Vertrauten von Kanzler Dollfuß auf und gerät in die Wirren von Wirtschaftskrisen, sozialem Elend und Bürgerkrieg. Die zunehmende Radikalisierung lässt ihn immer mehr an der Regierung zweifeln. Als Dollfuß ermordet wird und der "Anschluss" droht, gerät der Professor in das Visier von Nationalsozialisten und ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt. Die Fortsetzung von "Wahrscheinlichkeit des Krieges" offenbart die Mechanismen einer radikalisierenden Gesellschaft und skizziert treffend, wie Wirtschaftskrisen, Nationalismus, Klassenkampf und Propaganda den Weg in den "Anschluss" ebneten. Ein Roman, der aktueller nicht sein könnte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Diese Publikation entstand als Beitrag zum Gedenkjahr 2018 in Erinnerung an 100 Jahre 1. Republik und 80 Jahre „Anschluss“ an das Dritte Reich. Dem Autor ist es besonders wichtig, dass dieser Roman als reflektierendes und mahnendes Lesewerk verstanden wird. Extreme politische Ideologien und Ansichten werden strikt abgelehnt!

Inhalt

Prolog: 1938

Reden S’ mit dem Hitler, haben die Leute in Wien zu mir gesagt. Ich könne ja so gut verhandeln, haben sie gemeint. Worüber, war mir nur nicht klar. Probieren S’ es ein letztes Mal, hat sogar der Schuschnigg gebettelt. Also bin ich rauf gefahren zum Berghof. Ganz inoffiziell natürlich. Es war mein erster Besuch auf dem Obersalzberg beim Führer, jenem Mann, der auf so schicksalhafte Weise immer wieder mein Leben kreuzte. Als Unterhändler im Dienste des Bundesstaates Österreich hatte ich in den letzten Monaten mehrmals mit ihm zu tun gehabt, stets inoffiziell natürlich. Das war schließlich der Kern meines Geschäfts. Ich habe nie verstanden, warum die Leute dem naiven Glauben anhingen, dass Politik eine öffentliche Sache sei. Das war sie nie. Nicht in der Monarchie und auch nicht in der sogenannten Republik.

Dieses Mal saß ich allerdings dem mächtigsten Mann Europas alleine gegenüber. Er war gealtert und mich erinnerte die Situation frappierend an meine damaligen Vieraugengespräche beim alten Kaiser. Franz Joseph und ich hatten ein spezielles Verhältnis. Er vertraute mir, weil ich der Einzige war, der ihm die Wahrheit sagte, wie er mir einmal verriet. Vermutlich vertrauten mir die neuen Leute in Wien auch deswegen. Aber seit damals hat sich viel verändert und irgendwie schien es mein Schicksal zu sein, mich stets mit jenen Persönlichkeiten in einem Vieraugengespräch wiederzufinden, die die Welt in den Abgrund reißen sollten. Aber man habe ja nicht wissen können, man ahnt ja nur.

Die Augen des Führers waren hellwach und schienen mich zu durchbohren. Der Kaiser hingegen hatte keinen wachen Blick mehr gehabt. Alt und wissentlich vor seinem Ende stehend war er damals gewesen. Ganz anders nun dieser Mann. Wir befanden uns in seinem Wohnzimmer auf dem Obersalzberg und Hitler hatte soeben einen seiner komischen Handlanger – ich glaube, es war Himmler – vor die Tür geschickt. Er wolle mit mir ganz vertraulich sprechen. In diesem Moment klang das für mich fast schon wie eine Morddrohung. Irgendwie schien ihn seine Umgebung zu inszenieren. Durch die großen Glasfenster fiel das Licht genau auf seine komisch gescheitelten Haare und verlieh ihm dabei einen merkwürdigen Glanz. Als ob ein göttlicher Lichtstrahl auf ihn herabfahren würde. Hätte ich nicht gewusst, besser gesagt, geahnt, dass dieser Mann Europa erneut einen Krieg bringen wird, dann wäre ich für einen Moment geneigt gewesen, den ganzen Nazi-Mystizismus um die prophetische Inkarnation Hitlers zu glauben. Vielleicht war er aber auch nur der perfekteste Täuscher, den die Welt je gesehen hat, dachte ich mir, als ich bemerkte, wie er sich absichtlich aus seinem Sitz nach vorn lehnte, um in den Schein des Lichtes zu geraten.

Was ich ihm aus Wien mitgebracht hätte, wollte er von mir wissen. Ich griff in meine Tasche und legte ihm eine Neapolitaner-Schnitte der Firma Manner auf den Tisch. Der Führer nickte zufrieden und grunzte kurz. Die werde er hoffentlich bald öfters genießen können, meinte er, was schon wieder nach einer Drohung für mich klang. Der Führer riss die Packung sorgfältig auf und stopfte sich genüsslich eine Rippe in den Mund. Dann meinte er, dass er die früher immer gerne gegessen habe, als er noch in Wien lebte. Er danke mir recht herzlich für diese nette Erinnerung, die ich ihm bereitet habe, fügte er in freundlichem Tonfall hinzu, nur um im nächsten Moment wieder in den Modus des eiskalten Staatsmannes zu verfallen. Warum ich denn nun hier sei, wollte er wissen. Es sei doch schon alles beschlossen.

Beim Führer des Deutschen Reichs kam man wohl besser direkt zur Sache, dachte ich mir und meinte, dass es um die österreichische Souveränität ginge.

So etwas gäbe es nicht, hat der Hitler dann losgebrüllt und dabei wild mit der Hand gewackelt. Ob ich denn die Geschichte nicht kenne, fuhr er fort. Österreich sei immer Teil des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gewesen, dass die Habsburger diesen ewigen Bund einst aufgelöst hätten, wäre das größte Verbrechen in der Geschichte gewesen. Ja, Geschichte müsse man halt kennen. Lernen Sie Geschichte, herrschte mich Hitler so energisch an, dass sein Haarscheitel zweimal hin und her hüpfte.

Ich schmunzelte – natürlich nur innerlich. Man ist ja nicht dumm und schmunzelt amüsiert vor dem Führer, wenn dieser einem die Welt erklärt, schließlich hat man ja Anstand und einen Überlebenstrieb. Man wäre ja dem Ganzen grundsätzlich gar nicht so abgeneigt in Wien, meinte ich dann beschwichtigend, aber die Österreicher seien halt ein bisschen ein stures und unbewegliches Volk und ob es denn nicht möglich wäre, statt so einem »Anschluss« einen »Zusammenschluss« zu machen, fragte ich dann und hatte damit das zentrale Anliegen meiner Vorgesetzten in Wien deponiert.

Ein Volk, ein Reich, ein Führer, brüllte mir Hitler frenetisch entgegen. Es könne keine Kompromisse geben.

Ich musste mich sehr beherrschen, um nicht mit den Augen zu rollen. Ich meinte dann, dass er eben verstehen müsse, dass sich die Österreicher erst an diesen neuen Zustand gewöhnen müssten und dass es da ein paar Eigenheiten gäbe, die man gerne behalten möchte. Vor allem die christliche Tradition und das Brauchtum seien den Menschen sehr wichtig und es gäbe viele Stimmen in meinem Lande, die dies durch die Nationalsozialisten gefährdet sehen.

Hitler funkelte mich mit den Augen an, dann stand er auf und ging ans Fenster, wo ihn ein Lichtschein wieder anstrahlte und in ein Strahlenkorsett hüllte, als hielte er Rücksprache mit Gott. Dann drehte er sich kopfschüttelnd um und setzte sich neben mich. Man müsse bei mir offensichtlich ganz von vorne anfangen, da ich scheinbar keinerlei Sinn für die Geschichte habe, meinte er. Das Volk müsse von diesen sogenannten Traditionen entwöhnt werden, die nur dem Zweck dienen würden, das wahre Potenzial des arischen Menschen zu unterdrücken. Schon allein das Christentum sei für den Germanen etwas Artfremdes. Artverwandt mit dem Jüdischen. Er verstehe ja, dass das Volk Zeit brauche, sich an neue Verhältnisse zu gewöhnen, aber besser sei es, ihm gleich diesen Fehlglauben zu nehmen, als es noch länger in seiner Trägheit verharren zu lassen. Ob ich denn nicht lesen würde, fragte er mich dann etwas besorgt. In seinem Buch stehe doch eh alles ganz genau drin.

Ich beschloss zu kontern und meinte, dass ich über die Geschichte sehr viel gelesen hätte, denn schließlich sei ich vor meiner Tätigkeit für die Regierung Professor für Philosophie und Geschichte an der Universität gewesen, daher könne ich seine Auffassung nicht teilen. Jahrhundertelang war eher Österreich Zentrum deutscher Kultur gewesen, er solle nur an Mozart und Beethoven denken. Außerdem sei der Reichsschatz ja in Wien und nicht in Berlin, daher sei ein Zusammenschluss unter der Führung der österreichischen Leitkultur nur logisch.

Hitler blickte mich an und setzte sich dann wie angewidert von mir weg. So einer sei ich also, meinte er dann. Als Professor habe ich wohl zu viel mit Zeit mit Juden verbracht, meinte er abschätzig.

Ich entgegnete in einem Anfall von Leichtsinn, dass ich da nie einen Unterschied gemacht hätte.

Unterschied zwischen Juden und Professoren, fragte Hitler etwas verwirrt nach.

Ich sagte frei heraus, dass es mir schlichtweg egal sei, ob jemand Jude oder irgendwas anderes wäre. Ich mache nur einen Unterschied zwischen dummen und intelligenten Menschen, wobei dies auch nur die einzige Konsequenz zur Folge habe, dass ich mit Ersteren vermeiden würde, Gespräche zu führen.

Mit offenem Mund starrte mich Hitler an und war für einen Moment sprachlos. Dann stand er wortlos auf und ging demonstrativ gelassen zu einem kleinen Schreibtisch und holte ein kleines braunes Büchlein hervor und zeigte es mir. Ob ich wisse, was das sei, frage er mich dann. Das sei sein kleines braunes Büchlein.

Das sähe ich, ich sei ja nicht blind, entgegnete ich ihm.

Er würde sich jetzt meinen Namen notieren, meinte er dann, ob ich wisse, was das bedeuten würde.

Ich meinte, dass es mich sehr wundern würde, wenn er meinen Namen buchstabieren könne.

Hitler funkelte kurz mit den Augen und kritzelte dann etwas in sein Buch. So, da würde ich nun drinstehen, meinte er dann und ich solle ja nicht denken, dass es für mich noch irgendeine Zukunft im Deutschen Reich geben würde. Für das Minderwertige sei in Zukunft kein Platz mehr in der Welt. Für Österreich gäbe es keine Zukunft.

Ich stand auf und meinte, er solle nicht glauben, dass die seinige signifikant länger sein werde.

Hitler riss die Augen wutentbrannt auf und streckte seine rechte Hand aus, wobei mir zuerst nicht klar war, ob er mir den Hitlergruß oder den Ausgang zeigen wollte. Aber ich verstand und nickte. Es hatte keinen Sinn, meine Mission war gescheitert. Ich nahm meinen Hut und ging wortlos Richtung Tür.

Auf der Rückfahrt Richtung Salzburg schämte ich mich. Ich hatte mich komplett unprofessionell verhalten und nun war das Unvermeidliche nicht mehr aufzuhalten. Mir war klar, dass ich meine Leute in Wien schwer enttäuscht hatte, aber ich hielt ihre Erwartungen ohnehin für komplett unrealistisch.

Ich blickte aus dem Fenster und betrachtete die Berge und die saftigen Wiesen. Die Österreicher würden ein zweites Mal ihre Identität verlieren, dieses Land würde bald aufhören zu existieren und mit ihm die Welt, wie wir sie kannten. Dessen war ich mir sicher, denn eines war mir in meinen zahlreichen Begegnungen mit Hitler klar geworden. Frieden war mit diesem Mann unwahrscheinlich.

Zwischenspiel: Wahrscheinlich ein Österreicher

Jedes Volk hat so seine Eigenheiten. Besonders eigen sind dabei die Österreicher. Weder richtig deutsch – obwohl es die meisten gerne so hätten – noch richtig irgendwas anderes. Auf jeden Fall inzwischen völlig bedeutungslos. Österreich. Ein kleines Land bestehend aus Bergen und Tälern, irgendwo südlich von Deutschland. Eigentlich unwichtig.

Es waren schon schwere Zeiten, vor allem waren die Zeiten schwer zu begreifen. Gerade noch als zweitgrößter Staat mit einer prächtigen Monarchie und einem rüstigen Kaiser, amputiert auf ein kleines Fleckchen irgendwo in Europa. Man war jetzt Republik. All jene, die gesagt haben, dass da sowieso nichts Besseres nachkommen würde, sollten – zumindest vorerst – recht behalten. Im Ausland gibt es irgendwo das Sprichwort, dass die Einzigen, die auf lange Sicht mit den Österreichern auskämen, nur die Österreicher seien. Zwei Jahre nach Ende des Weltkriegs, den die Historiker später als den »Ersten« bezeichnen werden, versuchte man immer noch das geistige Vakuum mit einer passenden Identität auszufüllen. Man kann gut und gerne sagen – was die Österreicher selbst nie müde wurden zu betonen –, wir waren die größten Verlierer überhaupt. Der Untergang Roms kann als einziges Ereignis nur annähernd so erschütternd gewesen sein wie der Zerfall der Monarchie. Zunächst war es ein großes philosophisches Problem, in dem wir uns befanden. Seit Anbeginn der Zeit, zumindest solange die Österreicher sich zurück entsinnen konnten – und vorher gab es bestimmt nichts Gutes –, gab es immer einen König oder einen Kaiser. Eine Person, der man huldigen und im schlechtesten Fall die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Hatte man ein Problem, wusste man, wohin man sich wenden musste. War man reich und gierig nach mehr, so wusste man, wen man umwerben konnte. Vor allem aber war es der Umstand, sagen zu können, dass wir einen Kaiser haben und andere nicht, was uns innerlich zu besseren Menschen machte – in Ermangelung jeglicher anderen kompensatorischen Identität. Dummerweise hatte man aber ebendiesen in die Wüste geschickt, weshalb Herr und Frau Österreicher zunächst nicht mit der Tatsache zurechtkamen, plötzlich »wählen« zu können. Aus ebendiesem Grund bestand das Hauptbestreben in den ersten Jahren der Republik darin, möglichst alle anderen Parteien zu vernichten, damit wieder klare und eindeutige Verhältnisse herrschten, die das Volk auch verstehen könne. Also, eine einzige Partei.

Dafür gab es natürlich mehrere Anwärter, die allesamt verbissen von ihrer Überlegenheit und »G’scheitheit« überzeugt waren. Trotz dessen, dass dieses neue Österreich so klein und unbedeutend war und eigentlich von niemandem als lebensfähig betrachtet wurde, gab es dennoch einen Kuchen, der neu verteilt werden musste, und klarerweise wollte man dem anderen kein größeres Stück gönnen, als man selbst bekam. Aber wie bereits erwähnt – da völlig unbedeutend – interessierte sich keine Sau der Welt für das, wofür sich die Österreicher interessierten. Genau genommen war es sogar den meisten Österreichern egal, denn die interessierten sich vorrangig dafür, wo sie genügend Essen für die nächsten Tage beschaffen konnten. Es herrschte nämlich, wenn man es ganz ohne Ausblendung der Tatsachen betrachtet, bittere Armut. Es gab so gut wie nichts in ausreichenden Mengen, was besonders tragisch im Falle der Lebensmittel war. Selbst wenn es welche gegeben hätte, wäre da das Problem, dass man nach wie vor diese mit Geld kaufen musste. Um Geld zu kriegen, musste man aber immer noch zuerst eine Arbeit haben, und davon gab es in diesen Tagen noch weniger als Lebensmittel und selbst dann wäre die Inflation so hoch, dass man sich nichts leisten konnte.

Inzwischen war die Mehrheit zu der Überzeugung gelangt, dass die Sache mit dem Krieg keine gute Idee war. Und würde man können, dann täte man jetzt alles anders machen. Ja, leider, leider, sagt der Schneider, der Zwirn ist aus.

Das Ironische an der Geschichte war, dass vorher niemand den Krieg und jetzt keiner den Frieden für wahrscheinlich hielt. Und im Grunde hatte man auch damit recht. Was immer es war, es war kein Frieden, sondern einfach nicht zufriedenstellend. Um es auf den Punkt zu bringen, keiner wollte, was man nun hatte, und das war das Problem.

Kapitel 1: Erste Reihe fußfrei

Diese Geschichte beginnt eigentlich im Jahre 1918, dem Jahr, als in Europa wieder der Friede einkehrte und in Österreich die Monarchie, oder wie einige Zeitgenossen meinten, die Welt, unterging. Doch wie jede gute Geschichte gibt es auch etwas davor. Es ist die Geschichte eines im Grunde völlig unbedeutenden Geschichts- und Philosophieprofessors aus Wien, der stets das Pech oder das Glück hatte, schlecht besuchte Vorlesungen halten zu dürfen und ansonsten in der Welt nicht großartig aufzufallen, was es einem Menschen erlaubt, in seiner Passivität, oder Gemütlichkeit, wie es die Wiener nennen, verharren zu dürfen und zu beobachten. Nur wenige Menschen haben das Glück oder Pech, in aufregenden Zeiten zu leben, und kaum ein Historiker bekommt jemals jenes unvergleichliche und gleichermaßen schicksalhafte Privileg, wie es mir zuteilwurde. Dies ist die Geschichte meines Lebens und sie beginnt im Sommer 1914 wenige Wochen vor dem Ausbruch jenes Krieges, den wir Historiker inzwischen als den Ersten Weltkrieg bezeichnen.

Natürlich hatte ich auch ein Leben davor, aber es wäre kaum wert darüber auch nur eine Zeile zu schreiben, wäre da nicht im Jahre 1914 jenes Ereignis eingetreten, welches meinem Leben eine gänzlich neue Richtung gab. Na ja, ein bisschen was gäbe es schon über mein vorheriges Leben zu sagen. Hauptsächlich finde ich daran erwähnenswert, dass ich die meiste Lebenszeit wohl eher im Kaffeehaus anstatt in einem Vorlesungssaal verbracht habe, was wohl der Grund gewesen sein muss, warum ich und der Universitätsrektor eher nicht so z’amm g’schaut haben, wie man so schön auf Österreichisch sagt. Jedenfalls, aus einem mir bis heute nicht nachvollziehbaren Grund, wurde ich damals vom Kaiser, dem einzig wahren Franz Joseph I., einige Wochen vor Kriegsbeginn zum persönlichen Berater ernannt. Das Schicksal hatte mich aus der Gemütlichkeit und Unauffälligkeit herausgerissen und in die erste Reihe der Geschichte gesetzt – fußfrei!

Was ich über die letzten vier Jahre sagen kann, ist, dass ich den Zerfall der Monarchie aus ebendieser ersten Reihe miterlebt habe und als Kriegsberichterstatter die Gräuel des Krieges sah, wie sie wohl nur wenige sahen. Ich wurde ungewollt Teil von Intrigen und Verschwörungen, hatte Kontakt zu ominösen Freimaurern und verrückten Generälen und ich war der Letzte, wirklich der Letzte, der einen persönlichen Termin beim Kaiser gehabt hätte, wäre da nicht sein gesundheitlich bedingtes Ableben dazwischengekommen.

Der Zug der Geschichte fuhr 1918 schließlich mit Karacho gegen die Wand und plötzlich wurden wir alle aus dem Strudel der Zeit gerissen, von hundert auf null abgebremst und erwachten aus dem Rausch der letzten Jahre mit einem gewaltigen Fetz’n, wie man auf Österreichisch zu einem Kater sagt.

Und da war ich nun wieder. Aus der ersten Reihe der Geschichte wieder in die Bedeutungslosigkeit katapultiert, genauso wie unser Österreich. Nach jahrhundertelangem Aufstieg zur bedeutenden Großmacht und nach einem trotzigen und zähen Zerfall letztendlich doch in den Annalen der Geschichtsbücher verschwunden und zu einem winzigen Flecken, als »Rest« von irgendwas verendet.

Vom Geschichtsprofessor zum Berater des Kaisers, der den »letzten« Termin gehabt hätte, letztendlich zum mittellosen, wohnungslosen, arbeitslosen, aber irgendwie sorglosen – weil, mir war eh schon alles wurscht – Historiker. Und eigentlich wäre es für mich kein Problem gewesen, wenn es so geblieben wäre, doch die Geschichte ist ein Hund und das Leben hat einen Plan – meistens einen anderen als man selbst.

Kapitel 2: Heimweh oder Heimwehr?

Deutschösterreich, wie der neue Staat ein Jahr lang nach dem Krieg genannt wurde, existierte nicht mehr. Er durfte nicht existieren und musste sich Republik Österreich nennen. Damit hatte man zumindest die Debatte der Zugehörigkeit beendet. Da keiner den Staat wollte, wollten sie alle weg. Salzburg zu Deutschland, Tirol zu Italien (um die Einheit zu bewahren), Vorarlberg zur Schweiz, aber das wollten alle anderen nicht. Aus diesem Grund hat man in Saint-Germain einfach ein Machtwort gesprochen und über die Köpfe der Österreicher drüber entschieden. Ihr alle seid’s jetzt Österreicher und aus! Da jeglicher Einwand zu anstrengend erschien, akzeptierte man das eigene Los und konzentrierte sich darauf, das Wenige, was geblieben war, zu beherrschen. Lediglich die Kärntner verweigerten sich tapfer und verwunderlicherweise sogar erfolgreich einem Anschluss an den SHS-Staat, welcher das neue Königreich der Balkanstaaten war.

Inzwischen waren doch ein paar Jahre ins Land gezogen – wir hatten nun 1924 – und langsam gewöhnte man sich widerwillig an die neuen Zustände. Ich saß, wie jeden Sonntag, mit dem Oberst Breitenwieser, den ich noch von damals als kaiserlicher Berater kannte, im Kaffeehaus und gemeinsam brüteten wir über alte Zeiten. Früher sprach man über die Zukunft, doch seit dem Zerfall – und es würde noch sehr lange so bleiben – sprach man über die Vergangenheit. Der Breitenwieser, nun ja nicht mehr Oberst der Armee, sondern irgendwas Unwichtiges bei der Polizei, was er aber nicht zugeben wollte, beschwerte sich wie immer über die erstaunlich hohen Preise, die zurzeit herrschten. Dass Dinge überhaupt so teuer sein konnten, wollte ihm einfach nicht in den Kopf. Ich versuchte in Ansätzen, ihm die wirtschaftlichen Zusammenhänge rund um die Hyperinflation zu erklären, was definitiv schwierig war. Er verstehe nicht, warum ein Laib Brot nun so viel kosten könne wie früher ein ganzes Wohnhaus. Diese Geizkrägen müsse man ja alle aufhängen. Das Problem seien nicht die Bäcker, sagte ich, diese müssten eben so viel verlangen, weil auch die Preise für Mehl gestiegen seien. Dann eben die Müller erschießen! Nein, die würden auch nichts dafürkönnen, meinte ich beschwichtigend. Das Problem liege beim Geld selbst. Es habe einfach keinen Wert mehr, weil der Staat pleite sei. Unterm Kaiser hätte es das nicht gegeben, meinte Breitenwieser. Bestimmt nicht. Der Kaiser, Gott hab ihn selig, wollte ja den Krieg eigentlich gar nicht. Eigentlich hatte er nie irgend etwas konsequent gewollt. Außer Uniformen.

Im Grunde waren die Bedingungen nun wesentlich schlimmer als noch zu Kriegszeiten. Wir trafen uns zwar jeden Sonntag zum Kaffee, doch leisten konnten wir uns diesen zurzeit nicht. Meiner einer war seit Kurzem arbeitslos. Die Universität brauchte mich nicht mehr und der Breitenwieser, wohl noch bei der Polizei, war vom Dienst freigestellt, weil man auch ihn als überflüssig betrachtete und nicht bezahlen konnte, oder wollte. Doch er habe jetzt was in Aussicht, erzählte mir der Breitenwieser. Er würde vielleicht bald ein Schwarzer werden. Die würden nämlich gerade wehrfähige Leute für die Heimwehr suchen. Da müsse man sich wenigstens um die Verpflegung keine Sorgen mehr machen und ein wenig würde ihm das militärische Leben sowieso fehlen. Die Polizei sei einfach nicht dasselbe. Im Grunde war ich noch nie politisch interessiert gewesen und seit dem Zerfall noch viel weniger. Ich wusste wenig über das Tagesgeschehen, noch weniger über Parteistrukturen und schon gar nichts über deren militärische Verbände. Grundsätzlich lehnte ich alles gleichermaßen ab.

Da könne er gleich ganz oben einsteigen, hätten die ihm gesagt. Er als ehemaliger Oberst und dann noch beim Hofstab tätig gewesen, das würden die schon noch zu honorieren wissen, betonte er. Was man bei der Heimwehr machen würde, fragte ich ihn. Das wisse er auch noch nicht genau. Aber man würde viele Aufmärsche machen und es gäbe eine Blaskapelle und das habe ihm ja auch früher schon so gut gefallen. Auf jeden Fall dürfe er ein Gewehr und eine Uniform tragen. Die würde ihn an die Kaiserjäger erinnern und in seiner Jugend habe er schließlich bei denen einst seine Offizierslaufbahn begonnen. Na dann, meinte ich und war eigentlich nur mehr marginal an dem Thema interessiert. Aber das Beste wären ja die Kontakte, fuhr der Breitenwieser mit seiner Wortspeierei fort. Wenn man ein paar Jahre bei den Paramilitärs mit dabei gewesen sei, dann würden die einem später schon ziemlich helfen. Irgendwann werde es ja sicher wieder bergauf gehen und wenn das passiere, dann werde der Breitenwieser wieder vorn dabei sein.

Neben uns saß ein Mann, der glaubte, sich nun in unsere Diskussion einbringen zu müssen.

Das Einzige, was bei uns noch aufwärtsgehe, seien die Berge, meinte der nette Herr. Er wäre ja bei den Kommunisten gewesen, aber inzwischen wieder ausgetreten. Alles Freunderlwirtschaft. Früher hätte man die Aristokraten gehabt, jetzt habe man eben die Parteifunktionäre. Geändert habe sich im Grunde gar nichts, außer dass man sich jetzt gut überlegen müsse, für wen man stimmt. Weil, wenn’s der Falsche ist, dann stehst auch deppert da. Die Demokratie funktioniert nämlich gar nicht. Alles Humbug, polterte er. Wenn die Demokratie nämlich so eine feine Sache wäre, dann hätte man sie ja schon viel früher eingeführt. Die alten Griechen! Man müsse ja nur auf die alten Griechen schauen. Die hätten das mit der Demokratie erfunden und was haben die heute davon? Nichts. Er habe ja mal in Athen Sommerfrische gemacht. Na, da würd’s erst ausschauen. Die antiken Tempel, alles hin. Da sehe man, wo das hinführe, mit dieser Demokratie.

Das sei aber interessant, meinte ich. In Frankreich oder den USA würde sie aber funktionieren und dort seien die Menschen glücklich damit. Bei den anderen vielleicht, aber sicher nicht in Österreich, meinte der Ex-Kommunist. Es kann immer nur einen geben, tönte der Mann darauf. Ich werde schon sehen. Die Österreicher seien ein Volk, dass klare Verhältnisse und einheitliche Führung wolle. Alles andere verstehe ja keiner. Der Mann stand auf und ging.

Etwas betreten blieben ich und der Breitenwieser zurück und unsere Debatte war tot.

Ich musste noch den ganzen Tag lang über die Worte des Kommunisten nachdenken. Erschreckenderweise erschien mir seine Argumentation bestechend logisch. Ja, die Österreicher liebten die Einfachheit und suchten sie förmlich in allen Dingen. Das einfache unbekümmerte Leben war das, was jeder von uns wollte. Und vor allem wollten wir unsere Ruhe und diese gab es dann, wenn Ordnung herrschte. Am einfachsten war es nun mal, einem Herrscher zu folgen, wo man nicht lange darüber nachzudenken brauchte, was jetzt zu tun sei, sondern es einem einfach klipp und klar gesagt wurde. Das ist die Einfachheit, die sich die Österreicher tief drinnen wünschen. Die paar Intellektuellen, die unser Land von Zeit zu Zeit ausspuckt, trügen nur über die tatsächliche geistige Trägheit des gemeinen Volkes hinweg.

Demnach war es nicht verwunderlich, dass sich jeder entweder der einen oder der anderen Partei anschloss. Das Demokratieverständnis jener Tage war noch nicht sehr entwickelt, wenn man es so vorsichtig ausdrücken will. Im Grunde konzentrierte es sich darauf, dass die stärkste Partei, die alle anderen vernichtet, eben gewinnt. Mehrere, nebeneinander existierende Ideologien? Ist ja pervers, das geht gar nicht.

Der Breitenwieser lud mich ein paar Tage später dann zu einem Aufmarsch der Heimwehr ein. Ein eher kleines und überschaubares Spektakel, welches in einem Dorf eine halbe Gehstunde außerhalb von Wien stattfand, den Namen habe ich vergessen. Auf dem Dorfplatz waren etwa zwanzig uniformierte Männer aufmarschiert, deren Gewänder zunächst einen Jagdausflug vermuten ließen. Daneben hatten sich einige Dutzend Schaulustige eingefunden, die schweigend, aber sehr neugierig das Treiben verfolgten.

Zunächst hielt ein korpulenter, älterer Mann mit einem Franz-Joseph-Bart eine Rede, wozu er sich auf eine Holzkiste stellte, um besser gesehen zu werden. Der Rest der Formation stand militärisch stramm.

In diesen Zeiten, so begann der Mann zu sprechen, sei es besonders wichtig, sich auf die alten Werte zu besinnen, um zu verhindern, dass unser Land noch weiter unter neuen Einflüssen entfremdet werde. Es gäbe ein klares Bekenntnis abzulegen, dass Österreich deutsch und vor allem katholisch sei und sich dem guten alten Brauchtum wieder annähern müsse. Wozu die Bandelei mit den ganzen Ausländern geführt habe, hätte man ja erlebt. Wenn man schon nicht zu Deutschland zurück dürfe, so solle man zumindest in deutscher Tradition einen Bruderstaat errichten, der dem Nachbarn an Klasse nicht nachstehe. Blablabla …

So ganz hingehört hatte ohnehin niemand. Das waren also diese Heimwehrburschen. Ich verstand, warum sich der Breitenwieser dort wohl fühlen würde, denn im Grunde hatte man einfach die ganzen depperten Offiziersschädel – über die der Kaiser schon so oft geschimpft hatte –, die vom Krieg übrig geblieben waren, in diesen Verein gesteckt, wo sie jetzt weiter ihre »narrischen« Wortrülpsereien über Ehre, Treue und den ganzen Mist weiter verbreiten konnten. Nicht, dass ich den Breitenwieser als deppert bezeichnen würde, aber zu den Schlauen hätte ich ihn jetzt auch nicht gezählt. Zumindest war er einer, der sich leicht durch solche Parolen zu romantischen Träumereien hinreißen ließ.

Schließlich spielte noch eine kleine Blaskapelle auf. Natürlich den Deutschmeister-Regimentsmarsch. Da schunkelten dann doch ein paar Leute mit, das kannte man ja von früher. Eigentlich sehr untypisch für das Alpenvolk, eine stimmungsvolle Musikkapelle zu unterbrechen, aber es waren seltsame Zeiten. Während die Heimwehrkapelle schön brav aufspielte, gesellten sich ein paar junge Burschen dazu, alle so um die achtzehn bis zwanzig Jahre alt. Ich merkte schon, dass sie auf Krawall aus waren, so was merkt man den jungen Burschen am Blick an. Als schlauer Menschenkenner mit weiser Voraussicht verdrückte ich mich langsam aus der Zuschauermenge. Gerade noch rechtzeitig. Kaum war ich ein paar Meter weg, ging die Schlägerei auch schon los. Ich weiß nicht, ob diese Aufständischen Kommunisten oder Sozialisten waren, jedenfalls waren sie keine Freunde von der Heimwehr.

Es flogen Flaschen, Kisten und Ziegelsteine. Nach zehn Minuten war der Spaß auch schon wieder vorbei. Die Leute waren alle kreischend davongerannt, die Heimwehrler und die Provokateure zogen sich zurück und ließen ein paar Scherbenhaufen und eine zertrümmerte Tuba zurück, die weiter gar nicht auffiel. Der Breitenwieser war von dem Tag an nicht mehr von der Heimwehr zu trennen. Ich meinte doch, dass wir ja eh erst gerade einen Krieg gehabt hätten, da müsse man doch nicht schon wieder Provokateur sein, er aber hatte sich entschieden.

Mir war das dann auch weiter egal. Schlechte Zeiten kamen auf dieses junge, alte Österreich zu, und so sonderbar ich es empfand, auf mich auch.

Kapitel 3: Der Herr Liebl und die liebe Vergangenheit

Es war eine ganz sonderbare Zeit. Vor dem Krieg, als noch alles in Ordnung war, da fühlten wir eine Hast, eine Unruhe. Es war diese ganze Aufbruchsstimmung in das 20. Jahrhundert gewesen, die so verlockend und mitreißend war. Wir drehten uns wie im Walzerrausch, rasten durch die Nacht einer vergehenden Epoche. Der Glanz, dieser unendliche Glanz der alten Zeiten. Er blendete uns, ließ uns nicht sehen, worauf wir zusteuerten. Der Takt wurde immer schneller, die Musik immer lauter, der Tanz immer wilder. Und dann die Explosion. Licht aus. Es war, als würden in nur vier Jahren des Krieges ganze Jahrhunderte vor unseren Augen ablaufen. Spätere Generationen werden schwerlich begreifen können, welches Ausmaß an Veränderung wir erlebten. Der Fall der Monarchie war wie ein Bewusstseinssprung, wie der Eintritt in eine neue Realität. Und dann die Vollbremsung.

Das Leben nach dem Krieg war wie in Zeitlupe. So war es zumindest für mich. Inzwischen fühlte ich mich alt. Ein Zustand, den ich bisher nicht für möglich gehalten hatte. Zwar war ich, an Jahren gemessen, auch vor dem Krieg nicht mehr unbedingt jung gewesen, noch war ich jetzt besonders alt – etwas über Fünfzig –, aber alles fühlte sich an, als wäre es das gewesen mit dem Leben.