Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

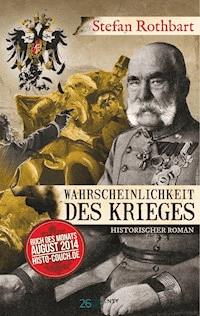

Das, was man am wenigsten erwartet, tritt am wahrscheinlichsten ein. So geschah es im Sommer 1914, als jener Krieg ausbrach, mit dem niemand je gerechnet hatte und der Europa für immer verändern sollte. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges wird ein Wiener Geschichtsprofessor zum Berater des Kaisers und zu seinem engsten Vertrauten. Als Kriegsberichterstatter wird er zu Auge und Ohr des alten Mannes in Wien und schon bald avanciert der trockene Verstand des Historikers zur wichtigsten Waffe in einem Krieg der maßlosen Selbstüberschätzung. Bis sich am Ende der Wiener Hof und mit ihm die gesamte Monarchie in einem Netz aus Intrigen und Verrat auflöst. Buch des Monats - August 2014 Histo-couch.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kapitel I

Die Wahrscheinlichkeit des Berges

Kapitel II

Für den Kaiser zwei Stück

Kapitel III

So ein schöner Krieg

Kapitel IV

Urlaub an der Front

Kapitel V

Sinnlos im Osten

Kapitel VI

Ein österreichischer Abend

Kapitel VII

Der Dackel des Herrn Major

Kapitel VIII

Was für ein motivierender Krieg

Kapitel IX

Im Westen nichts Neues

Kapitel X

Wie man eine Monarchie stürzt

Kapitel XI

Schöne Grüße aus Verdun

Kapitel XII

Der Gefreite Hitler

Kapitel XIII

Theorie

Kapitel XIV

Bunkergespräche

Kapitel XV

Die Laster des Major Wannsee

Kapitel XVI

Ein Begräbnis für eine Monarchie

Kapitel XVII

Umsturz

Kapitel XVIII

SMS Kaiser Franz Josef I.

Kapitel XIV

Pola – Graz

Kapitel XX

Express

Kapitel XXI

Revolution im Kaffeehaus

Kapitel XXII

Der Reißbrettstaat

Kapitel XXIII

Die Wahrscheinlichkeit des Friedens

Kapitel I

Die Wahrscheinlichkeit des Berges

Schnee gibt’s hier genug, dachte ich als ich an jenem Morgen auf dem Gipfel stand und über die Berge blickte. In früheren Zeiten hätte man sich wohl leicht hinreißen lassen, besonders poetische Worte über die erhabene Dimension und die unendliche Schönheit dieser alpinen Bergmassive zu schreiben, doch im Moment würde man wohl kaum an so etwas denken. Vielmehr wäre man in Sorge, von diversen Kriegsmaterialien getötet zu werden, die zurzeit in allen Variationen im Einsatz waren. Wir schreiben das Jahr 1916 und es herrscht der Krieg, den man später als den Ersten bezeichnen wird. Später werden die Leute auch sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so eine Katastrophe je wieder passieren wird. Ich habe allerdings schon damals gesagt, die Wahrscheinlichkeit kümmert sich nicht darum, was die Leuten sagen. 1939 sollte ich schließlich recht behalten, aber das lag von heute gesehen noch in einiger Ferne.

Ich sollte mir einen Überblick verschaffen, hatten die Leute in Wien gesagt, also bin ich runter gefahren und habe mir die Gegend angesehen. Schönes Fleckchen, nur leider zur falschen Zeit. Der Oberst Kripsl, oder Krupsl, oder wie auch immer er hieß – mit Namen habe ich es nicht so – der gab mir den Feldstecher und schickte mich gleich nach meiner Ankunft auf den Gipfel. Wie die Chancen stehen, hat er mich gefragt. Ich fragte zurück, wofür die Chancen denn stehen sollten. Na, für den Sieg, meinte er. Und ich, für wen? Da hat er böse geknurrt, aber wer solche Fragen stellt, darf sich ja nichts Einleuchtendes erwarten. Der junge Leutnant, der mich auf den Gipfel geführt hatte und nun neben mir stand, war da schon etwas redegewandter, möchte ich meinen. Vor dem Krieg habe er studiert, wie er mir beiläufig erzählte. Ich fragte, wo und er antwortete in Budapest, Mathematik. Ich lachte und meinte, dann könne er ja dem Oberst die Chancen ausrechnen. Wenig später, als wir wieder abstiegen und den Bunker betraten, wollte man natürlich meine Meinung wissen. Vor allem die Offiziere waren ziemlich gespannt bzw. angespannt. In dem kleinen Besprechungsraum boten sie mir Kaffee an, ich lehnte dankend ab, weil die Brühe mir eher nach Dreck aussah. Die ganzen wichtigen Militärs vom Berg waren versammelt und reihten sich um einen Kartentisch. Wichtig mussten sie wohl sein, denn jeder von ihnen machte sich zumindest wichtig. Es entstanden heftige Debatten über dieses und jenes. Etwas Wesentliches wurde nicht gesagt, wie mir schien. Man stritt sich über verschiedene Angriffspläne und welcher nun der bessere sei. Natürlich hielt jeder den eigenen für den besten, ich hörte nur zu. Als jeder seinen Dampf abgelassen hatte und keiner mehr wusste, worum es eigentlich ging, wurde schließlich ich um meine Meinung gefragt. Ich sagte, das Wetter sei schön und man könne bis runter ins Tal sehen. Ob dies meine Meinung sei, fragte man mich dann und ich antwortete, worüber ich denn überhaupt eine Meinung äußern sollte. Na, über die Angriffspläne. Ich antwortete, dann müsse man die Frage auch konkret stellen. Kein Wunder, dass die Kanonen nicht treffen, wenn hier so präzise geschossen wird, wie die Offiziere sich ausdrücken. Die Pläne könne man vergessen sagte ich, woraufhin wieder eine Diskussion losbrach. Was ich denn vorschlagen würde, kam schließlich die Frage. Ich nahm einen Stift und ein Blatt Papier und malte ein paar Berge auf. Dann drehte ich das Blatt um, malte eine gerade Linie auf und fragte dann, wo würde eine Kuh lieber entlang spazieren? Auf den Bergen oder im flachen Tal? Was das Ganze jetzt mit einer Kuh zu tun habe, meinte einer. Sehr viel, sagte ich, denn die Kuh sei in diesem Fall klüger als wir, weil sie unten im Tal grast und wir hier oben hocken. Dann kam endlich mal eine vernünftige Frage. Ob ich es für möglich halten würde, einen Tunnel unter die Italienischen Stellungen zu graben und diese mit Sprengsätzen quasi vom Berg zu sprengen. Ich lachte und meinte, es sei zwar möglich, aber der Erfolg nicht sehr wahrscheinlich. Dann haben sie alle wieder blöde Gesichter gemacht. Ich erklärte, dass es viele Möglichkeiten gäbe und jede könne mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Man sollte besser jene Variante wählen, die am wahrscheinlichsten ist, wenn man sich als Ziel setzt, Erfolg zu haben. Ich nahm die Pistole eines Offiziers und richtete sie auf einen Sandsack. Die Wahrscheinlichkeit wiederum, erklärte ich weiter, würde von vielen Faktoren abhängen, die sich entweder positiv oder negativ auswirken können. Wenn man also fragen würde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wäre, aus fünf Metern die Mitte des Sandsacks zu treffen, so hinge das von verschiedenen Umständen ab. Erstens vom Schützen selbst, dann von der Waffe und schließlich von Umgebungseinflüssen. Würde beispielsweise der Herr Oberst schießen, so wäre die Wahrscheinlichkeit weitaus höher, die Mitte zu treffen, als wenn ich es tun würde, da ich kein geübter Schütze bin. Würde nun also der Herr Oberst schießen, so würde dies die Wahrscheinlichkeit erstmal positiv beeinflussen, allerdings könnte die Waffe Ladehemmungen haben und gar nicht feuern, was davon abhängt, in welchem Zustand sich die Pistole befindet. Nehmen wir an, der Oberst ist ein ausgezeichneter Schütze und die Waffe in einwandfreiem Zustand, selbst dann könnte der Einfluss der Umgebung eine andere Wahrscheinlichkeit ergeben. Wenn er Oberst in völliger Dunkelheit feuern müsste, wäre die Wahrscheinlichkeit, den Sandsack zu treffen, wiederum sehr klein.

Ich legte die Waffe wieder auf den Tisch. Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges hängt also von mehreren Faktoren ab. Worauf ich hinaus wolle, fragte man mich. Ich antwortete, dass jede Offensive von den Bergen aus keinen Erfolg haben werde, da die Wahrscheinlichkeit dagegen spricht. Aber der Mut unserer Soldaten gäbe den Ausschlag, meinte irgendein Hauptmann mit Schnurrbart. Ich gab ihm zu verstehen, dass Mut vom Wissen um die Wahrscheinlichkeit abhängen würde. Ein Handeln gegen die Wahrscheinlichkeit, wider besseres Wissen, sei nicht mutig, sondern dumm. Das hat dann selbst der Hauptmann verstanden. Warum die Wahrscheinlichkeit denn so gering sei, fragte einer der anderen wichtigen Leute. Ich sagte, dass ich nichts von militärischen Taktiken verstehen würde, aber die Wahrscheinlichkeit wäre um vieles höher, wenn man die Italiener einfach umgehen würde, anstatt zu versuchen, Tunnel oder Seilbahnen oder was auch immer zu bauen. Fakt ist, unsere Soldaten sind schlecht ausgerüstet, es hat Minusgrade, was die Beweglichkeit und Effektivität der Männer reduziert, zudem sei durch den Schnee kein schnelles Weiterkommen möglich und die Wahrscheinlichkeit von einer Lawine getötet zu werden, ist ungemein höher, als die, vom Feind erschossen zu werden. Also meine Herren, wenn der Feind nicht einmal die Hauptgefahr darstellt, wie soll dann schon die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges stehen?

Das war dann irgendwie auch jedem einleuchtend. Ich riet, alle Bemühungen auf den Isonzo zu setzen bevor ich mit der Lastenbahn wieder ins Tal gebracht wurde. Gebracht war das richtige Wort, denn gebracht hat es gar nichts.

Im Zug zurück nach Wien traf ich dann einen jungen Leutnant mit einer Kriegsverletzung. Ich fragte, wie das passiert sei und er antwortete, dass ihn der Hund eines Bauern gebissen hatte und es gar keine richtige Kriegswunde sei, alle hätten aber geglaubt, dass ihn eine Granate an der Hand erwischt hätte. Ich meinte, er habe Glück gehabt. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, im Krieg von einem Hund gewissen zu werden und dann nach Hause zu dürfen? Vermutlich nicht sehr hoch, dennoch ist das Unwahrscheinlichere eingetreten. Ich war gewiss nicht einer jener Menschen, die an Glück glaubten, aber ich musste einräumen, dass es diesen Faktor gab – allerdings galt er nur für Individuen. Die letzten Jahre des Krieges war ich viel unterwegs gewesen. Man schickte mich dort hin und dann wieder woanders hin. Das ganze Ausmaß war für die meisten Menschen nicht vorstellbar. Für die Soldaten auf den Bergen existierte der Krieg nur dort. Für die armen Schweine an der Westfront war er nirgendwo sonst und zu Hause konnte man sich nicht vorstellen, wo und wie man an der Front kämpfte. Man sah zwar die Verwundeten, aber man kannte die Geschichte nicht. Später stellte ich einmal fest, dass der Krieg so viele Gesichter hatte, aber niemand kannte sie alle, bis auf mich.

Kapitel II

Für den Kaiser zwei Stück

Zwei Jahre zuvor, als noch Frieden herrschte, wurde ich einmal nach Potsdam eingeladen. Ich sollte vor einem Kollegium einen Vortrag halten, ausgerechnet zur politischen Revolution des neuen 20. Jahrhunderts. Da saßen lauter alte Professoren, Denker und Querdenker, Wichtigtuer und schlichtweg Idioten drinnen und ich dachte mir, was ich diesem verheißungsvollen Publikum nun erzählen sollte. Ich stellte mich hinters Pult und sagte, dass ich es für äußerst unwahrscheinlich halte, dass in Berlin die Bürger durchdrehen werden und Germania halbnackt die Republik ausrufen werde. Vielmehr wäre es wahrscheinlicher, dass der Kaiser durchdrehe und halbnackt die Monarchie an die Wand fahre. Daraufhin hat man mich unter wüsten Beschimpfungen des Landes verwiesen. Was soll’s dachte ich mir, Wien finde ich sowieso schöner. An der Universität lehrte ich seinerzeit Philosophie. Etwas, was man dieser Tage nicht sonderlich schätzte. Technik oder Wirtschaft, das musste man studieren. Aber ein paar Studenten hatte ich doch und so war es mir recht. Im Grunde war ich doch auch nur ein Österreicher, der sich nach Bequemlichkeit in allen Dingen sehnte. Ich habe mich einmal gefragt warum der Österreicher so anders ist, wie z.B. der Preuße, oder der Franzose, oder der Engländer. Die Antwort fand ich beim Kaffee und unseren Nachspeisen. So wie der Engländer den Tee genoss, so genoss der Österreicher den Kaffee, nur öfter und dann viel länger. So im Nachhinein kann man sich kaum mehr vorstellen wie es einmal war. Dieses behütete Leben, das wir alle führten. Alles war sicher, alles war da. Im Grunde hatten wir unsere Arbeit erledigt und die ganze Gesellschaft fühlte sich wie im Rentenalter angekommen. Das Leben war durchorganisiert, vom Hofrat bis zum Dienstmann. Die Früchte des Lebens waren erwirtschaftet worden, nun galt es sie zu genießen. Und das taten die Leute auch. Müßiggang wohin man schaute. Dieser Wohlstand, unglaublich! Als Europäer hatten wir die ganze Welt ausgeplündert und nun am Ende unserer Zeit sahen wir alles als selbstverständlich an und selbstverständlich stand uns dies alles zu. Nur die Jugend war anders. Ich merkte es bei meinen Studenten. Sie hatten allesamt einen inneren Drang, etwas zu leisten, sich etwas aufzubauen, bedeutend zu sein. Sie suchten einen Platz in der Welt, doch da war keiner mehr. Ihre Eltern und Großeltern, die Generationen davor und noch weiter davor hatten bereits die Welt erschaffen. Für Neues war kein Platz mehr, wo denn auch? Die alte Welt war so unverrückbar in Stein gehauen, dass es schien, als könne nur ein Erdbeben sie verrücken. Es war eine schöne Welt. Voll von Glanz und Gloria, von ruhmreicher Geschichte, von Vergnügungen und unermesslichem Wohlstand. Und wir hatten einen Kaiser und das beruhigte uns. Doch wie naiv waren wir, indem wir dachte, es könne auf ewig so sein. Tief drinnen, spürten wir es schon lange, doch wir benebelten unsere Sinne mit Ablenkungen, von denen es dieser Tage reichlich gab. Wir wollten es nicht wahrhaben und so wurden wir schläfrig und unaufmerksam. So muss es auch einst den Römern ergangen sein; gesättigt von ihrem Reichtum, zu träge, abgestumpft, geflüchtet in eine materielle Illusion von Sicherheit. Zwischen Radetzkymarsch und Wienerschnitzel vergisst man nur zu gern, dass die Welt sich ständig verändert. Die jungen Leute spürten es früher, sie waren noch aufgeschlossener, zu jung um vollständig vom System indoktriniert worden zu sein. Sie waren von einer Unruhe erfasst und wussten nicht woher diese kam und als es dann soweit war, fühlten sie endlich gekommen; das reinigende Gewitter.

Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als sie unseren Ferdi erschossen haben, unten bei den Bosniaken. Ich hielt ein Attentat immer für sehr wahrscheinlich. Ich saß im Kaffeehaus am Ring und las das Ganze in der Zeitung. Ich musste lachen. Neben mir saß ein älterer Herr, der offenbar gerade dieselbe Schlagzeile las und dann zu mir meinte, dass die Scheißserben jetzt aber am Arsch seien. Ich erwiderte höflich, dass unsere scheiß Thronfolge nun am Arsch sei. Dann hat er mich angeglotzt, als hätte ich ihm verraten, welche Unterwäsche der Kaiser trägt. Diese alten Monarchisten mochten es gar nicht gern, wenn man nicht hochjubelnd über das Kaisertum sprach. Scheiß Thronfolge, wiederholte er. Ich werde schon sehen, was da kommen wird. Ich antwortete mit ja, das werden wir bestimmt.

Zwei Tage später hat man mich aus dem Lehrsaal geholt. Ein hoher Staatsbeamter und der Rektor. Ich sei zum Beraterstab des Kaisers bestellt worden. Ich fragte, wozu der Kaiser zum Kriegführen einen Philosophieprofessor brauchen würde. Vom Krieg sprach ja noch keiner öffentlich. Zur Krisenbewältigung, meinten die beiden Herren. Ich kam mit, um mir das Ganze Trara anzuhören. In der Hofburg waren wir dann zwanzig Leute, alles renommierte Akademiker, Physiker, Chemiker, ein paar hohe Militärs usw. usw. Der Kaiser hat dann irgendwas zur Begrüßung gemurmelt und ich dachte mir, na Servus. Nicht einmal gescheit grüßen kann er. Zuerst gab’s ein Schnitzel, dann den Wein und anschließend wurde diskutiert. Kluge Reihenfolge, dachte ich. Zuerst wirst gemästet, dann abgefüllt und dann darfst dem Kaiser Ratschläge geben. Ganz wichtig waren natürlich wieder die Herrschaften vom Militär. Unbedingt einen Erstschlag und ein paar Wochen wird’s schon dauern, haben sie gemeint. Mit wie vielen Verlusten zu rechnen ist, hat der Kaiser dann gefragt. Ein paar hundert Mann werden es schon werden. Ich lachte, natürlich nur innerlich. Dann redete einer der Physiker, der offenbar ein Rüstungswerk vertrat, die ganze Zeit vom Einsatz neuer Waffen mit mehr Durchschlagskraft und alle meinten, dass die Serben sowieso keine gescheite Armee hätten. Ich hab’ die ganze Zeit geschwiegen und dem Kaiser ist es offenbar aufgefallen. Zum Grüßen war der alte Sack zu blöd, aber er konnte gut beobachten. Und was meint der Herr Professor der Philosophie? Ich hab’ dann vom Tisch einen Apfel genommen und ihn mit einem Messer geschält. Dann hab’ ich dem Kaiser mein Werk präsentiert und gemeint, so würde der Österreicher einen Apfel essen, mit dem Messer geschält. Ich hab’ dann einen zweiten Apfel genommen und reingebissen. So würde der Serbe einen Apfel essen. Er hat zwar kein Messer, kommt aber auf das gleiche Ergebnis, mit dem Unterschied, dass wir Österreicher zum Schälen mehr Zeit brauchen. Darauf meinte der Kaiser, ob ich der Meinung sei, mit einer Offensive noch zu warten. Ich fragte, ob es denn einen Grund gäbe, gegen Serbien Krieg zu führen. Dann haben alle wieder blöd geschaut. Der Thronfolger ist doch erschossen worden, haben sie dann gesagt. Ich meinte dann, dass der Ferdi in Sarajevo erschossen worden war und das sei in Bosnien und Bosnien sei österreichisch. Ja, aber der Attentäter war ein Serbe, haben sie dann alle geraunt. Und weil der Serbe war, beginnen wir jetzt einen Krieg? Ich sagte, dass ich einmal in der Zeitung gelesen hätte, dass in Paris ein verrückter Amerikaner einen britischen Touristen erschossen habe, der sich später als Sohn eines englischen Herzogs herausstellte. Haben die Briten den Amerikanern deswegen den Krieg erklärt? Aber der Thronfolger sei doch ganz was anderes und außerdem müsse man die Serben sowieso einmal rannehmen, dieses Pack. Ich merkte gleich, dass meine Umschweife im Sinn sowieso nicht erfasst wurden, also sagte ich frei heraus, dass unsere Armee unerfahren, schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet ist. Die Serben hingegen seien kampferprobt und außerdem steht die Wahrscheinlichkeit des Sieges immer auf Seiten des Verteidigers, da dieser erstens das geringere Ziel verfolgt und zweitens motivierter ist. Da nickten sogar die Herren vom Militär anerkennend und dem Kaiser schien es auch gefallen zu haben.

Zum Schluss hat sich Hochwürden bei uns allen bedankt und hat uns heimgeschickt. Bedenkzeit bräuchte er jetzt und er würde es uns wissen lassen, meinte er. Es dauerte dann ja noch ein paar Wochen, bis es mit dem Krieg losging, was den meisten Leuten eh zu lange war. Realisiert hat sowieso niemand etwas, es war eben nicht die Zeit für Realisten.

Ein paar Tage nachdem ich beim Kaiser war, saß ich in der Universitätsbibliothek, da kam einer meiner Studenten auf mich zu und fragte mich, wie man diesen Krieg verhindern könne.

Ein kluger junger Mann, dachte ich. Er wollte den Krieg verhindern, da war er wohl ein Kuriosum seiner Zeit, denn verhindern wollte in diesen Tagen keiner was. Sein Name war übrigens Peter Auersberg-Lohn, ein Sprössling des Kleinadels also. Ich fragte ihn, warum er den Krieg nicht wollte. Da hat er mich zunächst ganz beschämt angeguckt und dann hat er geweint. Er sei kein Feigling und ich solle nicht schlecht von ihm denken, aber er wolle nicht kämpfen müssen, er wolle einfach niemanden töten. Er könne sich ja vom Militärdienst auskaufen, habe ich gesagt, schließlich war seine Familie wohlhabend. Das ginge nicht, meinte er darauf, sein Vater sei Oberst und verlange von ihm, zu kämpfen. Mir tat der Peter leid. Ich sagte ihm, dass die größte Treue, die er seinem Land erweisen könne, immer die Treue zu sich selbst sei. Er solle den Wunsch des Vaters einfach verweigern. Er bedankte sich bei mir und ging frohen Mutes. Wenige Wochen später, als der Krieg bereits ausgebrochen war, erfuhr ich, dass er am ersten Tag an der Front gestorben war. Ich dachte, dass es schon ziemlich unwahrscheinlich sei, gleich am ersten Kriegstag zu sterben, doch auch die Wahrscheinlichkeit sucht sich ihre Opfer. Vom schönsten Sommer aller Zeiten sprach man im Jahr 1914 noch, die folgenden Jahre lobte niemand mehr

Am 20. Juli wurde ich unverhofft noch einmal zum Kaiser bestellt. Es war ein sehr privates Treffen unter vier Augen. Der Monarch empfing mich in Schönbrunn und wir tranken in seinem Arbeitszimmer Kaffee von Julius Meinl. Zwei Stück Zucker für den Kaiser, hieß es und ich durfte mir drei erlauben. Dann hat er mich gefragt, was ich von der Zeit halten würde, in der wir uns befinden. Ich fragte ihn, was er denn genau wissen wolle, schließlich war diese Frage sehr weit gefasst. Es habe ihn bei unserem letzten Treffen sehr gefallen, dass ich ihm ganz offen meine Meinung Kund getan habe und Menschen, die ohne Vorbehalte sagten, was sie dachten, erweckten des Kaisers Vertrauen, meinte er. Dann fragte er mich ganz unverblümt, ob ich als Philosoph die Zeiten als gut oder schlecht empfinden würde. Das käme darauf an, wie man beides definieren würde, sagte ich ihm. Gut oder schlecht seien zwei abstrakte Begriffe, die man immer subjektiv sehen müsse. Ich deutete auf meinen Kaffee und sagte, dass er süß sei, weil ich drei Stück Zucker reingegeben habe. Für mich ist er somit gut, aber ein anderer empfindet ihn vielleicht zu süß. Ich hingegen empfinde ungesüßten Kaffee als geradezu ungenießbar. Der Kaiser hörte mir schweigend zu, das konnte er ohnehin am besten. Ich erläuterte weiter, dass die Zeit, in der wir leben, gewiss süß sei für einige von uns, aber nicht für alle. Die Gesellschaft ist stets im Wandel. Wir leben in einer Zeit voller Hoffnungen und neuer Ideen, die natürlich unsere Gemeinschaft beeinflussen. Im Kaffeehaus werden stets zwei Stück Zucker dazu gereicht, ob ich sie nun verwende oder nicht, aber dieser Umstand lässt den Schluss zu, dass die meisten Menschen unserer Zeit ihren Kaffee süßen. Wäre das Gegenteil der Fall, so würde man den Zucker nicht automatisch anbieten. Der Kaiser nickte, das mit dem Kaffee schien im einleuchtend. Ich sagte weiter, dass sich stets jene Ideen durchsetzen würden, die von der Mehrheit vertreten werden, ob sie nun gut oder schlecht seien. Eine Idee kann gut sein, aber wenn sie niemandem gefällt, wird sie sich nicht durchsetzen, sagte ich. Das verstand der Kaiser dann nicht so ganz. Wie könne die Idee dann gut sein, wenn sie niemandem gefalle? Ich antwortete, dass eben dies immer im Auge des Betrachters liegen würde. Nicht die Idee selbst, sondern das Resultat, zu dem sie führt, wird beurteilt. Nur könne man die Zukunft eben nicht vorhersehen, sagte ich. Eine gute Idee kann deshalb abgelehnt werden, weil sich niemand vorstellen kann, dass daraus auch ein gutes Resultat werden könne. Die Idee selbst ist weder gut noch schlecht. Für die einen ist sie gut, weil auch ein gutes Resultat erwartet wird, für die anderen ist sie schlecht, weil ein schlechtes Resultat erwartet wird. Im Krieg gibt es Gewinner und Verlierer. Beide beginnen den Krieg. Für den Gewinner war es also eine gute Idee, in den Kampf zu ziehen, für den Verlierer war es schlecht, ganz ungeachtet davon, was ursprünglich erwartet wurde. Ein Land kann die Idee haben, Krieg gegen ein anderes Land zu führen, weil es glaubt, dadurch große Eroberungen zu erlangen. Gelingt dies, so wird man den Krieg als gute Idee betrachten. Misslingt es, war es eine schlechte Idee. Der Kaiser schnäuzte sich in sein Stofftaschentuch. Ob ich es für eine gute Idee halten würde, gegen Serbien Krieg zu führen, fragte er mich. Ich stellte die Gegenfrage, was er sich denn davon erwarten würde. Der Kaiser schwieg trotzig. Nach einer Weile stand er auf, ging zum Fenster und blickte nachdenklich hinaus. Dann ging er etwas auf und ab und setzt sich schließlich wieder. Eigentlich erwarte er sich nichts, antwortete er. Ich lachte und meinte, dann könne er es doch gleich bleiben lassen. Daraufhin musste der Kaiser auch lachen. Es war ein dumpfes, inbrünstiges Lachen von einem Mann, der wusste, dass er eigentlich nichts zu lachen hatte. Es war ein ironisches Lachen, das bald verstummte.

Von da an wurde mir klar, dass der Kaiser längst nicht mehr die Zügel in der Hand hatte. Er saß in seiner Prunkkutsche, doch er war nur der Passagier. Die Kutsche lenkten andere für ihn. Wir blickten uns schweigend an und in diesem Moment war diese Tatsache uns beiden klar. Der Kaiser leerte seinen Kaffee und fragte mich, ob es zu erwarten sei, dass Russland in den Krieg einsteigen würde? Ich fragte ihn, warum man dies erwarten könne. Er erläuterte mir das komplizierte Bündnissystem, darauf antwortete ich ihm, dass, wenn dies die Fakten sind, es sehr wahrscheinlich sei. Der Kaiser stieß einen Seufzer aus und schwieg abermals. Sein innerliches Hadern blieb mir nicht verborgen. Seit dem Beginn unseres Gesprächs hatte er sich verändert. Nun wirkte er nicht mehr wie der Kaiser, sondern wie ein alter Mann, der innerlich zerrissen war und nicht wusste, was er machen sollte. Was er nun tun könne, fragte er mich noch und ich sagte, dass er der Kaiser sei und tun müsse, was er für richtig halte. Dann verabschiedeten wir uns im besten Einvernehmen.

Eine Woche später, am 28. Juli 1914 erfolgte schließlich die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Zwei Tage später befahl Russland die Generalmobilmachung.

Kapitel III

So ein schöner Krieg

Serbien muss sterbien!« Das stand an einer Hausmauer und ich dachte mir, dass jetzt sogar die Poeten unter die Soldaten gegangen sein mussten. So ganz kamen die Leute ja nicht klar mit dieser veränderten Situation. Zuerst so ein herrlicher Sommer und jetzt dieser schöne Krieg, hat mir mal meine Nachbarin vorgeschwärmt. Ich dachte, um Himmels Willen. Inzwischen war die Mobilisierung schon voll im Gange. Auf der Universität drehten sie völlig durch. Die ganzen jungen Leute, alle wollten sie zum Krieg. Reihenweise fielen die Vorlesungen aus, weil eh keiner gekommen war. Wegen Musterung geschlossen, stand auf der Tür einer der Lehrsäle. Eine gewisse Magie hatten diese Kriegsvorbereitungen schon, wenn auch eine teuflische. Die Menschen schwärmten in den Illusionen alter Heldentaten. Es hat ja schon so lange keinen anständigen Krieg mehr gegeben, hat einer meiner Kollegen gemeint. Ich fragte ihn, was am Krieg gescheit sein könne? Krieg sei doch etwas Wunderbares für die Jugend, um sich die ersten Sporen zu verdienen, sagte er. Von dieser Art Krieg hätte ich noch nie gehört, antwortete ich ihm und meinte, dass es sich wohl um den so genannten »Modernen Krieg« handeln musste, der in diesen Tagen oft gepredigt wurde. Ums Töten würde es zwar immer noch gehen, sagte ich, aber offenbar habe man die Grausamkeit abgeschafft. Gewiss könne ein Krieg auch grausam sein, postulierte mein verehrter Kollege, aber dieser Krieg wäre da ganz anders, schließlich sei man ja im Recht. Seltsamerweise herrschte in der Monarchie plötzlich ein seltsamer Friede unter den Leuten. Die ganzen Streitigkeiten und die lästigen nationalen Debatten waren auf einmal wie weggespült aus den Köpfen der Menschen.

Ich erinnere mich an einen jungen Studenten im ersten Jahr, der eines Tages zu mir kam. Ich saß in meinem Büro und las ein französisches Buch. Er stammte aus Kroatien und hielt mit seiner Meinung über den Kaiser nie sonderlich weit hinter den Berg. Die Kroaten waren ohnehin etwas angekratzt, da die Ungarn den Ausgleich erzwungen hatten und es ihnen selbst verwehrt blieb. Jedem Volk sein Land und weg mit dem Kaiser, hieß es oft, wenn wir die politische Lage in einer Vorlesung zur Diskussion stellten. An diesem Tag kam er allerdings zu mir und meinte, wie froh er doch sei, meine Vorlesungen besucht zu haben, denn jetzt, wo Krieg herrsche, wäre ihm endlich klar geworden, wie schön die Monarchie doch sei. Es gäbe nun keinen Zweifel mehr, dass die Völker des Reiches zwar keine geeinte Nation aber Brüder in einem großen Staat seien. Der wahre und einzige Feind seien nur die Serben. Ich sagte darauf nichts, es erschein mir ohnehin überflüssig, den jungen Leuten etwas auszureden, dafür gab es einfach zu viele, die ihnen etwas einredeten. Wir verabschiedeten uns und ich wünschte dem jungen Mann viel Glück. Auch ihn habe ich nie wieder gesehen. Warum der Kaiser nicht schon viel früher auf die Idee gekommen war, einen schönen Krieg zu führen, dann hätten die ganzen Nationalisten auch eher aufgehört, sich zu streiten, dachte ich. Jetzt waren auf einmal alle zufrieden, denn wir durften endlich irgendwem den Schädel einschlagen und das war für viele recht praktisch. Als kriegsuntauglich zu gelten war nun auf einmal eine Schande, man wurde geradezu geächtet. Wer jetzt nicht am Kampf teilnimmt, der verspielt seine ganze Zukunft, hat es geheißen. Ich hörte sogar von Leuten, die sich vor fahrende Züge warfen, weil sie untauglich waren und mit dieser Schande nicht leben wollten. Zusehends konnte man beobachten, wie die Leute allmählich verrückter und verrückter wurden. In normalen Zeiten hätte man die ganze Bevölkerung in ein Irrenhaus stecken müssen. Ja, die Leute waren schlichtweg irre! Binnen Wochen wurde alles auf den Krieg ausgerichtet; die Wirtschaft stellte sich um. Eines Morgens ging ich in mein Kaffeehaus und bestellte wie üblich, da verkündete man, dass es erst nächste Woche wieder Kaffee gäbe, weil alles für die Versorgung der Armee eingezogen wurde. Es muss halt schnell gehen, haben sie zur Rechtfertigung gemeint, da müsse eben die Bevölkerung ein paar Tage auch ein wenig verzichten. Ich fragte, wozu man denn so große Mengen Kaffee zum Kriegführen benötigen würde, da hat der Kellner ahnungslos mit den Schultern gezuckt und scherzhaft gemeint, da sehe man, wie viele faule Offiziere wir schon hätten. Das klang einleuchtend. Die Offiziere würden vermutlich am meisten Zeit haben, um Kaffee zu trinken. Ich begnügte mich an diesem Tag mit Gebäck und der Tageszeitung.