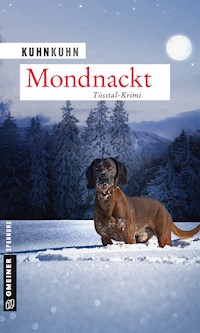

Mondnackt E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Polizist Noldi Oberholzer

- Sprache: Deutsch

Der Mond steht hoch am Himmel, ein Nacktwanderer liegt tot im Schnee und ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Wildberg fängt Feuer. Polizist Arnold Oberholzer wird in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, um den neuen Fall zu übernehmen, trifft eine Katze und fällt auf die Nase. Gegen seinen Willen gerät er in ein immer rasanter werdendes Verwirrspiel um einen selbsternannten Guru, Astrologen und Wahrsager, der viele Feinde hat. Alle trachteten ihm nach dem Leben, doch als er tot ist, will es keiner gewesen sein …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 552

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KuhnKuhn

Mondnackt

Noldi Oberholzers vierter Fall

Zum Buch

Verwirrspiel Der Mond steht hoch am Himmel, ein Nacktwanderer liegt tot im Schnee und ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Wildberg fängt Feuer. Polizist Arnold Oberholzer wird wieder einmal aus dem Schlaf gerissen. Bei der Leiche handelt es sich um den selbsternannten Guru, Astrologen und Wahrsager Eberlein, der eine große Fangemeinde – und zahlreiche Feinde hatte. Eberleins uneheliche Tochter und ihr Angetrauter, seine schwangere Geliebte, deren Mann, der drogenabhängige Sohn und ein Psychologe geben sich alle gegenseitig ein Alibi. Sogar Bayj, die berühmte Spürnase, kann kaum brauchbare Spuren finden. Noldi gerät in ein immer rasanteres Verwirrspiel um den selbsternannten Guru, dem viele nach dem Leben trachteten, doch als er tot ist, will es keiner gewesen sein. Und während die Aufklärung des Falles unmöglich scheint, bangt Oberholzers Familie um ein zu früh geborenes Enkelkind.

Roswitha Kuhn studierte Germanistik und Slawistik in Graz sowie in Zagreb. Neben ihrer Tätigkeit als Bibliothekarin in Graz, Wien und am Tibet-Institut Rikon ist sie schriftstellerisch tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie bis zu seinem Tod 2016 in Rikon und Zürich. Jacques Kuhn absolviert ein Ingenieurstudium in Zürich sowie den USA, führt mit seinem Bruder Henri bis zu dessen Tod und danach 15 Jahre allein das Familienunternehmen Rikon AG. 1968 gründen die Brüder auf Wunsch des XIV. Dalai Lama das Tibet-Institut in Rikon, das einzige tibetisch-buddhistische Kloster im Westen. Nach einer späten Heirat wagen sich KuhnKuhn in die Gefilde der Kriminalliteratur.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Fusslos (2016)

Hasensterben (2015)

Nachsuche (2013)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © MEISTERFOTO / fotolia.com

und © by-studio / fotolia.com

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6048-7

Ähnlichkeiten

Unsere Geschichte ist von Anfang bis Ende frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen und Ereignissen beruhen auf Zufällen und sind nicht beabsichtigt.

Personen

Noldi (Arnold) Oberholzer, Kantonspolizist, 59

Meret, seine Frau, 55

Verena, Tochter, 30

Richard, ihr Mann, 33

Mark, 6, Luis und Lena, Zwillinge, 4, ihre Kinder

Peter, Sohn, 28, in Amerika

Cheryl, seine Freundin, 22

Felizitas, Tochter, 22

Paul, Sohn, 17

Anne, seine Freundin, 18

Hans Hablützel, Wildhüter, 64

Betti, seine Frau, Merets Schwester, 60

Philipp und Karin Lindegger, Eltern von Anne

Leo Eberlein, 59, Opfer

Michael Rübl, sein unehelicher Sohn, 16

Oksana Biller, seine uneheliche Tochter, 30

Boris Biller, ihr Mann, Anwalt, 39

Charlotte Peter, eigentlich Petrowa, ihre Mutter, 55

Albin Landolt, 34, Psychologe, findet den Toten

Cornelius Pikett, 58, selbst ernannter Platzwart auf dem Campingplatz Wildberg

Bastian Grob, 28, Nachbar auf dem Campingplatz

Orgetorix Nünlist, Informatiker, 38

Rosetta Nünlist, 38, seine Frau, beide Anhänger von Eberlein

Gerlinde, genannt Tara, Verehrerin von Eberlein, 26

Gusti Rebsamen, 85, Immobilienmakler

Arthur Zemp, Noldis Chef, Nachfolger von Hans Beer, 44

Remo Studer, Leiter der Abteilung Gewaltkriminalität gegen Leib und Leben, Zürich, 56

Bayj, der bayerische Gebirgsschweißhund, 7

1. Grünmond

Der Mond steht hoch am Himmel, auf der Wiese steht Kantonspolizist Arnold Oberholzer neben seinem kurzen schwarzen Schatten und starrt fassungslos auf einen dunklen Fleck vor sich im Schnee.

Bei der Polizei war ein Notruf eingegangen. Deshalb hatte man Noldi mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Fluchend rappelte er sich auf und gähnte. Meret, seine Frau, wurde nicht richtig wach, sie murmelte etwas und rollte sich in der warmen Mulde, die er hinterlassen hatte, zusammen. Noldi zog ihr die Decke über die nackte Schulter und wankte ins Bad. Er hatte eigentlich frei, doch die Streife, welche den Einsatz hätte übernehmen sollen, war zu einem Einbruch nach Neugrüt gerufen worden und zu allem Übel auf der vereisten steilen Straße auf den Schnurrberg hängen geblieben.

Das könnte ihm auch passieren, denkt Noldi, während er im Schuss das erste steile Stück der Wildbergstrasse nimmt. Bei einem Bremsmanöver würde er vermutlich nicht mehr von der Stelle kommen. Dann müsste er rückwärts hinunter bis zur Hauptstraße rutschen. Kein Vergnügen, wie er aus Erfahrung weiß. Er hat an dem kritischen Punkt schon mit allen möglichen Tricks gewendet, ein Manöver, für welches die Polizei jedem anderen sofort eine saftige Buße aufbrummen würde.

Die Nacht ist glasklar und klirrend kalt. Nachdem die Weihnachten grün waren, hat der Winter im Februar doch noch zugeschlagen. Tagelang fiel Schnee und liegt jetzt als dicke weiße Decke über der Landschaft.

Im Auto ist es kalt wie im Freien. Noldi hat zwar die Heizung auf Hochtouren gedreht, doch warm wird es vermutlich erst, wenn er wieder aussteigen muss. Selber schuld, denkt er. Der Wagen stand tagsüber auf dem Parkplatz hinter der Polizeistation Tösstal, wo Kantonspolizist Arnold Oberholzer Dienst tut. Abends hat er ihn aus Faulheit in der Sunnematt gleich vors Haus statt in die Garage gestellt. Glückerweise ist das Wetter trocken geblieben, sonst hätte er auch Eis von den Scheiben kratzen müssen. Ohne Zwischenfall bewältigt er das steile Stück bis zur Heurüti, einer Wiese, um die sich Tannen wie ein schwarzer Scherenschnitt vom Himmel abheben. Vor drei Tagen war Vollmond und er hat noch nichts an Leuchtkraft eingebüßt. Die Nacht ist so hell, dass man fast im Freien lesen könnte. Als Noldi gleich darauf in den Wald kommt, dringt auch hier das Mondlicht durch die Bäume, und sie werfen ihre langen Schatten über die Straße.

Er fährt am tibetischen Kloster vorbei. Bis auf ein einziges Fenster ist das Haus dunkel. Oben an der Straße steht ein Auto. Ob das einem Mönch gehört, überlegt der Polizist, oder haben sie um diese Zeit noch Besuch. Wieder folgt ein Waldstück, dann liegt nach einer Linkskurve die Hochebene von Wildberg vor ihm. Auf der anderen Seite der Töss gibt es das Gegenstück dazu, die Hochebene von Langenhardt, wo er, Noldi, als Bauernsohn geboren und aufgewachsen ist. Unbewusst nimmt er den Fuß vom Gaspedal. Obwohl er ihn kennt, überwältigt ihn der Anblick jedes Mal aufs Neue. In der Ferne liegt Wildberg, der Ort, in die Landschaft geschmiegt. Kein Fenster ist um diese Zeit noch hell. Sogar die Wirtshausschilder haben sie schon ausgeschaltet. Dafür leuchten die verschneiten Wiesen.

Langsam fährt Noldi weiter, bis er auf dem Feldweg linkerhand ein Auto entdeckt. Darin sitzt, deutlich sichtbar gegen den helleren Hintergrund, eine Gestalt. Das wird der Herr Landolt sein, denkt er, biegt von der Straße ab, stellt sein Auto direkt hinter den anderen Wagen. An dem öffnet sich in dem Moment die Fahrertür. Ein Mann steigt aus, jung, mittelgroß, füllig, ein rundes Gesicht mit Bart. Sehr bleich, soweit Noldi erkennen kann. Aber vielleicht täuscht das Mondlicht.

»Herr Landolt?«, fragt er, um sicherzugehen.

»Ja«, erwidert der andere. »Gott sei Dank sind Sie da. Es ist so unheimlich.«

»Wo ist die Person?«, erkundigt sich Noldi, ohne auf die Äußerung des anderen einzugehen.

»Dort«, deutet der Mann mit dem Arm unbestimmt nach hinten.

»Zeigen Sie mir den Weg?«

»Muss das sein?«, fragt Landolt und schüttelt sich.

Noldi zögert. »Nein«, sagt er schließlich, »lassen Sie nur. Ich kann gut Ihrer Spur nachgehen. Doch dann muss ich Sie um Ihren Ausweis bitten, damit Sie inzwischen nicht verduften. Tut mir leid, das ist Vorschrift. Sie verstehen.«

Landolt nickt unsicher, zieht aber ohne Widerrede seine Brieftasche. Er überreicht Noldi die Identitätskarte, welche dieser für alle Fälle kurz im Schein seiner Taschenlampe kontrolliert. Dann steckt er sie ein und macht sich auf den Weg. Er geht den Fußstapfen im sonst unberührten Schnee nach, derunter seinen Tritten knirscht.

Sie führen zu dem einzigen Baum im Gelände. Noldi leuchtet mit der Taschenlampe und erkennt sofort, was Herrn Landolt hierhergetrieben hat. Direkt neben dem Stamm ist ein gelber Kreis im Schnee. Warum, denkt Noldi misstrauisch, ist der Mann zum Wasserlassen so weit gelaufen. Suchend blickt er sich um. Doch da ist nichts. Erst weiter weg entdeckt er in einer flachen Mulde einen schwarzen Fleck. Da liegt tatsächlich einer. Tot, das ist sicher, denkt der Polizist, denn bei diesen Temperaturen legt sich keiner in den Schnee, um ein Nickerchen zu machen. Er geht vorsichtig näher und glaubt zu träumen. Er reibt sich die Augen, schaut noch einmal hin. Tatsächlich, die Leiche vor ihm ist bis auf die festen Winterstiefel an den Füßen splitterfasernackt. Wie sie da liegt, groß, hager, halb auf die Seite gedreht, mit angezogenen Knien, gleicht sie einem Hampelmann. Nur dass Noldi in seinem Leben noch nie einem nackten Hampelmann begegnet ist. Dazu dieser Mond dort oben, groß, rund und grasgrün.

Der Polizist zieht ein paarmal scharf die Luft ein, atmet sie wieder aus. Dann erst ist er so weit, dass er den Toten genauer ansehen kann. Langsam und gründlich leuchtet er ihn mit der Taschenlampe ab. Auf Distanz sind keine Verletzungen zu erkennen. Das Einzige, was er findet, ist ein Gurt um die Mitte. Schließlich kontrolliert er die Umgebung. Die Fußabdrücke, denen er gefolgt ist, enden in beträchtlichem Abstand. Sonst ist der Schnee unberührt bis auf die Spur zu der Stelle, wo der Mann liegt. Also, denkt Noldi, seine eigene. Er überlegt kurz, nähert sich dann mit einem Satz der reglosen Gestalt, beugt sich vor, legt die Fingerspitzen an den Hals, obwohl er weiß, dem Mann ist nicht mehr zu helfen. Tatsächlich, der Körper ist steifgefroren, das sichtbare Auge geschlossen. Kleine Eiskristalle haben sich an Wimpern, Mund und Nase gehängt.

Der Polizist zückt sein Telefon, ruft in der Zentrale an und bestätigt den Leichenfund. Man bescheidet ihn, vor Ort zu bleiben, bis die Kollegen eintreffen. Auch wenn nichts auf ein Gewaltverbrechen hindeutet, muss bei einem Tod im Freien eine polizeiliche Untersuchung stattfinden. Er wirft einen Blick auf die Leiche. Ob es jemand aus der Gegend ist? Weder Gesicht, so viel er davon sieht, noch Figur kommen ihm bekannt vor. Nachdenklich kehrt er zu Landolt zurück, der noch immer frierend neben seinem Fahrzeug steht.

»Warum haben Sie sich nicht wieder ins Auto gesetzt?«, fragt Noldi.

Der andere zuckt mit den Schultern. »Weiß nicht«, sagt er, »zu nervös.«

Noldi hält ihm seine Wagentür auf. »Kommen Sie.«

Drinnen schaltet er die Zündung ein, um die Heizung in Gang zu bringen.

Er wendet sich an Landolt: »Sie sind zum Wasserlassen so weit weg. Wieso? Ist um diese Nachtzeit doch keiner da, der Sie hätte sehen können.«

»Ha«, sagt der andere, »wollte ich gar nicht. Sie werden lachen, aber da stehe ich, rundherum ist alles weiß und hell, und ich kann nicht. Gegen das eigene Auto pinkeln ging auch nicht. Es ist zu blöd, ich weiß, nur so war es. Da habe ich den Baum entdeckt. Dort bin ich hin.«

»Und dann?«

»Als ich fertig war, ist mir der dunkle Fleck im Schnee aufgefallen.«

»Und Sie haben nachgesehen, was es ist?«

»Ja.«

»Sie haben den Toten nicht berührt?«

»Er ist tot, nicht wahr?«

Noldi nickt.

»Das«, sagt Herr Landolt, der nun etwas munterer wirkt, »habe ich befürchtet. Wie ich ihn dort liegen gesehen habe. Nackt. So was überlebt keiner. Ich bin gar nicht näher hin. Mir war nicht wohl bei dem Anblick. Zu skurril, eine nackte Leiche im Schnee. Habe an meinem Verstand gezweifelt.«

Noldi kann dem Mann das nachfühlen. Er mustert ihn von der Seite. Betrunken wirkt er nicht. Hätte sich sonst auch kaum bei der Polizei gemeldet. Trotzdem fragt er: »Haben Sie Alkohol konsumiert?«

»Ja«, antwortet der andere ohne Zögern. »Zwei Bier. War bei Bekannten in Ehrikon zum Abendessen eingeladen.«

»Bis nach Mitternacht. Da ist es bei zwei Bier geblieben?«

»Wir haben Schach gespielt.«

»Sie wollten wohin, dass Sie da durchgekommen sind?«

»Nach Zürich.«

»Ist aber nicht der nächste Weg.«

»Schon klar. Ich fahre immer über Weisslingen und bei Effretikon auf die Autobahn. Ich wohne in Zürich an der Schaffhauserstrasse. Da ist das der nächste Weg.«

Noldi kommentiert die Erklärung nicht. Schließlich fährt er selbst meist ebenso. Stattdessen zieht er sein Handy heraus, fotografiert die Identitätskarte von Landolt, die er immer noch im Sack hat. Dann schaut er, ob die Aufnahme scharf geworden ist, und gibt dem Mann den Ausweis zurück.

»Jetzt brauche ich noch Ihre genaue Adresse und die Ihrer Freunde in Ehrikon sowie deren Namen. Anschließend können Sie fahren. Höchst wahrscheinlich kommenwir noch einmal auf Sie zu.«

»Und Sie?«, fragt der junge Mann.

»Ich warte hier.«

»Ziemlich trostlos.«

Noldi schaut ihn verwundert an. »Ja, schon. Das ist mein Job.«

Landolt scheint kurz zu überlegen. »Wenn Sie möchten«, sagt er, »warte ich mit Ihnen.«

Jetzt versteht Noldi gar nichts mehr. »Warum wollen Sie das tun?«, fragt er irritiert.

»Damit Sie nicht allein sind.«

Was soll er darauf sagen, denkt der Polizist. Dass es ihm nichts ausmacht? Dass er an solche Situationen gewöhnt ist? Wäre beides gelogen. Es macht ihm etwas aus, ein Toter dort im Schnee. Dass man sich an Leichen nie gewöhnt.

»Fahren Sie ruhig«, sagt er schließlich nur. »Ich komme zurecht.«

»Sicher?« Der andere wirkt erleichtert.

»Sicher.«

»Na dann«, sagt Landolt, steigt in seinen Wagen, lässt den Motor an, und der Polizist setzt sein Auto bis auf die Straße zurück, damit der andere vorbeikommt.

Das Motorengeräusch verstummt und Noldi ist allein mit dem Mond, der unerbittlich weiterwandert, und mit der Leiche, die sich nicht mehr von der Stelle rührt. Erst wartet er im Auto, doch auch dort kriecht ihm schnell die Kälte in den Rücken. Deshalb steigt er wieder aus, stapft ein Stück den Weg entlang. Er zieht den Hals ein, bohrt die Fäuste in die Jackentaschen. Früher war er nicht so kälteempfindlich. Das ist das Alter, denkt er, und zum ersten Mal überlegt er, wie lange es noch bis zur Rente dauert. Pauli, sein Jüngster, der schon als Kind immer Kriminalist werden wollte, ist 17. Das heißt, in einem Jahr hat er das Mindestalter für einen Eintritt bei der Polizei erreicht. Er, Noldi, sagte stets, wenn sein Sohn so weit wäre, würde er sich pensionieren lassen. Das war als Scherz gemeint, doch jetzt könnte es bald Ernst sein. Dabei ist er mit Leib und Seele Polizist. War es immer, daran hat sich nichts geändert. Doch etwas ist anders geworden. Aber was? Er grübelt darüber nach, während er den Weg vom Auto zum Birnbaum marschiert. Dann geht er noch einmal in seiner eigenen Spur zu dem Toten. Wieder leuchtet er mit der Taschenlampe die Umgebung ab. Die Schneedecke bleibt auch bei der neuerlichen Prüfung unversehrt. Noldi ist kalt, er beschließt, doch im Auto zu warten. Als er dann hinter dem Lenkrad sitzt, fällt ihm ein, er könne die Wartezeit nützen, um auf dem Handy eine Google-Suche nach diesem Herrn Landolt zu starten. Er wird schnell fündig. Albin Landolt ist Psychologe, der eine eigene Website betreibt. Er bietet eine ganze Palette von Therapien an, unter denen Noldi sich beim besten Willen nichts vorstellen kann. Außerdem gibt es über ihn einen Zeitungsbericht, in dem steht, dass er im Auftrag der Stadt die Betreuung jugendlicher Straftäter übernommen habe. Noldi beginnt zu lesen, dann hört er von fern Motorengeräusch, zwei Scheinwerferkegel tasten über die Wiesen. Er schaltet das Fernlicht als Wegweiser ein. Wie erwartet, hält bald darauf ein Wagen an der Abzweigung. Noldi geht zu ihm hin. Als der Mann das Seitenfenster herunterlässt, sieht er, es ist nicht der alte Doktor. Mit dem hier hat er nicht oft zusammengearbeitet. Er winkt ihn weiter den Weg hinauf, damit auch die anderen Autos Platz haben. Erfahrungsgemäß kommen sie jeder im eigenen Wagen. Noch während der Arzt seine Tasche aus dem Auto holt, erscheint als Nächstes ein Polizeioffizier, der sich als Ralf Besser vorstellt. Die Begrüßung fällt knapp und professionell aus. Sogar die gutmütigen Witze auf seine Kosten fehlen. Meist wird Noldi von den Winterthurern, die sich für etwas Besonderes halten, gehänselt. »Tösstaler«, fragen sie grinsend, »ist das der Onkel vom Neandertaler?«

Kapo Besser teilt ihnen mit, der Staatsanwalt werde nicht erscheinen, wolle aber informiert werden. Dem, denkt Noldi innerlich grinsend, ist es viel zu kalt.

Bis der Forensiker eintrifft, nützt Noldi die Zeit für einen kurzen Bericht. Endlich hält auch der vierte Wagen an der Einmündung zum Feldweg. Noldi hilft dem Kollegen von der Spurensicherung, sein Equipment an den anderen Autos vorbeizumanövrieren, und führt dann alle zum Fundort der Leiche. Es ist bitterkalt. Frierend treten sie von einem Fuß auf den anderen, während der Techniker die Scheinwerfer aufstellt. Das Absperrband spart er sich, da es weit und breit im Schnee keine andere Spur als die des Toten gibt. Dann fotografiert er die Leiche und ihre Umgebung von allen Seiten. Erst nachdem er damit fertig ist, kann der Doktor mit seiner Arbeit beginnen. Er untersucht den reglosen Körper Stück für Stück, stellt aber genauso wenig wie Noldi Merkmale äußerer Gewalteinwirkung fest. Sorgfältig tastet er den Kopf ab, ohne die geringste Verletzung zu finden. Er richtet sich mühsam wieder auf, drückt die Hand ins Kreuz.

»Wie lang liegt er schon da?«, fragt Besser hinter ihm.

»Schwer zu sagen«, antwortet der Doktor. »Er ist bereits durchgefroren. Andererseits dauert das bei dieser Kälte nicht besonders lang.«

»Sicher war er so nicht bei Tag unterwegs«, wirft Noldi ein.

»Kaum«, stimmt der Doktor ihm zu.

»Er kann schon eine Weile hier liegen«, schaltet sich der Kollege von der Spurensicherung ein. »In dieser Senke findet ihn keiner, wenn er nicht direkt daran vorbeikommt.«

»Herzversagen?«, erkundigt sich Besser.

»Möglich«, antwortet der Doktor, »aber dafür ist er eigentlich zu gut in Schuss.«

»Der und gut in Schuss«, sagt der Forensiker.

»Doch, doch, auch wenn er so dürr wirkt. Der ist zäh. Und er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Das ist ein Nacktwanderer.«

Noldi stutzt. Er weiß, die gibt es. Aber in seinem Revier hat er noch nie davon gehört. Nicht, dass es im Tösstal keine Spinner gibt. Im Gegenteil, dieses abgeschiedene Gebiet hat viele angezogen, vor allem solche, die auf der Flucht vor der Obrigkeit waren. So haben sich in den Kalksteinhöhlen der Talhänge zum Beispiel die Wiedertäufer eingenistet. Aber auch andere politisch Verfolgte sind früher aus der Stadt hierher aufs Land gezogen.

Der Doktor beugt sich noch einmal über die Leiche. »Hoppla«, sagt er, »was haben wir da?« Er deutet mit dem Finger neben die Achselhöhle des toten Mannes.

Der Forensiker fokussiert den Scheinwerfer, und in seinem Licht wird eine kleine dunkle Scheibe sichtbar, die an einer dünnen Kette vom Hals hängt.

»Eindeutig ein Amulett«, stellt der Doktor fest.

Besser will sehen, was darauf ist.

»Ein Kreuz in einem Kreis«, sagt Noldi.

»Aber kein gewöhnliches Kreuz«, wirft der Doktor ein, »da ist oben ein kürzerer und unten ein schräger Querbalken.«

»Orthodox vielleicht«, mutmaßt der Kapo.

»Ein Stündeler«, sagt Noldi langsam.

»Sieht ganz so aus«, meint der Forensiker. »Und weit und breit keine andere Spur als seine eigene.«

»Drehen wir ihn um«, schlägt der Doktor vor. »Ich will sehen, ob er irgendwo doch eine Verletzung hat.«

»Ist er nicht angefroren?«, erkundigt sich Besser.

»Kaum. Ist mir noch nie passiert, dass eine Leiche im Schnee richtig angefroren wäre.«

Zu viert heben sie den Toten an und drehen ihn um. An den Stellen, wo die Haut den Untergrund berührt hat, klebt Schnee. Der Forensiker fotografiert. Dann stellt der Doktor fest, dass auch die andere Seite des Körpers unversehrt ist. »Der Mann muss gemerkt haben«, meint er nachdenklich, »etwas stimmt nicht mit ihm, wollte sich hinsetzen. Oder er bekam plötzlich einen Krampf.«

Das leuchtet Noldi ein. Er betrachtet den Toten. Es handelt sich um einen Mann gegen die 60. Er hat ein langes, hageres Gesicht mit tiefen Falten um den Mund und auf der Stirn sowie einen Zweitagebart. Die Lippen schimmern blau unter den Schneekristallen. Keiner aus der Gegend, denkt Noldi. Aber irgendwie muss er hierhergekommen sein. Sicherlich nicht nackt. Da fällt ihm das Auto vor dem Kloster ein.

»Moment«, sagt er, »mal schauen, ob er wenigstens einen Autoschlüssel bei sich hat.« Er versucht, den Gurt von der Leiche zu lösen, hat damit aber kein Glück.

»Schneide ihn einfach ab«, schlägt der Doktor vor.

Noldi schaut fragend zum Kollegen von der Forensik. Er ist nicht sicher, ob er auf diese Weise womöglich Beweismittel vernichtet. Doch der nickt. »Was bleibt uns anderes übrig.«

Noldi zieht sein Taschenmesser und versucht, den Gurt auseinanderzuschneiden. Es ist keine leichte Arbeit, aber zum Glück ist sein Messer scharf. Er säbelt heftig hin und her, um Wärme zu erzeugen. Endlich kann er das Futteral vom Gurt ziehen und schaut, ob ein Autoschlüssel in der Lederhülle steckt. Doch da ist nichts außer einer kleinen Thermosflasche. Noldi reicht sie dem Doktor, der sie zu öffnen versucht. Der Verschluss ist, wie alles an der Leiche, gefroren.

»Kommt ins Labor«, ordnet er an. »Irgendwie gefällt mir die Sache nicht, auch wenn es nicht nach einem gewaltsamen Tod aussieht.«

Der Kollege von der Spurensicherung steckt Flasche samt Hülle in einen Plastiksack und legt das Beweisstück ein wenig abseits in den Schnee.

»Kein Kampf, kein Schuss, nichts«, sagt der Kapo hoffnungsvoll. »Wahrscheinlich doch ein Herzinfarkt. Was meinen Sie, Doktor?«

Der Arzt schaut einen Augenblick auf den reglosen Körper hinunter, dann schüttelt er den Kopf. »Leider kann ich mir, solange er gefroren ist, weder Augen noch die Mundhöhle anschauen. Aber sollte es kein natürlicher Todesfall sein, kommt nur Gift infrage.«

»Das wissen wir, wenn Sie ihn auf dem Tisch in der Rechtsmedizin haben«, meint Besser.

»Und das ist nicht sicher. Wenn er schon länger hier liegt, könnte es schwierig werden, bestimmte Gifte nachzuweisen.«

Darauf herrscht Schweigen, bis Noldi fragt: »Soll ich den Leichenwagen anfordern?«

»Das wäre gut«, antwortet der Kapo.

Polizist Oberholzer ruft das Bestattungsunternehmen an, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeiten. Während er drauf wartet, dass sich dort jemand meldet, denkt er wieder an das Auto vor dem Kloster. Er gibt den Auftrag durch und wendet sich dann an die anderen. »Braucht ihr mich noch?«

Statt einer Antwort fragt der Arzt zurück: »Wo willst du hin? Nach Hause ins Bett?«

»Würde ich gern. Aber vorher muss ich etwas kontrollieren. Ich will wissen,woher seine Spur kommt, und schauen, ob ich unterwegs etwas finde, was uns weiterhilft.«

»Wenn wir auf diese Weise seine Identität feststellen könnten, wäre das hilfreich«, meint Ralf Besser. »Dann müssten wir nicht warten, bis er als vermisst gemeldet wird.«

»Gut«, sagt Noldi, »ihr bleibt auf jeden Fall hier, bis der Bestatter kommt. Dann bin ich längst zurück.«

»Da komme ich mit«, meldet sich der Forensiker. »Hätten wir auf jeden Fall noch machen müssen.«

Noldi und er schnappen sich je eine Taschenlampe, winken den anderen und marschieren los. Sie folgen der Spur des Toten seitlich in gebührendem Abstand, um sie nicht zu zerstören. Erst führt sie ein kurzes Stück über die Wiese. Die Tritte wirken ungleichmäßig, als wäre der Mann nicht sicher auf den Beinen gewesen. An einer Stelle scheint er angehalten zu haben. Von dort an führt die Spur gleichmäßig in einem großen Bogen zum Waldrand. Unter den ersten Bäumen halten sie an. Man kann die Fußtritte nicht mehr erkennen, denn hier liegt kein Schnee. Langsam bewegt der Forensiker die Lampe hin und her, ob er etwas anderes findet, was den Weg des Toten markiert. Doch es gibt keine geknickten Äste und der Waldboden ist zu hart für irgendwelche Abdrücke. »Da unten«, sagt Noldi, »verläuft irgendwo eine Forststraße.« Auf ihr ist er mit der Familie an heißen Sommertagen gern gewandert, denn es ist schattig und angenehm kühl. Sie windet sich endlos den Hang entlang und man gewinnt den Eindruck, man sei ab der Welt. Dabei führt sie nur von der Wildbergstrasse oberhalb des Klosters bis zur Kantonsstraße Richtung Turbenthal. »Dort«, setzt er als Erklärung für den Kollegen hinzu, »siehst du in so einer Nacht genug. Und hier oben ist es beinahe taghell.«

»Der hat eine Vollmondwanderung gemacht«, sagt der andere langsam.

»Das heißt«, rechnet Noldi nach, »er liegt seit drei Tagen hier.«

Der Kollege wischt mit dem Handrücken einen Nasentropfen ab und nickt.

Frierend stehen sie im Dunkel unter den Bäumen. Da und dort fällt ein Mondstrahl durch die Zweige und erhellt einen Fleck kahler Erde, einen Stamm, einen Stein. Draußen liegt die Wiese im vollen Licht.

»Das hat keinen Sinn«, stellt Noldi endlich fest, »kehren wir um.«

Der andere ist sofort einverstanden, und sie stapfen einträchtig in ihrer eigenen Spur zurück.

Noldi denkt, morgen wird er seinen Sohn Pauli mit Bayj hierherschleppen. Der bayerische Gebirgsschweißhund seines Schwagers Hans Hablützel ist eine berühmte Spürnase. Der findet die Fährte sicher auch im Wald. Er behält seinen Entschluss jedoch für sich, denkt, man muss nicht alles gleich an die große Glocke hängen.

Sobald sie wieder bei den anderen sind, sagt der Forensiker bedauernd: »Viel haben wir nicht gefunden. Nur eines, die Spur wirkt unregelmäßig. Einmal scheint er angehalten zu haben. Da ist der Schnee stark niedergetreten. Und er war allein. Es gab keinen Kampf und auch sonst nichts. Die Schneedecke ist, abgesehen von seinen Tritten, unberührt.«

»Möglicherweise«, mutmaßt der Doktor, »war ihm nicht gut und er hat eine kurze Verschnaufpause eingelegt. Dabei musste er auf der Stelle treten, um nicht auszukühlen.«

»Hinsetzen«, kommentiert Besser, »hat er sich kaum können. Sonst hätte er sich den Hintern erfroren.«

Die anderen grinsen unterdrückt.

»Vielleicht«, meint der Doktor plötzlich, »hat er eine Art Vollmondtanz aufgeführt.«

Noldi muss wieder grinsen, dann sagt er: »Mir ist auf der Fahrt herauf beim Tibeter-Kloster ein Auto aufgefallen. Könnte eventuell dem Toten gehören. Was meint ihr? Irgendwo muss er seine Sachen gelassen haben. Übrigens, habt ihr bemerkt, er hat keine Taschenlampe dabei.«

»Nein«, antwortet der Kollege von der Spurensicherung verblüfft. »Du hast recht. Er kann nur irgendwo unterwegs gewesen sein, wo er kein Licht braucht.«

»Und sich gut auskennt«, ergänzt Noldi. Dann schweigen sie, bis Besser verkündet, er müsse den Staatsanwalt informieren. Er zückt sein Handy und geht ein paar Schritte zur Seite. Der Doktor wirft den beiden anderen einen Blick zu. Sie hören Besser reden, verstehen aber in der Entfernung nicht, was er sagt. Schließlich horcht er eine Weile und verabschiedet sich. Er kommt zu ihnen zurück, teilt ihnen mit, der Staatsanwalt sei mit ihrem Vorgehen einverstanden und habe eine Obduktion der Leiche angeordnet.

Wieder schweigen sie, bis der Forensiker erklärt: »Dann packe ich jetzt zusammen.«

Sie helfen dem Kollegen mit seinen Utensilien, tragen alles zum Auto und verstauen es. Nachdem er abgefahren ist, fragt Noldi den frierenden Rest: »Wollen wir uns in mein Auto setzen? Dort ist es nicht so kalt.«

»Gute Idee«, sagt Besser. »Aber einer muss bei der Leiche bleiben.«

Noldi seufzt innerlich. Das, denkt er resigniert, bin sicher ich.

Zu seiner Überraschung erklärt der Kapo: »Wir wechseln ab. So lange kann es nicht dauern, bis der Bestatter kommt. Ich übernehme die erste Viertelstunde.«

Noldi und der Doktor stapfen zu den Autos zurück. Letzterer zieht aus der Brusttasche seiner Jacke einen Flachmann. »Wie wäre es?«, fragt er.

Noldi trinkt, reicht dem anderen die Flasche, wartet, bis er sie wieder abgesetzt hat, dann sagt er: »Gib her, ich bringe ihm auch einen Schluck. Der Kollege wird froh sein, wenn er in der Kälte herumsteht.«

»Sei da nicht so sicher«, brummt der Doktor, erhebt aber keinen weiteren Einwand.

Noldi geht den inzwischen stark ausgetretenen Pfad im Schnee zurück. Besser springt dort, wo sie ihn verlassen haben, von einem Fuß auf den anderen, um sich warmzuhalten. Ohne Kommentar hält Noldi ihm den Flachmann unter die Nase. Der andere fährt erst zurück und Noldi denkt, jetzt wird er gleich meckern von wegen Alkohol im Dienst. Doch Besser greift mit einem kleinen Auflachen nach der Flasche, nimmt einen tüchtigen Zug und schüttelt sich.

»Saukalt heute«, sagt er.

»Ja«, antwortet Noldi. Er schaut auf den nackten Toten im Schnee.

Von fern hören sie Motorengeräusch. »Der Bestatter«, sagt Besser hoffnungsvoll.

Er ist es wirklich, allerdings nicht der Chef persönlich. Der ist lieber im warmen Bett geblieben. Im Gegensatz zu sonst, wo sie zu zweit sind, hat er nur einen Gehilfen geschickt, einen Studenten, der den Job macht, weil er ein wenig dazuverdienen möchte. Er ist willig, aber völlig unerfahren, weiß nicht, was auf ihn zukommt. Energisch holt er den Blechsarg aus dem Auto und schleift ihn über den Schnee.

Das wird etwas, denkt Noldi erschrocken. Der Student, der in seinem dünnen Anorak und den Halbschuhen schlotternd neben dem Toten steht, sagt auch schon: »Was machen wir? Den bekommen wir so nie hinein.«

Die Leiche ist stocksteif gefroren und stark verkrümmt. Trotzdem heben sie ihn gemeinsam an, versuchen, ihn irgendwie in den Sarg zu bringen. Sie ziehen und zerren und drücken.

»Keine Chance«, erklärt der Doktor. »Wir müssten ihm Arme und Beine brechen.«

Der Student fährt auf. »Nein!«, sagt er entsetzt.

»Was dann?«, erkundigt sich Besser.

»Wir lassen den Sarg offen«, erklärt der junge Mann.

Der Kapo ist nicht überzeugt. »Wenn Sie meinen«, brummt er.

Sie tragen den Sarg zum Auto des Bestatters. Noldi holt aus seinem Wagen eine Schnur. Damit versucht er, den Deckel notdürftig festzubinden, doch auch damit haben sie keinen Erfolg. Die Leiche ist zu sperrig. Deshalb schieben sie schließlich den offenen Sarg auf die Ladefläche, legen den Deckel daneben. Im letzten Moment bringt Noldi den Plastiksack mit der Thermosflasche.

»Die gehört in die Spurensicherung«, stellt Besser fest. Daraufhin herrscht Schweigen, bis endlich der Doktor sagt: »Sie können sie den Leuten in der Rechtsmedizin geben, die wissen, was damit zu tun ist.«

Das verspricht der junge Mann.

Noldi schaut zu Besser. Der nickt. Sie haben alle genug. Seit Stunden stehen sie in dieser Affenkälte. Erleichtert legt Noldi den Plastiksack neben den Sarg.

»Aber nicht vergessen«, mahnt der Doktor.

»Bestimmt nicht, versprochen.« Der Student schlägt die hintere Tür zu, springt ins Auto und fährt mit aufjaulendem Motor davon.

Alle drei schauen sie den Rücklichtern des Wagens nach, bis sie verschwunden sind. Sie haben kein gutes Gefühl.

Noldi verabschiedet sich von Arzt und Polizeioffizier. Er will auf dem Heimweg einen Blick in das Auto beim Tibet-Institut werfen. Immerhin ist er so vorsichtig, dass er, ehe er sich am Schloss zu schaffen macht, mit seiner Taschenlampe ins Innere des Wagens leuchtet. Soviel er in dem schmalen Lichtstrahl erkennt, hängt vom Rückspiegel ein tibetischer Rosenkranz und auf den Sitzen liegen kleine tibetische Teppiche. Das Auto von einem Mönch, denkt er. In dem Moment zündet vom Kloster her ein anderes, wesentlich stärkeres Licht direkt auf seinen Hinterkopf. Noldi lässt vor Schreck beinahe die Lampe fallen und sieht zu, dass er weiterkommt. Er rast mit verbotener Geschwindigkeit die Wildbergstrasse hinunter und drosselt das Tempo erst an der Einmündung zur Neschwilerstrasse. Als er keine Minute später aufatmend vor seinem Haus aus dem Auto klettert, geht es gegen halb fünf. War ein eher kurzer Einsatz, denkt er, der Doktor konnte mit dem Eiszapfen nicht viel anfangen, Spuren gab es keine, die hätte man eindeutig gesehen. Blieb nur das Warten, und auch das hielt sich in Grenzen. So hat er, da es im Winter lange dunkel ist, noch ein Stück Nacht vor sich. Kurz überlegt er, gleich ins Bett zu kriechen, entscheidet sich dann doch dagegen, weil er seiner Frau den Schock ersparen will, dass er sich so kalt, wie er ist, zu ihr legt. Er geht unter die Dusche, stellt das Wasser auf heiß und wartet, bis er krebsrot ist und vor Hitze dampft. Dann erst schleicht er leise ins Schlafzimmer. Meret richtet sich sofort auf, sobald sie ihn hört.

»Noldi«, sagt sie.

»Du bist wach?«

»Ist so leer ohne dich.«

Das sind neue Töne. Wenn er früher nachts zu einem Einsatz gerufen wurde, was nicht selten vorkam, schlief Meret weiter, felsenfest überzeugt, ihr Mann werde heil zu ihr zurückkehren. Ihr bedingungsloser Glaube hatte ihm tatsächlich einen Hauch Unsterblichkeit verliehen. Bis zu dem Augenblick, in dem ein Schuss aus dem Hinterhalt seinen Kopf durch einen Glücksfall verfehlt und nur seinen Arm gestreift hatte. Seither ist seine Frau ängstlich geworden und er unsicher. Beide würden das um nichts in der Welt zugeben und noch viel weniger miteinander darüber reden. Aber sie wissen auch so um die Sterblichkeit des anderen. Das hat sie in den letzten Jahren fester zusammengeschweißt.

Jetzt kriecht Noldi eilig zu Meret unter die Decke, rückt so nah wie möglich an sie heran. Sie legt ihren Arm um ihn. »Und?«

»Eine Frostleiche.«

»Schlimm?«, fragt sie vorsichtig.

»Splitterfasernackt.«

Seine Frau kichert ungläubig. »Ist nicht wahr.«

»Doch. Ein Nacktwanderer.«

Mehr sagt er nicht, muss er auch nicht. Meret weiß, dass er von sich aus zu erzählen beginnt, wenn er so weit ist.

»Hast du heute früh Schule?«, fragt er nach einer Weile, während er seine Nase in ihr Haar steckt.

»Nein«, antwortet sie, »heute nicht.«

Nachdem Meret wieder eingeschlafen ist, liegt er noch eine Weile wach. Er sieht den grünen Mond vor sich, in seinem Schein die grotesk verdrehte Leiche, von der er inständig hofft, dass sie ihm nie mehr begegnet. Und ahnt nicht, während er langsam in den wohlverdienten Schlummer sinkt, welche Gewitterwolken sich über ihm zusammenziehen.

2. Such, Bayj, such!

Trotzdem sich Noldi sagt, der Fall sei für ihn erledigt, überredet er am nächsten Tag seinen jüngeren Sohn, mit Bayj nach Wildberg zu fahren. Der 17-jährige Pauli begleitet seinen Vater noch so gern. Für ihn geht es dabei in erster Linie um den bayerischen Hochgebirgsschweißhund. Er gehört seinem Onkel Hans Hablützel, dem Jagdaufseher im Revier Turbenthal, und ist seit Kindertagen Paulis bester Freund.

Bayj beginnt, sobald Pauli im Hof seines Onkels aus dem Auto steigt, vor Freude zu jaulen und gegen das Gitter des Zwingers zu springen. Während der Junge ihn herauslässt, geht Noldi zur Haustür. Noch bevor er läuten kann, kommt ihm Betti, Hablützels Frau, entgegen. Sie ist Merets ältere Schwester. Ihre Ehe war lange Jahre schwierig, da Hablützel es nur schlecht ertrug, dass seine Frau die Klügere von ihnen beiden war. Als er bei der Nachsuche nach einem verwundeten Reh im Neubrunner-Wald eine weibliche Leiche entdeckte, war ihm der Schreck eingefahren und hat ihn seiner Frau gegenüber geradezu mild gestimmt. Dass Noldi diesen Fall schließlich trotz aller Widrigkeiten, die sich ihm in den Weg stellten, lösen konnte, war zu einem beträchtlichen Teil Pauli und Bayj zu verdanken.

»Hallo, Noldi«, sagt Betti jetzt erfreut, »was für eine Überraschung. Leider ist Hans nicht zu Hause. Aber komm herein, willst du einen Kaffee?«

»Ausnahmsweise nicht«, antwortet Noldi. »Wir würden Bayj gern mitnehmen. Ich muss etwas überprüfen. Wir bringen ihn bestimmt bald wieder. Dann wäre ein Kaffee wunderbar.«

»Gut«, sagt sie, »bis dahin ist Hans sicher zurück.«

Bayj rast währenddessen wie verrückt im Hof herum, weil er merkt, dass es auf ein Abenteuer geht.

Allerdings ist dieses schon vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Die drei fahren von Turbenthal die weiten Schwünge der Straße nach Wildberg hinauf. Dort nehmen sie rechts die erste Abzweigung nach Rikon. Der Tag ist sonnig, aber kalt, und auf den Wiesen glitzert der Schnee. Noldi berichtet seinem Sohn kurz, worum es geht, und auch, dass es sich eher um persönliche Neugier als einen amtlichen Auftrag handelt, wenn er herausfinden will, von wo der Tote, nackt wie er war, auf die Wiese gelangt ist.

Pauli hört aufmerksam zu. Auch Bayj spitzt die Ohren. Er ist ein Hund, der denkt, und so überlegt er, womit er die Spur aufnehmen soll, denn im Auto ist kein Geruch, den er nicht kennt. Genau das stellt sich auch bald als Problem heraus.

Sie biegen auf den Feldweg ein, an dem Noldi erst vor ein paar Stunden gehalten hat. Man sieht die verschiedenen Reifenspuren der vorigen Nacht noch im Schnee. Einige Meter vor dem Birnbaum steigen sie aus. Pauli leint den Hund an. »Das wird schwierig«, sagt er, »wenn du nichts hast, von dem Bayj den Geruch aufnehmen könnte.«

»Wir können es an der Stelle versuchen, wo er gelegen ist«, schlägt Noldi vor. »Sonst habe ich nichts. Der Mann war nackt.«

»Mitten in der Nacht bei minus 15 Grad?«, wundert sich Pauli. »Der muss verrückt gewesen sein. Vermutlich hat ihn die Kälte umgebracht.«

»Kann sein«, stimmt sein Vater zu.

Der Hund drängt mit der Nase am Boden Richtung Birnbaum.

»Stopp«, sagt Noldi, »wir müssen ein Stück weiter.«

Pauli führt den Hund und lässt ihn an der Stelle, wo der Tote gelegen hat, Witterung aufnehmen. Doch Bayj ist völlig desinteressiert.

»Da gibt es nichts«, sagt Pauli schließlich. »Viel zu kalt.«

Noldi seufzt. »Gehen wir seinen Tritten nach zum Waldrand. Vielleicht finden wir unterwegs etwas.«

Der Hund zieht an der Leine wieder heftig Richtung Birnbaum. Dort schnüffelt er an Landolts Pisse.

»Das«, meint Noldi lachend, »bringt nichts. Die stammt von dem Mann, der den Leichenfund gemeldet hat. Er ist noch recht lebendig.«

Langsam folgt er seinem Sohn und dem Hund, mustert die Spur des Toten vom Auffindungsort der Leiche Richtung Waldrand. Niemand hat sie inzwischen gekreuzt oder zerstört.

Bereits unter den ersten Bäumen gibt Bayj Laut.

»So etwas«, sagt Noldi verdutzt. »Hat er da die Witterung von Landolt aufgenommen?«

»Ist das der, der gegen den Baum gepinkelt hat?«, erkundigt sich Pauli.

»Klar«, antwortet sein Vater. »Das hat Bayj gerochen. Aber wie ist der Kerl hierhergekommen? Auf der Wiese gibt es weit und breit keine einzige Spur außer von der Frostleiche.«

»Komisch«, sagt Pauli langsam. »Kann es sein, dass jemand ganz genau in seiner Spur gegangen ist?«

»Kaum. Das würde man merken.«

»Oder ist die Frostleiche in einer älteren Spur gegangen?«

»Glaube ich auch nicht«, antwortet Noldi nach kurzer Überlegung. »Stell dir vor, es ist Nacht. Auch wenn der Mond scheint. Nicht einfach, dass man eine alte Spur so perfekt trifft.«

»Dann«, folgert Pauli, »muss er schon früher hier gewesen sein.«

»Aber was hätte er dort gemacht?«

»Komm, schauen wir, ob Bayj sonst noch etwas findet«, schlägt Pauli vor, der jetzt in Fahrt kommt.

Sie gehen mit dem Hund ein paar Schritte in den Wald. Doch hier reagiert Bayj nicht mehr.

»Da ist nichts«, sagt Pauli entmutigt.

Sie bewegen sich ein Stück parallel zum Waldrand hin und her, ohne Erfolg.

Pauli seufzt. »Wie kann Bayj etwas finden, wenn er nicht weiß, wonach er suchen soll.«

»Stimmt«, pflichtet ihm sein Vater bei und bleibt stehen. Er hat genug. Er denkt, wenn schon. Sollen die anderen sich darum kümmern. Ihn geht die Sache nichts an. »Komm«, sagt er zu seinem Sohn, »wir brechen ab.«

Während sie den Hang wieder hochsteigen, bemerkt Pauli: »Übrigens, in der Vollmondnacht hat es auf dem Campingplatz Wildberg gebrannt. Ein Wohnwagen.«

Noldi schaut seinen Sohn von der Seite an. »Woher weißt du das?«

»Hat mir einer in der Pfanni erzählt. Der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.«

Noldi überlegt, wieso er in der Polizeistation nichts davon gehört hat. In dem Moment sieht er weiter unten etwas durch die Bäume blitzen. Himmelblau.

»Heimatland«, sagt er konsterniert.

»Was ist?« Pauli hält den Hund zurück.

»Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Frostleiche hierhergekommen ist.«

»Sag schon«, drängt sein Sohn.

»Siehst du dort unten den hellblauen Fleck im Wald? Ich wette, das ist sein Auto.«

Sie klettern eilig den steilen Hang ganz hinunter und stehen bald darauf vor einem alten hellblauen Jaguar. Während Bayj eingehend die Reifen beschnüffelt und Noldi sein Handy hervorholt, macht sich Pauli an der Tür zu schaffen. Er hat sie offen, bevor sein Vater die Halterabfrage auch nur starten kann.

»Pauli«, sagt er entsetzt, »du hast das Auto aufgebrochen?«

»War nicht abgesperrt«, erwidert der Junge.

»Ah«, sagt Noldi, »deshalb hatte er keinen Autoschlüssel dabei.«

Pauli taucht mit dem Kopf ins Innere des Wagens. »Der steckt«, meldet er. Dann ziehen Vater und Sohn wie auf Kommando Plastikhandschuhe aus dem Sack. Als sie das bemerken, grinsen sie einander zu. Noldi öffnet das Handschuhfach, Pauli inspiziert inzwischen die Kleider auf dem Hintersitz, tastet als Erstes die Hose ab, die zusammengerollt obenauf liegt. »Laut Führerschein«, meldet er gleich darauf, »gehört dieser himmelblaue Jaguar einem gewissen Leo Eberlein. Ich wette, das ist sie, deine Frostleiche.«

»Aber ich wette nicht«, antwortet Noldi. Er wirft einen Blick auf das Foto im Fahrausweis. »Offensichtlich ist er mit seiner Kutsche hierhergefahren, hat sich ausgezogen und ist abmarschiert. Durch den Wald hinauf und oben im Mondschein über die Wiese.«

Pauli durchsucht fachmännisch die weiteren Kleidungsstücke. »Nur komisch, dass er kein Handy hat«, bemerkt er dann.

»Vielleicht hat er es zu Hause gelassen.«

»Möglicherweise«, spekuliert sein Sohn, den das Jagdfieber gepackt hat, »in dem Wohnwagen, der auf dem Campingplatz abgebrannt ist. Der gehört sicher ihm, und er hat die Heizung so stark aufgedreht, weil er es warm haben wollte, wenn er zurückkommt.«

»Nur ist er nicht zurückgekommen«, sagt Noldi, »sondern da oben auf der Wiese tot umgefallen.«

»Und niemand hat den Ofen abgestellt«, ergänzt Pauli.

»Wie auch«, meint sein Vater, »wenn keiner da ist. Die Einrichtung hat durch Höllenhitze im Wohnwagen Feuer gefangen.«

»Das ist ein Ding«, sagt sein Sohn.

Der nächste Tag beginnt friedlich. Der Polizist frühstückt gemeinsam mit seiner Frau, die erst zur zweiten Stunde in die Schule muss.

Seit vier Jahren unterrichtet Meret im Breiti-Schulhaus in Turbenthal. Vor ihrer Hochzeit war sie in Marthalen, ihrem Heimatort, Lehrerin. Dann zog sie mit Noldi nach Rikon, wo die beiden das Haus an der Sunnematt kauften. Hier wohnen sie nun seit fast 30 Jahren. Bis sie ihr erstes Kind erwarteten, gab Meret Werkunterricht in Kollbrunn. Vor der Niederkunft hörte sie auf zu arbeiten. Sie wurde nach der Geburt ihrer ersten Tochter gleich wieder schwanger, und von einer Rückkehr in den Beruf war nie mehr die Rede. Die Kinder wuchsen heran, ihre Älteste heiratete und zog nach Zürich, Peter ging nach einer Banklehre in die USA, Felizitas zum Studium nach Freiburg. Nur Pauli, ihr Jüngster, lebt noch bei ihnen im Haus. Aber der Junge war schon von klein auf recht selbstständig. Meret litt darunter, dass sie kaum mehr gebraucht wurde, obwohl sie bei Verena, ihrer Ältesten, und den drei Kindern häufig aushalf. Aufgrund des akuten Lehrermangels bekam sie die Möglichkeit, nach einem Kurs für Quereinsteiger an der Sekundarschule Turbenthal zu unterrichten. Noldi unterstützte sie zwar aufrichtig in ihren Bemühungen, doch es war ein harter Schlag für ihn. Er konnte sich nur schwer daran gewöhnen, öfter in ein leeres Haus zu kommen. Inzwischen haben sich beide an den neuen Lebensstil gewöhnt, und Noldi hat sein seelisches Gleichgewicht wiedergefunden. Als Bauernsohn lernte er früh genug, dass es in harten Zeiten nichts bringt, wenn man den Humor verliert.

Während Meret ihre Schulsachen zusammensucht, stellt Noldi das benützte Geschirr ins Spülbecken. Er trinkt seinen Morgenkaffee immer noch aus der rot-weiß getupften Tasse, die ihm Felizitas als Kind einmal zum Geburtstag geschenkt hat. Sie war eine richtige Vatertochter. Das änderte sich zu Noldis Bedauern, sobald sie erwachsen wurde, auch wenn er das zunächst nicht wahrhaben wollte. Sie entschied sich für ein Studium im Welschland. Er war sofort bereit, die Mehrkosten zu finanzieren, die dadurch entstanden, dass sie nicht zu Hause wohnen konnte. Doch Felizitas nahm einen Teilzeitjob an und lässt sich inzwischen nur mehr selten bei den Eltern blicken.

Noldi bringt seine Frau zur Schule, verspricht, sie wieder abzuholen, und sie erinnert ihn, dass sie bei seiner Schwester zum Nachtessen eingeladen sind. Was selten vorkommt, da sie und der Schwager meist vor Arbeit nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Nachdem Noldi den elterlichen Hof nicht übernehmen wollte, ist Regula als Erbin nachgerückt, und das Paar hat sich in der Schweizer Braunviehzucht einen Namen gemacht.

Vom Schulhaus fährt Noldi direkt in die Polizeistation. Dort ist nicht viel Betrieb. Beat, der Schalterbeamte, sitzt hinter seinem Panzerglas und liest die Zeitung. Noldi erkundigt sich bei ihm nach dem Vorfall auf dem Campingplatz.

»Alles im Computer. Schau selbst«, antwortet der andere kurz angebunden, weil er ungern bei der Lektüre gestört wird.

Noldi setzt sich an den Bildschirm und sucht das Protokoll im Intranet der Polizei. Der Bericht ist kurz. In einem leeren Wohnwagen, von dem man inzwischen weiß, dass er tatsächlich dem verstorbenen Leo Eberlein gehört, war ein Gasofen zu lange auf Höchststufe aufgedreht, wodurch es zu einer Überhitzung kam. Der nahe Vorhang entzündete sich und setzte die Einrichtung in Brand. Der Platzwart war vor Ort, bemerkte den Rauch, konnte das Feuer weitgehend löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Zum Glück war die Gasflasche für die Kochstelle fast leer, so dass es zu keiner Explosion kam.

Nachdem Noldi den Bericht zweimal durchgelesen hat, geht er zu dem Kollegen, der für den Einsatz abkommandiert worden ist. Doch auch der kann ihm nicht mehr sagen. Als er auf dem Campingplatz ankam, war das Feuer gelöscht, die Feuerwehr bereits am Zusammenpacken. Er musste nur noch den Bericht schreiben.

Noldi nimmt das zur Kenntnis und beginnt mit seinem Protokoll über den Leichenfund. Er ist höchst befriedigt, dass er die Identität des Toten so elegant klären konnte. Während er heftig die Tastatur seines Computers bearbeitet, denkt er, damit sei der Fall für ihn erledigt. Da kommt ein Anruf vom Tibet-Institut. Noldi erkennt die Stimme der Sekretärin zunächst nicht. Erst als sie ihren Namen nennt, erinnert er sich. Er hatte vor Jahren in einem seiner Fälle bereits mit ihr zu tun. Damals lieferte sie ihm, genauer genommen seinem Sohn Pauli, einen entscheidenden Hinweis.

Jetzt klingt Erika Meierhans genervt. Es handle sich um eine Frau, erklärt sie, die regelmäßig ins Kloster komme. Sie nenne sich Tara, habe kein Geld, dafür aber jede Menge psychische Probleme. Und jetzt sei sie komplett übergeschnappt. Sie habe sich splitterfasernackt ausgezogen, tanze im Tempel herum wie wild. Das sei für die Mönche zu viel, sie hätten sich alle in ihren Zellen eingeschlossen. Sie, Erika, sei ganz allein und wisse sich nicht mehr zu helfen.

Noldi verbeißt sich ein Lachen bei dem Gedanken an die Mönche, die sich vor einer nackten Frau in ihren Zellen verschanzen. Er verspricht, so rasch wie möglich zu kommen. Für ihn ist es klar, dass die Situation schlimm sein muss, denn er kennt die Sekretärin als durch und durch praktisch veranlagtes Wesen.

Als Franca Meili, die Kollegin, den Kopf hebt und ihn fragend anschaut, sagt er: »Los, los, meine Liebe. Wir haben einen höchst delikaten Einsatz.«

»Wir?«, fragt sie, steht aber bereitwillig auf und folgt ihm auf den Parkplatz hinter dem Haus.

Unterwegs auf der kurzen Fahrt von Turbenthal hinauf ins Institut erklärt er ihr, worum es geht.

»Du musst gar nichts tun. Ich brauche dich nur als Tugendwächterin.«

Franca lacht hell auf. »Sag bloß, du fürchtest dich ebenfalls vor einer nackten Frau.«

»Eher vor den amtlichen Komplikationen, wenn die Dame mich nachher anzeigt, weil ich ihr zu nahe getreten sei.«

Sie halten oben an der Straße. Das Kloster liegt völlig still da. Noldi registriert, dass der goldene Dachschmuck in Form eines schmalen Kegels, von dem Pauli ihm erklärt hat, er heiße Genjira, eine winzige Schneehaube trägt. Überall auf dem Flachdach wachsen Föhrenschösslinge. Manche von ihnen sind bereits recht kräftig. Wenn sie die nicht ausrupfen, denkt er automatisch, rinnt ihnen bald das Wasser durch die Decke.

Franca schaut sich neugierig um. »Was ist das?«, fragt sie dann und deutet auf das goldene Rad über dem Eingang.

Stolz gibt Noldi Auskunft. »Das ist das Rad der Lehre und rechts und links sitzen zwei Gazellen.« Auch das hat ihm sein Sohn erklärt.

Gleich darauf erinnert er sich wieder, wozu sie hier sind. Er sucht mit den Augen die Umgebung ab. Sie scheint menschenleer. Auch weiter unten, wo der Bildstock steht, kann er niemanden entdecken. An den Bäumen hängen dicht an dicht bunte Gebetsfahnen und auf den Stufen des sogenannten Chörten brennen Lichter. Franca folgt ihm über die leicht geschwungene Brücke, die vom Parkplatz zum Eingang führt. Die obere Haustür ist geschlossen. Als Noldi läutet, öffnet ihnen nach einer Weile eine leicht zerzauste Erika Meierhans. Ihre Wangen sind rot und ihre Augen glänzen.

»Sie ist weg«, sagt sie triumphierend.

»Toll«, sagt Noldi. »Wie haben Sie das geschafft?«

»Zuerst habe ich es mit gutem Zureden versucht. Plötzlich ist sie auf mich los und hat mich an den Haaren gerissen. Da hat es mir gereicht. Ich bin in die Abstellkammer und habe einen Besen genommen. Mit dem habe ich mich angeschlichen und ihr auf den Hintern geklopft. Davon ist sie so erschrocken, dass sie schreiend bei der Tür hinaus ist. Dann habe ich ihr die Kleider hinterhergeworfen.«

»Mutig, mutig.« Noldi ist zufrieden, dass ihm der Kampf mit einem nackten Drachen erspart bleibt.

»Tut mir leid, Sie sind umsonst gekommen«, sagt Erika keineswegs zerknirscht.

»War uns ein Vergnügen.« Noldi verbeugt sich galant.

Franca erkundigt sich: »Sollen wir sie suchen? Es ist kalt.«

»Moment«, sagt Erika, beugt sich über die Brüstung des Balkons, der rund um den obersten Stock des Gebäudes führt.

»Die Kleider sind weg«, konstatiert sie dann, »also wird sie nicht gleich erfrieren. Sie hat ein Auto, einen schwarz-gelben Morris. Den stellt sie immer an der Heurüti ab.«

Bevor Noldi und Franca sich zum Gehen wenden, sagt Erika: »Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen Kaffee kochen. Damit Sie nicht ganz umsonst gekommen sind.«

Für einen Moment schauen sich die beiden unschlüssig an. Dann lehnt Noldi dankend ab, und Franca sagt, sie würden zur Sicherheit die Straße nach Rikon hinunterfahren, um nach einer durch den Wald irrenden Gestalt Ausschau zu halten.

Erika Meierhans lacht. »Tun Sie das. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.«

Am oberen Ende der Wiese, die weiß und still auf der einen Seite der Straße liegt, sehen sie tatsächlich den Mini, in dem jemand sitzt und etwas aus einer Flasche trinkt.

»Das ist sie«, sagt Franca beruhigt. »Sollen wir mit ihr reden, was meinst du?«

»Nicht unbedingt, wenn sie so spinnt.«

»Du hast Panik«, stellt die Kollegin trocken fest.

»Du nicht?«

»Weniger als du.«

»Dann rede du mit ihr. Ich bleibe im Wagen und behalte dich im Auge, für den Fall, dass es brenzlig wird.«

»Würde dir so passen«, sagt Franca. Damit ist die Sache für die beiden entschieden. Was sich als Fehler erweisen sollte.

Erleichtert und froh, bald wieder ins Warme zu kommen, fahren sie über Rikon zurück nach Turbenthal. Noldi hofft, dass der Rest des Tages ruhig verlaufen wird und sie kein weiteres Mal ausrücken müssen. Er lehnt sich auf dem Fahrersitz zurück, überlegt, was er Schwester und Schwager als Geschenk mitbringen könnte. Zurück in der Polizeistation, wo es in der Zwischenzeit ruhig geblieben ist, erkundigt er sich bei Franca: »Schreiben wir ein Protokoll wegen der Sache im Tibet-Institut?«

Bevor sie antworten kann, kommt ein Anruf. Der neue Chef in Winterthur will Noldi sehen. Erst denkt der euphorisch, es handle sich um eine Belobigung für seine speditive und erfolgreiche Arbeit. Dann holt er sich selbst auf den Boden der Tatsachen zurück, dass man ihn dafür kaum nach Winterthur kommen lassen würde.

Der Nachfolger von Hans Beer hebt den Kopf, als Noldi nach artigem Klopfen bei der Tür hereinschaut. Im Gegensatz zu Beer, der Kriegsgurgel, wie Noldi ihn geradezu liebevoll bei sich nannte, ist Arthur Zemp durch und durch Beamter, um die 40, glatt rasiert und ausdrucklos. An seinem Gesicht ist nicht zu erkennen, was in ihm vorgeht. Noldi bleibt unschlüssig vor dem Schreibtisch stehen. Etwas, das ihm bei Beer nie in den Sinn gekommen wäre. Da hätte er sich sofort in die nächstbeste Sitzgelegenheit geworfen. Jetzt wartet er, bis der andere ihn auffordert, Platz zu nehmen, zieht dann leise einen Stuhl heran und wartet unbehaglich, was auf ihn zukommt.

Die schlechte Nachricht lässt nicht auf sich warten.

»Mir liegt eine Meldung über einen versuchten Autodiebstahl vor«, sagt Zemp mit neutraler Stimme. »Man hat den Einbrecher gestört und ihn fotografiert, als er die Flucht ergriff.«

Bevor Noldi etwas sagen kann, fährt der Vorgesetzte in wesentlich schärferem Ton fort: »Was hast du vorgestern Nacht auf dem Parkplatz des Tibet-Institutes gemacht?«

Noldi lacht. »Das«, sagt er unbekümmert, »kann ich erklären.«

»Ich bitte darum.« Zemps Gesichtsausdruck ist nach wie vor undurchschaubar.

»Wir hatten einen Einsatz oben in Wildberg«, beginnt Polizist Oberholzer. »Einen toten Nacktwanderer. Ich wollte herausfinden, ob das sein Auto war, dort auf dem Parkplatz beim Kloster, denn wir konnten ihn nicht identifizieren. Er hatte weder Papiere noch sonst etwas bei sich. Deshalb habe ich in den Wagen geleuchtet und nach irgendwelchen Kleidungsstücken gesucht.«

»Aber Oberholzer«, sagt Zemp milde, »wie stellst du dir das vor? Dass er vom Kloster nackt auf die Wiese gerannt sein soll? Auf der Straße?«

»Er kann einen Mantel angehabt haben.«

»Habt ihr einen gefunden?«

»Na ja, noch nicht«, erwidert Noldi ein wenig kleinlaut. »Aber das heißt nicht viel. Wir haben nicht großräumig gesucht. Und gib zu«, setzt er angriffslustig hinzu, »ein Auto vor dem Tibeter-Kloster um diese Nachtzeit ist verdächtig.« Er macht eine Kunstpause, doch der Chef verzieht keine Miene. Deshalb erklärt er mit einer Handbewegung: »Die Sache hat sich erledigt. Wir konnten seine Identität inzwischen feststellen.« Und hofft, der Chef weiß, dass er es war, der sie herausgefunden hat. Da auch jetzt keine Reaktion von seinem Vorgesetzten kommt, fügt er aufmunternd hinzu: »Du hast sicher davon gehört.« Doch er sieht sofort, der Mann weiß nichts und ärgert sich, woran er, Noldi, nicht ganz unschuldig ist. Er hat die Information direkt an den Staatsanwalt weitergeleitet. Die Kommunikation in der Dienststelle ist nicht sein Problem. Da für ihn die Angelegenheit hinreichend geklärt scheint, steht er auf, um sich zu verabschieden.

»Moment, Oberholzer«, sagt Zemp mit seiner undurchdringlichen Miene. »Wir sind noch nicht fertig.«

Noldi bleibt stehen, die Hände auf der Lehne des Stuhles, den er eben zurück an den Tisch schieben wollte.

»Ja?«, sagt er fragend.

»Hast du schon um Verlängerung angesucht?«

»Verlängerung?« Noldi glaubt, er hört nicht recht.

»Ja, Verlängerung. Wie dir sicher bekannt ist, beträgt die normale Dienstzeit eines Beamten an einer Polizeistelle acht Jahre. Dann kann ein Gesuch um Verlängerung gestellt werden.«

Noldi war, er weiß gar nicht, wie lange schon, in Turbenthal stationiert. Von einigen Gastspielen auf anderen Polizeiposten abgesehen, eigentlich immer. Und jetzt kommt da der mit seiner glatten Visage und verlangt ein Gesuch um Verlängerung. Langsam dämmert ihm, welchen Lenz er gehabt hat, solange Freund Beer sein Vorgesetzter war. Doch dieser hat eine Frau kennengelernt, sich frühzeitig pensionieren lassen und kurvt jetzt mit Motorrad und Freundin irgendwo in Europa herum. Anfangs kam aus jedem Land eine begeisterte Ansichtskarte. Jetzt meldet Beer sich nur mehr selten, während sein Nachfolger, dieser Bürohengst, Noldi das Leben schwermacht.

»Ich habe noch nie um Verlängerung angesucht«, sagt er spröde.

Darauf der andere: »Ich weiß. Aber wie mein verehrter Vorgänger diese Dinge gehandhabt hat, geht mich nichts an. Jetzt leite ich die Dienststelle. Und wenn du kein Gesuch um Verlängerung gestellt hast, nehme ich an, du bist mit einer Versetzung einverstanden.«

Noldi schnappt nach Luft. Der macht Ernst, denkt er fassungslos.

Zemp redet währenddessen weiter: »Um einen Härtefall zu vermeiden und wegen deines fortgeschrittenen Dienstalters, schlage ich vor, du kommst zunächst nach Winterthur.«

Er schaut Noldi Zustimmung heischend an, doch der bringt kein Wort heraus. Jetzt lächelt Zemp zum ersten Mal mit schmalen Lippen. »Du bist wegen der geklärten Mordfälle beinahe so etwas wie eine Berühmtheit, deshalb habe ich gedacht, wir verleihen dich sozusagen an die Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität gegen Leib und Leben in Zürich. Die haben uns um Unterstützung im vorliegenden Mordfall gebeten. Dafür bist du genau der richtige Mann, denn du kennst Land und Leute. Wo du schon so lange hier Dienst machst.«

Zemps Ton ist schwer zu deuten, doch Noldi meint einen gewissen Sarkasmus herauszuhören. Und er tut sich schwer mit der üblichen Anrede. Zwar sind sie per Du, doch die Chemie stimmt nicht zwischen ihnen. Daher vermeidet Noldi die Anrede. »Ist der Nacktwanderer doch ermordet worden?«, erkundigt er sich, um einen nur mäßig neugierigen Ton bemüht. Aber in ihm kocht es. Tausend Fragen gehen ihm durch den Kopf. Warum hat ihm keiner etwas gesagt? Wie ist der Mann umgebracht worden? Vor allem womit? Was haben sie bei der Obduktion herausgefunden? All das würde er zu gern wissen. Nur Zemp wird er nicht um Informationen bitten. Diese Genugtuung gönnt er ihm nicht.

»Sieht so aus«, sagt Zemp nicht sehr hilfreich und fährt dann fort: »Am besten, du meldest dich so bald wie möglich bei denen in Zürich. Ich denke, die wollen in erster Linie, dass du Hintergrundrecherchen durchführst. Vielleicht zeigst du ihnen, dass auch wir wissen, was eine effiziente Ermittlung ist. Ich wünsche dir viel Glück.«

Zemp erhebt sich halb von seinem Sitz und streckt ihm die Hand entgegen.

Noldi schaut ihn misstrauisch an. Ist das blanke Ironie oder meint er es womöglich ernst? Könnte sein, dass der neue Kommandant der Kantonspolizei Zürich in Winterthur ein paar Erfolgserlebnisse braucht. Beer war ein beliebter Chef, nicht zimperlich in seiner Amtsführung, eigenwillig, oft sogar eigenmächtig, aber stets korrekt mit seinen Leuten, für die er bedingungslos eingestanden ist. Deshalb hat es der Neue nicht leicht. Man misst ihn noch bei jeder seiner Handlungen am Vorgänger.

Noldi setzt sich ins Auto und fährt zurück ins Tösstal, wo er plötzlich nicht mehr Dienst tun soll. Alarmiert schaut er auf die Straße. Er kennt jeden Kilometerstein, jeden Baum, den Seemer Buck, den sie für das Bahntrassee abgraben mussten. Die Steigung wäre für die Züge zu hoch gewesen. Jetzt fährt der Zug unten durch, während die Straße oben drüber nach Sennhof führt. Dort steht in der 50er-Zone ein Blechpolizist und es blitzt. Hei, denkt Noldi, ich war doch nicht schneller als maximal 53. Wenn er tatsächlich eine Buße kriegt, wird er sie an die Garage weiterleiten. Sollen die sich damit herumschlagen, denn dann haben sie den Tacho falsch eingestellt. Von dieser Bosheit getröstet, überlegt er, was er als Nächstes unternehmen soll. Aber in Wahrheit will er nur eines: nach Haus zu Meret. Sie ist die Einzige, die seine verrückte Welt wieder zurechtrücken kann. Unterwegs fällt ihm ein, dass seine Frau in der Schule ist. Er schaut auf die Uhr und beschließt, sie dort abzuholen.

Vorsichtig geworden, bremst er bei der Ortstafel von Kollbrunn auf 50 herunter. Das ist ihm bis jetzt nicht oft passiert. An der Abzweigung nach Weisslingen steht linkerhand das Hotel Ibiza. Früher war es ein Puff, das haben sie inzwischen geschlossen. Hat nicht rentiert, wie es scheint. Nur die Palmen sind noch da, und Pfarrer Sieber will hier Drogensüchtige unterbringen. Noldi hoffte bei einem früheren Fall, in dem Etablissement eine Spur von einer vermissten Frau zu finden, wurde aber nicht fündig. Und Franz Notter empfahl ihm die Bar im oberen Stock als äußerst gediegen. Ach, sein Freund Franz, der immer noch im Gefängnis sitzt, wo er sobald nicht herauskommen wird. Noldi denkt schnell an etwas anderes.

Fast wäre er in Rikon automatisch an die Sunnematt abgebogen, besinnt sich noch rechtzeitig und fährt weiter nach Turbenthal. Dort stellt er das Auto auf dem Parkplatz der Schule so ab, dass er den Eingang im Auge behalten kann. Während er wartet, versucht er zu ergründen, was eigentlich passiert ist. Die räumliche Veränderung, denkt er, kann es nicht sein. Ob er jetzt ein paar Minuten in die eine Richtung nach Turbenthal oder ein paar Minuten länger in die andere nach Winterthur fährt, ist unerheblich. Aber er soll von seinem Posten, auf dem er so lange allein Dienst gemacht hat und den er inzwischen mit Kollegen teilt, woanders hin. An diese Möglichkeit hat er seit Jahren kaum mehr gedacht und wenn, dann nur wie an etwas, das vermutlich nie passieren würde. Und jetzt soll es bereits Wirklichkeit sein. Auch wenn ihm die Versetzung noch nicht offiziell mitgeteilt worden ist. Zemp hat in seiner dürren Art gesagt, der schriftliche Bescheid werde ihm in Kürze zugestellt. Er habe ihn nur vorinformieren wollen. Bei seinem letzten Fall hat Noldi öfter mit dem Gedanken gespielt, sich nach Winterthur versetzen zu lassen. Aber das war nicht ernst gemeint. Es hat ihn nur verdrossen, weil ihm seine Kollegen mit ihrer Verstocktheit das Leben schwergemacht haben. Was konnte er dafür, dass er gegen einen von ihnen ermitteln musste? Nichts. Zu seinem eigenen Staunen ist es ihm gelungen, den Fall zu lösen. Die ganze Geschichte endete tragisch, und die Erschütterung hat sie in der Polizeistation Tösstal schließlich zusammengeschweißt. Oder nicht? Er ist der Dienstälteste in Turbenthal. Sollte hinter seiner Versetzung die Idee stecken, die Belegschaft gründlich zu verjüngen? Wäre schön blöd, denn so gut wie Noldi kennt keiner die Region, und für Verbrechensverhütung ist das unbestreitbar ein Vorteil. Man weiß, woran man mit den Leuten ist. Dieses Wissen wiegt kein Jüngerer auf. Oder sehen die nur die Gefahr der Vetternwirtschaft? Dass man gemeinsam am Wirtshaustisch sitzt und säuft, die Schulbank gedrückt hat oder sogar verwandt ist. Ganz auszuschließen wäre es nicht. Doch das hängt von jedem einzelnen Beamten ab. Die in Zürich kennen ihre Leute nicht mehr, ihn nicht und die anderen auch nicht. Dort wird nur verwaltet. Kein Wunder, dass sie sich vor ihren eigenen Schatten fürchten.