17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

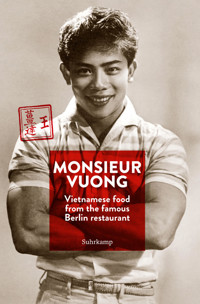

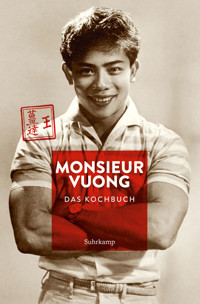

In der Alten Schönhauser Straße 46 in Berlin-Mitte gibt es ein Restaurant, das vor vielen Jahren schon zum internationalen Pilgerort geworden ist. Es ist das Restaurant von Monsieur Vuong. Sein Bild hängt an der orangerot leuchtenden Wand. Heute führt sein Sohn Dat das Lokal, vor dem lange Schlangen zur Normalität gehören. Kein Wunder, die Gerichte schmecken himmlisch und sind von einer wohltuenden, unprätentiösen Schlichtheit. Sie sind authentisch, denn Dat Vuong kocht in der Tradition seiner Mutter, kehrt immer wieder an seine Wurzeln, nach Vietnam, zurück. Höchste Zeit, Dat Vuong mit einem Buch zu feiern.

Wer einmal bei Monsieur Vuong gegessen hat, kommt immer wieder. Wer einmal Dat Vuong begegnet ist, möchte die Geschichte kennenlernen, die zu diesem Erfolg geführt hat. Deshalb gibt es jetzt Monsieur Vuong. Das Kochbuch. Mit 40 Rezepten aus der Garküche, für jeden nachkochbar, und einer Fülle von Inspirationen rund um die vietnamesische Tisch- und Lebenskultur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 79

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

In der Alten Schönhauser Straße 46 in Berlin-Mitte gibt es ein Restaurant, das vor vielen Jahren schon zum internationalen Pilgerort geworden ist. Es ist das Lokal von Monsieur Vuong. Sein Bild hängt an der orangerot leuchtenden Wand und ist inzwischen dessen Wahrzeichen geworden. Aber halt, das ist der Vater, ein Porträtfotograf, der 1987 mit seiner Familie von Vietnam nach Deutschland kam und mit 24 dieses »Selfie« schoss. Sein Sohn Dat ist der Besitzer des Lokals, vor dem sich stets lange Schlangen bilden. Kein Wunder, denn die Gerichte schmecken himmlisch und sind von einer wohltuenden, unprätentiösen Schlichtheit. Sie sind authentisch, denn Dat Vuong, der kulinarische Botschafter und kulturelle Grenzgänger, kocht in der Tradition seiner Mutter und kehrt immer wieder an seine Wurzeln, nach Vietnam, zurück.

Wer einmal bei Monsieur Vuong gegessen hat, kommt immer wieder. Wer einmal Dat Vuong begegnet ist, möchte die Geschichte kennenlernen, die zu diesem Erfolg führte. Höchste Zeit, ihm ein Denkmal zu setzen. Hier ist es, mit den schönsten Rezepten aus dem Lokal, für jeden nachkochbar, mit Tipps und Inspirationen und dem ganzen Flair einer vietnamesischen Garküche, die zum internationalen Hot Spot wurde.

Ursula Heinzelmann hat neun Bücher veröffentlicht, das jüngste über die »China-Küche des Herrn Wu«. Sie ist seit Anbeginn Stammgast im Monsieur Vuong.

Manuel Krug bringt als Food- und People-Fotograf seine Erfahrung buchstäblich ins Bild, wenn er Dat Vuong in Vietnam mit der Kamera zu den Wurzeln begleitet und im Monsieur Vuong über die Schulter schaut.

Ursula Heinzelmann

MONSIEUR VUONG

DAS KOCHBUCH

Präsentiert von Dat Vuong, fotografiert von Manuel Krug

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch 4756.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie

der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Gestaltung: Hendrik Hellige

eISBN 978-3-518-74846-6

www.suhrkamp.de

Dat Vuong dankt

Andreas Bodenstein

seiner Mutter Lê Thuỷ

Vương Khương Tấn

Đỗ Thị Lan

Vu Van Doanh

Nguyễn Binh Phương

Trần Thị Loan

Hồ Thị Thu Cúc und dem gesamten Team von Monsieur Vuong

Monsieur Vuong

DAS MONSIEUR VUONG: TRAUM UND SEHNSUCHT.

Als Erstes steigt einem der Duft der Räucherstäbchen in die Nase, in der Alten Schönhauser Straße mitten in der Mitte Berlins. Man blickt auf, sieht rote Bänke und Tische, die große Tür bringt beim Aufziehen Glocken zum Klingeln. Im Restaurant mischt sich der Räucherstäbchenduft mit dem von Reis, Zitronengras, Koriander, leuchten Wände und Decke in warmem Orangerot, und ein französisches Chanson nimmt einen fröhlich schwingend in die Arme. Ein junger, schöner Mann blickt einen von der Wand mit dunklen Augen an: Willkommen im Monsieur Vuong. Eine vietnamesische Garküche. Und doch viel mehr. Denn dieser freundliche Ort ist die Keimzelle einer ganzen Bewegung und längst weit über Berlin hinaus so bekannt und beliebt, dass das Warten auf einen Platz an einem der einfachen Holztische ganz selbstverständlich ist.

Dat Vuong, der Besitzer des Monsieur Vuong, ist Vietnamese und 1987 im Alter von zwölf Jahren als Flüchtlingskind mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Warum er das Monsieur Vuong gründete und wie das Monsieur Vuong zu dem wurde, was es heute ist, ist eine außergewöhnliche Geschichte. Eine Geschichte von Flucht und Neuanfang, von Beharrlichkeit und Pragmatismus, Offenheit und Sehnsucht – und dem Zusammentreffen all dessen an einem ganz besonderen Moment in der Geschichte Berlins.

KINDHEIT. WURZELN.

Die Geschichte beginnt in Vietnam, und sie beginnt mit Dats Vater, Hoanh. Es sind seine dunklen Augen auf dem großen Selbstportrait, mit dem die Gäste im Monsieur Vuong begrüßt werden und das längst zu dessen Wahrzeichen geworden ist. Hoanh war ein erfolgreicher Fotograf mit eigenem Studio, der mit Filmstars und Society-Größen seiner Heimat arbeitete, eine Harley-Davidson fuhr und wie viele seiner Landsleute leidenschaftlich gern tanzte, als er als junger Mann aus der alten Kaiserstadt Huế im Zentrum Vietnams nach Saigon kam, der Hauptstadt Südvietnams. Hier wie auch dort mischte sich asiatische Kultur mit europäischer, standen buddhistische Tempel neben Kathedralen nach dem Vorbild von Notre-Dame. In den großen Cafés entlang der Boulevards lag der Duft von Eleganz, Pariser Chic und frischen Croissants, in den kleinen Garküchen der engen Seitenstraßen aber duftete es nach Nudelsuppe, Reis und Fischsauce.

In Saigon heiratete Hoanh die junge Thuy Le, und Dat und seine drei Geschwister verbrachten ihre erste Kindheit im gutbürgerlichen District 1, im politischen und wirtschaftlichen Zentrum einer Millionenstadt. Thuy Le betrieb eine Vespa-Werkstatt, und wie in Vietnam üblich lebte die Familie in den oberen Stockwerken desselben Hauses. Ebenso üblich war, dass Essen und Kochen eine zentrale Rolle im Leben einnahmen. Der Anblick köstlich dampfender und duftender Kochtöpfe war für Dat selbstverständlich, und er lernte von der Mutter, genau hinzuschmecken: »Hier fehlt ein wenig Süße, dort ist zu viel Schärfe …« Noch heute schwärmt er für Thuy Les gegrillten Schweinebauch. Sein Lieblingsgericht war schon damals karamellisiertes Schweinefleisch, Heo Kho Tộ, zugleich süß vom in Vietnam heißgeliebten Zucker und scharf vom schwarzen Pfeffer.

Neben der mütterlichen Küche lockten die vielen Garküchen in der Nachbarschaft, von denen jede ihre eigene Spezialität anbot. Manche dieser Unternehmen waren klein und mobil; sie bestanden aus zwei flachen Bambuskörben, die von den Betreiberinnen an einem über die Schultern gehängten Stab transportiert wurden, komplett mit Kochstelle und kleinen Hockern für die Kunden. Andere waren richtige Läden, die zur Straße hin offen waren und nachts wie Garagen geschlossen wurden. Überall duftete es nach brutzelndem Fleisch und leise köchelnden Markknochen für die Phở, die allgegenwärtige vietnamesische Nudelsuppe; Kräuter leuchteten, es türmte sich frisches Obst. Natürlich gab es in der Fülle dieses Angebots deutliche Unterschiede. Nicht alles war gut und gefiel, anderes wiederum war ein besonderes Highlight, und zur kulinarischen Bildung aus jenen Tagen gehörte auch der Grundsatz der Mutter, dass für ein gutes Essen kein Weg zu weit sei.

Ihr Sohn Dat lernte schnell. Bereits als kleiner Junge hatte es ihm die Wantan-Suppe einer bestimmten Garküche angetan. An einer Ecke im District 1 investierte er regelmäßig sein Taschengeld in eine dampfende Schüssel voller Nudelglück, und noch heute vergeht kein Saigon-Aufenthalt ohne einen Besuch dort.

FLUCHT, HEIMAT, TEMPEL.

Dat ist 1975 geboren, als der Krieg endete und das sozialistische Nordvietnam die Macht auch im Süden übernahm. Sein Vater hatte während des Krieges als Armeefotograf für die südvietnamesische Regierung gearbeitet, nach dem Fall Saigons landete er in einem Umerziehungslager und bekam Berufsverbot. Alles war im Umbruch. Wie würde es weitergehen? Für Süd-vietnamesen wie die Vuongs waren die Aussichten düster. 1981 beschlossen Hoanh und Thuy Le daher, mit ihren vier Kindern das Land zu verlassen und dies auf getrennten Wegen zu tun, um die Risiken möglichst gering zu halten. Thuy Le wagte die Flucht als Erste und nahm Dats Brüder und die Schwester mit. Sie wurden als Boat People von dem deutschen Rettungsschiff Cap Anamur aufgenommen und kamen über ein Aufnahmelager in den Philippinen nach Deutschland. Hoanh, Dat und seine Schwester Thy hingegen, die ihnen wenig später folgen wollten, wurden immer wieder gefasst, die Kinder landeten zweimal im Gefängnis. Erst der offizielle Weg über einen Antrag von Thuy Le aus Deutschland vereinte die Familie nach sechs langen Jahren in Solingen.

Eine Kleinstadt im Rheinland statt Saigon: Mit diesem Kulturschock musste der zwölfjährige Dat zurechtkommen. Ein buchstäblich kaltes Land, eine fremde Sprache, Currywurst und Pommes statt Nudelsuppe. Die kleine Schar von vietnamesischen Flüchtlingen in Solingen kämpfte gegen das Heimweh an, indem sie sich zum Essen trafen und die ihnen vertrauten Gerichte kochten. Das war nicht ganz einfach, denn das Angebot in den Solinger Supermärkten kannte damals weder Chilis noch Fischsauce, ganz zu schweigen von frischem Ingwer oder vietnamesischem Koriander. Doch Thuy Le war nicht umsonst eine hervorragende Köchin. Sie wusste sich mit dem zu behelfen, was die Solinger Läden hergaben, fuhr aber auch einmal in der Woche nach Düsseldorf, um sich in dem damals einzigen Asia-Laden der Gegend mit zumindest einem Teil der vertrauten Gewürze, Kräuter und anderen Zutaten einzudecken.

Ihre Kinder machten sich schnell mit der neuen Umgebung vertraut, gingen zur Schule und lernten Deutsch. Aber es war ein anstrengender Spagat. Wie ließen sich die zwei Welten verbinden? Als Dat sechzehn war, fasste er den Entschluss, in einen buddhistischen Tempel zu ziehen. Er wollte kein Mönch werden, wie seine überraschten Eltern anfangs befürchteten, sondern nach einem Weg suchen, die alte und die neue Heimat in eine Balance zu bringen. Intuitiv trachtete er danach, seine Wurzeln zu stärken, um der Gegenwart gewachsen zu sein, und lebte drei Jahre im Vien-Giac-Tempel in Hannover wie in einem Internat. Das morgendliche Fegen des Hofs war ebenso wichtig wie das Gemüseputzen in der Küche und der Schulunterricht, weil der Buddhismus sich ganz praktisch in den Lebensalltag integriert und diese Aufgaben als ebenso meditativ und spirituell empfindet wie religiöse Gesänge.