9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

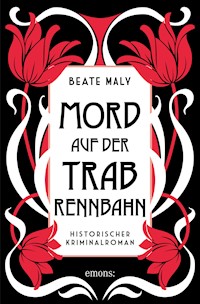

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Der Tod kommt hoch zu Ross Frühling 1925: Ernestine und Anton besuchen gern und regelmäßig die Wiener Trabrennbahn in der Krieau. Sie liebt die flirrende Stimmung, den Nervenkitzel beim Wetten und das illustre Publikum. Er begeistert sich mehr für die Jause in der Meierei. Als es während eines Rennens zu einem tragischen Unfall kommt, der tödlich endet, ist Ernestines Neugier geweckt. Für ihren Geschmack profitieren deutlich zu viele Menschen vom Tod des angeblich Verunglückten.... Band 7 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute lebt. Ihre drei Kinder zieht es immer wieder in die weite Welt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Sie widmet sich dem historischen Roman und dem historischen Kriminalroman. 2019 war sie mit »Mord auf der Donau« für den Leo-Perutz-Preis nominiert.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: shutterstock.com/standa_art

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer

Lektorat: Christine Derrer

E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-950-1

Historischer Kriminalroman

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur

Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders als ich denke, ich denke anders als ich denken soll und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel.

Franz Kafka, 1914

PROLOG

Wien, 1900

Karolina zog den löchrigen Wollschal enger um ihre Schultern in der Hoffnung, die Kälte zu vertreiben, doch der eisige Nieselregen ließ sich vom dünnen Stoff nicht aufhalten und drang tief bis in ihre Knochen vor. Sie zitterte, als eine neue Wehe sie zum Stehenbleiben zwang. Diesmal hatte der Schmerz sich nicht angekündigt und durchbohrte ihren Körper wie eine scharfe Klinge. Die Luft blieb ihr weg. Mit beiden Händen hielt sie ihren Unterleib fest umklammert und zählte bis zehn. Dann ließ der Druck langsam wieder nach. Sie keuchte, atmete die frostige Luft ein und musste husten. Umständlich kramte sie nach dem Taschentuch in ihrer Wolljacke. Sie presste es gegen den Mund und hustete weiter. Als sie es wegnahm, wagte sie es kaum, einen Blick darauf zu werfen. Im fahlen Schein der Gaslaterne tat sie es schließlich doch. Was sie sah, trieb ihr die Tränen in die Augen. Blutspuren. Seit drei Tagen spuckte sie es beim Husten. Karolina wusste, was das bedeutete. In der feuchtkalten Unterkunft, die sie sich mit drei anderen Frauen und vier Bettgängern teilte, hatte die Tuberkulose sie erwischt. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen. Auch die anderen husteten und hatten Fieber, genau wie Karolina. Nicht umsonst nannte man das Leiden, das jedes Jahr Tausende Stadtbewohner dahinraffte, Wiener Krankheit. Es waren die Unterernährten und Geschwächten, jene, die in schimmeligen, unbeheizten Wohnungen schliefen, für die die Infektion eine Bedrohung darstellte. Die gut genährten Reichen in wohltemperierten, trockenen Wohnungen blieben meist verschont.

Fand man im Findelhaus heraus, dass Karolina krank war, würde man ihr die Aufnahme verweigern. Die Gefahr, dass sie andere Schwangere anstecken könnte, wäre zu groß. Dann würde sie irgendwo im Straßengraben gebären müssen. Die Vorstellung jagte ihr einen eisigen Schauer über den Rücken. Sie knüllte das Taschentuch zusammen und stopfte es zurück in die Rocktasche. Wenn ihr Kind überleben sollte, musste sie den Husten verbergen. Als ledige Dienstmagd war das Gebär- und Findelhaus der einzige Ort, an dem sie ihr Kind halbwegs sicher zur Welt bringen konnte. Einst hatte Joseph II. die Einrichtung gegenüber vom Allgemeinen Krankenhaus gegründet, um damit die Zahl der Kindsmorde zu reduzieren. Der Kaiser benötigte gesunde Untertanen, damit sein Reich funktionierte: Landarbeiter, Männer in den Bergwerken und Frauen in den Fabriken. Heute wurden jährlich bis zu zehntausend Kinder hier geboren oder abgegeben. Die Zahl überstieg Karolinas Vorstellung. Ihre beiden Hände hatten zehn Finger, mit denen konnte sie rechnen.

Wie allen Frauen, die hierherkamen, würde man auch ihr das Kind abnehmen. Aber mit etwas Glück konnte ihr Kind den ersten Geburtstag erleben. Sie hatte gehört, dass mehr als die Hälfte der Säuglinge starb, doch daran wollte sie nicht denken. Sie hatte ohnehin keine andere Wahl. Später würde das Kind zu Pflegeeltern kommen. Jeder wusste, dass das keine rosige Zukunft bedeutete. In fast allen Fällen landeten die Ungewollten rechtlos auf Bauernhöfen, wo sie als Knechte und Mägde ein unfreies, hartes Leben fristeten und früh starben. Aber dort hatten sie zumindest genug zu essen und mussten nicht hungern. Der Gedanke tröstete Karolina. Sie selbst hatte ihre letzte ordentliche Mahlzeit vor einer Woche zu sich genommen, seither knurrte ihr Magen. Heute Morgen war ihr so schwindelig gewesen, dass sie sich an der modrigen Wand im Flur hatte anlehnen müssen, um nicht umzufallen. Der Mangel und die Armut hatten nicht immer zu ihrem Leben gehört. Es hatte auch bessere Zeiten gegeben, aber die waren längst vorbei.

Endlich hatte Karolina die Lange Gasse erreicht. Von Weitem konnte sie das Gebär- und Findelhaus sehen. Der diskrete Seiteneingang durch die grün gestrichene Rundbogentür war den zahlenden Frauen vorbehalten. Sie konnten sich die Anonymität erkaufen. Dienstmägde wie Karolina, die über keine finanziellen Mittel verfügten, mussten den angehenden Ärzten für Übungs- und Forschungszwecke zur Verfügung stehen und sich nach der Geburt dazu verpflichten, einige Wochen unentgeltlich für das Findelhaus zu arbeiten. Statt im Wochenbett zu liegen, hieß es Holz hacken, Boden schrubben und Wäsche waschen. Viele Frauen überlebten die Strapazen so kurz nach der Geburt nicht. Eine große Zahl Gebärender verstarb am gefürchteten Kindbettfieber. Karolina war bisher immer gesund und kräftig gewesen. Sie hoffte, dass ihr Körper sie auch in Zukunft nicht im Stich lassen würde.

Der Hustenreiz und die Wehe setzten zeitgleich ein. Erneut musste Karolina stehen bleiben. Sie klammerte sich mit beiden Händen am Laternenmast fest und wartete, bis die Wehe vorbeiging. Diesmal hielt der Schmerz länger an. Das flackernde Gaslicht warf gruslige Schatten ihres eigenen gekrümmten Körpers auf das nasse Kopfsteinpflaster. Das Bild erinnerte sie an eines der Wesen in den Sagen, die sie früher so gern gehört hatte. Geschwächt taumelte sie zum Eingang. Mit der Faust hämmerte sie gegen die Tür. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich eine griesgrämige Frau öffnete. Sie war um die fünfzig. Ihre Gesichtszüge waren hart und ihre Augen eiskalt. Sie trug ein schlichtes, hochgeschlossenes graues Kleid, das an eine Nonne erinnerte. Ihr Haar war zu einem festen Knoten nach hinten gekämmt.

»Mein Kind kommt gleich«, keuchte Karolina. »Ich brauche Hilfe.«

»Die benötigt ihr einfachen Sünderinnen alle«, sagte die Frau verächtlich.

»Ich bin bereits angemeldet. Mein Name ist Karolina …« Weiter kam sie nicht, weil eine neue Wehe einsetzte und gleichzeitig die Fruchtblase platzte. Warmes Wasser lief zwischen Karolinas Beinen herunter und bildete eine Lacke.

Die Frau hielt ihr abwehrend die Hand entgegen. »Bleib draußen«, schimpfte sie. »Du machst hier herinnen ja alles völlig dreckig. Der Boden ist vor ein paar Stunden gescheuert worden.«

Karolina umfasste mit beiden Händen schützend ihren Bauch.

»Erst wenn das Wasser draußen ist, kannst du reinkommen.«

Benommen lehnte sich Karolina gegen die raue Hausmauer. Ihr Herz raste. Der Hustenreiz kehrte zurück. Sie musste dem Drang widerstehen. Gleichzeitig wollte sie das Kind aus sich herauspressen. In ihren Ohren ertönte ein leises Surren, ihre Knie zitterten. So fühlten sich die Sekunden vor einer Ohnmacht an. Karolina atmete tief ein. Die Luft löste ein Kratzen in ihrer Brust aus. Wenn sie nicht ersticken wollte, musste sie husten. Der Druck drohte ihren Kopf platzen zu lassen.

»Bist du krank?«, fragte die Frau.

Rasch schüttelte Karolina den Kopf. »Nur schwanger«, krächzte sie und hustete noch einmal. Sie hielt die Hand vor den Mund und wischte sie verstohlen in ihren Rock.

Als die Lacke zwischen ihren Beinen nicht größer wurde, winkte die Frau sie ungehalten ins Haus.

»Komm rein!«

Karolina nahm den Geruch von scharfem Desinfektionsmittel wahr, Chlorkalk und Seife. Sie taumelte.

»Nicht hinfallen«, sagte die Frau barsch. Sie rief in einen Nebenraum und verlangte nach einem Sessel. Kurz darauf brachte ein junges Mädchen das gewünschte Möbelstück. Karolina ließ sich erschöpft nieder. Das Surren in ihren Ohren wurde lauter. Die Stimmen der beiden drangen in weite Ferne. War Karolina eben etwas gefragt worden?

»He, nicht einschlafen!« Die Frau im grauen Kleid rüttelte sie unsanft an den Schultern. Karolina riss die Augen wieder auf. Ihr Körper krampfte sich zusammen. Sie verspürte einen unglaublichen Druck im Unterleib.

»Ich glaube, dass das Kind schon kommt!«, stöhnte sie leise. Wieder musste sie husten. Diesmal gelang es ihr nicht, rechtzeitig die Hand vor den Mund zu halten. Der verräterische blutige Auswurf landete auf ihrem Kleid.

»Du hast die Lungenkrankheit!« Die Frau stieß einen entsetzten Schrei aus und machte einen Schritt zurück.

Karolina war zu schwach, um zu widersprechen. Sie schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück. Langsam rutschte sie vom Sessel. Sie dachte an ihr Kind und daran, dass es nicht sterben durfte. Sie hatte seine Bewegungen in ihrem Leib verspürt. Es wollte leben.

»Bleib sitzen!«, schrie die Frau und trat widerwillig zu ihr. Sie hielt Karolina an den Schultern fest, herrschte das Mädchen an, ihr zu helfen. Gemeinsam fingen die beiden Karolina auf und verhinderten im letzten Moment, dass sie mit dem Kopf auf den Steinfußboden aufprallte. Nur die Schulter stieß hart gegen die Steinplatten. Karolina spürte den eiskalten Boden unter sich.

Jemand rief nach einem Arzt. Schritte hallten über den Boden. Hektische Stimmen. Diesmal von Männern. Kräftige Hände fassten nach ihr. Sie wurde auf eine Trage gehoben. Jemand schlug ihr mit der flachen Hand unsanft auf die Wange. Karolina reagierte nicht. Das Geräusch in ihren Ohren übertönte alles andere, wie ein schlecht gestimmtes Instrument, das immer näher rückte. Wieder eine Wehe. Karolina nahm den Schmerz kaum noch wahr. Redeten die Männer über sie?

»Die Frau hat Tuberkulose.«

»Verdammt, wer hat sie aufgenommen?«

»Wie viele Studenten sind da?«

»Drei.«

»Heute darf einer seinen ersten Notkaiserschnitt vornehmen. Hier gibt es nicht viel zu verlieren. Wer will? Die Frau stirbt ohnehin.«

Sterben? Jetzt schon? Sie war viel zu jung für den Tod. Aber ihr Kind musste am Leben bleiben. Sie wollte es den Ärzten entgegenschreien, doch es ging nicht. Ihr Mund gehorchte ihr nicht mehr.

Die Stimmen drangen wie durch einen dichten Nebel an ihr Ohr. Das alles hatte nichts mit ihr zu tun. Sie war bereits auf dem Weg in eine andere, eine bessere Welt. Unter geschlossenen Augenlidern nahm sie ein sehr helles Licht wahr. Oder träumte sie es bloß? Der Geruch nach Chlorkalk wurde intensiver. Er kratzte in den Lungen. Wieder der Hustenreiz. Sie wollte sich aufsetzen, aber sie war längst zu schwach. Jemand drückte ihr ein feuchtes Tuch gegen das Gesicht.

»Tief einatmen.«

Die Stimme klang freundlich. Sie hatte etwas Beruhigendes, Sanftes. Sie rief Erinnerungen an bessere, schönere Zeiten in Karolina wach. Das Bild eines blühenden Kastanienbaums tauchte vor ihr auf und ein geliebtes Gesicht, das Sicherheit und Liebe verhieß. Bevor es sich in eine böse Fratze verwandeln konnte und ihr die gnadenlose Wahrheit wieder bewusst wurde, glitt sie in eine weiche, alles umfassende Dunkelheit. Karolina ließ sich fallen.

»Alles wird gut.«

Das Versprechen hörte sich gut an.

EINS

Wien, Frühling 1926

»Ist die Stube nicht wunderschön geworden?« Die pensionierte Lateinlehrerin Ernestine Kirsch klatschte begeistert in die Hände. Sie stand im neu renovierten Kutscherhäuschen, das ihr gemeinsam mit ihrem Freund Anton Böck demnächst als Wohnstätte dienen sollte. Die Umzugskisten waren bereits gepackt. In den letzten Wochen hatten die Handwerker wahre Wunder vollbracht. Aus dem baufälligen Gebäude im Hinterhof neben Antons Apotheke in der Kirchengasse war ein schmuckes kleines Häuschen geworden, das perfekt für zwei Personen geeignet war. Hier konnte man gemütlich seinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Anton hatte seine Apotheke seiner Tochter Heide vor zwei Jahren überschrieben, und nun würde er auch seine Wohnung über dem Geschäftslokal räumen, damit Heide mit ihrer Tochter Rosa und ihrem zukünftigen Ehemann, dem Kriminalkommissar Erich Felsberg, genügend Platz zum Wohnen hatte. Die Veränderung fiel Anton nicht schwer, da er sich in Zukunft das Kutscherhäuschen mit Ernestine teilen würde. Seit letztem Dezember waren die beiden sich ein großes Stück nähergekommen. Anton war erstaunt gewesen, dass es sich mit fünfundsechzig immer noch herrlich aufregend anfühlte, eine attraktive Frau zu küssen.

Er trat zu Ernestine und warf ebenfalls einen Blick in den neu gestalteten Wohnraum. Er stimmte ihr zu. Die Handwerker hatten gute Arbeit geleistet. Die Wände waren frisch verputzt und weiß gestrichen, die Stromleitungen neu gelegt, und statt des alten Gerümpels stand ein funktionstüchtiger Ofen, der gleichzeitig auch als Herd diente, im Zentrum der Stube. Außerdem gab es noch zwei separierte Schlafräume, ein praktisches Bad und eine Toilette.

»Ich kann es nicht erwarten, den ersten Schweinsbraten in diesem Prachtexemplar zuzubereiten«, sagte Anton und strich liebevoll über die kalte Herdplatte. Er war ein begeisterter Koch und noch leidenschaftlicherer Esser, was man ihm nicht ansah, denn er war drahtig und schlank. Anton hatte auf seinen altmodischen Ofen bestanden, während Heide sich in der Wohnung eine neue Einbauküche nach den Plänen von Margarete Schütte-Lihotzky hatte einbauen lassen, praktisch und modern.

»Denkst du etwa schon wieder ans Essen?«, fragte Ernestine. »Wir haben doch eben erst gefrühstückt, und du hattest zwei Buttersemmeln mit Honig und ein Kipferl mit Marmelade.«

»Zählst du etwa mit, wie viel ich esse?«

Ernestine grinste frech. »Du weißt, dass meinem wachen Geist nichts entgeht.«

Anton verehrte Ernestine, trotz oder gerade wegen ihrer kleinen Schwächen. Eine davon war ihre Neugier. Sie beobachtete ihre Umwelt genau und steckte regelmäßig ihre Nase in Angelegenheiten, die sie eigentlich nichts angingen. Auf diese Weise hatte sie schon so manches Geheimnis gelüftet und ihrem ehemaligen Schüler Erich Felsberg beim Aufklären von Verbrechen geholfen. Anton war bei jedem Abenteuer mehr oder weniger freiwillig dabei gewesen.

»Das Frühstück ist über zwei Stunden her. Eine Tasse Kaffee oder Milch hätte schon wieder Platz in meinem Magen«, verteidigte er sich.

Ernestine lachte herzlich, und Anton wurde warm ums Herz. Er liebte diesen hellen Klang. Die gute Laune war ansteckend. Sobald er es hörte, fühlte er sich rundherum zufrieden. Das Leben war einfach großartig.

»Was hältst du von einem Spaziergang durch die Hauptallee und einem Besuch in der Meierei in der Krieau?«, fragte sie und wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Unzählige Lachfältchen umgaben ihre himmelbauen Augen.

»Du kannst meine Gedanken lesen!« Anton war begeistert.

Das ehemalige Jagdschloss neben der Trabrennbahn war in den letzten Wochen zu seinem Lieblingslokal geworden. Hier hatte sich einst Kaiserin Sisi täglich ein Glas frische Milch servieren lassen, weshalb die Meierei während der Monarchie zur angesagten Jausenstation der Aristokratie avanciert war. Nach dem Krieg hatte sich das Publikum verändert. Heute kamen alle Wiener und Wienerinnen in die Hauptallee, einfache Arbeiter, gut situierte Bürger und einstige Aristokraten. Denn an der Qualität der Produkte hatte sich in all den Jahren nichts geändert. Nach wie vor wurden hier der saftigste Gugelhupf und das süßeste Schlagobers der Stadt serviert. Grund genug für Anton, regelmäßig vorbeizuschauen.

»Lass uns gehen«, sagte er.

»Ich hole nur rasch meinen Hut!« Ernestine lief nach oben, in die kleine Mansardenwohnung, die ab nächster Woche in ein Zimmer für Rosa umgebaut werden sollte. Die Handwerker hatten die Materialien bereits am Gang gelagert, weshalb Ernestine über Säcke und Kisten steigen musste. Malerfarbe in Eimern stapelte sich neben Werkzeug und Holzleisten. Auf halbem Weg stieß sie mit Heide zusammen. Sie hatte in den letzten Jahren ihre Traurigkeit über den Verlust ihres Ehemanns im Krieg endgültig abgelegt und zu ihrer einstigen Lebensfreude zurückgefunden. Grund dafür war Erich Felsberg, den sie im nächsten Monat heiraten würde.

»Guten Morgen! Hat Papa dich wieder zu einem Spaziergang durch die Hauptallee überredet?« Auch Heide wusste über Antons neue Leidenschaft für Gugelhupf und Schlagobers Bescheid.

»Ich habe ihm den Ausflug vorgeschlagen.« Ernestine zwinkerte verschwörerisch. »Wir sollen doch nachfragen, ob die Meierei bereit wäre, eine kleine Tafel nach eurer Hochzeit auszurichten. Oder habt ihr eure Meinung wieder geändert?«

Seit Wochen diskutierten Erich und Heide darüber, wo sie nach der Trauung im kleinen Rahmen feiern wollten. Beide hielten nichts von einem großen Fest und wünschten sich ein gemütliches Beisammensitzen mit den Trauzeugen und ausgesuchten Verwandten. Ernestine hatte die Meierei ins Spiel gebracht. Dort konnte man bei Schönwetter unter blühenden Kastanienbäumen sitzen und neben einer köstlichen Jause die gute Luft der Praterauen genießen. Heide hatte die Idee gefallen.

»Oh, ja bitte«, sagte Heide. »Erich würde zwar lieber bei uns im Garten feiern. Aber das ist mir doch eine Spur zu schlicht.«

»Das kann ich verstehen«, pflichtete Ernestine bei. »Am Ende des Tages müssten Erich und du in der Küche stehen und die Teller und Gläser abwaschen.« Sie schüttelte den Kopf. »Und selbst wenn Anton und ich euch helfen. Am Hochzeitstag solltet ihr nicht arbeiten müssen. Da gilt es, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.«

Die beiden Frauen waren sich einig, und Ernestine setzte ihren Weg ins Dachgeschoss fort, um ihren hellgelben neuen Sonnenhut zu holen. Sie hatte das hübsche Stück erst letzte Woche im Kaufhaus Herzmansky auf der Mariahilfer Straße erstanden und konnte es nicht erwarten, es auszuführen.

Mit der Straßenbahn fuhren Anton und sie bis zum Nordbahnhof. Das Backsteingebäude erinnerte mit seinen Türmchen an eine Burg. Von dort aus spazierten sie zum Tegetthoff-Denkmal und dann weiter in die Hauptallee. Über knapp viereinhalb Kilometer führte die Allee vom Praterstern bis zum Lusthaus, einem weiteren kleinen Jagdschlösschen. Ursprünglich war die Allee in den Auwald geschlagen worden, um eine Verbindung zwischen dem Augarten und dem kaiserlichen Jagdgebiet zu schaffen. Seit Jahren diente der Prater den Wienern und Wienerinnen als Erholungsgebiet. Der Wurstelprater lockte mit Vergnügungen aller Art von der Schießbude bis zum Lichtspieltheater. Im angrenzenden grünen Teil ließ es sich in den ruhenden Donauarmen gemütlich Boot fahren. Zahlreiche Wiesen luden zum Picknicken ein, und in so manch gemütlichem Gastgarten konnte man vorzüglich speisen. Ungefähr auf halber Höhe der Allee befand sich die Trabrennbahn. Sie war kurz nach der internationalen Pferdeausstellung 1873 errichtet worden. Damals hatte man die Hauptallee für ein Rennen gesperrt. Das Ereignis hatte so viel Interesse geweckt, dass man beschlossen hatte, einen Trabrennplatz für den beliebten Sport anzulegen.

Gleich neben der Rennbahn lag die Meierei, weshalb Anton seine Schritte beschleunigte.

»Erstaunlich, wie viel Energie du plötzlich hast«, sagte Ernestine. Sie hatte sich bei ihm untergehakt und hatte nun Probleme, mit seinem Tempo mitzuhalten. Aus den Auwäldern rechts und links der Allee stieg der würzige Duft von Knoblauch auf. Der Bärlauch hatte längst zu blühen begonnen und war für die Küche nur noch bedingt verwendbar, dennoch sorgten die dunkelgrünen Blätter und die weißen, zarten Blüten, die den Waldboden wie ein Meer kleiner Sterne bedeckten, für ein intensives Geruchserlebnis.

»Der Gugelhupf ruft mich«, sagte Anton. »Kannst du ihn nicht hören?« Er legte seine Hand an sein Ohr und bildete einen Trichter.

Alles, was Ernestine wahrnahm, waren das rasche Pferdegetrampel von der Trabrennbahn, das Zirpen der Insekten und ein Specht, der unaufhörlich mit seinem Schnabel gegen einen Baum klopfte. Unter der Woche war die Hauptallee beschaulich. Erst am Wochenende würden die Wiener und Wienerinnen erneut in Scharen den Prater stürmen. Jetzt waren es die Pensionisten, Müßiggänger und Gouvernanten, die ihre Schützlinge im Kinderwagen ausführten. Auf der Trabrennbahn wurde auch wochentags trainiert.

Aus der Entfernung erkannte Ernestine den weiß gestrichenen Torbogen, der zur Meierei führte. Auf dem Schild stand in geschnörkelter Schrift: »Meierei Krieau, Wiener Molkerei«. Vor zwei Jahren hatte die Stadt Wien den Betrieb übernommen. Durch das Tor führte ein festgetretener Weg zum eigentlichen Gebäude, einem niedrigen Gutshof mit rot gedecktem Dach. Im Garten waren grün gestrichene Tische und Bänke aufgestellt. Bunte Sonnenschirme sorgten zusätzlich zu den Bäumen für ausreichend Schatten.

Zielstrebig ging Anton auf seinen Lieblingsplatz zu, der noch frei war. Der Tisch befand sich unter einer riesigen Kastanie, deren Blüten hellrosa leuchteten und den betörenden Duft des Frühlings verströmten. Eine der beiden Bänke stand direkt an der Hausmauer, an die man sich anlehnen und herrlich entspannen konnte. Ein rot-weiß kariertes Tischtuch bedeckte die Tischplatte. Zufrieden ließ sich Anton auf die Bank plumpsen, nahm seinen Hut ab und schmiegte seinen Rücken gegen die warme Hauswand. Ernestine setzte sich neben ihn. Sie saß kaum, als sie eine bekannte Stimme vernahm.

»Nein, was für eine Überraschung, Herr Böck und Fräulein Kirsch.« Ein athletischer Mann Mitte dreißig winkte ihnen vom Nebentisch zu. Es war Pepi Kratochwil, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Fußballspieler der Stadt. Er wurde auch »der Tank« genannt, weil er sich wie ein Panzerfahrzeug durch die gegnerische Mannschaft bewegte und als Stürmer ein Tor nach dem anderen schoss. Ernestine und Anton hatten den Sportler bei einer Kur in Baden kennengelernt und ihn davor bewahren können, zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt zu werden.

»Herr Kratochwil!«, rief Anton erfreut. Er war ein großer Bewunderer des Ausnahmesportlers, der jedes Wochenende für Antons Lieblingsfußballverein, den SC Rapid, Tore schoss. »Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Setzen Sie sich doch zu uns.« Anton wies auf die freie Bank.

Pepi Kratochwil bat eine sehr attraktive junge Frau zu sich. Sie trug ein auffallend elegantes Sommerkleid in Lila mit passendem Hut und Schuhen im selben Farbton. »Darf ich Ihnen meine Verlobte vorstellen? Klara Fürst.«

Die junge Frau reichte zuerst Ernestine, dann Anton die Hand. Ernestine freute sich für den Fußballer, dass er sich erneut verliebt hatte. Seine erste Verlobte war auf sehr tragische Weise verstorben.

»Sehr erfreut!« Sie stellten einander vor, dann setzten Pepi Kratochwil und Klara Fürst sich zu Ernestine und Anton an den Tisch.

»Was führt Sie in die Krieau?«, fragte Kratochwil.

Das Verliebtsein schien ihm gutzutun. Er sah blendend aus und strotzte förmlich vor Kraft. In seinem modischen Anzug und mit dem schicken Haarschnitt hätte er für jede Reklame posieren können. Was er ohnehin tat. Der Tank bewarb Malzbier, Rasierschaum und neuerdings auch Schokolade.

»Der Gugelhupf«, gab Anton zu.

Kratochwil lachte. »Essen Sie immer noch so gern?«

Etwas beschämt nickte Anton. Wie zur Bestätigung seiner Worte kam die Wirtin Frau Marie, eine korpulente Frau mit rosigen Wangen und einer bunten Schürze über dem Kleid, aus dem Haus. Ungefragt stellte sie zwei Teller mit großen Portionen Gugelhupf und Schlagobers auf den Tisch. »Ich hab Sie beide schon vom Küchenfenster aus gsehn!«, sagte sie. »Was wolln S’ denn trinken?«

»Einen Häferlkaffee«, orderte Ernestine.

»Und für mich ein großes Glas Milch.«

»Kommt sofort.« Die Wirtin verschwand wieder im Haus.

»Bestellen Sie nichts?«, fragte Ernestine den Fußballer.

»Wir haben schon gegessen. Eigentlich wollten wir gerade gehen. Aber als wir Sie kommen sahen, wollt ich unbedingt ein paar Worte mit Ihnen wechseln.«

»Wie schön, dass Sie sich zu uns setzen.« Anton strahlte. »Wie stehen denn die Chancen nächstes Wochenende? Wird Rapid gegen die Hakoah gewinnen? Im Moment liegt der Verein in der Liga noch ein paar Punkte zurück. Die müssen aufgeholt werden.«

»Na, ich will hoffen, dass wir gewinnen«, lachte Kratochwil.

»Aber bitte verausgab dich nicht wieder so sehr«, warnte Klara Fürst. Sie strich ihrem Verlobten über den Oberarm. »Denk an das Trabrennen. Ich will auf keinen Fall allein hingehen. Wir sind verlobt, und man hat mich schon die letzten Male nach dir gefragt.«

»Bis zum Sonntag bin ich wieder fit«, versprach Pepi Kratochwil.

Klara Fürst beugte sich über den Tisch. Ihr Blick ruhte auf Ernestines gelbem Sommerhut. »Werden Sie auch dabei sein?«

»Wobei?«, wollte Ernestine wissen.

»Beim Trabrennen am Sonntag. Diesmal gibt es auch einen modischen gesellschaftlichen Höhepunkt. Vor dem Rennen findet eine Hutmodenschau statt. Ich bin mir sicher, dass sie Ihnen gefallen wird. Woher stammt Ihr entzückendes Modell?«

»Von Herzmansky!« Stolz griff Ernestine an ihren neuen Hut.

»Ach, wusste ich es doch. Ich war letzte Woche dort und hatte dieses besondere Modell auch in der Hand«, gab Klara Fürst zu. »Ich habe es nicht gekauft, weil ich die Modenschau noch abwarten wollte. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht einen Fehler gemacht habe. Der Hut ist sehr schick.«

»Vielen Dank.« Ernestine fühlte sich geschmeichelt. Die Worte waren Balsam auf ihrer Seele, hatte Anton doch ein Schmunzeln unterdrückt, als sie damit nach Hause gekommen war. Ihr Interesse an Rennen und Modenschau war geweckt. »Die Veranstaltung klingt verlockend. Was meinst du, Anton?«

Der hatte eben ein großes Stück Gugelhupf in den Mund gesteckt und konnte nicht antworten, weil er kaute.

»Ich habe jede Menge Freikarten«, sagte Pepi Kratochwil. Er langte in sein Sakko und holte einen ganzen Packen hervor. »Wie viele brauchen Sie denn?«

»Fünf«, sagte Ernestine so schnell, dass Anton keine Zeit blieb, einen Einwand zu erheben. »Mit Sicherheit wollen Heide und Rosa auch dabei sein. Falls Erich freihat, kann er uns ebenfalls begleiten.« Sie ignorierte Antons leidenden Blick.

»Das Rennen wird Ihnen gefallen«, war Kratochwil überzeugt. »Und ich freue mich, dass wir uns am Sonntag wiedersehen. Dann können wir in Ruhe plaudern. Jetzt müssen wir leider weiter. Wir werden zum Mittagessen erwartet.«

Pepi Kratochwil stand auf und reichte Ernestine fünf Freikarten. Als er sich zum Gehen wandte, drangen vom Nebentisch aufgeregte Stimmen zu ihnen. Sie waren so laut, dass alle sich unweigerlich umdrehten. Ein kleiner, untersetzter Mann mit Glatze und auffallendem Schnurrbart schimpfte erregt.

»Jeder weiß, dass meine Schaumweine die besten in der Stadt sind! Natürlich wird der Trabrennverein weiter bei mir bestellen und nicht bei diesem Billigproduzenten Himmelreich. Der Name Schaumberger steht seit Generationen für Qualität.«

Das Gesicht des Mannes war dunkelrot angelaufen. Er war sichtlich erregt. Sein Gegenüber, ein ebenfalls korpulenter Mann im dunkelgrünen Jagdanzug, mit Knickerbocker und Gamsbart am Hut, wirkte nicht überzeugt. Sein Bart war im Stil des verstorbenen Kaisers geschnitten.

Er antwortete belustigt: »Dein Wein ist gut, aber völlig überteuert. Und das weißt du.« Seine Stimme klang schrill und viel zu hoch für einen Mann seiner Statur.

»Qualität hat eben ihren Preis. Aber das werden die Menschen am Sonntag sehen. Sie werden den Unterschied schmecken.«

»Dachte ich mir doch, dass Schaumberger dort drüben sitzt«, sagte Klara Fürst leise. »An seiner Stelle würde ich mich nicht so sicher fühlen. Ich glaube nicht, dass er den Trabrennverein weiter beliefern wird.« In ihrer Stimme schwang ein Hauch von Schadenfreude mit.

»Sie kennen die Herren?«, fragte Ernestine.

Anton stöhnte leise. Es schien nichts zu geben, was sie nicht interessierte.

»Der Mann mit dem Schnurrbart ist Christoph Schaumberger.« Klara Fürst hielt sich beim Sprechen die Hand vor den Mund. Es machte ihr sichtlich Spaß, zu tratschen. »Er ist einer der führenden Schaumweinhersteller im Land. Seit Jahren beliefert er den Trabrennverein mit seinen Weinen. Jeder weiß, dass sie viel zu teuer sind. Bis jetzt hat sich niemand um eine Alternative gekümmert. Aber jetzt ist ein neuer Anbieter ins Spiel gekommen. Wenn die Gerüchte stimmen, wird Heinrich Himmelreich demnächst seinen Platz einnehmen.«

»Ist das der andere Herr im Jagdanzug?«, wollte Ernestine wissen.

»Nein, das ist Graf Emanuel Wallwitz. Er besitzt ein Pferdegestüt in der Nähe von Tullnerbach. Am Sonntag wird eines seiner besten Pferde einen Sulky ziehen. Wenn Sie kommen, werden Sie ihn mit Sicherheit wiedersehen. Sein Henry Mozart gilt als Geheimtipp, eigentlicher Favorit ist The Great Gregor. Aber ich bin davon überzeugt, dass Henry Mozart gewinnen wird. Er wird vom besseren Jockey gelenkt.«

»Henry Mozart und The Great Gregor sind also Pferde«, sagte Ernestine.

»Ja, eines gehört Graf Emanuel Wallwitz, das andere Graf Kobinski.«

»Und wer ist Heinrich Himmelreich?«, erkundigte sich Ernestine.

Anton schwirrte der Kopf von den vielen Namen von Tieren und Menschen, die er nicht kannte. Sanft stieß er unter dem Tisch mit der Fußspitze gegen Ernestines Schienbein. Er wollte sie damit von weiteren Fragen abhalten. Doch weder Ernestine noch Fräulein Fürst ließen sich bremsen.

»Himmelreich ist ein Winzer aus dem Burgenland. Er hat sich auf die Produktion von Schaumwein spezialisiert und hat ehrgeizige Pläne. Er will ins große Geschäft einsteigen, daher bemüht er sich um den Auftrag beim Trabrennverein. Dort tummeln sich viele potenzielle Kunden, die über ausreichend Geld verfügen. Angeblich hat Heinrich Himmelreich den Kassier und den Vizepräsidenten bestochen, um am Sonntag auch vor Ort zu sein. Er schenkt Gratissekt aus. Das ist der Grund, warum Herr Schaumberger so wütend ist. Wenn er seinen Auftrag nicht verlieren will, wird er am Sonntag auch ein paar Flaschen umsonst zur Verfügung stellen müssen. Klingt das nicht verlockend?«

Klara Fürsts Augen leuchteten. Sie genoss es merklich, Ernestine mit pikanten Informationen zu füttern, und war über die Vorgänge im Trabrennverein bestens informiert.

»Wir müssen jetzt wirklich los«, drängte Pepi Kratochwil.

Ein wenig enttäuscht stand Klara Fürst auf. Nur zu gern hätte sie noch mehr Klatsch preisgegeben. Und Ernestine hätte ihn mit Vergnügen gehört.

»Wir sehen uns am Sonntag«, sagte Klara Fürst. »Ich werde Ihnen eine kleine Einführung in die Welt der Pferdewetten geben. Es ist ja so aufregend, ein paar Münzen zu setzen. Nichts hebt die Stimmung mehr als das Fiebern auf den Sieg. Sie werden das Rennen lieben.«

»Ich kann es kaum erwarten!« Ernestines Wangen glühten vor Vorfreude.

Dann verabschiedeten der Tank und seine Verlobte sich zum zweiten Mal. Er bot ihr den Arm an, und gemeinsam verließ das hübsche Paar die Meierei. Der breitschultrige, muskulöse Fußballspieler und die zierliche junge Frau im lila Kleid.

»Wenn das kein glücklicher Zufall war«, freute sich Ernestine. »Wir haben Freikarten für ein Pferderennen, werden dabei auch noch eine Hutmodenschau sehen und mit Gratissekt versorgt. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen?«

»Freikarten für das Fußballspiel wären mir lieber gewesen«, brummte Anton ärgerlich.

Versöhnlich legte Ernestine ihren halben Gugelhupf auf Antons Teller. »Hier!«, sagte sie. »Damit dein Leiden nicht ganz so groß ist.«

»Das kleine Stückchen reicht niemals bis Sonntag.«

Ernestine beugte sich zu ihm und hauchte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Damit zauberte sie ein Lächeln auf Antons Gesicht. Vorerst war seine Enttäuschung verflogen.

ZWEI

Anton hatte seinen hellen Sommeranzug aus dem Kasten geholt und von den Mottenkugeln befreit. Das gute Stück war vor dem Krieg modern gewesen. Jetzt sah er darin aus wie ein Relikt einer längst vergangenen Zeit. Das Sakko war viel zu lang, die Weste darunter in einem längst aus der Mode gekommenen Stoffmuster.

»Spätestens zu unserer Hochzeit musst du dir einen neuen Anzug zulegen«, sagte Heide streng. Sie und Erich traten aus dem Haus in den Garten. Rosa folgte ihnen.

Das Mädchen lief auf Anton zu und umarmte ihn stürmisch. »Ich finde Opa schick. Bloß der Geruch ist seltsam.« Rosa rümpfte die Nase.

»Danke«, murmelte Anton und strich seiner Enkeltochter über den blonden Pagenkopf.

Sie war in den letzten Monaten schon wieder um ein paar Zentimeter gewachsen. Wenn die Achtjährige in dem Tempo weiterwuchs, würde sie bald so groß wie Ernestine sein. Er schielte zu ihr. Der Gesichtsausdruck der pensionierten Lateinlehrerin verriet ihm nicht, was sie über seine Kleidung dachte. Sie selbst trug ein geblümtes Sommerkleid und hatte ihren gelben Sonnenhut auf.

»Der Anzug ist mindestens fünfzig Jahre alt«, meckerte Heide weiter.

»Du übertreibst. Dann hätte ich ihn ja schon mit fünfzehn erstanden. Das stimmt nicht«, meinte Anton beleidigt, sah aber ein, dass er sich zur Hochzeit seiner Tochter neu einkleiden musste, wenn er vermeiden wollte, dass Heide tagelang nicht mit ihm redete.

»Ich war noch nie bei einem Pferderennen.« Erich, Antons zukünftiger Schwiegersohn, lenkte vom heiklen Kleidungsthema ab. »Die letzte Sportveranstaltung, bei der ich war, ist ein Fußballspiel gewesen.«

»Das wäre unterhaltsamer«, knurrte Anton so leise, dass weder Heide noch Ernestine ihn hören konnten.

»Ich freu mich so sehr auf die Pferde«, sagte Rosa aufgeregt und hüpfte dabei auf und ab. »Schade, dass Minna nicht mitkommen darf.«

Minna war die Cockerspaniel-Dame der Familie. Schmollend lag das Tier im Gras und versteckte die Schnauze zwischen den Pfoten. Anton beneidete die Hündin um ihren friedlichen Nachmittag im Garten. Gern hätte er mit ihr getauscht.

»Eine Pferderennbahn ist kein geeigneter Ort für einen Hund«, meinte Heide. Sie klappte ihre Handtasche zu und streifte dünne Handschuhe über.

In ihrem eleganten Sommerkleid sah sie aus wie eine der Frauen, die man neuerlich auf Kosmetikreklamen bewundern konnte. Anton blickte von einem zum anderen. Alle waren wie aus dem Ei gepellt. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit durchströmte ihn. Er war unglaublich stolz auf seine Familie.

»Dann lasst uns aufbrechen.« Ernestine klatschte in die Hände. »Sonst kommen wir noch zu spät. Ich will eine Pferdewette abgeben.«

»Ist das nicht reichlich riskant?«, fragte Erich.

»Ich habe nicht vor, ein Vermögen zu setzen«, entgegnete Ernestine. »Bloß ein paar Münzen. Sonst fehlt der Nervenkitzel, und das Rennen macht keinen Spaß.«

»Das werde ich auch tun«, stimmte Heide fröhlich ein.

»Darf ich auch wetten?«, fragte Rosa.

»Selbstverständlich!«, sagte Ernestine und fügte schnell hinzu: »Wir tippen gemeinsam. Ich glaube, Kinder dürfen offiziell noch nicht wetten.«

»Die spannenden Dinge dürfen wir nie«, meinte Rosa mit nach unten gezogenen Mundwinkeln.

Anton versuchte erst gar nicht, die drei von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Frauen waren wild entschlossen, ein paar Münzen zu verspielen. Anton würde sein Geld in Milch und Gugelhupf investieren. Da wusste er, was ihn erwartete.

Kurz darauf spazierten sie zu fünft durch die Hauptallee. Schon von Weitem war zu erkennen, dass heute ein ganz besonderes Ereignis in der Krieau stattfand. Von überallher strömten die Menschen zum Trabrennplatz. Sie zogen an der Rotunde vorbei, Richtung Eingang. Die Rotunde war ein zirkuszeltähnliches Gebäude aus Stahl und Glas, das anlässlich der Weltausstellung 1870 errichtet worden war. Es befand sich neben der Trabrennbahn. Bei der Eröffnung hatte ganz Wien sich über den monströsen Bau echauffiert. Heute war das riesige Zirkuszelt aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die Wiener und Wienerinnen liebten ihre Rotunde.

Vor dem Eintrittsverkaufsstand hatte sich eine lange Schlange gebildet. Anton und seine Familie reihten sich ein. Auch die anderen Besucher waren vornehm gekleidet. Einige Damen trugen knöchellange Kleider, mit denen sie bei jeder Abendveranstaltung ein gutes Bild abgegeben hätten. Die meisten Herren hatten Fracks an und Zylinderhüte auf. Anton fiel in seinem altmodischen Sommeranzug auf, doch das störte ihn nicht weiter. Er hatte nicht vor, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen.

Zügig wurden die Eintrittskarten kontrolliert. Zum ersten Mal in seinem Leben sah Anton die Trabrennbahn von innen. Im Programmheft, das ihm die Dame beim Eintrittsschalter überreichte, las er, dass die Zuschauertribünen als die schönsten Europas galten. Es waren sachlich gestaltete Stahlbetonbauten mit Fachwerk-Elementen im Stil der Wiener Werkstätte. Der Richter-Pavillon in der Mitte der Trabrennbahn war ein dreistöckiger Turm aus Glas und Stahl, der Einblick auf die Rennbahn von allen Seiten gewährte. Er war das Prachtstück des Trabrennplatzes. Zu gern hätte Anton einen Blick von der obersten Plattform auf den Prater geworfen. Doch er wusste, dass dieses Vergnügen nur den Mitgliedern des Trabrennvereins und den Preisrichtern vorbehalten war.

»Haben wir fixe Sitzplätze?«, wollte Heide wissen.

»Ja«, bestätigte Ernestine. Sie reichte jedem eine Karte.

Anton wollte zuerst das Büfett erkunden. »Sicherlich gibt es belegte Brötchen, Würstel oder andere Köstlichkeiten«, war er überzeugt. Sein Magen knurrte, seit dem Mittagessen waren drei Stunden vergangen.

»Ich begleite dich«, meinte Erich. Er schaute auf die Eintrittskarte. »Hier steht, dass man gegen Vorzeigen dieser Karte ein Glas Gratissekt bekommt.«

»Das klingt gut.« Heide hakte sich bei Erich unter. »Es ist ewig her, dass ich das Sprudelgetränk geschlürft habe.«

»Ihr denkt alle nur ans Essen«, beschwerte sich Rosa. »Ich will die Pferde sehen.« Das Mädchen stemmte wichtig die Hände in die Hüften.

»Ich weiß nicht, ob man so ohne Weiteres in die Stallungen spazieren darf«, gab Heide zu bedenken.

»Aber wir sind doch wegen der Pferde da.« Rosa war sichtlich enttäuscht. Antons Enkelin hatte gehofft, eines der Tiere streicheln zu dürfen.

»Lass uns nachsehen«, schlug Ernestine vor. »Mehr, als dass man uns wieder wegschickt, kann nicht passieren.« Sie fasste nach Rosas Hand. Augenblicklich hob sich die Laune des Mädchens.

Während Anton sich mit seiner Tochter und seinem künftigen Schwiegersohn zum Büfett aufmachte, gingen Ernestine und Rosa in die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor Rennbeginn wollte man sich bei den reservierten Plätzen wieder treffen und anschließend eine Wette für das Rennen abschließen.

Rasch drängten Ernestine und Rosa sich an Zuschauern vorbei, die Sektgläser in den Händen hielten. Ernestine schnappte Wortfetzen über Favoriten, potenzielle Gewinner und Verlierer auf. Die Namen The Great Gregor und Henry Mozart fielen dabei häufiger.

»Was fällt dir ein, hier herumzustehen?«

Eine Stimme, die Ernestine schon einmal gehört hatte, stach aus dem Stimmengewirr hervor, sie war hoch und unangenehm schrill. Neugierig drehte sie sich danach um. Unterhalb der Tribüne stand der dicke Mann mit dem altmodischen Backenbart, den Klara Fürst vor ein paar Tagen als Graf Emanuel Wallwitz vorgestellt hatte. Heute trug er keinen Jagdanzug, sondern einen schwarzen Frack. Er hatte beide Hände drohend nach oben gerichtet und schimpfte mit einem blassen jungen Mann, der für Ernestines Geschmack viel zu dünn war. Er trug ein dunkelgrünes Jockey Kostüm.

»Geh auf der Stelle zurück in den Stall. Es ist deine verdammte Pflicht, dich um Henry Mozart zu kümmern. Hast du mich verstanden, Emil?«

»Ich musste nur kurz …« Der junge Mann senkte betroffen den Kopf und machte den Eindruck eines gescholtenen Kindes.

Ernestine hatte Mitleid mit ihm. Es war ersichtlich, dass er einen triftigen Grund für sein Handeln hatte und den gern erklärt hätte. Doch sein Gegenüber ließ ihn nicht zu Wort kommen.

»Das interessiert mich nicht«, schrie Graf Wallwitz, und seine Stimme überschlug sich dabei. »Du hast mir zu gehorchen. Ich will nicht, dass mein wertvollstes Pferd unbeaufsichtigt ist. Am Ende versucht es doch noch einmal einer, es mit schlechtem Futter zu vergiften. Wenn Henry Mozart etwas zustößt, trägst du die volle Verantwortung dafür.«