Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

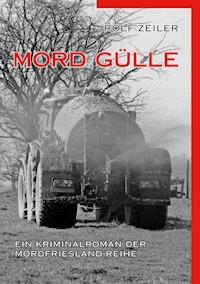

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Das Team um Kommissar Streib muss diesmal die skurrilen Morde an ostfriesischen Bauern aufklären. Ein verunglückter Journalist ist der Beginn einer Verstrickung von Geschehnissen um kriminelle Umweltverschmutzung, Drogenschmuggel und Mord. Die zum Himmel stinkende Spur führt sie in die Abgründe des Missbrauchs illegaler Gülle aus Holland. Mord Gülle ist das zweite Buch aus der Kriminalroman-Reihe „MordFriesland“ um Hauptkommissar Peter Streib und Team, die in der geliebten Heimatstadt des Autors, Emden/Ostfriesland, ihren Handlungsrahmen hat. Neben spannenden Mordfällen schreibt er in seinen Büchern auch immer wieder Wissenswertes über Geschichte und Kultur Ostfrieslands sowie aktuelle Themen der Stadt. Kritisch recherchiert dient dann ein brisantes Thema als Grundlage für seine Mordgeschichte. Die zunehmende Umweltbelastung der Gewässer Ostfrieslands durch Übergüllung der Felder ist ein aktuelles Problem, das der Autor für seinen neusten Krimi als Anlass genommen hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Weitere Bücher vom Autor

Asia With Suit And Tie

Asien Mit Anzug Und Krawatte

Kopf Hoch Herbert Wenn Der Hals Auch Dreckig Ist

Golf With The Devil

Mord Hieve

Mord Gülle

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass:

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,

die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind.

Bundesnaturschutzgesetz 2002

Die Handlung und die Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit

lebenden Personen und Organisationen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Im Märzen der Bauer

die Gülle betankt.

Er setzt seine Felder

und Wiesen in Stand.

Er pflüget den Boden,

er egget und sät

und sprüht seine Gülle

frühmorgens und spät.

Die Umwelt, die Felder,

sie dürfen nicht ruh´n,

sie haben Erträge zu liefern

und die Gülle wird´s tun.

Sie jauchen und güllen

und singen ein Lied,

sie freu´n sich, wenn alles

schön grünet und blüht.

So geht unter Scheiße

die Umwelt zugrunde,

verseucht der Bauer

das kostbare Wasser.

Er mäht das Getreide,

dann drischt er es aus,

krebserregende Salze versauen

manch fröhlichen Schmaus.

Volkslied- und Kinderlied aus Mähren

frei interpretiert

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Kapitel XXX

Kapitel XXXI

Kapitel XXXII

Kapitel XXXIII

Kapitel XXXIV

Kapitel XXXV

Kapitel XXXVI

Kapitel XXXVII

Epilog

Prolog

Er saß in Gedanken versunken vor seinem Computer und schrieb an seiner Reportage. Angetrieben von dem Ehrgeiz, eine preisverdächtige Dokumentation zu schreiben, arbeitete er an den seiner Meinung nach skandalösen Erkenntnissen seiner Recherchen. Die Fakten ergaben ein erschreckendes Bild einer weiteren Umweltzeitbombe, die schon seit einer ganzen Weile unaufhaltsam tickte. Er las zum x-ten Mal voller Stolz seine Einführung:

Die Güllemafia

von Bernd Wolters

Jedes Jahr hinterlassen die etwa 28 Millionen Schweine, 12,5 Millionen Rinder und 180 Millionen Stück Geflügel in Deutschland circa 200 Millionen Tonnen Mist und Jauche. Das entspricht ungefähr dem Gewicht der weltweit jährlichen Plastikproduktion oder, um es sich besser vorstellen zu können, ungefähr dem Gewicht von 720.000 A380-Flugzeugen.

Jedes Jahr am 2. Februar, nach der gesetzlich vorgeschriebenen Pause vom 1. November bis zum 1. Februar, beginnt die Saison wieder, die Gülle muss auf die Felder.

Überall im Land starten die Bauern ihre Traktoren, hängen die Gülletanks dahinter und sprühen ein breites Band grünbräunlicher Tierexkremente auf ihre Felder. Das ganze Land wird mit einem elenden Gestank von Ammoniak und Schwefelwasserstoff überzogen.

Unzählige Gülletransporte rollen wieder durch das Land von West nach Ost, von Nord nach Süd, über Grenzen. In Tankwagen verladen, würde allein die Gülle aus Niedersachsen ausreichen, um eine Kolonne zu bilden, die einmal um den Äquator reicht. Der Begriff Gülletourismus hat sich etabliert, der über eine sehr gut funktionierende Güllebörse gesteuert wird.

Im wahrsten Sinne des Wortes wird hier aus Scheiße Geld gemacht, und zwar sehr viel Geld.

Bauern mit seit Jahren stetig wachsenden Tierhaltungen haben nicht mehr genug Ackerlandfläche, um die von ihren eigenen Tieren produzierten Exkremente auszubringen. Zupachtung von Ackerland ist für sie nicht wirtschaftlich, da die Pachtpreise für Ackerflächen sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt haben. Behördlich sind die Mengen der jährlichen Ausbringung von Gülle per Hektar genau geregelt, aber daran halten tut sich kaum jemand. Dennoch: Die Düngebehörde, die eigentlich eine Wasserschutzbehörde ist, führt heute vermehrt Kontrollen durch. Sie berechnen die anfallende Gülle per Hof und ob dieser genug Ackerfläche hat, um die angefallene Gülle zu verteilen. Es gibt vom Gesetz vorgeschriebene Quoten, wie viel Gülle ein Bauer pro Hektar ausbringen darf. Bei Missständen drohen den Bauern empfindliche Bußgelder.

Daher zahlen die deutschen Bauern für den Abtransport pro Kubikmeter überschüssiger Gülle, die sie nicht auf ihren eigenen Feldern ausbringen dürfen, je nach Jahreszeit lieber fünf bis zehn Euro.

Unsere holländischen Nachbarn zahlen sogar das Doppelte für ihre über den Quoten liegende Gülle. Zudem sind die festgelegten Normen für die Aufnahmemengen der Felder wesentlich strenger geregelt als bei uns in Deutschland. In den Niederlanden können Besitzer von jeglichen Agrarflächen bis zu 15 Euro bei freiem Lieferservice aufs Feld für die Abnahme von Jauche erzielen. Kein Wunder also, dass die Niederländer ihre Gülle lieber nach Deutschland exportieren, denn dort kostet sie die Abnahme wesentlich weniger. Bis vor einigen Jahren konnten sie sogar den Wirtschaftsdünger – so heißt Gülle offiziell in der Amtssprache – verkaufen.

Um die unkontrollierte Flut holländischer Gülle zu unterbinden, hat der deutsche Gesetzgeber einen Riegel davorgeschoben. Wirtschaftsdünger, Gülle aus Holland, muss jetzt vor Grenzüberschreitung auf 143 Grad erhitzt, sterilisiert werden. Eine solche Anlage kostet schnell mal eine halbe Million Euro und welcher Bauer kann sich das schon leisten? Das lässt natürlich die Tür weit offen, für die schwarzen Schafe im Gewerbe. Illegale Transporte unbehandelter Gülle sowie deren Mengen sind schwer zu kontrollieren oder werden kaum erfasst. Die von Holland exportierte Gülle verschwindet oft bei Nacht und Nebel auf den Feldern deutscher Bauern.

Mittlerweile wird auch, da es sich zu lohnen scheint, Hightech dazu eingesetzt. Hochmoderne Maschinen schaffen es, bis zu 1.000 Kubikmeter Gülle am Tag in die Ackerböden einzubringen. Sie furchen automatisch den Boden auf, und nachdem die Gülle eingespritzt ist, verschließen sie diese wieder. Es gibt keinen verräterischen Gestank mehr, wer kann da schon nachweisen, wie oft oder mit welchen Quantitäten ein Acker gegüllt wurde?

Die Felder düngen, nennen es die Bauern, die Umwelt verseuchen die anderen. Aber was bedeutet das für den Laien, den Bürger?

Nach einer jahrelangen Studie des Stockholm Resilience Centre sind Stickstoffbelastungen die zweitgrößte Umweltbedrohung der Welt. Überdüngung hat erheblichen Einfluss auf unsere Natur, Wasser, Wälder und Wiesen. Die Böden können, wenn sie überdüngt sind, versauern, eutrophieren oder einfacher gesagt umkippen.

Die gefährlichen Stickstoffverbindungen, die in der Gülle vorkommen, sind Stickstoffoxide wie Nitrat oder Ammoniak. Nachweislich zerstören sie in übermäßigen Mengen die biologische Vielfalt, die Biodiversität, das gesamte Spektrum des Lebens auf der Erde. Das schließt nicht nur die Vielzahl aller natürlichen Vorkommen sowie der gezüchteten Tier- und Pflanzenarten, Mikroorganismen und Pilze ein, sondern auch die genetische Vielfalt innerhalb jeder Art. Zur Biodiversität gehört auch die Vielfalt der Lebensräume auf der Erde mitsamt ihren komplexen ökologischen Prozessen und Wechselwirkungen. Sie ist die wichtigste Lebensgrundlage und der Garant für unsere Lebensqualität.

Überdüngung mit Gülle hat schon dazu geführt, dass an manchen Standorten Pflanzenarten verdrängt wurden, Insekten nicht mehr genug Nahrung finden und dadurch die Bestäubungsleistung für unsere Nutzpflanzen sinkt. Eine Verringerung der Insekten hat dazu geführt, dass Vogelarten wie Singvögel verschwinden, weil sie nicht genug Insekten in ihrer Nahrungskette finden. Das Gleiche gilt für Amphibien, die wiederum als Nahrung für Störche dienen. In Gewässern verursacht Gülle übermäßiges Algenwachstum, was zu Sauerstoffmangel führt und Fischsterben hervorruft. Das Zusammenbrechen ganzer Ökosysteme hat über kurz oder lang Auswirkungen auf unsere Nahrungsmittelversorgung.

Stickstoffverbindungen wie Nitrit, Nitrat und Amine, nachweislich enthalten in den Lebensmitteln der begüllten Felder, bilden in unserem Magen-Darm-Trakt Nitrosamine. In Verbindung mit unserem Hämoglobin reduzieren sie die Transportfähigkeit von Sauerstoff in unserem Körper. Sie können auch krebserregend sein, zumindest haben das Tierversuche bewiesen. Alzheimer, Parkinson und Diabetes werden zusätzlich mit Nitrosaminen in Verbindung gebracht. Gar nicht erst über die Studien, die die Auswirkungen der tonnenweise verabreichten Antibiotika in der Massentierhaltung untersuchen, zu sprechen. Erklärt das vielleicht sogar unsere eigene zunehmende Resistenz gegenüber Antibiotika, wer weiß?

Mit diesem Wissen bekommen Bioprodukte gleich eine ganz andere Bedeutung. Ist uns in der Zukunft die Ware direkt vom Bauern wirklich lieber als die aus dem Supermarkt?

Die sehr hohen bedrohlichen Nitratwerte im deutschen Grundwasser haben schon ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland mit Androhung von Milliardenstrafen nach sich gezogen. Der traurige Grund: Die Bundesregierung tut einfach zu wenig für den Trinkwasserschutz ihrer Bevölkerung.

Niedersachsen führt die Liste der Bundesländer mit teils weit mehr als 60 Prozent über den erlaubten Richtwerten der Grundwasserbelastungen mit weitem Abstand an. Es müssen, wenn es so unendlich weitergeht, bald Entsalzungsanlagen für Trinkwasser gebaut werden, um eine ausreichende gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.

Was ist der richtige Ansatz, der zu einer positiven Veränderung führt? Alles auf die Politik zu schieben, neue Regelungen, Verordnungen und Gesetze zu erlassen, ist mit Sicherheit der leichtere Weg.

Eine Reduzierung unseres Konsumverhaltens bestimmt der bessere.

Jeder Deutsche verzehrt im Durchschnitt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Müssen wir uns da nicht fragen, ob wir nicht selber Schuld daran sind, dass wir unsere Umwelt zerstören? Das heißt ja nicht gleich, dass wir Vegetarier werden müssen, aber zwei- bis dreimal in der Woche vollkommen auf Fleisch zu verzichten würde garantiert eine Verbesserung bringen!

Die Gülleausbringung muss von verantwortungsvollen Landwirten reduziert und konkret der Missbrauch der schwarzen Schafe mit der Gülle muss unterbunden werden. Die Machenschaften einiger Bauern sind kriminell und skrupellos.

Der folgende Fall beschreibt deutlich und unwiderlegbar, wie die Güllemafia hier in Ostfriesland ihr Unwesen treibt. In monatelanger Recherche hat der Autor die Wege der illegalen Gülle von Holland nach Ostfriesland untersucht. Die Produzenten in den Niederlanden, die Transporteure und ihre Abnehmer in Deutschland ausfindig gemacht. In der Fotoreportage steckt ein Umweltskandal unglaublichen Ausmaßes in Ostfriesland. Er trägt die Handschrift einer Gruppe von Männern, die aus reiner Profitgier unsere Natur zerstören, sie auf gut Deutsch gesagt regelrecht zuscheißen.

Die folgenden Seiten hatte er für ein Interview mit einem der Güllesünder freigelassen. Der Termin für das Gespräch war für den heutigen Abend geplant. Bernd machte sich fertig …

Kapitel I

Sonntag, 2. Oktober

Wind und Regen peitschten fast horizontal durch die dunklen, verlassen wirkenden Straßen der Emder Innenstadt. Es war für Anfang Oktober ein früher regnerischer Herbsttag, der mit seinen eiskalten Nordwestwinden sowohl den Einheimischen als auch den Besuchern Emdens wieder einmal klarmachte, Ostfrieslandwetter ist kein Zuckerschlecken. Mehr denn je hörte man jetzt oft den alten Ratschlag der Ostfriesen „Treck di warm an“, was auf Hochdeutsch übersetzt so viel bedeutet wie „Zieh dich warm an“. Es war ein guter, weiser Ratschlag, den man wohlweislich, speziell gerade als Fremder in dieser Region, unbedingt auch befolgen sollte.

Die Rathausuhr zeigte 21:10 Uhr, die Straßen der Innenstadt waren um diese Zeit wie üblich leer gefegt. Wenn die Urlaubszeit vorüber war und weniger Besucher in die Stadt kamen, wurde es gleich einsamer in der sonst etwas lebhafteren Innenstadt. Viele trostlose, leer stehende Geschäftsräume waren Zeugen einer verfehlten Politik, die Attraktivität der Stadt zu fördern. Das Versäumnis, die schon jahrelang leerstehende Kaufhalle an den Mann zu bringen, wird von vielen als einer der Gründe angeführt. Ein radikales Umdenken zur Verkehrsführung mit Schließung der Neutorstraße bis zur Kaufhalle für den Durchgangsverkehr wäre sicherlich ein mutigeres Konzept zur Erneuerung.

Die Realität spiegelte sich aber abends in verwaisten Fußgängerzonen und wenig befahrenen Straßen wider. Als einziges Zeichen von Geselligkeit drang aus einigen Kneipen am Marktplatz hier und da etwas Musik nach draußen. Eine dieser Kneipen war die Kulisse direkt gegenüber vom Maxx. An diesem Abend befanden sich nur wenige Gäste in der alten, bekannten Emder Traditionskneipe. Einer von ihnen saß am Tresen, sichtlich etwas nervös, immer wieder zur Eingangstür hinüberschauend, wenn ein kurzer kalter Windhauch einen neuen Besucher ankündigte. Der Eingang zur Kulisse war im Herbst sowie im Winter mit einem dicken dunkelroten Vorhang versehen. Dieser war zum Schutz gegen die immer wieder neu eindringende Kälte, die beim Öffnen der Tür ihren Weg in die Gaststube hineinsuchte, angebracht.

Der Mann am Tresen, Bernd Wolters, war ein gebürtiger Emder. Er war ein Mann von Mitte 40, hatte eine sportliche Figur und volles Haar. Bernd, sagten die Frauen ihm nach, war ein attraktiver Mann, aber sie hielten sich dennoch von ihm fern, denn er hatte, schnell ersichtlich, ein Problem mit Alkohol. Er war Stammgast in der Kulisse, bekannt dafür, dass er sich dort mehrmals die Woche seinen Frust von der Seele trank. Wenn betrunken, randalierte er öfter, manchmal pöbelte er zusätzlich dabei auch noch andere Gäste an. Als es vor zwei Jahren damit begann, in seiner Ehe nicht mehr so recht zu funktionieren, hatte es mit dem exzessiven Trinken angefangen. Durch seine für ihn unlösbaren Eheprobleme wurde er unzufriedener, reagierte oft launisch und unglücklich. Der Alkohol half ihm, so redete er sich ein, dabei seine zusehends auseinanderbrechende Ehe zu ertragen. Was er dabei nicht wahrhaben wollte, war, dass der Alkohol in einer Art Schneeballeffekt alles nur noch schlimmer machte. Nach unzähligen, mit unter anderem auch öfter gewalttätigen häuslichen Auseinandersetzungen hatte sich seine Frau vor einem Jahr schließlich endgültig von ihm getrennt. Der unausweichlich bittere Scheidungskrieg folgte kurze Zeit später. Seiner geschiedenen Frau wurde das neu gebaute Haus samt den Kindern zugesprochen, er musste ausziehen und durfte dafür zahlen. Bernd, total überfordert mit der Situation, warf die für ihn neue Lebenslage endgültig aus der Bahn. Er begann dann auch schon tagsüber zu trinken, seine Alkoholeskapaden nahmen ständig zu. Nach einigen Abmahnungen verlor er zu allem weiteren Übel kurze Zeit später danach auch noch seinen gut bezahlten Job als Journalist bei einer bekannten lokalen ostfriesischen Tageszeitung. Es hing kein guter Stern über ihm, er war in einer Abwärtsspirale ohne Ende. Dann aber hatte er plötzlich vor einigen Monaten wieder etwas Aufwind gefangen, er schien stabiler, befreiter, sein Leben wieder gefestigter zu sein.

Die Kulisse füllte sich langsam mit neuen Gästen, war aber für einen Sonntagabend trotzdem nur mäßig besucht. Einige der Kneipengänger hatten kaum Platz genommen, da begannen sie alsgleich zu lästern.

Gründe hatten sie ihrer Meinung nach ja genug dafür. Da war einerseits das immer schlechte Wetter, andererseits das beliebte Thema die Politik in Deutschland. Einige jammerten über die viel zu vielen Immigranten und zu guter Letzt immer über das liebe Geld, das für niemanden nie genug erschien.

Bernd Wolters ging das ewige Gemecker einfach nur auf den Zeiger, er hatte keinerlei Bedürfnis, mit irgendjemanden zu reden, er hörte abwesend zu und hing seinen eigenen Gedanken nach.

Das waren noch Zeiten gewesen, als die Kulisse fast jeden Abend zum Brechen voll war, dachte Bernd. Er versuchte sich zu erklären, warum die Leute heutzutage viel lieber zu Hause blieben, als auszugehen. Für ihn waren die Achtziger und Neunziger andere, unbeschwertere Zeiten gewesen. Die Leute waren fröhlicher, die Kneipen jeden Abend in der Woche gut besucht, die Menschen waren sorgloser gewesen, begründete er die damalige Situation. Aber was hatte das alles verändert, warum sind die Leute heute alle so gestresst und voller Probleme, fragte er sich.

Bernd gab der Wirtschaftspolitik, der unaufhaltsamen, fortschreitenden Amerikanisierung unseres Systems die Schuld. Es ging den Firmen nicht mehr um ihre Belegschaft, sondern nur noch ums Geld und Aktienstände an den Börsen. Arbeiter sowie Angestellte waren für ihn zu Arbeitsmitteln degradiert worden, einer Ware. Umstrukturierungen vieler Firmen und deren sogenanntes „Outsourcing“ verwandelten ehemalige gut bezahlte Arbeitsplätze in billige Niedriglohnjobs. Für Bernd war es Fakt, die Menschen verdienten bei gleicher Arbeit heute einfach weniger Geld als noch vor ein paar Jahren. Die Umstellung der Deutschen Mark auf Euro hatte gleichermaßen für ihn mit dazu beigetragen. Die Hauptschuld aber gab er dem Staat, der dies erst alles möglich gemacht hat, der sich nur noch um wirtschaftliche Interessen kümmerte und nicht mehr um seine Bürger.

Die verfehlte Sozialpolitik war zusätzlich ein weiteres rotes Tuch für Bernd. Die Hartz-IV-Reform hatte für die Bürger fatale Folgen. Hartz-IV-Antragsteller ist man schon nach einem Jahr Arbeitslosigkeit. Dann wird man finanziell vom Staat durchleuchtet. Das wenige, das sich die Menschen in ihrem Arbeitsleben erwirtschaftet haben, wird durch den Staat bedroht. Bevor ihnen dann auch noch das Letzte weggenommen wird, sie sich einer ungerechten Maschinerie des staatlichen Sozialwesens ausgeliefert sehen, arbeiten viele lieber für weniger Geld in sogenannten Billiglohnjobs. Damit war das Ziel der fast ausschließlich kapitalistisch eingestellten Unternehmer und ihrer Politikerlobby erreicht.

Billige Arbeitskräfte bei hohem Profit!

Früher hieß es, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Garant für volle Kneipen, und so war es sicherlich auch einmal vor der Hartz-IV-Reform in Emden gewesen, aber die Zeiten waren schon lange vorbei.

Eine weitere Erklärung, warum die Kneipen in Emden leer blieben, fand Bernd in den Berichten der Zeitungen. Diese berichteten ständig über eine wachsende Kriminalität, nächtliche Überfälle auf Kneipenbesucher sowie mehrfach brutale Schlägereien in der Stadt. Die Medien hatten seiner Meinung nach indirekt dazu beigetragen, dass die Menschen, wenn sie abends ausgingen, sich einfach nicht mehr sicher fühlten. Die Polizei war in gewisser Weise machtlos und wurde der Lage nicht mehr Herr. Es lag aber nicht an der Polizei, sondern an den Staatsanwälten und Richtern, die bestehende Gesetze nicht anwendete, die Verbrecher zu oft, zu milde bestrafte.

Die Gesellschaft war seiner Meinung nach auch zu einer Ichgesellschaft verkommen. Jeder ist sich selbst der Nächste, gemeinschaftliches Handeln, sich gegenseitig helfen, verkümmerte immer mehr. Es war eine frustrierende Realität, die dunklen Mächten die Tore öffnete.

Scheiße, ich komme schon wieder auf einen Negativtrip, dachte Bernd.

Er hatte die selbstzerstörende Tendenz, sich zu viel Gedanken zu machen, die meistens am Ende keine guten waren.

„Verdammt! Wo bleibt der Typ denn?“, fluchte er leise vor sich hin und schaute wieder auf seine Uhr, die ihm jetzt schon eine fünfzehnminütige Verspätung seiner Verabredung anzeigte.

Er nahm sein halb volles Glas Wodka vom Tresen, leerte es in einem Zug, bevor er dann wieder in seine Gedanken verfiel. Er nahm sich fest vor, an etwas Erfreuliches zu denken, weg von diesem trübseligen Unsinn.

Er fing an, über seine neue Reportage nachzudenken. Seit mehreren Wochen war er nachts viel unterwegs gewesen. Er war zwar müde und ausgelaugt, aber gleichzeitig fühlte er in sich eine innere, befriedigende Anspannung, eine Gewissheit, dass er fast am Ziel war. Sie würden seine Story überall in den Zeitungen des Landes abdrucken. Er würde in all den bekannten Talkshows auftreten und die Jobangebote würden sich überschlagen. Überall würde man über seine Reportage sprechen, vielleicht würde er auch ein Buch darüber schreiben. Eins aber war für ihn ganz gewiss, sein Name würde in aller Munde sein. Bernd Wolters, der Reporter, der den größten Umweltskandal aller Zeiten in Ostfriesland aufgedeckt hatte.

Seine Frau würde es bereuen, sich von ihm getrennt zu haben. Zu spät, er hatte schon eine andere gefunden. Die Kinder würden endlich stolz auf ihn sein. Sein ehemaliger Chefredakteur würde ihm hinterherlaufen, sich darum reißen, dass er wieder als Journalist für ihn arbeitet. Ja, alles würde wieder fast wie früher sein. Ach was, dachte er, besser, viel, viel besser als früher. Die Zukunft würde ihm gehören, er brauchte nur noch ein paar letzte Informationen, nur dieses eine Interview, um seine Story perfekt zu machen.

Er winkte der hübschen Bedienung zu, ihm noch mal nachzuschenken. Dann blickte Bernd wieder zum x-ten Mal zur Eingangstür und wischte sich die vor wachsender Nervosität schweißnassen Hände an der Hose trocken. Die Bedienung kam mit der Flasche Wodka, schenkte sein Glas voll und ließ wortlos die Flasche, wie so oft in den letzten Monaten, einfach vor ihm auf dem Tresen stehen. Bernd nahm sein Glas mit zittrigen Fingern und trank gierig. Der scharfe Alkohol ran seine Kehle hinunter, hinterließ ein kurzfristiges Brennen im Hals, das dann langsam in eine wohlige Wärme überging. Er liebte dieses leicht taube Gefühl der ansteigenden Gleichgültigkeit, das der Alkohol in ihm bewirkte. Jedes Mal, wenn er genug trank, fiel es ihm leicht, immer alles zu vergessen.

Aber heute wollte er nicht vergessen, heute war der Tag, an dem er wie Phönix aus der Asche wieder emporklimmen würde. Ein neuer Anfang für ihn, der Beginn einer fantastischen Zukunft.

Er war sicher, er würde berühmt werden, eventuell sogar einen Preis für seine journalistische Glanztat bekommen. Schluss mit den gelegentlichen Storys über die 50-Jahr-Feiern irgendeines Feuerwehrvereins. Die belanglose Schreiberei über eine Brandstiftung in einem Schrebergarten oder sonst welche uninteressanten Geschichten, mit denen er sich heute über Wasser hielt. Die waren am nächsten Tag sowieso wieder sofort aus dem Gedächtnis des Lesers vergessen. Nein, dieses Mal nicht, diesmal würde es anders sein, niemand würde diese Reportage, seine ganz große Story, so schnell jemals vergessen.

Wieder und wieder blickte er zur Tür und schaute danach auf seine Uhr. Seine Verabredung, das letzte Teil zum Puzzle seiner Story, wollte ihn um 22:00 Uhr treffen. Es war schon fast 45 Minuten über die verabredete Zeit. Wo bleibt er denn? Er hatte ihn mehrfach gewarnt, was passieren würde, wenn er nicht kommen würde. Der Gedanke an seine Macht, über den Mann und dessen Ausweglosigkeit beruhigte ihn ein wenig und er goss sich ein weiteres Glas mit Wodka ein, trank es in einem Zug aus. Er grinste zuversichtlich vor sich hin, wissentlich seiner Erpressung. Bernd beschloss, noch ein wenig länger zu warten. Letztendlich hatte er sie alle in der Hand und er wusste um ihre Machenschaften. Alles, was er zu seiner endgültigen Recherche noch brauchte, war, dass einer von ihnen auspackt. Ihm die genauen Liefermengen, die Orte sowie die Namen der einzelnen holländischen Lieferanten der Organisation bestätigt.

Die Bedienung schenkte ihm wortlos nach. Ein weiteres Mal verfiel er, anfänglich berauscht durch den langsam wirkenden Alkohol, in seine Erinnerungen der letzten Wochen.

Er begann sich daran zu erinnern, wie alles angefangen hatte. Wie er rein zufällig vor sechs Monaten seine alte Freundin Andrea Wilkes in Sams Café & Bar, einer weiteren Kneipe am Markt, wiedergetroffen hatte. Während der gemeinsamen Schulzeit am Gymnasium am Treckfahrtstief, kurz GaT genannt, waren sie früher einmal ein Liebespaar gewesen. Sie hatten sich dann aber nach dem Abitur gänzlich aus den Augen verloren.

Er hatte Journalismus in Hamburg studiert und nicht den blassesten Schimmer davon gehabt, was aus ihr geworden war. Umso größer war seine Freude an dem Abend gewesen, Andrea nach so langer Zeit einmal wiederzutreffen. Es waren fast 20 Jahre vergangen, dass sie sich zuletzt gesehen hatten. Als er sie an der Theke in der Kulisse sah, musste er sofort an ihren tollen Körper denken und wie sie sich damals immer heimlich bei ihrer Freundin Meike zum Sex getroffen hatten. Sie waren ein liebestolles Paar gewesen, jung, unschuldig und mit großen Träumen.

Die Wiedersehensfreude war beiderseits gleich groß. Andrea hatte, genau wie er, eine abgebrochene Beziehung hinter sich. Das hatte ihn aber an dem Abend weniger interessiert. Im Nachhinein schämte er sich etwas dafür, dass er sich sofort eine wilde Liebesnacht mit ihr ausgemalt hatte, aber genauso war es gekommen. Erst feierten sie ihr Wiedersehen mit viel Alkohol, dann verließen sie die Kneipe zusammen und endeten in seinem kleinen Schrebergartenhaus am Ende der Bolardusstraße.

In den darauffolgenden Wochen, Monaten trafen sie sich regelmäßig immer wieder, wurden erneut ein Liebespaar. Es war Andrea, die Bernd eines Tages von den Ungereimtheiten und unerklärlichen nächtlichen Aktivitäten in ihrer Firma berichtete. Bernd, durch seinen Beruf von Haus aus hellhörig, befragte Andrea und ermunterte sie, ihm mehr über die Sache zu erzählen. Andrea erzählte Bernd, dass sie vor einem Jahr einen neuen Job als Speditionskauffrau in einem Transportunternehmen angenommen hatte. Spedition Frerichs, ein altes Familienunternehmen in der Nähe von Leer. Die Spedition beförderte im Hauptgeschäftsfeld Gülle aus Holland nach Deutschland. Sie hatte in letzter Zeit immer wieder Abweichungen in den Transportunterlagen und der Überprüfung, der Kilometerstände einzelner Tankfahrzeuge festgestellt. Anfangs hatte sie sich mit der Erklärung des Fuhrmeisters Henk Visser, einem gebürtigen Holländer, dass es sich um einfache Umleitungsabweichungen in Holland handelt, zufriedengegeben. Später aber war es ihr schon komisch vorgekommen, dass, als sie eines Abends spät noch etwas aus dem Büro holen wollte, ein Tankfahrzeug noch den Fuhrhof verließ, obwohl gar keine Tour für den Abend mehr vorgesehen war.

Bernd hatte vor zwei Jahren für seine Zeitung einen Bericht über eine Blaualgenplage am Uphuser Meer geschrieben. Schon damals lag der Verdacht nahe, dass die Ursache eine Überdüngung durch Gülle auf den Feldern gewesen sei. Nach Andreas Ausführungen über die komischen Ungereimtheiten in ihrer Firma war seine Neugier geweckt. Bernd begann zu recherchieren. Angefangen zu dem Zeitpunkt, beobachtete er die Spedition Frerichs über mehrere Wochen und folgte mehrmals den Tankwagen, die nachts den Fuhrhof verließen. Er notierte, wie diese in Holland diverse Schweine- und Hühnerfarmen anfuhren. Dort wurden die Tanklastzüge mit Gülle befüllt, bevor sie voll beladen zurück nach Emden fuhren. In Emden entluden sie dann ihre stinkende Fracht in Güllegruben bei Bauern im Umfeld der Stadt. Bernd notierte jede einzelne Fracht, machte nebenher Hunderte Fotos von den Personen sowie den Farmen in Holland. Er verschlang in den Wochen alles, was im Internet über Gülle und deren legale oder illegale Ausbringung verfügbar war.

Sein untrüglicher Reporterinstinkt sagte ihm sofort, dass er hier einem riesigen Skandal auf der Fährte war. Als er sich sicher war, dass er genug Material gesammelt hatte, rief er die seiner Meinung nach in den Skandal verwickelten Bauern an und schickte ihnen Fotos seiner Recherche per Handy. Er erklärte jedem am Telefon unmissverständlich, dass er ihn zu den Vorgängen interviewen möchte. Er bot ihnen jeweils die Chance, als sein erklärter offizieller Informant aus der Sache eventuell mit einem blauen Auge herauszukommen. Nach anfänglichem längerem Zögern, mit der Bitte um ein paar Tage Bedenkzeit, willigte dann endlich eine Person einem Treffen zu.

Das Treffen war für den heutigen Abend 22:00 Uhr verabredet gewesen.

Es war jetzt mittlerweile fast 23:30 Uhr geworden und Bernd war sich sicher, die Person würde jetzt nicht mehr kommen. Er würde ihn gleich morgen früh kontaktieren und befragen, warum er ihn versetzt hatte. Er würde ihm noch eine letzte Chance einräumen. Falls er die ausschlagen würde, hatte er noch einen anderen Informanten, der auspacken wollte. Trotzdem, missmutig über seinen heutigen Fehlschlag, schenkte er sich noch ein letztes Glas Wodka ein, legte einen 50-Euro-Schein auf die Theke und verließ wortlos das Lokal.

Die kalte Nachtluft sowie der immer noch dauerhaft anhaltende, stetige Nieselregen trugen nicht gerade dazu bei, Bernds Laune zu verbessern. Er war frustriert darüber, versetzt worden zu sein. Leise vor sich hin fluchend stieg er mit unsicheren Bewegungen auf sein nasses Fahrrad, das er um die Ecke an einem der Fahrradständer angeschlossen hatte. Aufgrund des reichlich konsumierten Alkohols nicht mehr ganz fahrtüchtig, radelte Bernd in Schlangenlinien durch die Neutorstraße in Richtung seines kleinen Häuschens. Betrunken, wie er war, nahm er seine Umgebung nur wie durch einen leichten Nebel wahr. Er summte leise eine Melodie, zu der ihm der Text nicht einfiel, vor sich hin.

Bernd Wolters bemerkte nichts von dem alten dunklen Wagen, der in einigem Abstand ihm langsam folgte.

Von der Neutorstraße bog Bernd hinter der Brücke in die Bolardusstraße ein, wobei er Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Fast wäre er auf der nassen Fahrbahn gestürzt. Er konnte das schlingernde Fahrrad gerade noch abfangen. Etwas wacher durch den Adrenalinschub trat er jetzt, gleichzeitig dabei fluchend, etwas kräftiger in seinen Pedalen. Das Fahrrad nahm dabei an Tempo zu. Auf der Höhe zwischen Celosstraße und Menso-Alting-Straße angekommen, hörte er plötzlich hinter sich einen Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit heranfahren, aber dann war es auch schon zu spät. Der rechte Kotflügel des Wagens berührte kurz von hinten das Schutzblech seines Hinterrads. Das genügte schon, durch den leichten Schubser verlor Bernd das Gleichgewicht und die Kontrolle über sein Rad. Er schleuderte zusammen mit dem Fahrrad erst seitlich gegen einen Baum, von dort weiter dann die Böschung hinunter in den Stadtgraben.

Keiner der Anwohner in der Umgebung ahnte etwas von dem Drama, das sich unmittelbar auf der Straße vor ihrer Haustür abspielte. Die Lichter in den Häusern blieben aus, kein Fahrzeug, Tier oder Mensch war weit und breit auf den Straßen zu sehen.

Es gab niemanden, der sah, dass der dunkle Wagen, nachdem er Bernd Wolters Fahrrad touchiert hatte, einfach weiterfuhr, als sei nichts gewesen. Die Bremsleuchten des Fahrzeugs blinkten nochmals kurz auf, bevor der Wagen dann in eine Seitenstraße abbog und verschwand.

Alles wirkte wieder ruhig, verlassen, man konnte fast von friedlich sprechen, wenn da nicht Bernd Wolters gewesen wäre, der kopfüber in der Böschung des Stadtgrabens hing und verzweifelt um sein Leben kämpfte.

Mit dem Fahrrad über sich, ohne Halt an der steilen Böschung, glitt er tiefer und tiefer hinunter, bis von seinem Kopf und Oberkörper unter der Oberfläche des Wassers nichts mehr zu sehen war. Durch den Alkohol hatte Bernd total die Orientierung verloren, er wusste weder, wo oben, noch, wo unten war. Panik ergriff ihn und seine Beine, die immer noch aus dem Wasser herausragten, begannen ein paar Mal unkontrolliert zu schlagen, als das eiskalte dunkle Wasser des Emder Stadtgrabens in seine Lungen eindrang und ihm endgültig den letzten Atemzug nahm.

Bevor Benno Wolters starb, war sein letzter Gedanke noch, dass das Leben nicht fair war, er wollte doch noch berühmt werden.

Kapitel II

Montag, 3. Oktober

„Oh Mann, wat’n Schietwedder“, bemerkte Polizeikommissaranwärterin Anja Kappels auf Plattdeutsch, als sie das Büro der Mordkommission im Polizeigebäude neben dem Emder Hauptbahnhof betrat.

Anja Kappels, seit anderthalb Jahren Kriminalkommissaranwärterin, war 26 Jahre alt, unverheiratet, fast 1,80 Meter groß, durchtrainiert und von schlanker Figur. Sie schüttelte ihre langen, vom Regen durchnässten dunkelbraunen Haare, blickte dabei fragend ihre beiden Kollegen an, die sie mit schmunzelnden, belustigten Gesichtern von ihren Schreibtischen aus betrachteten.

„Was? Ist irgendetwas komisch an mir? Ihr schaut mich an, als ob ich von einem anderen Planeten komme“, stieß sie fragend hervor, wobei sie mit einer pirouettenhaften Bewegung ihre gelbe Regenjacke, im Volksmund leicht spöttisch auch Ostfriesennerz genannt, hinter der Tür gezielt auf einen der Garderobenhaken warf. Danach ging sie eilenden Schrittes zu ihrem Schreibtisch und schaltete ihren Computer an. Anja trug wie immer ihre Einheitskleidung: einen dunklen Hosenanzug mit dunkler Bluse und flache, feste Schuhe. Schminke oder Make-up waren für Anja im Dienst ein Fremdwort. Ihr ungeschminktes Gesicht beeinträchtigte aber in keinster Weise ihr gutes Aussehen, sondern hob eher Anjas natürliche Schönheit umso mehr hervor. Sie hatte die klassische Ausstrahlung einer jungen Ingrid Bergmann. Wer aber denkt, sie wäre naiv oder leichtfertig, der hat sich schwer getäuscht. Hinter ihrem hübschen Äußeren verbarg sich ein weitsichtiger, kombinationsfähiger Geist, der geschickt und taktisch klug agierte. Auch physisch war Anja kein „Push Over“, aufgewachsen als einziges Mädchen unter vier Brüdern, hatte sie schnell lernen müssen, sich auch körperlich durchzusetzen. Ihre Leidenschaft aber galt den Waffen. Sie war eine ausgezeichnete, dekorierte Schützin, sowohl mit Handfeuerwaffen als auch mit Langwaffen. Anja hatte als Beste ihres Kurses ein Scharfschützentraining absolviert, aber eine Laufbahn in diese Richtung aus moralischen Gründen abgelehnt. Gut schießen zu können war ein Ding, auf Befehl zu töten ein ganz anderes, das war auf alle Fälle nichts für Anja.

Aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie ihre beiden Kollegen, immer noch breit grinsend, sich heimlich untereinander mit Handzeichen verständigten. Ihre blassblaugrauen Augen schossen Blitze in ihre Richtung und sie presste durch ihre Zähne hervor:

„Wenn ihr beiden mir jetzt nicht sofort sagt, was hier los ist, passiert ein Unglück.“

„Beruhig dich, Anja“, antwortete Peter lachend, „Klaus und ich hatten nur eine kleine Wette. Wir haben gewettet, ob du wieder einmal über das Wetter schimpfen wirst und wenn ja, ob auf Hochdeutsch oder Plattdeutsch. Ich habe gewonnen und Klaus lädt uns dafür heute zum Mittagessen ein.“

„Na, wenn das so ist, habe ich nichts gegen eure schmunzelnden Visagen, aber wehe, wenn ihr euch hinter meinem Rücken über mich lustig macht. Dann könnt ihr aber was erleben“, erwiderte Anja mit einem Grinsen im Gesicht und zeigte dabei spaßhaft drohend ihre Fäuste.

Das klargestellt, setzte sie sich an ihren Schreibtisch, lächelte vor sich hin und dachte darüber nach, wie unterschiedlich ihre beiden Kollegen doch waren.

Da war zum einen Peter Streib, der nicht nur Anjas Kollege, sondern auch gleichzeitig ihr Vorgesetzter war. Als er vor etwas mehr als einem Jahr strafversetzt nach Emden kam, hatte Anja sofort einen heimlichen „Crush“ für ihn, aber der hatte sich mittlerweile gelegt. Sie mochte Peter, als die Person, die er war, und respektierte ihn als ihren Chef.

Peter Streib war 43 Jahre alt und der leitende Erste Hauptkommissar der Mordkommission Emden/ Leer. Er war 1,90 Meter groß, von athletischer Figur, sportlich durchtrainiert und hat kein Gramm Fett zu viel am Körper. Meistens trug er als Arbeitskleidung Jeans, ein offenes Hemd ohne Krawatte mit einem dunklen, blauen oder grauen Blazer. Sein fast immer zu jeder Jahreszeit braun gebranntes ovales Gesicht war eingerahmt von vollem, hellblondem, halblangem Haar. Dazu passend verlieh ihm sein Dauerdreitagebart etwas Lässiges und Selbstbewusstes. Das Bemerkenswerteste aber an Peter Streib waren seine stechenden stahlblauen Augen, die eine fesselnde Wirkung auf fast alle Menschen hatten. Sie zogen jeden in ihren hypnotischen Bann, Frauen wie Männer gleichermaßen. Auf den ersten Blick hielten Peter viele für einen Mann aus der Werbung oder für einen Künstler. Was Peter oft bei seiner Arbeit zugutekam, denn die wenigsten vermuteten einen erfolgreichen Kriminalkommissar der Mordkommission hinter seinem äußeren Erscheinungsbild.

Bevor Peter vor einem Jahr unfreiwillig nach Emden versetzt worden war, arbeitete er als Kommissar bei der Mordkommission in der Landeshauptstadt Hannover. Dort war er maßgebend, mit oft zum Teil sehr unorthodoxen Methoden, an der Aufklärung einiger spektakulärer Fälle beteiligt und der erfolgreichste Ermittler der Mordkommission gewesen. Die Umstände seiner damaligen Versetzung nach Emden waren nur ihm, seinem Vorgesetzten und seiner Partnerin Lena Holtmann von der Staatsanwaltschaft Aurich bekannt. So sollte es, wenn es nach Peter ginge, auch für immer bleiben. Es war eine rein private Angelegenheit mit dennoch offiziellen Konsequenzen gewesen. Anja hatte schon einiges darüber herausgefunden, behielt ihr Wissen aber wohlweislich für sich.

Peter hielt sich durch Laufen sowie ständiges Training in „Krav Maga“- und „Systema“-Techniken fit. Er war ein anerkannter Experte in diesen Kampftechniken, hatte mit den Besten in Russland und in Israel trainiert und war dabei selber zu einem der Besten geworden.

Sein einziges Hobby war sein Oldtimer, den er über alles liebte. Ein grüner TR6 oder auch Triumph Stag genannt. Peter hatte den Wagen liebevoll restauriert, technisch verbessert und genoss jede Fahrt mit offenem Verdeck unter freiem Himmel durch die schöne Landschaft Ostfrieslands.

Das einzige wirklich richtige Laster, das er hatte, war sein immenser Zigarettenkonsum. Wie alle Süchtigen meinte auch er, es unter Kontrolle zu haben, wusste aber genau, er machte sich nur etwas vor. Der wahre Grund des Rauchens für ihn war, wie er immer behauptete, es schmecke ihm halt einfach.

Anjas anderer Kollege, Hauptkommissar Klaus Marquart, war dagegen eher ein zurückhaltender Mensch, der manchmal sogar etwas ängstlich wirkte.

Klaus, seit 15 Jahren Kriminalhauptkommissar bei der Polizei, war 47 Jahre alt, verheiratet und hatte zwei Kinder. Von Statur war er mittelgroß von leichtem Übergewicht mit einem schon gut sichtbaren Bauchansatz. Seine ungeschickt überkämmte Halbglatze, die buschigen Augenbrauen und die unmodische Kleidung, die er meistens im Büro trug, Cordhosen kombiniert mit farblosem Rollkragenpullover und Karosakkos, waren Zeugen seiner fehlenden Eitelkeit. Klaus hatte keinerlei Ambitionen, was seine eigene berufliche Karriere anbelangte, und liebte seinen ruhigen Job bei der Emder Polizei. Er war kein Draufgängertyp, eher das Gegenteil, obwohl sie ihn nach seiner letzten Episode mit ein paar Mädchenhändlern im Revier nur noch „Shooter“ nannten. Er hatte bei einem Schusswechsel mit zwei Gangstern vom Balkan einen verletzt und unter Einsatz seines Lebens mehrere minderjährige Mädchen vor der Zwangsprostitution gerettet. Viele Kollegen sagten ihm nach, er wäre ein pedantischer, fast zu akribisch arbeitender Kommissar. Seiner Meinung nach machte er seine Arbeit einfach nur gewissenhaft. Sein größtes Attribut war jedoch seine absolute Verlässlichkeit. Wenn es darum ging, Daten oder Dinge herauszufinden, die andere lieber verborgen hielten, hatten sie mit Klaus den richtigen Mann im Team. Mit egal welcher Computertechnologie, verbunden mit dem Internet, gab es nichts, das Klaus nicht über eine Person herausfand. Durch viele Kurse und eigenes Interesse für die Technologie hatte Klaus sich zu einem regelrechten „Computer-Wizard“ gemausert. Er behauptete immer, Computer seien, nach seiner Familie, den weltlichen, kulinarischen Genüssen, seine dritte große Passion in seinem Leben. Anjas Verhältnis zu Klaus war gut, auch wenn sie sich oft gegenseitig auf den Arm nahmen. Sie respektierten sich und hielten einander den Rücken frei.

Anja war glücklich in dem Team arbeiten zu dürfen, sie konnte sich keinen besseren Job vorstellen.

„Macht schon, ihr zwei, wir müssen los. Mal hören, was wieder so los war in Emden. Wie viel Einbrüche es wohl gestern wieder gegeben hat und ob es schon etwas Neues in der Fahndung nach den Trickbetrügern gibt?“, riss Peter Anja aus ihren Gedanken und forderte die beiden auf, ihm zur täglichen Dienstbesprechung zu folgen.

„Jo, Chef, immer mit der Ruhe. Wir kommen schon, nur nicht drängeln“, antwortete Anja stellvertretend für sich und Klaus.

Polizeirat Ewald Theesen hatte dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter der verschiedenen Kommissariate sich, wenn möglich, allmorgendlich zu einer kurzen Lagebesprechung trafen. Diese Besprechungen waren extrem wichtig, um täglich polizeirelevante Ereignisse zu erörtern. Sie waren meist aber auch schon nach einer knappen Stunde wieder beendet. In der heutigen Besprechung wurde von zwei weiteren neuen Einbrüchen in der letzten Nacht und über ein paar kleine Verkehrsdelikte berichtet. Die Kollegen vom Einbruchdezernat hatten alle Hände voll zu tun, der Flut der Einbrüche Herr zu werden. Die Stadt Emden registrierte 2013 noch 60 Einbrüche, 2015 waren es schon 103 Fälle und im laufenden Jahr 2016 schon 184. Die Steigerung lag bei 206 Prozent und die Bevölkerung war berechtigterweise sehr beunruhigt. Was die Stadt Emden so attraktiv für Einbrecher machte, war noch unklar, aber sie war ohne Frage Spitzenreiter in Deutschland. Für die Polizei in Emden wurde es Zeit, über eine neue effektivere Ausrichtung der Einbruchsbekämpfung nachzudenken und schnellstmöglich zu handeln.

Der Tag schien relativ ruhig zu verlaufen, wenn da nicht doch noch zwei Stunden später der Anruf über den Fund einer männlichen Leiche im Stadtgraben gewesen wäre. Ein paar Jugendliche hatten den leblosen Körper eines Mannes im Treckfahrtstief an den Wallanlagen gemeldet. Der Mann war an der Böschung des Stadtgrabens, halb mit dem Oberkörper im Wasser versunken, von ihnen gesichtet worden. Sie hatten daraufhin sofort die Polizei verständigt.

„Wir haben eine Wasserleiche“, rief Anja laut durch das Büro, nachdem sie den Telefonhörer aufgelegt hatte.

„Wo und wie?“, fragte Peter knapp.

„Im Stadtgraben am Wall, in der Nähe des Krankenhauses. Sieht wie ein Unfall aus, sagt der Kollege Meyer, aber wir müssen trotzdem hin, auch wenn es ein Unfall war und es zudem draußen regnet.“

„Macht ihr mal, ihr zwei, ich habe hier noch einiges an Papierkram zu erledigen“, kam es entschuldigend von Klaus.

Peter und Anja verließen kurze Zeit später das Büro, stiegen in Peters Triumph Stag und fuhren zum Fundort der Leiche. Eine dichte graue Wolkendecke hatte sich mal wieder über Emden festgesetzt. Der kalte dauerhafte Nieselregen ist das perfekte Selbstmordwetter, dachte er bei sich. Warum Peter bei dem Leichenfund gleich an Selbstmord dachte, wusste er sich auch nicht zu erklären. Er war sonst nicht der Mann, der voreilige Schlüsse zieht. Vielleicht lag es am Wetter. Peter konnte sich einfach nicht so richtig an das ostfriesische Wetter gewöhnen, aber wer konnte das schon. Die Ostfriesen waren seiner Meinung nach die Einzigen, die in ihrer fast stoischen Gleichmütigkeit immun gegenüber allen Wettereinflüssen erschienen. Er liebte den Humor der Ostfriesen, wie sie allen Wetterlagen immer noch einen witzigen Spruch entrangen. Sie sagten zum Beispiel, in Ostfriesland gibt es kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung, oder Sturm ist erst, wenn die Schafe auf den Deichen keine Locken mehr haben. Über starken Regen belustigten sie sich mit dem Satz: Es regnet erst dann so richtig in Ostfriesland, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, war die Devise.

Die Bolardusstraße langsam herunterfahrend, sahen Anja und Peter schon von Weitem die blauen blinkenden Lichter der Einsatzfahrzeuge. Die Kollegen hatten den Bereich um den Fundort der Leiche weiträumig abgesperrt. Peter zögerte nicht lange und parkte seinen Triumph Stag kurzerhand auf einem der Gehwege in der Menso-Alting-Straße. Bevor er sich seiner unerfreulichen Aufgabe stellte, rauchte er erst noch genüsslich eine Zigarette.

Es war offizielle Vorschrift des Gesetzgebers bei jeglichen Fällen von Wasserleichen, dass immer die Kriminalpolizei und ein Arzt bei der Leichenbergung zugegen sein mussten.

Sigurd Schmitz, der Gerichtsmediziner der Stadt Emden, war schon zusammen mit den Kollegen von der Feuerwehr in einem Boot auf dem Treckfahrtstief. Vom anderen Wallufer übers Wasser gelangten sie zur Leiche. Peter konnte von der Böschung der Straßenseite aus sehen, wie er mit seinen forensischen Voruntersuchungen begann. Bevor Sigurd grünes Licht gab, die Leiche endgültig zu bergen, wurden aber erst noch unzählige Fotos sowohl von der Position der Leiche im Wasser als auch von der unmittelbaren Umgebung der Böschung gemacht. Ein am Hinterrad leicht beschädigtes Herrenfahrrad lag etwas seitlich über dem Körper im Wasser. Dies ließ erste Rückschlüsse auf einen vermeintlichen Unfall zu. Der Mann war höchstwahrscheinlich mit seinem Fahrrad von der Straße abgekommen und die Böschung hinuntergestürzt. Ein Kollege der Verkehrspolizei zeigte Anja eine frische Beschädigung an einem Baum an der Straße. Die Baumrinde war, vermutlich durch den Aufprall mit dem Fahrrad, auf einer Länge von zehn Zentimetern in Pedalenhöhe aufgerissen.

Er bemerkte dazu:

„Der Typ muss mit einer ganz schönen Wucht gegen den Baum geprallt sein, bevor er kopfüber die Böschung hinunter in den Kanal ist. Armes Schwein, solch einen Tod wünscht man keinem.“

Hunderte von schaulustigen Emdern hatten sich mittlerweile auf dem Wall und an der Bolardusstraße eingefunden. Es war ein grausiges Spektakel, das Aufsehen erregte. Nicht jeden Tag wurde hier ein Toter aus dem Wasser gezogen. Sensationssüchtig hielten viele der Anwesenden ihr Handy in der Hand, fotografierten oder filmten das Schauspiel sogar. Per Internet würden sich die Bilder seuchenhaft in Windeseile verbreiten. Die Polizisten hatten Mühe, die unsensiblen Gaffer daran zu hindern, aber waren dabei nicht allzu erfolgreich. Erst nachdem einer der Beamten einem der Gaffer sein Handy wegnahm und es zu verbalen Pöbeleien kam, verbesserte sich die Situation.

Dann wurde es Polizeioberkommissar Gerold Meier zu bunt. Er nahm ein Megafon aus einem Einsatzwagen und verkündete:

„Leute, hört mal genau zu. Laut Paragraf 201 a des Strafgesetzbuches ist neben der Behinderung der Einsatzkräfte durch Gaffer das Fotografieren sofort zu unterlassen. Dieses Vergehen ist eine Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe sanktioniert werden. Zum Schutze des Opfers ist es unerheblich, ob die Fotos weitergegeben oder veröffentlicht werden. Wir sind berechtigt, die Handys einzuziehen, und wir werden dies auch ausführen, also weg mit den Dingern!“

Die Drohung hatte ihre Wirkung nicht verfehlt, man konnte gar nicht so schnell gucken, wie Handys plötzlich in den Taschen verschwanden und Gaffer abwanderten. Ein paar Unverbesserliche gab es natürlich immer, aber nachdem die Beamten von zwei weiteren Katastrophentouristen die Handys eingesammelt hatten, wurde auch dem Letzten klar: So nicht.

Auf dem Kanal hatten die Feuerwehrleute in der Zwischenzeit das Fahrrad von dem Toten gehoben. Der Leichnam des Opfers wurde ins Boot gezogen. Gerichtsmediziner Sigurd Schmitz gab sein Okay und die die Feuerwehrleute brachten den Leichnam anschließend vorsichtig die Böschung zur Straße hoch. Dort legten sie den Toten auf eine Bahre auf den Gehweg. Peter nahm bedächtig ein paar Gummihandschuhe aus seiner Tasche, bevor er sich über die Leiche vor ihm beugte. Sorgfältig untersuchte er dann die Taschen des toten Mannes. Neben einem Schlüsselbund fand er eine Brieftasche mit etwas Geld, den Ausweis, Kreditkarte und einen alten abgelaufenen Führerschein des Toten. Der Tote hatte kein Handy bei sich.

Benno Wolters war der Name, der im Ausweis des Toten stand. Das dazugehörige Foto und ein Blick auf das Gesicht des leblosen Körpers bestätigten Peter die Information.

Anja, unter der Kapuze ihrer gelben Öljacke, kommentierte die Sachlage pragmatisch.

„Sieht aus, als wenn das Opfer erst gegen den Baum und dann die Böschung hinuntergefahren ist. Vermutlich war der Mann dabei stark alkoholisiert oder was meinst du dazu, Peter?“

„Ich weiß es nicht, Anja, du könntest damit recht haben, er könnte aber auch angefahren worden sein und der Fahrer hat nach dem Unfall Fahrerflucht begangen. Lass uns aber erst mal abwarten, was Sigurd bei der Obduktion noch herausfindet“, antwortete ihr Peter.

Sigurd Schmitz war in der Zwischenzeit vom Boot an Land gekommen und war dabei, den Toten zu untersuchen. Er streifte seine Gummihandschuhe ab und winkte den beiden bereitstehenden Bestattern zu, sie könnten die Leiche jetzt zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportieren.