2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

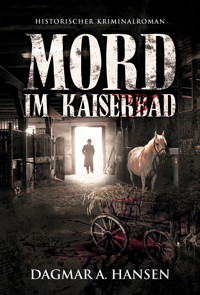

Aachen, 1810. Kaum hat Richard Schopp sein neues Quartier bezogen, wird er mit einer Untersuchung im eleganten Kaiserbades betraut. Der vierzehnjährige Stallbursche Georg wurde am Morgen tot bei den Heuraufen aufgefunden. Ein tragisches Unglück, heißt es seitens der Direktion, doch der ehemalige Landgendarm, hat Zweifel an der vorschnellen Behauptung. Zu Recht, wie sich herausstellt. Der Junge wurde ermordet. Da sich Napoleons Mutter und deren Tochter Pauline zu einem Kuraufenthalt angekündigt haben, wird Richard zu absoluter Diskretion verpflichtet. Bald findet er heraus, dass es nicht nur die Reichen und Schönen sind, die Geheimnisse hüten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Dagmar A. Hansen

MORD IM KAISERBAD

Historischer Kriminalroman

1.

„Den Gemeinschaftsraum schließe ich jeden Abend Punkt neun Uhr ab und nichts, aber auch gar nichts, aus diesem Raum darf in die Zimmer der Mieter verschleppt werden. Keine Zimmerpflanze, keine Lampe und die Zeitung erst recht nicht. Da bin ich empfindlich. Außerdem gestatte ich keinen Damenbesuch, hören Sie? Dies ist ein ordentliches Haus und soll es auch bleiben.“ Krings fuchtelte mit seinem knotigen Zeigefinger vor Richard Schopps Brustkorb herum.

„Ja, Herr Krings.“ Richard nickte seinem neuen Vermieter zu und warf einen verstohlenen Blick auf die vorrückenden Zeiger der Pendule. Seit einer Viertelstunde hielt sich Christian Krings, ein hutzeliger Witwer in den Siebzigern, nun schon auf der Schwelle seiner neuen Wohnung auf. Dabei waren die Hausregeln bereits im Vorfeld besprochen worden und Richard hatte sich mit diesen einverstanden erklärt.

Sofort nach Besichtigung der Unterkunft im letzten Monat hatte er sich für das Größere der beiden freien Zimmer entschieden, den Vertrag unterzeichnet und die Miete vorab für vier Wochen entrichtet. Neugierig reckte Krings seinen faltigen Hals, was ihm das Aussehen einer Schildkröte verlieh, doch Richards Tasche, die verschlossen im Flur stand, gab nichts über ihren Inhalt preis. Nur, dass sie alt und prall gefüllt war, sah man ihr an. Krings trat einen Schritt zurück. „Frühstück zwischen sieben und halb neun. Sonntags zwischen acht und neun. Eier kosten extra und seien Sie pünktlich.“

„Das werde ich“, versprach Richard zunehmend ungeduldig. Er hätte in dieser Minute vieles versprochen, um endlich allein zu sein. Doch Krings Litanei war noch nicht zu Ende. Er hob seinen Arm leicht an, streckte den Zeigefinger in die Höhe. „Eines noch, hüten Sie sich vor dem Halunken mit dem Bauchladen in Begleitung eines zahmen Raben. Der Kerl lungert immer am Stadttor herum und versucht, den braven Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

„Meinen Sie den einbeinigen Orakelverkäufer?“

„Freilich den. Er spricht nie ein Sterbenswort zu anderen Menschen, aber mit dem fleddije Krauvogel auf seiner Schulter redet er. Von solch eigenartigen Gestalten kommt nichts Gutes.“

„Na, da bin ich aber froh, dass Sie mich vor ihm gewarnt haben.“

Richard nickte Krings ein weiteres mal zu, wünschte ihm einen guten Tag, nahm seine Tasche und schloss die Tür hinter sich. Hoffentlich würde sich Krings nicht jeden Tag als so redefreudig erweisen.

Richards Domizil befand sich auf der zweiten Etage eines Aachener Bürgerhauses, welches zur Hälfte im Schatten des gewaltigen Marschiertores stand. Die Großmarschierstraße war eine renommierte Wohngegend, die ihren Namen dem mittelalterlichen Stadttor verdankte. Krings vermietete an drei weitere Parteien, ausschließlich Männer. Nur im Dachgeschoss neben dem Trockenspeicher war noch niemand eingezogen.

Zufrieden sah Richard sich um. Sein Heim war schlicht eingerichtet, geräumig, besaß zwei Westfenster und mittels Samtschals konnte er den hellen Tag aussperren, wenn ihm danach zumute war. Die beiden spanischen Wände zur Unterteilung des Zimmers hatte er, ebenso wie die Möbel, vom Vormieter übernommen. Die Sachen waren in die Jahre gekommen, aber solide. Bett, Sessel und Fußbänkchen sahen gemütlich aus. Als Justizgehilfe, so lautete seine vorläufige Berufsbezeichnung, verdiente er genug, um sich sogar eine Zweizimmerwohnung erlauben zu können.

Doch er lebte alleine, würde viele Stunden am Tag arbeiten und das bescheidene Zimmer böte ihm die Möglichkeit, eine monetäre Rücklage zu schaffen. Sein dreiunddreißigster Geburtstag rückte näher, höchste Zeit, seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Erspartes stellte einen guten Anfang dar. Dass ihm seine bisherige Existenz im November um die Ohren geflogen war, sollte ihm eine Lehre sein. Seine alte Uniformjacke war ihm geblieben, ebenso sein Säbel, kaum mehr.

Richard hievte die Tasche auf das Bett, löste deren Haltegurte und machte sich daran, dem Zimmer eine persönliche Note zu verleihen. Sein Gepäck umfasste eine nicht allzu umfangreiche Garderobe, ein paar Schuhe, Stricknadeln und drei Handtücher, deren Bestand er schnellstmöglich aufstocken musste. Das helle Halstuch hängte er an einen Haken, die schon etwas abgewetzte Hausjoppe über die Stuhllehne, das Schnupftuch legte er auf den Nachttisch. Ein wenig Kleinkram, welcher der Körperpflege diente und das Rasierzeug samt Alaunstift, fanden neben der Waschschüssel ihren Platz. Heute war der Wasserkrug gefüllt, ab morgen würde er sich selbst darum kümmern müssen.

Die letzten Monate hatte er notgedrungen in seinem Elternhaus gewohnt. Einige Wochen war es gutgegangen. Die kalte Jahreszeit hatte sich am warmen Ofen gut angefühlt. Doch nun wurden die Tage länger. Die Enge der kleinen Eifelstadt erdrückte ihn mehr noch, als die herzliche, aber sich in sein Leben einmischende Fürsorge seiner Eltern.

Richards Überlegung, nach Aachen zu ziehen, fiel fast zeitgleich mit einem gänzlich unerwarteten Arbeitsangebot zusammen. Er hatte lediglich eine Nacht darüber geschlafen, dann war sein Entschluss gefasst, es zu ergreifen. Auf diese Weise entkam er zudem einer hausbackenen Nachbarin, die Freundlichkeit mit dem Interesse an ihrer Person auf eine Stufe stellte. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, ihr Glück in der Ehe mit ihm zu finden. Eine Meinung, die Richards Mutter unterstützte, er jedoch ablehnte.

Als ob ein Mann unbedingt eine Ehefrau brauchte. Er jedenfalls kam bestens alleine zurecht.

Seine Mutter hatte es sich nicht nehmen lassen, ihm zur Abreise aus seinem Heimatort Kalterherberg heimlich eine Flasche Els zuzustecken. Ein bisschen Heimat in der Ferne, Jong‘. Sein Vater setzte die gleiche Idee um. Hinter dem Rücken seiner Ehefrau und mit fast den gleichen Worten.

An magenberuhigendem Alkohol würde es ihm jedenfalls in den nächsten Wochen nicht mangeln. Er verstaute die leere Tasche unter dem Bett. Der lange Fußmarsch in den dunklen Morgenstunden sowie die anschließende rappelige Anreise per Linien-Kutsche, steckten ihm noch in den Knochen. Die Versuchung, sich einen Moment hinzulegen und die Augen zu schließen, war verlockend. Andererseits herrschte in Aachen an diesem sonnigen Märztag eine heitere Frühlingsstimmung, die dazu einlud, den froststarrenden Eifeler Winter abzuschütteln.

Seine Entscheidung fiel zugunsten des Vergnügens aus und er fischte aus seinen Utensilien eine kleine Reisekleiderbürste hervor. Zum Einstieg in sein Stadtleben käme es gerade recht, sich einen Besuch in einem der Caféhäuser zu gönnen, auch wenn es in den meisten nur Kaffeeersatz geben würde. Seit der Handelsblockade gegen England und deren Kolonien war echter Bohnenkaffee ein Luxusgut geworden. Der Zichorienkaffee hatte die Stelle des belebenden Getränks eingenommen, auch in den gehobeneren Caféhäusern. Aber mit Milch und Zucker ließ sich auch der Kaffeeersatz schlucken.

Bei der Gelegenheit könnte er sich gleich einen Eindruck von seiner künftigen Heimatstadt verschaffen. Wenn er denn zwischen all den Menschen heimisch werden konnte.

Der Spiegel über dem Waschtisch war fleckig, genügte seinen Ansprüchen aber. Richards Seitenscheitel und seine Kinnpartie waren ordentlich rasiert. Das Halstuch, ein Geschenk seiner Schwester, wirkte entsprechend der Mode salopp.

Er streckte gerade die Hand nach seiner Börse aus, als ein Klopfen sein Vorhaben unterbrach. Es war Krings, ein Arm deutete in Richtung des Treppenhauses. „Herr Schopp, unten wartet ein Besucher für Sie. Sein Anliegen sei äußerst dringlich, behauptet er.“

„Hat er einen Namen?“

„Jottschalk oder so ähnlich. Dünnes Haar, Samtschleife. Seien Sie so gut und beeilen Sie sich. Ich soll ausrichten, dass vor der Tür eine Kutsche wartet.“

„Einen Augenblick, ich komme gleich.“

„Gut, ich sage Bescheid.“

Gottschalk war die rechte Hand des Friedensrichters Meller, welcher ihm die Arbeitsstelle angeboten hatte. Eigentlich hätte sein Dienst erst am Montagmorgen beginnen sollen, mit genügend Gelegenheit, sich vorzubereiten, sich in der Stadt zu orientieren und seine Papiere bei den zuständigen Behörden auf den aktuellen Stand bringen zu lassen.

Richard fischte das Orakelbriefchen aus seiner Tasche. Anders als Krings hatte er den Rabenmann nicht als Halunken eingeschätzt, sondern in ihm einen Kriegsversehrten gesehen, der versuchte, seinen Lebensunterhalt mit den Möglichkeiten zu verdienen, die ihm das Schicksal gelassen hatte. Richard brach das Wachströpfchen, faltete den kleinen Zettel auseinander und las die kantigen Buchstaben.

Wo Deine Gaben liegen, liegen Deine Aufgaben.

„Schau an, der Rabe ist ein kluger Vogel. Nur, mein Lieber, wie es aussieht, muss der Kaffee noch ein wenig warten“, informierte er sein Spiegelbild, ließ einen Blick durch sein neues Heim gleiten und zog dann die Tür hinter sich zu. Was mochte so dringend sein?

***

Gottschalk, ein steter Quell vieler Worte, ließ Richard mit gewichtiger Miene wissen, dass er kein Sterbenswörtchen, überhaupt nichts von dem, was er gleich erfahren würde, dritten gegenüber preisgeben dürfe. „Uns erwartet eine äußerst brisante Angelegenheit mit ungeheurer Tragweite. Selbst wenn ein barbarischer Unhold mein Leib und Leben mit einer geladenen Waffe bedrohen würde, käme mir kein Wort über die Lippen.“ Gottschalk spitzte die Lippen. „Ich gehe davon aus, dass Sie im Falle eines Falles ebenso mannhaft handeln würden?“

„Ja, sicher.“

„Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Meine verlässliche Verschwiegenheit hat dazu beigetragen, dass Herr Friedensrichter Meller nicht mehr auf meine umfangreichen Leistungen im Dienste der bürgerlichen Allgemeinheit verzichten möchte“, betonte Gottschalk, drehte sich und pochte gegen die Scheibe. „Kutscher, so fahre er zum Mennebruer!“

Das Gefährt rollte an.

Die Säkularisation durch die französischen Besatzer trieb so manche seltsame Blüte. Mennebruer, so nannte man im Volksmund das Gefängnis, das hatte sich selbst zu Richard durchgesprochen. Vor der französischen Besatzung war das komplexe Gebäude ein Ordenshaus des Franziskanerordens gewesen. Es hatte als Wohnhaus und Arbeitsstätte der Brüder, gleichzeitig Rückzugsort, Kirche, Hospital, Anlaufstelle für Hungrige und Hilfesuchende gedient. Jetzt herrschte dort militärische Präsenz. Die Franzosen unter der Führung von Kaiser Napoleon Bonaparte verstanden sich auf das Verwalten, den Umgang mit Waffen und strenge Disziplin.

Darüber hinaus hatte die Justizverwaltung im Mennebruer etliche Räumlichkeiten bezogen, was lange Verwaltungswege sparte. Auch das Büro des Hermann Joseph Meller befand sich mittlerweile dort. Gottschalk zupfte unzufrieden an seiner längst unmodern gewordenen Haarschleife. „Dieser Krings scheint mir ein neugieriges Individuum. An Ihrer Stelle wäre ich im Gesprächmit diesem Menschen äußerst achtsam. Wenn der wüsste, was Sie gleich erfahren …“ Gottschalk seufzte dramatisch, polierte den Daumennagel an seiner Weste und hob die Mundwinkel zu einem gestelzten Lächeln. „Es war übrigens ich, der Sie für diese Ermittlung beim Richter vorschlug. Mit mir als Fürsprecher haben Sie, so Sie sich gut schicken, eine glänzende Karriere vor sich. Ich erwarte natürlich nicht, dass Sie Ihre Dankbarkeit zeigen, indem Sie mich hofieren, wobei ein kleiner Gefallen zu gegebener Zeit ...“

Richard blendete das selbstgefällige Salbadern aus und betrachtete die Straßenzüge, derweilen Gottschalk unverdrossen weiter redete. Es war früh im Jahr und die Kursaison noch nicht eröffnet und doch waren an diesem freundlichen Tag viele gutgekleidete Damen und Herren unterwegs. Nicht nur die großen Hotels, auch mehrere Gasthäuser und Restaurants hatten bereits geöffnet. Man erkannte es daran, dass ein ordentlich gekleideter Kellner bei der Tür stand, um etwaigen Gästen beflissen über die heutig angebotenen Speisen Auskunft zu geben.

Der Kutscher lenkte das Pferd im Schritttempo über den gut besuchten Marktplatz, bog, wie ein Schild verriet, in die Kölnstraße ein, nahm nach wenigen Häusern die erste Abbiegung nach links und hielt vor dem Gefängnis. Der Bau war mehrere Stockwerke hoch, die Fenster der Zellen winzig und die Steine waren im Laufe der Jahrhunderte dunkel geworden.

Für Richard und Gottschalk unsichtbar wurden irgendwo Befehle gebrüllt, Hacken klackten, jemand schrie wie von Sinnen. An dem großen Tor patrouillierten Wachmänner mit langen Gewehren, auf deren Läufe Bajonetts aufgepflanzt waren. Ihre Uniformen saßen schlecht, waren kurz an den Ärmeln, eng an den Schultern. Tuch war nun mal teuer, da wurde genommen, was vorhanden war, weitergereicht und so lange getragen, bis es nur noch als Lumpen taugte. Dass den Wachmännern zudem zur Instandhaltung ihrer Ausrüstung ein Teil des monatlichen Lohnes abgezogen wurde, führte immer wieder zu Unmut. Alles in allem wirkte das Gefängnis, samt der menschlichen Garnitur, beklemmend.

Richard und Gottschalk durchliefen die übliche Kontrolle, nahmen den Weg über den Hof und betraten den Trakt durch eine gedrungene, nietenbeschlagene Holztür.

Gottschalk ließ es sich nicht nehmen, Richard persönlich zum Büro des Friedensrichters zu eskortieren und ihn bei diesem anzumelden.

2.

„Warten Sie hier.“ Gottschalk huschte in das Büro. Vom Vorraum aus konnte Richard den Friedensrichter durch den offenen Türspalt sehen. Meller war von wohlgenährter Statur und trug einen sorgfältig gepflegten Kinnbart. Der Friedensrichter saß hinter seinem Schreibtisch, darauf lag ein niedriger Stapel Akten, zur rechten Hand stand ein Tintenfässchen samt Schreibzeug. Hinter Meller zeichnete sich ein vollgestelltes Bücherregal ab, die Bretter bogen sich unter den schweren Nachschlagewerken.

Gottschalk verbeugte sich und vermeldete: „Schopp ist nun hier, Herr Meller.“

„Ja, danke, Gottschalk. Schicken Sie ihn zu mir.“

„Sehr wohl. Sollte ich Ihnen vielleicht eine neue Flasche Laudanum besorgen, Herr Richter?“

Meller nickte gequält und Gottschalk reagierte mit einem knappen Kratzfuß darauf. „Sehr wohl, Herr Richter.“ Gottschalk hob die Stimme. „Schopp, treten Sie ein.“

Gottschalk eilte selbst über die Stadtgrenzen ein gewisser Ruf voraus. Der Sekretär nahm sich stets zu wichtig, rühmte sich mit den Verdiensten anderer, so hieß es. Doch Richard hatte auch schon von der treu ergeben Fürsorge Gottschalks für seinen Dienstherrn gehört.

Meller litt schon seit Jahren unter einer chronisch gewordenen Gürtelrose, einer grausamen Krankheit. Strenge Disziplin, die Liebe zu seinem Beruf und starke Medikamente halfen ihm, seine Pflicht zu erfüllen. Nun wo Richard und er alleine waren, senkte Meller die eiserne Maske. Er sackte zusammen, tiefe Falten dokumentierten sein Leiden und doch klang seine Stimme fest wie eh und je.

„Geht es für Sie in Ordnung, schon heute den Dienst anzutreten?“

„Geht es.“

Meller nickte erleichtert. „So wie ich Gottschalk kenne, hat er nicht mit nebulösen Andeutungen gespart. Ich will ehrlich sein: Ihr Vorgänger Middelberg hat große Fußstapfen hinterlassen und ich habe diesen Mann nur äußerst ungern aus dem Dienst gelassen. Ich weiß nicht, ob Ihnen dies geläufig ist, aber er stellte den Mörder der Geschwister Bülles. Kennen Sie Ihn? Er stammt auch aus der Eifel, wenn ich mich recht entsinne.“

„Der Name ist mir bekannt, nicht aber der Mann.“

„Leider ist Middelberg aus privaten Gründen nach Würselen gezogen. Nehmen Sie Platz, Schopp. Ich weiß um Ihren Verdienst und ich habe auch von Ihrer Entlassung Kenntnis. Ich bin bereit, Ihnen eine Chance als Ermittler zu geben, zumindest bis Baron de Ladoucette seinen Dienst als Polizeipräfekt vollumfänglich antritt. Sind Sie nach wie vor bereit, diese zu nutzen?“

Natürlich wusste Richard, worauf Meller anspielte. „Ja.“

„Gut. Dann will ich Sie ins Bild setzen. Die Aufgabe, für die ich Sie ursprünglich einsetzen wollte, muss hintenanstehen. Es ist etwas passiert und dies hat höchste Priorität.“ Meller strich sich über den Bart. „Heute früh wurde im Stall des Kaiserbades der Leichnam eines jungen Burschen gefunden. Die Umstände seines Ablebens sind auf den ersten Blick nicht eindeutig.“

„Ein Badegast?“

„Gottlob nicht! Ein Bediensteter, aber dies ist schlimm genug.“ Meller kramte in seinen Unterlagen, zog ein Blatt hervor und las vor: „Georg Lambertz, vierzehn Jahre alt, Pferdeknecht. Er wurde am Morgen von einer Freifrau Namens Cosima Odilie zu Ripperda gefunden. Die Dame erlitt daraufhin einen furchtbaren Schock und ist in Folge dessen kaum ansprechbar. Bilden Sie sich anhand der Fakten selbst ein Urteil. Stellen Sie fest, ob ein Unfall oder ein Fremdverschulden vorliegt. Sie haben bereits vom Kaiserbad gehört?“

„Ich muss gestehen: nein.“

„Wirklich nicht? Schopp, Sie enttäuschen mich. Die Anlage genießt sowohl national, als auch international einen erstklassigen Ruf, auch wenn die Fassade eine Renovierung nötig hätte. Im Kaiserbad beschäftigt man die angesehensten Ärzte unserer Zeit und dort finden die fortschrittlichsten Heilmethoden Anwendung. Die Küche, so habe ich mir sagen lassen, sei hervorragend. Sehen Sie sich selbst um, bilden Sie sich eine Meinung, berichten Sie mir. Und wirbeln Sie, um Himmels Willen, keinen Staub auf. Gehen Sie leise, ja nahezu unsichtbar vor. Das Ganze ist äußerst heikel. Im Kaiserbad wird nicht nur gebadet, gegessen und getrunken, dort werden auch Fremdenzimmer angeboten. Ein modernes Arrangement, die bei den auswärtigen Gästen zunehmend gut ankommt. Der Gast braucht das Kurhaus praktisch nicht mehr zu verlassen, um in den Genuss aller Annehmlichkeiten zu kommen, denn er findet alles unter einem Dach vor. Wohnen, speisen, flanieren. In den Salons werden Unterhaltungen geboten, darunter Theaterstücke, Konzerte, Tanz- und Casinovergnügen. Sehr gediegen, sehr privat. Entsprechend nobel sind die Gäste, welche dort logieren. Nach Ostern wird Madame Laetizia Ramolino samt Entourage im Kaiserbad erwartet.“

„Madame Mère?“ erkundigte sich Richard sicherheitshalber und hoffte inständig auf eine Verneinung.

„Die Nämliche.“ Meller suchte sich schwer atmend eine bequemere Haltung. „Die Mutter des Kaisers Napoleon Bonaparte höchstselbst, vermutlich in der Begleitung ihrer Tochter Pauline Borghese, von der man sagt, dass sie die Lieblingsschwester unseres Kaisers sei. Die ruhende Venus, Sie verstehen?“

Richard nickte. In kulturellen Ereignissen war er nicht sonderlich bewandert, diesmal jedoch wusste er um die Andeutung Bescheid. Mochte dies in den Augen des Richters für oder gegen ihn sprechen? Dass sich Madame Borghese unbekleidet in der Pose der siegreichen Venus skulptieren ließ, hatte vor einiger Zeit einen handfesten Skandal ausgelöst. Vermutlich hatte der Neid einiger Damen einen Anteil daran, denn hinter vorgehaltenen Händen hieß es, dass Madame Borghese von wohlgeformter Statur sei.

„Außerdem ist die Borghese schwerreich und, anders als Madame Mère, liebt sie es von früh bis spät einzukaufen“, fuhr Meller fort. „Die Aachener Geschäftsleute erhoffen nicht nur klingelnde Kassen, sondern auch weitreichende Empfehlungen gegenüber anderen Adelsfamilien. Der Todesfall muss schnellstmöglich aufgeklärt werden und ich habe unmissverständliche Anweisungen erteilt, dass Sie jedwede Unterstützung erhalten sollen. Der Kurdirektor des Kaiserbads heißt Claus Eichhorn. Er wird Ihre Fragen beantworten und Sie unterstützen. Ich habe mir ferner erlaubt, ihm Ihre Anschrift mitzuteilen, damit es ihm möglich ist, Sie zu kontaktieren.“

„Natürlich. Wo finde ich den Leichnam?“

„Im Gewölbekeller des Grashauses. Dort werden ungeklärte Todesfälle und anonyme Leichen untergebracht. Unmittelbar nach dem Auffinden hat der Direktor den Toten dorthin schaffen lassen.“

„Ohne dass er zuvor von einem Polizeidiener in Augenschein genommen wurde?“

„Wir werden kein Gewese darum machen. Es ist ohnehin nicht zu ändern. Ich lasse der Gendarmstation am Markt Bescheid geben, dass man Ihnen dort einen Raum und was Sie sonst noch brauchen zur Verfügung stellt. Diskret, versteht sich.“

„Mit Verlaub, ich kann nicht als Fremder in einer Gendarmstation arbeiten und die Männer vor Ort über meine Tätigkeit im Unklaren lassen. Man würde mich für einen Spitzel halten, der sie beobachten und über ihre Arbeitseifer Bericht erstatten soll.“

„Da mögen Sie Recht haben. Das führt nur zu Unfrieden. Welchen Titel führen Sie?“

„Justizgehilfe.“

„Das klingt zu unbedeutend. Flößt keinenRespekt ein. Capitain, vielleicht? Nein, ein Hauptmann, braucht Untergebene. Justizdiener? Das ist nicht besser als Gehilfe. Kommissar ... Besser. Justizkommissar? Ja, das macht etwas her. Nun schauen Sie nicht so kritisch, Schopp. Wenn ich das sage, geht das in Ordnung. Zumindest gegenwärtig.“ Meller ächzte unter Schmerzen. „Es kommen neue Zeiten auf uns zu, Schopp. Ladoucette bringt viele neue Ideen ein. Der Mann hat sich in seinem alten Wirkungskreis einen guten Namen gemacht und der Kaiser hat es ihm mit einem Titel gedankt. Ab Ende April wird die Ära des Kriminalgerichts vorüber sein und an dessen Stelle wird der Assisenhof, sowie das Spezialgericht treten. Damit verknüpft sind einige neuartige Ideen. Es ist angedacht, dass sowohl die Polizei, als auch die Gendarmen künftig einen Bonus erhalten sollen, der an die Erfolge gekoppelt ist. Wird ein Halunke zu einer Geldstrafe verurteilt, so geht ein gewisser Prozentsatz der zu leistenden Sanktionierung an die Polizei- oder Gendarmentruppe, die diesen Lump festsetzte. Weitere Prämien sind für die Überführung von Straftätern, Vaganten und Konfidenten vorgesehen. Das soll für unsere Männer ein Ansporn sein, noch einsatzfreudiger das Verbrechen zu bekämpfen, argumentieren die Befürworter.“

„Der Straftäter selbst belohnt diejenigen, die ihn verhaften. Die Idee hat etwas für sich“, stimmte Richard zu.

„Die Gegner meinen, dass ein derartiger Anreiz womöglich brave Bürger in den Sog einer etwaigen polizeilichen Prämiengier geraten ließen. Oder, dass man die Kleinkriminellen künftig ungeschoren ließe, weil auf die Ergreifung eines Schwerverbrechers eine hohe Fangprämie ausgesetzt ist. Aber wo bliebe denn dann die Härte des Gesetzes, dass für alle gilt? Ginge es nach mir, sollten nicht nur die Gendarmen, sondern auch die Polizeidiener endlich ordentliche Waffen tragen dürfen. Doch dies wird an anderer Stelle entschieden.“

3.

Als Meller den Weg beschrieb, hatte er auch erwähnt, dass das Grashaus im frühen Mittelalter Aachens Rathaus gewesen sei, bis es von dem gewaltigen Gebäude am Marktplatz abgelöst worden war. Das alte Grashaus hatte sich bereits vor fünfhundert Jahren als zu klein für den städtischen Verwaltungsapparat erwiesen und so beschlossen die Aachener die Ruine des alten Herrscherpalastes herzurichten und zugleich zu erweitern. Nach dem verheerenden Stadtbrand war es erneut aufgebaut worden, doch mittlerweile befand sich das sogenannte Neue Rathaus in einem verwahrlosten Zustand. Obendrein stand es an Marktplatz, ein Schandfleck, der für jeden weithin sichtbar war. In den Fassadennischen brüteten Tauben, an einer Ecke war das Dach abgesackt, acht der oberen Fensterscheiben blind geworden, die Treppenstufen zur Außenempore waren bröckelig.

Um so erstaunter war Richard, als er bemerkte, dass sich mehrere Männer bemühten an einem Dach einen Flaschenzug anzubringen, der offenbar Schieferplatten nach oben hieven sollte. Zahlreiche Zuschauer scharten sich um einen Karren und beäugten, die Köpfe in die Nacken gelegt, das Werktreiben. Augenscheinlich erfuhr das Rathaus eine Instandsetzung. Gewiss war sie eine erfreuliche Folge des zunehmenden Fremdenverkehrs.

Richard verließ den Markt, bemerkte mit einem Lächeln eine Schar tschilpender Spatzen, die sich in einer Kuhle auf dem Domhof ein Sandbad gönnten und orientierte sich kurz, bevor er Mellers Wegbeschreibung folgte. Das buckelige Kopfsteinpflaster der Spitzgasse war unbequem zu gehen, die Häuser standen so nahe zusammen, dass zwei Karren nicht aneinander vorbeikamen. Ein Kerzenzieher gab seinen beiden Lehrlingen vor offenem Fenster Anweisungen, wie Taufkerzen herzustellen seien. Aus einer Drechslerei stieg frischer Holzduft in Richards Nase. Er hielt sich links und erreichte nach wenigen Schritten sein Ziel.

Das gedrungene Grashaus, ein zweigeschossiger, grauer Steinbau, wirkte trutzig. Die Flügeltür war weit geöffnet, in dem Durchgang saß ein rotnasiger Wachmann auf einem Stuhl. Auf dem Tisch neben ihm lag eine aufgeschlagene Kladde. Er fingerte unter seinem Oberschenkel ein Taschentuch hervor, schnäuzte sich und sah Richard aus fiebrigen Augen leidend an. „Was kann ich für Sie tun? Woll‘n Sie den Umbau kontrollieren? Die ehemalige Dreckslöcher werden bald propere Lagerräume abgeben, wa?“

„Mitnichten. Ich bin Ermittler im Todesfall des jungen Georg.“

Das Schneuztuch verschwand wieder aus Richards Sicht. „Ahsue, und ich dachte schon, Sie sind der Monsieur Alumnus.“ Der Verschnupfte wies auf eine metallverstärkte Tür linker Hand. „Die Verblichenen liegen unten. Gleich an der Wand hängen zwei Lampen und Zündhölzer liegen darunter. Das Licht der Kleineren ist leichter einzustellen. Das Treppenhaus ist nicht ganz ungefährlich. Achten Sie auf die niedrige Decke und die schmalen Stufen. Sie wollen sich ja selbst bestimmt nicht mausetot unter ‘nem Laken wiederfinden, wa?“

Richard ließ diesen makabren Bonmot unkommentiert, bediente sich und stellte mit dem ersten Blick fest, dass er gut daran täte, den Ratschlag zu beherzigen. Es gab keinen Handlauf, die unregelmäßigen Wände waren feucht und die Stufen durch jahrhundertelange Nutzung arg ausgetreten. Die Luft wurde, je weiter Richard nach unten kam, zunehmend übler.

Der Tod hatte einen ganz eigenen, durchdringenden Geruch und da Richard wusste, dass es wenig nutzte, sich Stoff vor die Nase zu pressen, ließ er sein Halstuch, wo es war.

Das Ende der Treppe mündete in einen Kellerraum der Platz für acht Tische bot. Auf fünfen, alle mit Laken bedeckt, wölbten sich erkennbare Leiber. Unter einem lugte eine lange, graue Haarsträhne hervor. Auf einem weiteren Tisch ruhte der Leichnam eines Kindes, welches kaum das Säuglingsalter hinter sich gelassen hatte.

Drei Petroleumlampen erleuchteten die Umgebung nur unzureichend. In dem Mittelgang stand ein gebeugter Mann, der einen aschfarbenen Kittel trug. Er bewegte etwas in einer Emailleschüssel, Wasser platschte. Sorgsam legte er ein abgespültes Instrumentarium zu anderen auf einen Beistelltisch, über den ein Handtuch gebreitet war. Über die genaue Verwendung der Gerätschaften wollte Richard, angesichts der brachial anmutenden Sägezähne, nichts wissen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er es versäumt hatte, sich nach dem Namen des Arztes zu erkundigen. Er klopfte auf einen der freien Tische. „Guten Tag.“

Der Arzt fuhr zusammen, setzte seine beiseite gelegte Brille auf und blinzelte Richard an. Er mochte Mitte vierzig sein, war von untersetzter Statur und sein Schädel beinahe kahl. „Ja, bitte?“

„Richard Schopp. Ermittler im Todesfall des Stalljungen.“

Sein Gegenüber verzog sein Gesicht zu einem dürren Lächeln, wischte die Hände an dem Kittel trocken und streckte Richard zur Begrüßung die Rechte hin. „Ah gut, weiß Bescheid. Packebier mein Name, approbierter Chirurg, Medizinchemiker und Leichenbeschauer. Da drüben, der letzte Tisch. Brauchen Sie ein pfefferminzgetränktes Läppchen für das werte Wohlergehen?“

„Nicht nötig, danke. Ich möchte Sie ohnehin nicht länger als nötig aufhalten. Was können Sie mir berichten?“

Packebier ging voran, hing eine Laterne an einen dafür vorgesehenen Wandhaken und kontrollierte, ob das Licht auf der hellsten Stufe stand, indem er den Regler hin und her drehte. Das Brenngemisch zischte, stank und eine schwarze Rußfahne presste das spärliche Flämmchen nieder, bevor es diesem gelang, sich freizukämpfen. „Bereit?“

Richard nickte. Packebier lupfte das Laken, so dass zunächst nur der Kopf und der Hals des Jungen zu sehen war. Georgs Augen waren geschlossen. Etwas Kindliches lag in seinen Zügen und er wirkte, als ob er bloß schliefe. Obgleich Richard den Jungen nicht kannte, bedauerte er aufrichtig dessen viel zu frühen Tod. In diesem Alter sollte man die Zukunft, viele Pläne und die Liebe noch vor sich haben. Georg war ein ansehnlicher Bursche gewesen. Sandblondes Haar, erster Bartflaum zeigte sich auf seiner Oberlippe. Von den Pusteln, die das Erwachsenwerden oft begleiten, war er verschont geblieben. Auf seiner Stirn befand sich ein bläulich schimmernder Fleck.

„Georg Lambertz, vierzehn Jahre. Keine Hinweise auf Fehlernährung, Knochen und Zähne sind in altersgemäßen Zustand“, dozierte Packebier. „Georg ist bisschen kleiner als andere seines Alters, hat aber nichts zu sagen. Seine Augenfarbe ist braun, falls das für Sie wichtig ist. Schwielige Hände, die von seiner Arbeit im Stall herrührt. Keine Hinweise auf frühere Verletzungen.“

„Die Todesursache?“

„Ich zeige es Ihnen. Helfen Sie mir, den Burschen umzudrehen. Auf drei, zu mir.“

Georgs Leib war erstaunlich schwer, die Haut kalt und das Umdrehen kam einem respektlosen Herumwälzen gleich. Diesen Teil der Ermittlungsarbeiten verabscheute Richard, da brauchte er sich nichts vorzumachen. Packebier deutete auf den Hinterkopf des Jungen. „Sehen Sie die eingetrocknete Blutkruste? Ein bisschen länger als mein Handteller, eine Platzwunde in Form eines Spaltes. Auf den ersten Blick sieht sie nicht sonderlich gefährlich aus. Das Mal auf der Stirn haben Sie bemerkt?“

„Ja.“

„Ich vermute, dass Lambertz bereits auf dem Boden lag, als ihm der tödliche Schlag zugefügt wurde. Womöglich hat er sogar noch eine Weile gelebt, ohne das Bewusstsein zu erlangen.“

„Gibt es Anzeichen für einen Kampf?“

„Zwei kleine Wunden finden sich an den Händen, aber diese könnten genau so gut von der Arbeit herrühren.“

„Was kann eine solche Kopfwunde verursachen? Ein Pferdehuf vielleicht?“

„Ich denke eher an einen Stiel, ein Werkzeug, einen Holzscheit, einen Feuerhaken, einen scharfkantigen Stein. Die Möglichkeiten sind zahlreich, suchen Sie sich eine aus. Ich vermute, dass Georg dort getötet wurde, wo man ihn fand. Drehen wir ihn wieder auf den Rücken.“ Packebier schnaubte, zog das Laken zurecht und deutete auf den Oberarm des Jungen. Die obere Hälfte der Haut war bleich und auf dem aufliegenden Teil zeigte sie eine ins violett gehende Verfärbung.

„Schauen Sie, mit einem sehr kräftigen Fingerdruck kann ich die Totenflecken noch fort pressen.“ Packebier sprach‘s, drückte und stellte seine Folgerung unter Beweis. „Wird ein Leichnam zwischen vier und sechs Stunden nach dem Eintritte des Todes bewegt, lagern sich die Totenflecken komplett neu. Dann geben die Blutgefäße unter dem Auflagedruck des Leibes nach, weiten sich, platzen gar und die Verfärbungen sind dann dauerhaft.“

„Doktor, was wollen Sie mir sagen? Können Sie einen ungefähren Todeszeitpunkt benennen?“ fragte Richard steif. Die Wände schienen näher gekommen zu sein, aber dieser Gestank war noch viel schlimmer. Er wollte fort, von diesem unheilvollen Ort.

„Bisschen empfindlich, was? Machen Sie sich nichts daraus. Da sind schon ganz andere Kaliber zusammengeklappt.“ Packebier bedeckte die sterblichen Überreste, bekreuzigte sich mit einer beiläufigen Geste. „Als man mir den Leichnam heute Morgen brachte, löste sich die erste Totenstarre, die zweite Rigor mortis setzt gerade ein. Ich vermute, dass der Junge gestern Abend, zwischen acht und zehn seinen letzten Atemzug tat. Warten Sie einen Augenblick, ich hole Ihnen Georgs Sachen. Ich habe sie in einen Sack gepackt.“

„Ich kann die Kleidung direkt hier durchsehen. Georg soll, wenn es denn soweit ist, nicht unangemessen bestattet werden.“

Packebier sah Richard prüfend an. „An Ihrer Stelle würde mir die Sachen gründlich ansehen.“

„Wäre es möglich, sie mir in die Pension Krings am Marschiertor zu schicken?“ Richard kramte eine Münze hervor. Der Leichenbeschauer nahm sie.

„Wird gemacht. Ich weiß einen zuverlässigen Burschen. Nur bringen Sie sie mir wieder, der arme Deibel soll ja, wie Sie selbst sagen, nicht nackig in die Erde gelegt werden.“

„Ich kümmere mich darum.“

Der Arzt trat an eine ausgemusterte Nachtkonsole, öffnete deren Tür und hielt das Licht so, dass Richard mehrere bunt etikettierte Glasflaschen erkennen konnte. „Die Welt in Flaschen: Rum aus Jamaica, Absinth aus Portarlier, Calvados aus der Normandie, Port aus dem Dourotal. Wie ist es, nehmen Sie einen Schluck zur Beruhigung des Magens?“

„Zu einem Schluck Calvados sage ich nicht nein, aber dann muss ich weiter.“

4.

„Bedaure, mein Herr. Herr Direktor Eichhorn ist derzeit noch im Gespräch und wird alsbald möglich bei Ihnen sein. Wenn Sie so lange Platz nehmen wollen.“ Der livrierte Hausdiener wies mit einer dezenten Geste auf eine Sitzgruppe. Seine Mimik war genau so faltenlos, wie seine Uniform, obgleich ihm kaum entgangen sein dürfte, dass Richards Erscheinungsbild nicht zu dem üblichen Klientel passte. „Dürfte ich Ihnen einstweilen eine Tasse Kaffee, Tee oder etwas Belebendes anbieten?“

„Danke, ich nehme einen Kaffee.“ Richard wählte seinen Platz so, dass er sich einen Überblick über die Eingangshalle verschaffen konnte, wobei ihm ein üppig verzierter Kandelaber seinerseits ein wenig Sichtschutz gewährte. Auch wenn er sich nicht in der Welt der Hautevolee auskannte, so stand außer Zweifel, dass das Kaiserbad eines der ersten Häuser war.

Oder es zumindest vor einigen Jahren gewesen war. Die Einrichtung verströmte auf den ersten Blick Eleganz und Wohlstand. Rote Teppiche dämpften die Schritte, große Bilder mit dunkel gehaltenen Landschaftsmotiven zierten den raumgreifenden Treppenaufgang.

Der zweite Blick hingegen fiel etwas ernüchternd aus. Der Teppich wies eine deutliche Laufstraße auf, die Polsterstühle waren teilweise durchgesessen. Die Spiegel reichten vom Boden bis zur Decke und beeindruckten, die goldfarbene Lackierung der Rahmen war hingegen zum Teil abgeblättert.

Und doch, hier war die Noblesse zu Gast. Eine korpulente Frau ging einem Pagen voraus, der schwer an einer Gobelintasche trug. Ein junger Mann polierte unter der strengen Aufsicht eines Älteren den Marmorsockel einer Blumensäule auf der eine funkelnde Bleikristallvase stand.

„Das Getränk, der Herr.“ Die Stimme, welche Richard aus seiner Beobachtung riss, gehörte einem jungen Mädchen, das ein schwarzes Kleid und eine weiße, gefältelte Schürze trug. Ihr dunkles Haar war aufgesteckt und zur Hälfte unter einer Haube verborgen. Das Dienstmädchen stellte das Silbertablett ab, knickste und verwies auf eine Stellage, an der mehrere Zeitungshalter samt eingespannten Druckwerken hingen. „Wünscht der Herr etwas zu lesen? Wir haben den Kölnischen Staatsboth, das Bonner Wochenblatt und Der Beobachter im Ruhrdepartement. Das Fürstlich-Lippisches Intelligenzblatt ist in Kürze verfügbar.“

„Danke, nein. Aber wenn du so freundlich wärest, mir mit einigen Auskünften auszuhelfen?“

„Der Herr möchte etwas Touristisches wissen? Da kenne ich mich nicht aus, aber ich kann jemanden holen. Oder besser noch, der Herr erkundigt sichan der Rezeption. Dort gibt es auch Stadtkarten.“

„Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Mein Name ist Schopp, ich bin als Kommissar für die Justiz tätig und besitze die amtliche Befugnis im Todesfall Georg Lambertz zu ermitteln.“

Das Mädchen sah sich um, bemerkte, dass eine dunkel gekleidete, rundliche Frau mit einem Gast beschäftig war. „Ich bin bloß ein Kannenmädchen. Gewöhnlich arbeite ich im Badetrakt, helfe heute nur hier aus, weil drei Servierer an den Restauranttischen angelernt werden. Ich weiß nichts.“

„Das sagst du, bevor du weißt, was ich fragen möchte?“

„Es wird nicht gerne gesehen, wenn wir Dienstleute uns mit Gästen unterhalten.“

„Solltest du Ärger bekommen, verweise getrost auf mich.“

„Oh.“ Das Mädchen atmete schneller. Ihm schien schwindlig zu sein, denn es stützte sich unauffällig an der Armlehne des freien Stuhls ab. „Wir alle haben davon gehört. Ich kann es noch gar nicht glauben. Keiner von uns kann das. Ich meine … das ist ein Hotel!“

„Du kanntest ihn.“

„Kaum. Wir Bediensteten essen gemeinsam im Speiseraum neben der Küche. Nie alle zusammen, natürlich. Jemand muss für die Gäste da sein. Georg hat ein paar Mal mit am Tisch gesessen, aber er war ein ganz Ruhiger. Madame Prisnitz, unsere Hauspatronin, achtet streng darauf, dass wir Mädchen nicht mehr Worte als nötig mit den männlichen Angestellten wechseln. Sitte und Anstand sind hohe Güter für Frauen, welche leicht vertan und unwiederbringlich verloren sind.“ Das klang, wie zu oft gehört.

„Wie heißt du?“

„Betty Tanner. Monsieur, haben Sie bitte ein Einsehen: Ich muss wieder zurück.“

„Einen Augenblick noch! Wer kannte Georg am besten?“

Betty blähte sachtdie Wangen auf, was sie für einen Moment bedeutend jünger wirken ließ. Wie alt mochte sie sein? Vierzehn, fünfzehn vielleicht? „Herr Wrobel. Er kümmert sich um den Stall, die Pferde und die Kutschen. Er und seine Frau wohnen in einer kleinen Wohnung über einem Anbau beim Stall. Der erste Stallbursche heißt Andrej, aber er versteht nicht alles richtig und sein Französisch ist noch schlechter. Bitte, Herr Schopp, ich muss wieder an die Arbeit.“ Betty lugte immer wieder zum Empfang, war den Tränen nahe. Die Patronin verabschiedete soeben die Gäste. Im Kaiserbad hielt man die Zügel anscheinend stramm. Richard nickte: „Danke. Geh ruhig.“

Noch ein hastiger Knicks, dann lief Betty, mehr als sie ging, auf eine dunkle Tür zu, die anscheinend dem Personal vorbehalten war. Richard nippte nachdenklich an seinem Kaffee. Wenn er nicht jede Menschenkenntnis eingebüßt hatte, wusste Betty mehr, als sie ihn glaubend machen wollte. Außerdem hatte sie Angst. Fürchtete sie sich wirklich nur vor der Patronin?

Madame Prisnitz war zu der Empfangstheke gegangen, hatte sich dort ein Buch geben lassen, fuhr mit dem Finger die Spalten entlang. Alleine ihre Anwesenheit bewirkte einen eminenten Fleiß aller Angestellter. Wahrscheinlich gehörte sie zu den Frauen, die für ihre Arbeit lebten und genau diesen Einsatz ebenso von ihren Untergebenen erwartete.

Leider lud straffe Kontrolle nicht dazu ein, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Zumindest nicht vor den Augen Dritter.

Richard zog den Bauch ein, um das hungrige Brummen zu unterdrücken. Das Frühstück im Elternhaus lag lange zurück. Die Standuhr verriet, dass es mittlerweile auf drei zuging. Zu spät, um ein Mittagessen zu bestellen, zu früh für Kuchen und die Aussicht auf das Abendbrot in weiter Ferne.

Die Patronin sprach mit einem reiferen Herrn, der sie mit einer Geste auf später verwies und

gleich darauf zu Richard schaute. Dies musste der Direktor Claus Eichhorn sein. Er zog beiläufig an seiner Weste, korrigierte die Länge der silbernen Uhrkette dahingehend, dass sie einem Betrachter ins Auge fiel. Mit einer Hand strich er über seine modisch langen Koteletten, bevor er gemessenen Schrittes auf Richard zukam und sich vorstellte. Eichhorns Händedruck war fest.

„Herr Justizkommissar, verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ. Wenn Sie mir in mein Büro folgen wollen. Es ist dort derzeit allerdings ungemütlich. Ich erwarte den Einbau eines neuen Tresors. Es gab unvorhergesehene Verzögerungen und die Personaldokumente sämtlicher Angestellten lagern an einer Wand gestapelt.“ Eichhorn schnipste mit Daumen und Zeigefinger in Richtung eines Kellners. „Ceylon-Tee. Von dem Guten und das recht zügig.“

Eichhorns Schreibstube war in dem gleichen Stil eingerichtet wie das Foyer, wenn auch ein wenig überladen.

Richard nahm Platz. Eichhorn verschränkte die Hände auf der Tischplatte und saß stockgrade. „Ich darf davon ausgehen, dass Sie den bedauerlichen Unfall mit der angebrachten Umsicht behandeln?“ Wie eine Frage klang dies nicht.

„Selbstverständlich. Es war ein Unfall?“

Eichhorn schob das Kinn vor. „Natürlich, was sonst? So etwas kann passiert. Der Stalljunge kümmerte sich um einfache Aufgaben. Der Junge wird unbedacht gewesen sein, ist über ein Werkzeug gestürzt oder wurde von einem Huftritt getroffen. Das ist tragisch, aber das Leben muss weitergehen.“

„Erzählen Sie mir von dem Burschen.“

„Im Kaiserbad halten wir die Tradition der christlichen Nächstenliebe hoch. Ein Teil unseres Küchen- und des Hauspersonals sind Waisen. Mit vierzehn Jahren verlassen die Heranwachsenden das Waisenhaus am Seilgraben. Im Rahmen unserer Möglichkeiten geben wir einigen von ihnen die Gelegenheit einem ordentlichen Beruf nachzugehen. Die Meisten von ihnen sind dankbar und bemüht.“ Eichhorn räusperte sich. „Dieser Junge …“

„Georg Lambertz.“

„Natürlich kenne ich seinen Namen, obgleich wenn er nur kurz für uns tätig war. Er mochte Tiere, aber er ließ es ihnen gegenüber an Vorsicht fehlen. Pferde sind nun mal keine Schoßtiere.“

Es klopfte, ein Kellner öffnete die Tür. Er trug ein Tablett. Eichhorn nickte ihm zu.

„Ach, der Tee. Das wird aber auch Zeit. Na los, wir wollen hier nicht alt werden.“

„Jawohl, Herr Direktor.“ Der Kellner bediente mit geübten Handgriffen und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In seinem Metier ein unschlagbarer Vorteil. Leise sagte er: „Mit Verlaub Herr Direktor, die Gnädige Frau zu Ripperda erwartet Sie dringlich im kleinen Salon.“

„Rapportieren Sie der Dame, dass ich gleich bei ihr bin. Vielleicht möchte sie bis dahin einen unserer Liköre verkosten.“

Der Kellner nickte und verließ das Büro. Richard nippte einen Anstandsschluck. Nach Tee stand ihm nicht der Sinn, diesen jedoch keines Blickes zu würdigen, käme einem Affront gleich. Auch wenn Eichhorn und er vermutlich keine Freunde würden, so brauchte er die Hilfe des Mannes. Was diesen belastete, war nachvollziehbar. Der Direktor fühlte sich alleine durch Richards Anwesenheit brüskiert. „Ich bin für das Räderwerk des Hotels unersetzlich, entsprechend knapp ist meine Zeit. Wenn Sie sich kurz fassen könnten.“

„Ich kam nicht umhin, die Anmerkung Ihres Angestellten anzuhören. Die erwähnte Freifrau ist diejenige, die den Leichnam gefunden hat, nicht wahr?“

„In der Tat“, schnappte Eichhorn wachsam.

„Ich werde mit Frau zu Ripperda sprechen müssen.“

Eichhorn stellte seine Tasse auf den Unterteller zurück. „Das ist unnötig. Ich werde Ihnen sagen, was geschah. Madame wollte sich in aller Frühe im Stall einen Wagen für einen Ausflug bestellen und fand den Burschen dort tot am Boden liegend. Die Dame schaffte es trotz des Schreckens noch in das Vestibül, verlor dort die Besinnung und es wird eine Weile brauchen, bis sie sich gänzlich von dem Vorfall erholt. Das Erlebnis hat sie außer Fassung gebracht.“

Richard ließ sich nicht umstimmen. „Bedaure, ein Gespräch ist unumgänglich. Ich werde bedachtsam vorgehen.“

Eichhorn seufzte unleidlich. „Ich verwehre mich dagegen, dass Sie überall herumstromern, oder gar umher stapfen, wie ein blutrünstiger Ulan auf der Suche nach dem Feind.“

„Ich darf Sie erinnern, dass mich Richter Meller mit den Ermittlungen betraute.“

Eichhorn konterte die unterschwellige Rüge mit einem sparsamen Lächeln. „Ja, sicher. Sie verstehen sicher, dass auch mich die Situation belastet. Madame zu Ripperda wollte sofort abreisen, was verständlich ist, aber unverantwortlich ihrer angeschlagenen Gesundheit gegenüber. Erst nach guten Worten hat sie eingewilligt, ihren Aufenthalt auf unbefristete Zeit zu verlängern. Selbstredend geht dies aufs Haus. Desgleichen übernimmt die Direktion des Kaiserbades die Bestattung des Waisenjungen. Herr Schopp, Sie sehen, ich komme meiner gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der mir Anvertrauten nach, obschon der Junge nur kurz für das Haus tätig war.“

War der Direktor auf ein Lob aus? „Wer hat Georgs Leichnam in den Gewölbekeller geschafft?“

„Wrobel und der andere Stalljunge. Sie haben auf meine Anweisung hin den Karren genommen.“

„Wo finde ich Herrn Wrobel zur Zeit?“

„Im Stall, vermutlich, da gehört er schließlich hin. Ich kann ihn in die Räumlichkeiten der Dienstboten einbestellen lassen.“

Richard erhob sich. „Danke, ist nicht nötig. Ich werden mich zurecht finden.“

„Nehmen Sie den Weg hinten heraus. Am Speisesaal vorbei, dann links.“ Eichhorn beeilte sich vor ihm die Tür zu erreichen und legte eine Hand auf die Klinke. „Gehen Sie von einem Unfall aus.“

„Meine Aufgabe liegt in der Ermittlung der Todesumstände. Guten Tag, Herr Direktor.“

***

Ein Flügel der Stalltür stand zur Hälfte geöffnet. Holzdielen knarrten leise unter Richards Stiefelsohlen. Seine Augen mussten sich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Das Gebäude erwies sich als größer, als es von Außen den Anschein hatte. Auf zwei langen Balken lagen Sättel aufgereiht, es roch nach Heu und Getreide, Leder, Pferdeschweiß und Mist. Alles in allem kein unangenehmer Geruch. Zwei kleinere Kutschen standen unter, vermutlich gehörten sie Gästen. Darüber hinaus gab es reichlich Platz für weitere Gefährte.

Drei Pferde waren vor Heuraufen angebunden, zwei weitere befanden in geräumigen Boxen.

Richard strich einem alten Schimmel über den Hals. Das Tier kaute langsam. Auf seiner Schulter sah Richard mehrere verschorfte Wunden. Die anderen Pferde schienen auf den ersten Blick in gutem Zustand zu sein.

Mitten im Weg, nahe eines freien Stellplatzes, stand eine Schubkarre auf der sich Mist türmte. Eine Forke steckte darin, Fliegen brummten. Richard folgte einem Rascheln. „Hallo?“

Ein runder Kopf mit sehr kurzen Haaren lugte um die Ecke. Er gehörte zu einem stämmigen Burschen von vielleicht siebzehn Jahren. „Kann ich helfen, Missjö?“

Richard stellte sich vor. „Ich suche Herrn Wrobel.“

„Ist mit Mistral bei Hufschmied. Mistral ist Pferd,“ erklärte der Stallknecht mit einem harten Akzent, in den sich auch ein bisschen der Singsang des Aachener Dialekts eingeschlichen hatte. Trotz seines jugendlichen Alters besaß der Bursche nicht nur breite Schultern, sondern auch den deutlichen Ansatz einer Wampe. Er wischte sich die Hände an den Hosenbeinen ab. „Bin Andrej. Geht um Georg, ja?“

„Kannst du mir etwas über ihn erzählen?“

Andrej hob die Schultern zu einer ahnungslosen Geste. Seine Aussprache war rollend, das h klang bei ihm wie ch. „Hat gearbeitet, ich auch. Immer viel Arbeit mit Tieren. Keine Zeit für Chichi.“

„Chichi?“

„Frreindinchen, Tanz, saufen, so was. Nix für uns. Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen und manchmal Kirche.“ Andrej griff nach einem Blechkreuz, dass er an einer Schnur um den Hals trug, hielt es Richard entgegen und ließ es unter seinem Hemd verschwinden.

Richard verschränkte die Arme. „Ihr habt nie etwas gemeinsam unternommen?“

„Nur Arbeit.“

„Wo warst du in der Nacht von Donnerstag auf Freitag?“

„Hab geschlafen. Hart arbeiten macht kaputt. Ich kam Freitag früh in den Stall. War eine Madame dort, bei Georg. Viel weh und ach-Geschrei. Georg schon war kalt.“

„Gab es jemanden, mit dem Georg Streit hatte?“

„Georg immer gut mit allen, immer bitte, danke, gerne. Immer gut, wirklich Missjö.“

Ja, so gut, dass ihn jemand erschlagen hatte, knurrte Richard in Gedanken. Selbst wenn Andrej etwas wusste, würde er es nicht einfach so preisgeben. Was war nur los mit diesen Stadtmenschen?

„Habt ihr euch eine Unterkunft geteilt?“

„Ich schlafe in Mansarde von Hotel. Ist warm.“ Andrej drehte sich halb herum und deutete mit ausgestrecktem Arm auf den abgehangenen Heuboden. „Georg wohnt da. Wollte selbst so.“

„Er schlief hier im Stall? Das möchte ich mir ansehen.“

„Leiter da, nehmen Sie Lampe. Ich muss Arbeit fertig machen, bin alleine, ja?“ Andrej wandte sich prompt ab, packte die Schubkarre bei den Griffen und schob sie schwer stemmend in Richtung des Hofs. Seltsamer Kerl. Kümmerte es ihn so wenig, dass sein junger Spannmann tot aufgefunden wurde?

Richard bedachte die Leiter mit abschätzigem Blick. Sie war stabil und das Holz glatt. Er erklomm die zwölf Stufen und nach einem beherzten Schritt von der letzten Stufe, stand er auf dem Zwischenboden. Über den Winter war ein Großteil der dort lagernden Futtervorräte aufgezehrt worden. Mehrere dutzend dicke Heubündel waren so aufgestapelt, dass sie eine Wand mit einem Durchgang bildeten. Georgs Reich befand sich dahinter. Gebückt trat Richard durch die Lücke und drehte die Flamme höher.

Georgs Quartier war dunkel, bescheiden, aber gemütlich. Vier Latten waren zu einem Bettrahmen zusammengezimmert. Darüber waren zwei Schafsfelle und eine Decke gebreitet. Richard schlug sie zurück. Unter dem Laken zeichneten sich drei Strohsäcke ab.

Ein gefaltetes Handtuch ersetzte das Kopfkissen, ein weiteres hing an einem Nagel an einem Stützbalken. Neben dem Rahmen lag ein vergilbter Hornkamm, die Anzahl der verblieben Zinken war übersichtlich. Womöglich hatte Georg ihn aus dem Abfall des Badehotels gefischt. Ebenso wie den beinahe blinden Spiegel. Richard ging in die Hocke und zog eine Barbierschale zu sich heran. Ausgemustert, weil ihr Rand angeschlagen war. Für die begüterten Gäste hatten diese Dinge keinen Wert, für einen Jungen aus dem Waisenhaus hingegen, stellten sie den Grundstock des ersten Besitzes dar.

Wie mochte es sein, in einem Waisenhaus aufzuwachsen? Es gab etliche Gerüchte über diese Häuser. Gehorsam wurde mit Prügel eingefordert. Von Drill, Regeln, Erwartungen und der Abhängigkeit Dritter geprägt, ginge es zu. Eine Brutstätte für Schläger, die Duckmäuser schufen. Wenn du nicht brav bist, gebe ich dich ins Waisenhaus, war eine Drohung, die auch Richard zu hören bekam, wenn er im Lausbubenalter über die Stränge geschlagen hatte. Längst wusste er es besser. Im Gegensatz zu unbehausten Menschenkindern, erhielten die Waisen regelmäßige Mahlzeiten, lernten lesen, schreiben und rechnen, wurden gekleidet und medizinisch versorgt. Das war mehr, als andere Gleichaltrige hatten. Das hohe Gut der Bildung war selbst in der heutigen aufgeklärten Moderne nicht selbstverständlich. Es gab des Weiteren private Förderer, die sich um die Waisen verdient machten.

Nachdenklich strich Richard über das Laken. Georgs Habe verriet, dass der Bursche Ordnung und Werte geschätzt hatte. Richard hob den Blick, sah die Rückseiten der Dachziegeln und spürte deutlich die Kälte. Auf einem der Spanten stand ein fingerlanges Holzklötzchen. Das obere Teil war bearbeitet, zeigte den Oberkörper einer schmalen Katze bis zum Brustbein. Richards Daumen glitt über den Kopf der Figur.

Sie würde nie fertig werden.

Daneben befand sich eine flache, von Rost angefressene Dose. Richard löste den Deckel. Ein Brechreiz auslösender Gestank stieg aus einer ekligen Masse. Pfui Deibel! Rasch presste er den Deckel auf die Dose, stellte sie fort und nahm sich Georgs Stoffbeutel vor. Darin lagen zuoberst Socken, ein Unterhemd, darunter mehrere Hölzer sowie zwei verschiedene Schnitzwerkzeuge. Richard legte alles an Ort und Stelle zurück.

Einen ersten Eindruck hatte er sich verschafft, doch er würde noch einmal wiederkommen und gründlicher suchen. Es gab vielleicht noch irgend etwas persönliches, das Georgs Interessen verriet.

Als Richard den Boden erreichte und einige lose Halme von seiner Hose wischte, kam Andrej heran und deutete mit dem Kinn in Richtung der Leiter. „Kann weg?“

„Ja, danke. Richte Herrn Wrobel aus, er soll sich Morgen Mittag hier bereithalten. Ich muss mit ihm reden.“

„Besser nach Mittag. Vorher immer Tohawuhu.“

Tohuwabohu, stellte Richard in Gedanken richtig. Es reichte, er war so müde, dass er keinen klaren Gedanken zu fassen vermochte. Hungrig war er obendrein.

5.

Richard kämpfte sich, begleitet von einem bösartig, stakkatoartigem Pochen, mühsam aus dem zähflüssigen Schlaf. Seine Gliedmaßen waren bleischwer, die Augenlider standen Armen und Beinen in nichts nach. Ein verschwommener Blick auf seine Taschenuhr informierte ihn darüber, dass es bereits deutlich auf neun Uhr zuging. Neun? Schon? Donner und Doria! Das Klopfen stammt nicht aus seinem Traum, sondern von einem Besucher vor der Tür.

Hastig schwang Richard die Beine aus dem Bett, griff nach seiner Kleidung. „Komme!“

„Ich habe gestern etwas für Sie angenommen. Ich lege es vor die Tür“, ließ Krings grummelig vernehmen. Nach einer winzigen Pause fügte er an: „Frühstück ist vorbei.“

„Schon recht. Danke, Herr Krings!“ Richard schob seine Füße in die Schlappen und atmete kräftig durch.

Gestern zum Feierabend hatte er noch ein viertel Graubrot erstanden, sowie eine Wurst und ein Stück Käse. Krings war so freundlich, ihm zwei Salzgurken zu verkaufen und Richard war darüber hergefallen.

Anschließend hatte er sich durchgefroren ins Bett gesetzt, zwei Gläser Els auf die Gesundheit seiner Eltern getrunken und den langen Tag in Gedanken Revue passieren lassen. Weit war er nicht gekommen, als ihn der Schlaf übermannte.

Was hatte Krings für ihn? Die Erkenntnis traf Richard wie ein Peitschenhieb. Natürlich! Der Medizinchemiker, Packebier, hatte ihm Georgs Kleidung geschickt. Richard trat an die Tür, lauschte und als er niemanden hörte, öffnete er. Vor der Schwelle stand ein Weidenkorb, darin ein unförmiges Bündel.

Während Richard sich mit kaltem Wasser wusch, glitt sein Blick immer wieder zu dem Korb. Aus dem restlichen Brot und einem Wurstzipfel wurde nur ein kärgliches Frühstück, das er zwischen Ankleiden, Bettzeug lüften und anderen Erledigungen aß. Als Nächstes zog er die Vorhänge zurück und ließ das spärliche Tageslicht ein. Bei der Gelegenheit stellte er fest, dass der restliche Käse, den er zur Kühlung auf die Fensterbank gelegt hatte, verschwunden war. Vermutlich hatte eine der vielen Krähen, die in den Alleebäumen lebten, ihre Freude daran.

Richard nahm den Korb und platzierte ihn auf dem Tisch.

Der Sack, in den Packebier die Kleidung gesteckt hatte, entpuppte sich als ausgemusterter Kopfkissenbezug. Stück um Stück holte Richard hervor. Ein ordentliches Hemd, wie üblich lang genug, um es zwischen den Beinen durchzuziehen und somit die Oberbekleidung zu schützen. Auf dem Kragen befand sich Blut, ebenso wie auf dem oberen Teil der Knopfleiste. Eine Weste, ebenfalls ein wenig blutbesudelt. Eine ausgebesserte Hose aus robustem Stoff, ein Sockenpaar, sowie ein paar grobe Holzschuhe, an denen trockener Stallmist klebte.

Richard betrachtete die Sachen ratlos. Was mochte dem Arzt aufgefallen sein? Vielleicht war dies Packebiers Art herauszufinden, ob Richard gewissenhafte Arbeit leistete.

Kein Stück der Kleidung war neu und abgesehen von den Blutflecken und dem Mist halbwegs sauber, die Flicken an den Hosenbeinen und einem Ärmel waren solide aufgesetzt. Richard besann sich auf das Naheliegendste und tastete die Säume ab. Hemd und Weste gaben nichts her, der Hosenbund jedoch wies mehrere Verdickungen auf. Vorsichtig trennte Richard die Nähte mit seinem Rasiermesser auf. Zum Vorschein kamen drei Taler, drei Kreuzer, eine Mark, sowie ein kleiner Schlüssel. Richard stapelte die Münzen nachdenklich. Eine beträchtliche Habe für einen Stallburschen. Großzügige Trinkgelder vielleicht, die Georg Lambertz sparte, um sich eines Tages einen Wunsch zu erfüllen? Es waren schon Menschen für weit weniger erschlagen worden. Hatte es der Mörder darauf abgesehen, es dann aber nicht gefunden? Oder war er gestört worden?

Weitaus merkwürdiger war der Schlüssel. Er besaß die Länge zweier Fingerglieder, mehr Vorwand als echter Schutz, filigran ziseliert und war aus Silber.

Wozu mochte das zarte Dingelchen gehören? Zu einem Stallburschen jedenfalls nicht. Der Schüssel war leicht zerkratzt, musste folglich in Gebrauch gewesen sein. Hatte Georg ihn gefunden und ihn behalten, weil er aus Silber war? Oder hatte er ihn gestohlen? Ein bisschen Geld hätte er dafür schon bekommen, nicht viel, aber als Waisenjunge war vermutlich der Gegenwert von ein paar Würsten und einem Brot ein Schatz.

Vielleicht hatte der Täter Georg bedroht und ihm zugesetzt und der hatte sich das nicht ohne Gegenwehr gefallen gelassen. Dann war die ganze Situation aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn es ums Geld ging, hätte der Mörder nicht auf dem Zwischenboden danach gesucht? Georgs Lager wirkte nicht, als habe sich jemand daran zu schaffen gemacht.

Richard verschränkte die Hände hinter seinem Nacken.