5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Molly Murphy ermittelt

- Sprache: Deutsch

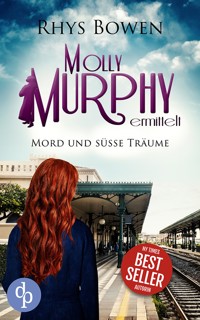

Molly Murphy begibt sich in die Welt der Träume – und in höchste Gefahr

Die Cosy Crime-Reihe geht spannend weiter!

Molly Murphy und ihr Sohn Liam werden in einen schrecklichen U-Bahn-Unfall verwickelt, der zum Glück glimpflich für sie ausgeht. Doch kurz darauf bekommt ihr Ehemann, der NYPD Captain Daniel Sullivan eine Nachricht von dem phantomhaften Serienmörder, dem er schon seit längerem auf der Spur ist. Hat er es nun auch auf seine Familie abgesehen? Obwohl Daniel Molly verbietet, sich in Gefahr zu bringen und in den Fall einzumischen, ist ihr detektivischer Ehrgeiz geweckt. Vielleicht können die seltsamen Träume, die Molly seit einiger Zeit plagen, und die neu aufgekommene Traumanalyse der Schlüssel zu der Lösung der Mordfälle sein …

Jeder Band der Reihe ist in sich abgeschlossen und kann unabhängig voneinander gelesen werden.

Dies ist eine überarbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Unglück auf der Ninth Avenue.

Erste Leser:innenstimmen

„Auch nach zahlreichen Bänden bin ich noch rundum begeistert von Molly und ihrem britischen Charme!“

„Einfach die perfekte Cosy Krimi-Reihe für gemütliche Stunden auf dem Sofa.“

„Rhys Bowen übertrifft sich mit jedem neuen Cosy Crime selbst!“

„Die Ermittlungen zu verfolgen und mitzurätseln hat sehr viel Spaß gemacht.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über dieses E-Book

Molly Murphy und ihr Sohn Liam werden in einen schrecklichen U-Bahn-Unfall verwickelt, der zum Glück glimpflich für sie ausgeht. Doch kurz darauf bekommt ihr Ehemann, der NYPD Captain Daniel Sullivan eine Nachricht von dem phantomhaften Serienmörder, dem er schon seit längerem auf der Spur ist. Hat er es nun auch auf seine Familie abgesehen? Obwohl Daniel Molly verbietet, sich in Gefahr zu bringen und in den Fall einzumischen, ist ihr detektivischer Ehrgeiz geweckt. Vielleicht können die seltsamen Träume, die Molly seit einiger Zeit plagen, und die neu aufgekommene Traumanalyse der Schlüssel zu der Lösung der Mordfälle sein …

Jeder Band der Reihe ist in sich abgeschlossen und kann unabhängig voneinander gelesen werden.

Dies ist eine überarbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Unglück auf der Ninth Avenue.

Impressum

Erstausgabe 2015 Überarbeitete Neuausgabe Juli 2022

Copyright © 2023 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten

E-Book-ISBN: 978-3-98637-809-7

Copyright © 2015 by Rhys Bowen. Alle Rechte vorbehalten. Titel des englischen Originals: The Edge of Dreams

Published by Arrangement with Janet Quin-Harkin. c/o JANE ROTROSEN AGENCY LLC, 318 East 51st Street, NEW YORK, NY 10022 USA.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright © 2021, dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2021 bei dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Unglück auf der Ninth Avenue (ISBN: 978-3-96087-917-6).

Übersetzt von: Lennart Janson Covergestaltung: Anne Gebhardt unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com: © katatonia, © Pixel-Shot, © 1xpert depositphotos.com: © dml5050, © Denniro Korrektorat: Martin Spieß

E-Book-Version 13.06.2023, 17:31:51.

Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.

Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier

Website

Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein

Newsletter

TikTok

YouTube

Mord und süße Träume

Gewidmet meinen göttlichen Freundinnen Louise Penny und Deborah Crombie. Vielen Dank für eure Freundschaft, Unterstützung und für eure eigenen, fabelhaften Texte. Es ist ein Privileg, euch als Freundinnen bezeichnen zu dürfen. Debs, an dich geht besonderer Dank für die Idee zu dem brillanten Titel dieses Buchs!

Und wie immer danke ich meiner wundervollen Lektorin Kelley Ragland, ihrer Assistentin Elizabeth Lacks, meiner Publizistin Sarah Melnyk und ebenso meinen göttlichen Agentinnen Meg Ruley und Christina Hogrebe. Zudem danke ich John für sein geduldiges Lesen und die großartigen Vorschläge und meinen vielen Facebook-Fans, die mir immer wieder sagen, dass sie Molly Murphy lieben, und die tolle Vorschläge zum Titel gemacht haben.

Eins

New York City 10. September 1905

„Mach die Augen nicht auf, bis ich es dir sage.“ Er hielt mich mit einer Hand am Unterarm, während er mich halb hebend, halb ziehend aus dem Hansom-Taxi beförderte. Falls es dem Kutscher seltsam vorgekommen war, eine Frau mit Augenbinde zu befördern, hatte er es sich nicht anmerken lassen.

„Die Augen aufmachen?“, rief ich. „Heilige Mutter Gottes, Daniel, wie sollte ich die Augen aufmachen? Ich kann durch dieses verflixte Ding nichts sehen.“

Ich hörte ihn kichern, während er mich vorwärts lenkte und ich vorsichtig die Füße auf die Pflastersteine setzte. Und plötzlich wusste ich, wo ich war. Vertraute Gerüche wehten mir entgegen – frisch gebackenes Brot aus der französischen Bäckerei gleich um die Ecke in der Greenwich Avenue, die rosafarbene Kletterrose, die neben der Haustür der alten Mrs. Konigsberg wuchs. Und ich vernahm auch vertraute Geräusche – das entfernte Rattern und Klappern der Karren auf dem Jefferson Market, den geschäftigen Verkehr auf der 6th Avenue, den speziellen Widerhall unserer Schritte von den hohen Backsteingebäuden in unserer kleinen Seitengasse.

„Wir sind da, oder? Du hast mich nach Hause gebracht.“ Ich brachte die Worte kaum heraus.

Ich war im Patchin Place, an den Ort zurückgekehrt, der mein Zuhause gewesen war, bis er von einem Feuer zerstört wurde, weil eine Gang eine Bombe durch unser Fenster geworfen hatte. Seit meiner Rückkehr aus Paris vor einigen Wochen hatte ich bei meiner Schwiegermutter gewohnt und mein Haus ganz bewusst nicht aufgesucht, da ich die Überreste meines alten Lebens nicht sehen wollte. Ich hatte nicht in der verzweifelten Vorstellung versinken wollen, dass es nie wieder unversehrt sein würde. Ich war mir selbst jetzt nicht sicher, ob ich es sehen wollte, doch Daniel musste einen guten Grund haben, mich hierher zu bringen.

Ich hatte seine Aufregung gespürt, als er Mrs. Heffernan gebeten hatte, auf unser Kind aufzupassen, und zu mir sagte, dass er mich für eine Weile entführen wollte, um mir etwas zu zeigen. Dann hatte er darauf bestanden, mir die Augen zu verbinden, weil er mir nicht zutrauen könne, keinen verstohlenen Blick zu riskieren, und nicht wolle, dass ich mir die Überraschung verdürbe. Ich hatte mir in die Droschke helfen lassen und war über die Maßen ratlos und neugierig gewesen, was diese Überraschung wohl sein mochte. Daniel hielt mich jetzt an der Taille und ich griff nach seinem Ärmel, um mich zu beruhigen. Es musste etwas Gutes sein, sagte ich mir. Daniel war der anständigste Mann, den ich je kennengelernt hatte. Und er liebte mich. Er würde niemals absichtlich etwas tun, was mir Kummer bereitete.

„Noch vier Schritte“, sagte Daniel und führte mich vorwärts. „Und jetzt bleib stehen. Nicht bewegen.“

Er ließ meine Taille los und ich hörte, dass er sich von mir entfernte. Ich war noch nie der geduldigste Mensch gewesen und es verlangte mir einiges ab, mir nicht die Augenbinde vom Kopf zu reißen.

Die Zeit schien stillzustehen. Ich hörte die Tauben gurren, die auf dem Dach gegenüber lebten. Das Hupen eines Automobils. In der Ferne weinte ein Kind. Dann war er wieder neben mir. Ich spürte seinen warmen Atem an meiner Wange.

„Bereit?“, flüsterte er.

Dann löste er das Taschentuch über meinen Augen. Ich stand blinzelnd im hellen Sonnenlicht und blickte auf eine frisch gestrichene, grüne Tür. Es war mein Haus, so wie ich es in Erinnerung hatte – neue Fenster mit leuchtend weißen Rahmen. Nur geschwärzte Backsteine, die selbst mit endlosem Schrubben nicht gereinigt werden konnten, zeugten noch davon, dass das Haus vor Kurzem nichts als ein Haufen Asche gewesen war.

„Oh, Daniel“, keuchte ich. „Es sieht wieder so aus, wie es war.“

„Nicht ganz“, sagte er. „Aber es ist ein Anfang.“ Er legte mir eine Hand auf die Schulter und schob mich sanft vorwärts. „Los. Mach die Tür auf.“

Ich trat vor. Ich packte den Türknauf und die Tür schwang auf. Der Geruch frischer Farbe empfing mich, als ich vorsichtig einen Schritt in den Flur setzte. Frisch in weiß gestrichene Treppenstufen erhoben sich zu meiner Linken. Direkt voraus lag meine Küche, mit einem neuen Kiefernholztisch, ganz wie der alte, und einem funkelnden Fliesenboden. Im Flur lag neues Linoleum und zu meiner Rechten stand die Tür zum Wohnzimmer halb offen.

„Geh nur rein“, sagte Daniel, als er hinter mich trat.

Ich betrat das Wohnzimmer. Das Erste, was mir ins Auge fiel, war ein neues Sofa, fast wie das, das wir verloren hatten. Als Nächstes fiel mir ein Sessel am Kamin auf und als ich mich im Zimmer umsah, erschreckte ich mich beinahe zu Tode. Hinter der Tür standen zwei Menschen, die ich erkannte – meine lieben Freundinnen und Nachbarinnen Elena Goldfarb und Augusta Walcott, so eigenwillig und extravagant wie eh und je. Sie strahlten mich erwartungsvoll an.

„Sid! Gus!“, kreischte ich vergnügt, als ich mich in ihre Arme warf. „Ich wusste nicht einmal, dass ihr wieder in New York seid.“ Ich versuchte, die Worte herauszubekommen, während ich beinahe in ihren Umarmungen erstickte. „Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ihr hättet vor, in Wien zu bleiben, um bei Professor Freud zu studieren.“

„Ah, nun ja, wir haben entschieden, dass wir von Wien genug haben“, sagte Sid und warf Gus einen Blick zu. „Und wir sind mit Professor Freud an einen Scheideweg geraten. Gus konnte seiner Interpretation von Träumen nicht zustimmen.“ „Er beharrte darauf, dass jede Symbolik in unseren Träumen mit Sex zusammenhängt“, sagte Gus. „Völliger Unsinn, und das habe ich ihm auch gesagt. Der Widerspruch einer Frau gefiel ihm nicht, das kann ich dir sagen. Besonders von einer ausländischen Frau, daher fanden wir es besser, schnell den Rückzug anzutreten.“

„Wann seid ihr zurückgekommen?“, fragte ich. „Warum habt ihr euch nicht gemeldet?“

„Wir sind vor ein paar Tagen zurückgekehrt“, sagte Sid und wischte sich eine Freudenträne weg. „Aber Daniel wollte, dass wir Teil der Überraschung sind. Er bat uns, dich nicht zu kontaktieren, ehe das Haus fertig ist. Tatsächlich haben wir ihm sogar beim letzten Schliff geholfen.“

Ich betrachtete den eleganten Beistelltisch mit weißer Tischdecke und Blumenvase, die Uhr auf dem Kaminsims und daneben entdeckte ich sogar einen Porzellanhund, wie der, den wir vorher besessen hatten.

„Es ist nicht ganz so, wie es war“, sagte Daniel, als er sich uns anschloss, „aber wir haben unser Bestes getan, um alles so aussehen zu lassen, wie du es kennst. Ich habe dir die Sachen überlassen, die eine weibliche Hand brauchen – die Vorhänge, die Bettbezüge und solche Dinge.“

Bevor ich ein Kind zur Welt gebracht hatte, hatte ich mir selten zugestanden, zu weinen. Jetzt kullerten mir die Tränen über die Wangen und ich warf die Arme um seinen Hals. „Du hast das alles getan, ohne einen Ton zu sagen, und während du so sehr mit deiner Arbeit beschäftigt warst. Du bist ein großartiger Mann, Daniel Sullivan.“

Daniel warf Sid und Gus ein verlegenes Lächeln zu. „Ich hatte ziemlich viel Hilfe von Leuten aus dem Polizeihauptquartier. Und von deinen Freundinnen hier. Alle waren sehr zuvorkommend.“

„Dann hattest du keine Ahnung, dass das Haus beinahe wieder aufgebaut ist?“, fragte Gus.

Ich schüttelte den Kopf. „Immer wenn ich Daniel danach fragte, deutete er an, dass es langsam voranginge und ich geduldig sein müsse.“

„Ich hatte Glück, dass sie im Juli mitten in einer Hitzewelle zurückkam und gerne gleich zu meiner Mutter aufs Land gefahren ist“, sagte Daniel. „Wenn sie hier bei mir in der Wohnung gelebt hätte, wäre es deutlich schwerer gewesen, all das zu schaffen, ohne etwas preiszugeben.“

„Ich bin wirklich überwältigt“, sagte ich. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“

„Molly Murphy ist tatsächlich mal sprachlos“, sagte Sid trocken und stieß Gus an. „Wir hätten nicht geglaubt, dass wir diesen Tag noch erleben würde, oder?“

„Komm, schau dir den Rest des Hauses an“, sagte Daniel „Ich sollte nicht so lange von der Arbeit fernbleiben.“

„Und ich sollte Liam nicht zu lange bei Mrs. Heffernan lassen“, sagte ich. „Sie ist ein wenig zu alt, um sich um einen so lebhaften Burschen zu kümmern.“

„Wer ist Mrs. Heffernan?“, fragte Sid.

„Die Hausmeisterin in dem Gebäude in der West 61st Street, wo Daniel im Moment wohnt“, sagte ich. „Ich war draußen in Westchester bei Daniels Mutter, habe aber entschieden, dass es für uns an der Zeit ist, in die Stadt zurückzukehren, damit ich mich wieder um meinen Ehemann kümmern kann. Nicht dass das in dieser winzigen Wohnung ohne echte Kochmöglichkeiten leicht geworden wäre.“ Ich wandte mich Daniel zu. „Können wir denn wirklich schon wieder in unser Haus einziehen?“

Er führte mich aus dem vorderen Wohnzimmer und öffnete die Tür zum hinteren. „Wie ich schon sagte“, er wandte sich für die Antwort zu mir um, „fehlt noch der letzte Schliff, den nur du erledigen kannst. Wir brauchen Bettzeug und Vorhänge und Küchengeräte. Ich habe keine Ahnung, was Frauen zum Kochen brauchen – abgesehen von einem Herd. Den haben wir. Und ein paar Töpfe und Pfannen.“

Ich ließ das hintere Wohnzimmer auf mich wirken: Esstisch und Stühle aus Mahagoni, eine stabile Anrichte und in der Ecke stand ein Schreibtisch, der Daniels früherem Tisch ähnelte. Die Fenster boten einen Blick auf unseren kleinen Garten, der jetzt verwildert, überwuchert und voller Bauschutt war. Da gab es noch viel zu tun. Dann ging ich durch zur Küche – ein neuer Tisch, neue Regale mit einigen Töpfen und Pfannen darin, und darunter ...

„Na, wie findest du es?“, fragte Daniel.

„Wir hatten noch nie einen Gasherd!“, rief ich. Bislang hatte ich nur einen alten, gusseisernen Ofen besessen und Menschen wie Sid und Gus beneidet, die sich bereits modernere Formen des Kochens leisten konnten.

„Damit wird alles viel leichter, Molly“, sagte Sid. „Und wir werden uns um Liam kümmern, während du dich auf die Suche nach den Sachen machst, die noch fehlen.“

Geschirr und Besteck, dachte ich. Und Käsereibe, Waschbrett und Fliegenschrank ... die Menge der Sachen, die mir noch fehlten, war überwältigend. Und alles würde Geld kosten. Ich hatte gehört, dass sich die Polizeibehörde am Wiederaufbau des Hauses beteiligte, da es ein Vergeltungsschlag für die Verhaftung eines Gangbosses gewesen war, die überhaupt zu der Zerstörung geführt hatte, aber würde sich diese Freigiebigkeit auch auf das Ersetzen meiner sämtlichen Habseligkeiten erstrecken?

Dann kam mir ein Gedanke, der mir ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. „Können wir rechtzeitig zu Liams Geburtstag hier einziehen?“

„Oh, ja, Liams Geburtstag“, sagte Gus. „Wir sprachen gerade darüber, was wir ihm schenken könnten. Und wir werden eine prächtige Party für ihn geben.“

Ich lachte. „Er wird eins, Gus. Was soll er mit einer Party anfangen?“ Ich sah Daniel an. Ich wusste, dass er sich vorstellte, wie für Sid und Gus eine Geburtstagsparty aussehen mochte, mit Bauchtänzerinnen und allen möglichen unkonventionellen Leuten.

„Und außerdem“, sagte ich, „würde ich seinen Geburtstag gern hier in unserem eigenen, geliebten Haus feiern. Als Bestätigung dafür, dass wir endlich wieder nach Hause gekommen sind.“

Daniel nickte zustimmend. „Komm, sieh dich oben um“, sagte er.

Unser Schlafzimmer an der Vorderseite des Hauses hatte ein schönes, neues Bett, einen Schrank und eine Kommode zu bieten. Liams Kinderzimmer war noch nicht eingerichtet, und auch das hintere Zimmer nicht.

Daniel zuckte mit den Schultern. „Ich wusste nicht ganz, was Kinder brauchen“, sagte er. „Und außerdem ist er so sehr gewachsen. Wir könnten die geliehene Krippe aus der Wohnung herbringen, aber ich dachte, dass er vielleicht in einem richtigen Bett schlafen könnte.“

„Er darf nicht herausklettern können“, sagte ich. „Sonst würde er weiß Gott was anstellen. Er ist zu einem richtigen Entfesselungskünstler geworden, Daniel. Er wird bald Houdini übertreffen.“

Daniel lächelte. „Er ist wirklich ein aufgeweckter kleiner Racker geworden.“

„Wir können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen, Molly“, sagte Gus, als wir wieder nach unten gingen. „Er muss in den drei Monaten groß geworden sein.“

„Das ist er, und er hat gelernt, seine Bedürfnisse lautstark zum Ausdruck zu bringen“, sagte ich und tauschte ein Lächeln mit Daniel. „Sein aktuelles Vokabular umfasst: Mama, Papa und nein.“

Sid und Gus lachten. Daniel öffnete die Haustür und wir traten in die warme Septembersonne hinaus.

„Habt ihr Zeit, um auf eine Tasse Kaffee und einen kleinen Imbiss zu uns zu kommen, bevor du zu Liam zurückmusst?“, fragte Sid.

Ich sehnte mich nach einer Unterhaltung mit meinen liebsten Freundinnen, doch ich zögerte und blickte zu Daniel. So gern ich auch alles hören wollte, was sie zu erzählen hatten; ich wusste, dass Daniel gerade Tag und Nacht an einem besonders komplizierten Fall arbeitete. Er erzählte mir nie viel von seiner Arbeit, doch er hatte durchblicken lassen, dass er es dieses Mal schwer hatte. Ein Mordfall, soviel hatte ich mitbekommen, und es ging um mehr als einen Mord.

„Vielen Dank, doch ich glaube, wir sollten jetzt wieder gehen“, antwortete Daniel, ehe ich etwas sagen konnte. „Molly wird bestimmt Ihr Angebot in Anspruch nehmen, auf unseren Jungen aufzupassen, damit sie das Haus so einrichten kann, wie sie es gern hätte.“

„Liebste Molly, du kannst dir auch jederzeit Sachen von uns leihen. Er wäre bestimmt zu viel verlangt, alles was du brauchst auf einmal zu besorgen“, sagte Gus. „Wir haben mehr Geschirr und Töpfe als wir brauchen, nicht wahr, Sid?“

„Absolut“, sagte Sid. „Und auch überzählige Bettwäsche und Kissen. Komm nur rüber und bediene dich.“

„Ihr seid zu gütig, wie immer.“ Ich wandte mich mit einem Lächeln zu ihnen um. „Und ich freue mich sehr darauf, alles über Wien zu erfahren.“

„Gus wird so langsam selbst zur Psychiaterin.“ Sid strahlte sie stolz an. „Manche der anderen Ärzte, die mit Professor Freud zusammenarbeiteten, waren von ihren Theorien sehr beeindruckt. Vielleicht hätten wir bleiben sollen, damit Gus eine berühmte Wissenschaftlerin werden kann, eine zweite Madame Curie …“

„Nein, hätten wir nicht.“ Gus schüttelte den Kopf. „Ich bin nicht einmal eine ausgebildete Ärztin. Offiziell darf ich keine Patienten behandeln. Außerdem hat dir das österreichische Essen nicht geschmeckt – zu viel Sahne und Knödel.“

„Wir müssen los, Molly.“ Daniel berührte meinen Arm, um mich wegzuführen. „Ich sollte wieder an die Arbeit gehen.“

„Aber du hast selbst gesagt, dass es dein erster freier Tag seit Ewigkeiten ist.“ Ich sah mich sehnsüchtig zu Sids und Gus’ Haustür um. „Sie werden dir doch wohl diesen einen freien Tag gönnen.“

„Das hat mit gönnen nichts zu tun“, sagte er. „Es ist die Frage, was wichtiger ist – mein Vergnügen oder einen Mörder aufzuhalten, ehe er wieder tötet. Ich denke Letzteres.“

„Sie jagen einen Mörder, Captain Sullivan?“ Sid klang begeistert. „Sie sollten sich von Ihrer Frau Unterstützung holen. Sie hat Talent für die Aufklärung von Verbrechen. Sie hätten sie in Paris erleben müssen …“

„Oh, das war doch nichts“, unterbrach ich und warf ihr einen warnenden Blick zu. Ich hatte beschlossen, Daniel nichts von der entsetzlichen Sache in Paris zu erzählen. Damals hatte er genug am Hals gehabt, und als ich zurückgekehrt war, hatte ich beschlossen, nicht an das zu denken, was ich durchgemacht hatte.

„Worum geht es hier?“ Ich merkte, dass Daniel augenblicklich alarmiert war. „Irgendeine Sache in Paris?“

„Oh, ein impressionistischer Maler wurde von einem jüdischen Aufrührer getötet, während ich dort war“, sagte ich und hoffte, dass es beiläufig klang. „Es stand in allen Zeitungen.“

„Und Molly hat es vor der Polizei durchschaut“, sagte Gus stolz.

„Sehr gut.“ Ich sah, dass Daniel erleichtert ausatmete, weil mich dieses Verbrechen nicht persönlich betroffen hatte. „Ja, ich zweifle nicht an Mollys Fähigkeiten als Ermittlerin, aber es wäre mir lieber, wenn sie sicheren Abstand zu meiner Polizeiarbeit in New York hielte. Ich möchte weder sie noch unseren Sohn einem Risiko aussetzen, wie Sie gewiss verstehen können.“

„Ich bringe Liam morgen zu euch“, sagte ich, als ich mich von meinen Freundinnen verabschiedete. „Dann könnt ihr mir alles über Wien erzählen.“

„Sid hat gelernt, einen köstlichen Apfelstrudel zu machen“, sagte Gus. „Sie kann uns einem zum Kaffee machen und–“ Sie unterbrach sich, weil ein Mann auf uns zu gerannt kam. Es war ein Police Constable und er kam keuchend vor Daniel zum Stehen.

„Captain Sullivan, Sir. Ich bin so froh, dass ich Sie gefunden habe.“

„Was ist los, Byrne?“

„Es ist wieder passiert.“ Der junge Constable versuchte immer noch, zu Atem zu kommen.

„Ein weiterer Mord?“ Daniel bellte die Worte.

„Eine weitere Nachricht“, sagte er und reichte Daniel einen Umschlag, der mit der Schreibmaschine an ihn adressiert war, im Polizeihauptquartier Mulberry Street. Daniel öffnete den Umschlag und holte ein gefaltetes Stück Papier heraus.

Ich konnte die Worte lesen, als Daniel es auffaltete. Sie waren mit einer Schreibmaschine mitten auf eine ansonsten leere Seite geschrieben worden. Es war nur ein Satz:

Das Beste spare ich mir für den Schluss auf.

Zwei

Daniel faltete das Papier wieder zusammen. „Zum Schluss?“, fragte er.

„Immerhin bedeutet das, dass er vorhat, seine Mordserie zu beenden, meinen Sie nicht, Sir?“, fragte der Constable.

„Aber er hat vor, noch einen Mord zu begehen“, sagte Daniel grimmig. „Er macht das, um uns zu verspotten, weil er weiß, dass wir ihn nicht aufhalten können. Verdammt sei er.“ Er blickte zu uns herüber und merkte, dass er in der Anwesenheit von Damen geflucht hatte. Er räusperte sich.

„Wir sollten gehen“, sagte Gus. „Wir freuen uns darauf, dich morgen wiederzusehen, Molly.“

Ich nickte und folgte Daniel.

„Byrne – bitte nehmen Sie Mrs. Sullivan mit und besorgen Sie ihr eine Droschke“, sagte Daniel. „Es tut mir leid, Molly, aber du musst alleine nach Hause zurückfahren. Hast du genug Geld bei dir?“

„Keine Sorge, Daniel. Ich komme bestens zurecht“, sagte ich. „Geh und tu, was du tun musst. Ich kann die Hochbahn nehmen. Die Station ist ganz in der Nähe. Ich brauche keine Droschke.“

„Na gut. Wir sehen uns, sobald ich Zeit finde.“ Er legte mir eine Hand auf die Schulter und gab mir einen raschen Kuss auf die Wange. Dann eilte er davon und ließ mich im menschenleeren Patchin Place zurück. Ich bog um die Ecke in die 6th Avenue ein und lief zur Hochbahnstation an der 8th Avenue. Meine Innereien hatten sich zu einem Knoten zusammengezogen, wie es immer geschah, wenn ich mir Sorgen um Daniels Sicherheit machte. Diese Nachricht hatte so harmlos geklungen, doch Daniel hatte sie offensichtlich als Androhung eines Mordes interpretiert – ein weiterer Mord in einer wachsenden Serie. Bisher hatte ich nicht gewusst, ob er einem oder mehreren Mördern hinterherjagte. Doch es schien sich nur um einen Mann zu handeln, ein verdorbenes Individuum, das Daniel rund um die Uhr auf Trab gehalten hatte. In den Zeitungen hatten keine Warnungen über eine solche Bestie gestanden, daher ging ich davon aus, dass die Polizei aus Angst vor einer allgemeinen Panik Stillschweigen über diese Angelegenheit bewahrt hatte.

Ich stieg in den Zug ein und rauschte bald nordwärts. Ich blickte neugierig in die Fenster im zweiten Stockwerk der Mietskasernen, an denen wir vorbeifuhren, und sah dort das Alltagsleben verschiedener Menschen, fast zum Greifen nah. Durch ein Fenster erblickte ich ein kleines Kind, das auf seinem Töpfchen saß und zum vorbeifahrenden Zug heraufblickte. Hinter einem anderen richtete eine Frau ihr Haar und steckte mit hochkonzentriertem Blick Haarnadeln in ihre Hochsteckfrisur. Ich hatte mich häufig gefragt, wie es sein musste, damit zu leben, dass ständig ein Zug dicht vor dem Fenster vorbeifuhr. Ich nahm an, die Bewohner hatten sich daran gewöhnt. Man kann sich an beinahe alles gewöhnen, wenn es sein muss. Doch hätte ich mich je an diesen vollständigen Mangel an Privatsphäre gewöhnen können?

Ich stieg an der Station 59th Street aus und lief zu dem Mehrfamilienhaus in der West 61st Street, in dem wir gerade wohnten. Von außen wirkte es recht prachtvoll – beinahe so protzig wie die neuen Gebäude am Rand des Central Park –, mit seinen Dekorationen im maurischen Stil und dem exotischen Torbogen über dem Eingang. Doch im Inneren wurde es diesem Versprechen nicht ganz gerecht. Es war als Stadtresidenz für Junggesellen entworfen worden – die Wohnungen waren klein und bestanden nur aus einem kleinen, dunklen Wohnzimmer, einem schmalen Schlafzimmer und einem winzigen Kochbereich mit einer einzelnen Gaskochstelle. Es war nicht leicht gewesen, dort den Anforderungen eines Kindes gerecht zu werden und den Kleinen davon abzuhalten, all diese Junggesellen zu stören, daher war ich überglücklich, bald wieder in mein eigenes Haus einziehen zu können.

Mrs. Heffernan lebte in einer ebenso kleinen Hausmeisterinnenwohnung, die direkt an das Marmorfoyer angrenzte. Sie empfing mich mit offensichtlicher Erleichterung.

„Oh, Sie sind so bald zurück, Mrs. Sullivan“, sagte sie. „Ich dachte gerade daran, dem Kleinen etwas zum Mittagessen zu machen.“

„Captain Sullivan wurde unerwartet wieder zur Arbeit zurückgerufen“, sagte ich. „Der arme Mann. Er wird sich noch ins Grab schuften, wenn Sie nicht aufpassen“, sagte sie und führte mich in ein beengtes und übermäßig dekoriertes Wohnzimmer. Es fühlte sich unangenehm warm und stickig an und es sah aus, als würde nicht allzu häufig abgestaubt werden. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, weil ich Liam dort zurückgelassen hatte.

Liam hatte meine Stimme gehört, stand bereits und rief „Mama!“, als ich hereinkam. Als er mich sah, versuchte er, auf mich zu zu laufen, wurde aber von seinem Hemdchen behindert. Ich hob ihn in die Arme.

„Ich hoffe, du warst ein braver Junge“, sagte ich und überhäufte ihn mit Küssen.

„Er hat keinen Ärger gemacht, Mrs. Sullivan. Reichlich neugierig, das muss ich sagen, aber er hat nichts Böswilliges an sich.“

Ich fragte mich, was das Ziel seiner Neugier gewesen war, als mir ein ausgestopfter Vogel unter einer Glaskuppel und eine große Schusterpalme auffielen, doch ich war schlau genug, Mrs. Heffernan nicht danach zu fragen, als ich ihr dankte und Liam zum Aufzug brachte. „Erst gibt es Mittagessen und dann ein Schläfchen, junger Mann“, sagte ich. „Später gehen wir raus und besorgen für Papa einen Leckerbissen zum Abendessen. Ich glaube, wir werfen alle Bedenken über Bord und kaufen ihm ein Steak. Wir müssen dafür sorgen, dass er bei Kräften bleibt.“

Um fünf wartete ein gutes Lendensteak darauf, in der Pfanne gebraten zu werden, nachdem ich bereits Kartoffeln und Bohnen gekocht hatte. Ich hatte keinen Ofen, und keine Möglichkeit, etwas warmzuhalten, aber ich musste irgendwie damit zurechtkommen. Um sieben hatte ich Liam mit etwas püriertem Gemüse gefüttert und ihn ins Bett gelegt. Um acht aß ich selbst ein wenig Kartoffelbrei und ein Spiegelei. Es wurde neun, dann zehn, und Daniel kam immer noch nicht nach Hause. Ich konnte mich nicht hinlegen und es war nicht genug Platz, um auf und ab zu laufen. Zu Hause im Patchin Place hätte ich aus dem Fenster gestarrt, doch mein Fenster hier blickte auf eine schmucklose Backsteinmauer. Ich versuchte, bei grellem elektrischem Licht zu lesen, doch ich konnte mich nicht konzentrieren.

Ein Mann, der die Polizei mit Nachrichten verspottete, ehe er tötete – das klang nach einer Ausgeburt des Bösen. Und er schickte diese Nachrichten an meinen Ehemann.

Ich zog mich aus, stieg ins Bett und zog die Knie an mich, als wäre es kalt und kein sanfter Septemberabend. Ich döste gerade ein, als ich das Klicken des Türriegels hörte. Ich sprang auf, als Daniel hereinkam.

„Du hättest schlafen sollen, meine Liebe“, sagte er. Er sah ausgelaugt aus, sein Haar war zerzaust und seine Augen eingefallen. „Und nicht für mich wachbleiben.“

„Ich habe mir Sorgen um dich gemacht“, sagte ich. „Hast du etwas gegessen? Ich habe dir als Leckerbissen ein Steak gekauft.“

„Ein Steak?“ Sein Blick erhellte sich kurz, dann schüttelte er den Kopf. „Ich fürchte, ich bin zu müde, um das heute Abend noch würdigen zu können. Ich komme gerade von einer langen Besprechung mit dem Commissioner, in der er mich runtergemacht hat, weil ich meiner Aufgabe nicht nachkomme.“

Er sank in den Sessel. „Wir haben nicht zufällig Whiskey da, oder? Das bräuchte ich gerade.“

„Ich glaube, da ist noch ein Tropfen in der Flasche, die du unter der Spüle versteckt hast.“ Ich lächelte, während ich sie holen ging. Ich goss den Rest in ein Glas und brachte es ihm. Er leerte es in einem Schluck. „Danke. Das tat gut.“

„Du musst etwas essen“, sagte ich mit Nachdruck. „Bist du dir sicher, dass du das Steak nicht willst?“

„Nein, wirklich, lass es uns für einen Moment aufheben, in dem ich es genießen kann. Etwas Brot und Käse werden ausreichen. Und war das der ganze Whiskey?“

„Ja, und das war eine Ausnahme – ich lasse dich nicht zu einem irischen Trunkenbold verkommen, Daniel Sullivan.“

Er lächelte müde. „Da besteht keine große Gefahr. Aber nach diesem Tag … nun ja, da würde jeder ein Glas Whiskey brauchen.“

„So schlimm? Deine Mordermittlung? Läuft es nicht gut?“ Ich hielt in der Tür zur Küche inne.

Er starrte auf sein leeres Whiskeyglas hinab. „Zuerst war gar nicht klar, ob nur eine Person diese ganzen Verbrechen begangen hat. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir es mit einem Mörder zu tun haben, der glaubt, ungestraft töten zu können, wann immer und wo immer er will.“

Ich lief weiter in die Küche, schnitt Brot ab, bestrich es mit Butter, legte ein großes Stück Cheddar dazu, kam dann zurück und stellte alles vor ihm auf dem Tisch ab. „Du hast heute eine Nachricht erhalten“, sagte ich. „Es klang, als würdest du regelmäßig solche Nachrichten bekommen.“

Er nickte und seufzte. „Zuerst kamen sie nur, nachdem er jemanden getötet hatte. Mittlerweile ist er so von sich überzeugt, dass er uns eine vor und eine nach dem Mord schickt, um uns für unsere Unzulänglichkeit zu verspotten.“

„Und du hast keine Idee, wer der Täter sein könnte?“

„Nicht die geringste“, sagte er. „Wir haben nicht den kleinsten Anhaltspunkt. Nichts scheint diese Morde miteinander zu verbinden.“

„Wurden alle Opfer auf dieselbe Weise getötet? In derselben Gegend?“

„Nichts“, sagte er in scharfem Ton. „Manche der Todesfälle wären ohne die prahlerische Nachricht gar nicht als Morde aufgefallen. Und sie wurden nicht im selben Teil der Stadt oder derselben Bevölkerungsschicht verübt – es gibt nichts, was sie alle verbindet.“

„Doch“, sagte ich, als es mir aufging. „Es gibt eine Verbindung. Er schickt dir seine Nachrichten. Du bist die Verbindung.“

Daniel hob den Blick und sah mich scharf an.

„Die Nachrichten waren alle an dich adressiert, oder nicht?“, fragte ich.

„Ja. Doch ich nahm an, das läge daran, dass ich ein recht bekannter Polizeibeamter bin. Ich bin mit Namen und Bild in den Zeitungen aufgetaucht.“

„So wie auch viele andere Captains der Polizei. Und wenn er ganz nach oben will, warum schickte er die Nachrichten dann nicht an den Commissioner persönlich?“

Daniel seufzte erneut. „Ich weiß es nicht, und ich bin zu müde zum Nachdenken.“

„Vielleicht kann ich helfen“, sagte ich zögerlich, als ich mich auf der Armlehne seines Sessels niederließ. „Manchmal kann die Sichtweise einer Frau hilfreich sein.“

Er schüttelte entschieden den Kopf. „Molly, du weißt, dass ich dich nicht in meine Fälle einbeziehen kann. Das wäre unethisch und ich möchte dich keiner Gefahr aussetzen. Außerdem kannst du nichts tun, was wir nicht schon versucht hätten. Ich arbeite mit einem Team aus hervorragend ausgebildeten Beamten. Sie haben die Details jedes einzelnen Mordfalls aufs Gründlichste nach Hinweisen durchkämmt. Selbst nach den sechs jüngsten Morden sind wir kein bisschen schlauer. Einer Lösung kein Stück näher.“ Er legte sich Käse aufs Brot und biss ein großes Stück ab. Nachdem er heruntergeschluckt hatte, hob er den Blick wieder zu mir. „Nach allem, was wir sagen können, sind das alles zufällige Morde, verübt von jemandem, der es genießt, sich mächtig zu fühlen.“

„Ich glaube nicht daran, dass irgendein Mord gänzlich zufällig geschieht“, sagte ich. „Es muss einen Grund für den ersten Mord gegeben haben. Niemand entscheidet plötzlich, einfach loszuziehen und jemanden umzubringen, ein zufälliges Opfer. Jemand muss den Täter verärgert oder ihm im Weg gestanden haben. Oder er hat beschlossen, dass er alle Frauen, alle Schwarzen oder alle Italiener hasst … aber es muss irgendwelche Gründe für den ersten Mord gegeben haben.“

Daniel schüttelte den Kopf. „Der erste Mord, von dem wir wissen, wurde an einer einfältigen, alten Frau verübt, die in einem kleinen Haus in Brooklyn lebte. Wer sollte sie aus dem Weg räumen wollen?“

„Die andere Möglichkeit wäre natürlich“, sagte ich zögerlich, „dass nur einer der Morde von Bedeutung ist. Der echte Mord ist unter dem Deckmantel zufälliger Morde verborgen.“

Er legte die Stirn in Falten und dachte darüber nach. „Meinst du? Ja, ich schätze, das wäre möglich. Na gut. Ich werde die Liste noch einmal durchgehen, wenngleich ich sie schon hundert Mal durchgearbeitet habe.“

„Wer waren die anderen Opfer? Waren sie auch aus Brooklyn? Auch einfältig?“

Daniel lächelte und schüttelte den Kopf. „Es tut mir leid, Molly. Ich möchte dich wirklich nicht in diese Sache hineinziehen. Außerdem bin ich zu erschöpft, um zu reden.“ Er schob seinen Teller von sich. „Ich bin sogar zu erschöpft, um zu essen. Komm. Lass uns ins Bett gehen.“

Ich half ihm aus dem Sessel auf und er hielt meine Hand, während wir ins Schlafzimmer gingen.

In dieser Nacht schlief ich unruhig, da ich nicht in der Lage war, einen besorgniserregenden Gedanken abzuschütteln: Unter allen Polizisten New Yorks hatte eine gewaltbereite und gestörte Person ausgerechnet meinen Ehemann als Empfänger dieser Nachrichten ausgewählt. Während ich wach lag und Daniels rhythmischen Atemgeräuschen lauschte, sehnte ich mich danach, helfen zu können – nicht nur, um meine Neugier zu befriedigen, sondern weil ich es nicht ertragen konnte, meinen Ehemann so erschöpft und besorgt zu erleben. Wir hatten es weit gebracht, Daniel und ich. Zu Beginn unserer Beziehung hatte er meine detektivischen Fähigkeiten als bloßes Glück einer Frau abgetan, doch über die Jahre hatte er widerwillig eingestehen müssen, dass ich tatsächlich eine gute Detektivin war. Doch er hatte mich nie bei einem Fall um Hilfe gebeten. Aus Stolz, vermutete ich. Daniel Sullivan war ein stolzer Mann.

Doch das hielt mich nicht davon ab, mit den Informationen zu spielen, die er mit mir geteilt hatte. Warum einem bestimmten Polizisten kryptische Nachrichten schicken?, fragte ich mich. Weil sich unser Mörder clever fühlen wollte. Er genoss es, die Polizei zu verwirren und sie an der Nase herumzuführen. Aber warum Daniel? Hatte er einfach nur Daniels Foto in der Zeitung gesehen und eine Abneigung entwickelt, nachdem der einen Fall gelöst oder einen Kriminellen verhaftet hatte? Oder hatte es damit zu tun, dass sich ihre Wege irgendwann gekreuzt hatten – vielleicht ein Krimineller, den Daniel hinter Gitter gebracht hatte, der jetzt wieder auf freiem Fuß war und immer noch einen Groll hegte?

Ich beschloss, das am Morgen gegenüber Daniel zu erwähnen, doch ich schlief noch, als ich spürte, dass er aufstand, und hörte nur noch die Tür hinter ihm zuschlagen, als ich endlich wach wurde. Liam erwachte und verlangte, gefüttert zu werden. Wir frühstückten. Ich badete ihn und um kurz nach acht waren wir bereit, Sid und Gus zu besuchen. Doch sie führten ein zivilisiertes und kinderloses Leben. Sie waren es nicht gewohnt, zu solch unchristlicher Zeit Besuch zu bekommen. Dennoch wollte ich nicht in dieser beengten und stickigen, kleinen Wohnung bleiben. Ich würde mit der Hochbahn nach Greenwich Village fahren, und wenn wir zu früh wären, konnte ich Liam immer noch damit unterhalten, am Washington Square Tauben und Menschen zu beobachten, oder vielleicht sogar auf dem Jefferson Market etwas frisches Obst kaufen.

Es war ein bedeckter Morgen und ungemütlich warm. Die schwüle Luft versprach Regen oder gar ein Gewitter. Die 9th Avenue brummte vor frühmorgendlicher Aktivität – Menschen, die zur Arbeit eilten, und Ladenbesitzer, die Markisen aufkurbelten oder Auslagen mit Gemüse, Tand, Blumen oder Büchern rausstellten. Hübsche Kutschen und Hansom-Taxen rasten vorüber. Die Pferdewagen der Lieferanten rumpelten vorbei und gelegentlich schlängelte sich sogar ein Automobil hupend durch den langsameren Verkehr, was Liam erfreute. Ich hätte die Szenerie genießen müssen, doch ich konnte mein Unbehagen nicht abschütteln. Ich ertappte mich immer wieder dabei, mich umzusehen, als könnte mich jemand beobachten – was natürlich absurd war, da niemand wusste, dass ich mich in diesem Teil der Stadt aufhielt.

Als wir die Station 59th Street erreichten, begriff ich, wie töricht es gewesen war, so früh loszugehen. Der Bahnsteig war brechend voll von Geschäftsleuten, die zum Handelszentrum der Stadt an der Südspitze Manhattans wollten. Ich wäre am liebsten wieder die Treppe hinuntergestiegen und hätte mir eine der Droschken herangewinkt. Doch das wäre Verschwendung gewesen, die wir uns nicht leisten konnten, besonders, da uns noch die Kosten für die neue Einrichtung ins Haus standen. Ich hatte immer noch keine Gelegenheit gehabt, Daniel zu fragen, woher das Geld für neue Bettwäsche und Küchenausstattung kommen sollte. Das war eines der Probleme im Leben einer Polizistengattin – es gab nie Zeit, sich einfach mal hinzusetzen und zu reden. Und dafür so viel Zeit, sich Sorgen zu machen, ganz allein.

Ein Zug kam auf den Gleisen auf uns zu gerumpelt. Das helle Schild vorn an der Lokomotive ließ erkennen, dass er zur 6th-Avenue-Linie gehörte. Genau der Zug, den ich brauchte. Doch anscheinend ging das auch allen anderen so. Die Menge drängte nach vorn und zu meinem Missfallen stellte ich fest, dass die Waggons bereits voll waren. Ein beleibter Mann mit Koteletten und Melone sah, dass ich ein Kind auf dem Arm hatte und trat zur Seite, um mich einsteigen zu lassen, doch genau in diesem Augenblick hastete ein Mann vorüber und stieß mich beinahe um, während er den Bahnsteig entlangeilte. Mein Beschützer mit der Melone kam mir zur Hilfe und nuschelte Flüche in Richtung des unritterlichen Bengels. Doch währenddessen schlugen die Türen zu, ein Pfiff ertönte und der Zug setzte sich in Bewegung.

„Nicht schlimm“, sagte mein korpulenter Beschützer. „Schauen Sie, dahinter wartet schon der nächste. Zu dieser Tageszeit kommen sie am laufenden Band, und ich würde darauf wetten, dass der auch nicht so voll ist.“

Als der Zug in die Station ratterte und mit quietschenden Bremsen zum Stehen kam, sah ich, dass er nicht zur 6th-Avenue-Linie gehörte, sondern zur 9th-Avenue-Linie. Ich zögerte, während sich die Türen öffneten und andere Passagiere einstiegen. Ich könnte mit diesem Zug bis zur Christopher Street fahren, würde dann aber weiter laufen müssen. Dann ging mir auf, dass ich auf diesem Weg auch an Sids und Gus’ französischer Lieblingsbäckerei vorbeikommen würde. Ich könnte ihnen Croissants zum Frühstück mitbringen. Mit diesem ermutigenden Gedanken wollte ich gerade in den zweiten Waggon einsteigen, als ich trockenen Husten hörte. Nein, danke, dachte ich. Mir war sehr wohl bewusst, dass sich die Sommerkrankheiten in New York bis in den September halten konnten. Jedes Jahr griffen Cholera und Typhus um sich, und Tuberkulose war ohnehin immer präsent. Diesem Risiko wollte ich Liam nicht aussetzen. Ich trat zurück und schob mich stattdessen durch die Menge zum dritten Waggon. Hinter den ersten beiden Türen standen die Passagiere zusammengepresst wie Sardinen. Ich riss die dritte Tür auf und stieg mit Liam die Stufe hinauf. Dieser Teil des Waggons war ebenso voll. Zwei rundliche Immigrantinnen mittleren Alters, in schwarzen Kleidern und mit schwarzen Kopftüchern, saßen auf den Plätzen, die der Tür am nächsten waren, hatten sich zueinander gebeugt und waren in ihre Unterhaltung vertieft. Sie sprachen weiter, als sei ich gar nicht da. Ein Mann auf der anderen Seite des Ganges wollte mir seinen Sitzplatz anbieten, doch ich kam nicht an einer dicken Frau und ihrem runden Einkaufskorb vorbei, sodass ich mit Liam im Arm stehenbleiben musste.

Das war nicht schlau, sagte ich mir. Kein Wunder, dass ich dieses Unbehagen nicht hatte abschütteln können, das mich beherrschte, seit ich am Morgen die Wohnung verlassen hatte. Ich versuchte, mich an einem der Lederriemen über meinem Kopf festzuhalten, doch Liam war mittlerweile zu schwer, um ihn mit einem Arm zu tragen, und zudem wand und beschwerte er sich, weil er gequetscht wurde.

Ich beschloss, an der nächsten Station auszusteigen und die Straßenbahn auf dem Broadway zu nehmen. Das würde länger dauern, doch immerhin wären wir an der frischen Luft und Liam könnte während der Fahrt nach draußen schauen. Ich wurde hin und her geworfen, als der Zug Fahrt aufnahm. Dann wurde ich an die Tür des Waggons gedrückt, als der Zug eine Kurve nahm. Aber auf der Strecke der 9th-Avenue-Hochbahn gab es keine engen Kurven, oder? Es war die 6th-Avenue-Linie, die um eine scharfe Kurve fuhr. Doch noch während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, gab es einen kräftigen Stoß. Ich wurde brutal gegen die Tür geworfen. Die dicke Frau krachte mit ihrem Korb gegen mich. Liam heulte los. Menschen schrien. Die Schreie wurden von kreischendem Metall und splitterndem Holz übertönt. Ich wurde beinahe zu Tode gequetscht, als weitere Personen gegen mich prallten. Ich versuchte „Liam!“ zu schreien, als er mir aus den Armen gerissen wurde.

Dann fielen wir. Wir stürzten auf die Straße unter uns zu.

Drei

Ich musste bewusstlos geworden sein, denn ich öffnete die Augen und erblickte eine höllische Szenerie. Ich bekam keine Luft. Ich konnte mich nicht bewegen. Als ich wieder zur Besinnung kam, begriff ich, dass ich dalag und gegen die Tür gedrückt wurde, die wie durch ein Wunder gehalten hatte. Über mir lag ein Haufen aus Menschen. Die Luft war erfüllt von beißendem Rauch und durch den Qualm drangen Stöhnen und Schreie. Ganz in meiner Nähe wimmerte jemand: „Hilfe. So hilf mir doch jemand.“

Kurz wusste ich nicht, wo ich mich befand und wie ich in diese missliche Lage geraten war, dann kam alles in vollem Umfang wieder zurück. Der Zug, der zu schnell um die scharfe Kurve fuhr. Das kreischende Metall. Der schreckliche Ruck. Stürzen. Fallen. Ich versuchte, mich von dem Gewicht zu befreien, das mich festnagelte, und erkannte, dass es die dicke Frau mit dem Korb war. Sie schien bewusstlos zu sein. Und als ich das zweite Mal versuchte, sie von mir herunterzuschieben, fiel mir wieder ein, dass ich Liam gehalten hatte. Sie musste auf ihm liegen. Ihn ersticken. Ich kämpfte verzweifelt und bekam eine Hand frei, dann schob ich mit aller Kraft.

„Liam!“, schrie ich. „Wo ist mein Kind? Kann mir jemand helfen, mein Kind zu finden?“

Andere Menschen regten sich, rutschten umher und bewegten sich. Mein anderer Arm kam frei. Und das ohne Liam darin. Liam war nicht an die Tür gedrückt worden und auch nicht auf den Boden zu meinen Füßen. In meiner Panik kämpfte ich mich auf die Beine, doch ich schwankte und fand mein Gleichgewicht nicht. Dann blickte ich aus dem Fenster und verstand, warum. Ich befand mich in einem Waggon, der in einem absurden Winkel in der Luft baumelte und nur von der Hochbahntrasse über ihm gehalten wurde. Ich hatte keine Ahnung, ob wir in der Luft hingen oder das Ende des Waggons auf festem Untergrund ruhte. Wir konnten jeden Augenblick in den Tod stürzen. Und mein Kind war nirgends zu sehen. Ich wühlte mich wie eine Wahnsinnige durch den raucherfüllten Waggon – schob Gott weiß welche Körperteile beiseite, suchte unter Sitzen, unter Körpern und wurde mit jeder Sekunde verzweifelter. Das Atmen verursachte mir Schmerzen und ich wusste nicht, ob es an dem beißenden Rauch lag oder ob ich verletzt war. Ich entdeckte Blut auf meiner Hand, konnte aber nicht sagen, ob es mein eigenes war.

Dann hörte ich in all dem Chaos ein Weinen.

„Liam!“, schrie ich und kletterte durch den steil herabhängenden Waggon nach unten, über Rückenlehnen und Rücken hinweg. Es waren Rufe zu hören, Beschwerden. Dann hörte ich wieder sein Wimmern, die schwache Stimme voller Angst, und eine andere Stimme sagte ruhig: „Keine Sorge, mein Junge. Deine Mutter ist hier irgendwo. Wir werden sie finden.“

Ein Gentleman in schicker Geschäftskleidung – sein dunkler Anzug war jetzt mit Staub und Schutt bedeckt – hielt meinen Sohn, der sich wie wahnsinnig wand und brüllte. Liams neuer, weißer Matrosenanzug war schwarz beschmiert und der passende Matrosenhut fehlte.

„Liam. Mein Schatz.“ Ich packte ihn, drückte ihn fest an mich, wiegte ihn und weinte mit ihm. Ich spürte die Schläge seines kleinen Herzens und bei jedem Atemzug einen brennenden Schmerz in meiner Lunge.

„Danke.“ Ich sah den Mann an.

„Er hat großes Glück gehabt“, sagte der Mann. „Er muss unter den Sitzen durchgerutscht und dann zu meinen Füßen gelandet sein. Kommen Sie. Wir müssen schauen, ob wir hier herauskommen, ehe dieser Waggon auch noch Feuer fängt.“

Ich blickte nach unten und konnte einen brennenden Schutthaufen ausmachen. Er war kaum noch als Eisenbahnwaggon zu erkennen und ich begriff, dass es der zweite Waggon war, in den ich wegen des hustenden Mannes nicht eingestiegen war. An solch winzigen Details hängt das Schicksal, dachte ich.

Unter uns war Bewegung zu sehen. Rufe drangen durch den Rauch. Auch außerhalb des Waggons waren Rufe zu hören.

„Vorsicht“, warnte jemand. „Verlagern Sie nicht das Gewicht, sonst könnten wir alle auf die Straße hinunterstürzen.“

„Nein, alles gut“, rief ein Mann zurück. „Wir ruhen an der Wand eines Gebäudes, und wenn ich dieses Fenster weit genug aufbekomme, können wir auf einen Fenstersims hinausklettern.“

Den Insassen wurde nacheinander durch das Fenster des Waggons hinausgeholfen. Aus dem Gebäude streckten sich ihnen Hände entgegen, um sie in Sicherheit zu ziehen. Der elegante Gentleman rief: „Hier ist eine Dame mit Kind. Holen Sie sie als Nächstes.“ Damit wurde ich zum Fenster durchgereicht. Liam schrie wieder, als er erneut aus meinen Armen gerissen und in fremde Hände hinausgereicht wurde. Ich musste meine Röcke raffen, als ich mich durch das Fenster zwängte, und dann mit einem großen Schritt durch den schwarzen, wirbelnden Rauch auf das nächstgelegene Fenstersims treten. Doch ehrlich gesagt war die Sorge, dass jemand meine Pumphose sehen könnte, das Letzte, was mir in diesem Augenblick in den Sinn kam.

Ich fand mich in einer kleinen Küche wieder, in der es nach Knoblauch und Zwiebeln roch. Mehrere dunkeläugige Kinder drängten sich hinter einem Tisch zusammen und beobachteten uns voller Angst und Faszination. Liam wurde mir wieder zurückgereicht. Man führte mich durch die Wohnung, auf einen Treppenabsatz und eine Holztreppe hinunter, bis ich in das Gedränge auf der Straße hinaustrat. Ich konnte die Glocken eines herankommenden Löschwagens hören. Polizisten schrien: „Treten Sie zurück. Lassen Sie die Leute durch.“

Als der Rauch verwirbelt wurde und sich teilte, hatte ich das Gefühl, auf ein Schlachtfeld zu blicken. Vor mir lag das verbogene, schwelende Wrack, das einst ein Waggon gewesen war. Er schien auf einem Lastwagen gelandet zu sein, der jetzt brannte. Menschen drängten sich um die Trümmer und versuchten immer noch, die eingeschlossenen Fahrgäste zu befreien. Wer bereits freigekommen war, saß jetzt auf dem Bordstein und hielt sich Taschentücher ins blutverschmierte Gesicht. Andere stolperten benommen herum, mit blutverschmierten und versengten Kleidern, während wieder andere regungslos dalagen. Ich wusste nicht, ob sie bewusstlos oder tot waren, und wandte mich zitternd ab.

Nimm eine Droschke, sagte ich mir. Fahr mit einer Droschke zu Sid und Gus. Sie werden wissen, was zu tun ist. Sie werden sich um mich kümmern. Ich zuckte zusammen, als mich eine Hand am Arm berührte. „Geht es Ihnen gut, Ma’am?“, fragte mich ein uniformierter Constable. „Sie sind weiß wie ein Bettlaken.“

„Ich war in dem Waggon, der immer noch da hängt“, sagte ich. „Ich konnte mein Kind nicht finden.“

„Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht verletzt sind? Und der kleine Junge?“

„Er scheint unverletzt zu sein, Gott sei Dank. Ich glaube, mir geht es gut. Das Atmen tut weh.“

„Ich glaube, wir sollten Sie vielleicht ins Krankenhaus bringen“, sagte er. „Nur um auf der sicheren Seite zu sein. Bei einem Unfall merken die Leute nicht immer, dass sie verletzt sind, und Sie stehen offensichtlich unter Schock.“

„Oh, nein. Es gibt bestimmt Menschen, die dringender Hilfe brauchen als ich“, sagte ich.

„Der Kleine sollte am besten auch untersucht werden“, sagte er und führte mich zu einem Krankenwagen, in dem bereits mehrere Personen saßen. Ich hatte nicht die Kraft, mit ihm zu streiten, und außerdem wollte ich sichergehen, dass es Liam gutging. Er war jetzt leise, hatte den Daumen im Mund und kuschelte sich an mich. Ich legte eine Hand an meine Seite und betastete vorsichtig meine Rippen. Ein stehender Schmerz ließ mich keuchen. Vielleicht eine gebrochene Rippe?

Die Türen des Krankenwagens wurden geschlossen und mit einem Ruck setzten sich die Pferde in Bewegung.

„Das hilft nicht gerade bei gebrochenen Knochen, oder?“, fragte die Frau neben mir. Sie hielt sich das linke Handgelenk und ich konnte einen Knochen sehen, der aus der Haut hervorragte. Ich erschauderte und wandte mich ab. Die Fahrt schien ewig zu dauern und wir wurden durchgeschüttelt, während die Pferde über die Pflastersteine galoppierten. Dann kamen wir Gott sei Dank zum Stehen. Draußen waren Stimmen zu hören. Die hintere Tür wurde geöffnet und man half uns hinaus.

„Wo sind wir?“, fragte ich, in der Hoffnung, es könnte sich um das St. Vincent’s handeln, ganz in der Nähe des Patchin Place.

„Sie sind im Roosevelt Hospital, meine Liebe“, sagte eine Krankenschwester.

Ich lachte beinahe ob der Ironie. Das Roosevelt Hospital in der 10th Avenue lag nur einen Block von dem Mietshaus entfernt, von dem aus ich am Morgen aufgebrochen war. Nun, immerhin konnte ich nach Hause zurücklaufen, sobald man mich entließ. Das Wartezimmer war voll. Wir saßen auf harten Bänken und atmeten die typische, nach Karbolsäure riechende Krankenhausluft ein. Irgendwann hatte ich genug. Ich trat zu einer Krankenschwester am Empfangstisch. „Hören Sie, ich bin nicht allzu schwer verletzt“, sagte ich. „Und meinem Kind scheint es gutzugehen. Ich glaube, wir werden einfach nach Hause gehen.“

Sie sah mich an und runzelte die Stirn. „Wenn Sie wirklich glauben, dass es Ihnen gut genug geht, können Sie natürlich gehen. Wir haben im Moment weiß Gott genug zu tun.“

„Gut. Danke. Dann mache ich mich auf den Weg“, sagte ich.

Ich lief auf das helle Licht zu, das durch die Tür drang, und merkte nur noch, dass meine Beine unter mir nachgaben.

Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich in einem kalten, schmalen Bett am Ende eines langen Krankensaals voller identischer Betten. In den Betten in meiner Nähe schienen weitere Frauen zu liegen. Zwei Krankenschwestern standen am Fuß meines Bettes und waren in eine geflüsterte Unterhaltung vertieft. Ich hob den Kopf und sah mich um. „Liam?“, rief ich. „Was ist mit meinem Jungen?“

„Legen Sie sich wieder hin und entspannen Sie sich.“ Eine der Schwestern stellte sich neben mich. Unter dem weißen Schleier sah ich ein junges, rotwangiges Gesicht. „Der Arzt untersucht Ihren Sohn gerade.“ Sie packte mein Handgelenk und tastete meinen Puls.

„Was ist passiert? Warum bin ich hier?“

„Sie sind bewusstlos geworden. Sie haben einen Schock erlitten, meine Liebe. Das kommt nach einem Unfall recht häufig vor. Ich habe die Pflegerin losgeschickt, um Ihnen eine schöne, heiße Tasse Tee zu holen. Das brauchen Sie nach einem Schock. Trinken sie den, dann wird es Ihnen deutlich besser gehen.“

Der Tee kam und ich trank ihn dankbar. Dann kam ein Arzt in den Krankensaal. „Noch ein Opfer des Unfalls?“, fragte er und trat an mein Bett.

„Ich habe nichts. Ich kann nach Hause gehen“, sagte ich.

„Das werde ich beurteilen, junge Frau“, sagte er bestimmt. „Jetzt lassen Sie sich mal ansehen.“ Er nahm sein Stethoskop und hörte meinen Herzschlag ab. Dann wanderten seine fähigen Hände über meinen Körper. Ich zuckte zusammen, als er meine Seite berührte.

„Die Rippen schmerzen?“ Er drückte etwas fester, woraufhin ich noch stärker zuckte. „Möglicherweise eine gebrochene Rippe, Schwester. Holen Sie sie aus ihrer Straßenkleidung raus und ziehen Sie ihr ein Krankenhemd an.“

„Aber ich möchte nicht hierbleiben.“ Ich versuchte, mich aufzusetzen. „Und wo ist mein Sohn? Ich will ihn bei mir haben.“

„Sie werden tun, was der Arzt sagt.“ Die Krankenschwester wedelte nachdrücklich mit dem Finger. „Ich werde herausfinden, was mit Ihrem Sohn ist. Gibt es jemanden, der ihn aufnehmen kann, falls Sie über Nacht hierbleiben müssen?“

„Nicht wirklich. Mein Ehemann ist Polizist. Er kann nicht zu Hause bleiben.“

„Keine Verwandten?“

„Nicht in der Stadt.“

„Nun, das klären wir später. Einen Sichtschirm für dieses Bett, Schwester. Holen wir Sie mal aus diesen Sachen raus.“

Die beiden zogen mich behutsam aus. Obwohl es wehtat, die Arme zu heben, war ich erleichtert, keine offensichtlichen Wunden zu entdecken. Und als der Arzt zurückkam, um mich gründlich zu untersuchen, beruhigte mich das sehr.

„Ich glaube nicht, dass Sie eine gebrochene Rippe haben. Vielleicht angebrochen, aber ich halte es nur für eine schwere Prellung. Wir werden Ihnen Verbände anlegen, was das Atmen erleichtern sollte.“

„Dann kann ich nach Hause gehen?“

Er schüttelte den Kopf. „Wir behalten Sie über Nacht hier, nur zur Sicherheit. Sie haben einen schweren Schlag auf den Kopf abbekommen, Sie könnten also eine Gehirnerschütterung erlitten haben. Sie sind im Wartezimmer ohnmächtig geworden, vergessen Sie das nicht. Und Sie stehen eindeutig unter Schock. Das ist kein Zustand, in dem Sie nach Hause gehen und sich um ein Kleinkind kümmern können.“

„Wo ist mein Kind?“, fragte ich. „Es geht ihm gut, oder?“

„Er ist gerade auf der Säuglingsstation. Brüllt sich die Seele aus dem Leib, wie ich hörte, ist aber ansonsten bei bester Gesundheit. Er kann gehen, sobald jemand hier ist, der sich um ihn kümmern kann.“

Ich stieß einen erleichterten Seufzer aus. Liam war unverletzt. Das war das Wichtigste. Ich wandte mich an die Krankenschwester, nachdem der Arzt gegangen war. „Kann irgendjemand eine Nachricht an meinen Ehemann schicken? Er wird wissen wollen, wo ich bin und dass es mir gutgeht.“

„Ich werde Ihnen Papier bringen“, sagte die junge Krankenschwester, „dann lassen wir die Nachricht von einem Boten überbringen. Ist er in der Nähe?“

„Ich weiß nicht, wo er gerade ist.“ Plötzlich war ich den Tränen nah. „Aber wenn Sie die Nachricht zum Polizeihauptquartier bringen, wird man ihn ausfindig machen.“

„Oh, ein Polizist, ja?“ Die junge Schwester nickte verständnisvoll. „Dann ist er vielleicht schon am Unfallort. Die halbe New Yorker Polizei scheint dort zu sein, soweit ich gehört habe.“ Sie hatte eine sanfte Stimme mit dem Hauch eines irischen Akzents.

„Er ist ein Captain“, sagte ich, „und arbeitet an einem wichtigen Fall. Ich will ihm ungern hiermit Sorgen machen, aber er wird es wissen wollen.“

„Natürlich.“ Sie kam mit Briefpapier zurück und ich schrieb:

Bin im Roosevelt Hospital. Habe das Zugunglück überlebt und bloß einige Kratzer davongetragen, aber man behält mich über Nacht hier. Liam geht es auch gut. Er ist auf der Kinderstation.

Die junge Schwester nahm mir die Nachricht ab. „Wir werden sie von einem Boten zur nächstgelegenen Polizeistation bringen lassen. Dort wird man wissen, wo Ihr Ehemann zu finden ist, dann ist er in Windeseile hier.“ Sie legte eine Hand auf meinen Arm. „Jetzt ruhen Sie sich ein wenig aus.“

„Kann ich zuerst meinen Sohn sehen? Er wird wissen wollen, dass seine Mutter in Sicherheit und in der Nähe ist.“

Sie schüttelte den Kopf. „Ohne die Erlaubnis des Arztes gehen Sie nirgendwo hin. Ihr Junge ist in Sicherheit und man kümmert sich gut um ihn. Jetzt schließen Sie die Augen.“

Ich versuchte, zu tun wie mir geheißen, doch mein Kopf pochte mittlerweile. Ich tastete mit der Hand und fand eine schmerzende Beule. Warum musste das gerade jetzt passieren?, dachte ich wütend. Gerade als ich bereit war, wieder in mein eigenes Haus einzuziehen, es einzurichten und wieder ein normales Leben zu führen. Aber dann rief ich mir in Erinnerung, dass es mir besser ergangen war als vielen anderen armen Seelen. Ich hatte das Zugunglück mit leichten Verletzungen überlebt. Ich lag nicht regungslos und blass auf der Straße und wartete darauf, mit einem Tuch bedeckt zu werden, oder war immer noch in dem Wrack eines schwelenden Waggons gefangen. Und meinem Sohn ging es gut. Ich hatte viele Gründe, dankbar zu sein.

Vier

In meinem Traum fand ich mich in einem beengten Raum wieder. Ich versuchte, mich zu bewegen, konnte es aber nicht. Ich konnte nicht einmal den Kopf drehen, um zu sehen, was hinter mir vor sich ging. Allerdings hörte ich eine vertraute Stimme, die alles durchdrang: „Wo ist sie?“

„Ich bin hier, Daniel“, versuchte ich zu sagen. „Komm und rette mich.“

Die Stimme sprach erneut, jetzt direkt über mir: „Mein Gott. Was fehlt ihr? Ist sie schwer verletzt? Ist sie bewusstlos?“

Ich zwang mich ins Bewusstsein zurück und Daniels Gesicht tauchte verschwommen vor meinen Augen auf, in seinem Blick lag Angst.

„Hallo, Daniel.“ Ich zwang die Worte über meine Lippen.

„Gott sei Dank.“ Er seufzte erleichtert. „Du lagst so still und friedlich da, dass ich für eine Sekunde dachte …“

Ich griff nach seiner Hand. „Es geht mir gut, ehrlich. Ich habe mir bloß den Kopf gestoßen und ein paar Rippen geprellt. Man hat mich verbunden, um mir das Atmen zu erleichtern, aber sie lassen mich nicht nach Hause gehen.“

„Und was ist mit Liam? Wo ist er?“

„Der Arzt sagt, es gehe ihm gut, Daniel. Er ist auf der Säuglingsstation, bis ihn jemand mitnehmen kann.“

„Er ist unverletzt? Bist du dir sicher?“ Sein Blick zuckte noch immer nervös umher, als er sich neben mir aufs Bett niederließ.

„Keine Sorge. Es geht ihm bestens. Er war natürlich verängstigt, aber ich glaube nicht, dass er etwas abbekommen hat. Wir hatten wirklich großes Glück. Als ich zurückgeworfen wurde, stürzte eine Frau gegen mich und muss ihn mir aus den Armen geschlagen haben. Er ist unter den Sitzen entlanggerutscht, bis zu einem Mann, der ihn aufgehoben hat. Eigentlich ein Wunder, wenn man so darüber nachdenkt. All diese schweren Menschen hätten auf ihn stürzen können.“

„Gott sei Dank“, sagte er erneut, und diesmal brach seine Stimme. „Was für eine schreckliche Geschichte. Ich bin an der Unfallstelle vorbeigekommen. Als ich das verbogene Metall sah, fiel es mir schwer, zu glauben, dass du überlebt hast. Was in aller Welt ist schiefgegangen?“

„Ich weiß es nicht“, sagte ich. „Es war ein Zug der 9th-Avenue-Linie und er war recht schnell unterwegs. Dann fuhr er um die Kurve, die sonst die 6th-Avenue-Linie nimmt. Jemand muss versäumt haben, die Weiche umzustellen, nachdem der 6th-Avenue-Zug direkt vor uns durchgefahren ist.“

„Wenn ich rausfinde, wer dafür verantwortlich ist, dann Gnade ihm Gott“, sagte er. „Und es hätte noch so viel schlimmer kommen können. Der ganze Zug hätte abstürzen können. In welchem Waggon warst du?“

„Der, der mitten in der Luft hing.“

„Oh, Liebling. Das muss entsetzlich gewesen sein.“ Er drückt meine Hand.

„Aber ich hatte großes Glück, Daniel. Ich wollte eigentlich in den zweiten Waggon steigen, der, der auf die Straße stürzte. Viele der Passagiere aus dem Waggon sind gestorben. Nur weil jemand hustete, und ich nicht riskieren wollte, dass Liam sich mit irgendetwas ansteckt, habe ich mich in letzter Sekunde umentschieden. Ich könnte selbst in diesem Wrack liegen.“

Ich spürte Daniels warme Hand, während er weiter die meine hielt, und seine Gesichtszüge zuckten. „Ich hätte dir beinahe gesagt, dass du dir für deinen Ausflug heute eine Droschke nehmen sollst. Dann dachte ich, dass die Strecke mit dem Zug auch ganz einfach zu bewältigen ist, weil sich an beiden Enden deines Weges Stationen befinden. Das werde ich mir nie verzeihen.“

„Daniel, es gibt nichts zu verzeihen. Wie viele Jahre fahren wir schon mit der Hochbahn, ohne dass je etwas Schlimmes passiert wäre? Und wir sind beide weitestgehend unbeschadet davongekommen. Morgen bin ich wieder taufrisch. Ich weiß nur noch nicht, was heute aus Liam werden soll. Mir gefällt die Vorstellung nicht, ihn in einem Saal voller weinender und kranker Kinder zu lassen, aber ich weiß, dass du an einem wichtigen Fall arbeitest.“

„Ich könnte meiner Mutter ein Telegramm schicken, damit sie herkommt und ihn zu sich nimmt“, sagte er. „Wenn ich es gleich abschicke, könnte sie am Nachmittag hier sein. Zu schade, dass sie noch nicht bei uns wohnen kann. In der Wohnung haben wir keinen Platz und im Haus noch kein Gästezimmer.“

„Ich glaube nicht, dass sie ihn allein im Zug mitnehmen könnte, Daniel. Er ist ziemlich aufgeweckt und mittlerweile ziemlich schwer. Außerdem möchte ich nicht von ihm getrennt sein.“

„Es wäre nur für eine Nacht, Molly. Und wenn du morgen entlassen wirst, kannst du gleich nach Westchester rausfahren, und dich von meiner Mutter umsorgen lassen. Du wirst dich ausruhen und erholen müssen.“

Ich war hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, in New York zu bleiben und wieder in mein eigenes Haus einzuziehen, und der Aussicht, mich ein paar Tage bemuttern zu lassen, bis ich wieder auf den Beinen war. Dann beschloss ich, dass von Daniels Mutter umsorgt zu werden das Letzte war, was ich gerade brauchte. Ich wollte in meinem eigenen Leben vorankommen und möglichst schnell in mein eigenes Haus zurückkehren.

„Du könntest Liam zu Sid und Gus bringen“, sagte ich, und meine Stimmung hellte sich mit diesem Einfall auf. „Ich weiß, dass sie sich nur zu gern um ihn kümmern würden.“

„Was wissen sie über Kleinkinder?“, fragte Daniel unwirsch. „Sie werden ihn vermutlich mit Froschschenkeln und Curry füttern und ihn Wasserpfeife rauchen oder mit ihrer Messersammlung spielen lassen.“

Darüber musste ich lachten. „Daniel, sie haben sich gut um ihn gekümmert, als ich in Frankreich war.“

„Ja, aber da warst du doch bestimmt bei ihnen“, sagte er.

Ich wollte gerade sagen, dass ich in ganz Paris herumgehetzt war, aber dann fiel mir ein, dass ich in einem Mordfall ermittelt hatte und so schlau gewesen war, Daniel diese Information vorzuenthalten.

„Ich war auch manchmal allein unterwegs, und da haben sie Liam bestens unterhalten“, sagte ich vorsichtig.

„Ja, aber ihn zu unterhalten, bedeutet nicht, zu wissen, wann seine Windel gewechselt werden muss oder er zu Bett gehen sollte. Mutter würde bestimmt nur zu gern …“

Ich berührte wieder seine Hand. „Daniel, sie rechnen heute mit uns und freuen sich darauf, Liam wiederzusehen. Sie werden sich fragen, was mir zugestoßen ist. Liam und ich könnten bei ihnen unterkommen. Und ich wäre lieber in ihrem Haus, direkt gegenüber von meinem eigenen Zuhause. Wirklich.“

Er runzelte die Stirn. „Nun gut, schätze ich, obwohl ich es immer noch für sinnvoller hielte, euch beide zu Mutter rauszuschicken. Ich nehme Liam mit, wenn ich in die Mulberry Street zurückkehre.“

„Danke, Daniel.“ Ich lächelte ihn an und er nickte.

„Gab es irgendwelche Entwicklungen in deinem Fall?“, fragte ich. „Weitere Nachrichten? Ein neuer Mord?“ „Bis zu meinem Aufbruch hierher noch nicht“, sagte er. „Wir ergreifen jegliche Vorsichtsmaßnahmen, aufgrund seiner Drohung.“

„Du meinst ‚Das Beste spare ich mir für den Schluss auf‘? Hat er das nicht geschrieben?“